Антигены и токсические субстанции возбудителей коклюша

Коклюш — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением верхних дыхательных путей, приступами спазматического кашля; наблюдается преимущественно у детей дошкольного возраста. Возбудитель коклюша Bordetella pertussis (от лат. pertussis — кашель) был открыт в 1906 г. Ж.Борде и О.Жангу.

Таксономия. B.pertussis относится к отделу Gracilicutes, роду Bordetella.

Культуральные и биохимические свойства. Возбудитель коклюша — строгий аэроб, оптимальная температура культивирования 37 °С при рН 7,2. B.pertussis очень медленно растет только на специальных питательных средах, например на среде Борде — Жангу (картофельно-глицериновый агар с добавлением крови), образуя колонии, похожие на капельки ртути. B.pertussis биохимически инертна.

Антигенная структура. Бордетеллы имеют О-антиген, состоящий из 14 компонентов. Обязательными для B.pertussis являются 1-й и 7-й компоненты, 2—6-й компоненты встречаются в различных комбинациях; в зависимости от их сочетания различают 6 сероваров возбудителя.

Факторы патогенности. К этим факторам относятся эндотоксин, вызывающий лихорадку; белковый токсин, обладающий антифагоцитарной активностью и стимулирующий лим-фоцитоз; ферменты агрессии, повышающие сосудистую проницаемость, обладающие гистаминсенсибилизирующим действием, адгезивными свойствами и вызывающие гибель эпителиальных клеток. В адгезии бактерий также участвуют гемагтлютинин, пили и белки наружной мембраны.

Резистентность. Возбудитель коклюша очень неустойчив во внешней среде, быстро разрушается под действием дезин-фектантов и других факторов.

Эпидемиология. Коклюш — антропонозная инфекция: источником заболевания являются больные люди (особенно опасные в начальной стадии болезни) и в очень незначительной степени бактерионосители. Заражение коклюшем происходит через дыхательный тракт, путь передачи воздушно-капельный. Коклюш встречается повсеместно, очень контагиозен. Болеют чаще дети дошкольного возраста, особенно восприимчивы к коклюшу грудные дети, для которых он наиболее опасен. Осенью и зимой наблюдается повышение заболеваемости.

Патогенез. Входными воротами инфекции являются верхние дыхательные пути. Здесь благодаря адгезивным факторам бордетеллы адсорбируются на ресничках эпителия, размножаются, выделяют токсины и ферменты агрессии. Развиваются воспаление, отек слизистой оболочки, при этом часть эпителиальных клеток погибает. В результате постоянного раздражения токсинами рецепторов дыхательных путей появляется кашель, в дальнейшем в дыхательном центре образуется очаг возбуждения и приступы кашля могут быть вызваны неспецифическими раздражителями. В возникновении приступов кашля имеет значение и сенсибилизация организма к токсинам B.pertussis Клиника. Инкубационный период составляет 2—14 дней. В начале болезни появляются недомогание, невысокая температура тела, небольшой кашель, насморк. Позже начинаются приступы спазматического кашля, похожего на петушиный крик (франц. coqueluche), заканчивающиеся выделением мокроты. Таких приступов может быть 5—50 в сутки. Болезнь продолжается до

Иммунитет. После перенесенной болезни иммунитет стойкий, сохраняется на протяжении всей жизни.

Лечение. При тяжелых формах коклюша применяют антибиотики и нормальный человеческий иммуноглобулин. Рекомендуются антигистаминные препараты, холодный свежий воздух. При легких формах заболевания достаточно пребывания на воздухе.

Профилактика. Для специфической профилактики коклюша применяют адсорбированную коклюшно-дифтерийно-стол-бнячную вакцину (АКДС). Ее вводят детям начиная с 3-месячного возраста. При контакте с больным детям в возрасте до года и неиммунизированным вводят нормальный человеческий иммуноглобулин.

Паракоклюш вызывает Bordetella parapertussis. Пара-коклюш сходен с коклюшем, но протекает легче. Паракоклюш распространен повсеместно и составляет примерно 15 % от числа заболеваний с диагнозом коклюш. Перекрестный иммунитет при этих болезнях не возникает. Возбудитель паракоклюша можно отличить от B.pertussis по культуральным, биохимическим и антигенным свойствам. Иммунопрофилактика паракоклюша не разработана.

13.1.5.Возбудители менингококковой инфекции

Менингококковая инфекция — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением слизистой оболочки носоглотки, оболочек головного мозга и септицемией; антропоноз. Возбудитель Neisseria meningitidis (менингококк) впервые подробно изучен в 1887 г. И.Ваксельбаумом, относится к отделу Gracilicutes, семейству Neisseriaceae, роду Neisseria.

Морфологические свойства. Менингококки — мелкие (0,6—0,8 мкм) диплококки. Для них характерно расположение в виде пары кофейных зерен, обращенных вогнутыми поверхностями друг к другу (см. рис. 13.1). Менингококки неподвижны, спор не образуют, грамотрицательны, имеют пили, капсула непостоянна.

Культуральные свойства. Менингококки относятся к аэробам, культивируются на средах, содержащих нормальную сыворотку или дефибринированную кровь барана либо лошади, растут на искусственных питательных средах, содержащих специальный набор аминокислот. Элективная среда должна содержать ристомицин. Повышенная концентрация СО2 в атмосфере стимулирует рост менингококков.

Антигены и факторы патогенности. По капсуль-ным антигенам менингококки делятся на основные серогруппы А, В, С, D и дополнительные X, Y, Z, Ж-135, 129 и др. По антигенам клеточной стенки менингококки делятся на серовары (1, 2, 3 и т.д.). Во время эпидемических вспышек обычно циркулируют менингококки группы А.

Факторы патогенности. Фактором патогенности является токсин, представляющий собой ЛПС клеточной стенки. Его количество определяет тяжесть течения болезни.

Резистентность. Менингококк малоустойчив во внешней среде, чувствителен к высушиванию и охлаждению. В течение нескольких минут погибает при повышении температуры более 50 °С и ниже 22 °С. Менингококки чувствительны к пеницил-линам, тетрациклинам, эритромицину и др., устойчивы к ристомицину и сульфамидам. Чувствительны к 1 % раствору фенола, 0,2 % раствору хлорной извести, 1 % раствору хлорамина.

Эпидемиология, патогенез и клиника. Человек — единственный природный хозяин менингококков. Естественная восприимчивость человека высокая. Носоглотка служит входными воротами инфекции, здесь возбудитель может длительно существовать, не вызывая воспаления (носительство). Механизм передачи инфекции от больного или носителя воздушно-капельный.

Инкубационный период составляет 1—10 дней (чаще 2—3 дня). Различают локализованные (назофарингит) и генерализованные (менингит, менингоэнцефалит и др.) формы менингококковой инфекции. Из носоглотки бактерии попадают в кровяное русло (менингококкемия) и вызывают поражение мозговых и слизистых оболочек с развитием лихорадки, геморрагической сыпи, воспаления мозговых оболочек. Иммунитет. Постинфекционный иммунитет при генерализованных формах болезни стойкий, напряженный.

Лечение. В качестве этиотропной терапии используют антибиотики (пенициллины, левомицетин, рифампицин), а также сульфамиды.

Профилактика. Специфическую профилактику проводят менингококковой химической полисахаридной вакциной серогруппы А и дивакциной серогрупп А и С по эпидемическим показаниям в группах населения повышенного риска (дети старше 5 лет в организованных коллективах, студенты первых курсов средних и высших учебных заведений, заключенные и др.). Неспецифическая профилактика сводится к соблюдению сани-тарно-противоэпидемического режима в дошкольных, школьных учреждениях и местах постоянного скопления людей.

Легионеллез — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся выраженной общей интоксикацией, поражением легких и других органов. Возбудителем являются представители рода Legionella. Возбудитель легионеллеза был открыт в 1977 г. Д.Мак-Дейдом и С.Шепардом.

Таксономия. Наиболее частый возбудитель легионеллеза — Legionella pneumophila, которая относится к отделу Gracilicutes, роду Legionella.

Морфологические и тинкториальные свойства. Легионеллы представляют собой грамотрицательные палочки (см. рис. 13.1) размером от 0,3—0,9 до 2—3 мкм. Иногда встречаются нитевидные формы длиной до 20 мкм. Спор и капсул не образуют, имеют жгутики.

Культуральные и биохимические свойства. Легионеллы являются аэробами, хорошо растут в присутствии 5 % СОГ Они весьма требовательны к условиям культивирования: растут только на специальных сложных питательных средах. На 3—5-й день на плотной среде легионеллы образуют характерные колонии с коричневым пигментом, диффундирующим в агар. Легионеллы можно также культивировать в желточном мешке куриного эмбриона. Их биохимическая активность невысокая (в частности, они не имеют сахаролитических ферментов).

Антигенная структура. В зависимости от антигенной структуры (в частности, О-антигена) различают 7 серогрупп L.pneumophila.

Факторы патогенности. У легионелл выявлен эндотоксин, обладающий цитотоксическим и гемолитическим действием.

Резистентность. Устойчивость легионелл довольно высокая: в течение года они могут сохраняться в водопроводной воде и водоемах. Но так же как другие неспорообразующие бактерии, легионеллы чувствительны к этиловому спирту, фенолу, высокой температуре: под действием этих факторов погибают в течение нескольких минут.

Источник болезни до сих пор выявить не удалось, она относится к сапронозным инфекциям. Легионеллы чрезвычайно широко распространены в природе, особенно в теплых водоемах, населенных водорослями и простейшими: у легионелл сложились симбиотические взаимоотношения с этими организмами, за счет продуктов их метаболизма легионеллы и живут.

Заражение происходит через дыхательный тракт аэрозольным путем. Факторами передачи являются вода в системах кондиционирования воздуха, головках душевых установок, почва в эндемичных районах. Легионеллезом болеют люди разных возрастов, но чаще мужчины среднего и пожилого возраста. Заболевание обычно встречается в летний период.

Патогенез. Входные ворота инфекции — дыхательные пути. Чаще в нижних их отделах развивается воспалительный процесс. Возможна бактериемия. При гибели микробов освобождается эндотоксин, который обусловливает интоксикацию и поражение различных органов и систем (сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной и центральной нервной систем, почек).

Клиника. Существуют 2 основные формы легионеллеза: пневмоническая (болезнь легионеров, филадельфийская лихорадка), острое респираторное заболевание без пневмонии (лихорадка Понтиак). Эти формы вызывают одни и те же штаммы легионелл. Инкубационный период в зависимости от формы болезни составляет от нескольких часов до 10 дней. У заболевших (в 5 % случаев) развивается тяжелая пневмония, поражаются центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт, почки. Летальность во время эпидемий филадельфийской лихорадки высокая — 18—20 %. У остальных 95 % людей, инфицированных легионеллами, наблюдается лихорадка Понтиак.

Иммунитет. При легионеллезах иммунитет мало изучен.

Микробиологическая диагностика. Диагностика болезни сложная. В качестве исследуемого материала обычно используют плевральную жидкость, реже мокроту, кровь, кусочки легочной ткани, сыворотку крови. Применяют бактериологический, более надежный биологический (заражение морских свинок и куриных эмбрионов) и серологический (ИФА) методы. Для экспресс-диагностики используют РИФ.

Лечение. При легионеллезах применяют антибиотикотера-пию.

Профилактика. Проводят санитарно-гигиенические мероприятия (в частности, промывание душевых установок водой, нагретой до 60 °С).

Орнитоз — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся преимущественным поражением легких, явлениями интоксикации. Возбудителем является Chlamydia psittaci.

Возбудитель орнитоза (от греч. ornis — птица) был выделен в 1930 г. от больных людей, заразившихся от попугаев (греч. psittakos— попугай).

Таксономия. Chlamydia psittaci относится к отделу Gracilicutes, роду Chlamydia (от греч. chlamyda — мантия).

Морфологические и тинкториальные свойства. Возбудитель орнитоза имеет форму кокка диаметром 0,2—0,3 мкм, не образует спор, не имеет жгутиков и капсулы. Располагается внутри клеток, так как является облигатным внутриклеточным паразитом (см. рис. 13.1). Грамотрицателен, для окраски применяют также метод Романовского — Гимзы.

Культуральные и биохимические свойства. C.psittaci является облигатным внутриклеточным паразитом, поэтому его культивируют в куриных эмбрионах, в организме лабораторных животных, культуре клеток. Биохимическая активность его очень низкая.

Антигенная структура. Возбудитель орнитоза имеет общий для всего рода липополисахаридный О-антиген, находящийся в клеточной стенке, и видоспецифический антиген белковой природы, располагающийся более поверхностно.

Факторы патогенности. C.psittaci образует токсическую субстанцию типа эндотоксина. Резистентность. У хламидий резистентность невысокая: они инактивируются под действием дезинфицирующих веществ, при нагревании, но довольно устойчивы к высушиванию, замораживанию, во внешней среде сохраняются до 2—3 нед.

Эпидемиология. Орнитоз — зоонозная инфекция; источником заболевания являются многие виды (около 170) домашних и диких птиц. Наибольшее эпидемиологическое значение имеют городские голуби, попугаи, утки, индюки. С птицами связано широкое распространение орнитоза в мире. Основные пути передачи — воздушно-капельный и воздушно-пылевой, но возможно и алиментарное инфицирование. Основной механизм заражения — через дыхательные пути. Восприимчивость к ор-нитозу высокая, чаще болеют люди среднего и старшего возраста. Заболевание встречается обычно осенью и весной. Преобладают спорадические случаи, но возможны и вспышки орнитоза (например, на птицефермах).

Патогенез. Входными воротами инфекции служат верхние дыхательные пути. Бактерии попадают в легочную ткань, здесь происходят их размножение и гибель, освобождается эндотоксин. Наблюдаются воспалительный процесс в легких и интоксикация организма. В результате проникновения в кровь микробы разносятся по всему организму, поражая различные органы и системы (печень, селезенку, надпочечники, сердечную мышцу, нервную систему).

Клиника. Инкубационный период составляет 6—17 дней. Заболевание чаще протекает в виде тяжелой пневмонии. Иногда в патологический процесс вовлекаются сердечно-сосудистая система, печень, селезенка, возможно развитие серозного менингита. Могут наблюдаться как острые, так и хронические формы инфекции.

Иммунитет. После перенесенной болезни нестойкий, поэтому возможна реинфекция. Отмечаются также рецидивы болезни.

Микробиологическая диагностика. Основным методом диагностики является серологический метод (РСК, РПГА, ИФА). Можно применять бактериологический (обычно исследуют мокроту) и аллергический методы.

Лечение. При орнитозе проводят антибиотикотерапию.

Профилактика. Проводят неспецифические мероприятия: регулирование численности голубей, санитарно-ветеринарные мероприятия в птицеводстве и т.п.

13.1.9.Возбудитель респираторного хламидиоза

Воспаление легких (респираторный хламидиоз) может вызывать также другой представитель рода хламидий — Chlamydia pneumoniae, похожий по своим свойствам на C.psittaci. Респираторный хламидиоз — антропонозная инфекция: источником его являются больные люди. Заражение происходит аэрозольным путем, восприимчивость высокая. Болезнь широко распространена. Возбудители обладают тропизмом к эпителию респираторного тракта и вызывают тяжело протекающую пневмонию, не оставляющую прочного иммунитета. Микробиологическую диагностику проводят в основном с помощью серологического метода (РСК для обнаружения антител и РИФ для выявления специфического антигена). Лечение — антибиотиками, профилактика — неспецифическая.

Микоплазмоз — антропонозная микоплазменная инфекционная болезнь с респираторным механизмом передачи, характеризующаяся поражением органов дыхания.

Возбудитель Mycoplasma pneumoniae выделен в 1944 г. М.Итоном. Первоначально возбудитель отнесен к вирусам и только в 1962 г. идентифицирован как микоплазма.

Таксономия. Возбудитель относится к отделу Tenericutes, семейству Mycoplasmatacea, роду Mycoplasma. M.pneumoniae — единственный вид этого рода, в отношении которого доказана патогенность для человека.

Морфологические и биологические свойства. Микоплазмы представляют собой сферические (см. рис. 13.1) и нитевидные клетки. У микробов отсутствует ригидная клеточная стенка, вместо которой они покрыты трехслойной объединяющей мембраной, благодаря чему могут менять форму и даже проходить через бактериальные фильтры. Микоплазмы полностью резистентны к пенициллину, но тетрациклин и эритромицин угнетают их рост. Культивируются на сывороточном агаре с добавлением ацетата таллия для подавления контаминантной флоры. При первичном посеве материала на плотной среде через 1—2 нед вырастают мелкие колонии с втянутым в середине центром. В окружающей среде микоплазмы неустойчивы, чувствительны к действию химических и физических факторов.

Эпидемиология и клиника. Источником инфекции являются больной пневмонией или носитель. Заболевание распространяется воздушно-капельным путем. Восприимчивость людей относительная. Клиническая картина типична для острых респираторных заболеваний (лихорадка, кашель, симптомы пневмонии). Инкубационный период составляет 7—14 дней.

Микробиологическая диагностика. Диагностика основана на выделении микоплазм из мокроты, носоглоточных

Коклюш – инфекционная болезнь, вызываемая Bordetella pertussis, характеризующаяся приступами спазматического кашля. Наблюдается преимущественно у детей дошкольного возраста. Возбудитель коклюша был открыт в 1906 г. Ж. Борде и О. Жангу.

Таксономия. Возбудитель коклюша относится к отделу Gracilicutes, роду Bordetella.

Морфология и тинкториальные свойства. В. pertussis – мелкая овоидная грамотрицательная палочка с закругленными концами длиной 0,5.1,2 мкм. Спор и жгутиков не имеет, образует микрокапсулу.

Культивирование. В. pertussis – строгий аэроб, оптимальная температура для роста 37ºС, рН среды 7,2; очень требовательна к питательным средам, растет на средах Борде.Жангу (карто-фельно-глицериновом агаре с добавлением крови), на которой образуются колонии, похожие на капельки ртути, и казеиново-угольном агаре (КУА), образуя серовато-кремовые колонии. Ферментативная активность. В. pertussis биохимически инертна.

Антигенная структура. Бордетеллы имеют О-антиген, состоящий из 14 компонентов (факторов). В.pertussis обладает обязательными факторами 1, 7, а также 2, 3, 4, 5, 6 в различных комбинациях. В зависимости от их сочетания различают серова-ры В. pertussis.

Факторы патогенности. В.pertussis – эндотоксин, вызывающий лихорадку, белковый токсин, обладающий антифагоцитарной активностью и стимулирующий лимфоцитоз, ферменты агрессии, повышающие сосудистую проницаемость, обладающие гистамин-сенсибилизирующим действием, вызывающие гибель эпителиальных клеток. В адгезии бактерий принимают участие гемагглютинин, пили и белки наружной мембраны.

Резистентность. Возбудитель коклюша очень неустойчив в окружающей среде.

Восприимчивость животных. При интраназальном введении культуры В. pertussis белым мышам развивается пневмония.

Эпидемиология. Коклюш – антропонозное заболевание; источником инфекции являются больные люди (особенно опасные в начальной стадии болезни) и носители. Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным путем. Заболевание встречается повсеместно. Болеют чаще дети дошкольного возраста. Особенно восприимчивы к коклюшу грудные дети, для которых он наиболее опасен. Осенью и зимой наблюдается повышение заболеваемости.

Патогенез. Входными воротами инфекции являются верхние дыхательные пути, где развивается катаральное воспаление. В результате постоянного раздражения токсином рецепторов дыхательных путей появляется кашель, в дальнейшем в дыхательном центре образуется очаг возбуждения и приступы кашля могут быть вызваны и неспецифическими раздражителями. В возникновении приступов кашля имеет также значение сенсибилизация организма к токсинам В. pertussis.

Клиническая картина. Инкубационный период составляет 2-14 дней. Появляются недомогание, невысокая температура тела, небольшой кашель, насморк. Позднее начинаются приступы спазматического кашля, заканчивающиеся выделением мокроты. Таких приступов может быть от 5 до 50 в сутки. Заболевание продолжается до 2 мес. Различают легкую, среднетяжелую и тяжелую формы коклюша.

Иммунитет. После перенесенного заболевания вырабатывается стойкий иммунитет, который сохраняется на протяжении всей жизни.

Микробиологическая диагностика. Материалом для исследования является слизь из верхних дыхательных путей. Основной метод диагностики бактериологический. Для ретроспективной диагностики применяют серологический метод (РА, РСК, РНГА).

Лечение. При тяжелых формах коклюша назначают антибиотики, нормальный гомологичный иммуноглобулин. Рекомендуются антигистаминные препараты, холодный свежий воздух.

Профилактика. Для специфической профилактики коклюша применяют адсорбированную коклюшно-дифтерийно-столбняч-ную вакцину (АКДС). Вводят ее детям начиная с 4 мес. Детям до 1 года и непривитым при контакте с больным вводят нормальный человеческий иммуноглобулин. Возбудитель паракоклюша – Bordetella parapertussis – вызывает сходное с коклюшем заболевание, но легче протекающее. Возбудитель паракоклюша отличается от возбудителя коклюша по культуральным, биохимическим и антигенным свойствам.

ВНИМАНИЕ! САЙТ ЛЕКЦИИ.ОРГ проводит недельный опрос. ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ. ВСЕГО 1 МИНУТА.

Коклюш — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением верхних дыхательных путей, приступами спазматического кашля; наблюдается преимущественно у детей. Возбудитель коклюшаBordetella pertussis

Возбудитель коклюша Bordetella pertussis и паракоклюша Bordetella parapertussis относятся к роду Bordetella. Оба вида бактерий вызывают самостоятельные заболевания, не дающие перекрестного иммунитета. В. pertussis был обнаружен в 1906 г. Ж. Борде и О. Жангу в мазках из мокроты ребенка, больного коклюшем. К роду Bordetella относится третий представитель— Bordetella bronchiseptica (возбудитель бронхопневмоний у грызунов), выделяющийся от больных с коклюшеподобным кашлем.

Морфологические и тинкториальные свойства

В.pertussis — мелкая овоидная грамотрицательная палочка с закругленными концами. Спор и жгутиков не имеет, образует микрокапсулу, пили.

Культуральные и биохимические свойства

Строгий аэроб. Оптимальная температура культивирования 37С. B.pertussis очень медленно растет только на специальных питательных средах, например на среде Борде — Жангу (картофельно-глицериновый агар с добавлением крови), образуя колонии, похожие на капельки ртути. Характерна R-S-трансформация. Расщепляют глк. и лактозу до кислоты без газа.

Бордетеллы являются аэробами, культивируются на специальных питательных средах: картофельно-глицериновом агаре с 20—25% крови человека (среда Борде—Жан-гу) и казеиново-угольном агаре (КУА). Для подавления роста сопутствующей флоры к средам добавляется пенициллин. Коклюшные и паракоклюшные бактерии на среде Борде—Жангу образуют мелкие блестящие выпуклые колонии, напоминающие капельки ртути и серовато-кремового цвета колонии на КУА. Оба вида бактерий обладают гемолитическими свойствами. В. pertussis способны к диссоциации: свежевыделенные культуры находятся в S-форме (I фаза) с характерными морфологическими и биологическими свойствами; II и III фазы являются переходными; бактерии в IV фазе относятся к R-формам и выделяются от больных к концу заболевания. Положительный ответ при бактериологической диагностике коклюша выдается только при обнаружении микроба в I фазе.

Бактерии имеют сложную антигенную структуру: различают общие для всего рода антигены, специфические для каждого вида и типовые. Содержат биологически активные субстанции, обладающие токсическими свойствами: термолабильная дермонекротическая субстанция, термостабильная (эндотоксин), гемагглютинин, гистаминсенсибилизирующий фактор, протективный (защитный) антиген и лимфоцитозстимулирующий фактор. О-антиген термостабильный родоспецифический. 14 поверхностных термолабильных капсульных К-антигенов. В.pertussis имеет 6 сероваров. Фактор 7 является общим для всехбордетелл. Для В.parapertussis специфический фактор 14. К – антигены выявляют в реакции агглютинации.

Термостабильный эндотоксин, вызывающий лихорадку; белковый токсин, обладающий антифагоцитарной активностью и стимулирующий лимфоцитоз; ферменты агрессии, повышающие сосудистую проницаемость, обладающие гистаминсенсибилизирующим действием, адгезивными свойствами и вызывающие гибель эпителиальных клеток. В адгезии бактерий также участвуют гемагглютинин, пили и белки наружной мембраны.

Очень неустойчив во внешней среде, быстро разрушается под действием дезинфектантов и других факторов.

Коклюш — антропонозная инфекция: источником заболевания являются больные люди и в очень незначительной степени бактерионосители. Заражение происходит через дыхательный тракт, путь передачи воздушно-капельный. Коклюш встречается повсеместно, очень контагиозен. Паракоклюш реже, эпизодический характер. Протекает легче.

Неинвазивные микробы (не проникают внутрь клетки-мишени). Входными воротами инфекции являются верхние дыхательные пути. Здесь благодаря адгезивным факторам бордетеллыадсорбируются на ресничках эпителия, размножаются, выделяют токсины и ферменты агрессии. Развиваются воспаление, отек слизистой оболочки, при этом часть эпителиальных клеток погибает. В результате постоянного раздражения токсинами рецепторов дыхательных путей появляется кашель. В возникновении приступов кашля имеет значение и сенсибилизация организма к токсинам B.pertussis.

Основная роль в патогенетических явлениях принадлежит токсическим субстанциям, обусловливающим постоянное раздражение нервных рецепторов слизистой оболочки гортани, трахеи, бронхов, в результате чего и возникает кашель. Передача этих импульсов в мозг и непосредственное воздействие коклюшного токсина на центральную нервную систему приводят к созданию застойного очага возбуждения со свойствами доминанты, поэтому основным симптомом заболевания является кашель.

Инкубационный период при коклюше равен 3— 15 дням. Коклюш протекает в три периода: катаральный, спазматического кашля и разрешения. Коклюш может протекать в легкой, средней и тяжелой формах. Нередко заболевание осложняется вторичными бактериальными инфекциями.

Инкубационный период составляет 2—14 дней. В начале болезни появляются недомогание, невысокая температура тела, небольшой кашель, насморк. Позже начинаются приступы спазматического кашля, заканчивающиеся выделением мокроты. Таких приступов может быть 5—50 в сутки. Болезнь продолжается до 2 мес.

После перенесенной болезни иммунитет стойкий, сохраняется на протяжении всей жизни. Видоспецифический (антитела против В.pertussis не защищают от заболеваний, вызванных В.parapertussis.

Основной метод диагностики — бактериологический. Позволяет отдифференцировать возбудителя коклюша от паракоклюша. Посев на плотные питательные среды с антибиотиками. Для идентификации возбудителя – реакция агглютинации на стекле с К-сыворотками. Для ускоренной диагностики применяют прямую РИФ со специфической флуоресцентной сывороткой и материалом из зева. Серологический метод – обнаружение IgG и IgA против феламентозного гемаггютинина и против токсина В.pertussis.

Антимикробные препараты – эритромицин, ампициллин (кроме пенициллина). При тяжелых формах коклюша применяют нормальный человеческий иммуноглобулин. Рекомендуются антигистаминные препараты, холодный свежий воздух. При легких формах заболевания достаточно пребывания на воздухе.

Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС). В ее состав входит убитая культура В. pertussis I фазы, коклюшный токсин, агглютиногены, капсульный антиген. Нормальный человеческий иммуноглобулин вводят неиммунизированным детям при контакте с больными для экстренной профилактики. Разрабатывается неклеточная вакцина с меньшими побочными эффектами, содержащая анатоксин, гемагглютинин, пертактин и антиген микроворсинок.

Возбудители этих заболеваний относятся к роду Bordetella.

1. Bordetella pertussis - возбудитель коклюша, описан Борде и Жангу в 1906 г.

2. Bordetella parapertussis - возбудитель паракоклюша, описан Элдеринг и Кондрик в 1937 г.

3. Bordetella bronchiseptica - вызывает заболевание у животных. У человека эти бактерии вызывают бронхопневмонию с коклюшеподобным кашлем. Впервые у человека это заболевание описано Брауном в 1926 г. (встречается редко).

Морфология. Бактерии коклюша - мелкие палочки овоидной формы, 0,30,5 × 1-1,5 мкм. Возбудитель пара-коклюша несколько большей величины. Оба микроба не имеют спор, неподвижны. При специальной окраске видна капсула. Грамотрицательны. Более интенсивно окрашиваются по полюсам. На ультрасрезах видны капсулоподобная оболочка, зерна валютина, в нуклеиде - вакуоли.

Культивирование. Возбудители коклюша и паракоклюша - аэробы. Прихотливы к питательным средам. Для их выращивания применяют среду Борде - Жангу (глицериново-картофельный агар с кровью). В настоящее время пользуются средой КУА (казеиново-угольный агар) - это полусинтетическая среда без крови. Источником аминокислот здесь является гидролизат казеина. Среда КУА отличается от среды Борде - Жангу более простым и доступным методом изготовления.

Для угнетения роста посторонней флоры к среде добавляют пенициллин по 0,25 - 0,5 ME на 1 мл среды или метициллин - 2,5-4 мкг на 1 мл. Пенициллин можно наносить на поверхность среды в чашках.

Засеянные среды инкубируют в термостате при температуре 35-36° С, рН среды 6,8-7,4. Посевы необходимо предохранять от высыхания, для этого в термостат ставят сосуд с водой.

Колонии В. pertussis появляются через 48-72 ч, а В. parapertussis - через 2448 ч.

На среде КУА колонии В. pertussis мелкие 1-2 мм в диаметре, В. parapertussis несколько крупнее. Колонии обоих микробов блестящие, серовато-кремового цвета (на казеиново-угольном агаре они напоминают капельки ртути). При снятии колоний остается вязкий, сметанообразный след. При изучении колоний в стереоскопическом микроскопе виден световой конус (колонии отбрасывают тень). Когда меняется положение светового источника (электролампочки) тень меняет положением Наличие светового конуса (хвостика) имеет диагностическое значение.

В. parapertussis образует фермент тирозиназу, поэтому в средах, содержащих тирозин, происходит его расщепление и среда окрашивается в коричневый цвет. Изменение цвета среды является дифференциальнодиагностическим признаком.

В жидкой среде бактерии коклюша и паракоклюша образуют равномерную муть и придонный осадок. На агаре с кровью они дают зону гемолиза.

Свежевыделенные культуры чаще всего имеют гладкую S-форму (I фаза). При культивировании в неблагоприятных условиях или в материале, взятом в поздние сроки заболевания, могут появиться диссоциированные формы (II-IV фазы).

Ферментативные свойства. Возбудители коклюша не расщепляют углеводы и не ферментируют белки. Бактерии паракоклюша образуют ферменты уреазу и тирозиназу.

Бактерии коклюша и паракоклюша продуцируют ферменты патогенности: гиалуронидазу, плазмокоагулазу и лецитиназу.

Токсинообразование. В опытах на животных у коклюшной палочки были выявлены четыре типа токсина белковой природы: 1) термолабильный дермонекротический токсин; 2) термостабильный эндотоксин; 3) лейкоцитозостимулирующий фактор (стимулирующий лейкоцитоз); парентеральное введение его вызывало гибель экспериментальных животных; 4) гистаминсенсибилизирующий фактор - при введении его мышам у них повышалась чувствительность к гистамину.

Первые два типа токсина свойственны и возбудителю паракоклюша.

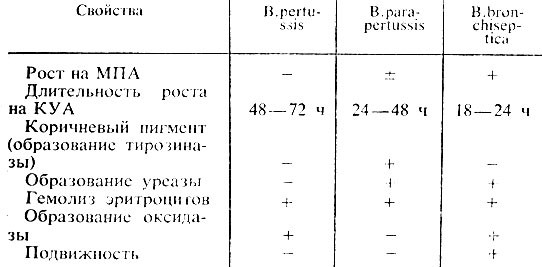

Таблица 47. Дифференциальные признаки бактерий рода Bordetella

Антигенная структура. У бактерий рода Bordetella сложная антиренная структура. Наиболее важными антигенами для лабораторной диагностики являются агглютиногены. Родовым агглютиногеном является 7. Видоспецифическим агглютиногеном для бордетелл коклюша является 1, для бордетелл паракоклюша - 14, для бордетелл бронхосептика - 12.

Моноспецифические сыворотки 1, 14, 12 используются для дифференциации видов (сыворотки выпускает Институт эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи).

Кроме видоспецифических антигенов, у представителей Bordetella имеются и другие агглютиногены, разное сочетание которых определяет серовар (табл.

Таблица 48. Схема состава агглютиногенного рода бордетелл

По сочетанию трех главных агглютиногенов 1,2,3, определяемых в реакции агглютинации с моноспецифическими сыворотками, В. pertussis различают три серовара: 1,2,3; 1,2,0; 1,0,3.

Устойчивость к факторам окружающей среды. Возбудители коклюша и паракоклюша мало устойчивы. При температуре 56° С они погибают через 2030 мин. Низкие температуры также губительно на них действуют. Прямой солнечный свет убивает их через 1-2 ч; УФ-лучи - через несколько минут. В сухой мокроте эти бактерии сохраняются в течение нескольких часов. Обычные растворы дезинфицирующих веществ губят их быстро.

Оба вида микробов мало чувствительны к антибиотикам, не чувствительны к пенициллину.

Восприимчивость животных. В естественных условиях животные не восприимчивы к возбудителям этого рода. В экспериментальных условиях удается воспроизвести коклюш у обезьян и молодых собак, вызвать гибель мышей.

Источники инфекции. Больной человек. Особенно заразны больные в катаральном периоде.

Пути передачи. Воздушно-капельный путь. Роль различных предметов мало вероятна ввиду неустойчивости коклюшных бактерий во внешней среде.

Патогенез. Возбудители коклюша и паракоклюша вызывают острое заболевание, сопровождающееся конвульсивным кашлем. Попав на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, бактерии размножаются там и частично разрушаются. Выделившийся токсин действует на центральную нервную систему, раздражает нервные рецепторы слизистой оболочки верхних дыхательных путей, что приводит в действие кашлевой рефлекс. В результате возникают приступы судорожного кашля. В процессе заболевания наблюдается несколько периодов: катаральный, спазматического кашля и разрешения процесса.

Иммунитет. После перенесенного заболевания вырабатывается стойкий иммунитет, который обусловливается гуморальными и клеточными факторами.

Профилактика. Выявление и изоляция больных. Ослабленным детям, находившимся в контакте с больным коклюшем, вводят иммуноглобулин. Основные меры специфической профилактики - иммунизация детей АКДС (коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной). Вакцину вводят троекратно в возрасте до 6 мес с последующей ревакцинацией.

Лечение. В ранних стадиях заболевания применяют противококлюшный иммуноглобулин. Для лечения используют эритромицин и ампициллин.

Контрольные вопросы 1. Опишите морфологические свойства возбудителя коклюша и паракоклюша.

2. На каких средах и каков характер роста коклюшных и паракоклюшных микробов?

3. Устойчивость возбудителей коклюша и паракоклюша во внешней среде.

4. Дифференциальные признаки возбудителей коклюша и паракоклюша.

5. Источники заражения, пути передачи, патогенез коклюша.

Читайте также: