К эукариотам относятся возбудитель дифтерии цианобактерия

Возбудитель дифтерии относится к роду Corynebacterium. Бактерии имеют булавовидные утолщения на концах. К этому роду относятся патогенные дл человека дифтерийные палочки и дифтероиды, обнаруженные на слизистых оболочках и кожных покровах.

Возбудитель дифтерии были обнаружены Т. Клебсом (1883) и выделены в чистом виде Ф. Леффлером (1884).

Морфология. Возбудители дифтерии слегка изогнутые, тонкие палочки, размером 3-6х0,3-0,5 мкм, на концах которых имеются утолщения. В этих утолщениях имеются зерна волютина. Бактерии дифтерии неподвижны, не имеют спор и капсул. Грамположительны. Они хорошо окрашиваются основными анилиновыми красителями, при этом волютиновые зерна окрашиваются интенсивнее. Для окраски обычно применяют щелочной метиленовый синий или кристаллический фиолетовый. Особенностью коринебактерий дифтерии является их полиморфность; в одной культуре встречаются различные по форме и размерам палочки: изогнутые, прямые, длинные, короткие. Толстые. Иногда коккобактерии. Характерно расположение бактерий в мазках – они обычно располагаются попарно под острым или тупым углом, в виде растопыренных пальцев и т.д. Расположение в мазках и наличие зерен волютина является дифференциально-диагностическим признаком при микроскопическом исследовании. Непатогенные представители рода коринебактерий – ложнодифтерийные палочки и дифтероиды чаще располагаются в виде частокола, зерна волютина у них могут отсутствовать либо быть на одном конце.

Культивирование. Коринебактерии дифтерии – факультативные анаэробы. Растут при температуре 35-37 о С, рН среды 7,4-7,8. Они не размножаются на обычных питательных средах. Культивируют их на средах, содержащих кровь или сыворотку.

В концеXIX века французский ученый Э. Ру для культивирования бактерий дифтерии предложил использовать свернутую бычью или лошадиную сыворотку, а Ф. Леффлер рекомендовал добавлять к ней бульон и 1% глюкозу. На этих средах астерактерии растут быстро, в течение 14-18 ч образуют несливающиеся выпуклые колонии кремового цвета. Однако отдифференцировать на этих средах дифтерийные палочки от ложнодифтерийных невозможно.

В настоящее время основными средами для выращивания являются среда Клауберга, хинозольная среда Бучина, среда Тинсдаля и др. на основании культуральных и ферментативных свойств бактерии дифтерии делятся на три биовара: гравис, митис, интермедиус. Биовар гравис обычно находится в R-форме. На среде Клаубергабактерии этого биовара растут в виде крупных колоний 2-3 мм, серовато-черного цвета, имеют изрезанные края, что придает им вид розетки. При прикосновении к колонии петлей она как бы рассыпается. На бульоне бактерии этого биовара образуют крошащуюся пленку и зернистый осадок.

Коринебактерии биовара Митис на среде Клауберга растут в виде небольших, гладких колоний черного цвета. На бульоне они дают равномерное помутнение.

Коринебактерии биовара интермедиус являются промежуточными. На среде Клауберга бактерии этого биовара чаще растут в виде блестящих, мелких, черных колоний.

Ферментативные свойства. Все три биовара дифтерийных бактерий обладают ферментом цистиназой, расщепляющим цистин с образованием сероводорода. Эти свойства используются для дифференциации возбудителей дифтерии от непатогенных представителей этого рода.

Возбудители всех трех биоваров расщепляют глюкозу, мальтозу до образования кислоты. Гравис расщепляю крахмал. Это свойство отличает его от двух других биоваров. Коринебактерии дифтерии образуют индол, не разлагают мочевину.

Коринебактерии дифтерии образуют нейроминидазу, гиалуронидазу и другие ферменты патогенности.

Антигенная структура. У бактерий дифтерии имеется поверхностный термолабильный белковый антиген и типоспецифический полисахаридный О-антиген. Кроме этого, среди коринебактерий различают 19 фаговаров, которые учитываются при идентификации культур. С помощью фаговаров выявляют источник заболевания.

Устойчивость к факторам окружающей среды. Возбудители дифтерии сравнительно устойчивы. Температура 60 о С убивает их через 10-15 мин, 100 о С – через минуту.

В пленке они выдерживают нагревание до 90 о С. на свернутой сыворотке при комнатной температуре сохраняются до 2 мес, на детских игрушках – несколько суток. Низкие температуры бактерии переносят хорошо. К высушиванию возбудители дифтерии довольно устойчивы. Дезинфицирующие вещества убивают эти бактерии в течение нескольких минут.

Восприимчивость животных. В естественных условиях животные дифтерией не болеют. Из экспериментальных животных наиболее восприимчивы морские свинки и кролики. При внутрикожном или подкожном заражении у них развивается картина токсикоинфекции с образованием на месте введения воспаления, отека, некроза. В надпочечниках наблюдаются кровоизлияния.

Источники заболевания. Больные люди и бактерионосители.

Пути передачи. Воздушно-капельный путь, контактно-бытовой.

Биология | 5 - 9 классы

К эукариотам относятся возбудитель а)дифтерина б)цианобактерия в)малярийный плазмодий в)вирус оспы.

Все остальные прокариоты или, как вирус оспы, вирусам.

К водорослям относится :а) возбудитель ржавчины пшеницыб) возбудитель пузырчатой головни кукурузыв) возбудитель ржавчины цитрусовых в Америкег) возбудитель гнили кортофеля?

К водорослям относится :

а) возбудитель ржавчины пшеницы

б) возбудитель пузырчатой головни кукурузы

в) возбудитель ржавчины цитрусовых в Америке

г) возбудитель гнили кортофеля.

К эукариотам относят , что ?

К эукариотам относят , что ?

До простейших животных относятся к возбудителяма) малярияб) холерыв) туберкулезг) оспы?

До простейших животных относятся к возбудителям

Возбудителем малярии является?

Возбудителем малярии является.

, который относится к типу.

Он поселяется в .

Там происходит его .

, после чего паразиты выходят в кровяное русло и заражают новые клетки.

Выход паразита в кровь сопровождается .

. Распространяются возбудители малярии .

, в организме которых плазмодий.

Распростроняются возбудители малярии?

Распростроняются возбудители малярии.

, в организме которых плазмодий .

Что из перечисленного не является клеткой?

Что из перечисленного не является клеткой?

А)икринка лягушки б)кишечная палочка в)возбудитель оспы г)спора папоротника.

Помогите запомнить пропуски, пожалуйста?

Помогите запомнить пропуски, пожалуйста!

Возбудителем малярии является малярийный плазмодий, который относится к типу споровиков.

Он поселяется в печени человека.

Там происходит его размножение.

Выход паразитов в кровь сопровождается.

Распрострастраняютя возбудители малярии… в организме которых плазмодий….

Возбудители каких заболеваний имеют неклеточное строение?

Возбудители каких заболеваний имеют неклеточное строение?

А) корь б) оспа в) чума г) гепатит.

Назовите возбудитель сонной болезни а)лямблии б)малярийный плазмодий в)трипаносомы г)раковинные анебы?

Назовите возбудитель сонной болезни а)лямблии б)малярийный плазмодий в)трипаносомы г)раковинные анебы.

Назовите возбудителей сонной болезни : а)лямблии б) малярийный плазмодий в)трипаносомы г)раковинные амебы?

Назовите возбудителей сонной болезни : а)лямблии б) малярийный плазмодий в)трипаносомы г)раковинные амебы.

Вода составляет 95 % всей воды клетки.

Потому что каждый новый метод позволял изучать новые уровни жизни. Сравните : под простым микроскопом видели клетку, ткань. А под электронным с большим увеличением и некоторых других методов можно уже определить строение уже на молекулярном уровне ..

1) Песчинки, остатки растительных волокон, возможно, белые нити грибницы, мелкие организмы (почвенные клещи) 2)Бросить комочек почвы в стакан с водой - при этомвыделятся и всплывутпузырьки воздуха.

Сплошь и рядом : волк и заяц, тигр и олень, змея и мышь.

Супротивное - два листа друг на против друга мцтовчатое - листьев три и более и они кольцом окружают стебель.

Головостики(личинки лягушек) развиваются из икры.

На стадии дробения клетки начинают быстро делится митозом, в результате чего образуется сначала морула (зародыш из 16 клеток), а потом бластула (вследсвите образование внутренней полости - бластоцели).

Второй закон Менделя утверждает : при скрещивании двух гибридов первого поколения между собой среди своих потомков - гибридов второго поколения - наблюдается расщепление : число особей с доминантным признаком относится к числу особей с рецессивным пр..

Водоросли - растение. Для растения требуется обилие кислорода, а фауна океана забирает многую часть кислорода себе. В северных морях мало видов фауны и растения могут ДЫШАТЬ глубоко).

Споры растений — микроскопические зачатки низших и высших растений, имеющие разное происхождение и служащие для их размножения и (или) сохранения при неблагоприятных условиях. Представляют собой одноклеточные, реже двуклеточные или состоящие из неск..

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru.

Все живущие на Земле организмы в зависимости от структуры их клеток относятся к одной из двух групп: прокариоты или эукариоты.

Деление организмов на прокариотические и эукариотические сохранялось довольно долго (до 1990-х гг.), пока американский микробиолог К.Вёзе не обнаружил, что в среде прокариотов находится большая группа особей с существенными генетическими различиями.

В этой связи он предложил разделить прокариотов на бактерии и археи. В настоящий момент разделение живых организмов на эукариотов, бактерии и археи считается общепризнанным.

Прокариоты — это.

Прокариоты – это одноклеточные живые организмы без оформленного клеточного ядра. Они не развиваются, не переходят в многоклеточную форму и способны к автономному существованию.

Прокариоты – самая представительная форма жизни на Земле по количеству видов. Например, 1 грамм плодородной почвы может содержать порядка 10 млрд.бактериальных клеток.

Как уже отмечено выше, к прокариотам относятся бактерии (в том числе цианобактерии или сине-зелёные водоросли) и археи.

У прокариотов молекула органического вещества не отделена от цитоплазмы, а прикреплена к клеточной мембране. У них, как правило, бесполый способ размножения, а ДНК имеет кольцевую форму. У большинства прокариотов геном (что это?) представлен одиночной хромосомой.

Прокариоты – это древнейшие и в то же время самые примитивные организмы на нашей планете. Они встречаются повсеместно: в воздухе, в воде, в почве, внутри живых организмов.

Их можно обнаружить в океанических глубинах, на горных вершинах, во льдах Антарктиды и Арктики. В атмосфере споры бактерий присутствуют на высоте до 15 км, а в грунт они проникают на глубину более 4 км.

По форме бактериальные клетки отличаются огромным разнообразием. Они могут быть в виде палочек (бациллы), округлыми (диплококи), шестиугольными, звездообразными, стебельковыми и т.д. Диплококки образуют пары, стрептококки – цепочки, стафилококки – скопления наподобие виноградных гроздей.

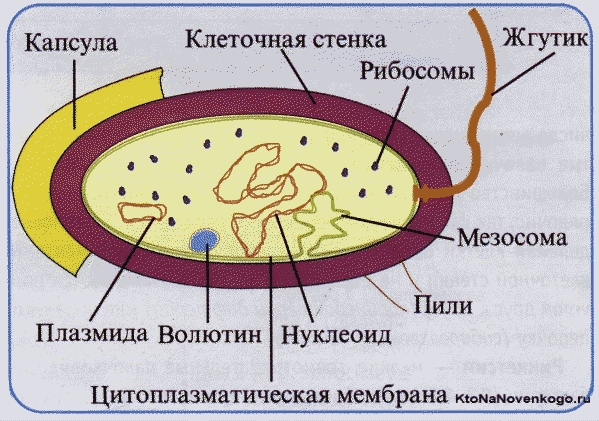

Строение бактериальной клетки в упрощённом виде выглядит следующим образом:

- клеточная оболочка (стенка);

- плазматическая мембрана;

- цитоплазма;

- хромосомная кольцевая ДНК (прикреплена к мембране);

- плазмиды (небольшие не прикреплённые к мембране кольцевые ДНК с небольшим набором генов);

- рибосомы;

- прокариотический жгутик(и).

Подавляющее большинство прокариот размножается посредством простого бинарного деления, которое начинается с удвоения ДНК без образования хромосом.

Обе вновь образовавшиеся молекулы ДНК отделяются друг от друга плазматической мембраной, в результате чего клетка делится пополам. Таким образом, каждая дочерняя клетка содержит по одной равнозначной молекуле ДНК.

Процесс деления при благоприятных условиях происходит каждые 25-30 минут. Этот интервал может увеличиться под воздействием сдерживающих факторов, таких как нехватка пищи, солнечный свет, высокая температура и др.

Первые представлены сапротрофами (питаются мёртвой органикой), паразитами (потребляют органику живых особей) и симбионтами (живут и питаются вмести с другими организмами). Вторые получают питание посредством фотосинтеза (путём преобразования солнечной энергии либо за счёт химического окисления неорганических веществ).

Эукариоты — это.

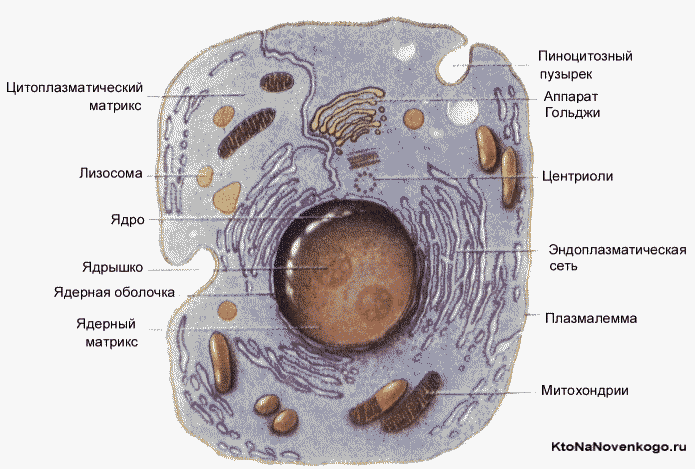

В отличие от прокариотов, эукариоты – это ядерные живые организмы (т.е. их клетки содержат ядро).

Они могут быть как одноклеточными, так и многоклеточными, однако строение клеток у них однотипное.

В группу эукариотов (они могут быть одно- или многоклеточными) входят растения, животные (в том числе человек) и грибы.

Клетки эукариот разделены системой мембран на отдельные отсеки, имеют схожий химический состав и однотипный обмен веществ.

Генетический материал сконцентрирован, главным образом, в хромосомах, которые образованы цепочками ДНК и белковыми молекулами. В цитоплазме располагаются мембранные органоиды.

Непременным структурным элементом любой эукариотической клетки является ядро. В нём, а также в митохондриях животные клетки хранят наследственную информацию.

В растительных клетках эта информация находится не только в ядре и митохондриях, но ещё и в пластидах. Объёмное соотношение между ядром и цитоплазмой называется ядерно-цитоплазматическим индексом, с помощью которого можно оценить уровень метаболизма (это что?).

У клеток грибов есть оформленное ядро, поэтому их относят к эукариотам.

Правда, изначально к эукариотам относили только растения и животных. В дальнейшем были выделены грибы как отдельное царство, так как они сочетают в себе растительные и животные признаки.

В частности, у них отсутствует хлорофилл, а питание происходит путём впитывания органических веществ из внешней среды (создавать собственную органику они не способны). Размножаются грибы как половым, так и бесполым способом.

В состав клетки эукариот входят следующие основные компоненты:

- ядро;

- ядерная мембрана;

- линейная ДНК;

- цитоплазма;

- митохондрии;

- плазматическая или клеточная мембрана;

- хромосомы;

- рибосомы;

- лизосомы (у животных клеток для переваривания клеточных микромолекул);

- хлоропласты (у растительных клеток для обеспечения фотосинтеза);

- эукариотический жгутик(и).

Согласно самым распространённым научным гипотезам эукариоты появились порядка 1,5 млрд.лет тому назад. Многие учёные полагают, что они эволюционировали благодаря симбиогенезу, т.е. взаимодействию собственных клеток с клетками бактерий.

Отличие прокариотов от эукариотов

Главное, что отличает прокариотов от эукариотов, – отсутствие клеточного ядра.

А это значит, что ДНК прокариотической клетки не организована в хромосомы и не окружена ядерной оболочкой. Эукариотические клетки устроены намного сложнее. Их ДНК упакована в хромосомы, которые располагаются как раз в ядре.

Основные отличия рассматриваемых биологических категорий сведены в таблицу:

ВНИМАНИЕ! САЙТ ЛЕКЦИИ.ОРГ проводит недельный опрос. ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ. ВСЕГО 1 МИНУТА.

Дифтерия — острая инфекционная болезнь, вызываемая токсигенными коринебактериями дифтерии. Передается воздушно-капельным путем, характеризуется местным фиброзным воспалением преимущественно слизистых оболочек рта и носоглотки, явлениями общей интоксикации и поражением сердечно-сосудистой, нервной и выделительной систем. Повреждающее действие на органы и ткани обусловлено токсином, выделяемым возбудителем в месте его локализации.

Возбудитель дифтерии относится к виду Согуnebacterium diphtheriae рода Согуnebacterium, семейству Actinomyceae.

Морфология. Отличительной особенностью С. diphtheriae является полиморфизм, проявляющийся в многообразии форм клеток. В культуре одного и того же штамма наряду с типичными длинными изогнутыми палочками можно обнаружить короткие, толстые, со вздутиями на концах, придающими им сходство с булавой. Размеры варьируют от 1 до 6 мкм по длине и от 0,3 до 0,8 мкм в диаметре. Для дифтерийных бактерий характерно неравномерное окрашивание клеток благодаря наличию в них зерен волютина, которые воспринимают любой анилиновый краситель интенсивнее, чем протоплазма, вследствие чего при окраске по Леффлеру или Нейссеру выявляются в виде гранул соответственно темно-синего или сине-черного цвета. Эти гранулы располагаются чаще всего в булавовидных утолщениях на обеих концах коринебактерий.

Не образуют спор, капсул, жгутиков.

Культуральные свойства. Возбудитель дифтерии — аэроб или факультативный анаэроб, оптимальная температура роста — 37 0 С;

гетеротроф, то есть относится к группе бактерий, требующих для своего роста органические вещества. Используемые для выращивания среды должны содержать в качестве источника углерода и азота аминокислоты — аланин, цистин, метионин и др. В связи с этим селективными средами для культивирования являются те, которые содержат животный белок: кровь, сыворотку, асцитическую жидкость. На основании этого и была создана классическая среда Леффлера, а затем среды Клауберга и Тиндаля.

По культуральным и биологическим свойствам коринебактерий дифтерии подразделяются на три биовара: gravis, mitis, intermedius, которые отличаются рядом признаков. Наиболее четко дифференциацию типов можно провести по форме колоний при выращивании культуры на кровяном агаре с добавлением теллурита.

Колонии типа gravis через 48—72 часа достигают в диаметре 1—2 мм, имеют волнистые края, радиальную исчерченность и плоский центр (R-форма) черного или серого цвета. При росте на бульоне культуры типа gravis образуют на поверхности крошащуюся пленку. На средах Гисса с добавлением сыворотки они расщепляют полисахариды — крахмал, декстрин, гликоген с образованием кислоты. Токсигенные штаммы коринебактерий дифтерии относятся к этому биовару.

Культуры типа mitis на кровяном агаре с теллуритом вырастают в крупные, слегка выпуклые, с ровным краем, черные матовые колонии (S-форма). При росте на бульоне дают равномерную муть и осадок. Крахмал, декстрин и гликоген не расщепляют. Культуры этого типа, как правило, менее токсигенны и инвазионны, чем коринебактерий биовара gravis.

Коринебактерий биовара intermedius занимают промежуточное положение. Колонии, выращенные на теллуритовом агаре, мелкие (RS-форма), черного цвета, не ферментируют крахмал и гликоген, в бульоне растут с появлением мути и зернистого осадка.

Антигенная структура. Коринебактерий дифтерии характеризуются сложной антигенной структурой и многообразием серологических свойств. В реакции агглютинации выявляются белковые термолабильные R-антигены токсиноспецифической природы, локализованные в поверхностном слое клеточной стенки, O-антиген — типоспецифический.

Среди коринебактерий дифтерии имеется 19 фаготипов, с помощью которых выявляют источники инфекции; учитываются они и при идентификации выделенных культур.

Серологические свойства лучше всего изучены у штаммов варианта gravis. Его токсигенные штаммы подразделены на пять — девять сероваров. Распределение последних на различных территориях не является одинаковым, на одной и той же территории может циркулировать несколько сероваров, но среди них преобладает какой-нибудь один.

Факторы патогенности. Дифтерийные коринебактерий продуцируют в бульонных культурах сильные экзотоксины (гистотоксин, дермонекротоксин, гемолизин). Токсиногенез коринебактерий дифтерии детерминируется геном, содержащимся в профаге, следовательно, основное средство агрессии — токсинообразование, не связано с хромосомой бактерий. Особенность токсинообразования дифтерийной палочки определяется наличием ее в ДНК специфического профага, содержащего структурный ген токсичности, который обозначается как ТОХ*. Таким образом, не инфицированная специфическим фагом дифтерийная палочка не способна к токсинообразованию. При ее инфицировании профагом происходит присоединение ТОX + к ДНК микробной клетки. В связи с тем, что дифтерийная палочка способна контролировать профаг, эффект лизогении реализуется лишь при физиологическом старении или ингибиции основных процессов жизнедеятельности микробной клетки, когда профаг выходит из-под контроля и обеспечивает выраженную фаговую репродукцию.

В основе токсического действия дифтерийного токсина лежит способность подавлять биосинтез клеточного белка, что рассматривается как основная причина гибели клеток и смерти организма от дифтерийной инфекции. Дифтерийный токсин относится к сильнодействующим бактериальным токсинам и уступает только ботулиническому и столбнячному. Молекула токсина состоит из двух фрагментов, один из которых термостабилен и обладает ферментативной активностью, второй — термолабилен и выполняет протективную функцию. После добавления к токсину 0,3—0,4 %-ного раствора формалина и последующего выдерживания при 38°С в течение трех-четырех недель происходит превращение его в анатоксин, используемый для приготовления профилактического препарата.

В процессе жизнедеятельности дифтерийные бактерии продуцируют, кроме токсина, нейраминидазу, гиалуронидазу, некро-тизирующий и диффузионный факторы.

Резистентность. Дифтерийные бактерии обладают значительной устойчивостью к воздействию факторов окружающей среды В дифтерийной пленке, капельках среды, прилипших к стенке стакана, на ручках дверей, детских игрушках они могут сохрa-

няться до 15 дней, в воде и молоке — до 20. Выживаемость на предметах окружающей среды в осенне-весенний период достигает 5,5 месяца и не сопровождается утратой или ослаблением их патогенных свойств. К числу неблагоприятных факторов относятся прямые солнечные лучи, высокая температура, химические агенты. При кипячении и в алкоголе дифтерийные бактерии погибают в течение 1 минуты, в 10 %-ном растворе перекиси водорода — через три.

Эпидемиология. Источником дифтерии является человек, у которого она проявляется в разных клинических формах — от тяжелых токсических до стертых форм и здорового бактерионосительства.

Эпидемиологическое значение и роль источника инфекции в реализации механизма заражения определяется главным образом интенсивностью передачи инфекционного начала (возбудителя). Естественно, чем больше обсемененность слизистых оболочек верхних дыхательных путей, тем вероятнее возможность выброса возбудителя в массовых дозах в окружающую среду при разговоре, кашле, чихании. Наиболее опасны в этом отношении больные дифтерией и бактерионосители. Плотность заселения слизистых оболочек коринебактериями дифтерии резко возрастает у людей с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, ангинами, туберкулезом. Распространенность бактерионосительства коринебактерий дифтерии варьирует от 0 до 60 %, что свидетельствует о влиянии состояния организма на процесс носительства.

Патогенез. Наибольшую заболеваемость дифтерией отмечают осенью, что объясняется увеличением скученности населения в это время года и снижением сопротивляемости организма под влиянием охлаждения.

Восприимчивость к дифтерийной инфекции, развитие болезни обусловлены рядом факторов, основными из которых надо считать иммунологическое состояние организма, возраст, резистентность тканей в месте внедрения возбудителя, состояние нервной системы и общей реактивности.

Реакция организма на внедрение бактерий бывает местной и общей, степень и характер ее зависят в основном от защитных сил организма. Местная реакция проявляется в точке внедрения микроба. Прежде чем начинает действовать токсин, возбудитель должен пройти стадию приживления и размножения на слизистой оболочке рото- и носоглотки или коже. Попав на благоприятную почву, возбудитель размножается, вырабатывает экзотоксин, который фиксируется на клеточных мембранах, а затем проникает в глубь тканей и оказывает воздействие на нервные окончания, заложенные в стенках сосудов, что приводит к застойной гиперемии и формированию экссудата.

На месте внедрения возбудителя дифтерии (зев, нос, трахея, конъюнктива глаза, кожа, вульва влагалища, раневая поверхность) образуются пленки с большим количеством дифтерийных коринебактерий и других микробов. Продуцируемый экзотоксин вызывает некроз и воспаление слизистых оболочек и кожи. Всасываясь, он поражает нервные клетки, сердечную мышцу, паренхиматозные органы, обусловливает явления общей тяжелой интоксикации. Глубокие изменения происходят в сердечной мышце, сосудах, надпочечниках, а также в центральной и периферической нервной системе.

Клиника. Инкубационный период при дифтерии продолжается два—десять дней, заболевание развивается остро. По локализации процесса наиболее часто наблюдается дифтерия зева, дыхательных путей (дифтерийный круп), носа. Сравнительно редко встречается дифтерия глаз, ушей, половых органов, кожи. На дифтерию зева приходится более 90 % всех заболеваний, второе место занимает дифтерия носа.

Затем развивается стенотическая стадия: шум при дыхании свистящего характера, напоминает звук пилы в сыром дереве; он настолько сильный, что слышен в соседней комнате. Дыхание сопровождается втягиванием уступчивых мест грудной клетки, напряжением вспомогательной дыхательной мускулатуры.

Третья стадия — асфиксическая — длится от нескольких минут до десятков часов и характеризуется такими симптомами как выраженное беспокойство, изменение цвета кожи. Она покрывается потом, губы, лицо, конечности синеют. Появляется парадоксальный пульс, возникают судороги, наступает смерть.

Иммунитет при дифтерии носит антитоксический и антибактериальный характер, при этом антитоксический иммунитет играет определяющую роль в противоинфекционной защите.

Лабораторная диагностика. Бактериологический метод основан на выделении чистой культуры и идентификации возбудителей по культурально-морфологическим, биохимическим и токсическим свойствам. Объектом для исследования служит отделяемое зева, носа, глаз, кожи и прочее, которое берут ватным тампоном и высевают на среду Клауберга или кровяной теллуритовый агар. Перечисленные среды содержат 0,04 % теллурита калия, который подавляет рост сопутствующей микрофлоры (стафилококки, стрептококки). Через 24—48 часов культивирования производят микроскопию мазков и дают предварительный ответ.

Дифтерийные коринебактерии не всегда бывают морфологически типичными, в ряде случаев возбудитель принимает форму коротких палочек, расположенных не под углом, а беспорядочно, со слабовыраженной зернистостью. Кроме того, образование гранул волютина происходит не всегда и, следовательно, этот признак не является абсолютным. Наиболее достоверный метод — токсинообразование. Дифференциацию токсигенных и нетоксигенных штаммов производят по методу Оухтерлони (метод двойной иммунодиффузии в чашках Петри или метод преципитации в агаре). Он основан на способности дифтерийного экзотоксина вступать в соединение с антитоксином и образовывать преципитаты в виде стрел — усиков.

Серологические реакции применяют для изучения коллективного иммунитета. Они включают: РПГА, отличающуюся высокой чувствительностью, проводимую с антительным диагностикумом;

реакцию Шика, проводимую для определения индивидуальной невосприимчивости к дифтерийному токсину; реакцию нейтрализации цитотоксического действия дифтерийного токсина в культуре ткани; РИА; иммуноферментный анализ (ИФА).

Профилактика включает раннюю диагностику, немедленную госпитализацию, полноценную дезинфекцию помещения и предметов, выявление носителей.

Специфическая профилактика против дифтерии заключается в активной иммунизации детей с пятимесячного возраста методом первичной двукратной вакцинации и отдаленной однократной ревакцинации коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной (АКДС).

Взрослому населению рекомендуется проводить однократные прививки адсорбированным дифтерийным анатоксином (АД-анатоксин).

Читайте также: