Как мы рады тому что прогнали чуму

- ЖАНРЫ 360

- АВТОРЫ 259 262

- КНИГИ 596 206

- СЕРИИ 22 329

- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 558 214

Виктор Петрович Дубчек

Дубчек Виктор Петрович

Автор обложки – Галина Борисовна Лопырева

Часть I. Волшебный стрелок

Глава 1. Вивальди

На высокой террасе императорского дворца стояли старая женщина и молодой мужчина.

– Прости, что так и не смогла родить тебе сына, – сказала старая женщина.

– Родишь, – ответил молодой мужчина.

– Мы всё исправим. У нас впереди вечность.

Она медленно покачала головой.

– Не вечность… когда-нибудь тебе это надоест.

Молодой мужчина вскинул голову – иссиня-чёрные пряди волос возмущённо взметнулись у лица. Старая женщина привычно властным жестом не позволила ему возразить.

– Когда-нибудь, – сказала она. – Не сейчас. Но когда-нибудь всему приходит конец.

– Нет, – тихо и твёрдо ответил он.

Старая женщина отвернулась, пряча улыбку. Тонкие морщины собрались возле глаз. Солнце гасло за рекой.

– Мне недолго осталось, – сказала она.

– Когда я уйду – Варта падёт.

– Мы всё исправим.

– А если и в этот раз… не получится?

Старая женщина покачала головой:

– Когда ты шагнёшь… туда, всё исчезнет.

– Я запомнил боль, – сказал молодой мужчина.

Её лицо чуть исказилось, как будто перенесённое страдание было одним на двоих. Но в голосе молодого мужчины не прозвучало ни отголоска той боли, ни сожаления, и морщины старой женщины снова разгладились.

Нет, подумал он, накрывая своей ладонью её почти невесомые пальцы на парапете балюстрады. Как бы ты ни старался, некоторые морщины останутся навсегда. Не всё можно исправить.

– Там… будь осторожен. Я не хочу, чтобы ты снова страдал, – негромко сказала старая женщина.

– Ты забудешь меня, – ответил молодой мужчина, зная, что она поймёт.

– Не забуду. Здесь – не забуду.

– Там – даже не узнаешь.

Она негромко рассмеялась.

– Да… тебе придётся постараться. Я была норовистой лошадкой.

– Один раз мне это уже удалось, – улыбнулся молодой мужчина, обнимая старую женщину за плечи.

Она позволила себе быть слабой, но лишь на несколько мгновений – редкая роскошь для императрицы. Тут же снова встала твёрдо, поправила диадему с крупным багровым камнем.

– Там у тебя не будет власти, армии, денег.

– Ты станешь никем, – жёстко сказала старая женщина.

– Там будешь ты, – мягко ответил молодой мужчина.

Она прикусила нижнюю губу, и он чуть не рассмеялся от этого до боли знакомого и родного жеста.

– Я и так никто, – сказал молодой мужчина, – без тебя – никто.

– Принц-консорт – это не так уж мало.

Он гордо встряхнул головой. Меж чёрных прядей стало заметно заострённое ухо.

– Наверное, я так никогда и не пойму, почему для вас так важны эти титулы.

– Мой милый варвар, – с нежной улыбкой произнесла старая женщина.

– Иногда для спасения цивилизации необходимо оставаться варваром, – серьёзно ответил молодой мужчина.

– Я не хочу тебя отпускать.

– Мы увидимся. Очень скоро.

– Это буду ещё не я.

– Я помогу тебе стать тобой.

– Ты мог бы найти себе эльфийку… – неловко сказала старая женщина.

– Мне всегда будешь нужна только ты, – с мягкой улыбкой ответил молодой мужчина.

Она привстала на цыпочки и поочерёдно поцеловала его высокие скулы. Он благодарно зажмурился, отзываясь на прикосновение сухих губ. Склонился к ней и вернул ласку.

Затем молодой мужчина поцеловал старую женщину в губы – как принято у людей.

– Пора, – сказал он, открывая глаза, – Дурта ждёт.

– Столько лет… ты по-прежнему зовёшь его так, – сказала она, не находя иных слов. Тонкая жилка беспомощно натянулась в горле.

– Пора, – повторил он, отпуская её плечи.

Старая женщина молча смотрела на молодого мужчину. Он коротко поклонился, поправил перевязь клинка и повернулся к дверям. Он шагал не оглядываясь, не пытаясь хоть как-то оттянуть неизбежное расставание, и старая императрица была благодарна ему за эту прощальную жестокость.

Когда-нибудь всему приходит конец.

Далеко, почти на пределе слышимости раздавался гортанный гул армейских труб.

Последних труб последней армии последней империи людей.

Вот так, капитан: пришёл и тебе конец. Не верится, а?

Он осторожно поёрзал спиной: всё тело зудело от многодневной грязи и пота, невыносимо хотелось помыться. Просто постоять под душем, чередуя горячую и ледяную воду, пока кожа не перестанет чувствовать разницу… да, насчёт ледяной-то тут как раз полный порядок.

Он чуть привстал из-за поваленного дерева и бросил оценивающий взгляд на грязный ручей. Если б удалось перемахнуть, а там чуток по лесу и в карьеры… Нет, без шансов: от моста до излучины было-то всего ничего, метров двести. Русло наверняка присижено, для снайперов расстояние ерундовое. Не проскочить… а деваться всё равно некуда: со стороны посёлков доносился всё более отчётливый пёсий лай и голоса загонщиков.

Хорошо хоть, собачки им тут не слишком помогут – стылая осенняя земля до самых карьеров была безнадёжно загажена промышленными стоками. Погавкают собачки, да и охолонут. Придётся ребяткам самим поработать. Постепенно, впрочем, и доработают.

Были б патроны… загонщики-то тебе не чета. Этих лесных клоунов передавил бы, как котят слепых, вышел бы ближе к излучине, потом в трубу, да и к карьерам. До промзоны никому тебя не взять, а там-то и подавно.

Если, конечно, не поднимут воинские части в оцепление.

А части они не поднимут – побоятся. Это тебе не полицаи, не спецназ вэвэ, который ты третьи сутки водишь за нос по этому пятачку. Срочникам оружие выдавать – побоятся, факт. Не те нынче срочнички.

Он представил, как короткими скупыми очередями срезает преследователей – одного за другим, постоянно меняя позицию. Представил без особенного удовольствия, – на удовольствие сил уже не оставалось, – лишь по многолетней привычке визуализировать поединок, навязывать реальности боя своё представление о ней.

К сожалению, реальность иногда сопротивляется.

Он со вздохом отстегнул магазин автомата, большим пальцем огладил тускло блеснувшую верхнюю гильзу.

Увы, бэка не прибавилось – в позаимствованной у гаишников 'сучке' оставалось всего четыре патрона. 'Макаров' – на таких дистанциях несерьёзно, даже в 'зелёнке'.

Вдалеке стрекотал вертолёт, и звук, похоже, приближался.

Он поднял взгляд. 'Зелёнка' зеленью тоже не особенно-то радовала.

Попробовать, что ли, всё-таки через ручей?… Всё лучше, чем стреляться последней пулей, как в дурном дамском романе. А и сдаваться никак нельзя.

Он ещё раз почесал спину, оттолкнулся от земли и, аккуратно переступая замызганными кроссовками, осторожно двинулся по сырой осенней земле, забирая к северу, в ельник – ближе к излучине. Чем чёрт не шутит.

Капитан успел пройти метров пятьдесят, когда длинная очередь прошлась у него над головой, срезая ветки, засыпая вялыми иголками и древесной трухой. Он на рефлексах ушёл в сторону, перекатился по земле и вскинул автомат.

Первые выстрелы в лесу всегда ложатся выше, даже у бывалых людей. А эти-то… не чета тебе, а, капитан? Сейчас пару рожков – сплясали бы, а как же.

В просвете мелькнул камуфляж – городской. Это кто ж у нас тут умный-то такой… Придерживая дыхание, капитан вытянул спусковой крючок.

Звук выстрела слился с криком боли. С той стороны тут же прогрохотало несколько автоматных очередей – таких же неопасных для него, как первая. По ветвям защёлкали пули.

– Ты там, сука! – закричали с той стороны.

Судя по сопению и осторожному топоту, загонщики обходили место, где он только что был. Очевидно, та первая очередь была наугад – ответным выстрелом он выдал своё местоположение. Это не имело особого значения: несколько минут ничего не решили бы. Капитан неслышно усмехнулся, закрыл глаза и прислушался.

Самый удобный способ познакомиться с городом — это попытаться узнать, как здесь работают, как здесь любят и как здесь умирают.

Вопрос: как добиться того, чтобы не терять зря времени? Ответ: почувствовать время во всей его протяженности. Средства: проводить дни в приёмной у зубного врача на жестком стуле; сидеть на балконе в воскресенье после обеда; слушать доклады на непонятном для тебя языке; выбирать самые длинные и самые неудобные железнодорожные маршруты и, разумеется, ездить в поездах стоя; торчать в очереди у театральной кассы и не брать билета на спектакль и т.д. и т.п..

Гнойники необходимо вскрывать.

Газеты интересуются только улицей.

Общественное мнение — это же святая святых: никакой паники, главное — без паники.

Стихийное бедствие и на самом деле вещь довольно обычная, но верится в него с трудом, даже когда оно обрушится на вашу голову. В мире всегда была чума, всегда была война. И однако ж, и чума и война, как правило, заставали людей врасплох.

Стихийное бедствие не по мерке человеку, потому-то и считается, что бедствие — это нечто ирреальное, что оно-де дурной сон, который скоро пройдет.

Никто никогда не будет свободен, пока существуют бедствия.

Поскольку мёртвый человек приобретает в твоих глазах весомость, только если ты видел его мёртвым, то сто миллионов трупов, рассеянных по всей истории человечества, в сущности, дымка, застилающая воображение.

Главное — это ясно осознать то, что должно быть осознано, прогнать прочь бесплодные видения и принять надлежащие меры.

Человек не может представить себе чуму или представляет ее неверно.

Вот что дает уверенность — повседневный труд. Всё прочее держится на ниточке, все зависит от того самого незначительного движения. К этому не прилепишься. Главное — это хорошо делать своё дело.

Чума щадит людей тщедушных и обрушивается в первую очередь на людей могучей комплекции.

В науке, как и в жизни, гипотезы всегда опасны.

Не может человек вечно находиться в одиночестве.

Для большинства больных единственная перспектива — больница, а он, врач, знал, что такое больница в представлении бедноты.

Нетерпеливо подгонявшие настоящее, враждебно косящиеся на прошлое, лишённые будущего, мы были подобны тем, кого людское правосудие или людская злоба держат за решеткой.

Они закрывали глаза на внешний мир, извечный целитель всех бед.

Для любящего знать в подробностях, что делает любимое существо, есть источник величайшей радости.

В обычное время мы все, сознавая это или нет, понимаем, что существует любовь, для которой нет пределов, и тем не менее соглашаемся, и даже довольно спокойно, что наша-то любовь, в сущности, так себе, второго сорта.

Раздражение и злость не те чувства, которые можно противопоставить чуме.

Женятся, еще любят немножко друг друга, работают. Работают столько, что забывают о любви.

Так бывает нередко — человек мучается, мучается и сам того не знает.

Нет ни одного даже самого прискорбного события, в котором не было бы своих хороших сторон.

Очень уж утомительна жалость, когда жалость бесполезна.

Чтобы бороться с абстракцией, надо хоть отчасти быть ей сродни.

Чужой пример заразителен.

До четырех часов утра человек, в сущности, ничего не делает и спит себе спокойно, если даже ночь эта была ночью измены. Да, человек спит в этот час, и очень хорошо, что спит, ибо единственное желание измученного тревогой сердца — безраздельно владеть тем, кого любишь, или, когда настал час разлуки, погрузить это существо в сон без сновидений, дабы продлился он до дня встречи.

Запрещается во время чумы плевать на котов.

Даже тот, кто не болен, всё равно носит болезнь у себя в сердце.

Начало бедствий, равно как и их конец, всегда сопровождается небольшой дозой риторики. В первом случае ещё не утрачена привычка, а во втором она уже успела вернуться. Именно в разгар бедствий привыкаешь к правде, то есть к молчанию.

Взгляд, где читается такая доброта, всегда будет сильнее любой чумы.

Согласно религии, первая половина жизни человека — это подъём, а вторая – спуск, и, когда начинается этот самый спуск, дни человека принадлежат уже не ему, они могут быть отняты в любую минуту.

Никто, кроме пьяниц, здесь не смеётся, а они смеются слишком много и часто.

Поначалу, когда считалось, что разразившаяся эпидемия — просто обычная эпидемия, религия была ещё вполне уместна. Но когда люди поняли, что дело плохо, все разом вспомнили, что существуют радости жизни.

Человек всегда нуждается в помощи.

Я слишком много времени провёл в больницах, чтобы меня соблазняла мысль о коллективном возмездии.

Придавая непомерно огромное значение добрым поступкам, мы в конце концов возносим косвенную, но неумеренную хвалу самому злу. Ибо в таком случае легко предположить, что добрые поступки имеют цену лишь потому, что они явление редкое, а злоба и равнодушие куда более распространённые двигатели людских поступков. Вот этой-то точки зрения рассказчик ничуть не разделяет. Зло, существующее в мире, почти всегда результат невежества, и любая добрая воля может причинить столько же ущерба, что и злая, если только эта добрая воля недостаточно просвещена. Люди — они скорее хорошие, чем плохие, и, в сущности, не в этом дело. Но они в той или иной степени пребывают в неведении, и это-то зовется добродетелью или пороком, причём самым страшным пороком является неведение, считающее, что ему всё ведомо, и разрешающее себе посему убивать. Душа убийцы слепа, и не существует ни подлинной доброты, ни самой прекрасной любви без абсолютной ясности видения.

Никому же не придёт в голову хвалить учителя, который учит, что дважды два — четыре.

В истории всегда и неизбежно наступает такой час, когда того, кто смеет сказать, что дважды два — четыре, карают смертью.

Не может человек по-настоящему разделить чужое горе, которое не видит собственными глазами.

Разве можно рассчитывать на чиновников. Не затем они сидят в канцеляриях, чтобы понимать людей.

Попробуй угадай, чем насыщен неподвижный воздух — угрозами или пылью и зноем.

Чтобы постичь чуму, надо было наблюдать, раздумывать. Ведь она проявляла себя лишь, так сказать, негативными признаками.

В тридцать лет человек уже начинает стариться.

Чума — это значит начинать всё сначала.

Единственное, что для меня ценно, — это умереть или жить тем, что любишь.

Быть честным — значит делать своё дело.

Легко быть на стороне благого дела.

Очевидность обладает чудовищной силой и всегда в конце концов восторжествует.

Похороны такие же, только нам-то еще приходится заполнять карточки. Так что прогресс налицо.

Привычка к отчаянию куда хуже, чем само отчаяние.

Тот вечерний час, когда верующие католики придирчиво вопрошают свою совесть, этот вечерний час тяжел для узника или изгнанника, которым некого вопрошать, кроме пустоты.

Не могут люди обходиться без людей.

Единственный способ не отделяться от людей — это прежде всего иметь чистую совесть.

Единственный способ объединить людей — это наслать на них чуму.

Лгать слишком утомительно.

Стыдно быть счастливым одному.

Разве есть на свете хоть что-нибудь, ради чего можно отказаться от того, что любишь?

Даже на смертном одре я не приму этот мир Божий, где истязают детей.

Из всего и всегда можно извлечь поучение.

Нет на свете ничего более значимого, чем страдание дитяти и ужас, который влекут за собой эти страдания, и причины этого страдания, кои необходимо обнаружить.

Кто возьмётся утверждать, что века райского блаженства могут оплатить хотя бы миг человеческих страданий?

Когда невинное существо лишается глаз, христианин может только или потерять веру, или согласиться тоже остаться без глаз.

У священнослужителей не бывает друзей.

Теперь покойники не были, как прежде, просто чем-то забытым, к кому приходят раз в году ради очистки совести. Они стали непрошеными втирушами, которых хотелось поскорее забыть

Спекулянты, понятно, не остались в стороне и предлагали по баснословным ценам продукты первой необходимости, уже исчезнувшие с рынка. Бедные семьи попали в весьма тяжелое положение, тогда как богатые почти ни в чем не испытывали недостатка. Казалось бы, чума должна была укрепить узы равенства между нашими согражданами именно из-за той неумолимой беспристрастности, с какой она действовала по своему ведомству, а получилось наоборот — эпидемия в силу обычной игры эгоистических интересов еще больше обострила в сердцах людей чувство несправедливости.

Думая, как бы поскорее освободить своих близких из пленения, он уже не думает о том, кого надо освободить.

Никто не способен по-настоящему думать ни о ком, даже в часы самых горьких испытаний. Ибо думать по-настоящему о ком-то — значит думать о нём постоянно, минута за минутой, ничем от этих мыслей не отвлекаясь: ни хлопотами по хозяйству, ни пролетевшей мимо мухой, ни принятием пищи, ни зудом. Но всегда были и будут мухи и зуд. Вот почему жизнь очень трудная штука.

Сон человека куда более священная вещь, чем жизнь для зачумленных. Не следует портить сон честным людям. Это было бы дурным вкусом, а вкус как раз и заключается в том, чтобы ничего не пережевывать — это всем известно

Микроб — это нечто естественное. Всё прочее: здоровье, неподкупность, если хотите даже чистота, — все это уже продукт воли, и воли, которая не должна давать себе передышки. Человек честный, никому не передающий заразы, — это как раз тот, который ни на миг не смеет расслабиться.

На нашей планете существуют бедствия и жертвы и что надо по возможности стараться не встать на сторону бедствия.

Вся беда людей происходит оттого, что они не умеют пользоваться ясным языком.

Существуют бедствия и жертвы, и ничего больше.

Думаю, я просто лишен вкуса к героизму и святости. Единственное, что мне важно, — это быть человеком.

Человек обязан бороться на стороне жертв. Но если его любовь замкнётся только в эти рамки, к чему тогда и бороться.

Когда ждёшь слишком долго, то уж вообще не ждёшь.

Наш мир без любви — это мёртвый мир и неизбежно наступает час, когда, устав от тюрем, работы и мужества, жаждешь вызвать в памяти родное лицо, хочешь, чтобы сердце умилялось от нежности.

С той самой минуты, когда население позволяет себе лелеять хоть самую крошечную надежду, реальная власть чумы кончается.

Человек способен приблизиться лишь к подступам святости. Если так, то пришлось бы довольствоваться скромным и милосердным сатанизмом.

У каждого человека бывает в сутки — ночью ли, днем ли — такой час, когда он празднует труса, и что лично он боится только этого часа.

Нельзя до бесконечности сжимать свою волю в кулак, нельзя всё время жить в напряжении, и какое же это счастье одним махом ослабить наконец пучок собранных для борьбы сил.

Сейчас это уже окончательное, бесповоротное поражение, каким завершаются войны и которое превращает даже наступивший мир в неисцелимые муки. Доктор не знал, обрел ли под конец Тарру мир, но хотя бы в эту минуту был уверен, что ему самому мир заказан навсегда, точно так же как не существует перемирия для матери, потерявшей сына, или для мужчины, который хоронит друга.

Не так уж это много — любить другого, и, во всяком случае, любовь никогда не бывает настолько сильной, чтобы найти себе выражение.

И она тоже умрет, в свой черед — или умрет он, — и так никогда за всю жизнь они не найдут слов, чтобы выразить взаимную нежность.

Все, что человек способен выиграть в игре с чумой и с жизнью, — это знание и память.

Если это и значит выиграть партию, как должно быть тяжело жить только тем, что знаешь, и тем, что помнишь, и не иметь впереди надежды.

Не существует покоя без надежды.

Тепло жизни и образ смерти — вот что такое знание.

Пусть часы радости тянутся вдвое медленнее, чем часы ожидания.

Радость, в сущности, сродни ожогу, куда уж тут ею упиваться.

А сейчас ему, как и всем толпившимся на перроне, хотелось верить или делать вид, что они верят, будто чума может прийти и уйти, ничего не изменив в сердце человека.

То равенство, какого не сумели добиться нависшая над городам смерть, установило счастье освобождения, пусть только на несколько часов.

Вопреки всякой очевидности они хладнокровно отрицали тот факт, что мы познали безумный мир, где убийство одного человека было столь же обычным делом, как щелчок по мухе, познали это вполне рассчитанное дикарство, этот продуманный до мелочей бред, это заточение, чудовищно освобождавшее от всего, что не было сегодняшним днем, этот запах смерти, доводивший до одури тех, кого ещё не убила чума; они отрицали наконец, что мы были тем обезумевшим народом, часть которого, загнанная в жерло мусоросжигательной печи, вылетала в воздух жирным липким дымом, в то время как другая, закованная в цепи бессилия и страха, ждала своей очереди.

Чума была изгнанием, была разлукой в самом глубинном значении этого слова.

В каждом уголке города мужчины и женщины в различной степени жаждали некоего воссоединения, которое каждый толковал по-своему, но которое было для всех без изъятия одинаково недоступным. Большинство изо всех своих сил взывало к кому-то отсутствующему, тянулось к теплоте чьего-то тела, к нежности или к привычке. Кое-кто, подчас сам того не зная, страдал потому, что очутился вне круга человеческой дружбы, уже не мог сообщаться с людьми даже самыми обычными способами, какими выражает себя дружба, — письмами, поездами, кораблями. Другие, как, очевидно, Тарру — таких было меньшинство, — стремились к воссоединению с чем-то, чего и сами не могли определить, но именно это неопределимое и казалось им единственно желанным. И за неимением иного слова они, случалось, называли это миром, покоем.

Не так-то важно, имеет всё это смысл или не имеет, главное — надо знать, какой ответ дан человеческой надежде.

Существует на свете нечто, к чему нужно стремиться всегда и что иногда дается в руки, и это нечто — человеческая нежность.

Вполне справедливо, если хотя бы время от времени радость, как награда, приходит к тому, кто довольствуется своим уделом человека и своей бедной и страшной любовью.

Нет и не было у него такой боли, какой не перестрадали бы другие, и что в мире, где боль подчас так одинока, в этом было даже свое преимущество.

Возможно, ему тяжелее было думать о человеке преступном, чем о мертвом человеке.

А что такое, в сущности, чума? Тоже жизнь, и всё тут.

Люди всегда одни и те же. Но в этом-то их сила, в этом-то их невиновность.

Доктор Риэ решил написать эту историю, которая оканчивается здесь, написать для того, чтобы не уподобиться молчальникам, свидетельствовать в пользу зачумленных, чтобы хоть память оставить о несправедливости и насилии, совершенных над ними, да просто для того, чтобы сказать о том, чему учит тебя година бедствий: есть больше оснований восхищаться людьми, чем презирать их.

Любая радость находится под угрозой.

И в самом деле, вслушиваясь в радостные клики, идущие из центра города, Риэ вспомнил, что любая радость находится под угрозой. Ибо он знал то, чего не ведала эта ликующая толпа и о чем можно прочесть в книжках, — что микроб чумы никогда не умирает, никогда не исчезает, что он может десятилетиями спать где-нибудь в завитушках мебели или в стопке белья, что он терпеливо ждет своего часа в спальне, в подвале, в чемодане, в носовых платках и в бумагах и что, возможно, придет на горе и в поучение людям такой день, когда чума пробудит крыс и пошлет их околевать на улицы счастливого города.

Раз я знаю, что ты придешь, я могу тебя ждать сколько угодно.

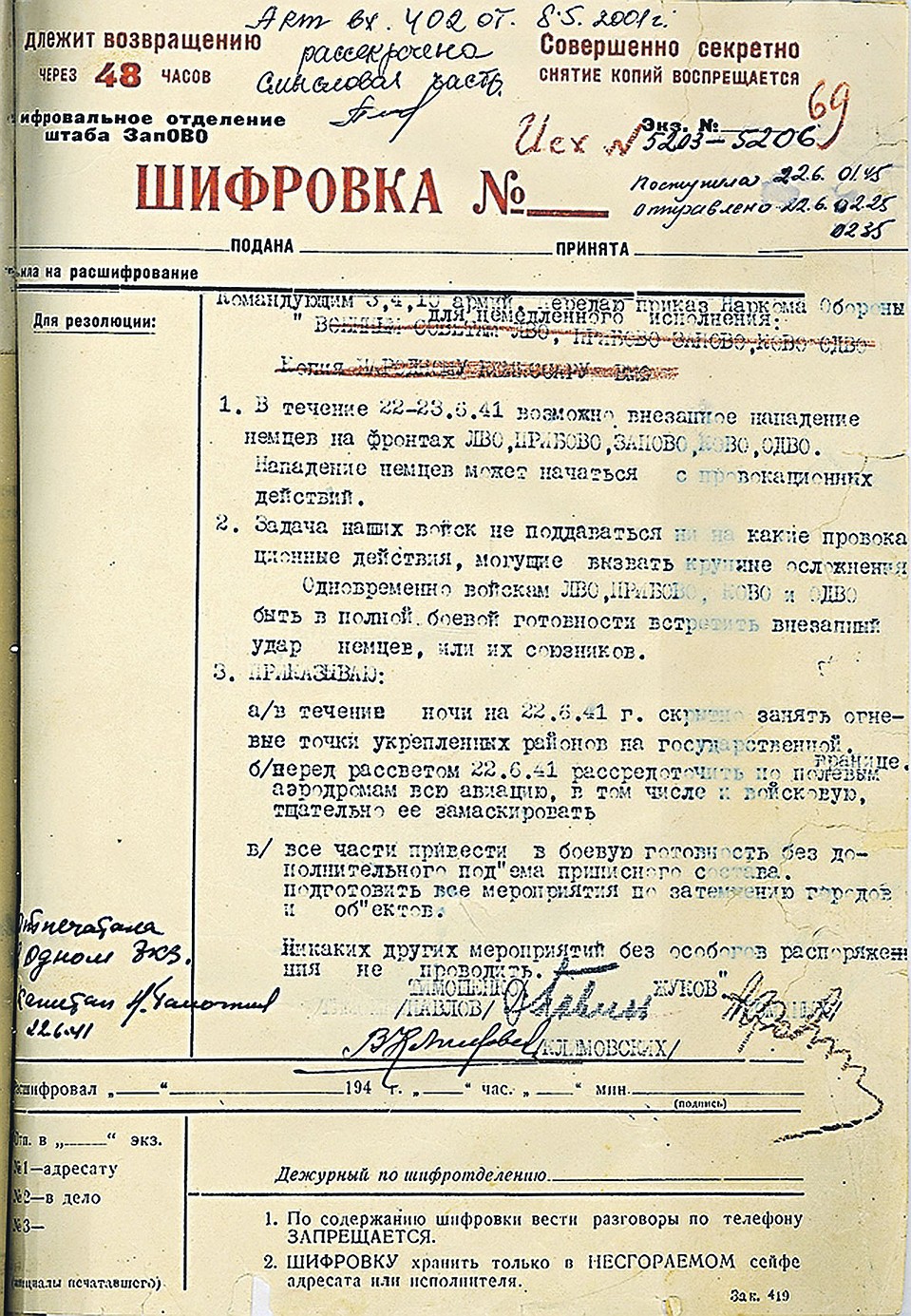

После Победы, в годы развенчания культа личности, маршал Жуков написал доклад, сваливающий все неудачи первых лет войны на Сталина . Но не зачитал его на Пленуме ЦК КПСС . Все ли в нем было правдой?

Другие валят неудачи на Сталина - это он не верил донесениям разведки, впал в растерянность после нападения и вообще отдавал бездарные приказы. По некоторым мифам, чуть ли не заперся на даче на несколько дней, не отдавая никаких приказов, переживал.

А как было на самом деле?

Попробуем провести расследование - по документам, часам и минутам, - что происходило в последние дни перед войной, когда точно Сталин узнал о дате атаки на СССР , как реагировал. И зачем маршал Жуков уже в 1956 году написал так и не озвученный им Доклад, разбивающий в пух и прах роль Сталина в войне.

Трудно сказать, был ли Доклад инициативой самого Жукова или просьбой Хрущева, вспомнившего, что маршал обижен на Сталина. Генералиссимус не раз понижал Жукова в должностях, например, за его мародерское поведение в Германии после Победы. На даче у Жукова нашли полы, устеленные слоями старинных ковров, стены, увешанные музейными картинами. В то время как сам Сталин украшал стены своего жилья вырезанными из журналов репродукциями…

Так что же было в Докладе Жукова? Вот выдержки:

«Товарищи! . Я должен сказать, что культ личности Сталина в освещении войны приводил к тому, что роль нашего народа, Вооруженных сил принижалась, а роль Сталина непомерно преувеличивалась. Было допущено грубое искажение фактов, замалчивание неудач, а достижение успехов приписывалось исключительно Сталину.

Неудачи первого периода войны Сталин объяснял тем, что фашистская Германия напала на Советский Союз внезапно. Это исторически неверно. Никакой внезапности не было. Внезапность была придумана Сталиным, чтобы оправдать свои просчеты.

Как видите, с первых минут войны в Верховном руководстве в лице Сталина проявилась полная растерянность, использовав которую, противник захватил инициативу.

ГИТЛЕР САМ НЕ ЗНАЛ, КОГДА НАПАДЕТ

А теперь попробуем ответить, знал ли Сталин, когда начнется война, и почему, как говорят некоторые, пропускал мимо ушей предупреждения разведки?!

Трудно поверить, чтобы такой осторожный человек, как Сталин, игнорировал разведку, если бы она предоставила ему точную дату нападения. Но никто из разведчиков не мог заранее назвать точную дату. И не только потому что Берлин запутывал в своих намерениях Москву и весь мир. Но еще и потому, что затяжные дожди в мае - июне 1941-го не давали возможность определить эту дату самому Гитлеру ! Гитлер понимал, что в распутицу рассчитывать на молниеносный танковый удар через непролазную грязь не приходится.

Есть документы, говорящие о настроениях в окружении Гитлера, - для продолжения войны с Англией Германия остро нуждается в нефти, металле и хлебе. Все это можно быстро получить только на Востоке, а для этого следует начать войну с СССР, пока хлеба там еще зеленые, и русским их невозможно будет сжечь при отступлении…

Процитируем дневник министра гитлеровской пропаганды Геббельса :

«24 мая 1941 г. Мы усердно распускаем по всему свету слухи о высадке в Англии…

14 июня 1941 г. Английские радиостанции заявляют, что сосредоточение наших войск против России - блеф, которым мы прикрываем приготовления к высадке в Англии. Такова и была цель задумки!

Эти слова Геббельса свидетельствуют: Сталин говорить-то говорил, что не верит в нападение Германии на СССР, но меры принимал!

И лишь за 6 дней (!) до войны Геббельс записал следующее:

«16 июня 1941 г. Вчера… фюрер вызвал меня и разъяснил: нападение на Россию начнется примерно в течение недели… Надо и далее распространять слухи: мир с Москвой! Сталин приезжает в Берлин!

Вот оно! День и час войны определили в Берлине лишь за 5 суток. Но сроки назначались и раньше, и они каждый раз сдвигались. Что снова и снова запутывало советскую разведку и усиливало недоверие к ней Сталина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЧАС

И все же есть документы, которые свидетельствуют, когда Сталин точно узнал, что война начнется 22 июня 1941 года.

Кто передал данные, на которые Сталин отреагировал сразу? Это был нарком иностранных дел Молотов, получивший информацию по дипканалам и тут же (в 18 часов 27 минут

Вот выписка из Журнала учета посетителей кабинета Сталина в Кремле:

21 июня 1941 г.

1. т. Молотов 18.27 - 23.00

2. т. Ворошилов 19.05 - 23.00

3. т. Берия 19.05 - 23.00

4. т. Вознесенский 19.05 - 20.15

5. т. Маленков 19.05 - 22.20

6. т. Кузнецов 19.05 - 20.15

7. т. Тимошенко 19.05 - 20.15

8. т. Сафонов 19.05 - 20.15

9. т. Тимошенко 20.50 - 22.20

10. т. Жуков 20.50 - 22.20

11. т. Буденный 20.50 - 22.20

12. т. Мехлис 21.55 - 22.20

13. т. Берия 22.40 - 23.00

Последние вышли в 23.00.

И еще один документ, полученный мною от писателя Ивана Стаднюка . Это откровение Молотова, который признал, что, строго говоря, Гитлер напал не без объявления войны, как считается до сих пор, а объявил ее за час до атаки… Точнее, собирался объявить за час, о чем по телефону сообщил немецкий посол в Москве граф фон Шуленбург, просивший Молотова срочно принять его, чтобы вручить меморандум о начале войны…

Видимо, Сталин еще надеялся, что все обойдется. А если не обойдется, то надо было показать миру, что Гитлер нарушил Договор о ненападении между СССР и Германией и сделал это ночью, внезапно.

За час до войны, ночью, действительно трудно принять серьезные ответные меры, на что Гитлер и делал ставку.

Уже после совершившегося нападения Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал Молотову заявление, что Германия решила выступить войной против СССР… Зачем скрывался этот факт? Разве, если его рассекретить, Гитлер станет выглядеть порядочнее?

ВОЖДЬ НЕ СПАЛ

«Под утро 22 июня нарком Тимошенко, Ватутин и я находились в кабинете наркома обороны. В 3 часа 7 минут мне позвонил командующий Черноморским флотом и сообщил о подходе неизвестных самолетов… В 3 часа 30 минут начальник штаба Западного округа доложил о налете немецкой авиации на города Белоруссии . Минуты через 3 начальник штаба Киевского округа доложил о налете на города Украины . В 3.40 позвонил командующий Прибалтийским округом и доложил о налетах на Каунас и другие города.

Нарком приказал мне звонить Сталину. Звоню. К телефону никто не подходит. Наконец слышу сонный голос дежурного генерала охраны.

- Прошу срочно соединить с товарищем Сталиным.

- Что? Сейчас? - изумился начальник охраны. - Товарищ Сталин спит.

- Будите немедля: немцы бомбят наши города!

Так началась война!

Кстати, а что советовали Сталину военачальники, которых он вызвал в Кремль? Читаем дневник Буденного: «…21 июня в 19 часов были вызваны Тимошенко, Жуков и я. Сталин сообщил нам, что немцы могут напасть завтра, 22 июня. Что мы должны и можем предпринять до рассвета?!

Во-первых, немедленно снять всю авиацию с приколов и привести ее в боевую готовность… Во-вторых, войска выдвинуть на границу… За этой линией обороны развернуть резервный фронт…

После этого Сталин попросил собрать Политбюро…

Казалось бы, что тут добавить? Но по-прежнему слышится хор: не только разведчики, но и Жуков предупреждал Сталина о начале войны, а он ничего не предпринимал.

Как видим по документам, Сталин многое предпринимал. Отдавал указания, директивы. Достаточно ли было этого? Можно ли было действовать по-другому? Наверное. Но история не знает сослагательного наклонения.

Еще 21 июня, вечером, Сталин дал поручение начальнику Генштаба Жукову и наркому обороны Тимошенко отправить эту директиву с целью привести войска приграничных округов в боевую готовность в связи с возможным внезапным нападением немцев утром 22 июня. Почему ее передачу в штабы округов закончили только в ночь на 22 июня? Почему только нарком ВМФ Кузнецов , получив шифровку, незамедлительно привел флоты в боевую готовность? Версий много.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Гитлер при помощи церкви хотел завоевать СССР

Читайте также: