Клюев если демоны чумы

Поныне любим и читаем в нашей стране Сергей Есенин, поэт вольно или невольно ставший некоей квинтэссенцией русского человека, сумевшего парадоксальным образом соединить в себе две крайних оппозиции, — пасторального юноши Леля поющего дифирамбы одухотворяемой им Святой Руси, и "заливающего глаза вином", богохульствующего хулигана. Между тем, личность его старшего друга, учителя, соратника, а в некотором роде и соперника, Николая Алексеевича Клюева по прежнему остается малоизвестной. Отчасти сыграл роль запрет на печать его стихов в Советском Союзе, просуществовавший с конца 20-х, по конец 70-х годов, когда избранные стихотворения вышли небольшой книжицей в серии "Малая библиотека поэта" ( а по сути полноценные издания появились только в 90-е гг), отчасти уход той крестьянской, самобытной, избяной Руси. певцом которой был Клюев, вообщем-то даже своеобразный, полный метафор, архаизмов, диалектизмов, церковнославянизмов язык произведений последнего сложен для восприятия не имеющему определенной подготовки читателю.

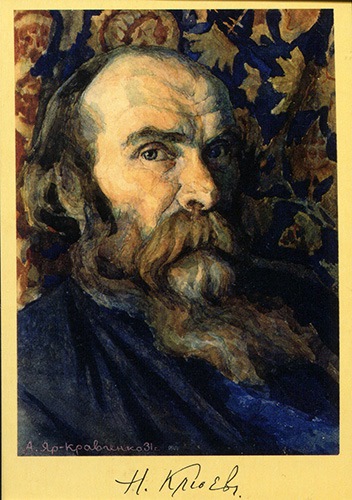

Я не буду писать здесь развернутой биографической статьи, ибо цель данного эссе несколько иная, а информации по данному вопросу, в интернете более чем достаточно. Недавно в серии ЖЗЛ появилась неплохая биография Н.А. написанная Сергеем Куняевым, автор по некоторым пунктам высказал достаточно спорные тезисы, но в целом мне книга понравилась. Также из интересного, в 2005г. была издана книга "Наследие Комет", где собрана переписка Клюева с художником А.Яр-Кравченко, и некоторыми другими друзьями. в качестве же сборника стихов пока что практически безальтернативно "Сердце Единорога" увидевшее свет в 99-м году. Подробную библиографию писателя и список книг о нем, при желании можно найти на тематических сайтах.

Приступим:

Клюев родился в крестьянской семье в Вытегорском уезде бывшей Олонецкой губ. ( северо-запад Вологодской обл.), в 1884г. Мать происходила из старообрядческой семьи ( по всей видимости беспоповцев-филипповцев), и как любил рассказывать сам поэт, вела свой род от известного мученика за старую веру, — протопопа Аввакума. Впрочем, учитывая склонность Клюева к мифологизации своей жизни, последнее могло быть и плодом его фантазии. В любом случае, в семье были старопечатные и рукописные книги самого разного рода, от Цветников, Житий Святых, книг Священного Писания, старинных певческих книг с крюковой нотацией, до ( по словам Н.А.) отреченных Церковью средневековых магических трактатов, и переведенной на русский в XVIIIв. "Авроры" немецкого оккультиста Якоба Бёме. В юности ему довелось побыть послушником в Анзерском скиту Соловецкого монастыря, в последствии некоторое время жил в "Кораблях" сектантов — хлыстов и скопцов, едва не приняв т.н. "Великую печать" у последних. Спастись удалось только бегством, за ночь до совершения процедуры.).

Во время первой революции Клюев у себя на родине активно поддерживал эсеров, и даже провел некоторое время в тюрьме за распространение антигосударственных прокламаций. В это же время он начинает переписку с А.Блоком, послав ему на суд свои первые стихотворения. Маститый петербургский поэт, находившийся на тот момент в зените славы. был поражен свежестью и оригинальностью стихов и взглядов "неграмотного" крестьянина, и между ними завязалась дружба, которая несмотря на некоторое охлаждение в нач. 10-х годов, продолжилась вплоть до смерти А.А. В 11-м году вышел первый сборник стихов Клюева, "Сосен Перезвон" который по разному, но в целом положительно, был встречен столичной богемой. Клюев дружил с С.Городецким, С.Клычковым, А.Ширяевцем, близко общался с Ахматовой и Н.Гумилевым, полемезировал с Маяковским, которого видел воплощением враждебных его поэзии сил В 14-м году, тогда еще не известный никому Есенин начинает переписку с Клюевым, а в следующем году, во время приезда его в Петроград состоялось их знакомство. Поэты начинают вместе выступать. Старший товарищ знакомит друга с представителями тогдашнего литературного света и помогает в печати первых сборников. Их близкие отношения продолжаются вплоть до 17-го года, когда Есенин попадает под влияние имажинистов и их пути расходятся. Революцию Клюев встретил в целом положительно, но уже очень скоро пересмотрел свои взгляды. Как несложно предположить, наибольшее его неприятие вызвало отношение новой власти к деревне, русской традиции, культуре, вере, природе, приверженность к которым Н.А. сохранял до смерти. С началом коллективизации, Клюев начинает открытое противодействие Сов.власти, уже не печатаемый никем, в конце 20-х, нач. 30-х гг. читает на литературных вечерах пронзительные, самоубийственые стихи про беломорканал, большевиков, Сталина. Все это закономерно кончается в 33-м году ссылкой в Нарым, а в 37-м расстрелом Клюева, бывшего на тот момент полупарализованным больным стариком, по сфабрикованному делу о монархическом заговоре, в Томске.

К чести поэта, несмотря на явно имевшие место меры воздействия, он никого не оговорил, оставшись до конца верным своим идеалам. Истинная судьба Н.А. выяснилась только в конце 80-х годов в связи с раскрытием архивов. До этого ходила легенда, что он умер по пути из ссылки (которая как раз в 37 году должна была кончиться) в Москву.

Ну и так, к слову Клюев был хорошим специалистом в палеографии и иконописи, свободно читал по французски и немецки, в 30-годы ходил по Москве в старинных русских полукафтанье и рубашке, с серебрянным наперсным крестом. Любил эпатировать принимавших его за беженца из глухой деревни прохожих, неожиданными ( от подобного типа) поступками и высказываниями. В общем, был большим оригиналом.) Внешне, большой бородой и лысиной весьма напоминал своего любимого поэта Верлена, впрочем, и отношения его с Есениным, тоже напоминали оные между Верленом и Артюром Рембо.

Вот небольшая подборка (на мой вкус) его стихотворений:

Из "Избяных Песен":

1.

Четыре вдовицы к усопшей пришли…

(Крича бороздили лазурь журавли,

Сентябрь-скопидом в котловин сундуки

С сынком-листодером ссыпал медяки).

Четыре вдовы в поминальных платках,

Та с гребнем, та с пеплом, с рядниной в руках,

Пришли, положили поклон до земли,

Опосле с ковригою печь обошли,

Чтоб печка-лебедка, бела и тепла,

Как допреж, сытовые хлебы пекла.

Посыпали пеплом на куричий хвост,

Чтоб немочь ушла, как мертвец, на погост.

Хрущатой рядниной покрыли скамью, –

На одр положили родитель мою.

Как ель под пилою, вздохнула изба,

В углу зашепталася теней гурьба,

В хлевушке замукал сохатый телок,

И вздулся, как парус, на грядке платок, –

Дохнуло молчанье… Одни журавли,

Как витязь победу, трубили вдали:

2.

Лежанка ждет кота, пузан-горшок хозяйку, –

Объявятся они, как в солнечную старь,

Мурлыке будет блин, а печку-многознайку

Насытят щаный пар и гречневая гарь.

В окне забрежжит луч – волхвующая сказка,

И вербой расцветет ласкающий уют;

Запечных бесенят хихиканье и пляска,

Как в заморозки ключ, испуганно замрут.

Увы, напрасен сон. Кудахчет тщетно рябка,

Что крошек нет в зобу, что сумрак так уныл –

Хозяйка в небесах, с мурлыки сшита шапка,

Чтоб дедовских седин буран не леденил.

Лишь в предрассветный час лесной, снотворной влагой

На избяную тварь нисходит угомон,

Как будто нет Судьбы, и про блины с котягой,

Блюдя печной дозор, шушукает заслон.

Из цикла "Разруха":

1. Песня Гамаюна.

К нам вести горькие пришли,

Что зыбь Арала в мертвой тине,

Что редки аисты на Украине,

Моздокские не звонки ковыли,

И в светлой Саровской пустыне

Скрипят подземные рули!

К нам тучи вести занесли,

Что Волга синяя мелеет,

И жгут по Керженцу злодеи

Зеленохвойные кремли,

Что нивы суздальские, тлея,

Родят лишайник да комли!

Нас окликают журавли

Прилетной тягою впоследки,

И сгибли зябликов наседки

От колтуна и жадной тли,

Лишь сыроежкам многолетки

Хрипят косматые шмели!

К нам вести черные пришли,

Что больше нет родной земли,

Как нет черемух в октябре,

Когда потемки на дворе

Считают сердце колуном,

Чтобы согреть продрогший дом,

Но не послушны колуну,

Поленья воют на луну.

И больно сердцу замирать,

А в доме друг, седая мать!

Ах, страшно песню распинать!

Нам вести душу обожгли,

Что больше нет родной земли,

Что зыбь Арала в мертвой тине,

Замолк Грицько на Украине,

И Север — лебедь ледяной —

Истек бездомною волной,

Оповещая корабли,

Что больше нет родной земли!

( конец 20-х, нач.30-х гг)

Есть две страны; одна — Больница,

Другая — Кладбище, меж них

Печальных сосен вереница,

Угрюмых пихт и верб седых!

Блуждая пасмурной опушкой,

Я обронил свою клюку

И заунывною кукушкой

Стучусь в окно к гробовщику:

"Ку-ку! Откройте двери, люди!"

"Будь проклят, полуночный пес!

Кому ты в глиняном сосуде

Несешь зарю апрельских роз?!

Весна погибла, в космы сосен

Вплетает вьюга седину…"

Но, слыша скрежет ткацких кросен,

Тянусь к зловещему окну.

И вижу: тетушка Могила

Ткет желтый саван, и челнок,

Мелькая птицей чернокрылой,

Рождает ткань, как мерность строк.

В вершинах пляска ветродуев,

Под хрип волчицыной трубы.

Читаю нити: "Н. А. Клюев, —

Певец олонецкой избы!"

Я умер! Господи, ужели?!

Но где же койка, добрый врач?

И слышу: «В розовом апреле

Оборван твой предсмертный плач!

Вот почему в кувшине розы,

И сам ты – мальчик в синем льне!

25 марта 1937, последнее сохранившееся стихотворение.

Главы из биографического повествования

Клюев не мог не ждать этого дня, не мог не предчувствовать его наступление.

Когда комиссар оперода Шиваров предъявил ему ордер, Николай прочитал, отошёл в сторону, тяжело уселся на низенький стул, предоставив свою дальнейшую судьбу Божьей воле.

И сразу после того, как доставили поэта в узилище (не в первый раз приходилось знаться с тюрьмой, со следователями жестокими — да только видно было, что не обойдётся ныне всё так сравнительно легко, как прежде), составлены были анкеты арестованного и заполнен первый протокол допроса.

Место службы и должность занятий (так в анкете!): писатель.

Социальное происхождение: крестьянин (перо совсем выпадало из рук, cлово написано так, что Шиваров был вынужден сверху написать его более разборчиво).

Политическое прошлое: нет (ответ чрезвычайно нетривиальный).

Партийная принадлежность: здесь уже сам Шиваров поставил прочерк, среагировав на отрицательное движение Клюева. Не упомянул Николай ни о своём вступлении в ВКП(б), ни о последующем исключении.

Образование: грамотный (Шиваров, видимо, следуя утверждению самого Клюева, приписал в скобках: самоучка).

Состояние здоровья: болен сердцем.

На фотографии из следственного дела — заросшее щетиной лицо измученного старика. Глаза, полные еле сдерживаемого страдания. И отчётливо заметные на лице следы побоев. Видно, следователь особо себя не ограничивал.

А потом был сам допрос. И касался он не политики, а сугубо интимных вещей.

«Вопрос: К какому периоду относится начало ваших связей на почве мужеложества?

Ответ: Первая моя связь на почве мужеложества относится к 1901 г .

Вопрос: Можете ли вы назвать все свои связи на почве мужеложества с этого времени?

Ответ: Это будет мне затруднительно. Легче будет мне назвать мои связи на этой почве за последние годы.

Вопрос: С кем вы поддерживали устойчивые связи на почве мужеложества за последние годы?

Поразительный протокол. Настолько поразительный, что практически каждая строчка его кричит: всё неправда!

То, что происходило на самом деле, во многом проясняют воспоминания Анастасии Александровны Пулиной (урождённой Ердаковой), жены Льва Ивановича Пулина, которую тот нашёл в 1936 году в Калинине, находясь там в ссылке. Рассказывала она со слов своего мужа.

Клюева ждала иная судьба. Он, будучи в тяжелейшем физическом состоянии, не потерял остроты ума и прекрасно понял игру следователя. Главное было — отвести прямую опасность от своих друзей. А там — будь что будет.

И Клюев даёт подробные показания. Не показания это даже, а открытая политическая речь, которую следователь, дрожа от возбуждения, еле успевает записывать, сплошь и рядом переиначивая клюевские выражения и разбавляя протокол своими собственными формулировками.

«Вопрос: Каковы ваши взгляды на советскую действительность и ваше отношение к политике Коммунистической партии и Советской власти?

Ответ: Мои взгляды на советскую действительность, моё отношение к политике коммунистической партии, советской власти определяются моими реакционными религиозно-философскими воззрениями. Происходя из старинного старообрядческого рода, идущего по линии матери от протопопа Аввакума, я воспитывался на древней русской культуре Корсуна, Киева и Новгорода и впитал в себя любовь к древней допетровской Руси, певцом которой я являюсь. Осуществляемое при диктатуре пролетариата строительство социализма в СССР окончательно разрушило мою мечту о древней Руси, отсюда моё враждебное отношение к политике коммунистической партии и советской власти, направленной к социалистическому переустройству страны. Практические мероприятия, осуществляющие эту политику, я рассматриваю как насилие государства над народом, истекающим кровью и огненной болью.

Вопрос: Какое выражение находят ваши взгляды в вашей литературной деятельности?

Почто дружиною поморы

Не ратят тушинских воров,

Иль Богородицын Покров

Им домоседная онуча?

И горлиц на костёр горючий

Не кличет Финист-Аввакум?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Я князь и вотчиной родной,

Как раб, не кланяюсь Сапеге!

Моё кормленье от Онеги

До ледяного Вайгача…

Вы умерли, святые грады,

Без фимиама и лампады

До нестареющих пролетий.

Плачь, русская земля, на свете

Злосчастней нет твоих сынов,

И адамантовый засов

У врат лечебницы небесной

Для них задвинут в срок безвестный.

Клюев читал и, прерывая чтение, продолжал говорить, не сдерживая себя:

«Я считаю, что политика индустриализации разрушает основы и красоту русской народной жизни. Причём это разрушение сопровождается страданиями и гибелью миллионов русских людей. Это я выразил в своей “Песне Гамаюна”…

Более отчётливо и конкретно я выразил эту мысль в стихотворении о Беломорско-Балтийском канале…

Окончательно рушит основы и красоту той русской народной жизни, певцом которой я был, проводимая партией коллективизация. Я воспринимаю коллективизацию с мистическим ужасом, как наваждение…

А у Шиварова была своя сверхзадача.

«Ответ: Поэму “Погорельщина” я читал главным образом литераторам, артистам, художникам. Обычно это бывало и на квартире моих знакомых, в кругу приглашённых ими гостей. Так, я читал “Погорельщину” у Софьи Андреевны Толстой, у писателя Сергея Клычкова, у писателя Всеволода Иванова, у писательницы Елены Тагер, группе писателей, отдыхавших в Сочи у художника Нестерова и в некоторых других местах, которые сейчас вспомнить не могу.

На этом следствие было закончено. 20 февраля (всё следствие не заняло и трёх недель!) Шиваров составил обвинительное заключение, которое завизировал своей подписью начальник секретно-политического отдела ОГПУ Г. Молчанов.

А судебная коллегия 5 марта постановила:

Клюев ещё находился в пути, когда Западно-Сибирское управление НКВД получило следующий документ:

«НАЧ. УСО ПП ОГПУ ЗАПСИБКРАЯ

Знали, с кем имеют дело.

…На четвёртый месяц после начала тюремного этапа Клюев прибыл в Томск и был заключён в местную тюрьму. Отправил в Ленинград весточку со своим обратным адресом, получил ободряющую телеграмму от матери Яра и ответил ей благодарным письмом:

О квартире он беспокоился не зря. Через месяц с небольшим была составлена служебная записка № 291477 за подписью помощника начальника УСО ДГУ ГБ Зубкина и начальника камеры хранения той же организации Аксёнова, адресованная в 3 отделение ОПЕРО ДГУ ГБ.

Подобные бумаги составляются тогда, когда их авторы уверены: бывший жилец в свою комнату уже не вернётся.

Квартира была опечатана печатью ОГПУ, которую сняли лишь 2 августа, когда жильё передали в жилотдел, а имущество и ключи — по описи в домоуправление.

Клюев ничего этого не знал. Наконец, состоялась отправка в Колпашево, до которого и сейчас из Томска на автомобиле ехать нужно целый день. А тогда — несколько дней на подводе с короткими ночёвками, под конвоем.

31 мая Клюев сошёл на другой берег Оби.

Соседом Клюева был ещё один любопытный ссыльный — бывший эсер, киноактёр Юлий Фердинандович Маротти — первый в России исполнитель роли Овода… Но общего языка с соседями Клюев не нашёл. Вместо того чтобы сидеть дома, предпочитал долгие прогулки — пока хватало сил. Спускался на пристань: с левой стороны виднелась Колпашевская церковь. Оттуда же, с пристани, доходил до Коммунального переулка, где размещалась баня… Письма отправлял с почты, что была на пересечении улиц Ленина и Белинского. А к самому любимому месту — в лесную тишину — уходил по Красному переулку через поле, через деревянные покосившиеся ворота. Там, за полем, за пашней и пастбищем, начинался лес, где уживались друг с другом кедр, сосна и берёза, где выбивали длинные очереди дятлы, и любопытные белки соскакивали со стволов и подбегали чуть ли не под ноги. Теперь на этом месте разбит парк.

Из письма Надежде Христофоровой-Садомовой 10 июня 1934 года:

«После двадцати пяти лет моей поэзии в первых рядах русской литературы я за безумные непродуманные строки из моих черновиков, за прочтение моей поэмы под названием “Погорельщина”, основная мысль которой та, что природа выше цивилизации, сослан Московским ОГПУ в Нарым на пять лет.

Глубоко раскаиваясь, сквозь кровавые слёзы осознания нелепости своих умозрений, невыносимо страдая своей отверженностью от общей жизни страны, её юной культуры и искусства, я от чистого сердца заявляю ВЦИКомитету следующее:

“Признаю и преклоняюсь перед Советовластием как единственной формой государственного устроения, оправданной историей и прогрессом человечества!”

“Признаю и преклоняюсь перед партией, всеми её директивами и бессмертными трудами!”

“Чту и воспеваю Великого Вождя мирового пролетариата товарища Сталина!”

Обязуюсь и клянусь все силы своего существа и таланта отдать делу социализма.

Если же помилование ко мне применимо быть не может, то усердно прошу о смягчении моего крайне бедственного положения…

Если я недостоин помилования, то усердно прошу уменьшить мне срок ссылки, дать минус шесть или минус двенадцать без прикрепления к одному месту.

Из письма С. А. Толстой-Есениной 17 июня 1934 года.

Из письма Алексею Толстому:

Это обращение продлило ему жизнь, помогло, в конце концов, вырваться из Колпашева, грозившего неминуемой близкой гибелью.

Бытовые тяготы и нищенская жизнь не угашали его духа. В первой половине июня он пишет письмо Яру, где сообщает о новой, только что написанной поэме.

Городок Горбатов на Оке… Это воспоминание о давнем путешествии, о том, как в этом садовом раю Клюев впервые был арестован местной полицией в 1899 году. Документы, посвящённые этому событию в его жизни, хранились одно время в Государственном архиве Российской Федерации, но потом исчезли.

Не случайно в гибельной Нарымской ссылке вспомнился этот городок. Вспомнилось самое начало хождения по тюремным мукам.

«…Быть может, скоро кончится путь мой земной, а пока жив я — потрудись устроить мою поэму “Кремль”, ибо такие вещи достойны всяческого внимания и могут быть созданы только в раю или на эшафоте, раз за жизнь поэта.

Внимательное чтение поэмы, опубликованной лишь через почти что 70 лет после создания, убеждает в том, что опасения Николая не были напрасными.

«Сломленный нарымской ссылкой и томской тюрьмой Клюев пал духом и попробовал вписаться в стан приспособившихся. В 1935 году он написал большую поэму “Кремль”, посвящённую прославлению Сталина, Молотова, Ворошилова и прочих вождей; поэма заканчивалась воплем: “Прости иль умереть вели!” Не знаю, дошла ли поэма “Кремль” до властителей Кремля, но это приспособленчество не помогло Клюеву: он оставался в ссылке до конца срока, до августа 1937 года.

Кремль озарённый, вновь и снова

К тебе летит беркутом слово

Когтить седое вороньё!

И сердце вещее моё

Отныне связано с тобою

Певучей цепью заревою, —

Оно индийской тяжкой ковки,

Но тульской жилистой сноровки,

С валдайскою залётной трелью.

В желтухе Царь-град, в огневице

Калуга,

Покинули Кремль Гермоген и Филипп,

Чтоб тигровым солнцем лопарского

юга

Сердца врачевать и молебственный

хрип.

Русь Калиты и Тамерлана

Перу орлиному не в сусло, —

Иною киноварью взгусло

Поэта сердце, там огонь

Лесным пожаром гонит сонь,

Сварливый хворост и валежник.

И, улыбаясь, как подснежник,

Из пепла серебрится Слово, —

Его история сурово

Метлой забвенья не сметёт,

А бережно в венок вплетёт

Звенящим выкупом за годы,

Когда слепые сумасброды

Меня вели из ямы в яму,

Пока кладбищенскую раму

Я не разбил в крови и вопи,

И раскалённых перлов копи

У стен кремлёвских не нашёл…

Поэт, поэт, сосновый Клюев,

Шаман, гадатель, жрец избы,

Не убежать и на Колгуев

От электрической судьбы,

И европейских ветродуев

Не перемогут лосьи лбы!

Как древен вой печной трубы

С гнусавым вороном-метелью.

Я разлюбил избу под елью,

Медвежьи храпы и горбы,

Чтоб в буйный праздник бороньбы

Индустриальной юной нивы

Грузить напевы, как расшивы,

Плодами жатвы и борьбы!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мои поэмы — алконосты,

Узорны, с девичьим лицом,

Они в затишье костромском

Питались цветом гоноболи.

И русские — чего же боле?

Но аромат чужих магнолий

Умеют пить резным ковшом

Не хуже искромётной браги.

Вот почему сестре-бумаге

Я поверяю тайну сердца,

Чтоб не сочли за иноверца

Меня товарищи по стали

И по железу кумовья…

И императорское дело,

Презрев венец, свершил простой

Неколебимою рукой,

С сестрой провидящей морщиной,

Что лоб пересекла долиной,

Как холмы Грузии родной.

Императорское дело… Пятнадцать лет назад поэт пророчествовал о наступлении послереволюционного Апокалипсиса.

…Мы очнёмся в Красном Содоме,

Где из струн и песен шатры.

Где русалкою Саломия

За любовь исходит в плясне…

Обезглавленная Россия

Предстаёт, как поэма, мне.

Но Клюев и склоняет её по-своему:

Хорошенькое, однако, покаяние!

Чтоб ей вперёд неодолимой быть,

готовилась крестьянская Россия

на голову льняную возложить

большой венок тяжёлой индустрии.

…И всё же — в чём кается перед советским Кремлём Клюев?

…Я виновен

До чёрной печени и крови,

Что крик орла и бурю крыл

В себе лежанкой подменил,

Избою с лестовкой хлыстовской

И над империей петровской,

С балтийским ветром в парусах

Поставил ворогу на страх

Русь Боголюбского Андрея! —

Но самоварная Расея,

Потея за фамильным чаем,

Обозвала меня бугаем,

Николушкой и простецом,

И я поверил в ситный гром,

В раскаты чайников пузатых, —

За ними чудились закаты

Коринфа, царства Монтесумы

И протопопа Аввакума

Крестообразное горелье —

Поэту пряное похмелье

Живописать огнём и красью.

Пятидесятый год отметил

Зарубкою косяк калитки.

В тайник, где золотые слитки

И наговорных перлов короб

С горою песенных узоров,

Художника орлиный норов

Когтить лазурь и биться с тучей

Я схоронил в норе барсучьей…

И мозг, как сторож колотушкой,

Теленькал в костяной избушке:

«Молчи! Волшебные опалы

Не для волчат в косынках алых! —

Они мертвы для Тициана,

И роза Грека Феофана

Благоухает не для них! —

Им подавай утильный стих,

И погремушка пионера

Кротам — гармония и вера!

В луга с пониклою ромашкой

Рязанской ливенкой с размашкой

Ты не зови меня, Есенин!

Твой призрак морочно-весенний

Над омутом вербой сизеет

С верёвкой лунною на шее,

Что убегает рябью в глуби…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Когда свирепый капитал

Уйдёт во тьму к чертям на бал!

Судя по всему, Пётр, далёкий в последние годы от своего брата, узнав из письма Николая о происшедшем, обратился в президиум писательского съезда.

После этого Клюев был снова забыт всеми выступающими вплоть до заключительной речи Максима Горького.

Николай эти замечательные речи, во всяком случае, выборочно, читал. Пресса до него доходила, да и писавшие ему делились своими впечатлениями от услышанного, мешая факты с недостоверными слухами.

Слухи находили своё отражение и в официальных документах. 26 августа 1934 года был составлен запрос в Нарымский Окротдел НКВД с. Колпашево и в Томский оперсектор НКВД совершенно поразительного содержания:

«По имеющимся сведениям на территории Нарымского края отбывают ссылку а/сс (административно-ссыльные) Клюев Николай Алексеевич и Клычков, имя и отчество для нас неизвестно, прошедшие через Томский распределительный пункт.

Просьба сообщить действительное нахождение на территории Вашего края указанных а/сс, и если таковые являются особоучётниками, вышлите нам учётный материал, если же относятся к группе массовой ссылки, вышлите карточки ф. № 1 с полными установочными данными.

Ответ в Новосибирск был отправлен ровно через неделю:

«УПРАВЛЕНИЕ НКВД по ЗСК (УСО)

г. Новосибирск, на № 015/А

При этом препровождается учётный материал на адм/сс Клюева Николая Алексеевича. Ключков (так! — С. К.) на учёте у нас не значится.

вр. и. д. НАЧ. ОКРОТДЕЛА НКВД ЖУК

…Из письма Н. Ф. Христофоровой-Садомовой от 5 октября 1934 года:

Это сказались хлопоты Екатерины Павловны Пешковой.

8 октября Клюев покинул Колпашево и отправился под конвоем в Томск, куда прибыл через три дня. Это был последний круг его хождения по мукам.

Стихи Николая Клюева

Гимн Великой Красной Армии

Мы — красные солдаты.

Священные штыки,

За трудовые хаты

Сомкнулися в полки.

От Ладоги до Волги

Взывает львиный гром.

Товарищи, недолго

Нам мериться с врагом!

Мир хижинам, война дворцам,

Цветы побед и честь борцам!

Низвергнуты короны,

Стоглавый капитал.

Рабочей обороны

Бурлит железный вал.

Он сокрушает скалы,

Пристанище акул.

Мы молоды и алы

За изгородью дул!

Мир хижинам, война дворцам,

Цветы побед и честь борцам!

Да здравствует Коммуны

Багряная звезда:

Не оборвутся струны

Певучего труда!

Да здравствуют Советы,

Социализма строй!

Орлиные рассветы

Трепещут над землей.

Мир хижинам, война дворцам,

Цветы побед и честь борцам!

С нуждой проклятой споря,

Зовет поденщик нас;

Вращают жернов горя

С Архангельском Кавказ.

Пшеница же — суставы

Да рабьи черепа.

Приводит в лагерь славы

Возмездия тропа.

Мир хижинам, война дворцам,

Цветы побед и честь борцам!

За праведные раны,

За ливень кровяной

Расплатятся тираны

Презренной головой.

Купеческие туши

И падаль по церквам,

В седых морях, на суше

Погибель злая вам!

Мир хижинам, война дворцам,

Цветы побед и честь борцам!

Мы — красные солдаты,

Всемирных бурь гонцы,

Приносим радость в хаты

И трепет во дворцы.

В пылающих заводах

Нас славят горн и пар.

Товарищи, в походах

Будь каждый смел и яр!

Мир хижинам, война дворцам,

Цветы побед и честь борцам!

Мир хижинам, война дворцам,

Цветы побед и честь борцам!

На золотом пороге

Немеркнущих времен

Отпрянет ли в тревоге

Бессмертный легион?

За поединок краткий

Мы вечность обретем.

Знамен палящих складки

До солнца доплеснем!

Мир хижинам, война дворцам,

Цветы побед и честь борцам!

Есть в Ленине керженский дух.

Есть в Ленине керженский дух,

Игуменский окрик в декретах,

Как будто истоки разрух

Он ищет в "Поморских ответах".

Мужицкая ныне земля,

И церковь - не наймит казенный,

Народный испод шевеля,

Несется глагол краснозвонный.

Нам красная молвь по уму:

В ней пламя, цветенье сафьяна,-

То Черной Неволи басму

Попрала стопа Иоанна.

Борис, златоордный мурза,

Трезвонит Иваном Великим,

А Лениным - вихрь и гроза

Причислены к ангельским ликам.

Есть в Смольном потемки трущоб

И привкус хвои с костяникой,

Там нищий колодовый гроб

С останками Руси великой.

"Куда схоронить мертвеца",-

Толкует удалых ватага.

Поземкой пылит с Коневца,

И плещется взморье-баклага.

Спросить бы у тучки, у звезд,

У зорь, что румянят ракиты.

Зловещ и пустынен погост,

Где царские бармы зарыты.

Их ворон-судьба стережет

В глухих преисподних могилах.

О чем же тоскует народ

В напевах татарско-унылых?

Из Красной газеты

Пусть черен дым кровавых мятежей

И рыщет Оторопь во мраке,—

Уж отточены миллионы ножей

На вас, гробовые вурдалаки!

Вы изгрызли душу народа,

Загадили светлый божий сад,

Не будет ни ладьи, ни парохода

Для отплытья вашего в гнойный ад.

Керенками вымощенный проселок —

Ваш лукавый искариотский путь;

Христос отдохнет от терновых иголок,

И легко вздохнет народная грудь.

Сгинут кровосмесители, проститутки,

Церковные кружки и барский шик,

Будут ангелы срывать незабудки

С луговин, где был лагерь пик.

Бедуинам и желтым корейцам

Не будет запретным наш храм.

Слава мученикам и красноармейцам,

И сермяжным советским властям!

Русские юноши, девушки, отзовитесь:

Вспомните Разина и Перовскую Софию!

В львиную красную веру креститесь,

В гибели славьте невесту-Россию!

Жильцы гробов, проснитесь! Близок Страшный суд

И Ангел-истребитель стоит у порога!

Ваши черные белогвардейцы умрут

За оплевание Красного бога,

За то, что гвоздиные раны России

Они посыпают толченым стеклом.

Шипят по соборам кутейные змии,

Молясь шепотком за романовский дом,

За то, чтобы снова чумазый Распутин

Плясал на иконах и в чашу плевал.

С кофейником стол, как перина, уютен

Для граждан, продавших свободу за кал.

О племя мокриц и болотных улиток!

О падаль червивая в божьем саду!

Грозой полыхает стоярусный свиток,

Пророча вам язвы и злую беду.

Хлыщи в котелках и мамаши в батистах,

С битюжьей осанкой купеческий род,

Не вам моя лира — в напевах тернистых

Пусть славится гибель и друг-пулемет!

Хвала пулемету, несытому кровью

Битюжьей породы, батистовых туш.

Трубят серафимы над буйною новью,

Где зреет посев струннопламенных душ.

И души цветут по родным косогорам

Малиновой кашкой, пурпурным глазком.

Боец узнается по солнечным взорам,

По алому слову с прибойным стихом.

Из подвалов из темных углов.

Из подвалов, из темных углов,

От машин и печей огнеглазых

Мы восстали могучей громов,

Чтоб увидеть всё небо в алмазах,

Уловить серафимов хвалы,

Причаститься из Спасовой чаши!

Наши юноши — в тучах орлы,

Звезд задумчивей девушки наши.

Город-дьявол копытами бил,

Устрашая нас каменным зевом.

У страдальческих теплых могил

Обручились мы с пламенным гневом.

Гнев повел нас на тюрьмы, дворцы,

Где на правду оковы ковались.

Не забыть, как с детями отцы

И с невестою милый прощались.

Мостовые расскажут о нас,

Камни знают кровавые были.

В золотой, победительный час

Мы сраженных орлов схоронили.

Поле Марсово — красный курган,

Храм победы и крови невинной.

На державу лазоревых стран

Мы помазаны кровью орлиной.

Конец 1917 или начало 1918

Распахнитесь, орлиные крылья,

Бей, набат, и гремите, грома,—

Оборвалися цепи насилья,

И разрушена жизни тюрьма!

Широки черноморские степи,

Буйна Волга, Урал златоруд,—

Сгинь, кровавая плаха и цепи,

Каземат и неправедный суд!

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой

Идем мы на битву с врагами,—

Довольно им властвовать нами!

На бой, на бой!

Пролетела над Русью жар-птица,

Ярый гнев зажигая в груди.

Богородица наша Землица,—

Вольный хлеб мужику уроди!

Сбылись думы и давние слухи,—

Пробудился народ-Святогор;

Будет мед на домашней краюхе,

И на скатерти ярок узор.

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой

Идем мы на битву с врагами,—

Довольно им властвовать нами!

На бой, на бой!

Хлеб да соль, Костромич и Волынец,

Олончанин, Москвич, Сибиряк!

Наша Волюшка — божий гостинец —

Человечеству светлый маяк!

От Байкала до теплого Крыма

Расплеснется ржаной океан.

Ослепительней риз серафима

Заревой Святогоров кафтан.

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой

Идем мы на битву с врагами,—

Довольно им властвовать нами!

На бой, на бой!

Ставьте ж свечи мужицкому Спасу!

Знанье — брат и Наука — сестра,

Лик пшеничный, с брадой солнцевласой —

Воплощенье любви и добра!

Оку Спасову сумрак несносен,

Ненавистен телец золотой;

Китеж-град, ладан Саровских сосен —

Вот наш рай вожделенный, родной.

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой

Идем мы на битву с врагами,—

Довольно им властвовать нами!

На бой, на бой!

Верьте ж, братья, за черным ненастьем

Блещет солнце — господне окно;

Чашу с кровью — всемирным причастьем

Нам испить до конца суждено.

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой

Идем мы на битву с врагами,—

Довольно им властвовать нами!

На бой, на бой!

Грохочет Балтийское море,

И, пенясь в расщелинах скал,

Как лев, разъярившийся в ссоре,

Рычит набегающий вал.

Со стоном другой, подоспевший,

О каменный бьется уступ,

И лижет в камнях посиневший,

Холодный, безжизненный труп.

Недвижно лицо молодое,

Недвижен гранитный утес.

Замучен за дело святое

Безжалостно юный матрос.

Не в грозном бою с супостатом,

Не в чуждой, далекой земле —

Убит он своим же собратом,

Казнен на родном корабле.

Погиб он в борьбе за свободу,

За правду святую и честь.

Снесите же, волны, народу,

Отчизне последнюю весть.

Снесите родной деревушке

Посмертный, рыдающий стон

И матери, бедной старушке,

От павшего сына — поклон!

Рыдает холодное море,

Молчит неприветная даль,

Темна, как народное горе,

Как русская злая печаль.

Плывет полумесяц багровый

И кровью в пучине дрожит.

О, где же тот мститель суровый,

Который за кровь отомстит?

Огонь и розы на знаменах.

Огонь и розы на знаменах,

На ружьях маковый багрец,

В красноармейских эшелонах

Не счесть пылающих сердец!

Шиповник алый на шинелях,

В единоборстве рождена,

Цветет в кумачневых метелях

Багрянородная весна.

За вороньем погоню правя,

Парят коммуны ястреба.

О нумидийской знойной славе

Гремит пурговая труба.

Египет в снежном городишке,

В броневиках — слоновый бой.

Не уживется в душной книжке

Молотобойных песен рой.

Ура! Да здравствует коммуна!

(Строка — орлиный перелет.)

Припал к пурпуровым лагунам

Родной возжаждавший народ.

Не потому ль багрец и розы

Заполовели на штыках,

И с нумидийским тигром козы

Резвятся в яростных стихах!

Солнце Осьмнадцатого года.

Солнце Осьмнадцатого года,

Не забудь наши песни, дерзновенные кудри!

Славяно-персидская природа

Взрастила злаки и розы в тундре.

Солнце Пламенеющего лета,

Не забудь наши раны и угли-кровинки,

Как старого мира скрипучая карета

Увязла по дышло в могильном суглинке!

Солнце Ослепительного века,

Не забудь Праздника великой коммуны.

В чертоге и в хижине дровосека

Поют огнеперые Гамаюны.

О шапке Мономаха, о царьградских бармах

Их песня? О, Солнце,— скажи.

В багряном заводе и в красных казармах

Роятся созвучья-стрижи.

Словить бы звенящих в построчные сети,

Бураны из крыльев запрячь в корабли.

Мы — кормчие мира, мы — боги и дети,

В пурпурный Октябрь повернули рули.

Плывем в огнецвет, где багрец и рябина,

Чтоб ран глубину с океанами слить;

Суровая пряха — бессмертных судьбина

Вручает лишь Солнцу горящую нить.

Comments

Читайте также: