Схема лечения актиномикоза по д и ленину

Рисунок 1. Актиномикоз челюстно-лицевой области. Стадия свищевания. Рисунок 2. Актиномикоз молочной железы. Актиномикоз, согласно различным источникам и классификациям, называют также глубоким микозом, псевдомик

|

| Рисунок 1. Актиномикоз челюстно-лицевой области. Стадия свищевания. |

|

| Рисунок 2. Актиномикоз молочной железы. |

Актиномикоз, согласно различным источникам и классификациям, называют также глубоким микозом, псевдомикозом, актинобактериозом, лучисто-грибковой болезнью и др. Это заболевание отличается разнообразием клинических проявлений, что связано со стадийностью развития специфического процесса (инфильтрат, абсцедирование, фистулообразование, рубцевание) и с его многочисленными локализациями (голова, шея, ЛОР-органы, грудная клетка, легкие, молочная железа, подмышечные и паховые зоны, брюшная стенка, печень, кишечник, гениталии, слепая кишка, ягодицы, конечности и др., рисунки 1, 2, 3, 4).

Судя по некоторым публикациям и врачебным заключениям, можно отметить, что существуют определенные разночтения в понимании этиопатогенеза актиномикоза и роли актиномицет в развитии хронических гнойных заболеваний. А знание этиологии заболевания, как известно, особенно важно при выборе этиотропного лечения.

|

| Рисунок 3. Торакальный актиномикоз. Поражение мягких тканей подмышечной области, грудной стенки и легких. |

|

| Рисунок 4. Актиномикоз паховой и надлобковой областей с вовлечением клетчатки малого таза. |

В 30—40-х гг. XIX в. актиномицеты (лучистые грибы) считали микроорганизмами, занимающими промежуточное место между грибами и бактериями. Способность актиномицет образовывать воздушный мицелий, отсутствие у них органов плодоношения, дифференцирования, клеточной вегетации сближают их с истинными грибами. Однако по химическому составу оболочек, протоплазмы, строению ДНК, актиномицеты соответствуют бактериям. Окончательно доказано, что возбудители актиномикоза — актиномицеты — являются бактериальными клетками.

В большинстве случаев (70—80%) актиномикоз развивается под сочетанным воздействием актиномицет и других бактерий, которые выделяют ферменты (в том числе гиалуронидазу), расплавляющие соединительную ткань и способствующие распространению актиномикотического процесса.

Входными воротами для актиномицет и других бактерий в организм (экзогенный путь) являются повреждения кожи, слизистых оболочек, микротравмы, трещины, лунки удаленных зубов, врожденные свищевые ходы (бранхиогенные, слюнные, пупочные, эмбриональные протоки в копчиковой области) и т. д.

Немаловажная роль в патогенезе актиномикоза принадлежит эндогенным: гематогенному, лимфогенному и контактному, путям проникновения микроорганизмов.

Развитию актиномикоза различных локализаций, как правило, предшествуют различного рода травмы, ушибы, травматическое удаление зубов, особенно 8-го дистопированного зуба, перелом челюсти, хронический парадонтоз, периапикальная гранулема, осколочные ранения, длительная езда на мотоцикле, велосипеде, разрыв промежности при родах, внутриматочные спирали, геморрой, трещины заднего прохода, крестцово-копчиковые кисты, наличие хронического воспаления: аппендицит, аднексит, парапроктит, гнойный гидраденит, сикоз, угревая болезнь, тонзиллит, остеомиелит и др.

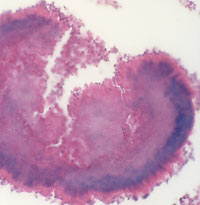

|

| Рисунок 5. Актиномикотическая друза (гистологический препарат). |

|

| Рисунок 6. Оперативное иссечение очага актиномикоза в крестцово-копчиковой области. Частичное ушивание раны. |

|

| Рисунок 7. Фистулография: при введении контрастного вещества в свищ на передней брюшной стенке видны разветвленные свищевые ходы. |

В месте внедрения актиномицет на I этапе болезни постепенно, без видимых клинических симптомов и субъективных жалоб формируется специфическая гранулема — актиномикома, состоящая из лейкоцитов, гигантских клеток, инфильтративной ткани, микроабсцессов, грануляций, пролиферативных элементов, соединительно-тканных перемычек и окружающей капсулы.

Актиномикоз представляет собой хроническое гнойное неконтагиозное заболевание, поражает людей трудоспособного возраста и без адекватного лечения может длиться годами; заболевание имеет склонность к прогрессированию. Формирование хронического воспаления и специфических гранулем с последующим абсцедированием и образованием свищевых ходов при висцеральных локализациях утяжеляет состояние больного и ведет к нарушению функций пораженных органов, развитию анемии, интоксикации и появлению амилоидоза.

Актиномикоз и другие бактериальные инфекции черепно-лицевой и висцеральной локализации требуют комплексного лечения — назначения противовоспалительных, иммуномодулирующих, общеукрепляющих средств, применения хирургических и физиотерапевтических методов. Лечение тяжелых форм висцерального актиномикоза затруднено из-за позднего поступления больных в специализированные отделения, длительной интоксикации и развития необратимых изменений в органах и тканях. Подбор антибиотиков осложняется антибиотикорезистентностью, необходимостью учитывать сопутствующую актиномикозу микрофлору, ассоциации микроорганизмов. Возникают трудности и при проведении радикальных хирургических операций, в связи с чем потребуется особенно тщательная подготовка к ним пациентов, использование адекватных методик обезболивания и тактики хирургического вмешательства.

Более 40 лет мы применяем в клинической практике отечественный иммуномодулятор — актинолизат, за изобретение которого в 1950 г. наши ученые получили Государственную премию. Этот препарат — свежеприготовленный, стабилизированный фильтрат культуральной жидкости самолизирующихся актиномицетов и является естественным для организма веществом; отсутствие токсичности проверено на 1124 больных. Актинолизат высоко эффективен и толерантен, чем и обусловлены его преимущества перед другими иммунными препаратами. Мощное иммуномодулирующее действие, стимуляция фагоцитоза, влияние на снижение интенсивности воспаления проверены in vitro, подтверждены в экспериментах на животных и в клинической практике при лечении более чем 4 тыс. пациентов с гнойными заболеваниями кожи, подкожной клетчатки и внутренних органов.

Препарат показан взрослым и детям как при самых тяжелых хронических гнойных инфекциях, например актиномикозе, так и при более легких гнойных поражениях кожи, подкожной клетчатки и слизистых оболочек, а также при микробной экземе, трофических язвах, пролежнях, гидрадените, гнойно-осложненных ранах, уретрите и вульвовагините, парапроктите и др.

Актинолизат назначают по 3 мл в/м два раза в неделю: на курс приходится 10—20—25 инъекций; последующие курсы проводят с интервалом в один месяц, по показаниям.

Антибактериальная терапия требует соблюдения целого ряда общих правил, включающих целенаправленное воздействие на возбудитель заболевания (актиномицеты и другие бактерии). Частота высева аэробной микрофлоры из очага актиномикоза составляет, по нашим данным, 85,7%. В составе микробов преобладают стафилококки (59,8%) и кишечная палочка (16,9%); при параректальной локализации имеют место ассоциации нескольких микроорганизмов. Мы выявили более высокую резистентность микрофлоры к антибиотикам при актиномикозе, чем при острых гнойно-септических заболеваниях, что объясняется длительным предшествующим применением различных химиопрепаратов у этих больных. Устойчивость к антибиотикам, в свою очередь, способствует активации вторичной микрофлоры, в том числе — неспорообразующих анаэробных микроорганизмов. За счет применения актинолизата можно существенно повысить эффективность лечения распространенных гнойных заболеваний и при этом сократить дозы антибиотиков. Это особенно важно в связи с участившимися случаями резистентности к химиопрепаратам и появлением тяжелых побочных реакций на них. При выявлении грибково-бактериальных ассоциаций назначают антифунгальные препараты: дифлюкан, орунгал, ламизил, низорал и др. Наряду с актинолизатом, антибактериальными и антигрибковыми антибиотиками, показаны витаминотерапия, симптоматические средства, физиотерапевтическое лечение ультразвуком и др.

В комплексе лечебных мер при актиномикозе значительное место занимают оперативные вмешательства. Хирургическое лечение больных актиномикозом лица и шеи в стадии абсцедирования заключается во вскрытии и дренировании очагов. В литературе встречаются описание редких хирургических вмешательств, например темпоропариентальной краниотомии и лобэктомии с удалением абсцесса у больного актиномикозом мозга. При актиномикозе легких и колонизации легочных каверн актиномицетами проводятся лобэктомия, иногда — с резекцией ребер, вскрытие и дренирование гнойных полостей, каверн и очагов распада. В случае актиномикоза подмышечных и паховых областей, развившегося на фоне хронического гнойного гидраденита, очаги поражения иссекают, по возможности единым блоком, в пределах видимо здоровых тканей. В зависимости от объекта операции, глубины и площади операционного поля хирургические вмешательства заканчивают ушиванием раны наглухо, аутодермопластикой по Тиршу, либо практикуется открытое ведение послеоперационной раны с наложением повязок с антисептическими мазями, которые очищают рану и усиливают регенерацию; применяют также пленкообразующие аэрозоли (рисунок 6).

Развитие актиномикоза на фоне воспаления эпителиально-копчиковой кисты или урахуса, как правило, сопровождается распространением процесса на ягодицы, параректальную область, а иногда — и на тазовую клетчатку. При невозможности радикального удаления очага инфекции ограничиваются частичным иссечением или кюретированием свищевых ходов; такие больные нуждаются в нескольких поэтапных операциях.

Лечение экстрасфинктерного параректального актиномикоза осуществляется лигатурным методом — толстую шелковую лигатуру после иссечения очага проводят через стенку прямой кишки выше сфинктера и параректальный разрез. Лигатуру тонически затягивают и при последующих перевязках постепенно подтягивают для прорезания сфинктера.

Трудности лечения актиномикоза поясничной, ягодичных и бедренных областей с поражением забрюшинной клетчатки обусловлены особенностями анатомического расположения очагов, глубиной длинных извилистых свищевых ходов, склонностью больных к развитию интоксикации, стойкой анемии и амилоидоза. После тщательной предоперационной подготовки прибегают к иссечению очагов актиномикоза, полному или частичному кюретированию свищевых ходов, вскрытию и дренированию глубоких очагов абсцедирования.

При развитии актиномикотического процесса в молочной железе производят секторальное иссечение очагов актиномикоза с предварительным прокрашиванием свищевых ходов.

Больных актиномикозом передней брюшной стенки оперируют после ревизии свищей и выявления их возможной связи с сальником и прилежащей кишкой (рисунок 7).

В послеоперационном периоде противовоспалительную и иммуномодулирующую терапию актинолизатом продолжают, по показаниям проводят гемотрансфузии и физиопроцедуры, ежедневно делают перевязки. В случаях заживления послеоперационной раны первичным натяжением швы снимают на седьмой-восьмой день. На раны, которые ведут открытым способом, в первые дни накладывают повязки с йодоформной эмульсией, раствором диоксидина 1%, йодопироновой мазью 1% для активации грануляций. С целью санации раны применяют антисептики широкого спектра действия. Для очищения ран от гнойно-некротического отделяемого используют водорастворимые мази: левосин, левомеколь, диоксиколь, а также ируксол, пантенол, винизоль, пленко- и пенообразующие аэрозоли. Для ускорения регенеративного процесса и эпителизации накладывают повязки с метилурациловой мазью, солкосерилом, винилином, облепиховым маслом и т. д.

Чтобы своевременно диагностировать и эффективно лечить актиномикоз, отличающийся многообразием локализаций и клинических проявлений, необходимо знать этиологию и закономерности его патогенетического развития, предрасполагающие факторы, микроскопические и культуральные характеристики возбудителей, схемы лечения актинолизатом и химиопрепаратами, методики хирургической тактики.

С. А. Бурова, доктор медицинских наук.

Национальная академия микологии. Центр глубоких микозов, ГКБ №81

Актиномикоз — хроническая, медленно прогрессирующая инфекционная болезнь человека и животных; вызывается лучистыми грибами — актиномицетами; характерно гранулематозное поражение тканей и органов, развитие плотных, нередко тяжистых инфильтратов, образование абсцессов, свищей и рубцов.

Основным путем инфицирования считается эндогенный — за счет активации актиномицетов — обычных обитателей кожи и слизистых оболочек. Возбудитель может внедряться через слизистую оболочку ротовой полости (включая миндалины), ЖКТ (в частности, кишечник, например, илеоцекальную область), легкие, кожу; реже — другими путями (уретра, глаза, cervix). Проникновение его вглубь окружающих тканей вызывает развитие первичного очага поражения типа инфекционной гранулемы. Возможна гематогенная диссеминация актиномицетов из уже имеющихся в организме очагов микоза. У здоровых людей, как отмечено, актиномицеты могут встречаться в сапрофитном состоянии — во рту, кариозных зубах, зубных гранулемах, криптах миндалин (в т.ч. при местных воспалительных процессах — одонтогенных, ринотонзиллярных и других различных заболеваниях), а также дыхательных путях, кишечнике.

Поражение слизистой оболочки полости рта.

Трансформации его из сапрофитного состояния в патогенное способствуют:

- глистная инвазия.

- воздействие сопутствующей микрофлоры, особенно в иммунодепрессивном организме.

- заболевания нервной системы, сосудов.

- сенсибилизация, многократные попадания гриба и даже алиментарные погрешности (жирная пища).

- особое значение в возникновении заболевания отводится травме (повреждение слизистой оболочки во рту, глистами в кишечнике).

И в настоящее время не исключается экзогенный путь проникновения инфекции. Широкое распространение актиномицетов в воздухе, почве, на растениях может быть одним из факторов экзогенного заражения (например, при попадании на открытую раневую поверхность, уколах растениями, на которых находятся грибы). Полагали, что заражение людей (и животных) может произойти путем внедрения актиномицетов в поврежденную слизистую оболочку, например, при жевании зараженных актиномицетами злаков. Имеются весьма демонстративные доказательства якобы передачи актиномикоза от больного человека или животного — здоровым лицам (но эти случаи представляют редкие исключения). При значительном распространении актиномицетов в природе, актиномикоз встречается относительно редко, не отличаясь заметной контагиозностью.

Симптомы актиномикоза:

Наиболее часто и характерно актиномикоз протекает в челюстно-лицевой области (включая гайморовые пазухи) и шеи (шейнолицевой актиномикоз встречается до 80% случаев). При актимоми- козе головы и шеи — в местах внедрения лучистого гриба появляются болезненные плотные инфильтраты (неподвижные или малоподвижные, спаянные с окружающими тканями); узлы — плотные, синюшно- красного цвета — с последующим размягчением, вскрытием и образованием длительно не заживающих свищей (с гнойно-кровянистыми выделениями). На месте нагноившихся инфильтратов формируются язвы и рубцы. Известна также абсцедирующая форма актиномикоза (протекает по типу флегмон, абсцессов).

При торакальном актиномикозе (около 13-15% случаев) процесс захватывает органы грудной полости и грудной стенки — с выходом свищей на кожу грудной клетки, разрушением межреберных мышц, ребер, позвонков (периостит или остеомиелит деструктивного типа с секвестрами). При актиномикозе легких нарастает слабость, потеря аппетита, падение веса; больных беспокоит мучительный кашель со скудной мокротой, кровохарканье. Реже заболевание начинается остро, по типу банальной пневмонии, принимая в дальнейшем хроническое течение. Иногда образуются легочные абсцессы. Характерным является вовлечение в процесс плевры — в виде экссудативного плеврита или эмпиемы. Известны формы актиномикоза в виде бронхоэктатической болезни.

При абдоминальном актиномикозе (около 3% случаев) поражаются органы брюшной полости и ткани брюшной стенки. Процесс обычно распространяется по забрюшинной клетчатке. Первые проявления нередко отмечаются в ЖКТ (чаще в илеоцекальной области). Реже поражаются другие отделы кишечника, желудок. Характерно формирование свищей. Дифференциальную диагностику следует проводить с новообразованиями, абсцессами различной этиологии, эхинококкозом и др.

Выделяют также актиномикоз органов таза и мочеполовой областей, параректальной (парапроктит), крестцово-копчиковой (с поражением костей), ягодичной. Описаны случаи генерализации инфекции — с развитием актиномикотических абсцессов мозга, менингоэнцефалитов; в редких случаях — поражений роговицы и др.

Еще на тему грибковых заболеваний:

Клинический диагноз актиномикоза следует подтверждать:

4)В диагностике актиномикоза большое значение придается гистопатологическим исследованиям; при этом удается обнаружить друзы лучистого гриба в пораженной ткани. Дифференцируют актиномикоз — с туберкулезными язвами (скрофулодерма, волчанка), сифилитическими гуммами, хронической глубокой пиодермией, опухолями, глубокими микозами, остеомиелитами иной этиологии и другими нагноительными процессами. При этом следует учитывать наиболее характерные клинические признаки актиномикоза (очень большая плотность узлов и инфильтратов, наклонность их к вскрытию и образованию свищей), а главное — обнаружение друз лучистого гриба (выявление друз считалось обязательным критерием диагностики актиномикоза).

Лечение актиномикоза включает: специфическую иммунотерапию, антибиотики, сульфаниламиды, общеукрепляющие и стимулирующие средства, витамины, хирургические и физические методы. Комплексное лечение актиномикоза можно проводить последовательно:

1-й этап — сочетанное применение актинолизата и антибиотиков. Основным специфическим иммунопрепаратом при актиномикозе является актинолизат; вводится по 2 схемам:

- в/м по 3 мл 2 р/нед, на курс 20-25 инъекций; через 1-1,5 мес лечение повторяют;

- в/к, начиная с 0,5 мл до 2 мл 2 р/нед, курсами по 3 мес с интервалом 1-1,5 мес.

После клинического выздоровления проводят 2-3 курса противорецидивной терапии. Отмечено, что внутрикожный метод введения актинолизата является более эффективным и экономичным, чем внутримышечный. Актинолизат относят к наиболее эффективным средствам лечения актиномикоза (различных клинических форм и локализаций). Использование антибиотиков занимает одно из ведущих мест в лечении актиномикоза; назначают тетрациклины (юнидокс-солютаб, доксибене, вибромицин, окситетрациклин и др.); пенициллины (длительно и в высоких дозах: пенициллин G по 10-20 млн ЕД/сут внутривенно, в течение 4-6 нед; далее переходят на феноксиметилпенициллин внутрь по 2-4 г/сут, 6-12 мес); можно применять ампициллин внутривенно по 50мг/кг/сут (4-6 нед) — с последующей заменой его пероральными формами — амоксициллином по 0,5 г/сут внутрь, 6 мес. Возможно использование и других антибиотиков (эритромицин, стрептомицин, клиндамицин, ристоцетин и др.). Рекомендуются цефалоспорины 3-го поколения (цефтриаксон). Иногда лечение сочетают с изониазидом, курсовая доза 70-120 г.

2-й этап включает назначение сульфаниламидов (курс, доза 60-100 мг), в т.ч. используются комбинированные средства (бактрим, гросептол, берлоцид и др.). Сульфадимезин назначается по 4-6 г/сут (курс 1-5 нед). В этот период применяют физические методы лечения (фонофорез, электрофорез йодистого калия, УВЧ), аутогемотерапию.

3-й этап — использование йодистых препаратов — йодид калия внутрь в виде 25% раствора (в молоке или мясном бульоне); ингаляторно — при актиномикозе легких. На всех этапах проводится общеукрепляющая и стимулирующая терапия (витамины С, гр.В, биостимуляторы; по показаниям — иммунокорректоры, гамма-глобулин, индукторы интерферона). Пища должна быть богата белками, витаминами. В тяжелых случаях проводится дезинтоксикационная терапия; применяют гемотрансфузии по 200 мл 1 р/нед. По показаниям проводят хирургичекое вмешательство (вскрытие и дренирование абсцессов, иссечение фиброзно-измененных тканей).

у больных ?:

- возможно только при кожной форме актиномикоза;

- возможно только при кожной и подкожной форме акти- номикоза;

34. Схема введения актиномицетной поливалентной вакцины больным актиномикозом:

- по 3 мл внутримышечно 2 раза в неделю;

- 1-я внутрикожная инъекция - 0,5 мл, 2-я - 0,7 мл, 3-я - 0,9 мл, с 4-й инъекции дозу увеличивают на 0,1 мл и к 14 инъекции - 2 мл, удерживается таковой до последней инъекции;

-1 -я внутрикожная инъекция - 0,3 мл, 2-я - по 0,5 мл в каждое предплечье, 3-я - по 0,5 в три точки предплечья, 4-я - по 0,5 мл в четыре точки предплечья; доза в 2 мл остается без изменений до завершения курса лечения;

+ 1-я внутрикожная инъекция - 0,1 мл, при каждой после- дующей инъекции увеличивают дозу по 0,1 мл и доводят до 1 мл и оставляют таковой до завершения курса лечения.

35. Схема проведения метода лечения актиномикоза по Сутеевой Т.Г.:

- по 3 мл внутримышечно 2 раза в неделю;

-1- я внутрикожная инъекция - 0,5 мл, 2-я - 0,7 мл, 3-я - 0,9 мл, с 4-й инъекции дозу увеличивают на 0,1 мл и к 14 инъекции - 2 мл, удерживается таковой до последней инъекции;

+ 1-я внутрикожная инъекция - 0,3 мл, 2-я - по 0,5 мл в каждое предплечье, 3-я - по 0,5 в три точки предплечья, 4-я - по 0,5 мл в четыре точки предплечья; доза в 2 мл остается без изменений до завершения курса лечения;

- 1-я внутрикожная инъекция - 0,1 мл, при каждой по- следующей инъекции увеличивают дозу по 0,1 мл и до- водят до 1 мл и оставляют таковой до завершения курса лечения.

36. Схема лечения актиномикоза по Сутееву Г.О.:

+по 3 мл внутримышечно 2 раза в неделю;

-1 -я внутрикожная инъекция - 0,5 мл, 2-я - 0,7 мл, 3-я - 0,9 мл, с 4-й инъекции дозу увеличивают на 0,1 мл и к 14 инъекции - 2 мл, удерживается таковой до последней инъекции;

- 1-я внутрикожная инъекция - 0,3 мл, 2-я - по 0,5 мл в каждое предплечье, 3-я - по 0,5 в три точки предплечья, 4-я - по 0,5 мл в четыре точки предплечья; доза в 2 мл остается без изменений до завершения курса лечения;

- 1-я внутрикожная инъекция - 0,1 мл, при каждой по- следующей инъекции увеличивают дозу по 0,1 мл и до- водят до 1 мл и оставляют таковой до завершения курса лечения.

37. Схема лечения актиномикоза по Аснину Д.И.:

- по 3 мл внутримышечно 2 раза в неделю;

+ 1-я внутрикожная инъекция - 0,5 мл, 2-я - 0,7 мл, 3-я - 0,9 мл, с 4-й инъекции дозу увеличивают на 0,1 мл и к 14 инъекции - 2 мл, удерживается таковой до последней инъекции;

-1 -я внутрикожная инъекция - 0,3 мл, 2-я - по 0,5 мл в каждое предплечье, 3-я - по 0,5 в три точки предплечья, 4-я - по 0,5 мл в четыре точки предплечья; доза в 2 мл остается без изменений до завершения курса лечения;

Контрольные тесты обучения

- 1-я внутрикожная инъекция - 0,1 мл, при каждой по- следующей инъекции увеличивают дозу по 0,1 мл и до- водят до 1 мл и оставляют таковой до завершения курса лечения.

38. Реинфекция- это:

• повторное заражение этим же заболеванием после выздоровления больного;

- повторное заражение одним и тем же заболеванием у невыпеченного больного;

- заражение другим заболеванием на фоне невыпечен- ной болезни.

39. Суперинфекция- это:

- повторное заражение этим же заболеванием после выздоровления больного;

• повторное заражение одним и тем же заболеванием у невыпеченного больного;

- заражение другим заболеванием на фоне невыпечен- ной болезни

40. Инкубационный период для первичного сифилиса составляет:

41. Сифилитический склераденит отличается от банального (бактериального) лимфаденита:

+безболезненностью, отсутствием интоксикации орга- низма, двухсторонностью поражения (полиаденит), от- сутствием периаденита;

-болезненностью, отсутствием интоксикации организма, отсутствием полиаденита и периаденита;

-безболезненностью, отсутствием интоксикации организма, полиаденитом и периаденитом;

- болезненностью, выраженной интоксикацией организ- ма, полиаденитом и периаденитом.

42. Отличие туберкулезного лимфаденита от сифилитического склераденита:

-двухсторонностьпоражения, отсутствие периаденита, могут образовываться язвы и свищи;

-двухсторонностьпоражения, развитие периаденита, не могут образовываться язвы и свищи;

+ односторонность поражения, развитие периаденита, могут образовываться язвы и свищи;

-односторонность поражения, отсутствие периаденита, могут образовываться язвы и свищи.

43. Сифилитическая язва клинически выглядит:

- неправильной формы, болезненная, размером до 1 см, с неровными краями, основание язвы - мягкое, поверх- ность гладкая, красного цвета, налет жёлтого цвета;

+ округлой формы, безболезненная, размером 0,5-1,0 см с ровными и немного возвышающими над здоровой ко- жей краями, у основания - хрящеподобный инфильтрат, поверхность язвы гладкая, красного цвета, блестит, мо- жет быть налет серо- желтого или темно- красного

- неправильная форма, различные размеры, легко кро- воточит, края ее вывернуты и изъедены, дно изрытое и глубокое, основание плотное, малая болезненность;

-округлая, подрытые, мягкие и нависающие края, бо- лезненность, дно кровоточивое и покрыто мелкими узел- ками желтого цвета;

-язва плотная, инфильтрат разлитой, имеются очаги абсцедирования, свищевые ходы со скудным гнойным отделяемым;

- язва имеет большие размеры, края отечные и уплот- нены, могут быть подрытые, кожа вокруг язвы цианотич- ная, инфильтрированная и плотная.

44. Посттравматическая язва клинически выглядит:

+неправильной формы, болезненная, размером до 1 см, с неровными краями, основание язвы - мягкое, поверх- ность гладкая, красного цвета, налет жёлтого цвета;

- округлой формы, безболезненная, размером 0,5-1,0 см с ровными и немного возвышающими над здоровой ко- жей краями, у основания - хрящеподобный инфильтрат, поверхность язвы гладкая, красного цвета, блестит, мо- жет быть налет серо- желтого или темно- красного

- неправильная форма, различные размеры, легко кро- воточит, края ее вывернуты и изъедены, дно изрытое и глубокое, основание плотное, малая болезненность;

округлая, подрытые, мягкие и нависающие края, бо- лезненность, дно кровоточивое и покрыто мелкими узел- ками желтого цвета;

- язва плотная, инфильтрат разлитой, имеются очаги абсцедирования, свищевые ходы со скудным гнойным отделяемым;

- язва имеет большие размеры, края отечные и уплот- нены, могут быть подрытые, кожа вокруг язвы цианотич- ная, инфильтрированная и плотная.

45. Раковая язва кожи клинически выглядит:

- неправильной формы, болезненная, размером до 1 см, с неровными краями, основание язвы - мягкое, поверх- ность гладкая, красного цвета, налет жёлтого цвета;

-округлой формы, безболезненная, размером 0,5-1,0 см с ровными и немного возвышающими над здоровой ко- жей краями, у основания - хрящеподобный инфильтрат, поверхность язвы гладкая, красного цвета, блестит, мо- жет быть налет серо- желтого или темно- красного цвета;

+ неправильная форма, различные размеры, легко кро- воточит, края ее вывернуты и изъедены, дно изрытое и глубокое, основание плотное, малая болезненность;

- округлая, подрытые, мягкие и нависающие края, бо- лезненность, дно кровоточивое и покрыто мелкими узел- ками желтого цвета;

- язва плотная, инфильтрат разлитой, имеются очаги абсцедирования, свищевые ходы со скудным гнойным отделяемым;

- язва имеет большие размеры, края отечные и уплот- нены, могут быть подрытые, кожа вокруг язвы цианотич- ная, инфильтрированная и плотная.

46. Туберкулезная язва клинически выглядит:

- неправильной формы, болезненная, размером до

1 см, с неровными краями, основание язвы - мягкое, по- верхность гладкая, красного цвета, налет жёлтого цвета;

- округлой формы, безболезненная, размером 0,5-1,0 см с ровными и немного возвышающими над здоровой ко- жей краями, у основания - хрящеподобный инфильтрат, поверхность язвы гладкая, красного цвета, блестит, мо- жет быть налет серо- желтого или темно- красного

- неправильная форма, различные размеры, легко кро- воточит, края ее вывернуты и изъедены, дно изрытое и глубокое, основание плотное, малая болезненность;

+ округлая, подрытые, мягкие и нависающие края, бо- лезненность, дно кровоточивое и покрыто мелкими узел- ками желтого цвета;

- язва плотная, инфильтрат разлитой, имеются очаги абсцедирования, свищевые ходы со скудным гнойным отделяемым;

- язва имеет большие размеры, края отечные и уплот- нены, могут быть подрытые, кожа вокруг язвы цианотич- ная, инфильтрированная и плотная.

47. Актиномикотическая язва клинически выглядит:

- неправильной формы, болезненная, размером до 1 см, с ровными краями, основание язвы - мягкое, поверхность гладкая, красного цвета, налета нет;

- округлой формы, безболезненная, размером 0,5-1,0 см с ровными и немного возвышающими над здоровой ко- жей краями, у основания - хрящеподобный инфильтрат, поверхность язвы гладкая, красного цвета, блестит, мо- жет быть налет серо- желтого или темно- красного

- неправильная форма, различные размеры, легко кро- воточит, края ее вывернуты и изъедены, дно изрытое и глубокое, основание плотное, малая болезненность;

14. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

-округлая, подрытые, мягкие и нависающие края, бо- лезненность, дно кровоточивое и покрыто мелкими узел- ками желтого цвета;

+ язва плотная, инфильтрат разлитой, имеются очаги абсцедирования, свищевые ходы со скудным гнойным отделяемым;

- язва имеет большие размеры, края отечные и уплот- нены, могут быть подрытые, кожа вокруг язвы цианотич- ная, инфильтрированная и плотная.

48. Трофическая язва клинически выглядит:

- неправильной формы, болезненная, размером до

1 см, с ровными краями, основание язвы - мягкое, по- верхность гладкая, красного цвета, налета нет;

округлой формы, безболезненная, размером 0,5-1,0 см с ровными и немного возвышающими над здоровой ко- жей краями, у основания - хрящеподобный инфильтрат, поверхность язвы гладкая, красного цвета, блестит, мо- жет быть налет серо- желтого или темно- красного

- неправильная форма, различные размеры, легко кро- воточит, края ее вывернуты и изъедены, дно изрытое и глубокое, основание плотное, малая болезненность;

-округлая, подрытые, мягкие и нависающие края, бо- лезненность, дно кровоточивое и покрыто мелкими узел- ками желтого цвета;

- язва плотная, инфильтрат разлитой, имеются очаги абсцедирования, свищевые ходы со скудным гнойным отделяемым;

+ язва имеет большие размеры, края отечные и уплот- нены, могут быть подрытые, кожа вокруг язвы цианотич- ная, инфильтрированная и плотная.

49. Вторичный сифилис характеризуется появлением:

папул или пустул;

+ розеол, папул, реже пустул;

- чаще папул и пустул, реже розеол;

50. Рецидивирующий вторичный сифилис характеризуется:

- наличием розеол и папул;

+ тенденцией к группировке папул;

- появлением шелушения папул в виде венчика ("ворот- ничок Биетта");

- появлением болезненности в центре папулы, т.е. симптома Ядассона.

А.А. Тимофеев, "Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии"

15. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА

15.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИИ ПАРОДОНТА

15.2. МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

® Методы лечения зубодесневых карманов

Формирование преддверия полости рта (вестибулопластика)

Читайте также: