Современное искусство как чума

Меценаты на героине

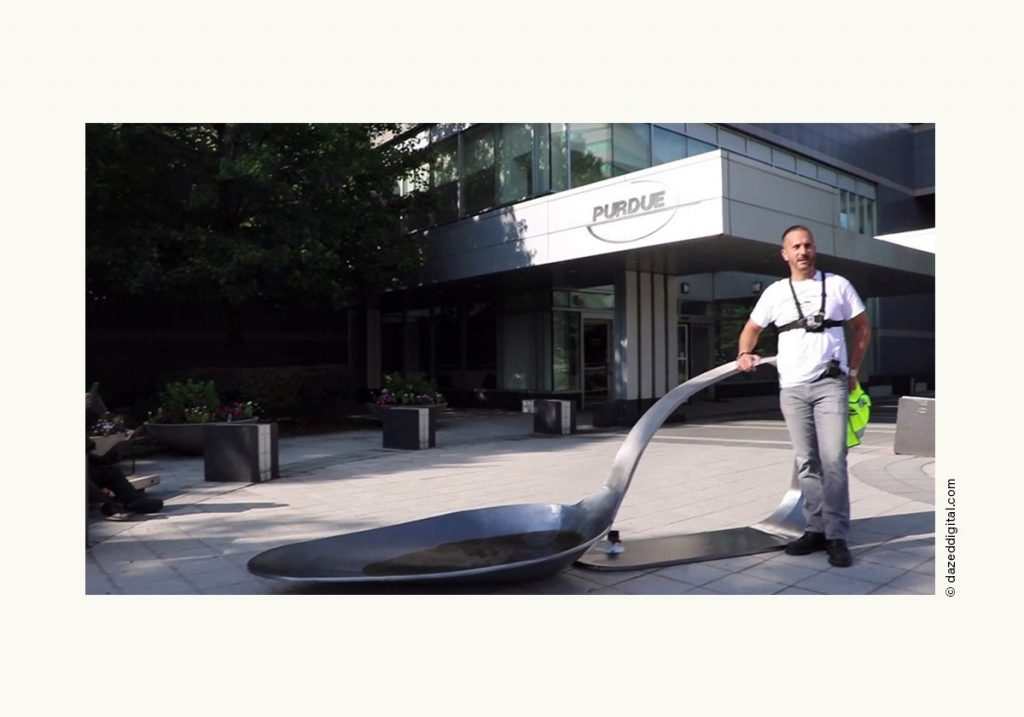

Искусство и наркотики пересекаются в поле нашего зрения регулярно: 22 июня 2018 года художник Доминик Эспосито и галерист Фернандо Альварес установили 800-килограммовую героиновую ложку у штаба фармацевтов Purdue в США.

Акция Эспосито и Альвареса — вовсе не шок-реклама их выставки Opioid: Express Yourself. Огромная копия ложки, в которой наркозависимые подогревают дозу, чтобы осадить примеси, — политический жест.

Американские врачи выписывают обезболивающие к месту и не к месту: боль часто становится поводом сменить врача или страховую компанию, а это — потеря денег. Самый известный анальгетик — оксиконтин, который и выпускает Purdue Pharma. С легального обезболивания люди пересаживаются на уличные наркотики, уже десяток лет владельцам Purdue выписывают штрафы за фальсификацию в рекламе и на публичных лекциях, даже за подкупы врачей. Но Эспосито и Альварес выступали за тюремное заключение владельцев компании — семьи Сэклеров.

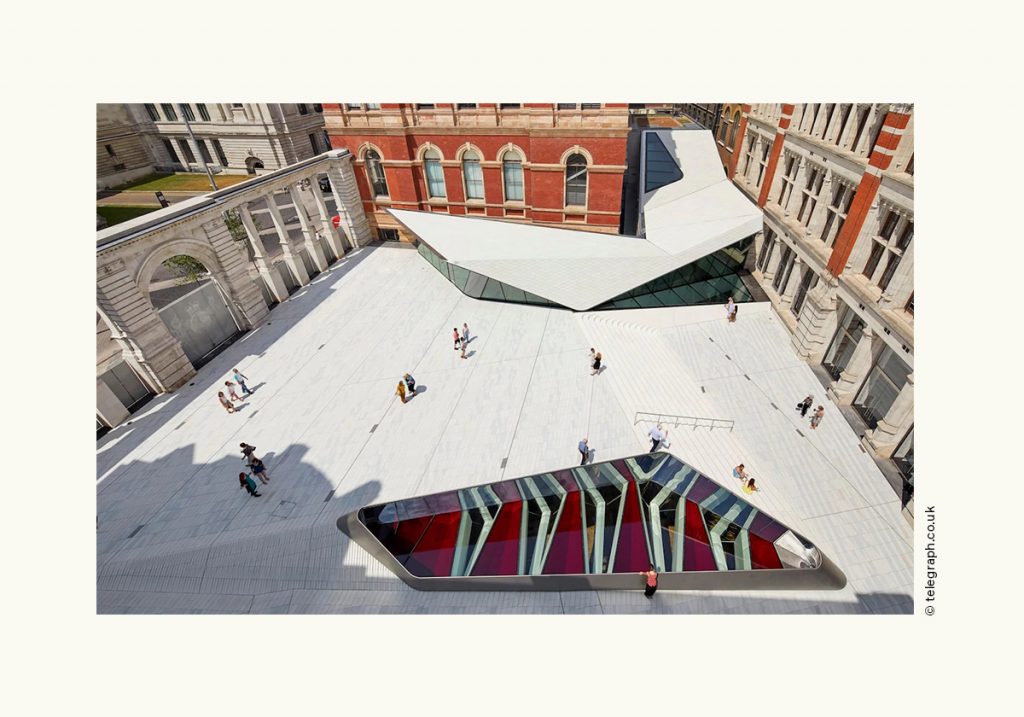

Sackler Center for Arts Education в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке

Sackler Courtyard в Victoria & Albert Museum в Лондоне

Лотофаги, этномикологи и нейроученые

Глубина проникновения Сэклеров в мир совриска шокирует. Но наркозависимость искусства началась гораздо раньше — тысяч эдак на десять лет.

На границе XIX и XX веков западные ученые заинтересовались шаманскими ритуалами в своих колониях. Они проводили месяцы и годы внутри племенных сообществ, чтобы описать их социальную структуру и быт. Но одно было ясно сразу: мистические просветления приходили не только благодаря техникам или особым навыкам жрецов. Важнее были психоактивные вещества.

Арун Мирза. Lamp for Williamsii, часть саунд-инсталляции “äää”. 2016

Мирза вывел электрический сигнал, который обеспечивает идеальные световые условия для роста трех пейотлей в центре скульптуры, на динамик. Аналогичные скульптуры он построил вокруг красного мухомора, который распространен среди сибирских шаманов, псилоцибе кубинской и прочих энтеогенов. Подробнее о работе Мирзы можно прочитать здесь: об инсталляции “äää”, о выставке Entheogens.

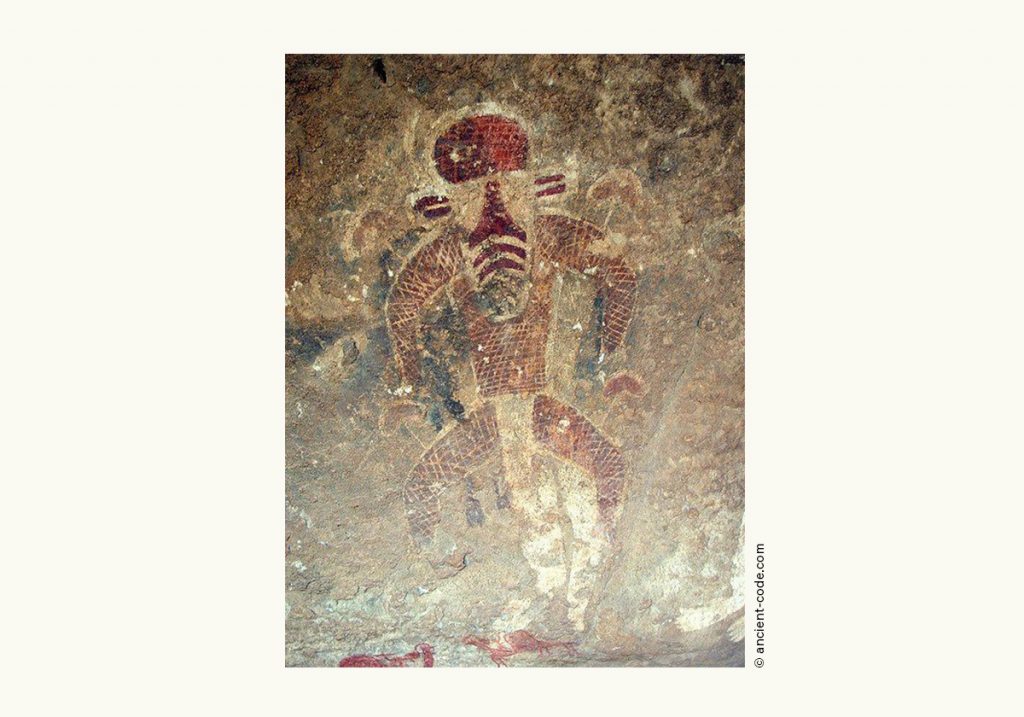

Самое древнее из этих изображений создано между VI и IX тысячелетием до н. э. Оно представляет собой некую кентаврическую сущность: к очертаниям гриба добавлены пчелиный хобот и оленьи рога. Стойка и вовсе напоминает человеческую. На другой скале изображен танец таких же человекоподобных грибов, на третьей гриб выступает в роли жертвоприношения.

Наскальная живопись на плато Тассилин-Адджер в Алжире

Однако чаще таких галлюциногенных рисунков в первобытном искусстве встречаются абстрактные паттерны. На скалах по всему миру ученые обнаруживают спирали, узоры из точек и линий, концентрические круги — что-то, напоминающее психоделический арт.

Цепочка токийской мысли начинается с так называемых нестабильностей Тьюринга.

Одно из главных биооткрытий Тьюринга — механизм, в соответствии с которым формируются рисунки на шкурах животных. Ученый представил математическое описание системы из двух химических реагентов — двух цветов, например черного и белого. Из его уравнений следовало, что вывод системы из равновесия ведет к ее поляризации. Цвета не смешиваются в серый окрас, а формируют узоры.

В 1970-е ученые Уилсон и Коуэн применили эту модель к человеческому мозгу. По их теории, появление наркотика выводит систему возбуждающих и подавляющих нейронов из равновесия и поляризует ее. Формируются паттерны из нейронов, которые затем проецируются в визуальную кору.

Но почему первобытным людям было так важно зарисовать эти паттерны? Почему именно эти? Токийцы предлагают два объяснения.

В первую очередь, эти паттерны химически устойчивы. Они сохраняются на нейронном уровне, даже когда наркотик уже выведен из системы. Стимулы из внешнего мира не могут давать такой эффект. Во-вторых, употребление веществ чаще всего было частью шаманских ритуалов. Принадлежность к сакральной сфере, вероятно, увеличивала культурную значимость наркотических видений.

Постколониалисты против ориенталистов

Токийская версия пока остается только гипотезой. Однако шаманские церемонии все чаще проникают в мир современного искусства — со всем причитающимся наркотическим содержанием.

Одни художники только изображают шаманизм — как, например, Лиза Рейхана из народа маори (Новая Зеландия). В видеоинсталляции In Pursuit of Venus она собрала несколько важнейших полинезийских традиций, в том числе и церемонию кава.

Другие действуют смелее. Бразилец Эрнесто Нето привез в Шаманский павильон на 57-й Венецианской биеннале целую делегацию от народности хуни куин. Они совершали над посетителями целительные обряды, используя аяуаску — растительный сбор, который легален в Южной Америке и притягивает все больше туристов (но уже стала причиной обвинительного приговора в отношении российского туриста, решившего привезти бутылочку напитка с аяуаской на родину).

Эжен Делакруа. Women of Algiers. 1834

Британцы между тем засматривались на азиатов, а не на африканцев. В Индии, которая к XVIII веку окончательно превратилась в британскую колонию, расцветала опиумная культура. Ее и заимствовали английские художники — даже раньше, чем французы оценили каннабис.

В 1820-е годы в Британии формировался романтизм, одна из первых реакций на все возраставшую рассудочность западного общества. Опиум казался неплохим способом освободиться от культурных стереотипов. Вместе с тем чудовищные последствия его употребления помогали создать идеальный образ мрачного героя-одиночки.

Андре Массон. The Sea Withdraws. 1941

В визуальное искусство опиум проник чуть позже, в начале XX века. Зато по-настоящему глубоко.

Пикассо, как пишут биографы, наркотик помогал расслабиться, но работал он в трезвом состоянии. Модильяни, напротив, редко мог писать без помощи опиума. Для сюрреалистов, в чей салон у Андре Массона перетекли эти сходки к 1920-м годам, наркотический транс был способом освободить бессознательное и практиковать автоматическое письмо.

Босх и хиппи

Неоновые фракталы, цветы причудливых форм и калейдоскопические узоры не просто знакомили публику с видениями под ЛСД. Они также оказались привлекательной альтернативой официальным черно-белым медиа. Не только политическая повестка и музыкальные новации, но и яркая реклама притягивала толпы на психоделические фестивали.

Мати Клярвайн (Энди Уорхол называл его своим любимым художником). Обложка альбома “Abraxas” группы Santana. 1970

К 1970-м годам обнаружилось, что ЛСД-эстетика оказалась даже слишком привлекательной. Психоделия утекла из контркультуры в мейнстрим: на футболки и сувениры, заставки рабочих столов и таблоиды, в музыкальные клипы и ироничный поп-арт Энди Уорхола.

Психоделическая эстетика повлияла и на галерейное искусство. Узнаваемый визуальный передоз можно обнаружить в современных инсталляциях — от комнат-мухоморов Яёи Кусамы до томных световых шоу Пьера Хюи, которые одними художественными средствами погружают зрителя в транс.

Оп-арт в те же 1960-е исследовал оптические иллюзии с помощью ярких геометричных композиций. Одного расположения цветов хватало, чтобы произвести похожий на фестивальный постер эффект.

В Европе того времени кроме бубонной чумы бушевал эрготизм. Эпидемия, которая получила название по латинскому обозначению спорыньи (ergot), вспыхивала как минимум 40 раз между IX и XVI веками и каждый раз уносила десятки тысяч жизней.

Первым описанием эрготических симптомов считается фрагмент из жития святого Антония:

…И когда не могут обольстить сеpдце явным и нечистым сластолюбием, тогда снова [демоны] нападают иным обpазом и стаpаются уже устpашить мечтательными пpивидениями, пpетвоpяясь в pазные виды и пpинимая на себя подобия женщин, звеpей, пpесмыкающихся, великанов, множества воинов.

Эти видения явно напоминают картины Иеронима Босха. Самого святого Антония, именем которого также называют чуму, он изображал больше двадцати раз, даже посвятил ему отдельный триптих. Больше того, искусствоведка Лоринда Диксон по особым печным трубам опознала на картинах Босха аптеки, в которых готовили лекарство от эрготизма. Она указала и на другие символы чумы: ампутированные ноги на тряпках, языки огня на фоне.

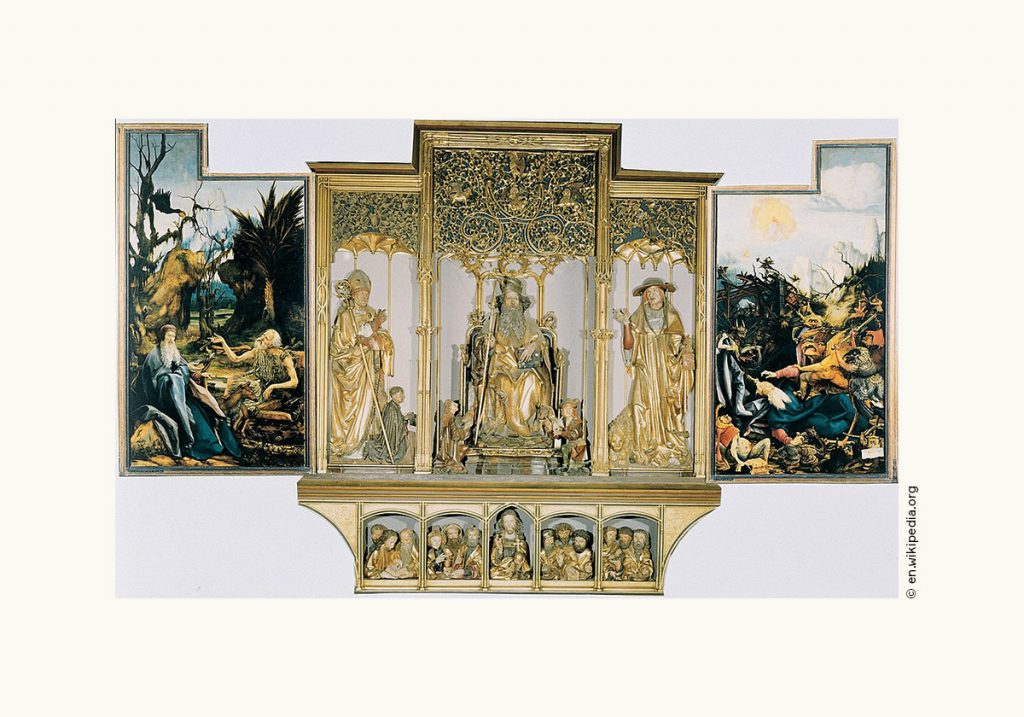

Мюлрэт также обнаруживает эрготические видения на картинах голландского художника Яна Мандейна, у одного из последователей Питера Брейгеля-старшего. А самым выразительным примером становится работа германского мастера Николаса из Хагенау.

В XV веке братство святого Антония заказало Николасу и его коллеге Матиасу Грюневальду алтарь для монастыря в Изенгейме. Недалеко находился госпиталь антонианцев, куда приезжали лечиться от эрготизма. Основным лекарством считались мощи самого Антония, но на помощь было призвано и искусство: на алтаре изображено восстановление от девяти симптомов чумы.

Николас из Хагенау и Матиас Грюневальд. Изенгеймский алтарь. Начало XVI века

Постчеловек или животное

Известны случаи чудесного излечения от эрготизма после поездки в антонианский монастырь. Корень мандрагоры, из которого варили лекарство в аптеках с картин Босха, иногда тоже помогал. И все же средневековые художники манифестировали эпидемию как божественное предупреждение о надвигающемся конце времен.

Все эти изобретения, говорит он, подрывают биологическое единство человека. Искусство, созданное под влиянием веществ, выражает одновременно и человеческую субъектность, и нечеловеческую технологию.

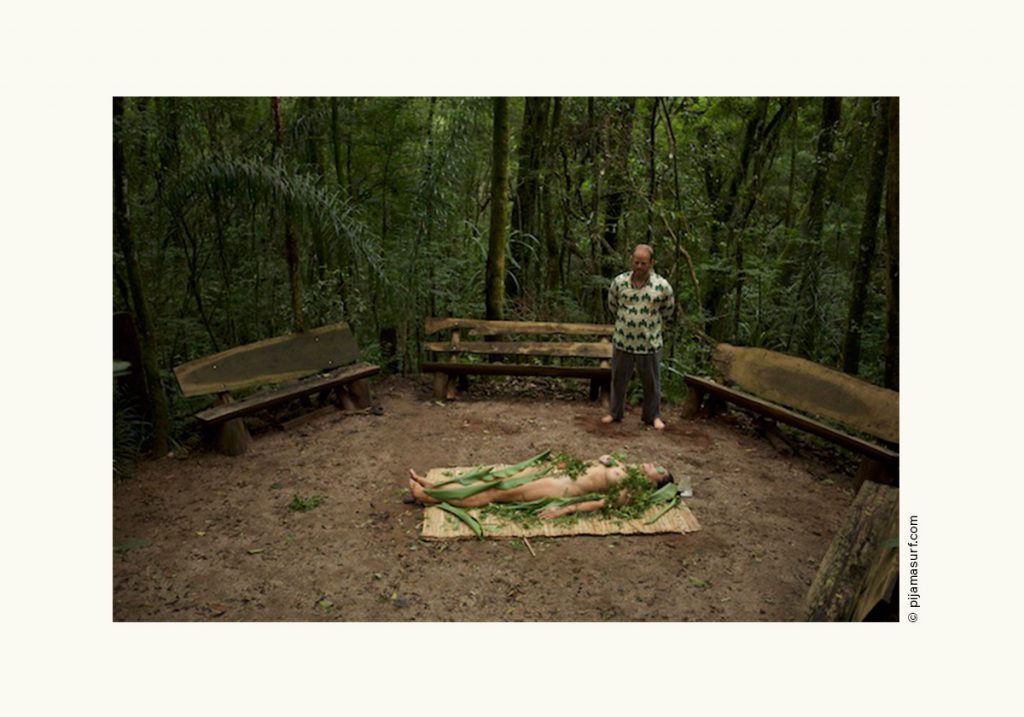

Марина Абрамович. Кадр из фильма The Space in Between. 2016

Сами художники, однако, чаще стремились с помощью наркотиков дойти до природного нуля, а не превратиться в машину. Их интересовали животные проявления человека, полное подчинение инстинктам и религиозно-оккультистские откровения.

Явная агрессия перформансов Лебеля и Абрамович противоречила послевоенным декларациям о любви и мировой гармонии. Под веществами человеческая личность временно распадается, подчеркивает Ларсен, единственный среди не подверженных истерической наркофобии исследователей, который одновременно и не романтизирует психоделики. Он признает, что вещества были не только способом перенестись в светлую альтернативную реальность, но и опасным, часто мучительным опытом — достаточно почитать воспоминания о бэд-трипах.

Комиксы про баронов

На художественном уровне защита от абсурда часто выражается в подчеркнуто детской, наивно-обаятельной эстетике комиксов. В США она тоже зарождалась в 1960-е и тоже под влиянием ЛСД.

Другой пример травмированно-инфантильного искусства, связанного с веществами, — картины колумбийского художника Камило Рестрепо. Но для него наркотики стали источником жизненного абсурда, а не помогали справиться с ним.

С начала 1970-х южноамериканские страны превратились в наркоколонии США. Меньше чем за 10 лет выходцы из маргинальных слоев общества сделали на экспорте кокаина мультимиллионные состояния. Они эксплуатировали менее предприимчивых местных жителей и держали в страхе представителей власти.

Хотя, помня о собственном происхождении, наркобароны выполняли за государство социальную работу — строили дороги, инфраструктуру, даже школы, уровень повседневной агрессии был запредельным.

Не менее агрессивной кажется и эстетика, сформированная в наркосреде.

Липосакция, имплантаты, коррекция носа — все это стало частью огромной индустрии по производству утрированной сексуальности.

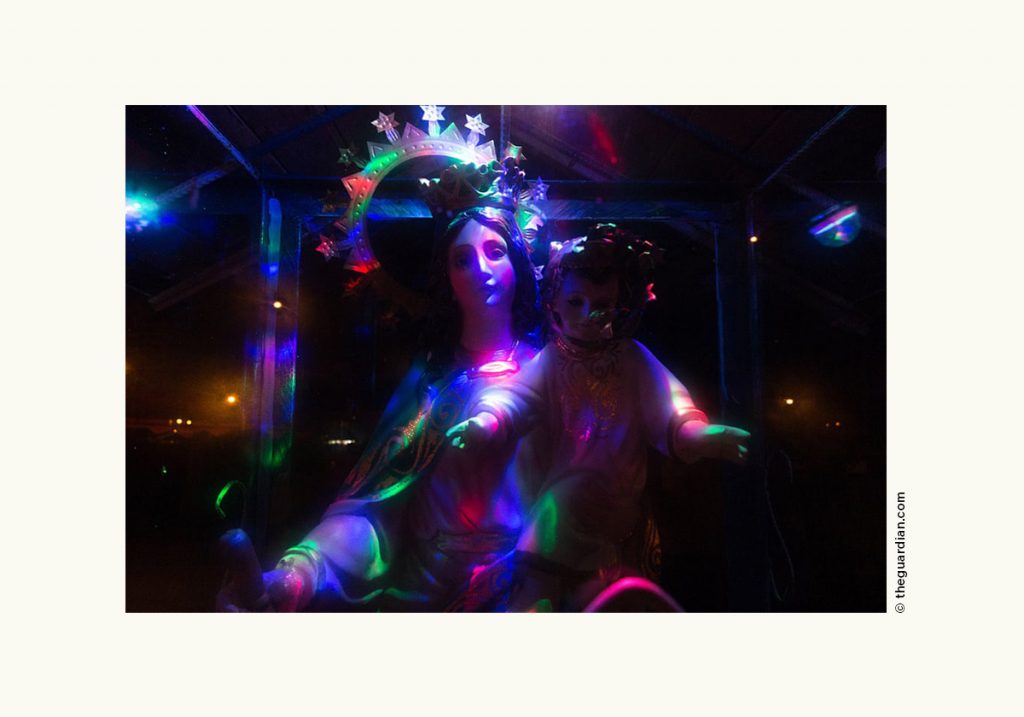

Нарковерсия Девы Марии в клубе города Медельина, где умер Пабло Эскобар. Изображение — часть фотоэссе Мануэлы Энео о колумбийской наркоэстетике

Хотя с конца прошлого века Колумбия и другие экспортеры наркотиков позиционируют себя как безопасные и привлекательные места для туризма, наркоэстетика по-прежнему остается ядром если не повседневности, то культурной памяти. Художники используют знакомые образы баронов и их подруг, чтобы вскрыть общие больные места и помочь осмыслить их.

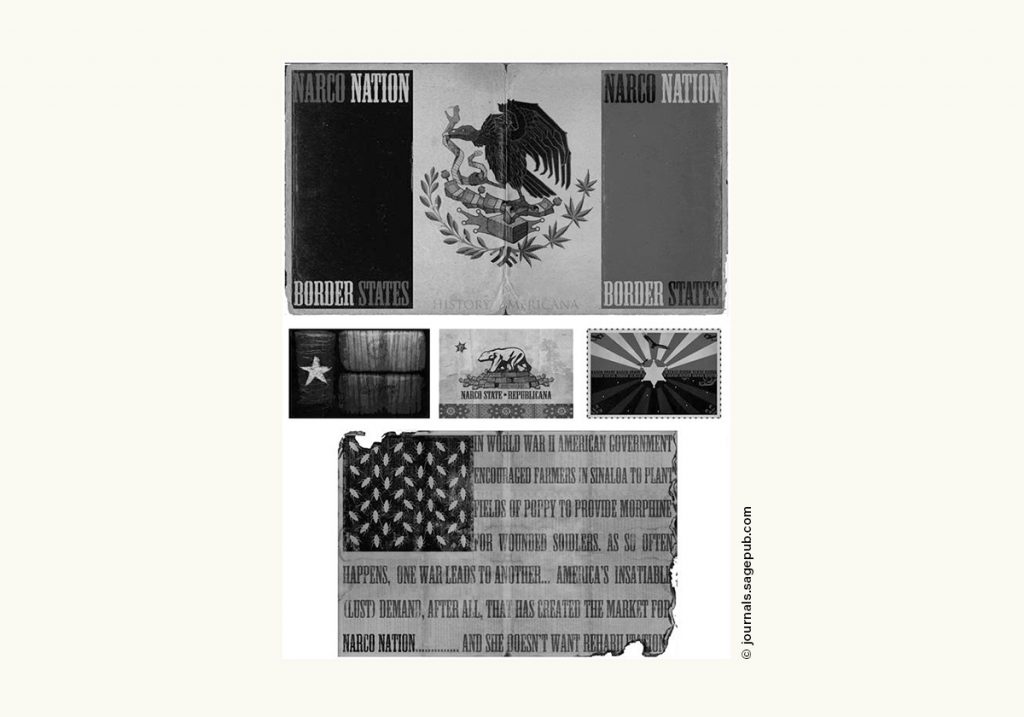

Другие работают более сдержанно. Хосе Игнасио Гарсиа, например, создал серию Narco Nation, в которой комментировал неоколониальную зависимость Южной Америки от США. Хотя формально страны не подчиняются Штатам, их экономика по-прежнему зависит от поставок наркотиков в приграничные зоны. Поэтому Гарсиа изменил флаги четырех штатов — Техаса, Калифорнии, Аризоны и Нью-Мексико, сконструировав новое государство — Narco States of America.

Dead Druglords. 2009. Фотодокументация

Хосе Игнасио Гарсиа. Narco States of America. Около 2011

Провокаторы и лаборанты

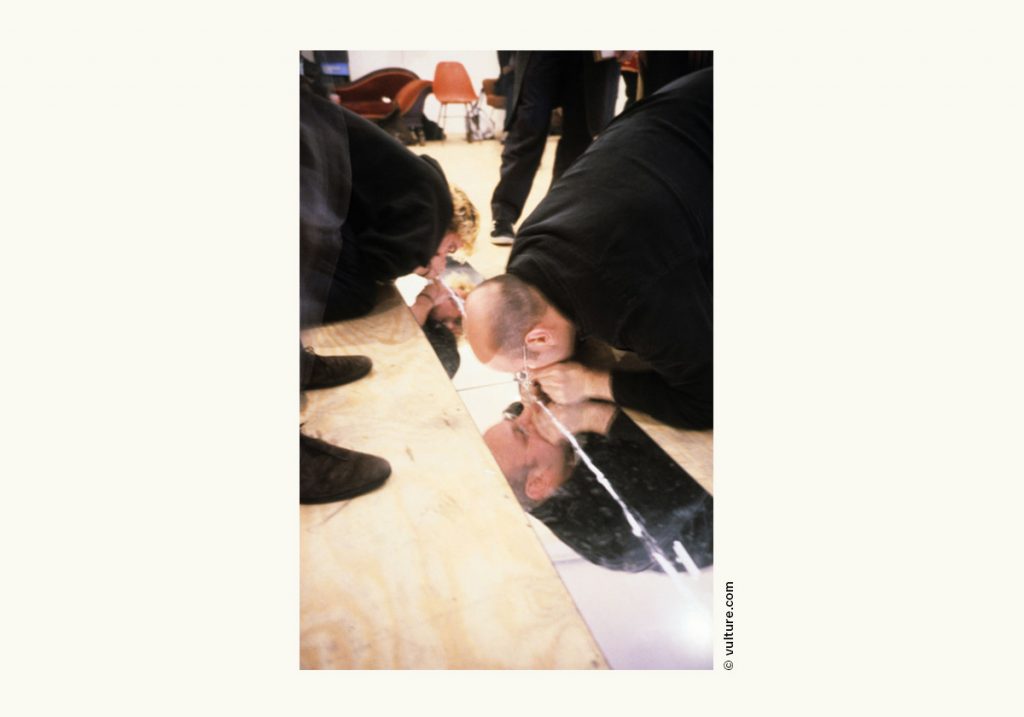

В 1998 году художник Роб Прюитт представил на открытии небольшой галереи работу Cocaine Buffett — 50-метровую кокаиновую дорожку. Спустя несколько дней на полу ничего не осталось: посетители вступили в контакт с арт-объектом — вполне в духе модной тогда реляционной эстетики.

Роб Прюитт. Cocaine Buffet. 1998. Деталь

Кроме провокативных работ разной степени тонкости встречаются и исследования самих механизмов наркоторговли.

Многие художники заворожены эстетикой таблеток, которые в рекламных целях часто выпускают в форме символов из массовой культуры. Например, Zeus в серии Love is a Drug создал увеличенные копии дизайнерского экстази — с логотипами Apple, PlayBoy, Chanel или в форме Гомера Симпсона.

Тогда за Random Darknet Shopper’ом приехала немецкая полиция. Кажется, этот шаг к постгуманизму даже посерьезнее, чем эксперименты с ЛСД.

Художники продолжают исследовать и внутренние реакции на наркотики. К слову, первым, для кого искусство стало почти научной лабораторией, был французский поэт середины века Анри Мишо.

Мишо начал принимать мескалин после трагической смерти жены, когда ему было уже 55 лет. Удивительно, но попытки справиться с депрессивным состоянием переросли в масштабный эстетический проект. В нем художник развивал давний интерес к сюрреализму и поэтическую внимательность к ритму формальных микроэлементов.

Анри Мишо. Untitled Chinese Ink Drawing. 1961

Картины Мишо сейчас хранятся в МоМА и Музее Гуггенхайма. Для более поздних художников, которые открыто признают наркотический опыт своей темой, но работают именно с живописью, такое почти невозможно. Зато их подход стал еще более научным.

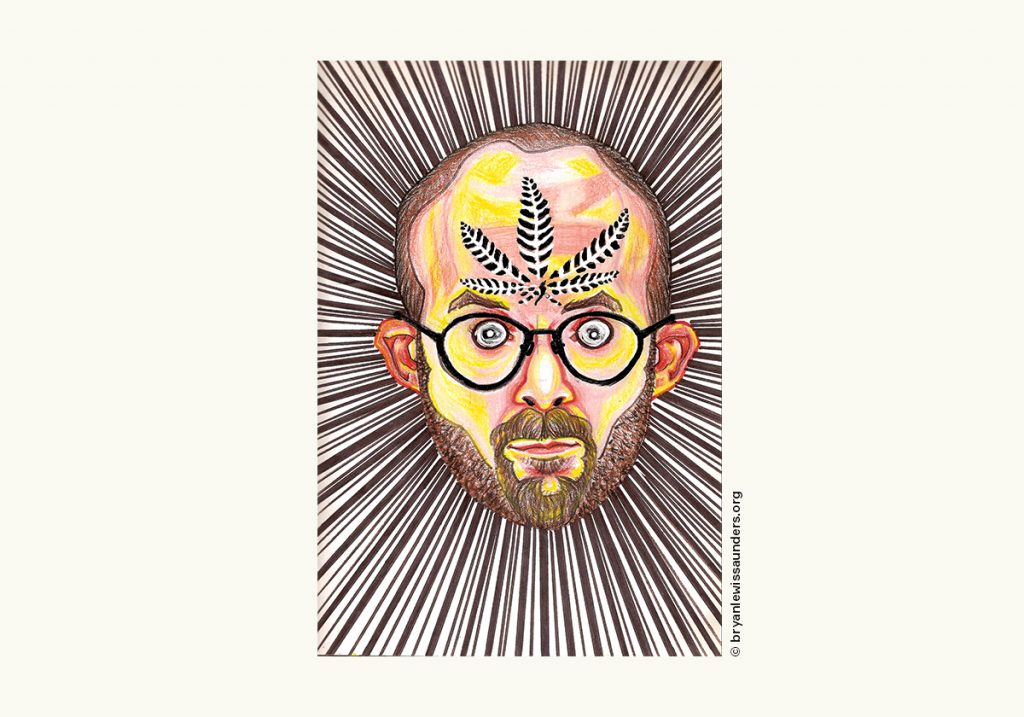

Например, Брайан Льюис Сондерс написал серию автопортретов, в названии каждого из которых указал принятое перед работой вещество и его дозу. Эти изображения интересно изучать не только с биологической точки зрения, но и на предмет влияния культурных стереотипов о наркотике на стиль Сондерса. А химик Келси Брукс выпустил книгу “Psychedelic Space”, каждая из глав в которой начиналась с карандашного эскиза молекулярной структуры ЛСД, мескалина, экстази, даже оксиконтина. Правда, потом художник развивал набросок интуитивно. Так что увидеть за ним химическую реальность уже сложно — скорее, опять же, культурный стереотип о том или ином веществе.

Околонаучный подход развивается и в видеоарте. Джереми Шоу крупным планом снял лица своих друзей, которые незадолго до съемок приняли DMT. Он также оттитровал все их реплики и собрал словесные воспоминания о галлюцинациях. Выставленные в галерее и эстетически стерильные, снятые на фоне выстиранной простыни или белого куба, эти видео предлагали непривычно внимательный взгляд со стороны на сам процесс трипа.

Брайн Льюис Сондерс. Marijuana (G13)

Вальтер Шайдель. Великий уравнитель. АСТ, 2019. Пер. с нем. О. Перфильева

Примерно в конце 1320-х годов в пустыне Гоби зародилась чума, распространившаяся по большей части Старого Света. Возбудителем чумы является бактерия Yersinia pestis, или чумная палочка, обитающая в пищеварительном тракте блох. Самые распространенные переносчики — крысиные блохи, но переносить блох с чумной палочкой могут десятки различных видов грызунов. Эти блохи покидают свою естественную среду обитания, как правило, только когда популяция их хозяев уменьшается; в таких случаях инфекция распространяется и среди людей. Чума проявляется в трех формах, самая распространенная из которых — бубонная. Она известна прежде всего тем, что при заболевании заметно увеличиваются лимфатические узлы в паху, подмышках или на шее — распространенных местах укусов блох. Из-за внутреннего кровотечения опухоль разрастается и наполняется кровью, из-за интоксикации отмирают клетки и повреждается нервная система. Через несколько дней умирают от 50 до 60 % зараженных. Вторая, еще более опасная форма, легочная, передается непосредственно от человека к человеку воздушно-капельным путем. Смертность при ней достигает 100 %. Очень редко патоген передается насекомыми, что вызывает так называемую септическую чуму, которая протекает очень быстро и с неизбежным фатальным исходом.

Во второй четверти XIV века грызуны перенесли зараженных блох на восток в Китай, на юг в Индию и на запад через Ближний Восток в Средиземноморье и Европу. Путями переноса служили караванные маршруты Центральной Азии. В 1345 году эпидемия достигла Крымского полуострова, откуда ее в район Средиземноморья привезли итальянские торговые суда. Благодаря источникам того времени удается проследить ее до генуэзского поселения Каффа в Крыму: когда среди осаждавших крепость татар разразилась чума, их предводитель Джанибек якобы приказал перебрасывать с помощью катапульт через стены трупы умерших, чтобы заразились и генуэзцы. Но этого и не требовалось, и вряд ли такой способ заражения был эффективен, потому что бубонная чума распространяется с помощью паразитов, а для легочной чумы хозяева должны быть живы. Для распространения зараженных грызунов и блох было достаточно существовавших торговых путей.

В конце 1347 года чума охватила Константинополь, и наиболее подробным описанием ее симптомов мы обязаны оставившему трон императору Иоанну IV Кантакузину:

Никакое врачебное мастерство не помогало, да и болезнь не проходила одинаково у всех; некоторые, неспособные сопротивляться, умирали в тот же день, иные и через несколько часов. Тех же, кто сопротивлялся два или три дня, сначала охватывала жестокая лихорадка, и в таких случаях болезнь переходила в голову. У других зло нападало не на голову, но на легкие, и тотчас же начиналось воспаление, причинявшее очень острую боль в груди. Мокрота выделялась вперемешку с кровью, вместе с отвратительным запахом изнутри. Обожженные горло и язык чернели и наполнялись кровью. На плечах и предплечьях возникали гнойники, у некоторых на челюсти, а у немногих на других частях тела. Показывались черные волдыри. Некоторые покрывались черными пятнами по всему телу; у некоторых пятна были малочисленными, но очень заметными; у других — неясными и плотными. Большие гнойники появлялись на ногах или на руках, откуда, если их разрезать, вытекало большое количество дурно пахнущего гноя. Если люди заболевали, то уже не питали надежду на выздоровление, но, поддаваясь отчаянию, усугублявшему их состояние и обострявшему их болезнь, сразу же умирали.

После того как смертоносный груз прошел через Босфор и Дарданеллы, чума в 1348 году поразила арабские города Александрию, Каир и Тунис. На следующий год эпидемия охватила весь арабский мир; сообщалось о больших потерях, особенно в городских центрах.

Что касается западных регионов, то генуэзские корабли из Крыма завезли чуму на Сицилию осенью 1347 года. Через несколько месяцев она распространилась по большей части Южной Европы, опустошив такие города, как Пиза, Генуя, Сиена, Флоренция и Венеция, наряду со многими более мелкими. В январе 1348 года эпидемия достигла Марселя, после чего быстро прокатилась по югу Франции и по Испании. О том, как она распространилась дальше на север, известно меньше: она поразила Париж весной 1348 года, затем перешла во Фландрию и Нидерланды. Из Скандинавии, куда чума добралась в 1349 году, она переместилась в еще более отдаленные Исландию и Гренландию. Осенью 1348 года чума вошла в Англию через южные порты, а на следующий год обосновалась в Ирландии. Не обошла она стороной и Германию, хотя эта страна пострадала меньше других регионов Европы.

Очевидцы событий повествуют об отчаянии, страданиях и смерти, а также об общем смятении, хаосе и том, как люди пренебрегали похоронными обычаями. Особенно ярко описывали свои впечатления обитатели крупных городов. Аньоло ди Тура оставил потрясающий отчет о чуме в Сиене, тем более проникновенный, что автор повествует и о своих собственных горестях:

Смерти в Сиене начались в мае. Это было жестокое и ужасное событие, и я не знаю, с чего начать, чтобы поведать о чудовищности и безжалостности. Похоже, все были одурманены зрелищем боли. Невозможно человеческому языку найти выражения, чтобы поведать весь этот ужас. И в самом деле, того, кто не видел такие ужасы, можно назвать счастливым. Жертвы умирали почти мгновенно. У них появлялись опухоли в подмышках и в паху, и они падали с ног прямо во время разговора. Отцы бросали детей, жены — мужей, брат — брата; ибо казалось, что болезнь поражает на расстоянии взора и дыхания. И так они умирали. И никто не отваживался хоронить ни за деньги, ни по дружбе. Родственники бросали умерших в канавы, как могли, без священников, без богослужения. Не бил и похоронный колокол. Во многих местах в Сиене были вырыты огромные ямы, и туда бросали множество умерших. Люди умирали сотнями, днем и ночью, и всех бросали в эти рвы и засыпали землей. А когда эти рвы заполнялись, рыли новые. И я, Аньоло ди Тура. похоронил своих пятерых детей своими собственными руками. Умерло так много народа, что все верили, что настал конец света.

Массовые захоронения, о которых пишет Аньоло, упоминаются и в других повествованиях, придавая мрачный масштаб грандиозной картине смерти. Вот классическое описание чумы во Флоренции у Джованни Боккаччо:

Так как для великого множества мертвых тел. не хватало освященной земли, необходимой для совершения похоронного обряда. то на переполненных кладбищах при церквах рыли преогромные ямы и туда опускали целыми сотнями трупы, которые только успевали подносить к храмам. Клали их в ряд, словно тюки с товаром в корабельном трюме, потом посыпали землей, потом клали еще один ряд — и так до тех пор, пока яма не заполнялась доверху.

Эти повествования подтвердились с обнаружением массовых захоронений в различных частях Европы, иногда содержащих ДНК-свидетельства чумы.

Разорение сельской местности, в которой в Средние века проживало большинство населения, привлекало гораздо меньше внимания. Боккаччо специально требуется напоминать своим читателям о том, что в раскиданных там и сям усадьбах и в селах крестьяне с семьями, все эти бедняки, голяки, оставленные без лечения и ухода, днем и ночью умирали на дорогах, в поле и дома — умирали так, как умирают не люди, а животные .

К 1350 году чума в Средиземноморье подошла к концу, а на следующий год затихла и по всей Европе — но лишь временно. Приводить здесь оценки потерь, составленные средневековыми очевидцами, мало смысла, поскольку они пытались измерить неизмеримое и часто прибегали округлениям или стереотипным цифрам. Но даже при этом рассчитанный папой Климентом VI печальный итог в 23 840 000 жертв чумы не так уж далек от реальных масштабов катастрофы. По современным оценкам, потери составили от 25 до 45 % населения. Согласно последней реконструкции Паоло Маланимы, население Европы сократилось с 94 миллионов в 1300 году до 68 миллионов в 1400 году, то есть более чем на четверть. Особенно пострадали Англия и Уэльс, которые, предположительно, потеряли до половины населения (до чумы оно составляло около 6 миллионов и достигло прежнего уровня только к началу XVIII века), а также Италия, где погибла по меньшей мере треть населения.

Если оставить в стороне подробности, то в том, что Черная смерть оказала огромнейшее влияние на общество, сомневаться не приходится. Как писал Ибн Хальдун в одном из своих исторических сочинений, цивилизации как на Востоке, так и на Западе посетила разрушительная чума, разорившая целые государства и погубившая много народа. Изменился весь обитаемый мир.

Мир и в самом деле изменился. В годы, когда свирепствовала чума, и непосредственно после пандемии наблюдался упадок человеческой активности. В долгой перспективе болезнь и вызванные ею потрясения оставили свой след в отношении к жизни и в различных общественных институтах: авторитет церкви ослаб, бок о бок процветали гедонизм и аскетизм, люди больше занимались благотворительностью, как из страха, так и оставшись без наследников; чума повлияла даже на искусство, не говоря уже о том, что медики были вынуждены пересмотреть свои считавшиеся незыблемыми принципы.

Наиболее фундаментальные перемены произошли в сфере экономики, особенно на рынке труда. Черная смерть пришла в Европу в период массивного роста населения — в два, а то и в три раза за три столетия. Начиная с 1000 года н. э. технологические достижения, улучшенные сельскохозяйственные методы выращивания и сбора урожая, а также относительная политическая стабильность в своей совокупности выразились в расширении поселений, привели к увеличению производства и росту численности людей. Города увеличивались как в размерах, так и по количеству жителей. И все же к концу XIII века этот продолжительный расцвет подошел к своему концу. С окончанием средневекового климатического оптимума обилие голодных ртов подхлестнуло рост цен на продукты питания, одновременно с уменьшением производительности, и спрос начал превышать предложение. Расширение пахотных земель сократилось, а пастбища уменьшались, из-за чего сократилось поступление белка и во все более скудной диете преобладали зерновые. Демографическое давление уменьшило стоимость труда и, как следствие, реальные доходы. В лучшем случае уровень жизни замер на одной точке. В начале XIV века произошло очередное ухудшение, когда из-за нестабильных погодных условий неурожайные годы привели к катастрофическому голоду. И хотя численность населения снизилась в первую четверть столетия, последующие кризисы продолжались еще одно поколение, а различные болезни животных уменьшали численность скота.

Большая часть Европы, похоже, попала в своего рода модифицированную мальтузианскую ловушку, в которой внутренние проблемы, такие как неблагоприятная пропорция земля/труд из-за предыдущего демографического роста и внешние потрясения в виде климатических изменений, снижающих производство, ухудшали жизнь для трудящихся масс и благоприятствовали элитам, контролировавшим средства производства — прежде всего землю. Черная смерть привела к резкому сокращению населения с сохранением физической инфраструктуры. Благодаря увеличенной производительности производство сокращалось меньше, чем население, вследствие чего среднее производство и доход на душу населения росли. Независимо от того, действительно ли чума погубила больше людей трудоспособного возраста, чем молодых и старых, как иногда утверждается, земли по отношению к трудовым ресурсам стало больше. Земельная рента и процентные ставки упали как в абсолютном выражении, так и относительно заработной платы. Землевладельцы теоретически несли убытки, а работники могли надеяться на улучшение качества жизни. Но на практике очень многое зависело от институтов и структур власти, умерявших переговорный потенциал средневековых работников.

Наблюдатели в Западной Европе того времени быстро отметили рост требований и зарплат. Монах-кармелит брат Жанде Венетт писал в своей хронике примерно в 1360 году, что после эпидеми, несмотря на то, что все было в изобилии, цены на все удвоились: на домашнюю утварь и на еду, как и на товары торговцев, наемный труд, фермерских работников и слуг. Единственным исключением оставались недвижимость и дома, которых и до сих пор наблюдается переизбыток.

Кажется зловещим и невероятным, что мы до сих пор находим общее с людьми, которые жили 500 лет назад. Они также сталкивались с болезнями без какого-либо понимания и даже отдаленных надежд на адекватное лечение. На прошлой неделе Папа Римский Франциск шел по безлюдным улицам Рима, которые опустели из-за коронавируса. Он посещал церковь Сан-Марчелло-аль-Корсо, чтобы почтить крест. Предположительно тот же самый, который защищал Рим от чумы в 1522 году.

Сегодня мы вновь находимся под угрозой эпидемии, которая пока одерживает верх и переворачивает наши представления с ног на голову. Даже предпринятые меры, включая карантин, выходят из мучительного прошлого. Из того прошлого, от которого нам досталась большая часть величайшего западноевропейского искусства. Эти шедевры веками нас впечатляли и утешали. Теперь мы можем взглянуть на них по-новому, или даже найти в них практические идеи, как справиться с кризисом.

Смерть и трое ее приспешников едут по миру, сокрушая под копытами своих лошадей, как правителей, так и простых крестьян. Эта гравюра на дереве наглядно иллюстрирует 6 главу Откровения Иоанна Богослова и определяет трех самых страшных убийц человечества: войну, голод и эпидемию. Дюрер отошёл от привычного представления Смерти в виде ухмыляющегося скелета с косой, он изобразил Смерть в виде худого бородатого старика с трезубцем. Всадник с весами воплощает собой голод. С мечом — войну. А самый дальний лучник представляет собой мор. Потому что стрелы чумы поражают незримо, как будто на расстоянии, без предупреждения. В мире Дюрера этого всадника боялись больше всего.

Каждый город в ранней Европе страдал от повторяющихся эпидемий, которые могли убить 10-50% населения. Считается, что по крайней мере половина жителей Неаполя — более 200 000 человек — умерли от чумы в 1656 году. Картина Розы — репортаж с линии смерти. Она может показаться чрезмерной в жутком преувеличении: новорожденный ребенок подписывает соглашение со Смертью, признавая, что человеческое существование несчастно и кратко. Смерть — это ужасающий скелет с крыльями, которые проступают сквозь мрачную тьму картины.

Роза пережил чуму 1656 года, но потерял своего маленького сына, а также брата, сестру, ее мужа и пятерых детей. Младенец на картине — тот самый молодой сын живописца, Розальдо, принимающий власть смерти.

Эта картина — трогательное признание отчаяния. Старик молится за своего сына и самого себя, в надежде пережить эпидемию. Тициан нарисовал этот сумрачный образ, когда Венеция была разорена чумой. Он изображает себя полуголым, распластанным перед Девой Марией, обнимающей тело мертвого Христа.

Скуола Сан-Рокко свидетельствует о страданиях Венеции, несмотря на все ее усилия. Туристы ежедневно слетались в Венецию, чтобы увидеть картины Тинторетто. Но когда текущий карантин будет закончен, стоит остановиться на той самой лестнице, которую Дзанки погрузил в атмосферу разрушительной чумы 1630 года.

Бубонная чума отразилась на многих величайших произведениях мира. Хендрикье Стоффельс стала одной из ее жертв. Она чувственна и жива на портрете, сделанном ее возлюбленным, Рембрандтом. Мягкие темные глаза создают ощущение близости и откровенности. Стоффельс была домработницей овдовевшего Рембрандта прежде, чем стала его партнером в жизни и бизнесе. От Рембрандта у нее была дочь, и она приняла на воспитание его сына Тита. После того, как живописец обанкротился, она стала его деловым представителем и держала его на плаву. Эта картина является свидетельством их любви.

А затем, в 1663 году, корабль из Алжира принес чуму в Амстердам, и Стоффельс стала одной из ее жертв. Именно ее потеря способствовала трагедии и мукам, которые мы видим в последних автопортретах Рембрандта.

Римский солдат Себастьян, приговоренный к расстрелу из стрел с близкого расстояния за свои христианские убеждения, был защитником от чумы, а также гомоэротической иконой. Живопись Хонтхорста сумела объединить оба элемента. Его родной Утрехт, в Нидерландах, был поражен чумой в 1620-х годах. Эта картина страстно изображает святого как вдохновляющего героя чудесного выживания. Стрелы, глубоко вонзившиеся в его плоть, выглядят так же фатально, как бубоны (увеличения в лимфоузлах), — но Себастьян был вылечен от этого тяжелого испытания. Бледная кожа, темная обстановка и интенсивное насилие этого образа вдохновлены Караваджо, чье искусство взволновало Хонтхорста, когда он отправился в Рим.

Читайте также: