Микоплазменная пневмония у вич инфицированных

Микоплазменная инфекция вызывается микоплазмами – микроорганизмами, которые имеют черты, свойственные бактериям и вирусам.

Размеры микоплазм очень малы, что приближает их к вирусам. В отличие от бактерий, они не имеют жесткой клеточной стенки. Этим объясняется их устойчивость к некоторым антибиотикам. В то время как вирусы воспроизводятся только внутри живых клеток организма, микоплазмы способны к росту и размножению на бесклеточных средах.

У человека обнаружено не менее 13 видов микоплазм. Большинство из них входят в состав нормальной микрофлоры слизистых оболочек рта и мочеполового тракта, но несколько видов (например, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium) являются возбудителями заболеваний дыхательной и мочеполовой систем.

Наиболее серьезное из заболеваний дыхательной системы – микоплазменная пневмония. Инфекция передается преимущественно воздушно-капельным путем. Рост заболеваемости может отмечаться в осенне-зимний период в различных коллективах, местах скопления больших количеств людей (например, в школах).

Более высокая восприимчивость и тяжелые формы микоплазменной пневмонии отмечаются у пациентов с ослабленной иммунной системой (например, у лиц, зараженных вирусом иммунодефицита).

При поражении микоплазмами органов мочеполового тракта могут развиваться уретриты (воспаление мочеиспускательного канала), пиелонефриты (поражение почечных лоханок), воспалительные процессы в маточных трубах, матке.

Лечение микоплазменной инфекции заключается в приеме антибактериальных препаратов.

Mycoplasma infections, Mycoplasmosis.

При микоплазменной пневмонии могут возникать следующие симптомы:

- кашель – сухой или с небольшим количеством мокроты;

- головная боль;

- повышение температуры тела;

- озноб;

- насморк;

- першение, боль в горле;

- боль в ушах;

- общая слабость.

При поражении микоплазмами мочеполовой системы наблюдаются:

- выделения из мочеиспускательного канала (могут иметь слизистый или слизисто-гнойный характер);

- боль, жжение в мочеиспускательном канале;

- покраснение наружного отверстия мочеиспускательного канала;

- боль, тяжесть в области мошонки у мужчин;

- частые позывы к мочеиспусканию;

- боль внизу живота у женщин, выделения из влагалища;

- болезненные ощущения при половом акте;

- боль в области поясницы;

- повышение температуры тела.

Общая информация о заболевании

Микоплазмы – микроорганизмы, которые являются возбудителями заболеваний дыхательной и мочевыделительной систем. По мнению исследователей, они занимают промежуточное положение между вирусами и бактериями, так как имеют черты, присущие данным группам микроорганизмов.

Более 10 видов микоплазм в организме человека входят в состав нормальной микрофлоры и лишь несколько видов являются патогенными.

Mycoplasma pneumonia – возбудитель заболеваний органов дыхания. Инфекция распространяется преимущественно воздушно-капельным путем. При этом могут развиваться трахеит, бронхит, пневмония. Воспаление легких возникает только у 5-10 % инфицированных пациентов. Как правило, оно протекает легко, поэтому данный вид пневмонии называют пневмонией "на ногах".

Микоплазменная пневмония составляет от 20 % до 50 % от общего числа случаев воспаления легких в школах, институтах и других местах массового скопления людей. Вспышки заболеваемости отмечаются в осенне-зимний период.

Более высокая восприимчивость к инфекции и тяжелые случаи заболевания отмечаются у людей с ослабленной иммунной системой (например, при иммунодефиците у больных ВИЧ), пациентов с другими хроническими заболеваниями (бронхиальной астмой).

Возбудитель микоплазменной пневмонии может вызывать поражение других органов и тканей:

- кожи (сыпь различной степени выраженности в виде красных пятен, слегка возвышающихся над поверхностью кожи, пузырьков, заполненных жидкостью, и других элементов),

- печени,

- почек,

- клеток крови (могут развиваться различные виды анемии, нарушения в системе свертывания крови),

- головного мозга и его оболочек (энцефалит, менингоэнцефалит, менингит),

- сердца (миокардит, перикардит),

- суставов.

Причиной данных заболеваний может быть как острая инфекция, так и аутоиммунное поражение органов. Аутоиммунное поражение возникает в случаях, когда иммунная система разрушает не только чужеродные объекты (например, микоплазмы), но и собственные клетки и ткани, ошибочно принимая их за чужеродные.

Возбудителями болезней мочеполовой системы у мужчин и женщин являются Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium и некоторые другие виды микоплазм.

Инфекция передается во время полового контакта, а также при прохождении ребенка через родовые пути во время родов.

Данные микроорганизмы способны вызывать уретрит, простатит, воспаление матки, маточных труб, яичников, пиелонефриты и другие воспалительные заболевания органов мочеполового тракта. У новорождённых инфицирование микоплазмами может приводить к развитию пневмонии, менингита и даже к смерти.

При микоплазменной инфекции мочеполовых органов ярко выраженные проявления заболевания могут отсутствовать, таким образом, инфекция переходит в хроническую форму.

Хронический воспалительный процесс в органах репродуктивной системы опасен серьезными осложнениями: мужским и женским бесплодием, преждевременными родами, внематочной беременностью.

Кто в группе риска?

К группе риска относительно микоплазменной пневмонии относятся:

- лица, находящиеся в местах большого скопления людей (например, в школах),

- лица, контактировавшие с больным микоплазменной пневмонией,

- дети школьного возраста,

- лица в возрасте 15-30 лет,

- лица с иммунодефицитными состояниями (например, ВИЧ).

В группу риска по заражению мочеполовой микоплазменной инфекцией входят:

- лица, практикующие незащищенные половые контакты,

- лица, имеющие несколько половых партнеров.

Особое значение для дальнейшего лечения имеет идентификация возбудителя инфекции, это важно для подбора наиболее эффективных препаратов при дальнейшем лечении. Ведущую роль в этом играет лабораторная диагностика.

- Общий анализ крови. Позволяет определить основные показатели крови: количество эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов. При микоплазменной инфекции отмечается повышенный уровень лейкоцитов, как результат воспалительного процесса.

- Скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Неспецифический показатель различных патологических процессов в организме, в основном воспалительного характера. Помогает проследить динамику течения данных процессов. При микоплазменной инфекции повышается.

- Общий анализ мочи с исследованием осадка методом проточной цитофлуориметрии. Данный анализ позволяет охарактеризовать основные свойства мочи, ее физико-химический состав, выявить воспалительные изменения и некоторые другие показатели. Характер изменений в моче зависит от преимущественного поражения того или иного органа мочеполовой системы. Например, при микоплазменном уретрите моча может быть мутной, в ней обнаруживается повышенное количество лейкоцитов, слизи.

- Определение наличия ДНК определенного вида микоплазм методом полимеразной цепной реакции в материалах образца (мокрота, мазок из носоглотки, бронхоальвеолярный лаваж,мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты, ликвор (жидкость, омывающая мозг), синовиальная (суставная) жидкость). С помощью такого анализа можно выявить генетический материал (ДНК) возбудителя инфекции в исследуемом материале. Его наличие говорит о том, что заболевание вызвано именно этим видом микоплазм.

- Определение наличия генетического материала (ДНК) методом полимеразной цепной реакции в крови. Метод позволяет выявить генетический материал микоплазм в крови пациента и определить их вид. Такое точное идентифицирование дает представление об особенностях течения заболевания. Количественные показатели позволяют оценить динамику воспалительного процесса, эффективность проводимой терапии.

- Посев на Mycoplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам. Собранный материал помещают на специальные питательные среды, предназначенные для роста микоплазм. Затем добавляются антибактериальные препараты и определяется наиболее эффективный из них. Таким образом можно не только выявить возбудителя инфекции, но и подобрать оптимальный антибиотик, который максимально эффективно подавляет именно данный вид микоплазм.

- Определение титра IgA в крови к определенному виду микоплазм. В ответ на проникновение возбудителя инфекции в организм человека иммунная система начинает вырабатывать специальные белковые частицы (иммуноглобулины, или антитела), которые обнаруживают и уничтожают патогенные микроорганизмы. Существует несколько видов иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG), каждый из которых выполняет свои функции. IgAслужит для защиты слизистых оболочек от внедрения патогенных микроорганизмов. Соответственно, обнаружение в крови пациента IgA может свидетельствовать о текущей инфекции.

- Определение титра IgG в крови к определенному виду микоплазм. Иммуноглобулины класса G вырабатываются через некоторое время после проникновения возбудителя инфекции в организм и сохраняются в течение длительного времени. Их наличие может свидетельствовать об остром процессе, перенесенном в прошлом заболевании или рецидиве хронической формы инфекции.

- Определение титра IgM в крови к определенному виду микоплазм. Иммуноглобулины данного вида первыми вырабатываются в ответ на попадание возбудителя и существуют в течение непродолжительного времени. По их выявлению с большей вероятностью можно судить о наличии острой микоплазменной инфекции.

- Рентгенография органов грудной клетки. Простой и информативный метод. Позволяет выявить изменения в легочной ткани, характерные для микоплазменной пневмонии.

- Ультразвуковое исследование (УЗИ). После преобразования полученных сигналов формируется изображение внутренних органов. С помощью УЗИ можно диагностировать изменения в структуре тканей органов, различные патологические новообразования, что может потребоваться при осложнениях микоплазменной инфекции (например, при внематочной беременности).

Лечение микоплазменной инфекции заключается в приеме антибактериальных препаратов. Длительность и интенсивность лечения зависит от конкретной клинической ситуации и определяется лечащим врачом.

Для профилактики микоплазменной пневмонии следует соблюдать следующие принципы:

- использовать одноразовые маски при контакте с больным человеком,

- соблюдать режим труда и отдыха,

- выполнять физические упражнения,

- регулярно пребывать на свежем воздухе.

Для профилактики инфекций мочеполового тракта, вызванных микоплазмами, следует:

- использовать презервативы,

- при появлении жжения, выделений из мочеиспускательного канала или других признаков инфекции обратиться к врачу для проведения обследования и лечения.

Рекомендуемые анализы

Литература

Dan L. Longo, Dennis L. Kasper,J. Larry Jameson, Anthony S. Fauci, Harrison's principles of internal medicine (18th ed.). New York: McGraw-Hill Medical Publishing Division, 2011. Chapter 175. Infections Due to Mycoplasmas.

Ежегодное увеличение числа случаев ВИЧ-инфекции среди населения Российской Федерации со свойственной ей прогрессирующей иммуносупрессией обусловливает увеличение числа инфекционной патологии у данной категории больных. Если раньше о некоторых из них информация носила фрагментарный характер, то в настоящее время практическим врачам необходимо владеть достаточным объемом знаний по диагностике и лечению вторичных заболеваний при ВИЧ-инфекции.

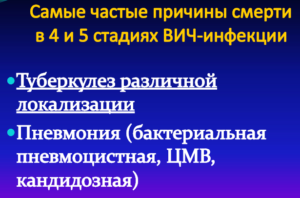

Развитие вторичных инфекционных заболеваний является основной причиной смертности больных и определяет продолжительность жизни больного СПИДом. Пневмонии являются причиной смерти примерно 20 % больных, однако в большинстве случаев этиология пневмонии остается неустановленной. У 98 % больных отмечено наличие нескольких сопутствующих диагнозов, среди которых регистрируются пневмония, туберкулез легких, вирусный гепатит С. Пневмоцистная пневмония занимает третье место среди причин летальных исходов у ВИЧ- инфицированных больных.

В Сибирском федеральном округе с увеличением количества ВИЧ-инфицированных растет количество летальных исходов среди данной группы больных. В 2012 году умерло 4089 больных, в 2013 – 4738, а в 2014 году был зарегистрирован летальный исход у 5305 больных ВИЧ-инфекцией. Общее число умерших ВИЧ-инфицированных в Сибирском федеральном округе (СФО) составило 30 608 (главным образом потребители инъекционных наркотиков). Кумулятивная летальность от ВИЧ-инфекции в СФО на начало 2015 года составила 16,7 %.

В настоящее время стадия ВИЧ-инфекции на территории Омской области определяется как концентрированная, то есть характеризуется укоренением и распространением вируса в среде потребителей инъекционных наркотиков, переходом ВИЧ в общую популяцию населения посредством сексуальных контактов и распространенностью ВИЧ среди беременных менее 1 % (0,46 % в 2014 году).

Несмотря на внедрение в практику лечения больных ВИЧ-инфекцией высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ), показатель смертности увеличивается, что объясняется отсутствием приверженности к лечению. Многие пациенты не состоят на учете, не посещают СПИД-центры и обращаются за медицинской помощью уже в разгар заболевания, когда оказание адекватной помощи не всегда удается.

Летальные исходы чаще связаны с поздней диагностикой. Смертельные исходы от ВИЧ- инфекции, как правило, регистрируются у пациентов, не получавших ВААРТ или не соблюдавших режим лечения, при этом наиболее частой причиной является прогрессирование туберкулеза. Второй по значимости причиной смерти является наличие пневмоцистной пневмонии (ПЦП) более чем у четверти больных. На долю ПЦП среди пациентов с ВИЧ-инфекцией приходится 20 %.

Известно, что частота, этиологический спектр и тяжесть поражения нижних дыхательных путей у больных ВИЧ-инфекцией зависит от количества CD4+лимфоцитов в крови. При сохранении количества этих лимфоцитов в крови более 500 клеток/мкл наиболее часто (88,2 % случаев) встречаются бактериальные бронхиты и пневмонии. При содержании CD4+ в крови от 500 до 200 в 1 мкл регистрируются случаи бактериальной пневмонии (67,1 %) и туберкулеза легких (28,1 %), а при снижении количества лимфоцитов CD4 менее 200 клеток/мкл – туберкулез, цитомегаловирусная инфекция (11,2 %) и пневмоцистоз (7,2 % случаев).

При внедрении в клиническую практику антипневмоцистной профилактики в Европе, например, наблюдалось снижение к 1992 году частоты развития ПЦП у взрослых с ВИЧ-инфекцией с 53 до 42 %. Применение высокоактивной антиретровирусной терапии также способствовало снижению частоты возникновения ПЦП с 4,9 до 0,3 случаев на 100 ВИЧ-инфицированных в год.

Кроме пациентов с ВИЧ-инфекцией, пневмоцистная пневмония может встречаться у недоношенных новорожденных детей (68,1 % всех заболевших ПЦП); у пациентов с лейкозами (12,3 %); при других злокачественных опухолях (7,3 %); при трансплантации органов (3,6 %); первичной иммунной недостаточности (2,0 %); коллагенозах (0,6 %); нарушениях питания (0,3 %); множественной миеломе (0,2 %), а также при невыясненных причинах (4,5%).

Уровень инфицированности Р. jirovecii в Москве составляет до 75 %. Носительство встречается у 10 % здоровых, более 90 % имеют антитела к данному возбудителю. Зараженность Р. jirovecii среди ВИЧ- инфицированных больных и медицинских работников отделений СПИДа и пульмонологии колеблется от 28 до 84 %. Это может свидетельствовать о развитии внутрибольничной пневмонии с воздушно-капельным механизмом передачи. Известно о развитии лекарственной устойчивости у больных с ПЦП при длительном нахождении пациентов в стационаре в связи с передачей Р. jirovecii от больных друг другу.

Пневмоцистоз – антропонозная респираторная инфекция, проявляющаяся преимущественно интерстициальной пневмонией с аэрогенным путем передачи возбудителя. Пневмоцисты широко распространены среди многих видов диких и домашних животных. Благодаря иммунологическим, цитохимическим и генетическим методам исследования установлено, что хромосомы пневмоцист от человека, мышей, хорьков сходны по размерам, но имеют индивидуальный кариотип. Это свидетельствует о строгой видовой специфичности P. carini.

При моделировании пневмоцистной пневмонии животных (крыс, мышей, хорьков) было выявлено наличие вместе с пневмоцистами большого количества вирусных частиц, структура которых соответствовала строению коронавируса – от 80 до 130 нм, что подтверждает тезис об усилении пневмоцистной инфекции в присутствии эндогенного кофактора – вирусов или бактерий.

Таксономическое положение Pneumocystis jirovecy(carini) не вполне определено, иногда пневмоцист рассматривают как спорообразующее простейшее, но большинство исследователей свидетельствуют об их принадлежности к дрожжевым грибам.

Р. jirovecii является внеклеточным паразитом, весь жизненный цикл которого происходит в альвеоле и включает четыре стадии: трофозоит, прециста, циста, спорозоит. Размножение паразита сопровождается появлением большого числа трофозоитов – вегетативной формы величиной 1-5 мкм, одноядерных, с двухслойной клеточной тонкой мембраной. Трофозоит округляется, формирует утолщенную клеточную стенку и превращается в раннюю прецисту, которая имеет овальную форму, размер 5 мкм, характеризуется наличием одного крупного ядра и тонкой пелликулы.

Пневмоцистная пневмония развивается при нарушениях гуморального и клеточного иммунитета. В макрофагах имеется лимфоцитозависимый дефект, что мешает им распознавать размножающиеся пневмоцисты. Клетками- мишенями для пневмоцист являются апьвеолоциты 1-го типа, поражение которых проявляется деструкцией клеток, нарушением целостности альвеолярной выстилки и развитием экссудативных явлений. Альвеолоциты 2-го типа активируются возбудителем при интенсивном размножении в альвеолах с использованием специфических белков сурфактанта.

При этом активность макрофагов направлена не на поглощение возбудителя, а на защиту альвеол от избыточного заполнения материалом сурфактанта. При высокой поглотительной способности макрофагов протеолитические функции истощаются быстрее секреторных возможностей апьвеолоцитов 2-го типа, что ведет к гиперпродукции сурфактанта, и это позволяет ряду авторов относить пневмоцистоз легких к функциональному альвеолярному липопротеинозу.

При морфологическом исследовании наличие пневмоцистоза было выявлено как в одном, так и в обоих легких, а при гистобактериоскопии определяли несколько возбудителей в одном поле зрения. При этом активность сочетанных инфекций имела различный характер с активным прогрессированием одного заболевания и подострым проявлением другого.

Пневмоцистная пневмония встречаются у новорожденных с низкой массой тела при рождении (недоношенных и детей с задержкой внутриутробного развития). Данный факт объясняется иммунологической незрелостью и дефицитом материнских антител. Наиболее вероятным способом передачи Р. jiroveci от матери к новорожденному является внутриутробный путь.

Известны случаи заболевания ПЦП у детей с врожденной ВИЧ-инфекцией, что часто заканчивается летальным исходом. При этом необходимо понимать, что развитие оппортунистических заболеваний у ВИЧ-инфицированных детей первого года будет оставаться еще много лет актуальной темой, ввиду роста числа ВИЧ-инфицированных матерей.

Нередки случаи сочетания пневмоцистной пневмонии с туберкулезом легких, что крайне усложняет диагностику и лечение больного. Пациенту с бактериовыделением назначается специфическая терапия в стандартных режимах, не приводящая к положительной клинико-рентгенологической динамике. Смерть наступает от нарастания легочно-сердечной недостаточности, что является частой причиной летального исхода при распространенном туберкулезе легких. Однако при патологоанатомическом исследовании, помимо микобактерий туберкулеза, обнаруживаются еще и пневмоцисты.

Иногда отмечается сходство клинической симптоматики при туберкулезе и пневмоцистной пневмонии у больных с поздними стадиями ВИЧ. При пневмоцистной пневмонии, как было уже указано ранее, наиболее ранним признаком является одышка, появляющаяся при умеренной нагрузке, а впоследствии и в покое – до 30-50 в минуту. В последующем возникает возвратная, неустановленной причины фебрильная лихорадка, которая может сохраняться даже при эффективном лечении.

Кашель, как правило, сухой или с незначительным количеством мокроты. При прогрессировании заболевания кашель становится постоянным, особенно в ночное время. Отмечаются снижение аппетита, бледность, тахикардия, потеря веса, ночная потливость, нередки осложнения в виде спонтанного пневмоторакса, пневмомедиастинума, подкожной эмфиземы.

Однако заподозрить пневмоцистную пневмонию можно, опираясь на клинико-анамнестические данные: длительное начало (от 1 до 6 месяцев) с нарастающей одышкой, высокая лихорадка и сухой кашель, появление в разгаре заболевания выраженной дыхательной недостаточности. У пациентов отмечаются высокие показатели СОЭ (в среднем 41,3±3,2 мм/ч), суммарная активность ЛДГ (737±194,5 МЕ/л), снижение р02 в крови (29,8±2,7 мм рт. ст.).

Качественная диагностика пневмоцистной пневмонии предполагает проведение компьютерной томограммы легких, бронхоскопии, биопсии периферических лимфоузлов, магнитно-резонансной томографии головного и спинного мозга, использование молекулярных и паразитологических методов диагностики.

Бронхоскопия с бронхоальвеолярным лаважем в сочетании с трансбронхиальной биопсией позволяет обнаружить пневмоцисты с частотой от 72 до 100 % и является наиболее эффективным методом диагностики пневмоцистной пневмонии. Однако необходимо помнить о возможных осложнениях при проведении данного исследования в виде кровотечения и пневмоторакса.

При рентгенологическом исследовании органов грудной клетки могут выявляться различные изменения, которые носят неспецифический характер с наличием двусторонних и обычно симметричных инфильтратов в легких. В отечную стадию продолжительностью в среднем 7-10 дней у трети пациентов в начале может быть рентгенологически нормальная картина легких, реже выявляются прикорневое снижение пневматизации легочной ткани и усиление интерстициального рисунка.

Наличие плеврального выпота для пневмоцистной пневмонии не характерно, поэтому при его обнаружении необходимо исключить другие заболевания: туберкулез, бактериальную пневмонию, саркому Капоши с поражением легких.

Эмфизематозная (последняя) стадия характеризуется формированием многочисленных воздушных полостей, пневматоцеле, которые являются причиной спонтанного пневмоторакса, что легко выявляется с помощью КТ-исследования.

Эффективным молекулярно-биологическим методом является метод амплификации фрагментов генов пневмоцист с помощью ПЦР, которая выявляет участки ДНК возбудителя в любых биологических материалах. Для диагностики пневмоцистоза необходима разработка количественных критериев оценки выявления цист в субстратах от больных.

Возможно применение паразитологического метода, основанного на прямом морфологическом выявлении пневмоцист в биологическом материале (легочной ткани, бронхоальвеолярном лаваже, индуцированной мокроте).

Основным препаратом первого выбора для лечения пневмоцистной пневмонии является комбинация триметоприм-сульфаметоксазол (ко-тримоксазол) в соотношении 1:5 (в 1 таблетка/ампула содержится 80 мг триметоприма и 400 мг сульфаметоксазола). Препарат назначают из расчета по триметоприму по 20 мг на 1 кг массы тела в сутки (со 100 мг сульфаметоксазола) каждые 6-8 ч в течение 7-21 дня (таким образом, расчетная доза для ко-тримоксазола составит 120 мг/кг/сут в 3-4 приема).

В тяжелых случаях используется внутривенная форма препарата, которая при улучшении самочувствия заменяется на пероральную. Однако у 60 % пациентов с ВИЧ-инфекцией в таких дозах регистрируются нежелательные токсические явления (сыпь, лейкопения, лихорадка, тремор, головная боль, неврозы, бессонница и др.). Не исключено отсутствие эффекта от проводимой терапии, что встречается при лекарственной резистентности.

При непереносимости и недостаточной эффективности ко-тримоксазола назначают пентамидин парентерально в дозе 4 мг/кг/сут внутривенно, 600 мг/сут ингаляционно. Пентамидин имеет одинаковую эффективность по сравнению с ко-тримоксазолом, однако на пентамидин чаще встречаются неблагоприятные побочные реакции, и он не зарегистрирован на территории Российской Федерации.

Другим часто применяемым препаратом резерва при пневмоцистной пневмонии, является дапсон, обычно используемый для терапии лепры. Дапсон (100 мг 1 раз в сутки) рекомендуется сочетать с триметопримом (15-20 мг/кг/сут каждые 8 ч в течение 21 дня). Известно, что препарат обладает высокой токсичностью.

Иной резервной схемой лечения пневмоцистной пневмонии умеренной степени тяжести является комбинация клиндамицина 600-900 мг каждые 6-8 ч внутривенно капельно или 300-450 мг каждые 6 ч внутрь в сочетании с примахином по 30 мг внутрь в сутки в течение 21 дня.

В литературе имеются сведения о препарате атоваквон (антипротозойное средство) – 750 мг, 3 приёма в день внутрь. Атоваквон не является препаратом выбора, используется для лечения токсоплазмоза и профилактики пневмоцистной пневмонии в случаях выраженных аллергических реакций на вышеперечисленные препараты или при их неэффективности.

Триметрексат (антипротозойное средство) применяется только у взрослых, в/в инфузия: 45 мг/м2 поверхности тела в течение 1 часа 1 раз в сутки в течение 21 суток. Является антагонистом фолиевой кислоты, поэтому одновременно назначают фолинат кальция, внутрь или в/в, 20 мг/м2 поверхности тела 4 раза в сутки в течение 24 суток. Препарат обладает высокой токсичностью.

В первые 3-5 дней после начала лечения пневмоцистной пневмонии отмечается выраженное ухудшение состояния, связанное с массовой гибелью паразитов, в связи с чем необходимо назначение преднизолона per os по 40 мг 2 раза в день в течение 5 дней, затем – 40 мг 1 раз в день в течение еще 5 дней, затем – 20 мг 1 раз в день в течение 11 дней.

Без специфического лечения от пневмоцистной пневмонии летальный исход был зарегистрирован у 50 % детей раннего возраста, 40 % старших детей, у 70 % больных ВИЧ- инфекцией, а иногда и у 90-100 %. В период разгара заболевания летальность достигает 20-27 %. Ранняя эффективность лечения пневмоцистной пневмонии у больных с ВИЧ-инфекцией достигает 75-80 %. Только у 43 % пациентов через 5 месяцев исчезают патологические изменения на рентгенограммах. У 10-40 % возникают рецидивы, иногда до 5-7 раз в течение жизни. Несмотря на относительную эффективность лечения, средняя продолжительность жизни больного пневмоцистной пневмонии с ВИЧ-инфекцией составляет около 9 месяцев; в течение 21 месяца умирает подавляющее большинство больных.

В. С. Боровицкий описывает следующие прогностические критерии. Существуют три независимых показателя, связанных со смертностью от ПЦП: систолическое кровяное давление

У ВИЧ-положительных людей нередко возникают различные инфекционно-воспалительные осложнения из-за снижения общей иммунной резистентности организма. Пневмония при ВИЧ наблюдается у 70% зараженного населения.

Она носит атипичный характер и протекает иначе, чем у людей с нормальным иммунитетом. Ослабленный организм становится мишенью для болезнетворных микроорганизмов, которые в норме практически не вызывают воспаления легочной ткани. Правильное лечение и выявление ВИЧ-ассоциированной пневмонии требует знания особенностей клинического течения и терапевтического процесса.

Что такое пневмоцистная пневмония у ВИЧ-инфицированных

Пневмоцистная пневмония — это острый инфекционно-воспалительный процесс, локализованный в легочной ткани и вызванный особыми грибками — пневмоцистами. Этот вид пневмонии встречается не только у ВИЧ-ассоциированных людей, но и у лиц с врожденными (первичными) иммунодефицитами, у ослабленных пациентов на фоне химиолучевой терапии или приема глюкокортикостероидов, а также цитостатиков.

Пневмоцистное поражение легких встречается у большинства населения с диагнозом ВИЧ. Она может появляться несколько раз, что часто говорит об увеличении концентрации вируса иммунодефицита в крови. Заболевание у данной категории лиц протекает тяжело, требует незамедлительного лечения и тщательного медицинского наблюдения.

Пневмоцистная пневмония встречается у ВИЧ-инфицированных любого пола и возраста, риск заражения пневмоцистами зависит и прямо пропорционален степени угнетения иммунного ответа. При СПИДе частота встречаемости значительно увеличивается, к тому же часто возникает двухстороннее поражение дыхательной системы и всевозможные осложнения.

Причины

Ведущей причиной развития грибкового процесса становится угнетение иммунного статуса, а непосредственной — попадание пневмоцисты в нижние отделы дыхательных путей. Пневмоциста не вызывает бронхит или трахеит, потому что неспособна размножаться в просвете бронхов или трахеи. Риск развития увеличивается у лиц, имеющих врожденные пороки дыхательной системы.

Пневмония грибковой этиологии при ВИЧ-инфекции развивается при снижении лимфоцитов до критического значения. При этом иммунитет перестает свою адекватную зашитую функцию от различных патогенов. Пневмоциста, проникая в организм, направляется в дыхательную систему и вызывает воспаление в интерстициальной ткани легких при ВИЧ, а при нормальном же иммунном ответе пневмоциста элиминируется уже из верхних дыхательных путей, не попадая в нижние отделы. Грибок начинает активно размножаться, быстро распространяясь по соединительнотканным структурам. При одновременном поражении обоих легких развивается тотальная двусторонняя пневмония, имеющая крайне тяжелое и агрессивное течение. Пневмоцистная односторонняя пневмония у ВИЧ-инфицированных встречается чаще, примерно в 60% случаев.

Симптомы

Заболевание имеет непродолжительный инкубационный период, продолжительность которого зависит от степени иммунносупрессии у больного: чем слабее иммунитет, тем быстрее начинается стадия клинических проявлений. Средняя продолжительность инкубационного периода составляет не более 2-3 дней. Болезнь начинается с неспецифической симптоматики: появляется резкая слабость, быстрая утомляемость и повышенная сонливость.

Вслед за этим повышается температура до субфебрильных или фебрильных цифр. Больных мучает кашель без отхождения мокроты, а сильная потливость по ночам заставляет просыпаться. Когда размножение грибка приводит к значительному поражению интерстиция легких, появляются клинические признаки дыхательной недостаточности: сначала возникает только небольшая одышка до 20 дыхательных движений в минуту.

При прогрессировании недуга проявления усиливаются, и заболевание уже представляет серьезную опасность для здоровья. Так, легкая одышка превращается в тахипноэ до 30-35 дыханий в минуту, а в крови начинает изменяться нормальный газовый состав: появляется увеличенная концентрация углекислоты в кровяном русле, а количество кислорода снижается. Гипоксическое состояние при отсутствии адекватного лечения может стать фатальным.

Диагностика

Диагностический поиск начинается с общеклинических анализов. Доктор выписывает направление на лабораторный анализ капиллярной и венозной крови, мочи. Обязательно проводят аускультацию и перкуссию легких. Верификация диагноза требует выявления специфической картины грибкового поражения легких.

Для этого используются следующие методы:

- рентгенография органов грудной клетки;

- компьютерная томограмма легких;

- магнитно-резонансная томография.

На обзорной рентгенограмме врач-рентгенолог выявляет очаги деструктивного процесса в легочной ткани, оценивает состояние легочных полей, корней легких и легочный рисунок. Более информативным методом является компьютерная томография (КТ). Диагноз подтверждается при получении типичной радиологической картины заболевания: на фоне сниженной прозрачности легочного рисунка четко видны только бронхи и артериальные сосуды. Диффузная туманность и снижение воздушности легочных альвеол являются достоверным признаком наличия грибковой инфекции.

Для идентификации самого возбудителя могут использоваться несколько методик: простая микроскопия, иммунофлюоресценция или полимеразная цепная реакция. Если мокроту при кашле получить не удалось, то сначала проводят диагностическую бронхоскопию и получают смывы из бронхов, которые затем и подвергают исследованию. В исключительных случаях для получения материала может использоваться прицельная биопсия пораженного участка легкого.

Методы лечения

Фармакотерапия грибкового поражения легких у иммуносупрессированных пациентов проводится в двух направлениях: лечение ВИЧ-инфекции и медикаментозная терапия непосредственно пневмоцистной инвазии.

Вылечить иммунодефицит окончательно невозможно, но положительно повлиять на иммунный статус пациента не составляет труда. Пациентам назначается индивидуально разработанная антиретровирусная терапия, которая сопровождается введением специальных антител и человеческих иммуноглобулинов. Иммунная коррекция позволяет предотвратить распространение инфекции и предупредить присоединение новых инфекционных болезней.

Лечение пневмоцистного поражения легочной ткани заключается в использовании высокоэффективных антибактериальных препаратов, которые быстро уничтожают патогенный гриб.

Чаще всего в медицинской практике используются следующие фармакологические средства:

- комбинированные сульфаниламиды (Бисептол или Ко-тримоксазол);

- линкозамиды;

- дапсон;

- пентамидин.

Препараты используются только совместно с пробиотиками и противогриьковыми средствами, чтобы избежать нарушения нормального микробоценоза ЖКТ.

Для улучшения отхождения мокроты и восстановления адекватного мукоцилиарного клиренса используются муколитики и отхаркивающие медикаменты: Ацетилцистеин, Мукалтин, Амброксол, Бромгексин. При высокой температуре назначают нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), например, ибупрофен или парацетамол.

Тяжелые пневмонии при ВИЧ-инфекции, сопровождающиеся выраженной дыхательной недостаточностью, требуют проведения оксигенотерапии и даже искусственной вентиляции легких.

Бисептол для ВИЧ-инфицированных

Бисептол или Ко-тримоксазол для ВИЧ-инфицированных является препаратом выбора для фармакотерапии пневмоцистоного поражения легких. Механизм действия лекарственного средства основан на нарушении синтеза жизненно необходимых для грибка веществ, что приводит к их быстрой гибели. Терапия препаратом продолжается не менее семи дней, а продолжительность курса зависит от степени тяжести пневмонии. Дозировка назначается индивидуально с учетом возможных противопоказаний и осложнений.

Особенностью препарата является угнетение синтеза фолиевой кислоты, которая является важным веществом в человеческом организме. При снижении ее концентрации развивается фолиеводефицитная анемия, поэтому совместно с антибиотиком необходимо пить таблетки с фолиевой кислотой.

Профилактика и последствия

Прогноз при пневмонии в случае своевременного лечения благоприятный. А вот последствия невылеченной во время болезни угрожают здоровью человека. Нарастание дыхательной недостаточности может стать угрозой для жизни. Следует помнить, что если переболел пневмонией при ВИЧ-инфекции, это не гарантирует резистентности к данному возбудителю. На фоне сниженного иммунитета возможно повторное инфицирование.

Профилактические мероприятия направлены на предупреждение попадания патогена в дыхательные пути. Для этого может использоваться пентамидин в виде ингаляций. Его используют один или два раза месяц, а для введения используют специальный ингалятор – небулайзер. С профилактической целью ВИЧ-позитивным пациентам назначают Ко-тримоксозол (Бисептол, Бисепртим) в индивидуальной дозировке. ВИЧ-зараженным лицам рекомендуется ношение медицинских масок в общественных местах, особенно в осенне-зимний период. Для повышения иммунной реактивности назначаются курса иммуномодуляторов.

Читайте также: