Культуральные свойства стафилококков на кровяном агаре

Глава 14. Стафилококки

Впервые стафилококки были обнаружены Л. Пастером в 1897 г. Подробно они были изучены А. Огстоном (1882) и Ф. Розенбахом (1884).

Морфология. Стафилококки (от греч. staphyle - виноградная гроздь) имеют вид круглых шаров диаметром 0,5-1,5 мкм. Размножаясь, образуют скопления в виде грозди винограда. Такая форма является результатом деления микробов в различных плоскостях. Однако в гное встречаются единичные и парные кокки. Стафилококки неподвижны, не имеют спор, при специальных условиях культивирования образуют микрокапсулу, грамположительны.

Культивирование. Стафилококки - факультативные анаэробы, однако лучше растут в присутствии кислорода. Растут и размножаются на обычных питательных средах, хорошо растут на средах с кровью, оптимальные условия - температура 37° С, рН 7,2-7,4.

Элективными средами являются желточно-солевой агар и солевой агар. На МПА колонии стафилококка выпуклые, круглые, непрозрачные, блестящие, размером 2-4 мм с ровными краями. При росте стафилококки образуют пигмент: золотистый, лимонно-желтый или белый. Лучше всего пигмент образуется на молочной среде при комнатной температуре и рассеянном свете. Стафилококковый пигмент не растворяется в воде, растворяется в ацетоне, эфире, спирте и т. д. При росте некоторых штаммов стафилококка на агаре с кровью вокруг колонии образуется зона гемолиза. Рост на бульоне характеризуется равномерным помутнением и осадком на дне.

Ферментативные свойства. Стафилококки вырабатывают сахаролитические и протеолитические ферменты. Сахаролитические ферменты расщепляют ряд сахаров: лактозу, глюкозу, сахарозу, мальтозу, глицерин и другие с образованием кислоты.

Протеолитические свойства стафилококка выражаются в способности растворять казеин, разжижать желатин (медленно), расщеплять другие белковые субстраты.

Стафилококки продуцируют ферменты патогенности: 1) коагулазу (сворачивает плазму крови); 2) гиалуронидазу (фактор распространения); 3) лецитиназу (растворяет лецитин оболочки клеток); 4) фибринолизин (лизирует фибрин); 5) ДНКазу (деполимеризует ДНК); 6) фосфатазу и др.

Наличие плазмокоагулазы позволяет дифференцировать золотистый стафилококк от стафилококков других видов. Многие стафилококки вырабатывают пенициллиназу, разрушающую пенициллин.

Токсинообразование. Стафилококки вырабатывают экзотоксины. К их числу относятся гемолизины четырех типов, из которых наибольшее значение имеет α-токсин. Он обладает следующими свойствами: гемолитическим - вызывает гемолиз эритроцитов, дермонекротическим - при внутрикожном введении вызывает некроз, летальным - при внутривенном введении приводит к гибели чувствительных к нему животных.

Кроме гемолизинов стафилококки образуют лейкоцидин, убивающий лейкоциты, энтеротоксины шести типов, вызывающие пищевые отравления, эксфолиатины двух типов, приводящие к отслаиванию эпидермиса у новорожденных детей.

Антигенная структура. Стафилококки имеют протеиновый антиген А, общий для всех золотистых стафилококков, и полисахаридные антигены: А, Б, С.

Стафилококки выделяют бактериоцины (стафилоцины), которые обладают антагонистическим действием по отношению к микроорганизмам данного рода.

Среди золотистых (реже эпидермальных) стафилокков различают около 40 фаговаров. Определение чувствительности выделенных из различных объектов стафилококковых культур к типовым фагам имеет важное эпидемиологическое значение (при установлении источника и путей передачи возбудителя).

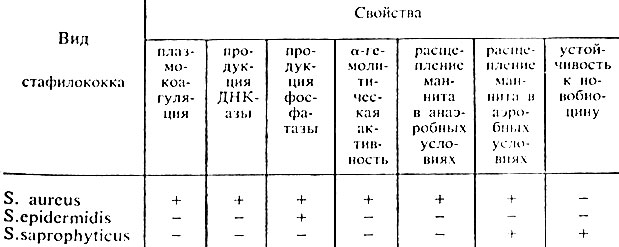

Классификация. В настоящее время стафилококки, выделенные от человека, делят на 3 вида (табл. 23): S. aureus, S. epidermidis, S. saprophyticus.

Таблица 23. Дифференциация видов стафилококков, выделенных от человека

Примечание. + наличие ферментации, устойчивости, - отсутствие ферментации, устойчивости.

Устойчивость к факторам окружающей среды. Стафилококки довольно устойчивы, поэтому они обнаруживаются в воздухе, почве, воде, на предметах обихода. При температуре 100° С они погибают моментально, при температуре 70° С - через 10-15 мин. Они хорошо переносят низкие температуры. При замораживании сохраняют жизнеспособность в течение нескольких лет. Хорошо переносят высушивание. Прямой солнечный свет убивает их только через несколько часов. Обычные растворы дезинфицирующих веществ (например, сулема в разведении 1:1000) убивают их через 15-20 мин. При обезвреживании выделений, содержащих гной, белок, мокроту, не следует применять фенол. Это дезинфицирующее вещество вызывает коагуляцию белков, что предохраняет микроорганизмы от гибели. Стафилококки чувствительны к бриллиантовому зеленому.

Восприимчивость животных. К стафилококку чувствительны крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, куры. Из экспериментальных животных - кролики, белые мыши и котята.

Источники инфекции. Больной человек и бактерионоситель.

Пути передачи. Контактно-бытовой, воздушно-капельный, воздушно-пылевой, пищевой.

Заболевания у человека. Пиодермия, фурункулы, карбункулы, панариции, абсцессы; воспалительные процессы различных органов и тканей; ангины, циститы, остеомиелиты, холециститы, маститы; сепсис и септикопиемия; пищевые токсикоинфекции и многие другие. Описано около 120 нозологических форм стафилококковой этиологии.

Патогенез. Стафилококки проникают через кожу и слизистые оболочки.

Преимущественное значение при стафилококковых заболеваниях имеет золотистый стафилококк (S. aureus). Менее выражена роль в патологии человека S. epidermidis и S. saprophyticus. Патогенез обусловливается свойствами возбудителя - ферментами, экзотоксинами, веществами бактериальной клетки и состоянием иммунной системы макроорганизма.

Чаще поражается кожа и подкожная клетчатка - возникают пиодермиты, фурункулы, панариции. Нередко стафилококки обусловливают вторичные заболевания, например пневмонию при гриппе. Они также вызывают раневые инфекции. Особенно велика роль стафилококков в акушерской практике, так как новорожденные очень чувствительны к ним. В течении стафилококковых заболеваний имеет значение развитие аллергии, поэтому заболевание характеризуется рецидивами.

Особое место среди стафилококковых заболеваний занимают пищевые интоксикации. Клинически они протекают как токсикозы, сопровождаются рвотой, поносом, головной болью и другими явлениями.

Иммунитет. У человека имеется естественная резистентность, связанная с механическими факторами, фагоцитозом и наличием антител. Воспалительный процесс, возникающий в месте внедрения возбудителя, обусловливает задержку стафилококков и затрудняет их распространение по организму. В образовавшемся очаге стафилококки подвергаются фагоцитозу.

Образующийся в процессе заболевания антитоксин является важным фактором в общем комплексе иммунитета. Однако приобретенный иммунитет нестойкий, поэтому наблюдаются рецидивы.

Профилактика. Сводится к улучшению санитарно-гигиенических условий, активному выявлению больных и бактерионосителей, правильному режиму работы больничных учреждений.

Специфическая профилактика. Стафилококковый анатоксин и антистафилококковый иммуноглобулин.

Лечение. Антибактериальные препараты, поливалентный стафилококковый бактериофаг, антистафилококковая плазма и иммуноглобулин. В некоторых случаях при хроническом течении стафилококковых инфекций применяют аутовакцину.

1. По какому признаку кокки объединены в одну группу?

2. Какие ферменты и факторы патогенности продуцируют стафилококки?

3. Какие заболевания вызывают стафилококки?

4. Какие виды стафилококков Вы знаете?

Цель исследования: выделение и идентификация стафилококков.

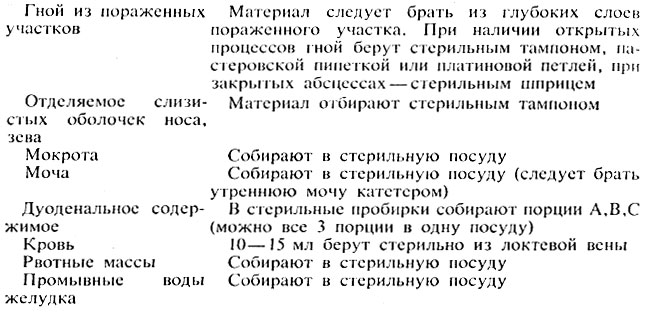

1. Гной (фурункулы, карбункулы, абсцессы).

2. Слизь из зева (ангина).

3. Мокрота (пневмония).

4. Моча (пиелиты и циститы).

5. Дуоденальное содержимое (холецистит).

6. Кровь (подозрение на сепсис).

7. Рвотные массы, промывные воды желудка, пищевые продукты (пищевые отравления).

8. Слизь из носа (обследование на бактерионосительство).

Способы сбора материала

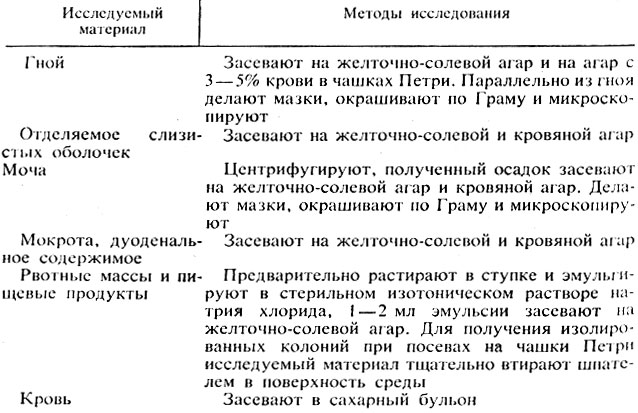

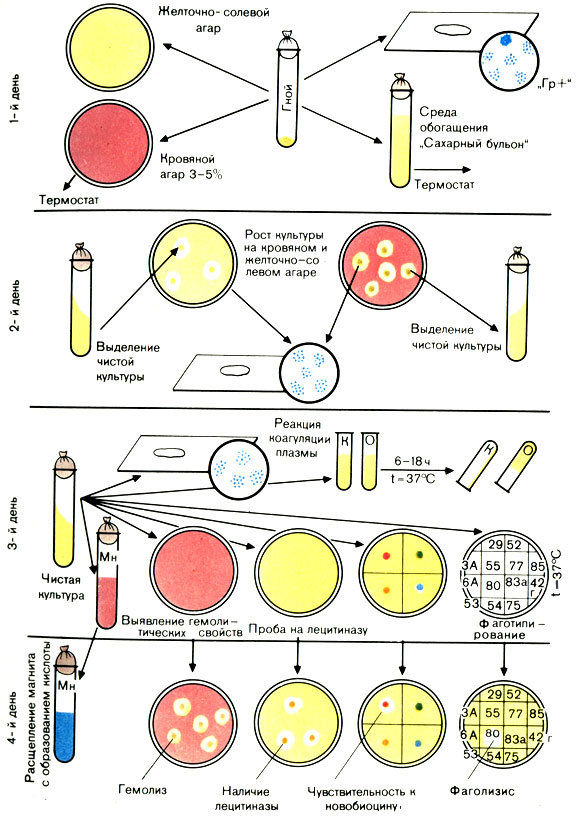

Первый день исследования

Все посевы ставят в термостат на сутки.

Обнаружение стафилококков при микроскопии гноя из закрытого абсцесса и осадка мочи, взятой катетером, позволяет дать предварительный положительный ответ: обнаружен стафилококк.

Посевы на плотных и жидких питательных средах вынимают из термостата и изучают. Подозрительные в отношении стафилококка колонии, выросшие на желточно-солевом агаре, отсевают на скошенный агар для получения и дальнейшего изучения чистой культуры. При этом учитывают наличие лецитиназы, которое проявляется в образовании радужного венчика вокруг колонии. Чашки с оставшимися колониями оставляют на 2-3 дня при комнатной температуре для выявления пигмента. Просматривают посевы на чашках с агаром, содержащим кровь. Колонии с четкой зоной гемолиза (просветление) вокруг них выделяют на скошенный агар. Посев крови в сахарном бульоне инкубируют 10 сут, производя через 2-3 дня высевы на агар с кровью и желточно-солевую среду.

При отсутствии роста на плотных питательных средах делают высев из бульона с глюкозой на агар с кровью. Посевы ставят в термостат на сутки.

Вынимают посевы из термостата. Из выделенных на скошенный агар культур делают мазки, окрашивают по Граму и микроскопируют. При наличии грамположительных стафилококков проводят дальнейшее изучение выделенной культуры:

а) ставят реакцию плазмокоагуляции;

б) изучают гемолитические свойства;

в) определяют продукцию ДНКазы;

г) определяют ферментацию маннита в анаэробных условиях;

д) определяют устойчивость к новобиоцину.

Реакция плазмокоагуляции. Цитратную плазму, полученную из крови кролика, разводят изотоническим раствором натрия хлорида в соотношении 1:4 и наливают в две преципитационные пробирки по 0,3-0,5 мл. В одну пробирку вносят петлю исследуемой культуры, другая пробирка служит контролем. Обе пробирки ставят в термостат при температуре 37° С. Учет реакции производят через 2-3 ч. При отсутствии свертывания плазмы посевы оставляют при комнатной температуре на 24 ч, после чего учитывают реакцию. При наличии фермента коагулазы плазма свертывается (не выливается из перевернутой пробирки). В контрольной пробирке консистенция плазмы не изменяется.

Ускоренный метод определения коагулазы. В стерильной капле воды на предметном стекле суспендируют выделенную культуру, к ней прибавляют одну каплю неразведенной плазмы. При положительной реакции из микробных клеток в течение 20-60 с образуются крупные хлопья. Этот метод используют при массовых обследованиях.

Определение гемолитических свойств. Производят посев на агар с 5% крови (штаммы, продуцирующие α-гемолизин, дают зоны просветления среды и на кроличьей и на бараньей крови, продуцирующие β-гемолизин лизируют только эритроциты барана).

Определение ДНКазы. Исследуемую культуру засевают на среду, содержащую ДНК. Посевы инкубируют. Через 18-20 ч на чашку с выросшими колониями стафилококка добавляют 5-7 мл раствора хлороводородной кислоты. ДНК реагирует с кислотой и среда становится мутной. Если выделенная культура продуцирует фермент ДНКазу, он деполимеризует ДНК и помутнение не образуется.

Расщепление маннита в анаэробных условиях. Исследуемую культуру засевают уколом на полужидкий агар с маннитом. Поверхность среды заливают вазелиновым маслом. Инкубируют 18-24 ч при 37° С. Положительная реакция характеризуется изменением цвета среды (в среде имеется индикатор).

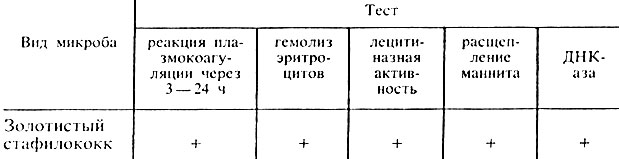

Производят учет результатов (табл. 24).

Таблица 24. Свойства золотистого стафилококка

Примечание. + положительная реакция.

Наличие перечисленных признаков позволяет отдифференцировать золотистые стафилококки от стафилококков других видов и дать окончательный ответ: выделен S. aureus (рис. 37).

Рис. 37. Схема выделения и идентификации стафилококка

Для установления эпидемиологической цепочки выделенную культуру фаготипируют. Фаготипирование может подтвердить идентичность стафилококков, выделенных от разных больных и из объектов внешней среды.

Для фаготипирования используют критические тест-разведения фагов. Критическим тест-разведением называют то максимальное разведение фагов, при котором происходит полусливной лизис соответствующего штамма стафилококка.

Методика фаготипирования. В чашку Петри наливают 20 мл 1,5% МПА, дают ему застыть и подсушивают в термостате в течение 30-40 мин. На поверхность агара наносят 1 мл 4-6-часовой культуры выделенного стафилококка, распределяют по поверхности всей чашки, избыток жидкости отсасывают или дают ей испариться в термостате в открытой чашке. Предварительно дно чашки делят на секторы или квадраты. Число квадратов или секторов должно соответствовать количеству используемых фагов. Затем на каждый квадрат или сектор наносят один фаг.

Чашки ставят в термостат при температуре 37° С. Результаты определяют через 6-7 ч. Если чашки оставляют при комнатной температуре, то учет фаголизиса производят через 18-24 ч.

Биологические пробы. Проба на определение летальных свойств культуры. Для выявления летального действия токсина кролику вводят внутривенно (или внутрибрюшинно) фильтрат бульонной культуры стафилококка из расчета 0,1-0,2 мл фильтрата на 1 кг массы кролика. Гибель кролика через 3-4 дня свидетельствует о наличии летального действия токсина.

Дермонекротическая проба. Пробу ставят на кролике (наиболее чувствительному к этому токсину животному). Предварительно на боку или на спине животного выщипывают шерсть и вводят внутрикожно 0,2 мл двухмиллиардной взвеси стафилококковой культуры в изотоническом растворе натрия хлорида. При наличии в выделенной культуре некротических свойств в месте введения образуется инфильтрат, сопровождающийся некрозом.

Реакцию учитывают через 24-18 ч.

Полученную культуру стафилококка проверяют на чувствительность к антибиотикам методом бумажных дисков (см. главу 9).

1. Какой материал исследуют при заболеваниях, вызываемых стафилококками?

2. Каковы основные методы лабораторного исследования для выявления стафилококков?

3. Какова методика постановки реакции плазмокоагуляции?

4. На какой среде выявляют гемолитические свойства стафилококков?

5. С какой целью проводят фаготипирование?

Проверьте, к какому антибиотику чувствительна выделенная культура стафилококка.

Желточно-солевой агар Чистовича. Готовят желточную смесь (1 желток куриного яйца на 150 мл стерильного изотонического раствора натрия хлорида). К мясопептонному солевому агару (8-10% натрия хлорида), растопленному и остуженному до 45° С, добавляют 20% желточной взвеси (соблюдают стерильность) и разливают в чашки.

Агар с кровью. См. главу 7.

Солевой бульон, солевой агар. Готовят как обычные среды - МПБ и МПА, только натрия хлорид вносят в большем количестве (8-10%). Бульон разливают в колбы, пробирки, агар - в чашки.

Роды: Staphylococcys (типовой),

Род Staphylococcys включает около 30 видов. Доминируют 3 вида:

Морфология и биологические свойства

Staphyle— виноградная гроздь. Шарообразной формы, диаметр 0,6-1 мкм, неподвижный, спор не имеет, капсула формируется лишь в условиях организма (индуцибельный фактор). Хорошо окрашиваются анилиновыми красителями, грамположительны.

Хемоорганотроф, по типу дыхания — факультативный анаэроб, не прихотлив к питательным средам и условиям культивирования. Растет на простых питательных средах: МПБ — диффузное помутнение, МПА — колонии диаметром 2-4 мм, пигментированные (золотистого, лимонно-желтого или белого цвета). Пигмент — каротиноид, не растворим в воде, растворим в спирту, бензине, хлороформе. Синтезируется лучше на свету, при комнатной температуре, дополнительной аэрации на плотных питательных средах с молоком, картофелем или глицерином.

Пигментообразование: у S. aureus пигмент золотистый, у S. saprophyticus — лимонно-желтый, S. epidermidis — лимонно-желтый или белый.

Температурный диапазон роста 6-46° С, оптимальная 35-37°С, рН 4,2-9,3, оптимум 7,2.

Галотолерантный(устойчив к высоким концентрациям солей), большинство штаммов растет в присутствии 15% NaCl, сахарозы — до 40%, желчных кислот — до 40%.

Питательные среды для культивирования стафилококков:

2. Кровяной МПА с 5% бараньих или кроличьих эритроцитов — альфа-гемолиз;

3. Солевой МПБ — накопительная среда ( МПБ+ 7-10 % NaCl);

4. Желточно-солевой агар (ЖСА) — дополнительно содержит суспензию желтка куриного яйца (для определения лецитовителазы).

Семейство Micrococcaceae оксидаза(-), каталаза(+) — признак дифференциации от семейства Streptococcaceae; последнее оксидаза(-), каталаза(-).

Сахаролитические гидролазы: лактоза, глюкоза, маннит, мальтоза, сахароза — ферментация до кислоты без газа.

Примечание: стафилококк глюкозу и маннит ферментирует как в аэробных, так и в анаэробных условиях (отличие от стрептококка); NH3+, H2S-, индол +, восстанавливает нитраты в нитриты, разжижает желатин воронкообразно.

Липолитические ферменты: фосфотаза, лецитовителаза.

Факторы вирулентности стафилококков

1. Структурные компоненты: микрокапсула, компоненты клеточной стенки — протеин А, тейхоевые кислоты, пептидогликан.

2. Ферменты агрессии: плазмокоагулаза, лецитиназа, гиалуронидаза, муромидаза, фибринолизин и др.

3. Токсины: гемолизины, лейкоцидин, эксфолиативный токсин, токсин синдрома токсического шока, энтеротоксин.

Возникновение пищевых отравлений стафилококковой природы связано с действием термостабильных энтеротоксинов (100°С — 30 мин.), продуцируемых золотистыми стафилококками.

Экология и распространение

Стафилококки являются представителями микрофлоры кожи, слизистых полости рта, носоглотки, кишечника. Они постоянно выделяются из организма человека и могут быть обнаружены на предметах обихода, в воде, воздухе, почве. Особую опасность представляет S. aureus как потенциально патогенный для человека микроорганизм.

Источник стафилококковой инфекции: больной человек, носитель.

Механизмы и пути передачи: воздушно-капельный, контактный, алиментарный, инъекционный.

Стафилококки способны поражать практически все ткани организма и вызывать гнойно-воспалительные процессы различной локализации, раневую инфекцию, пищевые интоксикации.

При генерализации местных процессов возникает сепсис, септицемия (септикопиемия).

S. aureus может быть возбудителем внутрибольничных инфекций.

Исследуемый материал: гной, слизь, мокрота, кровь, моча, ликвор и др.

I. Бактериоскопический метод.

Микроскопия мазков, окрашенных по Граму — грамположительные кокки, в виде виноградных гроздей.

II. Бактериологический метод.

1. Посев на солевой бульон (среда накопления).

2. Посев на кровяной МПА — золотистые колонии с зоной α-гемолиза; ЖСА — колонии с радужным ореолом (положительная проба на лецитовиттеллазу).

3. Откол подозрительных колоний на косячок МПА с целью выделения чистой культуры.

4. Проверка чистоты выделенной культуры — микроскопия мазков, окрашенных по Граму (однородная популяция грамположительных гроздевидных кокков).

5. Постановка диагностических тестов: оксидаза (-), каталаза (+) — семейство Micrococcaceae; аэробное и анаэробное сбраживание глюкозы — род Staphylococcus; реакция на плазмокоагулазу (+/-), лецитовиттеллазу (+) — только у S. aureus.

6. Дифференцировка видов

Дифференцировка видов стафилоккоков

| Признак | виды | ||

| S. aureus | S. epidermidis | S. saprophyticus | |

| Плазмокоагулаза | + | - | - |

| Анаэробное сбраживание маннита | + | - | - |

| Окисление маннита | + | - | + |

| Чувствительность к новобиоцину | чувств. | нет | нет |

7. Внутривидовая дифференцировка. Определение антибиотикограммы и фаготипирование.

Иммунитет.Антимикробный, антитоксический, ненапряженный, непродолжительный, связан как с клеточными, так и гуморальными факторами.

Специфическая профилактика и терапия.Профилактика стафилоккоковых инфекций направлена на выявление микробоносителей золотистых стафилоккоков, главным образом, среди персонала хирургических отделений больниц и родовспомогательных учреждений и их санации. Для профилактики стафилоккоковых осложнений проводят активную иммунизацию стафилоккоковым анатоксином больных, накануне плановых хирургических операций, или беременных в конце беременности.

Для специфической терапии септических инфекци используют донорский антистафилоккоковый иммуноглобулин или антистафилоккоковую плазму.

При хронических инфекциях применяют стафилоккоковый анатоксин и/или стафилоккоковую аутовакцину с целью создания антитоксического и антимикробного иммунета.

Антибиотикотерапия стафилоккоковых инфекций проводится под контролем антибиотикограммы.

| | | следующая лекция ==> | |

| ОСНОВНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ ГСИ | | | СТРЕПТОКОККИ |

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Стафилококки. Общая характеристика

Стафилококки обычно встречаются в виде скоплений, напоминающих виноградную гроздь. Отдельные кокки, примерно 1 мкм в диаметре, имеют тенденцию объединяться в скопления, поскольку их деление происходит в трех взаимно перпендикулярных плоскостях и дочерние клетки сохраняют своеобразное пространственное групповое взаиморасположение. При специальных условиях они могут располагаться поодиночке, попарно, или в виде коротких цепочек. Они грамположительны, неподвижны, не образуют спор и активно растут практически на всех искусственных средах, обычно образуя непрозрачные, гладкие, блестящие колонии.

Поскольку стафилококки продуцируют каталазу, перекись водорода, образующаяся как метаболит при аэробных условиях, для них не токсична, и, большей частью, они лучше растут в присутствии кислорода. Однако, они легко переносят отсутствие кислорода, а некоторые из них даже являются строгими анаэробами. Они лучше растут при температуре 25-35°С, но могут расти и при 8° и при температуре выше 48°С.

При культивировании на кровяном агаре в аэробных условиях образуют пигменты – от золотистого до лимонно желтого и белого цвета. Золотистый пигмент дал название одному из видов стафилококка – Staphylococcus aureus. Однако, при этом, некоторые штаммы золотистого стафилококка могут продуцировать и белый пигмент.

Стафилококки устойчивее других бактерий к действию жара, света, высушивания, экстремальных температур и химических агентов. Они выдерживают 60°С в течение часа, а отдельные штаммы даже 80°С в течение 30 минут, хотя большинство вегетативных форм бактерий погибают при воздействии 60°С в течение 30 минут.

Благодаря своей устойчивости к высушиванию стафилококки могут переноситься с частицами пыли, могут недели и месяцы сохраняться в высохшем гное или мокроте. Другой особенностью стафилококков является их устойчивость в солевой среде (не погибают при концентрации NaCl до 15%). В связи с этим способны сохраняться в консервированных продуктах (пресервах). В продуктах питания, сохраняемых путем соления, стафилококки могут расти и продуцировать энтеротоксин.

Эти микробы устойчивы к действию фенола и большинству других дезинфектантов, чувствительны к основным красителям. Имеют тенденцию к формированию резистентности к сульфаниламидам и антибиотикам. Около 80% штаммов Staphylococcus aureus резистентны к пенициллину.

Род Staphylococcus представлен тремя видами:

1. Staphylococcus aureus;

2. Staphylococcus epidermidis;

3. Staphylococcus saprophyticus.

Виды различаются преимущественно по биохимическим свойствам и вырабатываемым ферментам. Staphylococcus aureus ферментирует манит в анаэробных условиях и продуцирует коагулазу, тогда как два других вида лишены этих свойств.

Staphylococcus saprophyticus – первично сапрофитический, о чем свидетельствует его название. Он, по-видимому, является потенциально патогенным, обладает ограниченной инвазивностью. Способен вызывать инфекцию мочевого тракта.

Стафилококки. Токсические продукты

Стафилококки вырабатывают много продуктов с выраженными токсическими свойствами. Вероятно, никакой другой микроб не продуцирует их в таком количестве. Среди них экстрацеллюлярные токсины, гемолизины (стафилолизины), ферменты. Все они, в той или иной степени, обусловливают болезнетворность и вирулентность микроба. Ни один штамм не способен вырабатывать все токсические продукты сразу.

Гемолизины – это экзотоксины, действующие непосредственно на клеточную мембрану, вследствие чего происходит лизис эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов макрофагов и развивается поражение многих тканей. Действием гемолизина, вероятно, объясняются фатальные исходы многих случаев стафилококковых инфекций.

При росте культуры стафилококка на кровяном агаре гемолиз проявляется в виде зоны просветления (р-гемолиз). В отличие от стрептококка, стафилококк не вызывает частичный гемолиз (а- гемолиз). Следует отметить, что греческие буквы используются для обозначения иммунологически различающихся типов стафилококковых гемолизинов, в то время как у стрептококков эти буквы обозначают тип гемолиза – полный, или неполный. Например, гемолизин, обозначаемый как а-гемолизин (а-лизин, а-токсин) у стафилококков означает наличие светлой зоны вокруг колоний на кровяном агаре.

Цитотоксин – один из наиболее важных факторов вирулентности стафилококков, вызывает агрегацию тромбоцитов и избирательно действует на гладкую мускулатуру мелких вен.

Лейкоцидин – негемолитический экзотоксин, разрушающий клетки белой крови. Он вызывает дегрануляцию полиморфонуклеарных нейтрофильных лейкоцитов и макрофагов.

Энтеротоксин – внеклеточный токсин, который вырабатывают около 50% коагулазоположительных штаммов и который вызывает большинство случаев пищевого отравления. Токсин действует непосредственно на рвотный центр центральной нервной системы. Продукция токсина обусловлена фаговой конверсией. Различают 5 типов токсина – А, В, С, D, Е. Накопление энтеротоксина в зараженной пище приводит к пищевому отравлению с синдромом гастроэнтерита, который не является инфекцией в обычном понимании этого термина, это скорее токсемия. Присутствие токсина в подозреваемой пище можно установить иммунологически, например, в реакции преципитация.

Коагулаза, важный экстрацеллюлярный фермент, продуцируемый только некоторыми стафилококками (коагулазоположи-тельные), вызывает образование сгустка плазмы крови. В лаборатории определение коагулазы используется как единственное достоверное доказательство патогенности выделенного штамма. У невирулентных штаммов попытки обнаружить коагулазу обычно заканчиваются неудачей. Эти штаммы обозначают как коагулазоотрицательные. При наличии данного фермента и проявлении его действия отдельные коккк оказываются покрытыми слоем фибрина и, таким образом, они надежно защищены от атаки фагоцитов.

Способность к продукции коагулазы коррелирует с наличием у этих штаммов и других токсических продуктов. Коагулазо + стафилококки также могут иметь фактор склеивший – это связанная с клеткой, но антигенно отличающаяся форма коагулазы, вызывающая быстрое склеивание клеток, эмульгированных в капле плазмы.

Липазы стафилококка – эго ферменты, которые разрушают липиды клеточных структур и липопротеины крови. Стафилококки утилизируют метаболиты кожных структур и потому способны интенсивно колонизировать (заселять) поверхность кожи. Образование липазы дает этому микробу способность к инвазии здоровой кожи н подкожной клетчатки с формированием локальных абсцессов. Штаммы без липазы чаще связаны с генерализованной инфекцией.

Гиалуронидаза (фактор распространения, инвазии), которую вырабатывают более 90% патогенных стафилококков, повышает проницаемость тканей для кокков и их токсических субстанций. Вызывает деградацию гиалуроновой кислоты, которая соединяет клетки тканей.

Нуклеаза, имеется у 90-96% S.aureus расщепляет ДНК и РНК. Нуклеаза S.aureus термостабильна, нуклеаза коагулазоотрицательных стафилококков – термолабильна.

Стафилокиназа растворяет сгустки фибрина и, соответственно, способствует распространению местной, вначале ограниченной, инфекции.

Стафилококки. Патогенность.

Некоторые стафилококки непатогенны, другие (S.aureus) вызывают тяжелые инфекции, S.epidermidis, хотя иногда и вызывает легкие, ограниченные поражения, в общем, относится к непатогенным, за исключением некоторых необычных медицинских ситуаций, например, при введении в тело с лечебной целью технических устройств, чужеродных для тканей организма. Обычно S.epidermidis является частой причиной эндокардита, развивающегося при протезировании сердечных клапанов и инфекций, осложняющих ортопедическое протезирование или нейрохирургическое шунтирование.

Стафилококки также способны вызывать заболевания целых систем и поражаться могут практически все органы и ткани. Они могут быть одной из причин пневмонии, гнойного плеврита, эндокардита, менингита, абсцесса мозга, послеродовой лихорадки, флебита, цистита и пиелонефрита. Стафилококковая пневмония является фатальным осложнением эпидемического гриппа. Стафилококки являются наиболее распространенной причиной остеомиелита. Стафилококковые заболевания часто возникают в больницах, особенно у пациентов, уже серьезно больных. Например, стафилококковая пневмония – это суперинфекция, угрожающая больным, принимавшим большие дозы антибиотиков.

Стафилококковая септицемия наблюдается в двух формах. Первая – это молниеносная глубокая токсемия, через несколько дней приводящая к смерти. Другая, более частая форма, длится дольше, сопровождается развитием метастазирующих абсцессов в разных частях тела, но не является необратимой.

Стафилококковая септицемия может быгь первичной, но чаще это результат вторичного проникновения в кровоток микроорганизмов из местного очага инфекции. Часто процесс начинается как тривиальное воспаление волосяного фолликула, Микроб может поступать в кровоток из инфицированной раны, из очага пневмонии, или из инфицированного внутривенного катетера. Катетер внутри вены не должен оставаться дольше 3-4 дней из-за риска возникновения серьезной инфекции. Поверхностные гнойники; фурункулы вокруг носа и губ легко осложняются септицемией, поэтому лучше избегать их травмирования.

Даже при таких манипуляциях как прокалывание ушей (в косметических целях), проводимых без соблюдения необходимой стерильности, есть опасность развития вторичной стафилококковой инфекции, которая из открытой ранки может проникать в кровоток и иногда приводить к развитию сепсиса.

Стафилококки могут быть причиной энтерита и энтероколита, осложняющего антибиотикотерапию. Они являются наиболее частой причиной пищевого отравления, так как в пище может накапливаться в большом количестве токсин.

Стафилококки могут вызывать иногда гнойно-воспалительные процессы у коров и лошадей. В случае развития мастита микроб может попасть в молоко. Могут возникнуть гнойничковые поражения кожи рук доярок. Возможно заражение других животных в стаде.

Стафилококки. Госпитальная инфекция

Человек тесно связан с повсеместно распространенными стафилококками (убиквитарный микроорганизм), и поэтому стафилококковая инфекция представляет угрозу в любом месте и в любое время. Пример тому – госпитальная инфекция, уже на протяжении многих лет являющаяся серьезной проблемой для больниц во всем мире.

С этой проблемой связан ряд вопросов, требующих обсуждения. Прежде всего, стафилококковая госпитальная инфекция – это осложнение широкого применения антибиотиков. Эти важнейшие антимикробные агенты очень широко и свободно назначаются, но их действие преимущественно бактериостатическое, а не бактерицидное. Стафилококки наделены хорошей приспособляемостью и среди них возникают устойчивые к антибиотикам штаммы. Во-вторых, особенности медицинского страхования и медицинской службы способствуют раннему выявлению болезни и ранней госпитализации большего числа больных. В-третьих, расширение объема и числа хирургических вмешательств. Сложная хирургическая техника позволяет оставлять ткани открытыми дольше. В-четвертых, отдельные виды терапии могут вызывать угнетение иммунной системы (иммунодепрессию). Например, трансплантация тканей и органов на фоне назначения средств, подавляющих отторжение. В этих случаях подавляется резистентность к инфекции.

С наибольшей частотой при госпитальной стафилококковой инфекции наблюдаются следующие поражения:

1. Пиодермия – термин, обозначающий гнойные поражения кожи и подкожных тканей. Чаще у новорожденных. Возможны опасные осложнения в виде пневмонии, септицемии. От новорожденного может заразиться мать, у которой развивается абсцесс грудной железы – мастит.

2. Раневая инфекция, особенно хирургической раны.

3. Вторичная стафилококковая инфекция престарелых и лиц, не способных к соблюдению гигиенических норм.

4. Гастроэнтерит у лиц с угнетенной (например, антибиотиками) кишечной микрофлорой.

Стафилококки. Патологическая анатомия

Наиболее заметное проявление стафилококковой инфекции – абсцесс, основной тип повреждения. В основе образования абсцесса лежит гноеродная активность стафилококка и его довольно ограниченная способность к распространению,

Стафилококки. Эпидемиология

Стафилококки в норме обитают на коже человека, а также на слизистой ротовой полости, глотки и носа. Они могут находиться здесь постоянно, пока однажды не преодолеют кожный или слизистый барьер и не вызовут развитие болезни. В другом случае они проникают через неповрежденную кожу в волосяные фолликулы и протоки сальных желез.

В норме способность стафилококка к инвазии и резистентность хозяина хорошо сбалансированы, поэтому инфекция не развивается, пока не создастся ситуация, когда встречаются высоковирулентный микроб или макроорганизм со сниженной резистентностью.

Как правило, развивается локальный процесс – абсцесс или фурункул, без распространения инфекции. Но в части случаев микроб выходит за пределы локальной инфекции, попадает в кровоток и поражает разные ткани и органы тела.

Механизм передачи инфекции преимущественно контактный. Например, через руки персонала в больнице. Персонал подвергается риску стать носителями, в этом случае стафилококк может длительно находиться у них на слизистой носа. Носители могут стать источниками инфекции.

Стафилококки. Бактериологическая диагностика

Бактериологический диагноз стафилококковой инфекции не представляет особых сложностей, если исследуют кровь и другие жидкости организма, в норме стерильные. Выделенную культуру стафилококка необходимо идентифицировать как патогенную, в отличие от обычного микроба, обитающего на коже. Для этого используют ряд тестов. Свежевыделенные культуры стафилококка характеризуются как патогенные по таким признакам как продукция желтого пигмента, гемолизина, ферментация маннита, продукция ДНК-азы и коагулазы.

Фаготипирование стафилококков заслуживает специального упоминания. Было установлено, что специфические бактериофаги (стафилофаги, табл. 1) реагируют с 60% коагулазо+ стафилококков. Коагулазо- стафилококки не так чувствительны. Поскольку этот процесс специфический, он используется для определения фаговаров выделенных стафилококков. Для удобства бактериофагам присвоены определенные номера, и штаммы стафилококка, лизирующиеся определенным фагом имеют номер этого фага и обозначаются как соответствующий фаговар. Это касается только штаммов S.aureus. Большинство других стафилококков относятся к нетипирующимся.

По решению международного подкомитета по фаготипированию стафилококков, предложена международная классификация фаговаров S.aureus (табл. 1)

Фаготипирование используется в эпидемиологических целях для выявления источника инфекции, так как фаготипирование высокоспецифичный процесс. В случаях, например, внутрибольничных инфекций, метод может точно указать на носителя патогенного штамма (один и тот же фаговар).

Читайте также: