Сальмонеллез список использованной литературы

Список основной литературы для студентов:

Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я. Инфекционные болезни: Учебник.- М.: Медицина, 2003.- 544 с.

Покровский В.И. Инфекционные болезни и эпидемиология: учеб. для вузов / В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико, Б.К. Данилкин. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 816 с.

Ющук Н.Д. Лекции по инфекционным болезням: учеб. для вузов / Н.Д. Ющук, Ю.Я. Венгеров. – М., 1999.

Список дополнительной литературы для студентов:

Острые кишечные инфекции. Сборник нормативно-методических материалов. – М.: ГРАНТЪ, 1999. – 64 с.

Пак С.Г. Сальмонеллёз / С.Г. Пак, М.Х. Турьянов, М.А. Пальцев. – М., 1988.

Постовит В.А. Пищевые токсикоинфекции / В.А. Постовит. – М., 1978.

Руководство по инфекционным болезням / под ред. Ю.В. Лобзина. - СПб.: Фолиант, 1996.

Ющук Н.Д. Лечение острых кишечных инфекций / Н.Д. Ющук, Л.Е. Бродов. – М.: ВУНМЦ МЗ РФ, 1998. – 212 с.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ:

Эпидемиологические особенности сальмонеллёза.

Классификация и особенности клинического течения сальмонеллёза

Лабораторная диагностика сальмонеллёза.

Синдромальная дифференциальная диагностика сальмонеллёза.

Принципы терапии сальмонеллёза.

Особенности противоэпидемических мероприятий при сальмонеллёзе.

КЛИНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА

Острое (15 дней – 3 мес)

Хроническое (>3 мес)

ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО САЛЬМОНЕЛЛЁЗОМ

I. Неспецифическая диагностика:

Общий анализ крови и мочи в динамике;

II. Специфическая диагностика:

1. Бактериологический метод – основной. Назначается трехкратно.

Материал для исследования: испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка, трупный материал, пища, вода, кровь (гемокультура).

2. Серологические методы:

РНГА с комплексным сальмонеллезным эритроцитарным О- и типоспецифическими Н-диагностикумами;

Забор сыворотки крови для исследования проводят двукратно: при поступлении и через 7-10 дней. Диагностический титр ≥1/200; в парных сыворотках нарастание титра в 4 раза и более.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ САЛЬМОНЕЛЛЁЗОМ

I. Показания к госпитализации

Госпитализации в обязательном порядке подлежат больные по следующим клиническим и эпидемиологическим показаниям.

Тяжелое и среднетяжелое течение при гастроинтестинальных формах сальмонеллёза;

Генерализованные формы сальмонеллёза;

Лица с тяжелой сопутствующей патологией в стадии декомпенсации;

Возраст (дети до 1 года, взрослые старше 60 лет).

Все клинические формы или выделение возбудителя сальмонеллёза у работников пищевых предприятий и лиц к ним приравненных;

Госпитализация обязательна, когда соблюдение противоэпидеми-ческого режима по месту жительства невозможно (общежитие, гостиница, казарма, коммунальная квартира, частный дом с удобствами во дворе) или в очаге имеются дети, посещающие дошкольные учреждения.

II. Режим – постельный (на период интоксикации, при тяжелых формах заболевания)

III. Диета – щадящая (стол 4).

IV. Промывание желудка 2-3 литрами воды или 2-5% раствором соды до отхождения чистых промывных вод. При отсутствии стула высокие очистительные клизмы (слабительное не рекомендуется).

V. Этиотропная терапия.

Антибактериальное лечение при гастроинтестинальных формах не назначается, т.к. у взрослых оно приводит к более позднему клиническому выздоровлению и задержке очищения организма от возбудителя.

- Ципрофлоксацин - 1,0/сутки – 3-5 дней

- Офлоксацин – 0,8/сутки – 3-5 дней

При тяжелых формах:

- Парентеральное введение антибиотиков

Цефалоспорины IV поколения

- цефпиром - 1,0-2,0 - 2 р/сутки -внутривенно

- Имипенем (тиенам) - 1,0-2,0/сутки – 3-4 введения

Сальмонеллёзный бактериофаг принимают за 30 мин до еды внутрь по 50 мл 3 раза в день или по 2 таблетки 3 раза в день. Продолжительность терапии 5-7 дней.

При генерализованных формах этиотропная терапия сочетается с иммуностимулирующими препаратами

IV. Патогенетическая и симптоматическая терапия.

Регидратация (пероральная и/или внутривенная полиионными растворами).

Дезинтоксикационная терапия (форсированный диурез, реамберин).

Фармакологическая коррекция биосинтеза простагландинов – индомитацин 50 мг х 3 раза каждые 2 часа (курсовая доза 150 мг), препараты кальция (кальция глюконат) до 5 г в сутки однократно.

Для нормализации состояния желудочно-кишечного тракта: фестал, панзинорм, панкреатин, мезим-форте (курс 7-10 дней).

Вяжущие средства и энтеросорбенты: препараты висмута, танальбин, тансал, полифепан, полисорб МП, энтеродез, активированный уголь, смекта.

Коррекция биоценоза кишечника больным с выраженным колитическим синдромом при поступлении назначают препараты на основе микроорганизмов рода Bacillus – биоспорин, бактиспорин, бактисубтил, флонивин-БС по 2 дозы 2 раза в день в течение 5-7 дней. При энтеритическом синдроме назначают препараты из микроорганизмов семейства Saccharomyces – энтерол, эубикор, Рекицен-РД в течение 5 дней. На 6-й день – линекс, хилак, бифиформ, ламинолакт, колибактерин, бифидумбактерин-форте. В периоде реконвалесценции показаны лечебно-диетические бифидо- и лактосодержащие продукты.

Спазмолитики: папаверин, дюспаталин, но-шпа, спазган и др.

Витаминотерапия: препараты группы В, С, фолиевая кислота, никотиновая кислота в таблетках в обычных дозировках (по показаниям). При тяжелом сальмонеллезе, осложненном дисбактериозом, витамины группы В назначают парентерально.

Отвар коры дуба, отвар ромашки.

Бруснивер (состав: зверобой, тысячелистник, череда, лист брусники).

Пластофарм (состав: эвкалипт, лист подорожника, корень аира).

Сбор № 1 (состав: лапчатка, тысячелистник).

Сбор №2 (состав: мать-и-мачеха, тысячелистник, подорожник, шалфей, кровохлебка).

Все травяные настои употребляют в первый день по 50 мл через 1 час до уменьшения диареи, затем по 50 мл 3-4 раза в день.

Местное лечение: в остром периоде клизмы с отваром ромашки, шалфея, эвкалипта, череды, с раствором фурациллина, с раствором таннина 5-10 клизм на курс лечения. При эрозивно-язвенном процессе – клизмы с рыбьим жиром, аеколом, бальзамом Шостаковского (винилином), облепиховым, персиковым маслами.

Физиотерапия: после стихания острого периода – парафиновые аппликации, диатермия, электрофорез с новокаином, хлористым кальцием, папаверином.

Неспецифическая профилактика сальмонеллёза:

Общественная: основу профилактики сальмонеллёза среди людей составляют ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на обеспечение надлежащих условий в процессе убоя скота и птицы, соблюдение режима убоя животных, технологии обработки туш, приготовления и хранения мясных и рыбных блюд. Большое значение имеют регулярный выборочный контроль кормов и кормовых ингредиентов, плановое осуществление дезинфекционных и дератизационных мероприятий на мясоперерабатывающих предприятиях, пищевых и сырьевых складах, холодильниках, вакцинация сельскохозяйственных животных.

Для профилактики внутрибольничного инфицирования следует соблюдать все требования санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в ЛПУ. Лица, впервые поступающие на работу в ДДУ и ЛПУ, на предприятия пищевой промышленности и приравненные к ним учреждения подлежат обязательному бактериологическому обследованию.

Личная: важную роль играет соблюдение правил личной гигиены, повышение неспецифической резистентности организма. В домашнем питании следует строго соблюдать санитарно-гигиенические правила приготовления пищи, раздельной обработки сырого мяса и варёных продуктов, условия и сроки хранения готовой пищи.

Специфическая профилактика сальмонеллёза: не разработана.

Статья просмотрена: 888 раз

Пищевые токсикоинфекции, в том числе и сальмонеллезные, наблюдались с давних пор. Однако до конца ХІХ столетия считали, что в основе этих заболеваний лежит отравление химическими ядами: синильной кислотой, образующейся при известных условиях в мясе, рыбе, сыре; солями меди, поступающими в пищу при обработке продуктов в неподходящей посуде.

Более 120 лет назад Д. Е. Сальмон и Дж. Смит доказали бактериальную природу сальмонеллезов у людей и животных, изолировав от свиньи В. suipestifer. В честь первооткрывателя новая группа микроорганизмов была отнесена к роду Salmonella семейство Enterobacteriaceae.

За минувший период человечество многое прояснило и уточнило в вопросах биологии, патогенеза, лечения и профилактики сальмонеллеза, но, несмотря на это, инфекция продолжает оставаться актуальной как для животноводства, так и для медицинской практики. По данным ВОЗ, 24 страны расположенные в разных регионах, практически одновременно сообщили о резком увеличении числа случаев сальмонеллезной инфекции.

В животноводстве это широко распространенное инфекционное заболевание, которое не только наносит отрасли большие экономические потери, но и делает сельскохозяйственных животных и птицу важнейшим источником возбудителя инфекции для человека [1, 7, 10, 19].

Бактериальная клетка сальмонелл представляет собой прямую, небольшую грамотрицательную палочку с закругленными краями, обладающую дыхательным и бродильным типами метаболизма. Однако морфологические, культуральные, биохимичесие и патогенные свойства сальмонелл напрямую зависят от окружающих внешних условий. Описаны кардинальные изменения формы колоний, антилизоцимной активности, видоизменение клеточной стенки бактерий, способности приобретать или утрачивать те или иные биологические свойства в присутствии неблагоприятных факторов (антибиотики, химические вещества, физические факторы и т.д.). Кроме того, некоторые сероварианты сальмонелл способны перемещаться по поверхности агаровых сред посредством роения. Двигательная активность позволяет бактериям выбирать наиболее благоприятные условия для своей жизнедеятельности [5, 12, 14].

По мнению многих исследователей, борьба с сальмонеллезами и их профилактика значительно осложнена факторами, которые, в первую очередь, связаны с биологическими свойствами бактерии, нарушением технологии содержания животных.

Основные причины: широкая циркуляция многочисленных серовариантов сальмонелл в природе; полидетерминантность факторов патогенности возбудителей; полиэтиологичность заболевания и разнообразие путей внедрения в организм животного; необоснованно широкое применение антибактериальных средств и как следствие – селекция и циркуляция штаммов с множественной лекарственной устойчивостью; ухудшение качества кормов.

Одним из главных факторов затрудняющих профилактику, диагностику и лечение сальмонеллезной инфекции принято считать большую устойчивость и изменчивость сальмонелл во внешней среде, ее огромную адаптивную способность к неблагоприятным факторам. В литературе данные по поводу устойчивости сальмонелл весьма противоречивые, но они позволяют констатировать, что при высушивании погибает 99 % бактерий, остальные выживают. Низкие температуры сальмонеллы переносят хорошо и сохраняют жизнеспособность при температуре -76-100 С 0 , размножаются при 5-47 С 0 , оптимум роста составляет 35-37 С 0 . Большинство сальмонелл проявляют высокую терморезистентность и хорошо переносят присутствие высоких концентраций NaCl, солей висмута, магния. Необходимо учитывать, что наиболее эффективно и полно можно уничтожить сальмонелл во внешней среде, только применяя дезинфицирующие препараты. Наиболее распространенные из них это 0,3% раствор хлорной извести, фенол, формалин, 5% раствор ксилонафта-5. Несомненно, что на эффективность дезинфекции влияет температура активного вещества, концентрация и время контакта с патогенном.

К фактору, затрудняющему профилактику и лечение сальмонеллезов, прежде всего, следует отнести развитие лекарственной устойчивости у бактерий. Человечество, как известно, переживает период массового применения антибиотиков в медицине, ветеринарии и растениеводстве. То есть микроорганизмы практически живут в среде, содержащей антибиотики, которые становятся селективным фактором. Создаются условия для отбора устойчивых мутантов, которые получают селективные преимущества. Среди разных штаммов сальмонелл довольно часто выделяются устойчивые ко многим препаратам (до 10 и более), причем устойчивость сальмонелл выделенных от больных людей и животных намного выше, чем выделенных из внешней среды [2, 4, 13, 19].

Другой особенностью сальмонеллезов является то, что ранее существовало мнение об обязательно высокой (от 100 тыс. до 10 млн. микробных клеток) дозе возбудителя, вызывающей клинические признаки болезни у 20-100 % поголовья животных [7, 15, 17, 18]. Материалы исследования более поздних вспышек, при которых удавалось провести количественный бактериологический анализ, показали, что инфицирующая доза сальмонелл может быть намного меньше и составлять от нескольких сотен и даже десятков микробных клеток [5, 11, 13, 14].

Данные возрастной восприимчивости к сальмонеллезу позволяют говорить о значительном увеличении возраста заболевающих животных. Если раннее под сальмонеллезом понимали болезнь молодняка, то за последнее десятилетие большинство исследователей склонны определять его как заболевание, проявляющееся в любом возрасте. Однако, несомненно, молодые животные остаются в группе повышенного риска заражения, так как в силу анатомических, физиологических, технологических и других особенностей наиболее предрасположены для проникновения в организм патогенных бактерий [9, 16].

Немаловажным, а зачастую и решающим фактором постоянной (стационарной) очаговости сальмонеллеза в хозяйствах является способность длительно персистировать в организме хозяина (от 1 месяца до нескольких лет). Приводится множество данных определяющих сальмонеллезную инфекцию как склонную к внутриклеточному паразитированию [3, 4, 5, 6, 16, 20]. Как правило, сглаженное течение болезни протекает у взрослых животных, переходя в стадию длительного бессимптомного бактерионосительства. Возможно, эта особенность выступает в роли стратегии выживаемости вида. Однако она и способствует постоянной циркуляции патогенна среди поголовья животных.

Данные прошлых лет свидетельствуют о том, что для каждого вида животных типичен свой серовариант сальмонелл вызывающий развитие патологического процесса. Анализ современной литературы и собственные исследования позволяют сделать вывод о том, что в последнее время произошла взаимная приспособляемость серовариантов сальмонелл к другим видам животных. Так, в частности, у свиней основным считался серовариант S. choleraesuis, но все чаще при анализе вспышек сальмонеллеза в свиноводческих хозяйствах выделяют S. typhimurium, S. munhen. S. london и другие нетипичные и иногда редкие сероварианты.

В свете вышеизложенных данных неоспоримым является тот факт, что борьба с сальмонеллезом это трудный и долгий процесс, и, как правило, весьма дорогостоящий но, несмотря на это, имеется реальная возможность для оздоровления хозяйства.

Для этого, наряду с противоэпизоотическими и общесанитарными мероприятиями требуется осуществление строго координированной системы мер, включающей дополнительно широкий комплекс ветеринарно-санитарных и других мероприятий.

В первую очередь необходимо обеспечить: организацию постоянного эпизоотологического мониторинга в хозяйстве, при котором обращают внимание на нарастание частоты выделения сальмонелл от заболевших животных одного и того же сероварианта, появление новых или увеличение числа выделенных штаммов редких серовариантов, увеличение доли штаммов, устойчивых к действию антибиотиков; оптимальные условия содержания животных на всех технологических позициях; обязательную санацию помещений и прилегающей территории; своевременное удаление навоза; обезвреживание боенских отходов; полноценное кормление животных и регулярное контролирование кормов (особенно животного происхождения) на предмет обсеменения сальмонеллами; предупреждение стрессовых ситуаций; карантинирование ввозимых животных; обязательное определение чувствительности конкретного штамма сальмонелл к различным антибиотикам и обработка эффективными антибактериальными препаратами, оптимизация биоценоза кишечника, оптимальные схемы вакцинации и ревакцинации животных в конкретной эпизоотической обстановке.

Только комплексный подход позволит свести до минимума случаи возникновения инфекции и производить свободную от сальмонелл животноводческую продукцию, а значит безопасную для человека.

Список использованной литературы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Октября 2015 в 18:47, реферат

Сальмонеллёз – это группа острых инфекционных заболеваний, зооантрапонозной природы, вызываемая многочисленными бактериями рода сальмонелл и характеризующаяся преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, приводящим в дальнейшем к обезвоживанию, интоксикации и присоединением полиморфной клиники в дальнейшем.

3. Причины заражения сальмонеллезом………………………………….3стр

7.Питание при сальмонеллезе…………………………………………………..7стр

8.Реабилитация и профилактика…………………………………………….8стр

9.Осложнения сальмонеллеза……………………………………………………8стр

10.Особенности сестринского ухода………………………………………10стр

Список использованной литературы……………………………………..10стр

REFERAT.docx

2.Возбудитель сальмонеллеза…………………………………………… …….2стр

3. Причины заражения сальмонеллезом…………………………………. 3стр

4.Симптомы сальмонеллеза…………………………………………… …………4стр

5.Диагностика сальмонеллеза…………………………………………… ……..6стр

7.Питание при сальмонеллезе…………………………………………… ……..7стр

8.Реабилитация и профилактика……………………………………………. 8стр

9.Осложнения сальмонеллеза…………………………………………… ………8стр

10.Особенности сестринского ухода………………………………………10стр

Список использованной литературы…………………………………….. 10стр

1.Сальмонеллёз

Сальмонеллёз – это группа острых инфекционных заболеваний, зооантрапонозной природы, вызываемая многочисленными бактериями рода сальмонелл и характеризующаяся преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, приводящим в дальнейшем к обезвоживанию, интоксикации и присоединением полиморфной клиники в дальнейшем.

2.Возбудитель сальмонеллеза

Возбудителей сальмонеллёза, патогенных для человека, около 100 видов, но наиболее распространённые – Salmonella typhimurium, S.enteritidis, S.panama, S.infantis, S.newpart, S.agona, S.derby, S.london, S.paratyphi A/B, S.schotmuelleri.

Течение и опасность заболевания обусловлена следующими факторами патогенности:

1. Жгутики (H-антиген) расположены по периферии возбудителя, они обуславливают передвижение

2. Капсула (К-антиген) объясняет защиту от фагоцитов

3. Неполноценность фагоцитоза предрасполагает к развитию сепсиса

4. Особенности инвазии (внедрения) делают проникновение возбудителя практически беспрепятственно в глублежащие ткани

5. Адгезия (крепление) за счёт фибрилл, пектинов, ЛП-сахаридного комплекса

6. Наличие экзотоксинов (продукты жизнедеятельности, выделяемые при жизни):

- термолабильный экзотоксин = энтеротоксин, осуществляет свой механизм действия путём активации каскада ферментной системы (аденилатциклазной), активируется цАМФ – это обуславливает выход Na и Cl из клеток кишечника, и вслед за ними по градиенту концентрации выходит вода в просвет кишечника, и так происходит формирование диареи с дальнейшим обезвоживанием,

- термостабильный экзотоксин опосредует своё действие через гуанилатциклазу, это влечёт за собой феномен быстрой сосудистой проницаемости,

- цитотоксин вызывает повреждение эпителиальных клеток

7. Эндотоксин - биологически активное вещество, выделяющееся после разрушающего фагоцитоза. В данном случае эндотоксин является липополисахаридным комплексом и он играет основную роль в формировании интоксикации:

- вызывает гиперчувствительность замедленного и немедленного типа

- снижает дегрануляцию нейтрофилов и выброс биологически активных веществ

- активирует синтез простагландина и тромбоксана – это запускает агрегацию тромбоцитов в мелких капиллярах, развивается воспаление, ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свёртывание). Простагландины в добавок, подобно энтеротоксину, стимулируют секрецию Na и Cl, а также вызывает сокращение гладкой мускулатуры и перистальтику кишечника.

Сальмонеллы относительно устойчивы к воздействию различных факторов внешней среды:

• При комнатной температуре на предметах обихода сохраняется до 3 месяцев;

• В сухих испражнениях животных до 4 лет;

• В воде до 5 месяцев, в мясе и молочных продуктах до 6 месяцев, на яичной скорлупе до 24 дней;

• Высокие температуры практически не пагубны, т.к сальмонеллы практически мгновенно гибнут только при 100°С, при 70° в течении 30 минут. Устойчивость к высоким температурам возрастает, когда возбудитель находится в мясных продуктах (400г мяса при толщине 19см необходимо кипятить на протяжении 2,5 часов, только после этого мясо можно считать безопасным). Соление и копчение практически не оказывает никакого действия на сальмонелл.

• Устойчивость возбудителя отмечается и к низким температурам, вплоть до -80°С;

• Устойчивость к УФИ;

• При обработке дезинфицирующими средствами гибнет в течении 20 минут.

Восприимчивость повсеместная, без половых, возрастных и территориальных ограничений. Но наибольший риск заболеваемости среди детей в течении года от момента рождения, из-за несовершенства иммунитета. Сальмонеллёз встречается в течении года, но спорадические вспышки констатируются чаще в летние месяцы.

3.Причины заражения сальмонеллезом

Источник – домашние и сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, свиньи), домашние птицы (куры, гуси утки), кошки, птицы, рыбы, больные люди и бактерионосители. Пути передачи – алиментарный (через яйца, молочные и мясные продукты) и контактный и контактно-бытовой. Очень часто, при использовании яиц в пищу, не обращают внимания на видоизменения в белке и желтке (это может быть либо кровоизлияние, либо помутнение, либо затхлый запах) – это зачастую заражённые сальмонеллёзные яйца, при употреблении которых возникает неизбежное заражение. Поэтому, как только вы заметили такое во время приготовления пищи, немедленно утилизируйте этот заражённый продукт и все то, что контактировало вместе с ним, а посуду в которой вы это обнаружили, залейте хлорным раствором, руки также обработайте этим раствором (простого мыла недостаточно!).

В настоящее время из всех паразитов сальмонеллы наиболее распространены по нескольким причинам: из-за централизованной системы продовольственного снабжения; развитие антибиотикоустойчивости с формированием госпитальных штаммов, которые характеризуются зимними вспышками, высокой летальностью и контактно-бытовым механизмом передачи как основным.

Инкубационный период считают с момента внедрения возбудителя в макроорганизм до возникновения первых клинических симптомов, длительность этого периода широковариабельна и может длиться от 6 часов – до 8 дней, но в большинстве случаев наблюдается спустя 12-24 часа от момента потребления заражённого продукта.

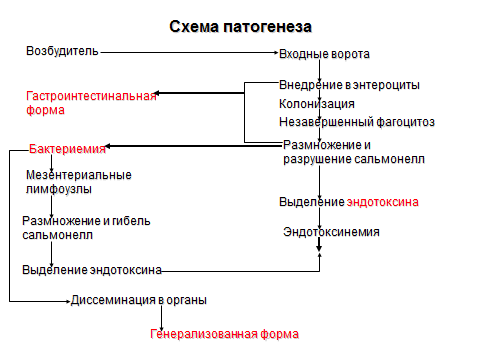

Поступая в желудочно-кишечный тракт, сальмонеллы достигают отдела тонкого кишечника, крепятся к слизистой с помощью факторов адгезии (№5 при перечислении факторов патогенности, представлены выше).

Период клинических проявлений говорит о начале действия экзотоксина, который выделяется при проникновении в глублежащие ткани, а там начинается действие фагоцитоза (т.е происходит пожирание возбудителя клетками иммунной системы) и при разрушении сальмонелл выделяются эндотоксины, эти биологически активные вещества, вызывают специфические симптомы.

Но часть возбудителя, из-за устойчивости к фагоцитозу, разносится лимфогенным и гематогенным путём (по лимфе и крови), вызывая всевозможные симптомы не только со стороны желудка и кишечника. В зависимости, от того, что в организме наиболее скомпрометировано, то и возникает та или иная клиническая форма (желудочно-кишечная, тифозная, септическая, менингиальная, стёртая, субклиническая, носительство) – при различных формах, превалирует своя симптоматика.

• со стороны сердечно-сосудистой системы (тахикардия, снжение артериального давления, приглушённость сердечных тонов);

• со стороны ЦНС (головная боль и головокружение, а у детей младшего возраста может возникнуть судорожная готовность).

Особенность сальмонеллеза (не только именно этой формы) в том, что чем младше возраст, тем тяжелее заболевание.

При тифоподобной форме, вместо выздоровления на 7-10 день возникают черты, характерные для брюшного тифа:

- волнообразная лихорадка,

- гепатоспленомегалия (увеличение печени и селезёнки, которое определяется пальпаторно),

- на теле появляется небольшая розеолёзная сыпь на 7 день (аналогично, как при брюшном тифе).

Клинические проявления держатся длительное время (3-4 недели) и характеризуются постепенным угасанием симптомов.

Септическая форма возникает при ИДС (иммунодефицитное состояние) и/или у новорожденных. Характеризуется распространением возбудителя лимфогенным и гематогенным путём в различные органы и ткани, с формированием в них гнойных очагов в виде остеомиелитов, артритов, холециститов и т.д. Начинается эта форма также, т.е с симптомов гастроэнтерита (диарея, боли в животе – всё то, что было при ЖКТ-форме), но в последующем присоединяется экзантема в виде петехий (пятнышек), но в тяжёлых случаях в виде крупных геморрагий и пиодермии.

Уже с первых дней идёт поражение ЦНС и сердечно-сосудистой системы. Эта форма по течению более длительная с частыми летальными исходами.

При менингиальной форме сальмонеллез протекает наподобие септической формы, но, в отличии от неё, единственным септическим очагом является ЦНС. Чаще это наблюдается у детей разных возрастных групп из-за высокой проницаемости ГЭБ (гематоэнцефалического барьера), в этом случае к гастроинтестинальным симптомам присоединяется мозговая симптоматика:

- частые судороги из-за повышенной судорожной активности;

- рвота не приносящая облегчения;

- у малышей, до закрытия большого родничка (до 2 лет), может наблюдаться его выбухание и пульсация;

- возникают менингиальные симптомы (ригидность затылочных мышц, симптом Керинга и Брудзинского).

Стёртая форма сальмонеллеза характеризуется лёгким диарейным синдромом до 1-2 раз в сутки на протяжении 2 дней.

Субклиническую форму и носительство можно обнаружить только лабораторными методами.

Особенности течения у детей первого года жизни: очень тяжёлая гастроинтестинальная форма с преобладанием симптомов энтероколита в виде тяжёлого диарогенного синдрома. В 90% случаев формируется септическая форма и протекает в виде микст-инфекции. Особенности внутрибольничного сальмонеллёза: эти штаммы (виды) антибиотикоустойчивы, с тяжёлым течением и летальным исходом.

После перенесённого заболевания формируется постинфекционный иммунитет, но он является типоспецифичным и держится не более года.

1. Эпидемиологические критерии направлены на установление источника заражения и выявления контактных лиц.

2. Клинические характеристики направлены на обнаружение и дифференциацию ведущих симптомов (интоксикация, диарея, гепатоспленомеголия, наличие или отсутствие генерализованных форм)

3. Лабораторные данные:

- ОАК:#повышены Лц,#↑ Нф со сдвигом формулы влево, ↑#СОЭ

- Бактериологический метод направлен на обнаружение возбудителя из биологических сред (испражнения, кровь, моча, поражённые органы) и подозрительных продуктов. Окончательные результаты приходят к 5 дню.

- Серологический метод: ИФА (иммуноферментный анализ), РГА и РНГА (реакция непрямой гемагглютинации) – эти методы направлены на обнаружение титра антител. Результаты готовы примерно к 7 дню.

Окончательный диагноз правомочен только при обнаружении возбудителя.

Совместно с лечением препаратами необходим постельный режим. Ниже будет приведено лечение в соответствии с национальными стандартными, но это только схематичное представление, в жизни ведётся индивидуальный подход с учётом возрастных показателей/ степени эксикоза/ токсикоза и степени обезвоживания.

1. Этотропная терапия направлена на уничтожение возбудителя и препаратами выбора являются: энтерикс, хлорхинольдол, ципрофлоксацин, сальмонелный бактериофаг, сангвиритин.

2. Патогенетическая терапия:

- Регидратационная терапия направлена на восстановление водно-солевого обмена, с использованием регидрона и трисона.

- Дезинтоксикационная терапия направлена на ликвидацию обезвоживания и, объём вводимой жидкости зависит напрямую от степени обезвоживания. При этом применяется глюкоза и реополиглюкин.

- Эубиотики и биопрепараты: бактисуптил, линекс, аципол, бифидум-лактобактерин.

- Сорбенты: Энтеросгель (для удаления продуктов жизнедеятельности сальмонелл).

- Ферментотерапия: мезим форте, ораза.

- Антидиарейные препараты: глюконат кальция, индометацин.

- Спазмолитики (обезболивающие): но-шпа или его аналоги.

7.Питание при сальмонеллезе

Соблюдение диеты и стол №4; Из рациона исключают продукты, раздражающие желудок и кишечник, молочные продукты и тугоплавкие жиры. Нельзя назначать голодные диеты, чревато усугублением иммунодефицитного состояния, а также препятствует замедлению репоративных процессов в пищеварительном тракте. Из пищи исключают продукты, способствующие усилению перистальтики, бродильных процессов, содержащие в большом количестве грубую клетчатку: чёрный хлеб и сухарики из него, цельное молоко, йогурт, ряженка, сливки, каши на цельном молоке, бобовые, свекла, огурцы, квашенная капуста, редька, редис, цитрусовые, груши, сливы, виноград, мясные и рыбные бульоны, жирные сорта мяса/ рыбы/ птицы, а также всё острое и алкогольное.

8.Реабилитация и профилактика

Нижеперечисленные методы можно отнести к неспецифической профилактике: длительность пребывания в стационаре при локализованной форме – 14 дней, при генерализованной – до 30 дней. После окончания лечения проводят бактериальное исследование спустя 2 дня, двукратно и, при отрицательных результатах, больных допускают к работе. Работников пищевой промышленности подвергают диспансеризации сроком до 3 месяцев с ежемесячным однократным исследованием кала – при положительных результатах, к работе не допускают в течении 15 дней и устраивают на другую работу и параллельно проводят 5-кратное исследование кала и однократное желчи, если бактериальное выделение продолжается более 3 месяцев - переводят на другую работу в течении 1 года с параллельным обследованием испражнений 1 раз в пол года, а по истечению этого года производят пятикратное обследование кала и однократное исследование желчи с интервалом 1-2 дня, при вновь положительном результате – отстраняют от работы, а при отрицательном – снимают с учёта и возвращают рабочее место.

Читайте также: