Арахноидит что это такое симптомы лечение отзывы

Арахноидит – это серозное (негнойное) воспаление паутинной оболочки спинного или головного мозга.

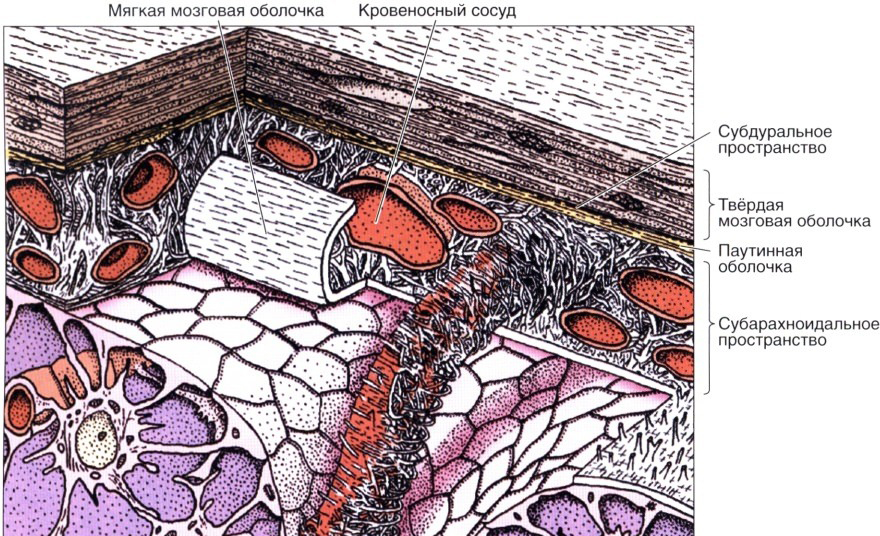

Паутинная оболочка представляет собой тонкую выстилку из соединительной ткани, располагающуюся между наружной твердой и внутренней мягкой мозговыми оболочками. Между паутинной и мягкой оболочками в подпаутинном (субарахноидальном) пространстве содержится ликвор – спинномозговая жидкость, которая поддерживает постоянство внутренней среды мозга, предохраняет его от травмирования и обеспечивает физиологичное протекание обменных процессов.

При арахноидите паутинная оболочка утолщается, теряет прозрачность, приобретает белесовато-серый цвет. Между ней и мягкой оболочкой образуются спайки и кисты, нарушающие движение ликвора в подпаутинном пространстве. Ограничение циркуляции спинномозговой жидкости приводит к повышению внутричерепного давления, смещению и увеличению желудочков мозга.

Синоним: лептоменингит, слипчивая менингопатия.

Причины и факторы риска

Арахноидит относится к полиэтиологическим заболеваниям, то есть способным появляться под действием разных факторов.

Ведущая роль в развитии арахноидита отводится аутоиммунным (аутоаллергическим) реакциям в отношении клеток мягкой мозговой оболочки, сосудистых сплетений и ткани, выстилающей желудочки головного мозга, возникающим самостоятельно или в результате воспалительных процессов.

Наиболее часто арахноидит развивается в результате следующих заболеваний:

- острые инфекции (грипп, корь, скарлатина и т. п.);

- ревматизм;

- тонзиллит (воспаление миндалин);

- воспаление придаточных пазух носа (гайморит, фронтит, этмоидит);

- воспаление среднего уха;

- воспаление тканей или оболочек головного мозга (менингит, энцефалит).

- перенесенные травмы (посттравматический арахноидит);

- хронические интоксикации (алкоголем, солями тяжелых металлов);

- воздействие профессиональных вредностей;

- хронические воспалительные процессы ЛОР-органов;

- тяжелый физический труд в неблагоприятных климатических условиях.

При прогрессирующем кризовом течении арахноидита, эпилептических припадках, прогрессирующих нарушениях зрения, больные признаются инвалидами I–III группы в зависимости от тяжести состояния.

Заболевание, как правило, развивается в молодом возрасте (до 40 лет), чаще у детей и лиц, подвергающихся воздействию факторов риска. Мужчины болеют в 2 раза чаще женщин. У 10-15% пациентов выяснить причину заболевания не представляется возможным.

Формы заболевания

В зависимости от причинного фактора арахноидит бывает:

- истинным (аутоиммунным);

- резидуальным (вторичным), возникающим как осложнение перенесенных заболеваний.

По вовлечению отдела ЦНС:

- церебральным (вовлечен головной мозг);

- спинальным (вовлечен спинной мозг).

По преимущественной локализации воспалительного процесса в головном мозге:

- конвекситальным (на выпуклой поверхности полушарий головного мозга);

- базилярным, или базальным (оптико-хиазмальным либо интерпедункулярным);

- задней черепной ямки (мостомозжечкового угла или большой цистерны).

По характеру течения:

- подострым;

- хроническим.

По распространенности арахноидит может быть разлитым и ограниченным.

По патоморфологическим характеристикам:

- слипчивым;

- кистозным;

- слипчиво-кистозным.

Симптомы

Арахноидит протекает, как правило, подостро, с переходом в хроническую форму.

Проявления заболевания формируются из общемозговых и локальных симптомов, представленных в различных соотношениях в зависимости от локализации воспалительного процесса.

В основе развития общемозговых симптомов находятся явления внутричерепной гипертензии и воспаления внутренней оболочки желудочков головного мозга:

- головная боль распирающего характера, чаще в утренние часы, болезненность при движении глазных яблок, физическом напряжении, кашле, может сопровождаться приступами тошноты;

- эпизоды головокружения;

- шум, звон в ушах;

- непереносимость воздействия чрезмерных раздражителей (яркого света, громких звуков);

- метеочувствительность.

Для арахноидита характерны ликвородинамические кризы (остро возникающие нарушения циркуляции спинномозговой жидкости), которые проявляются усилением общемозговых симптомов. В зависимости от частоты различают кризы редкие (1 раз в месяц или реже), средней частоты (2–4 раза в месяц), частые (еженедельно, иногда несколько раз в неделю). По степени тяжести ликвородинамические кризы варьируют от легких до тяжелых.

Локальные проявления арахноидита специфичны для конкретной локализации патологического процесса.

При арахноидите паутинная оболочка мозга утолщается, теряет прозрачность, приобретает белесовато-серый цвет.

Очаговые симптомы конвекситального воспаления:

- дрожание и напряжение в конечностях;

- изменение походки;

- ограничение подвижности в отдельной конечности или половине тела;

- снижение чувствительности;

- эпилептические и джексоновские припадки.

Локальная симптоматика базилярного арахноидита (наиболее часто встречается оптико-хиазмальный арахноидит):

- появление посторонних изображений перед глазами;

- прогрессирующее снижение остроты зрения (чаще – двустороннее, длительностью до полугода);

- концентрическое (реже – битемпоральное) выпадение полей зрения;

- одно- или двусторонние центральные скотомы.

Локальные симптомы поражения паутинной оболочки в области задней черепной ямки:

- неустойчивость и шаткость походки;

- невозможность производить сочетанные синхронные движения;

- утрата способности быстро совершать противоположные движения (сгибание и разгибание, поворот внутрь и кнаружи);

- неустойчивость в позе Ромберга;

- дрожание глазных яблок;

- нарушение пальценосовой пробы;

- парезы черепных нервов (чаще – отводящего, лицевого, слухового и языкоглоточного).

Помимо специфических симптомов заболевания, значительной выраженности достигают проявления астенического синдрома:

Диагностика

Воспаление паутинной оболочки мозга диагностируют, сопоставляя клиническую картину заболевания и данные дополнительных исследований:

- обзорной рентгенограммы черепа (признаки внутричерепной гипертензии);

- электроэнцефалографии (изменение биоэлектрических показателей);

- исследования цереброспинальной жидкости (умеренно повышенное количество лимфоцитов, иногда небольшая белково-клеточная диссоциация, вытекание жидкости под повышенным давлением);

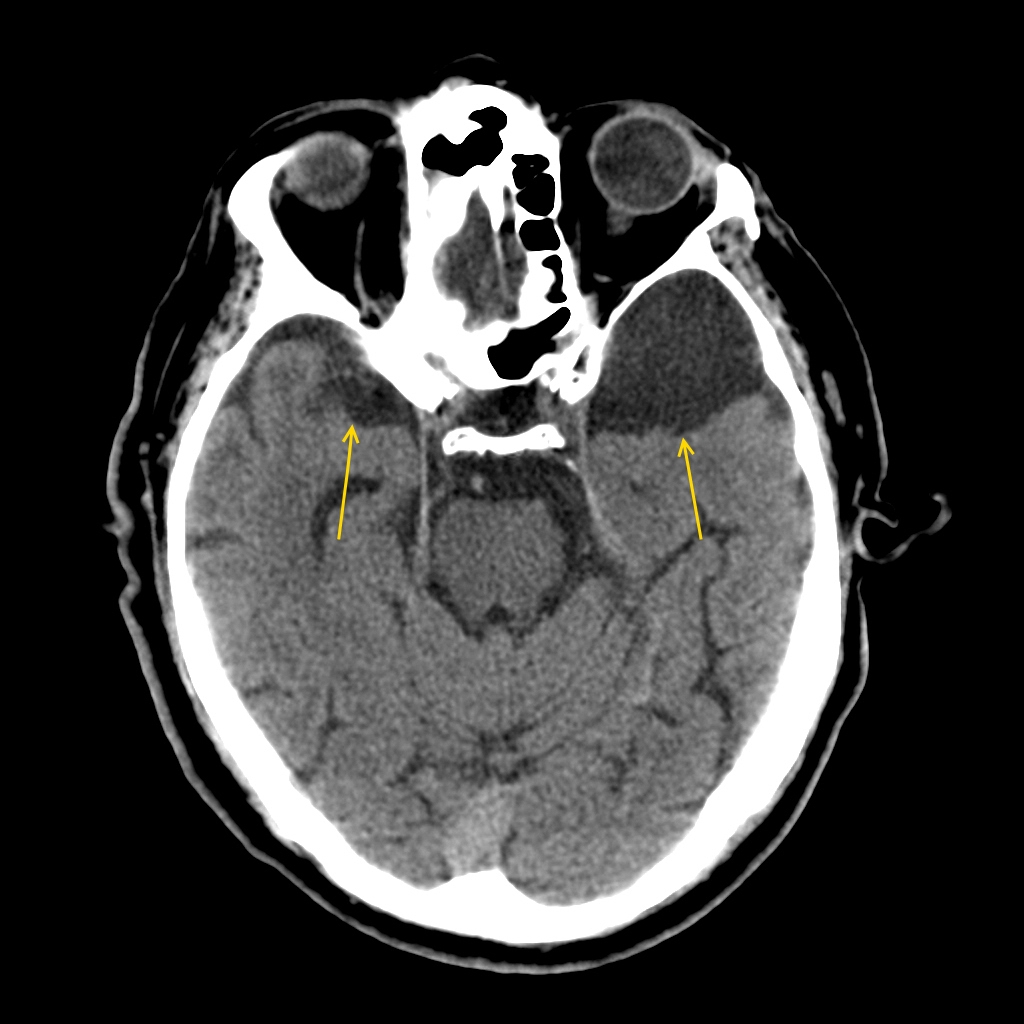

- томографии (компьютерной или магнитно-резонансной) головного мозга (расширение субарахноидального пространства, желудочков и цистерн мозга, иногда кисты в подоболочечном пространстве, спаечный и атрофический процессы при отсутствии очаговых изменений в веществе мозга).

Арахноидит, как правило, развивается в молодом возрасте (до 40 лет), чаще у детей и лиц, подвергающихся воздействию факторов риска. Мужчины болеют в 2 раза чаще женщин.

Лечение

Комплексная терапия арахноидита включает:

- антибактериальные средства для устранения источника инфицирования (отита, тонзиллита, синусита и т. п.);

- десенсибилизирующие и антигистаминные препараты;

- рассасывающие средства;

- ноотропные препараты;

- метаболиты;

- средства, снижающие внутричерепное давление (диуретики);

- противосудорожные препараты (в случае необходимости);

- симптоматическую терапию (по показаниям).

Возможные осложнения и последствия

Арахноидит может иметь следующие грозные осложнения:

- стойкая гидроцефалия;

- прогрессирующее ухудшение зрения, вплоть до полной потери;

- эпилептические припадки;

- параличи, парезы;

- мозжечковые нарушения.

Ограничение циркуляции спинномозговой жидкости при арахноидите приводит к повышению внутричерепного давления, смещению и увеличению желудочков мозга.

Прогноз

Прогноз в отношении жизни обычно благоприятный.

Прогноз в отношении трудовой деятельности неблагоприятен при прогрессирующем кризовом течении, эпилептических припадках, прогрессирующих нарушениях зрения. Больные признаются инвалидами I–III группы в зависимости от тяжести состояния.

Пациентам с арахноидитом противопоказаны работа в неблагоприятных метеорологических условиях, в шумных помещениях, в контакте с токсичными веществами и в условиях измененного атмосферного давления, а также труд, связанный с постоянной вибрацией и изменениями положения головы.

Профилактика

В целях профилактики необходимы:

- своевременная санация очагов хронической инфекции (кариозных зубов, хронических синуситов, тонзиллитов и т. п.);

- полноценное долечивание инфекционно-воспалительных заболеваний;

- контроль функционального состояния структур головного мозга после перенесенных черепно-мозговых травм.

Видео с YouTube по теме статьи:

Информация является обобщенной и предоставляется в ознакомительных целях. При первых признаках болезни обратитесь к врачу. Самолечение опасно для здоровья!

Арахноидит — аутоиммунное воспалительное поражение паутинной оболочки мозга, приводящее к образованию в ней спаек и кист. Клинически арахноидит проявляется ликворно-гипертензионным, астеническим или неврастеническим синдромами, а также очаговой симптоматикой (поражение черепно-мозговых нервов, пирамидные нарушения, мозжечковые расстройства), зависящей от преимущественной локализации процесса. Диагноз арахноидита устанавливается на основании анамнеза, оценки неврологического и психического статуса пациента, данных Эхо-ЭГ, ЭЭГ, люмбальной пункции, офтальмологического и отоларингологического обследования, МРТ и КТ головного мозга, КТ-цистернографии. Лечится арахноидит в основном комплексной медикаментозной терапией, включающей противовоспалительные, дегидратационные, противоаллергические, антиэпилептические, рассасывающие и нейропротекторные препараты.

МКБ-10

- Причины возникновения арахноидита

- Патогенез арахноидита

- Классификация арахноидита

- Симптомы арахноидита

- Общемозговые симптомы арахноидита

- Очаговые симптомы арахноидита

- Диагностика арахноидита

- Лечение арахноидита

- Цены на лечение

Общие сведения

На сегодняшний день в неврологии различают истинный арахноидит, имеющий аутоиммунный генез, и резидуальные состояния, обусловленные фиброзными изменениями паутинной оболочки после перенесенной черепно-мозговой травмы или нейроинфекции (нейросифилис, бруцеллез, ботулизм, туберкулез и др.). В первом случае арахноидит носит диффузный характер и отличается прогрессирующим или интермитирующим течением, во втором — часто имеет локальный характер и не сопровождается прогредиентностью течения. Среди органических поражений ЦНС истинный арахноидит составляет до 5% случаев. Наиболее часто арахноидит наблюдается среди детей и молодых людей в возрасте до 40 лет. Мужчины заболевают в 2 раза чаще женщин.

Причины возникновения арахноидита

Примерно у 55-60% больных арахноидит связан с перенесенным ранее инфекционным заболеванием.

Вирусные инфекции:

Хронические гнойные очаги в области черепа:

В 30% арахноидит является следствием перенесенной черепно-мозговой травмы, чаще всего субарахноидального кровоизлияния или ушиба головного мозга, хотя вероятность возникновения арахноидита не зависит от тяжести полученных повреждений.

В 10-15% случаев арахноидит не имеет точно установленной этиологии.

Предрасполагающими к развитию арахноидита факторами является хроническое переутомление, различные интоксикации (в т. ч. алкоголизм), тяжелый физический труд в неблагоприятных климатических условиях, частые ОРВИ, повторные травмы не зависимо от их локализации.

Патогенез арахноидита

Паутинная оболочка располагается между твердой и мягкой мозговыми оболочками. Она не сращена с ними, но плотно прилегает к мягкой мозговой оболочке в местах, где последняя покрывает выпуклую поверхность извилин головного мозга. В отличие от мягкой мозговой оболочки паутинная не заходит в мозговые извилины и под ней в этой области образуются заполненные цереброспинальной жидкостью подпаутинные пространства. Эти пространства сообщаются между собой и с полостью IV желудочка. Из подпаутинных пространств через грануляции паутинной оболочки, а также по периневральным и периваскулярным щелям происходит отток цереброспинальной жидкости из полости черепа.

Под воздействием различных этиофакторов в организме начинают вырабатываться антитела к собственной паутинной оболочке, вызывающие ее аутоиммунное воспаление — арахноидит. Арахноидит сопровождается утолщением и помутнением паутинной оболочки, образованием в ней соединительнотканных спаек и кистозных расширений. Спайки, образованием которых характеризуется арахноидит, приводят к облитерации указанных путей оттока цереброспинальной жидкости с развитием гидроцефалии и ликворно-гипертензионных кризов, обуславливающих возникновение общемозговой симптоматики. Сопровождающая арахноидит очаговая симптоматика связана с раздражающим воздействием и вовлечением в спаечный процесс подлежащих мозговых структур.

Классификация арахноидита

В клинической практике арахноидит классифицируют по локализации. Выделяют церебральный и спинальный арахноидит. Первый в свою очередь подразделяется на конвекситальный, базилярный и арахноидит задней черепной ямки, хотя при диффузном характере процесса не всегда возможно такое разделение. По особенностям патогенеза и морфологических изменений арахноидит делят на слипчивый, слипчиво-кистозный и кистозный.

Симптомы арахноидита

Клиническая картина арахноидита разворачивается спустя значительный промежуток времени от воздействия вызвавшего его фактора. Это время обусловлено происходящими аутоиммунными процессами и может отличаться в зависимости от того, чем именно был спровоцирован арахноидит. Так, после перенесенного гриппа арахноидит проявляется спустя 3-12 месяцев, а после черепно-мозговой травмы в среднем через 1-2 года. В типичных случаях арахноидит характеризуется постепенным малозаметным началом с появлением и нарастанием симптомов, характерных для астении или неврастении: повышенная утомляемость, слабость, нарушения сна, раздражительность, повышенная эмоциональная лабильность. На этом фоне возможно появление эпилептических приступов. Со временем начинают проявляться общемозговые и местные (очаговые) симптомы, сопровождающие арахноидит.

Общемозговая симптоматика вызвана нарушением ликвородинамики и в большинстве случаев проявляется ликворно-гипертензионным синдромом. В 80% случаев имеющие арахноидит пациенты жалуются на достаточно интенсивную распирающую головную боль, наиболее выраженную в утреннее время и усиливающуюся при кашле, натуживании, физических усилиях. С повышением внутричерепного давления связаны также болезненность при движении глазных яблок, ощущение давления на глаза, тошнота, рвота.

Зачастую арахноидит сопровождается шумом в ушах, понижением слуха и несистемным головокружением, что требует исключения у пациента заболеваний уха (кохлеарного неврита, хронического среднего отита, адгезивного отита, лабиринтита). Возможно возникновение чрезмерной сенсорной возбудимости (плохой переносимости резких звуков, шума, яркого света), вегетативных расстройств и типичных для вегето-сосудистой дистонии вегетативных кризов.

Зачастую арахноидит сопровождается периодически возникающим резким усугублением ликвородинамических нарушений, что клинически проявляется в виде ликвородинамического криза — внезапного приступа интенсивной головной боли с тошнотой, головокружением и рвотой. Подобные приступы могут происходить до 1-2 раз в месяц (арахноидит с редкими кризами), 3-4 раза в месяц (арахноидит с кризами средней частоты) и свыше 4 раз в месяц (арахноидит с частыми кризами). В зависимости от выраженности симптомов ликвородинамические кризы подразделяют на легкие, средней тяжести и тяжелые. Тяжелый ликвородинамический криз может длиться до 2 суток, сопровождается общей слабостью и неоднократной рвотой.

Очаговая симптоматика арахноидита может быть различной в зависимости от его преимущественной локализации.

Конвекситальный арахноидит может проявляться легкими и среднетяжелыми нарушениями двигательной активности и чувствительности в одной или обеих конечностях с противоположной стороны. В 35% арахноидит этой локализации сопровождается эпилептическими приступами. Обычно имеет место полиморфизм эпиприступов. Наряду с первично- и вторично генерализованными наблюдаются психомоторные простые и сложные приступы. После приступа возможно возникновение временного неврологического дефицита.

Базилярный арахноидит может быть распространенным или локализоваться преимущественно в оптико-хиазмальной области, передней или средней черепной ямке. Его клиника обусловлена в основном поражением расположенных на основании мозга I, III и IV пары черепно-мозговых нервов. Могут возникать признаки пирамидной недостаточности. Арахноидит передней черепной ямки чаще протекает с нарушениями памяти и внимания, снижением умственной работоспособности. Оптико-хиазмальный арахноидит характеризуется прогрессирующим снижением остроты зрения и сужением зрительных полей. Указанные изменения чаще всего носят двусторонний характер. Оптико-хиазмальный арахноидит может сопровождаться поражением расположенного в этой области гипофиза и приводить к появлению эндокринно-обменного синдрома, сходного с проявлениями аденомы гипофиза.

Арахноидит задней черепной ямки часто имеет тяжелое течение, сходное с опухолями головного мозга этой локализации. Арахноидит мосто-мозжечкового угла, как правило, начинает проявляться поражением слухового нерва. Однако возможно начало с невралгии тройничного нерва. Затем появляются симптомы центрального неврита лицевого нерва. При арахноидите большой цистерны на первый план выходит выраженный ликворно-гипертензионный синдром с тяжелыми ликвородинамическими кризами. Характерны мозжечковые расстройства: нарушения координации, нистагм и мозжечковая атаксия. Арахноидит в области большой цистерны может осложниться развитием окклюзионной гидроцефалии и образованием сирингомиелитической кисты.

Диагностика арахноидита

Установить истинный арахноидит невролог может только после комплексного обследования пациента и сопоставления анамнестических данных, результатов неврологического осмотра и инструментальных исследований. При сборе анамнеза обращают внимание на постепенное развитие симптомов заболевания и их прогрессирующий характер, недавно перенесенные инфекции или черепно-мозговые травмы. Исследование неврологического статуса позволяет выявить нарушения со стороны черепно-мозговых нервов, определить очаговый неврологический дефицит, психо-эмоциональные и мнестические расстройства.

Рентгенография черепа в диагностике арахноидита является малоинформативным исследованием. Она может выявлять лишь признаки длительно существовавшей внутричерепной гипертензии: пальцевые вдавления, остеопороз спинки турецкого седла. О наличие гидроцефалии можно судить по данным Эхо-ЭГ. При помощи ЭЭГ у больных с конвекситальным арахноидитом выявляют очаговую ирритацию и эпилептическую активность.

Пациенты с подозрением на арахноидит в обязательном порядке должны быть осмотрены офтальмологом. У половины пациентов, имеющих арахноидит задней черепной ямки, при офтальмоскопии отмечаются застойные явления в области диска зрительного нерва. Оптико-хиазмальный арахноидит характеризуется выявляемым при периметрии концентрическим или битемпоральным сужением полей зрения, а также наличием центральных скотом.

Нарушения слуха и шум в ухе являются поводом для консультации отоларинголога. Тип и степень тугоухости устанавливаются при помощи пороговой аудиометрии. Для определения уровня поражения слухового анализатора производится электрокохлеография, исследование слуховых вызванных потенциалов, акустическая импедансометрия.

КТ и МРТ головного мозга позволяют выявить морфологические изменения, которые сопровождают арахноидит (спаечный процесс, наличие кист, атрофические изменения), определить характер и степень гидроцефалии, исключить объемные процессы (гематому, опухоль, абсцесс головного мозга). Изменения формы подпаутинных пространств могут быть выявлены в ходе КТ-цистернографии.

Люмбальная пункция позволяет получить точные сведения о размере внутричерепного давления. Исследование ликвора при активном арахноидите обычно выявляет увеличение белка до 0,6 г/л и количества клеток, а также повышенное содержание нейромедиаторов (например. серотонина). Оно помогает дифференцировать арахноидит от других церебральных заболеваний.

Лечение арахноидита

Терапия арахноидита обычно проводится в стационаре. Она зависит от этиологии и степени активности заболевания. Схема медикаментозного лечения пациентов, имеющих арахноидит, может включать:

- противовоспалительную терапию глюкокортикостероидными препаратами (метилпреднизолон, преднизолон), рассасывающие средства (гиалуронидазу, йодвисмутат хинина, пирогенал)

- противоэпилептические препараты (карбамазепин, леветирацетам и др.)

- дегидратационные препараты (в зависимости от степени повышения внутричерепного давления — маннит, ацетазоламид, фуросемид)

- нейропротекторы и метаболиты (пирацетам, мельдоний, гинкго билоба, гидролизат головного мозга свиньи и пр.)

- противоаллергические медикаменты (клемастин, лоратадин, мебгидролин, хифенадин)

- психотропы (антидепрессанты, транквилизаторы, седативные).

Обязательным моментом в лечении арахноидита является санация имеющихся очагов гнойной инфекции (отит, синусит и т. п.).

Тяжелый оптико-хаозмальный арахноидит или арахноидит задней черепной ямки в случае прогрессирующего снижения зрения или окклюзионной гидроцефалии являются показанием для проведения хирургического лечения. Операция может заключаться в восстановлении проходимости основных ликворных путей, удалении кист или разъединении спаек, приводящих к сдавлению расположенных рядом мозговых структур. С целью уменьшения гидроцефалии при арахноидите возможно применение шунтирующих операций, направленных на создание альтернативных путей оттока цереброспинальной жидкости: кистоперитонеальное, вентрикулоперитонеальное или люмбоперитонеальное шунтирование.

Общие сведения

Арахноидит относится к инфекционным заболеваниям ЦНС и является серозным воспалением структур паутинной оболочки головного либо спинного мозга. Паутинные оболочки не имеют собственной системы сосудов, поэтому и поражения при этом изолированными не бывают, а инфекционные процессы распространяются с твердых или мягких мозговых оболочек, поэтому симптоматика арахноидита доказательно отнесена к серозному типу менингита. Детальнее всего патологию описал немецкий врач — Беннингхаус, а впервые термин был использован в диссертации А.Т.Тарасенкова, изучавшего признаки головного воспаления и arachnoiditis в особенности.

Некоторые ученые это заболевание так и называют серозным менингитом, но по МКБ-10 ему присвоен код G00 и название бактериальный арахноидит, G03 — который включает менингиты, обусловленные другими или неутоненными причинами, в том числе арахноидит, менингит, лептоменингит, пахименингит, а также G03.9 – для менингита неуточненного – спинального арахноидита БДУ (без дополнительных указаний).

Головной мозг имеет три оболочки: твердую, паутинную и мягкую. Благодаря твердой формируются синусы для оттока венозной крови, мягкая – обеспечивает трофику, а паутинная – необходима для циркуляции ликвора. Она расположена над извилинами, но не проникает в борозды головного мозга и разделяет субарахноидальное и субдуральное пространство. В её структуре есть арахноидэндотелиальные клетки, а также пучки коллагеновых фибрилл различной толщины и количества.

Гистология мозговых оболочек

Патогенез

Арахноидит вызывает морфологические изменения в виде помутнения и утолщения паутинной оболочки, которые могут осложняться фибриноидными наложениями. Чаще всего они разлитые, но в отдельных случаях могут быть ограниченными, то есть речь идет о более грубых локальных нарушениях, инициированных обширным процессом при арахноидите. Макроскопические изменения при этом представляют собой:

- помутнение и утолщение (гиперплазия арахноид эндотелия) паутинной оболочки, сращение ее с сосудистой и твердой оболочками мозга;

- диффузная инфильтрация;

- расширение субарахноидальных щелевидных образований и цистерн в основания мозга, развитие их гидропса (переполненности цереброспинальной жидкостью).

Дальнейшее течение патологии приводит к фиброзу и формированию спаек между сосудистой и паутинной оболочкой, нарушению циркуляции ликвора (спинномозговой жидкости) и образованию одной или более арахноидальной кисты. При этом происходит нарушение нормальной циркуляции ликворной жидкости и как следствие – возникает гидроцефалия, в основе механизма которой два пути развития:

Классификация

Существует несколько классификаций арахноидита. На основе установленной причины арахноидит бывает посттравматическим, инфекционным (ревматическим, постгриппозным, тонзилогенным) и токсическим, от типа изменений — кистозный, слипчиво-кистозный, ограниченный и диффузный, одноочаговый и многоочаговый.

В зависимости от клинической картины и течения различают острый, подострый и хронический арахноидит, но для диагностики наиболее важно определить место локализации арахноидита и спрогнозировать картину воздействия и последствия оболочечных поражений.

В зависимости от преимущественного места локализации и вовлеченных в патологию структур, арахноидит может быть различного типа: церебральный, базальный, оптико-хиазмальный, мостомозжечковый, предмозжечковый, спинальный и пр.

Церебральный тип арахноидита обычно охватывает оболочки головного мозга передних отделов больших полушарий и областей центральных извилин, поражая не только архноид эндотелий, но и структуры мягкого мозгового слоя с образованием спаек между ними. В результате спаечного процесса образуются кисты с ликвороподобным содержимым. Утолщение и уплотнение кист может привести к ксантохромным опухолевидным образованиям с содержанием большого количества белка, что может проявиться развитием эпилептического статуса.

Арахноидальная киста головного мозга

Наиболее часто локализуется в хиазмальной области и поражает основание мозга, вовлекая в патологию зрительные нервы и их перекрест. Этому способствуют черепно-мозговые травмы (сотрясение или ушиб мозга), инфекционные процессы в придаточных пазухах носа, а также такие заболевания как ангина, сифилис или малярия. Её результатом может быть необратимая потеря зрения, которая начинается с болей сзади глазных яблок и ухудшения зрения, которое может приводить к одно- и двусторонней темпоральной гемианопсии, центральной скотоме, концентрическому сужению полей зрения.

Развитие патологии медленное и не строго локальное, оно может распространяться и на отдаленные от хиазмы участки, обычно сопровождается образованием множественных спаек, кист и даже формирование рубцовой оболочки в области хиазмы. Негативное воздействие на зрительные нервы вызывает их атрофию – полную или частичную, что обеспечивается механическим сдавливанием спайками, образованием застойных сосков и расстройством циркуляции крови (ишемией). При этом изначально в большей мере страдает один из глаз, а спустя несколько месяцев вовлекается и второй.

Помимо указанных общеизвестных причин спинальный арахноидит спинальный может быть вызван фурункулезом и гнойными абсцессами различной локализации. При этом кистозные ограниченные образования вызывают симптомы аналогичные экстрамедуллярной опухоли, симптомы компрессии структур спинного мозга, а также корешковый синдром и проводниковые нарушения, как двигательные, так и чувствительные.

Хронические воспалительные процессы вызывают белково-клеточную диссоциацию спинномозговой жидкости и чаще затрагивают заднюю поверхность спинного мозга грудного, поясничного отдела или конского хвоста. Они могут распространяться на несколько корешков или при диффузных поражениях — на большое количество, изменяя нижнюю границу расстройства чувствительности.

Спинальный архноидит может выражаться:

- в виде покалываний, онемения, слабости в ногах, необычных ощущений в конечностях;

- возникновение судорог в ногах, мышечных спазмов, самопроизвольных подергиваний;

- в форме расстройства (повышения, выпадения) таких рефлексов как коленные, пяточные;

- приступы сильной стреляющей боли как удары током или напротив – ноющей боли в пояснице;

- нарушение работы органов таза, в том числе снижение потенции.

Раздражение и сдавливание коры и близлежащих отделов мозга при арахноидите может осложняться образованием кисты различного типа – ретроцеребеллярной, ликворной, левой либо правой височной области.

Ретроцеребеллярная киста формируется при смещении сосудистого сплетения четвертого желудочка вверх и назад от интактного червеобразного отдела мозжечка. Для выявления такого типа кист приблизительно одинаково информативными являются КТ и МРТ.

Принято различать внутримозговые и субарахноидальные ликворные кисты, первые чаще встречаются у взрослых, а вторые – более характерны для пациентов детского возраста, что очень опасно и вызывает отставание в психическом развитии.

Ликворные кисты сформированы арахноид эндотелием либо рубцовым коллагеном, заполнены спинномозговой жидкостью. Они могут быть врожденными или образовываться при резорбции интрацеребральных кровоизлияний, очагов ушибов и разможжения головного мозга, в зоне ишемического размягчения после травм. Для них характерно длительное ремиттирующее течение, инициирующее эпилептические припадки разные по структуре, длительности и частоте.

Ликворная киста также может возникнуть в результате субарахноидального кровоизлияния или при реактивном слипчивом лептоменингите.

Киста правой височной области может вызывать головные боли, ощущение пульсирования, сдавливания головы, шумы в ухе, приступы тошноты, судороги, раскоординацию движений.

Арахноидальные кисты бывают замершие, имеют стабильность и чаще всего не вызывают дискомфорта или общемозговых нарушений. Бессимптомное течение может привести к тому, что образование обнаружится лишь во время томографии мозга при подозрении на арахноидит.

Если киста левой височной доли прогрессирующая, то она может постепенно усиливать очаговые симптомов в связи с давлением на мозг. Обычно она располагается в области левой височной доли и выглядит как расширение внешнего ликворного пространства.

Когда пациент узнает информацию о кисте левой височной области, то часто выясняется, что это не смертельно и может не вызывать негативных симптомов. Однако, в ряде случаев есть риск развития нарушений речи (сенсорной афазии), выпадений полей зрения, внезапных судорог конечностей или всего тела.

Причины

Существует несколько путей развития воспаления паутинных оболочек и установлено, что арахноидит полиэтиологичен и может возникать в результате таких факторов как:

- перенесённые острые и хронические инфекционные процессы (в том числе грипп, ревматизм, корь, скарлатина, сепсис, пневмония, сифилис, туберкулез, бруцеллез, токсоплазмоз, остеомиелит костей черепа);

- воспалительные заболевания носовых придаточных пазух;

- острый или чаще хронический гнойный средний отит, особенно вызванный маловирулентными микроорганизмами или токсинами;

- осложнение гнойного среднего отита, например, лабиринтит, петрозит, синус-тромбоз;

- осложнение излеченного гнойного менингита либо абсцессов мозга;

- хронические интоксикации алкоголем, свинцом, мышьяком;

- различные травмы — черепно-мозговые и позвоночно-спинномозговые (преимущественно как остаточные явления);

- реактивное воспаление, вызванное медленно растущими опухолями или энцефалитом, чаще всего – негнойным отогенным.

Симптомы арахноидита головного мозга

Симптомы арахноидита обычно вызваны внутричерепной гипертензией, в более редких случаях — ликворной гипотензией, а также проявлениями, отражающими локализацию, затрагивающую оболочечные процессы. Причем преобладать могут общие или локальные симптомы в зависимости от этого первые симптомы и клиническая картина меняется.

Изначальное подострое течение болезни со временем может переходить в хроническую форму и проявляться в виде общемозговых нарушений:

- локальные, усиливающиеся при напряжении головные боли, наиболее интенсивные – в первой половине дня могут вызывать тошноту и рвоту;

- развитие симптома прыжка, когда боль возникает локально во время подпрыгивания или неловкого неамортизированного движения с приземлением на пятки;

- головокружение несистемного характера;

- нарушения сна;

- ухудшение памяти;

- психические нарушения;

- возникновение беспричинной раздражительности, общей слабости и повышенной утомляемости.

Очаговые нарушения в первую очередь зависят от места локализации развития патологии и могут проявляться в виде симптомов поражения тройничного, отводящего, слухового и лицевого нервов. Кроме того:

- При конвекситальных (выпуклых) арахноидитах воспалительные процессы затрагивают участки центральных извилин и передних отделов больших полушарий, при этом преобладают явления раздражения структур головного мозга над проявлениями выпадений функций, которые выражаются в виде анизорефлексии, центрального пареза, генерализованных и джексоновских эпилептических припадков, нарушения циркуляции ликвора, расстройств чувствительности и движений (моно- или гемипарезов).

- При воспалении базальных отделов (оптико-хиазмального, мостомозжечкового и в области заднечерепной ямки) чаще всего возникают общемозговые симптомы и нарушаются функции нервов основания черепа.

- Оптико-хиазмальный арахноидит проявляется снижением остроты зрения и изменения полей, напоминая неврит зрительного нерва и сочетаясь с вегетативной дисфункцией — резким дермографизмом , усиленным пиломоторным рефлексом, обильным потоотделением, акроцианозом , иногда жаждой , усиленным мочеиспусканием, гипергликемией , адипозогенитальным ожирением , снижением обоняния.

- Патология, затрагивающая область ножек мозга становится причиной пирамидных симптомов, а также признаков поражений глазодвигательных нервов и менингеальных признаков.

- Арахноидит мостомозжечкового угла вызывает головные боли в затылочной области, шумы в ушах, невралгию , приступообразное головокружение, иногда с рвотой, односторонние мозжечковые нарушения — при пошатываниях больного или удержании веса на одной ноге — падение припадает на сторону поражений; при тщательном обследовании можно выявить атактическую походку , горизонтальныйнистагм , пирамидные симптомы, расширение вен глазного дна, спровоцированное нарушениями венозного оттока.

- Если затронута большая (затылочная) цистерна, то заболевание развивается остро с повышением температуры, навязчивой рвотой, болями в затылке и шейном отделе, которые усиливаются при кашле, попытке повернуть голову или совершить резкое движение.

- Локализация воспалительных процессов в области IX, X, XII пар черепных нервов приводит к нистагму , повышению сухожильных рефлексов, пирамидным и менингеальным симптомам.

- Арахноидит задней черепной ямки может затрагивать V, VI, VII, VIII пару черепных нервов и вызывать внутричерепную гипертензию с менингеальными симптомами, мозжечковыми и пирамидными нарушениями, к примеру, атаксию, асинергию, нистагм, адиадохокинез, головная боль становится постоянным симптомом, одним из самых ранних.

- Диффузное поражение провоцируют общемозговые явления и неравномерное расширение желудочков, что выражается в возникновении лобного, гипоталамического, височного, среднемозгового и коркового синдрома, патология инициирует нарушение нормального обмена ликвора, нечеткие пирамидные симптомы, может влиять на отдельные черепные нервы.

Анализы и диагностика

При постановке диагноза обязательно проводят дифференциальную диагностику с абсцессами и новообразованиями в задней черепной ямке или других участках головного мозга. Для определения арахноидита важно проведение всестороннего и подробного обследования больного.

Показательными оказываются электроэнцефалография, ангиография, пневмоэнцефалограмма, сцинтиграфия, обзорные краниограммы, рентгенограмма черепа, миелография, КТ, МРТ. Эти исследования позволяют выявить внутричерепную гипертензию, местные изменения биопотенциалов, расширение субарахноидального пространства, цистерн и желудочков мозга, кистозные образования и очаговые изменения вещества мозга. Только если не наблюдается застойных явлений на глазном дне, то у пациента может быть взята люмбальная пункция для обнаружения умеренного лимфоцитарного плеоцитоза и незначительной белково-клеточной диссоциации. Кроме того, может понадобиться проведение указательной и пальце-носовой пробы.

Лечение

Залог успешного лечения арахноидита – устранение источника инфекции, чаще всего – отита, синусита и др. при помощи стандартных терапевтических доз антибиотиков. Лучше всего, когда применяют комплексный индивидуальный подход для устранения нежелательных последствий и осложнения, включающий:

- Назначение десенсибилизирующих и антигистаминных препаратов, например, Димедрола, Диазолина, Супрастина, Тавегила, Пипольфена, Хлорида кальция, Гистаглобулина и других.

- Купирование судорожных синдромов противоэпилептическими средствами.

- Для снижения внутричерепного давления могут быть назначены диуретики и противоотечные средства.

- Применение препаратов с рассасывающим действием (например, Лидазы), нормализующим внутричерепное давление, а также средств улучшающих мозговое кровообращение и метаболизм.

- При необходимости использование психотропов (антидепрессантов, транквилизаторов, седативных средств).

- Для стимуляции компенсаторно-приспособительных свойств организма вводят в/в глюкозу с аскорбиновой кислотой, кокарбоксилазу, витаминыиз группы В, экстракт алоэ.

Читайте также: