Атаксия с поздним началом

- 2 Июля, 2018

- Неврология

- Виноградов Алексей

Под поздней мозжечковой атаксией понимают координаторные нарушения моторики, которые обусловлены мозжечковой патологией. К ее основным проявлениям относят расстройство походки, дисдиадохокинез, асинергию и несоразмерность движений, изменение почерка (проявляется размашистая макрография). Чаще всего патологию сопровождает скандинавская речь, интенционное дрожание, постуральный тремор туловища и головы, мышечная гипотония.

Диагностика осуществляется при помощи КТ и МРТ, МАГ головного мозга, МСКТ. Также показано проведение допплерографического исследования, анализа цереброспинальной жидкости. Если имеется необходимость, может быть назначено генетическое исследование. Способ терапии и прогноз течения заболевания полностью зависят от того, по какой причине поздняя мозжечковая атаксия возникла.

Описание заболевания

Данное заболевание представляет собой симптомокомплекс, который включает в себя специфические нарушения динамической и статической моторики человека. Его симптоматика патогномоничная для любого заболевания, затрагивающего мозжечок. Расстройство координации имеет однотипные признаки, как при врожденном дефекте мозжечка, так и при разнообразных патологических процессах, протекающих в этом отделе.

Что это за процессы?

К таким процессам можно отнести развитие опухоли, рассеянный склероз, инсульт, воспалительное и дегенеративное изменение, токсическое или метаболическое поражение, сдавливание извне. Степень выраженности симптомов может варьироваться в зависимости от того, где локализована и какой размер имеет пораженная область мозжечка.

Судить о характере недуга можно по симптомам, которые данное нарушение сопровождают, по особенностям возникновения патологического изменения и его течению. Неврологи классифицируют позднюю мозжечковую атаксию в соответствии с механизмом течения заболевания. Выделяют болезнь с острым началом, хронически прогрессирующую, с подострым началом, эпизодическую или пароксизмальную.

Причины возникновения

Чаще всего главной причиной развития острой мозжечковой атаксии выступает ишемический инсульт, который обусловлен атеросклеротической окклюзией или эмболией мозговых артерий, питающих мозжечок в том числе. Не исключен и геморрагический инсульт, сдавливание мозжечка под влиянием внутримозговой гематомы или травматического повреждения мозжечка, возникшего в результате ЧМТ. Помимо этого, патология в острой форме может возникнуть в результате следующих заболеваний: рассеянный склероз, синдром Гийена, постинфекционный церебеллит, энцефалит, обструктивная гидроцефалия, разнообразные острые интоксикации, метаболические нарушения.

Причины подострой формы

Поздняя мозжечковая атаксия подострой формы зачастую возникает в качестве симптома внутримозговой опухоли, которая располагается в области мозжечка. Это астроцитома, гемангиобластома, медуллобластома, эпендимома. Также может развиваться в результате нормотензивной гидроцефалии, возникшей на базе субарахноидального кровоизлияния. Одна из причин - перенесенный менингит, операция на головном мозге. Помимо этого, данная форма атаксии может возникнуть при недостатке витаминов, передозировке антиконвульсантов, эндокринном расстройстве, к примеру, при гиперпаратиреозе или гипотиреозе. Может являться паранеопластическим синдромом при опухолях злокачественного характера, которые локализованы вне мозга. Это может быть рак легких, рак яичников, неходжкинская лимфома и некоторые другие формы онкологии.

Хронически прогрессирующая

Поздняя мозжечковая атаксия (симптомы рассмотрим позднее), хронически прогрессирующая, чаще всего возникает впоследствии алкоголизма или другой интоксикации хронического характера (к примеру, полинаркомании и токсикомании). Также причиной могут стать: медленно растущие опухоли мозжечка, обусловленные генетикой церебральные дегенеративные и атрофические процессы, вызывающие поражение ткани мозжечка, либо его проводящих путей, тяжелая форма аномалии Киари. Атаксия Пьера-Мари, поздняя мозжечковая атаксия Мари Фуа Алажуанина, нефридрейховская спиноцеребраная атаксия, атрофия мозжечка Холмса, атаксия Фридрейха, оливопонтоцеребеллярная дегенерация – наиболее известные генетически детерминированные прогрессирующие атаксии мозжечка.

Пароксизмальная атаксия

Пароксизмальная мозжечковая атаксия может быть двух видов: приобретенная и наследственная. Причиной приобретенной может стать рассеянный склероз, ТИА, интермиттирующая обструкция ликворных путей, переходящая компрессия, располагающаяся в области затылочного отверстия.

Рассмотрим симптомы мозжечковой атаксии.

Симптоматика заболевания

Патология имеет следующие симптомы:

- Размашистые, неуверенные, асинергические движения.

- Характерная шаткая походка. Пациент для обретения устойчивости довольно широко расставляет ноги.

Если больной пытается пройти по прямой линии, то можно заметить значительные раскачивания в разные стороны. При этом расстройства атаксического характера будут нарастать, если больной резко изменяет направление своего движения либо начинает быстро двигаться после того, как встал со стула. Вследствие дисметрии (нарушения соразмерности) движения приобретают размашистость. Может наблюдаться гипометрия, которая предполагает непроизвольную остановку во время движения еще до того, как цель была достигнута, и гиперметрия, предполагающая чрезмерную амплитуду движений. Помимо этого пациент не способен выполнять противоположные друг другу двигательные акты. Такой симптом называется дисдиадохокинезом.

В результате нарушенной координации и дисметрии, которая характерна для мозжечковой атаксии, происходит патогномичное изменение почерка больного: при письме проявляется неравномерность, макрография, размашистость.

Дополнительные симптомы

Если пациент пытается стать в позу Ромберга, наглядна статическая атаксия. Если присутствует патология одного полушария мозжечка, то больной может отклоняться и падать в сторону, с которой наблюдается поражение. Если же патология затрагивает срединные структуры и находится в чреве мозжечка, то падение и отклонение будет происходить в любую сторону. Пальце-носовая проба обнаруживает промахивание и характерный для атаксии тремор интенционного характера. Заключается он в том, что по мере приближения к носу, кончик пальца начинает все сильнее дрожать.

Тест в позе Ромберга, когда у пациента открыты и закрыты глаза, свидетельствует о том, что установление зрительного контроля не оказывает влияния на пробу. Подобная особенность мозжечковой атаксии позволяет дифференцировать ее от атаксии вестибулярной или сенситивной, для которых характерно то, что отсутствие зрительного контроля значительно усугубляет нарушение координации.

Довольно часто мозжечковую атаксию сопровождает нистагм и дизартрия. Речь больного приобретает специфический характер: теряется плавность, наблюдается замедление и прерывистость. Также больной ставит ударение на каждый слог слов, в результате чего речь начинает напоминать скандирование. Иногда мозжечковая атаксия проявляется в результате мышечной гипотонии или сниженных глубоких рефлексов. Если вызвать сухожильный рефлекс, можно наблюдать маятникообразное движение конечности. В иных случаях возникает титубация, которая характеризуется низкочастотным постуральным тремором головы и туловища.

Важна своевременная диагностика поздней мозжечковой атаксии.

Диагностика

В связи с тем, что этимология патологий мозжечка весьма разнообразна, диагностику осуществляют несколько специалистов узкой направленности, а именно травматолог, нейрохирург, онколог, генетик, эндокринолог. Тщательное неврологическое исследование позволяет не только определить мозжечковый характер атаксии, но также идентифицировать примерно область поражения. О том, что патология затронула полушарие мозжечка, может свидетельствовать гемиатаксия и расстройство координации с одной стороны. Если же патология находится в срединной структуре, то будет преобладать нарушение равновесия и ходьбы, которые могут сочетаться с нистагмом и мозжечковой дизартрией.

Для того чтобы исключить вестибулярное расстройство, необходимо провести исследование вестибулярного анализатора. Невролог может назначить стабилографию, вестибулометрию, электронистагмографию. Если имеется подозрение, что атаксия возникла в результате инфекционного поражения, требуется провести исследование крови на стерильность, ПЦР-исследование. Признаки кровоизлияния, внутричерепную гипертензию, опухолевый или инфекционный процесс поможет выявить исследование цереброспинальной жидкости, полученной в результате проведения люмбальной пункции.

Основные способы, позволяющие диагностировать патологию мозжечка – нейровизуализация при помощи МРТ, МСКТ и КТ головного мозга. Данные методы помогают обнаружить опухоль мозжечка, посттравматическую гематому, врожденную аномалию, дегенеративное изменение, пролабированность мозжечка в затылочное отверстие, сдавление его в результате смещения соседних образований анатомического характера. Диагностировать атаксию, имеющую сосудистую природу, можно применением таких методов, как допплерография и МРА.

ДНК—тест и генетический анализ способен обнаружить наследственный характер атаксии в мозжечке. Лечение представлено ниже.

В чем состоит терапия патологии?

В основе терапии мозжечковой атаксии лежит лечение заболевания, которое стало причиной возникновения патологии. Атаксия инфекционно-воспалительной природы предполагает терапию при помощи антибактериальных и противовирусных препаратов. Болезнь сосудистой природы предполагает проведение мероприятий, которые направлены на остановку кровотечения в мозге или нормализацию кровообращения.

Как вылечить позднюю мозжечковую атаксию нижних ножек мозжечка?

Для этого необходимо применять препараты, входящие в группу ангиопротекторов, тромболитиков, антиагрегантов, аникоагулянтов и сосудорасширяющих средств. Атаксия токсической природы подлежит терапии путем проведения дезинтоксикации. В этом случае показана инфузионная терапия, которую сочетают с использованием диуретиков. Если же случай тяжелый, то проводится гемосорбция.

Хирургическое вмешательство

Если патология вызвана наличием опухоли мозжечка, лечение поздней мозжечковой атаксии предполагает хирургическое вмешательство. Удалять опухоль необходимо максимально радикально. Если новообразование имеет злокачественный характер, дополнительно назначается курс химиотерапии.

Атаксия, обусловленная гидроцефалией и окклюзией ликворных путей, предполагает проведение шунтирующей операции.

Прогноз

При поздней мозжечковой атаксии продолжительность жизни полностью зависит от причин, которые к ней привели.

Прогноз течения заболевания полностью зависит от того, какую природу имеет атаксия. Атаксии сосудистой этимологии и обусловленные интоксикацией и воспалительным процессом хорошо поддаются терапии. Однако лечение должно быть своевременным и адекватным. В результате можно достичь полной регрессии заболевания. Атаксии наследственного характера и хронические постепенно усугубляются. При поздней мозжечковой атаксии инвалидность - частое явление. Патология опухолевой природы имеет самый неблагоприятный прогноз.

"Ataxia" в дословном переводе с греческого языка обозначает "беспорядок". Однако наше современное понимание этого термина заключается в плохо координированных движениях, связанных, главным образом, с повреждением мозжечка и/или мозжечковых связей. В дополнение к мозжечковой атаксии (объясняющей большую часть случаев атаксий в клинической практике) существует также случаи так называемой сенситивной и вестибулярной атаксии, вызываемые соответственно повреждениями спинальных проприоцептивных путей и вестибулярной системы.

Мозжечковая атаксия

Клинически церебеллярная атаксия манифестирует неустойчивой и шаткой походкой с расширенной базой, а также дискоординацией и неуклюжестью движений, дизартрией (скандированной, отрывистой речью), дисметрией саккад и осцилляциями. Пациенты обычно стоят с широко отставленными стопами, при попытке поставить ноги ближе друг к другу они начинают раскачиваться или даже падают, из-за неустойчивого равновесия требуется поддержка или опора на окружающие предметы. Даже небольшие проявления атаксии ходьбы могут быть выявлены при так называемой тандемной ходьбе по прямой. Атаксия может быть генерализованной или преимущественно нарушать ходьбу, движения в руках, ногах, речь, движения глаз; может быть односторонней или вовлекать обе стороны. Атаксия часто сопровождается мышечной гипотония, замедленностью движений, интенционным тремором (тремор действия, усиливающийся по амплитуде при приближении к цели), нарушением контроля сложных многосуставных движений (асинергия), усиленными постуральными рефлексами, нистагмом (обычно горизонтальным при мозжечковой атаксии) и некоторыми когнитивными и аффективными изменениями (так называемым "мозжечковым когнитивно-аффективным синдромом", вызываемым обычно острыми, достаточно большими ишемическими повреждениями задней доли мозжечка). Следует подчеркнуть, что двигательные нарушения при атаксии обычно не связаны с мышечной слабостью, гиперкинезами, спастичностью и т.д., однако, все они, а также и другие дополнительные симптомы могут усложнять клиническую картину заболевания. В свою очередь выраженная атаксия может быть основной причиной инвалидизации и социальной дезадаптации.

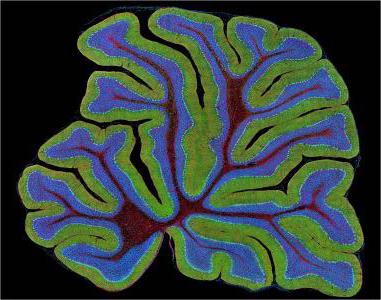

Относительно изолированная туловищная атаксия с нарушением стояния и ходьбы наблюдается при ограниченных поражениях червя мозжечка (пациенты отклоняются или падают вперед при ростальных поражениях червя и назад - при каудальных). Атаксию в конечностях обычно относят к поражению церебеллярных гемисфер, саккадическую дисметрию – к дисфункции дорзальных отделов червя. Одностороннее повреждение мозжечка проявляется нарушениями на одноименной стороне: такие пациенты стоят с опущенным ипсилатеральным плечом, пошатываются и отклоняются при ходьбе в сторону повреждения, координаторные пробы также выявляют атаксию в вовлеченных руке и ноге. Хотя у человека нет строгого соответствия между определенными части тела и областями полушарий мозжечка, считается, что поражение передне-верхней части полушарий приводит преимущественно к атаксии в ногах (подобный паттерн характерен для алкогольной мозжечковой дегенерации), тогда как заднелатеральные части полушарий связаны с движениями в руках, лицом и речью. Атаксия может быть связана также с повреждением проводящих путей мозжечка; иногда манифестирует достаточно характерными клиническими симптомами, как например, грубым высокоамплитудными "рубральным" тремором при вытягивании перед собой рук (типично для повреждения дентато-рубральной петли, например, при рассеянной склерозе или болезни Вильсона-Коновалова).

Сенситивная атаксия

По сравнению с мозжечковой сенситивная атаксия достаточно редка. Обычно она является следствием поражения задних столбов и, соответственно, нарушения проприоцептивной афферентации (например, при болезни Фридрейха, дефиците витаминов Е и В12, нейросифилисе). Сенситивная атаксия может быть диагностирована по отчетливому проприоцептивному дефициту и значительному усилению симптоматики при закрытии глаз. Иногда в таких случаях можно заметить феномен "псевдоатетоза" в пораженной конечности.

Вестибулярная атаксия

Вестибулярная дисфункция может вызывать синдром, обозначаемый "вестибулярная" (или "лабиринтная") атаксия. Фактически этот синдром можно считать определенным подтипом сенситивной атаксии. Пациенты с вестибулярной атаксией демонстрируют грубые нарушения ходьбы и стояния (вестибулярное нарушение равновесия), но без вовлечения конечностей и речи. При односторонних поражениях лабиринта значительно нарушена "фланговая походка" в сторону повреждения. Этот тип атаксии часто сопровождается головокружением, рвотой и потерей слуха

Патофизиология

Патофизиологически мозжечковая атаксия представляет собой несостоятельность нормальных анти-инерционных механизмов, которые отвечают за плавность, равномерность и точность движений

В физиологических условиях любое произвольное движение является результатом точно скоординированной и организованной активности множества мышц-антагонистов и мышц-синергистов. Скоординированное в пространстве и времени взаимодействие между различными мышцами реализуются через двусторонние связи мозжечка с различными уровнями центральной нервной системы, участвующими в выполнении двигательных функций (моторные зоны коры, базальные ганглии, ядра ствола мозга, ретикулярная формация, мотонейроны спинного мозга, проприоцептивные нейроны и проводящие пути). Будучи основным координаторным центром движений, мозжечок опережающее получает информацию о любых изменениях мышечного тонуса и положений частей тела, а также о любых планирующихся действиях. Использую подобную упреждающую информацию, мозжечок корректирует мышечную активность, осуществляет тонкий моторный контроль и обеспечивает точное выполнение движений. Поэтому заболевания, затрагивающие мозжечок, приводят к десинхронизации мышечных сокращений, что клинически проявляется сбивчивыми нерегулярными "толчками" - скандированной речи, интенционным тремором, дисметрией, туловищной титубацией и другими мозжечковыми феноменами.

Поражения мозжечка и мозжечковых путей могут быть обусловлены острой или хронической патологией (см. таблицу).

Острая атаксия

Острая атаксия обычно наблюдается при ишемическом (лакунарном, кардиоэмболическом и атеротромботическом инфаркте) или геморрагичеком инсульте, поражающем полушария мозжечка. Также она может наблюдаться при рассеянном склерозе, черепно-мозговой травме, инфекционном церебеллите или абсцессе мозжечка, паразитарной инвазии, синдроме MELAS, острых лекарственных интоксикациях и отравлениях (этанолом, нейролептиками, антиконвульсантами), аномалии Арнольда-Киари и других патологиях. В этих случаях атаксия часто ассоциирована с головной болью, рвотой, головокружением, симптомами поражения ствола и черепных нервов. Следует помнить, что даже небольшие инфаркты мозжечка и кровоизлияния в связи с ограниченным объемом задней черепной ямки – это потенциально жизнеугрожающие состояния, которые могут приводить к обструктивной гидроцефалии. Поэтому всем пациентам с остро развившейся мозжечковой атаксией необходимо экстренно проводить нейровизуализацию (КТ или МРТ) и при необходимости последующее вентрикулярное дренирование и/или декомпрессионную трепанацию задней черепной ямки. Эти же мероприятия рекомендованы при любых заболеваниях, сопровождающихся большими острыми повреждениями мозжечка с быстро прогрессирующим отеком структур задней черепной ямки. Что же касается люмбальной пункции у этих пациентов, то она строго противопоказана в виду риска вклинения.

Повторяющиеся пароксизмы острой атаксии наблюдаются при периодических (эпизодических) атаксиях. Эти наследственные заболевания вызваны генетическими дефектами ионных каналов (кальциевых, калиевых), которые в свою очередь приводят к нарушениям возбудимости нейронов. Некоторые пациенты с атактическими пароксизмами могут хорошо отвечать на прием ацетазоламида (ацетазоламид-чувствительные формы периодических атаксий). Периодические атаксии принадлежат к группе так называемых каналопатий.

Хроническая атаксия

Хроническая атаксия может быть вызвана рядом различных заболеваний (см. таблицу) как генетической, так и негенетической природы. Хроническая или подострая мозжечковая атаксия, особенно в молодом возрасте, является типичной манифестацией рассеянного склероза, диагноз которого подтверждается ремитирующим течением и множественными очагами демиелинизации в головном и спинном мозге на МРТ. Следует всегда помнить, что хроническая или подострая мозжечковая атаксия может вызываться опухолью (среди характерных для мозжечка опухолей – церебеллопонтинная шваннома, медуллобластома и гемангиобластома), нормотензивной гидроцефалией (синдром Хакими-Адамса) и паранеопластической мозжечковой дегенерацией (рак легких и другие системными новообразованиями); все эти заболевания требуют соответствующего и своевременного хирургического лечения. Дегенерация мозжечка также может быть вызвана хроническим алкоголизмом, гипотиреозом, глютеновой болезнью, дефицитом витамина В12, тепловым ударом, злоупотреблением некоторыми препаратами с анксиолитическим, снотворным и противосудорожным действием.

Хроническая прогрессирующая атаксия является ключевой особенностью дегенеративных атактических синдромов как наследственных, так и спорадических.

Наследственные атаксии – клинически и генетически гетерогенная группа заболеваний, передающихся чаще всего по аутосомно-доминантному или аутосомно-рецессивному типу.

Для аутосомно-доминантных атаксий (СЦА) на сегодняшний день картировано 28 локусов на различных хромосомах, и идентифицировано 14 генов и их белковых продуктов. В большинстве аутосомно-доминантных СЦА мутации представлены патологическими внутригенными экспансиями тринуклеотидных повторов ("динамическими" мутациями). Наиболее часто встречается экспансия ЦАГ-повторов, которые транслируется на белковом уровне в пропорциональное удлинение полиглутаминового участка белка (отсюда название - "полиглутаминовые" болезни и специфичный механизм нейродегенерации). Существует обратная корреляция между числом тринуклеотидных повторов в мутантном гене и возрастом начала заболевания; более того, чем больше протяженность экспансии, тем тяжелее клиническая симптоматика. Кроме динамических мутаций, СЦА могут также вызываться точковыми мутациями в генах, кодирующих, например, протеинкиназу гамма, фактор роста фибробластов и ряд других белков. Частота встречаемости определенных форм аутосомно-доминантных СЦА в различных популяциях различно. Например, в России более 40% семей с доминантными СЦА связаны с мутациями в гене ATXN1 на хромосоме 6р (СЦА1), тогда как в большинстве западноевропейских стран преобладают мутации в гене ATXN3 (СЦА3 или болезнь Мачадо-Джозеф).

Среди аутосомно-рецессивных и Х-сцепленных рецессивных атаксий наиболее часто встречается атаксия Фридрейха, вызываемая экспансией ГАА-повторов в некодируемом участке гена FRDA на хромосоме 9q. Белковый продукт этого гена, фратаксин, считается вовлеченным в гомеостаз митохондриального железа. Таким образом, болезнь Фридрейха представляет собой менделирующую форму митохондриальных цитопатий. Обычно заболевание манифестирует достаточно рано (до 20 лет) и проявляется смешанной сенситивно-мозжечковой атаксией, дизартрией, мышечной слабостью, кардиомиопатией, скелетными деформациями, диабетом и неуклонно прогрессирующим течением. Существует достаточно строгая корреляция между длиной экспансии и клиническими проявлениями болезни Фридрейха, так относительно позднее начало и "доброкачественное" течение характерно для непротяженной экспансии ГАА-повторов.

Спорадическая (идиопатическая) дегенеративная атаксия – гетерогенная группа, включающая в свою очередь паренхиматозную кортикальную мозжечковую атрофию и оливопонтоцеребеллярную атрофию. Последняя сейчас рассматривается как форма множественной системной атрофии - тяжелого нейродегенеративного заболевания, характеризующегося вовлечением ряда церебральных и спинальных систем (мозжечок, базальные ганглии, ствол мозга, вегетативные ядра спинного мозга и мотонейроны) и присутствием специфических альфа-синуклеин-позитивных глиальных цитоплазматических включений.

У пациентов с атактическими расстройствами диагноз основывается в первую очередь на нейровизуализационных (КТ, МРТ) и нейрофизиологических (вызванные потенциалы, электронейромиография и др.) исследованиях, которые предоставляют данные о структурных и функциональных характеристиках центральной и периферической нервной системы. В большинстве случаев наследственных атаксий сегодня доступна верификация диагноза с помощью ДНК-анализа как для самих больных, так и для их клинически здоровых родственников из группы "риска". Для предотвращения новых случаев заболевания в этих семьях может проводиться медико-генетическое консультирование и пренатальная ДНК-диагностика.

У пациентов со спорадическим вариантом атаксии необходим поиск всех возможных соматических расстройств, которые могут вызывать мозжечковую симптоматику (новообразования, эндокринные заболевания и др.). Атаксия может быть проявлением ряда метаболических заболеваний (см. таблицу), поэтому следует проводить соответствующий биохимический скрининг.

Лечение и прогноз атактических синдромов основывается на их причине. При существовании радиального лечения (как например, хирургия опухолей мозжечка или коррекция дефицита витаминов) можно ожидать полного или частичного восстановления или, по крайней мере, прекращение дальнейшего прогрессирования.

Не существует лечения непосредственно самой атаксии. Ограниченный положительный эффект сообщался при дегенеративных атаксиях при приеме амантадина, буспирона, L-5-гидрокситриптофана, тиреотропин-релизинг-фактора и прегабалина, однако, эти данные не подтверждены рандомизированными исследованиями. Есть сообщения успешного лечения мозжечкового тремора изониазидом и некоторыми антиконвульсантами (клоназепамом, карбамазепином и топираматом); в некоторых случаях возможна стереотаксическая хирургия на ядрах таламуса.

Физиотерапия является важной составляющей в лечении пациентов с атаксией. Она направлена на предотвращение различных осложнений (таких как контрактуры и мышечные атрофии), поддержания физической формы, улучшения координации и ходьбы. Рекомендованы специальные комплексы "мозжечковых" и "сенсорных" упражнений, а также процедуры с биологической обратной связью и стабилографией.

На стадии разработки находятся первые подходы к генной и клеточной терапии наследственных атаксий; возможно, что именно эти технологии в будущем позволят совершить существенный прорыв в лечении.

- ишемический

- геморрагический

- церебеллит

- абсцесс мозжечка

- нейросифилис

- ВИЧ

- паразитарная инвазия

Острая лекарственная интоксикация и отравление:

- этанол

- нейролептики

- антидепрессанты

- антиконвультсанты

- снотворные препараты

- химиотерапевтические препараты

- талий

- метилртуть

- висмут

- цинк

MELAS, болезнь Лея и другие митохондриальные энцефаломиопатии с острым началом

Опухоли и мальформации с острой и подострой манифестацией

Дефицит тиамина (энцефалопатия Вернике)

Паранеопластическая мозжечковая дегенерация

Гипертермия (тепловой удар)

Наследственные болезни метаболизма:

Хроническая ишемия мозга

Нормотензивная гидроцефалия (синдром Хакима-Адамса)

Паранеопластическая дегенерация мозжечка

Мозжечковая дисплазия или гипоплазия (врожденная атаксия, обычно не прогрессирующая)

Прионные заболевания (атактическая форма)

Дефицит витамина B12

Гипертермия (тепловой удар)

Злоупотребление препаратами с анксиолитическим, снотворным и антиконвульсивным действием

Наследственные атаксия с аутосомно-доминантным, аутосомно-рецессивным и Х-сцепленным наследованием

Спорадические идиопатические дегенеративные атаксии:

- паренхиматозная кортикальная мозжечковая атрофия

- оливопонтоцеребеллярная атрофия

Авторы: Тецуо Ашизава и Гуанбинь Ся

Пер. с англ. Н.Д. Фирсовой (2018)

Вступление

Атаксия, определяемая как нарушение координации произвольных мышечных движений, является физическим признаком, а не самостоятельным заболеванием, поэтому всегда необходимо исследовать ее этиологию. Атаксия может быть главной жалобой пациента или одним из симптомов.

Атаксия обычно вызывается дисфункцией мозжечка или поражением вестибулярного или проприоцептивного афферентного входа в мозжечок. Атаксия может иметь скрытое начало с хроническим и медленно прогрессирующим клиническим течением (например, спиноцеребеллярные атаксии [SCA] генетического происхождения) или острое начало, особенно те атаксии, возникающие в результате инфаркта мозжечка, кровоизлияния или инфекции, которые могут быстро прогрессировать с катастрофическими последствиями. Атаксия также может иметь подострое начало из-за инфекционных или иммунологических расстройств, которые могут иметь ограниченное окно терапевтических возможностей.

Оперативная стратегия устранения излечимых причин атаксии может спасти жизнь пациенту и привести к хорошим долгосрочным результатам. Атаксия также может быть доброкачественной при симптоматических расстройствах (например, вестибулярный неврит). С развитием нейрогенетики диагностируется больше случаев мозжечковой атаксии, вызванной наследственными причинами, но многие спорадические атаксии, в том числе с хроническим и прогрессирующим течением, все еще остаются недиагностированными.

Симптомы и признаки атаксии

Симптомы и признаки связаны с расположением поражений в мозжечке.

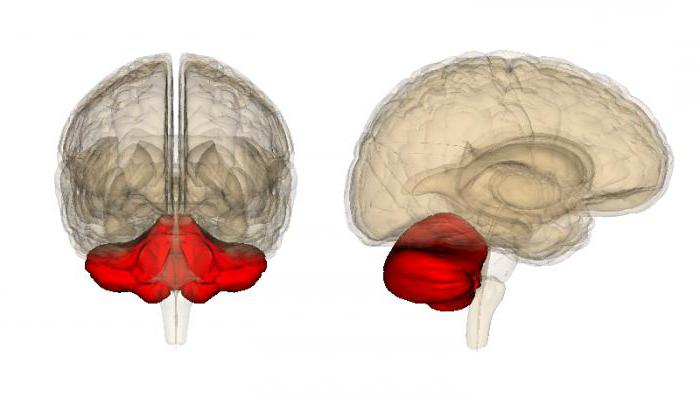

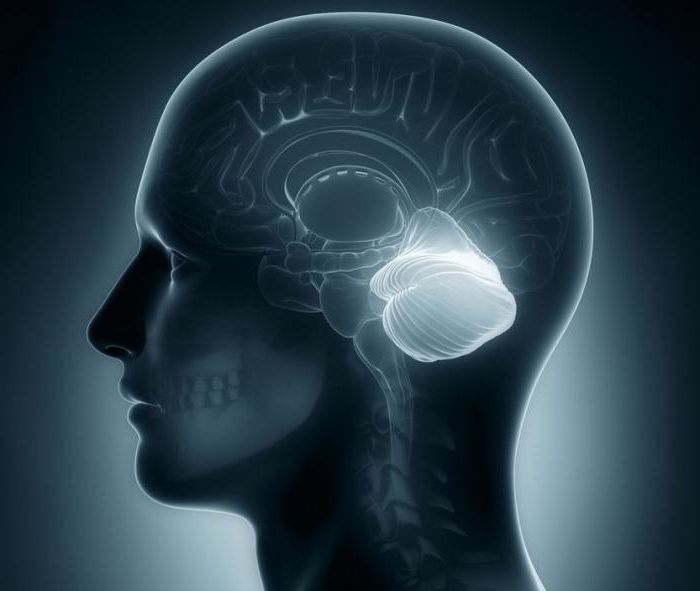

Латерализованные поражения мозжечка вызывают ипсилатеральные симптомы, тогда как диффузные поражения мозжечка вызывают более общие симметричные симптомы. Поражения в полушарии мозжечка вызывают атаксию конечностей (аппендикулярную). Поражения червя вызывают атаксию туловища и походки, с относительным щажением конечностей. Вестибулоцеребеллярные поражения вызывают нарушение равновесия, головокружение и атаксию походки (т. н. мозжечковая походка).

Острая патология мозжечка может первоначально вызвать серьезные отклонения; со временем он может значительно восстановиться, и заболевание стать бессимптомным, даже если визуализация показывает постоянные драматические структурные изменения в мозжечке.

Хроническая прогрессирующая атаксия может быть связана не только с нейродегенеративными или наследственными заболеваниями мозжечка, но также с новообразованиями и хроническими инфекциями.

Термины, описывающие атаксию

Следующие клинические термины часто используются при описании атаксии.

Устойчивость. Здоровый человек может стоять естественным образом, с ногами, расставленными на расстояние менее 12 см друг от друга, и может стоять устойчиво, когда его ноги вместе, более 30 секунд. Нарушение позы при отсутствии двигательной слабости или грубых непроизвольных движений наводит на мысль о мозжечковой или сенсорной атаксии.

Атаксичная походка. Атаксия походки возникает в результате нарушения координации нижних конечностей из-за патологии мозжечка или потери проприоцептивного взаимодействия. Пациенты часто чувствуют себя неуверенно и вынуждены держаться за стену или мебель и ходить, расставив ноги. Усиливающееся нарушение походки при удалении зрительных сигналов (ходьба с закрытыми глазами или в темноте) указывает на сенсорный или вестибулярный компонент атаксии. Атаксия, вызванная мозжечковыми причинами, остается неизменной независимо от визуальных признаков.

Сенсорная атаксия. Сенсорная атаксия в основном проявляется нарушением походки, как описано выше. Кроме того, субъекты с сенсорной атаксией будут иметь положительный симптом Ромберга. Они могут ходить высокой походкой (из-за моторной слабости) или шаркая ногами (чтобы помочь себе обратной сенсорной связью, вызванной звуком). Псевдоатетоз (случайные движения пальцев, наблюдаемые на вытянутых руках с закрытыми глазами) также может возникать при сенсорной нейронопатии, поражающей верхние конечности.

Туловищная атаксия. Атаксия туловища может возникнуть в результате поражения средней линии мозжечка. Пациенты могут проявлять нестабильность в области туловища в виде колебаний тела сидя (хуже с вытянутыми вперед руками) или стоя (титубация).

Дисдиадохокинез / дисритмокинез. Дисдиадохокинез, или дисритмокинез проверяется путем быстрого чередования движений рук или постукивания указательным пальцем по складке большого пальца. Нарушения могут проявляться неравномерностью ритма и амплитуды.

Интенционный тремор. Интенционный тремор возникает в результате нестабильности проксимального отдела конечности и проявляется в увеличении амплитуды колебаний в конце произвольного движения. Проверяется прикосновением пальца к носу и пятки к голени. Это отличается от эссенциального тремора, который в основном происходит в дистальной части конечности.

Дисметрия. Дисметрия – это когда пациент пропускает целевой объект из-за превышения (гиперметрия) или из-за недостаточности (гипометрия) преодоления необходимого расстояния. Дисметрия часто проверяется с помощью теста погони за пальцем и может быть определена количественно по пропущенному расстоянию (в см). Дисметрия также бывает, когда глаза выключают предметы (глазная дисметрия); либо глазам нужно второе движение, чтобы поймать объект (гипометрические саккады), либо нужно скорректировать превышение, чтобы сфокусироваться на объекте (гиперметрические саккады). Тест на постукивание по голени (точное постукивание по середине голени или колена пяткой противоположной ноги) также обнаруживает наличие дисметрии.

Дизартрия. Дисартрия часто описывается пациентом или родственниками как невнятная речь. Речь пациента нерегулярна и медленна с ненужными колебаниями. Слова часто разбиты на отдельные слоги, а некоторые слоги с взрывным согласным необычно ударены (скандирующая речь).

Нистагм. Нистагм часто встречается при мозжечковых заболеваниях. Латеральный нистагм, вызванный боковым взглядом, виден медленным дрейфом к средней линии, за которым следует быстрая фаза саккад в эксцентрическом положении. Нистагм при взгляде вверх и нистагм при взгляде вниз определяются быстрой фазой в направлении вверх или вниз. Нистагм при взгляде вверх наблюдается при поражении передней части червя. Нистагм при взгляде вниз, как правило, проявляется при повреждении большого отверстия, например, при пороке развития Арнольда-Киари.

Саккады. Скорость саккад обычно нормальна при мозжечковом заболевании, но часто наблюдается чрезмерно далекий или слишком близкий взгляд (глазная дисметрия), и часто за ним следует корректирующая саккада в соответствующем направлении. Однако в SCA типа 2 (SCA2) и в продвинутых стадиях других SCA саккады замедляются.

Квадратноволновые толчки / окулярный флаттер / опсоклонус. Квадратноволновые толчки, окулярный флаттер и опсоклонус – это термины, используемые для описания других глазных нарушений при поражении мозжечка. Квадратноволновые толчки появляются в виде двух саккад в противоположных направлениях, разделенных коротким периодом отсутствия движения. У здорового человека может быть квадратноволновое движение от 0,1 до 0,3 градуса, но менее 10 в минуту. Квадратноволновые толчки с большой амплитудой более характерны для мозжечковой атаксии. Окулярный флаттер отличается от квадратноволновых толчков тем, что повторяющиеся саккады не разделены короткими периодами отсутствия движения. Опсоклонус – это сплошные сопряженные саккады во всех направлениях хаотичного характера. Как и окулярный флаттер, так и опсоклонус обычно указывают на поражение мозжечка при паранеопластическом (нейробластома) или постинфекционном синдроме (как можно видеть при атаксии опсоклонус-миоклонус).

Нейроанатомия атаксии

Мозжечок, его афферентные и эфферентные связи, вестибулярная система и проприоцептивный сенсорный путь – все они вовлечены в атаксию. Мозжечок состоит из срединной части и полушарий. Поражения в каждой из этих областей могут привести к различной форме атаксии. Например, повреждение срединных структур мозжечка обычно сопровождается атаксией походки и туловища, тогда как унилатеральное повреждение полушария мозжечка обычно вызывает ипсилатеральную мозжечковую атаксию. Понимание этой нейроанатомии и взаимосвязи с координацией может помочь с локализацией повреждения.

Классификация и этиология атаксии

Существуют различные способы классификации атаксии: по возрасту начала, темпу начала и клиническому течению; по анатомическому вовлечению; очаговое поражение или генерализованное; приобретенное или унаследованное. Случаи, когда все конкретные диагнозы были исключены, классифицируются как спорадическая атаксия у взрослых с неизвестной этиологией, которая все еще остается диагностической проблемой.

Наследственная атаксия

Наследственные атаксии относятся к редким заболеваниям, но по мере развития диагностических технологий они все чаще диагностируются в более раннем возрасте. Наследственные атаксии классифицируются как аутосомно-доминантные, аутосомно-рецессивные, Х-сцепленные или митохондриальные. Характерные особенности могут помочь в распознавании определенного диагноза.

Наследственные атаксии, особенно аутосомно-доминантные мозжечковые атаксии, следует учитывать, когда болезнь передается вертикально от одного поколения к другому в семье. Документация передачи от отца к сыну устанавливает аутосомно-доминантное наследование.

Спиноцеребеллярная атаксия

Наличие семейного анамнеза, согласующегося с аутосомно-доминантным наследованием, требует тестирования ДНК на наличие SCA, которая в генетической терминологии относится к группе аутосомно-доминантных нарушений с известным хромосомным локусом. Первичные митохондриальные и Х-связанные мутации также могут рассматриваться в зависимости от клинических проявлений и семейного анамнеза. При отсутствии семейного анамнеза и исключении вторичных атаксий спорадические случаи могут все еще требовать тестирования ДНК, поскольку отрицательный семейный анамнез не исключает наследственных расстройств, и до 5% пациентов с явно спорадической дегенеративной атаксией могут иметь положительный анализ ДНК. Из-за стоимости анализа ДНК, должно быть принято во внимание медицинское страхование. Хотя SCA неиз лечима, положительный результат анализа ДНК дает важную практическую информацию пациентам и их семьям. Во-первых, это позволяет пациентам планировать свое будущее, например, принимать решения об образовании или карьере, особенно в области прогнозного тестирования. Во-вторых, он обеспечивает основу для генетического консультирования пациентов и их семей. Наконец, это позволяет пациентам участвовать в группе поддержки и исследовательской деятельности, специфичной для генетически определенного заболевания. Например, генотип, определенный с помощью анализа ДНК, будет включен в критерии большинства, если не всех, будущих клинических испытаний болезнь-модифицирующих методов лечения, и как только терапия будет разработана и утверждена, пациентам необходимо будет знать генотип своего заболевания, чтобы определить подходит ли препарат для них.

Спорадическая и идиопатическая атаксия у взрослых

Для пожилых пациентов со спорадической дегенеративной атаксией неврологам следует рассмотреть диагноз мультисистемной атрофии мозжечкового типа (MSA-C). Документирование вовлечения других участков нервной системы, особенно базальных ганглиев и вегетативной дисфункции, имеет решающее значение для диагностики MSA-C у пациентов со спорадической атаксией. МРТ головного мозга может дать ключ к диагнозу MSA с атрофией ствола мозга. Оставшиеся дегенеративные атаксии с поздним началом часто называют спорадической атаксией у взрослых в категории, известной как идиопатическая мозжечковая атаксия с поздним началом. Хотя эти два термина используются взаимозаменяемо, некоторые эксперты включают MSA-C в категорию идиопатической мозжечковой атаксии с поздним началом.

Атаксия Фридрейх а

Атаксия Фридрейха является одним из наиболее распространенных генетических аутосомно-рецессивных атакси ческих синдромов. Начало обычно в детском и молодом возрасте с прогрессирующей атаксией, ведущей к потере передвижения после 10-15 лет. Другие клинические признаки включают потерю чувствительности из-за дорсального корешкового ганглия и дегенерации дорсального столба с арефлексией и деформациями стоп, сколиоз ом, гипертрофическ ой кардиомиопати ей и непереносимость ю глюкозы. При генетической диагностике фенотип расширился и теперь включает более позднюю картину (старше 25 лет и до 60 лет) и более медленное прогрессирование, которое называется атаксией Фридрейха с поздним началом. У таких людей сохраняются рефлексы, часто называемые атаксией Фридрейха с сохраненными рефлексами, которые могут обнаруживать спастичность без сердечных или скелетных признаков. Заболевание возникает из-за аномального расширения повторов GAA в гене фратаксина (FXN), хотя в редких случаях на одной из хромосом вместо расширения GAA могут присутствовать точечные мутации. Возраст начала заболевания обратно коррелирует с числом повторов GAA на меньшей аллели. Потеря функции фратаксина в митохондриях приводит к дефициту железо-серных кластеров, нарушению окисления и накоплению железа. Было показано, что никотинамид повышает уровень фратаксина, но клинической пользы пока не было продемонстрировано, и исследования с хелаторным деферипроном и антиоксидантом идебеноном неясны в отношении долгосрочной пользы. Были завершены клинические испытания с карбамилированным эритропоэтином, интерфероном гамма-1b, пиоглитазоном, эпоэтином альфа и некоторыми другими веществами. Эти исследования не показали убедительных доказательств эффективности.

Читайте также: