Что такое низшая нервная деятельность и высшая нервная деятельность

Высшая нервная деятельность (ВНД), осуществляемая корой больших полушарий, обеспечивает наиболее совершенную адаптацию человека и животных к постоянно меняющимся условиям внешней среды, лежит в основе высших психических функций человека, таких как мышление, память, сознание и обучение.

"Отец русской физиологии" - И.М. Сеченов написал книгу "Рефлексы головного мозга", где выдвинул теорию о рефлекторном принципе, который лежит в основе деятельность ВНД. Эти идеи продолжил и развил И.П. Павлов, который экспериментально доказал, что условные рефлексы лежат в основе ВНД.

Изучая пищеварительную систему, вы узнали об опыте И.П. Павлова, с помощью которого он изучал механизм слюноотделения. Проведя эксперименты Павлов обнаружил, что часть рефлексов относятся к врожденным - постоянным, а другая - приобретенным.

При многочисленном совпадении условного (сигнального) и подкрепляемого им безусловного раздражителя формируется условный рефлекс. То есть условный рефлекс всегда возникает на базе безусловного при многократном совпадении вышеуказанных раздражителей.

Сейчас более детально разберем отличия условных рефлексов от безусловных:

Условные рефлексы являются приобретенными: они отсутствуют у новорожденного, могут возникать и угасать в течение жизни. Безусловные рефлексы - врожденные, заложены генетически и передаются по наследству.

Условные рефлексы индивидуальны, обусловлены предшествующим опытом: у ребенка, первый раз в жизни увидевшего лимон, отсутствует слюноотделение, но после его употребления даже мысль о лимоне может вызывать обильное слюноотделение. Безусловные рефлексы характерны для всех особей вида без исключений.

Условные рефлексы возникают в ответ на неспецифичный раздражитель, к примеру, свет, если у собаки закреплен условный рефлекс на свет. Безусловные рефлексы возникают в ответ на специфичный раздражитель: звук воспринимается рецепторами внутреннего уха, свет - палочками и колбочками сетчатки.

Условные рефлексы приобретаются в качестве адаптации к конкретным условиям среды, при изменении среды - они изменяются также, могут утрачиваться и снова возникать. Безусловные рефлексы постоянны, даны от рождения и не угасают на протяжении всей жизни.

С корой - без коры

Условные рефлексы всегда возникают и осуществляются с участием коры больших полушарий, безусловные могут обходиться и без ее участия. Главное - запомните и осознайте, что любой условный рефлекс осуществляется на базе безусловного рефлекса.

Изучение условных рефлексов тесно связано с Павловым и его учениками. Сейчас и мы с вами проведем эксперимент над собакой.

Предположим, что нам нужно выработать у животного рефлекс слюноотделения в ответ на включение света. В качестве безусловного раздражителя будем использовать пищу, а в качестве условного - включение лампочки.

За несколько секунд до того, как мы дадим корм собаке, необходимо включить лампочку. Если мы повторим подобную манипуляцию несколько раз, то у собаки закрепится условной рефлекс на включение лампочки, и в дальнейшем слюноотделение будет начинаться уже в момент включения лампочки.

Этот эффект обусловлен тем, что в головном мозге собаки возникает временная связь между зрительным центром (в затылочной доле КБП) и пищевым центром. По мере повторения нашей манипуляции эта временная связь становится более крепкой - происходит замыкание и формирование условного рефлекса.

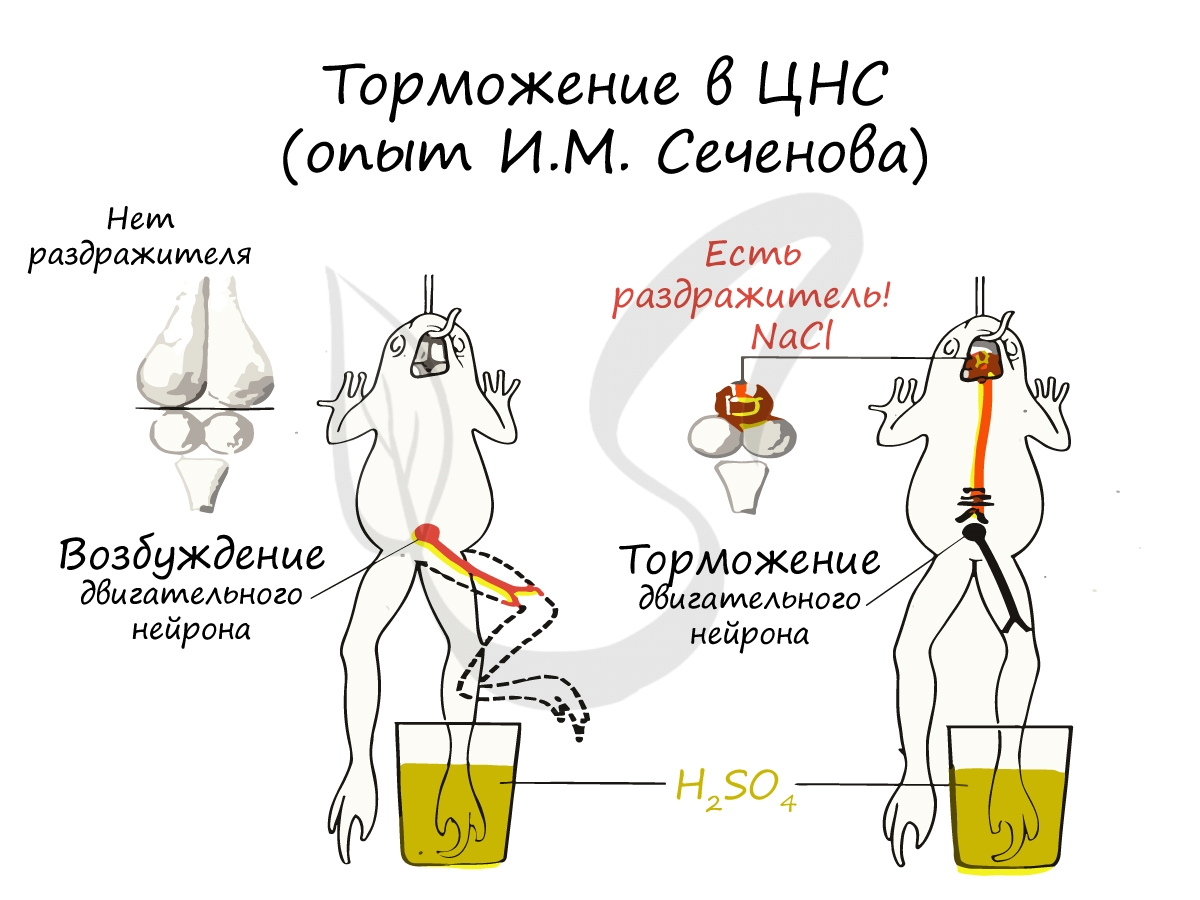

Процессы торможения являются обязательными спутниками процессов возбуждения в нервной системе. Первым открыл и описал процесс торможения Сеченов, доказавший, что раздражение нервных центров промежуточного мозга угнетает рефлекторную деятельность спинного мозга.

Павлов развивал учение Сеченова и также изучал процессы торможения. Он пришел к выводу, что в нервной системе процессы возбуждения и торможения взаимосвязаны и протекают непрерывно. Более того, благодаря торможению условный рефлекс носит наиболее точный и совершенный приспособительный характер по отношению к окружающей среде.

Павлов описан два вида коркового торможения:

- Безусловное (внешнее)

- Условное (внутреннее)

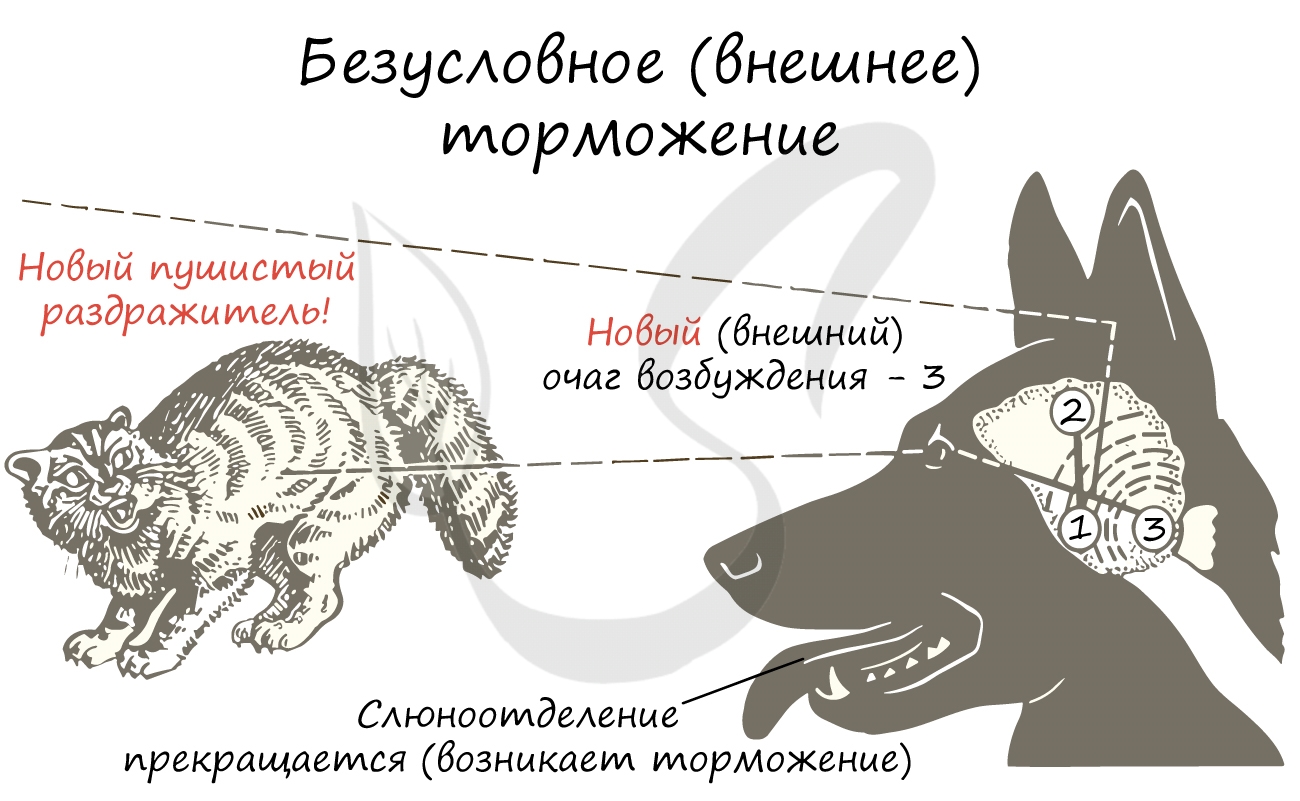

Безусловное (внешнее) торможение связано с возникновением в коре головного мозга нового (внешнего) очага возбуждения, вызванного действием какого-либо стороннего раздражителя (резкий звук, сильный шум). Действие этого раздражителя вызывает ослабление или полное исчезновение текущего условного рефлекса.

Это врожденное торможение, оно не требует выработки, поэтому Павлов и назвал его безусловным (внешним).

Условное (внутренне) торможение возникает в том же самом участке коры, где находится центр условного рефлекса. Развивается условное торможение постепенно. Вспомните, как мы выработали у собаки условный рефлекс на включение лампочки. Если мы перестанем давать пищу, а лампочку продолжим включать, то постепенно слюноотделение у собаки угаснет - это и есть условное торможение.

Для того, чтобы условный рефлекс сохранялся, нужно как можно чаще его подкреплять: в нашем случае свет (условный раздражитель) подкрепляется пищей (безусловным). Если перестать включать лампочку, перед тем как дать собаке еду, то постепенно условный рефлекс ослабеет и исчезнет. Такой процесс называют угасание - исчезновением условного рефлекса, однако при желании его можно будет создать вновь.

У животных имеется только первая сигнальная система. Павлов рассматривал ее как совокупность нервных структур, с помощью которых происходит восприятие окружающего мира органами чувств. Сигналами в первой сигнальной системе служат запах, цвет, звук - они вызывают безусловные рефлексы и служат основой формирования условных рефлексов .

Павлов доказал и то, что у животных отсутствует вторая сигнальная система. Его опыт состоял в помещении обезьяны на плот посреди озера. Обезьяна могла перебираться с помощью шеста на два других плота. На одном из них находился черпак и бак с водой, на другом плоте начинался пожар. Обезьяна тушила пожар, совершая сложные действия: каждый раз она перебиралась на плот с баком воды и черпала воду оттуда, вместо того, чтобы зачерпнуть воду из озера, которое находилось гораздо ближе. Следовательно, животные не способны к обобщению и абстрактному мышлению.

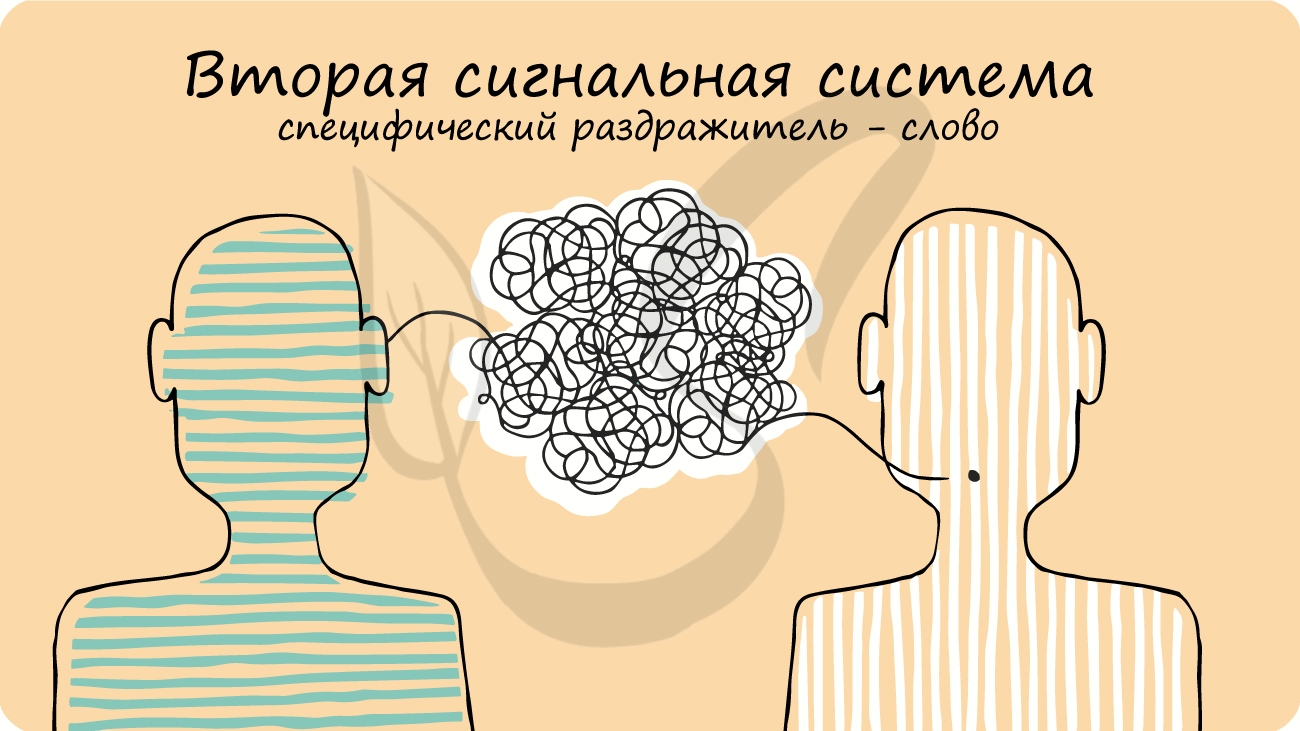

В процессе трудовой деятельности и общения у человека возникла вторая сигнальная система, тесно связанная с возникновением речи. Здесь специфическим раздражителем являются слова, в которые человек вкладывает смысл, какое-либо понятие.

Слова имеют обобщающее значение, что послужило основной для возможности обобщения, абстрагирования и оперирование понятиями. Язык закрепляет в словах результаты деятельности человека, поэтому вы можете представить обезьяну, даже если ее не видите. Благодаря устной и особенно письменной речи становится возможным передача опыта будущим поколениям. За любую книгу, в том числе и этот учебник, также стоит сказать отдельное спасибо именно второй сигнальной системе.

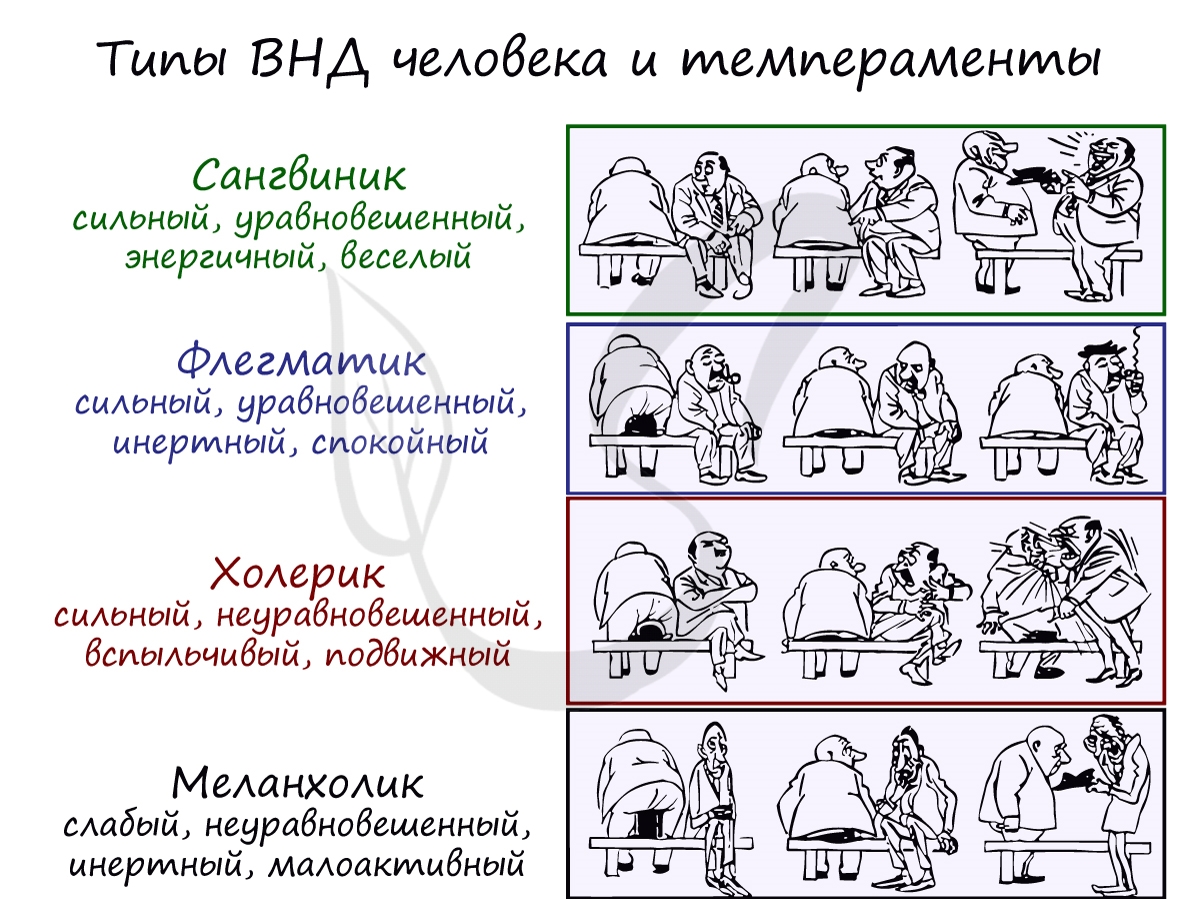

Павлов выделил четыре типа темперамента, в зависимости от силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов в коре больших полушарий. Холерик - легко возбудимый тип, сангвиник - уравновешенный. Флегматик - процессы возбуждения и торможения слабой силы, упорны и прилежны в работе. И, наконец, меланхолик - процессы возбуждения и торможения неуравновешены и слабы - весьма ранимы и слабовольны, склонны к глубоким переживаниям.

Эмоции - субъективные реакции человека на внешние и внутренние раздражители. Эмоции могут быть положительными и отрицательными, они отражают субъективные переживания по поводу объективной окружающей действительности.

Мышлением называют совокупность умственных процессов, направленных на познание окружающей действительности и благодаря которым человек осознает суть явлений и вещей - в результате мышления формируются понятия. Различают элементарное мышление, присущее всем животным (первая сигнальная система), и абстрактное мышление, свойственное только человеку (вторая сигнальная система).

Память - способность нервной системы (мозга), заключающаяся в возможности закрепления, сохранения и дальнейшем воспроизведении полученной информации. Исходя из времени хранения информации память подразделяют на кратковременную и долговременную.

Любая полученная нами информация сначала попадает в кратковременную память, только при многократном воспроизведении эта информация переходит в долговременную память. Выделяют следующие виды памяти: зрительная, слуховая, двигательная, осязательная, смешанная.

Сном называют состояние угнетения сознания, в период которого снижаются все виды чувствительности. В норме продолжительность сна у взрослого человека 7-8 часов, у новорожденных продолжительность сна достигает 18-20 часов в день. Во время сна происходит перемещение полученной за день информации в долговременную память. При отсутствии сна свыше 1-2 недель возможен летальный исход.

Различают две фазы сна: медленную и быструю, которые несколько раз чередуются за одну ночь. Фаза медленного сна заключается в физиологическом отдыхе всех систем организма: снижается ЧСС и артериальное давление, температура тела. Активнее начинают выделяться гормоны, действие которых сопряжено с восстановлением тканей.

Фаза быстрого сна - именно та фаза, в которую мы видим сновидения. В этом промежутке активно двигаются глазные яблоки, дыхание может учащаться, руки совершают движения. Эта фаза возникает примерно каждые 60-80 минут (после фазы медленного сна). Таким образом, за одну ночь мы видим множество сновидений, большинство из которых забываем. К слову, различные "умные" будильники ловят именно момент фазы быстрого сна, в который человека легче всего разбудить, и при пробуждении обычно запоминается сновидение.

Сновидение является своеобразным представлением полученной информации в виде зрительных образов. Замечу интересный факт, что всех людей, которых мы видим во сне, мы уже когда-то видели наяву. Это могло быть лицо случайного прохожего, встретившегося нам несколько лет назад: подобная информация спрятана глубоко в подсознании.

Многим из нас, в том числе и мне, доводилось бывать в состоянии измененного сознания - осознанном сновидении. Это удивительно, но порой во время сна человек может осознать, что он спит, его сон нереален, и его можно менять, как только вздумается. После таких моментов испытываешь чрезвычайную эйфорию, сны с собственным сценарием запоминаются надолго.

Сомнамбулизм (устаревшее - лунатизм) - болезненное состояние, при котором люди совершают какие-либо действия, находясь в состоянии сна. Чаще всего снохождение возникает в период неполного пробуждения после глубокой фазы сна. Приступ лунатизма может длиться до нескольких часов, чаще всего лунатизм встречается у детей.

Это состояние известно с древних времен, однако его причины до сих пор остаются загадкой. Также нет сведений, вредит ли внезапное пробуждение лунатику в состоянии снохождения или нет. Чаще всего лунатики выполняют стереотипные действия: вставание, уборка, хождение, после которых они ложатся в постель и наутро ничего не помнят о произошедшем.

Иногда действия лунатиков несут опасность для них самих и окружающих. Известны случаи, когда лунатики уезжали за сотни (!) километров от своего дома, после пробуждения они оказывались в другой части страны совершенно дезориентированными.

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Физиология ВНД. Физиология потребностей, мотиваций и эмоций. Физиология сна. Высшая нервная деятельность

Понятие о высшей и низшей нервной деятельности

Низшая нервная деятельность представляет собой интегративную функцию спинного и ствола головного мозга, которая направлена на регуляцию вегетативно-висцеральных рефлексов. С ее помощью обеспечиваются работа всех внутренних органов и их адекватное взаимодействие между собой.

Высшая нервная деятельность присуща только головному мозгу, который контролирует индивидуальные поведенческие реакции организма в окружающей среде. В эволюционном отношении это более новая и сложная функция. Она имеет ряд особенностей.

1. В качестве морфологического субстрата выступают кора больших полушарий и подкорковые образования (ядра таламуса, лимбической системы, гипоталамуса, базальные ядра).

2. Контролирует контакт с окружающей действительностью.

3. В основе механизмов возникновения лежат безусловные рефлексы (инстинкты) и условные рефлексы.

Предположение о рефлекторном характере деятельности высших отделов мозга впервые было высказано И. М. Сеченовым. С позиций рефлекторной теории поведение рассматривается как реакция организма на воздействие разнообразных факторов внешней среды. Идеи И. М. Сеченова в дальнейшем были экспериментально подтверждены работами И. П. Павлова, который предложил рассматривать два вида поведенческих рефлексов — безусловные и условные.

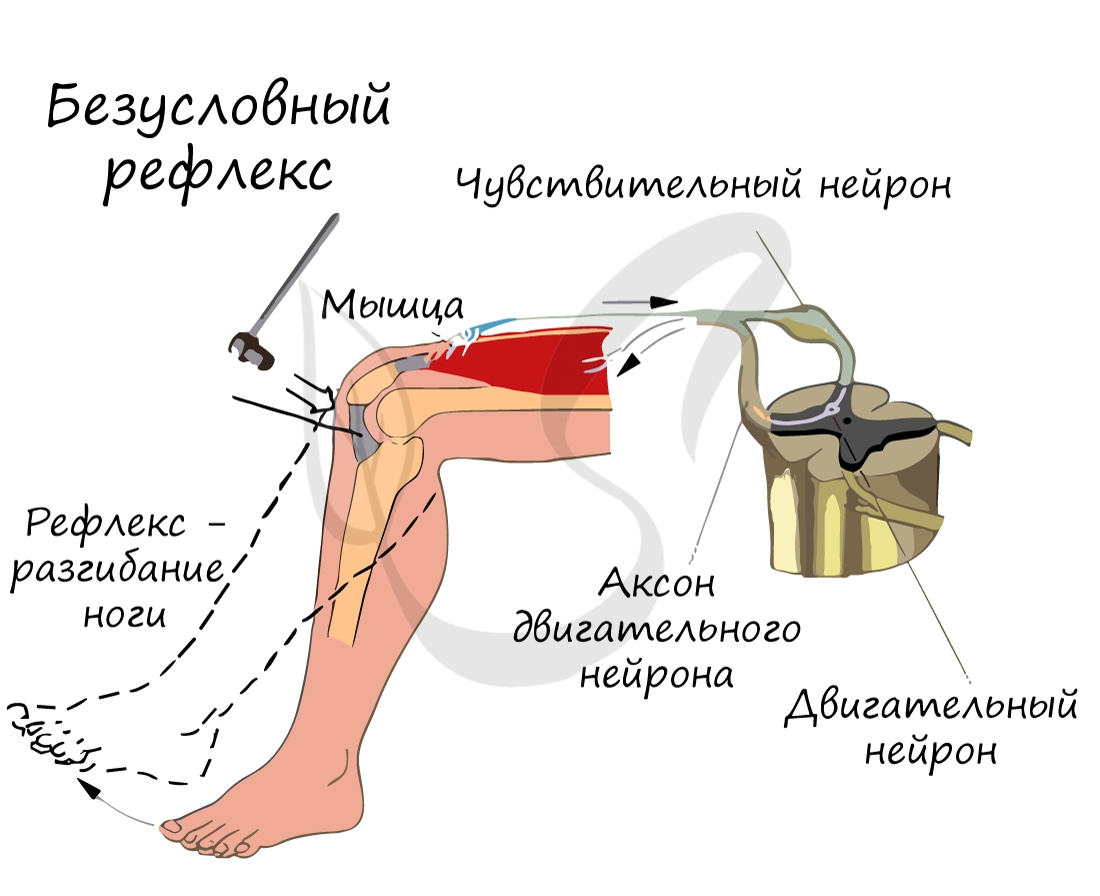

Безусловные рефлексы — врожденные, генетически детерми нированые. Они возникают на основе врожденных рефлекторных дуг под действием адекватных раздражителей на соответствующие рецепторы. И. П. Павловым выделены поведенческие сложные врожденные безусловные рефлексы, которые он отождествлял с инстинктами.

К сложным безусловным рефлексам относятся пищевые, оборонительные, половые, ориентировочно-исследовательские, родительские и др. Особо следует выделить ориентировочно-исследовательскую деятельность — реакцию животных на неожиданные, как правило, новые раздражители.

Инстинкты являются врожденными, безусловными рефлексами и представляют собой совокупность двигательных актов и сложных форм поведения (пищевые, половые, самосохранения). Они имеют особенности проявления и функционирования, связанные с физиологическими свойствами:

1) морфологическим субстратом служат лимбическая система, базальные ядра, гипоталамус;

2) носят цепной характер, т.е. время окончания действия одного безусловного рефлекса является стимулом для начала действия следующего;

3) для проявления большое значение имеет гуморальный фактор (например, для пищевых рефлексов – снижение уровня глюкозы в крови);

4) имеют готовые рефлекторные дуги;

5) составляют основу для условных рефлексов;

6) передаются по наследству и носят видовой характер;

7) отличаются постоянностью и мало изменяются в течение жизни;

8) не требуют дополнительных условий для проявления, возникают на действие адекватного раздражителя.

Сложные безусловные рефлексы проявляются в виде специфических поведенческих реакций животных при действии на них соответствующих раздражителей. Наиболее демонстративен в этом плане сложный пищевой рефлекс.

Условный рефлекс — качественно особая форма рефлекторной поведенческой деятельности.

Условные рефлексы вырабатываются в течение жизни, так как не имеют готовых рефлекторных дуг. Они носят индивидуальный характер и в зависимости от условий существования могут постоянно меняться.

Как было доказано И. П. Павловым, в условном рефлексе ответное действие определяется не самим стимулом, а возникает в результате неоднократного сочетания того или иного внешнего раздражителя с жизненно важной деятельностью (безусловными рефлексами). В этом случае ранее индифферентный стимул начинает вызывать опережающую реакцию, характерную для безусловного раздражителя.

1) морфологическим субстратом является кора больших полушарий, при ее удалении старые рефлексы исчезают, а новые не вырабатываются;

2) на их базе формируется взаимодействие организма с внешней средой, т. е. они уточняют, усложняют и делают тонкими данные отношения.

Различия между безусловными и условными рефлексами

• Безусловные рефлексы — врожденные, генетически закрепленные реакции, большинство из которых проявляются сразу же после рождения. Условные рефлексы — реакции, приобретенные в процессе индивидуальной жизни.

• Безусловные рефлексы являются видоспецифичными. Условные рефлексы — индивидуальны.

• Безусловные рефлексы сохраняются в течение всей жизни, т. е. постоянны. Условные рефлексы непостоянны, они могут возникнуть, закрепиться и исчезнуть.

• Безусловные рефлексы реализуются за счет низших отделов ЦНС (подкорковые ядра, ствол мозга, спинной мозг). Условные рефлексы являются преимущественно функцией коры больших полушарий головного мозга.

• Безусловные рефлексы структурно закреплены, они осуществляются в ответ на адекватные раздражения, действующие на определенное рецептивное поле. Условные рефлексы могут образовываться на любые раздражители, с любого рецептивного поля.

Безусловные рефлексы — реакции на непосредственные раздражения (пища, находясь в полости рта, вызывает слюноотделение). Условные рефлексы сигнализируют о предстоящем действии раздражителя, и организм подготавливается к воздействию безусловного раздражителя (пища, попадая в ротовую

• полость, встречает там слюну, выделившуюся условно-рефлек- торно при виде и запахе пищи).

• Условные рефлексы вырабатываются на основе безусловных.

Факторами, включающими безусловно-рефлекторную систему реакций, кроме непосредственного действия раздражителей, служат внутренние метаболические и гормональные факторы.

Сложные врожденные безусловно-рефлекторные реакции, имеющие цепной характер, называются инстинктами.

Условный рефлекс — это многокомпонентная приспособительная реакция, имеющая сигнальный характер, осуществляемая высшими отделами ЦНС путем образования временных связей между сигнальным раздражителем и сигнализируемой реакцией.

Итак, условные рефлексы – это приобретенный в течение жизни набор поведенческих реакций.

1) по природе условного раздражителя выделяют натуральные и искусственные рефлексы. Натуральные рефлексы вырабатываются на естественные качества раздражителя (например, вид пищи), а искусственные – на любые;

2) по рецепторному признаку – экстероцептивные, интероцептивные и проприоцептивные;

3) в зависимости от структуры условного раздражителя – простые и сложные;

4) по эфферентному пути – соматические (двигательные) и вегетативные (симпатические и парасимпатические);

5) по биологическому значению – витальные (пищевые, оборонительные, локомоторные), зоосоциальные, ориентировочные;

6) по характеру подкрепления – низшего и высшего порядка;

7) в зависимости от сочетания условного и безусловного раздражителя – наличные и следовые.

Таким образом, условные рефлексы вырабатываются в течение жизни и имеют большое значение для человека.

Низшая нервная деятельность - это деятельность центральной нервной системы, направленная на регуляцию функции внутри организма, на объединение его в единое целое. Обеспечивается за счет безусловных рефлексов. Морфологическим субстратом низшей нервной деятельности является спинной мозг и образования ствола головного мозга.

Высшая нервная деятельность - поведение человека и животных в окружающей среде, а также различные формы интеллектуальной и творческой деятельности.

Механизмы высшей нервной деятельности: инстинкты и условные рефлексы.

Инстинкты - сложные безусловно рефлекторные реакции. Они имеют ряд особенностей:

1. носят цепной характер, т. е. состоит из нескольких безусловных рефлексов, действующих последовательно. При этом один безусловный рефлекс может находить на другой;

2. в осуществлении инстинкта обязательно имеет место гуморальный компонент и возникновение рефлекса может быть связано с уровнем гормонов, различных веществ в крови;

3. инстинкты, как правило, носят доминирующий характер, т. к. в центральной нервной системе возникает стойкое доминирующее возбуждение, которое обеспечивает тот или иной рефлекс. Морфологический субстрат инстинкта - образования промежуточного мозга, подкорковые структуры.

Временная нервная связь как физиологическая основа психики

Временная связь (И.П. Павлов) — механизм, обеспечивающий функциональную связь между отдельными структурами нервной системы при воздействии двух или более событий актуальной внешней среды и существующая некоторое время. Одним из вариантов проявления временной связи являются условные рефлексы. Условные рефлексы, индивидуально приобретённые сложные приспособительные реакции организма животных и человека, возникающие при определённых условиях (отсюда название) на основе образования временной связи между условным (сигнальным) раздражителем и подкрепляющим этот раздражитель безусловнорефлекторным актом. И УР являются основным механизмом адаптации человека к постоянно меняющимся условиям окружающей среды: будь это климатические условия, социальные, межличностные отношения и другое.Так же временная нервная связь лежит в основе механизмов памяти.

Функциональная организация человеческого мозга, основные блоки мозга. Психическая деятельность осуществляется посредством множества специальных физиологических механизмов, Одни из них обеспечивают восприятие воздействий, другие – преобразование их в сигналы, третьи – планирование, контроль и регулирование поведение, четвертые - придают поведению энергию, пятые – приводят в действие мышцы.

Функциональная организация человеческого мозга включает три основных блока, которые обеспечивают психическую деятельность:

1 - энергетический, поддерживающий тонус, необходимый для нормальной работы высших отделов коры головного мозга расположен в верхних отделах мозгового ствола;

2 - блок приема, переработки и хранения информации включает задние отделы обоих полушарий, теменные, затылочные и височные отделы коры;

3 - блок, обеспечивающий программирование, регуляцию и контроль деятельности – лобные отделы коры.

Механизмы рефлекторной деятельности Основным механизмом нервной деятельности, как у низших, так и у самых сложных организмов, является рефлекс. Рефлексом называется ответная реакция организма на раздражения внешней или внутренней среды. Рефлексы отличаются следующими особенностями: всегда начинаются с нервного возбуждения, вызванного каким-либо раздражителем в том или другом рецепторе, и заканчиваются определенной реакцией организма (например, движением или секрецией).

Рефлекторная деятельность – это сложная анализирующая и синтезирующая работа коры головного мозга, суть которой состоит в дифференциации многочисленных раздражителей и установлении между ними самых различных связей.

Анализ раздражителей выполняется сложными нервными органами-анализаторами. Каждый анализатор состоит из трех частей: 1) периферического воспринимающего органа (рецептора); 2) проводящего афферентного, т. е. центростремительного пути, по которому нервное возбуждение передается от периферии к центру; 3) корковой части анализатора (центрального звена).

Передача нервного возбуждения от рецепторов сначала к центральным отделам нервной системы, а затем от них по эфферентным, т. е. центробежным, путям обратно к рецепторам для ответной реакции, имеющая место в ходе рефлекса, осуществляется по рефлекторной дуге. Рефлекторная дуга (рефлекторное кольцо)

1. рецептор, воспринимающий внешние или внутренние воздействия; рецепторы преобразуют воздействующую энергию в энергию нервного импульса; рецепторы обладают очень высокой чувствительностью и специфичностью (определенные рецепторы воспринимают только определенный вид энергии)

2. чувствительный (центростремительный, афферентный) нейрон, образованный чувствительным нейроном, по которому нервный импульс поступает в ЦНС

3. вставочный нейрон, лежащий в ЦНС, по которому нервный импульс переключается на двигательный нейрон

4. двигательный нейрон (центробежный, эфферентный), по которому нервный импульс проводится к рабочему органу, отвечающему на раздражение

5. нервные окончания - эффекторы, передающие нервный импульс на рабочий орган (мышцу, железу др.)

Первоначальный анализ раздражителей совершается в рецепторах и в низших отделах мозга. Он имеет элементарный характер и обусловлен степенью совершенства того или другого рецептора. Высший и наиболее тонкий анализ раздражителей осуществляется корой больших полушарий головного мозга, представляющей собой совокупность мозговых окончаний всех анализаторов.

В ходе рефлекторной деятельности осуществляется также процесс дифференцировочного торможения, в ходе которого возбуждения, вызываемые неподкрепляемыми условными раздражителями, постепенно угасают, остаются же возбуждения, строго соответствующие основному, подкрепляемому условному раздражителю. Благодаря дифференцировочному торможению достигается очень тонкая дифференцировка раздражителей. В силу этого оказывается возможным образование условных рефлексов на комплексные раздражители.

При этом условный рефлекс вызывается воздействием только комплекса раздражителей в целом и не вызывается действием какого-нибудь одного из входящих в комплекс раздражителей.

Основные принципы деятельности мозга.

Высшая нервная деятельность (ВНД) – это нейрофизиологические процессы, протекающие в коре головного мозга и ближайшей к ней подкорке. Они лежат в основе психической деятельности человека и животных. Процессы ВНД являются основными нервными механизмами, материальными субстратами психики. К ним относятся нервные процессы возбуждения и торможения, концентрации и иррадиации.

Возбуждение - свойство живых организмов, давать активный ответ возбудимой ткани на раздражение; это переход нервной клетки от состояния покоя к состоянию активности, проявляющейся в генерации нервных импульсов или увеличении их частоты. Неразрывно связан с возбуждением противоположный нервный процесс – торможение. Это активный нервный процесс, проявляющийся в ослаблении или прекращении процессов возбуждения.

- функцию координации рефлекторных ответов;

- функцию координации всей деятельности мозга;

- Даже элементарный рефлекс требует участия торможения: сдерживания генерализованного возбуждения, направления возбуждения по проторенному пути, сдерживания хаотичных и мешающих реакций.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Понятие низшей и высшей нервной деятельности

Понятие низшей и высшей нервной деятельности

Понятие низшей и высшей нервной деятельности

Активное взаимодействие организма и среды осуществляется благодаря низшей и высшей нервной деятельности. В основе низшей нервной деятельности (далее — ННД), т.е. деятельности спинного, продолговатого, среднего и промежуточного мозга, лежат безусловные рефлексы, в основе высшей нервной деятельности (далее — ВНД), т.е. деятельности коры больших полушарий и ближайших подкорковых структур, лежат условные рефлексы. Условные и безусловные рефлексы осуществляются на основе упоминавшихся выше универсальных принципов рефлекторной деятельности — детерминизма, структурности, анализа и синтеза.

Низшая нервная деятельность

Безусловные рефлексы — это постоянные, наследственно закрепленные (врожденные), видовые реакции организма на биологически значимые раздражители.

Они отражают исторический, филогенетический (закрепленный в ходе биологической эволюции) опыт приспособления особей данного вида к стабильным условиям внешней среды. Безусловные рефлексы обнаруживаются при действии определенных биологически значимых раздражителей на адекватные им рецепторы. Они осуществляются на основе анатомически определенных к моменту рождения, неизменных в течение жизни рефлекторных дуг и одинаковы у всех особей одного вида. Причем если компоненты рефлекторных дуг уже достаточно зрелы, то безусловные рефлексы проявляются при первом же действии раздражителя.

Биологическое значение безусловных рефлексов заключается в регулировании и координировании деятельности органов и систем организма, объединении всех органов и систем организма в единое целое, обеспечении взаимодействия с постоянными факторами среды. Безусловными рефлексами обеспечиваются как постоянство параметров внутренней среды организма — гомеостаз, так и актуальное приспособление, т.е. приспособление к непосредственно действующим биологически значимым раздражителям. Примерами безусловных рефлексов являются:

- ? отделение слюны в ответ на попадание пищи в ротовую полость;

- ? сужение зрачка при возрастании освещенности глаза;

- ? чихание и кашель в ответ на попадание частичек дыма в дыхательные пути;

- ? согласованное сокращение и расслабление мышц конечностей при ходьбе и т.п.

Таким образом, низшая нервная деятельность — это деятельность низших отделов ЦНС, заключающаяся в регулировании и согласовании жизненно важных функций органов и систем, направленная на поддержание постоянства внутренней среды, объединение организма в единое целое и актуальное приспособление к окружающей среде на основе безусловных рефлексов и инстинктов.

Классификация безусловных рефлексов. Существуют многочисленные подходы к классификации безусловных рефлексов. И.П. Павлов, основываясь на значении для организма безусловных рефлексов, выделял пищевые, оборонительные, ориентировочные, родительские реакции, а также рефлексы цели, осторожности, свободы, самосохранения, агрессивности, игровые, половые и т.д. По уровню сложности он выделял простые рефлексы, центры которых расположены в спинном мозге; усложненные с центрами в продолговатом мозге; сложные — рефлексы среднего мозга, сложнейшие — рефлексы промежуточного и переднего мозга.

Так как безусловные рефлексы имеют адаптационное значение, А.Д. Слоним предложил выделить три группы безусловных рефлексов:

- 1) связанные с поддержанием постоянства внутренней среды (гомеостатические и пищевые);

- 2) изменениями во внешней среде (ориентировочные, ситуационные, защитные);

- 3) сохранением вида (территориальные, иерархические, половые, родительские) [1] .

Наиболее сложные врожденные реакции — это инстинкты. Инстинкт представляет собой определенную последовательность безусловных рефлексов, обеспечивающих сложные врожденные приспособительные реакции организма.

Существует несколько видов инстинктов.

Инстинкты не требуют специального обучения, они выполняются всеми индивидуумами вида и приспособлены к нормальным экологическим условиям существования вида.

Таким образом, инстинкт — это сумма опыта поколений данного

Одним из важнейших сложных безусловных рефлексов, демонстрирующих схематичность любой классификации, является ориентировочный рефлекс.

Выделяют три основных компонента ориентировочного рефлекса: двигательный, вегетативный и изменение уровня активности головного мозга.

К двигательному' компоненту относятся реакции, обеспечивающие повышение тонуса мускулатуры и поддержание позы (вздрагивание, затаивание), а также реакции, направленные на локализацию раздражителя в пространстве (поворот глаз, головы, туловища в сторону раздражителя).

Вегетативный компонент — реакции, связанные с активацией симпатической нервной системы. К этому компоненту относятся: расширение зрачков, сужение сосудов конечностей и расширение сосудов головы, изменение частоты сердцебиения и дыхания, кожно- гальваническая реакция (уменьшение электрического сопротивления кожи).

Изменение уровня активности головного мозга — неспецифическое повышение возбудимости коры головного мозга, которое приводит к снижению порогов чувствительности к ряду раздражителей, в результате чего обостряются зрение, слух, обоняние. Это способствует срочному анализу раздражителя и организации ответной реакции.

Комплекс реакций, составляющих ориентировочный рефлекс, реализуется за счет участия многих структур головного мозга: ядер продолговатого и среднего мозга, гипоталамуса, лимбической системы, ретикулярной формации, коры больших полушарий.

Выделяют две фазы ориентировочного рефлекса:

- 1) фазу неспецифической тревоги;

- 2) фазу исследовательского поведения.

Особенность ориентировочного рефлекса состоит в том, что при неоднократном повторении действия раздражителя, т.е. при утрате им новизны, неожиданности, ориентировочная реакция ослабляется, а затем перестает проявляться. Например, когда ребенок впервые видит новую яркую игрушку, у него проявляются все признаки ориентировочного рефлекса. Но через некоторое время он перестает реагировать на ставший привычным раздражитель.

Ориентировочный рефлекс лежит в основе непроизвольного внимания, интереса, любопытства, поэтому велика его роль в процессе обучения и воспитания. В школьной практике, чтобы продлить время качественного запоминания, необходимо объяснение нового учебного материала сопровождать показом слайдов, фильмов, опытов; применять различные наглядные пособия, которые соответствуют теме урока. В противном случае эти раздражители, вызывающие у учащихся ориентировочные рефлексы, будут отвлекать от объяснений учителя. Ориентировочный рефлекс важен еще и потому, что лежит в основе выработки условных рефлексов.

Читайте также: