Что такое трофическая функция нервной системы

Трофическая функция симпатических нервов

В дальнейшем Л. А. Орбели и его сотрудниками было показано, что раздражение симпатического нерва меняет пороги возбудимости, электропроводность, упруго-вязкие свойства и даже химический состав мышечной ткани. Было показано, что раздражение симпатических нервов изменяет также электрические свойства сердечной мышцы, скорость свертывания крови и активность ферментов.

Однако между физиологическими данными и морфологическими исследованиями существовало некоторое несоответствие. И проявлялось оно в том, что десимпатизация соматических мышц, то есть перерезка симпатических волокон, поступающих к этим мышцам, не приводила к возникновению в них дистрофических явлений. В мышечной ткани не наблюдалось явлений дегенерации, ее химический состав не менялся, только содержание адреналина в ней резко снижалось. В сердечной мышце при десимпатизации возникали дегенеративные процессы. В. А. Говырин, проводя исследования на сердечной и скелетной мышцах различных животных, обнаружил, что это несоответствие связано с различиями в типах симпатической иннервации этих мышц.

Дело в том, что большинство эффекторных элементов в сердечной мышце контактирует с симпатическими волокнами непосредственно, а скелетная мышца непосредственной симпатическом иннервации не имеет. Обнаруживаемые в ней симпатические волокна контактируют не с самой мышцей, а с оплетающими ее кровеносными сосудами. Поэтому десимпатизация сердечной мышцы приводит к существенной дегенерации ее мышечных элементов и значительным нарушениям углеводно-фосфорного и жирового обмена, а десимпатизация скелетных мышц таких изменений не вызывает. В скелетных мышцах адаптационно-трофические влияния осуществляются, скорее всего, гуморальным путем за счет адреналина, выделяемого симпатическими сплетениями кровеносных сосудов и попадающего к мышечным клеткам через систему капилляров. Область концевой пластинки (мышечного синапса) густо оплетена капиллярами, что создает отличные условия для действия адреналина не только на синапс, но и непосредственно на мышечное волокно. Именно благодаря тому, что влияния симпатической системы на скелетные мышцы осуществляются гуморальным путем, их десимпатизация не приводит к дистрофии.

Есть еще одна достаточно веская причина отсутствия дегенеративных изменений в скелетных мышцах после перерезки симпатических волокон. Это мощные трофические влияния, идущие от двигательных нервов. Эти влияния мы рассмотрим чуть ниже.

Трофические функции симпатических волокон сказываются не только на активности периферических органов. Под их влияние подпадает вся центральная нервная система, что проявляется в протекании безусловных рефлексов, в изменениях, обнаруживаемых в условно-рефлекторной деятельности животных, в регуляции электрической активности мозга. Важную роль трофические влияния симпатических нервов играют в возникновении и протекании компенсаторных и восстановительных процессов. Короче говоря, трофическая функция симпатической нервной системы оказывает влияние на организацию всей нервной деятельности.

Показателем нарушения трофического влияния симпатической нервной системы может являться неспецифическое повышение чувствительности денервированного органа к различным воздействиям, в частности, к химическим. Наглядным примером могут служить реакции денервированных слюнных желез или третьего века у животных, например, у кошки. Слюнные железы имеют двойную иннервацию: симпатическую и парасимпатическую. После перерезки симпатического нерва их чувствительность повышается не только к целому ряду химических агентов, таких как ацетилхолин, пилокарпин или метахолин, но и к раздражению интактного (не перерезанного) парасимпатического нерва. Мускулатура третьего века после десимпатизации делается очень чувствительной к серотонину, адреналину и ацетилхолину.

Один из отделов центральной нервной системы, называемый вегетативной, состоит из нескольких частей. Одна из них является симпатической нервной системой. Функциональные и морфологические признаки позволяют условно разделить ее на несколько отделов. Еще один отдел вегетативной НС – парасимпатическая нервная система. В данной статье рассмотрим, что такое трофическая функция.

О нервной системе

В жизни абсолютно любого живого организма ряд важнейших функций выполняет нервная система. Поэтому ее значимость очень велика. Нервная система сама по себе достаточно сложна и включает в себя разные отделы, имеет несколько подвидов. Каждый из них выполняет ряд определенных функций, характерных для каждого из отделов. Интересен тот факт, что само понятие симпатической нервной системы впервые было употреблено в 1732 году. В самом начале этот термин использовался для того, чтобы обозначить всю вегетативную нервную систему в целом. Однако по мере развития медицины и накопления научных знаний стало ясно, что симпатическая нервная система таит в себе более широкий пласт функций. Именно поэтому данное понятие стали использовать в отношении только одного из отделов вегетативной нервной системы. Трофическая функция нервной системы будет представлена ниже.

Симпатическая НС

Если останавливаться на конкретных значениях, то станет ясно, что для симпатической нервной системы характерны достаточно интересные функции – она ответственна за процесс расхода ресурсов организма, а также осуществляет мобилизацию его внутренних сил при возникновении экстренных ситуаций. Если возникает необходимость, симпатическая система значительно увеличивает трату энергетических ресурсов для того, чтобы организм продолжал нормальное функционирование и выполнял определенные задачи. В том случае, когда возникает разговор о том, что человеческий организм имеет скрытые возможности, подразумевается именно этот процесс. Состояние человека напрямую зависит от того, насколько симпатическая система справляется со своими задачами.

Парасимпатическая НС

Однако подобные условия вызывают большой стресс для организма, а в таком состоянии он не может долго функционировать в нормальном режиме. Тут огромное значение имеет парасимпатическая система, которая вступает в дело и позволяет восстановить и накопить ресурсы организма, что, в свою очередь, позволяет не ограничивать его возможности. Симпатическая и парасимпатическая нервные системы позволяют человеческому организму вести нормальную жизнедеятельность в различных условиях. Они находятся в тесной взаимосвязи и являются дополнением друг друга. Но что же означает трофическая функция НС? Об этом далее.

Анатомическое устройство

Симпатическая НС имеет достаточно сложную и разветвленную структуру. Ее центральная часть расположена в спинном мозге, а периферическая связывает разнообразные нервные узлы и нервные окончания организма. Все окончания нервов симпатической системы соединяются в сплетения и концентрируются в иннервируемых тканях.

Периферическая часть системы образована разнообразными чувствительными эфферентными нейронами, имеющими специфические отростки. Данные отростки отдалены от спинного мозга и располагаются в основном в предпозвоночных и околопозвоночных узлах.

Функции симпатической системы

Как было отмечено, активизация симпатической системы происходит при попадании организма в стрессовую ситуацию. Некоторые источники называют ее реактивной симпатической нервной системой. Такое название связано с тем, что она предполагает возникновение определенной реакции организма на воздействие извне. В этом и состоит ее трофическая функция.

При возникновении стрессовой ситуации надпочечники моментально начинают выделять адреналин. Он является основным веществом, которое позволяет человеку реагировать лучше и быстрее, отвечая на стресс. Подобная ситуация может возникнуть во время физической нагрузки. Выброс адреналина позволяет лучше с ней справляться. Адреналин способствует усилению действия симпатической системы, а она, в свою очередь, предоставляет ресурсы для увеличенного потребления энергии. Сама секреция адреналина не является энергетическим ресурсом, а лишь способствует стимуляции человеческих органов и чувств.

Основная функция

Основной из функций симпатической НС является адаптационно-трофическая функция.

Рассмотрим ее более детально.

Ученые-биологи достаточно продолжительное время были убеждены в том, что исключительно соматическая нервная система обеспечивает регуляцию деятельности мышц скелетного типа. Эта убежденность была поколеблена лишь в начале 20-го века.

Известный факт: при длительной работе происходит утомление мышц. Сила сокращений постепенно угасает, и они могут прекратиться вовсе. Работоспособность мышцы имеет свойство восстанавливаться после небольшого отдыха. Долгое время причины подобного явления были неизвестны.

В 1927 году Орбели Л. А. опытным путем установил следующее: если довести лапку лягушки до полного прекращения движений, то есть до утомления, путем длительного воздействия на двигательный нерв, а затем, не прекращая двигательной стимуляции, начать параллельно раздражать и нерв симпатической системы, работа конечности будет быстро восстановлена. Получается, подключение влияния на симпатическую систему изменяет функциональность мышцы, которая утомлена. Происходит устранение усталости и восстановление ее работоспособности. В этом и состоит трофическая функция нервных клеток.

Влияние на мышечные волокна

Ученые выяснили, что нервы симпатической системы оказывают сильное влияние на мышечные волокна, в частности, на их способность проводить электрические токи, а также на уровень возбудимости двигательного нерва. При воздействии симпатической иннервации происходит изменение состава и количества химических соединений, содержащихся в мышце и играющих немаловажную роль в осуществлении ее деятельности. К таким соединениям относят молочную кислоту, гликоген, креатин, фосфаты. В соответствии с этими данными стало возможным сделать заключение, что симпатическая система стимулирует возникновение определенных физико-химических изменений в скелетных мышцах, оказывает регулирующее воздействие на чувствительность мышцы к возникающим двигательным импульсам, которые приходят по волокнам соматической системы. Именно симпатическая система адаптирует мышечную ткань к выполнению нагрузок, которые могут возникнуть при различных обстоятельствах. Существовало мнение, что работа утомленной мышцы усиливается при воздействии симпатического нерва в силу увеличенного кровотока. Однако проведенные эксперименты не подтвердили данное мнение. Так работает трофическая функция нейрона.

Посредством специальных исследований удалось установить, что прямая симпатическая возбуждаемость у позвоночных организмов отсутствует. Таким образом, влияние симпатического характера на мышцы скелетного типа осуществляется только через диффузию медиатора либо иных веществ, которые выделяются сосудодвигательными терминалями симпатической системы. Этот вывод может быть с легкостью подтвержден при помощи простого эксперимента. Если мышцу поместить в раствор либо перфузировать ее сосуды, а затем начать воздействие на симпатический нерв, то в растворе или в перфузате наблюдаются неустановленной природы вещества. Если эти вещества ввести в другие мышцы, то они вызывают эффект симпатической природы.

Такой механизм подтверждается также большим латентным периодом и его значительной продолжительностью до возникновения эффекта. Для появления адаптационно-трофической функции не требуется длительного времени в тех органах, которые наделены прямой симпатической раздражительностью, например, сердце и другие внутренние органы.

Подтверждающие факты

Факты, доказывающие нейротрофическую регуляцию со стороны симпатической системы, были получены при проведении различных исследований на скелетной мышечной ткани. Исследования включали в себя функциональные перегрузки, денервацию, регенерацию, перекрестное соединение нервов, которые соединены с разными типами волокон мышц. В результате исследований получен вывод о том, что трофическую функцию выполняют метаболические процессы, которые поддерживают нормальную мышечную структуру и обеспечивают ее потребности во время выполнения специфических нагрузок. Эти же метаболические процессы способствуют восстановлению нужных ресурсов после того, как работа мышцы прекращена. Работа таких процессов обусловлена рядом биологических регуляторных веществ. Имеются доказательства, что для возникновения действия трофического характера необходима транспортировка нужных веществ из клеточного тела в исполнительный орган.

Общепризнанным можно считать и тот факт, что значение нейромедиаторов не ограничено лишь участием в процессе передачи импульса. Они также влияют на жизнедеятельность возбуждаемых органов, участвуя в энергообеспечении тканей.

К примеру, катехоламины принимают участие в таком процессе, как осуществление трофической функции. В крови уровень энергосубстратов увеличивается, что приводит к быстрому и интенсивному влиянию на процессы метаболизма.

Заключение

Известно, что чувствительные нервные волокна также проявляют адаптационно-трофическое действие. Ученые установили, что в окончаниях чувствительных волокон содержатся разного рода вещества нейроактивного характера, например нейропептиды. Чаще всего встречаются Р-нейропептиды, а также пептиды, которые связаны с кальцитониновым геном. Такие пептиды после выделения из нервных окончаний способны оказывать на окружающие их ткани трофическое влияние.

Трофическая функция нервной системы

Трофическая функция нервной системы проявляется в ее регулирующем влиянии на обмен веществ и питание тканей и органов.

Первые указания на трофическую функцию нервной системы основывались на результатах экспериментов с перерезкой нервов, которая нередко вызывает различные нарушения в денервированных тканях. Эти факты находятся в полном соответствии с многочисленными клиническими наблюдениями патологических изменений в коже, костях и внутренних органах, которые иногда возникают у больных при поражениях нервов и нервных центров ( рис. 187 ).

Наряду с данными патологов физиологами, изучающими нормальный организм, были также получены указания на наличие трофической функции нервной системы. Так. Р. Гейден-гайн установил, что раздражение симпатических нервов слюнной железы вызывает выделение вязкой, густой слюны, богатой органическими веществами, и объяснил этот факт тем, что симпатические нервные волокна регулируют трофику, питание клеток слюнной железы.

Рис. 187. Трофическая язва на большом пальце стопы после повреждения седалищного нерва (по А. Д. Созон-Ярошевичу).

Учение о трофической функции нервной системы было развито И. П. Павловым. Истоком его представлений в этой области явилось открытие им нервов, усиливающих и ослабляющих сокращения сердечной мышцы.

Трофические нервы, действуя на обмен веществ, изменяют тем самым основные физиологические свойства тканей: их возбудимость, проводимость, работоспособность.

О наличии трофического влияния нервной системы свидетельствуют опыты, показавшие, что раздражение симпатических нервов влияет на окислительно-восстановительные процессь в мышце, на тканевое дыхание, физико-химические, в частности упруговязкие, свойства мышечной ткани, ферментативную активность и обмен аденозинтрифосфорной кислоты, имеющей столь важную роль в химической динамике мышечного сокращения.

Важную роль в осуществлении трофических влияний на ткани оказывают и афферентные нервные волокна. В наиболее четкой форме об этом свидетельствуют опыты с перерезкой тройничного нерва или разрушением гассерова узла, где располагаются тела рецепторных нейронов, отростки которых образуют этот нерв. В результате подобных опытов возникают язвы на денервированной роговичной оболочке глаза.

Согласно исследованиям А. В. Лебединского, причиной изъязвления роговичной оболочки после перерезки тройничного нерва является нарушение процесса регенерации, связанное с торможением митотической активности клеток, отчего постоянно происходящее разрушение клеток компенсируется образованием новых. Гистохимические исследования показали, что в основе торможения митотической активности, наступает сразу же после денервации ткани, лежат глубокие изменения клеточного обмена, в частности распад нуклеиновых соединений. Механизм трофического влияния рецепторных нейронов пока не ясен — допускается существование каких-то биологически активных веществ, секретируемых в области рецепторов.

Обширные исследования, демонстрирующие трофическую роль нервной системы и трофических рефлексов, бы проведены А. Д. Сперанским. Им показано, что перерезка седалищного нерва и введение в его центральный отрезок раздражающих веществ, например желчи или слабого раствора формалина, ведут к развитию долго не заживающих язв и к гангренозному распаду тканей не только на соответствующей конечности, но нередко также в отдаленных участках тела, не иннервированных поврежденным нервом, например в желудке и кинечнике.

В осуществлении трофических влияний на организм принимает участие каждый отдел центральной нервной системы, но особо важная принадлежит гипоталамусу, где находятся центры регуляции обмена веществ, и коре больших полушарий головного мозга.

Роль гипоталамуса демонстрируется многочисленными экспериментами А. Д. Сперанского. Так, наложение на турецкое седло основной кости черепа стеклянного шарика величиной с горошину, вызывая хроническое раздражение ядер промежуточного мозга (гипоталамуса), к развитию тяжелых трофических язв на коже и в пищеварительном тракте ( рис. 188 ).

Клинические наблюдения над больными с поражениями гипоталамуса подтверждают данные экспериментов и показывают, что при этом развиваются расстройства тканевого обмена веществ — дистрофии и происходит нарушения структуры органов и тканей.

Трофические расстройства у животных наблюдаются и при удалении коры больших полушарий головного мозга (Э. А. Асратян и др.). Значение коры больших полушарий в трофике тканей было показано М. К. Петровой, которая искусственно создавала трудные условия для высшей нервной деятельности животного и отмечала при этом появление трофических нарушений.

Рис. 188. Трофическое поражение тканей щеки у собаки после наложения стеклянного шарика на турецкое седло на основании черепа (по А. Д. Сперанскому).

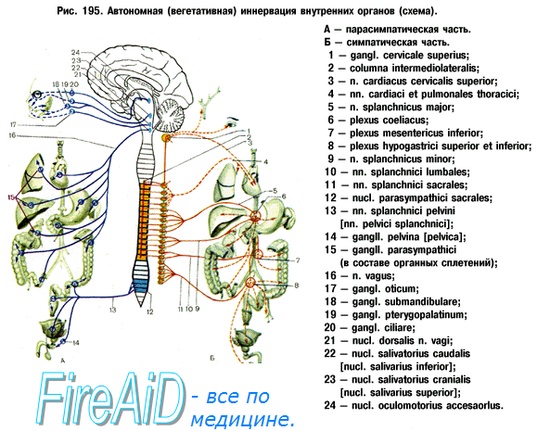

Вегетативная ( автономная ) нервная система. Функции вегетативной нервной системы.

Выше отмечалась коренная качественная разница в строении, развитии и функции неисчерченных (гладких) и исчерченных (скелетных) мышц. Скелетная мускулатура участвует в реакции организма на внешние воздействия и отвечает на изменение среды быстрыми и целесообразными движениями. Гладкая мускулатура, заложенная во внутренностях и сосудах, работает медленно, но ритмично, обеспечивая течение жизненных процессов организма. Эти функциональные различия связаны с разницей в иннервации: скелетная мускулатура получает двигательные импульсы от анимальной, соматической части нервной системы, гладкая мускулатура — от вегетативной.

Вегетативная нервная система управляет деятельностью всех органов, участвующих в осуществлении растительных функций организма (питание, дыхание, выделение, размножение, циркуляция жидкостей), а также осуществляет трофическую иннервацию (И. П. Павлов).

Трофическая функция вегетативной нервной системы определяет питание тканей и органов применительно к выполняемой ими функции в тех или иных условиях внешней среды (адаптационно-трофическая функция).

Известно, что изменения в состоянии высшей нервной деятельности отражаются на функции внутренних органов и, наоборот, изменение внутренней среды организма оказывает влияние на функциональное состояние центральной нервной системы. Вегетативная нервная система усливает или ослабляет функцию специфически работающих органов. Эта регуляция имеет тонический характер, поэтому вегетативная нервная система изменяет тонус органа. Так как одно и то же нервное волокно способно действовать лишь в одном направлении и не может одновременно повышать и понижать тонус, то сообразно с этим вегетативная нервная система распадается на два отдела, или части: симпатическую и парасимпатическую — pars sympathica и pars parasympathica.

Симпатический отдел по своим основным функциям является трофическим. Он осуществляет усиление окислительных процессов, потребление питательных веществ, усиление дыхания, учащение деятельности сердца, увеличение поступления кислорода к мышцам.

Роль парасимпатического отдела охраняющая: сужение зрачка при сильном свете, торможение сердечной деятельности, опорожнение полостных органов.

Сравнивая область распространения симпатической и парасимпатической иннервации, можно, во-первых, обнаружить преобладающее значение одного какого-либо вегетативного отдела. Мочевой пузырь, например, получает в основном парасимпатическую иннервацию, и перерезка симпатических нервов не изменяет существенно его функции; только симпатическую иннервацию получают потовые железы, волоско-вые мышцы кожи, селезенка, надпочечники. Во-вторых, в органах с двойной вегетативной иннервацией наблюдается взаимодействие симпатических и парасимпатических нервов в форме определенного антагонизма. Так, раздражение симпатических нервов вызывает расширение зрачка, сужение сосудов, ускорение сердечных сокращений, торможение перистальтики кишечника; раздражение парасимпатических нервов приводит к сужению зрачка, расширению сосудов, замедлению сердцебиения, усилению перистальтики.

Однако так называемый антагонизм симпатической и парасимпатической частей не следует понимать статически, как противопоставление их функций. Эти части взаимодействующие, соотношение между ними динамически меняется на различных фазах функции того или иного органа; они могут действовать и антагонистически, и синергически.

Антагонизм и синергизм — две стороны единого процесса. Нормальные функции нашего организма обеспечиваются согласованным действием этих двух отделов вегетативной нервной системы. Эта согласованность и регуляция функций осуществляются корой головного мозга. В этой регуляции участвует и ретикулярная формация.

Нервная трофика влияние нервов на ткань, обусловливающее изменение обмена веществ в ней согласно потребностям в определенный момент. Трофическое действие нервов тесно связано с другими их функциями (чувствительной, двигательной, секреторной) и вместе с ними обеспечивает оптимальную функцию каждого органа.

Первые доказательства того, что нервы имеют трофическую функцию, получил еще в 1824 г. французский ученый Ф. Мажанди. В экспериментах с перерезкой тройничного нерва у кроликов он обнаружил образование язв в зоне чувствительной денервации (глаз; рис. 77).

В дальнейшем модель нейрогенной язвы многократно воспроизводилась и при перерезке других нервов, например седалищного. Трофические расстройства возникают в любом органе, если нарушается его иннервация посредством вмешательства на нервах (афферентных, эфферентных, автономных) или нервных центрах. Медицинская практика свидетельствует также о том, что повреждение нервов (травма, воспаление) угрожает образованием язвы или другими расстройствами (отек, эрозия, некроз) в соответствующей зоне.

Биохимические, структурные и функциональные изменения в денервированных тканях. Экспериментальные исследования показывают, что патогенные влияния на периферический нерв всегда обусловливают изменения обмена веществ (углеводов, липидов, белков, нуклеиновых кислот и т. д.) в соответствующем органе. Эти изменения носят не только количественный, но и качественный характер. Общая тенденция изменений метаболизма заключается в том, что он приобретает эмбриональный характер, т. е. гликолитические процессы начинают преобладать над окислительными. Ослабевает мощность цикла Кребса, уменьшается выход макроэргов, снижается энергетический потенциал.

При нарушении иннервации в тканях возникают характерные морфологические изменения. Если речь идет о роговице, коже или слизистой оболочке, то в них последовательно развиваются все стадии воспаления. Как следствие, образуется язва, не имеющая тенденции к заживлению. В детальных исследованиях установлены изменения органоидов, в частности уменьшение количества митохондрий, осветление их матрикса. Очевидно, с этим связано нарушение окислительного фосфорилирования и Са2+-аккумулирующей способности митохондрий, а одновременно — и энергетических возможностей клетки. В денервированных тканях может снижаться митотическая активность.

Денервированная ткань реагирует на многие гуморальные факгоры не так, как нормальная. Речь идет прежде всего о медиаторах нервной системы. В. Кеннон установил, что скелетные мышцы, лишенные в одном случае симпатических, а в другом — холинергических нервов, реагируют соответственно на адреналин и ацетилхолин сильнее, чем в норме. Так был открыт закон денервации — повышенной чувствительности денервированных структур. В частности, это обусловлено тем, что холинорецепторы, которые в норме сосредоточены лишь в области нервно-мышечных синапсов, после денервации появляются на всей поверхности мембраны мышечного волокна. Необычность ответа денервированных структур может заключаться не только в его усилении, но и в извращении, когда, например, вместо расслабления мышц сосудов происходит их сокращение, что может существенно отразиться на состоянии сосудов, кровообращения тканей и т. д.

Важным является вопрос о существовании специальных трофических нервов.

В свое время Ф. Мажанди высказал мнение, что кроме чувствительных, двигательных и секреторных нервов существуют еще особые трофические, которые регулируют питание ткани.

Позднее И.П. Павлов в эксперименте на животных среди нервов, идущих к сердцу, выделил такую ветвь, которая, не влияя на кровообращение, повышала силу его сокращений. Этот нерв он назвал усиливающим и признал его сугубо трофическим. Полную и гармоническую иннервацию органа, по мнению И.П. Павлова, обеспечивают три вида нервов: функциональные, сосудодвигательные (регулирующие поступление питательных веществ) и трофические (определяющие окончательную утилизацию этих веществ).

Такого же мнения придерживался и Л.А. Орбели, который вместе с А.Г. Гинецинским в 1924 г. доказал, что изолированная (без кровообращения) мышца лягушки, утомленная при длительном раздражении двигательного нерва, снова начинает сокращаться, если стимулировать симпатический нерв. Трофическая функция симпатического нерва — это влияние на метаболизм, подготовка органа к действию и адаптация его к будущей работе, которая осуществляется благодаря двигательному нерву.

В то же время А.Д. Сперанский полагал, что все нервы влияют на метаболизм тканей, нетрофических нервов нет, “нерв только потому и функциональный, что он трофический”.

Механизмы трофического влияния нервов. Нервные импульсы, приводя в действие орган (например, мышцу), одновременно изменяют обмен веществ в клетке по схеме: медиатор—активация вторичных посредников—активация генетического аппарата, ферментов. Обмен веществ в клетках изменяется также под влиянием сосудодвигательных нервов, которые расширяют или суживают сосуды и таким образом изменяют приток питательных веществ. Кроме этих двух (функционального (импульсного) и сосудистого) влияний нервной системы на обмен веществ у нервной клетки есть третье — неимпульсное, или собственно трофическое. Оно обеспечивается движением аксоплазмы как от нейрона к эффекторной клетке (ортоградно), так и в обратном направлении (ретроградно). С помощью ортоградного аксотока иннервированные клетки получают трофические вещества, продуцирующиеся нейронами, а посредством ретроградного аксотока клетки-мишени (мышечные, эпителиальные) поставляют такие вещества нейронам. Эти вещества получили название нейротрофических факторов, или нейротрофинов.

В настоящее время из различных нервных струкгур, клеток-сателлитов (глиальные клетки, леммоциты), а также из тканей-мишеней и некоторых органов выделены отдельные нейротрофины, расшифрована их структура и изучено биологическое действие. Это фактор роста нервов и родственные с ним пептиды, такие как мозговой нейротрофический фактор, нейротрофины-3, -4, -5, -6.

Мозговой нейротрофический фактор образуется непосредственно в нейронах, транспортируется к нервным окончаниям и, выделяясь оттуда, поддерживает нормальное состояние постсинаптического нейрона.

Другие нейротрофины связываются с рецепторами нервных окончаний, попадают в нейроплазму и ретроградно перемещаются к телу нейрона, где активируют синтез веществ, необходимый для жизнедеятельности нервной клетки.

К этому семейству нейротрофинов в определенной мере относятся фактор роста эпидермиса, трансформирующие факторы роста (α и β), инсулиноподобные факторы роста I и II.

Нейротрофические факторы включают нейролейкин, цилиарный и глиальный нейротрофические факторы, тромбоцитарный фактор роста, а также кислый и основной факторы роста фибробластов. Нейротрофические свойства выявлены у субстанции Р, опиоидных пептидов, атриального натрийуретрического пептида. Кроме того, нейротрофическое действие оказывают гликолипиды — ганглиозиды, а также некоторые гормоны — тироксин, тестостерон, кортикотропин, инсулин.

Наиболее хорошо изучен фактор роста нервов. Он содержится в различных тканях животных и человека, но наибольшее количество его выявлено в слюнных железах самцов мышей. Этот фактор способствует эмбриональному развитию и выживанию симпатических и некоторых сенсорных нейронов, а также холинергических нейронов ЦНС, ответственных за память. Если получить антитела к фактору роста нервов и ввести их новорожденным животным, то можно вызвать почти полную деструкцию симпатических узлов (иммуносимпатэктомия).

Главными объектами действия фактора роста эпидермиса являются глиальные клетки (астроциты), леммоциты, клетки ЦНС, которые в свою очередь продуцируют такие нейротрофические факторы, как глиальный, цилиарный и фактор роста нервов и др.

Цилиарный нейротрофический фактор создает условия для выживания моторных, сенсорных и симпатических нейронов. Нейролейкин влияет как на двигательные, так и на чувствительные нейроны и продуцируется слюнными железами, скелетными мышцами и стимулированными Т-лимфоцитами.

Экспериментальные исследования доказали, что дефицит нейротрофинов или их рецепторов может обусловливать развитие нейродегенеративных болезней. Например, дефицит мозгового нейротрофического фактора у мышей вызывает гибель периферических чувствительных нейронов и дегенеративные изменения в нейронах вестибулярных нервов. У животных с наследственным нарушением образования нейротрофина-3 наблюдается гибель механорецепторов кожи.

В патогенезе нейрогенной дистрофии определяющую роль играет нарушение синтеза и аксонального транспорта нейротрофических факторов. Однако, анализируя процесс, следует руководствоваться тем, что трофическая функция осуществляется по принципу рефлекса и нужно оценивать значение каждого его звена в развитии дистрофического процесса.

Чувствительный нерв, очевидно, играет в этом особую роль, поскольку, во-первых, прерывается передача информации в нервный центр из зоны денервации, во-вторых — поврежденный чувствительный нерв является источником патологической импульсации, в том числе и болевой, в-третьих, — из него выходят центрифугальные (центробежные) влияния на ткань. Доказано, в частности, что через чувствительные нервы из аксоплазмы в ткань поступает субстанция Р, которая влияет на метаболизм и микроциркуляцию,

О значении нервных центров в развитии дистрофии свидетельствуют опыты А.Д. Сперанского с избирательным повреждением центров гипоталамуса. Результатом этого является образование трофических язв в различных органах на периферии.

Роль эфферентных нервов в дистрофии заключается в том, что прекращается или извращается их функция (двигательная, секреторная). Прекращаются импульсная активность, синтез медиаторов (адреналина, серотонина, ацетилхолина и т. д.), изменяются синтез и аксональный транспорт нейротрофинов.

При развитии нейрогенной дистрофии в клетках нарушаются процессы транскрипции и трансляции, синтез ферментов, уменьшается выход макроэргов, обмен приобретает более упрощенный характер. Подвергаются изменениям транспортные функции мембран клеток. Орган с нарушенной иннервацией может стать источником аугоантигенов. Процесс усложняется тем, что к сугубо ней-ротрофическим изменениям добавляются нарушения крово- и лимфообращения (микроциркуляция) с развитием гипоксии.

Таким образом, нейрогенная дистрофия — это сложный многофакториальный процесс, который начинается с того, что нервная система перестает адекватно влиять на обмен веществ в тканях, и, как следствие, возникают сложные нарушения метаболизма, структуры и функции (схема 37).

Читайте также: