Есть ли нервные окончания у растений

У животных раздраженные клетки нервной системы выпускают глутаминовую кислоту, которая создает электрохимический выброс ионов кальция, с помощью которого клетка удаляется от опасной области. В этом процессе участвуют нейромедиаторы — вещества, с помощью которых импульс передается от одного нейрону к другому. Исследователи из США и Японии выяснили, что у растений имеется очень похожая система.

Что интересно, авторы исследования пришли к данному открытию случайно, когда изучали влияние гравитации на изменение уровня содержания кальция у травянистого растения резуховидки (Arabidopsis). Один из ученых создал молекулярный сенсор — флуоресцентное вещество, чувствительное к содержанию кальция и позволяющее наблюдать за изменениями его уровня в растении в реальном времени. Чем выше уровень кальция, тем ярче оно светится. С помощью молекулярного сенсора ученые смогли увидеть, как изменяется уровень кальция в тканях растения в разных условиях.

На видео ниже можно видеть, как от поврежденного участка растения передается подсвеченный сигнал. Скорость выброса составляет всего около миллиметра в секунду, что гораздо медленнее, чем у нервных клеток животных (120 метров в секунду). Тем не менее, этого вполне достаточно, чтобы остальные части растения успели запустить процесс производства защитных механизмов. Например, одни растения начинают производить больше химически вредных веществ, становясь несъедобными для насекомых, другие отпугивают своих обидчиков резким запахом.

Реакция растения на свое поедание гусеницей

Что именно повышает уровень содержания кальция в растении? Авторы исследования считают, что все дело в той же глутаминовой аминокислоте (глутамате), которая ранее также была обнаружена в растениях. Об этом также косвенно свидетельствуют выводы другого исследования, проводившегося в 2013 году. В них говорилось, что у растений, не имеющих глутаматных рецепторов не происходит электрической реакции на угрозу.

Глутамат запускает реакцию

Образовавшаяся рана приводит к выбросу глутамата. Он принимается рецепторами, которые повышают уровень содержания кальция, что в свою очередь приводит к запуску защитной системы, которая в свою очередь пытается уберечь растение от получения дальнейшего повреждения. И все это происходит без нейронов. Похоже, что наши зеленые друзья гораздо сложнее и динамичнее, чем могут показаться на первый взгляд.

Ученые добавляют, что продолжат более дательное изучение сигнальной системы у растений и, возможно, найдут способ ею управлять.

Обсудить открытие международной команды биологов можно в нашем Telegram-чате.

На нашей планете обитает множество опасных бактерий и одними из самых известных считаются сальмонеллы (Salmonella). Они проникают в организмы людей и животных через пищу, покрывают собой стенки кишечника и начинают выделять ядовитые вещества. В конечном итоге развивается болезнь сальмонеллез, которая сопровождается болями в животе, повышением температуры тела, слабостью, рвотой и другими неприятными симптомами. При правильном […]

Заходя в ванную комнату, некоторые жители первых этажей многоквартирных домов видят перед собой разбегающихся в разные стороны мокриц (Oniscidea). Эти ракообразные существа с усиками и семи парами ног обожают влагу, поэтому и поселяются в человеческих жилищах и наводят страх своим не самым приятным видом. Но знаете ли вы, что на большой глубине морей и океанов […]

Нас с детства учили, что на Земле существует шесть континентов и шесть частей света, правда, они не строго соответствуют друг другу. Там, где Америка делится на северную и южную с точки зрения континентов, они составляют одну часть света — Америку. Евразия, наоборот, один континент, который делится на две части света: Европу и Азию. Вроде, все […]

Но вот совершенно аналогичным образом, глядя на открытую у растений систему передачи раздражения, напоминающую по своим функциям и физической организации периферическую нервную систему животных, ботаники начала прошлого века стали подумывать о существовании у растений центральной нервной системы и высшей нервной деятельности. Инициатива на сей раз исходила от немецких ботанических школ, представители которых в свое время решительно отрицали саму идею чувствительности растительных тканей.

Чувствуют ли растения? Обладают ли растения сознанием? Есть ли, наконец, у растений душа? Все эти вопросы, казалось бы, вполне логически вытекают из факта существования у растений некого подобия, пусть самого отдаленного, нервной ткани и нервной системы. Ибо если сходство в способе развития, химизме и важнейших жизненных отправлениях растительных и животных организмов действительно так велико, как утверждают ведущие биологи во главе с Дарвином, то у растений могут существовать некоторые зачатки высшей нервной деятельности.

В начале минувшего века возник подлинный бум деятельности фитопсихологов. Глашатаями идей фитопсихологии в России оказались столпы официальной ботанической науки – академики А. С. Фаминцын (1835—1918), И. П. Бородин (1847—1950) и С. И. Коржинский (1861—1900).

Действительно, мало кто обращал внимание на росянку, даже если она и попадалась на глаза, и почти наверняка никто не видел венериной мухоловки. Но вот василек, подсолнух, барбарис видели все; а многим ли известно, что тычинки цветков этих растений при легком прикосновении приходят в движение? Это явление у артишока напоминает ритуальный танец тычинок: при легком встряхивании цветка пыльники склоняются сначала друг к другу, затем в противоположные стороны, после этого тычинковая нить начинает быстро укорачиваться, и наружу выделяется капля жидкости, содержащей пыльцу. А поскольку причиной сотрясения цветка оказывается насекомое, естественно, ему нелегко пробраться мимо извивающихся тычинок, не обвалявшись как следует в этой жидкости. Так что назначение движений вполне определенное. Кстати, после оплодотворения тычиночные нити полностью утрачивают подвижность, хотя сам цветок продолжает развиваться.

Нечто подобное происходит и с тычинками подсолнуха, но их движение менее энергично и вся картина не столь впечатляюща. Довольно быстро движутся тычинки у барбариса. В спокойном состоянии они прилегают к лепесткам цветка и образуют с пестиком прямой угол. Если осторожно прикоснуться к какой-либо из них, она быстро загнется внутрь, а затем возвратится назад.

Еще одна интереснейшая реакция многих цветков на механические раздражения, не связанные с видимыми движениями органов, – выделение нектара. Цветок липы, например, по которому ползает насекомое, начинает интенсивнее выделять нектар. В опыте, поставленном с целью обнаружить сопутствующие этому процессу электрические эффекты, один микроэлектрод вводился в ткань нектарника, другой – в проводящие пучки, обслуживающие нектарник. Оказалось, что при механическом раздражении некоторых частей цветка возникают электрические импульсы, передающиеся по железистым клеткам в проводящие пучки и по достижении нектарника стимулирующие его деятельность. Интересно отметить, что при этом усиливается не только отделение нектара, но и его образование в нектарнике. Реакция нектарника очень быстрая: выделение нектара начинается практически сразу после того, как насекомое садится на цветок.

Итак, можно сделать вывод, что электрическая передача возбуждения – явление не уникальное и не исключительное. Оно характерно для жизнедеятельности многих представителей растительного царства.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Чиновники в правительстве Соединенных Штатов вернулись к забытым под слоем пыли дискуссиям об абортах и выложили их в свет. Кстати, в соответствии с опубликованной в июньском номере Scientific American статье, мы только начинаем изучать, что и когда начинает чувствовать плод.

Мы обратились к Шамовицу, чтобы выяснить могут ли растения чувствовать боль, потому, что если окажется, что да, это сможет встрепенусь всю дискуссию об абортах, не говоря уже о том, что это добавит целое измерение в вопрос вегетарианства.

VICE: Я смотрю видео с растением, называющимся мимоза стыдливая (_mimosa pudica)_**, которое, очевидно, может чувствовать. Кто-то трогает его, и листья закрываются. **

Даниэль Шамовиц: Это я на самом деле и прикасаюсь к мимозе.

А мимоза отличается от других растений? Мимоза, а также Венерина мухоловка имеют определенный орган, определяющий движения, название которого звучит как pulvinus. Другие растения такого не имеют. Но на молекулярном уровне способ, которым pulvinis реагирует на прикосновения, идентичен тому как ветка реагирует на прикосновения.

Если вы заблокируете движение растения, это может как-то ему помешать? Что вы можете сделать, так это, применить к мимозе определенные лекарства, предназначенные для человека. [Примечание: препараты, которые могут быть применены, это анестетики, такие как метоксифлуран, хлороформ, галотан, энефлуран и севофлуран]. Когда вы применяете их к мимозе и прикасаетесь к ней, она не может закрыть свои листья.

А что какие ещё пытки учёные применяли к растениям? Знаете, что если вашу ногу ударить электрическим зарядом, то нога подпрыгнет? Таким же образом вы можете заставить мимозу закрыть ловушку, пропустив через лист электрический заряд.

А растения, кроме мимоз или Венериной мухоловки, используют электрические сигналы? Мы знаем, что, когда тля атакует листья, они передают электрический сигнал по всему растению, который идет от листа к листу, и сигнализирует о необходимости запуска защиты растением. И распространение сигнала очень похоже на то, как распространяются сигнал в нервной системе. Но растения делают это без нервной системы. Вывод в том, что нервная система является одним из способов обработки информации, но не единственным.

Понял, значит ощущение вреда, даже без наличия нервной системы, по существу является болью? Предположение о том, что ущерб должен быть болью, ошибочно. Мы ощущаем боль, потому что у нас есть конкретные типы рецепторов, называемые ноцицепторами, которые запрограммированы реагировать на боль, а не на прикосновение. Люди могут иметь генетические сбои, когда они чувствуют давление, но не чувствуют боль, потому что они не имеют болевых рецепторов.

Таким образом, они могут не ощущать боль, но они испытывают затруднения. Все организмы стараются поддерживать гомеостаз, и они будут делать всё, чтобы продолжать его. Но есть ли здесь место страданию? Это определение, которое мы даём вещам. Скажем, на вершине горы растёт дерево, и такое же дерево есть в долине. На вершине [ветреной] горы такое дерево будет невысоким, с несколькими ветками, не особо покрытое листьями, с толстым стволом. Если бы оно на той же высоте выросло с нормальным количеством ветвей, его бы повалило. Итак, мы знаем, что растения активно реагируют на ветер, приглушая вертикальный рост, и увеличивая ствол. Это активный ответ. Это не похоже на реакцию на повреждение. Скорее это ответ на вопрос выживания.

**Могут ли растения обучаться?**У растений есть память. Они хранят и могут вспоминать информацию, но они не могут пойти на приём к психиатру чтобы обсудить свои воспоминания. Ярчайшим примером может быть Венерина мухоловка. Это растение закрывается с помощью этих огромных волосков-нитей, расположенных вдоль большого открытого основания. Основание напоминает два листа, но на самом деле это один лист. И когда жучок прикасается к двум таким волоскам, то растение закрывается. Если задеть лишь один, этого не произойдет. Если же жучок сначала касается одного, ползает там, касается другого и такое касание происходит в течение 20 секунд, то растение смыкает лист. Если пауза составляет более 20 секунд, или это большое насекомое, растение не будет тратить энергию на то чтобы сомкнуть лист. Если пауза большая, может быть это ползают два маленьких жучка, и они не стоят энергии, которую придется потратить на закрытие. Растение предпочитает кушать то, что ему подходит.

У него и вправду столько памяти? Краткосрочная память! В течение нескольких секунд, потом она улетучивается. Вот, что здесь происходит: первый волосок чувствует прикосновение. Память об этом сохраняется 20 секунд; после чего волосок забывает о то, что к нему что-либо притрагивалось.

Значит, если я вас правильно понял, растения действительно чувствуют, не в переносном смысле, а на самом деле. Но они не чувствуют боль. Правильно? Растения не имеют болевых рецепторов. Растения имеют рецепторы давления, которые позволяют им узнать, когда к ним притрагиваются. Это специфические нервные клетки.

И чтобы всё прояснить, я прав в том, что растения знают о том, что им причиняют повреждения? Вы можете определенно убить растение, но его это не волнует.

Следите за сообщениями Майка на Twitter.

11 декабря 2018

- 2666

- 2,0

- 2

- 2

![]()

Наталия Солнцева

![]()

Вера Башмакова![]()

Андрей Панов

- Биология

- Биомолекулы

- Гормоны растений

- Ионные каналы

- Рецепторы

В одном из сентябрьских номеров Science вышла статья, в которой рассказывалось об открытии защитной системы растений, имеющей много общего (неожиданно!) с нервной системой животных. Оказалось, что Arabidopsis thaliana может передавать кальциевые сигналы к своим отдаленным органам с весьма большой скоростью, используя рецепторы к глутамату в качестве сенсоров повреждения. В ответ на эти сигналы растение усиливает синтез различных защитных веществ, которые предотвращают его дальнейшее поедание травоядными животными. Наша статья посвящена деталям этого открытия.

Введение

В одном из недавних дайджестов SciNat [1] мы вскользь упомянули о том, что ученые обнаружили у растения Arabidopsis thaliana (русское название — резуховидка Таля) дальнодействующую и относительно высокоскоростную систему кальциевой сигнализации, которая активируется в ответ на механическое повреждение за счет особых растительных глутаматных рецепторов (glutamate-like receptors, GLR) [2], [3]. GLR синтезируются повсеместно у разных групп растений — от мхов до покрытосеменных — и принимают участие во множестве процессов: они могут играть важную роль в размножении, защите от патогенов, росте корней, регуляции степени открытия устьиц и трансдукции светового сигнала [4–7]. Необычность этой находки состоит в том, что глутамат также является распространённым возбуждающим нейротрансмиттером у позвоночных животных [4]. Кроме того, глутаматные рецепторы в большом количестве присутствуют на поверхности иммунокомпетентных клеток млекопитающих, для которых глутамат является важным иммуномодулятором [8]. Несмотря на то что растения и животные далеко отстоят друг от друга в эволюционном смысле, наличие у обеих групп системы межклеточной коммуникации на основе рецепторов к глутамату свидетельствует в пользу универсальности и эволюционной древности такой системы.

Стоит отметить, что участие GLRs в неспецифических защитных реакциях растений уже было ранее показано для Arabidopsis thaliana. Например, в статье 2014 года авторы предложили модель, где глутаматные рецепторы играют роль аминокислотных сенсоров при повреждении [10]. Однако каким именно образом GLRs и последующее повышение уровня внутриклеточного Ca 2+ активируют системную защиту растения, известно не было.

Что чувствуют растения?

Рисунок 1. Культура Arabidopsis thaliana, выращенная в чашке Петри на среде из агара

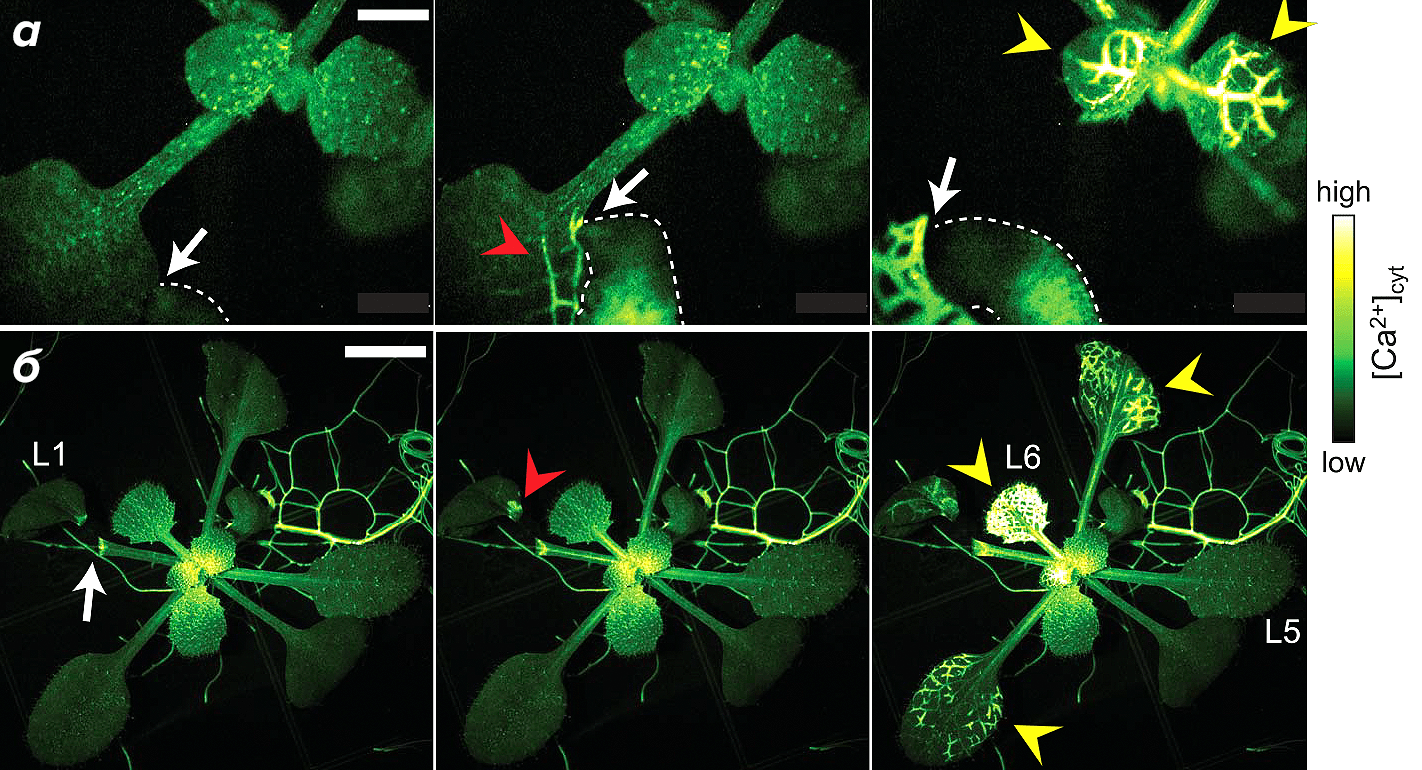

1 мм/с, что гораздо быстрее, чем можно объяснить простой диффузией. Тот факт, что Arabidopsis одинаково реагировал и на поедание гусеницей, и на повреждение ножницами, говорит нам о том, что для активации описанной сигнальной системы не требуются специальные химические вещества, выделяемые травоядными животными при поедании различных частей растения (рис. 2).

Видео 2. Поедание гусеницей стимулирует выработку кальциевых сигналов, распространяющихся преимущественно через проводящую систему Arabidopsis thaliana

Рисунок 2. Механическое повреждение листа Arabidopsis thaliana инициирует дальнодействующее распространение кальциевых сигналов. а — Поедание гусеницей (пунктирная линия — гусеница; белая стрелка — место повреждения) сначала приводило к локальному увеличению внутриклеточного Ca 2+ (красная стрелка), затем сигнал распространялся на отдаленные и преимущественно более молодые листья (желтые стрелки) (видео 2). б — Отрезание листа (L1, белая стрелка, 0 с) вызывало локальное увеличение уровня Ca 2+ (красная стрелка) с последующим распространением сигнала на отдаленные листья (желтые стрелки), например лист 6 (L6).

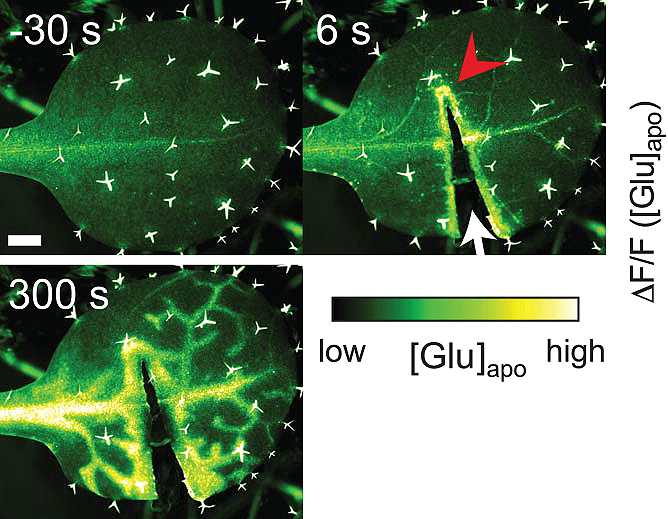

Также было показано — кальциевый ответ индуцируется исключительно глутаматом, а значит, решающую роль в этом процессе играют глутаматные рецепторы. GLRs относятся к семейству катион-проницаемых неселективных ионных каналов и, как мы упоминали выше, играют важную роль в жизни растения: они могут принимать участие в поглощении питательных веществ, передаче сигналов и транспорте различных соединений [13]. Глутаматные рецепторы растений весьма разнообразны и отличаются широкой лигандной специфичностью. В геноме Arabidopsis thaliana обнаружено 20 генов GLRs, которые можно сгруппировать в три клады. Ранее удалось узнать, что члены третьей клады данного семейства генов кодируют важные компоненты защитной системы растений, поэтому ученые изучали именно их [10]. Авторы показали, что изучаемый тип сигнализации отсутствует у растений с мутациями в двух генах глутаматных рецепторов — glr3.3 и glr3.6. Что интересно, эти рецепторы имеют высокое сходство последовательностей генов и белковых структур с ионотропными глутаматными рецепторами млекопитающих (iGLR), которые играют решающую роль в обучении и формировании памяти [8].

Рисунок 3. Повреждение приводит к высвобождению глутамата в апопласт [Glu]apo сначала у места ранения (спустя 6 секунд после ранения), а затем и по всему листу (спустя 300 секунд). Активация GLRs, в свою очередь, вызывает изменения уровня Ca 2+ в цитозоле и, как следствие, инициирует системный защитный ответ у всего растения.

Основываясь на полученных результатах, ученые предложили следующую гипотезу активации системной защиты у Arabidopsis thaliana: механические повреждения, которые наносятся травоядными животными, приводят к локальному высвобождению в месте ранения глутамата из цитоплазмы клеток в апопласт. Молекулы этой аминокислоты транспортируются на большие расстояния по апопласту, достигая проводящей системы растений, где они активируют ионные каналы GLR3 в плазматической мембране клеток. В свою очередь, это приводит к увеличению притока ионов кальция в клетки флоэмы и быстрому распространению сигнала к листьям, удаленным от места ранения. Не менее важно то, что активация глутаматных рецепторов третьего типа приводит к увеличению биосинтеза защитных веществ в растении, таких как жасмонаты. Жасмонаты запускают синтез антимикробных и инсектицидных соединений, а также белков, блокирующих пищеварительные ферменты, благодаря чему повышается устойчивость растения к поеданию травоядными животными .

Заключение

Но вот совершенно аналогичным образом, глядя на открытую у растений систему передачи раздражения, напоминающую по своим функциям и физической организации периферическую нервную систему животных, ботаники начала прошлого века стали подумывать о существовании у растений центральной нервной системы и высшей нервной деятельности. Инициатива на сей раз исходила от немецких ботанических школ, представители которых в свое время решительно отрицали саму идею чувствительности растительных тканей.

Чувствуют ли растения? Обладают ли растения сознанием? Есть ли, наконец, у растений душа? Все эти вопросы, казалось бы, вполне логически вытекают из факта существования у растений некого подобия, пусть самого отдаленного, нервной ткани и нервной системы. Ибо если сходство в способе развития, химизме и важнейших жизненных отправлениях растительных и животных организмов действительно так велико, как утверждают ведущие биологи во главе с Дарвином, то у растений могут существовать некоторые зачатки высшей нервной деятельности.

В начале минувшего века возник подлинный бум деятельности фитопсихологов. Глашатаями идей фитопсихологии в России оказались столпы официальной ботанической науки – академики А. С. Фаминцын (1835—1918), И. П. Бородин (1847—1950) и С. И. Коржинский (1861—1900).

Действительно, мало кто обращал внимание на росянку, даже если она и попадалась на глаза, и почти наверняка никто не видел венериной мухоловки. Но вот василек, подсолнух, барбарис видели все; а многим ли известно, что тычинки цветков этих растений при легком прикосновении приходят в движение? Это явление у артишока напоминает ритуальный танец тычинок: при легком встряхивании цветка пыльники склоняются сначала друг к другу, затем в противоположные стороны, после этого тычинковая нить начинает быстро укорачиваться, и наружу выделяется капля жидкости, содержащей пыльцу. А поскольку причиной сотрясения цветка оказывается насекомое, естественно, ему нелегко пробраться мимо извивающихся тычинок, не обвалявшись как следует в этой жидкости. Так что назначение движений вполне определенное. Кстати, после оплодотворения тычиночные нити полностью утрачивают подвижность, хотя сам цветок продолжает развиваться.

Нечто подобное происходит и с тычинками подсолнуха, но их движение менее энергично и вся картина не столь впечатляюща. Довольно быстро движутся тычинки у барбариса. В спокойном состоянии они прилегают к лепесткам цветка и образуют с пестиком прямой угол. Если осторожно прикоснуться к какой-либо из них, она быстро загнется внутрь, а затем возвратится назад.

Еще одна интереснейшая реакция многих цветков на механические раздражения, не связанные с видимыми движениями органов, – выделение нектара. Цветок липы, например, по которому ползает насекомое, начинает интенсивнее выделять нектар. В опыте, поставленном с целью обнаружить сопутствующие этому процессу электрические эффекты, один микроэлектрод вводился в ткань нектарника, другой – в проводящие пучки, обслуживающие нектарник. Оказалось, что при механическом раздражении некоторых частей цветка возникают электрические импульсы, передающиеся по железистым клеткам в проводящие пучки и по достижении нектарника стимулирующие его деятельность. Интересно отметить, что при этом усиливается не только отделение нектара, но и его образование в нектарнике. Реакция нектарника очень быстрая: выделение нектара начинается практически сразу после того, как насекомое садится на цветок.

Итак, можно сделать вывод, что электрическая передача возбуждения – явление не уникальное и не исключительное. Оно характерно для жизнедеятельности многих представителей растительного царства.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Чувствительные нервы животных делают их восприимчивыми к боли. Они также передают информацию от сенсорных клеток, позволяя животным ощущать вкус или запах, осязать, видеть и слышать. Сеть сенсорных клеток и нейромедиаторов формирует нервную систему, которая передает информацию в мозг и обратную связь в мышцы. Биологи соглашаются, что сложная нервная система, является одним из способов обработки информации, но не единственным.

Растения не имеют сложной нервной системы как у животных, но это не значит, что растения не реагируют на внешние раздражители. Плотоядные растения реагируют на прикосновения насекомых и членистоногих, другие растения выдвигают шипы, когда чувствуют опасность. Растения также могут восстанавливать утраченные части тела, а это означает, что они знают, что получили повреждение.

Болевые датчики у растений

Реакция на внешние раздражители обязательно переходит в развитую сенсорную систему. Кроме того, растениям не хватает мозга, чтобы интерпретировать стимулы. Однако, исследования показали, что они реагируют на раздражители по-разному. Запах свежескошенной травы приятен для человека, но на самом деле это химическое вещество, выделяемое травой в качестве сигнала бедствия. Когда растения обнаруживают негативные стимулы, они реагируют, выпуская химические вещества, чтобы отравить нападающего, сообщить другим растениям о надвигающейся опасности или вызвать на помощь насекомых.

Исследователи из Боннского университета, Германия, сообщили, что растения производят определенные газы, когда находятся в бедственном положении, что эквивалентно крику от боли. Другие ученные обнаружили звуковые волны в дополнение к газам, когда растение подвергалось повреждению. Хотя эти звуки неслышны для людей, исследователи отметили, что огурцы "кричат", когда их срезают, в то время как цветы "скулят", когда их листья отделяются. Ученые из Университета Миссури-Колумбия сообщили, что некоторые растения способны чувствовать, как их срезают или едят, и инициируют защитный механизм, такой как производство ядовитого сока или выпускание шипов.

Когда часть растения отрезана, оно начинает реконструктивный процесс. Некоторые исследователи предполагают, что растения демонстрируют поведение, хотя и не такое сложное, как у животных, даже без мозга, чтобы интерпретировать внешние стимулы. Растения реагируют на свет, наклоняясь к его источнику. Это является четким свидетельством того, что они осознают наличие и положение источника света.

Не боль, а раздражители

Нет убедительных доказательств того, что растения воспринимают боль, но они положительно реагируют на внешние раздражители. Они могут восстанавливать поврежденные части, отражать потенциальные угрозы и менять направление роста. Когда растениям нужно опыляться, они вырабатывают сок, который привлекает пчел. Разумно, чтобы растения не чувствовали боли, потому что, если бы они это делали, им пришлось бы развивать физические защитные механизмы для борьбы с потенциальными угрозами, такие как когти или зубы у животных.

Растения чувствуют.

Чувствуют ли растения конкретно боль — сложный вопрос. Вопрос боли и страданий полностью и у человека-то не раскрыт, не то что у животных, а тем более растений.

Прежде всего надо сказать, что растения в ответ на действие раздражителей могут местно вырабатывать специфические химические вещества, отпугивающие вредителей, отравляющие их, привлекающие других животных, которые на этих вредителей охотятся, и так далее. Так, растения могут даже без повреждений реагировать на колебания воздуха, создаваемые сидящими на них гусеницами. Важно отметить, что растения вполне отчётливо дают специфические реакции в ответ на укусы, резание, обрывание и так далее.

Далее надо отметить, что у высших растений существует примитивный аналог животной нервной системы: в ответ на действие раздражителей растение генерирует электрические сигналы. Так, например, Mimosa pudica, у которой это впервые было обнаружено, скоординированно складывает листья благодаря проведению тканями потенциалов действия, действующих схожим образом с потенциалами действия в наших нейронах.

Но у растений нет той нервной системы, которая была бы способна к анализу и принятию решений. Впрочем, во многом система сигнализации о раздражителях у растений сходна с животными, хотя и есть ряд отличий.

Таким образом, достоверно не известно, испытывают ли растения боль, как не известно достоверно, что вообще такое боль, но одно известно совершенно точно: вообще растения чувствуют.

И, если проводить параллель, растения не знают, что именно с ними делают: едят ли, режут или рвут — но знают, что делают с ними то, от чего надо защититься — а имело ли бы для вас значение, бьют вас, кусают или режут, или вы в любом случае чувствовали боль и необходимость быть защищённым?

UPD спустя 4 года

Недавние исследования показывают, что растения, по крайней мере некоторые, могут слышать и издавать слышимые другими растениями и животными звуки. Это говорит нам как минимум о том, что мы в значительной степени недооцениваем системы анализаторов и сигналов растительного мира, поэтому давать однозначные ответы на вопросы об их чувствительности и интеллекте не имеем права.

В фильме "Явление" была похожая тематика

Ага. Очень понравилось, как люди сразу резко поменяли отношение к флоре. От презрительного, до уважительно-заискивающего😏

Григорий,вы сняли с языка эту фразу

Шах и мат, веганы

У веганов нет сердца

Если, к примеру, я отломал (что я не делаю) ветку от дерева, то условную боль чувствует и дерево и ветка? и до каких пор эта ветка будет чувствовать боль?

Если, к примеру, я отломал (я очень хороший) ветку от дерева, то условную боль чувствует и дерево и ветка? и до каких пор эта ветка будет чувствовать боль?

валентин хуюпов, предлагаю вам почитать ответ на вопрос "почему вокруг так много мудаков? "

Хороший ответ, спасибо!

Давольно интересный и познавательный ответ.

Дело в том, что реагировать на раздражения это не значит чувствовать боль.

Вы легко можете собрать электронную игрушку которая будет стараться избегать света или громких звуков. Это не значит, что она чувствует боль.

Такие даже продаются:

Одноклеточное существо Амеба реагирует на свет и температуру и движется от яркого света, от холодной и от горячей воды. Это не значит, что она чувствует боль.

Даже и наличие нервных узлов, примитивного мозга не означает того, что существо будет чувствовать боль.

Совершенно очевидно, что насекомые реагируют на раздражители, но:

Кстати, ещё в детстве я прочёл книгу А.А. Яхонтова "Зоология для учителя". Там были описаны эксперименты автора на тему возможных болевых ощущений насекомых, вследствие которых он пришёл к тому же выводу, что и наш уважаемый RippeR. В частности, он умудрялся ножницами осторожно перерезать "стебелёк", соединяющий грудь с брюшком, у осы, когда она "увлечённо" лакомилась вареньем, и при этом оса, с его слов, продолжала уплетать сладенькое (!). Ещё пример из той же книги. Ночной бабочке, сидящей в покое днём на стволе дерева, булавкой пронзал грудь, снимая её с субстрата. Естественно, бабочка начинала трепыхаться, как галл на копье римского легионера, но когда он подставлял ей кусочек коры, на котором она могла комфортно расположить свои лапки и брюшко, бабочка через непродолжительное время якобы успокаивалась, и вновь проявляла активность лишь в случае, если её тревожили, и с наступлением сумерек. Насколько это правда - не знаю, сам подобных экспериментов не проводил. Помню, с товарищами, когда нам было лет по 5, ловили крупных кузнечиков, наивно полагая, как и большинство обывателей, что это "саранча". Тогда и было нами установлено, если к пасти пойманного кузнечика поднести его собственную лапу, он принимается довольно агрессивно её жевать! Точно! Вспомнил, я тоже такое наблюдал! Более того, мы подгибали к челюстям певчего кузнечика его мягкое брюшко, и он тоже с яростью начинал в него вгрызаться.

Чувство, в отличие от реакции, это психический процесс, подразумевающий сложно развитый мозг. Переживание боли такой же сложный и открытый вопрос, как и вообще наша психика и разум.

Не могут. Растения могут реагировать на определенные стимулы, например, повреждение их частей, что выдается некоторыми мамкиными биологами и борцунами с вегетарианством за высшую нервную деятельность.

Если они не чувствуют боль, то как они реагируют на повреждения?

Берут и реагируют. Перекись ацетона взрывается от удара - это тоже реакция на боль?

Эм, растение это не вещество. Да и так можно и про животное сказать "перекись шипит, а оно орёт всё нормас эт реакция прост))0"

У растения нет нервных клеток. Dixi

Да, у растений нет нервных клеток, но это им не мешает генерировать/как я только что узнал/ распространяющиеся по организму электрические сигналы, напоминающие нервные импульсы животных.

Чувак, моя розетка тоже генерирует электрические импульсы, похожие на сигналы у животных.

Это же что за розетка такая ? а точнее что за травы вы там пьёте? Электрические импульсы - это и есть одна сплошная нервная система. Ваши любимые нервные клетки - это электрически возбудимые клетки. И боль ощущается благодаря этим розеточным импульсам, как у животных. И у ростений есть эти импульсы, только воспроизводятся подругому. То перекись, то розетка, что же будет дальше?

"Чувствуют" - это громко сказано. Растения "чувствуют" примерно в той же степени, что чувствует и робот-пылесос, приближаясь к плинтусу.

Испытывает ли робот-пылесос боль, стукаясь лбом о плинтус? Определённо, что-то пылесос чувствует. У него есть сенсоры, которые улавливают наличие препятствия. В ответ на это центральным процессором вырабатывается программа изменения траектории движения. Точно так же и растение, чувствует стену, и пускает усики, цепляясь за неё, чтобы подняться выше.

Растения чувствуют свет. В той же степени, что его чувствуют солнечные панели. Эти солнечные панели чувствуют, когда света становится меньше, и поворачиваются (если снабжены такой функцией) вслед за источником света. Точно так же и растения могут поворачиваться вслед за движением Солнца. Будет ли солнечной панели "больно", если вы загородите ей свет?

Растения чувствуют когда им вредят, и вырабатывают разные вещества в ответ на раздражение. Точно так же, как автомобиль тоже чувствует, когда колесо сдувается, и он включает систему автоматической подкачки шин. Больно ли машине, когда сдувается колесо?

Конечно, растения устроены чуть сложнее, чем роботы, которых строим мы. Но в сущности все их чувства — это не более чем сенсоры. И страданий у растений не больше, чем у вашего телефона, у которого садится батарея.

Боль, по сути, является не более чем сигналом. Но ощущать боль в той степени, в которой ощущаем её мы, люди и другие животные с развитой нервной системой, нам позволяет наличие когнитивной системы. Память, в большей степени. Именно тот факт, что мы запоминаем моменты, когда в мозг поступал сигнал боли, и пытаемся избегать повторения этих моментов, причиняют нам страдания. Вдобавок, мы получаем позитивное подкрепление при избегании боли, и негативное — при получении боли. Поэтому, даже не испытывая боль, мы знаем, что боль - это неприятно. Растения об этом не знают. И не узнают никогда, сколько бы раз в ни сломали ему ветку.

А вот роботы узнают. Уже в течение нескольких лет для увеличения эффективности работы роботов и нейронных сетей тестируют разработанные для них когнитивные системы. В них используется память о предыдущих событиях, полученных сигналах и последствиях. Системы поощрения и наказания. Возможности предсказывать поведение и события. Представьте себе сотовый телефон, который помнит о том, что у него может сесть батарея, который испытывает в связи с этим отрицательные эмоции (система поощрения и наказания), который всеми силами старается избежать этого. Но рано или поздно он выключится. И для сохранения энергии он будет понижать энергопотребление и биться над дилеммой: потратить энергию, чтобы издать звуковой сигнал об истощении батареи, или сохранить её, чтобы прожить ещё чуть-чуть.

Читайте также: