Иммунная система центральная и периферическая нервная система

Цель работы - Изучить строение, функции иммунной системы человека, ее центральные и периферические органы, иммунопоэз и иммунокомпетентные клетки.

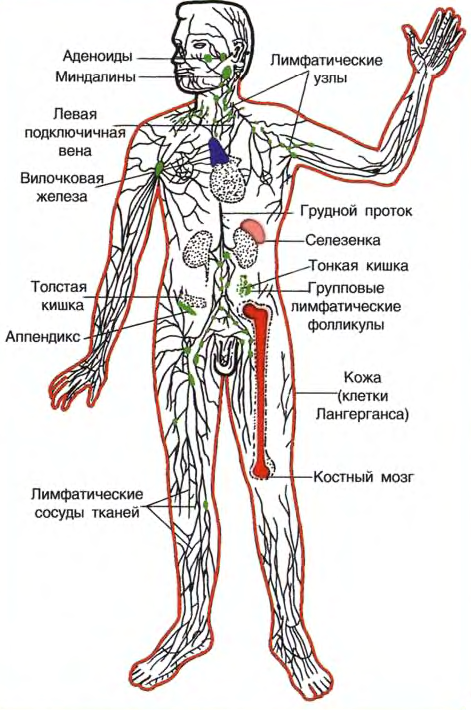

Иммунная система (лимфатическая система) – это совокупность всех лимфоидных органов и скоплений лимфатических клеток тела.

Лимфоидные органы – это функциональные тканевые образования, в которых образуются и приобретают иммунную специфичность иммунные клетки.

Среди органов иммунной системы различают:

1. Центральные органы: красный костный мозг, вилочковая железа (тимус).

2. Периферические органы: лимфатические узлы, селезенка.

3. Система лимфоэпителиальных образований слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, дыхательных и мочеполовых путей: местноассоциированная лимфоидная ткань: бронхассоциированная (БАЛТ), кожноассоциированная (КАЛТ), кишечноассоциированная (КиЛТ, пейеровы бляшки).

Рис. 1. Иммунная система человека.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Костный мозг является одновременно органом кроветворения и органом иммунной системы. Общая масса костного мозга равна 2,5-3 кг. Выделяют красный и желтый костный мозг:

Красный костный мозг (ККМ) – центральный орган кроветворения и иммуногенеза. Содержит самоподдерживающуюся популяцию стволовых клеток. Красный костный мозг находится в ячейках губчатого вещества плоских костей и в эпифизах трубчатых костей.

В красном костном мозгу происходят все стадии миелопоэза, т.е. образование: эритроцитов, гранулоцитов (нейтрофилов, эозинофилов, базофилов), моноцитов и тромбоцитов; а кроме того, здесь же происходят и многие события лимфопоэза, такие как: антигеннезависимое созревание В-лимфоцитов и образование предшественников Т-лимфоцитов, мигрирующих далее в тимус для окончательного антигеннезависимого созревания.

В каждом из этих 8 направлений миело- и лимфопоэза выделяют 6 классов клеток:

I. стволовые клетки крови,

II. полустволовые клетки,

III. унипотентные клетки,

V. созревающие клетки,

VI. зрелые клетки.

Основные клетки иммунной системы – иммунокомпетентные клетки – ИКК – это лимфоциты (Т и В), фагоциты, гранулоциты, моноциты, нормальные клетки, антигенпрезентирующие клетки.

Задание 1. Рассмотрите под микроскопом микропрепарат красного костного мозга. Зарисуйте и обозначьте основные структуры красного костного мозга.

Рис. 1. Красный костный мозг (Кортиев орган) – срез головы зародыша мыши

1 – гемопоэтические клетки;

3 – синусоидные капилляры;

5 – костные балки.

Задание 2. Объясните приведенную схему образования клеток крови и иммунной системы.

Рис. 2. Образование клеток крови и иммунной системы.

Тимус (вилочковая железа) – центральный орган иммунной системы. В нём происходит дифференцировка Т-лимфоцитов из предшественников, поступающих из красного костного мозга. Расположен в грудной полости, позади верхней части грудины. Состоит из двух неодинаковых по форме и размеру долей, которые плотно прижаты друг к другу. Снаружи он покрыт капсулой из соединительной ткани, вглубь органа от нее отходят тяжи, перегородки, которые делят всю ткань железы на маленькие дольки. В вилочковой железе различают наружное (более темное) корковое вещество, где господствуют лимфоциты, и центральное (светлое) мозговое вещество, где располагаются железистые клетки. Клеточный состав тимуса полностью обновляется в среднем за 4 дня.

Задание 3. Рассмотрите под микроскопом микропрепарат тимуса. Зарисуйте и обозначьте основные структуры.

Рис. 3. Тимус ребенка.

4 – корковое вещество;

5 – мозговое вещество.

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ОРГАНЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Лимфатические узлы – периферические органы иммунной системы, выполняющие роль биологических фильтров. Они располагаются по ходу лимфатических сосудов. В каждом узле выделяют корковое и мозговое вещество. В корковом веществе есть В-зависимые зоны и Т-зависимые зоны. В мозговом есть только Т-зависимые зоны.

Задание 4. Рассмотрите под микроскопом микропрепарат лимфатического узла. Зарисуйте и обозначьте основные структуры лимфатического узла.

Рис. 4 .Лимфатический узел.

2 – краевой синус;

3 – вторичные лимфатические узелки (корковое вещество);

4 – мозговое вещество.

| Название узла | Расположение | Органы (области) от которых идет отток лимфы в лимфоузел |

Селезёнка – паренхиматозный зональный орган. Является самым крупным органом иммунной системы, кроме того, выполняет депонирующую функцию по отношению к крови. Располагается слева от желудка, в левом подреберье, на пути тока крови по главным магистральным сосудам. Ежедневно через нее проходит около 800 мл крови. Это мощный фильтр для чужеродных белков, погибших форменных элементов и микроорганизмов, попавших непосредственно в кровоток. Селезенка является главным источником антител при внутривенном введении антигена. Именно в селезенке раньше, чем в каком-либо ином органе, в ответ на введение антигенных частиц начинается синтез IgM.

Селезёнка покрыта капсулой из плотной соединительной ткани, которая содержит гладко-мышечные клетки, позволяющие ей при необходимости сокращаться. Паренхима представлена двумя функционально различными зонами: белой и красной пульпой. Белая пульпа составляет 20 %, представлена лимфоидной тканью. Здесь имеются В-зависимые и Т-зависимые зоны. Красная пульпа составляет 80 %. Она выполняет следующие функции:

- Депонирование зрелых форменных элементов крови.

- Контроль состояния и разрушения старых и повреждённых эритроцитов и тромбоцитов.

- Фагоцитоз инородных частиц.

- Обеспечение дозревания лимфоидных клеток и превращение моноцитов в макрофаги.

Задание 6. Рассмотрите под микроскопом микропрепарат селезенки. Зарисуйте и обозначьте основные структуры селезенки.

Рис. 6. Селезенка кошки.

1 – лимфатический узелок;

2 – центральная артерия;

3 – периартериальная зона (содержит Т-клетки на разных стадиях антигензависимой дифференцировки);

4 – герминативный центр, или реактивная зона - светлая область в центре узелка (делящиеся В-иммунобласты);

5 – мантийная зона - область вокруг двух предыдущих зон с высокой концентрацией малых лимфоцитов (В-клетки памяти и проплазмоциты);

6 – краевая, или маргинальная зона - переходная область вокруг узелка (В- и Т-клетки).

СИСТЕМА ЛИМФОЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Лимфоидные образования глотки - это 6 миндалин лимфоидного глоточного кольца. Каждая миндалина - это довольно крупное скопление лимфоидной ткани. Поверхность миндалин неровная, складки называются криптами. Они задерживают частички пищи, пыли и т.д. Микроорганизмы попадая сюда, могут размножаться, что служит сигналом для запуска иммунологических реакций.

Лимфоидные образования органов дыхания

В стенках органов дыхания, в которые вместе с воздухом попадают чужеродные частицы, имеется хорошо развитый аппарат иммунной защиты. Это скопления лимфоидной ткани расположенные в слизистой оболочке гортани, трахеи и бронхов под покровным эпителием, а также рассеянные в слизистой оболочке довольно многочисленные клетки лимфоидного ряда, получившие название лимфоидной ткани, ассоциированной с бронхами.

Скопления лимфоидной ткани (лимфоидные узелки) зависят от возраста, а также функционального состояния организма

Лимфоидные образования пищевода

В толще складок слизистой оболочки пищевода, а также между ними, в глубине его борозд расположены лимфоидные узелки. Находясь на пути пищевых масс и антигенного воздействия, лимфоидные узелки осуществляют контроль и защиту стенок органа от генетически чужеродного материала. Лимфоидные узелки формируют цепочки на всем протяжении органа, повторяя извилистый ход складок. Кроме того, в стенках пищевода присутствуют так называемые диффузно рассеянные клетки лимфоидного ряда, залегающие между цепочками.

Лимфоидные образования желудка

В слизистой оболочке желудка обнаруживаются лимфоциты, относящиеся к В- и Т- популяциям, плазматические клетки и макрофаги. На разных этапах онтогенеза скопления лимфоидных узелков в различных частях желудка колеблется.

Лимфоидные образования кишечника

Лимфоидные образования в стенках толстой и тонкой кишок имеют анатомические особенности. Строение и иммунологическая функция этих органов соответствуют физиологическому назначению тонкой и толстой кишок.

Лимфоидный аппарат включает в себя: лимфоидные (пейеровы бляшки), одиночные лимфоидные узелки, диффузно расположенные лимфоциты. У начала толстой кишки, располагается червеобразный отросток с его лимфоидными узелками.

Лимфоидные образования мочевыводящих путей

Задание 7.Сформулировать и записать в тетрадь ответы на вопросы:

1. Почему дети с недоразвитым тимусом погибают вскоре после рождения?

2. Почему старость называют естественным иммунодефицитом Т-системы?

4. Почему при поражении костного мозга в результате радиоактивного излучения нарушения происходят во всех популяциях лимфоидных клеток?

Первичные (центральные) и вторичные (периферические) органы иммунной системы. Ведущая роль вилочковой железы (тимуса) в регуляции популяции Т-лимфоцитов. Костный мозг как орган иммунной системы. Контроль селезенки за цитологическим составом крови.

| Рубрика | Биология и естествознание |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 29.10.2011 |

Лимфоидные клетки, с которыми связаны все иммунные механизмы, появляются, созревают и функционируют в определенных органах. В них находятся клетки с ограниченным транспортом в организме, а также многочисленные рециркулирующие клетки. Последние отвечают, например, за распознавание антигенов, передачу информации в другие системы органов и за защитные процессы организма в целом.

Органы иммунной системы делят на первичные (центральные) и вторичные (периферические). К первичным центральным органам относят вилочковую железу и сумку Фабрициуса (bursa of Fabricius), обнаруженную только у птиц. У человека (и других млекопитающих) роль сумки Фабрициуса выполняет, очевидно, костный мозг, поставляющий стволовые клетки-предшественники лимфоцитов. Оба центральных органа иммунной системы являются местами дифференцировки популяций лимфоцитов. Вилочковая железа поставляет Т-лимфоциты (тимус-зависимые лимфоциты), а в костном мозге (сумке Фабрициуса) образуются В-лимфоциты.

В период эмбрионального развития стволовые клетки желточного мешка или печени плода заселяют вилочковую железу или костный мозг (сумку Фабрициуса). После рождения костный мозг становится единственным источником стволовых клеток.

К периферическим органам иммунной системы относятся селезенка, лимфатические узлы, миндалины, а также ассоциированная с кишечником и бронхами лимфоидная ткань. К моменту рождения они еще практически не сформированы, поскольку не контактировали с антигенами. Лимфопоэз в них осуществляется лишь при наличии антигенной стимуляции.

Периферические органы иммунной системы заселяются В- и Т-лимфоцитами из центральных органов иммунной системы, причем каждая популяция мигрирует в свою зону - тимусзависимую и тимуснезависимую. После контакта с антигеном в этих органах лимфоциты включаются в рециркуляцию, поэтому ни один антиген не остается незамеченным лимфоцитами.

Вилочковая железа (тимус)

Тимусу принадлежит ведущая роль в регуляции популяции Т-лимфоцитов. Тимус поставляет лимфоциты, в которых нуждается эмбрион для роста и развития лимфоидных органов и клеточных популяций в различных тканях. Дифференцируясь, лимфоциты благодаря освобождению гуморальных веществ, получают на свою мембрану антигенные маркеры.

Железа состоит из множества мелких долек, в каждой из которых можно различить корковый и мозговой слои. Корковый слой густо заполнен лимфоцитами, на которые воздействуют "тимические факторы", выделяемые эпителиальными клетками этого слоя - факторы, играющие важную роль в дифференцировке Т-лимфоцитов. Лимфоциты коркового слоя характеризуются выраженным анизоцитозом. Большие лимфоциты находятся преимущественно во внешней зоне коры (куда приходят и стволовые клетки), где они продолжают пролиферировать. Во внутренней зоне коры находится большой количество малых лимфоцитов, несущих Т-клеточные антигены. Большая часть из них погибает еще в вилочковой железе.

В мозговом слое находится небольшое количество, но уже зрелых Т-лимфоцитов, покидающих вилочковую железу и включающихся в циркуляцию в качестве Т-хелперов, Т-киллеров, Т-супрессоров.

В вилочковой железе существует барьер между циркулирующей кровью и корковым слоем аналогичный гематоэнцефалическому барьеру, вследствие чего контакт с антигеном вступают только клетки мозгового слоя.

Абсолютная масса и размеры тимуса возрастают до периода половой зрелости. От детского возраста к половой зрелости в тимусе увеличивается число малых лимфоцитов, а содержание в органе всех других клеток (макрофагов, миоидных клеток Лангерганса, эозинофилов, тучных, плазматический и нейроэндокринных) -уменьшается. Возрастная инволюция железы начинается в период полового созревания. Атрофия начинается с корковой зоны с последующим зарастанием паренхимы жировой тканью, а активность в паренхиматозных островках (мозговой слой) сохраняется до глубокой старости.

Костный мозг

Костный мозг не является непосредственно лимфоидным органом, однако его следует рассматривать как орган иммунной системы. С одной стороны, он поставляет все клетки-предшественники для различных популяций лимфоцитов и макрофагов, а с другой, - в костном мозге протекают специфические иммунные реакции, связанные, например, с синтезом антител. Это происходит следующим образом. Через несколько дней после начала вторичного иммунного ответа обнаруживается миграция активированных В-клеток памяти в костный мозг, где они и созревают в плазматические клетки. Хотя костному мозгу и не придают большого значения как месту синтеза антител, тем не менее он служит основным источником сывороточных иммуноглобулинов. Костный мозг, в отличие от периферической лимфоидной ткани, на антиген реагирует медленно, однако ответ более продолжительный и сопровождается более эффективной продукцией антител при последующем контакте с антигеном. Лимфоциты составляют примерно 20% всех клеток костного мозга (80% - это клетки-предшественники эритроцитов, гранулоцитов, моноцитов, мегакариоцитов).

В период внутриутробной жизни в костном мозге преобладают недифференцированные клетки. Они обычно присутствуют у недоношенных детей, а также в первые месяцы жизни и значительно уменьшаются в числе с возрастом. Костный мозг детей содержит больше В- и пре-В-клеток, чем мозг взрослых; процент этих клеток с возрастом снижается.

иммунный тимус лимфоцит селезенка

Селезенка заселяется лимфоцитами в позднем эмбриональном периоде м после рождения. Они накапливаются в периваскулярных пространствах и являются предшественниками белой пульпы селезенки. В белой пульпе имеются тимусзависимые и тимуснезависимые зоны, которые заселяются, соответственно, Т- и В-лимфоцитами. Т-клетки располагаются преимущественно в периартериальных областях, В-клетки - в лимфоидных муфтах и фолликулах. Антигены с током крови достигают селезенки, фиксируются в дендритных клетках и в маргинальной зоне (иммунные реакции приводят к существенным морфологическим изменениям селезенки), откуда они транспортируются в белую пульпу и расположенные в ней центры размножения. Эти антигены индуцируют образование лимфобластов в тимусзависимой зоне селезенки, а в тимуснезависимой зоне отмечается пролиферация лимфоцитов и образование плазматических клеток.

Селезенка осуществляет контроль за цитологическим составом крови, удаляя из кровотока утратившую функциональную активность эритроциты и лейкоциты, а также образует новые лимфоциты в ответ на попавшие из кровотока чужеродные антигены, особенно корпускулярные.

Пути миграции лимфоцитов

Лимфатическая система собирает из тканей жидкость (лимфу) и отводит ее в кровоток. В ней также присутствуют клетки, участвующие в борьбе с инфекцией.

Когда кровь протекает по кровеносным капиллярам, сквозь их стенки из крови просачивается жидкость, которая поставляет клеткам питательные вещества и кислород, а от них забирает отходы обмена веществ. Затем большая часть этой жидкости из тканевых пространств через стенки кровеносных капилляров возвращается в кровоток.

Лимфоциты поступают в ЛУ по афферентным лимфатическим сосудам, проникая через стенки посткапиллярных венул с так называемым высоким эндотелием. На эндотелиальных клетках, выстилающих эти венулы, располагаются специальные рецепторы, которые направляют соответствующую популяцию лимфоцитов в ЛУ. Перемещение лимфоцитов между тканями, кровеносным руслом и ЛУ позволяет антигенчувствительным клеткам обнаруживать антиген и скапливаться в тех местах, где происходит иммунная реакция, а распространение по организму клеток памяти и их потомков позволяет лимфоидной системе организовать генерализованный иммунный ответ. Уже через 24 часа после поступления антигена в ЛУ или селезенку, реагирующие на него клетки из циркулирующего пула лимфоцитов скапливаются в месте локализации антигена, интенсивно пролиферируют, и из ЛУ через 3 суток выходят активированные бластные клетки.

Лимфатические фолликулы пищеварительного и дыхательной системы трактов

Лимфатические фолликулы пищеварительного и дыхательной системы трактов служат "главными "входными воротами" для антигенов. Они содержат многочисленные лимфатические фолликулы, сходные построению с таковыми селезенки и ЛУ. Лимфатическими элементами этих трактов являются миндалины (их 6: небные, язычная, глоточная, трубные), лимфоидная ткань дыхательного тракта и кишечника, включая пейеровы бляшки и аппендикс. Во всех этих органах наблюдается тесная связь между лимфоидными клетками и эндотелием, как и в центральных органах иммунной системы. Как так эпидермальный эпителий частично обладает секреторной активностью, то ему приписывают влияние на созревание В-лимфоцитов. Однако, это предположение до сих пор не нашло подтверждения.

Полагают, что лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистыми оболочками, образует особую секреторную систему, в которой циркулируют клетки, синтезирующие IgA и IgG.

Например, попадая в кишечник антиген проникает в пейеровы бляшки через специализированные эпителиальные клетки и стимулирует антигенреактивные лимфоциты. После активации эти лимфоциты с током лимфы проходят через мезентериальные ЛУ, попадают в грудной лимфатический проток, затем в кровь и в lamina propria, где превращаются в клетки, продуцирующие IgA, и в результате такой широкой распространенности защищают обширный участок кишечника, синтезируя протективные антитела. Аналогичные клетки сосредотачиваются также в лимфоидной ткани легкого, мочевыделительных путей, защищая подобным образом организм от инфекции. Cистема циркуляции

· Важную роль играет система циркуляции, которая включает: Лимфатические капилляры - очень тонкие сосуды из эндотелиальной ткани, закрытые с одного края, распространены по всему телу. Лимфатическая капиллярная сеть переплетается с кровеносной капиллярной сетью, хотя ее сосуды большего размера. Лимфатические сосуды - их строение сходно со строением вен, но стенки более тонкие. Образованы разновидностью узлов с полулунными клапанами внутри, которые открываются лишь тогда, когда получают толчок из предыдущего узла и, следовательно, препятствуют обратному течению лимфы. Лимфатические сосуды, идущие от кишечных ворсинок, впадают в резервуар, называемый цистерной Пеккета. Лимфатические протоки - сосуды большего диаметра, возвращающие лимфу в кровообращение.

· Лимфатические узлы - мягкие образования бобовидной или лентовидной формы. Располагаются группами по ходу лимфатических сосудов. У человека насчитывается около 460 лимфоузлов. Их величина колеблется от 1 до 22 миллиметров в длину. В лимфоузлах образуются В - и Т - лимфоциты и антитела, принимающие самое активное участие в иммунных процессах. Они выполняют также барьерно-фильтрационную функцию. В них задерживаются и обезвреживаются поступающие с током лимфы инородные частицы, микробы, опухолевые клетки. Участвуют они в обмене веществ, в перераспределении жидкости и форменных элементов между кровью и лимфой.

· Лимфа - это бесцветная жидкость, циркулирующая по лимфатическим сосудам. Она содержит большое число лимфоцитов - белых кровяных телец, которые участвуют в защите организма от многих заболеваний.

Основные функции

Места образования, дифференцировки и созревания клеток иммунной системы из стволовых в иммунокомпетентные клетки. Общая характеристика, функции и строение лимфоидных органов. Роль костного мозга, вилочковой железы в кроветворении и углеводном обмене.

презентация [623,9 K], добавлен 03.05.2017

Основные функции иммунной системы. Генез Т- и В-лимфоцитов. Общие закономерности нарушений иммунной системы. Способность организма отвечать на действие антигена клеточными и гуморальными реакциями. Процессы развития патологических процессов в организме.

реферат [391,2 K], добавлен 23.09.2014

Общая характеристика и функции иммунной системы. Органы и клетки иммунной системы. Основные виды иммунитета. Обеспечение оптимальной для метаболизма массы циркулирующей крови и количества форменных элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов).

презентация [1001,2 K], добавлен 21.01.2015

Лимфатические узлы и селезенка - периферические органы кроветворения. Сема физиологического кроветворения и его основные этапы. Назначение и функции лимфоидной ткани, лимфатических узлов и узелков. Механизм работы селезенки и ее роль в организме человека.

реферат [15,9 K], добавлен 05.12.2011

Современная схема кроветворения. Классы клеток крови, механизм их образования. Классификация органов кроветворения. Понятие о специфическом микроокружении в данных органах. Красный костный мозг и тимус - центральные органы: развитие, строение и функции.

реферат [10,7 K], добавлен 05.12.2011

Основные типы лимфоцитов по функциональным и морфологическим признакам как клеток иммунной системы и ее ключевого звена. Дезоксирибонуклеазы секреторных гранул лимфоцитов периферической крови пациентов с АБА. Методы выделения и изучения лимфоцитов.

курсовая работа [480,8 K], добавлен 07.12.2013

Роль лимфатической системы в обмене веществ организма человека. Образования, которые относятся к лимфатической системе. Система грудного протока. Правый лимфатический проток. Строение и функции селезенки. Органы кроветворения и иммунной системы.

учебное пособие [6,5 M], добавлен 09.01.2012

Исследование иммунной системы человека. Изучение особенностей формирования неспецифического иммунитета. Анализ естественной, врожденной и приобретенной форм иммунитета. Описания функций клеток памяти и эффекторов, системы комплемента, структуры антигена.

презентация [4,0 M], добавлен 13.12.2012

Изучение понятия, составляющих элементов иммунной системы. Иммунитет, как способность организма сопротивляться инфекциям. Функции антител и лейкоцитов. Обоснование необходимости вакцинации. Характеристика болезней иммунной системы: аллергия, ангина, СПИД.

презентация [737,2 K], добавлен 26.10.2014

Костный мозг - важнейший орган кроветворной системы, осуществляющий кроветворение - процесс создания новых клеток крови взамен погибающих и отмирающих. Его масса, развитие и возрастные особенности. Состав и структура красного и желтого костного мозга.

презентация [1,4 M], добавлен 11.03.2014

Глава 18

ИММУННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗМА

Функциональная анатомия органов иммунной системы

Общая характеристика органов иммунной системы

1) она генерализована по всему телу;

2) ее клетки постоянно циркулируют через кровоток;

3) она обладает уникальной способностью вырабатывать специфические антитела в отношении каждого антигена.

Какие же органы относят ныне к иммунной системе?

К иммунной системе относят органы, имеющие лимфоидную ткань. В лимфоидной ткани выделяют 2 компонента:

1) строму - ретикулярную опорную соединительную ткань, состоящую из ретикулярных клеток и ретикулярных волокон;

2) клетки лимфоидного ряда: лимфоциты различной степени зрелости, плазмоциты, макрофаги и др.

Таким образом, вместе ретикулярная ткань и клетки лимфоидного ряда и составляют иммунную систему. К органам иммунной системы принадлежат: костный мозг, в котором лимфоидная ткань тесно связана с кроветворной, тимус (вилочковая железа), лимфатические узлы, селезенка, скопления лимфоидной ткани в стенках полых органов пищеварительной, дыхательной систем и мочевыводящих путей (миндалины, групповые лимфоидные бляшки, одиночные лимфоидные узелки). Эти органы нередко называют лимфоидными органами, или органами иммуногенеза.

Центральные и периферические органы иммунной системы и их функции

Функционально органы иммунной системы подразделяют на центральные и периферические.

К центральным органам иммунной системы относятся костный мозг и тимус. В костном мозге из полипотентных стволовых клеток образуются В-лимфоциты (бурсозависимые) и предшественники Т-лимфоцитов (наряду с другими клетками крови). В тимусе происходит дифференцировка Т-лимфоцитов (тимусзависимых), образующихся из поступивших в этот орган предшественников Т-лимфоцитов - претимоцитов. В дальнейшем обе эти популяции лимфоцитов с током крови поступают в периферические органы иммунной системы, которые непосредственно осуществляют поиск чужеродного. Большинство из имеющихся в организме лимфоцитов являются рециркулирующими (многократно циркулирующими) между различными средами обитания: органы иммунной системы, где эти клетки образуются, лимфатические сосуды, кровь, снова органы иммунной системы и т.д. При этом считают, что в костный мозг и тимус лимфоциты повторно не попадают.

К периферическим органам иммунной системы относятся:

1) миндалины кольца Н.И. Пирогова;

2) многочисленные лимфоидные узелки в стенках полых органов дыхательной (гортани, трахеи, бронхов), пищеварительной (пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки, аппендикса, желчного пузыря), мочевой (мочеточника, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала) систем;

4) соматические (париетальные), внутренностные (висцеральные) и смешанные лимфатические узлы, вставленные по току лимфы в количестве от 500 до 1000 (биологические фильтры);

5) селезенка - единственный орган, контролирующий генетическую

6) многочисленные лимфоциты, которые находятся в крови, лимфе, тканях и осуществляют поиск чужеродных веществ.

Костный мозг является одновременно органом кроветворения и центральным органом иммунной системы. Общая масса костного мозга у взрослого человека равна примерно 2,5-3 кг (4,5-4,7% массы тела). Около половины его составляет красный костный мозг, остальное — желтый. Красный костный мозг располагается в ячейках губчатого вещества плоских и коротких костей, эпифизов длинных (трубчатых) костей. Он состоит из стромы (ретикулярной ткани), гемопоэтических (миелоидной ткани) и лимфоидных (лимфоидной ткани) элементов на разных стадиях развития. В нем содержатся стволовые клетки - предшественники всех клеток крови и лимфоцитов. Количество лимфоцитов, работающих на нашу защиту, составляет шесть триллионов (6-1012 клеток). Из этого числа лимфоцитов, масса которых в теле взрослого человека равна в среднем 1500 г, на долю крови (без кроветворных и иммунных органов) приходится лишь 0,2% (3 г), что составляет примерно двенадцать миллиардов (12-109) клеток (Е. Osgood, 1967). Остальные лимфоциты находятся в лимфоидной ткани органов иммунной системы (100 г), в красном костном мозге (100 г) и в других тканях, включая лимфу (1300 г). В 1 мм3 лимфы грудного протока находится от 2000 до 20000 лимфоцитов. В 1 мм3 периферической лимфы (до прохождения ее через лимфатические узлы) содержится в среднем 200 клеток.

У новорожденного общая масса лимфоцитов составляет примерно 150 г; 0,3% ее приходится на кровь. Затем количество лимфоцитов быстро нарастает, так что у ребенка от 6 месяцев до 6 лет их масса уже равна 650 г. К 15 годам она увеличивается до 1250 г. В течение всего этого времени на долю лимфоцитов крови приходится 0,2% всей массы этих клеток иммунной системы.

Лимфоциты - это подвижные округлые клетки, размеры которых варьируют в пределах от 8 до 18 мкм (рис. № 302). Большинство циркулирующих лимфоцитов - это малые лимфоциты диаметром около 8 мкм. Примерно 10% составляют средние лимфоциты диаметром 12 мкм. Большие лимфоциты (лимфобласты) диаметром около 18 мкм встречаются в центрах размножения лимфатических узлов и селезенки. В норме они в крови и лимфе не циркулируют. Именно малый лимфоцит является основной иммунокомпетентной клеткой. Средний лимфоцит представляет собой, по-видимому, начальную стадию дифференцировки В-лимфоцита в плазматическую клетку.

Среди лимфоцитов различают 3 группы: Т-лимфоциты (тимусзависимые), В-лимфоциты (бурсозависимые) и нулевые.

1) Т-лимфоциты возникают в костном мозге из стволовых клеток, которые дифференцируются вначале в претимоциты. Последние с током крови переносятся в вилочковую железу (тимус), в которой они созревают и превращаются в Т-лимфоциты, а затем, минуя костный мозг, расселяются в лимфатических узлах, селезенке или циркулируют в крови, где на их долю приходится 50-70% всех лимфоцитов. Различают несколько форм (популяций) Т-лимфоцитов, каждая из которых выполняет определенную функцию. Одна из них - Т-хелперы (помощники) взаимодействуют с В-лимфоцитами, превращая их в плазматические клетки, вырабатывающие антитела. Другая - Т-супрессоры (угнетатели) блокируют чрезмерные реакции и активность В-лимфоцитов. Третьи - Т-киллеры (убийцы) непосредственно осуществляют реакции клеточного иммунитета. Они взаимодействуют с чужеродными клетками и уничтожают их. Таким способом Т-киллеры разрушают опухолевые клетки, клетки чужеродных трансплантатов, клетки-мутанты, что сохраняет генетический гомеостаз.

2) В-лимфоциты развиваются из стволовых клеток в самом костном мозге, который в настоящее время рассматривается в качестве аналога фабрициевой сумки (бурсы) - клеточного скопления в стенке клоачного отдела кишки у птиц. Из костного мозга В-лимфоциты поступают в кровь, где на их долю приходится 20-30% циркулирующих лимфоцитов. Затем с кровью они заселяют бурсозависимые зоны периферических органов иммунной системы (селезенку, лимфатические узлы, лимфоидные узелки стенок полых органов пищеварительной, дыхательной и других систем), где из них дифференцируются эффекторные клетки - В-лимфоциты памяти и антителообразующие клетки - плазмоциты, которые синтезируют иммуноглобулины пяти разных классов: IgA, IgG, IgM, IgE, IgD. Основная функция В-лимфоцитов - создание гуморального иммунитета путем выработки антител, которые поступают в жидкости организма: слюну, слезы, кровь, лимфу, мочу и т.д. Антитела связываются с антигенами, что дает возможность фагоцитам поглощать их.

3) Нулевые лимфоциты не проходят дифференцировки в органах иммунной системы, но при необходимости способны превращаться в В- и Т-лимфоциты. На их долю приходится 10-20% лимфоцитов крови.

Морфологически Т- и В-лимфоциты являются клетками, неразличимыми в световом микроскопе. Однако в сканирующем электронном микроскопе на В-лимфоцитах выявляются микроворсинки (антигенраспознающие рецепторы), отсутствующие на Т-лимфоцитах. Количество этих антигенраспознающих рецепторов на В-лимфоцитах в 100-200 раз больше, чем на Т-лимфоцитах. Рецепторами на поверхности В-лимфоцитов являются иммуноглобулиновые молекулы. Природа рецепторов на Т-лимфоцитах изучена пока недостаточно. Нулевые лимфоциты не имеют вообще поверхностных рецепторов. Возможно, это ранние этапы дифференцировки Т- и В-лимфоцитов или дифференцированные, но физиологически неполноценные Т- и В-клетки.

3. Основные закономерности строения и развития органов иммунной

Читайте также: