Надглазничное отверстие какой нерв

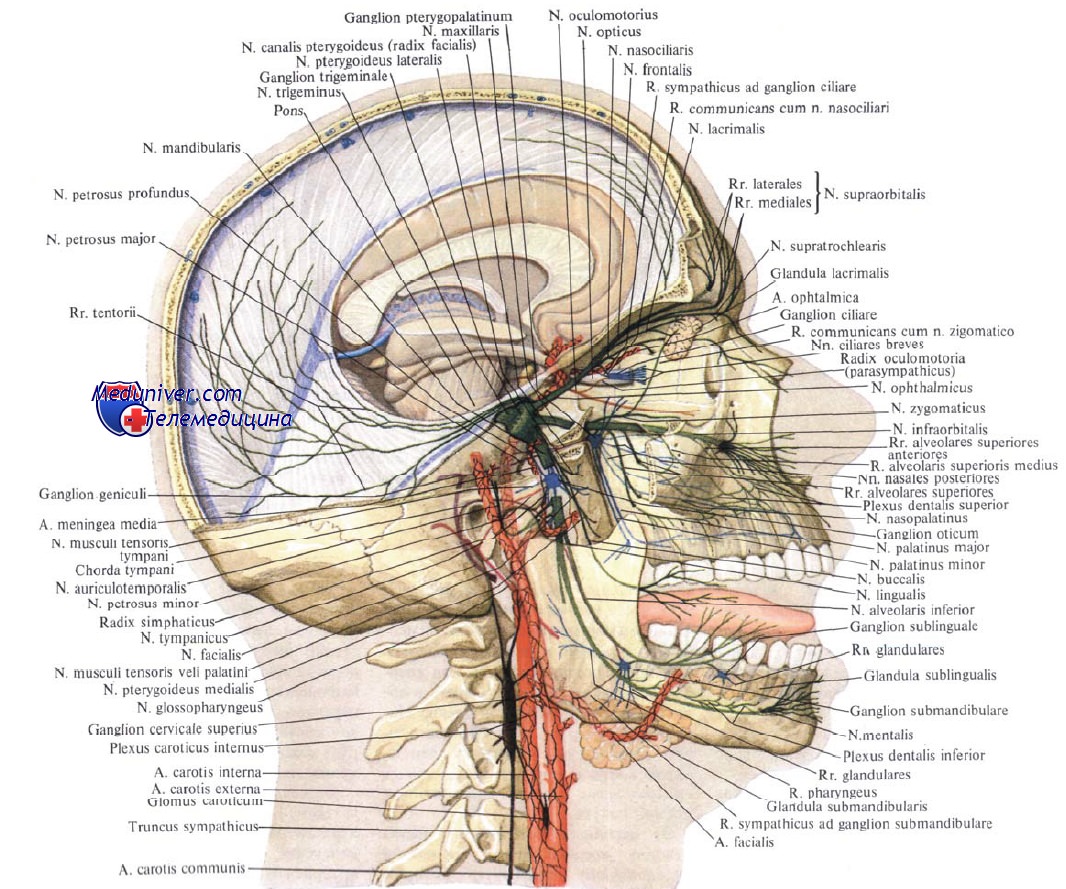

Тройничный нерв ( V пара ), n. trigeminus. Пятая пара черепных нервов. Тройничный узел, ganglion trigeminale

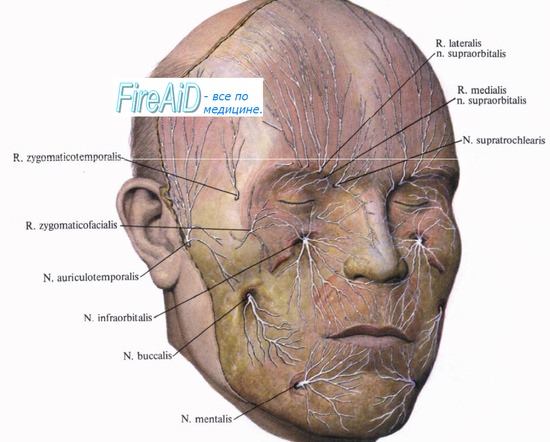

N. trigeminus, тройничный нерв, развивается в связи с первой жаберной дугой (мандибулярной) и является смешанным. Чувствительными своими волокнами иннервирует кожу лица и передней части головы, граничит сзади с областью распространения в коже задних ветвей шейных нервов и ветвей шейного сплетения. Кожные ветви (задние) II шейного нерва заходят на территорию тройничного нерва, вследствие чего возникает пограничная зона смешанной иннервации шириной в 1 —2 поперечника пальца.

Тройничный нерв также является проводником чувствительности от рецепторов слизистых оболочек рта, носа, уха и конъюнктивы глаза, кроме тех отделов их, которые являются специфическими рецепторами органов чувств (иннервируемых из I, II, VII, VIII и IX пар).

В качестве нерва первой жаберной дуги n. trigeminus иннервирует развившиеся из нее жевательные мышцы и мышцы дна полости рта и содержит исходящие от их рецепторов афферентные (проприоцептивные) волокна, заканчивающиеся в nucleus mesencephalicus n. trigemini.

В составе ветвей нерва проходят, кроме того, секреторные (вегетативные) волокна к железам, находящимся в области лицевых полостей.

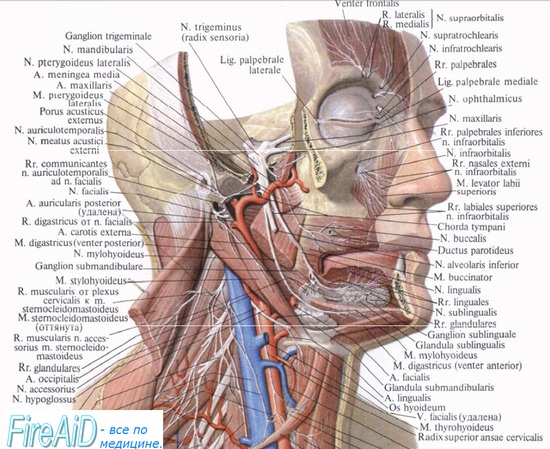

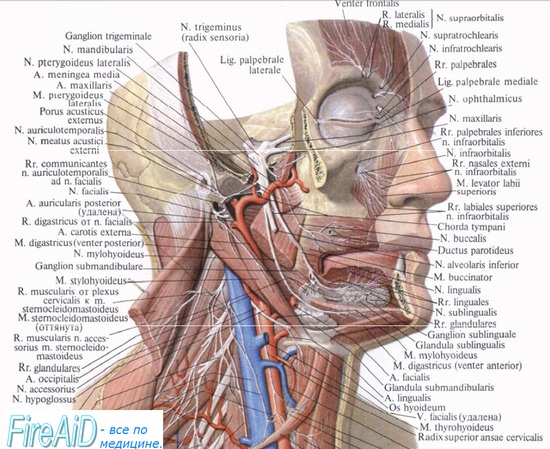

Поскольку тройничный нерв является смешанным, он имеет четыре ядра, из которых два чувствительных и одно двигательное заложены в заднем мозге, а одно чувствительное (проприоцептивное) — в среднем мозге. Отростки клеток, заложенных в двигательном ядре (nucleus motorius), выходят из моста на линии, отделяющей мост от средней ножки мозжечка и соединяющей место выхода nn. trigemini et facialis (linea trigeminofacialis), образуя двигательный корешок нерва, radix motoria. Рядом с ним в вещество мозга входит чувствительный корешок, radix sensoria. Оба корешка составляют ствол тройничного нерва, который по выходе из мозга проникает под твердую оболочку дна средней черепной ямки и ложится на верхнюю поверхность пирамиды височной кости у ее верхушки, там, где находится impressio trigemini. Здесь твердая оболочка, раздваиваясь, образует для него небольшую полость, cavum trigeminale. В этой полости чувствительный корешок имеет большой тройничный узел, ganglion trigeminale. Центральные отростки клеток этого узла составляют radix sensoria и идут к чувствительным ядрам: nucleus pontinus n. trigemini, nucleus spinalis n. trigemini и nucleus mesencephalicus n. trigemini, а периферические идут в составе трех главных ветвей тройничного нерва, отходящих от выпуклого края узла.

Ветви тройничного нерва

Ветви тройничного нерва эти следующие: первая, или глазная, n. ophthalmicus, вторая, или верхнечелюстная, n. maxillaris, и третья, или нижнечелюстная, n. mandibularis. Двигательный корешок тройничного нерва, не принимающий участия в образовании узла, проходит свободйо под последним и затем присоединяется к третьей ветви.

Тройничный нерв человека является результатом слияния двух нервов животных: 1) n. ophthalmicus profundus, или n. trigeminus I, и 2) n. maxillomandibularis, или n. trigeminus II. Следы этого слияния бывают заметны и в ganglion trigeminale нерва, который часто бывает двойным. Соответственно этому ramus ophthalmicus есть бывший n. ophthalmicus profundus, а две остальные ветви составляют n. maxillomandibularis, который, являясь нервом первой жаберной дуги, имеет строение типичного висцерального нерва: ganglion trigeminale его гомологичен наджаберному узлу, ramus maxillaris — преджаберной ветви, a ramus mandibularis — зажаберной ветви. Этим объясняется, что ramus mandibularis является смешанной ветвью, а radix motoria минует узел нерва.

Каждая из трех ветвей тройничного нерва посылает тонкую веточку к твердой оболочке головного мозга.

В области разветвлений каждой из трех ветвей n. trigeminus находится еще несколько небольших нервных узелков, относящихся к вегетативной нервной системе, но описываемых обыкновенно при тройничном нерве. Эти вегетативные (парасимпатические) узлы образовались из клеток, выселившихся в процессе эмбриогенеза по путям ветвей тройничного нерва, чем и объясняется сохранившаяся на всю жизнь связь с ними, а именно: с n. ophthalmicus — ganglion ciliare, с n. maxillaris — g. pterygopalatinum, с n. mandibularis — g. oticum и с n. lingualis (из третьей ветви) — g. submandibularis.

Первая ветвь тройничного нерва. Глазной нерв, n. ophthalmicus. Ресничный узел, gandlion ciliare.

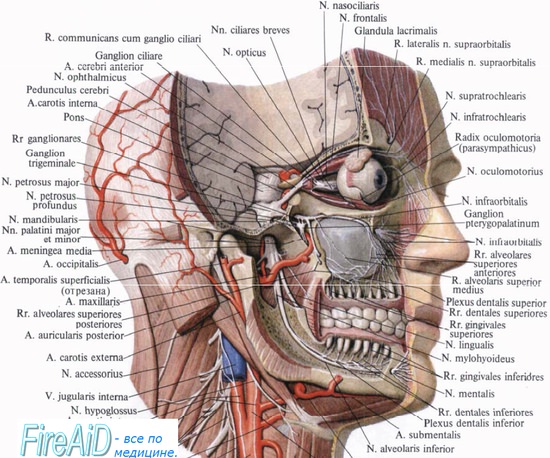

Первая ветвь тройничного нерва. N. ophthalmicus, глазной нерв, выходит из полости черепа в глазницу через fissura orbitalis superior, но перед вступлением в нее еще делится на три ветви: n. frontalis, n. lacrimalis и n. nasociliaris.

1.N. frontalis, лобный нерв, направляется прямо кпереди под крышей глазницы через incisura (или foramen) supraorbitalis в кожу лба, здесь он называется n. supraorbitalis (на видео показана техника блокады надглазничного нерва), давая по пути ветви в кожу верхнего века и медиального угла глаза.

3. N. nasociliaris, носоресничный нерв, иннервирует переднюю часть носовой полости (nn. ethmoidales anterior et posterior), глазное яблоко (nn. ciliares longi), кожу медиального угла глаза, конъюнктиву и слезный мешок (n. infratrochlearis). От него отходит также соединительная ветвь к ganglion ciliare. N. ophthalmicus осуществляет чувствительную (проприоцептивную) иннервацию глазных мышц при помощи связей с III, IV и VI нервами.

Gandlion ciliare, ресничный узел, в форме продолговатого комочка около 1,5 мм длиной лежит в задней части глазницы на боковой стороне зрительного нерва. В этом узле, относящемся к вегетативной нервной системе, прерываются парасимпатические волокна, идущие из добавочного ядра глазодвигательного нерва в составе n. oculomotorius к мышцам глаза. От переднего конца узла отходят 3 — 6 nn. ciliares breves, которые прободают склеру глазного яблока в окружности зрительного нерва и идут внутрь глаза. Через эти нервы проходят (после перерыва их в узле) указанные парасимпатические волокна к m. sphincter pupillae и m. ciliaris.

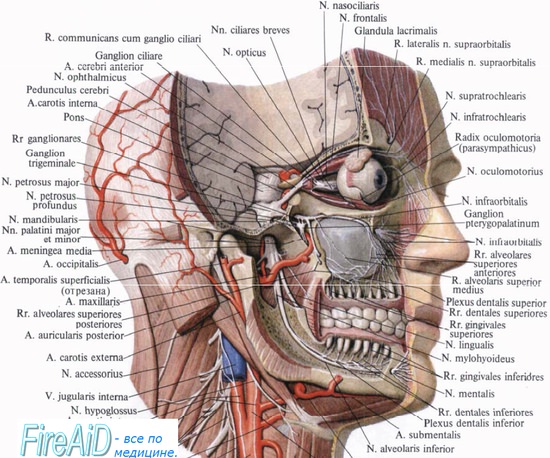

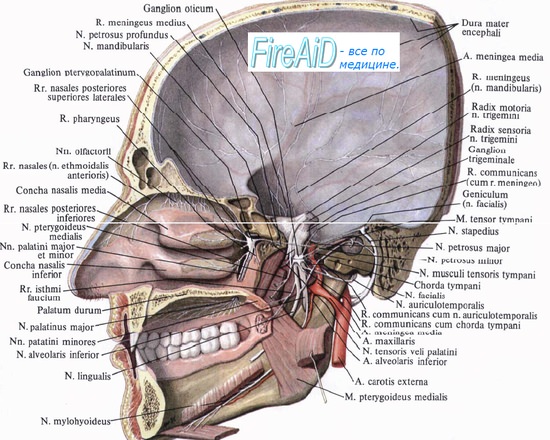

Вторая ветвь тройничного нерва. Верхнечелюстной нерв, n. maxillaris. Крылонебный узел, ganglion pterygopalatinum.

Вторая ветвь тройничного нерва. N. maxillaris, верхнечелюстной нерв, выходит из полости черепа через foramen rorundum в крыловидно-небную ямку; отсюда его непосредственным продолжением является n. infraorbitalis, идущий через fissura orbitalis inferior в sulcus и canalis infraorbitalis на нижней стенке глазницы и затем выходящий через foramen infraorbitale на лицо х, где он распадается на пучок ветвей. Ветви эти, соединяясь отчасти с ветвями n. facialis, иннервируют кожу нижнего века, боковой поверхности носа и верхней губы.

От n. maxillaris и его продолжения, n. infraorbitalis, отходят, кроме того, следующие ветви:

1. N. zygomaticus, скуловой нерв, к коже щеки и передней части височной области.

2. Nn. alveolares superiores в толще maxilla образуют сплетение, plexus dentalis superior, от которого отходят rami dentales superiores к верхним зубам и rami gingivales superiores к деснам.

3. Rr. ganglionares соединяют n. maxillaris с ganglion pterygopalatinum.

Ganglion pterygopalatinum, крылонебный узел, расположен в крыловидно-небной ямке медиально и книзу от п. maxillaris. В узле, относящемся к вегетативной нервной системе, прерываются парасимпатические волокна, идущие из вегетативного ядра n. intermedius к слезной железе и железам оболочки слизистой носа и неба в составе самого нерва и далее в виде n. petrosus major (ветвь лицевого нерва).

Ganglion pterygopalatinum отдает следующие (секреторные) ветви:

1) rami nasales posteriores идут через foramen sphenopalatinum к железам слизистой оболочки носа; наиболее крупная из них, n. nasopalatinus, проходит через canalis incisivus, к железам слизистой оболочки твердого неба;

2) nn. palatini спускаются по canalis palatinus major и, выходя через foramina palatina majus et minus, иннервируют железы слизистой оболочки твердого и мягкого неба.

В составе нервов, отходящих от крылонебного узла, проходят, кроме секреторных волокон, еще чувствительные (от второй ветви тройничного нерва) и симпатические волокна. Таким образом, волокна n. intermedius (парасимпатической части лицевого нерва), проходящие по n. petrosus major, через крылонебный узел иннервируют железы носовой полости и нёба, а также слезную железу. Эти волокна идут из крылонебного узла через n. zygomaticus, а из него в n. lacrimalis.

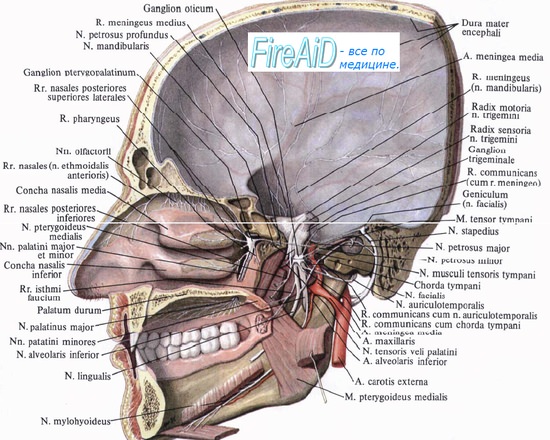

Третья ветвь тройничного нерва. Нижнечелюстной нерв, n. mandibularis. Ушной узел, ganglion oticum.

Третья ветвь тройничного нерва. N. mandibularis, нижнечелюстной нерв, имеет в своем составе, кроме чувствительного, весь двигательный корешок тройничного нерва, идущий из упомянутого двигательного ядра, nucleus motorius, к мускулатуре, возникшей из нижнечелюстной дуги, а потому иннервирует мышцы, прикрепляющиеся к нижней челюсти, кожу, ее покрывающую, и другие производные нижнечелюстной дуги. По выходе из черепа через foramen ovale он делится на две группы ветвей.

К соименным мышцам: n. massetericus, nn. temporales profundi, nn. pterygoidei medialis et lateralis, n. tensoris tympani, n. tensoris veli palatini, n. mylohyoideus; последний отходит от n. alveolaris inferior, ветви n. mandibularis, и иннервирует также переднее брюшко m. digastricus.

1. N. buccalis к слизистой оболочке щеки.

2. N. lingualis ложится под слизистую оболочку дна полости рта. Отдав n. sublingualis к слизистой оболочке дна полости рта, он иннервирует слизистую оболочку спинки языка на протяжении ее передних двух третей. В том месте, где n. lingualis проходит между обеими крыловидными мышцами, к нему присоединяется выходящая из fissura petrotympanica тонкая веточка лицевого нерва — chorda tympani. В ней проходят исходящие из nucleus salivatorius superior n. intermedii парасимпатические секреторные волокна для подъязычной и поднижнечелюстной слюнных желез. Она несет также в своем составе вкусовые волокна от передних двух третей языка. Волокна самрго n. lingualis, распространяющиеся в языке, являются проводниками общей чувствительности (осязания, боли, температурной чувствительности).

3. N. alveolaris inferior через foramen mandibulae вместе с одноименной артерией уходит в канал нижней челюсти, где дает ветви ко всем нижним зубам, предварительно образовав сплетение, plexus dentalis inferior. У переднего конца canalis mandibulae n. alveolaris inferior дает толстую ветвь, n. mentalis, которая выходит из foramen mentale и распространяется в коже подбородка и нижней губы. N. alveolaris inferior — чувствительный нерв с небольшой примесью двигательных волокон, которые выходят из него у foramen mandibulae в составе n. mylohyoideus (см. выше).

4. N. auriculotemporalis проникает в верхнюю часть околоушной железы и идет в височную область, сопровождая a. temporalis superficialis. Дает секреторные ветви к околоушной слюнной железе (о происхождении их см. ниже), а также чувствительные ветви к височно-нижнечелюстному суставу, к коже передней части ушной раковины, наружного слухового прохода и к коже виска.

В области третьей ветви тройничного нерва имеются два узелка, относящихся к вегетативной системе, через посредство которых происходит главным образом иннервация слюнных желез. Один из них — ganglion oticum, ушной узел представляет небольшое кругловатое тело, расположенное под foramen ovale на медиальной стороне n. mandibularis. К нему приходят парасимпатические секреторные волокна в составе n. petrosus minor, являющегося продолжением n. tympanicus, происходящего из языкоглоточного нерва. Волокна эти прерываются в узле и идут к околоушной железе через посредство n. auriculotemporalis, с которым ganglion oticum находится в соединении. Другой узелок, ganglion submandibular поднижнечелюстной узел, располагается у переднего края m. pterygoideus medialis, поверх поднижнечелюстной слюнной железы, под n. lingualis. Узел связан ветвями с n. lingualis. Через посредство этих ветвей идут к узлу и оканчиваются в нем волокна chorda tympani; продолжением их служат исходящие из ganglion submandibularis волокна, иннервирующие поднижнечелюстную и подъязычную слюнные железы.

- Вернуться в оглавление раздела "Анатомия человека."

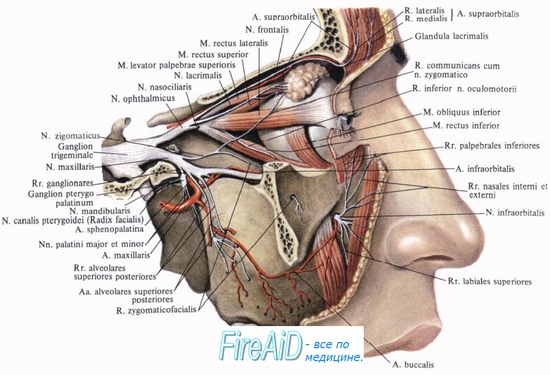

Глазной нерв, n. ophthalmicus, чувствительный, является верхней и самой меньшей из ветвей тройничного нерва.

Нервы глазницы, правой;

вид сверху.

Направляясь вверх и вперед, он прободает наружную стенку пещеристого синуса, принимает здесь ветвь от внутреннего сонного симпатического нервного сплетения и, ложась латеральнее отводящего нерва и ниже блокового нерва, покидает череп через верхнюю глазничную щель.

До своего выхода из черепа глазной нерв отдает тонкие ветви, иннервирующие твердую оболочку головного мозга в области намета мозжечка,— тенториальную ветвь, r. tentorii.

Нервы глазницы, правой; вид сверху.

Вступая в глазницу, нерв делится на 3 основные ветви.

1. Лобный нерв, n. frontalis,— самый мощный, идет непосредственно под верхней стенкой глазницы вперед и делится на две ветви:

а) надблоковый нерв, n. supratrochlearis, направляется кнутри, проходя над блоком верхней косой мышцы, анастомозирует с ветвью подблокового нерва, прободает круговую мышцу глаза и мышцу, сморщивающую брови, заканчивается в конъюнктиве и коже верхнего века, корня носа и нижнего отдела лба, а также в слезном мешке, иннервируя их;

Нервы головы и шеи; вид справа и несколько спереди.

б) надглазничный нерв, n. supraorbitalis , более мощный, расположен латеральнее предыдущего, направляется вперед под верхней стенкой глазницы, где делит-ся на две ветви: латеральную, r. lateralis, которая, пройдя через надглазничную вырезку, разветвляется в коже лба, достигая теменной и височной областей, и медиальную, r. medialis, более тонкую, которая, пройдя через лобную вырезку, заканчивается в коже лба.

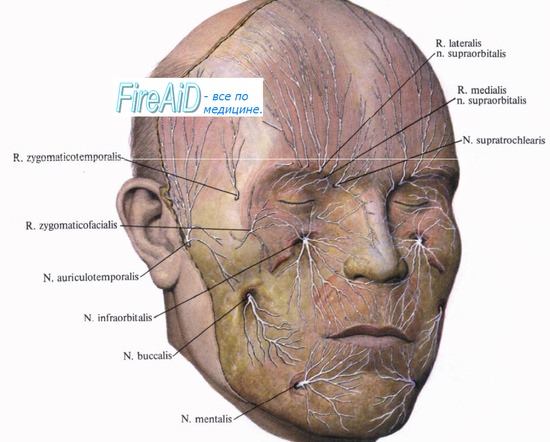

Кожные ветви тройничного нерва

2. Слезный нерв, n. lacrimalis, идет вдоль наружной стенки глазницы, заканчиваясь в коже области наружного угла глаза и верхнего века.

На своем пути слезный нерв соединяется соединительной ветвью со скуловым нервом, r. communicans. Эта ветвь вместе с ветвями слезного нерва иннервирует слезную железу.

Тройничный нерв, n. trigeminus, правый; вид сбоку.

3. Носоресничный нерв, n. nasociliaris, составляет третью, наиболее глубоко лежащую ветвь глазного нерва.

Сопровождая глазную артерию, нерв проходит между верхней прямой мышцей и зрительным нервом, направляется вперед и медиально, идет между верхней косой и внутренней прямой мышцами. Этот нерв отдает ряд ветвей:

1) подблоковый нерв, n. infratrochlearis , идет по внутренней стенке глазницы, под верхней косой мышцей и, направляясь вперед, заканчивается в коже медиального угла глаза (ветви век, rr. palpebrales) и корня носа, предварительно соединяясь с ветвями надблокового нерва. Подблоковый нерв иннервирует также слезное мясцо и слезный мешок;

2) передний решетчатый нерв, n. ethmoidalis anterior , выходит через переднее решетчатое отверстие (вместе с одноименными артерией и веной) в полость черепа, располагаясь здесь под твердой оболочкой головного мозга в области передней черепной ямки. Направляясь кпереди, нерв проходит через решетчатую пластинку решетчатой кости в полость носа, отдает тонкую ветвь к слизистой оболочке лобной пазухи.

От переднего решетчатого нерва отходят носовые ветви, rr. nasales (n. ethmoidalis anterioris), которые представлены двумя группами ветвей:

а) внутренние носовые ветви, rr. nasales interni , иннервируют слизистую оболочку передней части перегородки носа, отдавая латеральные носовые ветви, rr. nasales laterales, которые заканчиваются в слизистой оболочке переднего отдела боковой стенки полости носа, и медиальные носовые ветви, rr. nasales mediales, заканчивающиеся в слизистой оболочке перегородки носа;

б) наружная носовая ветвь, r. nasalis externus, иннервирует кожу нижней части спинки и верхушки наружного носа;

3) задний решетчатый нерв, n. ethmoidalis posterior, входит через заднее решетчатое отверстие (вместе с одноименными артерией и веной) в задние решетчатые ячейки и иннервирует слизистую оболочку последних и слизистую оболочку клиновидной пазухи;

Тройничный нерв

и автономные (вегетативные) узлы

4) длинные ресничные нервы, nn. ciliares longi, представлены 2—3 небольшими стволами, идущими медиально от зрительного нерва. Они подходят к глазному яблоку, соединяются с короткими ресничными нервами от ресничного узла и иннервируют сосудистую оболочку глазного яблока и склеру;

5) соединительная ветвь с ресничным узлом, n. communicans, бывает двойной и даже тройной; направляясь вперед, подходит к верхнезаднему углу ресничного узла.

ГлавнаяНеврологияНевралгия Тройничный нерв: анатомия и патология

Тройничный нерв – пятый по счету, самый длинный и сложный из двенадцати черепных нервов. Его отличает многофункциональность и сложная организация. Нерв выходит из структур моста и образует полулунный или Гассеров ганглий в полости Меккеля. С поражением чувствительных ветвей данного нерва связан наиболее интенсивный тип лицевой боли – невралгия.

Где находится тройничный нерв?

Тройничный узел располагается в полости Меккеля- пространстве, образованном клиновидной костью. Она находится за глазницами, вмещает множество вен и артерий, в том числе кавернозный синус, с которым соседствует нерв. Полость заполнена спинномозговой жидкостью — мешочек из паутинной оболочки мозга выступает из задней черепной ямки. Сбоку от нерва лежит внутренняя каротидная артерия в задней области кавернозного синуса. Нижний двигательный ганглий соседствует с пирамидой височной кости, внутри канала которой находится внутренняя каротидная артерия.

![]()

Анатомия тройничного нерва

Основное сенсорное ядро принимает афферентные сигналы от полулунного ганглия через боковую часть передней части моста. Аксоны образуют перекрест на другую сторону, восходя к таламическим ядрам, чтобы ретранслировать импульсы в постцентральную кору. Нисходящие чувствительные волокна от Гассерова ганглия проходят сквозь мост, задний мозг и спинномозговой тракт, где завершаются ядрами на уровне второго шейного сегмента.

Аксоны этих ядер перекидываются на противоположную сторону, поднимаясь в составе спиноталамического тракта, чтобы транслировать импульс в таламических ядрах и коре. Сенсорное ядро связано с двигательными в области моста и продолговатого (заднего) мозга – блуждающим, добавочным и гипоглоссальным нервами.

Проприоцептивные волокна идут от жевательной и экстраокулярной мускулатуры к мезенцефальному ядру, которое связано с моторным. Оно получает волокна из коры, чтобы управлять жевательной мускулатурой. Происходит пересечение с мезенцефальными и сенсорными ядрами. Моторный корень тоже сливается с тройничным узлом.

Гассеров узел – это большой сенсорный узел, который содержит органы чувствительных клеток трех ветвей тройничного нерва: глазного, нижнечелюстного и верхнечелюстного отделов. Нижнечелюстная — имеет моторные функции. Гассеров узел находится в углублении на вершине каменистой части височной кости в складке твердой мозговой мембраны.

Тройничный нерв образуется из мезодермы первой жаберной дуги при развитии эмбриона. Он выходит из ствола мозга по границе моста и средних ножек мозжечка, где пролегает его сенсорный и моторный корень.

Пятый нерв имеет четыре ядра:

- тройничное моторное ядро;

- главное сенсорное ядро;

- тройничное ядро позвоночника;

- мезенцефальное тройничное ядро.

Единственное соматическое моторное ядро находится в мостовых структурах. Всего выделяют три сенсорных ядра: главное – в Варолиевом мосту, спинномозговое — в продолговатом мозге, мезенцефальное- в среднем мозге. Сенсорный корешок имеет своеобразное расширение — тройничный ганглий. Он формируется клеточными телами (перикарионами) псевдоуниполярных нейронов, которые составляют сенсорные нервные волокна.

Нижняя коническая часть нерва входит в спинномозговой тракт, передающий сигналы боли и температуры. Моторное ядро лежит вблизи бокового угла четвертого желудочка. Мезенцефальное ядро получает проприоцептивные сигналы от жевательных мышц.

Большая часть клеточных тел сенсорных волокон находится в ганглии моста и его корне. Они передают ощущения о боли и температуре от лица, ротовой и носовой полостей, частично от твердой мозговой оболочки и носовых синусов. Свободные окончания иннервируют слизистую оболочку данных зон. Основная функция — восприятие прикосновения или боли, обнаружение и передача хемосенсорного сигнала, генерируемый из съедаемых или вдыхаемых веществ.

По волокнам проходят сигналы ощущения глубокого давления и информация от сенсорных окончаний в мышцах. Моторные волокна, выходящие из ядер моста,идут к жевательной мускулатуре. Поражения нерва сопровождаются потерей лицевой чувствительности. Повреждение двигательных волокон приводит к параличу жевательной мускулатуры: челюсть отвисает, смещается в сторону поражения при открывании рта. Невралгия тройничного нерва — Ticdouloureux — проявляется интенсивной болью по ходу сенсорных ветвей.

Основные ветви

Отростки Гассерового узла образуют ветви тройничного нерва, покидающие полость черепа через верхнюю орбитальную щель, круглое и овальное отверстия.

Первая ветвь происходит из выпуклости Гассерова узла по боковой части пещеристого синуса под блоковым нервом. Проводит чувствительные сигналы от глаз до макушки, верхнего века, конъюнктивы и роговицы, кончика носа, кроме его крыльев (alaenasi), слизистой и лобных синусов, мозжечка, твердой мозговой оболочки и сосудов.

Он принимает симпатические волокна из кавернозного синуса, в котором сообщается с блоковым и глазодвигательным нервами. Перед выходом тройничного нерва из орбитальной щели отделяется дуральная ветвь, происходит деление еще на три ветви:

- Лобная, самая крупная, идет в верхней орбитальной щели, ниже слезного нерва и выше блокового, между периорбитой и мышцей, поднимающей веко. Делится в середине орбиты на надглазничный нерв, выходящий по надглазничной выемке для снабжения века, кожи головы и ламбдовидного шва. Супратрохлеарная проходит из медиальной орбиты к конъюнктиве и веку, а также нижней и медиальной частей лба. Ветвь через надорбитальную выемку снабжает слизистую фронтальной пазухи.

- Слезный нерв следует по боковой сторонеглазничной щели, снабжает слезную железу, конъюнктиву и веко, сообщается со скуловой ветвью. Он приносит парасимпатические секреторные аксоны от сфенопалатинового ганглия к слезной железе.

- Носоресничный нерв дает начало решетчатому нерву в одноименном отверстии, пролегая мимо петушинного гребня, чтобы иннервировать фронтальные и передние решетчатые пазухи. В носу он снабжает переднюю часть носовой перегородки и боковые стенки. Он образует ветвь цилиарного ганглия, идущего к роговице, радужке и цилиарному телу. Задние решетчатые нервы снабжают клиновидную пазуху.

Вторая ветвь тройничного нерва отвечает за чувствительность лица: вниз от нижнего века до верхней губы, а также челюсти с зубами и деснами, слизистых носа, неба и глотки, гайморовых, этимовидных и сфеноидальных пазух и оболочек мозга. Выделяют три ветви: скуловая, крылонебная, альвеолярная.

Нерв проходит из боковой стенки пещеристого синуса, покидает череп сквозь круглое отверстие, пересекает крыловидную ямку, проникает в орбиту через нижнюю орбитальную щель, где становится инфраорбитальным нервом. Здесь он отдает дуральную ветвь — средний менингеальный нерв. Зигоматические, птеригопалатиновые (или сфенопалатиновые) и задние верхние альвеолярные ветви выделяются в птеригопалатиновой ямке.

Скуловая ветвь имеет собственные деления на височную и лицевую ветви – для иннервации кожи щек. Здесь же отходит слезный нерв, который берет волокна из клиновиднонебного ганглия для функции слезотечения. Зигоматическая ветвь делится на зигоматикотемпоральный и зигоматикофациальный нервы.

В крылонебном ганглии объединяется два нерва, которые транслируют афферентные ощущения из носа, неба и глотки. Они отдают парасимпатические волокна к слезной железе. Ветвь объединяется с лицевым нервом.

Самая большая ветвь имеет смешанные сенсорные и моторные волокна. Нерв обеспечивает чувствительность нижней губе, нижнему зубному ряду, деснам, подбородку и челюсти, ушной раковине и мозговым оболочкам. Волокна проводят сигналы касания, проприоцепции, боли, температурные ощущение из ротовой полости. Нерв не отвечает за вкусовые ощущения. Моторные ветви начинаются из ядра, расположенного в мосту. Нерв делает девять ответвлений.

Причины и виды поражений тройничного нерва

Патология пятого черепного нерва может возникать как на уровне мелких ветвей в области зубов, челюстей и околоносовых пазух, так и на уровне кавернозного синуса, субарахноидального пространства и ствола мозга. Боль провоцируется сдавлением опухолью, травмой, ишемией (нарушением кровоснабжения), воспалением нерва и окружающих тканей, инфекцией при опоясывающем лишае, аутоиммунными и метаболическими заболеваниями, токсическими веществами.

Принято выделять три основные патологии тройничного нерва:

- Невралгия – это раздражение нерва, которое бывает идиопатическим и вторичным, развивается на центральном или периферическом уровне из-за компрессии нерва. Существует несколько типов патологии в зависимости от уровня поражения: глоссофарингиальная, крылонебного или гассерова узла, носоресничного или ушно-височного нерва. Невралгия способна нарушать двигательную функцию или чувствительность.

- Неврит — это воспаление нерва, которое бывает инфекционным или травматическим, касается луночковых, язычного, щечного, большого небного.

![]()

- Опухоли – образования из клеток нервной ткани, к которым относятся невриномы (нейрофиброма, невролеммома, шваннома).

Невралгия является наиболее частой формой поражения.

Невралгия тройничного нерва

Невралгия – приступообразная боль, которая возникает по ходу сенсорных ветвей – нижнечелюстной и верхнечелюстной. Имеет односторонний характер и сопровождается болезненными сокращениями мышц лица и тиком.

Болевой синдром связан в 80-90% случаев со сдавлением нерва на его пути по структурам мозга. Чаще всего раздражение связано с пульсацией сосудов или ростом опухолей. Редкими причинами невралгии считается рассеянным склероз, вызывающий демиелинизацию корня на уровне моста.

Диагностика

Существует несколько строгих критериев для диагностики невралгии в международной практике:

- Пароксизмальные приступы длительностью от доли секунды до минуты влияют на один или несколько ветвей нерва.

- Боль является интенсивной, острой, колющей или поверхностной, и начинается из триггерных зон – областей в проекции лица.

- Приступы приводят к стереотипным болям у конкретного пациента.

- Отсутствует выраженный неврологический дефицит – двигательный или сенсорный.

- У пациента нет других расстройств нервной системы в анамнезе.

Для диагностики редко используются лабораторные, электрофизиологические или рентгенологические исследования, поскольку достаточно осмотра и опроса пациента. МРТ требуется для исключения других причин боли – например, акустической невромы.

![]()

Как лечить тройничный нерв?

Современная медикаментозная терапия предполагает лечение с помощью противосудорожного препарата – карбамазепина. В острой и подострой стадии используется магнитотерапия, дарсонвализация, ультразвуковое облучение ветвей нерва для снятия воспаления и отечности. Доказано, что именно нарушение трофики тканей вызывает раздражение и нарушение проводимости импульса в нервной оболочке. Пациентам назначают курс массажа после стихания острой боли. Хорошо зарекомендовала себя методика рефлексотерапии, устраняющая не только локальный симптом, но и причину сдавления нервного волокна. Используются точки меридиана толстого кишечника.

На этапе острой боли применяют мягкие остеопатические техники, которые в исследованиях привели к снижению интенсивности болевого синдрома. Методики основаны на придании подвижности швов костей черепа, улучшении венозного и лимфатического оттока из области головы. Тройничный нерв может сдавливаться из-за напряжения мускулатуры в шейном отделе – области грудинно-ключично-сосцевидной мышцы.

Читайте также: