Нервная регуляция деятельности мышц рефлекторная дуга

В большинстве движений участвует множество мышц, причем сокращение и расслабление различных групп мышц происходит в определенном порядке и с определенной силой. Такая согласованность движений называется координацией движений. Она осуществляется нервной системой. Скелетные мышцы иннервируются соматическим отделом нервной системы. К каждой мышце подходит один или несколько нервов, проникающих в ее толщу и разветвляющихся на множество мелких отростков, которые достигают мышечных волокон. Посредством нервов осуществляется связь мышц с ЦНС, которая регулирует любые двигательные акты (ходьба, бег, пищевые движения и т. д.) и длительное напряжение мышц — тонус, поддерживающий определенное положение тела в пространстве. Деятельность мышц носит рефлекторный характер. Мышечный рефлекс может запускаться с раздражения рецепторов, находящихся в самой мышце или в сухожилиях, либо с раздражения зрительных, слуховых, обонятельных, осязательных рецепторов.

В регуляции безусловно-рефлекторных движений принимает участие мозжечок. Он осуществляет координацию движения, регуляцию мышечного тонуса, способствует поддержанию равновесия и позы тела. При поражении мозжечка его регуляторные двигательные функции нарушаются.

Сокращаясь, мышца действует на кость как на рычаг и производит механическую работу. На осуществление работы мышцы затрачивается энергия, которая образуется в результате распада и окисления органических веществ, поступивших в мышечную клетку. Основным источником энергии является АТФ. Кровь доставляет мышцам питательные вещества и кислород и уносит образующиеся продукты диссимиляции (углекислый газ и др.). При длительной работе наступает утомление и снижение работоспособности мышцы, возникающее из-за несоответствия между ее кровоснабжением и возросшими потребностями в питательных веществах и кислороде. Систематическая мышечная работа усиливает кровоснабжение мыши и костей, к которым они прикрепляются. Это приводит к увеличению мышечной массы и усиленному росту костей. Сильные мышцы легко справляются с поддержанием туловища в нужном положении, противостоят развитию сутулости, искривлению позвоночника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Значение скелета очень велико.Костная система выполняет ряд функций, имеющих или преимущественно механическое, или преимущественно биологическое значение. Рассмотрим функции, имеющие преимущественно механическое значение. Для всех позвоночных характерен внутренний скелет, хотя среди них встречаются виды, которые, наряду с внутренним скелетом, имеют еще и более или менее развитый наружный скелет, возникающий в коже (костная чешуя в коже рыб). В начале своего появления твердый скелет служил для защиты организма от вредных внешних влияний (наружный скелет беспозвоночных). С развитием внутреннего скелета у позвоночных он сначала стал опорой и каркасом для мягких тканей. Отдельные части скелета превратились в рычаги, приводимые в движение мышцами, вследствие чего скелет приобрел локомоторную функцию. В итоге механические функции скелета проявляются в его способности осуществлять защиту, опору и движение.

Опора достигается прикреплением мягких тканей и органов к различным частям скелета. Движение возможно благодаря тому, что кости являются длинными и короткими рычагами, соединенными подвижными сочленениями и приводимыми в движение мышцами, управляемыми нервной системой.

Наконец, защита осуществляется путем образования из отдельных

костей костного канала — позвоночного, защищающего спинной мозг, костной коробки — черепа, защищающего головной мозг; костной клетки — грудной, защищающей жизненно важные органы грудной полости (сердце, легкие, печень, желудок, селезенку, частично почки и др., то есть важнейшие органы разных систем); костного вместилища — таза, защищающего важные для продолжения вида органы размножения, выделения.

Биологическая функция костной системы связана с участием скелета в обмене веществ, особенно в минеральном обмене (скелет является депо минеральных солей — фосфора, кальция, железа и др.). Это важно учитывать для понимания болезней обмена (рахит и др.) и для диагностики с помощью лучи-стой энергии (рентгеновские лучи, радионуклиды). Кроме того, скелет выполняет еще кроветворную функцию. При этом кость является не просто защитным футляром для костного мозга, а последний составляет органическую часть ее. Определенное развитие и деятельность костного мозга отражаются на строении костного вещества, и, наоборот, механические факторы сказываются на функции кроветворения: усиленное движение способствует кроветворению, поэтому при разработке физических упражнений необходимо учитывать единство всех функций скелета.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

В большинстве движений участвует множество мышц, причем сокращение и расслабление различных групп мышц происходит в определенном порядке и с определенной силой. Такая согласованность движений называется координацией движений. Она осуществляется нервной системой. Скелетные мышцы иннервируются соматическим отделом нервной системы. К каждой мышце подходит один или несколько нервов, проникающих в ее толщу и разветвляющихся на множество мелких отростков, которые достигают мышечных волокон. Посредством нервов осуществляется связь мышц с ЦНС, которая регулирует любые двигательные акты (ходьба, бег, пищевые движения и т. д.) и длительное напряжение мышц — тонус, поддерживающий определенное положение тела в пространстве. Деятельность мышц носит рефлекторный характер. Мышечный рефлекс может запускаться с раздражения рецепторов, находящихся в самой мышце или в сухожилиях, либо с раздражения зрительных, слуховых, обонятельных, осязательных рецепторов.

В регуляции безусловно-рефлекторных движений принимает участие мозжечок. Он осуществляет координацию движения, регуляцию мышечного тонуса, способствует поддержанию равновесия и позы тела. При поражении мозжечка его регуляторные двигательные функции нарушаются.

Сокращаясь, мышца действует на кость как на рычаг и производит механическую работу. На осуществление работы мышцы затрачивается энергия, которая образуется в результате распада и окисления органических веществ, поступивших в мышечную клетку. Основным источником энергии является АТФ. Кровь доставляет мышцам питательные вещества и кислород и уносит образующиеся продукты диссимиляции (углекислый газ и др.). При длительной работе наступает утомление и снижение работоспособности мышцы, возникающее из-за несоответствия между ее кровоснабжением и возросшими потребностями в питательных веществах и кислороде. Систематическая мышечная работа усиливает кровоснабжение мыши и костей, к которым они прикрепляются. Это приводит к увеличению мышечной массы и усиленному росту костей. Сильные мышцы легко справляются с поддержанием туловища в нужном положении, противостоят развитию сутулости, искривлению позвоночника.

16. Движения - это элементарные двигательные акты, характерные для того или иного сустава в зависимости от его физиологической подвижности. Фактически данный прием - это ряд физических упражнений, используемых с целью воздействия на отдельные мышечные группы и суставы. Выполняется с медленной скоростью и максимальной амплитудой. Объем движения в суставе зависит от его строения и разности угловых размеров суставных поверхностей: вокруг фронтальной оси - сгибание и разгибание; сагиттальной - приведение и отведение; продольной - вращение, а также пронация и супинация; при комбинированном движении вокруг всех осей - круговое движение. Движения широко применяются в гигиеническом, спортивном и лечебном видах массажа; в ряде случаев им отводится 20-30% времени проводимого сеанса. Они используются при восстановлении работоспособности после физических нагрузок, после травм и заболеваний суставов. В спорте, балете, а также танцевальных коллективах движения в комплексе с растираниями используются при подготовке суставно-связочного аппарата к нагрузке, часто - к нестандартным движениям в суставах.

Физиологическое воздействие движений на организм:

- благотворно влияют на опорно-двигательный аппарат, воздействуя не только на мышцы, связочный аппарат и суставы, но и на реактивность организма в целом;

- увеличивают подвижность в суставах (при ограниченной подвижности);

- улучшают крово- и лимфообращение в области суставов;

- улучшают секрецию синовиальной жидкости;

- улучшают эластичность связок и мышц;

- увеличивают обменные процессы и ускоряют процессы регенерации в тканях;

- под влиянием движений задерживается развитие атрофии, вызванной гиподинамией;

- движения дают хороший эффект при сморщиваниях и укорочениях связочного аппарата, мышечных контрактурах, сращениях и отложениях солей;

- под влиянием движений улучшается трофика внутренних органов, интенсивность пищеварения, увеличиваются защитные свойства и сопротивляемость организма в целом.

Виды движений: 1. Активные. 2. Движения с сопротивлением. 3. Пассивные.

Активные движениявыполняются без участия внешней силы (самим пациентом по команде массажиста) после соответствующего массажа мышц и суставов. Они применяются в том случае, когда необходимо возбудить, усилить работу центральной или периферийной нервной системы, а также для укрепления ослабленного мышечного аппарата (после травм, заболеваний и хирургических вмешательств).

В основе деятельности нервной системы лежат рефлексы (лат. reflexus — отражённый). Рефлекс - ответная реакция организма на действие раздражителя.

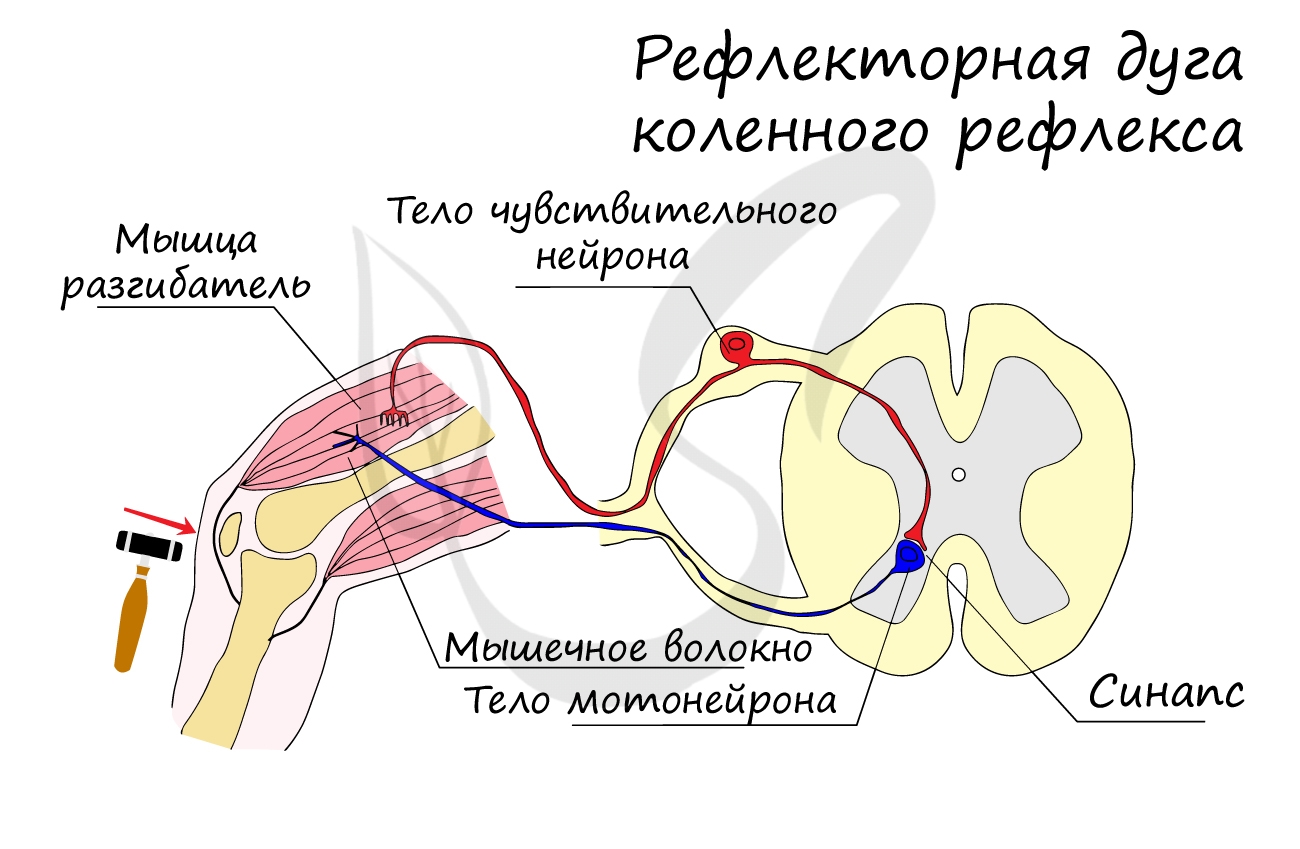

Любой рефлекс существует на базе рефлекторной дуги - совокупности соединенных друг с другом нервных элементов, через которые последовательно проводится нервный импульс при осуществлении рефлекса. Самый прострой пример - коленный рефлекс, который часто проверяет невролог, что позволяет быстро сделать вывод о сохранности элементов рефлекторной дуги.

Нейроны соединяются друг с другом с помощью отростков: аксонов и дендритов, на конце которых находятся специальные контакты - синапсы, которые мы подробно изучили в статье про нервные ткани.

Рефлекторные дуги могут быть устроены очень просто: состоять из двух нейронов, подобно рефлекторной дуге коленного рефлекса (отсутствует вставочный нейрон), а могут включать десятки различных нейронов. Рефлекторная дуга может подразделяться на 3 звена:

-

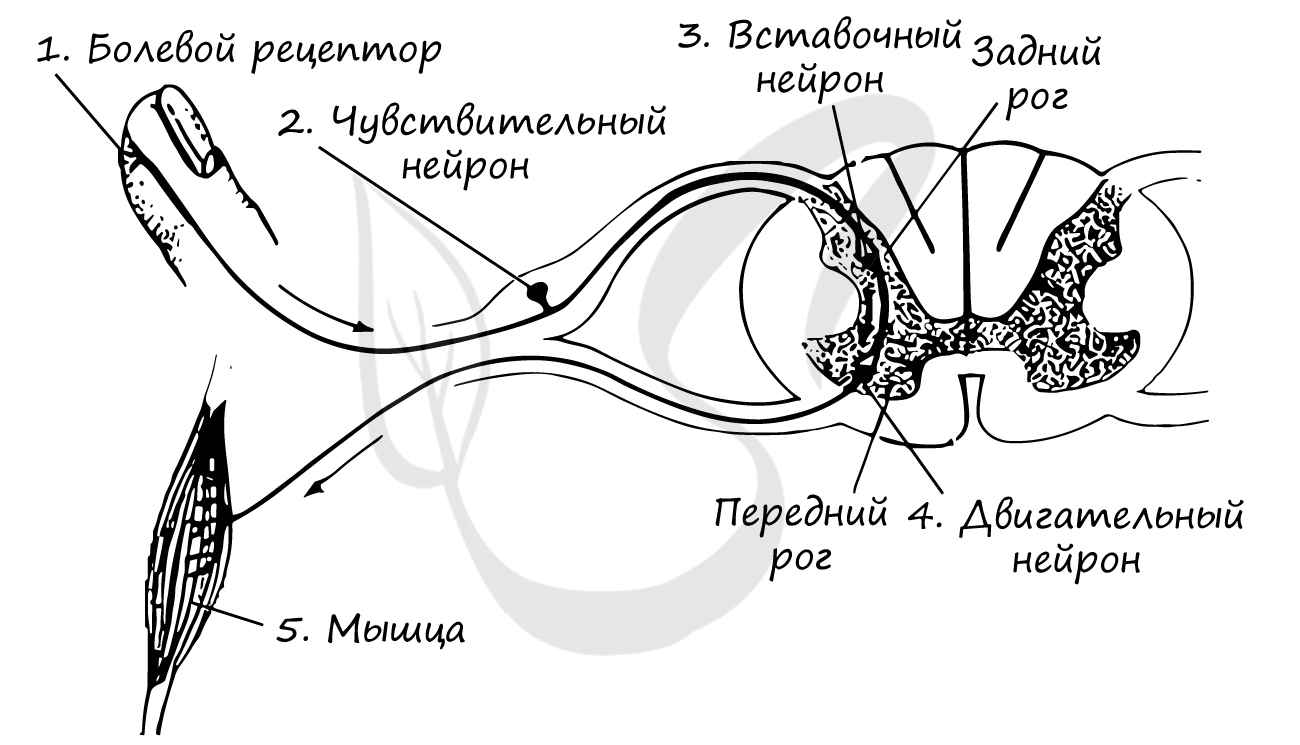

Чувствительное (афферентное, центростремительное)

Состоит из рецептора (может быть расположен в коже, внутренних органах, сосудах) чувствительного нейрона и идущего от этого нейрона чувствительного волокна, которое проникает в спинной мозг через задние рога.

Тело чувствительного нейрона находится в задних корешках (!) спинного мозга. Представили? А теперь представьте дендрит, идущий от кончика вашего указательного пальца до самого спинного мозга. Именно поэтому неверно считать, что дендрит - всегда "короткий" отросток, а аксон - "длинный". Данный вопрос мы обсуждали в статье про нервные ткани.

Вставочное (ассоциативное, промежуточное)

Состоит из вставочного нейрона и его отростков. Вставочный нейрон осуществляет связь между чувствительным и двигательным звеном рефлекторной дуги. Вставочные нейроны могут осуществлять связь с другими отделами ЦНС.

Тела вставочных нейронов находятся в задних рогах спинного мозга.

Двигательное (эфферентное, центробежное)

Представлено двигательным нейроном (эфферентным, исполнительным, мотонейроном), от которого нервные волокна идут к рабочему органу (эффектору, органу-исполнителю).

В зависимости от того, чем представлен эффектор - мышца, железа - при поступлении к нему нервных импульсов его работа активируется: мышца начинает сокращаться, железа - выделять секрет.

Двигательные нейроны лежат в передних рогах спинного мозга, откуда и выходят их отростки.

Рассмотрим схему рефлекторной дуги, на базе которой осуществляется рефлекс отдергивания руки от горячего предмета. Попробуйте сами описать путь, который проходит нервный импульс и вспомнить 3 звена рефлекторной дуги. Назовите локализацию каждого из нейронов.

Это может показаться очевидным, но необходимо подчеркнуть, что афферентные нервные волокна входят в спинной мозг через задние корешки. Эфферентные нервные волокна выходят из спинного мозга через передние корешки.

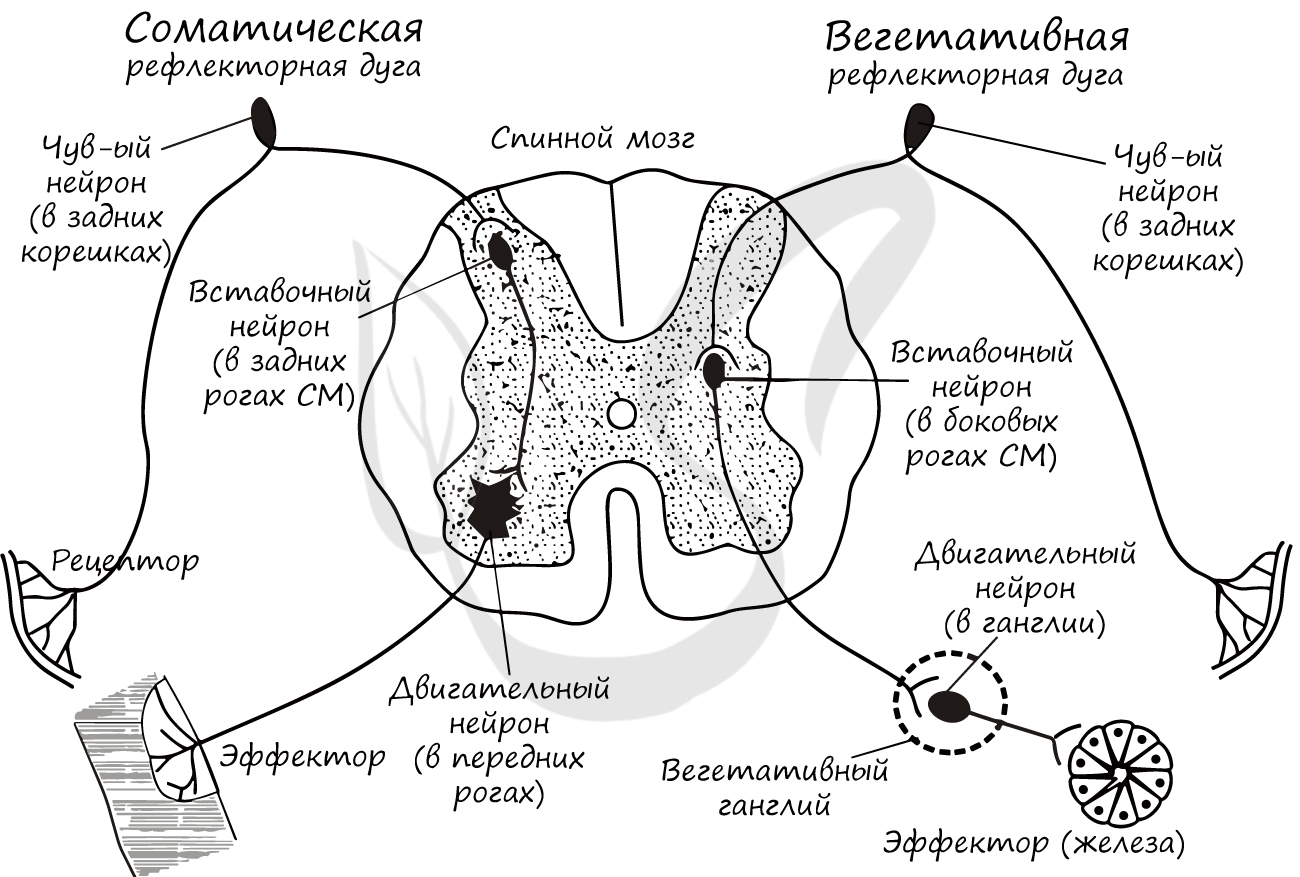

Рефлекторные дуги подразделяются на соматические и вегетативные. С помощью соматических рефлекторных дуг осуществляются двигательные, произвольные рефлексы. С помощью вегетативных - координация деятельности внутренних органов, то есть функции, которые не поддаются нашему осознанному контролю (вспомните вегетативную нервную систему).

Ниже вы увидите схемы соматической и вегетативной рефлекторных дуг. Под картинкой будет написано существенное отличие между ними, которое вы должны запомнить, но прежде постарайтесь сами сделать вывод, изучив картинку.

Отличием между соматической и вегетативной рефлекторными дугами в том, что в составе последней эфферентный нейрон лежит за пределами спинного мозга - в вегетативном ганглии. Данные ганглии могут располагаться по бокам от позвоночника, вблизи внутренних органов или в их стенке.

Также вы, скорее всего, обратили внимание, что вставочный нейрон вегетативной дуги локализован в другом месте - в боковых рогах спинного мозга (а не в задних, как в соматической).

Рефлекторная дуга - фундамент, на котором осуществляется рефлекс. В нервной системе возникают не только процессы возбуждения, но и торможения, о которых мы подробнее поговорим в теме, посвященной высшей нервной деятельности. Торможение заключается в ослаблении или задержке уже возникшего возбуждения.

Таким образом, координация и регулирования процессов возбуждения и торможения - основа согласованной работы органов и систем органов, составляющих единый организм.

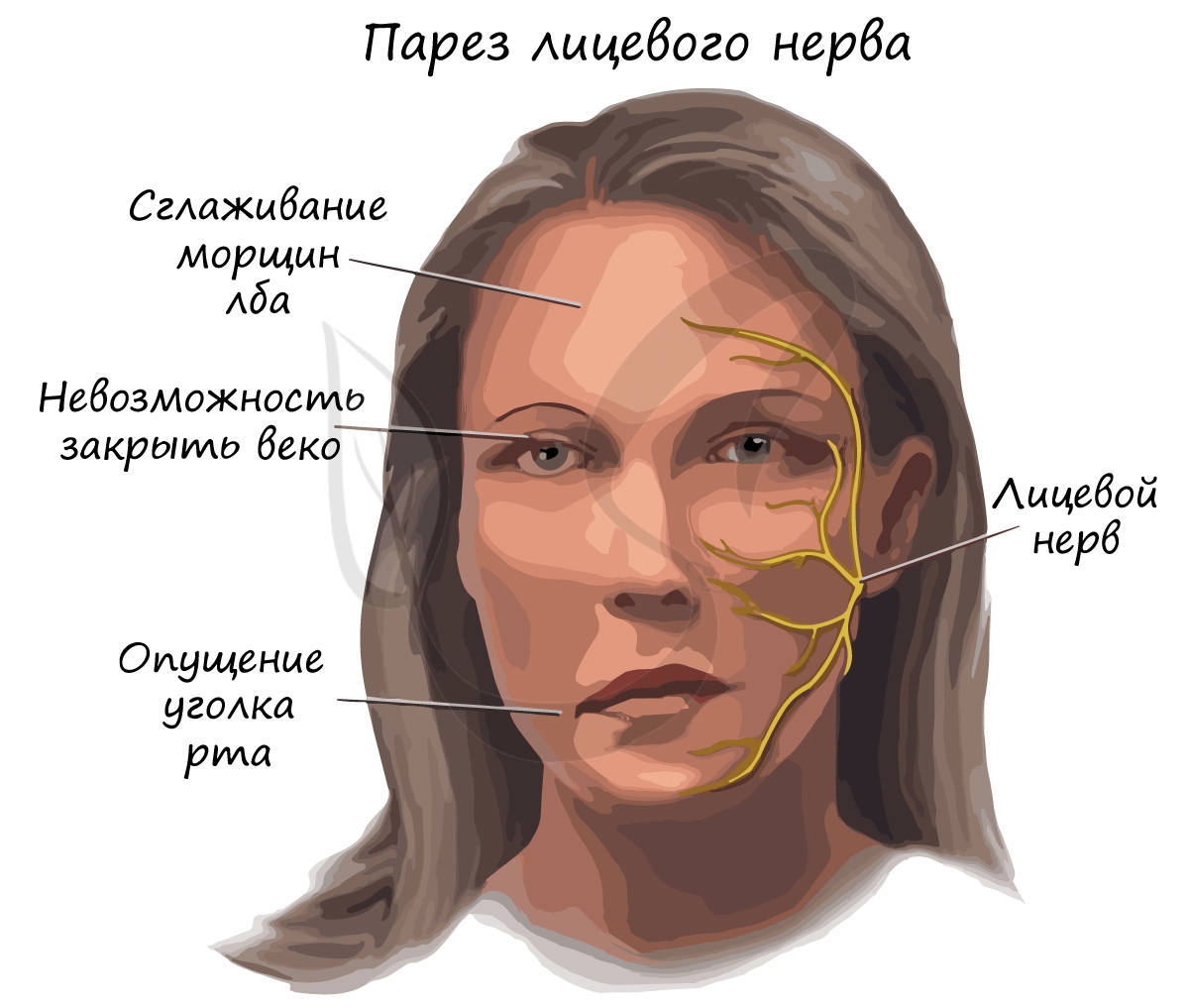

Парез (греч. πάρεσις - ослабление) - неврологический синдром, обусловленный поражением двигательного (эфферентного) пути и слабостью в конечности, или в другом органе, который данный нервный путь иннервировал. Парез проявляется снижением мышечной силы, движения в неполном объеме сохраняются.

Паралич (греч. παράλυσις - расслабление) - полное отсутствие произвольных движений, обусловленное теми же причинами, что и парез.

При переохлаждении может возникнуть парез лицевого нерва. Причиной этому служит воспаление тканей, в результате чего в узком костном канале нерв сдавливается воспаленными тканями. Нервные импульсы частично, либо полностью перестают поступать к мышцам лица, что делает невозможным для пациента движение ими.

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Общая характеристика

А. Два вида влияний нервной системы на органы - пусковое и модулирующее.

Пусковое влияние вызывает деятельность органа, находящегося в покое; прекращение импульсации, вызвавшей деятельность органа, ведет к возвращению его в исходное состояние. Примером такого влияния может служить запуск секреции пищеварительных желез на фоне их функционального покоя инициация сокращений покоящейся скелетной мышцы при поступлении к ней импульсов от мотонейронов спинного мозга или от мотонейронов ствола мозга по эфферентным нервным волокнам. После прекращения импульсации в нервных волокнах, в частности в соматических волокнах, сокращение мышцы также прекращается, мышца расслабляется.

Модулирующее (корригирующее) влияние ведет к изменению интенсивности деятельности органа, например, усилению или ослаблению сокращений сердца, скелетной мышцы, выработке пищеварительных соков.

Модулирующее влияние осуществляется: 1) посредством изменения характера электрофизиологических процессов в органе (гиперполяризация, деполяризация); 2) с помощью изменения интенсивности обмена веществ в органе - биохимических процессов (трофическое действие нервной системы); 3) за счет изменения кровоснабжения органа (сосудодвигательный эффект). Модулирующее влияние, например, блуждающего нерва на сердце выражается в угнетении его сокращений, но этот же нерв может оказывать пусковое влияние на пищеварительные железы, на покоящуюся гладкую мышцу желудка, тонкой кишки.

Б. Рефлекторный принцип нервной регуляции.

Рефлекс - реакция организма на раздражение сенсорных рецепторов, осуществляемая при обязательном участии нервной

|

системы. Каждый рефлекс осуществляется посредством рефлекторной дуги. Рефлекторная дуга — это совокупность структур, при помощи которых осуществляется рефлекс. Схематично рефлекторную дугу вегетативного и соматического рефлексов можно представить состоящей из пяти звеньев (рис. 2.1).

1. Рецептор предназначен для восприятия изменений внешней или внутренней среды организма, что достигается посредством трансформации энергии раздражения в нервный импульс. Совокупность рецепторов, раздражение которых вызывает рефлекс, называют рефлексогенной зоной. Последняя может содержать два вида рецепторов, например, синокаротидная и аортальная рефлексогенные зоны содержат механо- и хеморецепторы. Конкретные механизмы восприятия раздражителя (света, звука, изменения химизма крови) различны у каждого вида рецепторов, но во всех случаях в рецепторе возникает рецепторный потенциал, обеспечивающий посылку нервного импульса в центральную нервную систему.

2. Афферентный путь, передающий сигнал в ЦНС. Для соматической нервной системы это афферентный нейрон с его отростками, тело его расположено в спинномозговых ганглиях или ганглиях черепных нервов. Импульс от рецептора поступает на дендрит афферентного нейрона, а по его аксону - в ЦНС.

3. Вставочные нейроны ЦНС. В составе вегетативной нервной системы вставочные нейроны могут находиться вне ЦНС - интра-и (или) экстраорганно. Их назначение - обеспечение связи с другими отделами ЦНС, переработка и передача импульсов к эффек-торному нейрону.

4. Эффекторный нейрон. Для соматической нервной системы это мотонейрон. Его назначение - вместе с другими нейронами ЦНС

переработать информацию, сформировать ответ в виде нервных импульсов, посылаемых к 5 звену рефлекторной дуги.

5. Эффектор (рабочий орган). В простейшем случае рефлекторная дуга может быть двухнейронной - без вставочного нейрона.

В. Классификация рефлексов проводится по нескольким критериям. В частности, по срокам появления рефлексов в онтогенезе их делят на две группы: врожденные (безусловные) и приобретенные (условные). Безусловные рефлексы делят также на несколько групп. По биологическому значению рефлексы делят на пищедобывательные, половые, защитные (оборонительные) и др. В зависимости от отдела нервной системы выделяют соматические и вегетативные рефлексы.

Г. Нервизм - это концепция, признающая ведущую роль нервной системы в регуляции функций всех органов и тканей организма. Выдающийся вклад в развитие концепции физиологического нервизма сделал И. П. Павлов (1849-1936). Он обосновал представление о трофическом влиянии нервной системы на органы и ткани, сформулировал принципы рефлекторной теории, доказал важную роль нервной системы в регуляции секреции желез желудочно-кишечного тракта, открыл условные рефлексы и с их помощью разработал основы учения о высшей нервной деятельности.

Д. Нервный центр - это совокупность нейронов, расположенных на различных уровнях ЦНС, достаточных для приспособительной регуляции функции Органа согласно потребностям организма. Например, нейроны дыхательного центра располагаются и в спинном мозге, и в продолговатом мозге, и в мосту. Однако среди нескольких групп клеток, расположенных на различных уровнях ЦНС, обычно имеется главная часть центра. Главная часть дыхательного центра находится в продолговатом мозге и включает инспираторные и экспираторные нейроны.

Рассмотрим более подробно отдельные элементы рефлекторной

Сенсорные рецепторы как первое звено рефлекторнойдуги

Различают эффекторные и сенсорные рецепторы.

Эффекторные рецепторы (лат. геареге - получать) представляют собой белковые структуры клеточных мембран, а также цитоплазмы и ядра, активируются химическими соединениями (медиаторами, гормонами), что запускает ответные реакции клетки.

Сенсорные рецепторы воспринимают раздражители внутренней и внешней среды организма с помощью трансформации энергии раздражения в нервный импульс. Их раздражителями являют-

|

ся изменение температуры, прикосновение, давление, изменение рН, осмотического давления и т.д. Основное физиологическое значение сенсорных рецепторов состоит в обеспечении поступления в ЦНС информации о состоянии внешней и внутренней среды, что обеспечивает регуляцию функций внутренних органов и организацию взаимодействия организма и окружающей среды, поддержание тонуса ЦНС.

А. Классификация сенсорных рецепторов.

1.По структурно-функциональной организации различают первичные и вторичные рецепторы. Первичные рецепторы представляют собой чувствительные окончания дендрита афферентного нейрона (рис. 2.2). Его тело локализуется в спинномозговых ганглиях или в ганглиях черепных нервов. Афферентные нейроны локализуются также в вегетативных ганглиях. К первичным рецепторам относятся тактильные, болевые, температурные, проприоре-цепторы, обонятельные рецепторы, механо- и хеморецепторы внутренних органов. Вторичные рецепторы имеют специальную клетку, синаптически связанную с окончанием дендрита афферентного нейрона (см. рис. 2.2). К вторичным рецепторам относятся вестибулярные, слуховые, фоторецепторы и вкусовые рецепторы.

2. С психофизиологической точки зрения рецепторы подразделяются в соответствии с органами чувств и формируемыми ощущениями на зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные и тактильные.

3. В зависимости от вида воспринимаемого раздражителя выделяют пять типов рецепторов. Механорецепторы расположены в коже, внутренних органах, сосудах, слуховой и вестибулярной системах, опорно-двигательном аппарате. Хеморецепторы локализуются в слизистой оболочке носа, языка, каротидном и аортальном тельцах, продолговатом мозге и гипоталамусе. Терморецепторы (тепловые и холодовые) расположены в коже, сосудах, внутренних органах, гипоталамусе, продолговатом, спинном и среднем мозге, фоторецепторы - в сетчатке глаза. Болевые рецепторы (ноцицепторы) — их раздражителями являются механические, термические и химические (гистамин, брадикинин, К + , Н + и другие вещества) факторы - локализуются в коже, мышцах, внутренних органах, сосудах, дентине.

4. По расположению в организме различают экстеро- и инте-рорецепторы. К экстерорецепторам относятся рецепторы кожи, видимых слизистых оболочек и органов чувств: зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные, тактильные, кожные, болевые и температурные. К интерорецепторам относят рецепторы внутренних органов, рецепторы опорно-двигательного аппарата

(проприорецепторы) и вестибулорецепторы. Имеются и другие классификации.

Б. Механизм возбуждения рецепторов.

Возникновение рецепторного потенциала (РП). При действии на рецептор адекватного раздражителя (к которому он эво-люционно приспособлен), способного вызывать конформационные изменения воспринимающих структур (активацию рецепторного белка), формируется рецепторный потенциал. В рецепторах (кроме фоторецепторов) энергия раздражителя, после ее преобразования и усиления, приводит к открыванию ионных каналов и перемещению ионов, среди которых основную роль играет движение № + в клетку. Это приводит к деполяризации мембраны рецептора. Полагают, что в механорецепторах растяжение мембраны ведет к расширению каналов. Рецепторный потенциал является локальным, он может распространяться только электротонически на небольшие расстояния - до 3 мм. Возникновение потенциала действия (ПД) в первичных и вторичных рецепторах происходит по-разному.

Возникновение ПД. В первичном рецепторерецепторная зона является частью афферентного нейрона - окончанием его дендрита. Она прилежит к рецептору. Возникший РП, распространяясь электротонически, вызывает деполяризацию нервного окончания и возникновение ПД. В миелиновых волокнах ПД возникает в ближайших перехватах Ранвье, в безмиелиновых - в ближайших участках, имеющих достаточную концентрацию потенци-алзависимых натриевых и калиевых каналов, а при коротких дендритах (например, в обонятельных клетках) - в аксонном холмике. При достижении деполяризации мембраны критического уровня происходит генерация ПД. Во вторичных рецепторах РП возникает в рецепторнои клетке, синаптически связанной с окончанием дендрита афферентного нейрона. РП обеспечивает выделение рецепторнои клеткой медиатора в синаптическую щель. Под влиянием медиатора на постсинаптической мембране возникает генераторный потенциал, обеспечивающий возникновение ПД в нервном окончании вблизи постсинаптической мембраны. Генераторный потенциал, как и рецепторный, является локальным потенциалом.

В. Свойства рецепторов.

1. Высокая возбудимость рецепторов. Например, для возбуждения фоторецептора сетчатки достаточно одного кванта света, для обонятельного рецептора - одной молекулы пахучего вещества.

2. Адаптация рецепторов - уменьшение их возбудимости при длительном действии раздражителя (только темновая адаптация фоторецепторов - это повышение их возбудимости). Адаптация

рецепторов выражается в снижении амплитуды РП и, как следствие, в уменьшении частоты импульсации в афферентном волокне.

3. Спонтанная активность рецепторов, т.е. способность возбуждаться без действия раздражителя, присуща проприорецепто-рам, фоно-, фото-, вестибуло-, термо-, хеморецепторам. Эта способность связана со спонтанным колебанием проницаемости клеточной мембраны, перемещением ионов и периодической деполяризацией рецептора, которая, достигая критического уровня, приводит к генерации ПД в афферентном нейроне. Возбудимость рецепторов, обладающих фоновой активностью, выше, даже слабый раздражитель способен значительно повысить частоту импульсации в них. Фоновая активность рецепторов участвует в поддержании тонуса ЦНС.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

Ведущую роль в регуляции функций играет нервная система.

В регуляции функционального состояния органов и тканей принимают участие особые вещества — нейропептиды, выделяемые железой внутренней секреции гипофизом и нервными клетками спинного и головного мозга. В настоящее время известно около сотни подобных веществ, которые являются осколками белков и, не вызывая сами возбуждения клеток, могут заметно изменять их функциональное состояние. Они влияют на сон, процессы обучении и памяти, на мышечный тонус (в частности, на позную асимметрию), вызывают обездвижение или обширные судороги мышц, обладают обезболивающим и наркотическим эффектом. Оказалось, что концентрация нейропептидов в плазме крови у спортсменов может превышать средний уровень у нетренированных лиц в 6-8 раз, повышая эффективность соревновательной деятельности. В условиях чрезмерных тренировочных занятий происходит истощение нейропептидов и срыв адаптации спортсмена к физическим нагрузкам.

Рефлекс — это ответная реакция организма на внешнее раздражение, осуществляемая с участием нервной системы

Нервный путь рефлекса называется рефлекторной дугой. В состав рефлекторной дуги входят: 1) воспринимающее образование — рецептор,

2) чувствительный или афферентный нейрон, связывающий рецептор с нервными центрами,

3) промежуточные (или вставочные) нейроны нервных центров,

4) эфферентный нейрон, связывающий нервные центры с периферией,

5) рабочий орган, отвечающий на раздражение — мышца или железа.

Наиболее простые рефлекторные дуги включают всего две нервные клетки, однако множество рефлекторных дуг в организме состоят из значительного количества разнообразных нейронов, расположенных в различных отделах центральной нервной системы. Выполняя ответные реакции, нервные центры посылают команды к рабочему органу (например, скелетной мышце) через эфферентные пути, которые выполняют роль так называемых каналов прямой связи. В свою очередь, в ходе осуществления рефлекторного ответа или после него рецепторы, находящиеся в рабочем органе, и другие рецепторы тела посылают в центральную нервную систему информацию о результате действия. Афферентные пути этих сообщений — каналы обратной связи. Полученная информация используется нервными центрами для управления дальнейшими действиями, т. е. прекращением рефлекторной реакции, ее продолжением или изменением. Следовательно, основу целостной рефлекторной деятельности составляет не отдельная рефлекторная дуга, а замкнутое рефлекторное кольцо, образованное прямыми связями и обратными связями нервных центров с периферией.

3. Гуморальное регулирование.

У простейших одноклеточных животных одна единственная клетка осуществляет разнообразные функции. Усложнение же деятельности организма в процессе эволюции привело к разделению функций различных клеток — их специализации. Для управления такими сложными многоклеточными системами уже было недостаточно древнего способа — переноса регулирующих жизнедеятельность веществ жидкими средами организма.

Регуляция различных функций у высокоорганизованных животных и человека осуществляется двумя путями: гуморальным (лат. гумор —жидкость) — через кровь, лимфу и тканевую жидкость и нервны м.

Читайте также: