Нервный тракт и путь

Проводящие пути представляют собой совокупность нервных окончаний и волокон, которые проходят через определенные участки головного и спинного мозга. Проводящие пути центральной нервной системы обеспечивают прямую двухстороннюю связь между головным и спинным мозгом. Изучая их, можно понять, как взаимосвязаны между собой все основные органы организма и внешняя среда и как можно всем этим управлять. При этом выделяют афферентные, эфферентные и ассоциативные пути.

Центростремительные волокна

Афферентные нервные пути классифицируются на пути бессознательной и сознательной чувствительности. Именно при помощи них обеспечивается связь между всеми интеграционными центрами, расположенными в головном мозге. К примеру, они обеспечивают прямую связь между мозжечком и корой полушарий большого мозга.

Основные афферентные пути ЦНС сознательной общей чувствительности – это волокна болевой, температурной и тактильной чувствительности, а также сознательной проприоцептивной. Основные бессознательные проводящие пути общей чувствительности – это передний и задний спинно-мозжечковые. К специальным проводящим относятся вестибулярный, слуховой, вкусовой, обонятельный и зрительный.

Волокна тактильной, температурной и болевой чувствительности

Данный путь берет свое начало с рецепторов в эпителии, импульсы от которых поступают в клетки спинномозгового узла, а после этого в спинной мозг, к ядрам зрительного бугра. Затем к коре постцентральной извилины, в которой и происходит их полный анализ. В данный проводящий путь вовлечено три тракта:

- Таламо-корковый.

- Ганглиоспинномозговой.

- Боковой спинно-таламический тракт, который проходит в боковом канатике спинного мозга и покрышке ствола головного мозга.

За получение тактильных ощущений в лицевой части головы и изменений температуры тела отвечает тройничный нерв. При его повреждении у человека начинаются сильные боли в области лица, которые то исчезают, то вновь появляются. Тройничный нерв проходит через шейный отдел, там, где перекрещиваются моторные волокна кортикоспинального тракта. Аксоны чувствительных нейронов тройничного нерва проходят через одну из частей продолговатого мозга. Через эти аксоны в мозг поступает информация о болевых ощущениях в ротовой полости, зубах, а также в верхней и нижней челюстях.

Волокна сознательной общей чувствительности

Этот путь проводит через себя все виды общей чувствительности от головы до шеи. Рецепторы начинают свой путь в мышцах и коже, проводят импульсы к чувствительным ганглиям и переходят в ядра тройничного нерва. Далее путь переходит на зрительные бугры, а потом распространяется на клетки постцентральной извилины. При этом включается три основных тракта:

- таламокорковый;

- ганглиоядерный;

- ядерно-таламический.

Волокна сознательной проприоцептивной чувствительности

Этот путь берет свое начало своими рецепторами в сухожилиях, надкостнице, мышцах и связках, а также в суставных сумках. При этом проводится полная информация о вибрациях, положении тела, степени расслабления и сокращения мышц, давлении и весе. Нейроны данного пути располагаются в спинномозговых узлах, ядрах клиновидного и тонкого бугорков продолговатого мозга, зрительного бугра промежуточного мозга, в котором затем начинается переключение импульсов. Информация анализируется и заканчивает свой путь в центральной извилине коры большого полушария мозга. Этот путь включает в себя три тракта:

- Таламокорковый, который заканчивается в проекционном центре, то есть в центральной извилине головного мозга.

- Тонкий и клиновидный пучки, проходящие в заднем канатике спинного мозга.

- Бульбарно-таламический тракт, проходящий в покрышке ствола головного мозга.

Спиномозговые волокна

Афферентные пути спинного мозга образуются при помощи аксонов, или, как их еще называют по-другому, окончания нейронов. Аксоны находятся только в спинном мозге и не выходят за его пределы, а также создают связь между всеми сегментами органа. Атомическое строение данных волокон состоит в том, что длина аксонов довольно большая и соединяется с другими нервными окончаниями. От рецепторов к центральной нервной системе за счет афферентных проводящих путей спинного и головного мозга проводятся нервные сигналы. Все нервные волокна, расположенные по всей длине спинного мозга, участвуют в данном процессе. Сигнал к органам проводится от разных отделов ЦНС и между нейронами. Беспрепятственное прохождение сигнала от периферии к центральной нервной системе достигается при помощи проводящих путей спинного мозга.

Задний и передний спиномозжечковые тракты

Афферентные пути мозжечка относятся к бессознательным и берут свое начало в боковом канатике спинного мозга, а оттуда уже проводят информацию о том, в каком состоянии находятся органы опорно-двигательного аппарата. Передний спиномозжечковый тракт поступает в мозжечок через верхнюю ножку, в связи с этим он проходит через покрышку продолговатого мозга, среднего мозга и моста. Задний спиномозжечковый тракт проходит в продолговатом мозге и проникает через нижнюю ножку.

Эти два тракта передают в мозжечок информацию от связок, суставных сумок, рецепторов мышц, сухожилий, надкостницу. Именно они отвечают за поддержание равновесия и координацию движений человека, поэтому роль их в организме очень важна.

Слуховые волокна

Данный путь проводит информацию от рецепторов Кортиева органа, который располагается во внутреннем ухе. Нервные импульсы поступают в мост, содержащий в себе слуховые ядра по волокнам преддверно-улиткового нерва. Через слуховые ядра информация передается на ядра трапециевидного тела. После этого импульсы поступают на подкорковые центры слуха, которые включают в себя зрительный бугор, нижние холмики и коленчатые медиальные тела.

В среднем мозге на эти слуховые раздражители возникают возвратные реакции, при этом афферентные слуховые пути переключаются в ядра таламуса, в которых происходит оценка слуховых раздражителей – они отвечают за движения, происходящие непроизвольно: ходьба, бег. От коленчатых тел начинает исходить слуховая лучистость – этот тракт проводит импульсы от внутренней капсулы до проекционного центра слуха. Только здесь уже начинает происходить оценка звуков. В задней части височной извилины располагается ассоциативный слуховой центр. Именно в нем все звуки начинают восприниматься как слова.

Вкусовые анализаторы

Импульсы афферентного пути вкусовых анализаторов развиваются от рецепторов корня языка, входящих в состав языкоглоточных нервов и располагающихся на языке, которые входят в состав лицевого нерва. Импульсы от них поступают в продолговатый мозг, а потом к ядрам лицевого и языкоглоточного нерва. Наименьшая часть всей получаемой информации от этих импульсов доставляется в мозжечок, образуя тем самым ядерно-мозжечковый путь, и обеспечивает рефлекторную регуляцию тонуса мышц языка, головы и глотки. Большая часть информации поступает в зрительные бугры, после чего импульсы достигают крючка височной доли, в котором происходит их сознательный анализ.

Зрительные анализаторы

Афферентные проводящие пути ЦНС зрительного анализатора начинаются от колбочек и палочек сетчатки глазного яблока. Импульсы поступают в зрительный перекресток в составе зрительных нервов, а затем по тракту направляются к подкорковым центрам головного мозга, то есть в зрительный бугор, коленчатые латеральные тела и верхние холмики, расположенные в средней части мозга.

В среднем мозге на эти раздражители возникает ответная реакция, при этом в ядрах таламуса начинается бессознательная оценка импульсов, которые обеспечивают непроизвольные движения, воспроизводимыми человеком. Основными такими бессознательными движениями являются бег и ходьба. В проекционном центре зрения или в шпорную борозду затылочной доли головного мозга импульсы поступают по зрительной лучистости от коленчатых тел, находящихся в составе внутренней капсулы, после чего начинается полный анализ поступающих данных. В коре, которая прилегает к шпорной борозде, находит свое место расположения центральная часть, отвечающая за зрительную память, которую еще называют ассоциативным зрительным центром.

Обонятельный анализатор

Афферентный путь обонятельного анализатора берет свое начало от рецепторов слизистой оболочки, локализующейся в верхней части носового хода. После этого импульсы направляются к аксонам обонятельных луковиц, и протекают они по волокнам обонятельных нервов. Затем импульсы направляются к проекционному центру обоняния, который находится в районе парагиппокампальной извилины и крючка. Следуют эти импульсы по тракту до коры височной доли головного мозга. К подкорковым центрам, которые располагаются в средней и промежуточной части мозга, направляется большая часть информации, получаемая от обонятельных рецепторов. Подкорковые центры мозга в ответ на обонятельные раздражители обеспечивают рефлекторную регулировку тонуса мышц.

Исходя из этого, можно определить, что основная особенность обонятельных рецепторов заключается в том, что нервные импульсы изначально поступают в кору полушарий головного мозга, а не в подкорковые центры обоняния. В связи с этим, человек сначала чувствует запах, затем начинает оценивать его и только после этого в мозге формируется бессознательная окраска раздражителя на эмоциональном уровне. На весь процесс при этом затрачиваются всего лишь доли секунды.

Вестибулярный тракт

Вестибулярный афферентный путь начинается от рецепторов полукружного канала внутреннего уха, маточки и рецепторов, входящих в состав этого органа. Данный тракт в центральной нервной системе отвечает координацию движений и поддержку равновесия при физических и вестибулярных нагрузках.

Афферентные центростремительные проводящие пути и особенность их строения свидетельствуют о том, человеку нужно прилагать массу усилий, чтобы сохранить здоровье и целостность каждого органа по отдельности и вместе взятых. Каждая составляющая данного пути обеспечивает организм всей необходимой информацией, помогает сразу же обрабатывать ее и приводить в исполнение осуществление всех жизненно важных процессов. Это важно в работе всего организма в целом и отдельных органов.

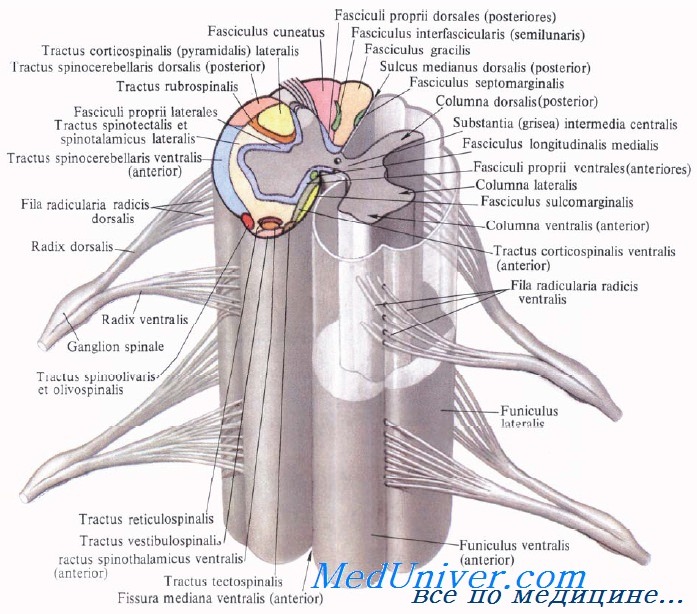

Системы нервных волокон, проводящих импульсы от кожи и слизистых оболочек, внутренних органов и органов движения к различным отделам спинного и головного мозга, в частности к коре полушарий большого мозга, называются восходящими, или чувствительными, афферентными, проводящими путями. Системы нервных волокон, передающих импульсы от коры или нижележащих ядер головного мозга через спинной мозг к рабочему органу (мышце, железе и др.), называются двигательными, или нисходящими, эфферентными, проводящими путями.

Проводящие пути образованы цепями нейронов, причем чувствительные пути обычно состоят из трех нейронов, а двигательные - из двух. Первый нейрон всех чувствительных путей располагается всегда вне мозга, находясь в спинномозговых узлах или чувствительных узлах черепных нервов. Последний нейрон двигательных путей всегда представлен клетками передних рогов серого вещества спинного мозга или клетками двигательных ядер черепных нервов.

Чувствительные пути. Спинной мозг проводит четыре вида чувствительности: тактильную (чувство прикосновения и давления), температурную, болевую и проприоцептивную (от рецепторов мышц и сухожилий, так называемое суставно-мышечное чувство, чувство положения и движения тела и конечностей).

Отростки вторых нейронов через комиссуру спинного мозга переходят на противоположную сторону (образуют перекрест) и поднимаются в составе бокового канатика спинного мозга в продолговатый мозг. Там они примыкают к медиальной чувствительной петле и идут через продолговатый мозг, мост и ножки мозга к латеральному ядру таламуса, где переключаются на 3-й нейрон. Отростки клеток ядер таламуса образуют таламокортикальный пучок, проходящий через заднюю ножку внутренней капсулы к коре постцентральной извилины (область чувствительного анализатора). В результате того что волокна по пути перекрещиваются, импульсы от левой половины туловища и конечностей передаются в правое полушарие, а от правой половины - в левое.

Передний спиноталамический путь состоит из волокон, проводящих тактильную чувствительность, он проходит в переднем канатике спинного мозга.

Центральный отросток в составе заднего корешка входит в спинной мозг и заканчивается в клетках ядра, расположенного у основания заднего рога (2-й нейрон). Отростки вторых нейронов поднимаются в дорсальной части бокового канатика этой же стороны и через нижние ножки мозжечка идут к клеткам коры червя мозжечка. Волокна переднего спиномозжечкового пути (Говерса) образуют перекрест дважды; в спинном мозге и в области верхнего паруса, а затем через верхние ножки мозжечка достигают клеток коры червя мозжечка.

Проприоцептивный путь к коре больших полушарий представлен двумя пучками: нежным (тонким) и клиновидным. Нежный пучок (Голля) проводит импульсы от проприорецепторов нижних конечностей и нижней половины тела и лежит медиально в заднем канатике. Клиновидный пучок (Бурдаха) примыкает к нему снаружи и несет импульсы от верхней половины туловища и от верхних конечностей. Второй нейрон этого пути лежит в одноименных ядрах продолговатого мозга. Их отростки образуют перекрест в продолговатом мозге и соединяются в пучок, называемый медиальной чувствительной петлей. Она доходит до латерального ядра таламуса (3-й нейрон). Отростки третьих нейронов через внутреннюю капсулу направляются в чувствительную и частично двигательную зоны коры.

Двигательные пути представлены двумя группами.

1. Пирамидные (кортико-спинальный и кортико-ядерный, или кортико-бульбарный) пути, проводящие импульсы от коры к двигательным клеткам спинного и продолговатого мозга, являющиеся путями произвольных движений.

2. Экстрапирамидные, рефлекторные двигательные пути, входящие в состав экстрапирамидной системы.

Пирамидный, или кортико-спинальный путь начинается от больших пирамидных клеток (Беца) коры верхних 2/3 предцентральной извилины и околоцентральной дольки, проходит через внутреннюю капсулу основание ножек мозга, основание моста, пирамиды продолговатого мозга. На границе со спинным мозгом он разделяется на боковой и передний пирамидные пучки. Боковой (большой) образует перекрест и спускается в боковом канатике спинного мозга, заканчиваясь на клетках переднего рога. Передний не перекрещивается и идет в переднем канатике. Образуя посегментный перекрест, его волокна также заканчиваются на клетках переднего рога. Отростки клеток переднею рога образуют передний корешок, двигательную порцию спинномозгового нерва и заканчиваются в мышце двигательным окончанием.

Кортико-ядерный путь начинается в нижней трети предцентральной извилины, идет через колено (изгиб) внутренней капсулы и заканчивается на клетках двигательных ядер черепных нервов противоположной стороны. Отростки клеток двигательных ядер образуют двигательную порцию соответствующего нерва.

К рефлекторным двигательным путям (экстрапирамидным) относятся красноядерно-спинномозговой (руброспинальный) путь - от клеток красного ядра среднего мозга, тектоспиналъный путь - от ядер холмиков пластинки крыши среднего мозга (четверохолмия), связанный со слуховыми и зрительными восприятиями, и вестибуло-спинальный - от вестибулярных ядер из ромбовидной ямки, связанный с поддержанием равновесия тела.

Изучив материал главы, студент должен:

знать

- • определение понятий "проводящий путь" и "тракт";

- • классификацию проводящих путей центральной нервной системы;

- • основные афферентные, эфферентные и ассоциативные пути;

уметь

- • изображать схемы основных афферентных, эфферентных и ассоциативных проводящих путей;

- • демонстрировать на препаратах головного мозга основные структуры, связанные с определенными проводящими путями (ядра, части внутренней капсулы, подкорковые центры, локализацию проекционных и ассоциативных центров);

владеть

• навыками прогнозирования функциональных нарушений при поражении проводящих путей центральной нервной системы.

Общая характеристика проводящих путей центральной нервной системы

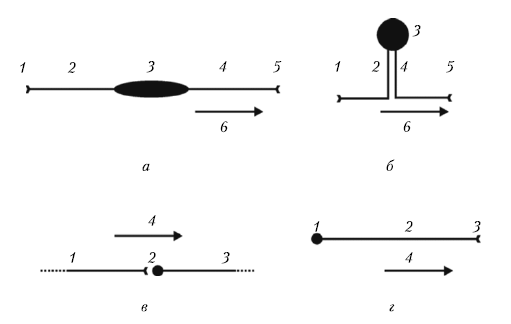

Проводящий путь – это цепь анатомически и функционально взаимосвязанных нейронов, обеспечивающих проведение одинаковых по функции нервных импульсов в строго определенном направлении (рис. 4.1).

Под анатомической взаимосвязью нейронов понимается наличие между отростками или отростками и телами нервных клеток синаптических структур. Основным принципом функционирования нервной системы является односторонность распространения нервного импульса в пределах рефлекторной дуги. Как известно, в составе рефлекторной дуги имеются три звена – афферентное, ассоциативное и эфферентное.

Соответственно указанным звеньям в сложных рефлекторных дугах, осуществляющих свои реакции с участием центральной нервной системы, можно выделить три группы проводящих путей – афферентные, ассоциативные и эфферентные.

Афферентные нервные пути обеспечивают проведение нервных импульсов от рецептора до интеграционного центра. Афферентные нервные пути, заканчивающиеся в интеграционных центрах ствола головного мозга, несут импульсы бессознательной чувствительности, а пути, заканчивающиеся в проекционных центрах коры полушарий большого мозга, – импульсы сознательной чувствительности.

Рис. 4.1. Схема интеграционного аппарата центральной нервной системы

Афферентные нервные пути, как правило, включают не менее трех нейронов. Первый нейрон, всегда рецепторный (чувствительный), находится на периферии – в чувствительных узлах спинномозговых или черепных нервов. Следующий нейрон – вставочный – располагается в коммуникационном центре, т.е. ядре, состоящем из вставочных нейронов. Коммуникационных центров может быть несколько. Последним является нейроцит интеграционного центра.

Ассоциативные нервные пути обеспечивают проведение нервных импульсов от одного интеграционного центра к другому, т.е. осуществляют связь между интеграционными центрами. Эти проводящие пути также многонейронные.

Эфферентные нервные пути обеспечивают проведение нервного импульса от интеграционного центра до эффектора (рабочего органа).

Эфферентные проводящие пути, берущие начало от нейронов коры полушарий большого мозга, называют корковыми. Как правило, указанные нейроны располагаются в пятом слое коры полушарий. По своей форме большинство нейроцитов, образующих эти пути, являются пирамидными. В связи с этим корковые пути называют также пирамидными. Корковые пути обеспечивают выполнение сложных произвольных двигательных актов.

Эфферентные проводящие пути, берущие начало от нейронов интеграционных центров ствола головного мозга, называют экстрапирамидными. По этим путям проводятся нервные импульсы, обеспечивающие тонус мускулатуры и сложные безусловнорефлекторные двигательные акты.

Волокна как пирамидных, так и экстрапирамидных путей заканчиваются на клетках двигательных ядер передних рогов спинного мозга или на клетках двигательных ядер черепных нервов.

Таким образом, под нервным трактом понимают совокупность аксонов, образующих пучки нервных волокон, локализованных в строго определенных местах центральной нервной системы и проводящих одинаковые по функции нервные импульсы. Следовательно, нервный тракт – это всего лишь составная часть проводящего пути. По ходу афферентных и ассоциативных проводящих путей, как правило, выделяют несколько последовательно расположенных трактов. Эфферентные проводящие пути представлены обычно одним трактом.

Большинство рефлекторных реакций у человека и высших животных осуществляется с участием интеграционных центров головного мозга. Интеграционные центры целесообразно разделить на две группы – подкорковые (в мозжечке, в среднем мозге и в промежуточном мозге) и корковые (проекционные центры коры полушарий большого мозга).

Головной мозг связан со спинным посредством длинных трактов, которые формируются в глубине больших полушарий, и проходят через средний мозг и ствол мозга в спинной мозг. Эти пути проводят нисходящие (двигательные) и восходящие (чувствительные) импульсы.

Эфферентные двигательные импульсы идут в составе нисходящих или пирамидных трактов, которые начинаются от моторной (прецентральной) извилины коры больших полушарий.

• Волокна к ядрам черепных нервов, идут в составе кортикоядерных путей, а волокна к нейронам передних рогов спинного мозга — по кортикоспинальным трактам. Волокна проходят между базальными ганглиями и таламусом через внутреннюю капсулу, которая кровоснабжается из медиальных и латеральных стриарных ветвей средней менингеалытой артерии.

• Большая часть двигательных проводящих путей перекрещивается на уровне продолговатого мозга и проходит через спинной мозг в составе латерального кортикоспинального тракта. Нервные волокна этого пути образуют синапсы с нижними двигательными нейронами.

• Тела клеток нижних двигательных нейронов лежат в переднем роге спинного мозга, а их отростки покидают спинной мозг в составе передних корешков.

• Другие нисходящие пути (экстрапирамидные) обеспечивают поддержание мышечного тонуса, координации и позы тела.

Характер двигательных нарушений, связанных с повреждением ЦНС, зависит от локализации повреждения.

• При повреждениях спинного мозга возникает паралич ниже уровня повреждения на той же стороне тела.

• При инсульте возникают двигательные нарушения на противоположной стороне тела.

• Некоторые группы мышц (например, мышцы лба, иннервируемые VII черепным нервом) получают иннервацию от обоих полушарий, поэтому при односторонних центральных поражениях двигательные нарушения отсутствуют, но будут наблюдаться при повреждении самих двигательных нервов (поражении нижних мотонейронов).

Чувствительные проводяшие пути

Два основных восходящих чувствительных пути — спиноталамические тракты и задние канатики спинного мозга. Не все сенсорные тракты проходят через спинной мозг к вышележащим отделам ЦНС. Некоторые составляют афферентный компонент рефлекторных дуг внутри спинного мозга.

Спиноталамические тракты. Передний и латеральный спиноталамический тракты проводят преимущественно тактильную, температурную, и болевую чувствительность.

• Волокна, обеспечивающие болевую и температурную чувствительность, образуют синапсы с нейронами желатипозной субстанции задних рогов спинного мозга. Они поднимаются на 1-3 сегмента, затем образуют перекрест (переходят на противоположную сторону) и далее следуют вверх в латеральном спиноталамическом тракте.

• Волокна тактильной чувствительности переходят па противоположную сторону на уровне вхождения в спинной мозг и поднимаются вверх в переднем спиноталамическом тракте. Восходящие волокна образуют синапсы в таламусс с нейронами третьего порядка, отростки которых направляются в (постцентральную) извилину. Болевая чувствительность от головы проводится по волокнам V, VII, IX черепных нервов.

• Определенные области мозга тесно связаны с преобразованием болевою чувства—это диэпцефальная перивентрикулярная зона, околоводопроводное серое вещество среднего мозга и некоторые ядра ствола.

Задние канатики. Задние канатики содержат волокна, проводящие вибрационную, тактильную и проприоцептивную чувствительности.

• В задних канатиках волокна не перекрещиваются и проходят через спинной мозг до тонкого и клиновидного ядер продолговатого мозга без переключений.

• Среди других восходящих путей выделяют спинно-мозжечковый тракт, проводящий импульсы от рецепторов мышц, сухожилий и суставов к мозжечку.

И.Г. Стельникова, М.Ю. Самарин, В.Н. Григорьева, А.А. Курникова, Л.Г. Никонова

В учебно-методическом пособии рассматривается нервная система как упорядоченное множество нейронов, образующих устойчивые цепочки в виде проводящих путей и рефлекторных дуг. Описывается функциональное значение и локализация как отдельных нейронов (их тел и отростков), так и целостных нейронных проекций: от рецептора до коры полушарий большого мозга и от двигательного центра до скелетной мышцы. Современное текстовое объяснение построено по функциональному принципу (т.е. по ходу нервного импульса) и дополнено подробными аннотированными схемами. Приводится пример построения и анализа сложных соматических рефлекторных дуг. Содержатся некоторые сведения о совокупности тел нейронов, образующих нервные центры, и о совокупности отростков нейронов, образующих нервные тракты и нервы.

Пособие предназначено для студентов и преподавателей медицинских вузов, ординаторов и начинающих врачей.

Введение

Проводящие пути нервной системы и состоящие из них сложные рефлекторные дуги — наиболее важный и сложный раздел неврологии. Важен он потому, что утверждает клеточную природу нервной системы (нейронная доктрина) и показывает упорядоченный характер расположения и связей нейронов (в виде рефлекторных дуг), лежащий в основе ее регулирующей функции.

При этом имеется существенное отличие от метода описательной анатомии. Последняя позволяет продемонстрировать форму, размеры и локализацию того или иного образования нервной системы, а также его принадлежность к серому или белому веществу, но совершенно не раскрывает структурную организацию нервной системы и механизмы ее функционирования.

Афферентные нервные пути проводят импульсы от рецептора до нервного центра и являются чувствительными. Афферентные нервные пути, заканчивающиеся в проекционных центрах коры полушарий большого мозга, относят к путям сознательной чувствительности. Те же афферентные пути, которые заканчиваются в подкорковых чувствительных нервных центрах, относят к путям бессознательной чувствительности.

Эфферентные нервные пути проводят импульсы от нервных центров к рабочему органу. Поскольку здесь речь идет только о соматической нервной системе, рабочим органом является скелетная мышца, поэтому эфферентные нервные пути называют двигательными. В зависимости от того, с какими нервными центрами связаны эфферентные пути, последние отвечают за выполнение как сознательных, так и бессознательных движений.

Любой проводящий путь (афферентный, ассоциативный или эфферентный) в зависимости от уровня замыкания и сложности рефлекторной дуги может быть однонейронным или многонейронным (несколько последовательно соединенных в цепь нейронов). Если рассматривать многонейронный проводящий путь как цепь, то в его пределах можно выделить звенья, представленные соответствующими нейронами. Компактно расположенные тела нейронов образуют нервные центры (узлового, ядерного или экранного типа), а аксоны, собранные в пучки, — нервные тракты. Таким образом, многонейронный проводящий путь состоит из нервных центров и трактов. В этом случае нервные центры и тракты одного и того же проводящего пути локализованы в определенных, но разных отделах нервной системы. Каждый тракт в пределах ЦНС проводит нервные импульсы обычно в одном направлении и в большинстве случаев — одного функционального содержания. Следует четко понимать, чем отличаются тракты в пределах ЦНС от пучков волокон, образующих черепные или спинномозговые нервы. Нервы содержат и афферентные, и эфферентные волокна, причем разные афферентные волокна могут проводить разные сенсорные импульсы.

В дальнейшем будет представлен материал, касающийся преимущественно соматической части нервной системы.

1. Графическая основа для изображения проводящих путей и рефлекторных дуг

Схема проводящих путей или рефлекторных дуг требует символического изображения отделов нервной системы и цепочки нейронов, расположенных в этих отделах.

Начнем с изображения нейронов. Первой в цепочке нейронов афферентного пути является ганглиозная нервная клетка, тело которой всегда расположено в периферической части нервной системы, в большинстве случаев — в чувствительном нервном узле (ганглии). По форме ганглиозная клетка выглядит либо как биполярный нейрон, либо (и чаще) как псевдоуниполярный нейрон (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое изображение нейронов и синаптической связи. Биполярный нейрон (а); псевдоуниполярный нейрон (б): 1 — рецепторное нервное окончание, 2 — периферический отросток (дендрит), 3 — тело нейрона, 4 — центральный отросток (аксон), 5 — окончание, контактирующее со вторым нейроном в цепочке, 6 — направление импульсации. Межнейронный контакт (в): 1 — первый нейрон, 2 — синапс, 3 — второй нейрон, 4 — направление импульсации. Мотонейрон (г): 1 — тело нейрона, 2 — центральный отросток (аксон), 3 — эффекторное нервное окончание, 4 — направление импульсации

Тела коммуникационных и двигательных нейронов расположены только в центральной нервной системе: коммуникационные — в центрах либо экранного, либо ядерного типа; двигательные — только в двигательных ядрах (см. рис. 1).

Для схем большинства проводящих путей и рефлекторных дуг используется графическое изображение отделов нервной системы (рис. 2).

Нервная система

Раздражимость или чувствительность – характерная черта всех живых организмов, означающая их способность реагировать на сигналы или раздражители.

Сигнал воспринимается рецептором и передается с помощью нервов и (или) гормонов к эффектору, который осуществляет специфическую реакцию или ответ.

Животные имеют две взаимосвязанные системы координации функций – нервную и гуморальную (см. таблицу).

Нервная регуляция

Гуморальная регуляция

Электрическое и химическое проведение (нервные импульсы и нейромедиаторы в синапсах)

Химическое проведение (гормоны) по КС

Быстрое проведение и ответ

Более медленное проведение и отстроченный ответ (исключение - адреналин)

В основном кратковременные изменения

В основном долговременные изменения

Специфический путь распространения сигнала

Неспецифический путь сигнала (с кровью по всему телу)к специфической мишени

Ответ часто узко локализован (например, один мускул)

Ответ может быть крайне генерализованным (например, рост)

Нервная система состоит из высокоспециализированных клеток со следующими функциями:

- восприятие сигналов – рецепторы;

- преобразование сигналов в электрические импульсы (трансдукция);

- проведение импульсов к другим специализированным клеткам – эффекторам, которые получив сигнал, дают ответ;

Связь между рецепторами и эффекторами осуществляют нейроны .

Нейрон – это структурно – функциональная единица НС.

Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая обрабатывает, хранит и передает информацию с помощью электрических и химических сигналов. Нейрон имеет сложное строение и узкую специализацию. Нервная клетка содержит ядро, тело клетки и отростки (аксоны и дендриты).

В головном мозге человека насчитывается около 90—95 миллиардов нейронов. Нейроны могут соединяться друг с другом, образуя биологические нейронные сети.

Нейроны разделяют на рецепторные, эффекторные и вставочные.

Тело нейрона: ядро (с большим количеством ядерных пор) и органеллы (ЭПС, рибосомы, аппарат Гольджи, микротрубочки), а также из отростков (дендриты и аксоны).

Нейроглия – совокупность вспомогательных клеток НС; составляет 40% общего объема ЦНС.

- Аксон – длинный отросток нейрона; проводит импульс от тела клетки; покрыт миелиновой оболочкой (образует белое вещество мозга)

- Дендриты - короткие и сильно разветвлённые отростки нейрона; проводит импульс к телу клетки; не имеют оболочки

Важно! Нейрон может иметь несколько дендритов и обычно только один аксон.

Важно! Один нейрон может иметь связи со многими (до 20 тысяч) другими нейронами.

- чувствительные – передают возбуждение от органов чувств в спинной и головной мозг

- двигательные – передают возбуждение от головного и спинного мозга к мышцам и внутренним органам

- вставочные – осуществляют связь между чувствительными и двигательным нейронами, в спинном и головном мозге

Нервные отростки образуют нервные волокна.

Пучки нервных волокон образуют нервы.

Нервы – чувствительные (образованы дендритами), двигательные (образованы аксонами), смешанные (большинство нервов).

Синапс – это специализированный функциональный контакт между двумя возбудимыми клетками, служащий для передачи возбуждения

У нейронов синапс находится между аксоном одной клетки и дендритом другой; при этом физического контакта не происходит – они разделены пространством - синаптической щель.

Нервная система:

- периферическая (нервы и нервные узлы) – соматическая и автономная

- центральная (головной и спинной мозг)

В зависимости от характера иннервации НС:

- Соматическая – управляет деятельностью скелетной мускулатуры, подчиняется воле человека

- Вегетативная (автономная) – управляет деятельностью внутренних органов, желез, гладкой мускулатуры, не подчиняется воле человека

Соматическая нервная система – часть нервной системы человека, представляющая собой совокупность чувствительных и двигательных нервных волокон, иннервирующих мышцы (у позвоночных — скелетные), кожу, суставы.

Она представляет часть периферической нервной системы, которая занимается доставкой моторной (двигательной) и сенсорной (чувственной) информации до центральной нервной системы и обратно. Эта система состоит из нервов, прикрепленных к коже, органам чувств и всем мышцам скелета.

- спинномозговые нервы – 31 пара; связаны со спинным мозгом; содержат как двигательные, так и сенсорные нейроны, поэтому смешанные;

- черепномозговые нервы – 12 пар; отходят от головного мозга, иннервируют рецепторы головы (за исключением блуждающего нерва – иннервирует сердце, дыхание, пищеварительный тракт); бывают сенсорными, моторными (двигательными) и смешанными

Рефлекс – это быстрый автоматический ответ на раздражитель, осуществляемый без осознанного контроля головного мозга.

Рефлекторная дуга – путь, проходимый нервными импульсами от рецептора до рабочего органа.

- в ЦНС – по чувствительному пути;

- от ЦНС – к рабочему органу – по двигательному пути

- рецептор (окончание дендрита чувствительного нейрона) – воспринимает раздражение

- чувствительное (центростремительное) нервное волокно – передает возбуждение от рецептора к ЦНС

- нервный центр – группа вставочных нейронов, расположены на разных уровнях ЦНС; передает нервные импульсы с чувствительных нейронов на двигательные

- двигательное (центробежное) нервное волокно – передает возбуждение от ЦНС к исполнительному органу

Простая рефлекторная дуга: два нейрона – чувствительный и двигательный (пример – коленный рефлекс)

Сложная рефлекторная дуга: три нейрона – чувствительный, вставочный, двигательный (благодаря вставочным нейронам происходит обратная связь между рабочим органом и ЦНС, что позволяет вносить изменения в работу исполнительных органов)

Вегетативная (автономная) нервная система – управляет деятельностью внутренних органов, желез, гладкой мускулатуры, не подчиняется воле человека.

Делится на симпатическую и парасимпатическую.

Обе состоят из вегетативных ядер (скопления нейронов, лежащих в спинном и головном мозге), вегетативных узлов (скопления нейронов, нейронов, за пределами НС), нервных окончаний (в стенках рабочих органов)

Путь от центра до иннервируемого органа состоит из двух нейронов (в соматической - один).

Место выхода из ЦНС

От спинного мозга – в шейный, поясничный, грудной отделы

От ствола головного мозга и ствола крестцового отдела спинного мозга

Местоположение нервного узла (ганглия)

По обе стороны спинного мозга, за исключением нервных сплетений (непосредственно в этих сплетениях)

В иннервируемых органах или вблизи них

Медиаторы рефлекторной дуги

В предузловом волокне –

в послеузловом - норадреналин

В обоих волокнах - ацетилхолин

Названия основных узлов или нервов

Солнечное, легочное, сердечное сплетения, брыжеечный узел

Общие эффекты симпатической и парасимпатической НС на органы:

- Симпатическая НС – расширяет зрачки, угнетает слюноотделение, повышает частоту сокращений, расширяет сосуды сердца, расширяет бронхи, усиливает вентиляцию легких, угнетает перистальтику кишечника, угнетает секрецию пищеварительных соков усиливает потоотделение, удаляет с мочой лишний сахар; общий эффект – возбуждающий, повышает интенсивность обмена, снижает порог чувствительности; активизирует во время опасности, стресса, контролирует реакции на стресс

- Парасимпатическая НС – сужает зрачки, стимулирует слезотечение, уменьшает частоту сердечных сокращений, поддерживает тонус артериол кишечника, скелетных мышц, снижает кровяное давление, уменьшает вентиляцию легких, усиливает перистальтику кишечника, расширяет артериолы в коже лица, увеличивает выделение с мочой хлоридов; общий эффект – тормозящий, снижает или не влияет на интенсивность обмена, восстанавливает порог чувствительности; доминирует в состоянии покоя, контролирует функции в повседневных условиях

Центральная нервная система (ЦНС) – обеспечивает взаимосвязь всех частей НС и их координированную работу

У позвоночных ЦНС развивается из эктодермы (наружного зародышевого листка)

ЦНС – 3 оболочки:

- твердая мозговая (dura mater) - снаружи;

- мягкая мозговая оболочка (pia mater) – прилегает непосредственно к мозгу.

Головной мозг расположен в мозговом отделе черепа; содержит

- белое вещество - проводящие пути между головным мозгом и спинным, между отделами головного мозга

- серое вещество - в виде ядер внутри белого вещества; кора покрывающая большие полушария и мозжечок

Масса головного мозга – 1400-1600 грамм.

5 отделов:

- продолговатый мозг– продолжение спинного мозга; центры пищеварения, дыхания, сердечной деятельности, рвота, кашель, чихание, глотание, слюноотделение, проводящая функция

- задний мозг – состоит из варолиевого моста и мозжечка; варолиев мост связывает мозжечок и продолговатый мозг с большими полушариями; мозжечок регулирует двигательные акты (равновесие, координация движений, поддержание позы)

- промежуточный мозг– регуляция сложных двигательных рефлексов; координация работы внутренних органов; осуществление гуморальной регуляции;

- средний мозг – поддержание тонуса мыщц, ориентировочные, сторожевые, оборонительные рефлексы на зрительные и звуковые раздражители;

- передний мозг (большие полушария) – осуществление психической деятельности (память, речь, мышление).

Промежуточный мозг включает таламус, гипоталамус, эпиталамус

Таламус – подкорковый центр всех видов чувствительности (кроме обонятельного), регулирует внешнее проявление эмоций (мимика, жесты, изменение пульса, дыхания)

Гипоталамус – центры вегетативной НС, обеспечивают постоянство внутренней среды, регулируют обмен веществ, температуру тела, чувство жажды, голода, насыщения, сна, бодрствования; гипоталамус контролирует работу гипофиза

Эпиталамус – участие в работе обонятельного анализатора

Передний мозг имеет два больших полушария: левое и правое

- Серое вещество (кора) находится сверху полушарий, белое – внутри

- Белое вещество – это проводящие пути полушарий; среди него – ядра серого вещества (подкорковые структуры)

Кора больших полушарий – слой серого вещества, 2-4 мм в толщину; имеет многочисленные складки, извилины

Каждое полушарие разделено бороздами на доли:

- лобная – вкусовая, обонятельная, двигательная, кожно- мускульная зоны;

- теменная – двигательная, кожно- мускульная зоны;

- височная – слуховая зона;

- затылочная – зрительная зона.

Важно! Каждое полушарие отвечает за противоположную сторону тела.

- Левое полушарие – аналитическое; отвечает за абстрактное мышление, письменную и устную речь;

- Правое полушарие – синтетическое; отвечает за образное мышление.

Спинной мозг расположен в костном позвоночном канале; имеет вид белого шнура, длина 1м; на передней и задней сторонах есть глубокие продольные борозды

В самом центре спинного мозга – центральный канал, заполненный спинномозговой жидкостью.

Канал окружен серым веществом (имеет вид бабочки), который окружен белым веществом.

- В белом веществе – восходящие (аксоны нейронов спинного мозга) и нисходящие пути (аксоны нейронов головного мозга)

- Серое вещество напоминает контур бабочки, имеет три вида рогов.

- передние рога – в них расположены двигательные нейроны (мотонейроны) – их аксоны иннервируют скелетные мышцы

- задние рога – содержат вставочные нейроны – связывают чувствительные и двигательные нейроны

- боковые рога – содержат вегетативные нейроны – их аксоны идут на периферию к вегетативным узлам

Спинной мозг – 31 сегмент; от каждого сегмента отходит 1 пара смешанных спинномозговых нервов, имеющих по паре корешков:

- передний (аксоны двигательных нейронов);

- задний (аксоны чувствительных нейронов.

Функции спинного мозга:

- рефлекторная – осуществление простых рефлексов (сосудодвигательных, дыхательных, дефекации, мочеиспускания, половых);

- проводниковая – проводит нервные импульсы от и к головному мозгу.

Повреждение спинного мозга приводит к нарушению проводниковых функций, вследствие чего – паралич.

Читайте также: