Парные сыворотки на полиомиелит

Глава 45. Возбудители полиомиелита

Заболевание полиомиелитом было известно очень давно. В египетском храме был обнаружен барельеф с изображением египетского жреца, у которого одна нога тоньше другой (сухая нога), а стопа другой находилась в положении "конской стопы" - теперь известно, что это результат заболевания полиомиелитом.

Возбудители полиомиелита входят в семейство Picornaviridae (от лат. pico - маленький, rna - РНК-содержащий).

Это семейство включает три рода, из которых в патологии человека наибольшее значение имеют энтеровирусы: возбудители полиомиелита, Коксаки и ECHO (Enteric cytopathogenic human orphan viruses) (orphan - сирота).

Вирусная этиология полиомиелита была установлена К. Ландштейнером и Э. Папером в 1909 г. в опытах на обезьянах.

Морфологическая структура (см. рис. 52) Полиовирус относится к малым вирусам (15-30 нм). Вирус состоит из однонитчатой РНК и белкового капсида, состоящего из 32 капсомеров. Форма вируса кубоидальная. Внешней оболочки нет. Углеводы и липиды не обнаружены. Инфекционные свойства связаны с РНК.

Культивирование. Вирус полиомиелита хорошо размножается в культуре клеток почек обезьян, фибробластов, эмбриона человека и перевиваемых культурах клеток. Размножение вируса сопровождается цитопатическим действием (дегенерацией клеток).

Антигенная структура. Известны три серологических типа вируса полиомиелита, которые обозначаются римскими цифрами (I, II, III). Наибольшее эпидемиологическое значение имеет вирус I типа (вызывает заболевания в 65-90% случаев). Вирус II типа обнаруживается в 10-12%, вирус III типа вызывает отдельные спорадические заболевания.

Серотипы полиовируса различаются в реакции нейтрализации. Они не вызывают перекрестного иммунитета.

Устойчивость к факторам окружающей среды. Кипячение убивает вирус быстро. Температура 50° С губит его через 30 мин. При комнатной температуре вирус может сохраняться до 3 мес. Низкие температуры он переносит хорошо. В испражнениях на холоде полиовирус сохраняется до 6 мес. В молоке - до 3 мес. Полиовирусы длительно сохраняются в почве, открытых водоемах, что имеет эпидемиологическое значение. Вирусы устойчивы к воздействию желудочного сока и к 1% фенолу. Чувствительны к формалину, хлорамину, перекиси водорода, перманганату калия и др.

Восприимчивость животных. К вирусу полиомиелита I и III типа чувствительны обезьяны (шимпанзе, макаки). К вирусу II типа чувствительны грызуны (хлопковые крысы, хомяки, мыши). Экспериментальное заражение вызывает у них заболевание, сопровождающееся параличами.

Источники инфекции. Больные люди и вирусоносители.

Пути передачи. Пищевой (вирус выделяется с фекалиями до 40 дней). Заболевание может передаваться мухами (мухи переносят вирус на лапках, брюшке) и через объекты окружающей среды; воздушно-капельный (в первые дни болезни вирус выделяется из носоглотки).

Патогенез. Входными воротами является слизистая оболочка верхних дыхательных путей и пищеварительного тракта. Попав в организм на слизистую носоглотки, вирус проникает в лимфатические узлы глоточного кольца и тонкого кишечника, где происходит его репродукция (размножение). В крови накапливаются вируснейтрализующие антитела, блокирующие проникновение вируса в ЦНС. В том случае, когда вирус все-таки проникает в ЦНС, он локализуется с двигательных клетках передних рогов спинного мозга и в сером веществе подкорки, где вызывает воспалительно-дегенеративный процесс. В результате возникают вялые параличи, чаще нижних конечностей.

Клинически полиомиелит протекает в трех формах: абортивной, непаралитической (менингеальной) и паралитической (в 1% случаев).

Полиомиелитом чаще болеют дети в возрасте от 5 мес до 5-6 лет. Выделяется вирус полиомиелита с испражнениями и слизью носоглотки.

Иммунитет. После перенесенного заболевания остается пожизненный иммунитет, обусловленный образовавшимися вируснейтрализующими антителами к гомологичным типам вируса.

Профилактика. Ранняя диагностика и изоляция больных.

Специфическая профилактика осуществляется активной иммунизацией. Первая вакцина была предложена Солком в 40-х годах XX века. Эта вакцина состояла из инактивированных формалином полиовирусов I, II и III типа. Однако она не вызывала образования стойкого иммунитета и была очень болезненна при внутримышечном введении.

Вторая вакцина была предложена Сэбином. Она состояла из живых аттенуированных (ослабленных) штаммов-мутантов трех типов полиомиелита. Эти штаммы были лишены инфекционных свойств, но сохранили иммуногенность.

В 60-х годах М. П. Чумаков и А. А. Смородинцев, использовав ослабленный штамм, полученный Сэбином, разработали метод приготовления вакцины в виде конфет-драже, что значительно облегчило ее применение. Массовая вакцинация детей привела к почти полной ликвидации полиомиелита в СССР, за, что авторы получили Ленинскую премию.

Механизм действия вакцины состоит в интерференции вирусов, т. е. вакцинный штамм вируса, заселяя клетки кишечника, блокирует репродукцию дикого штамма, а также в образовании вируснейтрализующих антител.

Лечение. Симптоматическое. Применяют иммуноглобулин.

Цель исследования: выявление вируса и определение его типа; серодиагностика.

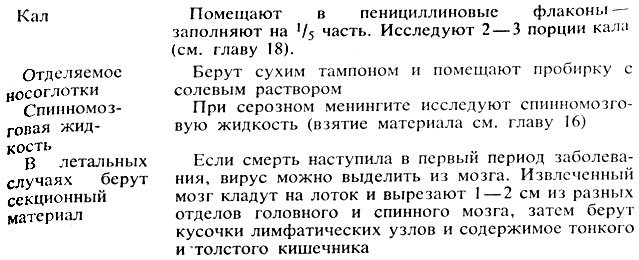

1. Кал больных (взятые на 1-й и 2-й неделе заболевания).

2. Носоглоточное отделяемое (взятое в первые дни заболевания).

3. Кусочки головного и спинного мозга, содержимое тонкого и толстого кишечника, лимфоузлы (секционный материал).

Способы сбора материала

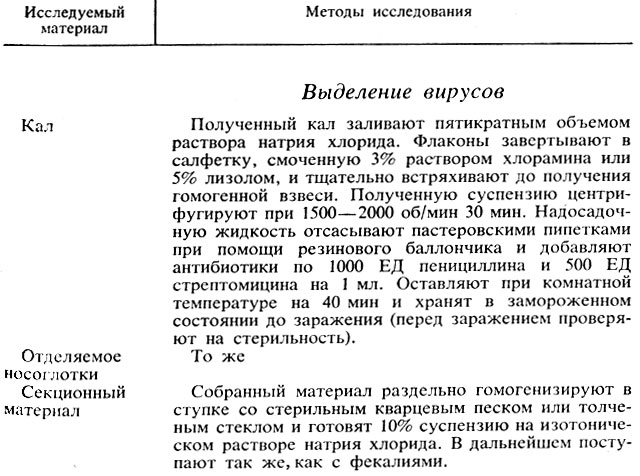

1. Выделение вирусов путем заражения различных культур клеток.

2. Серологическое исследование (реакция нейтрализации) и РСК.

Выделение вирусов проводят путем заражения исследуемым материалом двух видов культур - первичных и перевиваемых клеток.

Ход исследования

О наличии вируса судят по цитопатическому действию на клетки.

При отсутствии дегенерации клеток в течение 7-10 дней после заражения проводят следующий пассаж. Для второго посева используют культуральную жидкость, взятую из первого пассажа, и заражают новую культуру клеток.

При отсутствии дегенерации клеток во втором пассаже результат считают отрицательным.

При положительном результате проводят типирование выделенного вируса с коммерческими сыворотками против вируса полиомиелита трех типов методом нейтрализации в культуре клеток и РСК.

Методы ретроспективной диагностики. Для подтверждения диагноза полиомиелита ставят реакцию нейтрализации с парными сыворотками больного. Одну сыворотку берут в начале заболевания, вторую - через месяц после начала заболевания. Обе сыворотки исследуют одновременно в реакции нейтрализации. Для этого сыворотки прогревают в течение 30 мин при 56° С и разводят раствором Хенкса. Разведения делают от 1:4 до 1:1024. Каждое разведение смешивают со стандартной дозой вируса I, II и III типа. После часового контакта (при комнатной температуре) каждой смесью заражают по 2 пробирки со взвесью культуры клеток и помещают в термостат на 4-9 дней. О результатах реакции судят по изменению цвета среды (от малинового до желтого). Изменение цвета свидетельствует о наличии антител. Изменение цвета происходит потому, что клетки остаются жизнеспособными, образуют продукты обмена, изменяющие реакцию рН и соответственно цвет среды. Жизнеспособность клеток обеспечивает нейтрализация вируса соответствующей сывороткой.

Положительной реакцию считают только при четырехкратном увеличении титра вируснейтрализующих антител, т. е. если, например, титр первой сыворотки был 1:8, а во второй, взятой через 1-2 мес, титр не менее чем 1:32.

Вирус Коксаки впервые выделили в 1948 г. Г. Долдорф и И. Сиклс в городе Коксаки в США из испражнений детей при полиомиелитоподобных заболеваниях.

Морфологическая структура. Вирусы Коксаки относятся к мелким вирусам (20-30 нм). В их состав входит РНК и белок, форма кубоидальная.

Культивирование. Культивируются они так же как и полиовирус.

Антигенная структура. По антигенной структуре и патогенным свойствам вирусы Коксаки разделяют на 2 группы: А и В.

В группу А входят 24 серологических типа, которые различаются в реакции нейтрализации.

В группу В входят 6 серотипов, различающихся также в реакции нейтрализации.

Устойчивость к факторам окружающей среды. Кипячение губит вирусы Коксаки быстро, 50-55° С - через 30 мин. Низкие температуры вирусы переносят хорошо. При температуре -70° С они сохраняются около 3 мес. Вирусы устойчивы к различным концентрациям водородных ионов, действию эфира, 5% лизолу, но проявляют чувствительность к хлороводородной кислоте, формальдегиду и т. д.

Восприимчивость животных. Вирус типа А вызывает у новорожденных мышей параличи, а серотип 7 - полиомиелитоподобные заболевания у обезьян и хлопковых крыс. Вирус типа В у новорожденных мышей вызывает спастические параличи.

Источники инфекции. Вирусы Коксаки в природе широко распространены. Они выделяются с испражнениями и из носоглотки от больных и вирусоносителей.

Пути передачи. Пищевой (при использовании зараженной воды, пищи и при контакте с объектами внешней среды, инфицированными вирусом; вирусы могут переноситься мухами), воздушно-капельный (больной выделяет вирусы при чиханье, кашле в первые дни болезни).

Патогенез. Входными воротами является слизистая оболочка носоглотки и пищеварительного такта. Вирусы Коксаки характеризуются нейро- и миотропностью. Вирусы Коксаки А могут вызвать паралитические заболевания, схожие с полиомиелитом. Вирусы Коксаки группы В вызывают асептический серозный менингит, асептический миокардит и другие энтеровирусные заболевания.

Иммунитет. После перенесенного заболевания остается стойкий типоспецифический иммунитет.

Профилактика. Санитарные мероприятия: изоляция больных, карантин. Специфическая профилактика не разработана.

Лечение. Симптоматическое.

Цель исследования: выделение вируса и определение его типа.

Материал для исследования, способы его сбора и основные методы исследования такие же, как и при полиомиелите.

Методы диагностики. Выделение вирусов проводят так же, как и при полиомиелите: посев исследуемого материла на первичные и перевиваемые культуры клеток. Некоторые серотипы Коксаки А с трудом адаптируются в культуре клеток.

Выделенные вирусы идентифицируют в РСК и реакции нейтрализации.

Для дифференциации вируса Коксаки типа А от типа В ставят биологическую пробу: заражают новорожденных белых мышей (сосунков).

Вирус типа А вызывает у них вялые параличи без энцефалита, а вирус типа В вызывает судороги и параличи, кроме того, наблюдается поражение внутренних органов - печени, поджелудочной железы и др. При заболевании, вызванном вирусами Коксаки, используют также ретроспективный метод серодиагностики, ставят реакции нейтрализации с парными сыворотками (см. главу 45).

В 1941 г. Д. Эндерс при изучении полиомиелита выделил из кишечника больного вирус, который по серологическим свойствам отличался от вируса полиомиелита и других кишечных вирусов, и назвал его orphan - сирота. Дальнейшие работы показали, что имеется большое количество схожих с ним вирусов, а всю группу назвали ECHO - Enteric cytopathogenic human orphan viruses.

Морфологическая структура. Величина вируса ECHO 10-15 нм. По своей структуре и репродуктивной способности он мало отличается от полиовирусов и вирусов Коксаки.

Культивирование. Вирусы ECHO, так же как вирусы полиомиелита и Коксаки, культивируют на первичных и перевиваемых линиях клеток.

Антигенные свойства. Вирусы ECHO включают 32 серологических типа, не создающих перекрестного иммунитета.

Устойчивость к факторам окружающей среды. Такая же, как и у вирусов Коксаки.

Восприимчивость животных. Животные не чувствительны к вирусам ECHO.

Источники инфекции, пути передачи и входные ворота. Такие же, как у вирусов полиомиелита и Коксаки.

Патогенез. Вирусы ECHO являются причиной разнообразных заболеваний - вызывают асептический серозный менингит, энтеровирусную лихорадку, эпидемические экзантемы, миокардит и другие лихорадочные заболевания.

Иммунитет. Вирусы ECHO создают стойкий иммунитет за счет вируснейтрализующих антител.

Профилактика. Общесанитарные мероприятия как и при других кишечных инфекциях, но следует помнить, что переохлаждение и перегревание способствуют распространению энтеровирусных заболеваний. Специфическая профилактика не разработана.

Лечение. Симптоматическое.

Материал для исследования, способы его сбора, основные методы исследования и диагностики такие же, как и для других энтеровирусных заболеваний. Однако в качестве культуры клеток ткани лучше использовать первично-трипсинизированные.

1. Какие вирусы включены в семейство Picornaviridae?

2. Каковы величина и морфологическая структура вирусов полиомиелита, Коксаки и ECHO?

3. Какие Вы знаете методы культивирования полиовирусов? Чем сопровождается размножение вирусов в культурах клеток?

4. Какие Вы знаете типы полиовирусов? Какой из них имеет наибольшее эпидемиологическое значение?

5. Источники заболевания, ворота инфекции и патогенез при заболевании полиомиелитом.

6. Расскажите о специфической профилактике полиомиелита.

7. Какой материал следует взять для исследования и какие основные методы используются для диагностики при подозрении на полиомиелит?

1. Вирусологический метод. Изучение ЦПД вируса полиомиелита. Фильтратом испражнений больного полиомиелитом, обработанных антибиотиками, заражена культура клеток ФЭЧ (фибробласты эмбриона человека). ЦПД вируса полиомиелита при микроскопии культуры ткани под малым увеличением проявляется мелкозернистой деструкцией клеток с образованием в них гранул, оттесняющих ядро к периферии. Микрокартину описать, зарисовать.

2. Серологический метод (ретроспективная диагностика). Выявление антител в парных сыворотках крови больного полиомиелитом с помощью цветной пробы. В пробирках, где не происходит репродукции вируса в результате нейтрализации его антителами, среда окрашивается в желтый цвет из-за образования клетками культуры ткани кислых продуктов метаболизма. Диагностическое значение имеет 4-кратное нарастание титра антител.

3. Дифференциация вирусов Коксаки А и В - биологический метод.Фильтрат испражнений больного, обработанный антибиотиками, вводят внутрибрюшинно 1-4 дневным мышам-сосункам. Мыши заболевают на 3 -7 день. Вирусы Коксаки А вызывают вялые параличи, Коксаки В – спастические.

4. Изучить биопрепараты для профилактики, диагностики и лечения:

· диагностические типоспецифические сыворотки для типирования вирусов полиомиелита, Коксаки и ECHO;

· отечественная живая вакцина против полиомиелита, содержащая вакцинные вирусы трех типов. В России зарегистрированы также 3 вакцины для профилактики полиомиелита фирмы Пастер Мерье Коннот (Франция): Полио Сэбин-ВЕРО – живая вакцина, Имовакс полио - инактивированная вакцина, Тетракокк – комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита.

· иммуноглобулин нормальный человеческий.

Лабораторная диагностика вирусных гепатитов

В настоящее время известно 8 гепатотропных вирусов (A - HAV, B - HBV, C - HCV, D - HDV, E - HEV, F - HFV, G – HGV, а также TTV - transfusion transmitted virus, передающийся при трансфузиях). Поражения печени могут вызывать и другие вирусы (например, цитомегаловирус, герпесвирусы и т.д.). В связи с трудностью культивирования вирусов гепатитов ведущая роль в лабораторной диагностике вирусных гепатитов отводится серологическим методам, а в последнее время - методам генодиагностики (ПЦР).

Гепатит А

Вирус гепатита A (HAV)относится к семейству пикорнавирусов, роду Hepatovirus.

Материалом для исследования являются фекалии больного. Вирус гепатита А интенсивно выделяется с фекалиями больных в течение нескольких дней в конце инкубационного периода до появления клинических проявлений инфекции, после чего его концентрация резко снижается.

Экспресс-диагностиказаключается в постановке ИЭМ, РИА, ИФА с целью выявления вируса или его антигенов в экстракте фекалий.

Вирусологический метод состоит в заражении фильтратом фекалий чувствительных животных (шимпанзе и обезьян-мармозеток), а также культуры лимфоцитов человека. Индикацию и идентификацию вируса проводят с помощью РИФ или электронной микроскопии.

Серологический метод– выявление антител класса IgM к вирусу гепатита А, появляющихся в ранние сроки инфекции и указывающих на свежее инфицирование, а также антител класса IgG (обычно с помощью ИФА или РСК, редко - ИЭМ, РИА).

Генодиагностика.Для диагностики гепатита А разработана ПЦР, однако она широко не применяется, так как метод ИФА позволяет в уже ранние сроки инфекции обнаружить антитела класса IgM к данному вирусу.

Гепатит В

Вирус гепатита В (HBV)относится к роду Orthohepadnavirusсемейства Hepadnaviridae,содержит поверхностный антиген HBsAgи два внутренних - HBcAg(cor -сердце) и HBeAg, (ДНК-полимераза), к которым у больного образуются соответствующие антитела.

Экспресс-диагностикагепатита Ввключает определение HbsAg, с помощью ИФА, РИА, РОНГА, РПГ, встречного иммуноэлектрофореза, РИМ, РОНГА. Антиген появляется в сыворотке крови больного в инкубационном периоде за несколько недель (до 8) до повышения активности аминотрансфераз.

Серологическое исследование -выявление в сыворотках крови больных и носителей антител к антигенам HBV с помощью ИФА, РНГА РПГ, реже - РИА, РВИЭФ. Определение антигенов HBV и антител к ним имеет важное диагностическое и прогностическое значение. В инкубационном периоде в течение 2-5 месяцев выявляется HBsAg, а при хроническом течении более длительный промежуток времени. Острый период инфекции характеризуется появлением HBcAg и HbeAg (обнаруживается в крови в течение 1-7 недель; его появление на 1-3 неделе болезни является неблагоприятным прогностическим признаком). В стадию ранней реконвалесценции из крови исчезают HBcAg и HbeAg, нопоявляются и затем нарастают антитела к НВс и НВе антигенам. Стадия поздней реконвалесценции характеризуется наличием антител ко всем трем антигенам HBV.

При хроническом агрессивном гепатите В в крови обнаруживаются HBsAg и HbeAg. Для этой формы гепатита характерновысокое содержание антител к НВс антигену класса IgM, что указывает на активную репродукцию вируса.

У носителей вируса гепатита В в крови выявляются HbsAg, антитела к HbcAg и НВеAg класса IgM, редко – антитела к HbcAg и к HbsAg класса IgG.

В крови больных гепатитом В могут быть обнаружены также дельта-частицы (или дельта-антиген), представляющие собой вирусы гепатита D, часто ассоциированные с вирусом гепатита В.

Генодиагностика.Разработано несколько методов генодиагностики (методы гибридизации, лигазная цепная реакция, ПЦР и др.). Наибольшее распространение получила ПЦР, являющаяся информативным методом при бессимптомных, хронических и смешанных формах гепатитов. ПЦР используют также для оценки уровня вирусемии и эффективности проводимого лечения.

Другие гепатиты

Вирус гепатита С (HCV) РНК-геномный представитель рода семейства Flaviviridae. Выделяют 6 сероваров ЯСК, каждый из которых преимущественно встречается в определенной стране (например, 1-й тип — в США, 2-й тип — в Японии).

Вирус гепатита D (HDV) - дефектный сателлитный РНК-содержащий вирус, осложняющий течение гепатита В, входит в род Deltavirusсемейства Togaviridae,. Самостоятельную инфекцию не вызывает.

Вирус гепатита Е (HEV) - РНК-геномный представитель рода Calicivirus семейства Caliciviridae,

Вирус гепатита G (HGV) условно относящийся к семейству Flaviviridae.

Серологический метод является в реальной практике основным методом лабораторной диагностики указанных гепатитов, т.к. культивирование этих вирусов связано с большими трудностями. Антитела к вирусам гепатитов в парных сыворотках крови больных выявляют с помощью ИФА, РИА, ИЭМ, РИФ с дифференциацией антител по классам иммуноглобулинов (в частности по IgM - маркеру свежего инфицирования). Антитела класса IgM к вирусам гепатитов D, Е и G появляются через 10-15 дней после начала клинических проявлений инфекции, к вирусам гепатита С – через 3 месяца. Антитела класса IgG IgM к вирусу гепатита D можно выявить спустя от 2 до 11 недель, а к вирусам Е и G через 30 дней после перенесенной инфекции. Подтверждающим лабораторным методом является иммуноблотинг.

Генодиагностика.Важным методом диагностики HCV инфекции является ПЦР, которая позволяет выявить виремию и ее уровень по содержанию РНК вируса в крови у бессимптомных носителей вируса, а также у больных уже в инкубационном периоде (задолго до появления антител) и в период разгара инфекции, что имеет важное значение для выбора обоснованной терапии и прогнозирования инфекции. ПЦР является единственным методом, позволяющим отличить перенесенный гепатит С от имеющейся инфекции у данного пациента в данный момент.

ПЦР позволяет выявить также РНК вируса гепатита D при всех вариантах этой инфекции, подтверждая результаты определения антител к этому вирусу с помощью ИФА, т.к. результаты серологических исследований могут быть сомнительными или отрицательными в случаях связывания антител антигенами вируса.

Самостоятельная работа студентов

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

Полиомиелит – это серьезное заболевание, вызванное вирусной инфекцией. Недуг тяжелый, протекает преимущественно с поражением ЦНС. Он приводит к самым разным последствиям, а потому важно вовремя его обнаружить и начать лечение.

Диагностика полиомиелита подразумевает проведение ряда исследований. О них следует рассказать подробнее, а также уделить немного внимания причинам, симптомам и возможным последствиям данного недуга.

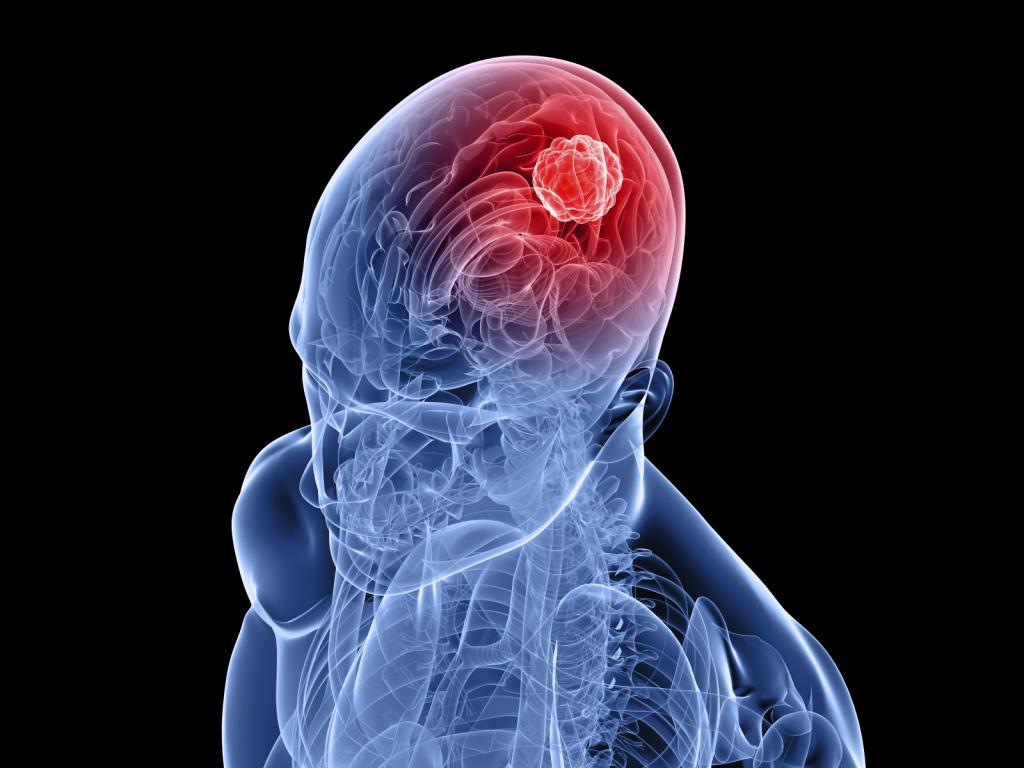

Вкратце о заболевании

Прежде чем обсудить принципы диагностики полиомиелита, необходимо изучить специфику данного недуга. Это – энтеровирусная инфекция, которую вызывают полиовирусы. Они поражают мотонейроны передних рогов спинного мозга. Данное воздействие приводит к серьезным паралитическим осложнениям с последующей инвалидизацией больного.

Как правило, недуг поражает детей, возраст которых составляет менее 4 лет. На них приходится 60-80% случаев.

Последняя эпидемия пришлась на середину прошлого столетия. В конце 80-х ВОЗ приняла резолюцию, целью которой стала ликвидация данного заболевания во всем мире.

На сегодняшний день в странах, где проводят профилактическую вакцинацию против полиомиелита, недуг встречается в виде спорадических единичных случаев. Это Индия, Афганистан, Сирия, Нигерия, Пакистан. Наша страна, а также Северная Америка и государства Западной Европы свободны от полиомиелита.

Причины

Данное заболевание вызывают антигенные типы полиовируса, которые относятся к роду энтеровирусов. Всего их три. Но наибольшую опасность несет вирус первого типа – на него приходится 85% случаев. Он очень живучий, может сохраняться до 6 месяцев в испражнениях и до 100 суток в воде.

Он переносит даже замораживание и высушивание, на него не воздействуют антибиотики и пищеварительные соки. Погибнуть вирус может лишь в результате следующих воздействий:

- Нагревание и последующее кипячение.

- Обработка дезинфицирующими средствами.

- Ультрафиолетовое облучение.

Источником вируса может быть не только зараженный человек. Его способен распространить бессимптомный носитель. Сам он может не болеть полиомиелитом. Однако своей носоглоточной слизью и испражнениями распространять будет. Передается вирус фекально-оральным, воздушно-капельным и контактным путями.

Попадая в организм, он внедряется в клетки, вследствие чего нарушается синтез белка и нуклеиновых кислот. Результатом становятся деструктивные и дистрофические изменения. Возможна полная гибель нейрона. Следствие разрушения 1/3-1/4 нервных клеток – развитие полных параличей и парезов.

Симптомы

Прежде чем перейти к обсуждению диагностики и принципов лечения полиомиелита у детей и взрослых, надо перечислить симптомы, которые указывают на развитие столь специфического недуга.

Инкубационный период длится 8-12 дней. Если развивается инаппарантная форма, то клинически недуг никак не проявляется. Его обнаруживают лишь в результате лабораторных исследований.

Недуг висцеральной формы проявляется интоксикацией, лихорадкой, диареей, болями в животе, умеренными катаральными явлениями. Заболевание заканчивается примерно через 3-7 дней после того, как симптомы дают о себе знать. Никаких остаточных неврологических проявлений не наблюдается.

Самым тяжелым является заболевание паралитической формы. Наблюдается диспепсия, трахеит, фарингит, ринит, боли в конечностях и позвоночнике, 2-волновая лихорадка, судороги, спутанность сознания. На 3-6 день наступает паралитическая фаза. К концу второй недели поражаются жизненно важные центры продолговатого мозга, возможен паралич диафрагмы и дыхательных мышц.

Диагностика

Рассмотрев причины, симптомы и виды полиомиелита, нужно уделить внимание и этой теме. Этот серьезный редкий недуг обычно начинает подозревать детский невролог или педиатр. Основаниями для предположений является анамнез, диагностически значимые симптомы и эпидемиологические данные.

Есть определенные трудности. Не все доктора сразу назначают анализ на полиомиелит, так как не всегда подозревается именно данный недуг. Часто ошибочно устанавливают диагноз серозного менингита, острой кишечной инфекции, ОРВИ, гриппа.

Точно определить заболевание способны помочь лабораторные тесты, о которых подробно будет рассказано далее. Сейчас же нужно обсудить другие методы.

Важно дифференцировать вирус, а потому проводится полимеразная цепная реакция. Еще часто назначают люмбальную пункцию. При ее проведении спинномозговая жидкость вытекает под большим давлением. В ходе исследования удается выявить ее бесцветность, прозрачность, а также увеличенное содержание глюкозы и белка. После проведения электромиографии удается подтвердить поражение на уровне передних рогов спинного мозга.

Рассказывая про методы диагностики полиомиелита, также следует оговориться, что недуг необходимо вовремя дифференцировать с ботулизмом, миелитом, синдромом Гийена-Барре, серозным менингитом, клещевым энцефалитом и полиомиелитоподобными заболеваниями.

Вирусологический метод

Он применим в диагностике полиомиелита в обязательном порядке. Очень важно выделить вирус и идентифицировать его. В качестве биоматериала необходим кал больного. Чуть реже берут ликвор, кровь и носоглоточный смыв.

Материал сначала фильтруют, а затем подвергают обработке антибиотиком. Затем вносят его в культуру клеток Нер-2 и RD (из человеческой рабдомиосаркомы). Приблизительно через 5-7 суток возникает цитопатическое действие вирусов (ЦПД), проявляющееся в форме мелкозернистой деструкции клеток.

Идентификацию вируса проводят в реакции нейтрализации. Это значит, что в культуры тканей заносят вирус, соединенный с поливалентной противополиомиелитной сывороткой трех типов. Это первый этап. Следующий шаг – ведение вируса с отдельными типовыми сыворотками, являющимися моновалентными. Каков результат? Если сыворотка и тип вируса идентичны, то ЦПД не наблюдается.

Серологический метод

Его также задействуют для диагностики полиомиелита. Он помогает определить, нарастает ли в крови переболевших пациентов титр антител.

Для этого в культуре ткани применяют реакцию нейтрализации с парными сыворотками, которые были получены в период острой стадии заболевания, а также в момент реконвалесценции.

Ставят иммуноферментный анализ (ИФА), а также реакцию связывания комплемента (РСК). В случае положительного результата удается определить 4-кратное нарастание титра антител во 2-й сыворотке, если сравнивать с 1-й.

Что это такое – ИФА-анализ? Активно развивающееся направление химической энзимологии. Это метод с уникальной специфичностью иммунохимической реакции. Проще говоря, антитела связываются лишь с конкретными антигенами. ИФА широко внедрился в разные медицинские области, поскольку используемые реагенты стабильны, методы регистрации просты, а цена проведения довольно мала.

Формы заболевания

Рассуждая о диагностике полиомиелита у детей и взрослых, необходимо оговориться, что пресловутая дифференциация всегда проводится на основе симптоматики. И у каждой формы заболевания она индивидуальна. Можно выделить такой перечень:

- Менингеальная форма. Проявления: выраженный болевой синдром, натянутые корешки спинномозговых нервов и нервных стволов, их болезненность при пальпации.

- Спинальная форма. Проявления: щадящая, не паретическая походка, сохранность мышечного тонуса, дискомфорт в суставах при пассивных движениях, повышение глубоких рефлексов, воспалительные изменения в крови. Данный недуг часто путают с полирадикулоневритом, дифтерийной полинейропатией, спинальной амиотрофией Верднига-Гоффманна.

- Полиомиелитическая форма. Патологический процесс диагностируется в шейных сегментах. Проявления: параличи мышц плечевого пояса и шеи, вялые парезы, лимфоцитарный плеоцитоз (незначительный, 40-60 клеток), увеличенный уровень белка (примерно 0,66-1,0 г/л). Изучая исследуемый материал при лабораторной диагностике полиомиелита, врачи учитывают эпидемиологический анамнез. Это может быть употребление сырого молока, укус клеща и т. д.

- Дифтерийная форма. Проявления: симметричность поражений, медленное нарастание парезов на протяжении нескольких недель, обнаружение нарушений биоэлектрической активности в процессе проведения электронейромиографии. Диагностируется спустя 1,5-2 месяца после дифтерии.

- Полирадикулоневрит. Проявления: медленное развитие и дальнейшее нарастание симметричных парезов, расстройство чувствительности по корешковому и полиневритическому типам, повышенное количество в спинно-мозговой жидкости белка.

- Понтийная форма. Проявления: снижение вкусовой восприимчивости на соленое и сладкое, слезотечение на пораженной стороне, ощущаемая при пальпации боль тригеминальных точек, нарушения в чувствительности лица и спонтанные боли.

- Бульбарная форма. Проявления: судорожный синдром и глубокие расстройства сознания. Важно дифференцировать ее со стволовыми энцефалитами.

В рамках темы, касающейся дифференциальной и микробиологической диагностики полиомиелита, надо оговориться, что поражения нервной системы, которые клинически не отличаются от рассматриваемого недуга, часто вызывают энтеровирусы группы Коксаки-ЕСНО. В таких случаях задействуют весь комплекс серологических и вирусологических диагностических методов и уже упомянутый ранее метод ПЦР.

Специфическая профилактика

Выше было рассказано об особенностях недуга, основном методе лабораторной диагностике и о том, что такое ИФА-анализ. Это все важно, но теперь стоит также поведать про специфическую профилактику, осуществляемую убитыми и живыми вакцинами.

Метод интересный. В убитой вакцине содержатся вирусы полиомиелита З-го, 2-го и 1-го типов. Их выращивают в почечной ткани обезьян. Убитая вакцина провоцирует гуморальный иммунитет – образование IgM и IgG. Но в то же время не препятствует происходящей в клетках слизистой оболочки кишечника репродукции вирусов.

Живая вакцина типов 3, 2 и 1 образуется из аттенуированных штаммов, которых культивируют также в почечных клетках, но только других животных – зеленых африканских мартышек.

Кроме пресловутых IgM и IgG-антител, ею индуцируются секреторные IgA. Данный процесс происходит в слизистой оболочке ЖКТ (тонкого кишечника, если быть точнее). И именно они являются антителами к полиомиелиту, препятствующими циркуляции диких штаммов.

Прием вакцины

В подавляющем большинстве больниц стран СНГ распространена оральная вакцина. Прививка делается просто: препарат, о котором рассказывалось выше, закапывают в ротовую полость.

Выполняют это после того, как ребенку исполнится 3 месяца. Далее потребуется сделать еще две вакцинации. Интервал между ними – 1,5 месяца. Выходит, к врачу младенца нужно будет отнести, когда ему будет 4 и 6 соответственно. Ревакцинацию проводят в 18 и 20 месяцев, а потом лишь в 14 лет.

Нужно быть предупрежденным о том, что после введения в организм ослабленных вирусов, способен развиться так называемый вакцинноассоциированный полиомиелит. Вероятность очень мала, но имеется. Чаще всего недуг развивается у младенцев после их первой вакцинации. Какова причина? Обычно – сниженный иммунитет или спонтанная мутация вируса в условиях организма ребенка.

И, кстати, так как после прививки грудничок становится потенциальным носителем вируса, от него могут заразиться не вакцинированные люди, а еще те, у кого иммунитет подавлен.

Лечение

Немного внимания надо уделить и клиническим рекомендациям. Полиомиелит манифестных форм всегда лечится стационарно. Больному показана изоляция, покой, высококалорийная диета и постельный режим.

Очень важно придать конечностям правильное с точки зрения физиологии положение. Необходим массаж грудной клетки и профилактика пролежней. Если у больного наблюдается дисфагия, то питание организуют через назогастральный зонд. В случае нарушения самостоятельного дыхания показана искусственная вентиляция легких.

К сожалению, специфическое лечение не разработано. Вакцины, особенности которых были рассмотрены выше, предотвращают развитие заболевания, не давая ему развиться (выработка иммунитета). Но они не лечат полиомиелит. А потому проводят патогенетическую и симптоматическую терапию.

Прописывают прием аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, дегидратирующих и обезболивающих препаратов, дыхательных аналептиков, неостигмина и т. д.

В восстановительный период время уделяется реабилитационным мероприятиям. А именно:

- Лечебная физкультура.

- УВЧ.

- Лечение в санаториях.

- Ортопедический массаж.

- Общие лечебные ванны.

- Парафинолечение.

Лечение и профилактика детей всегда проводится при непосредственном участии детского ортопеда. Если выявляется риск развития контрактур, то назначают наложение лонгет, гипсовых повязок, ортопедических шин, а также ношение специальной обуви.

Всегда есть вероятность возникновения остаточных явлений. Их лечение обычно включает сухожильно-мышечную пластику, теномиотомию, артрориз, тенодез, резекцию и дальнейшую остеотомию костей, коррекцию сколиоза хирургическим методом и т. д.

Осложнения и прогнозы

Нельзя не рассказать о том, чем опасен полиомиелит. Данное заболевание часто приводит к инвалидности. Если парализованные конечности и начинают двигаться, то они остаются деформированными – они укорачиваются, а мышцы атрофируются.

Патологический процесс может затронуть дыхательную систему, а это чревато дыхательными расстройствами, из-за которых человек может даже умереть (задохнуться).

Легкие формы недуга обычно проходят бесследно. А за счет целенаправленной многолетней вакцинопрофилактики в структуре преобладают лишь абортивная и инаппарантная формы инфекции. Они лечатся успешно. Паралитические формы поражают лишь людей, не прививавшихся от полиомиелита. А это – обязательная профилактика.

Если вдруг возникает подозрение, что ребенок заразился полиомиелитом, то его немедленно изолируют, а в помещениях, где он находился, проводят дезинфекцию. Лица, с которыми он контактировал, помещаются под наблюдение, а также подвергаются иммунизации ОПВ вне очереди.

Читайте также: