Переносчик возбудителя энцефалита 1 вошь 2 блоха

А1. В основе сложного поведения общественных насекомых лежит

1) инстинкт

2) условный рефлекс

3) рассудочная деятельность

4) развитие с метаморфозом

А2. Прогрессивная особенность членистоногих, по сравнению с кольчатыми червями, – появление

1) отделов тела и наружного скелета

2) незамкнутой кровеносной системы

3) нервной системы узлового типа

4) пищеварительной системы

А3. Развитие с полным превращением характерно для

1) саранчи 2) тлей 3) пауков 4) бабочек

А4. У личинки насекомого отсутствует способность к

1) активному перемещению

2) половому размножению

3) самостоятельному питанию

4) линьке и росту

А5. На какой стадии развития насекомые активно питаются и растут, но не способны к размножению?

1) яйца2) личинки3) куколки4) взрослого насекомого

А6. Чешуйки на крыльях, сосущий ротовой аппарат, личинку-гусеницу имеют

1) бабочки2) двукрылые 3) перепончатокрылые 4) жуки

А7. Какая особенность насекомых позволяет им приспосабливаться к изменяющимся условиям среды?

1)развитие с неполным превращением

2)способность хорошо маскироваться

3) быстрая смена поколений

4)развитие с полным превращением

А8. Среди беспозвоночных животных наиболее сложное строение имеют

1) кольчатые черви

2) членистоногие

3) моллюски

4) кишечнополостные

А9. У насекомых, в отличие от других беспозвоночных,

1) на головогруди четыре пары ног, брюшко нечленистое

2) конечности прикрепляются к головогруди и брюшку

3) на голове две пары ветвистых усиков

4) тело состоит из трёх отделов, на груди крылья и три пары ног

А10. К какому типу относят животных, наружный скелет которых содержит хитин?

1) хордовых 2) членистоногих3) моллюсков 4) кольчатых червей

А11. У каких членистоногих переваривание пищи начинается вне организма?

1) клещей 2) пауков 3) речных раков 4) малярийных комаров

А12. Переваривание пищи начинается вне пищеварительного канала у

1) пауков2) насекомых3) ракообразных4) моллюсков

А13. Какая часть тела речного рака обозначена на рисунке вопросительным знаком?

1) грудь 2) хвост 3) брюшко 4) плавники

А14. Какие животные имеют хитиновый покров и конечности, отделы которых соединены с помощью суставов?

1) моллюски2) бесчерепные 3) кольчатые черви 4) членистоногие

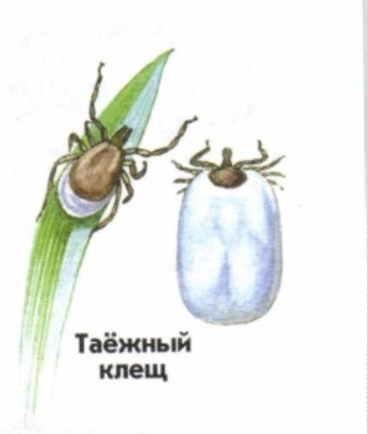

А15. Переносчик возбудителя энцефалита –

1) вошь 2) блоха 3) чесоточный клещ 4) таёжный клещ

А16. Укус таежного клеща опасен для человека, так как клещ

1) вызывает малокровие

2) переносит возбудителя заболевания

3) разрушает лейкоциты

4) является возбудителем заболевания

А17. Благодаря непрямому развитию у животных ослабляется конкуренция между

1) особями разных видов

2) популяциями разных видов

3) личинками и взрослыми формами

4) взрослыми особями вида

А) класс НасекомыеБ) вид Капустная белянкаВ) отряд Чешуекрылые

Г) тип ЧленистоногиеД) род Огородные белянкиЕ) семейство БелянкиБДЕВАГ

1) три стадии развития4) личинка cходна по внешнему строению со взрослым насекомым

2)четыре стадии развития 5) за стадией личинки следует стадия куколки

3)личинка не похожа на взрослое насекомое6) личинка превращается во взрослое насеком

В7. Укажите признаки, позволяющие объединить Ракообразных, Паукообразных и Насекомых в тип Членистоногие.

1) способность к жаберному дыханию 4) парные зелёные железы

2) хитиновый покров тела5) развитие крыльев как органов движения

3) сегментированность тела6) членистые конечности

С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, объясните их.

1. Основные классы типа членистоногих – Ракообразные, Паукообразные и Насекомые. 2. Насекомые имеют четыре пары ног, а паукообразные – три пары. 3. Речной рак имеет простые глаза, а паук-крестовик – сложные. 4. У паукообразных на брюшке расположены паутинные бородавки. 5. Паук-крестовик и майский жук дышат с помощью лёгочных мешков и трахей.

1) 2 — насекомые имеют три пары ног, а паукообразные — 4 пары;

2) 3 — речной рак имеет сложные глаза, а паук-крестовик простые;

3) 5 — паук-крестовик дышит с помощью легочных мешков и трахей, а майский жук только с помощью трахей.

С2. Какие органы растений поврежд майские жуки на разных стадиях индивидуаль развития?

1)корни растений повреждают личинки; 2)листья деревьев повреждают взрослые жуки.

С3. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, объясните их.

1. Основные классы типа членистоногих – Ракообразные, Паукообразные и Насекомые. 2. Тело ракообразных и паукообразных расчленено на голову, грудь и брюшко. 3. Тело насекомых состоит из головогруди и брюшка. 4. У паукообразных усиков нет. 5. У насекомых две пары усиков, а у ракообразных – одна пара.

1)2 – тело ракообразных и паукообразных состоит из головогруди и брюшка;

2)3 – тело насекомых состоит из головы, груди и брюшка;

3)5 – у насекомых одна пара усиков, а уракообразных две пары.

С4. Чем отличается кровеносная система членистоногих от кровеносной системы кольчатых червей? Укажите не менее 3-х признаков, которые доказывают эти отличия.

1)у членистоногих кровеносная система незамкнутая, а у кольчатых червей замкнутая;

2)у членистоногих имеется сердце на спинной стороне;

3)у кольчатых червей сердца нет, его функцию выполняет кольцевой сосуд.

С5. Определите, к какому типу и классу относят изображённое животное и по каким признакам. Приведите не менее трёх признаков.

Тесты составлены в формате ОГЭ,для текущего контроля знаний.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| kontrolnyy_rabota_no3.docx | 27.22 КБ |

Предварительный просмотр:

Контрольный тест №3

1.Раздел биологии, изучающий животных, называют:

а) ботаника; б) зоология; в) генетика; г) вирусология.

2.По способу питания животные являются: а) автотрофами; б) гетеротрофами в) миксотрофами

3. Органоидом движения у эвгленыслужат: а) жгутики; б) ложноножки; в) реснички.

4. Днем питается как растение, в темноте питается как животное:

а) амеба; б) инфузория-туфелька; в) эвглена зеленая.

5. Тело гидры образовано:

а) из одного слоя клеток; б) из двух слоев клеток; в) одной клеткой.

6. Белая планария относится:

а) Классу Кольчатые черви; б) Классу Плоские черви;

в) Классу Круглые черви.

7. У паразитических червей покровы тела:

а) снабжены ресничками; б) состоит из хитина; в) не растворяются пищеварительными соками.

8.Снаружи тело Членистоногих покрыто: а) плотной кутикулой, состоящей из хитина;

в) кожей, покрытой роговыми чешуйками.

9. Внекишечное пищеварение характерно:

а) для речного рака; б) для паука; в) для майского жука.

10. Для насекомых характерно:

а) 4пары ног; б) 3 пары ног; в) 5 пар ног.

11. Для Хрящевых рыб характерно:

а) наличие плавательного пузыря, костный скелет;

б) отсутствие плавательного пузыря, скелет хрящевой.

12. Органы дыхания у земноводных: а) жабры; б)легкие; в) кожа, легкие.

13. Для пресмыкающихся характерно:

а) внутреннее оплодотворение; б) наружное оплодотворение.

14. К типу хордовых относятся следующие классы:

а) Земноводные и Пресмыкающиеся; б) Головоногие и Двустворчатые;

в) Насекомые и Паукообразные.

15. Для млекопитающих характерно:

а) 3-х камерное сердце; б) наличие киля в скелете;

в) вскармливание детенышей молоком.

16. Позвоночник у млекопитающих состоит из отделов:

а) шейный, грудной, хвостовой;

б) шейный, поясничный, хвостовой;

в) шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой.

17. Выберите признаки, характерные для класса Млекопитающие.

а) Развиваются из трех зародышевых листков

б) Размножаются только половым путем

в) Есть стрекательные клетки

г) Органы дыхания — жабры, трахеи, легкие

д) Теплокровные, в основном плацентарные животные

е) Нервная система представлена брюшной нервной цепочкой

18.Донашивают детеныша в сумке:

19.К жвачным животным относятся:

20.Выберите три наиболее существенные эволюционные приобретения млекопитающих.

б) Возникновение реакций матричного синтеза

г) Прикрепленность к месту обитания

д) Связь с водой

е) Дифференциация зубов

21. Установите последовательность систематических единиц, начиная с наименьшей

д) Свинья кистеухая

22.Установите соответствие между особенностями строения животных и группами, которым их относят в зависимости от вида потребляемой пищи.

Особенности строения Группы животных

А) слепая кишка короткая или 1) хищники

Б) хорошо развиты клыки

В) кишечник во много раз длиннее тела

Г) желудок имеет несколько отделов

Д) кишечник короткий

23.Приведите примеры доказательства высокой организации птиц в отличие от рыб на примере кровеносной и нервной систем.

1. Укажите признак, характерный только для царства животных:

1) дышат, питаются, размножаются; 2) состоят из разнообразных тканей;

3) обладают раздражимостью; 4) имеют нервную ткань.

2. В какие подцарства объединяют животных?

1) беспозвоночные и позвоночные; 2) членистоногие и хордовые;

3) одноклеточные и многоклеточные; 4) птицы и млекопитающие.

3. Размножение малярийного паразита в крови человека происходит в:

1) лейкоцитах; 2) эритроцитах; 3) тромбоцитах; 4) лимфоцитах.

4. Какое животное не имеет лучевую симметрию тела?

1) медуза-корнерот; 2) белая планария; 3) пресноводная гидра; 4) красный коралл.

5.Какое животное является промежуточным хозяином печёночного сосальщика?

1) собака; 2) человек; 3) корова; 4) малый прудовик.

6. Животные какого типа имеют наиболее высокий уровень организации?

1) Кишечнополостные; 2) Плоские черви; 3) Кольчатые черви;

4) Круглые черви.

7. Переваривание пищи начинается вне пищеварительного канала у:

1) пауков; 2) насекомых; 3) ракообразных; 4) моллюсков.

8. Переносчик возбудителя энцефалита:

1) вошь; 2) блоха; 3) чесоточный клещ; 4) таёжный клещ.

9. Внутренний скелет – главный признак:

1) позвоночных; 2) насекомых; 3) ракообразных; 4) паукообразных.

10.Один круг кровообращения и двухкамерное сердце имеют:

1) нильский крокодил; 2) голубая акула; 3) дельфин белобочка;

4) болотная черепаха.

11. Признаки, отличающие земноводных от других наземных позвоночных:

1) расчленённые конечности и дифференцированный позвоночник;

2) сердце с неполной перегородкой в желудочке;

3) голая слизистая кожа и наружное оплодотворение;

4) замкнутая система кровообращения и двухкамерное сердце.

12. Непостоянную температуру тела имеет:

1) прыткая ящерица; 2) заяц-беляк; 3) пёстрый дятел; 4) синий кит.

13.Признак приспособленности птиц к полёту:

1) появление четырёхкамерного сердца; 2) роговые щитки на ногах;

3) наличие полых костей; 4) наличие копчиковой железы.

14.Главное отличие млекопитающих от других позвоночных животных:

1) наличие шейного отдела позвоночника; 2) два круга кровообращения;

3)выкармливание детёнышей молоком 4)теплокровность и четырёхкамерное сердце.

15. Зрячие и способные к передвижению детёныши рождаются у:

1) белки 2) сайгака 2) мыши

16. Признаки пресмыкающихся и млекопитающих одновременно имеют:

1) утконос и кенгуру; 2) сумчатый крот и ехидна; 3) утконос и ехидна.

17. Установите соответствие между особенностями кровеносной системы земноводных и млекопитающих.

ОСОБЕННОСТИ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ

1) В сердце смешанная кровь А) ЗЕМНОВОДНЫЕ

2) Сердце четырехкамерное Б) МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

3) Сердце трехкамерное

4) Кровь полностью окисляется в легких

5) Кровь недостаточно насыщена кислородом

6) Между желудочками сердца есть перегородка

18. Установите соответствие между видом животными и степенью развития их новорожденных детенышей.

ЖИВОТНЫЕ СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕНЫШЕЙ

а) Морской котик 1) беспомощные

б) Дельфин афалина 2) способны к активным действиям

д) Птенец голубя

е) Кольчатая нерпа

19.Проклассифицируйте тигра амурского, расставив термины в правильной последовательности в соответствии с таблицей систематических групп.

1) Царство 2) вид 3) семейство 4) класс 5) отряд 6) род 7)тип

20.Установите последовательность эволюции животных.

ВИД ЖИВОТНОГО ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ СЕРДЦА

А) прыткая ящерица 1) трёхкамерное без перегородки в желудочке

Б) синий кит 2) 3-хкамерное с неполной перегородкой в желудочке

В) озёрная лягушка 3) четырёхкамерное

Г) обыкновенный тритон

22.Установите последовательность систематических единиц, начиная с наименьшей.

Г) Окунь обыкновенный

23.В чём проявляется усложнение папоротников по сравнению с мхами? Приведите не менее трёх признаков.

- Краткая характеристика

- Внешний вид

- Питание

- Видео

- Территория обитания

- Цикл жизни

- Опасность для человека

- Удаление клеща с кожи

- Меры профилактики

С наступлением тёплых дней в больницах появляются первые пострадавшие от укусов таёжных клещей. Чтобы понять, какую опасность могут нести эти паразиты, стоит ознакомиться подробнее с основными характеристиками и образом жизни этих насекомых.

Краткая характеристика

Таёжный клещ – это мелкое насекомое, которое относится к классу паукообразных, роду иксодовых клещей.

Благодаря своей способности адаптироваться к неблагоприятным, меняющимся условиям окружающей среды этот вид получил большое распространение в нашей стране, заселив обширные северные территории.

Зная характерные особенности поведения, питания и строения тела таёжного клеща, насекомое можно легко отличить от других членистоногих.

Длина тела насекомого, который ещё не насытился, составляет 1–6 мм, самки крупнее самцов раза в два. Небольшие размеры клеща помогают ему прятаться и незаметно подбираться к жертве. После насыщения длина таёжного паразита может увеличиться в 5–8 раз.

Тело голодного насекомого напоминает овал, заполняясь кровью, оно раздувается, принимая шаровидную форму. Туловище венчает клиновидная голова с хоботком, по бокам расположено 8 тёмных лапок. Внешне паразит немного напоминает маленького паука.

Строение тела таёжного клеща во многом зависит от пола насекомого . Туловище самцов тёмное, оно сплошь покрыто плотным хитиновым панцирем. Панцирь у самок занимает только третью часть туловища.

Остальное – это кожистые складки, способные растягиваться многократно по мере насыщения насекомого. Эта часть имеет красно-коричневый оттенок, она гораздо светлее остальной части туловища.

Колюще-сосущий аппарат таёжного клеща имеет довольно сложное строение.

Он включает следующие части:

- основание. К нему крепятся остальные части ротовых органов.

- Пальпы. Расположены по бокам основания, отвечают за осязание.

- Гипостом. Покрыт зубцами, размещается по центру основания. Его задача – удержать тело таёжного клеща на поверхности жертвы.

- Хелицеры. Челюсти, при помощи которых паразит разрезает кожные покровы.

Сначала клещ проникает сквозь слои эпидермиса с помощью хелицер, а затем погружает в кожу гипостом, надёжно закрепляясь на жертве.

Таёжные клещи по характеру питания относятся к кровососущим насекомым. Ротовой аппарат у самок развит гораздо лучше. Они остаются на теле жертвы подолгу (6–10 дней). Самцы высасывают кровь небольшими объёмами, прикрепляясь всего на пару часов.

Рацион таёжного паразита во многом зависит от его возраста. Взрослые особи предпочитают кровь млекопитающих, людей. Мелкие могут прикрепиться к телу небольшого грызуна, птицы или даже земноводного.

Клещ впрыскивает анестезирующие вещества, поэтому жертва не чувствует боли в момент укуса.

Чтобы кровь не сворачивалась, таёжный паразит вводит антикоагулянты, содержащиеся в его слюне. Если насекомое является носителем какого-либо заболевания, именно через слюну и произойдёт заражение.

Впивается клещ в жертву не сразу. Какое-то время он ползает по телу, выбирая оптимальную позицию для закрепления. Больше всего его привлекают места с тонкой кожей и хорошим кровоснабжением.

Клещ чувствует запах и ощущает пульсацию сосудов . Именно поэтому он старается закрепиться там, где кровь протекает ближе всего к поверхности. У человека это подмышечные впадины, паховая область, ушные раковины. У животных – внутренняя поверхность ушей, области вокруг глаз.

Многие ошибочно полагают, что таёжные клещи нападают на человека сверху. Однако эта теория не совсем верна. На самом деле паразиты не поднимаются на высоту выше одного метра.

Клещи цепляются за травинки, раскинув конечности в ожидании момента, когда мимо пройдёт жертва. На мелких животных они могут нападать сверху, охотясь на крупных, они цепляются за ноги.

Таёжные паразиты придерживаются выжидательной тактики при поиске пищи, они не гоняются за жертвой по всему лесу, а ждут, когда она пройдёт мимо. При этом почувствовав с расстояния до 20 метров запах крови, пота, они могут развернуться в нужном направлении.

Иксодовый (таёжный) клещ

Обитает таёжный клещ на обширной территории и встречается практически на всём евразийском континенте. Представителей этого вида можно встретить на Алтае, на территории Курильских островов, в центральной части страны и, конечно, на западе.

Основная часть популяции проживает в тайге, благодаря чему вид и получил своё название. Насекомое предпочитает широколиственные леса, может встречаться в лесостепи.

По мере продвижения к югу и снижения уровня влажности количество клещей снижается. Вдали от цивилизации, где нет людей и отсутствует крупный скот, паразита можно встретить в норах теплокровных животных.

Цикл жизни

В среднем полный цикл жизни насекомого занимает около года, однако известны случаи, когда он растягивался до 7 лет при отсутствии благоприятных условий обитания.

Стадии развития таёжного клеща включают следующие фазы:

- яйцо. Имеет желтоватую или бурую окраску, размер не превышает 1 мм. Самка откладывает яйца после получения порции крови, обычно это происходит весной. За один раз может быть сформирована кладка из 2–3 тысяч яиц. Все они лежат кучкой в траве по 2-3 месяца, ожидая перехода на следующий этап развития.

- Личинка таёжного клеща. По своей форме напоминает взрослое насекомое, способна передвигаться на небольшие расстояния и присасываться к телу жертвы на несколько часов. Размер теля таёжного клеща на этой стадии не превышает 1 мм.

- Нимфа. Внешне похожи на взрослое насекомое, однако отличаются от него размерами. Длина тела на этой стадии составляет порядка 1,7 мм. Нимфа формируется внутри личинки, выбираясь наружу после линьки. Присасываясь к своей жертве, она остаётся на ней до 8 суток. В состоянии нимфы клещи могут зимовать, впадая в анабиоз и активизируясь, как только температура на улице достигнет плюсовых значений.

- Взрослое насекомое. Этой стадии зрелости насекомое достигает после линьки нимфы. Взрослое насекомое нуждается в крови и сразу же начинает искать себе новую жертву.

Пик активности паразитов приходится на май–июнь, когда голодные клещи выползают из своих убежищ в поисках пищи.

Выполнив свою репродуктивную задачу, большая часть насекомых погибает и их общее количество уменьшается. Активизируются таёжные паразиты осенью, когда из яиц вылупляются первые личинки.

Опасность для человека

Таёжный клещ является переносчиком ряда серьёзных заболеваний. Причём заразиться человек может как при непосредственном контакте, так и употребив в пищу заражённое молоко или мясо.

Насекомое переносит возбудителей следующих заболеваний:

- Боррелиоз. Болезнь поражает сердечно-сосудистую и нервную системы, может привести к инвалидности и смерти.

- Бабезиоз. Приводит к появлению сильных болей в животе, голове, мышцах, отличается высокой смертностью.

- Эрлихиоз. Поражает селезёнку, почки, печень, даёт осложнения в виде серозного менингита и внутренних кровотечений.

Эти заболевания, хоть и представляют серьёзную опасность, встречаются очень редко.

Клещевой энцефалит – вот чем опасен таёжный клещ на самом деле. Именно от него в основном и страдают люди. Энцефалит поражает головной и спинной мозг.

Симптомами заболевания являются: головные боли, судороги, параличи, нарушения координации движения. По статистике, переносчиком инфекции является каждый пятый клещ, ежегодно на территории РФ регистрируется 5–6 тыс. случаев заболевания.

Переносит таёжный клещ вирус в кровь человека через слюну. Чем дольше находится паразит на теле, тем выше вероятность заражения. Именно поэтому обнаружив впившееся насекомое, необходимо как можно скорее грамотно его удалить.

Удаление клеща с кожи

Выдернуть насекомое одним резким рывком не получится – велика вероятность, что голова с хоботком останется в ранке и вероятность заражения сохранится.

Заливать его масляной жидкостью, чтобы кровосос начал задыхаться – тоже не самый лучший вариант . Есть вероятность, что таёжный клещ в такой момент начнёт активнее выделять слюну, увеличивая вероятность инфицирования.

Самый лучший способ – удалить кровососа с кожи механическим путём.

Сделать это можно двумя путями:

- обвязав тонкую нитку вокруг хоботка, затянув её узлом и раскачивая по кругу, из стороны в сторону.

- Ухватив пинцетом тело таёжного паразита у основания хоботка вытягивать его вверх, покачивая или выкручивая.

После удаления клеща необходимо осмотреть ранку. Если голова с хоботком остались в коже, их следует немедленно выдернуть.

Удалять таёжного клеща самостоятельно нежелательно. Гораздо лучше обратиться за помощью в медицинскую организацию. Там не только быстро уберут кровососа специальным инструментом, но и введут иммуноглобулин, который предотвратит развитие заболевания.

Также в больнице смогут взять насекомое на анализ, чтобы точно выяснить – было оно переносчиком вируса клещевого энцефалита или нет.

Инкубационный период заболевания – 1–2 недели. На протяжении всего этого времени следует внимательно относиться к своему здоровью и при обнаружении первых подозрительных симптомов обратиться за помощью.

Меры профилактики

Вероятность нападения, а, следовательно, и вероятность заражения можно снизить, если принять ряд профилактических мер:

- отправляясь за город, следует надевать закрытую одежду, например, ветровку с капюшоном, сапоги.

- После прогулки следует осмотреть тело, стряхнуть вещи над ванной.

- Домашних животных следует обрабатывать защитными спреями, осматривать их после прогулки.

При этом самым надёжным способом избежать заражения была и остаётся профилактическая вакцинация.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Мы обязательно её исправим, а Вам будет + к карме

Понятие о трансмиссивных болезнях

Паразитарные болезни (паразитозы) подразделяются на группы в зависимости от возбудителя:

- протозоозы (возбудители протисты);

- гельминтозы (возбудители паразитические черви-гельминты);

- акаринозы (возбудители клещи);

- инсектозы (возбудители насекомые).

Зоонозы – это болезни, возбудители которых передаются от животного к животному. От животных может заражаться и человек (пример: чума птиц и млекопитающих).

Антропонозы – это болезни, возбудители которых передаются только от человека к человеку (корь, скарлатина).

Трансмиссивными называются болезни, возбудители которых передаются через кровь переносчиком – членистоногим (клещи и насекомые).

Переносчики могут быть механические и специфические.

Механические переносчики (мухи, тараканы) переносят возбудителей на покровах тела, на конечностях, на частях ротового аппарата.

В организме специфических переносчиков возбудители проходят определенные стадии развития (малярийные плазмодии у самки малярийного комара, чумная палочка в организме блохи). Передача возбудителя болезни переносчиком происходит при кровососании через хоботок (инокуляция), через загрязнения покровов хозяина экскрементами переносчика, в которых находится возбудитель (контаминация), через яйца при половом размножении (трансовариально).

При облигатно-трансмиссивной болезни возбудитель передается только переносчиком (пример: лейшманиозы).

Факультативно-трансмиссивные болезни (чума, туляремия, сибирская язва) передаются через переносчика и другими способами (через органы дыхания, через продукты животного происхождения).

Трансмиссивная болезнь характеризуется наличием:

- паразита – возбудителя;

- позвоночного – хозяина;

- членистоногого – переносчика.

Природный очаг и его структура

В 1940 году Е.Н. Павловский, объединив данные паразитологии, экологии и эпидемиологии, сформулировал учение о природной очаговости болезней. Природно-очаговые болезни связаны с комплексом природных условий и существуют в определенных биоценозах независимо от человека.

Природный очаг – это определенный географический ландшафт, в котором происходит циркуляция возбудителя от донора к реципиенту через переносчика.

Доноры возбудителя – это больные животные, реципиенты возбудителя – здоровые животные, которые после заражения становятся донорами.

Схема природного очага чумы

В природный очаг входят следующие компоненты:

- возбудитель болезни;

- переносчик возбудителя;

- донор возбудителя;

- реципиент возбудителя;

- определенный биотоп.

Природные очаги классифицируют по происхождению и по протяженности (по площади):

По происхождению очаги могут быть:

- природные (очаги лейшманиоза и трихинеллеза);

- синантропные (очаг трихинеллеза);

- антропургические(очаг западного клещевого энцефалита в Беларуси);·смешанные (совмещенные очаги трихинеллеза – природный + синантропный).

Очаги по протяженности:

- узко ограниченные (возбудитель встречается в гнезде птицы или в норе грызуна);

- диффузные (вся тайга может быть очагом клещевого энцефалита);

- сопряженные (в одном биотопе встречаются компоненты очагов чумы и туляремии).

Медицинское значение членистоногих

- Переносчики возбудителей болезней (механические и специфические).

- Возбудители болезней(клещ чесоточный, вши)

- Промежуточные хозяева гельминтов (двукрылые насекомые – для филярий, блохи – для некоторых ленточных червей).

- Ядовитые животные (скорпионы пауки, осы, пчелы).

Членистоногие как компоненты природных очагов

Отряд Acari – клещи Семейство Ixodidae-иксодовые клещи

Представители: Ixodesricinus – клещ собачий, Ixodes persulcatus – клещ таежный, Dermacentor pictus, Dermacentor marginatus.

Клещи семейства Ixodidae

Стадии развития:

яйцо → шестиногая личинка (отсутствуют стигмы, трахеи и половое отверстие) → несколько стадий нимф (недоразвита половая система) → имаго.

На каждой стадии происходит кровососание, поэтому цикл развития называется гонотрофическим.

Медицинское значение: они являются специфическими переносчиками возбудителей весенне-летнего и таежного энцефалита. Вирус энцефалита поражает слюнные железы и гонады клещей; передача возбудителя возможна при кровососании (инокуляция) и через яйца (трансовариально). К энцефалиту восприимчивы козы, поэтому возможна передача вируса через козье молоко. Резервуары вируса энцефалита – птицы, дикие грызуны. Иксодовые клещи переносят геморрагические лихорадки (поражение стенок кровеносных сосудов, почек, системы свертывания крови), бруцеллез, клещевой сыпной тиф, поддерживают очаги чумы и туляремии. Клещи рода Dermacentor переносят возбудителя шотландского энцефалита (вирусная вертячка овец), при котором поражается мозжечок; встречается и у человека.

Семейство Argasidae – аргазовые клещи

Представитель: Ornithodorus papillipes – клещ поселковый. Размеры тела клеща от 2 до 30 мм. Хитиновый щиток отсутствует.

Клещи семейства Argasidae

Аргазовые клещи – убежищные формы (пещеры, норы грызунов, заброшенные постройки человека). Места обитания – зона степей, лесостепей, полупустынь.

Особенности биологии: кровососание длится до 50 минут. Голодать могут до 12-15 лет. Яйцекладка содержит 50-200 яиц. Возможна трансовариальная передача возбудителей болезней.

Медицинское значение: специфические переносчики клещевого возвратного тифа (клещевой спирохетоз). Природные резервуары возбудителя – кошки, собаки, дикие грызуны. Инкубационный период заболевания составляет 6-8 дней. Слюна клещей обладает токсическим действием, и на месте укуса образуются стойкие язвы. Укусы клещей могут быть причиной смерти ягнят и овец.

Семейство Gamasidae - гамазовые клещи

Представитель: Dermanyssus gallinae - куриный клещ.

Размеры тела 0,2 – 0,3мм. Тело покрыто щетинками. Глаза отсутствуют. Поселяются в норах грызунов, в гнездах птиц. Являются постоянными или временными эктопаразитами. Для человека опасны клещи голубей, которые могут попадать в жилые помещения. Слюна клещей ядовита и вызывает развитие дерматитов. Переносят возбудителей клещевых спирохетозов, энцефалита, геморрагических лихорадок. Могут передавать возбудителей чумы и туляремии.

Отряд Anoplura – вши

Представители: Pediculus humanus - вошь человека.

Вид P.humanus имеет два подвида: P.humanus capitis – вошь человека головная и P.humanus humanus – вошь человека платяная.

Постоянные эктопаразиты. Обитают на волосистой части головы или в складках одежды. Длина тела вши головной: ♂ 2,0 – 3,0 мм, ♀ 2,4 – 4,0 мм; вши платяной: ♂ 2,1 – 3,7 мм, ♀ 2,2 – 4,7 мм. Питаются кровью человека.

Яйца вшей называются гниды. Вошь головная липким секретом приклеивает их к волосам, вошь платяная – к ворсинкам одежды. Развитие с неполным метаморфозом. Личинка похожа на взрослую особь. Длительность жизни вши головной до 38 дней, вши платяной – до 48 дней. Вши головная и платяная являются специфическими переносчиками сыпного и возвратного тифов (вшивые тифы). Восприимчивость человека к вшивым тифам абсолютная.

Головная и платяная вошь

Возбудитель сыпного тифа – риккетсия Провачека – размножается в эпителиальных клетках желудка вши и выделяется с экскрементами переносчика. Заражение человека происходит при втирании в ранку от укусов экскрементов паразита при расчесах (контаминация). После перенесенного заболевания у человека вырабатывается стойкий иммунитет.

Возбудитель возвратного тифа – спирохета Обермейера – с кровью больного из желудка вши проникает в полость тела. Заражение человека происходит при раздавливании вши и втирании ее гемолимфы в кожу при расчесах (специфическая контаминация). Иммунитет после заболевания не вырабатывается и возможны рецидивы болезни.

Отряд Aphaniptera – блохи

Представители: блохи рода Oropsylla и Xenopsylla (крысиные блохи) Pulex irritans – блоха человеческая

Блохи – временные эктопаразиты. Имаго питаются кровью человека и животных, личинки – органическими остатками. Сплюснутое с боков тело блохи покрыто плотным хитином и множеством волосков и щетинок. На голове – короткие усики и простые глаза. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа.

Блоха человеческая (Pulex irritans)

Развитие идет с полным метаморфозом. Личинки развиваются в щелях пола, в пыльных углах. Срок развития – 19 дней.

Отряд Diptera – двукрылые.

Передняя пара крыльев – перепончатые прозрачные, вторая пара превратилась в небольшие придатки – жужжальца – орган управления полетом. На голове расположены большие фасеточные глаза. Ротовой аппарат лижущий, сосущий или колюще-сосущий.

Семейство Muscidae – мухи

Stomoxys calcitrans – осенняя жигалка.

Осенняя жигалка и муха це-це

Хитиновыми зубцами хоботка соскабливает эпидермис и слизывает кровь. Ее слюна содержит ядовитые вещества и вызывает сильное раздражение. Укусы жигалки болезненны. Наибольшая ее численность – в августе-сентябре. Осенняя жигалка переносит возбудителей сибирской язвы, туляремии, стафилококковые инфекции.

Glossina palpalis – муха це-це – специфический переносчик трипаносом сонной болезни. Питается кровью человека и животных. Живородяща. Размеры тела до 13 мм. Встречается только в западных районах Африки.

Семейство Tabanidae – слепни.

Крупные мухи (до 3 см). Самцы питаются соками растений, самки – кровью человека и животных. Слюна ядовита и на месте укуса образуется опухоль. Развитие с метаморфозом, проходит на дне водоема или во влажной почве. Слепни – механические переносчики возбудителей туляремии и сибирской язвы, промежуточные хозяева и специфические переносчики лоаоза.

Семейство Simuliidae – мошки.

Размеры тела от 2 до 6 мм. Развитие проходит в воде. Самки питаются кровью. Слюна мошек токсична. Укусы болезненны. Мошки - переносчики туляремии и онхоцеркоза.

Семейство Сeratopogonidae – мокрецы.

Размеры тела 1-2,5 мм.

Самки питаются кровью. Развитие проходит во влажной почве и небольших стоячих водоемах. Мокрецы переносят туляремии и некоторых возбудителей филяриатозов. Участвуют в передаче вируса японского энцефалита.

Семейство Phlebotomidae – москиты.

Размеры тела 1,5 – 3,5 мм.

Яйца откладывают в норах грызунов, гнездах птиц, в пещерах, в мусоре. Самцы питаются соками растений, самки – кровью. Слюна ядовита. Укусы болезненны, на их месте развиваются язвенные дерматиты. Москиты – специфические переносчики лейшманиозов и лихорадки паппатачи (трансовариальная передача). Переносят также желтую лихорадку и филяриатозы.

Семействo Culicidae – комариные.

Наиболее распространены представители родов Anopheles, Culex, Aedes. Ротовой аппарат у самцов сосущий, они питаются нектаром цветов. Ротовой аппарат самок колюще-сосущий, они питаются кровью. Развитие проходит в небольших водоемах, с полным метаморфозом. Созревание яиц происходит после кровососания во время переваривания крови (гонотрофический цикл). Комары – временные эктопаразиты человека и животных. Они переносят до 50 различных заболеваний. Комары р.Anopheles – специфические переносчики и окончательные хозяева возбудителей малярии – малярийных плазмодиев, также переносят возбудителей филяриатозов.

А – р. Anopheles, Б – р. Culex

Комары р.Culex переносят энцефалит, японский туляремию, вухерериоз; комары рода Aedes – туляремию, желтую лихорадку, лихорадку Денге, японский энцефалит, сибирскую язву, вухерериоз. Укусы комаров болезненны и вызывают сильный зуд.

Биологические основы профилактики трансмиссивных и природно-очаговых болезней

Большое значение имеет разработка и проведение мер борьбы с кровососущими членистоногими.

Б. Химические меры борьбы: использование инсектицидов (против мух, тараканов, блох); обработка мест, где зимуют комары и мелкие кровососы (подвалы, сараи, чердаки); закрытые мусоросборники, туалеты, навозохранилища, удаление отбросов (против мух); распыление в водоемах ядохимикатов, если они не представляют хозяйственной ценности (против комаров); дератизация (против клещей и блох).

В. Индивидуальные меры защиты от кровососущих членистоногих: защитные жидкости, мази, специальная закрытая одежда; чистота в помещениях, влажная уборка; засечивание окон жилых помещений; чистота тела и одежды.

Читайте также: