Принцип общего конечного пути в нервных центрах

Принципы координации в ЦНС

Координация – это согласование и сопряжение нервных процессов, характерное для деятельности центральной нервной системы (ЦНС).

1. Принцип реципрокной (сопряженной, взаимоисключающей) иннервации.

2. Принцип общего конечного пути (принцип конвергенции, "воронка Ч. Шеррингтона").

3. Принцип доминанты.

4. Принцип временнОй связи.

5. Принцип саморегуляции (прямая и обратная связи).

6. Принцип иерархии (соподчинение).

1. Принцип реципрокной (сопряженной, взаимоисключающей) иннервации

Принцип реципропной иннервации мышц-антагонистов впервые был обнаружен в 1896 году выдающимся отечественным физиологом Н.Е. Введенским, учеником И.М. Сеченова.

Сокращение сгибателя вызывает понижение тонуса разгибателя на той же стороне, а с противоположной

стороны - наоборот: может вызывать повышение тонуса разгибателя.

На реципрокном принципе основан рефлекс шагания. Таким образом, ходьба - это условнорефлекторная, основанная на принципе реципрокной иннервации, циклическая двигательная деятельность ног.

Возбуждение сгибателя вызывает сопряженное торможение и расслабление разгибателя: происходит перекрестный разгибательный рефлекс.

2. Принцип общего конечного пути (принцип конвергенции)

Этот принцип был открыт и исследован выдающимся английским физиологом сэром Ч.С. Шеррингтоном (Charles Scott Sherrington) в 1896 году.

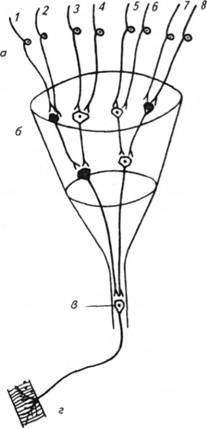

Он установил, что в нервных центрах количество афферентных (приносящих) клеток намного больше, чем количество эфферентных (выносящих) нейронов, несущих возбуждение к мышцам. Получается, что между нейронами идет борьба "за общий конечный путь", т.е. за то, чтобы передать своё возбуждение на эффентные нейроны. Этот принцип получил также образное наименование "воронки Шеррингтона".

3. Принцип доминанты

Доминанта (от лат. "господствовать") - это временно господствующий рефлекс, подчиняющий себе дуги прочих рефлексов. Доминанта существует в виде устойчивого очага возбуждения, подчиняющего себе другие возбуждённые очаги.

Доминанта может быть гуморальной, или её можно вызвать искусственно, если вызвать деполяризацию участка головного мозга с помощью химического или электрического воздействия.

Попытки лягушки снять себя с крючка.

Особенности доминантного очага (центра) :

- повышенная возбудимость,

- повышенная стойкость (устойчивость к тормозным воздействиям),

- тормозное воздействие на другие возбуждающиеся очаги,

- способность к суммации возбуждения с соседних участков,

- длительность существования данного возбуждённого очага,

- инерция, т.е. длительное удержание возбуждённого состояния после прекращения первоначального возбуждения и сопротивление тормозному воздействию.

Доминанта была открыта в 1924 году А.А. Ухтомским, крупным отечественным физиологом, учеником другого крупного физиологи - Н.Е. Введенского.

Суть этого явления заключается в том, что если существует доминантный очаг, имеющий возбуждение, то любое другое возбуждение будет усиливать реакцию именно этого доминантного очага. И рефлекторный ответ будет соответствовать именно доминантному очагу (доминантному нервному центру), а не раздражителю. Можно сказать, что доминанта нарушает протекание классических условных и безусловных рефлексов. Кроме того, доминантный очаг тормозит все другие центры и подавляет их возбуждение. Таким образом, доминанта как бы фильтрует возбуждение, приходящее из разных источников, т.к. тормозит все посторонние ненужные импульсы.

В 1960-е годы В.С. Русинов получил искусственную доминанту путем слабого электрического раздражения 6-го слоя коры больших полушарий головного мозга.

Иногда в основе доминанты лежит снижение лабильности (подвижности нервных процессов).

Формы доминанты

1. Чувствительная (сенсорная).

2. Двигательная.

По механизму:

1. Рефлекторная.

2. Гуморальная (голодовая, половая).

По уровню расположения:

1. Спинальная (спинной мозг).

2. Бульбарная (продолговатый мозг).

3. Мезэнцефальная (средний мозг).

4. Диэнцефальная (промежуточный мозг).

5. Кортикальная (корковая).

4. Принцип временной связи

Высшая форма временной связи - условный рефлекс.

5. Принцип саморегуляции (прямая и обратная связи)

Прямые и обратные связи - это пути влияния управляющего объекта на управляемый объект. Соответственно, влияние может быть прямым и обратным.

Обратные связи, в свою очередь, делятся на положительные (усиливающие) и отрицательные (ослабляющие).

6. Принцип иерархии (соподчинение)

Принцип иерархии очень прост - нижележащие структуры подчиняются вышележащим. Это означает, что вышележащие структуры умеют как подгонять, так и тормозить нижележащие структуры.

Существует также функциональная иерархия. Так, высшее место в иерархии безусловных рефлексов занимает оборонительный рефлекс, затем - пищевой рефлекс, потом половой. Но в ряще случаев лидерство может захватывать половой рефлекс, оттесняя на второй план пищевое поведение и даже инстинкт самосохранения.

В условиях физиологической нормы работа всех органов и систем тела является согласованной: на воздействия из внешней и внутренней среды организм реагирует как единое целое. Согласованное проявление отдельных рефлексов, обеспечивающих выполнение целостных рабочих актов, носит название координации.

Явления координации играют важную роль в деятельности двигательного аппарата. Координация таких двигательных актов, как ходьба или бег, обеспечивается взаимосвязанной работой нервных центров.

За счет координированной работы нервных центров осуществляется совершенное приспособление организма к условиям существования. Это происходит не только за счет деятельности двигательного аппарата, но и за счет изменений вегетативных функций организма (процессов дыхания, кровообращения, пищеварения, обмена веществ и т.д.).

Установлен ряд общих закономерностей - принципов координации:

- принцип иррадиации возбуждения;

- принцип последовательной смены возбуждения торможением и торможения возбуждением;

- цепные и ритмические рефлексы;

- принцип общего конечного пути;

- принцип обратной связи;

Разберем некоторые из них .

Принцип конвергенции. Этот принцип установлен английским физиологом Шеррингтоном. Импульсы, при ходящие в центральную нервную систему по различным афферентным волокнам, могут сходиться (конвергировать) к одним и тем же вставочным и эфферентным нейронам. Конвергенция нервных импульсов объясняется тем, что афферентных нейронов в несколько раз больше, чем эфферентных, поэтому афферентные нейроны образуют на телах и дендритах эфферентных и вставочных нейронов многочисленные синапсы.

Принцип иррадиации. Импульсы, поступающие в центральную нервную систему при сильном и длительном раздражении рецепторов, вызывают возбуждение не только данного рефлекторного центра, но и других нервных центров. Это распространение возбуждения в центральной нервной системе получило название иррадиации. Процесс иррадиации связан с наличием в центральной нервной системе многочисленных ветвлений аксонов и особенно дендритов нервных клеток и цепей вставочных нейронов, которые объединяют друг с другом различные нервные центры.

Принцип реципрокности (сопряженности) в работе нервных центров. Суть его заключается в том, что при возбуждении одних нервных центров деятельность других может затормаживаться. Принцип реципрокности был показан по отношению к нервным центрам мышц-антагонистов - сгибателей и разгибателей конечностей. Только при такой взаимосочетанной (реципрокной) иннервации возможен акт ходьбы.

Наиболее отчетливо он проявляется у животных с удаленным головным мозгом и сохраненным спинным (спинальное животное), но может происходить сопряженное, реципрокное торможение и других рефлексов. Под влиянием головного мозга реципрокные отношения могут изменяться. Человек или животное в случае необходимости может сгибать обе конечности, совершать прыжки и т. д.

Реципрокные взаимоотношения центров головного мозга определяют возможность человека овладеть сложными трудовыми процессами и не менее сложными специальными движениями, совершающимися при плавании, акробатических упражнениях и пр.

Принцип общего конечного пути. Этот принцип связан с особенностью строения центральной нервной системы. Эта особенность, как уже указывалось, состоит в том, что афферентных нейронов в несколько раз больше, чем эфферентных, в результате чего различные афферентные импульсы сходятся к общим выходящим путям.

Количественные соотношения между нейронами схематически можно представить в виде воронки: возбуждение вливается в центральную нервную систему через широкий раструб (афферентные нейроны) и вытекает из нее через узкую трубку (эфферентные нейроны). Общими путями могут быть не только конечные эфферентные нейроны, но и вставочные.

Принцип обратной связи. Этот принцип изучен И. М. Сеченовым, Шеррингтоном, П. К. Анохиным и рядом других исследователей. При рефлекторном сокращении скелетных мышц возбуждаются проприорецепторы. От проприорецепторов нервные импульсы несущие информацию о характеристиках этого мышечного сокращения вновь поступают в центральную нервную систему. Этим контролируется точность совершаемых движений. Подобные афферентные импульсы, возникающие в организме в результате рефлекторной деятельности органов и тканей (эффекторов), получили название вторичных афферентных импульсов, или обратной связи.

Обратные связи могут быть положительными и отрицательными. Положительные обратные связи способствуют усилению рефлекторных реакций, отрицательные - их угнетению. За счет положительных и отрицательных обратных связей осуществляется, например, регуляция относительного постоянства величины артериального давления.

Принцип доминанты. Принцип доминанты сформулирован А. Л. Ухтомским, Этот принцип играет важную роль в согласованной работе нервных центров. Доминанта - это временно господствующий очаг возбуждения в центральной нервной системе, определяющий характер ответной реакции организма на внешние и внутренние раздражения.

Доминантный очаг возбуждения характеризуется следующими основными свойствами:

- способностью к суммированию возбуждения;

- инерцией, доминанта в виде следов возбуждения может длительно сохраняться и после прекращения вызвавшего ее раздражения.

Доминантный очаг возбуждения способен притягивать (привлекать) к себе нервные импульсы из других нервных центров, менее возбужденных в данный момент. За счет этих импульсов активность доминанты еще больше увеличивается, а деятельность других нервных центров подавляется.

Доминанты могут быть экзогенного и эндогенного происхождения. Экзогенная доминанта возникает под влиянием факторов окружающей среды. Например, при чтении интересной книги человек может не слышать звучащую в это время по радио музыку.

Эндогенная доминанта возникает под влиянием факторов внутренней среды организма, главным образом гормонов и других физиологически активных веществ. Например, при понижении содержания питательных веществ в крови, особенно глюкозы, происходит возбуждение пищевого центра, что является одной из причин пищевой установки организма животных и человека.

Доминанта может быть инертной (стойкой), и для ее разрушения необходимо возникновение нового более мощного очага возбуждения.

Доминанта лежит в основе координационной деятельности организма, обеспечивая поведение человека и животных в окружающей среде, а также эмоциональных состояний, реакций внимания. Формирование условных рефлексов и их торможение также связано с наличием доминантного очага возбуждения.

Доминанта.

Активность нервных центров непостоянна, и преобладание активности одних из них над активностью других вызывает заметные перестройки в процессах координации рефлекторных реакций. Исследуя особенности межцентральных отношений, А. А. Ухтомский обнаружил, что если в организме животного осуществляется сложная рефлекторная реакция, например повторяющиеся акты глотания, то электрические раздражения моторных центров коры не только перестают вызывать в этот момент движения конечностей, но и усиливают и ускоряют протекание начавшейся цепной реакции глотания, сказавшейся главенствующей. Аналогичное явление наблюдалось при отравлении фенолом передних отделов спинного мозга лягушки. Повышение возбудимости мотонейронов приводило к тому, что отравленная лапка отвечала рефлексом потирания (отряхивания) не только на непосредственное раздражение ее кожи кислотой, но и на самые разнообразные посторонние раздражители: поднимание животного со стола в воздух, удар по столу, где оно сидит, прикосновение к передней лапке животного и др.

В 1923 г. А. А. Ухтомский сформулировал принцип доминанты как рабочий принцип деятельности нервных центров.

Термином доминантабыл обозначен господствующий очаг возбуждения в центральной нервной системе, определяющий текущую деятельность организма.

Основные черты доминанты следующие:

1) повышенная возбудимость нервных центров;

2) стойкость возбуждения во времени;

3) способность к суммации посторонних раздражений;

4) инерция доминанты.

Доминирующий (господствующий) очаг может возникнуть лишь при определенном функциональном состоянии нервных центров. Одним из условий его образования является повышенный уровень возбудимости нервных клеток, который обусловливается различными гуморальными и нервными влияниями (длительной афферентной импульсацией, гормональными перестройками в организме, воздействиями фармакологических веществ, сознательным управлением нервной деятельностью у человека и пр.).

Установившаяся доминанта может быть длительным состоянием, которое определяет поведение организма на тот или иной срок. Способность стойко поддерживать возбуждение во времени — характерная черта доминанты. Однако далеко не всякий очаг возбуждения становится доминантным. Повышение возбудимости нервных клеток и их функционального значения определяется способностью суммировать возбуждение при поступлении любого случайного импульса.

Восходящие нервные импульсы могут направляться не только по прямому специфическому пути — в соответствующие проекционные зоны мозга, но и через боковые ответвления — в любые зоны центральной нервной системы. В связи с этим, при наличии в каком-либо участке нервной системы очага с оптимальным уровнем возбудимости, этот очаг приобретает возможность повышать свою возбудимость за счет суммирования не только собственных афферентных раздражений, но и посторонних, адресованных другим центрам. Не сила возбуждения, а способность накапливать и суммировать его превращает нервный центр в доминирующий.

Важным свойством доминанты является инерция. Однажды возникшая доминанта может длительное время поддерживаться, и после удаления первоначального стимула, например при осуществлении цепных двигательных рефлексов. Инерция выражается также в том, что доминанта может надолго сохраняться как следовое состояние (потенциальная доминанта).

В норме в нервной системе отсутствие каких-либо доминантных состояний является нехарактерным.

Бездоминантное состояние— это очень слабое возбуждение, разлитое более или менее равномерно по различным нервным центрам. Сходное состояние возникает у спортсменов в процессе полного расслабления, при аутогенной тренировке. Путем такого расслабления добиваются устранения мощных рабочих доминант и восстановления работоспособности нервных центров.

Как фактор поведения доминанта связана с высшей нервной деятельностью, с психологией человека. Доминанта является физиологической основой акта внимания.Она определяет характер восприятия раздражений из внешней среды, делая его односторонним, но зато более целеустремленным. При наличии доминанты многие влияния внешней среды остаются вне внимания, но зато более интенсивно улавливаются и анализируются те, которые особенно интересуют человека. Доминанта — мощный фактор отбора биологически и социально наиболее значимых раздражений.

Преобладание на конечных путях той или иной рефлекторной реакции обусловлено ее значением для жизнедеятельности организма в данный момент.

В таком отборе важную роль играет наличие в центральной нервной системе доминанты. Она обеспечивает протекание главной реакции. Например, ритмический шагательный рефлекс и одиночный, непрерывный рефлекс сгибания при болевом раздражении являются антагонистическими. Однако спортсмен, внезапно получивший травму, может продолжать бег к финишу, т. е. осуществлять ритмический рефлекс и подавлять болевые раздражения, которые, поступая к мотонейронам мышц сгибателей, препятствуют попеременному сгибанию и разгибанию ноги.

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Теория по нормальной физиологии: Координация и торможение. Принципы координации, классификация торможения в ЦНС, роль торможения…

При создании данной страницы использовалась лекция по соответствующей теме, составленная Кафедрой Нормальной физиологии БашГМУ

Координация

Координация — это оптимальное взаимодействие центров, направленное на достижение полезного результата.

Иррадиация возбуждения — распространение возбуждения с одного нервного центра на другие.

- направленная (из центра в конкретно другой),

- генерализованная (возбуждение всех нервных центров ЦНС)

Иррадиация зависит от силы раздражителя, в норме иррадиация возникает при действии сильного раздражителя.

Возбудимость ЦНС — влияет на иррадиацию.

Дивергенция — возбуждение расходится.

Соотношение чувствительных и двигательных нейронов: 10:1. В основе этого принципа лежит конвергентная сеть — воронка Ч. Шеррингтона.

Независимо от рецептора, который раздражается, все сводится к одному.

Чем выше уровень организации ЦНС, тем больше рефлекторных центров подчиняется коре больших полушарий.

При этом спинальные двигательные программы не могут функционировать самостоятельно, но с помощью коры больших полушарий вовлекается в разнообразные формы двигательной активности.

Нижележащие отделы подчиняются вышележащим.

Влияние вышележащих центров настолько велико, что при прекращении импульсов от головного и спинного мозга может наблюдаться явление спинального шока — это обратимое выключение спинальных рефлексов.

Обратный поток афферентных импульсов, возникающих в организме в результате деятельности органов и тканей, получили название вторичных афферентных импульсов .

Различают 2 вида обратной связи:

- Положительная обратная связь — усиливает.

- Отрицательная обратная связь — уменьшает.

Принцип обратной связи характерна и для гуморальной регуляции.

ЦНС — очень надежная система. Даже при потери большого количества нейронов может быть скомпенсирована оставшимися — произойдет компенсация функций.

В основе надежной работы лежит:

- избыточность элементов — резервирование;

- взаимозаменяемость и дублирование функций;

- пластичность и обучаемость;

- повышение гуморальной чувствительности при денервации органа.

При действии адекватного стимула рефлекторная реакция может состояться (разное время произошедшего стимула и т.д.), но может и не состояться.

В каждый данный момент времени в ЦНС присутствует определяющий (доминантный) очаг возбуждения, подчиняющий себе деятельность всей нервной системы и определяющий характер приспособительной реакции.

Таким образом, создаются определенные условия для реакции на раздражитель, имеющий наибольшее биологическое значение.

Свойства доминантного центра:

- повышенная возбудимость и устойчивость возбуждения;

- способность к суммации возбуждений;

- торможение других нервных центров.

Функция доминантного центра: осуществление поведенческой реакции для удовлетворения соответствующей потребности.

При возбуждении одних нервных центров деятельность других может затормаживаться.

Торможение — это активный процесс, результатом которого является прекращение или ослабление возбуждения.

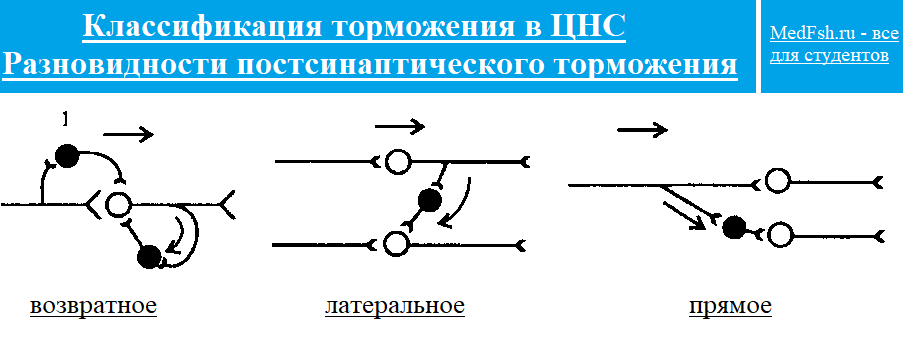

Классификация торможения в ЦНС:

- Первичное:

- постсинаптическое: прямое, возвратное, реципрокное, латериальное,

- пресинаптическое.

- Вторичное:

- торможение вслед за возбуждением,

- пессимум Введенского.

Первичное торможение идет с участием тормозных структур : тормозной нейрон, тормозной синапс, тормозной медиатор.

Вторичное — без участия тормозных структур на самих возбуждающих клетках.

Механизм постсинаптического торможения — тормозные клетки возбуждаются и выделяют тормозной медиатор (ГАМК или глицин); на постсинаптической мембране возникает гиперполяризация ПСП.

Постсинаптическое:

Прямое торможение — тормозные клетки получают возбуждение напрямую от чувствительного нейрона.

Возвратное торможение — это самоторможение, когда тормозная клетка возбуждается от коллатерального затормаживаемого нейрона; функция — ограничение перевозбуждения.

Реципрокное торможение

Возбуждение одного центра сопровождается торможением другого центра, осуществляющего антагонистический рефлекс (работа мышц антагонистов и принцип координации нервных центров). При активации одной мышцы, например сгибателя, от афферентного нейрона импульс идет к тормозному нейрону, который затормаживает мотонейрон мышцы антагониста — разгибателя.

Латеральное торможение — это торможение соседнего нейрона или соседнего нервного центра. Данный вид торможения увеличивает контрастность восприятия от рецепторов.

Пресинаптическое торможение — в основе лежат аксоаксональные синапсы в ядрах тройничного нерва, в ядрах таламуса.

Тормозная клетка возбуждается и выделяет тормозной медиатор . Взаимодействие медиатора с рецепторами на мембране приводит к стойкой длительной деполяризации мембраны аксона; возбудимость и проводимость в этом участке аксона уменьшается.

Отличия от постсинаптического: открытие Na и Cl каналов, которые увеличивают стойкость.

Значение пресинаптического торможения — регулирует приток сенсорных импульсов, блокирует слабые, незначительные сигналы.

Вторичное торможение — торможение вслед за возбуждением возникает из-за выраженной фазы следовой гиперполяризации.

Пессимальное торможение — возникает при очень высокой частоте приходящих импульсов.

Принцип конвергенции возбуждения (или принцип общего конечного пути, воронка Шеррингтона). Конвергенция нервных импульсов означает схождение к одному нейрону двух или нескольких различных возбуждений одновременно.

Это явление было открыто Ч. Шеррингтоном. Он показал, что одно и то же движение, например рефлекторное сгибание конечности в коленном суставе, можно вызвать путем раздражения различных рефлексогенных зон. В связи с этим им было введено понятие "общего конечного пути", или "принципа воронки", согласно которому потоки импульсов от различных нейронов могут сходиться на одном и том же нейроне (в данном случае - на альфа-мотонейронах спинного мозга). В частности, Ч. Шеррингтон обнаружил схождение к одним и тем же промежуточным или эфферентным нейронам различных афферентов от разных участков общего рецептивного поля (в спинном и продолговатом мозге) или даже от разных рецептивных полей (в высших отделах головного мозга). В настоящее время показано, что конвергенция возбуждения, так же как и дивергенция возбуждения, - очень распространенное явление в ЦНС.

Основой для конвергенции (как и для иррадиации) является определенная морфологическая и функциональная структура различных отделов мозга. Очевидно, что часть конвергентных путей является врожденными, а другая часть (главным образом в коре большого мозга) - приобретенная в результате обучения в процессе онтогенеза. Формирование новых конвергентных отношений для нейронов коры большого мозга в процессе онтогенеза во многом связаны с формированием в коре доминантных очагов возбуждения, которые способны "притягивать" к себе возбуждение от других нейронов.

30. Центры вегетативной нервной системы

Мезенцефалический – волокна входят в состав глазодвигательного нерва (парасимпатический)

Бульбарный – волокна в составе лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов (парасимпатический)

Тораколюмбальный – ядра боговых рогов с 8 шейного по 3 поясничный сегменты (симпатический)

Сакральный – во 2-4-м сегментах крестцового отдела спинного мозга (парасимпатический)

31. Отделы вегетативной нервной системы

Симпатический отдел. Тела первых нейронов симпатического отдела ВНС расположены преимущественно в задних ядрах гипоталамуса, среднем и продолговатом мозге и в передних рогах спинного мозга, начиная с 1-го грудного и кончая 3, 4-м сегментом поясничного ее отдела.

Парасимпатический отдел. Центральные нейроны парасимпатического отдела вегетативной нервной системы расположены преимущественно в передних отделах гипоталамуса, среднем и продолговатом мозге, во 2-4-м сегментах крестцового отдела спинного мозга.

Симпатическая нервная система активируется при стрессовых реакциях. Для неё характерно генерализованное влияние, при этом симпатические волокна иннервируют подавляющее большинство органов.

Известно, что парасимпатическая стимуляция одних органов оказывает тормозное действие, а других — возбуждающее действие. В большинстве случаев действие парасимпатической и симпатической систем противоположно.

В условиях физиологической нормы работа всех органов и систем тела является согласованной: на воздействия из внешней и внутренней среды организм реагирует как единое целое.

Явления координации играют важную роль в деятельности двигательного аппарата.

За счет координированной работы нервных центров осуществляется совершенное приспособление организма к условиям существования.

Принцип реципрокности (сопряженности) в работе нервных центров. Суть его заключается в том, что при возбуждении одних нервных центров деятельность других может затормаживаться. При возбуждении центра сгибания одной конечности происходит реципрокное торможение центра разгибания этой же конечности. На симметричной стороне имеются обратные взаимоотношения: возбужден центр разгибателей и заторможен центр сгибателей. Только при такой взаимосочетанной (реципрокной) иннервации возможен акт ходьбы.

Принцип общего конечного пути. Импульсы, приходящие в ЦНС по разным афферентным волокнам, могут сходиться (конвергировать) к одним и тем же вставочным, или эфферентным, нейронам. Один и тот же мотонейрон может возбуждаться импульсами, приходящими от различных рецепторов (зрительных, слуховых, тактильных), т.е. участвовать во многих рефлекторных реакциях (включаться в различные рефлекторные дуги).

Так, например, мотонейроны, иннервирующие дыхательную мускулатуру, помимо обеспечения вдоха участвуют в таких рефлекторных реакциях, как чихание, кашель и др.

Принцип доминанты. Доминанта - это временно господствующий очаг возбуждения в центральной нервной системе, определяющий характер ответной реакции организма на внешние и внутренние раздражения.

Доминантный очаг возбуждения способен притягивать (привлекать) к себе нервные импульсы из других нервных центров, менее возбужденных в данный момент. За счет этих импульсов активность доминанты еще больше увеличивается, а деятельность других нервных центров подавляется.

Доминанты могут быть экзогенного и эндогенного происхождения. Экзогенная доминанта возникает под влиянием факторов окружающей среды. Например, при чтении интересной книги человек может не слышать звучащую в это время по радио музыку.

Эндогенная доминанта возникает под влиянием факторов внутренней среды организма, главным образом гормонов и других физиологически активных веществ. Например, при понижении содержания питательных веществ в крови, особенно глюкозы, происходит возбуждение пищевого центра, что является одной из причин пищевой установки организма животных и человека.

Доминанта может быть инертной (стойкой), и для ее разрушения необходимо возникновение нового более мощного очага возбуждения.

Доминанта лежит в основе координационной деятельности организма, обеспечивая поведение человека и животных в окружающей среде, а также эмоциональных состояний, реакций внимания. Формирование условных рефлексов и их торможение также связано с наличием доминантного очага возбуждения.

Принцип субординации (соподчинения). Основная тенденция в эволюции нервной системы проявляется в сосредоточении функций регуляции и координации в высших отделах ЦНС — цефализация функций нервной системы. В ЦНС имеются иерархические взаимоотношения — высшим центром регуляции является кора больших полушарий, базальные ганглии, средний, продолговатый и спинной мозг подчиняются ее командам.

Принцип обратной связи. Этот принцип изучен И. М. Сеченовым, Шеррингтоном, П. К. Анохиным и рядом других исследователей. При рефлекторном сокращении скелетных мышц возбуждаются проприорецепторы. От проприорецепторов нервные импульсы вновь поступают в центральную нервную систему. Этим контролируется точность совершаемых движений. Подобные афферентные импульсы, возникающие в организме в результате рефлекторной деятельности органов и тканей (эффекторов), получили название вторичных афферентных импульсов, или обратной связи.

Обратные связи могут быть положительными и отрицательными. Положительные обратные связи способствуют усилению рефлекторных реакций, отрицательные - их угнетению.

За счет положительных и отрицательных обратных связей осуществляется, например, регуляция относительного постоянства величины артериального давления.

Вторичные афферентные импульсы (обратные связи) играют также важную роль в регуляции других вегетативных функций: дыхания, пищеварения, выделения.

Читайте также: