Рефлекторная дуга и нервные центры спинного мозга

В основе нервного механизма управления организмом лежит рефлекс. Рефлексом называют ответную реакцию организма на изменения внутренней и внешней среды, осуществляемую при участии нервной системы.

Структурной основой рефлекса является рефлекторная дуга – последовательно соединенная цепочка нервных клеток, обеспечивающая осуществление реакции на раздражение. Рефлекторная дуга состоит из афферентного, центрального и эфферентного звеньев, связанных между собой синаптическими соединениями (рис. 4.1).

Афферентная часть дуги начинается рецепторами. Рецепторы – специализированные образования, воспринимающие определенные виды раздражений. Рецепторный потенциал возникает при раздражении рецептора как результат деполяризации и повышения проводимости участка его мембраны. Возникший в рецептивных участках мембраны рецепторный потенциал электротонически распространяется на аксонный холмик рецепторного нейрона, где возникает генераторный потенциал. Чем выше генераторный потенциал, тем выше частота разрядов ПД, распространяющихся к другим нейронам.

В зависимости от сложности структуры рефлекторной дуги различают моно- и полисинаптические рефлексы. В простейшем случае импульсы, поступающие в центральные нервные структуры по афферентным путям, переключаются непосредственно на эфферентную нервную клетку, т. е. в системе рефлекторной дуги имеется одно синаптическое соединение. Такая рефлекторная дуга называется моносинаптической (например, рефлекторная дуга сухожильного рефлекса в ответ на растяжение). При наличие в рефлекторной дуге двух и более синаптических переключений (т. е. три и более нейронов), ее называют полисинаптической.

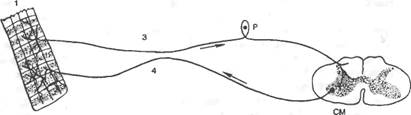

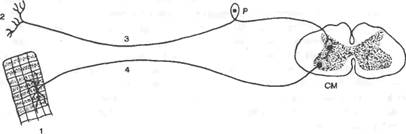

Рис. 4.1. Дуга спинномозгового рефлекса.

А – двухнейронная рефлекторная дуга; Б – трехнейронная рефлекторная дуга; Р – реиепторный нейрон межпозвоночного ганглия; СМ – спинной мозг; I – мышца; 2 – кожный рецептор; 3 – афферентное нервное волокно; 4 – эфферентное нервное волокно.

Представление о рефлекторной реакции как о целесообразном ответе организма диктует необходимость дополнить рефлекторную дугу еще одним звеном – петлей обратной связи, призванной установить связь между реализованным результатом рефлекторной реакции и нервным центром, выдающим исполнительные команды (рецепторы конечности информируют о результате рефлекторной реакции). Обратная связь трансформирует открытую рефлекторную дугу в закрытую.

Рефлекторная деятельность организма во многом определяется общими свойствами нервных центров. Нервный центр – совокупность структур ЦНС, координированная деятельность которых обеспечивает регуляцию отдельных функций организма или определенный рефлекторный акт. На понятии нервного центра основано современное представление о динамической локализации функций – признается существование четко локализованных ядерных структур нервных центров и менее определенных рассеянных элементов анализаторных систем мозга.

Нервные центры имеют ряд общих свойств:

1. Иррадиация возбуждения. Значительное увеличение силы раздражителя приводит к расширению области вовлекаемых в процесс возбуждения центральных нейронов.

2. Суммация возбуждения. Процесс пространственной суммации афферентных потоков возбуждения обеспечивается наличием на мембране нервной клетки сотен и тысяч синаптических контактов, чьи потенциалы складываются. Процессы временной суммации обусловлены суммацией последовательных ВПСП на постсинаптической мембране.

3. Наличие синаптической задержки. Время рефлекторной реакции зависит в основном от двух факторов: скорости движения возбуждения по нервным проводникам и времени распространения возбуждения с одной клетки на другую через синапс. В нервных клетках высших животных и человека одна синаптическая задержка примерно равна 1 мс. Если учесть, что в реальных рефлекторных дугах имеются десятки последовательных синаптических контактов, становится понятной длительность большинства рефлекторных реакций – десятки миллисекунд.

4. Тонус, определяется тем, что в покое в отсутствие специальных внешних раздражений определенное количество нервных клеток находится в состоянии фоновой активности.

5. Пластичность – возможность нервного центра модифицировать картину осуществляемых рефлекторных реакций. Пластичность нервных центров тесно связана с изменением эффективности связей между нейронами.

7. Свойство доминанты. Доминантным называется временно господствующий в нервных центрах очаг (или доминантный центр) повышенной возбудимости в центральной нервной системе. По А. А. Ухтомскому, доминантный нервный очаг характеризуется такими свойствами, как повышенная возбудимость, стойкость и инертность возбуждения, способность к суммированию возбуждения. Принцип доминанты определяет формирование главенствующего нервного центра в соответствии с ведущими потребностями организма в конкретный момент времени.

В координационной деятельности ЦНС значительна роль взаимодействия рефлексов, которое проявляется в различных эффектах (в облегчении, и в угнетении возбуждения). Примером является реципрокная иннервация мышц-антагонистов. Известно, что сгибание или разгибание конечностей осуществляется благодаря согласованной работе двух функционально антагонистических мышц: сгибателей и разгибателей. Координация обеспечивается организацией антагонистических отношений между мотонейронами сгибателей и разгибателей. Реципрокные функциональные отношения складываются благодаря включению в дугу спинномозгового рефлекса дополнительного элемента – тормозного нейрона (клетка Реншоу).

Для взаимодействия рефлексов характерны также следующие феномены:

Феномен посттетанической потенциации. Раздражая стимулами редкой частоты афферентный нерв, можно получить некоторый рефлекс определенной интенсивности. Если затем этот нерв в течение некоторого времени подвергать высокочастотному ритмическому раздражению (300–400 стимулов в секунду), то повторное редкое ритмическое раздражение приведет к резкому усилению реакции.

Феномен окклюзии – если два нервных центра рефлекторных реакций имеют частично перекрываемые рецептивные поля, то при совместном раздражении обоих рецептивных полей реакция будет меньше, чем арифметическая сумма реакций при изолированном раздражении каждого из рецептивных полей (часть нервных элементов общие и уже задействованы одним из центров).

Феномен облегчения – при совместном раздражении рецептивных полей двух рефлексов можно наблюдать суммарную реакция выше суммы реакций при изолированном раздражении этих рецептивных полей. Это результат того, что часть общих для обоих рефлексов нейронов при изолированном раздражении оказывает подпороговый эффект для вызывания рефлекторных реакций. При совместном раздражении они суммируются и достигают пороговой силы, в результате конечная реакция оказывается больше суммы изолированных реакций.

| | | следующая лекция ==> | |

| Нервная регуляция функций. Нейрон как структурно-функциональная единица ЦНС. | | | Виды рефлексов и их физиологическое значение. |

Дата добавления: 2017-09-19 ; просмотров: 2112 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Физиология

![]()

- История физиологии

![]()

- Методы физиологии

Рефлекторный принцип функционирования ЦНС

Как уже отмечалось, даже отдельно взятый нейрон обладает способностью воспринимать, анализировать, интегрировать множество поступающих к нему сигналов и отвечать на них адекватной реакцией. Еще большими возможностями в восприятии, анализе и интеграции разнообразных сигналов обладают нервные центры и центральная нервная система в целом. Нервные центры ЦНС способны отвечать на воздействия не только простыми, автоматизированными ответными реакциями, но и принимать решения, обеспечивающие осуществление тонких приспособительных реакций при изменении условий существования.

В основе функционирования нервной системы лежит рефлекторный принцип, или осуществление рефлекторных реакций.

Рефлексом называют стереотипную ответную реакцию организма на действие раздражителя, осуществляющуюся при участии центральной нервной системы.

Из этого определения вытекает, что не все ответные реакции можно относить к рефлекторным. Например, каждая клетка, обладая раздражимостью, способна отвечать на действие раздражителей изменением метаболизма. Но эту реакцию мы не назовем рефлекторной. Рефлекторные реакции возникли у живых организмов, располагающих нервной системой, и осуществляются при участии нейронной цепи, получившей название рефлекторной дуги.

Рефлекторная дуга включает пять звеньев.

Начальным звеном является сенсорный рецептор, образованный нервным окончанием чувствительного нейрона или чувствительной клеткой сенсоэпителиального происхождения.

В состав дуги кроме рецептора входят: афферентный (чувствительный, центростремительный) нейрон, ассоциативный (или вставочный) нейрон, эфферентный (двигательный, центробежный) нейрон и эффектор.

Эффектором могут быть мышца, на волокнах которой заканчивается синапсом аксон эфферентного нейрона, экзо- или эндокринная железа, иннервируемые эфферентным нейроном. Вставочных нейронов может быть один или много или ни одного. Эфферентный и вставочный нейроны обычно располагаются в нервных центрах.

Нервные центры большинства рефлексов располагаются (рефлексы замыкаются) в головном и спинном мозге. Множество рефлексов замыкается вне центральной нервной системы во внеорганных ганглиях автономной нервной системы или в ее интрамуральных ганглиях (например, сердца или кишечника).

Область сосредоточения рецепторов, при воздействии на которые запускается определенный рефлекс, называют рецепторным (рецептивным) полем этого рефлекса.

Рис. 1. Нейронная цепь (луга) болевого оборонительного рефлекса

Рефлексы (рефлекторные реакции) подразделяют на безусловные и условные.

Безусловные рефлексы являются врожденными, проявляются при воздействии специфического раздражителя на строго определенное рецепторное поле. Они присущи представителям данного вида живых существ.

Условные рефлексы являются приобретенными — вырабатываются на протяжении всей жизни индивидуума. Подробная характеристика их будет дана при изучении высших интегративных функций мозга.

Рис. Схема рефлекторной дуги

По биологической значимости рефлекторной реакции выделяют: пищевые, оборонительные, половые, ориентировочные, статокинетические рефлексы.

По типу рецепторов, с которых вызывается рефлекс, различают: эстероцептивные, интероцептивные, проприоцептивные рефлексы. Среди последних выделяют сухожильные и миотатические рефлексы.

По участию в осуществлении рефлекса соматического или автономных отделов ЦНС и эффекторных органов различают соматические и автономные рефлексы.

Соматическими называют рефлексы, если эффектор и рецептивное ноле рефлекса относятся к соматическим структурам.

Автономными называют рефлексы, эффектором в которых являются внутренние органы, а эфферентная часть рефлекторной дуги образована нейронами автономной нервной системы. Примером автономного рефлекса является рефлекторное замедление сердечной деятельности, вызванное воздействием на рецепторы желудка. Примером соматического рефлекса является сгибание руки в ответ на болевое раздражение кожи.

По уровню ЦНС, на котором замыкается рефлекторная дуга, выделяют спинальные, бульбарные (замыкающиеся в продолговатом мозге), мезенцефальные, таламические, корковые рефлексы.

По количеству нейронов рефлекторной дуги рефлекса и числу центральных синапсов: двухнейронные, трехнейронные, мультинейронные; моносинантические, полисинаптические рефлексы.

Рефлекс как основная форма деятельности нервной системы

- по происхождению: безусловные - врожденные, видовые рефлексы и условные - приобретенные в течение жизни;

- по биологическому значению: защитные, пищевые, половые, познотонические, или рефлексы положения тела в пространстве;

- по расположению рецепторов: экстерорецептивные - возникают в ответ на раздражение рецепторов поверхности тела, интерорецепторные или висцерорецепторные — возникают в ответ на раздражение рецепторов внутренних органов, проприорецептивные — возникают в ответ на раздражение рецепторов мышц, сухожилий и связок;

- по месту расположения нервного центра: спинномозговые (осуществляются с участием нейронов спинного мозга), бульварные (с участием нейронов продолговатого мозга), мезенцефальные (с участием среднего мозга), диэнцефальные (с участием промежуточного мозга) и кортикальные (с участием нейронов коры больших полушарий головного мозга).

Морфологической структурой любого рефлекса является рефлекторная дуга - путь нервного импульса от рецептора через ЦНС к рабочему органу. Время от момента нанесения раздражения до появления ответной реакции называют временем рефлекса, а время, в течение которого импульс проходит через ЦНС, - центральным временем рефлекса.

Согласно представлениям И.П. Павлова, рефлекторная дуга состоит из трех частей: анализаторной (афферентной), контактной (центральной) и исполнительной (эфферентной). С современной точки зрения рефлекторная дуга состоит из пяти основных звеньев (рис. 2).

Анализаторная часть состоит из рецептора и афферентного пути. Рецептор — это нервное окончание, которое отвечает за восприятие энергии раздражителя и переработку его в нервный импульс.

Классификация рецепторов:

- по месту расположения: экстерорецепторы - рецепторы слизистых оболочек и кожи, интерорецепторы - рецепторы внутренних органов, проприорецепторы - рецепторы, которые воспринимают изменения мышц, связок и сухожилий;

- по воспринимаемой энергии: терморецепторы (на коже, языке), барорецепторы - воспринимают изменение давления (в дуге аорты и каротидном синусе), хеморецепторы - реагируют на химический состав (в желудке, кишечнике, аорте), болевые рецепторы (на коже, надкостнице, брюшине), фоторецепторы (на сетчатке), фонорецепторы (во внутреннем ухе).

Афферентный (чувствительный, центростремительный) путь представлен чувствительным нейроном, отвечает за передачу нервного импульса от рецептора к нервному центру.

Рис. 2. Строение рефлекторной дуги

Центральная часть представлена нервным центром, который образован вставочными нейронами и находится в спинном и головном мозге. Количество вставочных нейронов может быть различным, это определяется сложностью рефлекторного акта. Нервный центр обеспечивает анализ, синтез полученной информации и принимает решение.

Исполнительная часть состоит из эфферентного пути и эффектора. Эфферентный (двигательный, центробежный) путь представлен двигательным нейроном, отвечает за передачу нервного импульса от нервного центра к эффектору, или рабочему органу. Эффектором может быть мышца, которая будет сокращаться, или железа, выделяющая свой секрет.

Наиболее простая рефлекторная дуга состоит из двух нейронов. В ней нет вставочного нейрона, аксон афферентного нейрона непосредственно контактируете телом эфферентного нейрона. Особенностью двухнейронной дуги является то, что рецептор и эффектор рефлекса находятся в одном и том же органе. Двухнейронную рефлекторную дугу имеют сухожильные рефлексы (ахиллов, коленный). Сложные рефлекторные дуги имеют много вставочных нейронов.

Рефлекторные дуги, в которых возбуждение проходит через один синапс, называется моносиноптическими, а те, в которых возбуждение последовательно проходит более чем через один синапс, - полисинаптическими.

Рис. 3. Строение рефлекторного кольца

Как установил И.П. Павлов, любой рефлекторный акт, независимо от его сложности, подчиняется трем универсальным принципам рефлекторной деятельности:

- принцип детерминизма, или причинной обусловленности. Рефлекторный акт может осуществляться только при действии раздражителя. Раздражитель, действующий на рецептор, — причина, а рефлекторный ответ — следствие;

- принцип структурной целостности. Рефлекторный акт может быть осуществлен только при условии структурной и функциональной целостности всех звеньев рефлекторной дуги (рефлекторного кольца).

Структурная целостность рефлекторной дуги может быть нарушена при механическом повреждении какой-либо ее части — рецептора, афферентных или эфферентных нервных путей, участков ЦНС, рабочих органов. Например, в результате ожога слизистой носа с повреждением обонятельного эпителия отсутствует задержка дыхания и не изменяется его глубина при вдыхании веществ с резким запахом; повреждение в продолговатом мозге дыхательного центра при переломе основания черепа может повлечь остановку дыхания. Если рассечь какой-либо нерв, иннервирующий поперечно-полосатую мускулатуру, то мышечные движения будут невозможны.

Нарушение функциональной целостности может быть связано с блокадой проведения нервных импульсов в структуре рефлекторной дуги. Так, многие применяемые для местного обезболивания вещества блокируют передачу нервного импульса от рецептора по нервному волокну. Поэтому, например, после местной анестезии манипуляции стоматолога не вызывают у больного ответной двигательной реакции. При применении общей анестезии возбуждение блокируется в центральной части рефлекторных дуг.

Функциональная целостность структуры рефлекса нарушается и в случае возникновения процессов торможения (безусловного или условного) в центральной части рефлекторной дуги. В этом случае также наблюдается отсутствие или прекращение ответной реакции на раздражитель. Например, ребенок прекращает рисовать, увидев новую яркую игрушку;

Рис. Рефлекторная дуга вегетативного (справа) и соматического (слева) рефлексов: 1 — рецепторы; 2 — афферентный нейрон; 3 — вставочный нейрон; 4 — афферентный нейрон; 5 — рабочий орган

Рис. Схема многоуровневой (многоэтажной) рефлекторной дуги по Э.А. Асратяну: А — афферентный сигнал; Э — эфферентный ответ; I — спинальный; II — бульварный; III — мезэнцефалический; IV — диэнцефалический; V — корковый

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ! Философия. Мудрость. Книги.

6.4. Проводящие пути спинного мозга

6.1. Общий обзор спинного мозга

Спинной мозг лежит в позвоночном канале и представляет собой тяж длиной 41 - 45 см (у взрослого человека среднего роста. Он начинается на уровне нижнего края большого затылочного отверстия, где выше расположен головной мозг. Нижняя часть спинного мозга сужается в виде конуса спинного мозга.

Вначале, на втором месяце внутриутробной жизни, спинной мозг занимает весь позвоночный канал, а затем вследствие более быстрого роста позвоночника отстает в росте и перемещается вверх. Ниже уровня окончания спинного мозга находится терминальная нить, окруженная корешками спинномозговых нервов и оболочками спинного мозга (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Расположение спинного мозга в спинномозговом канале позвоночника:

Спинной мозг имеет два утолщения: шейное и поясничное, В этих утолщениях находятся скопления нейронов, иннервирующих конечности, и из этих утолщений выходят нервы, идущие к рукам и ногам. В поясничном отделе корешки идут параллельно концевой нити и образуют пучок, носящий название конского хвоста.

Передней срединной щелью и задней срединной бороздкой спинной мозг делится на две симметричные половины. Эти половины, в свою очередь, имеют по две слабовыраженные продольные борозды, из которых выходят передние и задние корешки, формирующие затем спинномозговые нервы. Благодаря наличию борозд каждая из половин спинного мозга разделена на три испольных тяжа, называемых канатиками: передний, боковой и задний. Между передней срединной щелью и переднебоковой бороздой (местом выхода передних корешков спинного мозга) с каждой стороны находится передний канатик. Между переднебоковой и заднебоковой бороздами (вход задних корешков) на поверхности правой и левой сторон спинного мозга формируется боковой канатик. Позади заднебоковой борозды, по бокам от задней срединной борозды, находится задний канатик спинного мозга (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Канатики и корешки спинного мозга:

1 - передние канатики;

2 — боковые канатики;

3 — задние канатики;

4 — серое ещество;

5 — передние корешки;

6 — задние корешки;

7 — спинномозговые нервы;

8 — спинномозговые узлы

Участок спинного мозга, соответствующий двум парам корешков спинномозговых нервов (двум передним и двум задним, по одному с каждой стороны), называют сегментом спинного мозга.Различают 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1 копчиковый сегмент (всего 31 сегмент).

6.2. Внутреннее строение спинного мозга

Спинной мозг состоит из серого и белого вещества. Серое вещество со всех сторон окружено белым, т. е. тела нейронов со всех сторон окружены проводящими путями.

6.2.1. Серое вещество спинного мозга

В каждой из половин спинного мозга серое вещество образует два неправильной формы вертикальных тяжа с передними и задними выступами — столбами, соединенными перемычкой, в середине которых заложен центральный канал, проходящий вдоль спинного мозга и содержащий спинномозговую жидкость. Вверху канал сообщается с IV желудочком головного мозга.

В передних рогах серого вещества расположены тела нейронов спинного мозга, выполняющих моторную функцию. Это так называемые корешковые клетки, так как аксоны этих клеток составляют основную массу волокон передних корешков спинно-мозговых нервов (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Разновидности клеток спинного мозга:

В составе задних рогов имеется большое количество вставочных нейронов (интернейронов), с которыми контактирует большая часть аксонов, идущих от чувствительных нейронов, расположенных в спинальных ганглиях в составе задних корешков. Вставочные нейроны спинного мозга делятся на две группы, которые, в свою очередь, подразделяются на более мелкие популяции- это внутренние клетки (neurocytus internus) и пучковые клетки (neurocytus funicularis).

В свою очередь, внутренние клетки делятся на ассоциативные нейроны, аксоны которых заканчиваются на разных уровнях в пределах серого вещества своей половины спинного мозга (что обеспечивает связь между разными уровнями с одной стороны спинного мозга), и комиссуральные нейроны, аксоны которых заканчиваются на противоположной стороне спинного мозга (этим достигается функциональная связь двух половин спинного мозга). Отростки обоих типов нейронов нервных клеток заднего рога осуществляют связь с нейронами выше- и нижележащих соседних сегментов спинного мозга, помимо этого они могут контактировать и с мотонейронами своего сегмента.

На уровне грудных сегментов в структуре серого вещества по-являются боковые рога. В них находятся центры вегетативной нервной системы. В боковых рогах грудного и верхних сегментах поясничного отделов спинного мозга расположены спинальные центры симпатической нервной системы, которые иннервируют сердце, сосуды, бронхи, пищеварительный тракт, мочеполовую систему. Здесь находятся нейроны, чьи аксоны связанны с периферическими симпатическими ганглиями (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Соматическая и вегетативная рефлекторная дуга спинного мозга:

а — соматическая рефлекторная дуга; б — вегетативная рефлекторная дуга;

1 — чувствительный нейрон;

2 — вставочный нейрон;

3 — двигательный нейрон;

4 — задний (чувствительный) корешок;

5 — передний (двигательный) корешок;

6 — задние рога;

7 — передние рога;

8 — боковые рога

Нервные центры спинного мозга являются рабочими центрами. Их нейроны непосредственно связаны и с рецепторами, и с рабочими органами. Надсегментарные центры ЦНС непосредственного контакта с рецепторами или органами-эффекторами не имеют. Они обмениваются с периферией информацией посредством сегментарных центров спинного мозга.

6.2.2. Белое вещество

Белое вещество спинного мозга составляет передний, боковой и задний канатики и образовано преимущественно продольно идущими миелинизированными нервными волокнами, формирующими проводящие пути. Выделяют три основных вида волокон:

1) волокна, соединяющие участки спинного мозга на различных уровнях;

2) двигательные (нисходящие) волокна, идущие из головного мозга в спинной к мотонейронам, лежащим в передних рогах спинного мозга и дающим начало передним двигательным корешкам;

3) чувствительные (восходящие) волокна, которые частично являются продолжением волокон задних корешков, частично — отростками клеток спинного мозга и восходят кверху к головному мозгу.

6.3. Рефлекторные дуги спинного мозга

Перечисленные выше анатомические образования являются морфологическим субстратом рефлексов, в том числе замыкающихся в спинном мозге. Простейшая рефлекторная дуга включает чувствительный и эффекторный (двигательный) нейроны, по которым нервный импульс движется от рецептора к рабочему органу, называемому эффектором (рис. 6.5, а).

Рис. 6.5. Рефлекторные дуги спинного мозга:

а — двухнейронная рефлекторная дуга;

б — трехнейронная рефлекторная дуга;

1 — чувствительный нейрон;

2 — вставочный нейрон;

3 — двигательный нейрон;

4 — задний (чувствительный) корешок;

5 — передний (двигательный) корешок;

6 — задние рога;

7 — передние рога

Примером простейшего рефлекса может служить коленный рефлекс, возникающий в ответ на кратковременное растяжение четырехглавой мышцы бедра легким ударом по ее сухожилию ниже коленной чашечки. После короткого латентного (скрытого) периода происходит сокращение четырехглавой мышцы, в результате которого приподнимается свободно висящая нижняя часть ноги.

Однако большая часть спииальных рефлекторных дуг имеет трехнейронное строение (рис. 6.5, б). Тело первого чувствительного (псевдоуниполярного) нейрона находится в спинномозговом узле. Его длинный отросток связан с рецептором, воспринимающим внешнее или внутреннее раздражение. От тела нейрона по короткому аксону нервный импульс через чувствительные корешки спинномозговых нервов направляется в спинной мозг, где образует синапсы с телами вставочных нейронов. Аксоны вставочных нейронов могут передавать информацию в вышележащие отделы ЦНС или к мотонейронам спинного мозга. Аксон мотонейрона в составе передних корешков выходит из спинного мозга как часть спинномозговых нервов и направляется к рабочему органу, вызывая изменение его функции.

Каждый спинальный рефлекс, вне зависимости от выполняемой функции, имеет свое рецептивное поле и свою локализацию (место нахождения), свой уровень. Кроме двигательных рефлекторных дуг на уровне грудного и крестцового отделов спинного мозга замыкаются вегетативные рефлекторные дуги, осуществляющие контроль нервной системы за деятельностью внутренних органов.

6.4. Проводящие пути спинного мозга

Различают восходящие и нисходящие пути спинного мозга.

По первым информация от рецепторов и самого спинного мозга поступает в вышележащие отделы ЦНС (табл. 6.1), по вторым информация из высших центров мозга направляется к мотонейронам спинного мозга.

Табл. 6.1. Основные восходящие пути спинного мозга:

Схема расположения проводящих путей на срезе спинного мозга показана на рис. 6.6.

Рис 6.6 Проводящие пути спинного мозга:

1-нежный(тонкий);

2-кленовидный;

3-заднийспинномозжечковый;

4- передний спмнномозежечковый;

5-спиноталаматический;

6-короткоспинальный;

7- короткоспинальный передний;

8-руброспинальный;

9-ретикулоспинальный;

10- тектоспинальный

второе высшее образование "психология" в формате MBA

предмет: Анатомия и эволюция нервной системы человека.

Методичка "Анатомия центральной нервной системы"

Читайте также: