Роль высших отделов цнс в регуляции работы сердца

Регуляция ЦНС работы сердечно-сосудистой системы человека

Регуляция работы сердца

Работа сердца регулируется как нервным путем, так и при помощи гуморальных механизмов, при ведущей роли центральной нервной системы. Так как сердцу присущ автоматизм, то нервной системе не приходится отдавать приказ для каждого сердечного сокращения, как это происходит в скелетной мускулатуре. Функции ЦНС сводятся только к регулированию сердечной деятельности и приспособлению ее к нуждам организма и изменениям внешних условий.

Основное влияние на сердечную деятельность оказывает вегетативная нервная система. Действие на сердце симпатических и парасимпатических нервов противоположно: блуждающий нерв замедляет и ослабляет сердечные сокращения, а симпатический – усиливает и учащает.

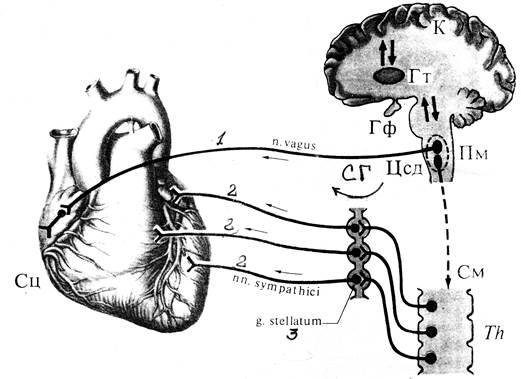

Рис.1. Схема регуляции работы сердца человека

Впервые действие блуждающего нерва на сердце было изучено в 1845 году братьями Эрнстом и Эдуардом Веберами. Они показали, что при сильном раздражении блуждающего нерва происходит увеличение мембранного потенциала – гиперполяризация мембраны мышечных волокон предсердий и сердце останавливается. Если продолжать раздражать блуждающий нерв, то сокращения сердца восстанавливаются. Это явление они назвали ускальзанием сердца из-под влияния блуждающего нерва.

Действие на сердце симпатических нервов впервые было изучено в 1867 году братьями Ильей и Моисеем Ционами, а затем уточнено И.П.павловым. Братья Ционы описали учащение сердечной деятельности при раздражении симпатических нервов сердца, а И.П.Павлов в 1887 году обнаружил нервные волокна, вызывающие усиление сердечных сокращений без заметного учащения пульса, то есть являющимися усилителями сердечной деятельности. При раздражении симпатических нервов убыстряется спонтанная деполяризация клеток – водителей ритма, что ведет к учащению сердечных сокращений и увеличению амплитуды его сокращений. Влияние раздражения симпатического нерва наблюдается после большого латентного периода – 10 секунд и более – и длится еще долго после прекращения раздражения нерва.

Схема иннервации сердца изображена на рисунке 2.

Рис.2. Схема иннервации сердца: Н – сердце; М – продолговатый мозг; Cl – ядро, вызывающее торможение сердца; СА – ядро, вызывающее учащение сердечной деятельности; HL – боковой рог спинного мозга; Д – нерв-депрессор (афферентные волокна блуждающего нерва); TS – симпатический ствол; V – эфферентные волокна блуждающего нерва; S – симпатические волокна; А – спинномозговые афферентные волокна; CS – каротидный синус; В – афферентные волокна от правого предсердия и полой вены.

Тела первых нейронов, отростки которых образуют блуждаюшие нервы, расположены в продолговатом мозге. Кончаются отростки этих нейронов в интрамуральных ганглиях сердца. Здесь находятся вторые нейроны, отростки которых идут к предсердному узлу, мышечным волокнам предсердий, предсердно-желудочковому узлу и верхней части проводящей системы. Первые нейроны симпатической нервной системы, передающие импульсы к сердцу, расположены в боковых рогах пяти верхних сегментов грудного отдела спинного мозга. Отростки этих нейронов заканчиваются в шейных и верхних грудных симпатических узлах. В этих узлах находятся вторые нейроны, отростки которых идут к сердцу.

Рис.3. Проводящая система сердца: 1- верхняя полая вена; 2 – синусный (синоатриальный) узел; 3 – правое предсердие; 4 – предсердно-желудочковый (атриовентрикулярный) узел; 5 – пучок Гиса; 6 – ножки пучка Гиса; 7 – волокна Пуркинье; 8 – нижняя полая вена.

Кроме центров продолговатого и спинного мозга в регуляции сердечной деятельности принимает участие: гипоталамус, мозжечок, кора больших полушарий. При участии всех перечисленных отделов ЦНС осуществляется рефлекторная регуляция сердечной деятельности. Рефлекторные реакции могут как тормозить, так и возбуждать (ускорять и усиливать) сердечные сокращения. Рефлекторные изменения работы сердца возникают при раздражении различных рецепторов. Особое значение в регуляции работы сердца имеют рецепторы, расположенные в некоторых участках сосудистой системы. Они возбуждаются изменением давления крови в сосудах или гуморальными раздражителями. Участки, где сосредоточены такие рецепторы, получили название сосудистых рефлексогенных зон. Значительная роль принадлежит рефлексогенным зонам, расположенным в дуге аорты и в области разветвления сонной артерии – в каротидном синусе. Здесь находятся окончания афферентных нервов, раздражение которых рефлекторно вызывает замедление сердечных сокращений. Эти нервные окончания представляют собой прессорецепторы. Естественным их раздражителем служит растяжение сосудистой стенки при повышении давления в тех сосудах, где они расположены. Поток афферентных нервных импульсов от прессорецепторов повышает тонус ядер блуждающего нерва, что приводит к замедлению сердечных сокращений.

Примером сердечного рефлекса является остановка сердца при ударе по животу. Афферентные пути этого рефлекса идут по чревному нерву в спинной мозг, а затем – к ядру блуждающего нерва в продолговатом мозге. Отсюда начинаются эфферентные пути рефлекса – по ветвям блуждающего нерва к сердцу. К подобным рефлексам относится рефлекс Ашнера: урежение сердцебиений при надавливании на глазные яблоки.

Влияние коры больших полушарий на работу сердца

Рефлекторное учащение и усиление сердечной деятельности наблюдается при болевых раздражениях и эмоциональных состояниях – гневе, страхе, радости, а также при мышечной работе. Изменения сердечной деятельности могут возникать при мыслях, воспоминаниях, и представлениях, даже при отсутствии реальных раздражителей, что указывает на большое значение коры больших полушарий в регуляции деятельности сердца. Доказательством этого является то, что изменения ритма и силы сердечных сокращений можно часто наблюдать у человека при одном упоминании о фактах, вызывающих у него определнные эмоции, или воспоминании неприятных событий, например при использовании техник нейролингвистического программирования.

Регуляция сосудистого тонуса

Давление крови должно поддерживаться на определенном уровне, который должен быть адекватен требованиям внешней и внутренней среды организма. Поэтому ЦНС постоянно осуществляет сложные регуляторные воздействия на работу сердца, емкость сосудистого русла и количество циркулирующей крови.

Артерии и артериолы иннервируются в основном симпатическими нервами, которые вызывают сужение сосудов – вазоконстрикцию. Доказательством этого является классический опыт К.Беранара: перерезка сосудосуживающих симпатических нервов вызывает расширение сосудов в той области, которая иннервируется этими нервами. То есть артерии и артериолы находятся по непрерывным сосудосуживающим влиянием симпатических нервов, которые поддерживают постоянный тонус мышц стенок данных сосудов. В некоторых органах, например, в скелетной мускулатуре, расширение артериол происходит при раздражении симпатических нервов, в составе которых находятся кроме вазоконстрикторов, также вазодилятаторы. В окончаниях нервных волокон вазоконстрикторов образуется норадреналин, а в окончаниях вазодилятаторов образуется медиатор ацетилхолин.

Сужение или расширение сосудов наступает под влиянием импульсов из ЦНС, в частности – из сосудодвигательного центра. Сосудодвигательный центр локализован в продолговатом мозге на дне IV желудочка. Он состоит из прессорного и депрессорного отделов и находится в состоянии тонуса, то есть в состоянии постоянного длительного возбуждения. Раздражение прессорного отдела вызывет сужение артерий и подъем АД, а раздражение депрессрного – расширение артерий и падение АД. Депрессорный отдел сосудодвигательного центра вызывает сосудорасширение, понижая тонус прессорного отдела и снижая, таким образом, эффект сосудосуживающих нервов. Импульсы от сосудодвигательного центра продолговатого мозга поступают к нервным центрам симпатической нервной системы, расположенным в боковых рогах спинного мозга. Они образуют сосудосуживающие ядра, связанные с сосудами отдельных участков тела. Кроме сосудодвигательных центров продолговатого и спинного мозга на состояние сосудов оказывают влияние нервные центры промежуточного мозга и больших полушарий. Раздражение определенных участков гипоталамуса, в котором расположены высшие центры ВНС, вызывает сужение артерий и артериол и повышение АД.

Рефлекторная регуляция сосудистого тонуса

Тонус сосудодвигательного центра зависит от импульсов, приходящих с периферии от рецепторов, расположенных в некоторых сосдистых областях и на поверхности тела, а также от влияния гуморальных раздражителей, непосредственно действующих на нервный центр. Сосудистые рефлексы по классификации В.Н.Черниговского разделены на две группы: собственные и сопряженные рефлексы.

1. Собственные сосудистые рефлексы вызываются импульсами от рецепторов самих сосудов. Наиболее важное физиологическое значение имеют рецепторы сосудистых рефлексогенных зон, сосредоточенные в дуге аорты и в области разветвления сонной артерии на внутреннюю и наружную ветви. Рецепторы, расположенные в дуге аорты, возбуждаются при повышении АД и рефлекторно повышают тонус ядра блуждающего нерва и угнетают тонус сосудосуживающего центра. В результате сердечная деятельность тормозится, а сосуды внутренних органов расширяются. Понижение АД ведет к тому, что прессорецепторы дуги аорты и сонных артерий раздражаются менее интенсивно, чем при нормальном давлении крови. Тормозящее действие депрессорных нервов на кровяное давление слабеет, сосуды суживаются, работа сердца усиливается, и давление крови несколько повышается. Рефлекторная регуляция кровяного давления осуществляется вследствие возбуждения не только сосудистых прессорецепторов, но и хеморецептров, чувствительных к изменениям химического состава крови.

2. Сопряженные сосудистые рефлексы, проявляющиеся преимущественно в повышении АД, можно вызвать раздражением поверхности тела. Так при болевых раздражениях, а также при действии холодом происходит сужение сосудов и повышение АД.

В регуляции тонуса сосудов человека принимают участие и высшие отделы ЦНС – промежуточный мозг и кора больших полушарий. Кортикальные сосудистые реакции у человека можно наблюдать при проведении исследования по методу условных рефлексов. Например, можно пронаблюдать рефлекторное изменение состояния сосудов с помощью сочетания метода плетизмографии – измерение объема руки, опущенной в воду, и выработки условного рефлекса.

Сердечно-сосудистая система через надсегментарные отделы автономной нервной системы — таламус, гипоталамус, кору головного мозга интегрируется в поведенческие, соматические, вегетативные реакции организма. Влияние коры шловнош мозга (моторная и премоторная зоны) на центр кровообращения продолговатого мозга лежит в основе условно— рефлекторных сердечно—сосудистых реакций. Раздражение структур ЦНС, как правило, сопровождается повышением ЧСС и повышением АД.

Эндокринная функция сердца

В миоцитах предсердий образуется натрийуретический гормон под воздействием растяжения, уровня На 1 ' в крови, вазопрессина, поступающих импульсов. Он повышает выделение почками Ма т и СГ, клу бочковую фильтрацию, понижает секрецию ренина, влияние ангиотензина II, альдо-стерона. Расслабляет гладкие миоциты мелких сосудов, способствует понижению АЛ.

Лекция № 3.

Тема: Физиология сердечно-сосудистой системы.

Структурно-функциональная характеристика основных

; ' компонентов гемодинамики

1. Основные законы гемодинамики. " 2. Морфологическая и функциональная классификация сосудов.

3. Движение крови по сосудам высокого давления (артериям).

4. Кровяное давление в артериальном русле, его виды и факторы его

определяющие.

5. Артериальный пульс, его происхождение и характеристика.

Функция сосудов состоит в регуляции объема периферического русла,

его соответствия с объемом циркулирующей крови, обеспечении постоянного и адекватного кровоснабжения органов и тканей. Достигается это за счет свойств сосудов: эластичности стенок, поддержания тонуса, проницаемости стенок.

Эти свойства характерны почти для всех сосудов, но в отдельных участках сосудистой системы выражены они по-разному, может преобладать одно из свойств.

Основные законы гемодинамики

Наука изучающая движение крови по сосудам получила название гемодинамики. Ее законы общие с гидродинамикой (учении о движении жидкостей). Согласно закону гидродинамики ток жидкости по сосудам определяется двумя силами:

1. Давлением (Р), под которым она движется, т.е. разностью давлений в

начале и конце трубы. Эта сила способствующая движению.

2. Сопротивлением (К.), которое вследствие вязкости, трения о стенки

сосуда и вихревых движений испытывает жидкость. Сопротивление пре

пятствует движению.

Отношение разности давления к сопротивлению определяет объемную скорость тока жидкости. Объемная скорость тока жидкости выражается уравнением:

р — объем жидкости;

?1-?2 — разность давлений в начале и конце трубы;

К. — сопротивление току.

Если его применить к сосудистой системе, то, учитывая, что в конце ее (полых венах) даштение близко или равно нулю, уравнение можно записать так:

Ут-ч _____________________________

Р — среднее давление в аорте; К. — сосудистое сопротивление.

Отсюда следует, что давление в аорте прямо пропорционально МОК выбрасываемому сердцем и величине периферического сопротивления (К):

Давление в аорте и МОК можно измерить. Зная эти величины, можнс вычислить периферическое сопротивление (К):

где: К. — периферическое сопротивление, определяемое по формуле Пуазейля; Ь — длина трубки (сосуда); Н 1 — вязкость протекающей жидкости; я — отношение окружности к диаметру; т — радиус трубки.

Периферическое сопротивление является важнейшим показателем состояния сосудистой системы.

Для отдельного участка сосуда его можно определить по формуле:

К — периферическое сопротивление;

Р)— ?2 — давление в начале и в конце сосуда;

Р — количество крови, протекающей по сосудам в 1 секунду.

Периферическое сопротивление складывается из сопротивления каждого сосуда. В покое открыта лишь часть капилляров. Большое их количестве включено в кровоток параллельно. Поэтому суммарное сопротивление капилляров будет значительно меньше, чем в артериях. Определяет сопротивление вязкость крови, но она непостоянна. Чем меньше диаметр сосуда, тем меньше вязкость. Форменные элементы располагаются в центре, ближе к стенкам располагается плазма, где вязкость уменьшается. Есть сосуды, I которых движется только плазма. Основными сосудами сопротивления (резистивными) являются артерии и артериолы. Они имеют малый диаметр (15-70 мкм), выраженный слой кольцевой гладкой мускулатуры, который, сокращаясь, значительно уменьшает диаметр и повышает сопротивление кровотоку. При этом АД в них повышается. При повышении сопротивления артериол уменьшается отток крови из артерий и в них повышается АД. Снижение тонуса артериол способствует оттоку крови из артерий и понижению в них АД. Следовательно, изменение диаметра артериол есть главный регулятор уровня об щего АД. В работающих органах тонус стенок артериол понижается, кровоснабжение возрастает. В неработающих — наоборот.

Сердце, проталкивая кровь в сосуды, создает в них давление, необходимое для кровотока. Давление определяет скорость кровотока и способствует преодолению сопротивления. Чем выше сопротивление, тем большая сила необходима для обеспечения кровотока и тем значительнее снижение давления по ходу сосудистого русла. В крупных и средних артериях давление снижается всего на 10%. В артериолах и капиллярах на 85%.

Важным условием для нормальной циркуляции крови является ее соотношение в артериях и венах: в артериях — 27%; в венах — 73%.

В основном кровоток в сосудах имеет ламинарный характер —послойное движение: в центре движутся клетки крови, ближе к стенке движется плазма. У самой стенки она остается почти без движений. Чем уже сосуд, тем ближе к стенке центральные слои, тем больше торможение скорости кровотока. Поэтому, в мелких сосудах скорость кровотока меньше, чем в крупных.

В местах разветвления сосудов, сужения артерий, крутых изгибов движение имеет турбулентный характер (завихрения). Частицы крови перемещаются перпендикулярно оси сосуда, что значительно увеличивает внутреннее трение жидкости.

Основными показателями гемодинамики являются:

1. Объемная скорость кровотока.

2. Линейная скорость (скорость кругооборота крови).

3. Давление в разных участках сосудистого русла.

Объемная скорость — это количество крови протекающее через поперечное сечение сосуда в ед. времени (1 мин). В норме отток крови от сердца равен ее притоку к нему, это означает, что объемная скорость является величиной постоянной.

Линейная скорость — это скорость движения крови вдоль сосуда. Она различна в отдельных участках сосудистого русла и зависит от общей суммы площади просветов конкретного отдела сосудов.

В аорте поперечное сечение равно 8 см 2 (Д = 3 см), скорость движения крови составляет 50-70 см/с. В капиллярах общее сечение 8000 см 2 , скорость движения крови 0,05 см/с.

В артериях скорость кровотока /и-4У см/с, артериолах — и,_>-ш см/о, в полой вене — 20 см/с.

В связи с выбросом крови в сосуды отдельными порциями, кровоток в артериях имеет пульсирующий характер.

Непрерывность тока по всей системе сосудов связана с упругими свойствами аорты и артерий. Основная кинетическая энергия, обеспечивающая движение крови, сообщается ей сердцем во время систолы. Часть этой энергии идет на проталкивание крови, другая — превращается в потенциальную энергию растягиваемой стенки аорты и артерий во время систолы. Во время диастолы эта энергия переходит в кинетическую энергию движения крови.

Дата добавления: 2019-02-12 ; просмотров: 255 ;

Центральная нервная система вместе с рядом гуморальных факторов обеспечивает регулирующее влияние на работу сердца, приспосабливая ее к конкретным условиям, в которых находится животное. Различают интракардиальную регуляцию, осуществляемую за счет рефлекторных дуг, замыкающихся в интрамуральных (внутрисердечных) ганглиях миокарда и экстракардиальную регуляцию, обеспечиваемую импульсами поступающими из ЦНС к сердцу по симпатическим и парасимпатическим нервам (рис. 12.).

Рис. 12. Симпатическая и парасимпатическая иннервация сердца.

Сц- сердце; К- кора мозга; Гт- гипоталамус; Гф- гипофиз; Цсд- центр сердечной деятельности; Пм- продолговатый мозг; СГ- симпатический ганглий; См – спинной мозг; Тh- грудной отдел; 1- блуждающий нерв; 2- симпатические нервы; звездчатый ганглий (узел).

В продолговатом мозге расположены нейроны, аксоны которых в составе блуждающих нервов идут в интрамуральные ганглии сердца, где располагаются вторые нейроны. Отростки последних нейронов иннервируют узлы проводящей системы и миокард, главным образом, предсердий. Симпатическая иннервация берет начало в боковых рогах 1—5 грудных сегментов спинного мозга. Отростки этих нейронов доходят до шейного и звездчатого ганглиев, от которых выходит постганглионарные симпатические волокна, иннервирующие проводящую систему и миокард желудочков.

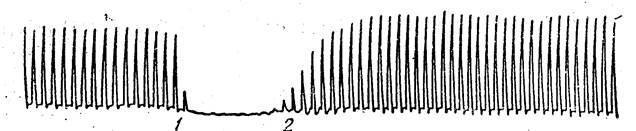

Влияние блуждающих нервов на работу сердца впервые было установлено братьями Вебер (1845). Импульсы, поступающие к сердцу по волокнам блуждающих нервов, вызывают замедление частоты сердечных сокращений (отрицательный хронотропный эффект) до полной их остановки, что зависит от силы и частоты стимуляции блуждающего нерва, а также от степени угнетения синоатриального узла. В случае длительного раздражения блуждающего нерва остановившееся сердце, снова начинает сокращаться хотя и в несколько редком ритме. Это явление называют ускользанием сердца из-под влияния блуждающего нерва. По поводу возникновения этого явления существует много различных мнений. Наряду с хронотропным влиянием блуждающие нервы уменьшают и силу сердечных сокращений (отрицательный инотропный эффект), снижают возбудимость миокарда (отрицательный батмотропный эффект) и скорость проведения по сердцу возбуждения (отрицательный дромотропный эффект).

Влияние симпатических нервов изучалось Бецольдом (1863), братьями Цион (1866), И.П. Павловым. Было установлено, что в противоположность блуждающим симпатические нервы вызывают все четыре положительных эффекта.

Благодаря этой двойной иннервации (рис.13.) обеспечивается приспособляемость работы сердца к потребностям организма, что достигается путем регуляции разной степени влияния на сердце этих нервов.

Рис. 13. Влияние блуждающего нерва на работу сердца:

1- действие блуждающего нерва; 2- действие симпатического нерва.

Некоторые исследователи считают, что при срочно необходимом усилении работы сердца проявляется вначале ослабление вагусного влияния и только несколько позже присоединится активирующее действие симпатических нервов.

И.П. Павлов (1887) при раздражении отдельных веточек, проходящих в симпатических нервах, наблюдал увеличение силы сердечных сокращений без заметного повышения их частоты. Если же раздражать веточки, проходящие в стволе блуждающих нервов, то сила сокращений сердца будет меньшей. И.П. Павлов считал, что эти нервные волокна оказывают влияние на метаболические процессы в миокарде. В одних случаях они усиливаются, в других – снижаются. Эти нервные волокна были названы И.П. Павловым трофическими.

На работу сердца влияют и разнообразные рефлекторные реакции, вызываемые раздражения от многочисленных экстеро– и интерорецепторов. Раздражение проприорецепторов сокращающимися мышцами рефлекторно стимулирует сердечную деятельность и движение крови по сосудистой системе. Это дало основание для названия мышц дополнительными сердцами. Работа сердца тормозится при раздражении рецепторов ряда полых органов. Например, известный в физиологии вагональный рефлекс Гольца, вызывающий резкое замедление работы сердца при раздражении рецепторов желудка, кишечника, брюшины, что происходит не только в эксперименте, но и при ряде патологических процессов в этих органах.

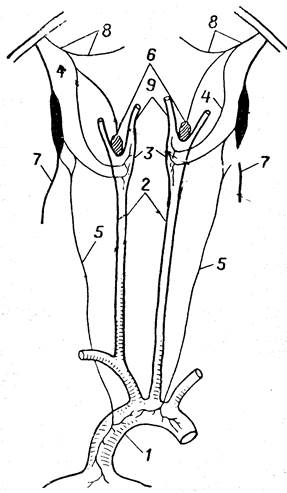

Среди рефлекторных влияний на сердце важное значение имеют импульсы, возникающие в рецепторах, расположенных в дуге аорты и каротидном синусе (рис. 14.). В этих зонах располагаются баро– и хеморецепторы. Участки этих сосудистых зон называются рефлексогенными зонами.

Рис.14. Синокаротидная и аортальная рефлексогенные зоны:

1- аорта; 2- общие сонные артерии; 3- каротидный синус; 4- синусный нерв; 5- аортальный нерв; 6- каротидное тельце; 7- блуждающий нерв; 8- языкоглоточный нерв; 9- внутренняя сонная артерия.

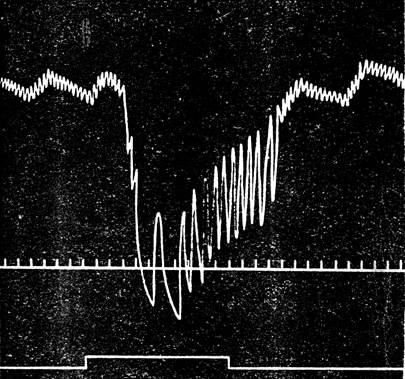

В дуге аорты располагается первая рефлексогенная зона нерва депрессора (аортальный нерв), раздражение рецепторов которого ведет к значительному снижению величины кровяного давления (рис. 15.).

Вторая зона – в каротидном синусе, где находятся рецепторы синокаротидного нерва (нерв Геринга), идущего в продолговатый мозг в составе языкоглоточного нерва.

Раздражение барорецепторов (механорецепторов) повышением давления крови и растяжением стенок этих сосудистых зон увеличивает тонус блуждающего нерва, вследствие чего работа сердца рефлекторно замедляется и кровяное давление снижается до нормальной величины.

Рис. 15. Рефлекторное падение кровяного давления под влиянием раздражения аортального нерва.

Раздражение хеморецепторов этих зон, увеличенным содержанием в крови угольной кислоты, концентрации водородных ионов, недостатком кислорода и т.д. ведет к повышению тонуса симпатических нервов, а следовательно, к усилению работы сердца, сужению просвета сосудов и как результат – к повышению давления.

В устье полых вен располагается третья рефлексогенная зона, раздражение барорецепторов которой большим количеством крови повышает влияние симпатических нервов, что приводит к увеличению частоты и силы сердечных сокращений, кровь в большом количестве перекачивается из вен в артерии, в результате чего давление в полых венах снижается до нормальной величины. Это явление носит название рефлекса Бейнбриджа.

Работа сердца находится и под влиянием условнорефлекторных импульсов, идущих от центров гипоталамуса и других структур головного мозга, в том числе его коры. Примером этого служат факты изменения сердечной деятельности под влиянием сказанного слова, разнообразных эмоциональных факторов, о чем красноречиво сказал И.П. Павлов: «сердце прыгает от радости, бьется любовью, сердце колотится от страха, сжалось от жалости. Условнорефлекторные изменения работы сердца наблюдаются при предстартовых состояниях человека и у животных при различных манипуляциях, связанных с подготовкой к работе. Возможна выработка и условных сердечных рефлексов на посторонний, индифферентный раздражитель.

Этот механизм регуляции работы сердца реализуется через изменение тонуса центров парасимпатической и симпатической систем продолговатого и спинного мозга, а также через изменение уровня гормонов и других сигнальных молекул. Особенно выраженное влияние на работу сердца оказывают гипоталамус, лимбическая система и кора головного мозга.

В состав гипоталамуса входят многие центры вегетативных функций, регуляция которых невозможна без изменения кровотока. Одним из примеров может быть регуляция температуры тела гипоталамическими центрами терморегуляции, в основе которой лежит поддержание баланса теплопродукции и теплоотдачи. Так, при повышении температуры тела для увеличения теплоотдачи интенсифицируется кожный кровоток, что может быть достигнуто при увеличении ЧСС и МОК. В гипоталамусе находятся высшие центры автономной нервной системы, от которых зависит тонус нейронов ядер блуждающего нерва и спинальных симпатических нейронов.

Лимбическая система участвует в формировании эмоциональных реакций, составной частью которых являются изменения вегетативных функций, включающих работу сердца. Общеизвестна реакция тахикардии и увеличения МОК при волнении, тревоге, других проявлениях эмоционального напряжения. Эмоциогенные изменения в работе сердца вызываются повышением тонуса центров симпатической нервной системы, увеличением уровня адреналина и других гормонов в крови. При этом могут развиться весьма существенные, в том числе неблагоприятные влияния на обмен веществ и кровоток в миокарде. Длительные отрицательные эмоции способны вызвать развитие ишемии и даже инфаркт миокарда.

Выраженные регуляторные влияния на работу сердца может оказывать и кора мозга. О наличии таких влияний свидетельствует возможность выработки условных рефлексов, изменяющих работу сердца, вызывающих увеличение частоты и силы сердечных сокращений в предстартовых условиях, перед выполнением физических и интеллектуальных нагрузок. Психические процессы, мыслительная активность сопровождаются влияниями на тонус высших гипоталамических центров автономной нервной системы и через них на тонус центров продолговатого и спинного мозга, контролирующих работу сердца. В этой связи создание спокойной обстановки на работе и семье, отсутствие длительных чрезмерных эмоциональных и психических напряжений являются благоприятными условиями для сохранения нормальной функции сердца. Некоторые мыслительные построения (энграммы), имеющие длительный, застойный характер и отрицательную эмоциональную окраску могут оказывать весьма сильное влияние на функции сердца и вести к развитию его патологии.

Гипоталамус, лимбическая система и кора большого мозга представляют собой интегративные структуры, регулирующие работу сердца так, чтобы обеспечить потребности организма во время поведенческих реакций, возникающих в ответ на изменения условий внешней и внутренней среды существования.

Таким образом, упрощенно механизмы нервно-рефлекторной регуляции работы сердца можно представить как реакцию клеток водителей ритма и сократительных кардиомиоцитов на одновременное воздействие медиаторов парасимпатической и симпатической нервной системы. В условиях покоя эти реакции преимущественно обусловлены действием ацетилхолина вследствие преобладания тонуса центров парасимпатической нервной системы. В покое частота сокращений сердца, ударный объем, минутный объем кровотока стремятся к значениям, достаточным для удовлетворения минимальных потребностей организма в кислороде и питательных веществах.

В условиях физической нагрузки и эмоционально-психического напряжения повышается тонус центров симпатической нервной системы. Реакции сердца преимущественно обусловливаются действием норадреналина, высвобождение которого из окончаний постганглионарных симпатичеких волокон возрастает, и адреналина, секретируемого надпочечниками. При этом частота сокращений сердца, ударный и минутный объемы кровотока увеличиваются до уровней, достаточных для удовлетворения возрастающих потребностей метаболизма в кислороде и питательных веществах.

В то же время важное место в регуляции работы сердца занимают гуморальные факторы, включающие действие на миокард минеральных ионов, метаболитов сердца и тканей, гормонов и других сигнальных молекул.

Классический опыт с изолированным по Штраубу сердцем лягушки показывает значение для нормальной функции сердца гомеостаза, ионного состава внутренней среды и моделирует влияние на работу сердца повышенного или пониженного уровня электролитов. В таком опыте стеклянная канюля вводится в полость желудочка сердца лягушки и через нее к клеткам водителя ритма и сократительного миокарда можно доставлять растворы с разным содержанием электролитов и других веществ.

Очень сильное влияние на работу сердца оказывает нарушение гомеостаза ионов К + . При относительно небольшом повышении содержания ионов К + в крови и межклеточной жидкости (гиперкалиемия) возрастает возбудимость сердечной мышцы и в ней могут появляться дополнительные очаги возникновения возбуждения. В результате могут развиться аритмия и снижение силы сердечных сокращений. При дальнейшем нарастании содержания К + (более 8 ммоль/л) возбудимость и сократимость угнетаются и может наступить остановка сердца в фазе диастолы. Недостаток К + в организме, когда его содержание в крови становится ниже 4 ммоль/л (гипокали- емия), также способствует развитию сердечных аритмий.

Недостаток ионов Са 2+ (гипокальциемия) сопровождается снижением силы сердечных сокращений. При постепенном нарастании содержания Са 2+ в окружающей кардиомиоциты среде (гиперкальциемия) синхронно нарастает и сила сокращений миокарда. Если избыток Са 2+ становится большим, то интенсивность сокращения начинает снижаться (за счет неполного расслабления миокарда), а затем сердце останавливается в фазе систолы.

На нормальной работе сердца сказывается не только нарушение шместаза минеральных ионов, но и накопление в крови кислых метаболитов, углекислого газа и снижение напряжения кислорода, угнетающих сердечную деятельность. В то же время небольшое подщелачивание крови стимулирует работу сердца. Повышение температуры вызывает учащение, а снижение температуры - урежение частоты сердечных сокращений.

Повышение в крови уровня кортикостероидов, вазопресси- на, глюкагона, инсулина, гормона роста сопровождается увеличением силы сокращений сердца. Адреналин и норадреналин надпочечников увеличивают возбудимость, сократимость, проводимость и частоту сердечных сокращений. Тироксин увеличивает частоту сердечных сокращений и усиливает реакцию сердца на действие адреналина и норадреналина. Поэтому у людей с гипертиреозом, как правило, даже в покое выявляется тахикардия. Каждый из перечисленных гормонов оказывает влияние на работу сердца через свои специфические пути внутриклеточной передачи сигнала, описанные в главе, посвященной эндокринной системе.

Другие сигнальные молекулы - ангиотензин II, серотонин и гистамин - увеличивают силу сокращений сердца. Однако в высоких концентрациях (например, при шоковых состояниях) гистамин угнетает сокращения сердца. Монооксид азота (N0) участвует в реализации тормозного влияния ацетилхолина на работу сердца. Нейромедиаторы, попадающие в кровь, в обычных условиях оказывают относительно слабое влияние на работу сердца, так как большинство из них (особенно аце- тилхолин) быстро разрушаются ферментными системами.

Читайте также: