Важный принцип который находит отражение в анатомии нервной системы

Анатомия центральной нервной системы (ЦНС) является частью анатомии человека, в которой рассматриваются строение и развитие головного и спинного мозга, а также периферической нервной системы, включающей нервы, нервные узлы (ганглии), нервные сплетения и автономную нервную систему. В анатомии ЦНС находит отражение важный принцип единства строения организма и его функций. Наряду с физиологией, антропологией, генетикой и др. медико-биологическими и психолого-педагогическими дисциплинами она закладывает фундаментальные знания о закономерностях жизнедеятельности организма человека, определяющих характер и особенности его поведения.

Нервная система играет основополагающую роль в регулировании всех проявлений жизнедеятельности организма и его поведения. У человека нервная система:

- управляет деятельностью различных органов и их систем, составляющих целостный организм;

- координирует процессы, протекающие в организме, с учетом состояния внутренней и внешней среды, анатомически и функционально связывая все части организма в единое целое;

- посредством органов чувств осуществляет связь организма с окружающей средой, обеспечивая взаимодействие с ней;

- способствует становлению межличностных контактов, необходимых для организации социума.

Анатомия ЦНС сложилась как аналитическая наука, т.к. в её основе лежит анализ, т.е. расчленение сложноустроенного мозга на составляющие его элементы. Для этих целей используются различные методы исследования. Все анатомические методы можно условно разделить на макроскопические, которые изучают весь организм целиком, системы органов, отдельные органы или их части, и на микроскопические, объектом которых являются ткани и клетки организма человека и клеточные органеллы.

В свою очередь, макроскопические и микроскопические исследования состоят из набора различных методических приемов, позволяющих изучать различные аспекты морфологических образований в нервной системе в целом, в отдельных участках нервной ткани или даже в отдельном нейроне.

Макроскопические методы исследования нервной системы:

Микроскопические методы исследования нервной системы:

Так как задачей анатомического исследования (с точки зрения психологии) является выявление связей анатомических структур с психическими процессами, то к методам исследования морфологии (структуры) ЦНС можно подключить несколько методов из арсенала физиологии.

Общие методы для физиологии и анатомии ЦНС:

2. Общий план строения нервной системы человека.

Нервная система состоит из специфической возбудимой ткани — нервной ткани — и представлена центральным и периферическим отделами. Под центральной нервной системой понимается спинной и головной мозг, которые состоят из серого и белого вещества, под периферической – все остальное, то есть нервные корешки, узлы, сплетения, нервы и периферические нервные окончания.

Серое вещество спинного и головного мозга – это скопления нервных клеток вместе с ближайшими разветвлениями их отростков, называемые нервными центрами.

Белое вещество – это нервные волокна (отростки нервных клеток, нейриты), покрытые миелиновой оболочкой (откуда и происходит белый цвет) и связывающие отдельные центры между собой, то есть проводящие пути. Как в центральном, так и в периферическом отделах нервной системы содержатся элементы анимальной и вегетативной ее частей, чем достигается единство всей нервной системы.

Высшим отделом ее, который ведает всеми процессами организма, как животными, так и растительными является кора большого мозга.

Единая нервная система человека по функции условно делится на две части соответственно двум основным частям организма – растительной и животной: первая часть нервной системы, иннервирующая все внутренности, а также эндокринную систему и непроизвольные мышцы кожи, сердце и сосуды, то есть органы растительной жизни, создающие внутреннюю среду организма, называется растительной, вегетативной, или автономной нервной системой. Кроме того, вегетативная нервная система выполняет адаптационно-трофическую функцию – регуляцию обмена веществ применительно к условиям внешней среды. Другая (вторая) часть нервной системы, управляющая произвольной мускулатурой скелета и некоторых внутренностей (язык, гортань, глотка) и иннервирующая главным образом органы животной жизни, называется животной, или анимальной нервной системой. Ее также называют соматической, имея в виду сому, то есть собственно тело. Она заведует по преимуществу функциями связи организма с внешней средой, обусловливая чувствительность организма (при посредстве органов чувств) и движения мускулатуры скелета. Условность и ограниченность приведенной выше классификации следует из того, что вегетативная нервная система имеет отношение к иннервации всех органов, в том числе и соматических, так как она участвует в их питании (трофика), а также определяет тонус скелетной мускулатуры.

И.П. Павлов и особенно К.М. Быков со своими учениками показали зависимость деятельности всех внутренностей и сосудов от коры головного мозга. Вегетативная часть нервной системы в свою очередь делится на две части: симпатическую и парасимпатическую, которые для краткости также называются системами. Симпатическая система иннервирует все части организма и возбуждается адреналином, а парасимпатическая иннервирует лишь определенные его области и возбуждается ацетилхолином.

Нервная система состоит из нервных клеток, нервных волокон, нейроглии и соединительнотканных элементов. Основным анатомическим элементом нервной системы является нервная клетка, которая вместе со всеми отходящими от нее отростками носит название нейрона, или нейроцита. От тела клетки отходят в одну сторону один длинный отросток – аксон, или нейрит, в другую сторону – короткие ветвящиеся отростки – дендриты. В головном и спинном мозге нейроны могут располагаться в виде скоплений, которые называются ядрами (например, ядра черепно-мозговых нервов); скоплений, которые называются нервными центрами (эти центры необходимы для осуществления определенного рефлекса или регуляции той или иной функции, например, центр дыхания в продолговатом мозге); сетей, то есть диффузно (например, нейроны ретикулярной формации); параллельных горизонтальных слоев (например, в коре больших полушарий и мозжечка); вертикальных колонок (например, в коре больших полушарий).

Синапсом (от греч. synapsis – соединение) называют место стыка двух нейронов, где аксон одного нейрона вступает в связь с телом или дендритом другого.

Отростки центральных нейронов в пределах мозга образуют его проводящие пути и соединения в нейронных сетях. Отростки нейронов, расположенные за пределами мозга, образуют периферические нервы.

В ЦНС происходит анализ информации, поступающей из внешней и внутренней среды организма, и формируется его ответная реакция на эту информацию.

Ганглии периферического отдела нервной системы также представляют собой скопления нейронов, окруженных клетками нейроглии. Различают спинальные и черепные ганглии.

Нервы образованы длинными отростками нейронов. К периферическим нервам относятся 12 пар черепно-мозговых нервов, и 31 пара спинномозговых. Черепно-мозговые нервы иннервируют в основном структуры головы и шеи, кроме блуждающего нерва, который иннервирует внутренние органы. Спинномозговые нервы иннервируют мускулатуру туловища и конечностей. Одни нервы несут информацию от рецепторов в ЦНС и называются чувствительными, или афферентными. Другие нервы передают сигналы из ЦНС ко всем органам и системам организма и называются двигательными, или эфферентными. Большинство периферических нервов – смешанные: они содержат как афферентные, так и эфферентные волокна.

Для обозначения взаимного расположения структур нервной системы анатомы пользуются специфическими терминами. Названия направлений основаны на их латинских названиях.

Плоскость, проходящая вдоль по середине тела и делящая его на правую и левую половины, называется сагиттальной (sagittalis). Структуры, расположенные на спинной стороне тела, называются дорсальными (dorsalis — спинной), расположенные на брюшной стороне — вентральными (ventralis — брюшной). Структуры, лежащие по центру тела (близко к сагиттальной плоскости), называются медиальными (medialis — срединный), лежащие вбок от сагиттальной

плоскости — латеральными (lateralis — боковой). Самые верхние точки структур называются апикальными (apicalis — верхушечный), лежащие в основании — базальными (basalis). Направление к нижней части тела называется каудальное (caudalis — хвостовой), а к головной части — ростральное (rostrum — клюв).

Дата добавления: 2015-08-18 ; просмотров: 2200 | Нарушение авторских прав

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Февраля 2013 в 14:19, реферат

Цель работы:

Рассмотреть особенности строения и функционирования Нервной системы.

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:

−дать определение и выделить основные компоненты Нервной системы;

− рассмотреть общий план строения нервной системы

− выделить основные свойства нервной системы;

− рассмотреть особенности строения и классификацию нейронов,

− рассмотреть особенности обмена веществ и энергии в нейроне;

Реферат по Анатомии ЦНС.docx

Актуальность темы исследования

Анатомия нервной системы является одним из разделов анатомии человека, в котором рассматриваются строение и развитие головного и спинного мозга, а также периферической нервной системы, включающей нервы, нервные узлы (ганглии), нервные сплетения и автономную нервную систему. Сама же анатомия, изучающая строение тела человека, его внешнюю форму, а также развитие и строение отдельных органов и систем органов, обеспечивающих все жизненные проявления организма, относится к числу базовых (фундаментальных) наук о человеке, в русле которых формируются материалистические представления о единстве человека с животным миром, о его связях с окружающей средой, о целостности организма и многообразии проявлений его жизнедеятельности, о развитии структурно-функциональных особенностей в онтогенезе и т. п.

Изучение центральной нервной системы традиционно начинается с анатомии, так как без знания основных элементов нервной системы и их взаимосвязей невозможно изучать функции центральной нервной системы.

В анатомии нервной системы находит отражение важный принцип единства строения организма и его функций. Наряду с физиологией, антропологией, генетикой и другими медико-биологическими и психолого-педагогическими дисциплинами она закладывает фундаментальные знания о закономерностях жизнедеятельности организма человека, определяющих характер и особенности его поведения.

При изучении анатомии нервной системы, особенно на начальных этапах профессиональной подготовки, чрезвычайно важно уяснить, какова функциональная взаимосвязь различных анатомических структур. Это позволяет сформировать представление о целостности нервной системы и ее огромной роли в коммуникативных взаимоотношениях.

Знание анатомии нервной системы является необходимым не только для врачей. Оно весьма актуально и для других профессий, в частности для психологов, поскольку, в силу характера своей профессиональной деятельности психологи способны оказывать влияние на психику человека. Не располагая знаниями о строении и развитии нервной системы, невозможно разобраться во всем многообразии функциональных проявлений организма человека, включая различные формы психической деятельности. Поэтому, ознакомившись с основами анатомии нервной системы, они должны в дальнейшем самостоятельно углублять знания в этой области 1 .

Рассмотреть особенности строения и функционирования Нервной системы.

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:

−дать определение и выделить основные компоненты Нервной системы;

− рассмотреть общий план строения нервной системы

− выделить основные свойства нервной системы;

− рассмотреть особенности строения и классификацию нейронов,

− рассмотреть особенности обмена веществ и энергии в нейроне;

§1 Понятие строение и классификация нервной системы

Нервная система – совокупность анатомических структур в организме животных и человека, объединяющая деятельность всех органов и систем и обеспечивающая функционирование организма как единого целого в его постоянном взаимодействии с внешней средой. Нервная система воспринимает внешние и внутренние раздражения, анализирует эту информацию, отбирает и перерабатывает её и в соответствии с этим регулирует и координирует функции организма 2 .

Нервная система включает следующие компоненты:

1) нервные клетки (нейроны) – основная единица нервной системы;

2) связанные с ними клетки глии, а также клетки, образующие неврилемму;

3) соединительную ткань;

Нейроны обеспечивают проведение нервных импульсов. Нейроны принимают сигналы от рецепторов и других нейронов, перерабатывает их и в форме нервных импульсов передают к эффекторным нервным окончаниям, контролирующим деятельность исполнительных органов (мышцы, клетки железы или др).

Глиальные клетки (в совокупности называемые нейроглией) составляют по крайней мере половину объема центральной нервной системы. Число глиальных клеток в 10-50 раз больше, чем нейронов. Нейроглия выполняет опорные, защитные и трофические функции (проявляется в регуляции обмена веществ в тканях как головного, так и в спинного мозга), а неврилемма, состоящая преимущественно из специализированных, т.н. шванновских клеток, участвует в образовании оболочек волокон периферических нервов.

Соединительная ткань поддерживает и связывает воедино различные части нервной системы.

Нервная система воспринимает внешние и внутренние раздражения, анализирует эту информацию, отбирает и перерабатывает её и в соответствии с этим регулирует и координирует функции организма. Нервная система образована главным образом нервной тканью, основной элемент которой — нервная клетка с отростками (нейрон), обладающая высокой возбудимостью и способностью к быстрому проведению возбуждения 3 .

Основными функциями нервной системы являются:

– Интегративная функция – управление работой всех органов и систем и обеспечение функционального единства организма.

– Сенсорная функция – получение информации о состоянии внешней и внутренней среды от специальных воспринимающих клеток или окончаний нейронов – рецепторов;

– Функция отражения памяти – переработка, оценка, хранение, воспроизведение и забывание полученной информации.

– Программирование поведения − на основе поступающей и уже хранящейся информации нервная система строит программы взаимодействия с окружающей средой. Причём, эти программы могут быть заложены генетически, либо выработаны в процессе индивидуального научения. В реализации любой программы участвуют рабочие органы (мышцы и железы), изменяющие свою функциональную активность в зависимости от поступающих к ним из центральной нервной системы сигналов 4 .

Управление различными функциями осуществляется также гуморальным путем (через кровь, лимфу, тканевую жидкость), однако нервная система играет главенствующую роль. У высших животных и человека ведущим отделом центральной нервной системы является кора больших полушарий, которая управляет также наиболее сложными функциями в жизнедеятельности человека — психическими процессами (сознание, мышление, память и др.), с помощью которых человек не только познает окружающую среду, но и может активно ее изменять.

Деятельность нервной системы организовывается на двух процессах: возбуждении (реакция живой клетки на раздражение) и торможении (процесс, выражающийся в снижении возбудимости клеток).

Возбуждение может быть распространяющимся или местным, — нераспространяющимся, стационарным. Одна из характерных особенностей тормозного процесса — отсутствие способности к активному распространению по нервным структурам.

Анатомически Нервная система состоит из центральной и периферической нервной системы:

Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга и их защитных оболочек, состоящих из соединительной ткани. Самой наружной является твердая мозговая оболочка, под ней расположена паутинная (арахноидальная), а затем мягкая мозговая оболочка, сращенная с поверхностью мозга.

Основными функциями центральной нервной системы являются регуляция деятельности всех тканей и органов и объединение их в единое целое, обеспечение приспособления организма к условиям внешней среды.

Спиной мозг представляет собой большой длинный, продолговатый цилиндрический тяж. Он имеет сегментарное строение, состоит из 31 сегмента и 31 пары спинномозговых корешков.

Спинной мозг делят на 5 частей. Различают следующие сегменты спинного мозга: 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1 копчиковый сегмент.

Каждый сегмент представляет собой участок спинного мозга, соответствующий паре спинномозговых нервов и и обеспечивает чувствительную, двигательную и вегетативную активность, иннервацию определенной части тела (дерматома).

Так, шейные сегменты спинного мозга (шейное утолщение) иннервируют кожу и мышцы шеи, верхних конечностей, грудные – кожу и мышцы туловища, поясничные и крестцовые (пояснично-крестцовое утолщение), а также копчиковые – кожу и мышцы нижних конечностей, промежность, мочевой пузырь, прямую кишку и половые органы.

Функциями спинного мозга являются: проводниковая (проводит информацию от периферии к головному мозгу и обратно) и рефлекторная (осуществляет простейшие рефлексы, например, разгибательный рефлекс, избегая болевые ощущения, тонический рефлекс (поддержание позы), ритмический (шагательный) рефлекс и т.д.

Головной мозг представляет собой продолжение спинного мозга и имеет форму конуса (луковицы). Головной мозг является материальным субстратом высшей нервной деятельности и главном регулятором всех жизненных функций организма. Головной мозг расположен в полости черепа .Он состоит из трех основных структур: больших полушарий, мозжечка и ствола. Вес мозга взрослого человека 1200 – 1400 г.

В головном мозге выделяют 5 основных отделов: продолговатый мозг, задний мозг, средний мозг, промежуточный мозг и конечный мозг.

Продолговатый мозг является продолжением спинного мозга. Он управляет вегетативными функциями организма (дыхание, сердечная работа, пищеварение). В ядрах продолговатого мозга расположены центры пищеварительных рефлексов − слюноотделения, глотания, отделения желудочного или поджелудочного сока, и защитных рефлексов - кашля, чихания.

Задний мозг состоит из варолиева моста и мозжечка. Мост состоит из волокон, соединяющих полушария мозжечка. Мозжечок находится позади продолговатого мозга и моста, в затылочной части головы и отвечает за координацию движений, поддержание позы и равновесия тела.

Средний мозг является продолжением моста. Средний мозг выполняет следующие функции: двигательную, сенсорную, регулирующую продолжительности актов жевания и глотания.

Промежуточный мозг расположен впереди среднего мозга. Основной его функцией является участие в возникновении ощущений. Его части согласуют работу внутренних органов и регулируют вегетативные функции: обмен веществ, температуру тела, кровяное давление, дыхание, гомеостаз.

Конечный мозг — самый крупный и развитый отдел головного мозга. Состоит из двух полушарий большого мозга (покрытых корой), мозолистого тела, полосатого тела и обонятельного мозга.

Полушария разделяют на четыре основные доли (лобная, теменная, затылочная и височная). Лобная доля связана с определением личностных качеств человека, а ее задней части подчинены все двигательные центры ствола и спинного мозга. В теменной доле, в основном, формируются ощущения тепла, холода, прикосновения, положения частей тела в пространстве. Затылочная доля содержит зрительные центры, височная — слуховые и обонятельные.

Периферическая нервная система , обеспечивающая связь центральной нервной системы с различными частями тела, включает черепно-мозговые и спинномозговые нервы, а также нервные узлы (ганглии) и нервные сплетения, нервные окончания.

2). По функциональному признаку в нервной системе выделяют соматический (анимальный) и вегетативный (автономный, висцеральный) отделы:

Соматическая нервная система регулирует преимущественно функции произвольного движения (у человека контролирует также речедвигательную функцию) и обеспечивает восприятие окружающего мира.

Вегетативная (автономная) нервная система регулирует деятельность внутренних органов и желез. Влияя на активность обмена веществ в различных органах и тканях в соответствии с меняющимися условиями их функционирования и внешней среды, она осуществляет адаптационно-трофическую функцию, которая проявляется в регуляции обмена веществ в тканях.

Таким образом, нервная система обеспечивает взаимосвязь и единство организма в целом. Нервная система координирует деятельность всех органов и систем и обеспечивает эффективное приспособление организма к воздействию окружающей среды. Нервная система регулирует деятельность всех органов и систем и тем самым, обеспечивает функциональное единство организма, связь организма с внешней средой. На любое раздражение из внешней среды она отвечает определённой рефлекторной реакцией 5 .

§2. Свойства нервной системы

Свойства нервной системы − основные, преимущественно генетически детерминированные физиологические особенности функционирования нервной системы, определяющие динамику протекания психических процессов, − интенсивность, устойчивость, скорость и т. п, различия в поведении и в отношении к одним и тем же воздействиям физической и социальной среды.

Понятие свойства нервной системы введено И. П. Павловым. Он предполагал существование трёх основных свойств нервной системы :

Анатомия нервной системы является одним из разделов анатомии человека, в котором рассматриваются строение и развитие головного и спинного мозга, а также периферической нервной системы, включающей нервы, нервные узлы (ганглии), нервные сплетения и автономную нервную систему. Сама же анатомия, изучающая строение тела человека, его внешнюю форму, а также развитие и строение отдельных органов и систем органов, обеспечивающих все жизненные проявления организма, относится к числу базовых (фундаментальных) наук о человеке.

В анатомии нервной системы находит отражение важный принцип единства строения организма и его функций. Наряду с физиологией, антропологией, генетикой и другими медико-биологическими и психолого-педагогическими дисциплинами она закладывает фундаментальные знания о закономерностях жизнедеятельности организма человека, определяющих характер и особенности его поведения.

Известно, что в основе поведения человека, как и поведения всех других живых существ, лежит удовлетворение различных потребностей, которые в значительной степени определяются строением и функциональными возможностями их собственного организма. Удовлетворение потребностей живого существа, позволяющее ему выжить и оставить жизнеспособное потомство, означает его успешную адаптацию к условиям существования. Во взаимодействии с внешней средой каждый организм вырабатывает адаптационные формы поведения, которые у подавляющего большинства животных, и человека в том числе, осуществляются при самом непосредственном участии нервной системы.

В соответствии с принятой в отечественной науке концепцией нервизма, Нервная система играет основополагающую роль в регулировании всех проявлений жизнедеятельности организма и его поведения. У человека нервная система

• управляет деятельностью различных органов и их систем, составляю

щих целостный организм;

• координирует процессы, протекающие в организме, с учетом состоя

ния внутренней и внешней среды, анатомически и функционально

связывая все части организма в единое целое;

• способствует становлению межличностных контактов, необходимых

для организации социума.

Поэтому для психолога так важно изучение анатомии нервной системы. Не располагая знаниями о ее строении и развитии, невозможно разобраться во всем многообразии функциональных проявлений организма человека, включая различные формы психической деятельности.

Анатомия нервной системы сложилась как аналитическая наука, так как в ее основе лежит анализ, т. е. расчленение сложноустроенного мозга на составляющие его элементы. Для этих целей используются различные методы исследования: рассечение (препарирование), изготовление тонких срезов и избирательное окрашивание их, заполнение кровеносных и лимфатических сосудов консервирующими жидкостями и окрашенными массами, рентгенография, компьютерная томография и другие современные методы исследования. Широко используются также микроскопические методы, с помощью световых и электронных микроскопов позволяющие изучить тонкое строение нервной ткани и структурные взаимоотношения нейронов.

Прежде чем перейти к конкретному изложению материала по анатомии нервной системы, необходимо сделать краткий обзор основополагающих представлений о строении человеческого тела.

Организм человека устроен удивительным образом. Он включает огромное число различных структур, начиная от клеток и кончая сложными системами органов, такими как нервная и кровеносная. Достаточно сказать, что число клеток в организме человека достигает астрономической величины — 10 16 , из которых ежедневно обновляется несколько миллионов. Вместе с тем все анатомические структуры человека тесно взаимосвязаны и взаимодействуют между собой таким образом, чтобы обеспечить адекватное и целесообразное поведение организма в постоянно меняющихся условиях окружающей среды.

Положение человека в природе.Человек является представителем животного мира и продуктом эволюции жизни на Земле. В силу этого и строение тела человека, и его функции подчиняются общим биологическим закономерностям, которым подчиняются все остальные живые формы.

По своим биологическим характеристикам человек относится к типу хордовых и подтипу позвоночных (отличительной особенностью подтипа позвоночных является наличие метамерно устроенного позвоночного столба, составляющего осевой скелет туловища); классу млекопитающих и семейству гоминид. Современный человек (Homo sapiens — человек разумный) появился около 50-30 тысяч лет назад. По сравнению с продолжительностью общей эволюции жизни на Земле (около 5 млрд. лет) это очень небольшой срок. Между тем за это время человек сделал гигантский шаг в своем развитии.

Среди ныне живущих на Земле животных человек является социальным существом. Он живет в обществе и многими своими особенностями обязан

Все признаки, присущие живой материи, свойственны и человеку. К числу основных таких признаков следует отнести:

• потребность в постоянном притоке веществ извне, обеспечивающем

организм пластическими и энергетическими материалами;

• активное перемещение в пространстве;

• изменчивость, благодаря которой организм адаптируется к окружаю

щей среде;

• наследование генетических признаков, т. е. способность родителей

передавать потомству генетическую информацию, обеспечивающую

развитие морфологических, физиологических и биохимических при

знаков;

• рост и развитие;

• способность к воспроизведению себе подобных (репродукция).

Помимо этого человеку присущи:

• способность к защите своей внутренней среды от чужеродных агентов — иммунитет и

• способность к разумной психической деятельности.

Все перечисленные выше признаки имеют свое структурно-функциональное обеспечение, в том числе со стороны нервной системы.

Развитие организма человека.Индивидуальное развитие человека (онтогенез) начинается с момента оплодотворения, когда происходит слияние женской (яйцеклетка) и мужской (сперматозоид) половых клеток. Начальные этапы развития протекают в половых путях женщины, поэтому весь онтогенез принято делить на пренаталъный и постнатальный (от лат. natus — роды) периоды, т. е. дородовой и послеродовой.

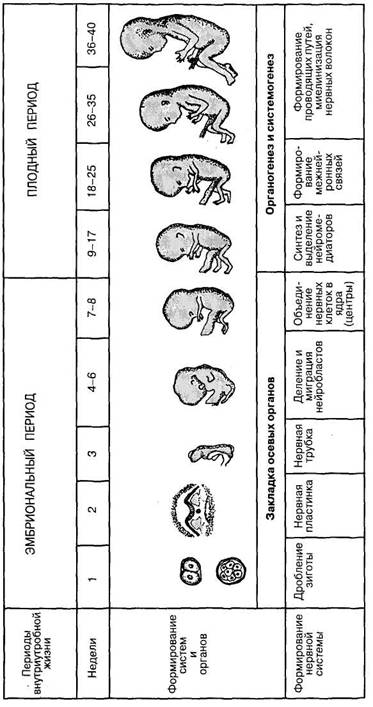

В пренатальном (внутриутробном) периоде онтогенеза в свою очередь выделяют зародышевый (эмбриональный) и плодный (феталъный) периоды. Первый длится 2 месяца, второй — с 3-го по 9-й включительно (рис. 1).

В эмбриональном периоде происходит увеличение числа клеток, которые постепенно дифференцируются в зачатки всех типов тканей (гистогенез). В течение второго месяца внутриутробного развития образуются органы (органогенез); в основных чертах формируются части тела: голова, шея, туло-

|

| Рис. 1. Пренатальный период развития человека. |

Рис. 2. Изменение длины и пропорций тела в процессе постнатального роста и развития организма.

вище и конечности. С 3-го месяца начинается интенсивный рост и развитие тела плода, продолжающийся и после рождения ребенка.

С момента рождения начинается процесс самостоятельной жизни индивидуума и его адаптация к окружающей среде. Вновь приобретаемые признаки наслаиваются на переданные по наследству, в результате чего в организме происходят сложные преобразования. Физическое развитие индивидуума характеризуется весом, ростом и размерами отдельных частей тела (рис. 2). Эти показатели в течение жизни изменяются неравномерно. Ускоренный рост наблюдается в период раннего детства (от 1 года до 3 лет), в возрасте от 5 до 7 лет и в период полового созревания (от 11-12 до 15—16 лет), при этом изменяются и основные пропорции тела. Параллельно с ростом наблюдаются возрастные изменения во всех органах и системах. Примерно к 20-25 годам рост человека прекращается и наступает относительно стабильный период существования — зрелый возраст. После 55—60 лет человек начинает постепенно стареть, и в ряде органов возникают склеротические изменения. Это в свою очередь вызывает снижение различных функций организма.

В процессе развития и роста организма и формирования его нервной системы меняется характер и уровень потребностей человека. У новорожденного доминируют витальные потребности, связанные с осуществлением жизненно важных функций: питания, дыхания, сна и т. п. Постепенно формируются и интенсивно развиваются разнообразные физиологические потребности, связанные с перемещением в пространстве, с усвоением различных пищевых веществ, ростом и развитием, а также самостоятельным выполнением и про-

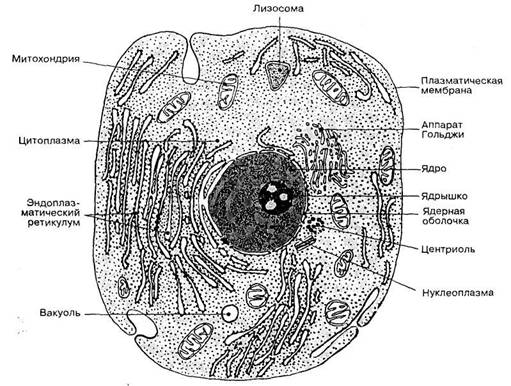

Основные структурные уровни построения организма.В теле человека различают четыре основных структурных уровня организации: клетки, ткани, органы и системы органов,

|

| Рис. 3. Строение клетки. |

Клетка (cellula, cytos) — элементарная единица организма, на уровне которой осуществляются процессы ассимиляции (усвоения веществ) и диссимиляции (разложения веществ), лежащие в основе жизнедеятельности.

Рис. 4. Основные типы тканей.

Развитие организма начинается с одной клетки (оплодотворенной яйцеклетки, или яйца); число клеток увеличивается путем деления до 10 16 у взрослого человека, причем клетки всех органов и тканей постоянно обновляются.

Клетки тела человека различаются по своим размерам и форме, но имеют единый план строения. Каждая клетка снаружи окружена плазматической мембраной, или плазмалеммой, внутри которой заключена цитоплазма и ядро (рис. 3). В ядре сосредоточена ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота), играющая ключевую роль в хранении и передаче генетической информации. В цитоплазме находятся органеллы (митохондрии, лизосомы и др.) и различные включения, необходимые для жизнедеятельности клетки.

Ткань (hystos) — исторически сложившаяся совокупность клеток и внеклеточного вещества, обладающих общностью происхождения, строения и функции. Выделяют четыре основных типа тканей (рис. 4). Пограничные (эпителиальные) ткани образуют наружный покров тела и выстилают полости внутренних органов. Они выполняют защитную функцию, а также могут всасывать и выделять различные вещества, принимая участие в обмене веществ. Ткани внутренней среды включают кровь, лимфу и различные виды соединительных тканей, в том числе хрящевую и костную. Особенностью этих тканей является хорошо развитое межклеточное вещество. К мышечным тканям, выполняющим сократительную функцию, относятся поперечнополосатая, из которой состоит мускулатура скелетных мышц, мышечная ткань сердца и гладкая мышечная ткань, образующая мышечную оболочку внутренних органов. Из нервной ткани построена вся нервная система. Основная функция нервной ткани связана с восприятием, проведением и передачей нервного возбуждения.

В зависимости от развития и строения в органах выделяют крупные части — доли, сегменты (при этом учитывается ветвление выводных протоков и кровеносных сосудов) и более мелкие и многочисленные — дольки. Самым мелким структурным подразделением является структурно-функциональная единица органа — наименьшая его часть, способная выполнять все присущие этому органу функции. На уровне структурно-функциональной единицы достигается необходимое структурное и функциональное согласование различных тканевых компонентов, принимающих участие в построении паренхимы органа. Пространственная организация паренхимы определяется кровеносными сосудами микроциркуляторного уровня, обеспечивающими обменные процессы в органе. Структурно-функциональной единицей нервной системы является нейрон.

Система органов представляет собой совокупность органов и других анатомических образований, имеющих общее происхождение, общий план строения и выполняющих единую функцию в организме (рис. 5). К таковым относятся: скелетная, мышечная, пищеварительная, дыхательная, мочевая, половая, сердечно-сосудистая, лимфоидная, общий покров тела и нервная системы.

|

| Рис. 5. Органы дыхательной и пищеварительной систем. |

Если органы объединены общностью выполняемой ими функции, но имеют различное происхождение и строение, то говорят об аппарате. Можно выделить аппарат движения (опорно-двигательный), объединяющий скелетную и мышечную системы; эндокринный аппарат — совокупность различных по развитию желез внутренней секреции.

Рис. 6. Части тела человека.

Части тела и полости тела. Тело человека подразделяют на голову (caput), шею (collum), туловище (truncus), верхние и нижние конечности (membra superiores et membra inferiores).

В составе туловища различают спину (dorsum), грудь (thorax), живот (abdomen) и таз (pelvis); в составе верхней конечности — плечо (brachium), предплечье (antebrachium) и кисть (manus); в составе нижней конечности — бедро (femur), голень (eras) и стопу (pes) (рис. 6).

Элементами скелета ограничены: а) полость черепа, которая сообщается с полостью позвоночного канала; в них располагаются головной и спинной мозг; б) грудная полость; в) брюшно-тазовая полость (рис. 7). Органы, расположенные в грудной и брюшно-тазовой полостях, покрыты специальными серозными оболочками. Эти оболочки выстилают и стенки полостей. В результате органы, находящиеся в этих полостях, могут свободно изменять

Рис. 7. Полости тела.

свою форму и размеры в различные фазы функционирования независимо от работы опорно-двигательного аппарата.

Для описания положения частей тела и органов, а также их внутреннего строения в анатомии используются специальные плоскости или сечения (рис. 8). Сагиттальная плоскостьразделяет тело и органы на правую и левую части или отделы. Если сагиттальная плоскость проходит через середину тела, ее называют срединной плоскостью; она делит тело на зеркальные правую и левую половины. Горизонтальная плоскость пересекает тело и органы поперек, разделяя его на головной (краниальный) и хвостовой (каудальный) отделы. Множественная симметрия участков тела относительно горизонтальных плоскостей называется метамерией. Фронтальная плоскостьделит тело и органы на передний (вентральный) и задний (дорсальный) отделы. Указанные плоскости располагаются взаимно перпендикулярно.

Половой диморфизм.Явление полового диморфизма у человека, как и у других животных, связано с половым способом размножения и образованием двух типов гамет (половых клеток): яйцеклеток, развивающихся в женском организме, и сперматозоидов — в мужском организме. Помимо различий в строении органов половой (репродуктивной) системы у мужчин и женщин имеются характерные различия в телосложении, а также в степени развития

Рис. 8. Анатомические плоскости (сечения) мозга.

отдельных органов (вторичные половые признаки). Половой диморфизм в строении нервной системы выражен незначительно и связан в основном с различиями массы головного мозга (у мужчин в среднем на 150 г больше, чем у женщин). Эти различия обусловлены различиями в общих росто-весовых параметрах, поскольку в среднем мужчины крупнее женщин.

Конституция человека.Это понятие отражает комплекс индивидуальных морфологических и физиологических особенностей организма, складывающихся в определенных социальных и природных условиях. Конституциональные особенности проявляются также в реакциях организма на разные воздействия (температурные, болевые, различные нагрузки и пр.). Внешнему строению тела соответствует определенное расположение органов и их внутреннее строение. В анатомии принято различать три типа конституции (телосложения) человека (рис. 9).

Рис. 9. Типы конституции человека.

Брахиморфный (гиперстенический) — средний или ниже среднего рост, относительно длинное туловище, значительный объем груди и живота, относительно широкие плечи, короткие конечности, большой угол наклона таза. Внутренние органы относительно большего размера и лежат выше, чем у представителей других типов конституции.

Анатомическая терминология.Анатомические термины служат для обозначения и описания отдельных анатомических образований. Они играют существенную роль не только в медицинской практике, но и в психологии, так как являются терминообразующими понятиями. Существует специальная анатомическая номенклатура, в которой приводится систематический перечень всех анатомических терминов, в том числе и по нервной системе. В данном учебном пособии анатомические термины даются по международной анатомической номенклатуре, принятой Федеративным комитетом по анатомической терминологии (FCAT, 1998).

Ниже приводится перечень некоторых наиболее часто употребляемых анатомических терминов.

Передний (anterior) ðзадний

Дистальный (более удаленный; distalis)ð проксимальный (более близкий; proximalis)

Дорсальный (спинной; dorsalis) ðвентральный (брюшной; ventralis)

Верхний (superior) ðнижний (inferior)

Головной (cranialis) ðхвостовой (caudalis)

Фронтальный (frontalis) ð сагиттальный (sagittate)

Горизонтальный (horisontalis) ðвертикальный (verticalis)

Латеральный (боковой; lateralis) ðмедиальный (ближе к середине; medialis) Срединный (medianus)

Наружный (extemus) ð внутренний (intemus)

Соматический (телесный; somaticus) ð внутренностный (visceralis)

Правый (dexter) ð левый (sinister)

Дата публикования: 2015-07-22 ; Прочитано: 3972 | Нарушение авторского права страницы

Читайте также: