Задний мозг нервной системы

Задний мозг является частью ромбовидного мозга, включает в себя мост и мозжечок. Это два отдела из которых состоит задний мозг.

Мост является частью заднего мозга, представляющей выпуклость, расположенную на вентральной поверхности ствола мозга, между средним и продолговатым мозгом. Длина моста составляет от 25 до 27 миллиметров. В задней части мост является продолжением продолговатого мозга. Через мост проходят нисходящие и восходящие пути, а также ретикулярная формация, не прерываясь. В том месте, где мост соединяется с продолговатым мозгом расположено место выхода вестибулокохлеарного VIII нерва. Кроме того из моста выходят отводящий, лицевой и троичный нервы.

Мозжечок

Мозжечок является образованием, расположенным на задней части мозга, отвечающим за сенсомоторные функции. Расположен за большими полушариями конечного мозга над дорсальной поверхностью продолговатого мозга и моста. Анатомически мозжечок представляет собой отдельную структуру мозга, визуально выделяющуюся на его фоне. Он является главной структурой заднего мозга. Мозжечок имеет соединение с мостом при помощи передних ножек мозжечка, которые представляют собой широкие пучки нервных волокон.

Поверхность мозжечка пронизана тонкими параллельными канавками, которые заметно отличаются от больших извилин полушарий мозга. Эти канавки являются тонким непрерывным слоем коры мозжечка, как бы сложенным в несколько раз, подобно гармошке. Считается, что если развернуть кору мозжечка и расстелить данную нервную ткань, разгладив все складки, то она заняла площадь примерно 500 квадратных сантиметров. В данном слое присутствуют несколько типов плотно расположенных нейронов, самые важные из которых клетки Пуркинье и зернистые клетки. Эта комплексная нейронная структура способствует обработке большого массива сигналов. Большинство выходов из коры мозжечка проходят через мелкие ядра, которые расположены в белом внутреннем веществе мозжечка.

Следует отметить, что мозжечок состоит из двух полушарий, которые соединяются посредством “червя” - непарной структуры. Занимает мозжечок большую часть задней черепной ямки. Вес мозжечка у взрослого человека составляет около 140 граммов в среднем. Мозжечок содержит большое количество нейронов, сопоставимое с количеством нейронов в коре головного мозга.

Подключение мозжечка к различным участкам нервной системы происходит при помощи трех мозжечковых ножек: верхней, нижней и средней. Ножки получили название по своему расположению относительно червя. Верхняя мозжечковая ножка выходит к коре головного мозга, неся эфферентные волокна, возникающие из глубоких мозжечковых ядер к верхним двигательным нейронам в коре головного мозга. Средняя мозжечковая ножка соединена с мостом, принимая всю входящую из него информацию, которая в основном идет из ядер Понтини. Данная ножка является самым крупных пучком волокон мозжечка. Нижняя мозжечковая ножка принимает входные сигналы от афферентных волокон от вестибулярных ядер, спинного мозга и тегментума. Выход из нижней ножки происходит через эфферентные волокна в вестибулярных ядрах и ретикулярной формации. Весь мозжечок кроме того, получает модулирующий входной сигнал от нижнего оливарного ядра через нижнюю мозжечковую ножку.

Центральная нервная система человека разделена на отделы, которые взаимодействуют между собой и осуществляют регуляцию жизненно важных процессов в организме. Задний мозг сообщается с продолговатым отделом и контролирует координацию, а также согласованность всех движений.

Строение и функции заднего мозга

Метэнцефалон (задняя часть) развивается на стадии эмбрионального онтогенеза, беря свое начало от передней части ромбовидного отдела. В процессе развития строение заднего мозга дополняется – дает начало мосту и мозжечку. Таким образом, ромбовидный отдел становится миелэнцефалоном (вторичный мозговой пузырь) из которого берет начало продолговатый отдел органа ЦНС.

Анатомия данной структуры достаточно хорошо изучена и в эволюционном развитии относится к наиболее древней области. Физиология заднего мозга исследовалась при помощи метода абляций (удаление части органа и последующее наблюдение за изменениями в организме), который помог глубоко изучить функционирование.

Изучив заднюю часть мозга в разрезе, ученые, смогли описать какая, полость сообщает его с продолговатым отделом ЦНС – четвертый желудочек. Через него проходят черепные нервы, границей служат мозговые полоски.

Задний (ромбовидный) отдел ЦНС состоит:

- Продолговатый отдел;

- Собственно задний мозг.

Вторая структура в свою очередь, подразделяется на варолиев мост и мозжечок. Ромбовидная часть органа ЦНС участвует в рефлекторной деятельности, поскольку в ней расположены нервные пучки и черепные нервы, выполняющие различные функции.

Задний мозг – строение и функции рефлекторной деятельности:

- Пучок Голля – представлен аксонами, регулирует мышечную и суставную чувствительность (от нижних конечностей);

- Пучок Бурдаха – включает в себя аксоны, регулирует мышечную и суставную чувствительность всей верхней части тела (от шеи).

Данные пучки образуют путь проприоцептивной чувствительности и позволяют распознавать положение частей тела в пространстве, воспринимать позы и ощущать, как активные, так и пассивные движения. При нарушениях в пути коркового направления, утрачивается согласованность движений – становятся несоразмерными.

Рефлекторная деятельность осуществляется также и при помощи иннервации черепно-мозговыми нервами (ядра с 5 по 12 пару), из них складывается классификация различных рефлексов в соответствующих структурах органа ЦНС.

Задний мозг участвует в осуществлении таких рефлексов:

- Отвечает за тактильную чувствительность – функцию обеспечивает тройничный нерв (5 пара), расположен между мостом и средней ножкой мозжечка. Поддерживает бессознательные рефлексы в ответ на боль или прикосновение к горячему предмету. На выходе из моста соединяется с нижнечелюстным нервом и иннервирует жевательные мускулы. Повреждение волокон сопровождается резкими болями и гиперемией кожных покровов на лице. Если нарушения затрагивают двигательные ядра, то возникает атония жевательной и височной мускул.

- Отвечает за работу глазодвигательной мускулы (прямой) – функцию поддерживает отводящий нерв (6 пара), пролегает в толще моста, выходя в продолговатой части органа ЦНС и проникает в область глазницы. Поражение волокон приводит к нарушению зрения (двоение) и невозможности осуществлять направленный взгляд в любую сторону.

- Обеспечивает мимику на лице – иннервация лицевого нерва (7 пара). Корешки отходят от покрышки моста. После чего образуется петля и далее волокна пролегают через толщу моста, выходя через промежуток между продолговатой структурой органа ЦНС. Поражение волокна (его ветвей) приводит к полному отсутствию мимики, лицо становится похоже на маску (все складки сглажены, мигательные движения невозможны, веки не опускаются).

- Отвечает за слух и вестибулярную регуляцию – преддверноулитковый нерв (8 пара), разделяется на две части. Первая — (улитка) проводит слуховые импульсы в орган ЦНС, вторая — (преддверная) располагается на дне слухового прохода и регулирует равновесие. От первой части, нервные волокна заканчиваются в покрышке моста, от второй, в полости ромбовидной структуры – ромбовидная ямка. Поражение ядер приводит к снижению слуха и нарушению равновесия (шатающаяся походка).

- Отвечает за глотательные движения – сокращение мышц обеспечивает языкоглоточный нерв (9 пара), иннервирует помимо глотки среднее ухо и язык (задняя треть). Выходит из отверстия в черепной коробке и пролегает до полости ромбовидного отдела (4 желудочек). Поражение волокон вызывает затруднение при глотании (либо болевые ощущения) и нарушение вкусовой чувствительности языка.

- Отвечает за работу органов в брюшной и грудной полостях – функцию обеспечивает блуждающий нерв (10 пара), начинается от продолговатой части органа ЦНС, простираясь вниз через шею к полостям. Поражение ядер вызывает сбой работы внутренних органов, возможны парезы глотки или гортани.

- Контролирует сокращения трапециевидной и большой поверхностной мускулы на шее – иннервация идет от добавочного нерва (11 пара), верхняя часть волокон начинается от продолговатой структуры, нижняя – от передних рогов спинного отдела ЦНС (верхние сегменты). На выходе из черепной коробки переплетается с блуждающим нервом. Поражение данных волокон вызывает парезы или параличи иннервируемых мускул.

- Отвечает за движения языком – иннервацию обеспечивает подъязычный нерв (12 пара), расположен в ромбовидной ямке и имеет множественные ответвления, конечная ветвь заканчивается в языке. Поражение волокон приводит к нарушению двигательных возможностей в языке (атрофия мускул).

Все части ромбовидной структуры связаны друг с другом, посредством нейронных связей, которые выступают в роли проводников.

Функции варолиева моста

Мост представляет собой небольшой валик с углублением (базилярная борозда), который содержит большое количество нервного волокна. Задний мозг – мост расположен под мозжечком. Главное назначение данной структуры заключается в передаче информации от задней части в самый большой отдел – передний мозг.

Функциональность моста заключается в поддержке безусловных рефлексов (защитных) в организме:

- Кашель;

- Чихание;

- Рвота;

- Моргание.

Варолиев мост образует нисходящие пути, через которые проходят импульсы не только в кору органа ЦНС, но и в обратном направлении. Таким образом, ромбовидный отдел связан со спинномозговым каналом и со всеми структурами, в его анатомическом строении.

Строение и функции мозжечка

Мозжечок в ромбовидной структуре мозга, является самым задним участком, поскольку расположен в черепной ямке.

- Правое полушарие;

- Левой полушарие;

- Червь;

- Мозговое тело.

Визуально мозжечок похож на большие полушария – дольки, на поверхности образованы мелкими бороздами и листками, сверху покрыты корой. Дольки между собой соединены червем. Структура отделена щелью от органа ЦНС при помощи намета – натянут над черепной ямкой.

- Регуляция мышечного тонуса;

- Координирование позы;

- Целенаправленность движений.

Связь мозжечка с мостом, продолговатым и средним отделом, обеспечивается при помощи пучков нервного волокна (ножки). Пучки аксонов находятся под слоем серого вещества и образуют пирамидный путь для передачи информации.

Функции и значение продолговатого мозга

Рефлексы заднего мозга осуществляются при помощи продолговатой части, которая выступает в роли проводника информации. Структура (луковица), является участком спинного отдела органа ЦНС, но происходит из ромбовидного отела заднего отдела головного мозга.

В данной структуре расположен жизненно важный центр – дыхательный, его повреждение приводит к летальному исходу. Луковица также регулирует равновесие и скоординированность движений.

В луковице находятся пучки аксонов, которые обеспечивают связь спинного мозга с другими отделами центральной нервной системы (проводящие пути – длинные и короткие). В продолговатой части органа ЦНС регулируются вегетативные функции. В данной структуре находятся активные полюса, стимулирующие выработку различных секретов: слюнных, слезных, желудочных ферментов.

Продолговатая часть ромбовидного мозга имеет возрастные особенности – к моменту рождения клетки развиты только для регуляции дыхания, кровообращения и контроля пищеварительных процессов. Структура луковицы начинает функционировать в полной мере (как у взрослого человека), только с 7 лет.

Ромбовидный мозг относится к самому древнему отделу ЦНС и регулирует жизненно важные процессы в организме. Данный отдел является главным проводником для поступающей информации, поскольку соединяет центры переднего отдела со спинным мозгом.

Человек, как организм, постоянно находится во взаимодействии с окружающей средой. Все живые органические системы существуют по фундаментальному явлению – принципу раздражительности и реактивности, что обеспечивается нервной системой головного мозга. Это значит, что информация, взаимодействуя с организмом, вызывает у последнего реакцию и ответ на нее – это основа жизнедеятельности и существования.

Для выживания наш биологический вид должен воспринимать сведения о внешней действительности и анализировать полученную информацию: цвет, температуру материала, движения и действия других объектов, формирование собственных моделей поведения. Все эти процессы обеспечиваются нервной системой головного мозга. Обмен информацией между внутренним состоянием организма и окружением происходит за счет структур нервной системы: рецепторов, проводящих путей и высших анализаторов сенсорной информации.

Строение

Изначально организму было достаточно элементарной информации и простых реакций – безусловных рефлексов – бессознательных нервных ответов, не требующих осмысления. Эти физиологические механизмы обеспечиваются спинным мозгом.

С течением эволюции строение и механика структур усложнялась: над спинным мозгом сформировался продолговатый мозг, над ним задний и средний мозг, затем промежуточный и кора полушарий – наивысшая по сложности известная биологическая структура на планете. Такое усложнение нервной системы позволило человеку воспринимать и обрабатывать информацию более сложного порядка: тонкие тактильные чувства, обертоны звука и оттенки цветов.

Наивысший отдел – кора – позволила человеку сформировать речь и дало ему способность к сложному взаимодействую между людьми. Благодаря коре у людей образовалась социальная структура, мораль, этика, знания, возможность получать и передавать опыт и, что отличает человека от других животных, самосознание.

Центральная нервная система разделяется на спинной и головной мозг. Эти структуры сформировались эволюционным путем от низших простых, до высших и сложных структур.

Нервная система головного мозг состоит из нейронов, отростков и глии. Спинной и головной мозг находятся в постоянной непрерывной связи между собой с помощью проводящих путей – совокупности специфических структур, передающих информацию из одного отдела в другой. Пути можно представить в виде проводов, которые передают энергию из электрических станций в дома.

Головной мозг состоит из таких отделов (от низших к высшим структурам):

- Продолговатый мозг – продолжение спинного мозга.

- Задний мозг: мозжечок и Варолиев мост.

- Средний мозг: подкорковые центры слуха, зрения, транзиторные пути между спинным мозгом и корой.

- Промежуточный мозг: таламус, гипофиз, гипоталамус.

- Конечный мозг – кора полушарий. Выделяют такие зоны: лобную, теменную, затылочную и височную.

Продолговатый мозг – это переход спинного мозга к головному. Здесь располагаются ядра оливы, ретикулярная формация, ядра черепных нервов. Отсюда отходят нервы в количестве 4 ветвей. Также здесь находятся центры дыхания и кровообращения.

От структур мозжечка и моста выходят нервы головного мозга: тройничный, отводящий и лицевой нерв. Их волокна направляются к мимическим мышцам лица, ко рту, языку и внутреннему уху.

Основа среднего мозга – четверохолмие, на котором лежат центры зрения и слуха. Это смешанные структуры: они получают информацию и отдают импульсы обратно, то есть состоят из чувствительных и моторных центров. Условно средний мозг разделяется на три яруса: крыша, покрышка и ножки. Внутри него проходит водопровод мозга – соединяющий желудочки мозга канал.

Кора занимает примерно 45% всего головного мозга. Внешне она имеет вид извилин и борозд, каждая из которых отвечает за отдельную функцию. Нервные волокна коры условно разделяются на три шара:

Структурно-функциональная единица коры – модуль. Это вертикальная колонка, состоящая из слоя ассоциативных и комиссуриальных волокон.

Существует топографическая карта полушарий, составленная немецким исследователем Бродманом. В своем труде ученый выделил 52 зоны, которые называются цитоархитектоническими полями Бродмана. На карте изображены все зоны коры, обозначенные номером. Каждая зона отвечает за определенную функцию. К примеру, поле 24 – это детектор ошибок, располагающийся в передней поясной коре мозга.

Периферическая часть – это черепно-мозговых волокон. 12 – вот сколько пар черепно-мозговых нервов отходит от ствола мозга.

Функции

Задачи продолговатого мозга:

- элементарные защитные реакции: мигание, кашель, чихание, рвота и слезоотделение;

- рефлексы пищевого тракта: глотание, сосание, выделение желудочного сока;

- сердечные рефлексы, регулирующие работу сердца и тонус сосудов;

- дыхательный центр, регулирующих бесперебойную череду вдоха и выдоха. Физиологически это бессознательный рефлекс, однако дыхание – это единственная подкорковая функция, поддающаяся контролю сознания, то есть человек способен самостоятельно регулировать дыхательные движения.

К продолговатому мозгу относится вестибулярный тракт, который учувствует в рефлекторном становлении позы. Здесь происходит перераспределение мышечного тонуса.

Задний мозг. Основная функция Варолиевого моста – обеспечение транзита информации из спинной части нервной системы к головному мозгу. Сквозь мост прокладываются нисходящие и восходящие пути, связывающие отделы нервной системы. Здесь начинается ретикулярная формация, отвечающая за активацию коркового слоя. Именно это образование ответственно за утреннее пробуждение и вечернее засыпание – оно регулирует процессы возбуждения и торможения сознания.

Мозжечок – это центр, регулирующий координацию движений. Контроль двигательных реакций происходит рефлекторно, без участия сознания. Функции мозжечка:

- равновесие тела в пространстве;

- стабильность тонуса мышц;

- мышечная память и координация.

Средний мозг отвечает за сенсорную информацию на бессознательном уровне. Функции:

Строения среднего мозга входят в комплекс антиноцицептивной системы – совокупности структур, обеспечивающих уменьшение болевых ощущений в ответ на сильный раздражитель. К примеру, антиноцицептивная система активируется у рожающих женщин, частично облегчая боль.

Промежуточный мозг. Ядра гипоталамуса отвечают за:

- внутреннюю терморегуляцию;

- ощущение голода;

- ярость и страх;

- сексуальное влечение.

Связь эмоций и гипоталамуса объясняется нервными сообщениями последнего с лимбической системой (совокупность структур, отвечающие за эмоциональную сферу человека). Кроме того, гипоталамус отвечает за обмен веществ, лактацию и физиологические механизмы беременности.

Таламус отвечает за:

- все виды зрительной чувствительности;

- анализ тактильных ощущений;

- обработку звуковой информации;

- поддержание равновесия.

Конечный мозг представляется корой больших полушарий. Она отвечает за высшие психические функции человека, за его социализацию и самосознание. Функции лобной доли:

- произвольная регуляция поведения, интеграция окружающей реальности в действующий опыт;

- абстрактное и конкретное мышление;

- мотивация, формирование высших нужд (реализация себя, творчество);

- контроль за собственным поведением;

- разработка программы действий и стратегии поведения;

- произвольное внимание;

- социализация человека, приобретение и использование опыта, понятия моральности и духовности;

- осознание и произвольное формирование речи.

При поражении функций лобной коры у больного наблюдаются трудности в принятии решения, отсутствие мотивации, апатия и абулия (патологическое отсутствие воли), асоциальное поведение.

Теменная кора отвечает за общую чувствительность: температуру, боль, тактильные ощущения, чувство положения тела в пространстве, чувство массы тела и стереогнозис (способность узнавать предмет вслепую наощупь). Эта зона берет на себя функцию анализа и осознания полученной сенсорной информации. В комбинации с лобной и затылочной корой здоровый человек способен регулировать волевые акты: он понимает и видит, что делает. Также теменная область обрабатывает вкус и запах. У некоторых насекомых и акул темя воспринимает электрические и магнитные сигналы, что недоступно человеку.

Затылочная область – зона зрительной коры. Это место отвечает за восприятие и обработку зрительной информации.

В каком состоянии должны находиться нервные центры? Физиологические процессы в нервной системе работают на фундаменте процессов возбуждения и торможения. Именно их взаимоотношение и определяет скорость протекания физиологических и биохимических актов. Кроме того, нервные центры должны находится в анатомической целостности и во взаимосвязи с другими отделами НС.

Как восстановить

Несмотря на популярные мифы, восстановление нервных клеток головного мозга осуществимо. Псевдонаучные предположения базируются на непонимании регенераторных процессов нервных и обычных клеток. Если соматические клетки восстанавливаются принципом деления (старые погибают, оставляя после себя потомство), то регенерация нейронов отличается: нейроцит после цикла существования не погибает полностью – после себя он оставляет клеточный каркас, в котором образуются новые дочерние органеллы (клеточные органы). Этот процесс занимает больше времени, чем деление, поэтому нервная система восстанавливается дольше.

Нервная система головного мозга восстанавливается путем реабилитации. Это – комплекс медицинских и психологических мероприятий, которые направлены на восстановление утраченных или нарушенных функций мозга. Этому комплексу подвержены все люди, которые перенесли поражения головного мозга: инсульт, инфекционные заболевания (энцефалит, синдром Гийена-Барре, черепно-мозговые травмы). Кроме того, в реабилитации нуждаются больные с прогрессирующими недугами: болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз. Однако комплексное восстановление возможно лишь в стационарных условиях, сотрудничая с врачом-реабилитологом, психологом-дефектологом и психотерапевтом.

В домашних условиях можно принимать витамины для головного мозга и нервной системы. Для восстановления и поддержания нормального

функционирования необходимо принимать витамины группы В: В1, В2, В3, В6, В9, В11 и В12. Эта группа представляется веществами: тиамином, рибофлавином, пиридоксином и фолиевой кислотой. Эти витамины:

Задний мозг составляют продолговатый и варолиев мост. Основные функции продолговатого мозга определяются наличием в нем жизненно важных центров. Кроме того, через него проходят как центростремительные проводники из спинного мозга, так и центробежные из вышележащих отделов головного мозга. Отростки некоторых нервных клеток, находящихся в продолговатом мозгу, доходят до разных отделов спинного мозга, чем и осуществляют связь между продолговатым и спинным мозгом.

Отростки же других нервных клеток выходят из продолговатого мозга и образуют черепномозговые нервы.

Центры продолговатого мозга, образующиеся скоплением нервных клеток, осуществляют важные рефлекторные акты.

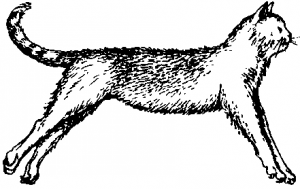

Рис. ИЗМЕНЕНИЕ ТОНУСА МЫШЦ КОШКИ ПОСЛЕ ПЕРЕРЕЗКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА

В продолговатом мозгу, как было уже указано, находится ряд жизненно важных центров. К ним относятся центры дыхания, сердечной деятельности, сосудодвигательный, регуляции обмена веществ.

Детально физиология этих центров была рассмотрена в соответствующих разделах курса.

В дыхательном центре возбуждение возникает под рефлекторным влиянием, а также под влиянием химического состава крови.

Дыхательный центр непрерывно рефлекторно возбуждается импульсами, идущими по центростремительным волокнам блуждающего нерва из легких. Основным химическим раздражителем, как мы уже знаем, является углекислота в крови.

Таким образом, деятельность дыхательного центра регулируется как рефлекторным, так и химическим путем.

Центр сердечной деятельности представляет собой скопление клеток. Основное значение этого центра заключается в регуляции работы сердца. Этот центр, как и дыхательный, возбуждается рефлекторно и химическими раздражителями. Примером рефлекторного влияния могут служить рефлексы с дуги аорты и с места разветвления общей сонной артерии на внешнюю и внутреннюю сонные артерии. При повышении кровяного давления с этих участков, как и со многих других, происходит рефлекторное торможение работы сердца.

Общий сосудодвигательный центр также находится под влиянием рефлекторных и химических воздействий.

Этот центр влияет на деятельность сосудодвигательных центров, находящихся в спинном мозгу. Описанный выше рефлекс с дуги аорты и с сонной артерии одновременно влияет и на деятельность сосудодвигательного центра, вызывая расширение сосудов. Сужение же сосудов осуществляется симпатической нервной системой.

Центры обмена веществ имеют значение в регуляции обмена. При уколе в определенные участки продолговатого мозга наступает сахарное мочеизнурение или нарушение водного и солевого обмена.

В продолговатом мозгу находятся центры ряда рефлексов, связанных с пищеварением. Сосательные Движения, слюноотделение, сокоотделение поджелудочной и желудочных желез, жевание, глотание обусловлены рефлекторной деятельностью центров, находящихся в продолговатом мозгу. В осуществлении этих рефлексов принимают участие черепномозговые нервы, которые составляют их рефлекторные дуги.

Так, например, рефлекторная дуга жевания состоит из центростремительных волокон языкоглоточного нерва и центробежных волокон тройничного нерва. В состав рефлекторной дуги сосательных движений входят центростремительные волокна тройничного нерва и центробежные лицевого и подъязычного нервов.

В продолговатом мозгу находятся центры некоторых защитных рефлексов. К ним относятся центры чиханья, кашля, моргания, слезоотделения и рвоты.

Наконец, рефлексы положения тела и изменение тонуса шейных мышц и мышц туловища связаны с деятельностью продолговатого мозга. Возбуждение, возникающее в лабиринтах вестибулярного аппарата уха, по вестибулярному нерву передается в продолговатый мозг и рефлекторно вызывает изменение тонуса и мышц шеи и туловища. Если перерезать головной мозг на уровне верхней границы продолговатого мозга, то в тонусе мышц, в первую очередь конечностей и шейных мышц, наступает резкое изменение. Сильно возрастает тонус разгибателей туловища и конечностей. У такого животного все мышцы напряжены, конечности вытянуты и не сгибаются, голова запрокинута назад (рис. ). Такое состояние, напоминающее столбняк, продолжается часто более суток. Если такое животное поставить на ноги, оно будет стоять часами, не сгибая конечностей.

Описанное изменение тонуса мышц наблюдается, когда нарушена связь между средним и продолговатым мозгом.

Если при перерезке средний мозг остается связанным с продолговатым, такие изменения тонуса не наблюдаются. Перерезка ниже продолговатого мозга никаких изменений тонуса не вызывает. Эти наблюдения говорят о том, что продолговатый мозг имеет довольно сильное влияние на тонус мышц, но его центры не могут регулировать этот тонус. Функцию регулирования тонуса выполняют вышележащие отделы мозга, в первую очередь средний мозг.

Статья на тему Задний мозг

Задний мозг включает продолговатый мозг и варолиев мост, представляет собой филогенетически древнюю область ЦНС и сохраняет черты сегментарного строения. Продолговатый мозг расположен между спинным мозгом, варолиевым мостом и мозжечком. На вентральной поверхности продолговатого мозга проходит передняя срединная борозда, по ее бокам расположены два тяжа — пирамиды, сбоку от пирамид лежат оливы. На задней стороне продолговатого мозга лежат задние канатики, которые идут к мозжечку в составе задних ножек.

Рефлекторная деятельность заднего мозга. В заднем мозге расположены ядра Голля и Бурдаха, ядра V-XII пар черепно-мозговых нервов, олива, скопление нервных элементов ретикулярной формации.

Черепно-мозговые нервы. Нервы, отходящие от стволовой части головного мозга, называются черепно-мозговыми (черепными). Каждый черепно-мозговой нерв, выйдя на основание мозга, направляется к определенному отверстию черепа, через которое и покидает его полость. До выхода из полости черепа черепно-мозговые нервы сопровождаются оболочками головного мозга. У человека 12 пар черепных нервов:

I пара, обонятельный нерв (и. olfactorius), берет начало от нервных клеток слизистой оболочки носа. Тонкие волокна этого нерва проходят в череп через отверстия решетчатой пластинки решетчатой кости, вступают в обонятельную луковицу, которая затем переходит в обонятельный тракт. Расширяясь кзади, этот тракт образует обонятельный треугольник. На уровне обонятельного тракта и треугольника залегает обонятельный бугорок, в котором заканчиваются волокна, идущие от обонятельной луковицы. В коре обонятельные волокна распределяются в области гиппокампа. При поражении обонятельного нерва возникает полная потеря обоняния или частичное его нарушение.

II пара, зрительный нерв (и. opticus), начинается от клеток ганглиозного слоя сетчатки. Отростки этих клеток собираются в зрительный нерв, который после вступления в полость черепа образует на основании мозга зрительный перекрест — хиазму. Но этот перекрест не полный, в нем перекрещиваются только волокна, идущие от внутренних половин сетчатой оболочки глаз. После перекреста зрительный нерв носит название зрительного тракта, который заканчивается в наружном коленчатом теле. От наружного коленчатого тела начинается центральный зрительный путь, который заканчивается в коре затылочной доли мозга. При каких-либо патологических процессах в головном мозге, затрагивающих перекрест зрительного нерва, зрительный тракт или путь, возникают различной формы выпадения полей зрения — гемианопсия.

Рис. 7.1. Задний мозг: 1 — передняя срединная щель; 2 — пирамиды продолговатого мозга; 3 — олива; 4 — мозжечок; 5 — перекрест пирамид (место перехода продолговатого мозга в спинной); 6 — средняя мозжечковая ножка; 7 — варолиев мост; 8 — межножковая ямка;

9 — ножка мозга; III-XII — корешки черепных нервов; С — первый спинномозговой нерв

III пара, глазодвигательный нерв (и. oculomotorius), образована волокнами, идущими от одноименных ядер, лежащих в центральном сером веществе, под водопроводом мозга (сильвиев водопровод). Выходит на основание мозга между его ножками через верхнюю глазничную щель, проникает в глазницу и иннервирует все мышцы глазного яблока, за исключением верхней косой и наружной прямой мышц. Содержащиеся в глазодвигательном нерве парасимпатические волокна иннервируют гладкую мускулатуру глаза. Поражение III пары характеризуется опущением верхнего века (птоз), расходящимся косоглазием и мидриазом (расширение зрачка).

IV пара, блоковый нерв (п. trochlearis), начинается от ядер, расположенных спереди от сильвиева водопровода, на уровне нижних бугорков четверохолмия. Выходит на поверхность мозга в области верхнего мозгового паруса, совершает здесь полный перекрест волокон, огибает ножку мозга и через верхнюю глазничную щель входит в глазницу. Иннервирует верхнюю косую мышцу глаза. При поражении блокового нерва отмечается диплопия — двоение предметов при взгляде вниз, небольшое косоглазие.

V пара, тройничный нерв (и. trigeminus), выходит двумя корешками на поверхность мозга между мостом и средней ножкой мозжечка. Большой корешок, чувствительный, состоит из аксонов узла тройничного нерва, расположенного на передней поверхности пирамиды височной кости. Войдя в мозг, волокна, проводящие тактильную чувствительность, заканчиваются в ядре, лежащем в покрышке варолиева моста, а волокна, проводящие болевую и температурную чувствительность,— в ядре спинномозгового тракта. От клеток чувствительных ядер начинается второй нейрон, идущий в составе петли тройничного нерва к зрительному бугру. Далее чувствительный путь тройничного нерва идет к коре задней центральной извилины, где и заканчивается. Дендриты клеток узла тройничного нерва образуют три периферических ветви: глазничный, верхнечелюстной и нижнечелюстной нервы, иннервирующие кожу лба и лица, зубы, слизистую оболочку полости носа и рта. Малый корешок, двигательный, образуется волокнами, выходящими из ядер, лежащих в покрышке моста. Выходя из моста, он располагается сверху и кнутри от чувствительного пути, входит в состав нижнечелюстного нерва и иннервирует все жевательные мышцы.

При поражении чувствительной части тройничного нерва возникают краткие приступы очень резких болей (невралгические боли) в соответствующих областях лица, сопровождающиеся покраснением лица, слезотечением. Повреждение двигательной части тройничного нерва делает невозможным смещение нижней челюсти в здоровую сторону вследствие ослабления жевательной и височной мышц.

VI пара, отводящий нерв (и. abducens), состоит из волокон, отходящих от клеток ядра этого нерва, лежащего в покрышке моста. Отсюда волокна отводящего нерва проходят через толщу моста и выходят на основание мозга между пирамидой продолговатого мозга и мостом. Затем проникают в глазницу и иннервируют наружную прямую мышцу глаза. При поражении отводящего нерва нарушается отведение глазного яблока кнаружи, что приводит к сходящемуся косоглазию, может быть двоение в глазах. Ill, IV и VI пара черепно-мозговых нервов регулируют движения глаз.

VII пара, лицевой нерв (п. facialis), берет начало от ядра лицевого нерва, лежащего в покрышке моста. Волокна лицевого нерва образуют здесь петлю (колено), охватывающую ядро отводящего нерва. Затем они проходят через всю толщу моста и выходят на основание мозга между мостом и продолговатым мозгом. Вместе с лицевым нервом на основание мозга выходит промежуточный нерв (n. intermedins, XIII пара), несущий вкусовые и парасимпатические волокна. Через внутреннее слуховое отверстие лицевой нерв (вместе с промежуточным нервом) входит в канал лицевого нерва, расположенный в пирамиде височной кости, и проникает в толщу околоушной железы, где распадается на ветви. Эти ветви VII пары иннервируют все мимические мышцы лица, подкожную мышцу шеи и др. Промежуточный нерв состоит из волокон, отходящих от коленчатого узла и оканчивающихся в ядре одиночного пучка. Дендриты клеток коленчатого узла входят в состав барабанной струны. Ветви промежуточного нерва иннервируют подъязычную и подчелюстную железы, а также слезную железу и вместе с частью язычного нерва иннервируют передние две трети языка. При заболеваниях периферической части лицевого нерва поражаются его ветви. Рот перетягивается в здоровую сторону, нижняя губа отвисает, сглаживаются носогубная и лобная складки, глазная щель не смыкается, мигательные движения отсутствуют. При поражении проводящих путей, идущих от коры головного мозга к ядру лицевого нерва, страдает лишь нижняя ветвь его на противоположной стороне (свисает угол рта). При поражении промежуточного нерва нарушается вкус на передних двух третях языка, могут нарушаться слюно- и слезоотделение.

VIII пара, преддверно-улитковый (слуховой) нерв (п. vestibulo- cochlearis), делится на две части — улитковую (parscochlearis) и преддверную (parsvestibularis). Улитковая часть проводит импульсы от органа слуха и состоит из аксонов и дендритов клеток спирального узла, лежащего в костной улитке. Преддверная часть, несущая вестибулярные функции, отходит от вестибулярного узла, расположенного на дне внутреннего слухового прохода. Оба нерва соединяются во внутреннем слуховом проходе в общий преддверно-улитковый нерв, входящий в мозг между мостом и продолговатым мозгом, рядом с лицевым и промежуточным нервами. Волокна улитковой части оканчиваются в дорсальном и вентральном улитковых ядрах покрышки моста, а волокна преддверной части — в ядрах, расположенных в ромбовидной ямке. Значительная часть волокон преддверной части направляется в задний продольный пучок, в вестибу- лоспинальный пучок, а также в мозжечок. Волокна улитковой (слуховой) части, частично перекрещиваясь, идут в составе боковой петли к нижним бугоркам четверохолмия и к внутреннему коленчатому телу. Отсюда начинается центральный слуховой путь, который заканчивается в коре верхней височной извилины. При заболеваниях слухового нерва различной этиологии, вовлекающих волокна улитковой части, поражается слух, при нарушениях вестибулярной части слухового нерва возникают головокружения, пошатывания при ходьбе, тошнота, нистагм.

IX пара, языкоглоточный нерв (и. glossopharyngeus), появляется на поверхности продолговатого мозга снаружи от нижней оливы. Его корешок общим стволом выходит из полости черепа через яремное отверстие. Чувствительные волокна этого нерва, отходящие от клеток верхнего и нижнего узлов, оканчиваются в ядре одиночного пучка, на дне IV желудочка, иннервируют глотку, среднее ухо, заднюю треть языка. Двигательные волокна идут от двойного ядра покрышки и иннервируют мышцы глотки. Парасимпатические волокна иннервируют околоушную железу. При вовлечении в патологический процесс IX пары обнаруживаются боли в глотке, корне языка, затруднение глотания, расстройство вкуса на задней трети языка, нарушение слюноотделения.

X пара, блуждающий нерв (и. vagus), имеет весьма широкое распространение и разветвляется главным образом во внутренних органах. Ствол его берет начало 10-15 корешками в области продолговатого мозга, позади IX пары. Общий ствол X пары выходит из черепа через яремное отверстие вместе с IX и XI парами черепно-мозговых нервов. Чувствительные волокна блуждающего нерва начинаются от верхнего и нижнего узлов, лежащих вблизи яремного отверстия. По выходе из черепа X пара направляется вниз, проходит в области шеи и проникает в грудную и брюшную полости. Левый блуждающий нерв входит в грудную полость между левой сонной и подключичной артериями и, опускаясь по передней поверхности пищевода, разветвляется на передней поверхности желудка. Правый блуждающий нерв, входя в грудную полость, лежит между правыми подключичными артерией и веной. От него отходит возвратный нерв (п. laryngeusrecurrens). Правый блуждающий нерв входит в состав чревного сплетения. Чувствительные волокна X пары иннервируют слизистую оболочку глотки, гортани, корня языка и вместе с V и IX парами черепно-мозговых нервов твердую мозговую оболочку. Волокна, иннервирующие внутренние органы грудной и брюшной полостей, берут начало в дорсальном ядре X пары черепно-мозговых нервов. Двигательные ядра блуждающего нерва связаны с корой большого мозга через волокна, идущие в пирамидном пучке. Парасимпатические волокна, идущие в составе блуждающего нерва, также иннервируют органы грудной и брюшной полостей.

При поражении блуждающего нерва возникает парез мягкого неба, гортани, глотки и выявляются симптомы нарушения деятельности внутренних органов. При двустороннем поражении отмечается расстройство глотания, попадание пищи в нос, носовой оттенок речи, иногда боли в ушной раковине. При повреждении блуждающего нерва на уровне отхождения от него возвратного нерва наступает афония и затруднение дыхания. Поражение сердечных ветвей вызывает тахикардию, их раздражение — брадикардию. Иногда возникают сердечные кризы с резкими болями. При одностороннем поражении блуждающего нерва — небная занавеска опущена на стороне поражения, язычок отклоняется в здоровую сторону. Двусторонние поражения блуждающего нерва всегда имеют тяжелый прогноз.

XI пара, добавочный нерв (и. accessorius), начинается двумя частями: верхней, идущей от заднего отдела двойного ядра, лежащего в продолговатом мозге, и нижней, идущей от спинномозгового ядра, находящегося в передних рогах верхних сегментов спинного мозга. Корешки нижней части входят в череп через большое затылочное отверстие и присоединяются к верхней части нерва. Корешки верхней части выходят позади оливы, располагаясь за корешками X пары. Из полости черепа добавочный нерв выходит вместе с X парой и делится на две ветви — наружную и внутреннюю. Часть волокон XI пары черепно-мозговых нервов переходит в состав блуждающего нерва. Добавочный нерв иннервирует трапециевидную и грудино-ключично-сосцевидную мышцы. При его поражении и появляется паралич или парез этих мышц. Встречается сужение глазной щели, эндофтальм (западение глазного яблока), миоз (сужение зрачка) в результате одновременного вовлечения в процесс верхнего шейного узла.

XII пара, подъязычный нерв (п. hypoglossus). Ядро этого нерва располагается в нижнем отделе ромбовидной ямки. Его многочисленные корешки выходят между пирамидой и оливой. Далее, выйдя из полости черепа, они проходят через канал подъязычного нерва, книзу от подъязычной кости, затем делятся на конечные ветви, иннервирующие мышцы языка. При поражении этого нерва обнаруживается ограничение движений языка вперед и отклонение его в больную сторону, атрофия мышц, фибриллярные подергивания, боли в корне языка.

Таблица 7.1 Черепно-мозговые нервы

Читайте также: