Что такое экссудативный диатез и пиодермия

Многие родители начинают бить тревогу, когда у их малыша появляется аллергическая реакция на те или иные продукты. Эти проявления могут быть одним из симптомов экссудативного диатеза.

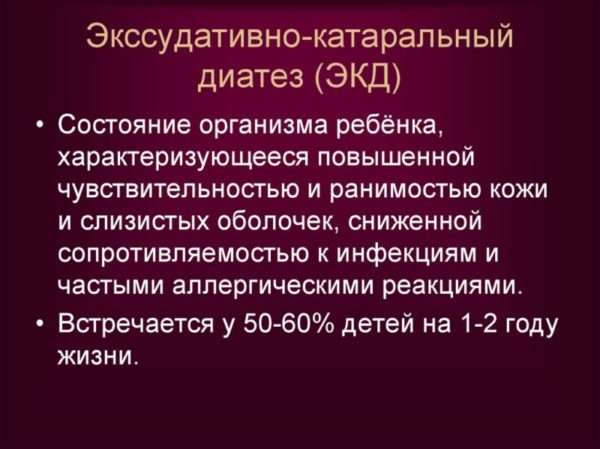

По данным статистики, приблизительно у 40% детей в течение первых двух лет жизни отмечаются кратковременные признаки экссудативно-катарального диатеза или атопического дерматита.

Экссудативный диатез характеризуется своеобразным поражением кожи и слизистых оболочек, а также развитием псевдоаллергических реакций и склонностью к затяжному течения воспалительных процессов.

Этиология экссудативного диатеза

Многие педиатры относят экссудативный диатез к транзиторной пищевой аллергии, хотя более правильно отнести его к псевдоаллергической реакции.

Развитие этого диатеза у младенцев в большей степени связана с их анатомо-физиологическими особенностями (сниженная барьерная функция кишечника, незрелость ферментативных систем, повышенная чувствительность тканей к гистамину и другие).

Увеличивают риск развития экссудативного диатеза:

Со стороны матери

дисбактериоз, болезни желудочно-кишечного тракта во время беременности, гестозы, медикаментозная лечение во время беременности, особенности питания беременной (дефекты и погрешности в питании).

Со стороны ребенка

Перенесенная ребенком перинатальная гипоксия, ранний перевод ребенка на искусственное вскармливание, дисбактериозы, погрешности в питании.

Чаще всего факторами, которые способствуют развитию этого диатеза являются: пищевые белки коровьего молока, яйца, цитрусовые, клубника, земляника, манная каша, шоколад.

Очень часто, при экссудативном диатезе, родители жалуются на то, что не знают чем кормить ребенка, так как у него, с их слов, аллергия на все. В этих случаях, наиболее частой причиной является экопатология — это плохая вода, плохой воздух, ксенобиотики и другие неблагоприятные факторы.

Дети с эксудативно-катаральным диатезом склонны, с одной стороны, к задержке в организме воды и натрия, что проявляется пастозностью, рыхлостью тканей, избыточными прибавками массы тела, но с другой стороны, эти дети склонны к быстрому обезвоживанию при присоединении других заболеваний.

Следует знать, что эти дети также склонны к развитию гиповитаминозов, железодефицитной анемии, дефицита микроэлементов. Из-за сниженной активности некоторых пищеварительных желез и ферментов у детей может быть неустойчивый стул.

У детей нередка встречается увеличение лимфатических узлов, они более подвержены инфекциями и развитию дисбактериоза кишечника.

Симптомы экссудативного диатеза

Стойкие опрелости в кожных складках с первого месяца жизни;

Сухость и бледность кожных покровов;

Наличие себорейных жирных чешуек на голове (гнейс);

Молочный струп — это покраснение кожи щек с последующим ее шелушением. Характерной особенностью является то, что оно увеличивается на улице при холодной погоде;

Неправильное нарастание массы тела ребенка — чаще всего отмечают избыточные прибавки, реже отмечается задержка прибавки массы;

Строфулюс — зудящие узелки, которые наполнены серозным содержимым;

Реже встречаются:

Сопутствующие заболевания у детей с экссудативным диатезом протекают, как правило, тяжело, с расстройствами микроциркуляции и развитием токсикоза и эксикоза (обезвоживания).

Чаще всего, отмечается волнообразное течение, обострения, как правило, связаны с погрешностями в диете, в том числе и кормящей мамы. Реже обострения обусловлены метеорологическими факторами, сопутствующими заболеваниями, дисбактериозом, лямблиозом.

Лечение экссудативного диатеза у детей

Рациональное питание ребенка и кормящей мамы. Лучшим для детей первого года жизни является грудное молоко. Детям с избыточной массой тела следует ограничить калорийность питания за счет легкоусвояемых углеводов (сахар, кисель, каши). Следует знать, что избыток углеводов в питании усиливает проявления диатеза.

Рекомендуется некоторое ограничение поваренной соли и дополнительное введение солей калия.

Детям рекомендуется уменьшить количество получаемого коровьего молока. Каши и овощные пюре лучше готовить не не молоке, а на овощном отваре. Вместо молока детям можно давать биолакт, кефир, бифидок и другие кисло-молочные продукты.

При тяжелом и упорном течении экссудативно-катарального диатеза, особенно при доказанной непереносимости коровьего молока, детей, которые находятся на искусственном вскармливании, приходится переводить на специальные смеси. Такие как, смеси с небольшой степенью гидролиза молочного белка; полуэлементные смеси с высокой степенью гидролиза белка; элементные смеси (в них белок представлен набором аминокислот); смеси на основе изолята белка соли; смеси приготовленные на основе козьего молока.

Прикорм детям на искусственном вскармливании, лучше начинать вводить в 4,5-5 месяцев. Лучше начать с овощного пюре. А вот детям на естественном вскармливании, наоборот, лучше вводить позже.

Каши можно начинать давать с 6-6,5 месяцев (манную и овсянную лучше исключить).

Выявление и коррекция дисбактериоза у ребенка, существенно влияет на эффективность лечения экссудативного диатеза.

Рациональная витаминизация пищи.

Для лечения применяют курсы антигистаминных препаратов по 5-7 дней, чередую препараты (по назначению врача).

Внутрь назначают отвары череды или манжетки, зайцегуба пьянящего, зверобоя, крапивы, березового листа, тысячелистника, душицы, корня девясила.

Можно готовить сборы, состоящие из 2-4 вышеуказанных трав. Для приготовления сбора травы берет в равных весовых частях, кроме корня девясила (его берут в1/2 часть). Столовую ложку сбора заливают стаканом кипятка, томят на медленном огне 30 минут. После того как остынет дают по 5-15 мл 3-4 раза в день.

Пастозным детям, склонным к отекам с целью повышения диуреза рекомендуют отвар трав из трехцветной фиалки, полевого хвоща, листьев крапивы и цветков ромашки. Указанные травы берут по 25 грамм, смешивают и заливают 4 стаканами кипятка, томят на медленном огне. Пить полученный отвар в течение 8-10 дней по 1 чайной ложке до 8 раз в сутки.

Участки гнейса на голове смазывают прокипяченым растительным маслом, оставляют на 1-1,5 часа, после чего моют голову с детским мылом.

Участки себорейного дерматита смазывают 2% инталовой мазью, 3-5% серно-нафталановой пастой, 2-3% ихтиоловой мазью. Для смягчения кожи хорошо подходит цинковое масло.

Лечебные ванны

- С чередой — заливают 10-20 грамм травы 200 мл кипятка, томят в кипящей бане в течение 15 минут, полученный отвар вливают в ванну;

- С настоями ромашки и калины — 1-2 столовые ложки цветков ромашки и 1 столовую ложку коры калины заливают 500 мл кипятка, томят 15 минут и добавляют в ванну;

- С отварами дубовой коры или листьев лесного ореха — две горстки измельченной коры или листьев держат в воде комнатной температуры 6 часов, затем кипятят. Полученный отвар добавляют в воду для ванны.

Ванна с танином — 10 грамм танина для одной ванны;

С отваром пшеничных отрубей — 350 грамм отрубей кипятят в 1л воды и добавляют в ванну;

При обильных мокнутиях на кожи показаны ванны с калиной, дубовой корой, компрессы с настоем ромашки (то есть средства с подсушивающим эффектом) а при зудящих дерматоза — ванны с крахмалом, пшеничной мукой, отрубями.

Если экссудативный диатез протекает с сильной эритемой и отеком, мокнутием, то рекомендуется применение компрессов, примочек и ванн. При сухих формах больше показаны мази и пасты.

Профилактические прививки детям с экссудативным диатезом

Прививки проводят в обычные сроки (конечно, в период генерализованных кожных проявлений лучше воздержаться от прививки). Обязательным является предварительная подготовка ребенка к прививки. Для этого ребенку дают антигистаминные препараты за 5 дней до и в течение 5 дней после прививки; задитен и витамины группы В (В5,В6, В12) в течение 1-2 недель до 3-4 недели после вакцинации.

Дети с экссудативно-катаральным диатезом подлежат диспансерному врачебному наблюдению, которое проводится в поликлинике. До года дети наблюдаются ежемесячно, с 1 до 4 лет — 1 раз в квартал и после 4 лет — 1 раз в год.

[youtube.player]

Причины ЭКД

Возникновение ЭКД чаще всего формируется на фоне генетической предрасположенности организма ребенка к развитию аллергии. Большую роль в активировании данного процесса у детей имеет наличие аллергических заболеваний у родителей. Среди предрасполагающих факторов выделяют сложно протекающую беременность, приводящую к гипоксии плода. Также в этот период оказывают влияние:

- Токсикоз и гестоз.

- Антибактериальная терапия мамы.

- Чрезмерное употребление сладкого, шоколада, продуктов, вызывающих аллергию.

- Наличие у матери сахарного диабета или других хронических заболеваний.

После родов привести к возникновению ЭКД могут:

- Неправильное питание и уход за новорожденным, включающее раннее отлучение от груди и переход на искусственное вскармливание, перекорм, раннее введение прикорма. Все это негативно отражается на еще не окрепшем желудочно-кишечном тракте грудничка.

- Частые простудные и вирусные заболевания.

Довольно много факторов играют роль в развитии экссудативно-катарального диатеза, но в большинстве случаев в основе его формирования лежит пищевая аллергия. В качестве аллергенов выступают: коровье молоко, яйца, цитрусовые, фрукты и овощи красного цвета.

Как развивается механизм ЭКД

До конца механизм развития ЭКД еще не ясен. В основе всего лежит аллергическая реакция, возникающая под воздействием различных факторов. У всех малышей, страдающих от проявлений диатеза, обнаруживается повышенный иммуноглобулин Е.

Основные признаки ЭКД

Симптомы диатеза можно заметить уже в первые месяцы жизни малыша: покрасневшие щеки, зуд, ребенок становится беспокойным, плохо спит, может наблюдаться жидкий стул.

Особые симптомы, на которые в основном ориентируется педиатр:

Бледность у детей

У детей постарше – после года – часто наблюдается тяжело излечимый конъюнктивит, увеличение миндалин. Вышеперечисленные симптомы обостряются при нарушениях диеты, как матери, так и малыша. При неэффективном или не вовремя назначенном лечении симптоматика осложняется, состояние усугубляется и может перейти в тяжелые формы экземы, нейродермита, бронхиальной астмы.

Течение

Протекает волнообразно. Обострения связаны не только с употреблением аллергенных продуктов, но и с сопутствующими заболеваниями.

Согласно наблюдениям врачей, большинство симптомов может исчезнуть к 2 годам при правильной терапии и уходе. Но у некоторых маленьких пациентов на фоне ЭКД все-таки развиваются различные аллергические заболевания.

Диагностика ЭКД

При любых симптомах, которые беспокоят родителя, следует обратиться к детскому врачу. Для постановки верного диагноза педиатру потребуется опросить родителей и осмотреть пациента. Это необходимо для выявления предполагаемых причин развития аллергии.

В этом случае очень пригодится пищевой дневник, который нужно начинать вести с появления первых признаков диатеза.

Опрос родителей позволяет узнать, мог ли ребенок унаследовать от кого-то из родителей или ближайших родственников диатез. Врач обязательно спросит, как протекала беременность, были ли какие-либо осложнения во время родов. В установлении причин появления аллергии имеет значение любой фактор.

Также педиатр назначит некоторые анализы: общий анализ крови, мочи, кал на наличие дисбактериоза, кровь на показатель иммуноглобулина. Для того чтобы определить вид аллергена, проводят аллергические пробы. Могут потребоваться консультации других специалистов – гастроэнтеролога, аллерголога, иммунолога.

Лечение диатеза

Основа терапии – диета. Если грудничок находится на грудном вскармливании, то у кормящей мамы также должна быть диета. Рекомендуется:

- Как можно позже вводить прикорм.

- Сначала вводить в питание подросшего младенца овощи, а не каши.

- При искусственном вскармливании использовать гипоаллергенные смеси.

- Если причина возникновения аллергии определенный продукт, то полностью исключить его из питания.

- Соблюдать режим.

- Специальный режим питания должен исключать наличие следующих продуктов: коровьего молока, яиц, любых искусственных сладостей, продукты с животными жирами, готовое детское питание – кисели, соки и др.

При экссудативно-катаральном диатезе врач-педиатр назначает следующую терапию.

- Противоаллергические препараты для купирования аллергической реакции.

- Успокоительные средства для снятия зуда, состояния нервозности, нормализации сна.

- Витамины – аскорбиновую кислоту, кальций.

- Вещества, укрепляющие иммунитет малыша.

- Антибиотики для купирования воспалительных процессов.

- Пробиотики для стабилизации микрофлоры кишечника.

Местную – непосредственно на пораженные участки кожи:

- Лечебные ванны с отварами трав, обладающие успокаивающим и подсушивающим эффектами.

- При сильном поражении кожи – гормональные мази.

- Рекомендуется принимать солнечные и воздушные ванны. Таким детям показано проживание в теплом климате.

При нахождении ребенка на солнце следите за тем, чтобы он не перегрелся.

Пребывание на солнце не означает буквальное понимание – малыш может находиться на воздухе, скрытый лиственной кроной деревьев от палящего солнца. Во всем важен умеренный подход!

Соблюдая прописанные врачом рекомендации, позволяющие облегчить проявления диатеза, обязательно придерживайтесь правил личной гигиены ребенка и ближайшего окружения.

Прогноз

Благоприятный. Обычно ребенок полностью излечивается к 2–3 годам. Но у 15–20% пациентов экссудативно-катаральный диатез переходит в хроническое аллергическое заболевание. К развитию атопической бронхиальной астмы может привести и такой вид диатеза, как нервно-артритический диатез.

Профилактика ЭКД

К первичной профилактике относится информирование матери о возможности наследования ЭКД, диета во время беременности.

- Длительное грудное вскармливание.

- Обдуманное и рациональное введение новых продуктов в рацион младенца.

- Исключение провоцирующих факторов.

- Ведение пищевого дневника поможет своевременно обнаружить аллергический компонент.

Экссудативно-катаральный диатез успешно лечится. Необходимо лишь набраться терпения и следовать всем рекомендациям врача.

[youtube.player]Этиология и патогенез. Возбудители — стафилококки и стрептококки, значительно реже кишечная, синегнойная палочка и др. Пиодермия может быть первичной, т. е. возникать па здоровой коже, и вторичной, развивающейся как осложнение другого кожного заболевания. В возникновении пиодермии играет большую роль состояние реактивности организма, определяющее форму и особенности течения заболевания. Сапрофитирующие на коже пиококки при определенных условиях становятся патогенными.

К внешним факторам, способствующим возникновению пиодермии, относятся нарушения целости рогового слоя, даже самые незначительные, — мацерация, загрязнение кожи, повышенное потоотделение, уменьшающее кислотность поверхности кожи, себорейное состояние кожи, связанное с изменением состава и бактерицидности кожного сала, охлаждение, вирулентность возбудителя. К внутренним факторам, обусловливающим повышение чувствительности кожи к пиококкам и понижающим сопротивляемость организма, относятся нарушения со стороны внутренних органов, нервной и эндокринной систем, обмена. Физическое и умственное переутомление, нарушение углеводного обмена, желудочно-кишечные заболевания, болезни печени, ожирение способствуют развитию фурункулов и фурункулеза. Стафилококковый сикоз часто наблюдается у лиц с эндокринными нарушениями, анацидным гастритом; вульгарные эктимы — у лиц с пониженным питанием и явлениями гиповитаминоза. Некоторые формы пиодермий чаще наблюдаются у детей, другие — у взрослых. У больных пиодермией, особенно глубокими формами, наблюдаются выраженные кожные аллергические реакции на введение специфических аллергенов (анатоксин, вакцина), при этом возникают вторичные аллергические высыпания — пиоаллергиды. Пиоаллергиды возникают при обострении процесса в основном очаге заболевания под влиянием различных травм, раздражающей терапии, трения одеждой, мытья, введения в организм иммунобиологических препаратов, при нервно-психических травмах и др. Высыпания появляются внезапно, сопровождаясь иногда недомоганием, головной болью, повышением температуры. В элементах сыпи и крови пиококки не обнаруживаются. Сыпь симметричная, диссеминированная.

Симптомы пиодермий разнообразны и зависят от характера возбудителя, индивидуальных особенностей организма больного, его реактивности и локализации процесса.

Различают пиодермии стафилококковые и стрептококковые.

Стафилококковые пиодермиты связаны с сально-волосяными фолликулами и потовыми железами, содержимое пустулы гнойное, с наклонностью к распространению процесса вглубь. К ним относятся: стафилококковое импетиго (остиофолликулит), фолликулит, сикоз, фурункул, фурункулез, карбункул, абсцессы множественные у детей, гидраденит.

Стрептококковые пиодермиты не связаны с фолликулами и потовыми железами, содержимое пустулы серозно-гнойное, характерна наклонность к распространению процесса по периферии. К ним относятся: стрептококковые импетиго, эктима, заеда, хроническая паронихия. К стафилококковым и стрепто-стафилококковым пиодермиям относятся хроническая глубокая язвенная и язвенно-вегетирующая пиодермия.

Пиоаллергиды могут быть лихеноидными, пятнистыми папуло-везикулезными, уртикарными, эритемато-сквамозными; иногда напоминают розовый лишай, экссудативную эритему, лишай золотушных.

Наиболее часто наблюдается мелкая узелковая сыпь на боковых поверхностях туловища, спине, шее, плечах. При рациональном лечении этих высыпаний и основных очагов пиодермии пиоаллергиды разрешаются в течение нескольких дней.

Пиоаллергиды следует дифференцировать с аллергическими высыпаниями при распространенных формах экзем (экзематиды).

Лечение. Большое значение имеет правильный уход за здоровой и больной кожей. Необходимо обследование больного, выявление и лечение сопутствующих заболеваний, нарушений функций нервной, эндокринной систем, обмена веществ, заболеваний внутренних органов и т. д.

Общая терапия назначается при глубоких, рецидивирующих и хронически протекающих формах пиодермий. При острых поверхностных пиодермиях можно ограничиться местными средствами. При хронических формах пиодермий назначают диету с ограничением углеводов, витамины A, группы B и C. Запрещается употребление спиртных напитков. Применяют антибиотики, сульфаниламидные препараты. Пенициллин особенно показан для лечения карбункулов, фурункулов лица, гидраденитов и других пиодермий, осложненных лимфангитами и лимфаденитами. Его применяют в виде внутримышечных инъекций по 40 000-50 000 ЕД через 3 часа, на курс до 3 000 000-5 000 000 ЕД в зависимости от характера заболевания. В амбулаторных условиях удобны для использования дюрантные препараты пенициллина: экмоновоциллин по 300 000-600 000 ЕД в сутки; бициллин-1 или бициллин-3 в дозе 1 200 000 ЕД на 5 дней. Рекомендовано обкалывание фурункулов пенициллином, растворенным в 0,5% растворе новокаина.

При глубоких осложненных формах пиодермий показан внутрь стрептомицин в сочетании с инъекциями пенициллина по 250 000 ЕД 2 раза в день, главным образом у лиц, болеющих или болевших туберкулезом; синтомицин внутрь по 0,5 г 4-5 раз в день, курсовая доза до 15-20 г; биомицин, террамицин, тетрациклин, эритромицин по 100 000 ЕД 5 раз в сутки до 5 000 000-6 000 000 ЕД на курс. В упорных случаях — мицерин внутрь по 100 000-200 000 ЕД ежедневно в течение 5 дней.

При назначении антибиотиков желательно установить чувствительность к ним пиококков. Следует иметь в виду, что не доведенное до конца лечение антибиотиками и другими препаратами способствует развитию ранних рецидивов, лечение которых может оказаться более трудным, чем лечение первых вспышек заболевания. Возможны аллергические реакции на введение антибиотиков.

При появлении зуда кожи, крапивницы лечение антибиотиками должно быть прекращено и назначена десенсибилизирующая терапия: хлористый кальций, антигистаминные препараты (димедрол, дипразин, диазолин).

Следует иметь в виду, что антибиотики не предупреждают рецидивов пиодермии. При хронических рецидивирующих пиодермиях антибиотикотерапию сочетают с иммунотерапией или пиротерапией.

При острой глубокой осложненной пиодермии назначают сульфаниламидные препараты в комбинации с антибиотиками — сульфадимезин, сульгин, белый стрептоцид по 2-3 г в день в течение 7-10 дней.

Необходимо иметь в виду возможность осложнений со стороны кроветворной системы, почек и появления токсикодермий; одновременно с сульфаниламидами назначают витамины C и группы B.

Из методов специфической иммунотерапии применяют стафило- или стрептовакцину (лучше аутовакцину) подкожно или внутрикожно. Начинают с 0,2 мл и доводят до 1 мл, увеличивая дозу каждый раз на 0,1-0,2 мл через 2-3 дня, всего 10-12 инъекций на курс. Стафилококковый антифагин вводят подкожно с 0,2 до 1 мл, увеличивая ежедневно дозу до 0,1 мл на курс, всего 10 инъекций. Для предупреждения рецидивов назначают стафилококковый анатоксин подкожно, начиная с 0,2 мл, затем 0,5-1-1,5-2 мл с промежутками 2-4 дня в зависимости от обшей и местной реакции на предыдущую инъекцию, на курс 6-10 инъекций. Стафилококковый анатоксин A2 вводят подкожно или внутримышечно в дозах 0,5-1-1,5-2 мл через 4-5 дней, по 6-8 инъекций на курс. Стафилококковый фильтрат применяют внутрикожно от 0,1 до 1 мл через 3-4 дня, всего 6-8 инъекций. Стафилококковый бактериофаг вводят под очаг поражения от 0,5 до 1-2 мл через 2-3 дня, до 5-8 инъекций на курс.

Противопоказания к иммунотерапии: активный туберкулез, декомпенсированный порок сердца, болезни печени, почек, гипертония, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, эндокринопатии, тяжелые органические заболевания нервной системы.

Неспецифическая иммунотерапия: аутогемотерапия по 3-5-8-10 мл через 1-2 дня до 8-10 инъекций на курс. У больных хронической пиодермией показаны переливания одногруппной (или I группы) крови по 50-100 мл один раз в 5-6 дней, лактотерапия по 2-5-8-10 мл через 3-4 дня в зависимости от реакции больного. Противопоказания те же, что к специфической иммунотерапии.

При упорных формах пиодермий, особенно диссеминированных, одновременно с антибиотиками и сульфаниламидными препаратами показаны небольшие дозы преднизона, преднизолона и кортизона. Однако при малейших обострениях заболевания лечение стероидными препаратами должно быть прекращено. Необходима тщательная обработка очагов поражения и окружающей здоровой кожи с целью препятствовать диссеминации процесса Запрещается мытье в бане, ванне. Волосы коротко остригают (но не бреют). Окружающие очаг поражения участки кожи обтирают камфорным или 2% салициловым спиртом и смазывают 2% раствором анилиновых красок (бриллиантовой зелени, пиоктанина, метилвиолета, генцианвиолета). Для удаления гнойных корок применяют 1-10% синтомициновую эмульсию, 5% колимициновую, 1% эритромициновую мази, 2% белую ртутную мазь, борно-дегтярные и ихтиоло-дегтярные пасты и мази. При глубоких пиодермиях — чистый ихтиол в виде ихтиоловых лепешек на очаги поражения.

Rp. Ac. borici

Ol. Cadini aa 1,5

Pastae Zinci (s. Naphtalani) 30,0

DS. Мазь

Rp. Ung. Hydrarg. praecipitati albi 2% 30,0

DS. Мазь

Применение компрессов противопоказано.

Профилактика. На промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве необходима организация учета и анализа динамики заболеваемости по отдельным цехам и профессиям, выявление и устранение причин, способствующих возникновению пиодермий. Гигиена кожи на производстве и в быту. Регулярное пользование душевыми установками, умывальниками, применение отмывочных и защитных паст, надзор за качеством спецодежды. Регулярная смена и стирка спецодежды, устройство индивидуальных шкафчиков для одежды, поддержание чистоты рабочего места и производственных помещений. Профилактика мелкого травматизма, правильная и своевременная обработка микротравм, организация аптечек в цехах, обучение рабочих правилам обработки мелких травм 1% спиртовым раствором бриллиантового зеленого или метиленового синего или 2% йодной настойкой. Ссадины, трещины, царапины смазывают жидкостью Новикова: танина 5 частей; бриллиантового зеленого 1 часть, касторового масла 2,5 части, коллодия 100 частей.

Применяется также клеевая повязка: сулемы 0,1 г, окиси цинка 5 г, касторового масла 1,25 г, вазелинового масла 0,75 г, коллодия 100 г.

В торфяной промышленности и других производствах применяется способ Пайкина: руки ополаскивают в течение 5 минут теплым 0,5%, стопы — в течение 7 минут 0,75% раствором нашатырного спирта; высушенную кожу смазывают вазелином. Важна диспансеризация больных хроническими формами пиодермии. Дети, больные пиодермией, не должны допускаться в детские коллективы до окончательного излечения. В детских учреждениях необходима изоляция больных на период лечения, надзор за осуществлением санитарно-гигиенического режима.

[youtube.player]Диатез патологическая особенность организма, обусловленная генетической предрасположенностью к развитию аллергических реакций на различные раздражители, которые организм воспринимает как чужеродные.

Существует несколько разновидностей диатеза, но наиболее широко распространен экссудативный диатез. Возникновение этой патологии наблюдается с раннего возраста в виде аллергического дерматита и пониженной сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям.

Механизм возникновения

Основная роль в патогенезе сводится к нарушению обмена веществ, ослаблению работы иммунной и вегетативной нервной системы. Данная проблема возникает из-за нестандартного ответа организма на обычные для него раздражители.

Первые проявления диатеза наблюдаются у детей раннего возраста. Наиболее явственно признаки проступают в начальные 2-3 месяца жизни, а период обострения наступает во втором полугодии.

У детей с диатезом наблюдается повышение объема жидкости в тканях и кожном покрове. Экссудативно-катаральный диатез является не болезнью, а скорее, предрасположенностью к ней. Негативная реакция организма на некоторые вещества, продукты питания и влияние окружающей среды может появляться в период внутриутробного развития, во время родов или после рождения.

Так как у грудных детей еще не полностью стабилизирована работа желудочно-кишечного тракта, существует вероятность проникновения в кровь (через стенку кишечника) чужеродных веществ. На это вторжение организм отвечает мощным выбросом гистамина, впоследствии вызывающим аллергическую реакцию.

Факторы, провоцирующие заболевание

Основной причиной появления диатеза у детей является наследственность. В семьях, где у родителей существует повышенная чувствительность к воздействию раздражителей (вызывающих аллергическую реакцию), у потомства возникает такая же проблема. Дополнительными предпосылками появления аллергии являются:

- физиологические отклонения у женщины во время беременности и родов (токсикоз, кислородное голодание у плода, повышенное артериальное давление, отечности),

- употребление аллергенных продуктов, лекарственных препаратов в период вынашивания и кормления ребенка,

- психофизиологические нарушения,

- хронические заболевания желудочно-кишечного тракта,

- искусственное вскармливание,

- ослабление иммунитета,

- превышение массы тела,

- кожные заболевания,

- нарушение микрофлоры кишечника (дисбактериоз),

- неправильное питание,

- чрезмерное потоотделение,

- негативные реакции на вакцинирование и медикаменты,

- нежелательное воздействие на неокрепший организм внешних раздражителей (климатических условий, экологической обстановки и других).

Сведение к минимуму влияния провоцирующих факторов снижает в дальнейшем риск развития диатеза.

Клинические симптомы

Экссудативно-катаральный диатез проявление, характеризующееся поражением кожного покрова, возникновением покраснений и опрелостей в естественных складках грудничков. При ЭКД наблюдаются такие признаки:

- возникновение нестерпимого зуда,

- покраснение кожи щек с дальнейшим шелушением,

- нарушение водно-солевого баланса,

- увеличение лимфатических узлов,

- длительное течение вирусных инфекций,

- поражение слизистых оболочек,

- появление мокнущих ран, экзем.

Одним из основных проявлений диатеза является гнейс выделения сальных желез и чешуек кожи, образующих корочки. Локализация гнейса сосредоточена на волосистой части головы в области родничка, в зоне лба и бровей.

Большинство молодых мам стремится самостоятельно справиться с данной проблемой и удалить неэстетичный налет с помощью вычесывания. Такое поведение недопустимо, так как может привести к травмированию нежной кожи малыша.

Также при поражении диатезом кожа на щеках приобретает розовую окраску, начинает шелушиться, в некоторых случаях возникают пузырьки, заполненные жидким содержимым. Эти образования чешутся, причиняя неприятные ощущения. Дети расчесывают кожу, из-за этого образуются мокнущие ранки и эрозии, которые могут привести к инфекционным заражениям.

Методы диагностирования

Диагностические мероприятия позволяют выявить факторы, спровоцировавшие возникновение диатеза, и назначить адекватное лечение. Диагностика включает:

- Проведение визуального осмотра кожного покрова и слизистых оболочек ребенка.

- Оценивание общего физиологического состояния.

- Выяснение возможных причин патологии с помощью опроса родителей.

- Лабораторные исследования анализов крови и мочи.

- Проведение провокационных кожных проб (при тяжелом течении болезни) на различные аллергены.

Принципы лечения экссудативно-катарального диатеза

Лечение включает комплексный подход и проводится строго под наблюдением врача. Существующие методы лечения:

- Использование диеты

- Применение народных средств

- Лекарственное воздействие

Любой способ борьбы должен быть направлен на исключение влияния аллергена на детский организм.

Для снижения риска возникновения диатеза рекомендуется максимально длительное кормление малышей грудным молоком. Прикармливать детей лучше начинать в возрасте 7-8 месяцев.

Если аллергические проявления появились у новорожденного, находящегося на естественном вскармливании, кормящей маме рекомендуется пересмотреть свое питание. Исключить употребление возможных пищевых аллергенов (шоколада, меда, коровьего молока, яиц, клубники, земляники, цитрусовых и других продуктов).

При искусственном вскармливании родителям следует внимательно подходить к выбору молочных смесей, отдавать предпочтение кисломолочной продукции (для улучшения работы кишечника).

Рекомендуется убрать из рациона ребенка продукты, способствующие возникновению негативных реакций (манную кашу, красные ягоды, цитрусовые, яичные белки, рыбу и др.) Начинать прикорм рекомендуется с овощных пюре. Вареные яичные желтки следует давать не ранее четырехмесячного возраста.

Каждый новый вид пищи необходимо вводить в рацион постепенно, небольшими порциями, внимательно наблюдая за состоянием организма.

Особенности течения диатеза предполагают различные варианты лечения. В некоторых случаях помогает применение народных средств:

- Для снижения кожного зуда применяются лечебные ванны с отваром череды, дубовой коры, ромашки.

- Для снятия гнейса проблемные места смазываются стерильным подсолнечным маслом и по истечении нескольких часов протираются настоями из лекарственных трав.

- При высыпаниях, кожном зуде используется смесь крапивы и шалфея: 2 ст. л. трав заливают кипятком 0,5 л, после остывания применяют для компрессов, примочек.

Для приготовления отвара череды требуется 1 ст. л. сушеной травы, которая заливается 200 г крутого кипятка и настаивается на водяной бане 20 минут. После процеживается и разбавляется кипяченой водой до получения первоначального объема.

При тяжелом состоянии применяется медикаментозное лечение, включающее:

- Очищение организма с помощью сорбентов (Энтеросгеля, Смекты, Полисорба).

- Применение антигистаминных препаратов (Зиртека, Супрастина, Кларитина, Лоратодина) помогает устранить отечность, снизить кожный зуд. Иногда становится необходимым применение инъекций Гистаглобулина. Перед началом лечения проводится кожная проба с введением небольшого количества данного средства. Наиболее эффективно его применение при экземе и дерматите.

- Использование противозудных мазей (Скин-капа, Фенистила, Вундехила).

- Применение витаминов для нормализации обменного процесса в тканях и повышения защитных сил организма.

- Назначение антибиотиков при инфекционных поражениях (по назначению врача).

Профилактика

При склонности к аллергическим заболеваниям выполнение некоторых рекомендаций позволит снизить вероятность возникновения недуга:

- исключение контакта с аллергенами,

- соблюдение режима питания,

- регулярное пребывание на свежем воздухе,

- исключение из употребления аллергенных продуктов питания в период беременности и во время грудного вскармливания,

- использование одежды из натуральных материалов,

- частое проветривание и проведение влажной уборки жилого помещения,

- ежедневные гигиенические процедуры по уходу за ребенком,

- закаливающие мероприятия.

Следует помнить, что экссудативный диатез временное функциональное расстройство организма, которое проходит с возрастом.

[youtube.player]Читайте также: