Аспергиллез симптомы у животных

Аспергиллез – это инфекционное заболевание, вызванное грибами Aspergillus, при котором поражаются серозные оболочки и дыхательная система. Такое заболевание может встречаться у любого домашнего животного.

Как правило, у домашней птицы встречается одна из двух форм заболевания: Острая. Такой аспергиллез отличается сильными вспышками у молодняка.

При этом заболеваемость и смертность находятся на высоком уровне. Хроническая. Она обычно наблюдается у взрослых племенных особей.

Также это могут быть целые птичники и отдельные птицы из взрослой стаи. Болезнь становится хронической довольно редко. Это случается, когда пернатые живут в ограниченном пространстве.

Что такое аспергиллез у птиц?

Аспергиллезом болеют как домашние, так и дикие птицы. Соответственно, всех особей нужно рассматривать как потенциальных носителей инфекции.

Грибы Aspergillus, из-за которых и возникает данное заболевание, встречались у домашних птиц еще в начале 19 столетия.

Чаще всего аспергиллезом болеют утки чернети, лебеди, сойки, индюки и куры. В естественных условиях наиболее чувствительным к возбудителю считается молодняк.

Впервые плесневые грибы были обнаружены в дыхательной системе птиц в 1815 году.

Именно А. Мейер в Германии нашел Aspergillus в бронхах и легких пернатых.

Позже, в 1855 году, Г. Фрезениус в ходе исследований выявил гриб в дыхательной системе дрофы.

Это были воздухоносные мешки и легкие. Ученый назвал находку Aspergillusfumigatus. Само заболевание стало называться аспергиллезом.

Со временем выяснилось, что такая инфекция встречается у многих млекопитающих и даже у человека. Это наиболее распространенный плесневый микоз, который зарегистрирован во многих странах мира.

Возбудители заболевания

У домашней птицы аспергиллез возникает из-за Apergillusflavusи fumigatus.

Иногда это могут быть и некоторые другие микроорганизмы. Известно, что такие грибы чаще всего встречаются в грунте, кормовом зерне и репродуктивной материи.

Грибы не боятся температурного воздействия. Они активно развиваются даже при 45о С. Некоторые виды Aspegillusустойчивы к химическим веществам, включая дезинфицирующие жидкости.

Заражение происходит аэрогенным и алиментарным путем. Чаще всего заболевают отдельные особи, хотя порой аспергиллез приобретает более широкое распространение.

Его вспышка происходит только при наличии определенного количества микроорганизмов. В таком случае обычно источником заболевания становится зараженная подстилка в птичнике.

Также причиной может быть нарушение резистентности, вызванное стрессами, неправильным рационом или применением иммуноподавляющих препаратов.

Больные животные и птицы – это еще один источник инфекции, ведь их выделения заражают инвентарь в помещении и корма.

Течение и симптомы

Домашняя птица чаще всего заражается алиментарным путем, то есть грибы попадают в организм вместе с кормом, в котором они содержатся.

Реже пернатые заболевают при вдыхании спор. Максимальная восприимчивость кур отмечается на стадии инкубации. Так, на поверхность яиц может попасть желеобразная суспензия с Aspergillusfumigatus.

Основными симптомами считаются:

- одышка;

- учащенное дыхание;

- затрудненное дыхание.

В запущенных случаях могут слышаться хрипы. У зараженных птиц нет аппетита, они истощенные и сонные. При инфицировании некоторыми видами микроорганизмов может наблюдаться потеря равновесия, а также кривошея.

В зависимости от возраста птицы заболевание может иметь острую, подострую либо хроническую форму. Инкубационный период обычно длится 3-10 дней.

При остром течении птица резко становится малоподвижной и практически полностью отказывается от корма. У нее взъерошенные перья и опущенные крылья.

Со временем у особи появляется отдышка и выделения из носовой полости. Острая форма обычно длится от 1 до 4 дней, при этом смертность составляет 80-100%.

Не знаете, как утеплить дом? Прочитайте про утепление пола пенопластом в этой статье!

Подострая форма чаще всего длится неделю, чуть реже – 12 дней. У больной птицы отмечается затрудненное частое дыхание, причем особь вытягивает голову и широко открывает клюв.

Поскольку при аспергиллезе часто поражаются воздухоносные мешки, при вдохе слышен свист и хрипы. Позже отмечается отсутствие аппетита, сильная жажда и понос. Птицы обычно умирают от паралича.

Диагностика

Для постановки диагноза необходим целый ряд лабораторных анализов. Чаще всего диагностика проводится уже после гибели птицы. Все образцы необходимо собирать с использованием определенных антисептиков.

Полученный материал высевают на соответствующей питательной среде. Обычно это агар на основе декстрозы или раствора Чапека.

Серологические тесты не имеют особой ценности. Это связано с нехарактерной природой антигенов.

Лечение

Когда у больной птицы подтверждается диагноз, проводится обработка нистатином в виде аэрозоля.

Обычно такая процедура занимает 15 минут и выполняется 2 раза в день. Помимо этого, в качестве питья нужно давать смесь из 60 мл воды и 150 мг йодистого калия. Особое внимание следует уделить рациону и условиям содержания.

Еще один вариант лечения предполагает выпаивание нистатином из расчета 350 ЕД на литр воды и аэрозольную обработку помещения на протяжении 5 дней.

На 1 м3 будет достаточно 10 мл раствора йода 1%. Неплохой результат обеспечивает распыление однохлористого йода или раствора Беренила 1%.

Помещение, в котором содержалась больная особь, необходимо продезинфицировать раствором гидроокиси натрия 1% или щелочным раствором формальдегида 2-3%.

Для санации инвентаря и всего птичника стоит выбирать средство Виркон-С. После такой обработки рекомендуется побелка помещения суспензией гашеной извести 10-20%.

Профилактика

В качестве профилактических мер следует ежедневно очищать и дезинфицировать емкости, предназначенные для питьевой воды и корма.

Чтобы при вспышке аспергиллеза инфекция не распространилась, необходимо добавлять в воду для птиц раствор сульфата меди в пропорции 1:2000.

Однако такой способ нельзя считать самым надежным. Специалисты не рекомендуют использовать его слишком часто.

В качестве профилактики допускается использование вакцин на основе Aspergillusfumigatus. Для уменьшения количества микроорганизмов следует регулярно проветривать помещение. Для этой цели лучше всего подойдет естественная вентиляция.

Если в птицеводческом хозяйстве все-таки возникает вспышка заболевания, необходим целый комплекс мероприятий:

- установление всех источников заражения;

- исключение из рациона подозрительных кормов;

- убой больных птиц, у которых уже начался паралич;

- дезинфекция помещения в присутствии пернатых;

- своевременное уничтожение помета и всех подстилок.

Благодаря такому грамотному подходу можно уменьшить смертность птицы или вовсе избежать заражения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Aspergillosis (острый и хронический микоз) — инфекционное заболевание птиц, реже других видов животных, которое характеризуется фибринозными узелковатыми поражениями органов дыхания и серозных покровов. К аспергиллезу восприимчив и человек.

Болезнь зарегистрирована в большинстве стран мира и наносит значительный экономический ущерб птицеводческим хозяйствам. Гибель молодняка птиц может достигнуть 40-90%.

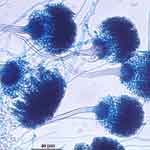

Этиология. Основным возбудителем аспергиллеза у птиц и млекопитающих является гриб Aspergillius fu- migatus. В отдельных случаях массовые вспышки аспергиллеза среди цыплят и индюшат обусловлены A. flavus, A. niger и A. nidulans. Аспергиллы широко распространены во внешней среде как сапрофиты, а при попадании в организм птиц или млекопитающих при благоприятных условиях приобретают патогенные свойства паразитов. В организме животных патогенный гриб выделяет протеолитические ферменты и эндотоксин, обладающий гемолитическими и токсическими свойствами.

Споры аспергиллов устойчивы к физическим и химическим факторам. Осветленные растворы хлорной извести, содержащие 2% активного хлора, убивают споры грибов в течение нескольких часов. В лабораторных условиях гриб сохраняет свою жизнеспособность и патогенность до 5 лет. Кипячение инактивирует его в течение 5-10 мин. Однако в кормах устойчивость аспергиллов увеличивается, поскольку мицелий гриба прорастает в зерно. Обеззараживаются корма при температуре 160- 180 С в течение 10 мин.

В естественных условиях к аспергиллезу наиболее восприимчивы индейки, куры, цесарки, водоплавающая птица, лошади, крупный рогатый скот, овцы, собаки, свиньи, кролики, морские свинки. Чаще заболевает молодняк, особенно с пониженной резистентностью организма.

Заражение происходит через дыхательные пути и пищеварительный тракт. Из обсемененных спорами гриба кормов, подстилки, почвы, воздуха инкубатория и гнезд возбудитель проникает в организм и при благоприятных условиях начинает прорастать, вызывая заболевание. На крупных птицефабриках заражение птицы возможно путем проникновения спор мицелия грибов аспергилл через неповрежденную скорлупу яйца с последующим развитием в белке, желтке и воздушной камере. У новорожденных цыплят заболевание проявляется уже в первые часы жизни.

Яйца могут поражаться аспергиллами в гнездах, во время сбора, хранения, транспортировки и в инкубаториях.

Появление аспергиллеза среди крупного рогатого скота и других видов животных обусловлено длительным стойловым содержанием животных, отсутствием моциона и скармливанием им пораженного корма.

Споры гриба, проникая через дыхательные пути, оседают на слизистой гортани, в бронхах, легких и вызывают воспалительный процесс. Затем они проникают вглубь тканей и начинают быстро прорастать. Воспалительный процесс характеризуется местной клеточной инфильтрацией с наличием гигантских клеток и экссудативными явлениями, образованием узелков или гранулем. В центре узелка можно обнаружить колонию гриба, состоящую из разветвленного мицелия.

Кроме того, споры гриба гематогенным путем могут разноситься по всему организму животного, оседать и развиваться в тканях и органах. При этом токсические продукты их жизнедеятельности вызывают дистрофические изменения в печени. В патогенезе аспергиллеза большое значение имеют не только протеолитические ферменты как продукты метаболизма возбудителя, но и его эндотоксин, обусловливающий интоксикацию организма, развитие пневмонии и гибель животного от асфиксии.

Симптомы. Инкубационный период продолжается от

- 3 до 10 дней. В зависимости от патогенности гриба, состояния здоровья и возраста животных аспергиллез может протекать остро, подостро и хронически. Первыми клиническими признаками у птиц при остром течении болезни является быстро развивающаяся слабость, сонливость, малоподвижность. Аппетит понижен иди со всем отсутствует, прогрессируют симптомы поражения органов дыхания. Больная птица в период вдоха вытягивает шею и голову вперед и вверх, раскрывает клюв, глотает воздух, часто наблюдается чихание, кашель, из клюва и носа вытекает серозная, пенистая жидкость. В конце болезни наблюдаются расстройство функции пищеварения, поносы, судороги и параличи. У цыплят симптомы менингоэнцефалита характеризуются тяжелыми нервными расстройствами. Болезнь обычно длится 1-

- 4 дня, летальность составляет 80-100%.

При подостром хроническом течении аналогичные признаки развиваются медленно, отмечают периодические расстройства пищеварения и дыхания, птица постепенно худеет и гибнет.

У крупного рогатого скота при остром течении аспергиллеза наблюдают обильное слюноотделение, ухудшается аппетит и нарушается жвачка. В легких прослушиваются хрипы, слабый пульс учащен. Животное стоит с приоткрытым ртом, вид у него испуганный. Температура тела повышается до 41 С, и с признаками тяжелого поражения органов дыхания животное погибает.

Подострое течение характеризуется более медленным развитием патологического процесса. Постепенно понижается аппетит, снижается суточный удой, появляется одышка, кашель, повышается температура тела и развивается бронхопневмония. Из носовой полости выделяется серозно-геморрагическое истечение. Животное гибнет на 10-12-й день.

У лошадей, овец и коз клинические признаки аспер- гиллеза такие же, как и у крупного рогатого скота. Процесс локализуется главным образом в органах дыхания и проявляется пневмонией, затрудненным дыханием, хрипами. При хроническом течении аспергилле- за возникает короткий и болезненный кашель, слизисто-гнойные истечения из носа, прослушиваются сухие или влажные хрипы.

У собак и кошек заболевание характеризуется поражением органов дыхания слизистых оболочек. Наиболее часто наблюдают поражение слизистых оболочек, покрытых мерцательным эпителием, — полость носа, придаточные полости черепа.

Патологоанатомические изменения. В период острого течения аспергиллеза у павших или вынужденно убитых животных легкие отечны. На плевре, миокарде, селезенке, серозной оболочке тонкого отдела кишечника кровоизлияния. В легких, реже в печени и почках, находят серовато-белые или сероватые узелки величиной от макового зерна до горошины.

При подостром течении болезни обнаруживают гранулематозные узелки, возникающие в результате лобулярной пневмонии или перибронхита. В центре узелков видны некротические массы, в которых находят гифы мицелия.

Хроническое течение аспергиллеза характеризуется образованием в легких белых или желтовато-белых плотных узелков, окруженных соединительнотканной капсулой.

При распаде гранулем в легких образуются каверны. Нередко можно наблюдать серозное или серозно-фибринозное воспаление бронхов. При этом бронхи полностью забиты фибринозными массами, проросшими гифами гриба. Воздухоносные мешки растянуты фибринозным экссудатом, стенки уплотнены, иногда покрыты пушистым налетом, образованным сиороносящими колониями аснергил- лов. Слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта птиц катарально воспалены.

При поражении яиц на подскорлуповых оболочках обнаруживают колонию гриба в виде темных пятен. Эмбриональные оболочки плода отечные, иногда с кровоизлияниями. Носовые раковины и ушные каналы эмбрионов закупорены мицелием гриба.

У крупного рогатого скота и лошадей часто обнаруживают узелковое поражение в легких. Узелки плотные, размером от горошины до лесного ореха и более.

Диагностика. Прижизненный диагноз на аспергил- лез поставить трудно, так как специфический симптомо- комплекс у больных животных отсутствует. При подозрении на аспергиллез в лабораторию для микологического исследования направляют свежий патологический материал (трупы птиц, кусочки пораженных органов с характерными гранулематозными очагами, яйца и др.).

Лабораторная диагностика аспергиллеза заключается в микроскопическом исследовании патологического материала на предмет обнаружения мицелия гриба и выделения из пораженных органов чистой культуры возбудителя методом культивирования на средах Сабуро, Чапика, сусло-агаре и др. Кроме того, для определения источника заболевания исследуют корма и подстилку, овоскопируют яйца.

Остропротекающий аспергиллез цыплят необходимо дифференцировать от пуллороза, а у взрослой птицы — от микоплазмоза и туберкулеза, гиповитаминоза А и инфекционного бронхита.

Лечение. Специфическая терапия аспергиллеза не разработана. Для предупреждения распространения болезни среди птиц и других видов животных применяют препараты йода (йодистый калий, йодинол, люголевый раствор), нистатин и амфотерицин В в виде аэрозоля, с питьевой водой или кормом. Нистатин выпаивают ежедневно в течение 6 минут в дозе 350-400 тыс. ЕД на 1 л воды. Обработку аэрозолями проводят в течение 5 дней из расчета 10 мл 1%-го раствора йода на 1 м 3 помещения. Положительный результат получен при распылении однохлористого йода в дозе 0,5 мл на 1 м 3 2-3 раза с интервалом 3 дня при экспозиции 30 мин. Положительные результаты получены при лечении и профилактике аспергиллеза аэрозолями 1%-го раствора беренила в течение 3-4 дней при экспозиции 30 мин.

Профилактика и меры борьбы. Основное значение в предупреждении аспергиллеза принадлежит полноценному кормлению животных и благоприятным санитарно-гигиеническим условиям их содержания. Для этого необходимо установить строгий ветеринарный контроль за скармливанием зерноотходов, комбикормов, отрубей и др. Важно следить за соблюдением правил заготовки и хранения кормов, не допустить сырости в животноводческих помещениях. В стойловый период необходимо вентилировать помещения, запрещается использование подстилки, покрытой плесенью. Производственные помещения и инвентарь рекомендуется периодически тщательно очищать и дезинфицировать 2-3%-м раствором формальдегида. С профилактической целью птице с водой, кормом или в виде аэрозолей вводят препараты йода (см. Лечение аспергиллеза). В инкубаториях периодически проводят контрольные исследования на заспорен- ность воздушной среды и инкубационных яиц, проводят дезинфекцию парами формальдегида.

Разработан способ обеззараживания инкубаторов и яиц в период инкубации и вывода цыплят аэрозолями гексохлорофена, который безвреден для развивающихся эмбрионов и цыплят. Аэрозоли 5%-го раствора гексахло- рофена в диэтиленгликоле в дозе 16 мл/м 3 уничтожают грибы рода Aspergillius на поверхности инкубатора и инкубируемых яиц за 5 мин.

Рабочий раствор гексахлорофена готовят заранее, растворяя 50 г препарата в 1 л диэтиленгликоля при подогревании смеси до 60 -70 С. После полного растворения гексахлорофена раствор фильтруют через два слоя марли и сохраняют в темном месте.

Аэрозоли препарата создают при помощи устройств тина САГ, ПВАН, ТАН и других генераторов, работающих под давлением воздуха от компрессора в 3-4 атм.

При одновременной полной загрузке инкубаторов яйца дезинфицируют однократно сразу после их закладки. При закладке в каждый инкубатор двух-трех партий яиц с интервалом 4-5 дней аэрозольную обработку проводят после закладки каждой партии в присутствии ранее заложенных партий яиц. Экспозиция во всех случаях 30 мин. В последующем яйца обрабатывают сразу же после перенесения их в выводные инкубаторы. Цыплят обрабатывают аэрозолями гексохлорофена при экспозиции 30 мин за 1 ч до выборки из выводных инкубаторов.

На период подачи аэрозоля-дезинфектанта в инкубаторы или сортировочный зал обслуживающий персонал обязан покинуть помещения. Оператор и его помощники в это время должны работать в спецодежде, респираторах и защитных очках.

Пораженные аспергиллами корма обеззараживают ультрафиолетовым и ультравысокочастотным облучением. Для обеззараживания корма и продуктов его переработки используют аммиачную воду с последующим нагреванием при 180-200°С. Затхлые и заплесневелые корма проваривают при 100°С в течение 30-60 мин.

Аспергиллез-инфекционное заболевание всех видов домашних животных, вызываемая грибами рода аспергиллюс и сопровождающаяся поражением органов дыхания и серозных оболочек.

Аспергиллезом болеет и человек.

Возбудитель болезни. Основным возбудителем аспергиллеза млекопитающих и птиц является гриб аспергиллюс фумигатус. Аспергиллы широко распространены в природе. На растительных остатках и в почве аспергиллы живут как сапрофиты. При благоприятных условиях для их развития и в процессе приспособления аспергиллы приобретают свойства паразитов и развиваются в органах и тканях животных и человека. Попав в организм человека гриб начинает выделять протеолитические ферменты и эндотоксин, который обладает гемолизирующими и токсическими свойствами. Споры аспергиллов устойчивы к физическим и химическим воздействиям. 1,5%-ный раствор креолина, 2,5%-ный раствор карболовой кислоты, 1-5%-ный раствор хлорной извести могут убить аспергилл только в течение 3 часов, 2%-ный раствор формальдегида через 10минут.

Эпизоотологические данные. Аспергиллезом больше всего болеют птицы, затем по убывающей- лошади, крупный рогатый скот, овцы, свиньи, козы, олени.

Источником возбудителя являются пораженные грибками корма (сено, солома, зерно и т.д.). Заболеванию способствуют факторы снижающие резистентность организма (содержание животных в сырых, плохо вентилируемых помещениях, отсутствие прогулок, несбалансированное кормление и т.д.).

Животные в основном заражаются аэрогенным путем, но и бывает заражение алиментарным, путем проникновения грибка в организм. Заболевание в основном носит ограниченный характер, но иногда болезнь приобретает широкое распространение.

Источником возбудителя инфекции служат больные животные, когда они своими выделениями заражают корма, инвентарь и подстилку. Факторами предрасполагающими к возникновению болезни являются заболевания, нарушения зоогигиенических условий содержания, несбалансированное кормление в особенности по витаминам.

Патогенез. Споры гриба с вдыхаемым воздухом первоначально оседают на слизистой оболочке гортани и бронхов, а уж потом проникают вглубь и быстро начинают прорастать. Происходит разрушение слизистой оболочки с развитием воспалительного процесса, когда в просвет бронхов и гортани выделяется большое количество серозно-геморрагического экссудата.

Споры грибов могут гематогенным путем разносится по всему организму животного, развиваясь в органах и тканях, где токсическими продуктами своей жизнедеятельности вызывает дистрофические изменения в печени. При проникновении токсических субстанций гриба в лимфатические и кровеносные сосуды, вызывает общую интоксикацию организма. В результате всего этого у животных развивается пневмония. Сопровождающаяся обильным выделением большого количества серозно-гемморрагического экссудата, который закупоривает бронхи и гортань, вследствие чего животное погибает от асфиксии.

Течение и симптомы болезни. Аспергиллез может протекать остро, подостро и хронически. Инкубационный период от 3 до 10 дней.

Острое течение аспергиллеза у крупного рогатого скота характеризуется быстро развивающейся слабостью, сильной жаждой, пониженным аппетитом и мышечной дрожью. У больных животных отмечается обильное слюнотечение, когда пенистая слюна хлопьями падает на землю. Такое животное стоит с приоткрытым ртом, широко расставив ноги. Дыхание становится учащенным, брюшным, бока западают. В дальнейшем у больных появляется редкий, глухой кашель. При внимательном осмотре такого животного оно как бы все время стремится избавиться от какого-то инородного тела, которое попало в верхние дыхательные пути. Внешний вид такого животного испуганный. Происходит повышение температуры тела до 41 градуса. Отмечается коньюктивит, слезотечение. Носовое зеркальце имеет синюшный оттенок. У животного развивается эмфизема идут более глубокие поражения органов дыхания. Смерть животного наступает на 3-4 день после появления первых признаков заболевания.

Подострое течение сопровождается медленным развитием патологического процесса. У животных отмечаем понижение аппетита, нарушение жвачки, у коров резко падает молочная продуктивность, вплоть до агалактии. Со стороны органов дыхания отмечаем появление одышки, кашля. С развитием бронхопневмонии происходит повышение температуры тела на 1-1,5 градуса, учащенное поверхностное дыхание. При аускультации области легких: крупно- , средне- мелкопузырчатые хрипы и звук крепитации; при перкуссии –очаги тупого звука т.е выявляем симптомы пневмонии. Из носовой полости: серозно-геморрагическое истечение. На 10-12 день у таких животных наступает смерть.

У отдельных животных отмечаем пятнистую гиперемию носового зеркальца, которая потом переходит в сухой некроз; из носовых отверстий выделяется густой слизистый экссудат с примесью фибрина. К концу заболевания у больного животного отмечаем признаки нарастающей эмфиземы, появляется одышка астматического характера, резкая слабость, мышечная дрожь. Происходит присоединение бронхопневмонии.

У лошадей, коз и овец клинические признаки аспергиллеза такие же, как и у крупного рогатого скота. У данных видов животных болезнь в основном протекает с признаками хронического бронхита и катарально-гнойной пневмонии.

У птиц в зависимости от возраста болезнь имеет острое, подострое и хроническое течение. Инкубационный (скрытый) период продолжается от 3 до 10дней. При остром течении болезни симптомы заболевания появляются внезапно, птица становится малоподвижной, крылья опущенными, перья взъерошенными, отказ от корма. Затем у больной птицы появляется одышка, она начинает дышать ртом, появляются истечения из носовой полости. Острая форма болезни у птиц длится 1-4 дня. Падеж составляет 80-100%.

Подострое течение болезни у птиц в основном длится 6-10,иногда 12 дней. Дыхание у больной птицы становится учащенным и затрудненным, при этом птица при вдыхании вытягивает голову вперед и вверх, широко раскрывает клюв и глотает воздух. При болезни часто происходит поражение воздухоносных мешков, из за чего вдох сопровождается характерным свистящим хрипом, свистком и треском. Аппетит пропадает, появляется жажда и истечения из носовой полости, потом присоединяется понос. У птиц наступают параличи и птица погибает.

При хроническом течении идет постепенное истощение, появляется бледность гребня и сережек, может быть понос и затрудненное дыхание. У птиц аспергиллез сопровождается поражением легких.

Патологоанатомические изменения. У крупного рогатого скота павших и вынужденно убитых при остром течении болезни в легких, миокарде, на плевре, селезенке, серозной оболочке тонкого отдела кишечника находим кровоизлияния. Часто кровоизлияния бывают на эпикарде и под капсулой почек. У всех павших животных обнаруживаем двухстороннею серозно-фибринозную, у отдельных животных гнойную бронхопневмонию. В легких находим плотные очаги некроза от 1 до 20мм. Отмечаем катаральный, иногда гнойно-фибринозный ринит и ларинготрахеит. При вскрытии грудной полости большое скопление серозной жидкости, на поверхности легких и на костальной плевре-тонкие пленки фибрина.

Основные изменения при аспергиллезе обнаруживаются в органах дыхания: при вскрытие бронхов — тягучая пенистая жидкость с примесью беловатых сгустков фибрина, слизистая носовых полостей гиперемирована, с синюшным оттенком, набухшая, покрыта тягучей слизью и пленками фибрина. В легких регистрируем ярко выраженную эмфизему и отек, различной величины участки гепатизации легочной ткани, которая имеет пестрый или мраморный рисунок. Бронхиальные и средостенные лимфатические узлы увеличены, на разрезе пропитаны серозной жидкостью.

Под эпикардом, капсулой почек, в слизистой оболочке сычуга и кишечника –кровоизлияния. В печени зернисто-жировая дистрофия, с единичными и гнездными очажками — серого или желтого цвета.

У лошадей основные изменения фиксируем в легких, когда на их поверхности находим большое количество узелков размером от горошины до лесного ореха или куриного яйца. У других видов животных преимущественно также поражаются легкие.

При вскрытии павших от аспергиллеза кур обнаруживаем: легкие отечные, имеют диффузно-красный цвет, на разрезе и на поверхности видны многочисленные, едва заметные, серые, плотные узелки, которые иногда бывают окружены темно-красной зоной гиперемии. В местах локализации гриба отмечаем очаговую или разлитую пневмонию с участками гепатизации. Если у птиц было подострое течение болезни, то трупы всегда истощены, гребешок и бородка синюшны. В легких обнаруживаем желтовато-белые или серо-белые множественные узелки; узелки твердые или обызвествленные. В центре узелков находим некротические массы, по периферии узелки окружены соединительнотканной капсулой. В случае распада гранулем в легких образуются каверны. Воздухоносные мешки при воспалении -растянуты, стенки уплотнены, изнутри покрыты фибринозным экссудатом, который у отдельных павших кур заполняет их просвет. Слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта катарально воспалена. Множественные гнойные узелки аспергиллезного происхождения могут обнаруживаться и в других органах и тканях.

Диагноз на аспергиллез ставится на основании учета эпизоотических данных, клинических признаков болезни, результатов патологоанатомического вскрытия и лабораторного исследования-микроскопии мазков из патологического материала, выделения чистой культуры гриба на специальных питательных средах.

Дифференциальный диагноз. У крупного рогатого скота от злокачественной формы ящура и пастереллеза. У птиц от туберкулеза, инфекционного бронхита, пуллороза.

Лечение крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз не разработано. У птиц для предупреждения распространения аспергиллеза в стаде применяют препараты йода (йодистый калий, йодистый натрий, люголевский раствор и др.) с питьевой водой или кормом; дают йодированное молоко. Йодистые препараты можно применять не более 10дней, после перерыва их можно снова применять. Есть данные о лечебной эффективности нистатина, который виде водного раствора выпаивают ежедневно по 6мин, в дозе от350 до 400 Е.д. на 1литр воды.

Меры борьбы. Животным необходимо давать только доброкачественный корм. Необходим контроль за соблюдением правил заготовки кормов. Корма желательно хранить в закрытых, сухих помещениях. При содержании животных в помещении скотных дворов не допускают сырости, которая способствует быстрому развитию гриба. В период зимне-стойлового содержания животным предоставляем ежедневные прогулки. В помещении скотных дворов проводят систематическую механическую очистку и периодическую дезинфекцию помещений и кормушек растворами едкого натра и формалина, смешанных в равных пропорциях. Оставшиеся корма подвергают сжиганию. Для профилактики аспергиллеза устанавливают строгий ветеринарно-санитарный контроль за качеством кормов, особенно комбикормов, зерноотходов и отрубей.

При вспышке аспергиллеза в птицеводческих хозяйствах проводится комплекс мероприятий:

- устанавливаем источник заражения;

- до получения результатов лабораторного исследования из рациона исключаем подозрительные в заражении аспергиллезом корма;

- больную птицу с наличием параличей подвергаем убою;

- проводим обеззараживание помещений аэрозолем из йода (препарат расходуется из расчета 10мл 0,5%-ного раствора на 1кубический метр помещения). Аэрозоль применяют в течение шести дней, раз в день по 40минут, только в присутствии птицы, т.к. ее перья довольно часто заражены грибом;

- помет и подстилку, в том числе и глубокую, после первого применения аэрозоля увлажняют водой, убирают и сжигают.

Читайте также: