Бак посев при отравлении

Людям, которые обращаются в клиники с жалобами на дискомфорт и боли в животе, трудности с дефекацией и постоянную тошноту, для постановки достоверного диагноза назначаются стандартные исследования, одним из которых является анализ кала на посев.

При помощи бактериологического исследования этого типа можно определить состав, типы и приблизительное количество микроорганизмов, обитающих в кишечнике. Данный метод обследования незаменим, поскольку он помогает выявить острые кишечные патологии и возбудителей различных опасных недугов.

Показания к проведению

В большинстве случаев бак анализ кала назначается, если у пациента наблюдается симптоматика, свойственная для кишечных заболеваний. Обратиться в клинику для проведения исследования нужно при таких признаках:

- беспричинное повышение температуры (чаще наблюдается ближе к вечеру);

- тошнота и рвота;

- метеоризм;

- дискомфорт и болезненность в брюшной полости;

- частая диарея;

- отсутствие аппетита.

Так как каждый из этих симптомов характерен для кишечных заболеваний, поставить достоверный диагноз, отталкиваясь только от жалоб пациента, невозможно. Чтобы подтвердить или опровергнуть предполагаемое заболевание, требуется провести полноценную диагностику, которая поможет выявить, что послужило возбудителем патологии и подобрать грамотную схему лечения.

И также периодически сдавать такой посев на микрофлору обязательно нужно людям, чья деятельность связано с:

- производство продуктов питания, их фасовка и транспортировка;

- разделка и фасовка мяса и рыбы;

- уборка кафе, ресторанов, столовых.

Что показывает исследование

При помощи такого лабораторного исследования можно выявить следующие недуги:

- сальмонеллез. Заболевание, при котором вредоносные микроорганизмы поражают тонкий отдел кишечника. Пациенты, страдающие от сальмонеллеза, сталкиваются с такими же симптомами, которые характерны для выраженной интоксикации. Сальмонеллез особенно опасен для детей, поскольку он нередко приводит к развитию сепсиса, воспаления легких и менингоэнцефалита. Инфицирование заболеванием происходит при игнорировании правил личной гигиеной, потреблении немытых овощей и фруктов;

- дизентерия. Заболевание развивается под действием возбудителя шигелла и поражает преимущественно толстый отдел кишечника и желудок. Проникновение возбудителя также возможно только через немытые продукты;

- коли-инфекции. В эту группу входят заболевания, продуцируемые кишечными палочками. Чаще всего инфекциями этого типа страдают дети дошкольного возраста. Заражение возможно только при контактировании здорового человека с носителем. И также дети могут заразиться, если родители не соблюдают правила санитарно-гигиенических норм.

Подготовка к анализу и проведение исследования

Чтобы бакпосев кала показал достоверный результат, к нему нужно правильно подготовиться. И также важнейшую роль в исследовании играет сбор биоматериала. Специалисты советуют готовиться к анализу, соблюдая следующие правила:

- за 5 дней до сбора биоматериала необходимо исключить из рациона мясные продукты и рыбные блюда. В этот период основу рациона должны составлять картофельные блюда, каши, кисломолочные продукты и макаронные изделия;

- за неделю до сдачи анализа запрещено потреблять алкогольную продукцию;

- за 3 дня до забора биоматериала пациенту необходимо отказаться от потребления любых лекарственных средств. Если человеку назначен прием каких-либо медикаментов на постоянной основе, об этом обязательно нужно оповестить лечащего врача.

Забор биоматериала чаще осуществляется в домашних условиях. Пациенту нужно предварительно приобрести в аптеке стерильный контейнер с плотно закрывающейся герметичной крышкой. При отсутствии возможности приобрести такую емкость можно использовать небольшую стеклянную баночку. Перед применением ее нужно тщательно промыть, простерилизовать и высушить.

Правила сбора биоматериала

Если человек хочет самостоятельно осуществить сбор биоматериала для анализа и отнести его в лабораторию, необходимо придерживаться следующих правил. В испражнения не должны присутствовать сторонние примеси, такие как слизь или моча. Если для хранения используется стеклянная баночка из дома, при ее стерилизации запрещено пользоваться дезинфицирующими средствами. Баночку нужно тщательно промыть и простерилизовать при помощи кипятка.

Если требуется провести сбор фекалий у малыша, горшок нужно предварительно обработать таким же образом, как и стеклянную баночку. Собранный материал нужно как можно быстрее доставить в лабораторию, желательно сделать это в течение 2–3 часов. Стоит понимать, чем позже биоматериал будет доставлен в медицинское учреждение, тем менее точными будут результаты исследования.

Особенности проведения

Чтобы выявить общую клиническую картину и патологию, с которой столкнулся пациент, лаборант помещает каловые массы в особую питательную среду. Через 5 дней в них должны вырасти колонии микроорганизмов, их которых специалистам удается приготовить мазок на кишечную группу.

Даже если количество бактерий будет незначительным, лаборанты все равно смогут сделать анализ. Биологический материал помещается под микроскоп, где лаборант по внешнему типу и подвижности сможет определить тип микроорганизмов, живущих в каловых массах. После этого проводится исследование возбудителя кишечной палочки.

Несомненным преимуществом такого исследования является то, что оно не только позволят выявить, какой тип микроорганизмов присутствует в организме человека, но и определить его восприимчивость к антибактериальным препаратам. Сколько делается расшифровка анализа, зависит от типа учреждения.

В большинстве случаев бланк с результатами выдается пациенту через 7–8 суток. И также в некоторых клиниках возможно проведение экспресс-тестов, которые позволяют получить результат в кратчайший срок. Стоит понимать, что результаты экспресс-методик не всегда являются достоверными, их точность не превышает 75%.

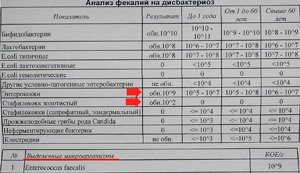

Расшифровка результатов

Постановка диагноза осуществляется только квалифицированным врачом. Медик дает оценку состоянию пациента, отталкиваясь от сведений, полученных в ходе исследований. Вне зависимости от типа учреждения, в котором проводилось исследование, в бланке с результатами будут подробно описаны значения нормы. С ними нужно сравнить полученные показатели.

Референсные значения должны находиться в таких пределах:

- типичные e-coli – 10 7 –10 8 ;

- кишечная гемолитическая палочка – бактерии этого типа должны полностью отсутствовать в исследуемом биоматериале;

- лактозонегативная палочка – менее 10 5 ;

- микробы типа протея – менее 10 2 ;

- другие условно-патогенные энтеробактерии – менее 10 4 ;

- неферментирующие бактерии – менее 10 4 ;

- энтерококки – менее 10 8 ;

- гемолитический стафилококк – бактерии этого типа должны полностью отсутствовать;

- бифидобактерии – 10 10 ;

- лактобактерии – 10 7 ;

- бактерииды – 10 7 ;

- клостридии – менее 10 5 ;

- дрожжевые грибки – менее 10 3 .

Даже если результаты будут сильно отклоняться от нормы, паниковать не стоит, поскольку в некоторых случаях подобные отклонения могут быть спровоцированы внешними факторами. Расшифровкой анализа и постановкой диагноза должен заниматься только опытный специалист.

По степени роста изучаемый биоматериал классифицируется на 4 степени:

- 1 степень. Разрастание бактерий на жидкой среде выражено слабо, а на твердой полностью отсутствует;

- 2 степень. Разрастание одного типа доходит до 10 колоний на плотной среде;

- 3 степень. Рост бактерий достигает до количества от 10 до 100;

- 4 степень. Существенное разрастание колонии (больше 100).

Если пациенту диагностирована 1 или 2 степень, это свидетельствует о том, что заболевание вызвано не присутствующими микроорганизмами, а другими причинами. 3 и 4 указывает на то, что симптоматика вызвано именно присутствующими микроорганизмами.

Заключение

Проведение посева кала на микрофлору не представляет сложностей. При должной подготовке и правильном сборе биоматериала его результаты будут достоверными. Важно помнить, что игнорирование правил сбора материала может исказить общую клиническую картину, что негативно отразиться на здоровье и может спровоцировать прогрессирование заболевания.

Бактериологический посев кала (бак посев) – это биологическое исследование испражнений, которое определяет состав и примерное количество микроорганизмов, обитающих в кишечнике человека. Для этого используется внесение частиц кала на разные питательные среды, на которых растут 3 группы микроорганизмов: нормальные (необходимы для переваривания пищи), условно-патогенные (изменяют свои свойства нормальных) и патогенные (болезнетворные). Одновременно можно установить чувствительность болезнетворных бактерий и к антибиотикам и бактериофагам.

Группы микроорганизмов кишечника:

- Нормальные бактерии – бифидобактерии, молочнокислые (лактобактерии) и кишечная палочка, имеющая типичные свойства, бактероиды;

- Условно патогенные бактерии – энтеробактерии, клостридии, анаэробные и неферментирующие бактерии;

- Патогенные бактерии – атипичная кишечная палочка, имеющая гемолитические или ферментативные свойства, стафилококки, грибки рода кандида (дрожжевые), шигеллы, патогенные сальмонеллы, протей, синегнойная палочка.

Что показывает анализ?

Бакпосев кала устанавливает состав и количество кишечной микрофлоры. Другое название исследования – кал на дисбиоз или кал на кишечную группу.

Анализ состоит из двух этапов. На первом специально приготовленный мазок рассматривают в микроскоп, при этом обнаруживаются бактерии. Их помещают в питательные среды, которые стандартизованы (проще говоря, давно известно, какие микроорганизмы в каких средах развиваются лучше всего).

Лабораторную посуду со средами и посевом помещают в термостат, имитирующий температуру и влажность человеческого тела. В термостате среды находятся до 7 дней. Время необходимо для того, чтобы все внесенные бактерии успели размножиться и образовать колонии (колония – потомки одной бактерии). По истечении этого срока подсчитывают количество выросших бактерий и колоний.

Некоторые среды изначально содержат антибиотики или бактериофаги. Сравнивая количество колоний, выросших на обычной питательной среде и содержащей антибиотики, можно узнать, какие лекарства способны существенно уменьшить рост бактерий. Так определяется чувствительность к антибиотикам.

По результату можно судить о том, бактерии какой группы преобладают в кишечнике конкретного человека и насколько изменена нормальная микрофлора.

Как правильно сдавать анализ?

От качества сбора материала зависит достоверность анализа, поэтому все пункты нужно тщательно выполнять. Смысл всех действий – стерильность, чтобы в материал не попали бактерии, всегда находящиеся во внешней среде и не имеющие отношения к человеку.

При подготовке требуется соблюдать такие условия:

- За 2-е суток прекратить прием препаратов, содержащих висмут (Де-нол, Викаир, Викалин, Вентрисол, Бисмофальк и подобных) и железо (Тардиферон, Ферроплект, Феррум-лек);

- дождаться естественного акта дефекации, при необходимости перенеся дату сдачи материала;

- если какие-то лекарства нужно принимать ежедневно, сообщить об этом врачу и лаборанту.

Чего делать ни в коем случае нельзя:

- использовать слабительные, их применение искажает результат;

- использовать свечи, даже глицериновые;

- ставить клизму, микроклизмы (Микролакс, Норгалакс) в том числе.

Для сбора кала в аптеках имеются разовые стерильные контейнеры с ложечкой. Самый дорогой стоит до 10 рублей, есть и намного дешевле. Контейнер не должен содержать ни жидкости, ни консерванта (провизору просто сказать, что для анализа на дисбиоз). Хорошие лаборатории выдают такие контейнеры при обращении, внося стоимость в цену анализа.

Использовать другую посуду – баночки из-под детского питания и прочее – нежелательно, так как даже кипячение не обеспечивает стерильность. В домашних условиях добиться стерильности, необходимой для лабораторной посуды, невозможно.

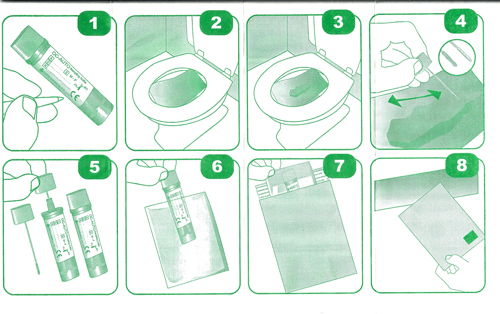

- Для сбора материала использовать чистое сухое судно – для лежачих. Для ходячих – поместить в унитаз новый полиэтиленовый пакет так, чтобы пакет закрывал всю поверхность. Для детей – подстелить чистую пеленку, с подгузника брать нельзя (подгузник и тем более памперс впитывает жидкость).

- После дефекации открыть контейнер, достать ложечку (прикреплена к крышке), ничего не касаясь внутри контейнера.

- Собрать ложечкой материал из середины, не касаясь краев.

- Заполнить контейнер не больше чем на одну треть.

- Завинтить крышку.

- Нанести на контейнер четкую надпись: фамилия и инициалы, год рождения, дата и время сбора материала (некоторые лаборатории требуют номер направления).

Контейнер с материалом должен быть доставлен в лабораторию в течение 3-х часов. Если привезти позже, лаборатория просто не примет, поскольку анализ не может быть достоверным.

В пути желательно избегать попадания прямого солнечного света и перегревания. Лучше всего поместить контейнер, обернутый полиэтиленовым пакетом, в сумку или портфель. Нельзя ставить его на переднюю панель автомобиля, держать у печки или носить под шубой. Зимой достаточно той температуры, что есть в сумке или портфеле, укутывать не надо.

Некоторые лаборатории допускают прием материала через 8 часов, если он хранился в холодильнике. Это нужно уточнить в лаборатории.

Расшифровка показателей

Полную оценку дает врач, приведенные ниже данные – ориентировочные.

Бланк каждой лаборатории содержит нормальные средние или референсные значения, с ними сравнивают полученные показатели.

Референсные значения находятся в пределах:

- типичная кишечная палочка – от 10 7 до 10 8 ;

- палочки лактозонегативные – менее 10 5 ;

- кишечная палочка гемолитическая – отсутствует;

- протей – менее 10 2 ;

- энтеробактерии условно-патогенные – менее 10 4 ;

- бактерии неферментирующие – до 10 4 ;

- энтерококки – до 10 8 ;

- гемолитический стафилококк – отсутствует;

- стафилококки прочие (сапрофитные) – до 10 4 ;

- бифидобактерии – до 10 10 ;

- лактобактерии – до 10 7 ;

- бактероиды (нормальные обитатели) – до 10 7 ;

- клостридии – не более 10 5 ;

- дрожжевые грибки – менее 10 3 .

Гастроэнтерологи выделяют 3 степени тяжести дисбиоза:

Первая степень. Снижение количества лакто- и бифидобактерий на 1-2 порядка в сочетании с появлением кишечной палочки измененных форм (гемолитические, лактозонегативные);- Вторая степень. Значительное повышение количества условно-патогенных бактерий (до 10 5 колониеобразующих на грамм);

- Третья степень. Высокое содержание условно-патогенных и болезнетворных бактерий.

Принципы лечения нарушений кишечной микрофлоры

Конкретное лечение назначает врач в зависимости от клинической картины и результатов обследования. Общие принципы такие:

- удаление причины, вызывавшей дисбиоз – отмена антибиотиков или уничтожение инфекционного агента;

- дробное питание отварной протертой пищей;

- исключение алкоголя, жирного и жареного, копченостей и маринадов;

- ежедневное употребление кисломолочных продуктов;

- назначение лекарств для восстановления нормальной микрофлоры: пробиотиков (сухие или сорбированные штаммы бактерий), пребиотиков (питательные вещества для нормальной микрофлоры) и синбиотиков (содержат оба компонента).

Бакпосев кала быстро дает ответ на вопрос, почему нарушено пищеварение и как это исправить.

Многие в жизни отравлялись по какой-либо причине. Большинство людей оказывают себе помощь сами, не прибегая к помощи специалистов. Они считают необязательным сдавать анализы. Такой подход неправильный, не всегда можно справиться с подобной ситуацией. Вовремя сданные анализы при отравлении помогут быстро и точно поставить диагноз и своевременно начать лечение, избежав осложнений.

Когда необходимо сдать анализы при интоксикации

Если человек отравился и проявления интоксикации слабо выражены, к специализированной помощи и обследованию не прибегают. Лечатся самостоятельно, в домашних условиях. Однако есть ситуации, когда обратиться за медицинской помощью просто необходимо, так как существует действительная опасность для здоровья. К таким ситуациям относятся:

- Обильная, изнуряющая рвота либо понос.

- Высокие температурные показатели (выше 39 градусов).

- Гипотония.

- Олигурия (уменьшение суточного выделения мочи), потемнение цвета мочи.

- Двойственность изображения в глазах, пелена.

- Мелена.

- Гиперсаливация (увеличение выделяемой слюны).

- Нарушение двигательной активности.

- Обморочное состояние.

- Судороги, паралич.

- Удушье.

Какие анализы нужно сдать

После обращения в специализированное медицинское учреждение, необходимо сдать мочу, другие жидкости и ткани на исследования, которые помогут в постановке верного диагноза. Сдача биоматериалов для исследования позволяет судить о динамике процесса. Своевременное обследование влияет на тактику лечения. Оно позволяет установить точную причину интоксикации, подобрать правильное лечение, что не дает упустить драгоценное время. Обычно проводят следующие исследования:

- общий анализ крови;

- бактериологическое исследование;

- биохимическое исследование крови;

- общий анализ мочи.

Общий анализ крови при отравлении позволяет судить о соотношении форменных элементов крови, содержании гемоглобина, соотношении клеточных элементов к плазме (гематокрит), скорости оседания эритроцитов. Благодаря этому, можно судить о присутствии воспалительного или инфекционного процесса. В данном случае характерен сдвиг лейкоцитарной формулы влево — появление в крови большого количества молодых (незрелых) форм лейкоцитов, лейкоцитоз (повышенное содержание лейкоцитов), ускорение СОЭ. Для хронической интоксикации вероятно развитие анемии. Об этом судят по содержанию гемоглобина. Нижней границей данного показателя является 120 г/л.

Берут материал следующим образом:

- Предварительно обрабатывают безымянный палец ватой с антисептиком.

- Далее протирают другой салфеткой или ватой остатки антисептика.

- Скарификатором совершают прокол, предварительно нагнав кровь к подушечке пальца.

- Забор материала.

Данная процедура часто применяется в клинической практике.

Бактериологическое исследование позволяет с высокой точностью установить возбудителя токсикоинфекции. Данное исследование проводится в нескольких вариациях:

- Путем засевания на питательные среды кала. Позволяет обнаружить предположительного возбудителя инфекционного заболевания.

- Посев промывных вод желудка на питательные дифференциальные среды (кровяной агар и др.). Проводится в специализированных микробиологических лабораториях. Является более точным методом.

При подозрении на конкретное инфекционное заболевание проводят посев на селективные среды, которые содержат вещества, используемые бактериями определенных видов и подавляющие рост других микроорганизмов. К ним относится пептонная вода, желточно-солевой агар, среды Раппопорт и др.

Биохимический анализ крови, используемый при отравлении, различен в зависимости от причины интоксикации. Биохимическое исследование крови отличается высокой вариабельностью искомых маркеров (несколько сотен).

Дезинтоксикационная функция – одна из главных задач печени. Во время отравления изменяется функционирование печени. Возможно повреждение ее клеток, что сопровождается выходом цитоплазматических ферментов и других веществ в кровоток. Это используется в диагностике. Внимание обращают на так называемые трансферазы: аспартатаминотрансферазу и аланинаминотрансферазу. Во внимание принимается содержание фракций билирубина. В сумме данные показатели позволяют судить о работе печени.

Наличие нарушений функционирования почек позволяет установить содержание креатинина и мочевины. В случае нарушения выделительной функции почек происходит их повышение. Такое наблюдается в результате повреждения паренхимы почек или фильтрационного аппарата.

Подобное исследование позволяет судить о функционировании почек. Позволяет установить хроническую и острую почечную недостаточность. В случае тяжелых отравлений тяжелыми металлами или другими токсинами вероятно развитие нефропатии. Состояние почек важно для дезинтоксикации, особенно при форсированном диурезе и инфузионной терапии. При этом важным показателем является объем мочи, ее цвет, плотность, содержание клеточных элементов, креатинин и скорость клубочковой фильтрации.

Особенности химико-токсикологического анализа

Химико-токсикологический анализ (ХТА) — перечень методов, используемых для выделения и обнаружения отравляющих соединений и продуктов их метаболизма в тканях и биологических жидкостях. Цель ХТА – помочь врачам-токсикологам помочь в диагностике острых отравлений, и токсикологический контроль в процессе лечения.

Распространение получили следующие методики: газовая хроматография, тонкослойная хроматография и спектрофотометрия.

Материалом для исследования служит:

- кровь;

- ликвор;

- моча;

- рвотные массы;

- промывные воды желудка;

- растительные объекты, связанные с отравлением, и другие вещественные доказательства.

Обнаружение метгемоглобина или ацетона в крови может являться маркером интоксикации и некоторых заболеваний.

Анализ на отравление ртутью осуществляется путем добавления к 30 г желудочного содержимого 30 мл соляной кислоты. В исследуемый материал опускают медную пластинку (проволоку). Смесь подогревают на водяной бане, периодически помешивая. Если в материале имеется ртуть, пластинка (проволоку) покрывается сероватым налетом. Для контроля ее промывают водой, затем спиртом и эфиром, высушивают. После помещают в трубку, которая с одного конца наглухо запаяна. На 1 см от верхушки проволоки трубку оборачивают тонкой полосой мокрой ваты. В результате нагревания образуется серый налет в виде кольца на стенке трубки. После добавления кристалла йода и повторного нагрева, полоска окрашивается в розово-оранжевый цвет.

В случае интоксикации неизвестной этиологии, ХТА проводится в несколько этапов:

- Выделение отравляющего соединения из биоматериала.

- Проведение качественных реакций с помощью инструментальных и химических методов для установления происхождения отравления.

- Количественная характеристика отравляющего агента.

Сначала проводят анализ собранной мочи после мочеиспускания. С этой целью делают общий хроматографический скрининг. Затем некоторые частные капельные химические реакции (на салицилаты, на фенотиазины).

В случае пищевых (кишечных инфекций) у ребенка и взрослого человека берут биоматериал для проведения ИФА или ПЦР. Благодаря им лабораторные работники могут проанализировать ферментные свойства и установить возбудителя заболевания.

Какие показатели крови являются опасными

Опасным считается дальнейшее снижение показателей крови от нормы после начала лечения. Это говорит о том, что тактика лечения выбрана неправильно.

Показатели крови при отравлении, которые считаются неблагоприятным признаком:

- снижение содержания эритроцитов ниже минимальной допустимой границы;

- падение уровня гемоглобина. Опасны показатели ниже 60 г/л;

- увеличение количества лейкоцитов больше 12*10 9 /л или меньше 4*10 9 /л;

- увеличение СОЭ более 15 мм/ч.

Бактериологический посев — один из видов лабораторного исследования, основанный на анализе биологического материала посредством его высева на специальные питательные среды. По результатам бакпосева выявляется наличие/отсутствие условно-патогенных и патогенных микроорганизмов определенного типа с целью дальнейшего изучения их физико-химических свойств и определения схемы лечения диагностированных инфекционных заболеваний.

Ценность данного способа исследований заключается в том, что он позволяет не только обнаружить болезнетворные бактерии, но и установить степень их чувствительности к препаратам антибактериального действия. Иными словами, на основании анализа можно безошибочно подобрать комплекс медикаментозных средств для проведения успешной терапии.

Преимущества метода

Основными плюсами бактериологического посева можно назвать следующие:

- Высокая точность исследований. В отличие от ИФА (иммуноферментный анализ), ПЦР (полимеразная цепная реакция), вероятность получения ложноотрицательных и ложноположительных результатов практически равна нулю.

- В качестве биологического материала возможно использование абсолютно любой жидкости, выделяемой из организма человека.

- Разработка атибиотикограммы. То есть, установление степени воздействия на выявленные микробы того или иного антибиотика, что позволяет проводить лечебные назначения с максимально высокой точностью.

Недостатки метода

К минусам бакпосева можно отнести такие факторы:

- Сложность выполнения процедуры и необходимость соблюдения специфических требований к забору материала.

- Длительность ожидания результат исследований.

- Наличие специальной лаборатории, а также соответствующей квалификации медперсонала, задействованного в проведении анализа.

Цель проведения бактериологического посева

Метод бакпосева достаточно распространен в медицинской практике, применяясь для диагностики заболеваний в самых разных областях медицины: хирургии, онкологии, гастроэнтерологии, отоларингологии и т. д. В гинекологии и урологии данный вид лабораторного анализа используется для исследования микрофлоры в целях диагностики следующих возбудителей:

- микоплазмоза и уреаплазмоза;

- трихомониаза;

- кандидоза (молочницы);

- хламидиоза.

По итогам исследования можно не только выявить наличие патогенных бактерий, но и определить их количественных состав. Что, в свою очередь, дает понимание того, на какой стадии прогрессирует болезнь, и скоординировать дальнейшее лечение.

Помимо мазка из половых органов для бакпосева используется также и ряд других разновидностей биологического материала. Например:

- Кровь — для проверки на стерильность, при внутрисосудистых инфекциях, эндокардите.

- Слизистая из носа, горла — для выявления вирусов и бактерий, провоцирующих риниты, синуситы, ангины и другие ЛОР-заболевания.

- Кал — для диагностирования дисбактериоза и прочих нарушений желудочно-кишечного тракта.

- Желчь — при наличии воспалительных заболеваний печени, поджелудочной железы, желчного пузыря.

- Мокроты — для определения инфекций дыхательных путей, в частности, туберкулеза легких.

- Слизистая глаз — при развитии гнойных воспалений глаз и других офтальмологических патологий.

- Кожный жир — для выявления стафилококков, грибков и прочих представителей патогенной флоры, скапливающихся в эпителиальном слое кожи лица.

Механизм проведения

Процедуру лабораторного исследования условно можно разделить на несколько этапов:

- Забор материала и помещение его на специальные питательные среды. Тип используемой среды зависит от цели проведения бакпосева (выращивание одного определенного возбудителя или расшифровка бактериальных культур с целью дальнейшего построения антибиотикограммы). При необходимости жидкие среды могут заменяться впоследствии на твердые поверхности, что позволяет проводить более точную идентификацию колоний бактерий.

- Помещение питательной среды в специальное оборудование (термостат), где создаются соответствующие условия для роста и размножения патогенных возбудителей. Имеют значение показатели влажности воздуха, температуры, освещения и т. д.

- Подкрашивание материала различными реагентами для лучшего осмотра и дальнейшего анализа. За счет красителей бактерии меняют свою расцветку и становятся более заметными на общем фоне питательной среды.

- Оценка выросших колоний по определенным показателям: плотность, форма, расцветка, химический состав и т. д.

Важно! Одним из важнейших условий проведения бактериологического посева является соблюдение абсолютной стерильности помещения лаборатории, а также используемой посуды и инструментов. Для переноса материала на среду применяются такие приспособления как стеклянная палочка, бактериальная петля, пастеровская пипетка.

В данном видео, на примере бактериологического анализа мочи, рассказывается о принципе проведения бакпосева.

Расшифровка бакпосева

Результат анализа оценивается по нескольким показателям, учитывающим не только качественный фактор (подтверждение наличия бактерий-возбудителей в среде), но и количественный — то есть, степень концентрации патогенных микроорганизмов в исследуемом материале. Для подсчета количества микробных клеток используется понятие колониеобразующей единицы (КОЕ), по которому можно определить уровень насыщенности бактериями изучаемого образца.

Выделяют 4 степени роста возбудителей:

- Первая — скудный рост бактерий на жидкой питательной среде и отсутствие роста на твердой среде. Такой результат не считается отклонением от нормы.

- Вторая — рост бактерий на твердой среде до 10 колоний. Свидетельствует не о наличии болезни, а скорее о загрязненности лабораторных принадлежностей для исследования.

- Третья — рост бактерий на твердой среде в пределах 10-100 колоний.

- Четвертая — более 100 колоний.

В заключении, выдаваемом на руки пациенту, результаты бакпосева обозначаются следующим образом:

- указывается название выявленного возбудителя на латинском языке (например, Trichomonas vaginalis — трихомонада);

- прописывается концентрация микроорганизма, выращенного в условиях питательной среды (норма — до 10 3 КОЕ/мл, ненорма — от 10 5 КОЕ/мл);

- указывается характер среды: флора условно-патогенна, патогенная.

Правила проведения бакпосева на микрофлору у женщин

Перед сдачей анализа необходимо учесть ряд обязательных требований в части соблюдения правил личной гигиены, а также непосредственно механизма забора биологического материала. Заключаются они в следующем:

- за сутки до процедуры избегать половых контактов любого вида (анальный, оральный, вагинальный);

- не проводить спринцевания, ванночки, примочки на половые органы и прочие антисептические процедуры;

- отказаться от применения вагинальных свечей, таблеток;

- мазок должен браться не ранее, чем через 2 недели после менструации;

- за месяц до анализа исключить прием антибиотиков;

- не мочиться перед забором материала на протяжении 2-х часов.

Для исследования могут использоваться заборы из влагалища, мочеиспускательного канала, шейки матки, цервикального канала. Перед началом процедуры делается тщательная обработка половых органов, при необходимости вход в вагину закрывается ватным тампоном. При анализе мочи берется ее средняя порция, помещаемая затем в стерильную баночку. Моча должна быть обработана в течение 2-х часов после забора и храниться при температуре не выше 20°С.

Правила проведения бакпосева на микрофлору у мужчин

В качестве материала для исследования может использоваться эякулят (сперма), кровь, моча, секрет простаты. Для получения максимально точного результата мужчинам следует придерживаться таких требований перед сдачей анализа:

- воздержаться от сексуальных контактов за 1-2 перед тестированием на бакпосев;

- исключить прием антибиотиков за 3-4 недели до сдачи анализа;

- не мочиться за 4-5 часов до взятия пробы;

- тщательно вымыть половые органы и сменить нижнее белье.

О любых изменениях в самочувствии следует незамедлительно сообщать врачу во избежание получения некорректных результатов анализа.

Бакпосев при беременности

Среди показаний для проведения бакпосева выделяют следующие:

- наличие воспалительных заболеваний половых органов и мочеполовой системы;

- выявление причин невынашиввания при предварительном диагнозе — бесплодие;

- диагностика воспаления предстательной железы (у мужчин);

- подготовительные действия к зачатию ребенка;

- выбор правильной схемы лечения при наличии мочеполовых инфекций;

- частая смена половых партнеров и пренебрежение механической контрацепцией (презерватив);

- внематочная беременность (наступившая или присутствовавшая в прошлом).

Серьезную опасность для здоровья женщины, особенно в период беременности, представляет заболевание уреаплазмозом. Поскольку чаще всего оно протекает бессимптомно, вызывая впоследствии ряд серьезных осложнений (эндометрит, воспаление матки и т. д.), то своевременное диагностирование инфекции помогает провести необходимую терапию и снизить риск инфицирования ребенка в процессе вынашивания и родов.

Сроки готовности

Сроки готовности анализа зависят от вида исследуемого материала и могут варьироваться от 3 до 14 дней. При взятии мазка из урогенитального тракта продолжительность теста занимает в среднем 7 дней. Посевы на микрофлору (у мужчин и женщин) длятся 5-8 дней. Предварительный результат можно получить не ранее 3-х дней поле сдачи мазка.

При относительной длительности и специфики проведения бактериологического посева на сегодняшний день данный вид лабораторного исследования является одним из самых точных и эффективных способов диагностики, позволяющий не только определить тип болезнетворных организмов, но и спланировать схему борьбы с выявленным заболеванием.

Читайте также: