Дэг отравляющиеся вещества и температура воспламенения

Температурой вспышкиназывается температура, при которой нефтепродукт, нагреваемый в стандартных условиях, выделяет такое количество паров, которое образует с окружающим воздухом горючую смесь, вспыхивающую при поднесении пламени и гаснущую из-за недостатка горючей массы в этой смеси.

Эта температура является характеристикой пожароопасных свойств нефтепродуктов, и на ее основе классифицируют объекты нефтедобычи и нефтепереработки по категориям пожарной опасности.

Температура вспышки НП связана с их средней температурой кипения, т.е. с испаряемостью. Чем легче фракция нефти, тем ниже ее температура вспышки. Так, бензиновые фракции имеют отрицательные (до -40 °С) температуры вспышки, керосиновые и дизельные 35-60 °С, масляные 130-325 °С. Для масляных фракций температура вспышки показывает наличие легкоиспаряющихся УВ.

Присутствие влаги, продуктов распада в НП заметно влияет на величину его температуры вспышки.

Стандартизированы два метода определения температуры вспышки: в открытом и закрытом тиглях. Разность температур вспышки одних и тех же НП в открытом и закрытом тиглях весьма велика. В последнем случае требуемое количество нефтяных паров накапливается раньше, чем в приборах открытого типа.

Все вещества, имеющие температуру вспышки в закрытом тигле ниже 61 °С, относятся к легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ), которые, в свою очередь, подразделяются на особо опасные (температура вспышки ниже минус 18 °С), постоянно опасные (температура вспышки от минус 18 °С до 23 °С) и опасные при повышенной температуре (температура вспышки от 23°С до 61°С).

Температура вспышки нефтепродукта характеризует возможность этого нефтепродукта образовывать с воздухом взрывчатую смесь. Смесь паров с воздухом становится взрывчатой, когда концентрация паров горючего в ней достигает определенных значений. В соответствии с этим различают нижний и верхний пределы взрываемости смеси паров нефтепродукта с воздухом.

Если концентрация паров нефтепродукта меньше нижнего предела взрываемости, взрыва не происходит, так как имеющийся избыток воздуха поглощает выделяющееся в исходной точке взрыва тепло и таким образом препятствует возгоранию остальных частей горючего. При концентрации паров горючего в воздухе выше верхнего предела взрыва не происходит из-за недостатка кислорода в смеси.

Ацетилен, оксид углерода и водород характеризуются самыми широкими интервалами взрываемости, поэтому они наиболее взрывоопасны.

Температурой воспламененияназывают минимально допустимую температуру, при которой смесь паров НП с воздухом над его поверхностью при поднесении пламени вспыхивает и не гаснет в течение определенного времени, т.е. концентрация горючих паров такова, что даже при избытке воздуха горение поддерживается.

Определяют температуру воспламенения прибором с открытым тиглем, и по своему значению она на десятки градусов выше температуры вспышки в открытом тигле.

Температурой самовоспламененияназывают такую температуру, при которой соприкосновение нефтепродукта с воздухом вызывает его воспламенение и устойчивое горение без поднесения источника огня.

Температуру самовоспламенения определяют в открытой колбе нагреванием до появления пламени в колбе. Температура самовоспламенения на сотни градусов выше температур вспышки и воспламенения (бензины 400-450 °С, керосины 360-380°С, дизельные топлива 320-380°С, мазуты 280-300°С).

Температура самовоспламенение нефтепродуктов зависит не от испаряемости, а от их химического состава. Наибольшей температурой самовоспламенения обладают ароматические углеводороды, а также богатые ими нефтепродукты, наименьшей – парафиновые.Чем выше молекулярная масса углеводородов, тем ниже температура самовоспламенения, так как она зависит от окислительной способности. С повышением молекулярной массы углеводородов их окислительная способность возрастает, и они вступают в реакцию окисления (обуславливающую горение) при более низкой температуре.

Температура самовоспламенения характеризует пожароопасные свойства НП при их внезапном контакте с воздухом (например, при внезапных течах из трубопроводов, задвижек, при нарушении герметичности фланцевых соединений и др.).

Температурой вспышки называется минимальная температура, при которой пары нефтепродукта образуют с воздухом смесь, способную к кратковременному образованию пламени при внесении в нее внешнего источника воспламенена (пламени, электрической искры и т. п.).

Вспышка представляет собой слабый взрыв, который возможен в строго определенных концентрационных пределах в смеси УВ с воздухом.

Различают верхний и нижнийконцентрационный предел распространение пламени. Верхний предел характеризуется максимальной концентрацией паров органического вещества в смеси с воздухом, выше которой воспламенение и горение при внесении внешнего источника воспламенения невозможно из-за недостатка кислорода. Нижний предел находится при минимальной концентрации органического вещества в воздухе, ниже которой количество теплоты, выделившееся в месте локального воспламенения, недостаточно для протекания реакции во всем объеме.

Температурой воспламенения называется минимальная температура, при которой пары испытуемого продукт при внесении внешнего источника воспламенения образую устойчивое незатухающее пламя. Температура воспламенения всегда выше температуры вспышки, часто довольно значительно — на несколько десятков градусов.

Температурой самовоспламенения называете минимальная температура, при которой пары нефтепродуктов смеси с воздухом воспламеняются без внешнего источника воспламенения. На этом свойстве нефтепродуктов основана pa6oта дизельных двигателей внутреннего сгорания. Температура самовоспламенения выше температуры вспышки на несколько сот градусов. Температура вспышки керосинов, дизельных топлив, смазочных масел, мазутов и других тяжелых нефтепродуктов характеризует нижний предел взрываемости. Температура вспышки бензинов, давление паров которых при комнатных температуpax значительно, обычно характеризует верхний предел взрываемости. В первом случае определение ведется при нагревании во втором — при охлаждении.

Как всякая условная характеристика, температура вспышки зависит от конструкции прибора и условий определения. Кроме того, на ее значение влияют внешние условия — атмосферное давление и влажность воздуха. Температура вспышки возрастает с увеличением атмосферного давления.

Температура вспышки связана с температурой кипения исследуемого вещества. Для индивидуальных углеводородов эта зависимость по Орманди и Кревину выражается равенством:

где Твсп — температура вспышки, К; К — коэффициент, равный 0,736; Ткип — температура кипения, К.

Температура вспышки — величина неаддитивная. Опытное ее

значение всегда ниже рассчитанного по правилам аддитивности

среднеарифметического значения температур вспышек компонентов, входящих в состав смеси. Это объясняется тем, что температура вспышки зависит главным образом от давления пара низкокипящего компонента, а высококипящий компонент служит передатчиком тепла. В качестве примера можно указать, что попадание даже 1 % бензина в смазочное масло снижает температуру вспышки от 200 до 170°С, а 6 % бензина снижают её почти вдвое. .

Существуют два метода определения температуры вспышки— в приборах закрытого и открытого типа. Значения температуры вспышки одного и того же нефтепродукта, определенные в приборах различного типа, заметно различаются. Для высоковязких продуктов это различие достигает 50, для менее вязких 3—8°С. В зависимости от состава топлива значительно изменяются условия его самовоспламенения. С этими условиями, в свою очередь, связаны моторные свойства топлив, в частности, детонационная стойкость.

Оптические свойства

На практике для быстрого определения состава нефтепродуктов, а также для контроля за качеством продуктов при их производстве часто используют такие оптические свойства, как коэффициент (показатель) преломления, молекулярная рефракция и дисперсия. Эти показатели внесены во многие ГОСТы на нефтепродукты и приводятся в справочной литературе.

Показатель преломления — очень важная константа не только для индивидуальных веществ, но и для нефтепродуктов, являющихся сложной смесью различных соединений. Известно, что показатель преломления углеводородов тем меньше, чем больше в них относительное содержание водорода. Показатель преломления циклических соединений больше, чем алифатических. Циклоалканы занимают промежуточное положение между аренами и алканами (гексан 1,3749, циклогексан 1,4262, бензол 1,5011). В гомологических рядах показатель преломления возрастает с удлинением цепи. Наиболее заметные изменения наблюдаются у первых членов гомологического ряда, затем изменения постепенно сглаживаются. Однако имеются исключения из этого правила. Для циклоалканов (циклопентана, циклогексана и циклогептана) и аренов (бензола и его гомологов) наблюдается сначала уменьшение, а затем увеличение показателя преломления с возрастанием длины или числа алкильных заместителей. Например, показатель преломления бензола 1,5011, толуола 1,4969, этилбензола 1,4958, ксилолов 1,4958— 1,5054.

В гомологических рядах углеводородов наблюдается линейная зависимость между плотностью и показателем преломления. Для фракций циклоалканов существует симбатность изменения температуры кипения (молекулярной массы) и показателя преломления; чем выше температура кипения, тем выше показатель преломления. Кроме показателя преломления весьма важными характеристиками являются некоторые его производные, например, удельная рефракция:

R1 = (nD — 1)/р == const (формула Гладстона — Даля), (4.24)

R2 = [(n 2 D — 1) / (n 2 D + 2)]·1/ р == const (формула Лорентц — Лоренца), (4.25)

где р — плотность продукта, измеренная при той же температуре, что и показатель преломления.

Произведение удельной рефракции на молекулярную массу называется молекулярной рефракцией.Молекулярная рефракция обладает аддитивностью для индивидуальных веществ. Кроме того, молекулярная рефракция равна сумме атомных рефракций. На основании большого числа экспериментальных данных было установлено, что удлинение молекулы на одну метиленовую группу (СН2) вызывает увеличение молекулярной рефракции на 4,6.

Показатель преломления исследуемого вещества зависит от длины волны падающего света. Наибольшее значение показатель преломления имеет для света с меньшей длиной волны и наоборот. Зависимость показателя преломления света от длины его волны для данного вещества характеризуется дисперсией (рассеянием) света.

Потребителями совершенно напрасно игнорируются такие параметры, как температуры возгорания (воспламенения), самовозгорания (самовоспламенения) и тления современных материалов при строительстве и ремонте помещений. Игнорирование их может обернуться большой бедой: несчастными случаями и потерей имущества. Ведь большинство из нас лишь тщательно изучают изностойкость, прочность, удельную теплоемкость строительных материалов.

Самые низкие температуры самовоспламенения у фосфора белого- 34 и прозрачного -49 (а вот у аморфного- 260 градусов), дисульфида углерода- 90, диэтилового эфира- 160, ацетальдегида- 175 градусов (в градусах Цельсия). Далее идет группа материалов для которых, чтоб они воспламенились, нужна более высокие, но не запредельные температуры.

Ацетилен воспламенится при 305, ацетон и пропанон при 465, битуминозный уголь и антрацит станут светиться соответственно при 464 и 600 градусах, самовоспламенятся- бензол при 560, бензин самовоспламеняется при 260-280 градусах (керосин- ниже при 210 о С), бутадиен- 420, бутан- 405 (либо 420 градусах), битумный уголь при 300, бутил ацетат- 421, бутиловый спирт- 345, бутилметилкетон- 423, водород -500, гептан- 204, гексан- 223, гексадекан, цетан -202, водород- 500, газовое масло- 336, глицерин- 370.

Дизельное топливо (зарубежной марки Jet A-1) воспламеняется при 210 градусах, древесный и коксовый уголь соответственно-349 и 700, дихлометан- 600, диэтиламин- 312, диизобутилкетон- 396, диизопропиловый эфир- 443, диметилсульфоксидмонооксид- 215, додекан и дигексил- 203, изобутан- 462, изобутен-465, изобутиловый спирт- 426, изооктан- 447, изопентан- 420, изопрен-395, изопропиловый спирт- 399, изофорон -460, изогексан- 264, изононан-227, изопропиловый спирт- 399, легкие углеводороды- 650.

Лигнит светится при 526 град, самовозгораются углерод- 609, каменноугольное масло- 580, керосин- 295, мазуты (в зависимости от марки) имеют температуры самовоспламенения- 210-262 градуса, магний- 473, метан- 580, метанол, метиловый спирт- 470 (есть марка с t=375), нитроглицерин вспыхнет при 254 градусах, нейлоны при 289-377, сера- 243, стирол- 490, пропилен, пропен- 458, полиэтилен воспламенится в зависимости от содержания хлора при температурах- 415-420 градусов, полистирол- 226, поливиниловый спирт- 405, пропан- 455, промышленный газ- 750, углерод- 700, монооксид углерода- 609, уголь полуантрацит-400, хлопковая ткань- 267, циклогексан- 245, этилцеллюлоза-188 градусов Цельсия.

Реактивное топливо А1 воспламеняется при температуре 210 градусов Цельсия. Популярные материалы сейчас- изделия из поликарбоната, полипропилена. Воспламеняется поликарбонат при достаточно высокой температуре- 478, а вот полипропилен загорится раньше бумаги при температуре 201 градус Цельсия.

Нередко забывают упомянуть температуры воспламенения резиновых и изделий из каучука. Резина, бутадиен воспламенятся при низкой температуре 155, а резина, бутил при 185 градусах. Температура самовоспламенения каучука натурального низкой очистки составляет 191, а высокой степени очистки- 331, вулканизированного каучука- 412, с добавлением бутадиена-стирола в зависимости от добавок 182 градуса (при наполнении 24% добавки) и 280 градусов (при добавке 85%).

Многих интересует температура возгорания или воспламенения рубероида, толи. Конечно состав и характеристики этих материалов могут имеить значительные отличия. Вместе с тем, называются такие температуры возгорания рубероида, толи: 365 ° С. При штабелировании легко возможно тепловое самовозгорание, при этом свежий кровельный материал особенно подвержен риску самовозгорания.

Попутно полезно затронуть температуры воспламенения и некоторых других кровельных материалов. Например кровельной черепицы из битумного асфальта.

Типичные ингредиенты импортного асфальтового кровельного покрытия включают: известняк, окисленный асфальт, минеральные гранулы, стекловолоконный мат (стекловолокно и мочевина, формальдегид и связующее из формальдегида) и подложку из песка и талька. В типичном гальке асфальт составляет около 20% от массы гальки, наполнитель 43%, а на поверхности гранулы 25%. Так вот, температура воспламенения асфальта составляет 400 градусов Цельсия, а вот температура размягчения 54-173 ° C. Отсюда можно и оценить температуру возгорания такой кровли.

Вообще, асфальты, которые будут окисляться для производства кровельных асфальтобетонных изделий, должны иметь минимальную температуру вспышки 260 ° C (500 ° F).

Тяжелые углеводороды самовоспламеняются при — 750, толуол- 535, хлопок- 221, циклогексан- 245, циклогексанол- 300, циклогексанон- 420, циклопропан- 498, уксусная кислота- 427, углерод- 700, фурфурол-316, эпихлоргидрин- 416, этан- 515, этилен, этен- 450, этилацетат-430, этиловый спирт, этанол- 365, окись этилена- 570 гр. Цельсия.

Примечание: температуры самовозгорания в таблице приведены для вещества в расплавленном состоянии.

Нужно так же знать, про казалось бы безобидный рассыпанный сахар, точнее про его пыль. Любое место, содержащее сахарную пыль и много кислорода, например, силос для сахара, может быстро стать опасной средой. По данным исследований противопожарной защиты комната, по меньшей мере, покрытая на 5 процентов от площади поверхности тончайшим слоем сахарной пыли (0,8 мм) представляет опасность взрыва. Крошечные частицы сахара сгорают почти мгновенно из-за высокого отношения площади поверхности к объему. Столовый сахар или сахароза легко воспламеняются при правильных условиях, точно так же, как древесина. Правда в начале, при нагреве сахара, он буреет и карамелизируется, теряя в нем влагу, превращаясь почти что в древесный уголь, а молекулы сахара выстраиваются в длинные цепи. При росте температуры возникает вспышка, которая ослепляет и возникает взрыв. Эти свойства сахара некоторыми рассматриваются как вариант биотоплива, и не только.

Минеральная вата всегда содержит органическое связующее. Исследования показали, что в изоляции дымохода может происходить тление этого органического материала. Тление — это беспламенное горение, которое распространяется с очень низкой скоростью в пористой среде и характеризуется выделением тепла. В начале процесса тления преобладает окисление среды, которое может происходить при наличии достаточного количества энергии. В случае изоляции дымохода минватой, горячие дымовые газы, что очень важно, добавляют вате энергию. Стабильный процесс происходит, если пористый материал имеет достаточную толщину и служит теплоизолятором для предотвращения выделения тепла при реакции в окружающую среду.

В процессах тления в зоне реакции были измерены температуры в диапазоне от 400 до 750 ° С. Тлеющее горение генерирует дополнительное тепло в проникающей структуре, что, в свою очередь, повышает температуру как проникающей изоляции, так и окружающих конструкций пола и кровли. Дополнительное тепло может оказать существенное влияние на температуру проникновения в дымоход и создать потенциальную опасность пожара в окружающих конструкциях. Органический материал начинает испаряться, когда его температура достигает 200 ° C, и, в исследованиях, весь органический материал сгорел, когда температура превышала 500 ° C. Аналогичные огнезащитные свойства и пиролиз связующих были характерны и для каменной ваты.

Количество дополнительного тепла, генерируемого при тлеющем горении, зависит от количества органического материала и максимальной температуры изоляции.

В заключение следует привести материал, который может быть не менее полезен в практике: какая теплота сгорания отдельных видов топлива, а также про альтернативу нефти и газу в части высокой теплотворной способности металлических опилок.

Добавьте статью в закладки, чтобы вновь вернуться к ней, нажав кнопки Ctrl+D . Подписку на уведомления о публикации новых статей можно осуществить через форму "Подписаться на этот сайт" в боковой колонке страницы.

Внимание! АВТОРСТВО ВСЕХ СТАТЕЙ ЗАЩИЩЕНО. Копирование и публикация на других сайтах статьи или ее фрагментов без согласия автора или без активной гиперссылки ЗАПРЕЩЕНЫ

Температура вспышки — это температура, при которой нагреваемый в стандартных условиях нефтепродукт выделяет такое количество паров, которое образует с окружающим воздухом горючую смесь, вспыхивающую при поднесении к ней пламени.

Этот показатель тесно увязан с температурой кипения, т.е. с испаряемостью. Чем легче нефтепродукт, тем лучше он испаряется, тем ниже его температура вспышки. Например, бензиновые фракции имеют отрицательные температуры вспышки (до -40°С), керосиновые фракции имеют температуры вспышки в пределах 28-60°С, фракции дизельного топлива — 50-80°С, более тяжелые, масляные фракции — 130-325°С. Температуры вспышки различных нефтей могут быть как положительными, так и отрицательными.

Наличие влаги в нефтепродуктах приводит к снижению температуры вспышки. Поэтому при определении ее в лабораторных условиях нефтепродукт должен быть освобожден от воды. Существуют два стандартных метода определения температуры вспышки: в открытом (ГОСТ 4333-87) и закрытом (ГОСТ 6356-75) тигле. Разница в определении температуры вспышки между ними составляет 20-30°С. При определении вспышки в открытом тигле часть образовавшихся паров улетает в воздух, и требуемое их количество, необходимое для вспышки, накапливается позднее, чем в закрытом тигле.

Поэтому температура вспышки одного и того же нефтепродукта, определенная в открытом тигле, будет выше, чем в закрытом тигле. Как правило, температуру вспышки в открытом тигле определяют для высококипящих фракций нефти (масла, мазуты). За температуру вспышки принимают ту температуру, при которой на поверхности нефтепродукта появляется и сразу гаснет первое синее пламя. По температуре вспышки судят о взрывоопасных свойствах нефтепродукта, т.е. о возможности образования взрывчатых смесей его паров с воздухом. Различают нижний и верхний пределы взрываемости.

Если концентрация паров нефтепродукта в смеси с воздухом ниже нижнего предела, взрыв не произойдет, так как имеющийся избыток воздуха поглощает выделившееся в точке взрыва тепло и таким образом препятствует возгоранию других частей горючего.

При концентрации паров нефтепродукта в смеси с воздухом выше верхнего предела взрыва не происходит из-за недостатка кислорода в смеси.

Температура воспламенения. При определении температуры вспышки наблюдается явление, когда нефтепродукт вспыхивает и сразу гаснет. Если нефтепродукт нагреть еще выше (на 30-50°С) и снова поднести источник огня к поверхности нефтепродукта, то он не только вспыхнет, но и будет спокойно гореть. Минимальная температура, при которой нефтепродукт вспыхивает и начинает гореть, называется температурой воспламенения.

Температура самовоспламенения. Если нефтепродукт нагреть до высокой температуры без контакта с воздухом, а далее обеспечить такой контакт, то нефтепродукт может воспламениться самопроизвольно.

Минимальная температура, соответствующая этому явлению, называется температурой самовоспламенения. Она зависит от химического состава. Наиболее высокими температурами самовоспламенения обладают ароматические углеводороды и богатые ими нефтепродукты, далее следуют нафтены и парафины.

Чем легче нефтепродукт, тем выше его температура самовоспламенения. Так, для бензинов она находится в пределах 400-450°С, для газойлей - 320-360°С.

Самовоспламенение нефтепродуктов часто является причиной пожаров на заводах. Любая разгерметизация фланцевых соединений в колоннах, теплообменных аппаратах, трубопроводах и т.д. может привести к пожару.

Облитый нефтепродуктом изоляционный материал необходимо удалять, поскольку его каталитическое воздействие может вызвать самовоспламенение нефтепродукта при значительно более низких температурах.

Температура застывания. При транспортировке нефтепродуктов по трубопроводам и применении их в области низких температур в авиации большое значение имеет их подвижность и хорошая прокачиваемость в этих условиях. Температура, при которой нефтепродукт в стандартных условиях испытаний теряет подвижность, называется температурой застывания.

Потеря подвижности нефтепродукта может происходить за счет двух факторов: или повышения вязкости нефтепродукта, или за счет образования кристаллов парафина и загустевания всей массы нефтепродукта.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Горение - это химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением теплоты и света. Для возникновения горения требуется наличие трех факторов горючего вещества, окислителя (обычно кислород воздуха) и источника загорания. Окислителем может быть не только кислород, но и хлор, фтор, бром, окислы азота ит.д.

В зависимости от свойств горючей смеси горение бывает гомогенным и гетерогенным. При гомогенном горении исходные вещества имеют одинаковое агрегатное состояние (например, горение газов). Горение твердых и жидких горючих веществ является гетерогенным.

Процесс возникновения горения подразделяется на несколько видов.

Вспышка - быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов.

Возгорание - возникновение горения под воздействием источника зажигания.

Воспламенение - возгорание, сопровождающееся появлением пламени.

Самовозгорание - явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения вещества (материала, смеси) при отсутствии источника зажигания.

Самовоспламенение - самовозгорание, сопровождающееся появлением пламени

Взрыв - чрезвычайно быстрое химическое (взрывчатое) превращение, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способоных производить механическую работу.

Возникновение горения веществ и материалов при воздействии тепловых импульсов с температурой выше температуры воспламенения характеризуется как возгорание, а возникновение горения при температурах ниже температуры самовоспламенения относится к процессу самовозгорания.

Основными показателями пожарной опасности, определяющими критические условия возникновения и развития процесса горения, являются температура самовоспламенения и концентрационные пределы воспламенения.

Температура самовоспламенения характеризует минимальную температуру вещества или материала, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающееся возникновением пламенного горения. Минимальная концентрация горючих газов и паров в воздухе при которой они способны загораться и распространять пламя, называется нижним концентрационным пределом воспламенения, максимальная концентрация горючих газов и паров, при которой еще возможно распространение пламени, называется верхним концентрационным пределом воспламенения. Область составов и смесей горючих газов и паров с воздухом, лежащих между нижним и верхним пределами воспламенения, назыв. областью воспламенения.

Концентрационные пределы воспламенения не постоянны и зависят от ряда факт-ов.

Наибольшее влияние на пределы воспламенения оказывают мощность источника воспламенения, примесь инертных газов и паров, темпер. и давление горючей смеси.

Пожароопасность веществ характеризуется линейной и массовой скоростями горения и выгорания, а также предельным содержанием кислорода, при котором еще возможно горение. Для обычных горючих веществ это предельное содержание кислорода составляет 12-14%, для веществ с высоким значением верхнего предела воспламенения предельное содержание кислорода составляет 5% и ниже.

Помимо перечисленных параметров для оценки пожарной опасности важно знать степень горючести (сгораемости) веществ. В зависимости от этой характеристики вещества и материалы делят на горючие, трудногорючие и негорючие.

К горючим относятся такие вещества и материалы, которые при воспламенении посторонним источником продолжают гореть и после его удаления. К трудногорючим относят такие вещества, которые не способны распространять пламя и горят лишь в месте воздействия импульса, негорючими являются вещества и материалы, не воспламеняющиеся даже при воздействии достаточно мощных импульсов.

45. Способы и средства прекращения горения и тушения пожаров (первичные средства пожаротушения).

В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили следующие принципы прекращения горения:

1) изоляция очага горения от воздуха или снижение путем разбавления воздуха негорючими газами концентрации кислорода до знач-я, при кот-м не может происходить горение

2) охлаждение очага горения ниже определенных температур,

3) интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической реакции в пламени;

4) механический срыв пламени в результате воздействия на него сильной струи газа и воды,

5) создание условий огнепреграждения, т.е таких условий,при которых пламя распространяется через узкие каналы.

Для ликвидации пожаров в начальной стадии используются подручные и первичные средства пожаротушения.

Подручные средства - это вещества и предметы, заранее не подготовленные для тушения пожаров. К ним относится вода, песок, земля, различные предметы, набрасываемые на очаг горения. Набрав в ведро воды из-под крана, человек может потушить небольшой пожар в квартире. Для ликвидации горения телевизора используются различные предметы из плотной материи.

Первичные средства - это приборы и средства, заранее приготовленные для тушения пожаров.

На объектах народного хозяйства часто можно видеть пожарные посты (шиты), где имеется набор первичных средств пожаротушения: огнетушители, песок и вода в емкостях, кошма, приборы для вскрытия конструкций. Жилые и общественные здания, как правило, обеспечиваются отдельными видами первичных средств пожаротушения, в основном огнетушителями. Огнетушители, как первичные средства пожаротушения занимают определенное место в противопожарной защите объектов народного хозяйства . Именно от эффективности и надежности действия огнетушителей зависит наносимый материальный ущерб. Наличие на защищаемом объекте огнетушителей в нужном количестве и заранее определенного типа, умелое их применение позволяют локализовать или ликвидировать пожар на ранней стадии развития.

В зависимости от применяемого огнегасительного вещества огнетушители бывают химические пенные, воздушно - пенные, водяные, порошковые, углекислотные, хладоновые и комбинированные.

Одна из главных тактико-технических характеристик огнетушителей его огнетушащая способность, т е. способность ликвидировать горение на определенной площади одного из классов пожара. Так, химическим пенным огнетушителем можно потушить горение твердых материалов (класс А) на площади 4, 78 кв. м. или легковоспламеняющихся жидкостей (класс В) на площади 0, 25 кв. м.

Согласно тепловой теории, под температурой самовоспламенения понимают самую низкую температуру вещества (материала, смеси), при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающихся возникновением пламенного горения. На рис. 12 такой температурой является температура Тс, соответствующая точке В, в которой линия теплоотвода q ’’ 1 касается линии тепловыделения q2. Измерение температуры Тс практически очень затруднено, что обусловлено большими скоростями изменения температуры смеси при ее самонагревании. Поэтому за температуру самовоспламенения принимают ту наименьшую температуру стенки сосуда или окружающей среды, при которой в данных условиях происходит самовоспламенение вещества, т. е. tо . Это не влечет за собой слишком большой ошибки.

Время с момента установления в горючем веществе температуры То до достижения температуры Тс называется периодом индукции или временем запаздывания самовоспламенения. Период индукции для одного и того же вещества неодинаков и сильно зависит от состава горючей смеси, температуры и давления. Чем ниже температура нагрева горючего вещества при самовоспламенении, тем больше период индукции. Поэтому часто за температуру самовоспламенения принимают ту температуру окружающей среды или стенок сосуда, при которой период индукции самый большой.

Ниже показано изменение периода индукции смесей метана с воздухом в зависимости от их состава и температуры сосуда:

Содержание метана в смеси с воздухом, % . . 6 8 10

Период индукции, с

при 775°С …………………………………. 1,08 1,23 1,4

При определении температуры самовоспламенения невозможно измерить период индукции, поэтому за период индукции принимают время с момента нагрева вещества до появления пламени. Период индукции имеет практическое значение при действии на горючее вещество маломощных источников воспламенения (искры). При попадании искры в горючую смесь паров или газов с воздухом некоторый объем смеси нагревается и в то же время охлаждается искра. Воспламенение смеси в этом случае зависит от соотношения периода индукции смеси и времени охлаждения искры. Если период индукции больше времени охлаждения искры до температуры, которая ниже температуры самовоспламенения, то воспламенение смеси не происходит. Если же период индукции меньше времени охлаждения искры, смесь воспламеняется. Таким образом, искра небольшой мощности может воспламенить смесь с малым периодом индукции и может не воспламенить смесь с большим периодом индукции.

Период индукции твердых веществ отличается от периода индукции газовых и пылевых смесей. Если период индукции для газовых смесей составляет десятки и сотни секунд, то период индукции для твердых горючих веществ может составлять часы, дни и месяцы. При температуре самовоспламенения вещества горение еще не возникает. Оно возникает и развивается при температуре горения (пламени), значительно превышающей температуру самовоспламенения. Например, температура самовоспламенения бензина 260°С, а температура его пламени 1200-1300 о С. Скачок в подъеме температуры с 260 до 1200 о С —результат самонагревания смеси паров бензина с воздухом.

Температура самовоспламенения горючего вещества не является постоянной величиной. Согласно тепловой теории самовоспламенения, эта температура зависит от скорости тепловыделения и скорости теплоотвода которые в свою очередь зависят от объема горючего вещества его концентрации, давления и других факторов .

В опытах по определению температуры самовоспламенения установлено, что она изменяется не только с изменением объема горючего вещества, но и от формы сосуда (тары), в котором вещество находится. Объясняется это тем, что с изменением формы пли размера сосуда изменяется удельная поверхность теплоотвода S/V. В одинаковых по форме сосудах она тем меньше чем больше объем сосуда. Следовательно, с увеличением объема сосуда скорость теплоотвода уменьшается и в соответствии с этим температура самовоспламенения должна понижаться. Приведенные ниже температуры самовоспламенения паров жидкостей в сосудах различного объема подтверждают это предположение:

Объем сосуда, л . 0,008 0,035 0,2 1 12 Температура самовоспла-

ацетона . ……………… 949 853 792 764 740

бензола . ……………. 941 792 852 832 -

бензина . ……………… — 556 521 516 497

диэтилового эфира ……… 485 470 453 443 433

керосина . …………… 556 521 506 500 483

метилового спирта ……… 771 746 714 701 659

сероуглерода ..………… 424 400 393 383 363

толуола . ……………….. 922 857 811 792 755

Температура самовоспламенения при увеличении объема снижается до тех пор, пока объем не достигнет некоторого значения (форма сосуда не изменяется); при дальнейшем увеличении объема температура самовоспламенения остается постоянной. Так, эксперимент показывает, что при объеме более 12 л температура самовоспламенения горючей смеси изменяется незначительно. Объясняется это тем, что и больших объемах горючая смесь самовоспламеняется не во всем объеме одновременно, а в части его, в которой создались наиболее оптимальные условия. Поэтому в малом объеме горючего вещества изменение теплоотвода через наружные поверхности влияет на изменение температуры самовоспламенения, а в большом объеме — нет.

Повышение температуры самовоспламенения горючего вещества при уменьшении объема также не бесконечно. При очень малом объеме удельная поверхность теплоотвода становится такой большой, что скорость выделения тепла за счет окисления горючей смеси даже при очень высоких температурах не может превысить скорость теплоотвода, и самовоспламенения не происходит. На этом принципе сконструированы и работают многие устройства, предназначенные для предотвращения распространения горения по газовым смесям (огнепреградители).

|

Простейшим огнепреградителем является защитная сетка, помещаемая в горючую газовую смесь, которая разбивается сеткой на мелкие объемы. При этом самовоспламенения произойти не может. Защитную сетку применяют в шахтерских лампах, а также в трубопроводах небольшого диаметра, по которым транспортируется смесь воздуха с парами нефтепродуктов. Защитную сетку нельзя применять для смесей воздуха с водородом, ацетиленом, парами сероуглерода, спиртами, эфирами и другими веществами, имеющими либо низкую температуру самовоспламенения, либо высокую теплоту сгорания. В таких условиях горящая смесь при прохождении через защитную сетку не охлаждается ниже температуры самовоспламенения и продолжает гореть за сеткой.

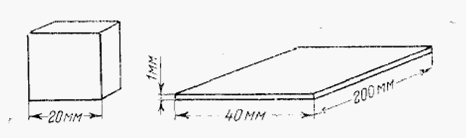

Рис.13. Сосуды одинаковой емкости с разной скоростью теплоотвода

|

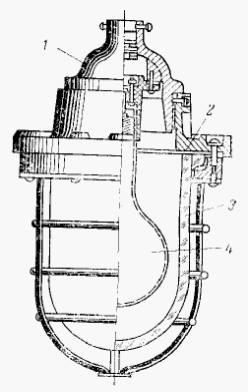

Большую удельную поверхность теплоотвода можно получить не только в результате уменьшения объема сосуда, но и приданием ему соответствующей формы. На рис. 13 изображены сосуды разной формы, которые вмещают одинаковые количества горючей смеси. В первом сосуде (куб) при нагреве происходит самовоспламенение смеси, во втором, представляющем собой тонкую щель, смесь не самовоспламеняется. Объясняется это тем, что второй сосуд имеет в несколько раз большую поверхность теплоотвода, чем первый. Щелевыми огнепреградителями снабжены взрывобезопасные светильники и электромоторы. На рис. 14 изображен светильник ВЗГ-200 с толевой зашитой. Взрывчатая смесь, образовавшаяся в объеме помещения, по зазору между фланцами (щель) проникает внутрь светильника. Если по какой-либо причине в светильнике произойдет взрыв смеси, горение ее возможно только внутри светильника, так как в зазоре смесь вследствие большого теплоотвода не может самовоспламеняться и гореть. Таким образом, горение из светильника не может распространиться через щель, заполненную взрывчатой смесью, в помещение и вызвать в нем взрыв.

Рис.14. Взрывобезопасный светильник с щелевой защитой:

1 – корпус; 2 – щель; 3 – защитное стекло; 4 – лампа.

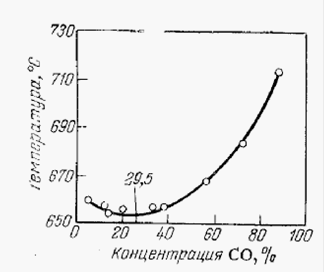

Температура самовоспламенения смесей горючих паров и газов с воздухом изменяется в зависимости от их состава. Самая низкая температура самовоспламенения у стехиометрической смеси или смеси, близкой к ней. На рис. 15 приведен график зависимости температуры самовоспламенения смеси оксида углерода СО с воздухом от ее состава. Из графика видно, что наименьшая температура самовоспламенения у стехиометрической смеси,

|

содержащей 29,5% (об.) СО, и у смесей, близких к ней по составу.

Рис.15. Зависимость температуры самовоспламенения смеси оксида углерода СО с воздухом от ее состава.

Температура самовоспламенения горючих смесей зависит от давления. Чем выше давление, тем ниже температура самовоспламенения. Ниже приведены температуры самовоспламенения бензина, бензола и керосина при различных давлениях:

Давление, кПа ………. 100 500 1000 1500 2000 2500

бензина …………….. 753 623 583 563 553 523

бензола …………….. 953 893 863 793 773 763

керосина …………… 733 603 523 493 483 473

Температура самовоспламенения горючей смеси уменьшается при повышении давления, что обусловлено увеличением скорости реакции.

Очень большое влияние на температуру самовоспламенения жидкостей и газов оказывают катализаторы. Каталитическими свойствами могут обладать даже стенки сосуда (тары и т. д.), в котором находится горючая смесь, или же нагретые поверхности твердого тела, являющегося источником воспламенения. Катализаторы могут быть также введены в само горючее вещество.

Температура самовоспламенения твердых веществ зависит от степени их измельчения. Чем больше измельчено твердое вещество, тем ниже температура его самовоспламенения.

|

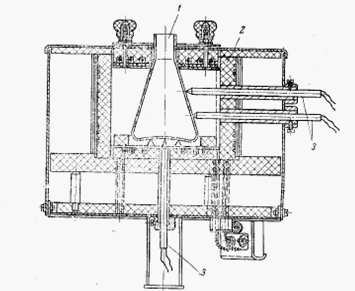

Для определения температуры самовоспламенения горючих газов и жидкостей разработано много методов. Наиболее распространенным из них является метод капли. Метод капли применяют для определения температуры самовоспламенения жидкостей и легкоплавких твердых веществ. В нагретый до определенной температуры сосуд вводят по каплям горючую жидкость. Та температура сосуда, при которой произойдет самовоспламенение жидкости, является ее температурой самовоспламенения. Для определения стандартной температуры самовоспламенения паров жидкостей по этому методу разработан стандартный прибор (ГОСТ 13920—68). Прибор (рис. 16) состоит из реакционного сосуда, выполненного из термически устойчивого материала (стекла, кварца или металла), электрической печи и трех термопар. Печь нагревают до предполагаемой температуры самовоспламенения и регулируют нагрев так, чтобы показания всех трех термопар в течение 5 мин были одинаковы или изменялись не более чем на

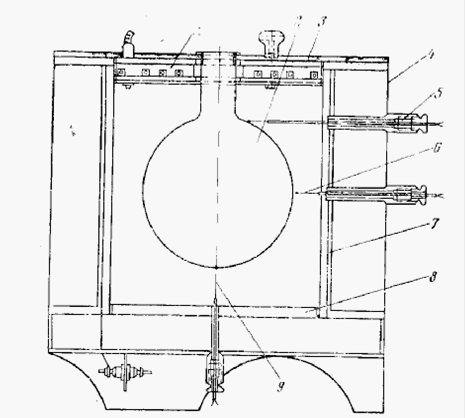

Рис.16. Прибор для определения стандартной температуры самовоспламенения:

1 – реакционный сосуд; 2 –печь; 3 – термопары.

1 °С. В пипетку или шприц набирают требуемое количество жидкости и быстро вводят ее в реакционный сосуд. При появлении пламени в колбе считают, что произошло самовоспламенение. Опыт повторяют с таким же количеством жидкости до тех пор, пока не найдут минимальную температуру, при которой происходит самовоспламенение.

Стандартные температуры самовоспламенения паров жидкостей не являются минимальными, так как определяются в сосуде небольшого объема. Минимальная температура самовоспламенения паров жидкостей определяется в приборе МакНИИ (рис. 17), в котором объем реакционного сосуда

|

в 8 раз превышает объем сосуда в стандартном приборе.

Рис.17. Схема прибора МакНИИ для определения минимальной температуры самовоспламенения:

1,7,8 – нагреватели; 2 – реакционная крлба; 3 – крышка печи; 4 – нагревательная печь; 5,6,9 –термопары.

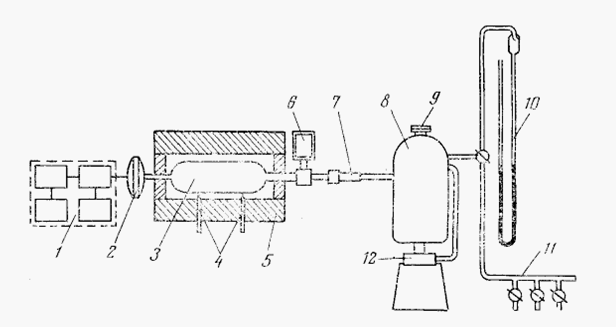

Температура самовоспламенения газов определяется обычно методом впуска на установке, показанной на рис.18.

Рис.18. Схема установки для определения температуры самовоспламенения газов методом впуска:

1 – блок записи давления; 2 – датчик давления; 3 – реакционный сосуд; 4 – термопары; 5 – нагревательная печь; 6 – электромагнитный клапан; 7 – огнепреградитель; 8 – смеситель; 9 – предохранительный клапан; 10 – ртутный манометр; 11 – гребенка; 12 – насос-мешалка.

Установка состоит из электропечи 5 с двумя термопарами 4 и кварцевым сосудом 3, имеющим два штуцера. Один штуцер подсоединен к датчику давления 2 с блоком записи давления /, второй — к электромагнитному клапану 6 для быстрого пропуска смеси из смесителя 8 через огнепреградитель 7 в реакционный сосуд. В смеситель 8, имеющий предохранительный клапан 9, через гребенку 11 подаются компоненты газовой смеси, парциальное давление которых измеряется ртутным манометром 10. Однородность смеси в смесители поддерживается мешалкой 12.

Перед испытанием печь нагревают до требуемой температуры и через открытый клапан эвакуируют всю систему до остаточного давления 400—700 Па. Затем, перекрыв клапан 6, подготавливают в смесителе испытуемую смесь и, открыв клапан 6, впускают ее в реакционный сосуд. За эффектом самовоспламенения наблюдают визуально через смотровое стекло. Если в течение 5 мин самовоспламенения не произойдет, опыт прекращают и готовят новый нагрев сосуда до более высокой температуры. Так продолжают до определения температуры самовоспламенения испытуемой газовой смеси.

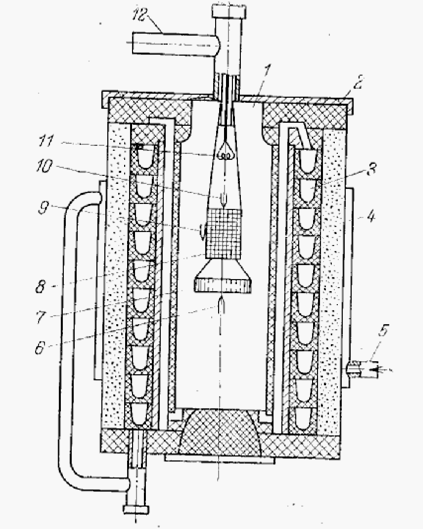

Температуру самовоспламенения твердых неплавких веществ и материалов определяют на приборе ВНИИПО (рис.19).

|

Рис.19. Прибор ВНИИПО:

1 — реакционная камера; 2 — крышка; 3 — нагреватель; 4 — теплоизоляция; 5, 12 — штуцера; 6, 9, 10 — термопары; 7 — противень; 8 —- корзинка; 11— спираль — источник зажигания.

| | | следующая лекция ==> | |

| Подставляя выражение скорости реакции, получим | | | Процесс возгорания и воспламенении |

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Читайте также: