Дифференциальная диагностика туберкулезной интоксикации у детей

Туберкулезная интоксикация - клиническая форма первичного туберкулеза, харктеризуеться симптомокомплексом функциональных расстройств, но без установленных локальных проявлений заболевания.

Патоморфология. При туберкулезной интоксикации наблюдают минимальные специфические и параспецифических изменения, прежде всего в увеличенных лимфатических узлах, а также селезенке, интерстициальной ткани легких, печени и других органах.

Ранняя туберкулезная интоксикация. Под этим понятием понимают одно из проявлений периода первичной туберкулезной инфекции, характеризующееся симптомокомплексом функциональных нарушений и объективными признаками интоксикации, выявляющихся в периоде виража туберкулезных реакций. Клиника: повышение (постоянный субфебрилитет), ухудшение аппетита, изменение поведения ребенка, школьники снижение успеваемости. Параспецифические изменения: кератоконьюктивит, блефарит, узловая эритема и т.д. увеличение более 5-6 групп периферических лимфоузлов.

Увеличение ЧСС, приглушенности тонов. В легких - непостоянного характера сухие хрипы. В моче - умеренная нестойкая протеинурия. В гемограмму лейкоцитоз, гипохромная анемия, эозинофилия, повышение СОЭ (15-25 мм / ч). Однако локальных форм туберкулеза не выявляется ни какими из современных методов диагностики. Если вышеперечисленные симптомы наблюдаются у ребенка более 1 года, говорят о хронической туберкулезной интоксикации. Морфологической основой туберкулезной интоксикации является микроспецифичний процесс в лимфоструктурах организма.

Клиника. Часто меняется поведение ребенка, он становится раздражительным, лабильной, теряет жизнерадостность, быстро устает, снижается способность концентрировать внимание, ухудшается аппетит, ослабляется память, появляется потливость, иногда субфебрильная температура тела, диспепсические расстройства.

У части детей первичная туберкулезная инфекция может протекать с более или менее выраженными функциональными нарушениями. Под ранней туберкулезной интоксикацией принято понимать одно из проявлений периода первичной туберкулезной инфекции, характеризующееся симптомокомплексом функциональных нарушений и объективными признаками интоксикации, проявляющиеся в периоде виража туберкулиновых реакций или в течение первого года после виража. При этом даже тщательное клинико-рентгенологическое обследование не позволяет выявить локальных проявлений туберкулеза. У детей преимущественно из ячеек туберкулезной инфекции или непривитых вакциной БЦЖ функциональные нарушения могут быть обнаружены еще в предаллергическом периоде. В этих случаях ранняя интоксикация нередко протекает по типу так называемой инициальной или инвазивной лихорадки.

Ранние клинические проявления функциональных нарушений - повышение температуры тела, ухудшение аппетита, изменение поведения ребенка, у школьников - снижение успеваемости и т.д.

Температура тела чаще субфебрильная, не превышающей 37,3 . 37,5 ° С, наблюдается от нескольких дней и недель до 3-4 мес и более. Иногда на фоне незначительного субфебрилитета, периодически чередуется с нормальной температурой, отмечаются подъемы до фебрильных показателей. У некоторых детей своеобразное нарушение терморегуляции проявляется в немонотермичному характере температурной кривой: отмечается значительная разница достигает иногда 1 ° С и более, между утренней и вечерней температурой, причем верхний предел температуры может не превышать 37 ° С. Часто отмечаются жалобы на ухудшение аппетита, у детей раннего возраста - на диспепсические расстройства (срыгивания, рвота, кишечные дисфункции), уменьшение прибавки массы тела. Физическое развитие, как правило, не страдает, заметного отставания в росте и массе тела, в отличие от хронической туберкулезной интоксикации, обычно не бывает.

Меняется поведение детей: появляются раздражительность, обидчивость, плаксивость, вялость, утомляемость, снижается способность концентрировать внимание, вследствие чего может отмечаться снижение успеваемости в школе. При осмотре иногда можно обнаружить различные параспецифические изменения в виде кератоконъюнктивитов, блефарита, фликтен, узловой эритемы, умеренной гиперемии слизистых оболочек зева и носа, насморка. У части детей с этими проявлениями могут быть связаны жалобы на покашливание, реже - артралгии. У части детей в этом периоде встречаются очаговые и дистрофические изменения костной ткани.

В первые месяцы после виража туберкулиновои чувствительности у некоторых детей проявляются неустойчивое увеличение печени, реже - селезенки. В моче могут появляться умеренная нестойкая протеинурия, увеличение количества форменных элементов. Все эти швикоминучи изменения внутренних органов имеют токсико-аллергическое происхождение, этиологически связанные с воздействием на организм МВТ. В гемограмме обнаруживают небольшой лейкоцитоз, нейтрофилез с умеренным палочкоядерным смещением, лимфопению, моноцитоз, эозинофилия, умеренное увеличение СОЭ. Нередко более выраженным изменениям в крови сопутствуют значительные функциональные нарушения.

Результат ранней интоксикации при своевременно начатом лечении обычно благоприятный: функциональные нарушения и симптомы интоксикации полностью исчезают, и наступает выздоровление. При неблагоприятных условиях (у детей, ослабленных интеркуррентными заболеваниями, при массивном инфицировании или частых экзогенных суперинфекции и т. Д.) Отмечается тенденция к длительной затяжному течению, и ранняя интоксикация переходит в хроническую или развиваются локальные формы первичного туберкулеза.

Хроническая туберкулезная интоксикация может быть результатом несвоевременно выявленного или недостаточно эффективно леченого раннего периода первичной туберкулезной инфекции. Подобного рода генез чаще в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте. У детей старшего возраста и подростков она нередко является поздним проявлением длительно существующей инфекции в организме, являясь одним из вариантов хронического течения первичной туберкулезной инфекции, или следствием позднего обострения нодулярного компонента первичного туберкулеза. Установлено, что в подростково-юношеском возрасте хроническая туберкулезная интоксикация имела непосредственную связь с первичным периодом туберкулезной инфекции всего лишь у 1/4 больных, у других от момента инфицирования до первых проявлений болезни отмечался период клинического благополучия длительностью от 2 до 10 лет и более .

В современных условиях, благодаря своевременному выявлению раннего периода первичной туберкулезной инфекции и широкого применения химиопрофилактики, в структуре впервые выявленных туберкулезом детей и подростков удельный вес больных с хронической туберкулезной интоксикацией относительно невелика. Использование при обследовании больных рентгенотомографических и бронхоскопических методов исследования позволяет своевременно выявить локальные формы туберкулеза. Поэтому можно считать, что в будущем удельный вес хронической туберкулезной интоксикации становиться еще меньше.

Характерными симптомами хронической туберкулезной интоксикации являются те же функциональные нарушения, и при ранней, но чаще более выражены, устойчивые, длительно хранящихся, иногда в течение ряда лет. На первый план выступают симптомы нейровегетативной дистонии и нейроэндокринных дисфункций: головные боли, повышенная утомляемость, нарушение сна, потливость, нарушение терморегуляции. Реже встречаются жалобы на боли в сердце, в животе, запоры, тошноту. Характерные эмоциональная лабильность, быстрая смена настроения; в одних могут преобладать явления возбуждения, эйфории, у других - вялость, апатия, подавленность. У подростков в ряде случаев перечисленные неврастенические симптомы бывают более выраженными, чем у детей, что, видимо, связано еще с что происходит в подростковом возрасте нейроэндокринной перестройкой организма. При объективном обследовании наблюдают бледность, снижение тургора кожи, иногда параспецифических реакции (узловатая эритема, кератоконъюнктивитом, блефарита, фликтены), увеличение периферических лимфатических узлов.

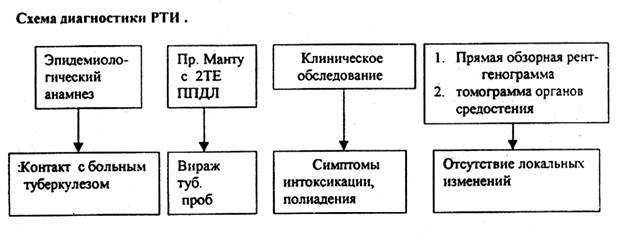

Диагностика. Диагноз туберкулезной интоксикации основывается на основании наличия виража туберкулиновых реакций, симптомов интоксикации, отсутствии изменений на рентгенограмме и томограмме, при условии исключения интоксикации другой этиологии. В сомнительных случаях рекомендуется применять пробное лечение противотуберкулезными препаратами длительностью до 3-х месяцев. Дифференциальная диагностика проводится со следующими заболеваниями: хроническим тонзиллитом, глистной инвазией, гепатохолецистит, пиелонефритом.

Ранняя туберкулезная интоксикация - это первая клиническая форма, возникающая после заражения в ранее неинфицированных организме. Туберкулезная интоксикация характеризуется функциональными расстройствами - вялость, сонливость, раздражительность, потеря аппетита, субфебрильная температура, бледность, повышенное потоотделение. При объективном обследовании можно обнаружить параспецифических реакции в виде токсико-аллергического кератоконъюнктивит, узловатой эритемы, микрополиадения, увеличение печени и селезенки. Локальных изменений в легких нет. В крови могут быть незначительные проявления анемии, умеренный лейкоцитоз (до 8-10 х 109 / л), сдвиг нейтрофилов влево, лимфопения, лейкоцитоз и умеренно увеличенная СОЭ до 20-25 мм / ч. На рентгенограмме органов грудной клетки и томограмме на бифуркации трахеи структурных патологических изменений не выявляется.

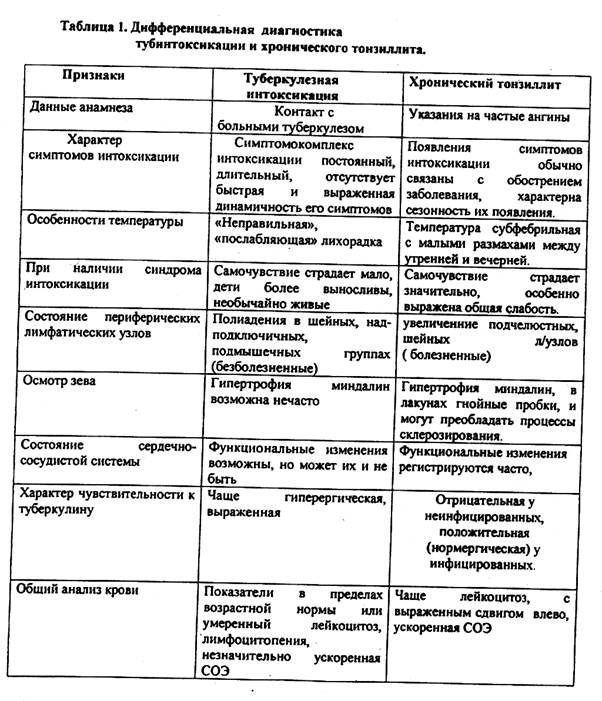

Хронический тонзиллит занимает одно из ведущих мест в патологии детского возраста, в ряде случаев он сопутствует туберкулезную интоксикацию, и вполне логично предположить, что оба процесса, взаимодействуя, усиливают друг друга. Но, однако, на определенном отрезке времени интоксикация обусловлена одним из этих факторов, другой же процесс существует в скрытом состоянии. Подобные задачи (вопросы) повсеместно встают перед врачом.

Следует учесть данные анамнеза: обострение тонзиллогенной интоксикации были связаны обычно с перенесенными повторными ангинами, хроническом тонзиллита сопутствуют более или менее длительные периоды ремиссии. Симптомы же хронической туберкулезной интоксикации сохраняются почти непрерывно. Ребенок, страдающий хронической туберкулезную интоксикацию, отличается от больного с тонзиллогенной интоксикацией. Обычно они не жалуются ни на одышку, ни на физическую слабость, нередко приходиться слышать от детей, страдающих хронической тонзиллогенной интоксикацией и ревматизмом. Больные ревматизмом и дети с хронической тонзиллогенной интоксикацией менее жизнерадостные, больше жалуются на общую слабость.

Состояние их на фоне повышения температуры тела до 38 ° С ухудшается больше, тогда как дети с хронической туберкулезной интоксикацией хорошо переносят повышение температуры тела даже выше 38 ° С. При осмотре больных с хроническим тонзиллитом могут быть обнаружены пробки в лакунах, гноевидная жидкость, неприятный запах изо рта, сращение миндалин с дужками. При туберкулезе отмечается обычно равномерное, безболезненное увеличение всех групп периферических лимфоузлов. При хроническом тонзиллите были увеличены прежде всего регионарные по отношению к зева лимфоузлы.

Ревматизм. При наличии узловатой эритемы, жалоб на боли в сердце, артралгии, объективных данных, определяемых со стороны сердечно-сосудистой системы в виде приглушение тонов сердца, систолического шума и т.д. возникают подозрения на ревматической инфекции. О ревматизме могут свидетельствовать прогрессирующая поражение сердечно-сосудистой системы, выраженные изменения в гемограмме в виде лейкоцитоза, моноцитоза, повышенной СОЭ, положительных тестов на активность ревматизма.

Гепатохолецистопатии. Клиническая картина при этих заболеваниях у детей может быть частый смутной и замаскированной. Имеет значение появление болей натощак или в связи с употреблением пищи, погрешностей в питании, диспепсических явлений. Во время приступов болей в животе отмечаются напряжение мышц в подреберье, рвота, увеличение печени, болезненность при пальпации в области печени, диагностика дополняется дуоденальным зондированием, холецистографии, соответствующими лабораторными исследованиями.

Пиелонефрит. Диагноз обосновывается столько клиническими явлениями, сколько лабораторными и инструментальными исследованиями. Изменения в моче у больных с хронической туберкулезной интоксикацией отсутствуют, а у детей с ранней туберкулезной интоксикацией- преходящи и умеренные, функция почек не страдает. Имеют значение посевы мочи на банальную флору.

Гипертиреоз. Его необходимо исключить у детей старшего возраста, особенно в препубертатном периоде. При гипертиреозе температура тела чаще субфебрильная, но монотонная. Похудение не обязательно сопровождается угнетением аппетита, имеют значение увеличения щитовидной железы, глазные симптомы, наличие признаков адинамии и астенизации. Основной обмен при гипертиреозе был повышен.

Гельминтозы у детей сопровождаются тошнотой, рвотой натощак, выраженной слюнотечением, неприятными ощущениями в подложечной области.

Температура тела остается обычно нормальной. Симптомов микрополиаденита нет. В крови часто выраженная эозинофилия, в легких встречаются эозинофильные инфильтраты. Для исключения гельминтозов необходимы повторные соскобы и исследование кала на яйца гельминтов.

Длительный субфебрилитет, сопровождающий не обнаружены очаги инфекции, встречается после перенесенных банальных инфекций, профилактических прививок и т. Д, чаще у детей, склонных к аллергическим реакциям. Следует иметь в виду, что при туберкулезной интоксикации температура тела не носит постоянный характер, отмечаются значительные суточные размахи. Устойчивый монотонный субфебрилитет с малыми колебаниями температуры тела в течение дня, максимальным ее повышением до 18-20 ч не очень типичный для туберкулеза и чаще встречается при хронической инфекции. Для исключе ния термоневрозов как вариантов вегетодистонии и подтверждения инфекционной природы субфебрилитета могут быть использованы амидопириновая проба Галло и рефлекс терморегуляции по Щербаку.

В ряде случаев в туберкулезное отделение поступают на обследование дети, у которых единственным поводом для этого послужили узловатая эритема или другие токсико-аллергические проявления. Для исключения специфической этиологии их имеют значение выявления очагов инфекции, анамнез, исключение локальных проявлений туберкулеза, признаков активности туберкулезной инфекции, возможности инфицирования МВТ. Собственный практический опыт и опубликованные данные свидетельствуют о том, что при первичном туберкулезе эти проявления стали встречаться значительно реже, чем раньше, и специфическая природа их нередко не подтверждается. В заключение следует еще раз подчеркнуть, что в дифференциальной диагностике туберкулезных интоксикаций у детей, вместе с исключением локальных проявлений туберкулеза и неспецифических заболеваний, необходимо использовать весь комплекс исследований для выявления признаков активности туберкулезной инфекции. Это позволит избежать гипердиагностикы туберкулеза.

Лечение. Детям и подросткам с виражом туберкулиновых реакций проводят профилактику изониазидом в течение 3-х месяцев и наблюдают в 5.4 группе диспансерного наблюдения не менее года.

Лечение детей с туберкулезной интоксикацией проводят изониазидом в сочетании с этамбутолом или рифампицином в течение 4-6 месяцев при условии соблюдения санаторно-гигиенического режима; категория 3 (Кат3).

Дифференциальная диагностика

Следует в первую очередь исключить возможность интоксикации за счет хронических очагов инфекции в полости рта и носоглотки (кариес зубов, синуситы, аденоидиты, хронический тонзиллит), ревматизма, гепатохолецистопатий, инфекции мочевых путей, пиелонефритов, глистной инвазии, гипертиреоза и прочих состояний.

Хронический тонзиллит занимает одно из видных мест в патологии детского возраста; в ряде случаев он сопутствует туберкулезной интоксикации, и вполне логично предположить, что оба процесса, взаимодействуя, усиливают друг друга. Но, тем не менее, на определенном отрезке времени интоксикация обусловлена одним из этих факторов, другой же процесс существует в скрытом состоянии.

Подобные задачи (вопросы) повседневно встают перед врачом. Следует учесть данные анамнеза: обострения тонзиллогенной интоксикации связаны обычно с перенесенными повторными ангинами, хроническому тонзиллиту сопутствуют более или менее продолжительные периоды ремиссии.

Симптомы же хронической туберкулезной интоксикации сохраняются почти непрерывно. Ребенок, страдающий хронической туберкулезной интоксикацией, отличается от больного с тонзиллогенной интоксикацией.

При хронической туберкулезной интоксикации отмечается обычно более выраженная астенизация. А. А. Кисель подчеркивал, что дети с хронической туберкулезной интоксикацией на начальных этапах выносливые, необычайно живые.

Обычно они не жалуются ни на одышку, ни на физическую слабость, что нередко приходится слышать от детей, страдающих хронической тонзиллогенной интоксикацией и ревматизмом. Больные ревматизмом и дети с хронической тонзиллогенной интоксикацией менее жизнерадостны, менее активны, больше жалуются на общую слабость.

Состояние их на фоне повышения температуры до 38 °С страдает больше, тогда как дети с хронической туберкулезной интоксикацией хорошо переносят повышение температуры даже выше 38 °С.

При осмотре больных хроническим тонзиллитом могут быть выявлены в лакунах пробки, гноевидная жидкость, неприятный запах изо рта, сращения миндалин с дужками.

При туберкулезе отмечается обычно равномерное, безболезненное увеличение всех групп периферических узлов.

При хроническом тонзиллите увеличены прежде всего регионарные по отношению к зеву лимфоузлы.

Клинико-рентгенологические проявления туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов имеют сходство с лимфогранулематозом. Такие симптомы, как потеря массы тела, слабость, подъемы температуры до субфебрильных и фебрильных цифр, определяемые рентгенологически увеличенные внутригрудные лимфатические узлы, встречаются при обоих заболеваниях. При проведении дифференциального диагноза туберкулезного бронходенита и лимфогранулематоза учитывают следующие положения. При лимфогранулематозе вследствие развития синдрома иммунологической недостаточности туберкулиновые реакции выпадают…

Диссеминированные формы занимали в клинике детского туберкулеза в недалеком прошлом довольно значительное место. В настоящее время благодаря повышению резистентности организма человека к туберкулезу, широкому проведению специфической вакцинации и ревакцинации, более своевременной диагностике первичных форм туберкулеза у детей и эффективному их лечению диссеминированные формы туберкулеза в детском возрасте встречаются редко. По данным В. А. Фирсовой (1978),…

Выраженное клинико-рентгенологическое сходство с хроническим диссеминированным туберкулезом имеет крайне редко встречающийся у детей милиарный карциноз. Карциноз легких у детей является в большинстве случаев результатом метастазирования рака щитовидной железы [Кшановский С. А., 1978]. Клинически метастазы выявляются значительно раньше первичной опухоли. При проведении дифференциального диагноза с легочным карцинозом нужно учитывать следующие признаки. Общее состояние ребенка при карцинозе…

Лимфогранулематоз а — рентгенограмма; б — схема. Вместе с тем при утолщении медиастинальной плевры расширенное верхнее средостение может иметь выпрямленный или нерезко выпуклый контур, создающий трубоподобную конфигурацию средостения (симптом трубы). Правосторонние изменения в верхнем средостении более доступны обзору и документируются раньше левосторонних в связи с маскирующим влиянием сосудистых стволов. Н. И. Рыбакова (1983) рекомендует обратить…

Патогенез Развитию диссеминированных форм туберкулеза предшествует бациллемия. Источником бациллемии при первичном туберкулезе являются, как правило, внутригрудные лимфатические узлы, из которых микобактерии туберкулеза через грудной лимфатический проток попадают в яремную вену, правое сердце, малый и затем большой круг кровообращения. А. И. Абрикосов назвал этот путь лимфогематогенным. Если микобактерии туберкулеза попадают в большой круг кровообращения, создаются условия…

У части детей первичная туберкулезная инфекция может протекать с более или менее выраженными функциональными нарушениями различных органов и систем, В.Л.Яхнис, М.П.Похитонова, А.И.Кудрявцева, Р.А.Каменецкая, А.А.Кисель, изучая начальные проявления первичной туберкулезной инфекции, впервые описали комплекс функциональных нарушении, что позволило выделить в клинической классификации симптомокомплекс туберкулезной интоксикации.

Синдром туберкулезной интоксикации является составной частью клинических проявлений любой локальной формы туберкулеза или самостоятельной формой, которая определяется диагнозом ранняя туберкулезная интоксикация (РТИ).

Под РТИ понимают одно из проявлений РППТИ, которое характеризуется симптомо- комплексом функциональных нарушений и объективными признаками интоксикации, выявляющимися и период виража туберкулиновых проб или в течение первого года после виража. При этом тщательное обследование не дает возможности выявить локальные проявления туберкулеза.

Самыми ранними клиническими признаками функциональных нарушений являются нарушения со стороны нервной системы (иейровегетативные расстройства), что проявляется изменениями поведения ребенка: повышенной возбудимостью, раздражительностью, обидчивостью, плаксивостью, утомляемостью, вялостью. У детей раннего возраста нарушается сон, пропадает интерес к любимым игрушкам; у лиц старшего возраста - снижается способность концентрировать внимание, что часто приводит к снижению успеваемости, неусидчивости.

Виды температурных кривых, встречающихся при туберкулезной интоксикации:

1. - послабляющая лихорадка,

2. - неправильная лихорадка,

3. -истощающая лихорадка

1. не носит постоянный характер,

2. имеет значительные суточные размах,

3. обладает малой токсической отягощенностью.

Вегето-сосудистые нарушения проявляются параорбитальным цианозом, небольшой потливостью, нежной сосудистой сеткой на уровне верхнего угла лопаток (симптом Франка).

Важным клиническим симптомом туберкулезной интоксикации является полиадения. При этом постепенно увеличивается как количество групп, так и размеры лимфатических умов, и их число в каждой изпальпируемых групп. Наиболее часто пальпируются следующие группы периферических лимфатических узлов: шейные (задне., средне., переднешенные), над- и подключичные, подчелюстные, подмышечные, локтевые, паховые. В РППТИ лимфатические узлы имеют мягко-эластическую консистенцию, безболезненные. Нередко за счет явления периаденита происходит спаивание их между собой, при этом пальпируются цепочки лимфоузлов. Могут быть гиперплазированными и мезентериальные лимфатические узлы, являющиеся одной из причин периодических болей в животе. Часто у детей симптом полиадении сочетается с субфебрильной температурой.

При осмотре можно выявить различные параспецифические реакции на коже:

При осмотре также можно выявить параспецифические изменения в виде «сератоконьюктивитов, блефаритов, фликтен, отитов, реже артралгий. Иногда изменения в синовиальных оболочках обуславливают поражение суставов с развитием токсико-аллергического полиартрита под названием болезнь или ревматизм Понсе. Заболевание начинается с поражения мелких суставов (лучезапястных, фаланговых, реже голеностопных, коленных). Течение заболевания длительное и требует исключения ревматической этиологии.

При исследовании сердечно-сосудистой системы у части детей может отмечаться тахикардия, функционального характера систолический шум, колебания артериального давления. В моче могут появиться нестойкая протеинурия, увеличение количества форменных элементов. В анализах крови - невыраженный сдвиг формулы влево, эозинофилия, лимфоцитопения, незначительное увеличение СОЭ. В РППТИ возможно незначительное увеличение печени. Нередко с туберкулезной инфекцией связывают развитие перикардитического псевдоцирроза печени - ПИКА СИНДРОМ, который характеризуется наличием слипчивого перикардита, перигепатита и увеличенной плотной печени. Клинически: асцит, плеврит, отеки, одышка, набухшие вены шеи, груди и живота. Дифференцировать с перикардитом при первичном циррозе печени.

Таким образом, РТИ характеризуется многообразием клинических проявлений:

периодическим повышением температуры тела, ухудшением аппетита, нейровегетативными расстройствами, вегетососудистыми нарушениями, гиперплазией периферических лимфатических узлов, изменением показателей крови в период виража туберкулиновых проб. При этом возможны параспецифические изменения кожи, слизистых, синовиальных оболочек. При разнообразии функциональных нарушений для туберкулезной инфекции не характерна большая их динамичность.

На прямой обзорной рентгенограмме органов грудной клетки возможно выявление нарушения структуры корней легкого, усиление прикорневого рисунка, что обусловлено параспецифическими реакциями. Указанные изменения быстро (через 2-3 недели) исчезают.

При установлении диагноза РТИ назначается лечение 2 противотуберкулезными препаратами, схема терапии НЕ/НZ. Курс лечения - не менее 6 месяцев. Наблюдаются больные с РТИ по I группе диспансерного учета, через год переводятся в III -Б группу.

1 Выздоровление, т.е. фукциональные нарушения и симптомы интоксикации полностью исчезают при своевременно начатом лечении,

2. Развитие локальных форм туберкулеза при неблагоприятных условиях (массивное инфицирование, несвоевременное выявление заболевания).

Дифференциальная диагностика туберкулезной интоксикации проводится с интоксикациями неспецнфической этиологии (тонзиллитом, гайморитом, аденоидитом, кариесом зубов, глистной инвазией, вялотекущим пиелонефритом, гепатохолециститом, явлениями дискенезии желчевы водящих путей, начальнои фазой ревматизма).

В пользу туберкулезной интоксикации будут указывать:

1. данные эпидемиологического намнеза (указание па наличие контакта с больными туберкулезом).

2. Постепенное, длительное развитие симптомов интоксикации.

3. Отсутствие быстрой динамичности клинических симптомов.

4. Вираж туберкулиновых проб чаще с выраженной или гиперергической чувствительностью к туберкулину.

5. Результаты кожной градуированной пробы (положительные, гиперергические, уравнительные, парадоксальные).

6. Положительная реакция на разведения туберкулина№5, №6.

7. Возраст ребенка (чаще он диагноестируется в раннем и дошкольном возрасте).

Дифференциальная диагностика туберкулезной интоксикации с интоксикацией при хроническом тонзиллите представлена в таблице I,

Дискинезия желчевыводящих путей представляет собой нарушения моторики желчного пузыря и протоков. В основе нарушения лежат функциональные изменения желчевыделительной системы. Различают две основные формы дискенезии желчевыводящих путей - гипотоническую и гипертоническую. Диагноз основывается на данных:

1. появление болей различного характера, в зависимости от ее формы,

2. появление диспепсических явлений (тошнота, рвота, горечь во рту),

3. при пальпации живота (болезненность, напряжение мышц, положительные пузырные симптомы).

4. дуоденальное зондирование и анализ полученного содержимого (установление возможных вариантов нарушения желчеотделения).

5. холецистография (изменение показателей двигательной функции желчном системы). Глистно-паразитарные инвазии среди детей имеют широкое распространение. Наиболее пораженным контингентом являются дети от 7 до 12 лет Важным воздействием гельминтов на организм является механическое повреждение органов и тканей, также сенсибилизирующее воздействие продуктами обмена, а при гибели гельминтов и продуктами их распада. Гельминтозы обычно протекают хронически.

В острой фазе независимо от вида возбудителя может возникать общая аллергическая реакция, лихорадка, аллергические высыпания на коже, артралгии, бронхолегочный синдром, абдоминальный синдром, отечный синдром, миалгии, увеличение печени, лимфатических узлов. Часто заболевание сопровождается диспепсическими расстройствами, выраженной эозинофилией в анализах крови, в некоторых случаях эозинофильными инфильтратами в легких. У детей возможны эпилептические припадки, энурез, спазмы кишечника, что является результатом нейрорефлекторного влияния продуктов распада гельминтов. В диагностике помогает обследование на яйца глистов, дуоденальное зондирование.

Пнелонсфрит. Диагноз обосновывается не столько клиническими явлениями, сколько лабораторными и инструментальными исследованиями. При наличии мочевого синдрома необходимо обязательные посевы мочи как на банальную флору, так и на МБТ для исключения туберкулеза почек. У детей в раннем периоде первичной туберкулезной инфекции изменения в моче умеренные и скоропреходящие.

I. Начальным проявлением туберкулезной инфекции является:

а) инфицирование микобактериями туберкулеза

б) первичный туберкулезный комплекс

в) малые формы туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов

2. Основным методом выявления раннего периода первичной туберкулезной инфекции является;

а) рентгенологическое обследование

в) бактериологическое исследование

3. Виражом туберкулиновых проб не считается:

а) переход отрицательной реакции в положительную

б) переход положительной реакции в гиперергическую у раннее инфицированных МБТ лиц

в) нарастание размера папулы на б мм и более при наблюдающейся раннее поствакцинальной аллергии

4. Положительной реакцией на пробу Манту с2ТЕ ППД-Л считается:

б)гиперемия 12 мм

в) инфильтрат 2-4 мм

г) инфильтрат 5 мм и более

5. Реакцией гиперергического характера на пробу Манту с2ТЕ ППД-Л не считается:

а) папула 8 мм с везикулой

6. Критерием туберкулезной интоксикации, как формы туберкулеза у детей, является:

а) вираж туберкулиновой пробы

б) увеличение периферических лимфатических узлов

в) поражение виутригрудных лимфатических узлов

7. Признаком ранней туберкулезной интоксикации не является:

а) субфебрильная температура

б) вираж туберкулиновой пробы

г) гиперплазия внутригрудных лимфатических узлов

8 Показанием для направления на консультацию к фтизиопедиатру не является:

а) вираж туберкулиновой пробы

б) послевакцинная аллергия

в) нарастание размера папулы на 6 мм и более у лиц инфицированных МБТ

г) гиперергическая чувствительность к туберкулину

9. Следует ли проводить химиопрофилактику изониазидом у лиц инфицированных МБТ, страдающих эпилепсией:

10. Учитывается ли наличие лекарственной устойчивости МБТ у взрослых бактериовыделителей при выборе схемы превентивного лечения детей:

11. Детям с гиперергической чувствительностью к туберкулину из очагов туберкулезной инфекции, отягощенных социальным неблагополучием, следует проводить;

а) химиопрофилактику изониазидом

б) превентивное лечение изониазидом и этамбутолом

в) превентивное лечение изониазидом и рифампицином

Ответы к тестовым заданиям 1-г, 2-6; 3-6; 4-г. 5-6; 6-а; 7-г; 8-6; 9-6; 10-а, 11-в,

1. Янченко Е.Н., М.С Греймер Туберкулез у детей и подростков. -Ленинград, 1987.- с.58-63

2. Митинская Л.А.Туберкулинодиагностика //Пробл туб.-1998.-№3.- с.76-78-

3. Кшановский С.А. Профилактика туберкулеза у детей и подростков/ Киев, 1985 -с11-23.

4. Митинская Л-В. Хнмнопрофилактика туберкулеза //Пробл туберкулеза, ] 996.-3 -с8

5. Приказ №109 министерства здравоохранения Российской федерации от марта 2003г.

6. В С.Приходько Тонзиллярные кардиопатии у детей - Киев, 1987.- с. 54-96.

7. В.А.Аксенова и др. Новые подходы к наблюдению детей в VI группе диспансерного учета по туберкулезу/Москва, 1998г.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Читайте также: