Интоксикация анемии что это такое

Токсическая анемия (Anaemia toxica) – анемия, вызванная гемолитическими факторами, и гематологически характеризуется нормохромной и нормоцитарной картиной крови.

Этиология. Причинами заболевания токсической анемией являются отравления животных гемолитическими ядами (ртуть, свинец, мышьяк, госсипол, сапонины, фенилгидразин, хлороформ, сероуглерод, яды насекомых и змей), ожоги, а также токсины бактериального, кишечного происхождения и гемоспоридиозы (пироплазмоз, бабезиеллез, тейлериоз и др.). Ядовитые вещества проникают в организм животного через кожу, слизистые оболочки, через легкие, желудочно – кишечный тракт или могут образовываться внутри самого организма больного животного.

В зависимости от реактивности организма и характера интоксикации различают острые и хронические формы анемии.

При попадании в организм животного кровяные яды вызывают раздражение тканевых и сосудистых рецепторов. От этих рецепторов в центральную нервную систему устремляются потоки необычных для организма животного импульсов, которые извращают характер эфферентных влияний на кровеносные органы и приводят к расстройствам их функций.

Прямое действие яда на циркулирующие в крови эритроциты хотя и сохраняется, но кора головного мозга рефлекторно и через нейрогуморальное звено изменяет (повышает или понижает) чувствительность эритроцитов к патогенному раздражителю.

В патогенезе гемолитической анемии имеет место усиленное разрушение эритроцитов в кровяном русле с реактивной гиперплазией кроветворных органов и повышенной гемолитической деятельностью ретикулоэндотелиальной ткани. На этой почве в организме больного животного возникает гемолитическая желтуха.

Патологоанатомические изменения у больных токсической анемией сопровождаются желтушностью слизистых оболочек и серозных покровов, нередко имеют место кровоизлияния в коже, слизистых оболочках и различных органах. Селезенка увеличена в объеме и полнокровная. В печени находим дегенеративные изменения. Масса красного костного мозга увеличена за счет желтого. В результате повышенного распада эритроцитов в эндотелии селезенки, костного мозга откладывается железосодержащий пигмент (гемосидероз). При интоксикации большими дозами замена желтого мозга отсутствует.

Клиническая картина. Для больных токсической анемией характерна депрессия, анемичность и желтушность видимых слизистых оболочек и кожных покровов, увеличение селезенки и ее чувствительность. Иногда на первый план у больного животного выступают симптомы свойственные анемии: сердцебиение, одышка, при незначительной физической нагрузке больное животное испытывает слабость. Если в процессе болезни происходит разрушение 1/60 всего количества эритроцитов, то у больного животного регистрируем признаки гемоглобинурии. В связи с усиленным гемолизом эритроцитов сыворотка крови приобретает насыщенно золотистый цвет. Происходит повышение количества билирубина, дающего непрямую диазореакцию, у лошадей количество билирубина повышается до 12,8 мг%, у крупного рогатого скота и свиней – до 1,6 мг%, в моче происходит увеличение содержания уробилина, из-за чего моча имеет красновато-бурый оттенок.

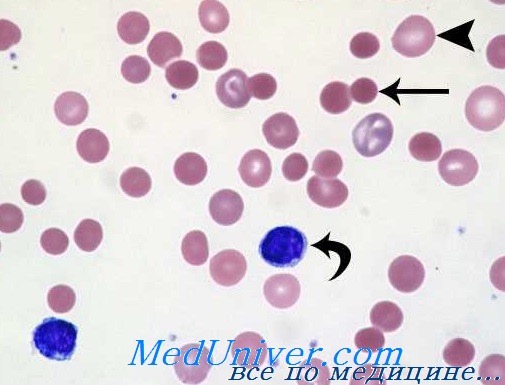

Наиболее характерным, ярким симптомом тяжелого отравления животного гемолитическими ядами является обилие в крови холестерина, липидов, а также сахара, вследствие чего у животного появляется временная глюкозурия. Выше указанные симптомы говорят о нарушении функции печени. Выявляемые в ходе клинического обследования, симптомы со стороны других внутренних органов, являются нехарактерными для этого заболевания. К 5-7дню болезни в картине крови отмечается резкое падение количества эритроцитов, притом более сильное, чем уменьшение содержания гемоглобина. Цветной показатель, который вначале болезни достигает 1,3-1,4 (гипохромная анемия), а затем (на 6-8-е сутки) постепенно возвращается к исходной величине. Происходит понижение резистентности эритроцитов – когда впервые дни начинают появляться тени эритроцитов, регистрируем анизоцитоз. Диаметр красных кровяных телец колеблется в пределах 3,3-10,2µ. Количество ретикулоцитов к 5-7-му дню болезни в 5-10 раз превышает исходные цифры (у свиней, рогатого скота). При исследовании крови, кроме ретикулоцитов, находят полихроматофилы, эритроциты с базофильной пунктацией, нормобласты. Количество тромбоцитов в крови падает. В первые дни болезни, у больного животного в 1мм³ крови насчитывают до 20тысяч лейкоцитов, а к 20-му дню количество лейкоцитов снижается до нормы. Лейкоцитарная формула дает нейтрофилию с выраженным сдвигом влево. В нейтрофилах отмечаем дегенеративные изменения ядра и протоплазмы. В зависимости от вида пораженного токсической анемией животного к 20-25-му дню (свиньи, собаки) морфологический состав крови приходит к норме.

При остром течении анемии в костномозговом пуктате отмечаем увеличение количества ядерных форм на 20-30%. Костномозговой индекс приобретает ясно выраженный эритробластический характер. В эритробластограмме происходит увеличение процента молодых эритробластических форм при одновременном уменьшении процента нормобластов. Количество ретикулоцитов (гранулофилоцитов) повышается по сравнению с нормой в несколько раз с преобладанием в эритрограмме форм, насыщенных субстанцией. Одновременно с регенеративными изменениями в костном мозге отчетливо выступают и признаки дегенеративного характера.

Течение. Учитывая, что причины токсической анемии действуют на организм больного животного обычно ограниченный промежуток времени, у организма сохраняется значительная способность к регенерации. Это проявляется также миелоидной метаплазией в селезенке и печени животного. Интенсивность регенерации крови напрямую зависит от резистентности организма, вида животного, его возраста, условий содержания, кормления и своевременно начатого лечения. В случае отравления животного малыми дозами гемолитических ядов, токсическая анемия у животного протекает легко; при поступлении в организм больших доз сильнодействующих веществ у животного может наступить смертельный исход.

Диагноз. Диагноз на токсическую анемию, как и при других болезнях животных, ставится комплексно с учетом анамнеза, клинической картины, изучения причинных факторов и условий развития заболевания, результатов гематологических данных и исследования размеров эритроцитов, костномозгового кроветворения и пигментного обмена. Характерным признаком токсической анемии является легкая желтушность видимых слизистых оболочек, повышенное количество непрямого билирубина в крови, увеличение содержания стеркобилина в фекалиях и уробилина в моче, гиперфункция селезенки наряду с признаками гемолиза (гемосидероз печени, селезенки, костного мозга и др.) и, наконец, картина изменений количественного и качественного состав красной крови.

Дифференциальный диагноз. Необходимо исключить инфекционные и гемоспоридиозные заболевания, сопровождающиеся изменением картины крови, особенно инфекционную анемию лошадей).

Лечение. Лечение больных токсической анемией животных начинают с создания для них хороших условий ухода, содержания, назначают диету, богатую белками и витаминами (А, В и С), а также организуют ежедневное пребывание больного на свежем воздухе. В том случае, если анемия вызвана действием ядов, ветспециалистам необходимо срочно их вывести из организма путем промывания желудочно-кишечного тракта, дачей слабительных и мочегонных. В случае острого отравления животного гемолитическими ядами проводят кровопускание, с последующим вливанием физиологического раствора вместе с плазмой или сывороткой. Отдельным больным животным можно провести переливание крови.

Для борьбы с возникшей интоксикацией организма показано внутривенное введение гипертонических растворов хлорида натрия, кальция и глюкозы. С целью стимуляции гемопоэза, при недостаточной регенерации крови, больным животным назначают камполон, антианемин (для крупного рогатого скота и лошадей 0,05 -0,08 мл, для свиней и овец 0,1-0,2 мл на 1кг живого веса), витогепат, витамин В12 (внутримышечно крупным животным 300-500мкг, мелким — 30-50 мкг 1 раз в 2 дня), а также препараты железа, мышьяка и аскорбиновой кислоты. Для профилактики закупорки почечных канальцев гемоглобиновым детритом больным животным вводят щелочи и большое количество жидкости.

Профилактика. Для предупреждения токсической анемии животных необходимо предохранять от соприкосновения с гематологическими ядами, а также проводить профилактические мероприятия против инфекционных и инвазионных заболеваний распространенных в данной местности.

Значительные потери железа организмом могут привести к развитию железодефицитной анемии — патологическому состоянию, характеризующемуся снижением количества гемоглобина в крови.

Железодефицитная анемия, как правило, сопровождается следующими симптомами: быстрая утомляемость, постоянная слабость и снижение работоспособности, бледность кожи, сухость волос, расслоение ногтей.

Прием железосодержащих препаратов является важной мерой при профилактике анемии.

Железо относится к микроэлементам, жизненно необходимым нашему организму.

Дефицит железа в организме может вызвать развитие железодефицитной анемии.

По данным ВОЗ 1 , в 21-ой из 41-ой страны, по которым имеются данные, более одной трети девушек в возрасте 15–19 лет страдают от анемии.

Регулярные физические нагрузки увеличивают потребность организма в железе.

Узнать стоимость.

Недостаток железа может стать причиной многих проблем: от усталости и выпадения волос до анемии. Миллионы людей испытывают дефицит этого микроэлемента и даже не подозревают об этом. Как распознать железодефицитную анемию и вовремя принять меры? Можно ли справиться с ней без серьезного лечения? Как защитить себя и своего ребенка? Обо всем этом вы узнаете из статьи.

Что такое железодефицитная анемия

По причине недостатка железа развивается около 70% всех анемий. Из-за малого количества этого микроэлемента перестают образовываться молекулы гемоглобина. В результате кровь начинает переносить гораздо меньше кислорода. Дефицит железа в других тканях приводит к проблемам с кожей, волосами, сердцем и пищеварением.

Если организм уже ощущает недостаток железа, но заболевание еще не развилось, такое состояние называют сидеропенией или железодефицитом.

Чаще всего анемия встречается у женщин в период фертильности, у беременных, а также у подростков 12–17 лет. К пожилому возрасту мужчины догоняют женщин по частоте возникновения синдрома и даже опережают их. До 60% детей, рожденных от многоплодной беременности, и малыши на первом году жизни также страдают от недостатка железа.

Еще до развития анемии появляются специфические для сидеропении признаки. Чаще всего поражаются кожа и волосы, желудок и кишечник, сердечная мышца, нервная система.

Если расположить симптомы дефицита железа от самых частых к более редким, то получится такой список:

- сухая кожа;

- ломкие слоистые ногти;

- изменение формы ногтей, их поперечная исчерченность;

- секущиеся кончики волос, замедленный рост;

- утомляемость, астения, слабость;

- бледность;

- нарушение вкуса, желание есть зубную пасту, мел, краски и так далее;

- странное пристрастие к запахам;

- заеды на губах.

При снижении гемоглобина появляются признаки недостатка кислорода в крови — головокружения, обмороки. Часто беспокоят сердцебиение и шум в ушах.

Для выявления скрытой или явной сидеропении проводят анализ крови и определяют:

- гемоглобин;

- количество эритроцитов;

- среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (MCH) и среднюю концентрацию гемоглобина в эритроцитах (MCHC);

- ферритин;

- трансферрин;

- железосвязывающую способность сыворотки (ОЖСС) и др.

При железодефицитной анемии все параметры, кроме ОЖСС, понижаются.

Недостаток железа нарастает постепенно и проходит несколько стадий.

Первую стадию называют прелатентной. На этой стадии железа расходуется больше, чем поступает в организм, но его запасов в тканях еще достаточно. Прелатентный дефицит железа достаточно легко скорректировать, изменив свое питание. Можно также использовать БАДы, специальное лечебное питание. Такая профилактика поможет восстановить запасы нужного микроэлемента и предотвратить развитие анемии.

Если дефицит не устранен, постепенно начинают истощаться запасы железа в тканях. При этом уровень гемоглобина не меняется, но могут появиться специфические признаки. При исследовании можно обнаружить снижение ферритина и трансферрина.

При латентном дефиците также нужно пересмотреть питание, использовать специальные БАДы, комплексы витаминов. Для групп риска, таких как беременные или дети, врач может уже на этой стадии прописать препараты железа.

Если срытый дефицит не скорректировать, развивается железодефицитная анемия. При анемии обязательно нужно принимать специальные препараты. Лечение обычно длится все время, пока организм испытывает потребность в железе или пока не устранены причины его дефицита.

Синдром сидеропении может развиваться из-за нескольких причин:

- несбалансированное питание;

- заболевания желудка или кишечника;

- потеря крови;

- увеличенная потребность в железе.

Именно по последней причине симптомы железодефицитной анемии возникают у беременных и у детей.

Риск железодефицитной анемии гораздо выше для:

- новорожденных;

- детей во время активного роста;

- беременных и кормящих мам;

- женщин репродуктивного возраста, то есть тех, у кого происходят менструальные кровотечения.

Один из основных факторов риска железодефицитной анемии — беременность. Будущая мама должна обеспечить этим микроэлементом не только себя, но и ребенка. К моменту рождения в организме малыша накапливается около 300 мг железа, полученного от матери.

Для новорожденных единственным источником железа является грудное молоко. Если в организме кормящей мамы его недостаточно, то страдать будет и ребенок. Железо участвует в формировании нервной ткани, и его дефицит сильно сказывается на развитии малыша.

Во время активного роста сидеропения может развиться практически у 50% детей. Особенно ей подвержены девочки из-за более активного роста и в период начала менструаций. Женщины в целом больше склонны к сидеропении из-за регулярной потери крови при менструальных кровотечениях. Особенно если из-за гормональных нарушений эти кровотечения становятся длительными и обильными.

Сидеропению можно обнаружить еще до снижения гемоглобина. Для этого определяют ферритин, трансферрин и ОЖСС сыворотки. Снижение первых двух показателей с одновременным повышением ОЖСС говорит об истощении запасов железа, которые находятся в тканях.

При анемии нехватка железа начинает влиять на выработку гемоглобина. В норме у женщин гемоглобин должен быть выше 120 г/л. У мужчин — не менее 130 г/л. Для беременных женщин нормы опускаются до 110 г/л.

Снижение гемоглобина ниже этой нормы говорит о легкой степени анемии. Если его уровень упал до 70–89 г/л — это средняя степень тяжести. При тяжелой патологии гемоглобин падает ниже 70 г/л.

На железодефицитную анемию также указывают:

- MCH ниже 27 пг;

- MCHC ниже 30 г/дл.

Анализы помогают установить причину анемии, но для назначения лечения обязательно учитывают самочувствие пациента, факторы риска и другие особенности.

На стадии скрытого дефицита, когда гемоглобин еще не понижен, достаточно скорректировать питание, начать принимать витамины, определенные продукты и БАДы. Организм сам усиливает всасывание железа из кишечника и может достаточно быстро восстановить дефицит.

При выраженной железодефицитной анемии без специализированных препаратов уже не обойтись. Они позволяют быстро восстановить запас железа, активировать образование гемоглобина и эритроцитов.

Диета не поможет справиться с серьезной анемией. Но правильное питание может предотвратить развитие первичного дефицита железа.

Советы по питанию при дефиците железа:

- мясо, печень и яйца — лучшие продукты при сидеропении;

- из овощей и фруктов усваивается не более 1–5% железа;

- витамины С, В, фолиевая кислота и медь улучшают всасывание железа;

- кальций, танины, оксалаты и фосфаты снижают биодоступность железа, а значит:

- употребление крепкого чая желательно свести к минимуму;

- молочные продукты следует употреблять отдельно от содержащих железо.

В пище содержатся одновременно ионы двухвалентного и трехвалентного железа. Оба этих иона всасываются в кишечнике. В организме ионы железа могут окисляться и восстанавливаться, переходя в разные формы. С ферритином, транспортным белком, связывается трехвалентное железо. А перед тем как стать частью молекулы гемоглобина, оно превращается в двухвалентное.

Чтобы увеличить содержание железа в пище можно использовать специальные БАДы. Большинство витаминов и БАДов, обогащенных железом, содержат его органические соли, такие как фумарат, глюконат, бисглицинат.

Некоторые из этих препаратов кроме самого железа содержат витамины и микроэлементы, которые помогают его усвоению и транспортировке.

Также существуют БАДы, созданные на основе природного сырья и дополнительно обогащенные солями железа. К ним можно отнести гематоген, пивные дрожжи, обогащенные органическими солями железа и т.д.

Для лечения железодефицитной анемии БАДы принимают по инструкции около 3 месяцев либо другим курсом, который назначил лечащий врач.

Препараты для терапии железодефицитной анемии могут содержать ионы двухвалентного или трехвалентного железа. Препараты двухвалентного железа хорошо усваиваются организмом.

Лекарства с трехвалентным железом вызывают меньше побочных эффектов. Благодаря массивному гидроксид-полимальтазному комплексу они не могут самостоятельно пройти через мембрану клеток. С одной стороны, это ухудшает всасывание препарата, а с другой — исключает возможность передозировки.

Препараты принимают по схеме, назначенной врачом. Обычно во время еды — это улучшает всасываемость лекарства. Самыми частыми побочными эффектами от любых железосодержащих препаратов являются запоры, тошнота и боли в животе.

Лечение должно продолжаться около 3–5 месяцев.

Переливание крови — это самый последний метод, который используется только тогда, когда на кону стоит жизнь человека. Каждый такой случай индивидуально обсуждается консилиумом врачей.

Переливание эритроцитной массы теоретически возможно при уровне гемоглобина ниже 60–70 г/л, при тяжелых признаках анемии, при гематокрите ниже 21–26% и при отсутствии какой-либо реакции на лечение другими препаратами. Только при одновременном соблюдении всех этих условий может идти речь о трансфузии.

Для лечения детей удобно использовать препараты в виде сиропа или капель. Для грудничков можно добавлять капли в молочную смесь, точно рассчитав дозировку с помощью врача. Детям постарше можно давать сироп. Такие формы препаратов имеют приятный сладкий вкус, и лечение обычно не вызывает проблем.

Для профилактики можно использовать БАДы в виде сиропов или гематоген.

Для детей дозы должны рассчитываться с учетом их веса и содержания железа в препарате. На килограмм веса обычно необходимо 3–5 мг в сутки. В любом случае, стоит посоветоваться с педиатром и нужно изучить инструкцию.

Железодефицит — коварное заболевание, которое может развиваться скрыто и долгое время не будет давать о себе знать. Профилактика сидеропении с помощью полноценного питания и приема БАДов поможет сохранить хорошее самочувствие взрослым и детям. Но если появились признаки анемии — уже не обойтись без совета врача и, возможно, приема лекарственных препаратов.

«Главный метод профилактики недостатка железа в организме — полноценное и разнообразное питание. Но в современных условиях это не всегда возможно даже при всем желании. Некоторые продукты, такие как чай, рис, творог и молоко, тормозят всасывание железа. Да и качество продуктов на нашем столе иногда оставляет желать лучшего.

Токсическая гемолитическая анемия (ТГА) относится к группе гемолитических анемий, обусловливаемых действием химических или медикаментозных агентов на эритроциты. С патологической точки зрения, равно как и в отношении клинических проявлений группа токсическая гемолитическая анемия не представляет собой обособленную нозологическую форму.

Тем не менее практические соображения побуждают нас рассмотреть, в отдельной статье, ряд гемолитических анемий по критерию их этиологии за счет клеточных токсических факторов.

Хотя токсическая гемолитическая анемия значительно реже иных видов гемолитических анемий (например АИГА) (Wintrobe и сотр.) в последнее время она приобретает все больший удельный вес в связи с увеличением профессиональных факторов отрицательного воздействия все растущего загрязнения среды и выпуска новых фармацевтических препаратов.

Ниже приведены этиологические факторы, способствующие развитию токсической гемолитической анемии.

Основные этиологические факторы, обусловливающие развитие токсической гемолитической анемии (ТГА):

1. Токсические для оболочки вещества:

Хлороформ, четыреххлористый углерод, бензол, толуол, тотрадецилсульфат, дигитонин, сапонин, катионное мыло, яд кобры.

2. Токсические вещества в отношении клеточных ферментов и/или гемоглобина:

Анилин, ацетанилид, нитриты, нитраты, хлораты, нитробензол, нитротолуол, фенацетин, антипирин, пирамидон, сульфонамиды, примахин, памахин, квинакрин, хинин, хинидин, нитрофурантоин, изониазид, синтетические заменители витамина К, фенилгидразин, пробенецид, хлорамфеникол, растительные вещества (Vicia faba), свинец.

В общих чертах воздействие токсических гемолитических (химических и медикаментозных) факторов на красные кроявные тельца осуществляется следующими тремя путями:

а) непосредственным действием на составные элементы клеточной оболочки;

б) взаимодействием с отдельными клеточными ферментативными механизмами и/или их чрезмерной нагрузкой;

в) иммунологическими механизмами.

Процесс расплавления крови, вызываемый токсическими веществами оболочки прямо пропорционален дозе и длительности воздействия. Субстрат, на который действует гемолитический фактор, был уточнен в нескольких случаях (Douste-Blazy). Так, хлороформ, четыреххлористый углерод, бензол, толуол действуют на полюсные группы жировых цепей; анионовые детергенты (тетрадецилсульфат) закрепляются на цефалине; растительные вещества (дигитонин, сапонин) и отдельные катионовые мыла вступают в комбинацию с холестерином; змеиный яд (кобры) преобразовывает лецитин в лизолецитин.

Отдельные вещества вызывают расплавление крови у лиц с врожденным недостатком Г-6-ФД (Wintrobe и сотр.), в том числе, примахин, памахин, хинакрин, хинин, сульфонамиды, сульфоны, нитрофурантоин, фуразолидон, ацетанилид, фенацетин, антипирин, пирамидон, пробенецид, синтетические заместители витамина К, фенилгидразин, изониазид, хлорамфеникол, хинидин, нафталин, тринитротолуол, метиленблау, растительные вещества (фасоль "Vicia faba"). Следует отметить, что некоторые медикаментозные препараты, вызывающие метгемоглобинизанию обусловливают расплавление крови и у лиц с недостатком Г-6-ФД.

Объяснение этого явления следует искать в том, что Г-6-ФД действует в качестве донора восстановленного НАДФ для цепи реакций, нацеленных на борьбу с излишним образованием внутриклеточных окисленных соединений.

Развивающаяся при сатурнизме анемия по комплексности и специфичности обусловливающего ее механизма занимает особое место. Свинец нарушает синтез гемоглобина на всех трех основных уровнях этого процесса — угнетает синтез гема, соединение железа с протопорфирином и синтез глобина. Влияя на синтез гема блокированием активности отдельных, богатых сульфгидрильными группами митохондриальных ферментов, таких как, дегидраза дельта-амино-левулиновой кислоты (ДДАЛК) и гемсинтетаза (Albahary) свинец обусловливает нарушение метаболизма порфиринов.

Угнетение активности дегидразы ДАЛК препятствует синтезу содержащегося в последней порфобилиногена (ПБГ). Избыток ДДАЛК выделяется с мочой. Угнетение активности гемсинтетазы препятствует включению железа в протопорфирин. В таких условиях в эритроцитах скопляется значительное количество свободного протопорфирина (500—600 мкг/100 мл) (Кондаксе и сотр.), в то время как в митохондриях — нейтрализованного железа. Отравление свинцом обусловливает также выделение с мочой значительного количества копропорфирина III (1—2 мг в сутки) (Кондаксе и сотр.), видимо в связи с неиспользованием этого предшественника. Влияние свинца на глобин отражается в нарушениях, подобных наблюдаемым при легкой форме талассемии — примерно у 15% больных повышается процент гемоглобина А2 и F (Albahary).

Отравление свинцом — болезнь не редкая. Ею заболевают наборщики, типографы, красильщики, шахтеры, потребители спиртных напитков, перегоняемых в самодельных установках и пр. К ведущим клиническим признакам относятся бледность, рези в желудке и неврологические проявления (полиневрит, нарушение поведения, энцефалопатия). Гематологические признаки определяет анемия, которая носит гипохромный и слегка микроцитный характер (Wintrobe и сотр.). Отмечается наличие точечно-базофильных эритроцитов. Показатель частоты последних не связан с интенсивностью воздействия токсического вещества. Число ретикулоцитов повышено, в частности при резко развившемся отравлении.

На мазках периферической крови обнаруживаются также нормобласты, эритроциты с тельцами Жолли или кольцами Кабо. В костном мозге наблюдается эритроидная гиперплазия. В отдельных случаях отмечено наличие мнегоядерных эритробластов (Moore) или кольцевых сидеробластов (Wintrobe). Продолжительность жизни эритроцитов несколько меньше (Albahary). Интенсивность и скорость обмена железа плазмы занижены. Наблюдается рост показателя выделения желчных пигментов. Отмеченные аспекты могут подсказать мысль о неэффективности эритропоеза (Wintrobe). По мнению отдельных авторов анемию, вызываемую отравлением свинцом можно отнести к группе сидеробластических анемий (Moore).

Уточнению диагноза способствуют обнаружение высокого показателя выделения АЛК и копропорфирина III с мочой (тест разборки) и нормальной концентрации свинца в крови и моче. При скрытом отравлении, когда наличие токсического вещества в крови и моче не выявимо постановке диагноза способствует исследование протопорфирина эритроцитов, при этом нормальный уровень исключает возможность отравления (Кондаксе и сотр.). Определение свинца в моче после введения стандартного количества ЭДТА—-еще один способ уточнения диагноза (Albahary).

После введения комплексонов (БАЛ, ЭДТА) отмечается быстрая нормализация нарушенного метаболизма порфиринов, однако продолжительность жизни эритроцитов восстанавливается лишь после замены неполноценных эритроцитов нормальными (Wintrobe). Показатель гемоглобина нормализуется спустя несколько недель после назначения лечения.

Изложенное приводит к следующему выводу большого практического значения: ряд химических веществ, оказывающих токсическое влияние на красную кровяную клетку обусловливают гемолитический эффект различными механизмами. Соединения бензола и толуола вызывают метгемоглобинемию и гемолиз, а иногда и аплазию, определяя развитие процесса относительной костномозговой недостаточности. В последнем случае анемия, хотя и представляется как результат гемолитического процесса, тем не менее не сопровождается численным ростом ретикулоцитоза. Ретикулоцитоз выявляется лишь после прекращения воздействия токсического вещества и восстановления костномозговой способности вырабатывать клетки, пропорционально интенсивности анемии.

Подобно этому некоторые медикаменты, в том числе сульфонамиды, хинидин, фенацетин и пр., обусловливают расплавление крови либо посредством ферментного механизма, либо путем иммунологической агрессии.

Выявление механизма, определяющего расплавление крови путем токсических веществ составляет решающий этап в процессе уточнения терапевтического подхода. Так, например, выявление телец Гейнца подсказывает мысль о возможной анемии под влиянием окисляющих метгемоглобинизирующих токсических веществ, или о наличии скрытого недостатжа Г-6-ФД и тем самым дает соответствующее направление исследованиям.

- Что такое Анемия, связанная со свинцовым отравлением

- Патогенез (что происходит?) во время Анемии, связанной со свинцовым отравлением

- Симптомы Анемии, связанной со свинцовым отравлением

- Диагностика Анемии, связанной со свинцовым отравлением

- Лечение Анемии, связанной со свинцовым отравлением

- К каким докторам следует обращаться если у Вас Анемия, связанная со свинцовым отравлением

Что такое Анемия, связанная со свинцовым отравлением

При попадании большого количества свинца в организм развивается анемия, характеризующаяся прежде всего нарушением образования порфиринов. Кроме того, при свинцовом отравлении повышается разрушение эритроцитов в связи с повреждением мембраны эритроцитов и расстройством активности некоторых ферментов.

Отравление вызывают растворимые соли свинца. Чаще оно наблюдается у лиц, имеющих контакт со свинцом на производстве. Отравления свинцом часто наблюдаются при добыче свинцовых руд, выплавке свинца, в аккумуляторном производстве, производстве белил, сурика, в кабельном производстве, при свинцовой пайке водородным пламенем, изготовлении дроби, пуль, в полиграфическом производстве, при малярных работах с применением свинцовых красок, работах, связанных с применением инсектофунгицидов, содержащих свинец. Бытовое отравление свинцом возможно при употреблении пищи из глиняной посуды кустарного производства, если она покрыта глазурью со свинцовым суриком или глетом. Органические кислоты пищи образуют со свинцом растворимые соли, и развивается свинцовое отравление. Свинцовое отравление возможно при выплавке свинца без соблюдения предосторожностей. Описаны легкие отравления свинцом у детей, которые берут в рот окрашенные свинцовыми красками предметы, газеты.

Анемия возникает в результате нарушения синтеза порфиринов. Свинец блокирует ферменты, принимающие активное участие в синтезе гема. В результате в моче накапливается 6-аминолевулиновая кислота, а в эритроцитах протопорфирин. В связи с нарушением синтеза гема увеличивается содержание железа сыворотки, оно откладывается в органах.

В механизме развития анемии при свинцовой интоксикации играют роль и другие механизмы. При свинцовом отравлении несколько снижена скорость биосинтеза глобина. Это также способствует развитию гипохромии. Кроме того, при свинцовом отравлении определенную роль играет повышенное разрушение эритроцитов, так как под влиянием этого металла укорачивается продолжительность жизни эритроцитов.

Клинические проявления свинцового отравления сводятся к поражениям нервной системы, пищеварительного тракта и крови.

Легкое свинцовое отравление вызывает астению, головную боль, головокружение, снижение памяти, плохой сон, возникают боли в конечностях.

Более тяжелая интоксикация свинцом может привести к выраженным нарушениям нервной системы, прежде всего к синдрому двигательного полиневрита. Поражаются обычно разгибатели кистей и пальцев рук, редко - сгибатели. Тяжелые интоксикации свинцом провоцируют появление парезов конечностей. Иногда развиваются чувствительные расстройства, появляются боли в конечностях, болезненность по ходу нервов. Возможны признаки энцефалопатии, отмечаются нистагм (непроизвольные быстрые ритмические движения глазных яблок), нарушения речи, дрожание. Изредка у детей бывают отек мозга, кома, судороги.

При тяжелом свинцовом отравлении повышается артериальное давление, иногда до высоких цифр.

Поражение желудочно-кишечного тракта может возникать и в случае легкого отравлении свинцом. Оно выражается в резком снижении аппетита. При легкой интоксикации рентгенологически выявляется лишь ускоренная эвакуация бария из желудка. При тяжелой свинцовой интоксикации возникают свинцовые колики (резкие

схваткообразные боли в животе), запор, не поддающийся никакой терапии. В этот период нередко отмечается повышение температуры тела до субфебрильных цифр. При рентгенологическом исследовании в случае свинцовой колики в одних участках желудочно-кишечного тракта обнаруживаются выраженные спастические явления, в других - атония.

Вид больного при свинцовом отравлении своеобразный - землистая бледность с сероватым оттенком, связанная с анемией, со спазмом сосудов, а также с отложением в коже порфиринов. Нередко выявляется свинцовая кайма на деснах в виде узкой лиловой полосы, в основном у передних зубов по краю десны.

Изменения крови при легком свинцовом отравлении состоят в умеренной анемии со сниженным цветовым показателем (гипохромная анемия). При тяжелом отравлении обнаруживается выраженная гипохромная анемия. Содержание ретикулоцитов, как правило, повышено до 3-8%, лейкоцитов - не изменено. СОЭ в пределах нормы. Содержание тромбоцитов у больных остается нормальным, но при очень тяжелом свинцовом отравлении снижается. В костном мозге увеличивается число эритрокариоцитов, при окраске на железо наблюдается много гранул железа, кольцом окружающих ядро.

Содержание железа сыворотки у больных со свинцовым отравлением увеличено.

Самым характерным биохимическим признаком свинцового отравления является увеличение содержания в моче 6-аминолевулиновой кислоты в десятки раз по сравнению с нормой, оно достигает 40-100 мг/г креатинина (при норме 0,5-1,5 мг/г). Содержание порфобилиногена при свинцовом отравлении увеличивается лишь в 2-3 раза, а иногда остается нормальным. Уровень копропорфирина обычно повышен в 5-10 раз по сравнению с нормой. Содержание уропорфирина мочи обычно нормальное.

При свинцовом отравлении увеличено содержание свободного протопорфирина в эритроцитах, иногда до 5,13-6,8 мкмоль/л (300/400 мг %).

Дифференциальную диагностику врач проводит прежде всего с железодефицитной анемией. Боли в животе обычно наводят на ошибочную мысль о кровопотере из желудочно-кишечного тракта в связи с язвой или опухолью желудка или кишечника. Увеличенное содержание сывороточного железа, повышенное разрушение эритроцитов, выраженная астения или множественное поражение нервов, особенно в совокупности с данными анамнеза, помогают врачу установить свинцовое отравление.

Нередко приходится дифференцировать гетерозиготную талассемию и свинцовую интоксикацию. Гетерозиготной талассемии, так же как и свинцовой интоксикации, свойственны гипохромная анемия, повышение количества ретикулоцитов, резкое раздражение красного ростка костного мозга, увеличение содержания сывороточного железа. Однако нормальное содержание 6-аминолевулиновой кислоты при талассемиях, нормальные размеры селезенки при свинцовом отравлении, наличие больных родственников, изменения в соотношениях между различными фракциями гемоглобина при талассемии оказывают немалую помощь в постановке правильного диагноза.

Свинцовую интоксикацию приходится отличать от различных форм гемолитических анемий, так как при свинцовой интоксикации повышено содержание ретикулоцитов, раздражен красный росток костного мозга, иногда несколько повышен уровень билирубина. Иногда при свинцовом отравлении оказывается положительной прямая проба Кумбса. Изредка при тяжелом свинцовом отравлении в моче наблюдается гемосидерин, что дает основание ставить ошибочный диагноз болезни Маркиафавы - Микели или гемолизиновой формы аутоиммунной гемолитической анемии.

Дифференциальная диагностика также проводится с острой перемежающейся порфирией, для которой характерны полиневрит, иногда паралич четырех конечностей, боли в животе, красный цвет мочи, повышение содержания копропорфирина в моче. Однако в отличие от свинцовой интоксикации при острой перемежающейся порфирии не бывает гипохромной анемии с высоким содержанием железа. В моче при острой перемежающейся порфирии прежде всего увеличено содержание порфобилиногена, в значительно меньшей степени – 6-аминолевулиновой кислоты, тогда как при отравлении свинцом увеличено содержание 6-аминолевулиновой кислоты, а содержание порфобилиногена бывает нормальным или незначительно повышается. Реакция Эрлиха с мочой на порфобилиноген всегда положительна при острой перемежающейся порфирии и отрицательна при свинцовом отравлении.

Лечение свинцового отравления заключается в выведении свинца из тканей при помощи различных комплексонов. Наибольшее применение нашел тетацин-кальций. Это лекарственное вещество вводится внутривенно капельно или струйно. Его доза составляет при этом 20 мл 10%-ного раствора в сутки. После трехдневного курса тетацин-кальция необходим 3-4-дневный перерыв, а затем введения препарата повторяют. После первого и второго курса лечения комплексоном желательно исследовать содержание свинца и 6-аминолевулиновой кислоты в моче. Если содержание свинца в моче остается высоким, а 6-аминолевулиновой кислоты - повышенным, то 3-дневный курс лечения тетацин-кальцием повторяют 1 или 2 раза.

В большинстве случаев 3 курса терапии тетацин-кальцием вылечивают свинцовое отравление в полной мере. Определенное действие на неврологическую симптоматику оказывает аденозинмонофосфат (препараты аденил, фосфаден). Применение аденозинмонофосфата у больных со свинцовым отравлением и полиневритом ускоряет восстановление движений в конечностях.

Читайте также: