Маруся отравилась в больницу отвезли

Как солнце закатилось,

Умолк шум городской,

Маруся отравилась,

Вернувшися домой.

В каморке полутемной,

Ах, кто бы ожидал,

Цветочек этот скромный

Жизнь грустно покидал.

Измена, буря злая,

Яд в сердце ей влила.

Душа ее младая

Обиды не снесла.

Ее в больницу живо

Решили отвезти,

Врачи там терпеливо

Старалися спасти.

- К чему старанья эти!

Ведь жизнь меня страшит,

Я лишняя на свете,

Пусть смерть свое свершит.

И полный скорби муки

Взор к небу подняла,

Скрестив худые руки,

Маруся умерла.

Очи черные: Старинный русский романс. М.: Эксмо, 2004. - в разделе: "Из репертуара Саши Давыдова (1849-1911)", без подписи автора. Маловероятно, что это мог петь Давыдов, так как он умер в год рождения песни (1911), причем в последние годы жизни не пел.

Шлягер 1911 года. Песня вышла в том году на пластинке Нины Дулькевич, с авторством Якова Пригожего, пианиста и аранжировщика московского ресторана "Яр" (фирма "Сирена Рекорд", Петербург, 1911, под загл. "Маруся умерла", подпись: Я. Пригожий. См.: Очи черные: Старинный русский романс. М.: Эксмо. 2004. С. 175). Мотив заимствован из песни "Разлука ты, разлука".

Исследователь истории грамзаписи Глеб Скороходов пишет, что в том 1911 г. "Марусю" записали на пластинки сразу несколько фирм, уже через год песня потеряла авторство и на пластиночных этикетках стала указываться как народная (Скороходов Г.А. Тайны граммофона: Все неизвестное о пластинках и звездах грамзаписи. М.: Эксмо; Алгоритм, 2004. С. 262).

Песня сохраняла популярность на протяжении десятилетий. В клоунаде Виталия Лазаренко "Шарманка" (1919) звучат "Маруся отравилась" и "Последний нонешний денечек".

Из книги Сергея Макарова "Клоунада мирового цирка: История и репертуар", М.: РОССПЭН, 2001. С. 69:

Нередко, кроме своего основного выступления, Виталий Лазаренко выходил к зрителям еще раз, исполняя, как он сам называл, "злободневный номер". В 1919 году в программе цирка Никитиных он вторично появился во втором отделении программы с большой сценкой "Шарманка". Приведем выдержки из текста:

Мне прыгать что-то надоело

И, граждане, признаюсь вам,

Я за другое взялся дело:

Хожу с шарманкой по дворам.

Шарманки звуки то тоскливы,

А то бравурны иногда.

Вам всем знакомые мотивы

Она играет хоть куда,

- шарманщик поет песню "Маруся отравилась".

В трамвай я втиснулся насильно.

Там сжали так со всех сторон,

Что пот с меня потек обильно,

Я был в лепешку превращен.

А уж потом я убедился,

В том, что свалял я дурака.

Я золотых часов лишился,

Не досчитался кошелька.

- шарманщик исполняет песню "Последний нонешний денечек".

Куда-то спрятались дровишки,

И десять тысяч стоит воз.

Синеют малые детишки.

В квартирах ветер и мороз.

Сидят и щелкают зубами

Во всех квартирах москвичи.

Обзавестись нельзя дровами,

Хоть караул теперь кричи!*

*ЦГАЛИ. Ф. 2087. Оп. 1. Ед. хр. 80. Л. 143-145.

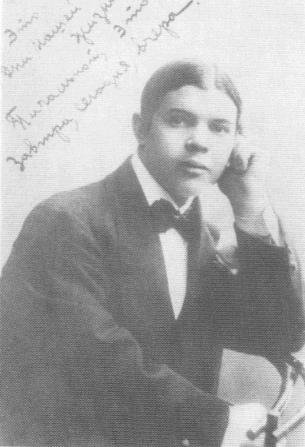

Виталий Лазаренко

В 1920-е гг. песня вновь издавалась на пластинках в дореволюционной записи С.П. Садовникова.

Сюжет получил развитие в песенке про безуспешные попытки вылечить Марусю и ее отправку на кладбище - "Маруся" ("Вечер вечереет. ") и в пародии конца 1920-х гг. "Шестнадцать столовых ножей" ("Жила-была Маруся. "). На основе "Маруся отравилась" не позднее 1921 г. появилась песня об убитом в драке хулигане "Аржак" (она же "Чеснок" - в разных версиях герой носит разное имя).

См. также близкую песню "Гуляли Коля с Манею", где парень бьет девушку за отказ выйти за него, и та умирает в больнице.

Такое же название носит сложенная другим поэтическим размером песня из репертуара Юрия Морфесси (1882-1957) - см. "Маруся отравилась" (Жизнь так несложна, крайне так проста. ). Запись на пластинку - фирма "Зонофон", Петербург, 1912 г., Х-3-62119.

Подробнее об истории и варианты песни см.: Сергей Неклюдов "Почему отравилась Маруся?" (2008).

Исполнение Елизаветы Кушак, телепередача "В нашу гавань заходили корабли", "5 канал", 10.01.2009:

Маруся отравилась

Вот солнце закатилось,

Замолк шум городской,

Маруся отравилась,

Вернувшися домой.

В каморке полутемной,

Ах, годы обитал

Цветочек этот скромный

И грустно погибал.

Измена друга злая

Яд в сердце ей влила,

Душа ее младая

Обиды не снесла.

Ее в больницу живо

Решили отвезти,

Врачи там терпеливо

Старалися спасти.

- К чему страданья эти!

Ведь жизнь меня страшит.

Я лишняя на свете,

Пусть смерть свое свершит.

Вот солнце закатилось,

Замолк шум городской,

Маруся отравилась,

Вернувшися домой.

С фонограммы Киры Смирновой, CD "В нашу гавань заходили корабли 1", "Восток", 2001. Этот же вариант на бумаге: В нашу гавань заходили корабли. Пермь: Книга, 1996.

А от Трубной площади уже рукой подать и до моего дома.

Наша семья: отец, мать, младшие братишка с сестренкой и я – жила в тесной квартирке большого пятиэтажного дома на 2-й Мещанской улице (ныне улица Гиляровского), недалеко от Сухаревской площади. Там находился огромный толкучий рынок – Сухаревка. С утра и до вечера тысячи людей, москвичей и приезжих, покупали, продавали, торговались. Шум над площадью стоял невообразимый.

Блошиный рынок на Сухаревской площади

Два раза в неделю наша улица превращалась в привозной базар. В эти дни обычно тихая 2-я Мещанская становилась шумной и оживленной. Подмосковные огородники наводняли ее возами капусты, моркови, огурцов, картофеля, яблок. Пряный запах укропа наполнял всю улицу.

Во дворе нашего дома были торговые склады – смрадные, грязные и шумные.

Теперь Москва иная. И внешний облик ее изменился неузнаваемо, и духовная жизнь москвичей не та. Но немногие впечатления о старой Москве, которые запомнились с детских лет, вполне позволяют оценить огромные изменения, происшедшие в моем родном городе всего за два-три десятилетия.

Я коренной москвич и люблю свой город – свою Москву.

Люблю Москву – город широких асфальтированных магистралей, город самого красивого в мире метро, красавицы Москвы-реки, одетой в гранит, с перекинутыми через нее чудесными мостами, город с впечатляющими архитектурными ансамблями, новым зданием университета на Ленинских горах, уникальными олимпийскими сооружениями и многим, многим другим.

В 20-х годах Москва была совсем не такой, какой мы видим ее теперь.

Начать с того, что Москва имела всего только одну асфальтированную улицу – Петровку. Брусчаткой были замощены Кузнецкий мост, Театральная площадь и часть Мясницкой, остальные улицы – булыжные. Тротуарчики узенькие, да еще теснили их чугунные тумбы, сохранившиеся с того времени, когда к ним привязывали лошадей.

Электрическими фонарями освещался только центр, а в основном освещение было газовое и так называемое керосинокалильное. Вечером по московским переулкам ходили фонарщики с лесенками на плечах и зажигали каждый фонарь в отдельности.

Водопровод был лишь в центральной части города, поэтому уже за пределами Садового кольца с утра до вечера громыхали по булыжной мостовой водовозы, продававшие воду ведрами.

По дворам, как в центре, так и на окраинах, от зари до зари перекликались старьевщики:

– Старье берем, старье берем – шурум-бурум!

Автобусы Leyland в Бахметьевском автобусном парке. Москва первая в 1924 году закупила в Великобритании партию этих автобусов

О метро никто, конечно, и представления не имел. Основным видом городского транспорта были трамваи, наполнявшие город шумом и создававшие еще большую тесноту на узких московских улицах.

Многого, что есть в Москве сейчас, тогда не было. Но, к сожалению, и некоторые достопримечательности старой Москвы не сохранились. Нет Сухаревой башни, нет Красных ворот, нет чудесных бульваров с вековыми развесистыми деревьями по Садовому кольцу, нет и многого другого, что было уничтожено в свое время поспешно и без нужды, а могло бы и сейчас служить украшением нашей столицы.

Сухарева башня построена в 1692–1695 годах по проекту архитектора М.И. Чоглокова. Название свое получила в честь Лаврентия Сухарева, чей стрелецкий полк в конце XVII века охранял Сретенские ворота. Снесена в 1934 году

Описывая детские годы, не могу не упомянуть и о книжках.

В 11 лет я прочитал всего Жюля Верна, в романах которого действительность переплетается с фантастикой и приключениями. Эти романы еще больше разожгли интерес к технике.

Особенно увлекался я приключенческими романами французских писателей Луи Буссенара и Луи Жаколио. Читая описания природы, людей, их обычаев и быта, следя за стремительно развивающимися событиями, я сам переносился на место действия, сам участвовал в жизни героев.

Много книг было прочитано и по истории. Пробуждали чувство любви к России и гордости за свой народ исторические события, выдающиеся полководцы и деятели – Петр Великий, Суворов, Кутузов.

Книги развивали страстный интерес к новому, неизвестному, учили мечтать, фантазировать. Они звали и к действию: ведь любимые герои дерзали, упорно трудились и шли к намеченной цели вопреки преградам.

В нашей гимназии была прекрасная библиотека с хорошим подбором книг. Заведовала ею одна из учительниц, отдававшая работе все свое свободное время. Она прививала нам, школьникам, интерес к чтению, умело сообразуясь с наклонностями и вкусами каждого.

Страсть к книгам разнообразила довольно скучную гимназическую действительность.

Семнадцатый год нарушил монотонность гимназической жизни и, хотя не сразу, поставил школу на новые пути.

Помню, какое сильное впечатление произвело на моих родителей свержение царизма. Дома любили поговорить о политике.

28 февраля (по старому стилю) 1917 года, в день свержения царя, газеты не вышли. И на следующий день в Москве не появилось ни одной газеты. Город был полон слухов. Народ вышел на улицы и площади в надежде что-нибудь узнать.

Красная площадь в Москве, февраль 1917 года

Рассказывали, что 28 февраля, под влиянием слухов о событиях в Петрограде, днем на Воскресенской площади (площадь Революции), у городской думы (ныне музей Ленина), собрались десятки тысяч человек, в том числе солдаты. Полиция не могла справиться с толпой.

На следующий день мы, группа гимназистов, пошли на Тверскую в Охотный ряд. На улицах много солдат. На каждом шагу митинги. Автомобили с развевающимися красными флагами. В автомобилях – офицеры с обнаженными шашками, солдаты с красными бантами на груди.

Красные флаги подвесили и к памятникам Пушкину на Страстной площади и Скобелеву на Тверской. Пьедестал Пушкина обернут куском кумача с надписью мелом:

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья.

2 марта появились газеты. Их расхватывали у газетчиков, наклеивали на стенах, громко читали вслух.

– Падение старого строя… Царица в истерике… Наследник болен…

2 марта ночью в Пскове, в царском поезде, Николай II отрекся от престола в пользу младшего брата Михаила, который в свою очередь от престола отказался.

Создано Временное правительство. Судя по домашним разговорам, первое время обыватели еще, пожалуй, и не задумывались над смыслом происходящего. После Февральской революции все ликовали по поводу свержения ненавистного режима.

Домашние рассказывали, что в церквах богослужения идут под звон колоколов и без упоминания царской фамилии. Говорили, что в некоторых церквах обнаружены спрятанные запасы муки, крупы, масла.

В один из первых мартовских дней я видел, как по Тверской студенты с винтовками и с красными бантами на груди вели арестованных полицейских и жандармов. Эту процессию с криком и свистом сопровождала толпа мальчишек.

Артисты цирка водили по улицам слона и верблюда. На попонах были революционные лозунги.

Однако энтузиазм москвичей и волна всеобщей радости как-то быстро схлынули. В городе начались беспорядки. Где-то неожиданно среди бела дня возникала стрельба. По ночам орудовали бандиты. Ходили слухи, что это переодетые жандармы, городовые, сыщики врываются в квартиры с обысками и грабят.

Так вот из этих подвалов толпы грабителей выкатывали огромные дубовые бочки, разбивали их, и красное, как кровь, вино текло прямо по дождевым стокам. Люди перепивались, многие тут же сваливались без чувств. Несколько человек упились до смерти. Над улицей стоял острый винный аромат.

На Сухаревской площади разграбили все торговые палатки и большинство магазинов.

Падение самодержавия отразилось, конечно, и на школьной жизни. Учителя уходили на какие-то собрания, вели дискуссии. В гимназиях создавались родительские комитеты. В марте состоялось собрание родительских комитетов при московских гимназиях, где было решено организовать союз родительских комитетов. Председателем его избрали главу родительского комитета моей гимназии, отца одного из гимназистов, адвоката Малинина.

Митинговали учителя, митинговали родители, митинговали учащиеся. Какое-то время мы вообще не учились. В коридорах на стенах гимназии вывешивали обращения такого рода:

В середине марта учащиеся Москвы постановили создать совет представителей учащихся средних школ. Этот совет в свою очередь избрал исполком учащихся.

В воскресный день 19 марта на Старой Божедомке, в уголке Дурова, состоялся детский митинг. Собралось несколько сот мальчиков и девочек. Избрали председательницу девочку. Какие-то профессора рассказывали сказки о спящем царстве и об Илье Муромце, пытаясь на аллегориях объяснить детям сущность революции. Выступали ученики, многие жаловались, что учиться стало трудно: приходится стоять в очередях за хлебом.

Резолюции этого митинга спустя 50 лет не могут не вызвать улыбки:

– Организовать союзы детей, для того чтобы среди детей не было ссор, драк и т. п.

– Организовать союзы для очистки парков.

– Обратиться в городскую управу с просьбой устранить очереди в магазинах.

– Просить новое правительство устроить больше школ.

Вся весна прошла в собраниях и митингах. Летом жизнь внешне как-то стабилизировалась. Однако чувствовалось, что революция не остановилась. В водоворот политической жизни вовлекались большие массы людей, в том числе те, которые, казалось, еще совсем недавно были инертны. За несколько месяцев от Февраля до Октября – повзрослели и мы, гимназисты.

Из событий лета и осени семнадцатого года запомнились волнения и забастовки протеста против войны и голода.

Мне в то время было всего 11 лет. И впечатления о тех исторических днях ограничивались у меня лишь кругом семейных, домашних разговоров и чисто внешними восприятиями жизни улицы и школы. Поэтому и воспоминания носят несколько сумбурный характер, но передают атмосферу окружавшей меня среды.

Вечером по улицам бегали мальчишки-газетчики, пронзительно выкрикивали последние новости. Театры работали как всегда. На рекламных тумбах по углам площадей расклеивались афиши с репертуаром:

В Косом пер. прошу товарища вора опустить в почт. ящик находящиеся в нем документы, векселя и др. бумаги. За доставку вознаграждение 25 руб., вору гарантирую тайну.

(Следует адрес объявителя)

С 26 октября до 8 ноября, в течение 12 дней, наши московские газеты опять не выходили, и население питалось только слухами и тем, что своими глазами видело в городе на улицах.

В ночь с 26 на 27 октября треск ружейных выстрелов и пулеметные очереди не стихали до утра. В школу меня не пустили, и мама все время отгоняла от окон, опасаясь шальной пули.

27 октября мы проснулись под грохот орудий. Стояли трамваи. Все заперлись в квартирах, боялись выйти на улицу. Общались со знакомыми в разных концах города только по телефону. Нагоняли друг на друга панику фантастическими слухами: взорван Кремль… разрушены Большой и Малый театры… снарядом снесло памятник Пушкину…

На улицах фонари не горели, город погрузился во мрак.

Почти целую неделю днем и ночью продолжалась пальба. Только санитарные автомобили да грузовики с солдатами и Красной гвардией проносились по улицам. Часто возникала паника: все бегут, бросаются в первые попавшиеся ворота и подъезды. Ночью мы видели из окна зарева пожаров в разных местах города. Во дворах и в подъездах домов круглые сутки дежурила домовая охрана.

Скоро перестал работать телефон, и мы лишились какой-либо информации, кроме слухов в пределах нашего дома.

Наконец 3 ноября стрельба сперва затихла и затем вовсе прекратилась. Улицы наполнились народом.

Я с несколькими приятелями в возрасте 12–14 лет вышел из дома. Мы отправились по Сретенке, потом через Трубную площадь, Тверской бульвар до Никитских ворот, где на левой стороне еще дымился глазницами выгоревших окон огромный восьмиэтажный жилой дом. У Никитских ворот – груды железа, кирпича, порванной трамвайной и телефонной проволоки. Здесь было самое жаркое место боев.

На Тверской улице у магазина Келлера почти через всю мостовую – окоп. На тротуарах – битое стекло витрин. Большинство магазинов заколочено досками. На Скобелевской площади еще стояли орудия, валялись ящики со стаканами от расстрелянных снарядов.

Мы ходили и на Красную площадь, здесь была масса народу. Все жадно слушали рассказы участников боев. Говорили, что за несколько дней было убито и ранено около 1500 человек. Рассказывали, как с 28 октября рабочие и солдаты осаждали Кремль, а уже 3 ноября полностью очистили его от юнкеров и офицеров.

Кремль после событий октября – ноября 1917 года

На 19–21 ноября были назначены выборы в Учредительное собрание. Напротив нашей гимназии стены Спасских казарм, так же, впрочем, как и другие московские стены, густо заклеены избирательными воззваниями и плакатами.

• по 14-му купону 2 яйца (24 коп. за штуку),

• по 26-му купону – 1 кг сельди (1 руб. 25 коп.),

• по 6-му купону – 1/2 фунта масла (4 руб. за фунт).

Постепенно все входило в норму. Начались занятия в школах.

Взрослые трудились в советских учреждениях, на фабриках и заводах. Работали театры и кино. Устраивались концерты и лекции.

И при всем том, однако, жизнь в Москве была очень трудная. Холод и голод в буквальном смысле слова донимали москвичей. Все привыкли к печкам-буржуйкам с железными трубами, выведенными в форточку, к примитивным керосиновым и масляным коптилкам вместо электрического освещения, к сахарину вместо сахара и полуфунту хлеба на человека в день.

В нашей семье, так же как и у всех, было и холодно, и голодно. Из трехкомнатной квартиры мы все перебрались в одну комнату, где стояла печка-буржуйка, которую топили чем попало и даже обломками старой мебели. Из дому вечером на улицу лучше не показываться: кругом неспокойно. На ночь все входы и выходы накрепко запирались. В подъездах дежурили члены домкома. Домком был как бы верховной властью нашего маленького дома-крепости.

Хлеба выдавали так мало и такого качества, что приходилось добывать хоть какое-то продовольствие, используя всякие возможности. Хлеб на жителей всего дома по уполномочию домкома получал хозяин шорной мастерской Федор Николаевич Лабазнов, честный и добрый человек. В шорную мастерскую, по стенам которой были развешаны хомуты и всевозможная конская сбруя, мы ходили за причитающимся хлебным пайком.

Так как единственным кормильцем нашей семьи был отец – служащий конторы Нефтесиндиката, где хоть и выдавали иногда пайки, но очень скудные, на семейном совете решили, чтобы я тоже пошел работать. По знакомству отец устроил меня в только что созданное советское учреждение Главтоп, который помещался в огромном жилом доме № 3 на Лубянском проезде, на скорую руку приспособленном под учреждение.

Главтоп ведал распределением в стране нефти, дров, угля, торфа. Соответственно этому он организационно делился на отделы: нефтяной, дровяной, торфяной, угольный. Меня отец устроил на работу в нефтяной отдел курьером.

Но вскоре на меня обратило внимание местное начальство, и я получил должность конторского ученика в архиве. Заведовала архивом пожилая стриженая дама с белыми как лунь волосами – Ревекка Соломоновна Соловейчик. Она была единственным работником архива, поэтому обрадовалась, получив под свое начало сотрудника, так как могла переложить на него в основном всю архивную работу нефтяного отдела. Она познакомила меня с дыроколом, шилом, суровыми нитками, и с утра до 2-х часов дня (так как не прерывал занятий в школе, которые начинались во вторую смену, с 3-х часов) я крутился среди розовых папок, раскладывал бумаги, а когда их набиралось достаточное количество, пробивал дыроколом и подшивал.

В обеденный перерыв к Ревекке Соломоновне приходила ее приятельница из торфяного отдела, и мы пили чай с сахарином, с лепешками из кофейной гущи или картофельной шелухи. Ревекка Соломоновна почему-то всегда пила чай из консервной банки вместо чашки, при этом страшно обжигалась и проклинала Советскую власть. Мне думается, что она пользовалась консервной банкой именно для того, чтобы иметь возможность лишний раз посетовать на тяжелую жизнь.

Эти две дамы рассказывали в обеденный перерыв страшные рассказы, преимущественно мистического содержания. То они обсуждали появление в районе Арбата так называемых попрыгунчиков, которые грабили запоздавших прохожих. То говорили как о факте об ожившем на Ваганьковском кладбище покойнике и о женщине-вампире, пойманной после того, как она выпила кровь пяти мужчин. В эти бредни даже я, мальчишка, не верил, но слушать их было занятно.

Очень скоро меня продвинули по службе и назначили секретарем начальника отдела. Этим выдвижением я был обязан роману начальника отдела с одной из сотрудниц, которая, боясь соперницы-секретарши, настояла на том, чтобы секретарем назначили мужчину. Мне прибавили оклад, а сотрудники стали относиться ко мне с уважением и даже побаивались.

Миллионы, которые выдавали в качестве зарплаты в кассе Главтопа, ничего не стоили, но Главтоп среди московских советских учреждений славился хорошими пайками. Так, например, к Новому году на мою долю достались целый гусь и полпуда глюкозы. Этот паек вызвал триумф в нашей семье. Мама уничтожающе посмотрела на отца, который принес полпуда пшеницы, четверть керосина и лапти!

– Ребенок гуся принес, а ты лапти! – стыдила она отца. В семье домашним хозяйством занималась мама. Мы, дети, помогали ей чем могли, но у нас было много своих школьных забот.

За год до окончания школы пришлось оставить службу в Главтопе, чтобы не рисковать аттестатом зрелости.

В школе, помимо учебы, бурлила общественная жизнь, в которой я активно участвовал. Меня выбрали председателем учкома.

Уроки, книги, учком – все это меня занимало, главным же увлечением к концу школьной учебы стала авиация. Но об этом я расскажу немного дальше.

ПОЧЕМУ ОТРАВИЛАСЬ МАРУСЯ? 1

А нет, я, бедный мальчик, / Помру из-за тебя

Лёлю) любовь загубила (

погубила). Более пространное резюме гласит: Не надо так сильно любить, / Не надо так сильно влюбляться./ Любовь не умеет шутить, / Любовь не умеет смеяться (

Через него в могилу навек ушла от вас

От любви в землю пошла

В этой второй песне повествуется о зарезанном в уличной драке хулигане (бандите, атамане) Аржаке / Чесноке (Кольке Чесноке

Но в бок ему воткнулось одиннадцать ножей

И тут его пронзили в грудь несколько ножей [Джекобсон 1998, с. 130131]

И побежала я в аптеку,

Аптека яду не дает.

Такая славная девчонка

Из-за парнишки пропадет.И побежала я на кухню,

Схватила ножик со стола.

И в белу грудь себе вонзила,

И вот такая я была.

А пошла она ведь мимо кузницу железную,

Ай сковала всё себе два ножичка булатныих,

Да булатны себе ножички, укладные;

Отошла она за город недалёко тут,

Она ткнула себе ножички всё в ретиво сердце

[Марков, № 33]Да брала с собой два ножичка

Да первой ножичек наставила

Да против сердца ретивого,

Да второй ножичек наставила

Да противо горла ревливого,

Да сама она себе тут смерть придала

[Григорьев, № 87 (117)].

столовые ножи (последнее с использованием соответствующих строк из песни об Аржаке).

Адоньева, Герасимова 1996 Современная баллада и жестокий романс / Сост. С. Адоньева, Н. Герасимова. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 1996.

Акимов 1999 Акимов В. Леонид Утесов. М.: Олимп; АСТ, 1999.

Архипова А. С. Как погибла Оля и родился фольклор // Кирпичики. Культурная антропология и фольклористика сегодня. М.: РГГУ, 2008 (в печати).

Архипова, Неклюдов 2008 Архипова А. С., Неклюдов С. Ю. Два героя / два уркана: привал на пути // Natales grate numeras? Сборник статей к 60-летию Георгия Ахилловича Левинтона СПб., 2008 (в печати).

Ахметова 2000 Уличные песни. Сост. Т. В. Ахметова. М.: Колокол-пресс, 2000.

Бахтин 1978 Бахтин В. С. Песни Ленинградской области. Записи 19471977 гг. Л.: Лениздат, 1978.

Богдан В. Мимикрия в СССР. Воспоминания инженера, 19351942 годы. Ростов-на-Дону [Б. г.].

Горький 1947 Горький М. Жизнь Клима Самгина. Сорок лет. Повесть. Кн. II. М.: Советский писатель, 1947.

Джекобсон 1998 Джекобсон М., Джекобсон Л. Песенный фольклор ГУЛАГа как исторический источник (19171939). М., Совр. гуманит. ун-т, 1998.

Жаров 1967 Жаров М. Жизнь. Театр. Кино. Воспоминания. М., 1967.

Жестокие романсы 2006 Жестокие романсы Тверской области / Предисловие М. В. Строганова. Составители Л. В. Брадис, Е. В. Петренко, М. В. Строганов, И. С. Тарасова. Примечания Е. В. Петренко, М. В. Строганова, И. С. Тарасовой. Тверь: Золотая буква, 2006.

Замятин 2001 Замятин Евг. Записные книжки. М.: Вагриус, 2001

Ильин 2000 Ильин С. Конспект романа // Знамя, 2000, № 11.

Козлов, Семенова 1993 Обыденный НЭП. Сочинения и письма школьников 20-х годов. Публ. Козлова В., Семеновой Е. // Неизвестная Россия, Т. 3. 1993.

Кулагина, Селиванов 1999 Городские песни, баллады, романсы. Сост., подгот. текста и коммент. А. В. Кулагиной, Ф. М. Селиванова. Вступит. ст. Ф. М. Селиванова. М.: Филол. ф-т МГУ, 1999.

Лурье, Сенькина 2007 Лурье М. Л., Сенькина А. А. Песни саратовских детдомовцев в записи Петра Козина (1921): Текст и комментарий // АБ-60. Сборник к 60-летию А. К. Байбурина. Редакторы: Н. Б. Вахтин и Г. А. Левинтон при участии В. Б. Колосовой и А. М. Пиир (Studia Ethnologica. Труды факультета Этнологии. Вып. 4). С-Петербург: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2007. С. 511537.

Любимые песни 1995 Любимые песни. Вып. IV. Тюмень, 1995.

Маруся отравилась 1912 Маруся отравилась, в больницу повезли. Новый песенник. М.: Тип. П. В. Бельцова, 1912.

Маруся отравилась Маруся отравилась (Житейская трагедия) / Нот. изд. Слова Д. А. Богемского. Музыка Г. 3. Рутенберга. СПб.: Ю. Г. Циммерман [Б. г.].

Маруся умерла Маруся умерла. Новая русская песня. Слова и музыка Я. Ф. Пригожего. М.: Изд. С. Я. Ямбор [Б. г.].

Маршак 1971 Маршак С. Собрание сочинений в 8-и томах. Т. 7. М., 1971.

Маяковский 1960 Маяковский В. В. Избранные произведения, т. 12. М.: Худ. лит., 1960.

Михайлова, Смолицкий 1994 Русский жестокий романс. Сост. В. Г. Смолицкий, Н. В. Михайлова. М.: [ГРЦРФ], 1994.

Мордерер, Петровский 1997 Русский романс на рубеже веков / Сост. В. Мордерер, М. Петровский. Киев, Оранта-Пресс, 1997.

На Муромской дороге, 1915 На Муромской дороге. М.: И. Д. Сытин, 1915.

Неклюдов 2008 Неклюдов С. Ю. Фольклорные переработки русской поэзии XIX века: баллада о Громобое // И время и место. Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата. М.: Новое издательство, 2008. С. 574593.

Очи черные 2004 Очи черные: Старинный русский романс. М.: Эксмо, 2004.

Сергеев 1997 Сергеев А. Omnibus: Альбом для марок. Портреты. О Бродском. Рассказики. М.: НЛО, 1997.

Скороходов 2004 Скороходов Г. Тайны граммофона: Все неизвестное о пластинках и звездах грамзаписи. М.: Изд-во Эксмо; Изд-во Алгоритм, 2004.

Степан Разин, 1918 Степан Разин. Новейший песенник. М., 1918.

Тамаркина 2000 Романсовая лирика Удмуртии. Вып. 1. Редактор-составитель Э. А. Тамаркина. Ижевск: Удмуртский университет, 2000.

Толстой 1957 Толстой А. Н. Простая душа // Толстой А. Н. Повести и рассказы. М.: Московский рабочий, 1957. С. 103113.

Успенский 1995 В нашу гавань заходили корабли. Песни городских дворов и окраин. [Сост. Э. Н. Успенский]. Пермь: Книга, 1995.

Фридрих 1936 Фольклор русских крестьян Яунлатгальского уезда. Кн. 1. Песни: детские, хороводные, беседные, обрядовые, заговоры и духовные стихи и др. Собр. И. Д. Фридрих. Riga, 1936.

Шефнер 1975 Шефнер В. Змеиный день // Шефнер В. Избранные произведения в двух томах. Т. 2. Повести и рассказы. Л.: Худ. лит., 1975.

1 Считаю приятным долгом выразить глубокую признательность А. С. Архиповой, Г. Г. Суперфину и М. Л. Лурье за помощь в работе над этой статьей.

3 Березочка под ветром / Согнулась и дрожит. / Антанта отравилась / И при смерти лежит.

ВЕРСИЯ 1

Маруся отравилась 1912

Михайлова, Смолицкий 1994, № 66

Михайлова, Смолицкий 1994, № 67

Адоньева, Герасимова 1996, № 111

Адоньева, Герасимова 1996, № 113

Ахметова 2000, с. 265266

ВЕРСИЯ 1 (КРАТКИЕ РЕДАКЦИИ И ФРАГМЕНТЫ)

Жестокие романсы 2006, № 69

Жестокие романсы 2006, № 193

Адоньева, Герасимова 1996, № 112

Фридрих 1936, № 281

Маршак 1971, с. 587

Гиппиус 1992, с. 44

ВЕРСИЯ 2

ВЕРСИЯ 3

В саду распустились сирени

Степан Разин 1918; Маруся

умерла. Новая русская песня

Успенский 1995, с. 107108

Маруся отравилась

(Репертуар М. А. Эмской)

Успенский 1995, с. 187188

КАК В ГРИБЬЕВСКОЙ ДЕРЕВНЕ

Сперва давил ее руками,

А потом резать стал ножом,

И полились ручьи кровавы,

И Маня впала под кустом.

Его забрали, осудили,

Дали тюрьмы на десять лет.

А он отбудет и вернется,

А Манечки на свете нет.

И вся Закаменка спала.

Одна молоденькая пара

За город в лес гулять пошла.

Она была собой красива,

Но он не мог ее любить.

И что-то в сердце ему пало,

Чтоб в эту ночь ее убить.

Он сговорил ее под вечер

Идти за город погулять.

И он велел ей беспременно

Венчально платье надевать.

Она была ему покорна,

Надела платьице свое.

И совсем не догадалась,

Что он убить ведет ее.

Когда зашли в кусты густые,

Последний раз поцеловал,

И как-то сразу изменился

И издеваться над ней стал.

Сперва он бил ее руками,

Потом изрезал всю ножом,

И, с полумертвой сняв чувяки,

Ее оставил под кустом.

Она со смертию боролась

И простонала там всю ночь.

Кругом селение далеко,

И ей никто не мог помочь.

Вся публика домой ушла.

Одна возлюбленная пара

В сосновый лес гулять пошла.

Он пригласил ее на вечер

Пойти за город погулять

И приказал ей беспременно

Венчально платье надевать.

Она была ему покорна,

Надела платьице свое.

Она того не догадалась,

Что он решил убить ее.

Сперва он бил ее руками,

Потом порезал грудь ножом,

И с полумертвыми глазами

Оставил Тому под кустом.

Она со смертью все боролась

И с полудня и полну ночь

А население далеко,

Никто уж ей не мог помочь.

Пройдет зима, настанет лето,

В саду цветочки зацветут

А в это самое мне время

Цепями руки закуют.

Омск 1921

Джекобсон 1998, с. 130

Джекобсон 1998, с. 131

В нашу гавань

Разумков 2006

Ахметова 2000, с. 352353

Жила-была Маруся

Москва, нач. 1960-х гг. (самозапись)

Вокруг) бежит Москва,

Маруська в институте

Сиклифасовскава

На стол её ложають

Шестнадцать докторей

И кажный врач вынает

Один ножик из ёйных грудей.

Спасайте не спасайте,

Мне жизнь не дорога,

Я милого любила,

Такого дурака

Не лапайте руками!

Довольно! Будь по мне! (

Читайте также: