Отравление газами в первой мировой войне

Для нового типа войны, требовались и новые типы решений. Вскоре такое решение появилось – обладающее громадной поражающей силой и как тогда казалось, способное переломить ход войны. Этим оружием были отравляющие боевые газы.

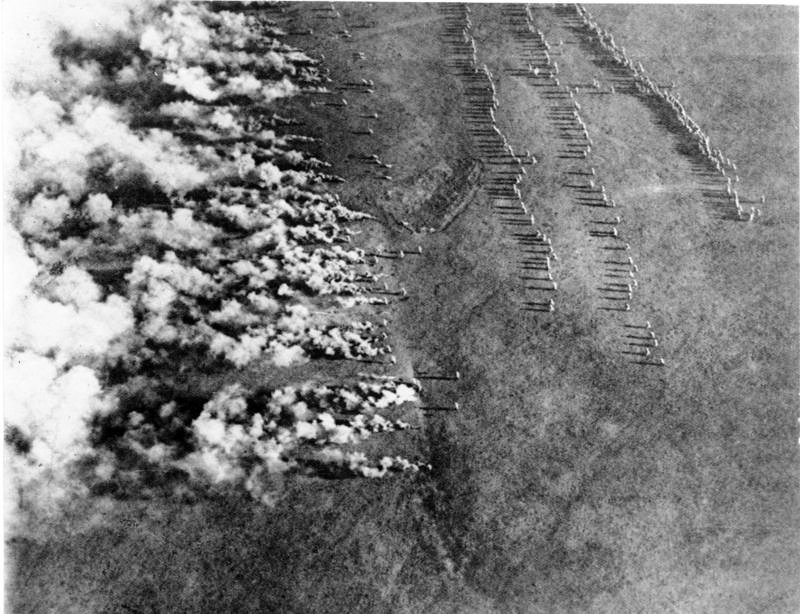

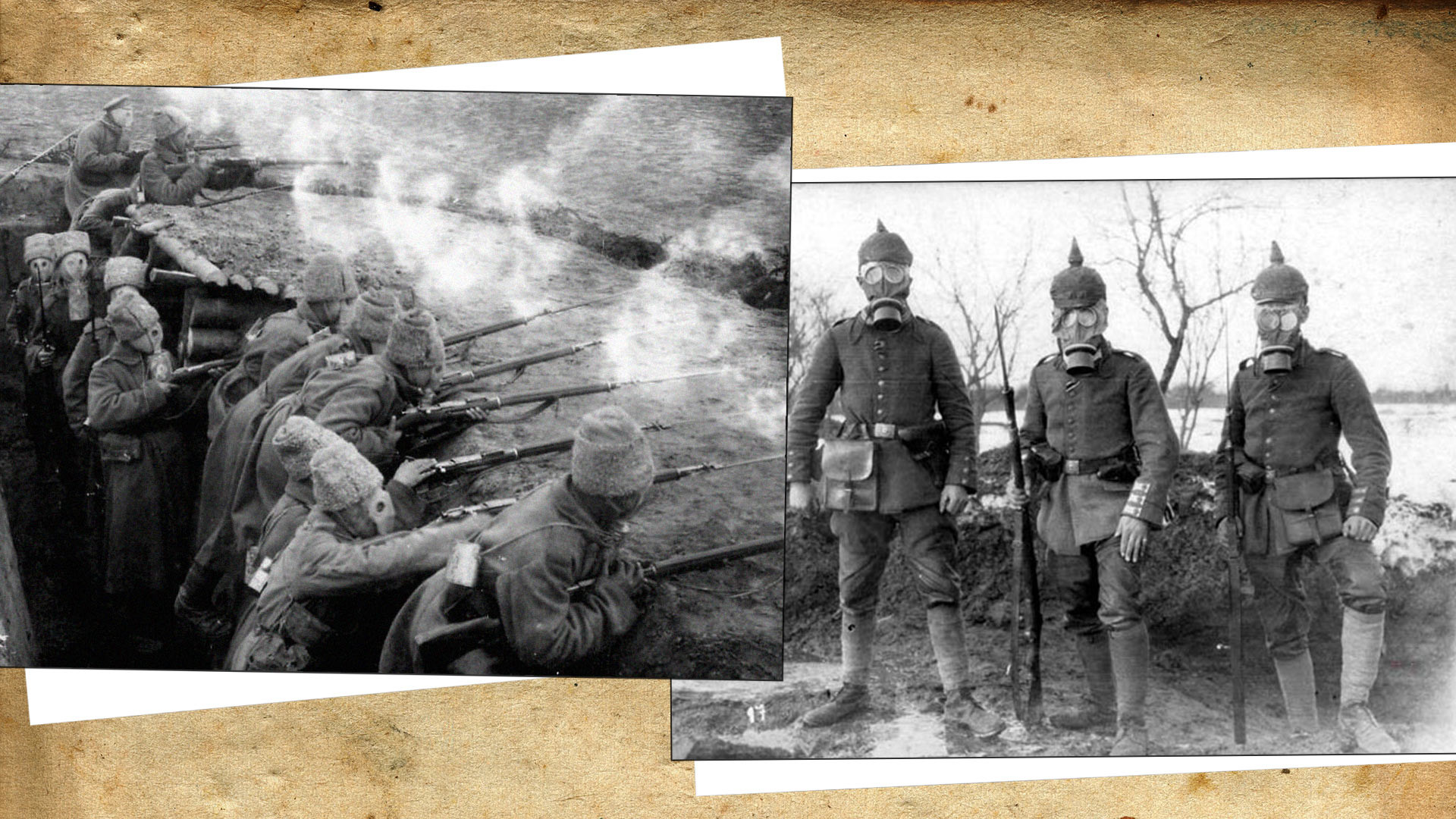

Распыление ядовитого газа из баллонов

Боевые газы – детище нового времени, плод научно технической революции конца 19 века. Химическая промышленность развивалась стремительно, и уже к 1914 году – к началу Первой Мировой, в той же Германии производились десятки тысяч тонн хлора. Хлор применялся для обработки тканей, дезинфекции, сугубо мирных занятий. Об его исключительной ядовитости было известно, но людям в массе своей и в голову не приходило, об использовании этого газа против других людей.

Немецкие особые отряды расставили по фронту протяжённостью 6 километров 6 тысяч баллонов, содержащих около 168 тонн хлора. Выпуск газа продолжался всего 5 минут.

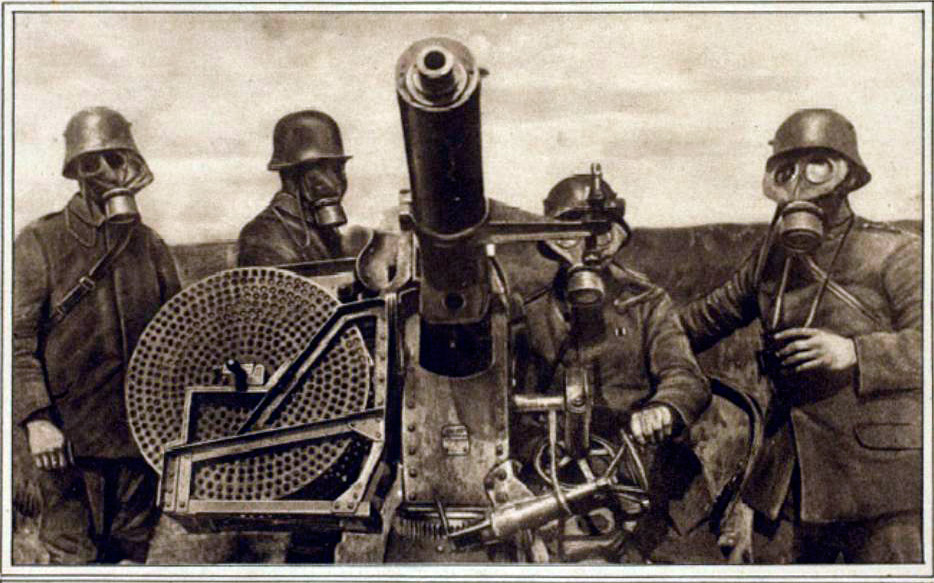

Пулеметный расчет Первой Мировой. Противогазы прилагаются

Тяжелые отравляющий газ, стелясь по земле, спокойно заполняет траншеи, проникает в убежища, неся с собой панику и смерть незащищенному от них противнику. Потери войск Антанты, конечно же не готовых к такому повороту событий, составили 15 000 человек, из которых 5 тысяч умерло.

Эффект был впечатляющим, но кратковременным – англичане не дрогнули и быстро восстановили бреши в обороне – германцам так и не удалось воспользоваться плодами этой бессмысленной атаки. Впрочем, останавливаться уже было поздно – фронт трещал по швам и потому, в течение всего 1915 г. немцы продолжали применять этот новый способ нападения, не обращая никакого внимания на шум, поднявшийся в печати Антанты, обвинявшей Германию в нарушении международного права.

Возмущались союзники не долго — Антанта оценила по достоинству применение боевых отравляющих газов, и активно применять их в ответ, сперва мешал только более низкий, по сравнению с германским, уровень промышленности.

19 декабря 1915 года немцы вновь провели химическую атаку, на этот раз использовав в качестве отравляющего вещества фосген. Более летучий чем хлор, фосген куда более смертелен – он вызывает отек легких, удушье, причем даже в случае своевременного выхода из зоны прямого воздействия газа. Вновь Антанта несла потери, однако сравнительно быстро сумела оснастить войска противогазами и компенсировать эффект вредного воздействия.

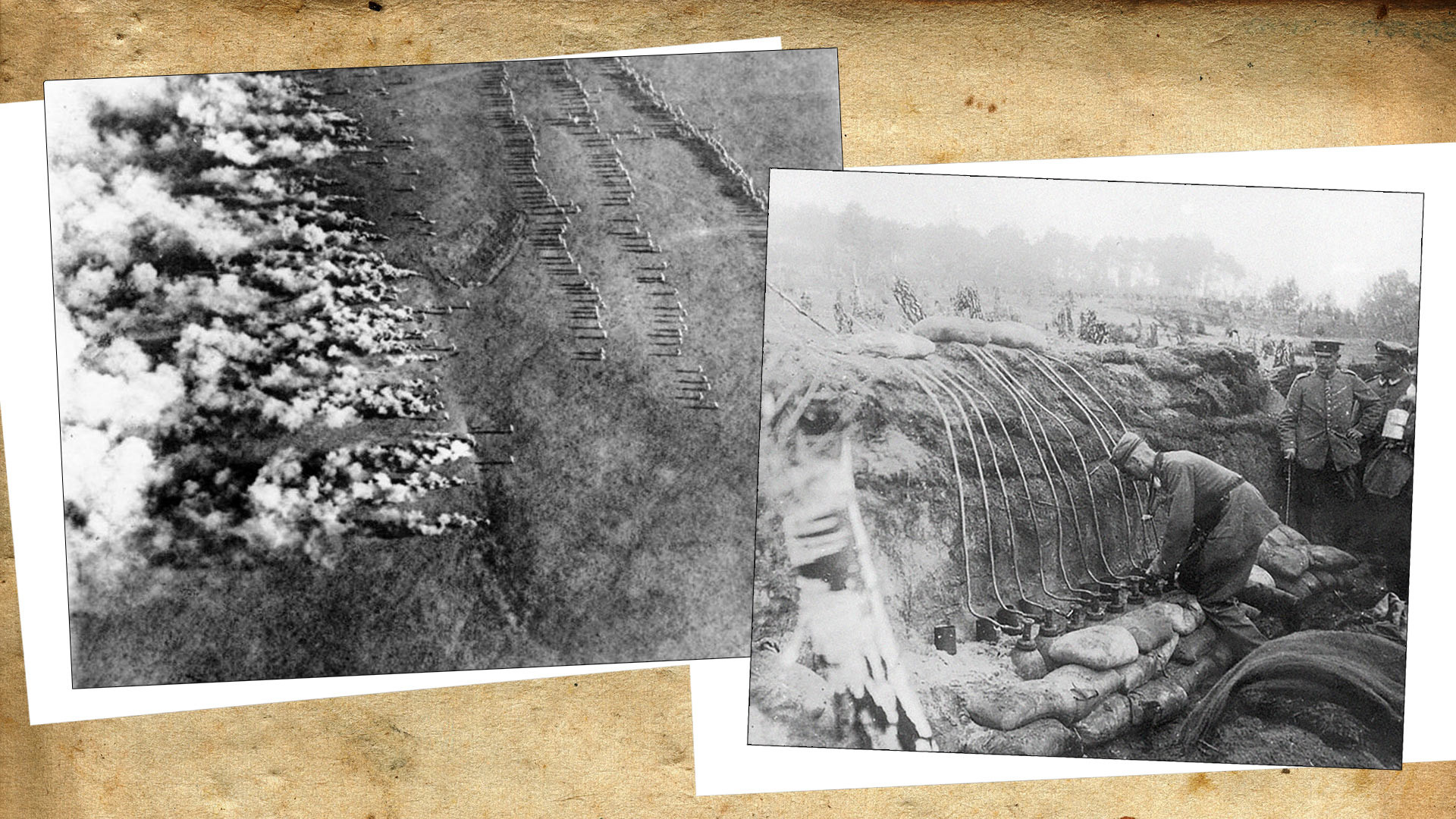

Подготовка химической атаки

Именно арсин и иприт остановили наступление Антанты во Фландрии и спасли германский фронт – убийственная эффективность боевых отравляющих веществ вышла с ними на новый уровень.

Британские пехотинцы в противогазах.

С развитием химической войны и с применением новых и новых отравляющих веществ, постепенно совершенствовались и способы защиты от ядовитых газов. К 1917 г. как войска Антанты, так и немцы располагали уже надежными противогазами для дыхательных путей. Тем не менее, против того же арсина они были бесполезны, без специального приспособления. К тому же, вдыхание арсина даже в незначительных дозах вызывало резкое раздражение дыхательных путей, глаз и пищеварительного канала, что заставляло людей сбрасывать противогаз и получать смертельную дозу яда.

Неизвестно, сколько ещё жертв пало бы под действием смертельных боевых ядов, продлись та война ещё несколько лет. Аппетит приходит во время еды, и к концу Первой Мировой войны, требования, предъявлявшийся фронтами к химической промышленности в отношении снабжения армий средствами химического нападения и обороны, были уже настолько велики, что, даже хваленая немецкая химическая промышленность была в состоянии удовлетворить потребности своей армии.

Германский расчет ПВО явно готовится не только к атакам с воздуха

Иными словами, решить дело только лишь использованием боевых газов, никому так и не, но в качестве меры дополнительной поддержки и мощного психологического фактора при поддержке наступления, они выступали довольно мощным и важным фактором.

Женевским протоколом 1925 года, применение боевых отравляющих газов было запрещено в любых конфликтах. Впрочем, окончательно от их применения никто так и не отказался, и до сих пор запасы различных боевых веществ ведущих государств описываются такими страшными цифрами, что хватит для многократного полного уничтожения всех жителей Земли.

Случай с одним моим клиентом натолкнул меня на написание этой статьи.

Он обратился ко мне с запросом, в котором среди прочего наличествовало удушье от запаха хлора, причём даже в хозяйственном магазине.

Опыт передаётся не только через непосредственное общение представителей разных поколений, но и несколько скрыто, в виде непонятных страхов, странных реакций на, казалось бы, привычное. Просто стоит быть более внимательными к этим состояниям. Несколько вопросов, и вот перед нами судьба одного из его предков, прошедшего Первую Мировую войну..

Изобретя боевые газы, немцы добавили еще одно измерение в ужасе Мировой войны. Вскоре союзники наверстали упущенное и немцы тоже смогли испытать на себе, что такое газовая атака. Французы начали использовать снаряды с 0В в 1916 году, англичане тоже решились на ограниченное использование газов на последних стадиях битвы на Сомме. К 1917 году немецкие солдаты регулярно подвергались газовым атакам, проводимым англичанами в качестве ответного удара. 19 марта 1918 года подобной атаке был подвергнут городок Сент-Квентин. В тот день в город как раз прибыли свежие немецкие части, предназначенные для наступления. В 10 вечера англичане обрушили на город 3000снарядов с хлором - дома были окутаны густым зеленым облаком. Противогазы не помогали - концентрация газа была слишком высокой. Когда на следующее утро в город прибыло дальнейшее пополнение, солдатам представились улицы, усеянные людьми, выкашливающих вместе с кровью остатки своих легких.

Это факты, свидетельствующие о применении нового страшного оружия. Следует заметить, что применение боевых газов на войска противника действовали двояко:

На физическое состояние военнослужащих. Серьёзные поражения лёгких и глаз – типичны для жертв газовых атак. Как правило, практически все ветераны Первой мировой войны, пораженные ипритом, погибли в последующие десятилетия с диагнозами "хронические бронхопневмонии", "пневмосклероз" и "опухоли легких".

Деморализующе. Бессмысленная жестокость противника вкупе с неподготовленностью войск к химической атаке, очевидно, приводили к изменению отношения к происходящему. И, не смотря на беззаветный героизм русских воинов у Осовца, воюющие очевидно осознавали собственную обречённость.

Причины того, почему Германия в годы Второй Мировой войны не применила химическое оружие, остаются до сих пор не ясными. По одной из версий, Гитлер не дал команду на применение ОВ во время войны потому, что считал, что у СССР большее количество химического оружия. Еще одной причиной могло быть недостаточно эффективное воздействие ОВ на солдат противника, оснащенных средствами химической защиты, а также его зависимость от погодных условий. Это одна из точек зрения.

В то же время известно, что ефрейтор Адольф Гитлер потерял зрение в результате применения британскими войсками отравляющего газа во время атаки на немецкие позиции в районе города Вервик. И, возможно, именно этим и объясняется его нежелание использовать химическое оружие во Второй мировой войне (не считая концлагерей). Еще одной причиной могло быть недостаточно эффективное воздействие ОВ на солдат противника, оснащенных средствами химической защиты, а так же его зависимость от погодных условий.

Проблема реабилитации людей, поражённых боевыми отравляющими веществами.

Следует заметить, что как с немецкой или французской, так и с русской стороны первоначально иприт недооценивался. Как и недооценивалось его воздействие на психику поражённого газом человека.

Изменения со стороны нервной системы - у пораженных ипритом отмечаются угнетенное депрессивное состояние, вялость, сонливость, подавленное настроение. Они замкнуты, молчаливы, апатичны, безучастны к окружающему, иногда часами лежат молчаливо. При тяжелых поражениях может быть шокоподобное состояние. Возбуждение со спутанным сознанием и судорогами встречается редко, является признаком очень тяжелого поражения, как правило, предвещает неблагоприятный исход в ближайшие часы.

Именно с этим столкнулись медики разных стран, пытаясь реабилитировать военнослужащих. Даже после того, как обожжённые глаза начинали видеть (а именно такой случай произошёл с ефрейтором Гитлером), при всём желании вернуться на фронт, поведение человека менялось.

Сначала сотни, потом тысячи, потом сотни тысяч становились инвалидами, не потеряв ни единой капли крови. Парализованные, слепые, глухие, немые, страдавшие тиком и тремором чередой шли через кабинеты психиатров.

Врачи считали, что у солдат слепота вызвана не газом, а истерией.

Страх перед войной, перед жизнью в траншее, перед артиллерийскими обстрелами, перед атаками врага породил страстное стремление бежать из окопов. Часто это делалось под предлогом отравления газом. Врачи получили распоряжение отправлять в глазную больницу только тех, у кого были очевидные симптомы поражения боевыми отравляющими веществами.

Немецкие психиатры пришли к выводу, что бесконечные артиллерийские бомбардировки, взрывы бомб, мин и гранат приводят к незаметным повреждениям головного мозга и нервных окончаний. Это объяснение охотно было принято военными властями и врачами, которым приятно было сознавать, что немецкие солдаты страдают от невидимых ран, а вовсе не от слабости нервов.

Но психиатры не находили симптомов, свидетельствовавших о последствиях обстрелов. Некоторые пациенты заболевали, хотя они находились далеко от линии фронта, в тылу. Это наталкивало на мысль, что причина этих заболеваний — психологическая проблема.

Истерическое состояние солдат на поле боя было коньком доктора Фостера. Он доказывал, что причина истерии — нехватка воли и боевого духа. Он считал, что возвращение солдата на фронт — его патриотический долг.

Немецкие психиатры убеждали пациентов, что на самом деле они совершенно здоровы и не нуждаются ни в лекарствах, ни в процедурах. Известный франкфуртский психиатр уверял, что четверть больных излечивались после первого разговора. На следующий день они выписывались из госпиталя.

Один ларинголог вводил потерявшим речь солдатам в горло стальной шарик диаметром в один сантиметр и проталкивал его в гортань. Он насильно держал этот шарик очень долго, хотя пациент не мог дышать, приходил в ужас и вырывался. Когда солдат уже практически задыхался, врач резким движением выдергивал шарик, из горла пациента вырывался крик, и тем самым голос возвращался. Врач был убежден, что нашел удачный способ лечить немоту.

В начале использования химических веществ в качестве оружия были препараты слезоточивого раздражающего воздействия, а не со смертельным исходом. В ходе Первой мировой войны французы стали первыми применять газ с использованием 26 мм гранат заполненных слезоточивым газом (этиловый бромацетат) в августе 1914 года. Однако запасы бромацетата у союзников быстро подошли к концу, и французская администрация заменила его на другой агент — хлорацетон. В октябре 1914 году немецкие войска открыли огонь снарядами, частично наполненными химическим раздражителем, против британских позиций на Нев-Шапель, несмотря на то, что достигнутая концентрация настолько мала, что она была едва заметна.

Германия первой применила газ как оружие массового поражения в крупных масштабах, когда 3 января 1915 года 18000 артиллерийских снарядов, содержащих жидкости (слезоточивый газ ксилил-бромид), попали на российские позиции по реке Равка к западу от Варшавы. Однако вместо отравляющего эффекта, испарения газа замёрзли, и не имели желаемого эффекта.

К 22 апреля 1915 года немецкая армия распылила 168 тонн хлора около реки Ипр. В 17:00 подул слабый восточный ветер и газ начали распылять, он двигался в сторону французских позиций, образуя облака желтовато-зелёного цвета. Надо заметить, что немецкая пехота также пострадала от газа и, не имея достаточного подкрепления, не смогла использовать полученное преимущество до прихода британско-канадского подкрепления. Антанта сразу заявила о том, что Германия нарушила принципы международного права, однако Берлин парировал это заявление тем, что Гаагская конвенция запрещает только применения отравляющих снарядов, но не газов.

5 мая сразу 90 человек погибло в окопах; из 207 попавших в полевые госпитали 46 умерли в тот же день, а 12 — после продолжительных мучений.

12 июля 1915 у бельгийского города Ипр англо-французские войска были обстреляны минами, содержавшими маслянистую жидкость. Так впервые Германией был применён иприт.

Хлор является мощным раздражителем, который может поразить слизистые оболочки глаз, носа, горла, а также лёгкие. В высоких концентрациях и длительном воздействии он может вызвать смерть от удушья.

Эффективность и контрмеры

Сразу после первых применений стало очевидно что те, кто оставался на своих местах и никуда не убегал; те кто не сидел в траншее, а находился на каком-либо возвышении, получили меньшие отравления, потому что хлор — газ тяжелее воздуха, поэтому он опускается к земле и имеет там более высокую концентрацию. Особо сильно пострадали те, кто лежал на земле или на носилках.

Хлор, однако, оказался не так эффективен, как полагали немцы, потому что после первых применений были применены средства защиты. Хлор имеет специфический запах и яркий зеленый цвет за счёт чего его было достаточно легко обнаружить. Газ хорошо растворим в воде, поэтому самым простым и эффективным способом защиты от него было просто прикрывание лица влажной тканью. Также доказано что более эффективно использование мочи вместо воды, потому что аммиак нейтрализует свободный хлор (NH3 + Cl2 → HCl + NH2Cl), однако на тот момент не было известно что соединения хлора и аммиака могут производить токсичные газы.

Для приведения к смертельной дозе необходима концентрация газа 1000 к миллиону, попадая в дыхательные пути, он реагирует с жидкостями на слизистых образуя соляную кислоту и молекулярный кислород. Несмотря на свои недостатки, хлор являлся эффективным видом психологического оружия, пехота бежала в панике только от одного вида зеленого хлорного облака.

После атак хлором были проведены мероприятия противохимического характера. В немецких войсках солдатам стали раздавать ватно-марлевые респираторы и бутылку с раствором бикарбоната. В войсках Антанты были разосланы инструкции о применении влажных тканевых повязок на лице во время газовой атаки.

Британские газовые атаки

Британия выразила явное негодование тем, что Германия применила на Ипре отравляющие газы. Один из командующих британскими войсками лейтенант-генерал Фергюсон назвал поведение Германии трусостью. Однако если британцы хотят выиграть эту войну, они должны уничтожать врага, и если он действует нечестно, то отчего нам не воспользоваться его способом.

Впервые англичане применили хлор в битве при Лоосе 25 сентября 1915 года, но эта попытка обернулась против самих англичан. Успех использования хлора зависит от благоприятного ветра, дующего в сторону врага, а в тот день ветер был переменчив. Сначала ветер переместил газ на небольшое расстояние, и тот остался между позициями противников, а в отдельных случаях был отнесен обратно к британским позициям.

Британская армия осознала необходимость газовых атак и проводила их в большом количестве, причем в 1917 и 1918 году опередила в этом германскую армию. К этому времени военная промышленность стран Антанты производила большее количество боевых отравляющих веществ, нежели германская. Германская промышленность не могла свести на нет это преимущество даже выпуском новых, более мощных газов, так как производство последних обходилось дороже. Со вступлением в войну США, выпуск иприта промышленностью Антанты стал намного больше германского. Кроме того, превалировавшее направление ветра на Западном фронте Первой мировой войны было с запада, что давало Англии преимущество в организации газовых атак.

1915. Газы повышенной токсичности

Фосген, как боевой газ, превосходил хлор большей, по сравнению с последним, токсичностью. Потенциальным недостатком фосгена считалось то, что симптомы отравления им иногда наступали лишь через 24 часа после вдыхания. Это давало возможность солдатам, отравленным фосгеном, продолжать некоторое время вести боевые действия. С другой стороны, на следующий день эти солдаты умирали или становились инвалидами.

Производство отравляющих газов в России

В связи с тем, что российская армия понесла самые крупные среди всех участников войны потери от воздействия отравляющих веществ, в 1915 г. был спешно организован Химический комитет и срочно был поставлен вопрос о разработке технологий и масштабном производстве отравляющих газов. Одним из первых в феврале 1916 г. было организовано производство синильной кислоты и цианистого водорода в Томском университете силами местных учёных [1] . К концу 1916 г. были организованы производства и в европейской части России, и кризисная ситуация была снята. К апрелю 1917 г. были произведены сотни тонн отравляющих веществ, которые так и остались невостребованными на складах, а на фронт было доставлено только около 138 пудов жидкого хлорида, однако сведений о его использовании нет. [2]

Первая мировая была богата на технические новинки, но, пожалуй, ни одна из них не приобрела такого зловещего ореола, как газовое оружие. Отравляющие вещества сделались символом бессмысленной бойни, а все побывавшие под химическими атаками навсегда запомнили ужас перед смертоносными облаками, наползающими на окопы. Первая мировая стала настоящим бенефисом газового оружия: в ней успели применить 40 разных типов отравляющих веществ, от которых пострадало 1,2 миллиона человек и ещё до ста тысяч погибло.

К началу мировой войны химическое оружие ещё почти не существовало на вооружении. Французы и англичане уже экспериментировали с ружейными гранатами со слезоточивым газом, немцы начиняли слезогонкой 105-миллиметровые гаубичные снаряды, но никакого эффекта эти новации не имели. Газ из немецких снарядов и тем более из французских гранат мгновенно рассеивался на открытом воздухе. Первые химические атаки Первой мировой не получили широкой известности, однако вскоре к боевой химии пришлось отнестись гораздо более серьёзно.

В конце марта 1915 года попавшие в плен к французам немецкие солдаты начали сообщать: на позиции доставлены баллоны с газом. У одного из них был даже захвачен респиратор. Реакция на эти сведения оказалась поразительно беспечной. Командование просто пожало плечами и не сделало ничего для защиты войск. Более того, французский генерал Эдмон Ферри, предупредивший соседей об угрозе и рассредоточивший своих подчинённых, потерял должность за панические настроения. Между тем угроза химических атак становилась всё реальнее. Немцы опередили другие страны в разработке нового вида вооружения. После экспериментов со снарядами возникла идея использовать баллоны. Немцы спланировали частное наступление в районе города Ипр. Командиру корпуса, на фронт которого доставили баллоны, честно сообщили, что тот должен "произвести исключительно испытание нового оружия". В серьёзный эффект газовых атак немецкое командование не особенно верило. Атака несколько раз откладывалась: ветер в нужном направлении упорно не дул.

22 апреля 1915 года в 17 часов немцы выпустили хлор из 5700 баллонов сразу. Наблюдатели видели два любопытных жёлто-зелёных облака, которые лёгкий ветер подталкивал к окопам Антанты. За облаками двигалась немецкая пехота. Вскоре газ начал затекать во французские окопы.

Эффект от отравления газом оказался устрашающим. Хлор поражает дыхательные пути и слизистые, вызывает ожоги глаз и при обильном вдыхании приводит к смерти от удушья. Однако мощнее всего оказалось психическое воздействие. Французские колониальные войска, попавшие под удар, разбегались толпами.

В течение короткого времени более 15 тысяч человек выбыли из строя, из них 5 тысяч лишились жизни. Немцы, однако, не воспользовались опустошительным эффектом нового оружия в полной мере. Для них это был лишь эксперимент, и к настоящему прорыву они не готовились. К тому же наступающие немецкие пехотинцы сами получали отравления. Наконец, сопротивление так и не было сломлено: прибывшие канадцы мочили в лужах носовые платки, шарфы, одеяла — и дышали сквозь них. Если не было лужи, они мочились сами. Действие хлора таким образом сильно ослаблялось. Тем не менее немцы ощутимо продвинулись на этом участке фронта — при том что в позиционной войне каждый шаг обычно давался огромной кровью и великими трудами. В мае французы уже получили первые респираторы, и эффективность газовых атак снизилась.

Вскоре хлор применили и на русском фронте у Болимова. Здесь события также развивались драматически. Несмотря на затекающий в окопы хлор, русские не побежали, и, хотя почти 300 человек умерли от газа прямо на позиции, а более двух тысяч получили отравления разной тяжести после первой же атаки, немецкое наступление напоролось на жёсткое сопротивление и сорвалось. Жестокая ирония судьбы: противогазы были заказаны в Москве и прибыли на позиции всего через несколько часов после боя.

Вскоре началась настоящая "газовая гонка": стороны постоянно наращивали количество химических атак и их мощь: экспериментировали с самыми разными взвесями и способами их применения. Одновременно началось массовое внедрение в войска противогазов. Первые противогазы были крайне несовершенными: в них было трудно дышать, особенно на бегу, а стёкла быстро запотевали. Тем не менее даже при таких условиях, даже в облаках газа при дополнительно ограниченном обзоре случались рукопашные. Один из английских солдат ухитрился в газовом облаке убить или тяжело травмировать поочерёдно десяток немецких солдат, пробравшись в траншею. Он подбирался к ним сбоку или сзади, и немцы просто не видели нападающего до того, как им на голову обрушивался приклад.

Противогаз стал одним из ключевых предметов снаряжения. При отходе его бросали в последнюю очередь. Правда, и это не всегда помогало: иной раз концентрация газа оказывалась слишком высокой и люди умирали даже в противогазах.

Зато необычно эффективным способом защиты оказалось разжигание костров: волны горячего воздуха довольно успешно рассеивали облака газа. В сентябре 1916 года во время германской газовой атаки один русский полковник снял маску, чтобы командовать по телефону, и развёл костёр прямо на входе в собственную землянку. В итоге он провёл весь бой, выкрикивая команды, ценой лишь лёгкого отравления.

Способ газовой атаки чаще всего был довольно прост. Через шланги из баллонов распылялась жидкая отрава, переходила на открытом воздухе в газообразное состояние и, гонимая ветром, ползла на позиции противника. Регулярно происходили неприятности: когда ветер менялся, травились уже собственные солдаты.

Часто газовую атаку совмещали с обычным обстрелом. Скажем, во время Брусиловского наступления русские привели к молчанию австрийские батареи комбинацией химических и обычных снарядов. Периодически даже предпринимались попытки атак сразу несколькими газами: один должен был вызывать раздражение сквозь противогаз и заставить поражённого противника сорвать маску и подставиться под другое облако — удушающее.

Хлор, фосген и другие удушающие газы обладали одним неустранимым недостатком в качестве оружия: требовалось, чтобы противник их вдохнул.

Летом 1917 года под многострадальным Ипром был использован газ, получивший название по имени этого города, — иприт. Его особенностью было воздействие на кожу в обход противогаза. При попадании на незащищенную кожу иприт вызывал тяжёлые химические ожоги, некроз, а следы от него оставались на всю жизнь. Впервые немцы обстреляли снарядами с ипритом сосредоточившихся перед атакой английских военных. Тысячи людей получили жуткие ожоги, причём у многих солдат не оказалось даже противогазов. Вдобавок газ оказался очень устойчивым и несколько дней продолжал травить всех, кто заходил в его зону действия. К великому счастью, немцы не имели достаточных запасов этого газа, как и защитной одежды, чтобы атаковать через отравленную зону. Во время атаки на город Армантьер немцы залили его ипритом так, что газ буквально реками тёк по улицам. Англичане отступили без боя, но немцы не смогли войти в городок.

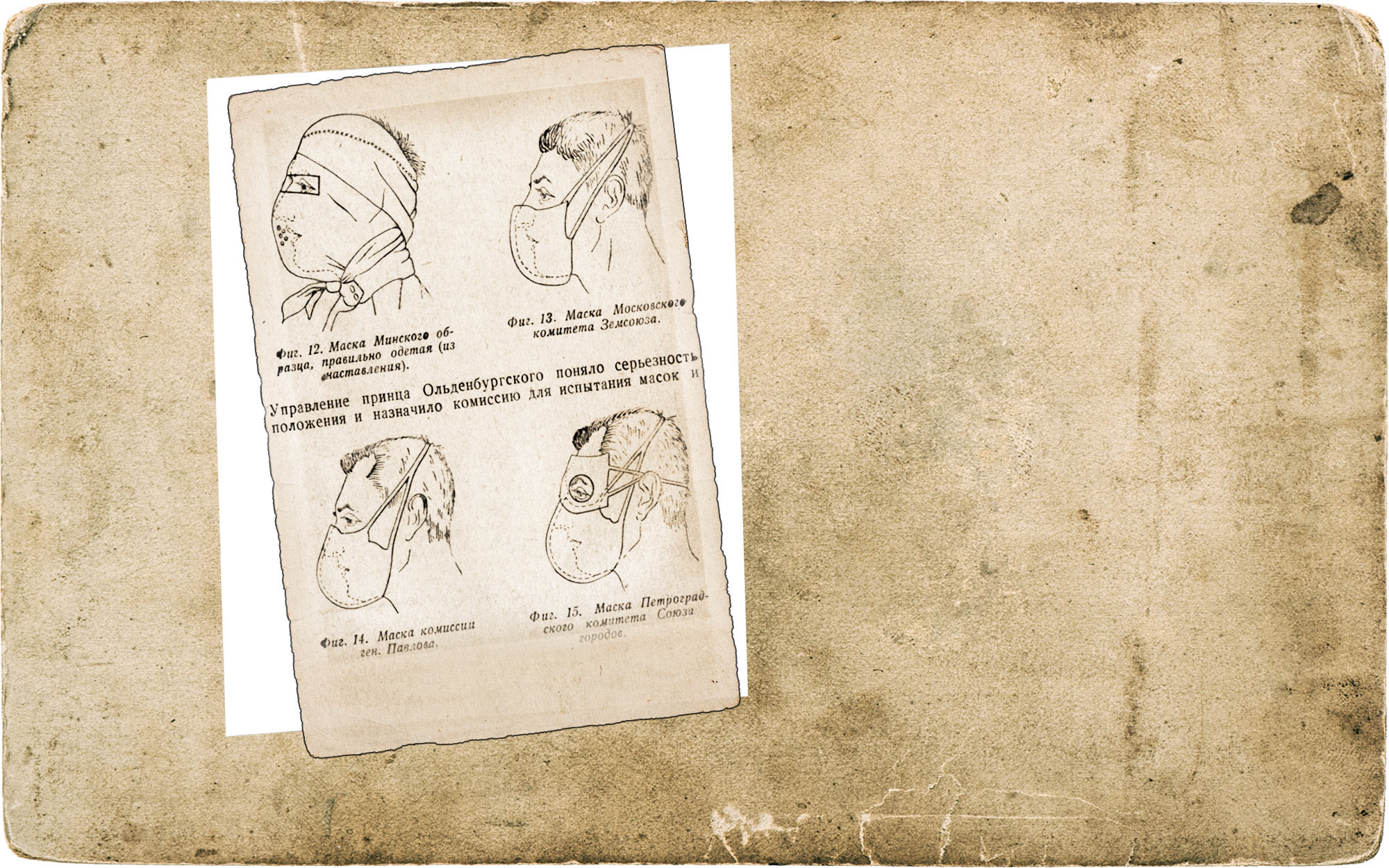

Русская армия шла в общем ряду: сразу после первых случаев применения газа началась разработка средств защиты. Поначалу средства защиты не блистали разнообразием: марля, тряпки, пропитанные раствором гипосульфита.

Однако уже в июне 1915 года Николай Зелинский разработал очень удачный противогаз на основе активированного угля. Уже в августе Зелинский представил своё изобретение — полноценный противогаз, дополненный резиновым шлемом конструкции Эдмонда Кумманта. Противогаз защищал всё лицо и делался из цельного куска качественной резины. В марте 1916 года началось его производство. Противогаз Зелинского защищал от отравляющих веществ не только дыхательные пути, но и глаза и лицо.

Самый известный инцидент, связанный с применением боевых газов на русском фронте, относится как раз к ситуации, когда у русских солдат противогазов не было. Речь, конечно, о бое 6 августа 1915 года в крепости Осовец. В этот период противогаз Зеленского ещё проходил испытания, а сами газы были достаточно новым видом оружия. Осовец подвергся ударам уже в сентябре 1914 года, однако, несмотря на то что эта крепость — маленькая и не самая совершенная, упорно сопротивлялся. 6 августа немцы использовали снаряды с хлором из газобаллонных батарей. Двухкилометровая стена газа убила сначала передовые посты, затем облако начало накрывать основные позиции. Гарнизон получил отравления разной степени тяжести практически поголовно.

Однако затем произошло то, чего никто не мог ожидать. Сначала атакующая немецкая пехота частично отравилась собственным облаком, а затем начали оказывать сопротивление уже умирающие люди. Один из пулемётчиков, уже наглотавшийся газа, выпустил несколько лент по наступающим, прежде чем погиб. Кульминацией же сражения стала штыковая контратака отряда Землянского полка. Эта группа не находилась в эпицентре газового облака, но все получили отравления. Немцы не обратились в бегство сразу же, но они оказались психологически не готовы сражаться в момент, когда все их противники, казалось бы, должны были уже погибнуть под газовой атакой. "Атака мертвецов" продемонстрировала, что даже при отсутствии полноценной защиты газ не всегда даёт ожидаемый эффект.

В качестве средства смертоубийства газ имел очевидные преимущества, однако уже к концу Первой мировой он не выглядел столь грозным оружием. Современные армии уже в конце войны серьёзно снизили потери от химических атак, часто сводя их почти к нулю. В результате уже во Вторую мировую газы превратились в экзотику.

Мастерок.жж.рф

Германская газовая атака. Вид с воздуха. Фото: Imperial War Museums

По приблизительным оценкам историков, от химического оружия в ходе Первой мировой войны пострадали как минимум 1,3 млн человек. Все основные театры Великой войны стали, по сути, самым крупным за всю историю человечества полигоном по испытанию в реальных условиях оружия массового поражения. Об опасности такого развития событий международное сообщество задумалось еще в конце XIX века, попытавшись ввести ограничения на применение отравляющих газов посредством конвенции. Но, как только одна из стран, а именно Германия, это табу нарушила, все остальные, включая и Россию, с не меньшим рвением включились в гонку химических вооружений.

Первый газ комом

Германские войска пускают газ из балонов во время газовой атаки. Фото: Imperial War Museums

Нобелевские лауреаты убивают под Ипром

Первая результативная газовая атака была предпринята в апреле 1915 года под бельгийским городком Ипр, где немцы применили против англичан и французов выпущенный из баллонов хлор. На фронте атаки в 6 километров установили 6 тысяч газовых баллонов, наполненных 180 тоннами газа. Любопытно, что половина этих баллонов была гражданского образца — германская армия собирала их по всей Германии и захваченной Бельгии.

Хлор вызывал спазмы гортани и отек легких. Никаких средств защиты от газа в войсках еще не было, никто даже не знал, как защищаться и спасаться от такой атаки. Поэтому солдаты, остававшиеся на позициях, пострадали менее, чем те, которые убежали, так как каждое движение усиливало действие газа. Поскольку хлор тяжелее воздуха и скапливался у земли, те солдаты, которые стояли под огнем, пострадали меньше, чем те, которые лежали или сидели на дне окопа. Больше всех пострадали раненые, лежавшие на земле или на носилках, и люди, двигавшиеся в тыл вместе с облаком газа. В общей сложности почти 15 тысяч солдат получили отравления, из них около 5 тысяч умерли.

Показательно, что и наступавшая вслед за облаком хлора немецкая пехота также понесла потери. И если сама газовая атака удалась, вызвав панику и даже бегство французских колониальных частей, то собственно германская атака оказалась почти провальной, и продвижение было минимальным. Прорыва фронта, на который рассчитывали германские генералы, не случилось. Немецкие пехотинцы сами откровенно боялись идти вперед по зараженной местности. Позже попавшие в плен на этом участке немецкие солдаты рассказали англичанам, что газ причинял острую боль глазам, когда они заняли окопы, оставленные бежавшими французами.

Отто Ган (справа) в лаборатории. 1913 год. Фото: Библиотека Конгресса США

Стоит отметить, что именно хлор был выбран в качестве первого химического оружия по совершенно практическим соображениям. В мирной жизни он тогда широко применялся для получения хлорной извести, соляной кислоты, красок, лекарств и массы иной продукции. Технология его изготовления была хорошо изучена, поэтому получение этого газа в больших количествах не представляло трудностей.

Организацией газовой атаки под Ипром руководили немецкие ученые-химики из Берлинского института имени кайзера Вильгельма — Фриц Габер, Джеймс Франк, Густав Герц и Отто Ган. Европейскую цивилизацию XX века лучше всего характеризует тот факт, что все они в последующем получили Нобелевские премии за различные научные достижения исключительно мирного характера. Примечательно, что сами создатели химического оружия не считали, что делают что-то страшное или даже просто неправильное. Фриц Габер, например, утверждал, что всегда был идейным противником войны, но, когда она началась, был вынужден трудиться на благо родины. Обвинения же в создании негуманного оружия массового поражения Габер категорически отрицал, считая такие рассуждения демагогией — в ответ он обычно заявлял, что смерть в любом случае есть смерть, вне зависимости от того, что именно стало ее причиной.

Как и под Ипром, несмотря на тактический успех атаки, немцы не сумели развить его в прорыв фронта. Показательно, что немецкие солдаты под Болимовым также сами очень боялись хлора и даже пытались возражать против его применения. Но высшее командование из Берлина было неумолимо.

В итоге части русской армии понесли большие потери. 218-й пехотный полк потерял 2608 человек. В 21-м Сибирском полку после отступления в облаке хлора боеспособными осталось меньше роты, 97% солдат и офицеров были отравлены. Проводить химическую разведку, то есть определять сильно зараженные участки местности, войска тоже еще не умели. Поэтому русский 220-й пехотный полк пошел в контратаку по местности, зараженной хлором, и потерял от отравления газом 6 офицеров и 1346 рядовых.

Так с лета 1915 года Российская империя озаботилась созданием и производством собственного химического оружия. И в этом вопросе особенно наглядно проявилась зависимость военного дела от уровня развития науки и промышленности.

С одной стороны, к концу XIX столетия в России существовала мощная научная школа в области химии, достаточно напомнить эпохальное имя Дмитрия Менделеева. Но, с другой стороны, химическая промышленность России по уровню и объемам производства серьезно уступала ведущим державам Западной Европы, прежде всего Германии, которая в то время лидировала на мировом рынке химии. Например, в 1913 году на всех химических производствах Российской империи — от получения кислот до выпуска спичек — работало 75 тысяч человек, тогда как в Германии в этой отрасли было занято свыше четверти миллиона работников. В 1913 году стоимость продукции всех химических производств России составила 375 миллионов рублей, в то время как Германия в том году только продала за рубеж химической продукции на 428 миллионов рублей (924 миллиона марок).

К 1914 году в России насчитывалось менее 600 лиц с высшим химическим образованием. В стране не было ни одного специального химико-технологического вуза, лишь в восьми институтах и семи университетах страны велась подготовка незначительного числа специалистов-химиков.

Атака германской пехоты в противогазах в облаках отравляющего газа. Фото: Deutsches Bundesarchiv

Тем временем, 6 августа 1915 года немцы попытались провести большую газовую атаку против гарнизона русской крепости Осовец, уже несколько месяцев успешно державшего оборону. В 4 часа утра они выпустили огромное облако хлора. Газовая волна, выпущенная по фронту шириной в 3 километра, проникла на глубину до 12 километров и распространилась в стороны до 8 километров. Высота газовой волны поднималась до 15 метров, облака газа на этот раз имели зеленую окраску — это был хлор с примесью брома.

Прежде чем ответить на германские газовые атаки тем же оружием, русской армии пришлось налаживать его производство практически с нуля. Первоначально было создано производство жидкого хлора, который до войны полностью импортировался из-за границы.

Этот газ стали поставлять имевшиеся до войны и переоборудованные производства — четыре завода в Самаре, несколько предприятий в Саратове, по одному заводу — под Вяткой и на Донбассе в Славянске. В августе 1915 года армия получила первые 2 тонны хлора, уже через год, к осени 1916 года выпуск этого газа достиг 9 тонн в сутки.

В 1915 году это было единственное производство, расположенное относительно близко к фронту и теоретически способное быстро дать хлор в промышленных масштабах. Получив субсидии от русского правительства, завод за лето 1915 года не дал фронту ни тонны хлора, и в конце августа управление заводом было передано в руки военных властей.

Дипломаты и газеты вроде бы союзной Франции сразу же подняли шум о нарушении интересов французских собственников в России. Ссорится с союзниками по Антанте царские власти опасались, и в январе 1916 года управление заводом вернули прежней администрации и даже предоставили новые кредиты. Но до конца войны завод в Славянске так и не вышел на выпуск хлора в количествах, предусмотренных военными контрактами.

Попытка получить в России фосген от частной промышленности также не удалась — русские капиталисты, не смотря на весь свой патриотизм, завышали цены и вследствие отсутствия достаточных промышленных мощностей не могли дать гарантии своевременного выполнения заказов. Для этих нужд пришлось создавать с нуля новые государственные производства.

Председателем Химического комитета стал 48-летний генерал-майор Владимир Николаевич Ипатьев. Крупный ученый, он имел не только военный, но и профессорский ранг, до войны читал курс химии в Петербургском университете.

Противогаз с герцогскими вензелями

Первые газовые атаки сразу же потребовали не только создания химическое оружия, но и средств защиты от него. В апреле 1915 года, готовясь к первому применению хлора под Ипром, немецкое командование снабдило своих солдат ватным подушечками, пропитанными раствором гипосульфита натрия. Ими надо была закрывать нос и рот во время пуска газов.

По подсчетам историков за годы Первой мировой войны от химического оружия пострадало порядка 1,3 млн человек. Самым известным из них, пожалуй, стал Адольф Гитлер — 15 октября 1918 года он получил отравление и временно потерял зрение в результате близкого разрыва химического снаряда. Известно, что за 1918 год, с января до конца боев в ноябре англичане потеряли от химического оружия 115 764 солдата. Из них умерло менее одной десятой процента — 993. Такой малый процент смертельных потерь от газов связан с полным оснащением войск совершенными типами противогазов. Однако большое количество раненых, точнее отравленных и потерявших боеспособность, оставляло химическое оружие грозной силой на полях Первой мировой.

Армия США вступила в войну только в 1918 году, когда немцы довели использование разнообразных химических снарядов до максимума и совершенства. Поэтому среди всех потерь американской армии свыше четверти приходилось на химическое оружие. Это оружие не только убивало и ранило — при массовом и долгом применении оно делало временно небоеспособными целые дивизии. Так, в ходе последнего наступления германской армии в марте 1918 года при артиллерийской подготовке против одной только 3-й британской армии было выпущено 250 тысяч снарядов с ипритом. Британским солдатам на передовой пришлось в течении недели непрерывно носить противогазы, что сделало их почти небоеспособными. Потери русской армии от химического оружия в Первую мировую войну оцениваются с большим разбросом. Во время войны эти цифры по понятным причинам не оглашались, а две революции и развал фронта к концу 1917 года привели и к значительными пробелам в статистике.

Британская империя — пострадали 188 706 человек, из них умерли 8109 (по другим данным, на Западном фронте — 5981 или 5899 из 185 706 или 6062 из 180 983 британских солдат);

Франция — 190 000, умерли 9000;

Россия — 475 340, умерли 56 000 (по другим данным — из 65 000 пострадавших умерли 6340);

США — 72 807, умерли 1462;

Италия — 60 000, умерли 4627;

Германия — 200 000, умерли 9000;

Австро–Венгрия — 100 000, умерли 3000.

Читайте также: