Отравление сероводородом у животных

Глава 37. ОТРАВЛЕНИЯ

Отравления — группа болезней неинфекционной природы, вызываемая активно действующими веществами или ядами минерального, синтетического, растительного и животного происхождения. Отравления минеральными ядами у животных часто возникают при неправильном хранении или использовании минеральных (азотных, фосфорных, калийных и др.) удобрений, инсекто- и фунгицидов, а также при поедании животными содержащих ядовитые вещества растений вокруг химических заводов.

Отравление мышьяком и его соединениями (арсенат натрия и др.). Наблюдается при неправильном их использовании в качестве лечебных препаратов (новарсенол, осарсол и др.), при борьбе с вредителями животных и растений (поедание приманок, протравленного зерна и т. д.).

Смертельная доза мышьяковистого ангидрида (As203) при попадании через рот составляет для лошадей 10—15 г, для крупного рогатого скота — 15—30, для свиней — 0,5—10, для овец — 10—15 г, а при парентеральном введении — в 5 раз меньше.

Острое отравление мышьяком проявляется гиперемией, отеком, геморрагическим воспалением желудочно-кишечного тракта, омертвением и изъязвлением его слизистой оболочки. Накапливаясь в организме, мышьяк блокирует сульфгидрильные группы ферментов, нарушает окислительновосстановительные процессы в тканях, вызывает гемолиз, кровоизлияния, дистрофические изменения паренхиматозных органов, отеки в подкожной и межмышечной соединительной ткани. При хроническом отравлении развивается истощение с атрофией жировой клетчатки, мышц и внутренних органов.

Отравление фосфором. Наблюдается при попадании в корм желтого фосфора и фосфида цинка чаще всего при неправильном использовании его для борьбы с грызунами. Смертельная доза фосфора для лошадей и крупного рогатого скота составляет 0,5—2 г, для свиней и овец — 0,1 —0,2, для собак — 0,05—0,1 г. Вызывает блокаду окислительновосстановительных ферментов, гемолиз, геморрагический гастроэнтерит, белковую и жировую дистрофии печени и других паренхиматозных органов, острую застойную гиперемию и отек легких.

В отличие от отравления мышьяком содержимое желудочно-кишечного тракта светится в темноте и издает чесночный запах.

При хроническом отравлении нарушается фосфорно-кальциевый обмен, наблюдается ломкость костей.

Отравление фтористыми соединениями. Может быть при облизывании животными телеграфных столбов и шпал, пропитанных кремнефтористым натрием (уралитом), при неправильном групповом применении фтористого натрия в качестве антгельминтика, при применении в качестве кормовой добавки суперфосфата с высоким содержанием фтористого кальция.

При отравлении уралитами отмечают катарально-геморрагическое воспаление и изъязвления (язвы с красным ободком и валиковидными краями) в желудочно-кишечном тракте, множественные кровоизлияния, геморрагический гломерулонефрит, застойные явления и дистрофические процессы в паренхиматозных органах, характерное желтое окрашивание слизистой оболочки желудка, а у лошадей почернение спинки языка.

Хронический флюороз, связанный как с избытком, так и с недостатком фтора, характеризуется истощением, ломкостью костей и кариесом зубов (крапчатость эмали и крошение зубов).

Отравление натрия хлоридом (поваренной солью). Наиболее часто встречается у свиней и птиц при скармливании кормов, особенно комбикормов, с высоким содержанием соли. Разовая доза, вызывающая отравление, составляет на 1 кг живой массы у свиней и птиц 2—5 г, у крупного рогатого скота — 3—10 г. При остром отравлении развиваются гиперемия, кровоизлияния, катарально-геморрагическое воспаление желудочно-кишечного тракта. Кровь вязкая, свертывается с образованием тромбов. Желчный пузырь переполнен, соединительная ткань у его основания в состоянии отека. При повышенном содержании соли в кормах развивается хроническое отравление: нефрит, нефросклероз, энцефаломаляция со скоплением эозинофилов вокруг сосудов оболочек головного мозга.

Отравление селеном. Селен — жизненно важный элемент, используемый в малых дозах для профилактики беломышечной болезни и токсической гепатодистрофии. Некоторые растения его накапливают (полынь, астрагалы) до 1000 мг на 1 кг. Содержание селена более 10 мг на 1 кг корма вызывает у животных хроническое отравление (щелочная болезнь). Минимальные смертельные дозы селена на 1 кг массы животного для лошадей 3,3 мг, для крупного рогатого скота 10—11, для свиней 15, для кроликов 0,9—1,5, для собак 1,5—2,0 мг. Он инактивирует сукцинатдегидрогеназу, вызывая нарушение окислительно восстановительных процессов в организме. При этом регистрируют геморрагический гастроэнтерит, жировую дистрофию печени с развитием цирроза, почек, плохую свертываемость крови, миокардиодистрофию. При хроническом отравлении отмечают истощение, анемию, выпадение шерсти, деформацию копыт.

Отравление карбамидом (мочевиной). Наблюдается при неправильном ее использовании в качестве кормовой добавки. Токсическая доза для крупного рогатого скота 200 г. При распаде избыточного количества мочевины в желудке образуется много аммиака и карбамида аммония, которые не усваиваются микроорганизмами и вызывают отравление (нередко через 1—3 ч после поедания мочевины). Аммиак и его производные обладают раздражающим действием, блокируют цикл Кребса, нарушая окислительно восстановительные процессы в организме; вызывают острое катаральное воспаление сычуга и тонкого кишечника, кровоизлияния и геморрагически инфильтрированные некротические очажки (инфаркты) в слизистой оболочке книжки (собственные наблюдения автора), острый серозный гломерулонефрит, белковую дистрофию печени и миокарда, катаральный бронхит, острую застойную гиперемию, отек легких и головного мозга. Гистологически кроме этого отмечают рассеянный некроз паренхиматозных клеток и пролиферацию клеток ретикулоэндотелиальной системы в печени, почках, миокарде и надпочечниках.

Отравление нитратами и нитритами. Калийная и натриевая селитра используется нередко в избыточном количестве для удобрения полей и пастбищ. Произрастающие на такой почве растения способны накапливать повышенное количество нитратов. При скармливании свеклы, силоса, картофеля и других кормов в организме животных нитраты превращаются в более ядовитые нитриты.

Летальная доза селитры для крупного рогатого скота 100 г, для свиней и овец 20—30 г.

Нитриты превращают гемоглобин в метгемоглобин. При этом нарушается транспорт кислорода к тканям, развивается гипоксия. Признаки отравления: катарально-геморрагический гастроэнтерит; коричневый или бурый цвет крови, связанный с образованием метгемоглобина; серозный гломерулонефрит; кровоизлияния под серозными оболочками, в мочевом пузыре; дистрофические и воспалительные процессы в печени и миокарде; острая застойная гиперемия и отек легких и головного мозга.

Для точной диагностики используют лабораторные методы исследования содержимого желудочно-кишечного тракта и кормов на содержание в них нитратов и нитритов.

Отравление фосфорорганическими соединениями (хлорофосом, карбофосом, тиофосом и другими производными). Возникает при неправильном применении фосфорорганических инсектицидов для дезинфекции и дератизации на фермах, дезинсекции в растениеводстве.

Фосфорорганические соединения быстро проникают в организм через пищеварительный, дыхательный тракты и кожу в связи с липидотропностью. Обладают мембранотоксическим действием, вызывают угнетение ферментных систем, в основном ацетилхолин-эстеразы. При этом нарушается деятельность нервной системы. Отмечают цианоз кожи и видимых слизистых оболочек, гиперемию и отек легких, головного мозга, многочисленные кровоизлияния в слизистых и под серозными оболочками, в скелетных мышцах и подкожной клетчатке, дистрофические изменения в паренхиматозных органах; в желудочно-кишечном тракте — гиперемию, кровоизлияния, эрозии и изъязвления слизистой оболочки.

Отравление ртутьорганическими соединениями (гранозаном, меркураном, агроналом, радосаном, фенилмеркурацетатом и др.). Встречается при поедании протравленного гранозаном или меркураном зерна и при неправильном применении ртутьсодержащих препаратов. Особенно чувствителен к ним крупный рогатый скот.

Ртуть вызывает блокаду сульфгидрильных групп структурных белков и ферментов. Возникают фибринозное воспаление кишечника с некротическим акцентом, общая интоксикация, некротический нефроз, миокардиодистрофия, острая застойная гиперемия и отек легких и головного мозга.

Отравление хлорорганическими соединениями (гексахлораном, креолином, гексахлороензолом, гептахлором, альдрином, дильдрином и др.). Возникает при применении этих соединений для протравливания семян и борьбы с вредителями растений, для обработки животных.

Токсическое действие зависит от дехлорирования в организме, образования гидропероксидных соединений, блокады оксиредуктаз, цитохромоксидазы и карбоангидразы, нарушения проницаемости клеточных мембран и транспорта ионов натрия и калия, в частности через мембраны эритроцитов и нейронов.

В желудочно-кишечном тракте развивается катарально-геморрагическое воспаление. Отмечают быстрое развитие трупного окоченения, вздутие трупа, цианоз кожи и слизистых оболочек, кровоизлияния, дистрофические изменения во внутренних органах, гиперемию и отек легких и головного мозга. Скелетные мышцы обезвожены, с очагами некроза. При хроническом течении отмечают тяжелые дистрофические, некротические и склеротические процессы.

Отравление животных газами (аммиаком, сероводородом, хлором, сернистым ангидридом, оксидом углерода и др.). Возникает при их большой концентрации в животноводческих помещениях, в том числе при нарушении правил дезинфекции с применением аэрозолей. Сопровождается расстройством кровообращения, дистрофическими изменениями и диапедезными кровоизлияниями в органах, острой застойной гиперемией и отеком легких и головного мозга.

Отравление ядовитыми веществами растительного происхождения.

Растительные яды (алкалоиды, глюкозиды, сапонины и др.) образуются в ядовитых растениях. Известно, что многие травы пастбищ (копытень, вороний глаз, анемоны, сонтрава, лютики и др.) могут вызывать отравление скота, в то время как сено, содержащее их, для скота безопасно. В то же время яды могут образовываться при неправильной заготовке и хранении кормов, например при поедании слежавшегося клевера, кукурузы, сорго в связи с образованием в них цианистых соединений. Нередки случаи отравления скота при скармливании испорченного картофеля с развитием диареи, угнетения, сердечно-легочной недостаточности. Как известно, в картофеле при хранении на свету накапливается ядовитое вещество соланин.

Ядовитых соединений особенно много в растениях следующих семейств: бобовых, маковых, пасленовых, лютиковых, маревых, сложноцветных. Многие растительные алкалоиды, глюкозиды и салонины являются сильными ядами. Они вызывают поражение нервной системы (белена, дурман, вех ядовитый, красавка, мак полевой, пикульник обыкновенный), гастроэнтериты (молочай, гречиха, вьюнки, паслены), миокардиодистрофию (наперстянка, майский ландыш), токсическую гепатодистрофию (гелиотроп, люпин, горчак розовый, крестовник луговой), а также механические повреждения (повилика, щетинник и др.). При поражении кормов токсичными грибами (плесенью, головневыми и спорыньевыми, стахиботрисом, фузариумом, аспергиллюсом и др.) и бактериями (ботулинусом, клостридиумом и др.) образуются и накапливаются ядовитые продукты или токсины. При поедании животными пораженных токсинами кормов возникают кормовые отравления или токсикозы (микотоксикозы, ботулизм и др.).

Отравление ядовитыми веществами животного происхождения. К ядам животного происхождения относят змеиный, пчелиный, выделяемые животными и ядовитыми насекомыми, а также птомаины — яды, возникающие при распаде белков животного происхождения.

Яды обладают разнообразным избирательным местным и резорбтивным действием; кумулятивными свойствами. Например, стрихнин действует на нервную систему, кумарин — на мышечную ткань. Известны отравления растениями, повышающими чувствительность животных к солнечному свету. Некоторые культурные (гречиха, просо, клевер, люцерна, вика) и дикорастущие (зверобой, якорцы, муреция, почечуйная трава) растения при поедании животными вызывают у них, особенно при непигментированной коже, явление первичной (с поражением кожи) или вторичной (с поражением печени) сенсибилизации в связи с содержанием в них особых пигментов (ориллоэретрин и др.).

Диагноз на отравление ставят комплексно, с учетом клинических и патоморфологических данных, а также результатов ветеринарно-санитарного и зоотехнического анализов кормов, воды, почвы, химико-токсикологических исследований.

Контрольные вопросы. 1. Каковы основные принципы классификации отравлений животных? 2. Какие патоморфологические признаки характерны для отравления минеральными ядами? 3. Какие патологические изменения развиваются в организме при отравлении поваренной солью? 4. Каковы патоморфологические изменения при отравлении мышьяком, ртутью и фосфором? 5. При каких условиях возникают патоморфологические изменения и каков их характер при отравлении растительными ядами? 6. Как осуществляется дифференциальная диагностика отравлений?

Свинец – тяжелый металл. В природе свинец распространен в виде минерала галенита или свинцового блеска, представляющего собой сернистый свинец, из которого обычно и получается металлический свинец.

Причиной отравления животных могут быть: 1) свинцовый глет или окись свинца; 2) сурик (соединение окиси и перекиси свинца) — красная краска; 3) свинцовый сахар (нейтральный ацетат свинца); 4) свинцовые белила; 5) мышьяковистый свинец — используют как инсектицид в борьбе с вредителями фруктовых деревьев и много других.

Особое значение имеет тетраэтилсвинец — жидкость с запахом свинца. В технике это очень ценный антидетонатор для горючих жидкостей, употребляемых в двигателях внутреннего сгорания. В токсикологическом отношении тетраэтилсвинец представляет из себя сильнейший яд, обладающий кумулятивными свойствами, вызывает отравления протекающие с тяжелыми нервными симптомами.

Причины отравлений у животных в основном связаны в результате попадания соединений свинца в окружающую природу и в последующем в корм животных, особенно при пастьбе у оживленных автомагистралей.

Токсикология. Свинец, являясь клеточным протоплазматическим ядом, при контакте вызывает поверхностное прижигание, в результате чего его применяют как вяжущее средство. С повышением концентрации растворов (от 0,01% и выше) наступает сужение сосудов, которое заканчивается полным закрытием их просвета при больших концентрациях (0,5-1%). Глубокое прижигание тканей с образованием плотного струпа бывает, при применение 5%-ного раствора ацетата свинца.

Всасывание свинца (металлического) в виде пыли и паров происходит в основном через легкие. А растворимых соединений (свинцовый сахар) – через кишечник и раны. При этом чем выше растворимость свинцовых соединений, тем выше их токсичность для животных. Свинец, попав в организм, приводит к понижению резистентности эритроцитов, увеличивает проницаемость клеточных оболочек, вызывая потерю 80% воды и калия, приводит к гемолизу эритроцитов. Гемоглобин в эритроцитах разрушается с накоплением в крови свободного билирубина, который нарушает окислительное фосфорилирование в клетках головного мозга. Свинец являясь тиоловым ядом, в организме животного взаимодействует с SH- группами различных ферментов. Свинец, всосавшись в организм, надолго в нем задерживается, накапливаясь в печени, костях, селезенке, почках и других органах. Выделение свинца из организма происходит очень медленно. Свинец выделяется из организма животных с желчью, мочой, слюной, однако основная масса свинца покидает организм через кишечник с каловыми массами. У лактирующих животных происходит выделение свинца с молоком. Наиболее чувствительны к отравлению соединениями свинца крупный рогатый скот, собаки, овцы и птица; менее лошади.

Крупный рогатый скот. Острое отравление свинцом у крупного рогатого скота проявляется расстройством функций центральной нервной системы (беспокойство, судороги, главным образом жевательных мышц и общей дрожью). Дополнительно кроме нервных симптомов, вскоре после поступления яда в организм диагносцируются признаки поражения пищеварительного тракта – появляется слюнотечение, острое вздутие живота, понос со зловонным запахом каловых масс. Иногда при относительно затяжном течении у рогатого скота владельцы животного отмечают неудержимое стремление двигаться вперед, не смотря на наличие имеющихся впереди препятствий. В дальнейшем возбуждение у отравившегося животного сменяется выраженным угнетением, общей депрессией, во время которой животное принимает неестественное положение в пространстве. Спустя некоторое время у животного вновь наступает возбужденное состояние. В случае затяжного течения болезни понос у отравившегося животного сменяется запором, при пальпации регистрируем болезненность в области брюшных мышц, наблюдается повышенная их ригидность. Отдельных животных регистрируем типичные тетанические судороги. После того как приступ судорог прекращается при осмотре у животного ветеринарный специалист отмечает сонливость, общую слабость и иногда паралич, особенно тазовых конечностей. При клиническом исследовании ветеринарный специалист обнаруживает у животного твердый, нитевидный пульс и затрудненное дыхание, температура тела при этом бывает нормальной. Смерть животного при остром отравлении наступает через 24 часа после поступления свинцовых препаратов в желудок. Картина развития полного симптомокомплекса свинцового отравления чаще всего у животных бывает на 5-6-е сутки. Характер хронического отравления свинцом крупного рогатого скота бывает различным и характеризуется длительным промежуточным периодом между началом поступления свинца в организм и появлением первых признаков отравления. У отдельных животных данный период может продолжаться до года. В зависимости от этого и клинические изменения у отравившегося животного оказываются неопределенными. Самым основным симптомом в таком случае является прогрессирующее исхудание животного и общая слабость, запор с частым вздутием живота, при хорошем аппетите у животного резко снижается молочная продуктивность. Владельцы животного нередко отмечают, что животное по ночам стонет. Периодический запор сменяется поносом. У отдельных животных может иметь место появление пустулезной экзантемы. Синяя кайма на деснах бывает более или менее отчетливой. Дополнительно ветеринарный специалист регистрирует опухание суставов и расстройство органов движения. Продолжительность течения хронического отравления у животного может быть до нескольких недель или месяцев. Смерти животного предшествует коматозное состояние и паралич.

Мелкий рогатый скот. Отравление препаратами свинца у овец и коз встречаются довольно редко. Хроническое отравление у овец сопровождается мускульной слабостью, беспокойством, поносом и альбуминурией. В отличие от крупного рогатого скота приступов тетанических судорог не бывает. У коз в результате отравления свинцом регистрируем аборты и бесплодие.

Свиньи. После случайного поедания свиньями свинцовых белил у свиней владельцы обнаруживают признаки отравления, которые появляются спустя продолжительное время. В начале, отравившаяся свинья отказывается от корма, каловые массы становятся серовато-белого цвета. На 16-й день после поедания (около 1кг) этой краски у отравившегося животного регистрируем слепоту, сильное беспокойство и наступает смерть.

Лошади. У лошадей острое отравление соединениями свинца сопровождается бледностью видимых слизистых оболочек, незначительной дрожью, иногда отмечаем скрежет зубами. При пальпации области живота регистрируем болезненность, у лошадей наблюдаются колики и похолодание конечностей. При аускультации кишечника – перистальтика ослаблена. Каловые массы твердой консистенции, черного цвета и гнилостного запаха. Запор у лошадей бывает длительным. Моча становится тягучей и клейкой. Пульс твердым и нитевидным, дыхание учащено, температура тела нормальная. Смерть при остром течении у лошадей наступает при явлениях бурных клонико – тонических судорог.

Подострое и хроническое отравление препаратами свинца у лошадей протекает с менее выраженными симптомами со стороны желудочно – кишечного тракта. Спустя некоторое время, после довольно неясных симптомов общего недомогания отравившегося животного, появляются симптомы со стороны нервной системы. В частности, специфическим для отравления препаратами свинца у отравившейся лошади появляется поражение возвратного нерва (n. Recurrentis), которое сопровождается своеобразными симптомами свистящего удушья. Дополнительно у отравившегося животного появляются выраженные изменения в функции зрительного нерва и сетчатки с прогрессивной и неустранимой слепотой. При хроническом отравлении у лошади при проведении клинического осмотра можно обнаружить синюю кайму на деснах.

Собаки. У собак отравившихся препаратами свинца, в частности при хроническом отравлении, клиническая картина отравления проявляется рвотой, слюнотечением, поносом, мышечной дрожью. Спустя 2-4 недели после начала заболевания при клиническом осмотре ветеринарный специалист отмечает общее исхудание, атрофию мышц спины и тазовых конечностей, понос сменяется запорами. У отдельных собак приходится регистрировать приступы судорожного характера (eclampsia saturnine).

Птицы. У птицы отравления препаратами свинца клинически проявляется депрессией, потерей аппетита, исхуданием, сильной жаждой, мускульной слабостью(крылья опущенные вниз), птица не может находится в стоячем положении. Каловые массы имеют зеленоватый оттенок. Смерть отравившейся птицы наступает, как правило, на 1-2-е сутки после поступления яда в организм.

Патологоанатомические изменения. При вскрытии трупов животных, павших от острого отравления свинцом, патологоанатомические изменения не являются особенно характерными. Ветеринарный специалист отмечает явления сильного катарального, катарально- геморрагического воспаления слизистой оболочки желудка и кишечника. Кормовые массы в уплотненном состоянии, особенно в книжке. Печень дряблой консистенции, с желтушным оттенком, с кровоизлияниями под капсулой. Под плеврой, капсулой селезенки и эпикардом находим точечные и полосчатые кровоизлияния. Миокард дряблый, имеет вид вареного мяса. В почках дистрофические изменения, имеет место гиперемия и отек головного мозга.

Затяжные и хронические отравления характеризуются изменениями в желудочно-кишечном тракте. Слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта имеют бледный вид, воспалительные изменения на слизистой сычуга у жвачных, утолщение слизистой оболочки кишечника с образованием язв и изменением окраски – от серого до черного, особенно на ворсинках. У отдельных павших животных могут быть участки некроза с отделением слизистой оболочки, особенно это бывает в тех случаях, когда имело место контактное соприкосновение с препаратами свинца. В таком случае отделяющаяся слизистая оболочка окрашивается в черный цвет. Отмечаем малокровие всех органов брюшной полости, за исключением легких, которые застойны. Печень желтушна. Изменения в почечных сосудах сопровождается воспалительным процессом, который приводит к сморщиванию почки. Сердечная мышца гиперемирована и имеет значительное количество кровоизлияний.

Прогноз. При отравлении животных препаратами свинца прогноз зависит от количества поступившего препарата и времени появления первых симптомов отравления. Обычно прогноз благоприятный. Сомнительный и неблагоприятный прогноз ставится ветеринарным специалистом при появлении у животного выраженных судорожных явлений.

Диагноз. Как острые, так и хронические отравления свинцом и его соединениями у животных протекают с неодинаковой клинической картиной, из-за чего ветеринарному специалисту крайне сложно поставить своевременный диагноз на отравление свинцом. Появление базофильной зернистости эритроцитов и наличие более чем одного такого эритроцита в 50 полях зрения в среднем на каждые 200эритроцитов с большей долей вероятности говорит о наличие свинцового отравления. Помощь в постановке диагноза может оказать исследование крови и каловых масс на свинец. От павших животных в ветеринарную лабораторию направляют паренхиматозные органы, содержимое желудочно – кишечного тракта и обязательно корковую часть почки. В норме кровь крупного рогатого скота и лошадей содержит 0,05-0,25мг свинца на 1кг крови, а при отравлениях свинцом содержание его увеличивается в 4-6 раз и больше. В корковой части почки содержание 25мг свинца на 1 кг органа и выше, а в печени 10мг на 1 кг и выше позволяет поставить диагноз на отравлении свинцом.

Лечение. При остром отравлении животного необходимо, если это возможно, при помощи носоглоточного зонда промыть желудок и одновременно ввести 1% раствор натрия или магния сульфата в дозе 300-400 граммов крупным животным, 30-40 грамм мелким животным. Данные солевые слабительные переводят свинец в трудно растворимое сернокислое соединение и выводят через кишечник из организма. Можно применить введение внутрь растворов белка (яичного), молоко, слизь, которые дают альбуминат свинца или связывают его, а также взвесь в воде древесного или животного угля как адсорбента. После очищения желудка всегда будет уместно дать отравившемуся животному вышеуказанные сернокислые соли с целью дальнейшего освобождения желудочно-кишечного тракта от пищевых масс и окончательного обезвреживания соединений свинца путем образования сернокислого свинца в кишечнике. При коликах отравившимся животным вводят атропин подкожно (0, 005 г/кг). Для парентерального введения больным животным используют унитиол (коровам 0,01 г/кг, овцам – 0,015, пушным зверям 0,02, курам 0,03г/кг), тетацин –кальция (0,01 -0,03 г/кг). Отравившимся собакам внутрь назначают пеницилламмин в дозе 0,005 – 0,010 г/кг 3раза в день в течение 1 месяца. Применение данного препарата уменьшает выделение дельта- аминолевулиновой кислоты и капропорфирина, увеличивая выделение свинца с мочой в 6-8 раз. Внутрь отравившимся животным с целью усиления выведения свинца из организма дают калия йодид. Одновременно отравившимся животным применяют витамины –В 1,В12, и В6, РР, Вс, кокарбоксилазу; препараты железа, серы, прозерина, мочегонных, противосудорожных и успокаивающих средств. Внутривенно отравившимся животным вводят раствор глюкозы с аскорбиновой кислотой.

Профилактика. Профилактические мероприятия должны быть направлены на исключение возможности поступления, даже ничтожных количеств, соединений свинца с кормом. Исключить контакт животных с препаратами свинца через воду, воздух. Владельцы животных не должны выпасать их вдоль автомагистралей, в почве которых почва, вода и растения могут содержать свинец до 200мг/кг почвы или зеленой массы.

Сероводород — токсичный газ, который похож на запах "тухлых яиц", "вонючих бомб" домашнего приготовления, но на рабочем месте это одна из основных причин случаев внезапной смерти. Его превосходные предупреждающие обонятельные свойства теряются при высоких концентрациях, что чревато незаметной сильной экспозицией и тяжелой интоксикацией. Сероводород — побочный продукт органического разложения (например, в канализационных коллекторах), в нефтяной промышленности, при дублении, вулканизации каучука и в производстве тяжелой воды.

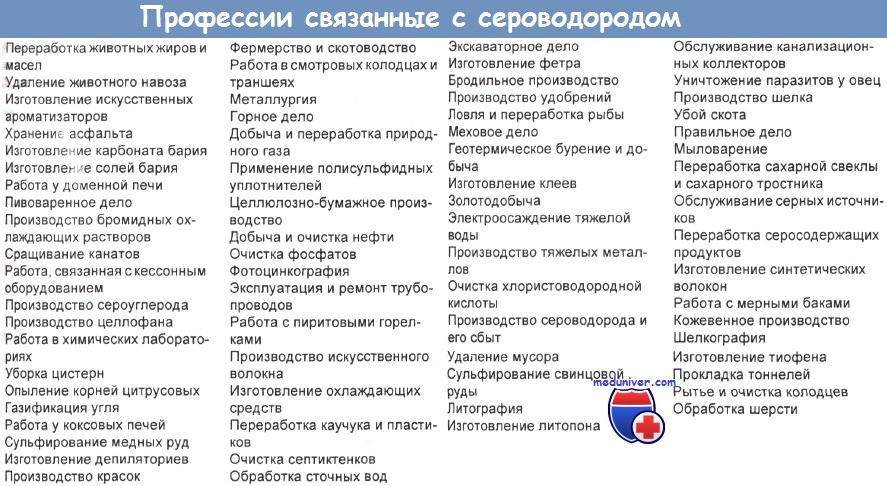

Сообщалось о тяжелых интоксикациях и смертных случаях в плохо проветриваемых помещениях после взбалтывания подземных резервуаров для навозной жижи, добавления серной кислоты в канализационные трубы и соляной кислоты в отстойник, очистки пропановых резервуаров и после входа как жертв, так и спасателей в канализационный коллектор и в корабельные трюмы с рыбной мукой. Профессии, при которых происходит экспозиция к сероводороду, перечислены в таблице ниже.

Наиболее важные детерминанты клинической токсичности — концентрация газа и продолжительность экспозиции. При экспозиции к концентрациям, превышающим 1000 ppm, у пациентов быстро развиваются кома, паралич дыхательных путей и гипоксия. Затем наступает смерть, если только пострадавшего не удаляют немедленно от места экспозиции и не применяют эффективное искусственное дыхание. Хотя точный механизм токсического действия неизвестен, сероводород вызывает как местное раздражение, так и клеточную асфиксию, вероятно, вследствие связывания железа с цитохромоксидазой а3.

Отек легких — частое осложнение серьезных интоксикаций, тогда как при более низких уровнях экспозиции развиваются раздражение верхних дыхательных путей, кератоконъюнктивит и неспецифические недомогания (например, головная боль, тошнота, головокружение).

а) Физические свойства. Сероводород — бесцветный газ тяжелее воздуха (1,19) с резким запахом "тухлых яиц", обнаруживаемым при 0,2 — 0,3 ppm. Он горит синим пламенем, разлагаясь на воду, двуокись серы и элементарную серу. При физиологических рН приблизительно 1/3 H2S существует в недиссоциированной форме (H2S), а оставшаяся часть — в виде гидросульфидного аниона (HS-). Очень незначительная часть H2S существует в виде сульфидного аниона (S2-). Растворимость в воде при 40 °С умеренная (186 мл в 100 мл воды). В карманах отравившихся сероводородом находят почерневшие монеты.

б) Источники сероводорода. Сероводородный газ образуется при добавлении разбавленных серной или соляной кислот к сульфиду железа или в результате реакции водорода с элементарной серой. Природные источники включают подземную эмиссию (например, в пещерах), вулканы и бактериальное разложение серы в почве и в желудочно-кишечном тракте (незначительные количества). При гниении органических серосодержащих продуктов (например, рыбы, сточных вод, навоза) и выливании кислоты в сточные воды выделяется сероводород.

Токсичные газы, выделяющиеся при разложении в окружающей среде, включают сероводород, окись углерода, двуокись серы, двуокись углерода, метан, аммиак и амины (триметиламин, диэтиламин, N-бутиламин). Распространенные виды промышленной экспозиции включают сероводород, являющийся побочным продуктом в производстве вискозных волокон (наряду с сероуглеродом), шелка, в нефтяной промышленности и дублении, на бумажных фабриках, в сырых шахтах, геотермальных энергетических и горячих серных источниках, в резервуарах с кровельным битумом, при сгорании шерсти, волос, муки и шкур, в производстве тяжелой воды для ядерных реакторов, при обработке металлов и вулканизации серосодержащей резины. В таблице ниже перечислены потенциальные источники профессиональной экспозиции.

в) Острые токсичные уровни сероводорода. Большая часть смертельных случаев происходит на месте происшествия. Пациенты, у которых по прибытии в больницу наблюдаются витальные признаки, обычно выживают, если только нет тяжелой гипоксической энцефалопатии. Правительственные регламентирующие установки ограничивают экспозицию к H2S (максимально допустимая концентрация) уровнем менее чем 10 ppm в течение 10 мин, а при содержании в воздухе более 50 ppm обязательна эвакуация. В таблице ниже приведены уровни экспозиции. Запах ощутим уже при 0,2 — 0,3 ppm, а четко определенный запах появляется при 20 — 30 ppm, но при концентрациях от 100 до 150 ppm развивается обонятельный паралич.

При концентрациях между 150 и 300 ppm наблюдается сильное раздражение дыхательных путей и глаз [тонический блефароспазм, кератоконъюнктивит, неясность зрения, "газовые глаза", сопровождающиеся поражением слизистых оболочек, бронхитом и отеком легких. Тяжелая системная токсичность развивается при концентрациях выше 500 ppm (головная боль, тошнота, рвота, слабость, дезориентация, кома в течение 30 мин после экспозиции).

При концентрациях выше 700 ppm наступают остановка сердца и прекращение дыхательной функции, после чего смерть неминуема. Одна из причин неожиданного токсического действия сероводорода — непредсказуемость его присутствия и концентрации, что приводит к несчастным случаям. Взбалтывание растворов, содержащих сероводород, может привести к резкому увеличению концентрации сероводорода в окружающем воздухе.

г) Токсикокинетика. Сероводород прежде всего дыхательный токсин, так как его чрескожное всасывание крайне незначительно. Неорганические сульфиды присутствуют в организме лишь в небольших количествах (0,05 мг/л). Токсикокинетика сероводорода не изучалась на человеке. У животных после парентерального введения выведение сероводорода легкими минимально. Выводится сероводород путем окисления до сульфата, метилирования и реакцией с ме-таллопротеинами или белками, содержащими дисульфид. Детоксикация сероводорода осуществляется быстро (85 % летальной дозы за 1 ч у животных), основные участки детоксикации — красные кровяные тельца и митохондрии печени.

Следовательно, сероводород не является ядом кумулятивного действия. Эндогенный сульфид окисляется преимущественно до тиосульфата, и незначительная часть выделяется в неизмененном виде через легкие и с мочой. При отравлении сероводородом сульфгемоглобин не образуется.

д) Патофизиология отравления сероводородом:

- Механизм токсичности. Подобно цианиду сероводород, по-видимому, является внутриклеточным токсином, который ингибирует цитохромоксидазу, разрушая транспорт электронов. Сероводород — несколько более сильный ингибитор цитохромоксидазной системы, чем цианид. Происходящее вследствие этого переключение на анаэробный метаболизм вызывает накопление лактата и метаболический ацидоз. При более низких дозах (200 ppm) сероводород вызывает раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей, но при более высоких дозах (1000 ppm) индуцирует прямое угнетение дыхания. Смерть обычно наступает из-за остановки дыхания и гипоксии.

- Данные аутопсии. Аутопсия выявляет такие неспецифические симптомы, как гиперемия внутренних органов, рассеянные петехии и геморрагический отек легких. В документально удостоверенных сообщениях о смертных случаях, вызванных отравлением сероводородом, отмечаются зеленоватый оттенок серого вещества, внутренних органов и бронхиальных выделений, но это окрашивание может исчезнуть после инъекции формалина. Зеленый цвет может быть следствием денатурации продукта соединения серы и гемоглобина.

На срезах ткани может ощущаться запах сульфидов, возможно ускорение автолиза тканей. В большинстве случаев, но не во всех, при вскрытии выявляют отек легких.

е) Клиника отравления сероводородом:

- Острые эффекты. При больших дозах центральная нервная система поражается в первую очередь, а при продолжительной экспозиции появляются симптомы раздражения глаз и дыхательных путей. Угнетение центральной нервной системы обусловливает головную боль, летаргическое состояние, головокружение, горизонтальный или вертикальный нистагм и кому; сочетание рвоты и угнетения ЦНС может привести к аспирационной пневмонии. В одной большой серии наблюдений были отмечены следующие симптомы тяжелой экспозиции (в порядке убывающей частоты): потеря сознания, головокружение, тошнота, рвота, головная боль, фарингит, конъюнктивит, мышечная слабость конечностей, одышка, судороги, отек легких, цианоз и кровохарканье. Почти 5 % пациентов умирали по прибытии в больницу.

Способность сероводорода вызвать местные раздражения индуцирует кератоконъюнктивит, ринит, фарингит, бронхит, пневмонию и отек легких. Наблюдаются симптомы поражения сердца: аритмии, угнетение миокарда, дефекты проведения и аномальная желудочковая реполяризация.

- Хронические эффекты. При хронических экспозициях к сероводороду отмечаются головная боль, слабость, тошнота, рвота и снижение массы тела. Эти симптомы могут наблюдаться в течение нескольких месяцев после острой экспозиции. Долговременные неблагоприятные эффекты не характерны для пациентов, которым была быстро оказана реанимационная помощь. Сообщалось, что у пациента, потерявшего сознание и цианотичного после 30-минутной экспозиции к сероводороду, выявлены мышечная спастичность, мозжечковая атаксия, тремор и обострение стенокардии, индуцированной физическими нагрузками. Острый коллапс является убедительным доказательством отравления сероводородом при наличии запаха тухлых яиц и может вызвать травматические повреждения (7 % случаев в одной серии наблюдений).

Хроническая экспозиция к дозе сероводорода, составлявшей по меньшей мере 0,6 ppm, в течение 1 г индуцировала статическую атаксию, хореоатетоз и дистонию с двусторонними прозрачными зонами в базальных ядрах у 20-месячного ребенка. Удаление от источника газа привело к клиническому выздоровлению с исчезновением аномалий базальных ядер.

ж) Лабораторные данные отравления сероводородом:

- Вспомогательные исследования. Во всех случаях серьезного отравления необходимо сделать рентгенограмму грудной клетки и анализ газового состава артериальной крови, чтобы выявить признаки аспирационной пневмонии и отека легких. Раннее расширение альвеолярно-артериального градиента кислорода позволяет предположить развитие отека легких или пневмонии. Компьютерная томография выявляет двусторонние симметричные прозрачные зоны в полушариях головного мозга, которые соответствуют чечевицеобразным ядрам. Такие поражения согласуются с очаговыми поражениями головного мозга, индуцируемыми гипоксией или гипотензией.

- Аналитические методы. Для обнаружения повышенных концентраций сульфидных ионов в крови разработан метод, в котором используются специальный ионный электрод и микродиффузионные ячейки Конвея. Концентрации сульфидных ионов, измеренные вскоре после смерти пациентов из-за отравления сероводородом, варьировали от 1,70 до 3,75 мг/л. Посмертное подтверждение токсичных концентраций осложняется быстрым эндогенным распадом сульфидного иона, образованием сульфидов в процессе посмертного разложения белков и разрушением сульфидного иона при хранении.

Читайте также: