Первая помощь при отравлениях промышленными газами

9.1. Первая доврачебная помощь при отравлении легкой и средней степени.

Если у пострадавшего имеются все признаки жизни в виде дыхания, сердцебиения, реакции зрачков на свет, но сознание нарушено (заторможено, подавлено), помощь необходимо оказывать в следующей последовательности:

- вывести или вынести пострадавшего из зараженной, загазованной зоны перпендикулярно направлению ветра, предварительно одев на себя, на пострадавшего любое средство индивидуальной защиты, оценив состояние пострадавшего вызвать скорую медицинскую помощь;

- расстегнуть тесную одежду, в зимнее время занести пострадавшего в теплое помещение;

- убедившись в наличии самостоятельного дыхания, даже неглубокого, и нащупав пульс на

сонной артерии, пострадавшему дают понюхать нашатырный спирт (есть в любой аптечке) и протирают виски. Процедуру можно повторить, однако следует опасаться рвотного рефлекса, а при появлении внезапной рвоты – голову пострадавшего резко поворачивают набок. Рвота – первый благоприятный признак в улучшении состояния пострадавшего;

- только на фоне восстановленного сознания, когда пострадавший будет вступать в контакт с окружающими, и выполнять простейшие команды ("откройте глаза", "поднимите руку") можно будет дать ему выпить жидкости в виде горячего чая, молока, слабощелочную воду (1/2 чайной ложки питьевой соды на стакан воды);

- промыть при необходимости глаза пострадавшему 1-2% раствором питьевой соды или раствором крепкого чая;

- до приезда медицинских работников, пострадавшему следует придать возвышенное или полусидячее положение для профилактики осложнения в виде токсического отека легких.

9.2. Первая доврачебная помощь при отравлении тяжелой степени.

При отравлениях тяжелой степени следует предпринять такие меры, как:

- вызвать газоспасателей, с их помощью вывести или вынести пострадавшего из зараженной, загазованной зоны перпендикулярно направлению ветра, предварительно одев на пострадавшего средство индивидуальной защиты;

- расстегнуть стесняющую одежду, в зимнее время занести в теплое помещение;

- придать пострадавшему соответствующее положение - уложить на твердую поверхность,

подложив под лопатки валик из одежды;

- произвести искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) (п. 3.1.);

- при появлении признаков самостоятельного дыхания продолжать ИВЛ до тех пор, пока число самостоятельных дыханий не будет соответствовать 12-15 раз в минуту. Далее аналогично случаю отравления легкой степени.

ОТМОРОЖЕНИЕ

Отморожение - повреждение тканей организма, наступающее от воздействия низкой температуры. При повышенной влажности воздуха или одежды, неподвижном положении тела, ветре, болезненном состоянии и истощении, алкогольном опьянении, отморожение может возникнуть даже при температуре 3-7оС выше нуля. Чаще поражаются открытые части тела: кожа щек, нос, уши, пальцы рук. Тесная, мокрая или холодная обувь способствует отморожению стопы. Воздействие низких температур вызывает сужение кровеносных сосудов. Местное нарушение кровообращения сопровождается побледнением пораженного участка кожи, чувством холода и незначительной болью. Постепенно наступает онемение, исчезают боли и всякая чувствительность. Различают четыре степени отморожения, которые возможно установить лишь после отогревания пострадавшего. Первая помощь заключается в немедленном переводе пострадавшего в теплое помещение и длительном растирании отмороженного участка руками, смоченными спиртом, смазанными маслом или вазелином, до появления чувствительности, красноты и ощущения жара в травмированной части тела. Недопустимо растирать отмороженные участки снегом, так как это углубит охлаждение, а кристаллики снега ранят кожу, что способствует проникновению микробов через микротравмы. Когда невозможно быстро доставить пострадавшего в теплое помещение, оказание помощи начинают немедленно, растирая пораженный участок ладонью или шерстяным шарфом, варежкой. Растирание следует проводить энергично, но не слишком грубо, без сильного нажима, чтобы не повредить верхний слой кожи. Согревание конечности можно проводить и методом погружения отмороженного участка в воду с температурой 26оС, которую постепенно, в течение 20-30 мин. повышают до температуры тела, но не выше 40оС. После восстановления кровообращения пораженный участок обрабатывают спиртом и закрывают сухой стерильной повязкой. Проводят общее согревание организма: горячий чай, молоко, кофе. Во время транспортировки в стационар на не отапливаемом транспорте необходимо принимать меры по предупреждению повторного охлаждения, закутать пораженное место в войлок, мех, одеяло.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Первая доврачебная помощь при отравлении легкой и средней степени будет существенно отличаться от помощи при отравлениях тяжелой степени тем, что её не следует начинать с проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. В указанной ситуации, если у пострадавшего будут налицо все признаки жизни в виде дыхания, сердцебиения, реакции зрачков на свет, но сознание нарушено (заторможено, подавлено), помощь необходимо оказывать в следующей последовательности:

а) Вывести или вынести пострадавшего из зараженной, загазованной зоны перпендикулярно направлению ветра, предварительно одев на себя, на пострадавшего любое средство индивидуальной защиты.

б) Расстегнуть стесняющую одежду, в зимнее время занести в теплое помещение. Не теряя драгоценного времени, побыстрее оценить состояние пострадавшего по признакам жизни.

в) Убедившись в наличии самостоятельного дыхания, даже неглубокого, и нащупав пульс на сонной артерии, пострадавшему дают понюхать нашатырный спирт (есть в любой аптечке) и протирают виски. Процедуру можно повторить, однако следует опасаться рвотного рефлекса, а при появлении внезапной рвоты – голову пострадавшего резко поворачивают набок. Рвота – первый благоприятный признак в улучшении состояния пострадавшего.

г) Усилив дыхательный цикл применением нашатырного спирта, пострадавшему по возможности следующим этапом проводят ингаляцию чистого кислорода аппаратом ГС-10 или из кислородного баллона через редуктор и шланг. Эту процедуру можно проводить несколько часов подряд безо всякого вреда для организма.

Применение кислорода снимает и ликвидирует последствия острого кислородного голодания тканей организма, и частично устраняет дальнейшее развитие осложнений отравления газом.

д) Только на фоне восстановленного сознания, когда пострадавший будет вступать в контакт с окружающими, и выполнять простейшие команды ("откройте глаза", "поднимите руку") можно будет дать ему выпить жидкости в виде горячего чая, молока, слабощелочную воду (1/2 чайной ложки питьевой соды на стакан воды).

е) Промыть при необходимости глаза пострадавшему 1-2% раствором питьевой соды или раствором крепкого чая.

ж) До приезда медицинских работников, пострадавшему следует придать возвышенное или полусидячее положение для профилактики осложнения в виде токсического отека легких.

При отравлениях тяжелой степени следует предпринять такие меры, как:

а) Вывести или вынести пострадавшего из зараженной, загазованной зоны перпендикулярно направлению ветра, предварительно одев на себя, на пострадавшего любое средство индивидуальной защиты.

б) Расстегнуть стесняющую одежду, в зимнее время занести в теплое помещение.

в) Придать пострадавшему соответствующее положение: уложить на твердую поверхность, подложив под лопатки валик из одежды;

г) Произвести искусственную вентиляцию легких (п. 3.1.);

д) При появлении признаков самостоятельного дыхания продолжать ИВЛ до тех пор, пока число самостоятельных дыханий не будет соответствовать 12-15 раз в минуту. Далее аналогично случаю отравления легкой степени.

а) Тщательное промывание желудка. Для этого используют 8-10 литров воды с добавлением 100-200 г. пищевой соды.

б) После промывания дают внутрь 2-3 столовые ложки слегка размельченно-го активированного угля или любое обволакивающее средство - молоко, яичный белок, кисель, рисовый отвар.

в) Как эффективное противоядие после промывания дают выпить 200 мл 30-40% раствора этилового алкоголя в два приема. Этиловый спирт нарушает метаболизм метанола посредством связывания определенных фермент-ных систем организма и своим воздействием может спасти потерпевшего от смер-тельного исхода.

При отравлении парами метанола первая доврачебная помощь оказывается как при ингаляционных поражениях в зависимости от степени отравления и тя-жести состояния потерпевшего. При оказании этой помощи следует:

а) Провести ингаляцию пострадавшего чистым кислородом для ускорения процесса метаболизации яда в организме.

б) Дать пострадавшему принять внутрь 200 мл. 30-40% раствора этилового алкоголя.

При обнаружении первых признаков отравления одорантом пострадавший должен быть немедленно удален из опасной зоны на свежий воздух или в проветриваемое помещение, вызвать медработника.

Пострадавшему необходимо обеспечить удобную позу (лежа) и свободу дыхания.

При легких ингаляционных отравлениях – свежий воздух, покой, тепло, крепкий чай или кофе.

При потере сознания обеспечить вдыхание нашатырного спирта (на ватке).

При раздражении слизистой глаз, полости рта и носа – обильно промыть 2-х % раствором соды, закапать в глаз 0,5 % раствор дикаина, в нос несколько капель 0,05 % нафтизина.

При попадании на кожу снять загрязненную одежду, пораженный участок кожи тщательно обмыть теплой водой с мылом, смазать дерматоловой мазью.

При заглатывании – прополоскать рот водой. Дать выпить 250-300 мл воды. Рвоту не вызывать, но если была самопроизвольная рвота, дать повторно выпить воду.

Пищевая токсикоинфекция. При употреблении в пищу недоброкачественных (инфицированных) продуктов животного происхождения (мясо, рыба, колбасные изделия, мясные и рыбные консервы, молоко и изделия из него - крем, мороженое и т.п.) возникает пищевое отравление - пищевая токсикоинфекция. Заболевание вызывают находящиеся в данном продукте микробы и продукты их жизнедеятельности - токсины. Сохранить остатки пищи и показать их врачу.

1. Вызовите рвоту у пострадавшего, если подозреваете отравление.

2. Вызовите "скорую помощь".

Отравление - патологическое состояние, которое происходит при попадании токсических веществ внутрь организма.

Оставлять пострадавшего одного.

Вызывать рвоту, если пострадавший находится без сознания.

Вызывать рвоту при отравлении кислотами и щелочами.

1. Вызвать "скорую помощь". Постарайтесь выяснить, сколько времени прошло с момента отравления. Постарайтесь узнать, случайно или намеренно отравился пострадавший. Сохраните остатки проглоченного вещества, это поможет врачу.

2. Помните, что ваши действия зависят от состояния пострадавшего, способа отравления и вида яда.

3. Вынесите пострадавшего из помещения, наполненного ядовитыми испарениями, на свежий воздух.

4. Проверьте, дышит ли пострадавший. Если нет, немедленно начинайте искусственное дыхание.

5. Проверьте пульс. При отсутствии пульса начинайте массаж сердца.

6. При потере сознания, но наличии у пострадавшего пульса и дыхания, уложите его в правильное положение.

7. По возможности устраните остатки отравляющего вещества, сняв с пострадавшего одежду и промыв части тела чистой водой.

8. Если пострадавший проглотил ядовитое вещество, попытайтесь вызвать у него рвоту (если он в сознании и нет противопоказаний). Дайте ему выпить теплой подсоленой воды (около 1 литра), а затем вызовите рвоту путем раздражения задней стенки горла.

9. Чтобы не допустить распространения отравляющего вещества, дайте ему 1-2 таблетки активированного угля.

При передозировке болеутоляющих и жаропонижающих средств (бутадион, анальгин, промедол, аспирин и др.) происходят нарушения процессов тор-можения и возбуждения в ЦНС, расширение капилляров и усиленная отдача телом тепла. Это сопровождается усиленным потоотделением, развитием слабости, сонливости, которая может перейти в глубокий сон и даже в бес-сознательное состояние, иногда с нарушением дыхания.

Немедленно! Вызвать "скорую помощь" или доставить пострадавшего в больницу.

1. Выясните, какое лекарство и в какой дозе принял пострадавший. Сохраните оставшееся лекарство или упаковку от него.

2. Если пострадавший в сознании вызовите рвоту, затем дайте ему активированный уголь Следите за дыханием и пульсом пострадавшего.

3. При отсутствии дыхания и пульса немедленно начинайте реанимационные меры. См. Остановка кровообращения.

4. Если пострадавший без сознания, но у него сохраняются пульс и дыхание, уложите его в правильное положение.

Довольно часто отравления развиваются при передозировке снотворных средств.

При отравлении наблюдается глубокое торможение ЦНС, сон переходит в бессознательное состояние с последующим параличом дыхательного центра. Больные бледны, дыхание поверхностное и редкое, неритмичное, часто хрипящее, клокочущее.

1. Если пострадавший в сознания, промойте ему желудок, вызывая активную рвоту.

2. Если нарушено дыхание начинайте искусственное дыхание. См. Нарушение дыхания.

Паралич дыхательного и сосудодвигательного центров.

Зрачки резко сужены.

1. Незамедлительно вызовите "скорую помощь".

2. Осмотрите больного, если у него нет дыхания и кровообращения, начинайте реанимационные мероприятия.

При приеме значительных (токсических) количеств алкоголя возможны смертельные отравления. Смертельная доза этилового спирта - 8 г на 1 кг массы тела. Алкоголь воздействует на сердце, сосуды, желудочнокишечный тракт, печень, почки, особенно на ЦНС. При тяжелой степени опьянения человек засыпает, затем сон перехо-дит в бессознательное состояние. Ча-сто наблюдаются рвота, непроизвольное мочеотделение. Резко нарушается дыхание, оно становится редким, неритмичным. При параличе дыхательного центра наступает смерть. Желательно сохранить остатки спирта, чтобы точно выяснить, чем отравился постра-давший.

1. Обеспечьте приток свежего воздуха (откройте окно, вынесите отравившегося на улицу).

2. Вызовите рвоту путем малых промываний.

3. При сохраненном сознании дайте выпить горячий крепкий кофе.

4. Алкогольное отравление часто требует немедленной медицинской помощи.

5. Если нет дыхания, начинайте реанимационные мероприятия.

6. Когда пострадавший находится в состоянии тяжелого отравления или глубокой алкогольной комы, необходимо вызывать "Скорую помощь".

7. При отравлении метиловым спиртом, обычно сопровождающимся нарушением зрения, сонливостью и сольной головной болью, которые не проходят через 12-24 часа после употребления алкоголя, следует немедленно вызвать "скорую помощь" или доставить пострадавшего в больницу.

Первая доврачебная помощь при отравлении легкой и средней степени будет существенно отличаться от помощи при отравлениях тяжелой степени тем, что её не следует начинать с проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. В указанной ситуации, если у пострадавшего будут налицо все признаки жизни в виде дыхания, сердцебиения, реакции зрачков на свет, но сознание нарушено (заторможено, подавлено), помощь необходимо оказывать в следующей последовательности:

а) Вывести или вынести пострадавшего из зараженной, загазованной зоны перпендикулярно направлению ветра, предварительно одев на себя, на пострадавшего любое средство индивидуальной защиты.

б) Расстегнуть стесняющую одежду, в зимнее время занести в теплое помещение. Не теряя драгоценного времени, побыстрее оценить состояние пострадавшего по признакам жизни.

в) Убедившись в наличии самостоятельного дыхания, даже неглубокого, и нащупав пульс на сонной артерии, пострадавшему дают понюхать нашатырный спирт (есть в любой аптечке) и протирают виски. Процедуру можно повторить, однако следует опасаться рвотного рефлекса, а при появлении внезапной рвоты – голову пострадавшего резко поворачивают набок. Рвота – первый благоприятный признак в улучшении состояния пострадавшего.

г) Усилив дыхательный цикл применением нашатырного спирта, пострадавшему по возможности следующим этапом проводят ингаляцию чистого кислорода аппаратом ГС-10 или из кислородного баллона через редуктор и шланг. Эту процедуру можно проводить несколько часов подряд безо всякого вреда для организма.

Применение кислорода снимает и ликвидирует последствия острого кислородного голодания тканей организма, и частично устраняет дальнейшее развитие осложнений отравления газом.

д) Только на фоне восстановленного сознания, когда пострадавший будет вступать в контакт с окружающими, и выполнять простейшие команды ("откройте глаза", "поднимите руку") можно будет дать ему выпить жидкости в виде горячего чая, молока, слабощелочную воду (1/2 чайной ложки питьевой соды на стакан воды).

е) Промыть при необходимости глаза пострадавшему 1-2% раствором питьевой соды или раствором крепкого чая.

ж) До приезда медицинских работников, пострадавшему следует придать возвышенное или полусидящее положение для профилактики осложнения в виде токсического отека легких.

При отравлениях тяжелой степени следует предпринять такие меры, как:

а) Вывести или вынести пострадавшего из зараженной, загазованной зоны перпендикулярно направлению ветра, предварительно одев на себя, на пострадавшего любое средство индивидуальной защиты.

б) Расстегнуть стесняющую одежду, в зимнее время занести в теплое помещение.

в) Придать пострадавшему соответствующее положение: уложить на твердую поверхность, подложив под лопатки валик из одежды;

г) Произвести искусственную вентиляцию легких (п. 3.1.);

д) При появлении признаков самостоятельного дыхания продолжать ИВЛ до тех пор, пока число самостоятельных дыханий не будет соответствовать 12-15 раз в минуту. Далее аналогично случаю отравления легкой степени.

Ожоги – повреждение тканей, возникающее под действием высокой температуры, электрического тока, кислот, щелочей или ионизирующего излучения. Соответственно различают термические, электрические, химические и лучевые ожоги. Термические ожоги встречаются наиболее часто, на них приходится 90-95% всех ожогов.

Тяжесть ожогов определяется площадью и глубиной поражения тканей. В зависимости от глубины поражения различают четыре степени ожогов. Поверхностные ожоги (I, II степеней) при благоприятных условиях заживают самостоятельно. Глубокие ожогов (III и IV степени) поражают кроме кожи и глубоколежащие ткани, поэтому при таких ожогах требуется пересадка кожи. У большинства пораженных обычно наблюдается сочетание ожогов различных степеней.

Вдыхание пламени, горячего воздуха и пара может вызвать ожог верхних дыхательных путей и отек гортани с развитием нарушений дыхания. Вдыхаемый дым может содержать азотную или азотистую кислоты, а при сгорании пластика — фосген и газообразную гидроциановую кислоту. Такой дым ядовит, он вызывает химический ожог и отек легких. При пожарах в закрытом помещении у пострадавших всегда следует подозревать поражение легких. Ожог верхних дыхательных путей и повреждение легких приводят к нарушению доставки кислорода к тканям организма (гипоксии). У взрослых гипоксия проявляется беспокойством, бледностью кожи, у детей – выраженным страхом, плаксивостью, иногда возникают спастическое сокращение мышц и судороги. Гипоксия является причиной многих смертельных исходов при пожарах в помещениях.

Первая помощь состоит в прекращении действия поражающего фактора. При ожогах пламенем следует потушить горящую одежду, вынести пострадавшего из зоны пожара; при ожогах горячими жидкостями или расплавленным металлом – быстро удалить одежду с области ожогов. Для прекращения воздействия температурного фактора необходимо быстрое охлаждение пораженного участка тела путем погружения в холодную воду, под струю холодной воды или орошением хлорэтилом. При химических ожогах (кроме ожогов негашеной известью) пораженную поверхность как можно быстрее обильно промывают водой из-под крана. В случае пропитывания химически активным веществом одежды нужно стремиться быстро удалить ее. Абсолютно противопоказаны какие-либо манипуляции на ожоговых ранах. С целью обезболивания пострадавшему дают анальгин (пенталгин, темпалгин, седалгин). При больших ожогах пострадавший принимает 2-3 таблетки ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и 1 таблетку димедрола. До прибытия врача дают пить горячий чай и кофе, щелочную минеральную воду (500-2000 мл) или следующие растворы: I раствор – гидрокарбонат натрия (пищевая сода) 1/2 ч. л., хлорид натрия (поваренная соль) 1 ч. л. на 1 л воды; II раствор – чай, на 1 л которого добавляют 1 ч. л. поваренной соли и 2/3 ч. л. гидрокарбоната или цитрата натрия. На обожженные поверхности после обработки их 70% этиловым спиртом или водкой накладывают асептические повязки. При обширных ожогах пострадавшего завертывают в чистую ткань или простыню и немедленно доставляют в больницу. Наложение в домашних условиях на ожоговую поверхность сразу после ожога различных мазей или рыбьего жира не оправданы, т.к. они сильно загрязняют рану, затрудняют ее дальнейшую обработку и определение глубины поражения. Для местного лечения ожогов лучше применять многокомпонентные аэрозоли (левовинизоль, олазоль, ливиан, пантенол), эффективно также использование настоя травы зверобоя.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие виды ран различают по принятой классификации?

2. Какие виды кровотечений различают и чем они характеризуются?

3. Что такое асептика и антисептика?

4. Правила остановки артериального кровотечения.

5. Способы остановки венозного и капиллярного кровотечений.

6. Травматический шок и фазы его течения.

7. Первая помощь при шоке.

8. Первая помощь при термическом ожоге.

9. Первая помощь при химическом ожоге.

10. Первая помощь при тепловом ударе и обморожении.

11. Как можно освободить человека от воздействия электрического тока?

12. Правила наложения жгута.

13. Переломы костей, классификация, признаки переломов.

4.1. При отравлении промышленными газами.

Первая доврачебная помощь при отравлении легкой и средней степени будет существенно отличаться от помощи при отравлениях тяжелой степени тем, что её не следует начинать с проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. В указанной ситуации, если у пострадавшего будут налицо все признаки жизни в виде дыхания, сердцебиения, реакции зрачков на свет, но сознание нарушено (заторможено, подавлено), помощь необходимо оказывать в следующей последовательности:

а) Вывести или вынести пострадавшего из зараженной, загазованной зоны перпендикулярно направлению ветра, предварительно одев на себя, на пострадавшего любое средство индивидуальной защиты.

б) Расстегнуть стесняющую одежду, в зимнее время занести в теплое помещение. Не теряя драгоценного времени, побыстрее оценить состояние пострадавшего по признакам жизни.

в) Убедившись в наличии самостоятельного дыхания, даже неглубокого, и нащупав пульс на сонной артерии, пострадавшему дают понюхать нашатырный спирт (есть в любой аптечке) и протирают виски. Процедуру можно повторить, однако следует опасаться рвотного рефлекса, а при появлении внезапной рвоты – голову пострадавшего резко поворачивают набок. Рвота – первый благоприятный признак в улучшении состояния пострадавшего.

г) Усилив дыхательный цикл применением нашатырного спирта, пострадавшему по возможности следующим этапом проводят ингаляцию чистого кислорода аппаратом ГС-10 или из кислородного баллона через редуктор и шланг. Эту процедуру можно проводить несколько часов подряд безо всякого вреда для организма.

Применение кислорода снимает и ликвидирует последствия острого кислородного голодания тканей организма, и частично устраняет дальнейшее развитие осложнений отравления газом.

д) Только на фоне восстановленного сознания, когда пострадавший будет вступать в контакт с окружающими, и выполнять простейшие команды ("откройте глаза", "поднимите руку") можно будет дать ему выпить жидкости в виде горячего чая, молока, слабощелочную воду (1/2 чайной ложки питьевой соды на стакан воды).

е) Промыть при необходимости глаза пострадавшему 1-2% раствором питьевой соды или раствором крепкого чая.

ж) До приезда медицинских работников, пострадавшему следует придать возвышенное или полусидячее положение для профилактики осложнения в виде токсического отека легких.

При отравлениях тяжелой степени следует предпринять такие меры, как:

а) Вывести или вынести пострадавшего из зараженной, загазованной зоны перпендикулярно направлению ветра, предварительно одев на себя, на пострадавшего любое средство индивидуальной защиты.

б) Расстегнуть стесняющую одежду, в зимнее время занести в теплое помещение.

в) Придать пострадавшему соответствующее положение: уложить на твердую поверхность, подложив под лопатки валик из одежды;

г) Произвести искусственную вентиляцию легких (п. 3.1.);

д) При появлении признаков самостоятельного дыхания продолжать ИВЛ до тех пор, пока число самостоятельных дыханий не будет соответствовать 12-15 раз в минуту. Далее аналогично случаю отравления легкой степени.

4.2. При отравлении метанолом.

а) Тщательное промывание желудка. Для этого используют 8-10 литров воды с добавлением 100-200 г. пищевой соды.

б) После промывания дают внутрь 2-3 столовые ложки слегка размельченно-го активированного угля или любое обволакивающее средство - молоко, яичный белок, кисель, рисовый отвар.

в) Как эффективное противоядие после промывания дают выпить 200 мл 30-40% раствора этилового алкоголя в два приема. Этиловый спирт нарушает метаболизм метанола посредством связывания определенных фермент-ных систем организма и своим воздействием может спасти потерпевшего от смер-тельного исхода.

При отравлении парами метанола первая доврачебная помощь оказывается как при ингаляционных поражениях в зависимости от степени отравления и тя-жести состояния потерпевшего. При оказании этой помощи следует:

а) Провести ингаляцию пострадавшего чистым кислородом для ускорения процесса метаболизации яда в организме.

б) Дать пострадавшему принять внутрь 200 мл. 30-40% раствора этилового алкоголя.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИИ

5.1. Раны, кровотечения. Меры по оказанию ПДНП при кровотечении.

Раны – повреждения тканей, вызванные механическим воздействием, сопровождающиеся нарушением целости кожи или слизистых оболочек. В зависимости от механизма травмы и характера ранящего предмета, различают резаные, колотые, рубленые, укушенные, ушибленные, огнестрельные и другие раны.

При небольших, поверхностных ранах кровотечение обычно капиллярное, останавливающееся самостоятельно или после наложения давящей повязки. При повреждении крупных сосудов кровотечение интенсивное и может угрожать жизни пострадавшего.

Кровотечение – истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки. Кровотечение называют наружным, если кровь поступает во внешнюю среду, и внутренним, если она поступает во внутренние полости организма или полые органы. По происхождению кровотечения бывают травматическими, вызванными повреждением сосудов, и нетравматическими, связанными с их разрушением каким-либо патологическим процессом или с повышенной проницаемостью сосудистой стенки.

В человеческом организме в венозном русле находится 70% всего объема циркулирующей крови, в капиллярах 12%, в сосудах и камерах сердца – 3%, в артериальном русле – всего 15% объема циркулирующей крови.

Опасность любого кровотечения состоит в том, что в результате него падает количество циркулирующей крови, ухудшаются сердечная деятельность и обеспечение тканей (особенно головного мозга), печени и почек кислородом. При обширной и длительной кровопотере развивается малокровие (анемия). Очень опасна кровопотеря у детей и лиц пожилого возраста, организм которых плохо приспосабливается к быстро уменьшающемуся объему циркулирующей крови. Большое значение имеет то, из сосуда какого калибра истекает кровь. Так, при повреждении мелких сосудов образующиеся кровяные сгустки (тромбы) закрывают их просвет, и кровотечение останавливается самостоятельно. Если же нарушена целость крупного сосуда, например артерии, то кровь бьет струей, истекает быстро, что может привести к смертельному исходу буквально за несколько минут. Хотя при очень тяжелых травмах, например отрыве конечности, кровотечение может быть небольшим, т.к. возникает спазм сосудов.

увеличить Рис.5.1. Виды кровотечения: а – артериальное; б – венозное | В зависимости от того, какой сосуд кровоточит, кровотечение может быть капиллярным, венозным, смешанным и артериальным (рис. 5.1.). При наружном капиллярном кровотечении кровь выделяется равномерно из всей раны (как из губки); при венозном она вытекает равномерной струей, имеет темно-вишневую окраску (в случае повреждения крупной вены может отмечаться пульсирование струи крови в ритме дыхания). При артериальном кровотечении изливающаяся кровь имеет ярко-красный цвет, она бьет сильной прерывистой струей (фонтаном), выбросы крови соответствуют ритму сердечных сокращений. Смешанное кровотечение имеет признаки как артериального, так и венозного. |

При остановке кровотечений из ран ниже колена пострадавшего укладывают на спину, в подколенную область помещают ватно-марлевый валик, бедро приводят к животу, а голень сгибают и фиксируют к бедру бинтом или ремнем. Кровотечение из бедренной артерии останавливают сгибанием нижней конечности в тазобедренном суставе, предварительно поместив в паховую область валик. После остановки кровотечения бедро фиксируют ремнем к туловищу. Однако далеко не во всех случаях удается полностью остановить кровотечения при форсированном сгибании конечностей, в ряде случаев этот способ нельзя использовать, например при переломах.

При любом кровотечении поврежденной части тела придают возвышенное положение и обеспечивают покой (транспортная иммобилизация). Окончательная остановка кровотечения проводится в лечебном учреждении, в которое немедленно должен быть доставлен пострадавший.

Первая помощь. При оказании помощи пострадавшему от укуса змеи категорически запрещаются следующие мероприятия:

• Прижигание места укуса.

• Обкалывание места укуса любыми препаратами.

• Разрезы места укуса.

• Перетягивание конечности жгутом (кроме укуса кобры).

• Употребление алкоголя в любых количествах.

5.4. Укусы насекомых.

Энцефалит клещевой – острая нейровирусная инфекция.

Источник инфекции – иксодовые клещи, в организме которых паразитирует вирус. Дополнительным резервуаром и переносчиком вируса могут быть грызуны (мыши, бурундуки, зайцы и др.), птицы (дрозда, щегол и др.) и домашние животные (козы, коровы). Вирус может проникать в молоко животных.

Передача инфекции происходит при укусе клеща, а также через коровье и козье молоко.

Инкубационный период длится 10-12 дней. Заболевание начинается остро с проявлением основных синдромов: общим инфекционным, менингеальным, очаговыми поражениями нервной системы. Температура тела – до 40 С.

Первая помощь. При обнаружении клеща нельзя его раздавливать или удалять с применением усилий. Необходимо наложить ватный тампон смоченный растительным маслом на клеща. В течение 20-30 минут клещ отпадает сам или легко удалится при незначительном потягивании. Ранку следует обработать йодом и срочно обратиться в лечебное учреждение для проведения профилактики клещевого энцефалита.

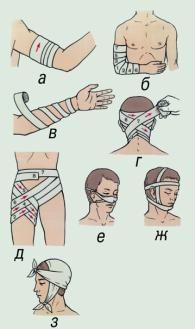

увеличить Рис. 5.8. Различные типы бинтовых повязок: а – циркулярная; б – черепашья; в - ползучая; г – крестообразная; д – колосовидная; е, ж, з – пращевидная. | 5.5. Повязки – комплекс средств, которые используются с целью закрепления перевязочного материала, давления на какую-нибудь часть тела (в основном, для остановки кровотечения), предупреждения отека тканей или удержания конечности либо иной части тела в неподвижном состоянии, а также для защиты раны или измененной поверхности кожи от воздействия внешней среды. В соответствии с этим различают укрепляющие, давящие и обездвиживающие (иммобилизующие) повязки. Они бывают постоянными (накладываются на длительный срок) и временными. Постоянные повязки обычно делают из гипсовых бинтов (отвердевающие повязки) или используют различные шины (шинные повязки). Как правило, постоянные повязки применяются при тяжелых травмах или после операций и требуют регулярного контроля за их состоянием со стороны медицинских работников. |  увеличить Рис. 5.6. Правильное наложение бинта при накладывании повязки.  увеличить Рис. 5.7. Использование треугольной косынки для наложения повязок на стопу (а) и тазобедренный сустав (б). |

Из укрепляющих повязок используются пластырные, клеевые и бинтовые. Получают распространение контурные, сетчатые и специально изготовленные матерчатые повязки. Простейшие повязки (бинтовые, давящие) должен уметь накладывать каждый (рис. 5.6-5.11).

Читайте также: