При отравлении м холиноблокаторами

Характерные симптомы - сухость и гиперемия кожи и слизистых, нарушения зрения, заторможенность, спутанность сознания, мидриаз (расширение зрачков), тахикардия, склонность к повышению артериального давления. При поступлении в организм значительных доз атропина возникают психотические изменения, галлюцинации, судороги.

Проводимые мероприятия:

1) промывание желудка с введением энтеросорбента-активированный уголь

2) введение антидотов –

· галантамина (1,0 мл 1%-ного раствора внутримышечно),

· аминостигмина (1,02,0 мл 0,1%-ного раствора внутримышечно или внутривенно);

3) введение глюкозы (40%ного раствора) с витамином С (10,0 мл 5%ного раствора);

При возбуждении показаны барбитураты-диазепам,фенобарбитал

Антихолинэстеразные средства. Фармакологическая характеристика. Рецепт. Помощь при отравлении АХЭ средствами.

АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫЕ СРЕДСТВА - лекарственные средства, блокирующие холинэстеразы, в частности ацетилхолинэстеразу (фермент, расщепляющий ацетилхолин)

АХЭ блокируют ацетилхолинэстеразу в холинергических синапсах, что приводит к накоплению ацетилхолина и стимуляции парасимпатической иннервации, кроме того отдельные АХЭ средства сами могут стимулировать никатино- и мускаринохолинорецепторы.

ФД (фармакодинамика) ингибируют ацетилХолинЭстеразу. Это приводит к накоплению ацетилхолина в синапсе, который проявляет более длительное действие на М- иH- хеморецепторы.

Обладают также некоторым и прямым возбуждающим действием на М, Н-XR.

Классификация:

1)Препараты обратимого действия

· Прозерин

2)препараты необратимого действия

· армин

ПРОЗЕРИН

ГП

Синтетическое четвертичное аммониевое соединение

Эффеты

1) сужение зрачков (миоз) —сокращение круговой мышцы радужки;

2) спазм акккомодации— хрусталик становится более выпуклым, так как вследствие сокращения ресничной (цилиарной) мышцы расслабляется циннова связка (ресничный поясок); глаз устанавливается на ближнюю точку видения;

3) брадикардиявследствие усиления тормозного влияния блуждающего нерва на синоатриальный узел;

4) затруднение атриовентрикулярной проводимостив связи с усилением тормозного влияния блуждающего нерва на атриовентрикулярный узел;

5) повышение тонуса гладких мышц внутренних органов(бронхи, желудочно-кишечный тракт, мочевой пузырь, матка);

6) увеличение секреции экзокринных желез(слюнные, бронхиальные железы, железы желудка и кишечника, потовые железы);

7) облегчение нервно-мышечной передачи— усиление сокращений скелетных мышц.

МД Ингибируют ацетилхолинэстеразу, тем самым усиливая и удлиняя действие медиатора ацетилхолина в синапсах

ФКГидролизуется холинэстеразой и метаболизируется микросомальными ферментами в печени. В крови 15–25% связывается с белками (альбумином). После в/м введения быстро абсорбируется и выводится.

Примение. Миастения, отравление курареподобными веществами, послеоперационная атония кишечника и мочевого пузыря, открытоугольная форма глаукомы.

Противопоказания эпилепсия, бронхиальная астма, органические заболевания сердца.

Побочные эффеты радикардия, гипотония, слабость, гиперсаливация, бронхорея, тошнота, рвота, повышение тонуса скелетной мускулатуры

Rp.:Tabl. Prozerini 0.015 N.10

D.S. По 1 табл 3 раза в день

Сравнение с другим препаратом из этой группы

Пиридостигмин(местинон) сходен по действию с неостигмином. Применяется при миастении. Действует более продолжительно — около 6 ч; мускариноподобные эффекты менее выражены.

Помощь при отравлении АХЭ(ФОС- фосфорорганические соединения ) средствами

Отравления фосфорорганическими соединениями проявляются такими симптомами, как миоз, потливость, слюнотечение, удушье (бронхоспазм и увеличение секреции бронхиальных желез), бради-кардия, а затем тахикардия, снижение, а затем повышение артериального давления, психомоторное возбуждение, рвота, спастические боли в животе. В более тяжелых случаях это сопровождается мышечными подергиваниями и судорогами; возбуждение сменяется заторможенностью, артериальное давление падает, развивается коматозное состояние; смерть наступает от паралича дыхательного центра

· Назначение адсорбирующих средств (уголь, смекта, полифепан)

· Применение реактиваторов холинэстеразы (дипироксим, изонитрозин)

6. ЛС, влияющие на Н-холинорецепторы, их классификация. Н-холиномиметики, их фармакологическая характеристика. Рецепт. Роль студента медика в профилактике никотиномании.

I. Средства, влияющие на н-холинорецепторы

1) н-холиномиметики (никотиномиметические средства)

2) Блокаторы н-холинорецепторов или связанных с ними ионных каналов

-курареподобные средства(миорелаксанты переферического действия)

Средства, относящиеся к этой группе, взаимодействуют с н-холинорецепторами, расположенными в вегетативных ганглиях (симпатических и парасимпатических) . Кроме того, они обладают способностью возбуждать н-холинорецепторы, находящиеся в ЦНС.

Основные эффекты ЛС этой группы заключаются в рефлекторной (через н-холинорецепторы синокаротидной зоны) стимуляции дыхательного центра и повышении АД в результате взаимодействия с н-холинорецепторами хромаффинной ткани надпочечников (усиление выброса адреналина) и симпатических ганглиев (усиление симпатической импульсации к сердцу и сосудам).

Цититон

ГП-Н-ХОЛИНОМИМЕТИК, Растительный алколоид

ЭффектыВызывает рефлекторное возбуждение дыхательного центра, стимулирует сосудодвигательный центр, симпатические ганглии и надпочечники, что приводит к повышению артериального давления.

ФД Стимулирует Н холинорецепторы

Примение. . Асфиксия (в том числе у новорожденных).

Шоковые и коллаптоидные состояния.

Явления угнетения дыхания и рефлекторная остановка дыхания, угнетение кровообращения при операциях, травмах и в послеоперационном периоде.

Противопоказания. При выраженном атеросклерозе, при внутренних кровотечениях и кровотечениях из крупных сосудов, отёке легких, гипертонической болезни.острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия

Побочные эффекты.Брадикардия (замедление сердечного ритма), тошнота, рвота,изменение вкусовых ощущений и аппетита

Rp.:Sol.Cytitoni 0,15%-1 ml

S. внутривенно по 1 мл.

Роль студента медика в профилактике никотиномании

1)наглядные пособия о вреде наркомании

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

М-холиноблокаторы включают производные третичного азота - атропина сульфат, скополамина гидробромид, платифиллина гидротартрат (алкалоиды белены, красавки, дурмана и др.). Четвертичные амины - метоциния йодид (метацин), пирензепин (гастроцепин, гастрил), ипратропия бромид (атровент) получают синтетически. Первые хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер, оказывая влияние на центральную нервную систему, вторые блокируют только периферические М-холинорецепторы. Механизм действия - образование комплекса с М-холинорецептором, препятствующего взаимодействию рецептора с ацетилхолином. Блокируя М-холинорецепторы, эта группа средств снимает эффекты возбуждения парасимпатической нервной системы (ацетилхолина), и начинают преобладать симпатические влияния.

М-холиноблокаторы вызывают многочисленные эффекты:

1. Расширение зрачка (мидриаз), повышение внутриглазного давления, паралич аккомодации. Зрачок расширяется в связи с расслаблением круговой мышцы радужной оболочки. При этом радужка утолщается, углы передней камеры глаза закрываются, и затрудняется отток внутриглазной жидкости - внутриглазное давление повышается (М-холиноблокаторы противопоказаны при глаукоме - повышенном внутриглазном давлении). Паралич аккомодации связан с расслаблением ресничной мышцы, ведущим к натяжению цинновой связки и уплощению хрусталика: преломляющая его способность уменьшается, глаз устанавливается на дальнюю точку видения (дальнозоркость): больной плохо видит близлежащие предметы и не в состоянии читать и писать.

2. Подавление секреторной активности желез внешней секреции: слюнных, бронхиальных, потовых, желудочных и кишечных. Проявляется сухостью в полости рта и затруднением глотания, сухостью кожи, снижением секреции желудочного сока, уменьшением образования бронхиальной слизи; снижение потоотделения может привести к повышению температуры тела (гипертермия).

3. Учащение пульса (тахикардия) как следствие ослабления (прекращения) вагусных влияний на сердце и преобладания симпатической импульсации.

4. Расслабление гладкой мускулатуры внутренних органов (спазмолитическое действие). Поскольку блуждающий нерв обусловливает ее тонус и сокращения, М-холиноблокаторы создают неспособность клеток воспринимать вагусную импульсацию, что приводит к расслаблению гладкой мускулатуры и ликвидации мышечного спазма (желудочно-кишечного тракта, бронхов, мочеточников и мочевого пузыря, желчного пузыря и желчных протоков). Поэтому препараты этой группы в сочетании с болеутоляющими средствами широко применяются при кишечной, печеночной и почечной коликах.

5. Действие на центральную нервную систему проявляется у препаратов, проникающих через гематоэнцефалический барьер. Атропин возбуждает центральную нервную систему и при передозировке вызывает беспокойство, двигательное и речевое возбуждение, психоз (спутанность сознания, бред, галлюцинации). Скополамин, напротив, угнетает центральную нервную систему, ослабляет вестибулярные расстройства (головокружение, нарушение равновесия).

Показания к применению:

1. Спазм гладкой мускулатуры кишечника, печеночная, почечная колики. Чаще других используют атропин, платифиллин, метацин.

2. Бронхиальная астма. В межприступный период чаще применяют атровент ингаляционно, поскольку он практически не всасывается из просвета бронхов, и поэтому побочные эффекты, типичные для атропина (повышение внутриглазного давления, тахикардия, атония кишечника, нарушение функций центральной нервной системы), проявляются со значительно меньшей вероятностью.

Иногда для лечения бронхиальной астмы используют метацин и платифиллин. Метацин сильнее атропина расслабляет гладкую мускулатуру бронхов, при менее выраженном действии на глаз и сердце, не вызывает центральных эффектов (не проникает через гематоэнцефалический барьер - четвертичный амин). Платифиллин, помимо М-холиноблокирующей активности, обладает прямым миотропным спазмолитическим действием и может расширять кровеносные сосуды и снижать артериальное давление. Кроме того, он обладает ганглиоблокирующими и успокаивающими свойствами. Атропин желательно не применять для лечения бронхиальной астмы, он приводит к скоплению густого вязкого секрета в бронхах.

3. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидные состояния (для снижения секреции желез желудка и кишечника, угнетение сокращений гладкой мускулатуры, способствует некоторому уменьшению болевого синдрома). Применяют атропин, платифиллин (действует слабее атропина, но менее выражены побочные эффекты - тахикардия, сухость в полости рта, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления); метацин (меньшая вероятность побочных эффектов, особенно центральных, что связано с трудным проникновением через гематоэнцефалический барьер, меньше, чем атропин, действует на глаз; пирензепин (гастроцепин). М-холинорецепторы имеют несколько подтипов (М1, M2, М3 и др.). Некоторые лекарственные вещества избирательно действуют на эти подтипы. Так, пирензепин (гастроцепин) блокирует M1-холинорецепторы интрамуральных ганглиев желудка и снимает стимулирующее влияние блуждающего нерва на секрецию в нем, угнетает выделение соляной кислоты и пепсиногена, что приводит к снижению общей активности желудочного сока. Помимо антисекреторного действия, препарат стимулирует желудочное слизеобразование, повышая его противоязвенную активность.

4. В анестезиологической практике вводят перед наркозом для снятия побочных явлений, связанных с возбуждением блуждающего нерва (усиление секреции слюнных и бронхиальных желез; ларингои бронхоспазм, рефлекторная брадикардия). Применяют атропин, скополамин и особенно метацин, так как он слабее влияет на глаз (легче следить во время операции за величиной зрачка, а значит, глубиной наркоза) и сердце, а по бронхолитическому эффекту превосходит атропин.

5. Поскольку М-холиноблокаторы расширяют зрачок (мидриаз) и парализуют аккомодацию, их используют для исследования глазного дна и при подборе очков. Применяют препараты относительно кратковременного действия, например, платифиллин (5- 6 ч). Напротив, при остром воспалении (ириты, иридоциклиты и др.) и травмах глаза используется атропин, который на длительное время расширяет зрачок (7-10 дней) и создает функциональный покой его мышцам - "иммобилизирующая повязка". Естественно, повышенное внутриглазное давление (глаукома) исключает применение этих препаратов.

6. Вестибулярные расстройства (головокружение, тошнота, нарушение равновесия), синдром Меньера, морская и воздушная болезнь. Применяется скополамин и гиосциамин.

7. Отравления М-холиномиметиками и антихолинэстеразными средствами. Применяются большие дозы атропина.

М-холиноблокаторы (атропин, метацин, скополамин) используются при операциях для снижения секреции слюнных желез, предупреждения ларингоспазма, тошноты и других побочных эффектов, связанных с возбуждением блуждающего нерва.

Иногда М-холиноблокаторы назначают больным, страдающим повышенным слюнотечением, например, при болезни Паркинсона.

При передозировке (отравлениях) М-холиноблокаторов отмечается сухость и гиперемия кожных покровов (гипертермия), сухость в полости рта и глотки (затрудняется глотание, речь), нарушается аккомодация (больной плохо видит), максимально расширяются зрачки, появляется светобоязнь, резко учащается пульс (тахикардия), замедляется перистальтика (запор). При отравлении атропином или содержащими его растениями (белена, красавка) к этим симптомам добавляется двигательное и речевое возбуждение, психоз, а в тяжелых случаях - судороги. Смерть наступает от паралича дыхательного центра. При передозировке препаратов этой группы назначение М-холиномиметиков неэффективно, так как М-холиноблокаторы надежно связывают рецептор и экранируют его от взаимодействия с ацетилхолином или его имитаторами (односторонний антагонизм). При отравлении атропином внутривенно дробно вводят физостигмин (антихолинэстеразное средство), хорошо проникающее в центральную нервную систему. Он снимает психические расстройства, нормализует дыхание и сердечный ритм. В остальном лечение проводят в соответствии с общими принципами борьбы с отравлениями (удаление невсосавшегося яда с места введения, стимуляция элиминации яда, поддержание жизненно важных функций - при необходимости проводят искусственное дыхание, форсированный диурез, гемосорбцию).

Антимускариновые средства конкурентно подавляют действие ацетилхолина на мускариновые рецепторы. Эти вещества называют также парасимпатолитическими, атропиновыми, атропиноподобными и антихолинергическими средствами. Их прототипом считают атропин. Антимускариновые средства можно классифицировать по их источнику (природные, полусинтетические, синтетические) и/или катионной структуре (третичные амины или четвертичные аммонийные соединения).

К природным третичным аминам относятся атропин, гиосциамин и скополамин.

а) Применение. Антимускариновые средства применяют главным образом для лечения пептической язвы и синдрома раздраженной толстой кишки (слизистого колита). Атропин используется для диагностики дисфункции синусного узла (см. "Атропин"). Атропин, скополамин и гликопирролат назначают предоперационно для подавления слюноотделения и ослабления чрезмерной секреции дыхательных путей.

Атропином, оксибутинином и пропантелином лечат такие расстройства мочеполовых путей, как их стойкое сокращение и нейрогенный мочевой пузырь. Антимускариновые средства являются сильными бронхолитиками. Бензтропин и бензгексол (тригексифенидил) применяются для лечения паркинсонизма и ятрогенных экстрапирамидных реакций.

б) Клиническая картина отравления антимускариновыми средствами. К периферическим симптомам передозировки относятся расширенные и нереагирующие зрачки; затуманенное зрение; горячая, сухая, покрасневшая кожа; сухость слизистых оболочек; затрудненное глотание; ослабление или отсутствие кишечных шумов; задержка мочи; тахикардия; гипертермия; гипертензия; повышенная частота дыхания.

Проявления на уровне центральной нервной системы могут напоминать острый психоз (дезориентация, бессвязность и спутанность сознания, галлюцинации, бред, паранойя, нарушения речи, перемежающаяся гиперактивность, состояние тревоги, двигательные аномалии и беспокойство). При тяжелой передозировке наблюдаются угнетение центральной нервной системы, сердечно-сосудистый коллапс и гипотензия. За комой и параличом скелетных мышц могут последовать смерть от дыхательной недостаточности, гипертермия (особенно у детей), угнетение сердечной деятельности или экспозиции летальным средовым факторам у делириозных лиц (например, от утопления).

К электрокардиографическим аномалиям относятся расширение комплекса QRS, удлинение интервала Q—T, подавление сегмента ST, желудочковые аритмии, ранние экстрасистолы, синусовая и наджелудочковая тахикардии.

в) Лечение отравления антимускариновыми рецепторами. Лечение передозировки в основном симптоматическое и поддерживающее. Пациентам необходимы госпитализация и тщательное наблюдение с непрерывным мониторингом ЭКГ. Применяются промывание желудка с эндотрахеальной интубацией (с надувной манжетой), активированный уголь и солевые слабительные. Гемодиализ и перитонеальный диализ неэффективны. По показаниям назначают инфузионную терапию и шокотерапию.

С гипертермией борются холодным обертыванием, механическими охлаждающими установками и обтиранием влажной губкой. Диазепам помогает при сильном возбуждении, делирии и симптомах острого психоза. Фенотиазины противопоказаны, поскольку они могут усугубить антихолинергический эффект. Важными моментами являются обеспечение проходимости дыхательных путей, адекватной вентиляции, а также катетеризация мочевого пузыря.

По поводу применения физостигмина мнения расходятся. Он может индуцировать судороги, бронхоспазм и асистолию. Его использовали для лечения пациентов с сильным делирием, возбуждением, рецидивирующими или длительными эпилептическими припадками, тяжелой синусовой или наджелудочковои тахикардией и чрезмерной гипертермией, рефрактерной к механическому охлаждению. Обычная терапевтическая доза для взрослых — 2 мг внутривенно.

Если реакции не наступает, 1 —2 мг можно вводить каждые 20 мин до исчезновения токсических антимускариновых или развития нежелательных холинергических эффектов. Стандартная внутривенная доза физостигмина салицилата, рекомендуемая изготовителем для детей, составляет 0,02 мг/кг. Физостигмин нельзя применять для лечения дефектов сердечной проводимости или желудочковых тахиаритмий. Его передозировка чревата холинергической интоксикацией (брадикардия, слюнотечение, диарея, эпилептические припадки, остановка дыхания и др.).

Индуцированные физостигмином опасные для жизни бронхостеноз, брадикардию и судороги можно купировать внутривенным введением 0,5—1,0 мг сульфата атропина.

Отравление М-холиноблокирующими средствами может возникать как в случае применения высоких доз собственно М-холиноблокаторов, так и при использовании других лекарственных средств, в спектр активности которых входит холинолитический эффект – противопаркинсонические средства, антигистаминные средства, антидепрессанты. Иногда причиной отравления может быть употребление растений семейства пасленовых (красавки, белены, дурмана и др.).

Следует отметить, что, несмотря на причисление атропина к списку особо ядовитых лекарственных средств (venena), он имеет широкий терапевтический индекс, и величина LD у человека точно не определена. Для одних пациентов летальная доза атропина составляет около 100 мг, но ряд людей может переносить введение до 400 мг атропина.

При отравления атропином и другими М-холиноблокирующими средствами в клинической картине различают 2 стадии:

I стадия возбуждения. Проявляется сочетанием 4 синдромов:

нейротоксического: галлюцинации, бред, судороги, одышка;

антисекреторного: прекращается секреция слюнных и слизистых желез верхних отделов дыхательных путей, возникает сухость во рту, нарушается жевание и глотание, появляется першение в горле, пропадает голос (афония). Выключение секреции потовых желез приводит к тому, что теплоотдача путем испарения пота прекращается, температура тела повышается до 41-43°С. Одновременно расширяются кожные сосуды, чтобы скомпенсировать отдачу тепла путем излучения – возникает гиперемия кожи лица, шеи, рук и груди. На коже может появляться скарлатиноподобная сыпь;

атонического: происходит резкое снижение тонуса гладких мышц всех внутренних органов и мышц глаза. Появляется мидриаз, сопровождающийся полной утратой реакции зрачка на свет, фотофобией, нарушается острота зрения (паралич аккомодации), возникает задержка мочеиспускания и дефекации;

кардиального: блокада вагусных влияний на миокард приводит к развитию тахикардии (до 120–160 ударов в минуту) и гипертензии (160/100 мм рт. ст.)

II стадия угнетения характеризуется развитием психического и двигательного возбуждения, расширением зрачков, нарушением ближнего видения, хриплым голосом, нарушением глотания, тахикардией, сухостью и покраснением кожи (в связи с нарушением теплоотдачи возможно повышение температуры, особенно у детей), нарушением мочеотделения (необходима катетеризация мочевого пузыря), амнезией, комой, выключением рефлексов, параличом дыхательного центра на фоне сохранения симптомов блокады М-холинорецепторов.

При более тяжелом отравлении нарастает двигательное и психическое возбуждение со спутанностью сознания. Больные теряют ориентировку, перестают узнавать окружающих, у них появляются зрительные и слуховые галлюцинации, бред. В очень тяжелых случаях возникают судороги, которые сменяются состоянием угнетения, комой. Смерть наступает от паралича дыхательного центра.

Помощь при отравлении.

- М-холиноблокирующие средства снижают моторную функцию ЖКТ, поэтому при пероральном введении яда промывание желудка дает эффект даже через 2–3 часа после его приема (часть токсического вещества остается в желудке).

- Атропин обладает высоким аффинитетом к М-холинорецепторам. Поэтому М-холиномиметики малоэффективны при отравлениях атропином. Некоторый терапевтический эффект оказывает физостигмин, раствор которого вводят внутримышечно. В остальном лечение симптоматическое. При приеме атропина внутрь необходимо промывание желудка через зонд с введением активированного угля, 0,05% раствора калия перманганата или раствора танина (можно использовать крепкий чай). Для уменьшения возбуждения внутривенно вводят диазепам. При необходимости проводят искусственную вентиляцию легких. Для удаления яда из крови применяют гемосорбцию, форсированный диурез.

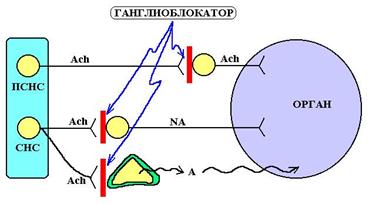

2. Ганглиоблокаторы (НN–холиноблокаторы). Общая характеристика, механизмы действия, основные фармакологические эффекты.

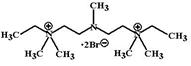

Все ганглиоблокирующие средства – синтетические амины.

Ганглиоблокаторы блокируют Н N -холинорецепторы нейронов: симпатических и парасимпатических ганглиев – действуют как антагонисты Н N -холинорецепторов вегетативных ганглиев. Их действие проявляется в устранении влияний симпатической и парасимпатической иннервации. Чем больше влияние той или иной иннервации, тем больше проявится блокирующее действие:

на величину зрачков более выраженное влияние оказывает парасимпатическая иннервация: зрачки обычно несколько сужены (сокращение круговой мышцы радужки). В этом случае в большей степени проявится блокирующее влияние ганглиоблокаторов на парасимпатическую иннервацию – вызывают расширение зрачков (мидриаз).

Ресничная мышца получает в основном парасимпатическую иннервацию, блокада парасимпатических ганглий вызывают расслабление ресничной мышцы – паралич аккомодации;

сокращения гладких мышц ЖКТ и мочевого пузыря (за исключением сфинктеров), а также секреция слюнных, бронхиальных желез, желез желудка и кишечника определяются стимулирующим влиянием парасимпатической иннервации. Ганглиоблокаторы снижают перистальтику ЖКТ, тонус мочевого пузыря, секрецию бронхиальных и пищеварительных желез;

хромаффинные клетки мозгового вещества надпочечников, каротидных клубочков – уменьшается выделение адреналина и норадреналина надпочечниками, что препятствует рефлекторному возбуждению дыхательного и сосудодвигательного центров с НN -холинорецепторов каротидных клубочков;

ЧСС на 70% определяется тормозным влиянием вагуса. Ганглиоблокаторы устраняют тормозное влияние вагуса на синоатриальный узел и обычно вызывают тахикардию;

сила сокращений желудочков сердца определяется влияниями симпатической иннервации (парасимпатическая иннервация желудочков бедна);

ганглиоблокаторы устраняют стимулирующее влияние симпатической иннервации и ослабляют сокращения сердца. Ударный выброс сердца уменьшается. Несмотря на тахикардию, несколько уменьшается и минутный выброс сердца;

на атриовентрикулярную ганглиоблокаторы не оказывают существенного влияния: вагус оказывает тормозное влияние, а симпатическая иннервация – активирующее. В норме эти влияния уравновешены.

большинство кровеносных сосудов (артерии и вены) получают только симпатическую иннервацию. Ганглиоблокаторы устраняют стимулирующее влияние симпатической иннервации и вызывают расширение артериальных и венозных сосудов – артериальное и венозное давление снижается. Артериальное давление снижается также и из-за уменьшения сердечного выброса. Снижению артериального давления способствуют блокада ганглиблокаторами NN-xoлинорецепторов хромаффинных клеток мозгового вещества надпочечников и уменьшение продукции адреналина и норадреналина;

гладкие мышцы бронхов получают только парасимпатическую иннервацию, которая оказывает бронхоконстрикторное влияние. В гладких мышцах бронхов имеются неиннервируемые β2-адренорецепторы, которые возбуждаются адреналином (брохорасширяющее действие). В норме эти влияния уравновешены. Поэтому ганглиоблокаторы обычно не оказывают существенного влияния на тонус бронхов.

На фоне действия ганглиоблокаторов М-холиномиметики, адреномиметики вызывают обычные эффекты.

Ганглиоблокаторы, проникая через гематоэнцефалический барьер (например, мекамиламин), блокируют НN -холинорецепторы ЦНС.

ганглиоблокаторы уменьшают секрецию потовых желез (блок атипичной симпатической холинергической иннервации).

В медицинской практике используют в основном гипотензивное действие ганглиоблокаторов.

По механизму действия ганглиоблокаторы, применяемые в медицинской практике, относятся к антидеполяризующим веществам. Имеются данные, что ряд ганглиоблокаторов (гексоний, пирилен) блокирует открытые ионные каналы, а не Н-холинорецепторы. Вместе с тем отдельные ганглиоблокаторы (например, арфонад) блокируют Н-холинорецепторы (так называемые распознающие участки холинорецептора). Блокирующее влияние ганглиоблокаторов на вегетативные ганглии является причиной угнетения рефлекторных реакций на внутренние органы.

При переходе больного из горизонтального в вертикальное положение наблюдается ортостатический коллапс, т.к. запаздывают компенсаторные сосудистые реакции. Пациенту необходимо не менее 1,4 часов после введения препарата находится в горизонтальном положении.

Абсолютное противопоказание к применению ганглиоблокаторов – феохромоцитома, т.к. блокада вегетативных ганглиев повышает чувствительность периферических адренорецепторов (особенно α1), что может привести к резкому усилению прессорного эффекта циркулирующих катехоламинов.

Ганглиоблокаторы противопоказаны: при глаукоме, артериальной гипотензии, шоке, выраженном церебральном и коронарном атеросклерозе, тромбозах, ишемическом инсульте (менее 2- месячной давности), тяжелой почечной и печеночной недостаточности, субарахноидальном кровоизлиянии.

Нежелательно назначать: пациентам старше 60 лет – увеличивается риск тромбообразования в связи с вызванным ганглиоблокаторами замедлением кровотока.

Новые селективные антагонисты М-холинорецепторов

В настоящее время проводятся клинические испытания следующих холиноблокирующих средств:

[ Телензепин (Telenzepine) Аналог пирензепина, обладает такой же селективностью в отношении М1-холинорецепторов, как и пирензепин, однако, превосходит его по силе действия в 4 раза.

[ Трипитамин (Tripitamine)Селективный антагонист М2-холинорецепторов, который предложено использовать для лечения брадиаритмий и блокад.

[ Из яда зеленой и черной мамбы были выделены токсины, обладающие ультравысокой селективностью и способностью блокировать М1 и М4-холинорецепторы.

Отравление М-холиноблокирующими средствами может возникать как в случае применения высоких доз собственно М-холиноблокаторов, так и при использовании других лекарственных средств, в спектр активности которых входит холинолитический эффект - противопаркинсонические средства, антигистаминные средства, антидепрессанты. Иногда причиной отравления может быть употребление растений семейства пасленовых (красавки, белены, дурамана и др.).

Следует отметить, что несмотря на причисление атропина к списку особо ядовитых лекарственных средств (venena) он имеет широкий терапевтический индекс и величина LD у человека точно не определена. Для одних пациентов летальная доза атропина составляет около 100 мг, но ряд людей может переносить введение до 400 мг атропина.

В клинической картине отравления различают 2 стадии:

I стадия возбуждения. Проявляется сочетанием 4 синдромов[8]:

[ Нейротоксического: галлюцинации, бред, судороги, одышка.

[ Антисекреторного: прекращается секреция слюнных и слизистых желез верхних отделов дыхательных путей, возникает сухость во рту, нарушается жевание и глотание, появляется першение в горле, пропадает голос (афония). Выключение секреции потовых желез приводит к тому, что теплоотдача путем испарения пота прекращается, температура тела повышается до 41-43°С. Одновременно расширяются кожные сосуды, чтобы скомпенсировать отдачу тепла путем излучения – возникает гиперемия кожи лица, шеи, рук и груди. На коже может появляться скарлатиноподобная сыпь.

[ Атонического: происходит резкое снижение тонуса гладких мышц всех внутренних органов и мышц глаза. Появляется мидриаз, сопровождающийся полной утратой реакции зрачка на свет, фотофобией, нарушается острота зрения (паралич аккомодации), возникает задержка мочеиспускания и дефекации.

[ Кардиального: блокада вагусных влияний на миокард приводит к развитию тахикардии (до 120-160 ударов в минуту) и гипертензии (160/100 мм рт. ст.)

II стадия угнетения. Характеризуется развитием амнезии, комы, выключением рефлексов, параличом дыхательного центра на фоне сохранения симптомов блокады М-холинорецепторов.

Помощь при отравлении. Следует помнить, что М-холиноблокирующие средства снижают моторную функцию желудочно-кишечного тракта, поэтому при пероральном введении яда промывание желудка дает эффект даже через 2-3 часа после его приема (часть токсического вещества остается в желудке). Промывание желудка проводят взвесью активированного угля из расчета 1,0 г угля на килограмм веса. Промывание перманганатом калия менее эффективно, т.к. часть М-холиноблокаторов (например, атропин) не подвергаются окислению и не инактивируются под влиянием перманганата.

Специфическими антидотами при отравлении М-холиноблокаторами являются антихолинэстеразные средства. Физостигмин вводят внутримышечно или внутривенно в дозе 0,5 мг, а затем через 10 мин еще 1,0-1,5 мг. При необходимости инъекции повторяют еще дважды с интервалами 30-40 мин в дозе 1,0-2,0 мг.

Применение М-холиномиметиков для лечения интоксикации неэффективно, т.к. их сродство к рецепторам значительно ниже, чем у большинства М-холиноблокаторов и он не способны вытеснять холиноблокатор из связи с рецептором.

Основой терапии является применение симптоматических средств и ИВЛ до выхода пациента из критического состояния.

Ганглиоблокирующие средства (НН-холиноблокаторы)

Ганглиоблокирующими средствами называют вещества, которые предупреждают влияние ацетилхолина на НН-холинорецепторов вегетативных ганглиев и нарушают передачу импульсов с преганглионарных симпатических и парасимпатических нервов на постганглионарные нервы.

МД: Гексаметоний связывается с натриевыми каналами 2 соседних НН-холинорецепторов и блокирует их. Активный центр НН-холинорецептора остается свободным, т.е. ацетилхолин способен связываться с рецептором, но открытия канала при этом не происходит. Следовательно, действие гексаметония не может быть полностью устранено назначением ацетилхолина, НН-холиномиметиков или антихолинэстеразных средств.

Схема 5. Механизм денервирующего действия ганглиоблокаторов на органы. ПСНС – парасимпатическая нервная система, СНС – симпатическая нервная система, NA – норадреналин, A – адреналин, Ach – ацетилхолин. Ганглиоблокаторы выключают работу НН-холинорецепторов в ганглиях парасимпатической и симпатической систем, а также надпочечниковые рецепторы.

Под влиянием гексаметония происходит блокада НН-холинорецепторов вегетативных ганглиев (симпатических и парасимпатических), мозгового слоя надпочечников и каротидных клубочков.

ФК: Гексаметоний является ионизированным соединением, поэтому его абсорбция из ЖКТ очень плохая и непредсказуемая. Даже при парентеральном введении гексаметоний практически не проникает через ГЭБ и, поэтому, не оказывает центрального действия.

ФЭ: Ганглиоблокаторы (и гексаметоний в том числе) вызывают фармакологическую денервацию тканей, т.к. одновременно блокируют передачу импульсов по симпатическому и парасимпатическому отделам вегетативной нервной системы. Однако, конечный фармакологический эффект зависит от преобладающего тонуса вегетативной нервной системы в каждом из органов: в первую очередь ганглиоблокаторы угнетают функцию того отдела автономной нервной системы, тонус которого выше (см. таблицу).

Таблица 4. Эффекты ганглиоблокаторов в организме человека.

| Орган | Доминирующий тонус | Эффект ганглиоблокаторов |

| Артериолы Вены Миокард Глаз ЖКТ Слюнные железы Потовые железы Мочевой пузырь | Симпатический (адренергический) Симпатический (адренергический) Парасимпатический Парасимпатический Парасимпатический Парасимпатический Симпатический (холинергический) Парасимпатический | Расширение, увеличение органного кровотока, снижение АД, выключение барорефлекса Расширение, депонирование крови в венах, снижение венозного возврата к сердцу и, как следствие, сердечного выброса Повышение ЧСС Мидриаз, циклоплегия Снижение тонуса и перистальтики, запор, снижение секреции желез желудка и поджелудочной железы Снижение секреции, сухость во рту Сухость кожи Снижение тонуса m. detrusor urinae, задержка мочи |

Влияние на уровень АД. Ганглиоблокаторы снижают АД по ортостатическому типу (т.е. вне зависимости от положения тела), вызывая его резкое и глубокое падение, вне зависимости от исходного уровня АД. Снижение давления связано с несколькими механизмами:

· Ганглиоблокаторы нарушают активность НН-холинорецепторов симпатических ганглиев сосудосуживающих нервов, в результате выключается нейрогенный контроль сосудистого тонуса.

· Ганглиоблокаторы не позволяют активироваться НН-холинорецепторам мозгового слоя надпочечников, которые также получают симпатическую иннервацию. В результате уменьшается секреция адреналина и норадреналина, ослабляется гуморальный контроль сосудистого тонуса.

Несмотря на понижение артериального давления, кровоток в скелетных мышцах и ЦНС практически не изменяется. Заметное снижение мозгового кровотока происходит только после падения АД ниже 50 мм рт. ст. Напротив, в сосудах висцерального бассейна и почечных артериях понижение АД сопровождается заметным уменьшением кровотока.

Гипотензивное действие гексаметония сохраняется в течение 3-4 часов.

Влияние на миометрий. Матка находится под контролем преимущественно парасимпатического тонуса. Поэтому, введение гексаметония небеременным женщинам и в первом триместре беременности приводит к снижению тонуса и сократительной активности матки. К концу беременности и во время родов введение гексаметония приводит к повышению сократительной активности матки[9]. Это связано с тем, что в плаценте интенсивно образуется вненейрональный ацетилхолин. Когда гексаметоний блокирует вегетативные ганглии и тонус парасимпатических нервов понижается, в миометрии компенсаторно начинает образовываться избыточное количество М-холинорецепторов, на которые воздействует плацентарный вненейрональный ацетилхолин.

Применение и режимы дозирования. Благодаря способности блокировать все вегетативные пути ганглиоблокаторы являются весьма ценными средствами при проведении экспериментальной исследовательской работы. Однако, эта же низкая избирательность действия привела к тому, что в клинической практике данная группа лекарств применяется все реже и реже, уступая свои позиции более избирательным лекарствам, лишенным ряда нежелательных эффектов ганглиоблокаторов.

В настоящее время гексаметоний применяют в расчете на его вазодилятирующее действие:

] Для быстрого снижения АД при тяжелых, угрожающих жизни гипертонических кризах (кризах I порядка) – например, при расслаивающей аневризме аорты, появлении признаков нарушения мозгового кровообращения.

] Для снижения объема циркулирующей крови у пациентов с отеком легких (острой левожелудочковой недостаточностью) или мозга. Гексаметоний расширяет сосуды нижней половины тела и депонирует в них от 1,5 до 2,0 л крови. В итоге, снижается кровенаполнение мозговых сосудов, снижается приток крови к сердцу и облегчается его работа

] Для экстренного снижения давления у беременных женщин с поздним гестозом (поздним токсикозом) в состоянии эклампсии (состояние, при котором наблюдается нарушение функции почек, резкая тяжелая гипертензия с судорожным синдромом).

Обычно 12,5-25 мг гексаметония (0,5-1 мл) растворяют в 20 мл стерильного 0,9% раствора хлорида натрия или 5% глюкозы и вводят внутривенно очень медленно в течение 3-5 минут двухмоментно с интервалом 20-30 мин.

Ранее таблетки гексаметония применяли для лечения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки (по 100-200 мг 2 раза в день). Однако, сейчас, в связи с появлением более эффективных лекарственных средств он более не используется по таким показаниям.

Иногда гексаметоний применяют внутрь для купирования болевого синдрома, вызванного поражением вегетативных и чувствительных ганглиев (так называемые каузалгические боли). Он возникает при опоясывающем лишае (инфекция вызванная герпес-вирусами Varicella-Zoster), вертеброгенном радикулите с ущемлением вегетативных нервных веточек. В этом случае его применяют по 100-300 мг 1-2 раза в день.

НЭ: Основным нежелательным эффектом ганглиоблокаторов является ортостатический коллапс – резкое падение АД при переходе в вертикальное положение с развитием обморока.

Симпатическая денервация сосудов сопровождается выключением барорефлекса. В норме, при переходе в вертикальное положение приток крови к голове и шее понижается, это приводит к тому, что уменьшается стимуляция барорецепторных зон дуги аорты и каротидного синуса. Прекращается торможение сосудодвигательного центра и он, через симпатические нервы, посылает сосудосуживающие импульсы на периферию, которые и способствуют восстановлению притока крови к голове. Под влиянием ганлиоблокаторов этот рефлекс не способен реализоваться, т.к. импульсы от симпатических центров не доходят к сосудам. Кровоток остается пониженным и у человека развивается обморочное состояние (синкопе), на фоне резко пониженного давления.

Для профилактики коллапса пациент должен находиться в горизонтальном положении не менее 2,0-2,5 ч после инъекции гексаметония, за это время успевают подключиться альтернативные механизмы регуляции мозгового кровотока.

Кроме того, прием ганглиоблокаторов сопровождается развитием сухости во рту, нарушением остроты зрения (циклоплегия), повышением внутриглазного давления у лиц с предрасположенностью к глаукоме, задержкой мочи у пожилых пациентов с аденомой предстательной железы.

ФВ: раствор 2,5% в ампулах по 1 мл, таблетки по 100 мг.

Азаметония бромид (Azamethonium bromide, Pentaminum) По строению, действию и основным эффектам аналогичен гексаметонию. Отличается от него несколько меньшей активностью и более коротким гипотензивным эффектом. После однократного введения эффект сохраняется около 2-3 часов.

Применяется по тем же показаниям, что и гексаметоний (гипертонический криз I порядка, отек легких при острой левожелудочковой недостаточности, отек мозга, эклампсия у беременных с гестозом). Азаметоний вводят внутривенно по 15-25 мг (0,3-0,5 мл) в разведении на физиологическом растворе очень медленно или внутримышечно по 100 мг (2 мл).

НЭ: Аналогичны эффектам гексаметония.

ФВ: раствор 5% в ампулах по 1 и 2 мл.

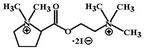

Трепириум йодид (Trepirium iodide, Hygronium) По строению и действию аналогичен гексаметонию. Отличается кратковременным эффектом – действие сохраняется 5-15 мин после введения. В медицинской практике его используют исключительно в расчете на гипотензивное действие:

] Для купирования гипертонических кризов I порядка, снижения давления у беременных с эклампсией;

] Для уменьшения объема циркулирующей крови при отеке легких (острой левожелудочковой недостаточности), отеке мозга;

] Для создания управляемой гипотензии во время хирургических операций. Управляемой гипотензией называют состояние при котором АД у человека искусственно поддерживают низким и изменяют произвольно, за счет различной скорости введения лекарства. Благодаря снижению АД удается уменьшить кровотечение из операционного поля при операциях на головном мозге, открытом сердце.

Трепириум вводят в виде 0,1% раствора внутривенно медленно капельно. Для этого 100 мг порошка растворяют в 100 мл физиологического раствора и вводят вначале со скоростью 70-100 капель в минуту, непрерывно мониторируя АД. После снижения АД до желаемого уровня скорость введения снижают до 30-40 капель в минуту.

НЭ: Аналогичны эффектам гексаметония. Растворы трепириума нестойки и подвергаются спонтанному гидролизу, поэтому они должны готовиться непосредственно перед применением.

ФВ: порошок по 100 мг во флаконах и ампулах.

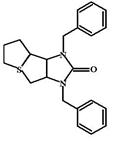

Триметафан (Trimetaphan camsilate, Arfonad) Отличается от других ганглиоблокаторов как строением, так и механизмом действия. Катионный центр триметафана образован не четвертичным азотом, а атомом серы. Молекулы триметафана блокируют, связываясь с активным центром молекулы в том участке, с которым взаимодействует ацетилхолин. При этом сам канал НН-холинорецептора остается свободным. Таким образом, триметафан имеет иную точку приложения действия, чем гексаметоний. Кроме того, действие триметафана может быть полностью устранено при повышении уровня ацетилхолина (например, при введении неостигмина), т.к. ацетилхолин будет вытеснять лекарство из рецептора.

Триметафан используют, главным образом, за рубежом. У нас он не применяется в виду высокой стоимости и наличия на рынке трепириума, который обладает аналогичным спектром активности. Применяют триметафан по тем же показаниям, что и трепириум. Вводят триметафан внутривенно медленно со скоростью 0,5-5 мг/мин в течение 1-5 мин, при необходимости прибегают к капельной инфузии (при создании управляемой гипотензии).

ФВ: раствор 5% в ампулах по 10 мл.

Миорелаксанты (НМ-холиноблокаторы)

Миорелаксантами (курареподобными средствами) называют лекарственные вещества, которые нарушают передачу импульсов с окончаний соматических нервных волокон на скелетные мышцы и вызывают их расслабление и временный паралич.

Физиология мышечного сокращения. В целом работа нейро-мышечного синапса организована по тому же принципу, что и в нейро-нейрональных синапсах, однако, она имеет и ряд характерных особенностей.

Нервный импульс, который приходит на пресинаптическое окончание нервного волокна вызывает деполяризацию его мембраны. Под влиянием деполяризации открываются Ca 2+ -каналы мембраны и ионы кальция поступают в пресинаптическое волокно. Возрастание концентрации кальция в цитоплазме способствует активации белков везикул – синаптобревина и синаптотагмина, которые выполняют роль якоря. Эти якорем везикулы, содержащие медиатор ацетилхолин, способны прикрепляться к белкам пресинаптической мембраны – синтаксину-1 и нейрексину (SNAP-25), в результате образуется поршневой механизм, который выталкивает медиатор в синапс.

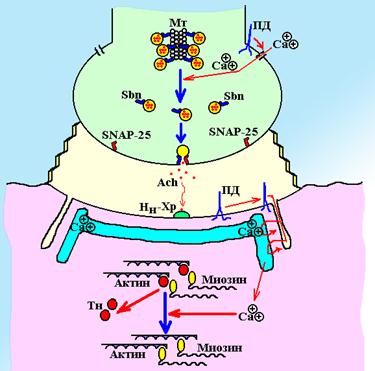

Схема 6. Передача сигнала в нейро-мышечном синапсе. В пресинаптическом нервном окончании везикулы, содержащие медиатор ацетилхолин в покое фиксированы на микротрубочках (Мт) особыми белками синтаксином и синаптобревином. При прохождении потенциала действия (ПД) мембрана нейрона деполяризуется и открываются кальциевые каналы. Это способствует фосфорилированию синаптотагмина и отрыву везикул от микротрубочек. Свободные везикулы путем диффузии приближаются к пресинаптической мембране, где располагаются особые фиксирующие белки нейрексины (SNAP-25). Везикула прикрепляется к мембране, а синаптобревин и нейрексин образуют поршневой механизм, который выталкивает медиатор. Ацетилхолин поступает к постсинаптической мембране мышечного волокна и активирует НМ-холинорецепторы. Это сопровождается генерацией потенциала, распространяющегося по поверхности мембраны. Потенциал вызывает выброс ионов кальция из депо Т-трубочек. Повышение концентрации кальция запускает процесс сокращения.

Попав в цитоплазму, ионы кальция связываются с тропонином и комплекс тропонин-тропомиозин открывает функциональные центры актина и миозина – сократительных белков мышц. Головки миозина начинают взаимодействовать с центрами актина и за счет энергии гидролиза АТФ нити сократительных белков перемещаются вдоль друг друга, вызывая сокращение мышц.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Читайте также: