Профессиональное отравление ртутью и меры ее профилактики

Ртуть представляет собой жидкий металл, легко испаряющийся уже при комнатной температуре.

Концентрации ртути в помещении зависят от:

1) поверхности испарения;

2) температуры помещения;

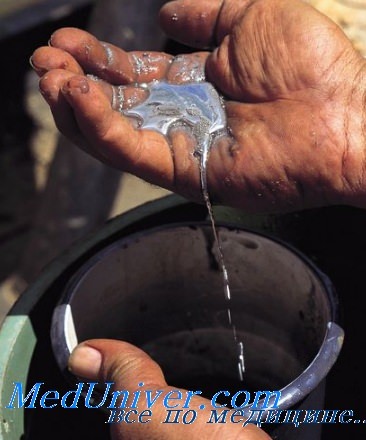

Попадая в щели, на пол, оседая на стенах, ртуть засоряет помещение, причем создаются большие концентрации в производственных помещениях. Пары ртути легко распространяются в воздухе и проникают в пористые тела - бумагу, дерево, ткани, штукатурку.

Опасность ртутных отравлений возникает при добыче ртути на рудниках, выплавке ее из руд, на электростанциях, при приготовлении радиовакуум-аппаратов, производстве термометров, барометров и других измерительных аппаратов, рентгеновских трубок, ртутных насосов, градуированной химической посуды, при изготовлении точных приборов и пользовании ими и т. д.

В промышленных условиях наиболее важное значение имеют пары металлической ртути, которые попадают в организм главным образом через дыхательные пути. Желудочно-кишечный тракт как путь проникновения ртути имеет меньшее значение, поскольку заглатывание металлической ртути не приводит к интоксикации. Соединения ртути обладают способностью всасываться через кожу.

Выделяется ртуть через почки, кишечник, слюнные и грудные железы. Она может быть обнаружена в моче, желудочном и дуоденальном содержимом, в поту, менструальной крови, а также в спинномозговой жидкости.

По данным, количество ртути в моче у больных со ртутной интоксикацией колеблется от 0,2 до 2 мг/л.

Не вся проникшая в организм ртуть выводится полностью, некоторая часть задерживается в организме и откладывается в различных паренхиматозных органах - почках, печени, селезенке, костном мозгу, легких, головном мозгу, образуя стойкие депо.

В эксперименте доказано, что депонированная ртуть находится в подвижном состоянии и может под влиянием различных неблагоприятных факторов, ведущих к ослаблению организма, поступать из депо в кровь и поддерживать или обострять интоксикацию.

Как известно, действие паров металлической ртути (чем в основном может быть обусловлено развитие профессиональной интоксикации ртутью) значительно отличается от действия ее солей.

При отравлении солями ртути (сулема, каломель и др.) в клинической картине обычно наиболее выраженными являются изменения выделительных органов - почек, печени.

При тяжелом отравлении в процесс вовлекается и центральная нервная система. Пары металлической ртути при воздействии на организм вызывают преимущественные изменения центральной нервной системы, которые могут быть отнесены к астеническому, астеновегетативному или астеноневротическому синдрому. При прогрессировании процесса или при воздействии высоких концентраций ртути изменения со стороны центральной нервной системы приобретают стойкий характер с переходом в стадию ртутной энцефалопатии.

Основную роль в механизме действия ртути придают рефлекторному действию ее на центральные отделы нервной системы. Клинико-физиологическими исследованиями было установлено, что при хронической ртутной интоксикации раньше всего поражаются высшие отделы центральной нервной системы, изменения в которых сводятся к нарушению уравновешенности основных корковых процессов.

Это приводит к ослаблению регулирующего влияния коры на вегетативные отделы, а также к нарушению регулирующих трофических влияний (выпадение волос, ломкость ногтей, кровоточивость десен).

Острые отравления ртутью в производственных условиях наблюдаются чрезвычайно редко - вследствие аварии, неисправности аппаратуры и т. д.

Металлический вкус во рту, тошнота, рвота, боли в подложечной области, запах изо рта, гиперсаливация, болезненность, покраснение, набухание и кровоточивость десен, язвенный стоматит, явления энтероколита, раздражение почек (в моче эритроциты, белок, ртуть), нарушение диуреза.

В крови - лейкоцитоз, ускоренная РОЭ.

Со стороны нервной системы - головная боль, слабость, стойкий красный дермографизм, оживление сухожильных рефлексов. В тяжелых случаях могут наблюдаться явления ртутной энцефалопатии.

Основное значение в производственных условиях имеют хронические интоксикации ртутью. Начальные явления интоксикации выражаются в жалобах на головную боль, повышенную утомляемость, сонливость днем, тревожный сон ночью, повышенную раздражительность, смущаемость.

Объективно определяется повышение сухожильных рефлексов, легкий тремор век, языка, пальцев вытянутых рук, усиливающийся при волнении и исчезающий в покое; выраженный стойкий красный дермографизм, повышенная потливость, склонность к тахикардии.

Иногда наблюдается нарушение функции эндокринных желез: главным образом увеличение щитовидной железы, дисфункция половых желез.

В моче обнаруживается ртуть (от 0,02 до 0,1 мг/л).

В тяжелых случаях хронических интоксикаций более резко выражены головная боль, снижение памяти, расстройство сна, изменчивое настроение. Наступает состояние раздражительной слабости - эретизма, который характеризуется сознанием своей неполноценности. Появляется чувство смущаемости, беспокойства, робости в присутствии посторонних, тремор пальцев вытянутых рук, век, резко выраженная вегетативная лабильность.

Более выражены и изменения со стороны эндокринной системы, главным образом щитовидной железы. У больных с интоксикацией ртутью наблюдается ее гиперфункция. На основании полученных данных автор приходит к выводу, что в механизме возникновения и развития интоксикации ртутью изменение функции щитовидной железы имеет существенное значение.

Чаще наблюдаются также и трофические нарушения в виде гингивитов, стоматитов, ломкости ногтей, выпадения волос. При выраженных формах интоксикации наблюдаются некоторые нарушения функций внутренних органов.

Изменения со стороны желудочно-кишечного тракта характеризуются частотой диспепсических жалоб, наличием гастритов, колитов. Желудочная секреция обычно снижена.

Наблюдаются также и некоторые изменения со стороны печени - увеличение и болезненность ее, нарушение функциональной способности.

Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы характеризуются приглушением тонов, тахикардией, изменением зубца Р, снижением комплекса S-Т на электрокардиограмме.

При прогрессировании процесса возникают явления энцефалопатии. Появляется ряд органических симптомов - тремор крупный, размашистый, интенционный, генерализованный, нистагм, атаксия, дизартрия, страхи, слуховые и зрительные галлюцинации.

Содержание ртути в моче колеблется в пределах от 0,02 до 0,9 мг/л.

Следует учесть, что лабораторным данным нельзя придавать абсолютного значения; наличие ртути в моче при отсутствии соответствующих клинических данных не является основанием для диагностирования ртутной интоксикации. Диагноз строится главным образом на анализе клинических данных и профессионального анамнеза. В свою очередь отсутствие ртути в моче при наличии характерной клинической симптоматики ртутной интоксикации не служит основанием для отрицания интоксикации.

Ртуть — жидкий блестящий металл, кипящий при 357,2° и затвердевающий при—38,9". Испаряется уже при комнатной температуре, причем чем выше температура, тем энергичнее происходит процесс испарения. Все эти соединения ядовиты, за исключением сернистой ртути — киновари, трудно растворимой в соках организма. Ртуть находит применение в производстве термометров, барометров, точной градуированной посуды, в производстве гремучей ртути, при извлечении из минеральных руд золота, изготовлении ртутных выпрямителей; она используется на понизительных подстанциях, в химических лабораториях, в фармацевтической промышленности, при применении ртутных насосов (например, в производстве ламп накаливания).

В производственных условиях металлическая ртуть поступает в организм в основном через дыхательные пути в виде паров. Часть попавшей в организм ртути задерживается надолго и образует депо главным образом в печени, почках и костях, откуда ртуть может поступать в кровь. Ртуть выделяется из организма железами (со слюной, потом и женским молоком), но главным образом с мочой и калом. В моче ртуть обнаруживается нередко тогда, когда все другие симптомы ртутного отравления выражены в незначительной степени.

Выделение ртути из организма происходит медленно: наблюдались случаи обнаружения ртути в моче через 4 месяца и даже через год после прекращения работы.

Острые отравления развиваются при быстром поступлении в организм значительных количеств паров ртути, что может иметь место при разливании больших ее количеств, при взрывах гремучей ртути в закрытом помещении, при открытом нагревании ртути и при значительном повышении температуры в помещении с наличием ртути в открытом виде.

При острых отравлениях преобладают явления со стороны пищеварительных органов: резкий стоматит, понос с примесью крови и зловонными испражнениями, тенезмами и колмкообразные боли в животе, иногда рвота.

Профессиональные отравления ртутью в большинстве случаев бывают хроническими, нерезко выраженными, причем болезненные симптомы проявляются главным образом со стороны нервной системы, на которую ртуть оказывает избирательное действие. Различают две фазы ртутного отравления: первую—фазу возбуждения и вторую — фазу торможения. Наиболее ранним симптомом является тремор. Начинается он незаметно в виде мелкого дрожания пальцев, затем переходит на веки, губы, язык и в тяжелых случаях на все тело.

Тремор усиливается при волнениях и произвольных движениях, прекращается во время сна и уменьшается, когда больной находится в покойном состоянии. Особенно затрудняются движения, требующие точной координации (рисование, письмо, поднесение ко рту пищи и т. д.). Иногда наблюдаются невралгические боли, анестезии, парестезии, отмечаются также нарушения сна. Под ртутным эретизмом понимают своеобразное изменение психики: повышенная психическая возбудимость, сопровождаемая болезненной застенчивостью и робостью, особенно при посторонних: лицо больного краснеет, движения становятся неловкими.

Больной отмечает быстро наступающую утомляемость, головные боли; у него понижается работоспособность; ухудшается память. Наблюдается также сонливость или бессонница.

Появляются беспричинные страхи, забывчивость. Со стороны других органов при отравлении ртутью следует отметить стоматиты, гингивиты и в некоторых случаях колиты, снижение желудочной секреции, гепатиты. Наблюдается нарушение функции эндокринной системы — увеличение щитовидной железы, дисфункция половых желез; трофические нарушения — ломкость ногтей, выпадение волос.

В последнее время имеют место лишь легкие случаи ртутных отравлений, выражающиеся в явлениях повышенной вегетативной возбудимости.

Профилактика отравления ртутью. Наиболее радикальный путь борьбы с отравлениями — замена ртути там, где она применяется, менее вредными веществами. В некоторых производствах это уже достигнуто (в производстве фетровых шляп и фетровых валенок).

Поверхность столов, на которых производится работа со ртутью, должна быть гладкой и иметь уклон для стекания ртути в сосуд с водой. Шкафы и лабораторные столы необходимо устанавливать так, чтобы они находились на достаточной высоте от пола (для возможности уборки пролившихся капель ртути) или плотно прилегали к полу, чтобы предотвратить возможность проникания под них ртути. Полы должны быть непроницаемы для ртути; в производствах, где это возможно по условиям технологии, полы лучше всего покрывать линолеумом.

Переход от поверхности пола к стене должен иметь закругление — так, чтобы края линолеума были несколько приподняты во избежание попадания ртути в щели. Стены окрашивают масляной или нитроэмалевой краской. Очистка и перегонка ртути допускаются только в специально отведенных для этого изолированных помещениях. Предельно допустимая концентрация ртути в воздухе рабочих помещений 0,01 мг в 1 м3. Лица, работающие со ртутью, должны быть обеспечены спецодеждой, мылом и полотенцами для мытья рук. Необходим также тщательный уход за полостью рта и зубов. Поступающие на работу должны подвергаться предварительному и периодическим медицинским осмотрам.

Ртуть (лат. Hydrargyrum, Hg) – металл, который при комнатной температуре представляет собой тяжелую жидкость серебристо-белого цвета, пары которой являются чрезвычайно ядовитыми.

На сегодняшний день, ртуть стараются применять все меньше и меньше, однако, ее доступность все-же доставляет немалое количество проблем для некоторых людей. Наиболее популярная – разбитый ртутный термометр (градусник). Сегодня мы рассмотрим, каковы признаки, симптомы и что делать при отравлении ртутью.

Что такое отравление ртутью?

Отравление ртутью — патологическое состояние организма, обусловленное избыточным поступлением в него паров или соединений ртути.

Опасным для здоровья считается любая концентрация паров ртути в воздухе, однако, от 0,25 мг/м³ развиваются симптоматика проблем преимущественно с дыхательной системой, при большей концентрации, это химическое вещество начинает поражать практически все органы и системы. Также установлено, что повышенной концентрацией ртути в организме считается – более 35 нг/мл в крови и более 150 мкг/л в моче.

Основными симптомами отравления парами ртути является воспаление дыхательных путей, могущее привести к дыхательной недостаточности, приступы кашля, упадок сил, повышение температуры тела до 40 °С.

Врачи установили, что к ртутным отравлениям более склонны женщины и дети.

Элементарная ртуть обычно оседает в организме в составе паров. Пары вместе с воздухом попадают и оседают прежде всего в легких, после, практически всем составом, через альвеолы, ртуть попадает в кровеносную систему и вместе с током крови распространяется по всему организму. Абсорбирование элементарной ртути органами пищеварения небольшое, и даже в этом случае, быстро окисляясь в двухвалентную форму, она быстро связывается с сульфгидрильными группами белков. Выведение из организма происходит главным образом с помощью мочи и кала, и небольшой процент выходит назад через легкие. Период полувыведения элементарной ртути из организма составляет около 60 дней.

Неорганические соединения солей ртути, попадая в организм перорально, вредят прежде всего органам желудочно-кишечного тракта, разъедая их слизистую, откуда и происходит абсорбция и распространение отравы по всему организму. Соли ртути оседают преимущественно в почках, и в менее значительном количестве – в печени, кишечнике, селезенке, легких, костном мозге, коже и крови. Выведение из организма происходит с мочой и калом. Период полувыведения составляет около 40 дней.

Органические соединения (метилированные) ртути, попадая перорально в организм, обычно легко абсорбируются из кишечника и через кожу. Обладая высоким коэффициентом жирорастворимости, метилированная ртуть может легко проникать через гематоэнцефалический барьер, плаценту и попадать даже в грудное молоко. Связываясь с гемоглобином, отрава легко разносится по всему организму. Основное оседание происходит в почках, кровеносной и центральной нервной системе. Выведение из организма происходит через мочу. Период полувыведения составляет около 70 суток.

МКБ-10: T56.1;

МКБ-9: 985.0.

Отравление ртутью — симптомы

Основные симптомы отравления ртути могут наблюдаться при ее концентрации в организме — свыше 500 нг/мл в крови и свыше 600 мкг/л в моче.

- Приступы кашля, удушья, катар верхних дыхательных путей;

- Тремор, повышенная возбудимость, головная боль, головокружение;

- Боль при глотании, сильная боль в груди, одышка, развитие пневмонии;

- Металлический привкус в ротовой полости, повышенное слюноотделение;

- Появление гингивита, кровоточивость десен;

- Высокая температура тела (до 38-40 °C), сильный озноб;

- Нарушения со стороны органов ЖКТ – потеря аппетита, боль в животе, тошнота, рвота (иногда с кровью), тенезмы, диарея (иногда с примесью крови);

- Некроз слизистой оболочки кишечника, почек, развитие нефротического синдрома;

- Стремительная потеря жидкости, обезвоживание.

Меркуриализм – появление и развитие ряда признаков, характерных для хронического отравления ртутью. Признаками меркуриализма являются:

- Общее недомогание, слабость, повышенная утомляемость, апатия;

- Чрезмерное слюноотделение;

- Расстройства желудочно-кишечного тракта – тошнота, отсутствие аппетита, приступы рвоты;

- Частые позывы к мочеиспусканию;

- Заболевания ротовой полости – гингивит, стоматит, потеря зубов;

- Понижение обоняния, вкуса, чувствительности кожи;

- Стремительная потеря веса, анорексия;

- Характерное дрожание рук при их движении, после дрожать начинают ноги, далее все тело;

- Неврологические расстройства, сопровождающегося головными болями, головокружениями, робостью, повышенной возбудимостью, раздражительностью, сонливостью или бессонницей, провалами памяти, снижением умственных способностей;

- Фотофобия;

- Появление на коже эритемы, генерализованной сыпи, развитие дерматита, гипертрихоза и гиперкератоза кожного покрова;

- Повышенная потливость;

- Отек кистей рук и стоп;

- Понижение артериального давления;

- Аритмии;

- Акродиния (розовая болезнь).

Микромеркуриализм – появление и развитие некоторых симптомов, при воздействии на организм в течение 5-10 лет незначительных доз ртути.

Осложнения отравления ртутью

- Делирий;

- Дыхательная недостаточность;

- Кома;

- Паралич;

- Летальный исход.

Последствия отравления ртутью

Последствиями отравления ртутью могут быть:

- Отравление ртутью при беременности может привести к развитию у младенца атрофии коры головного мозга и мозжечка, церебрального паралича;

- Постнатальное отравление ртутью может привести к появлению головных болей, нарушения зрительной, слуховой и речевой функций, потерям памяти, расстройства координации, параличам, парестезии, эретизму, ступорам, коме и смерти. Иногда, некоторые из этих симптомов сопровождают человека в течении всей жизни.

Причины отравления ртутью

Рассмотрим источники ртутного отравления:

Как проверить наличие паров ртути?

Что делать при отравлении ртутью?

Все лечение отравления ртутью направлено на связывание и ускоренное выведение этого металла из организма.

При остром отравлении ртутью необходимо:

Важно! Активированный уголь против тяжелых металлов неактивен, поэтому его применение не эффективно!

После оказания первой помощи, для лечения острого отравления ртутью назначается следующая терапия:

Важно! Одновременный прием вышеприведенных препаратов противопоказан.

Дозировки препаратов:

При почечной недостаточности дополнительно могут назначить перитонеальный диализ и гемодиализ.

Для лечения хронического отравления ртутью назначается следующая терапия:

Симптоматическая терапия – направлена на подавление симптоматики отравления тяжелыми металлами и улучшение состояния больного.

Профилактика отравления ртутью

Профилактика отравления ртутью включает в себя соблюдение следующих мер безопасности:

- В случае работы на ртутном предприятии рекомендуется ежедневное полоскание ротовой полости раствором перманганата калия (марганцовка) или хлората калия KClO3;

- По возможности, при работе с ртутью, смените работу;

- Храните подальше от детей ртутный термометр;

- Не оставляйте измерение температуры тела ребенка ртутным термометром без присмотра;

- Замените ртутный термометр на аналоги, например – электронный;

- Избегайте применение ртутных энергосберегающих ламп, например, замените их на светодиодные, которые не только более экономичны, но и безопаснее при поломке/разбитию;

- Оставьте выбор лекарственных препаратов на усмотрение врачей;

- Избегайте употребления морских моллюсков, которые выполняют прежде всего, роль очищения воды от различного мусора, в т.ч. тяжелых металлов, если они там присутствуют.

Отравление ртутью – врач

- Травматолог

- Инфекционист

- Эпидемиолог

Что делать при отравлении ртутью — видео

Работники промышленных предприятий могут отравиться при выполнении профессиональных обязанностей. Ядовитые вещества поступают в организм из сырья, продуктов и производственных отходов через органы дыхания, кожу, рот. Тяжесть интоксикации зависит от количества вредного вещества, попавшего внутрь. Отравление химикатами можно диагностировать по характерным симптомам.

Какие профессиональные интоксикации бывают

Воздействие ядовитых веществ провоцирует развитие профессиональных отравлений, которые вызывают нарушение работы внутренних органов и систем.

Хроническая интоксикация — результат длительного воздействия токсинов, которые накапливаются при поступлении в организм небольшими дозами.

Острые профессиональные отравления происходят при одномоментном проникновении большого количества ядовитого вещества. Случается при авариях, поломке химического или радиоактивного оборудования, нарушении техники безопасности во время работы.

Внимание! Симптомы острой интоксикации могут возникнуть сразу или через несколько часов (иногда дней) после инцидента.

Пути поступления ядов в организм

Опасные вещества могут проникнуть через:

- Дыхательные пути. Органы пропускают газообразные, аэрозольные яды, токсичную пыль. Сквозь слизистую легких поступают в кровь, не попадая в печень. При таком отравлении яды выводятся долго.

- Кожные покровы. Через эпителий в организм просачиваются эфиры, амино- и нитросоединения, органические растворители, фунги- и инсектициды. Вещества поступают в виде мелкодисперсной пыли, газа, жидкости.

- Ротовую полость. Яды проникают при авариях, заглатывании аэрозолей, засасывании жидкостей через шланг или лабораторные пипетки. После проникновения в пищеварительные органы токсины попадают в кровь, поступают к печени, где задерживаются или нейтрализуются.

Основные клинические проявления

Симптомы, которые вызывают профессиональные интоксикации и отравления, зависят от длительности воздействия и дозы яда. Интенсивность проявлений нарастает с каждым часом. Острое отравление наступает после одномоментного контакта с большой дозой яда. Симптомы возникают быстро.

Хроническое отравление развивается на протяжении длительного времени. По мере накопления вредных веществ симптоматика проявляется более явно.

Химические агенты влияют на человека по-разному:

- Оксид азота и хлор поражают дыхательные органы. Отравление наступает очень быстро, может привести к смерти.

- Свинец негативно влияет на способность к движению, вызывает гормональные сбои, нарушает сосудистый тонус.

- Ртуть провоцирует нарушение речи, стоматит, тремор.

- Бериллий легко преодолевает плацентарный барьер и вызывает врожденные пороки у младенцев или внутриутробную гибель плода. Вещество оседает в легких.

- Окись олова вызывает астму.

- Растворители, метанол и сероводород негативно влияют на сердечно-сосудистую, нервную систему.

- Аммиак нарушает целостность слизистой дыхательных путей, провоцирует перевозбуждение.

Симптомы различных производственных отравлений

Почти все производственные отравления имеют схожие признаки:

- слабость, снижение работоспособности;

- проблемы с дыханием;

- изменение оттенка кожных покровов;

- тошнота, приступы рвоты;

- отсутствие аппетита или изменение вкусовых предпочтений;

- головокружение, головная боль, обморок.

Внимание! Острая интоксикация часто сопровождается потерей сознания, комой. При хроническом воздействии токсина страдает нервная и эндокринная система.

Первая помощь

Острая интоксикация требует немедленной госпитализации и наблюдения врачей. Без своевременного лечения самочувствие человека резко ухудшается, возможен летальный исход.

Действия медиков зависят от вида яда, способа проникновения токсина. Врачи должны учитывать дозу и длительность воздействия вредного вещества на организм:

- При отравлении через органы дыхательной системы пострадавшего следует немедленно эвакуировать из загрязненного помещения, дать возможность дышать чистым воздухом. Это снижает концентрацию токсинов, уменьшает степень их вредного воздействия.

- При загрязнении кожи необходимо удалить опасное вещество (человек, оказывающий первую помощь, должен быть в защитных перчатках), тщательно обмыть пораженный участок под струей теплой проточной воды.

- Если токсичное вещество попало через рот, вывести яд поможет промывание желудка. Если опасное вещество не обжигает слизистую, до приезда бригады скорой медицинской помощи пострадавший должен выпить 300–500 мл чистой воды, вызвать рвоту (надавив на корень языка). Процедуру следует повторить 3–4 раза. После очищения желудка рекомендуется принять активированный уголь (1 таблетку на 10 кг веса).

Антидоты и дальнейшее лечение

Производственные отравления нельзя устранять самостоятельно. Только врач может правильно подобрать антидот — искусственное или натуральное вещество, которое минимизирует или полностью нейтрализует вредное воздействие токсинов.

Специалисты перечислили несколько универсальных средств природного происхождения, которые можно применять при отравлениях легкой степени:

- чистую воду, воздух;

- сорбенты (Активированный уголь, Сорбекс, Энтеросгель);

- витамин С;

- глюкозу (подходят все вещества и напитки с ней).

При тяжелой интоксикации необходимы специфические антидоты, направленные на купирование действия конкретных токсикантов:

- солей тяжелых металлов, брома, йода, синильной кислоты, мышьяка, ртути — тиосульфат натрия, ЭДТА;

- мышьяка, ртути, хрома, висмута — Унитиол;

- сероводорода — метиленовый синий (синька).

Меры профилактики

Безопасность персонала и предупреждение интоксикаций — ответственность руководства, комиссии по охране труда и самого работника. Основные меры профилактики профессиональных отравлений:

- Рабочие места оборудуют вентиляцией, герметичными емкостями, датчиками контроля за составом воздуха.

- Персонал проходит инструктаж относительно безопасной работы и действий в случае непредвиденной ситуации.

- Сотрудники используют средства личной защиты — очки, респираторы, костюмы, перчатки, соблюдают правила личной гигиены (душ, переодевание после окончания работы).

На промышленных предприятиях должен проводиться ежегодный медосмотр работников. Мероприятие направлено на выявление признаков хронической интоксикации на ранней стадии, предотвращение тяжелых нарушений.

Отравление ртутью – это острая или хроническая интоксикация металлической разновидностью данного вещества или его соединениями (хлорид, амидохлорид, хлормеродрин). Основные симптомы – рвота, тошнота, абдоминальные боли, стоматит, протеинурия, гематурия, вялость, сонливость, кашель. При хронических формах наблюдается энцефалопатия, нарушение координации. При постановке диагноза оценивают клинические признаки болезни и результаты атомно-адсорбционной спектрометрии. Лечение включает антидоты, общие антитоксические мероприятия, метаболическую терапию.

МКБ-10

Общие сведения

Отравление ртутью (Hg) – сравнительно редкая патология, которая чаще протекает в хроническом варианте. Регулярное длительное потребление яда приводит к поражению тканей центральной нервной системы, почек, легких, печени, сердца, слизистой оболочки ротовой полости. Острые разновидности возникают преимущественно во время промышленных аварий, когда происходит выброс в окружающую среду большого объема токсиканта. Летальной считается доза 2,5 г паров металла, принятая ингаляционно. ПДК для рабочей зоны составляет 0,005 мг/м 3 , для воздуха жилых помещений – 0,0003 мг/м 3.

Причины

Основная причина хронической ртутной интоксикации – работа в помещениях с высоким содержанием испарений тяжелого металла. Подобные ситуации возникают на шлихообогатительном производстве, заводах, занимающихся получением хлора, щелочей, металлов высокого уровня очистки. Острое отравление ртутью – результат перорального приема ее солей. В чистом виде металл, принятый через рот, не слишком токсичен. Другие возможные причины:

- Утечка паров при лабораторных опытах. Может иметь место во время применения аппаратуры, содержащей ртуть. Распространенный вариант – разбитый термометр. Содержащийся в нем ксенобиотик способен повысить концентрацию испарений в воздухе до 100-150 ПДК. Проблема может возникнуть и в результате использования другого демонстрационного ртутьсодержащего оборудования.

- Инсектициды. Некоторые составы, применяющиеся с целью уничтожения насекомых и вредителей, содержат в себе соли ртути в качестве активного компонента. Нарушение техники безопасности при их использовании становится причиной острого (реже – хронического) экзотоксикоза. Вещество также накапливается в овощах и фруктах, что способствует возникновению пищевых отравлений.

- Лекарственные препараты. Устаревшие медицинские средства, предназначенные для лечения сифилиса и гонореи, изготавливались на основе солей жидкого металла. У пациентов, проходивших курс лечения меркурбензоатом, определялись симптомы меркуриализма. Сегодня подобные медикаменты не используются в официальной медицине.

- Морская рыба. Ткани морских животных, обитающих на химически загрязненных участках мирового океана, способны накапливать Hg. Поедая такую пищу, человек ежедневно получает небольшое количество отравляющего вещества. Со временем у него возникают признаки хронической интоксикации. Пищевой путь поражения распространен среди жителей Японии.

- Зубные пломбы. Установка пломб, содержащих амальгаму, практиковалась до начала двухтысячных годов. В настоящий момент такие технологии уже не применяются на территории РФ, США, Евросоюза. Наполнители на основе ртутных соединений продолжают эксплуатироваться в некоторых развивающихся странах.

- Криминал и суицид. С целью убийства или самоубийства используются гидраргиум-соли, летальная доза которых не превышает 1 грамма. Подобные случаи были широко распространены в VX-IX веках. Сегодня они регистрируются крайне редко, так как появились более эффективные, быстродействующие и не оставляющие следов яды.

Патогенез

Ртуть, поступая в организм, связывается с сульфгидрильными группы ферментов крови, блокируя их активность. Кроме того, происходит нарушение процессов биосинтеза белков и клеточных рибонуклеиновых кислот. К числу органов-мишеней относятся центральная нервная система, почки и печень, в которых возникают некротические и дистрофические процессы, развиваются функциональные нарушения. Несколько меньше страдают легкие, сердечно-сосудистый аппарат, мышцы.

Отравление ртутью становится причиной врожденных уродств плода. После рождения у него обнаруживаются симптомы пренатального поражения: функциональная незрелость, пороки формирования головного мозга, систем экскреции. Возможна антенатальная или ранняя постнатальная гибель, костно-мышечные дефекты, отставание в умственном развитии. Тератогенное влияние яда сильнее выражено при меркуриализме.

Классификация

Заболевание подразделяется по степени тяжести (тяжелое, средней тяжести, легкое), причинам (бытовые, криминальные, профессиональные), виду поражающего агента (металлическая ртуть или ее соли), наличию осложнений (печеночная, почечная недостаточность, энцефалопатия). Наиболее распространенным критерием классификации считается характер патологии:

- Отравление ртутью острого течения. Возникает из-за одномоментного поступления в организм большого количества отравляющей субстанции. Встречается при криминальных интоксикациях, промышленных катастрофах, вдыхании паров высокой концентрации. Подобная разновидность диагностируется у 18-20% пострадавших.

- Меркуриализм. Вариант хронического течения болезни. Симптомы патологии определяются у людей, длительное время получающих небольшие дозы Hg. Нередко диагностируется у работников производств, эксплуатирующих жидкий металл, даже при соблюдении необходимых мер предосторожности. Доля в общей структуре заболевания – 30-32%.

- Микромеркуриализм. Признаки экзотоксикоза выявляются у пациентов, которые на протяжении 5-15 лет контактируют с ртутными соединениями. Причина – регулярный прием микродозы ксенобиотика, приводящий к его накоплению. Характеризуется менее специфическим течением. На долю микромеркуриализма приходится около 40% от суммарного числа ртутных экзотоксикозов.

Симптомы отравления ртутью

В остром варианте течения патология сопровождается возникновением абдоминалгии, рвоты, тошноты, диареи с примесью крови. Со стороны нервной системы отмечается сонливость, подавленность, периоды психомоторного возбуждения. Последствия вдыхания паров – кашель, боль в грудной клетке, гипертермия. Возможно развитие отека легких с появлением влажных хрипов, пены изо рта, ортопноэ, диффузного цианоза, потливости.

Позднее снижается диурез, формируется почечная недостаточность. Пациенты жалуются на возникновение металлического привкуса во рту. При осмотре выявляют слюнотечение, ринорею, набухание лимфатических узлов на шее, кровоточивость десен. На деснах просматривается темная кайма, что является специфическим свидетельством патологии. Возможно снижение количества эритроцитов, нестабильность гемодинамики.

При меркуриализме на первый план выходят признаки поражения нервной системы. У пациента определяется наличие невроза, частые смены настроения, при которых подавленность сменяется вспышками раздражительности, агрессии. Возникают психосоматические явления, артериальная дистония. Некоторые больные жалуются на ослабление зрения, вызванное отеком сосочков или атрофией оптического нерва. Может присутствовать анизокория, нарушение глотания.

Отравление ртутью, спровоцированное приемом ее химически связанных форм, сопровождается ишемией конечностей. Пациенты отмечают появление темно-розовых пятен на кончиках пальцев ног, рук. Начинают выпадать ногти, волосы, зубы, возникает кожный зуд. Дополнительные симптомы – нарушение координации, тремор, падение мышечного тонуса. Во время проведения специализированных тестов выявляется снижение чувствительности кожи.

Проявляется в виде набора неспецифических явлений, которые на этапе первичной диагностики редко связывают с потреблением ртути. Присутствуют признаки воспалительных заболеваний дыхательных путей, мелкий тремор пальцев на руках, снижение трудоспособности. Определяется раздражительность, нетерпимость к мешающим факторам. Клиническая картина выражена слабо, однако прогрессирует со временем.

Осложнения

К числу возможных осложнений относится полиорганная недостаточность, которую диагностируют у 37% пострадавших с острой формой патологии. У 48% больных она развивается через 10-20 лет регулярного поступления металла или его солей в ткани. Еще одно распространенное последствие меркуриализма – неврологические изменения, которые нередко инвалидизируют человека. Подобные признаки имеет около 38% пострадавших.

Вдыхание ртутных паров сопровождается развитием пневмонии у 15-17% больных, проявления токсического отека легких обнаруживаются у 20%. Примерно 10% пациентов жалуются на проблемы со зрением, слухом, тактильной чувствительностью. Практически все люди, перенесшие отравление ртутью, отмечают собственную вспыльчивость, частые конфликты с окружающими, частичную десоциализацию. Это приводит к сложностям в общении с родными и близкими, руководством на работе.

Диагностика

Одномоментное отравление ртутью диагностируется фельдшером скорой помощи. Диагноз подтверждается в стационаре, где пациенту назначается ряд лабораторных и инструментальных обследований. Требуются консультации невролога, гастроэнтеролога, терапевта. Меркуриализм выявляют во время обращения больного в поликлинику или токсикологический центр. Используются следующие способы диагностики:

- Физикальное. Кожа нормальной окраски или бледная, отмечаются периоды повышения и понижения АД. Мышечный тонус недостаточный. Тоны сердца глухие, в легких могут выслушиваться хрипы. Возможна тахикардия. На дистальных фалангах пальцев присутствуют темные пятна, иногда формируются трофические язвы. На слизистой рта кайма, участки кровоточивости.

- Лабораторное. Содержание ртути в крови превышает 5,8 мкг/л. Этот показатель определяется с помощью адсорбционной атомной спектрометрии. Косвенное свидетельство меркуриализма – эозинофилия, лейкопения, анемия, агранулоцитоз. Возможен рост активности печеночных ферментов, креатинина, мочевины.

- Аппаратное. При употреблении металлической Hg внутрь ее можно увидеть на рентгенографических снимках кишечника, при внутривенном введении – в сосудах легких. Компьютерная и магнитно-резонансная томография позволяют обнаружить изменения паренхимы почек, печени, церебральных тканей. На ЭКГ присутствуют свидетельства нарушения ритма.

Лечение отравления ртутью

Первичные мероприятия стандартны для большинства отравлений. Пострадавшего следует вынести из зоны химического заражения, обеспечить приток свежего воздуха, расстегнуть стесняющую одежду. Если токсикант был принят внутрь, необходимо вызвать рвоту, промыть желудок беззондовым способом. Исключение – поражение нитратом ртути, вызывающим химические ожоги. Хронические разновидности не требуют экстренных доврачебных мер.

Осуществляется только при острых состояниях. Показана симптоматическая терапия, направленная на коррекцию имеющихся нарушений. Отек легкого требует вливания петлевых диуретиков, санации дыхательных путей, интубации пострадавшего. Судороги устраняются с помощью бензодиазепинов, антиконвульсантов. Выраженное психомоторное возбуждение ликвидируют путем введения антипсихотических медикаментов. В качестве антидота применяется унитиол.

Промывание желудка проводится с введением зонда. Рабочий раствор – чистая вода с добавлением измельченного активированного угля. После окончания процедуры пострадавшему дают проглотить таблетки адсорбента, количество которых должно соответствовать массе тела. Допустимо использовать для очистки желудка слабые растворы пищевых кислот или поваренной соли. Это повышает эффективность манипуляции.

Основной метод терапии – демеркуриализация с помощью унитиола. Препарат образует с Hg малотоксичные растворимые соединения, которые выводятся с мочой. Средство назначается курсами, длительность составляет 3-4 дня, интервал – 1-4 месяца. Продолжительность лечения может достигать 1 года. Также пациенты получают какарбоксилазу, поливитамины, ноотропные средства, глюкокортикоиды, фолиевую кислоту, д-пеницилламин как дополнительный антидот.

Показана посиндромная терапия. Больным с центральным гипертонусом и склонностью к судорогам рекомендованы миорелаксанты, детям с недостатком мышечной массы – анаболические стероиды. С целью седации дают успокоительные медикаменты, в том числе растительного происхождения. Для поддержания работы сердца используют АТФ, печени – гепатопротекторы. Ренальная недостаточность представляет собой показание для гемодиализа.

Может протекать на протяжении нескольких лет. Реконвалесценту рекомендовано соблюдение диеты с ограничением острых, соленых, жирных, высокобелковых блюд. Поваренную соль следует исключить во избежание развития отеков. Диурез подлежит тщательному контролю. При уменьшении суточного объема мочи ограничивают количество потребляемой жидкости, по назначению врача используют мочегонные средства. Любые контакты с токсикантом исключаются.

Прогноз и профилактика

Прогноз для жизни благоприятный. Около 95% людей, страдающих меркуриализмом среднетяжелого или легкого течения, преодолевают 20-летний порог выживаемости. При острых интоксикациях смертность составляет 13-18%. Те или иные остаточные симптомы сохраняются на протяжении всей жизни у 67% больных, часть из них становится инвалидами. Тяжесть последствий прямо пропорциональна количеству принятого металла и времени контакта с ним.

Чтобы предотвратить отравление ртутью, следует строго соблюдать санитарно-гигиенические нормативы. На участках, где проводятся работы, требующие использования жидкого металла, необходимо производить регулярные замеры. При превышении ПДК люди должны быть эвакуированы, зона заражения подвержена химической демеркуриализации с помощью 20% хлорного железа. Разбитые термометры и прочие ртутьсодержащие изделия нужно сдавать специальным службам.

Читайте также: