С гипоксией мозга или интоксикацией

Гипоксией головного мозга в медицине принято называть заболевание, при котором мозг человека получает недостаточное количество кислорода. Данное патологическое состояние может иметь серьезные последствия вплоть до комы и летального исхода. Следует сказать, что очень часто смерть человека, пораженного такой болезнью, бывает внезапной. Симптомы и лечение гипоксии мозга у разных больных напрямую зависят от причин, спровоцировавших заболевание.

Причины гипоксии мозга

Как уже было отмечено, самой первой причиной гипоксии мозга является недостаток кислорода, снабжающего этот жизненно важный орган. Такая патология может быть спровоцирована различными состояниями, к примеру, подъемами на высоту, работой в шахтах, в подводных лодках и т. д. Кроме того, нехватка кислорода бывает вызвана и другими факторами. Дыхательные пути нередко могут забиваться инородными телами или слизью. Также причиной гипоксии мозга может выступать острая нехватка конкретных витаминов в организме человека.

Среди других распространенных причин, провоцирующих возникновение данного заболевания, можно выделить следующие:

- Вдыхание угарного газа (к примеру, во время пожара);

- Отравление угарным газом;

- Болезни, нарушающие функционирование дыхательных мышц (паралич);

- Сильное давление на область горла (трахею).

Также по причинам гипоксии мозга можно классифицировать эту патологию таким образом:

- Рассеянная гипоксия;

- Центральная целебральная ишемия;

- Глобальная целебральная ишемия;

- Ишемический инсульт.

Рассеянная гипоксия головного мозга бывает спровоцирована недостаточным количеством кислорода в крови человека и характеризуется нарушением функций от низкого до среднего уровня тяжести.

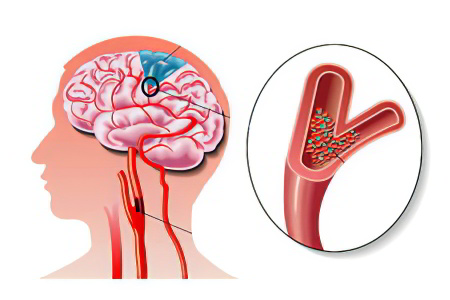

Центральная целебральная ишемия представляет собой нарушенное кровообращение на локализованном участке, что может стать следствием различных заболеваний (к примеру, аневризмой или тромбом, проявляющимся закупоркой кровеносных сосудов). Важно отметить, что такое состояние является дополнением большей части клинических инфарктов. Глобальной ишемией же называют полное прекращение снабжения головного мозга кровью.

Тяжелый ишемический инсульт также бывает спровоцирован нехваткой кислорода по причине нарушенного кровообращения. Такой приступ охватывает многие участки органа.

Симптомы гипоксии мозга

Каждые 100 г мозга ежеминутно нуждаются приблизительно в 3,3 мл кислорода. Когда такое количество не обеспечивается, начинают проявляться первые симптомы гипоксии мозга. Они предполагают, как правило, некоторые затруднения при выполнении умственных задач и нарушение кратковременной памяти человека. Кроме того, на начальной стадии заболевания нередко наблюдается состояние повышенной возбудимости.

Больной может чувствовать чрезмерную энергичность и даже эйфорию, что сопровождается потерей контроля над собственными движениями, шаткой походкой, учащенным пульсом и нарушением когнитивных функций в целом. Кроме того, для первого этапа гипоксии головного мозга характерны изменения цвета кожи человека. Чаще всего она становится бледной с синеватым оттенком, однако иногда может приобретать также темно-красный цвет. Нередко симптомом гипоксии мозга на этой стадии является холодный пот.

Второй этап заболевания характеризуется нарушением функционирования нервной системы человека. У больного, как правило, наблюдаются регулярные приступы тошноты и головокружения, зачастую болезнь сопровождается сильной рвотой. Кроме того, очень часто дополнительными симптомами гипоксии мозга на второй стадии выступают нарушение четкости зрения, частые потемнения в глазах, общая слабость организма и даже обмороки.

Тяжелые случаи данного заболевания зачастую сопровождаются отеком головного мозга, что провоцирует серьезные расстройства в его деятельности вследствие потери условных, а потом и безусловных рефлексов. Если количество кислорода для мозга продолжает оставаться ниже нормы, кожа человека лишается чувствительности, а затем и все органы постепенно прекращают нормальное функционирование, что зачастую приводит к состоянию глубокой комы и летальному исходу.

Диагностика и лечение гипоксии мозга

Эффективное лечение гипоксии мозга возможно лишь после того, как будет установлена причина возникновения болезни. Она выявляется как на основе медицинской истории пациента, так и с помощью диагностики различными методами:

- Анализы крови;

- Электрокардиограмма, которая помогает измерить активность сердца;

- Электроэнцефалограмма, анализирующая функционирование клеток мозга;

- Эхокардиограмма;

- Компьютерная томография головы;

- Магнитно-резонансная томография головы;

- Пульсоксиметрия, помогающая установить насыщение крови кислородом (показатель у больного человека бывает ниже 95%);

- Капнография и другие виды исследования газов выдыхаемого воздуха.

Как уже было сказано, лечение гипоксии мозга направлено в первую очередь на устранение причины заболевания, поэтому в разных случаях врач назначает различные процедуры. К примеру, при легкой форме иногда достаточно обычного проветривания помещения или прогулок на свежем воздухе, тогда как тяжелые состояния требуют серьезных врачебных процедур. Так, можно выделить отдельные методы лечения гипоксии мозга в зависимости от ее конкретного вида:

- Экзогенная гипоксия предполагает применение кислородного оборудования (кислородных масок, баллончиков, подушек);

- Дыхательная гипоксия требует использования препаратов, восстанавливающих работу дыхательных путей. Иногда назначается искусственная вентиляция легких;

- Гемическая гипоксия устраняется с помощью переливания крови и лечения кислородом;

- Циркуляторная гипоксия мозга предполагает применение препаратов с кардиотропным эффектом, направленных на улучшение микроциркуляции;

- При тканевой гипоксии выписываются препараты, восстанавливающие утилизацию кислорода тканями, иногда применяют вентиляцию легких.

Кроме того, часто при нехватке кислорода врачи рекомендуют прием витаминов и прогулки на свежем воздухе.

Видео с YouTube по теме статьи:

Как можно отравиться

Постоянное отравление токсическими веществами у взрослых и у детей приводит к повреждению тканей головного мозга. В медицине подобная интоксикация имеет название токсической энцефалопатии. При развитии отравления в головном мозге происходят различные процессы, оказывающие влияние на весь организм.

- Происходит накопление в организме токсических веществ,

- Вредные вещества проникают в кровяное русло и достигают мозга в голове,

- Отмечается поражение сосудов и нервных клеток органа, у человека диагностируются расстройства нервной системы,

- Постепенно нейроны отмирают из-за плохого питания, в мозге появляются участки омертвелых тканей.

Подобные процессы часто диагностируются в мозжечке, стволе головного мозга, подкорковых узлах. Почему возникает отравление мозга? Выделяют внутренние и внешние причины, провоцирующие развитие интоксикацию.

- Выброс токсических веществ в атмосферу,

- Несоблюдение техники безопасности при работе с химией в быту,

- Неблагоприятная экологическая обстановка,

- Работа с химическими веществами на производстве,

- Вдыхание ядовитых веществ специально с целью достичь состояния эйфории,

- Прием наркотиков,

- Отравление угарным газом,

- Употребление алкогольных напитков постоянно.

Опасными для здоровья человека считаются спиртные напитки, нефтепродукты, сероводород, соли тяжелых металлов, токсины, выделяемые вирусами и бактериями, лекарственные препараты.

- Болезни сердца, приводящие к нарушению доступа кислорода к мозгу,

- Сахарный диабет,

- Заболевания щитовидной железы и эндокринной системы,

- Патологические процессы в почках и печени.

Подобные причины редко провоцируют развитие интоксикации мозга, однако не менее опасны для человека.

Причины и симптомы отравления мозга

- Начальная. Самая легкая, имеет благоприятный прогноз, при правильном лечении проходит достаточно быстро.

- Средняя. Токсическое отравление мозга требует внимательного отношения, лечение проводится под наблюдением врача с соблюдением всех назначений.

- Тяжелая. Стадия нередко приводит к инвалидности и летальному исходу.

Лечение требуется проводить в любом случае и относиться к нему с ответственностью. Признаки интоксикации различаются в зависимости от отравляющего вещества, однако выделяют общие симптомы.

- Возбуждение психического характера,

- Различные отклонения в функциональности нервной системы,

- Судорожные проявления,

- Проблемы с координацией,

- Дрожание мышц,

- Стадия возбуждения постепенно сменяется угнетением рефлексов,

- Развитие сонливости,

- Утрата подвижности,

- Потеря сознания, впадение в кому.

При отсутствии помощи состояние пациента ухудшается, возможен летальный исход.

Отравление мозга после алкоголя

Интоксикация после употребления алкоголя диагностируется наиболее часто. В Международной классификации болезней алкогольная интоксикация головного мозга отмечена как самостоятельное заболевание. Развивается при постоянном употреблении этилового спирта. Выделяют несколько форм проявления алкогольной интоксикации.

- Острая митигированная форма,

- Корсаковский психоз,

- Псевдопаралич,

- Синдром Гайе-Вернике.

Для всех форм алкогольного отравления мозга характерно наличие определенных признаков.

- Сбой в работе пищеварительной системы,

- Проблемы со сном, бессонница,

- Кружение головы,

- Плохое состояние кожного покрова на лице, шелушение,

- Проблемы с памятью, нарушение речевой функции,

- Усиленное отделение пота,

- Снижение массы тела без причины,

- Повышение температуры тела,

- Проявления эпилепсии,

- Галлюцинации, бредовое состояние,

- Дрожание конечностей, проблемы с координацией.

Синдром Гайе-Вернике является наиболее тяжелой формой алкогольной интоксикации. Летальный исход развивается через две недели после появления первых признаков заболеваний мозга.

Как восстановить мозг после алкогольной интоксикации? Поможет вмешательство медицинских работников, отказ от вредной привычки и соблюдение профилактических мер.

Другие виды отравления мозга

Отравление мозга вызывает не только алкоголь, но и другие токсические вещества. Для каждой интоксикации характерно наличие особых признаков.

- Желание спать,

- Понижение тонуса мышечных волокон,

- Болезненные ощущения в конечностях,

- Проблемы с интеллектуальными способностями,

- Нарушение эмоционального фона,

- Неестественное поведение.

- Кайма на деснах голубого оттенка,

- Усиленное выделение пота,

- Болезненные ощущения в животе,

- Частое биение сердца,

- Нарушение сна,

- Дрожание конечностей.

- Расстройство кишечника,

- Нарушение дыхательного процесса,

- Рвотный рефлекс,

- Кружение головы,

- Появление судорог,

- Дрожание рук,

- Пониженная температура конечностей.

- Усиленное течение слюны,

- Десны лилового оттенка,

- Позывы к рвоте,

- Болезненность в животе,

- Привкус металла в ротовой полости.

- Боли в голове,

- Тошнота, рвота.

- Нарушение работе нервной системы и психики,

- Нарушение дыхательного процесса,

- Проблемы со зрительными функциями.

Первая помощь и лечение интоксикации

- Промывают желудок с помощью слабого солевого либо содового раствора,

- Пациенту после процедуры дают принять сорбенты,

- Избежать обезвоживания при интоксикации поможет употребление лекарственного средства Регидрон,

- До приезда врачей внимательно следят за состоянием пациента, разговаривают с ним.

Дальнейшее лечение после оказания первой помощи проводится под наблюдением специалиста в медицинском учреждении.

Как восстановить мозг? Терапия осуществляется после проведения тщательной диагностики. По результатам анализов назначают лекарственные средства и необходимые процедуры.

- Введение специфических растворов внутривенно для восстановления функциональности систем и органов,

- Использование очистительных клизм,

- Очищение желудка при помощи зонда,

- Введение антидотов,

- Переливание крови либо плазмы,

- Назначаются медикаменты, нормализующие состояние пациента в целом и мозга в особенности.

Обязательно в процессе выздоровления пострадавшему требуется принимать витаминные комплексы. При необходимости допустимо проведение некоторых физиопроцедур. Особое внимание уделяют питанию.

Последствия и профилактика

Осложнение и последствия интоксикации бывают достаточно серьезными. При отсутствии вовремя оказанной помощи отравления способно привести к появлению инфаркта, инсульта, онкологии, различных стадий отека головного мозга, развитию патологических процессов в нервной системе. Нередко диагностируется летальный исход при подобных интоксикациях.

Профилактика заключается во внимательном использовании лекарственных препаратов, отказе от вредных привычек, ведении здорового образа жизни.

Интоксикация мозга представляет опасность для человеческого организма. При появлении первых признаков отравления требуется быстро обратиться в медицинское учреждение, чтобы избежать негативных последствий.

Видео: топ ответов про головные боли

Гипоксия головного мозга – это кислородное голодание его тканей. Спровоцировать гипоксию головного мозга у взрослого человека могут самые разнообразные факторы, как внешние, так и внутренние. Кислородное голодание может стать следствием недостаточного содержания кислорода в воздухе, либо результатом нарушения в системе его поставки к головному мозгу.

Без кислорода человеческий организм существовать не может. Его дефицит сказывается на всех без исключения органах. Самым чувствительным к нехватке кислорода является головной мозг. Даже несколько секунд выраженной гипоксии хватает для того, чтобы клетки мозга начали отмирать, а через полминуты человек просто впадет в кому. Еще спустя 4 минуты наступит смерть головного мозга. Поэтому недооценивать опасность этого патологического состояния не следует.

В зависимости от скорости возникновения и длительности гипоксического состояния, различают три формы кислородного голодания головного мозга:

Молниеносная гипоксия, которая нарастает буквально за несколько секунд, но не более, чем за одну минуту. Состояние человека при этом стремительно ухудшается, нередко это заканчивается летальным исходом. Молниеносная гипоксия может случиться при разгерметизации самолета, летящего на высоте 11 000 м, либо при разрыве крупных артерий в теле человека.

Острая гипоксия развивается на протяжении нескольких минут, но не более часа. Причина такого кислородного голодания мозга может скрываться в острой дыхательной недостаточности, либо в результате значительных потерь крови.

Подострая гипоксия нарастает на протяжении нескольких часов, но не более суток. В этом случае к гипоксии может приводить хроническая сердечная или легочная недостаточность, венозное кровотечение и пр.

Хроническая гипоксия головного мозга развивается на протяжении нескольких дней или даже месяцев. Она является следствием различных заболеваний, например, хронической анемии.

В любом случае, гипоксия головного мозга – это состояние, которое требует экстренного оказания медицинской помощи больному, так как рано или поздно она приведет к его гибели.

Причины гипоксии головного мозга

Примерно 20% от всего объема циркулирующей в организме крови поступает в головной мозг. Вместе с клетками крови к органу доставляется кислород и иные полезные вещества, которые необходимы для поддержания его работоспособности.

Различают эндогенную и экзогенную типы гипоксии. Причиной развития экзогенного кислородного голодания головного мозга становится снижение концентрации кислорода в окружающей среде, а именно, во вдыхаемом воздухе. Часто подобная ситуация наблюдается при подъеме в горы, поэтому такое состояние организма называют Высотной или Горной болезнью. Привести к экзогенному кислородному голоданию также способно резкое падение барометрического давления. При этом говорят о развитии у человека декомпрессионной болезни.

На эндогенное кислородное голодание указывают в том случае, когда уровень кислорода в воздухе понижен, а барометрическое давление остается в норме. Такая ситуация может случиться при нахождении человека в шахтах, а колодцах, в подводной лодке, либо во время операции при погрешностях в работе аппарата, отвечающего за подачу кислорода пациенту, находящемуся под наркозом.

Также гипоксия головного мозга может развиваться при патологических состояниях организма. В связи с этим, различают:

Гипоксия головного мозга, которая развивается на фоне нарушений в органах дыхательной системы.

Приводить к дыхательной гипоксии головного мозга способны следующие причины:

Альвеолярная гиповентиляция. Это может наблюдаться при нарушении проходимости дыхательных путей, например, на фоне воспалительного процесса в легких, при попадании в дыхательные пути инородного тела, по причине спазма дыхательных путей. Также к гипоксии головного мозга способны приводить: пневмония, отек легкого, пневмоторакс, скопление экссудата в плевральной полости. Причиной умеренной гипоксии головного мозга нередко становятся нарушения в подвижности грудной клетки, паралич дыхательной мускулатуры, а также ее спазм на фоне столбняка или миастении. Альвеолярная гиповентиляция может приводить к кислородному голоданию головного мозга при нарушении процессов регуляции дыхания, когда на дыхательный центр воздействуют патогенные факторы. К иным причинам относят: кровоизлияния в органы дыхания, наличие в них опухоли, травмирование продолговатого мозга, передозировка наркотическими или снотворными препаратами, сильные боли, которые возникают у человека во время выполнения дыхательных движений.

Сбой вентиляционно-перфузионных связей развивается по причине нарушения проходимости дыхательных путей на фоне бронхоспазма, эмфиземы легких, пневмосклероза.

Чрезмерное шунтирование венозной крови, что наблюдается при врожденных аномалиях развития сердца.

Затрудненная диффузия кислорода. Причиной становится эмфизема легкого, асбестоз, саркоидоз легкого, интерстициальный отек легкого.

Гипоксия, которая развивается на фоне тех или иных нарушений кровообращения, приводящих к недостаточному кровоснабжению тканей головного мозга. Причинами являются: массивная потеря крови, обезвоживание организма при ожогах или холере и пр. Сюда же относят нарушения в работе сердечной мышцы, например, инфаркт миокарда или кардиосклероз, тампонаду сердца, перегрузки сердца. Зачастую факторы могут встречаться в различных комбинациях. Циркуляторная гипоксия головного мозга развивается на фоне тяжелых инфекционных заболеваний, выраженных аллергических реакций, нарушениях электролитного баланса, при приеме глюкокортикоидов, при повышении вязкости крови, при острой и хронической сердечной недостаточности, при коллапсе и пр.

Сниженная кислородная емкость крови, приводящая к развитию гипоксии головного мозга, может стать следствием таких факторов, как: выраженная анемия с резким падением уровня гемоглобина в эритроцитах. Это часто наблюдается при таких заболеваниях, как туберкулез, язвенная болезнь желудка и кишечника, при отравлении гемолитическими ядами, при массивных ожогах, при малярии, при воздействии на организм ионизирующей радиации, на фоне нехватки витаминов и железа из пищи.

Тканевая гипоксия головного мозга развивается в том случае, когда ткани организма утрачивают способность поглощать кислород из крови. Подобная ситуация развивается на фоне отравления цианидами, при передозировке барбитуратами, антибиотиками, при воздействии на организм отравляющих веществ различного происхождения. Также спровоцировать тканевую гипоксию головного мозга способен дефицит тиамина, рибофлавина и иных витаминов.

Гипоксия головного мозга по смешанному типу развивается тогда, когда к ней приводят несколько факторов одновременно. Стоит отметить, что любая тяжелая гипоксия протекает по смешанному типу, например, при различных видах травматического шока или во время комы.

Особенности течения гипоксии головного мозга и приспособительные реакции организма

Степень выраженности гипоксии в различных органах и тканях может различаться. Так, при возникновении угрожающей ситуации, организм самостоятельно перераспределят кровь таким образом, что головной мозг снабжается ею лучше, чем иные органы и ткани. Этот процесс называется централизацией кровообращения. Он может включаться, например, при острой кровопотери.

Результатом такого механизма становится то, что головной мозг страдает от гипоксии меньше, чем периферические органы, например, печень или почки, где необратимые изменения развиваются не с такой высокой скоростью.

Как проявляется гипоксия головного мозга?

В зависимости от степени выраженности расстройств со стороны головного мозга при гипоксии, выделяют:

Легкая степень. Это проявляется такими симптомами, как: заторможенность, оглушенность, либо, напротив, человек становится гипервозбужденным, у него наблюдается эйфория, повышается артериальное давление, учащается сердцебиение. Глазные щели становятся неравномерными по размеру в результате пареза лицевого нерва. Если не устранить патогенный фактор, оказывающий влияние на кислородное голодание головного мозга, то через несколько часов или суток, оно перейдет в следующую стадию.

Средняя степень. У больного сохраняется парез лицевого нерва, рефлексы слизистых оболочек и сухожильные рефлексы чаще всего понижены. Время от времени возможно возникновение судорог, которые начинаются с лицевой части, а затем распространяются на туловище и конечности. Тревожность и психомоторное возбуждение повышено. Пострадавший с трудом ориентируется в пространстве, у него ухудшается память и иные когнитивные способности.

Тяжелая степень. У больного наблюдается глубокое угнетение сознания с утратой произвольной деятельности, но рефлексы при этом сохраняется. Такое состояние называется сопорозным. Иногда уже на этой стадии человек впадает в тяжелую кому. У него развиваются судороги верхних и нижних конечностей, появляются хватательные и сосательные рефлексы, мышечный тонус падает. Возможно стойкое повышение температуры, усиление потливости и слезотечения.

Критическая степень, которая несет угрозу жизни. Это состояние характеризуется глубокой комой, страдают все структуры головного мозга. Кожа больного холодная, мимика отсутствует, глазные яблоки находятся без движения, зрачки расширены, на свет не реагируют. Рот остается полуоткрытым, веки прикрыты, кожа цианотична. Сердце работает слабо, тонус сосудов снижен. По мере прогрессирования гипоксии, функции коры больших полушарий головного мозга угасают. Человек погибает, если его жизнь не поддерживается с помощью аппарата искусственного дыхания и средствами для тонизирования сердечно-сосудистой деятельности.

Отдельно следует описать симптомы хронической гипоксии головного мозга к которым относятся:

Нарушения эмоционально-волевой сферы.

Ухудшение памяти и внимания.

Чаще всего люди становятся безучастными ко всему происходящему, реже они благодушны и находятся в эйфории.

Возможны периодические приступы тошноты.

Ночной отдых нарушен, а днем человек испытывает приступы сонливости. Засыпает он с трудом, сон поверхностный, прерывистый. Часто больному снятся кошмарные сновидения. После ночи человек чувствует себя уставшим и не отдохнувшим.

Для хронической гипоксии характерны вегетативные нарушения, среди которых: усиление пульсации в голове, появление шума в ушах, частые эпизоды потемнения в глазах, ощущение прилива жара к голове. Сердцебиение учащается, возможно появление болей в сердце и одышки. Не исключены даже эпизоды потери сознания.

Чем опасна гипоксия головного мозга?

Даже легкая гипоксия головного мозга – это опасное для здоровья состояние, которое приводит к патологическим изменениям, оказывающим влияние на весь организм в целом. Чем сильнее кислородное голодание, тем тяжелее его последствия. Прогноз зависит от того, какова степень повреждения тканей головного мозга и как долго длилась гипоксия.

Если человек впал в кому на кратковременный период времени, то шансы на полноценную реабилитацию достаточно высоки. Если больной не был в коме, то восстановится он еще быстрее (при условии оказания адекватной и своевременной медицинской помощи).

Если человек долгое время пребывал в коме, но вышел из нее, то такое состояние не может остаться без последствий. Продолжительность жизни таких пациентов чаще всего не превышает одного года. При этом у лежачих больных формируются пролежни, они в большей степени подвержены инфекционным заболеваниям, возбудителями которых становятся больничные штаммы бактерий. Они отличаются повышенной устойчивостью к проводимой терапии. У обездвиженных больных повышается риск формирования тромбов в венах.

После перенесенной клинической смерти человек может утратить ряд неврологических функций.

Прогноз может быть следующим:

Полноценное восстановление мозговых функций и нормализация состояния может произойти за несколько дней или месяцев, если ткани головного мозга не подверглись разрушению. При этом пациент на протяжении всего реабилитационного периода будет испытывать астенический синдром. Иногда после значительного улучшения самочувствия может случиться его вторичное ухудшение, при этом неврологические нарушения будут стойкими.

Частичное восстановление неврологических функций наблюдается при отмирании некоторых клеток головного мозга. Реабилитация и возвращение больного к привычной жизни происходит медленно. Некоторые функции могут не восстановиться вовсе.

Полное восстановление наблюдается редко, но если лечение проводится верно, то можно достичь устойчивой ремиссии.

Клетки головного мозга после перенесенной гипоксии не восстанавливаются, тем не менее, добиться нормализации состояния организма можно. Головной мозг обладает способностью перенимать функции соседних клеток, но частично. Поэтому помощь при гипоксии должна быть незамедлительной. В противном случае осложнения и последствия кислородного голодания головного мозга будут критичными.

Диагностика гипоксии головного мозга

Для того, чтобы диагностировать гипоксию головного мозга, возможно использование следующих инструментально-лабораторных методов:

Забор крови на общий и газовый анализ.

Выполнение энцефалограммы головы.

Проведение реовазографии, которая дает информацию о состоянии сосудов головного мозга.

Общая или селективная ангиография, которая позволяет оценить кровоток головного мозга.

МРТ – один из наиболее информативных методов исследования, который дает максимальное количество сведений о состоянии головного мозга.

Капнография, которая позволяет определить количество углекислого газа в выдыхаемом человеком воздухе. Этот метод дает уточнить роль легких в плане развития гипоксии головного мозга.

Кроме того, врач оценивает состояние больного, необходимо определить у него наличие одышки и тахикардии. Немаловажное значение имеет осмотр пациента, определение рефлексов и прочих симптомов, характеризующих данное состояние. Для уточнения причин, которые могли спровоцировать гипоксию, нужно выяснить, имеются ли у больного заболевания внутренних органов, переносил ли он инсульт и пр.

Лечение гипоксии головного мозга

Так как гипоксия головного мозга чаще всего связана с рядом факторов, то необходимо проведение комплексной терапии, которая зависит от причины, приведшей к данному патологическому состоянию.

Если гипоксия стала следствием недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе, то человека следует как можно быстрее перевести на дыхание нормальным воздухом. При условии, что клетки головного мозга не подверглись разрушению, то восстановление не займет много времени, а все функциональные нарушения будут устранены. Иногда больным показано добавление к обычному кислороду 3-7%-ого углекислого газа. Это позволит расширить сосуды головного мозга, простимулирует работу дыхательного центра.

При условии, что в дыхательных путях имеется посторонний предмет или иное препятствие, может потребоваться интубация трахеи и трахеотомия. Больному придают положение, которое способствует облегчению дыхания.

При выраженной дыхательной недостаточности, либо при полном отсутствии дыхания необходимо вспомогательное или искусственное дыхание, выполнение искусственной вентиляции легких. Оксигенотерапия должна быть непрерывной и продолжительной, пока в ней не отпадет необходимость.

Переливание крови, назначение сердечных и гипертензивных препаратов требуется при циркуляторной гипоксии. В этом случае важно нормализовать кровообращение. Если у больного произошла остановка сердца, требуется его непрямой массаж, применение дефибриллятора. Врач может ввести адреналин, атропин и предпринять иные реанимационные меры. Все эти мероприятия должны быть максимально быстрыми, поэтому не исключено их проведение еще в карете скорой помощи.

Для лечения и профилактики гипоксии головного мозга могут быть применены лекарственные препараты с антигипоксическим эффектом. Это наркотические и нейролептические средства, препараты для уменьшения температуры тела и пр. Иногда помочь могут глюкокортикоиды.

Обязательно нужно восстановить кислотно-щелочной и электролитный баланс в организме, однако это уже относится к симптоматическому лечению. Снять судороги позволяет Седуксен, который вводят внутривенно. Если это не помогает, то показано введение мышечных релаксантов.

Для устранения последствий гипоксии головного мозга возможно использование таких препаратов, как:

Читайте также: