Укажите средства комплексной антидотной терапии при отравлении цианидами

Принципы лечения поражений синильной кислотой и её производными исходят из их механизма действия и включают в себя антидотные, патогенети ческие и симптоматические средства, терапии.

По механизму действия средства антидотной терапии можно разделить на четыре группы:

А/ метгемоглобинобразующие средства;

Б/ вещества, содержащие серу;

В/ акцепторы водорода;

Г/ вещества, содержащие углеводы.

Метгемоглобинобразователи занимают ведущее место в системе терапевтических мероприятий, направленных на спасение жизни отравленных цианидами. В качестве метгемоглобинобразователей используются следующие фармакологические препараты: амилнитрит, пропил-нитрит (по 0,5 мл в амп.), раствор нитрита натрия (10-15 мл в/в). Нитрит натрия считается одним из наиболее эффективных метгемоглобинобразователей. При введении метгемоглобинобразователей гемоглобин превращается в метгемоглобин. Метгемогло бин в отличие от гемоглобина содержит в своем составе железо трехвалент ное, вследствие чего он легко соединяется с синильной кислотой и образует цианметгемоглобин.

В первую очередь метгемоглобин соединяется с синильной кислотой, растворенной в плазме крови, и прекращает тем самым ее переход в ткани. Вследствие нарушения равновесия концентраций синильной кислоты в плазме крови и тканях, происходит переход синильной кислоты из тканей в кровь и соединение её с метгемоглобином. Дыхательный фермент постоянно освобождается от синильной кислоты и происходит восстановление его активности, что клинически выражается снятием /уменьшением/ явления кислородно го дыхания

В дальнейшем цианметгемоглобин постепенно диссоциирует и свободная синильная кислота вновь появляется в плазме. Однако этот процесс идет медленно, что позволяет принять своевременные меры по обезвреживанию цианида веществами, переводящими синильную кислоту в неактивное состояние.

Достоинства антидотов этой группы:

а/легкость введения амилнитрита и пропилнитрита в организм;

б/ быстрота их действия;

в/ способность реактивировать цитохромоксидазу.

а/ способность вызывать значительное падение артериального давления, что заставляет проявлять осторожность при даче препаратов лицам с неполноценной сердечно-сосудистой системой;

б/ трудность создания оптимальных концентраций метгемоглобина; известно, что превращение 20-30% гемоглобина, в метгемоглобин не вызывает гемической формы гипоксии, т.к. кислородное депо крови значительно превышает кислородный запрос тканей. Однако передозировка метгемоглобинобра зователей может привести, к массивному образованию метгемоглобина, что в свою очередь может очень осложнить течение отравления, а в отдельных случаях даже стать причиной смертельного исхода;

в/ непрочность соединения цианметгемоглобин; образующийся цианметгемоглобин через некоторое время /первые часы/ распадается на синильную кислоту и метгемоглобин; при отравлении большими дозами и лечении нитритами может быть рецидив отравления; поэтому необходимо обезвредить или нейтрализовать свободную /диссоциированную/ синильную кислоту.

Механизм действия метиленовой сини и серосодержащих препаратов

Их достоинства и недостатки

Акцепторы водорода. В механизме токсического действия синильной кислоты накопление электроположительных атомов водорода играет роль фактора, тормозящего течение реакций биологического окисления. В связи с этим большой интерес представляет идея связывания водорода с целью устранения торможения тканевого дыхания.

Метиленовая синь в составе хромосмона. Она прочно вошла в арсенал средств, используемых при лечении отравлений синильной кислотой. Второй представитель этой группы — аскорбиновая кислота, является восстановите лем, т.к. легко отдает водород, превращаясь в дегидроаскорбиновую кислоту. Последняя биологически очень активна и способна жадно принимать водород. Акцептированный водород вступает во взаимодействие с молекулярным кислородом с образованием перекиси водорода. Имеются данные о том, что перекись водорода способна вытеснять ион циана из его соединения с железом. По мере восстановления активности каталазы перекись водорода будет разлагаться с образованием активного кислорода, который идет на окисление синильной кислоты в циановую. Циановая кислота — соединение нестойкое, она распадается в организме на углекислый газ и аммиак.

В больших дозах метиленовая синь /50 мл и более/ у пораженного синильной кислотой вызывает образование метгемоглобина, который связывает циангруппу, высвобождая цитохромоксидазу. В малых дозах /10-20 мл/ она способствует восстановлению метгемоглобина в оксигемоглобин и применяется в качестве лекарства при отравлениях метгемоглобинобразующими ядами.

Достоинства антидотов этой группы:

а/ метиленовая синь и дегидроаскорбиновая кислота являются катализаторами клеточного дыхания, а также переводят синильную кислоту в нетоксичное соединение;

б/ в сравнении с амилнитритом /пропилиитритом/ метиленовая синь обладает менее выраженным гипотензивным действием.

а/ необходимость внутривенного введения метиленовой сини ограничивает применение сё, особенно при оказании первой помощи на месте поражения;

б/ метиленовая синь в больших дозах вызывает гемолиз и анемизацию, поэтому нужно ограничивать дозу /не более 1 мл/кг;

в/ при поражении почек введение метиленовой сини не рекомендуется, т.к. препарат оказывает раздражающее действие на почечную паренхиму;

г/ препараты, этой группы отличаются замедленной скоростью детоксицирующего действия и поэтому могут быть использованы лишь для нейтрализации синильной кислоты, постепенно диссоциирующей из комплекса цианметгемоглобин.

Вещества, содержащие серу /тиосульфат натрия 30% р-р, унитиол 5% р-р/. Из серосодержащих антидотов наиболее эффективным оказался тиосульфат натрия. В организме тиосульфат натрия отщепляет серу, которая соединяется с синильной кислотой с образованием мало ядовитых роданидов. Реакция происходит в присутствии фермента роданезы, содержащейся в печени, почках и головном мозгу. Тиосульфат натрия вводится внутривенно по 50 мл.

Достоинством серосодержащих препаратов является их способность превращать синильную кислоту в малотоксичную роданистую кислоту, а также способность значительно повышать эффективность других методов терапии.

Серьезными недостатками тиосульфата натрия являются:

а/ необходимость внутривенного введения в большой дозе, что в условиях массового поступления пораженных очень трудно выполнить;

б/ медленность отщепления серы после введения препарата в ток крови.

В виду замедленной скорости детоксицирующего действия серосодер жащие препараты также как, акцепторы водорода могут быть использованы лишь для нейтрализации синильной кислоты диссоциирующей из комплекса цианметгемоглобин.

Глюкоза обладает известными лечебными свойствами. Предполагает ся, что глюкоза реагирует по типу альдегида. Кроме того, глюкоза обладает другими полезными свойствами. Она оказывает стимулирующее влияние на процессы внутритканевого дыхания, является основным энергетическим субстратом мозговой ткани, благотворно влияет на функцию сердечно-сосудис той системы, печени и на диурез. Глюкоза усиливает терапевтическое действие метиленовой сини, поэтому предложена к использованию смесь этих веществ /хромосмон/. Определенный интерес представляет также способность глюкозы переводить метгемоглобин в гемоглобин. Ранее сниженные концентрации метгемоглобина /при лечении отравления синильной кислотой нитритами/ от введения глюкозы является нежелательным, даже вредным. Поэтому после введения нитритов рекомендуется выдержать некоторую паузу /до 15-30 мин./.

Глюкоза, как и тиосульфата натрия и метиленовая синь, обладает замедленной скоростью детоксирующего действия и поэтому самостоятельно используется лишь для нейтрализации синильной кислоты, диссоциирующей из комплекса цианметгемоглобин.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Принципы антидотной терапии отравлений цианидами можно сформулировать следующим образом:

1) Реактивация цитохромоксидазы с помощью метгемоглобинобразователей.

2) Окисление синильной кислоты с помощью акцепторов водорода (метиленовая синь) и донаторов серы (тиосульфат натрия, унитиол).

3) Нейтрализация синильной кислоты с помощью глюкозы и комплексонов.

Метгемоглобин, содержащий трехвалентное железо, обладает сродством к синильной кислоте, намного превосходящим цитохромоксидазу. Метгемоглобин способен не только нейтрализовать циангруппы, но и отнимать их у цитохромоксидазы, восстанавливая дыхание.

При этом образуется цианметгемоглобин, медленно диссоциирующий в крови: CNMtHb == CN- + MtHb. Так как такая диссоциация протекает медленно, то она не опасна для организма.

Однако цианметгемоглобин соединение нестойкое, со временем распадается, циангруппа может снова попасть в ткани, снова связывать цитохромоксидазу и состояние пораженного ухудшается, следовательно, необходимо вводить и другие антидоты. Кроме того, следует учитывать, что метгемоглобин не может служить переносчиком кислорода, поэтому с лечебной целью допускается содержание не более 30 % его в крови, чтобы избежать развития гемической гипоксии. Еще один недостаток у нитросоединений - резкое сосудорасширяющее действие, в случае передозировки могут вызвать нитритный коллапс.

К метгемоглобинобразователям относятся: амилнитрит, нитрит натрия, антициан.

Антициан (20 % раствор в ампулах по 1 мл.) вводится внутримышечно - 1 мл на 60 кг массы, или внутривенно - разводится в 10 мл 20-40 % раствора глюкозы или 0,9 % растворе хлористого натрия; вводить со скоростью 3 мл/мин. При тяжелых поражениях допускается повторное применение: внутривенно - через 30 мин 0,75 мл; внутримышечно - через 1 час 1 мл.

Амилнитрит выпускается в ампулах с оплеткой по 0,5 мл, применяется путем ингаляции - раздавить легким нажатием тонкий конец ампулы и поднести к носу отравленного, в зараженной атмосфере ампулу с раздавленным концом вложить под шлем - маску противогаза для вдыхания. Амилнитрит оказывает кратковременное действие, поэтому через 10-12 мин его дают повторно (до 3-5 раз, не допуская коллапса).

2) Окисление синильной кислоты с помощью акцепторов водорода (метиленовая синь) и донаторов серы (тиосульфат натрия, унитиол).

Метиленовая синь отнимает водород у свободно диссоциированных ионов молочной кислоты, приобретая белую окраску, и освобождает свободный кислород, который идет на окисление синильной кислоты. Образующаяся при окислении циановая кислота - соединение нестойкое, она распадается в организме на углекислый газ и аммиак. Кроме того, метиленовая синь обладает метгемоглобинобразующим действием.

В настоящее время используется антидот - хромосмон, состоящий из 1 % раствора метиленовой сини в 25 % растворе глюкозы. Хромосмон при отравлении цианидами используется в дозе 50-100 мл внутривенно. В малых дозах (0,1 мл/кг веса) метиленовая синь превращает МtHb в гемоглобин и может применяться при передозировке метгемоглобинобразователями.

Донаторы серы превращают синильную кислоту в малотоксичную роданистую кислоту. Эта реакция протекает быстро в почках, печени, головном мозге в присутствии фермента роданазы. Правда, при длительном поступлении роданиды оказывают токсическое действие на щитовидную железу, поэтому необходимы мероприятия по удалению роданидов из крови (форсированный диурез и др.).

В качестве антидотов цианидов применяются: тиосульфат натрия (ампулы 30 % раствора по 10 мл), вводится внутривенно по 50 мл и унитиол (ампулы 5 % по 5 мл, вводится из расчета 1 мл на 10 кг массы).

3) Для нейтрализации цианидов используются глюкоза и комплексоны.

Нейтрализация синильной кислоты комплексонами основана на способности циангруппы образовывать с тяжелыми металлами (железо, золото, кобальт и др.) комплексные соединения. К классу комплексонов относится двукобальтовая соль этилендиаминтетраацетат (СоNa2ДТА), ее рекомендуется вводить в дозе 4-5 мг/кг массы (10-20 мл 15 % раствора), очень медленно, так как быстрое введение может вызвать гипертензию, удушье и др.

Рекомендуется введение витамина В12.

Антидотом цианидов является глюкоза. Реакция нейтрализации основана на взаимодействии синильной кислоты с альдегидной группой глюкозы с образованием малотоксичного циангидрина. Вводится 20 мл 40 % глюкозы внутривенно или 5 %, 20 % растворы в перерасчете на эту дозу. Глюкоза реагирует только с ядом, циркулирующим в крови, связанная в тканях циангруппа для нее недосягаема.

Таким образом, антидотная терапия должна начинаться с использования метгемоглобинобразователей (действуют быстро, переводят цианиды в кровь), а подкрепляться введением тиосульфата натрия, глюкозы, комплексонов (действуют надежно в крови, способствуют выведению цианидов из организма).

Содержание медицинской помощи при поражении ТХВ ОЯД в очаге и этапах медицинской эвакуации

Первая помощь:

(в очаге) - надевание противогаза, вдыхание под шлем-маской противогаза амилнитрита (по 1 ампуле каждые 10-15 мин), не более 4-6 ампул одномоментно, - эвакуация из зараженной атмосферы

(вне очага) - снять противогаз, продолжить вдыхание амилнитрита, промедол 2 % - 1 шприц-тюбик внутримышечно.

Доврачебнаяпомощь: - повторное вдыхание амилнитрита, внутримышечно – антициан 1 мл.

при отсутствии самостоятельного дыхания ИВЛ, при нарушении сердечной деятельности -

кордиамин - 1,0 мл подкожно, - при судорогах - феназепам 1 % - 1,0 мл в/м.

Первая врачебнаяпомощь - внутривенное введение: - антициан 1 мл, хромосмон - 50-100 мл

- тиосульфат натрия - 30-50 мл 30 % раствора, глюкоза - 20 мл 40 % раствора, при резком нарушении сердечной деятельности: коргликон 0,06 % раствор 1,0 мл в/в капельно на 5 % растворе глюкозы, - при судорожном синдроме - феназепам 1 % 1-3 мл в/м. при остановке дыхания - ИВЛ

Квалифицированная помощь - внутривенное введение - глюкоза 20 мл 40 % раствора, тиосульфата натрия - 30-50 мл 30 % раствора . при угнетении сердечной деятельности коргликон 0,6% раствор 1,0 мл в/в в 10 мл 5% раствора глюкозы. При судорожном синдроме - феназепам 1% - 3 мл в/м, витаминотерапия, антибиотики (в случае развития аспирационной пневмонии).

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

К активным методам экстренной детоксикации организма при острых отравлениях принадлежит специфическая антидотная терапия. Цель ее — связывание яда, циркулирующего в организме, соответствующими веществами (антидотами). Кроме того, с целью значительного ограничения действия яда на соответствующие рецепторы используют лекарственные средства, которые проявляют антагонистическое, т.е. конкурентное для токсического агента, воздействие на эти рецепторы (фармакологические антагонисты). Антидоты при отравлениях и фармакологические антагонисты применяют только тогда, когда точно установлено, какое именно вещество вызвало острое отравление.

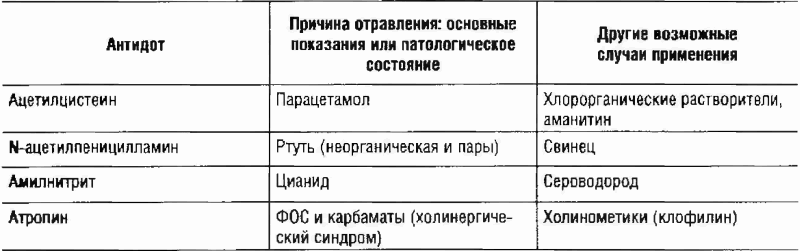

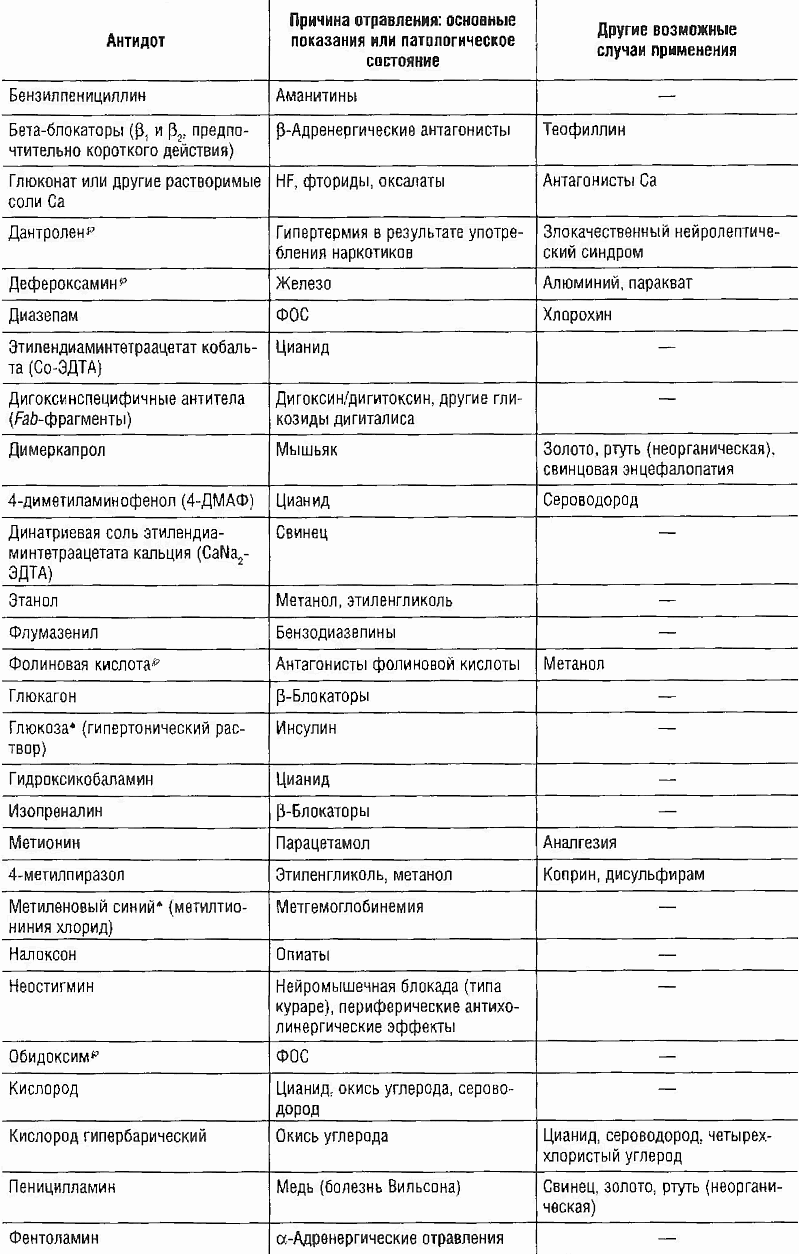

Существующее мнение о наличии противоядий для любого токсичного вещества не подтверждается действительностью. Относительно селективные эффективные антидоты существуют лишь для немногих классов токсичных веществ. Основные антидоты и антагонисты представлены в таблице.

Основные антидоты при отравлениях

Основные антидоты и фармакологические антагонисты, применяемые при острых отравлениях химическими агентами — таблица

| Антидот, фармакологический антагонист | Наименование токсического агента | Дозы и способы использования антидотов и фармакологических антагонистов |

| 1 | 2 | 3 |

| Тримефацин | Уран, бериллий | Внутривенно или ингаляционно в виде 5% раствора или 2,5% раствора в растворе кальция хлорида |

| Фероцин | Радиоизотопы цезия и рубидия, а также продукты деления урана | Внутрь по 1 г в виде водной суспензии (в 1/2 стакана воды) 2-3 раза в течение 10 дней |

| Унитиол | Соединения мышьяка, соли ртути, висмута и других тяжелых металлов, сердечные гликозиды, анаприлин, амитриптилин т.д. | Подкожно, внутримышечно или внутривенно по 5-10 мл 5% раствора (по 1 мл на 10 кг массы тела): в 1-й день — через каждые 6-8 ч, на 2-й день — через 8-12 ч , в последующие дни — по 1-2 инъекции в сутки в течение 6-7 дней и более |

| Цитохром С | Снотворные препараты, оксид углерода | Внутривенно капельно 20-40 мл 0,25% раствора в 250-500 мл изотонического раствора натрия хлорида или глюкозы (после биологической пробы — 0,1 мл 0,25% раствора внутрикожно) |

Наиболее эффективными антидотами при отравлениях металлами следует считать комплексоны (хелатные соединения). Из-за наличия в их структуре таких функциональных групп, как ОН,-SH и -NH, они могут отдавать электроны для связи с катионами металлов, т.е. образовывать координационно-ковалентные связи. В таком виде токсичные соединения выводятся из организма.

Эффективность хелатного соединения в значительной мере определяется количеством лиганд в его основе, способных связываться с металлом. Чем их больше, тем более стабильный и менее токсичен метало хелатный комплекс. Следует помнить, что комплексоны как антидоты имеют невысокую избирательность действия. Наряду с токсичными агентами они могут связывать необходимые для организма эндогенные ионы, например кальция и цинка.

Конечный результат такого взаимодействия определяется аффинитетом токсичных экзогенных и эссенциальных (эндогенных) металлов в хелатных соединений. Для того чтобы наступило значительное снижение уровня эндогенных металлов, их родство с комплексонами должен превышать аффинитет к эндогенным лиганд. В свою очередь, относительная скорость обмена металла между эндогенными лигандами и хелатных соединений должна превышать скорость элиминации комплексонов в комплексе с металлами. Если комплексоны выводится быстрее, чем комплекс металоэндогенных лиганд, его концентрация может не достичь того уровня, который необходим для эффективной конкуренции с эндогенными местами связывания.

Этот фактор особенно весомый в случае, когда вывод осуществляется через образование тройного комплекса, т.е. эндогенный лиганд-металоэкзогенный комплекс.

К комплексонам относятся:

- дефероксамин,

- тетацин-кальций,

- димеркапрол,

- пеницилламин,

- унитиол и др..

Дефероксамин (десферал) — комплексон, который активно связывает железо, в незначительной степени — эссенциальные микроэлементы. Может быть использован для ускорения выделения алюминия из организма при почечной недостаточности. Конкурируя за слабо связано железо в таких железосодержащих белках, как гемосидерин и ферритин дефероксамин не в состоянии конкурировать за то железо, которое содержится в биологических хелатных комплексах: микросомальных и митохондриальных цитохромах, гемопротеины т.п..

Фероксамин (комплекс железа с дефероксамином) представлен для демонстрации его функциональных групп. Здесь железо активно содержится в замкнутой системе. Димеркапрол, по сукцимер, захватывает металл (м) в стабильное гетероциклическое кольцо ковалентной связью.

Две молекулы пенициламина способны связывать одну молекулу меди или другого металла.

Продукты метаболизма дефероксамина выделяются почками, окрашивая мочу в темно-красный цвет. В процессе лечения дефероксамином могут возникнуть аллергические реакции (крапивница, кожная сыпь), коллапс (при быстром введении в вену), глухота, нарушение зрения, помутнение хрусталика. Встречается также коагулопатия, печеночная и почечная недостаточность, инфаркт кишечника.

Тетацин-кальций (кальций-динатриевая соль этилен-диаминтет-раоцтовой кислоты) — эффективный комплексон для многих двух-и трехвалентных тяжелых металлов и редкоземельных элементов, в частности для свинца, кадмия, кобальта, урана, иттрия, цезия и др.. Относительно плохо проникает через клеточные мембраны, поэтому более эффективно связывает внеклеточные ионы металла. Высокополярные ионные свойства тетацин-кальция препятствуют более или менее значительно энтеральному его всасыванию, поэтому он используется преимущественно для медленного внутримышечного или внутривенного введения.

В тетацин-кальции кальций замещается только ионами тех металлов и редкоземельных элементов, образующих более прочный комплекс (свинец, торий и др.), чем сам кальций. Барий и стронций, константа устойчивости комплекса которых ниже, чем кальция, не вступают в реакцию с тетацин-кальцием. Использование антидота тетацин-кальция для мобилизации ртути также неэффективно, видимо, из-за незначительного поступления этого комплексона в те ткани, где концентрируется ртуть, а также через менее успешную конкуренцию ее со связанным кальцием.

В больших дозах тетацин-кальций может вызвать повреждение почек, особенно их канальцев.

Пентацин — кальций-тринатриевая соль диетилентриамин-пентаоцтовой кислоты также эффективен как комплексон. В отличие от тетацин-кальция, он не влияет на выделение урана, полония, радия и радиоактивного стронция. При длительном введении элиминация металлов из организма снижается.

После введения пентацина возможно головокружение, головная боль, боли в груди и конечностях, поражение почек.

Димеркапрол (2,3-димеркаптопропанол, британский антилюизит, БАЛ). Выпускается в виде 10% раствора в арахисовом масле; вводится внутримышечно, инъекции болезненны. Своими SH-группами димеркапрол образует прочные хелатные комплексы с ионами ртути, мышьяка, свинца и золота, ускоряет их выведение из организма и восстановление функциональных белков, подавленных ядом. Эффективность этого антидота возрастает при минимальных сроках его применения после отравления. Он неэффективен, если лечение проводится через 24 ч и более.

Поэтому считают, что лечебные эффекты БАЛ обусловлены скорее предупреждением связывания металлов с компонентами клеток, крови и тканевой жидкости, а не удалением уже связанного яда.

Менее токсичными оказались некоторые производные димеркапрола, в частности сукцимер (димеркапрол сукцинат) и 2,3-димеркапропропан-1-сульфонат. Они более полярные, чем БАЛ; распределяются преимущественно во внеклеточной жидкости, поэтому в меньшей степени повреждают клеточные структуры крови и тканей.

Пеницилламин — Д-3 ,3-диметилцистеин гидрохлорид (купренил) — водорастворимый продукт метаболизма пенициллина. Д-изомер его относительно нетоксичен. Устойчив к метаболической деградации. Используется преимущественно при отравлении соединениями меди или для предупреждения их кумуляции, а также для лечения болезни Вильсона.

Как вспомогательное средство пеницилламин иногда применяют при лечении отравлений свинцом, золотом и мышьяком. Как и препараты золота, этот антидот тормозит прогрессирование деструкции костей и хрящей, поэтому используется в лечении ревматоидного артрита. Может быть причиной появления аллергических реакций, диспепсии, тромбоцитопении, лейкопении, анемии и т.д..

Натрия тиосульфат — серосодержащий антидот. В отличие от предыдущих препаратов, с металлами комплексных соединений не образует. Нейтрализует галоиды, цианиды, соединения мышьяка, ртути, свинца.

Как антидоты широкое распространение получили также окислители, адсорбенты. Слабые растворы кислот, обычно органических, ранее широко применяли для нейтрализации щелочей, а луга (натрия гидрокарбонат, магния оксид) — при отравлениях кислотами. Теперь преимущество предоставляется не нейтрализации кислот и щелочей, а их разведению.

Калия перманганат эффективен при отравлении морфином и другими алкалоидами, фосфором; танин — алкалоидами и тяжелыми металлами. Уголь активированный широко применяют при пероральном отравлении различными лекарственными средствами, а также алкалоидами, солями тяжелых металлов, бактериальными токсинами и т.д.. Он не адсорбирует железо, литий, калий и лишь в незначительной степени — алкоголь и цианиды. Совсем неэффективное при отравлении кислотами и щелочами, кислотой борной, тольбутамидом т.п..

Повторные приемы активированного угля через каждые 4 ч эффективны при отравлениях карбамазепином, дигитоксином, теофиллином и т.д..

В последние годы с целью ликвидации экзогенной (как и эндогенной) интоксикации начали использовать энтеросорбенты. Эти лекарственные препараты имеют свойство сорбировать (удерживать на своей поверхности) токсичные агенты, находящиеся в просвете желудочно-кишечного тракта. Сюда токсичные вещества могут попадать извне, выделяться путем диффузии из крови, находиться в составе пищеварительных соков и желчи или здесь образовываться. Энтеросорбенты, не являясь в полной мере антидотами, способствуют уменьшению уровня интоксикации, тем самым защищают организм от повреждения ядом.

Кроме того, энтеросорбенты улучшают пищеварение в желудке и кишечнике, так как способствуют более рациональной действия пищеварительных ферментов на элементы пищи, особенно белки. Они способствуют обезвреживанию ядовитых агентов в печени, улучшают окислительные процессы, процессы распада перекисных соединений и т.д.. Доказана их высокая эффективность при острой интоксикации микробными токсинами, атропином, сибазоном, грибами, бензином.

В медицинской практике используются как антидоты в основном углеродистые и полимерные сорбенты, в частности углеродные СКН (сферический карбонит насыщенный) и кремниевые — Полисорб, энтеросгель.

Клинический опыт показывает, что энтеросорбция эффективна при пищевых, медикаментозных, промышленных отравлениях. Энтеросорбенты эффективны также при заболеваниях, сопровождающихся эндотоксикозом, в частности органов пищеварения, сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем, аллергических заболеваниях, токсикозах беременности.

В частности, при отравлении препаратами, оказывающими угнетающее влияние на ЦНС, используют стимуляторы ЦНС и аналептики:

- кофеин-бензоат натрия,

- эфедрина гидрохлорид,

- кордиамин,

- бемегрид,

- цититон и др..

В случае интоксикации ядами, возбуждающих ЦНС, как антагонисты используют препараты с подавляющим типом действия, в частности эфир для наркоза, нередко барбитураты, сибазон и т.д.. При отравлении холиномиметическими или Антихолинестеразными средствами применяют холинолитики (чаще атропина сульфат, скополамина гидробромид), а при отравлении атропином и ганглиолитикамы — антихолинэстеразные препараты (особенно прозерин).

- Антагонистом морфина и других наркотических болеутоляющих средств является налоксон;

- оксида углерода, сероводорода, сероуглерода и др. — кислород в ингаляции.

Налоксон назначается в начальной дозе 1-2 мг парентерально. Дозы увеличивают при интоксикации кодеином и фентанилом. Противопоказано использование физостигмина салицилата при отравлении трициклическими антидепрессантами.

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Подробное изучение процессов токсикокинетики химических веществ в организме, путей их биохимических превращений и реализации токсического действия позволило в настоящее время более реально оценить возможности антидотной терапии и определить ее значение в различные периоды острых заболеваний химической этиологию.

Антидотная терапия сохраняет свою эффективность только в ранней, токсикогенной фазе острых отравлений, длительность которой различна и зависит от токсико-кинетических особенностей данного токсичного вещества. Наибольшую продолжительность этой фазы и, следовательно, сроков антидотной терапии отмечают при отравлениях соединениями тяжелых металлов (8-12 сут), наименьшую - при воздействии на организм высокотоксичных и быстрометаболизируемых соединений, например цианидов, хлорированных углеводородов и др.

Антидотная терапия отличается высокой специфичностью и поэтому может быть использована только при условии достоверного клинико-лабораторного диагноза данного вида острой интоксикации. В противном случае при ошибочном введении антидота в большей дозе может проявиться его токсическое влияние на организм.

Эффективность антидотной терапии значительно снижена в терминальной стадии острых отравлений при развитии тяжелых нарушений системы кровообращения и газообмена, что требует одновременного проведения необходимой интенсивной терапии.

Антидотная терапия играет существенную роль в профилактике состояний необратимости при острых отравлениях, но не оказывает лечебного влияния при их развитии, особенно в соматогенной фазе этих заболеваний.

Среди многочисленных лекарственных средств, предложенных разными авторами в разное время в качестве специфических противоядий (антидотов) при острых отравлениях различными токсичными веществами, можно выделить четыре основные группы препаратов, не потерявших своего значения до настоящего времени.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]

Химические (токсикотропные) противоядия

Противоядия, оказывающие влияние на физико-химическое состояние токсичного вещества в ЖКТ (химические противоядия контактного действия). В целом, этот метод лечения отравлений в настоящее время относят к указанной выше группе методов искусственной детоксикации под названием энтеросорбции (гастроинтестинальная сорбция). В качестве сорбентов используют активированный уголь (в дозе 50-70 г) и различные синтетические сорбенты.

Противоядия, осуществляющие специфическое физико-химическое взаимодействие с токсичным веществом в гуморальной среде организма (химические противоядия парентерального действия). К этим препаратам относят тиоловые соединения (унитиол), применяемые для лечения острых отравлений соединениями тяжелых металлов и мышьяка, и хелатообразователи (соли ЭДТА, натрия кальция эдетат) для образования в организме нетоксичных соединений - хелатов с солями некоторых металлов (свинца, кобальта, кадмия и др.).

Биохимические противоядия (токсико-кинетигеские), обеспечивающие выгодное изменение метаболизма токсичных веществ в организме или направления биохимических реакций, в которых они участвуют, не влияя на физико-химическое состояние самого токсичного вещества. Среди них наибольшее клиническое применение в настоящее время находят реактиваторы холинэстеразы (оксимы) - при отравлениях фосфорорганическими веществами, метиленовая синь - при отравлениях метгемоглобинобразователями, этанол - при отравлениях метиловым спиртом и этиленгликолем, антиоксиданты - при отравлениях четырёххлористым углеродом.

Гипохлорит натрия (0,06% раствор - 400 мл внутривенно) обладает наиболее универсальным действием, поскольку способствует окислению различных токсикантов (обычно лекарственных препаратов), естественная детоксикация которых в организме протекает тем же путем.

Фармакологические противоядия обеспечивающие лечебный эффект вследствие фармакологического антагонизма, действуя на те же функциональные системы организма, что и токсичные вещества. В клинической токсикологии наиболее широко используют фармакологический антагонизм между атропином и ацетилхолином при отравлениях фосфорорганическими соединениями, налоксоном при отравлениях препаратами опия, между прозерином и пахикарпина гидройодидом, калия хлоридом и сердечными гликозидами. Их применение позволяет купировать многие опасные симптомы отравления перечисленными препаратами, но редко приводит к ликвидации всех симптомов интоксикации, так как указанный антагонизм обычно оказывается неполным. Кроме того, препараты - фармакологические антагонисты в силу их конкретного действия следует применять в достаточно больших дозах, превышающих концентрацию в организме данного токсичного вещества.

Биохимические и фармакологические противоядия не изменяют физико-химического состояния токсичного вещества и не вступают с ним ни в какое взаимодействие. Однако специфический характер их патогенетического лечебного эффекта сближает их с группой химических противоядий, что обусловливает возможность их объединения под одним названием - специфическая антидотная терапия.

Основные лекарственные препараты для специфического (антидотного) лечения острых отравлений

Активированный уголь, 50 г внутрь

Неспецифический сорбент медикаментозных средств (алкалоидов, снотворных препаратов) и прочих токсичных веществ

Этанол (30% раствор внутрь, 5% - внутривенно 400 мл)

Метиловый спирт, этиленгликоль

Аминостигмин (2 мг внутривенно)

Холинолитики (атропин и др ) синильная кислота (цианиды)

Атропин (0,1% раствор)

Мухомор, пилокарпин, сердечные гликозиды, ФОБ, клофелин

Ацетилцистеин (10% раствор - 140 мг/кг внутривенно)

Парацетамол бледная поганка

Натрия гидрокарбонат (4% раствор - 300 мл внутривенно)

ГБО (1-1,5 ати, 40 мин)

Окись углерода, сероуглерод, метгемоглобинобразования

Дисферал (5,0-10,0 г внутрь, 0 5 г 1 г/сут внутривенно)

Пеницилламин (40 мг/кг в сутки внутрь)

Медь, свинец, висмут, мышьяк

Аскорбиновая кислота (5% раствор, 10 мл внутривенно)

Анилин, калия перманганат

Викасол (5% раствор, 5 мл внутривенно)

Антикоагулянты непрямого действия

Натрия гипохлорит (0,06% раствор, 400 мл внутривенно)

Нитрит натрия (1% раствор, 10 мл внутривенно)

Прозерин (0,05% раствор, 1 мл внутривенно)

Пахикарпина гидройодид, атропин

Протамина сульфат (1% раствор)

Противозмеиная сыворотка (500-1000 ЕД внутримышечно)

Реактиваторы холинэстеразы (дипироксим 15% раствора 1 мл, диэтиксим 10% раствора 5 мл внутримышечно)

Магния сульфат (25% раствор 10 мл внутривенно)

Барий и его соли

Натрия тиосульфат (30% раствор, 100 мл внутривенно)

Анилин, бензол, йод, медь, синильная кислота, сулема, фенолы, ртуть

Унитиол (5% раствор, 10 мл внутривенно)

Медь и ее соли, мышьяк сулема, фенолы, хромпик

Флумазенил (0,3 мг, 2 мг/сут внутривенно)

Натрия хлорид (2% раствор, 10 мл внутривенно)

Кальция хлорид (10% раствор, 10 мл внутривенно)

Антикоагулянты, этиленгликоль, щавелевая кислота

Калия хлорид (10% раствор, 20 мл внутривенно)

Сердечные гликозиды, формалин (промывание желудка)

Эдетовая кислота (10% раствор, 10 мл внутривенно)

Свинец, медь, цинк

Метиленовый синий (1% раствор, 100 мл внутривенно)

Анилин, калия перманганат, синильная кислота

Антитоксическая иммунотерапия получила наибольшее распространение для лечения отравлений животными ядами при укусах змей и насекомых в виде антитоксической сыворотки (противозмеиная, противокаракуртовая и т. д.)

[9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16]

Читайте также: