Аскомицетов это паразиты или нет

Значение растительного мира в жизни человека и животных

Грибы-паразиты (три класса высших грибов: аскомицеты, базидиомицеты, деутеромицеты)Начиная знакомство с высшими грибами, в первую очередь следует разобраться в их многообразии. Они представлены тремя классами: аскомицеты, или сумчатые, базидиомицеты, или базидиальные, деутеромицеты, или несовершенные грибы. Аскомицеты имеют особый орган спороношения - сумку (аск), перед возникновением которой происходит половой процесс. У большинства аскомицетов в сумках образуются восемь спор. Кроме аскоспор, у сумчатых грибов существуют другие способы размножения; бесполый процесс происходит при помощи последовательно отчленяющихся от концов гиф - конидий. Вегетативное размножение происходит частями мицелия. В зависимости от расположения сумки на мицелии класс аскомицетов делится на голосумчатые, настоящие плодосумчатые и полостносумчатые грибы. Голосумчатые делятся на первичносумчатые - в основном дрожжевые грибы-сапрофиты, тафриновые и протомицетовые - возбудители болезней у культурных и дикорастущих растений. Используя ростовые вещества, такие, как индолилуксусная кислота и гиббереллин, тафриновые или экзоасковые наносят огромный вред сельскому хозяйству. Под влиянием этих химических соединений на пораженных растениях появляются опухоли, различные деформации и вздутия. Особенно страдают от этих грибов плодовые деревья. Эти фитопатогены вызывают курчавocть листьев персика и, поражая завязь, служат причиной появления "кармашков" - лишенных косточки плодов. Широко известны в народе "ведьмины метлы" - болезнь, возбудитель которой вызывает образование на ветвях вишни и черешни своеобразных "кустиков" из множества молодых побегов. Настоящие плодосумчатые делятся на плектомицеты, пиреномицеты и дискомицеты. Эти группы грибов отличаются типами плодовых тел. Большинство плектомицетов - плесневые грибы, полупаразиты и сапрофиты, вызывающие гнили у растений. Среди них есть микроорганизмы, которые используются человеком в медицине и технике. Например, аспергилловые служат источником ферментов и органических кислот. Сюда же относятся некоторые виды грибов-пенициллов, повреждающих цитрусовые во время хранения. Специальные штаммы этих микроорганизмов используются для получения пенициллина. Пиреномицеты - большая группа мучнисторосяных грибов, паразитирующих на высших растениях. Они являются настоящим бичом озимых пшениц и ячменя, яровой пшеницы и плодовых деревьев, таких, как яблоня и груша, слива и абрикос. Большой вред наносят пиреномицеты тепличному хозяйству, овощным и бахчевым культурам: огурцам и тыквам, дыням и арбузам. Эти грибы паразитируют на листьях картофеля и подсолнечника, а в некоторых районах Средней Азии и Закавказья, Крыма и Молдавии "хозяйничают" на плантациях табака. Среди грибов этой группы есть микроорганизмы, вызывающие гниль кукурузы и фузариоз злаков, спорынью на различных культурных и дикорастущих растениях. Представители семейства вальсовых на юге Украины и в Молдавии известны как возбудители усыхания, или цитоспороза, плодовых растений. Дискомицеты очень многочисленная и разнообразная группа грибов, но наибольшую опасность для растений представляет порядок гелоциевых: возбудители белой гнили озимых злаков и луговых трав, подсолнечника и моркови; бурой пятнистости листьев люцерны и айвы; антрактоза смородины и пятнистого некроза винограда. Сюда же относятся грибы - склеротинии, изучению которых посвятил немало времени М. С. Воронин. Возбудители серой гнили поражают корнеплоды свеклы и виноградную лозу, подсолнечник и плодовые деревья. Возбудители сухой гнили поражают баклажаны (рис.1).

Рис.1. Сухая гниль баклажан: Немало патогенных организмов встречается среди полостносумчатых грибов. Например, возбудители полосатого и сетчатого гельминтоспориоза ячменя и фомоза сахарной свеклы. А сколько неприятностей доставляют земледельцам некоторые виды порядка дотидеальных, вызывая корневые гнили зерновых культур, паршу и рак плодовых деревьев и т. д.!

(сумчатые грибы)Сегодня науке известно 36-ть классов грибов, объединённых в 4-е отдела - высших, несовершенных, низших и грибоподобных. И вторым из двух главных классов высших грибов являются аскомицеты (лат. Ascomycetes) или сумчатые грибы, которые имеют хорошо развитые гифы с перегородками и клетки с одним ядром. Сумчатые грибы образуют плодовые тела различной формы, в которых и образуются аски (или сумки с неподвижными спорами). А живут аскомицеты как сапротрофы на остатках растений и животных, или образуют микоризу с корневыми системами высших растений, или же паразитируют на них. К этому классу, в составе которого очень много видов, относятся несколько видов, которые вполне могут заинтересовать грибников, например: Аскомицеты (от греч. - сумка или мешок, mykes - гриб) или сумчатые грибы (а это самый большой класс грибов) объединяют организмы с септированным (разъединённым на части) мицелием (грибницей) и специфическими органами спороношения - асками (или сумками), имеющими возможность полового и бесполого спороношения, причём, во многих случаях утрачивая половой процесс полностью и тогда такие виды грибов относятся уже к классу дейтеромицетов (лат. Deuteromycetes), которые входят в отдел несовершенных грибов. На основании наличия или, наоборот, отсутствия плодовых тел и способов их образования, весь класс аскомицетов делится на 3-и подкласса: ** подкласс голосумчатые ** подкласс полостносумчатые ** подкласс настоящие плодосумчатые Подкласс голосумчатые, в свою очередь, делится на:

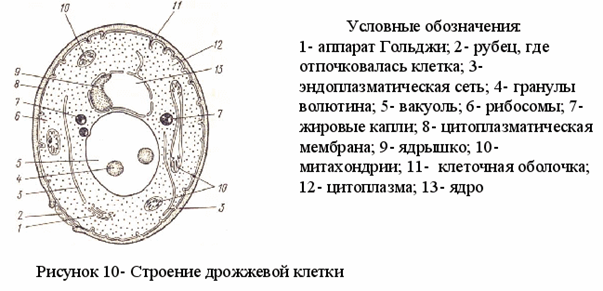

Подкласс полостносумчатые, в своём большинстве, представляют патогенные организмы, возбуждающие гельминтоспориозы или корневые гнили зерновых культур (например, ячменя) и фомозы овощных культур (например, сахарной свеклы) или паршу и рак плодовых деревьев. Подкласс настоящие плодосумчатые делятся на: Плектомицеты - большая группа плесневых грибов, типичных сапрофитов или полупаразитов, вызывающих гнили на растениях, среди которых попадаются микроорганизмы, используемые человеком в медицине и технике (например: аспергилловые грибы служат источником ферментов, органических кислот или специальные штаммы у некоторых видов пенициллов , способные повреждать цитрусовые во время их хранения, используются для получения антибиотика пенициллина. У сумчатых грибов (аскомицетов) имеются 4-е типа плодовых тел: 1) клейстотеции (клейстокарпии) - это полностью замкнутые плодовые тела, внутри которых находятся аски (сумки), освобождающиеся после разрушения их стенок. 2) перитеции представляют собой почти что замкнутые или полузамкнутые плодовые тела, то есть аски (сумки) у них окружены перидием, обычно имеют кувшинообразную форму с выводным отверстием в верхней части. 3) апотеции представляют собой открытые плодовые тела, как вместилища асков (сумок), где с верхней стороны плодового тела расположен целый слой сумок и парафиз (парафизы, пока сумки незрелые, могут смыкаться над ними своими вершинами, выполняя защитную функцию), обычно образующих чаши (блюдца). 4) псевдотеции представляют собой некие плодовые тела, при формировании которых вначале образуются мицелиальные стромы (плотные сплетения гиф), в полостях которых формируются гаметангии (специфические половые органы с образованием подвижных половых клеток (гамет), при помощи которых и происходит половой процесс с образованием асков (сумок). Сейчас в науке выделяют уже 4-е самостоятельные класса аскомицетов, это: * класс аскомицеты (лат. Ascomycetes) или эуаскомицеты (лат. Euascomycetes) - истинные (настоящие) аскомицеты; * класс архиаскомицеты (лат. Archiascomycetes) или же тафриномицеты (лат. Taphrinomycetes) - монотипные (или тафриновые) аскомицеты; * класс локулоаскомицеты (лат. Loculoascomycetes) - асколокулярные аскомицеты (с двухслойной оболочкой сумок); * класс сахаромицеты (лат. Saccharomycetes) - вторично одноклеточные аскомицеты (или грибы-дрожжи). Согласно последним, утверждённым представлениям о грибах - аскомицеты, также как и базидиомицеты (лат. Basidiomycetes), составляют вовсе не класс высших грибов, а самостоятельный отдел Ascomycota, в котором к истинным (настоящим) аскомицетам соотносится более 90 % всех видов грибов, а по строению плодовых тел и асков (сумок) их разделяют аж на 40-к порядков. Аскомицеты имеют достаточно важное значение для наземных экосистем. Обитая в основном как как сапрофиты на разных субстратах - лиственном опаде, мёртвых ветках, стволах деревьев, перерабатывая в том числе и входящие в их состав целлюлозу и лигнин (недоступные для большинства организмов) они невероятно активно участвуют в минерализации природных органических веществ и привносят существенный вклад в биологические циклы углерода и азота на Земле. Систематика Подцарство Настоящие грибы (не образуют подвижных клеток ни на одной стадии жизненного цикла) Отдел Зигомицеты (относятся к низшим грибам) Отдел Аскомицеты, или Сумчатые грибы ВИДЫ МИЦЕЛИЯ ·неклеточный (несептированный) мицелий: образован одной многоядерной гигантской клеткой (например, у зигомицетов); ·клеточный (септированный) мицелий: есть межклеточные перегородки (септы); клетки одноядерные или многоядерные. В клеточных перегородках могут оставаться отверстия, через которые цитоплазма и органоиды (включая ядра) свободно перетекают из клетки в клетку. Многие грибы для перенесения неблагопритных условий образуют плотные округлые тела, образованные сплетением гиф — склероции (др.-греч. — твёрдый). Снаружи склероции покрыты твердой темной оболочкой, защищающей внутренние светлые нежные гифы, содержащие питательные вещества. Прорастая, склероции дают начало грибнице; иногда из них сразу же образуется плодовое тело. ФУНКЦИИ ГИФ (МИЦЕЛИЯ): ·поглощение воды и питательных веществ; ·образование плодовых тел; ·образование покоющейся стадии (склероция); ·запасание питательных веществ; ·некоторые гифы могут образовывать гаустории (выросты мицелия, проникающие в клетки хозяина), ловчие петли (у хищных грибов) и др. ·Рис. Ловчие петли хищного гриба Arthrobotrys anchonia Отдел Зигомицеты ·Относятся к низшим грибам. ·По типу питания большинство сапротрофы, есть паразиты насекомых. ·Некоторые образуют микоризу на корнях высших растений. ·Мицелий несептированный, многоядерный. ·Все стадии, кроме зиготы, гаплоидны. ·Зигота образуется при соединении выростов двух разных мицелиев, разрастаясь, претерпевает мейоз и даёт начало спорангиям. ·Представитель: мукор (белая хлебная плесень). Отдел Аскомицеты (Сумчатые) ·Около 30 000 видов. ·Сапротрофные почвенные и плесневые грибов, поселяющиеся на хлебе, овощах и других продуктах. ·Представители: пеницилл, дрожжи, сморчки, строчки, спорынья. ·Мицелий гаплоидный, септированный, ветвящийся. Через поры цитоплазма и ядра могут переходить в соседние клетки. ·Бесполое размножение с помощью конидий или почкование (дрожжи). ·При половом размножении образуются сумки (аски), в которых при мейозе формируются гаплоидные споры полового спороношения. ДРОЖЖИ Дрожжи представлены большим числом видов, широко распространенных в природе. Одноклеточные или двуклеточные грибы, вегетативное тело которых состоит из одноядерных овальных клеток. Разные виды дрожжей могут существовать в диплоидной или гаплоидной фазах. Дрожжи характеризуются аэробным обменом веществ. В качестве источника углерода они используют различные сахара, простые и многоатомные спирты, органические кислоты и другие вещества. Способность сбраживать углеводы, расщепляя глюкозу с образованием этилового спирта и углекислого газа, послужила основой для введения дрожжей в культуру. С6Н12О6 → 2С2Н5ОН + 2СО2 Размножаются дрожжи почкованием и половым путем. При благоприятных условиях дрожжи длительное время размножаются вегетативным способом --почкованием. Почка возникает на одном конце клетки, начинает разрастаться и отделяется от материнской клетки. Часто дочерняя клетка не теряет связи с материнской и сама начинает образовывать почки. В результате образуются короткие цепочки клеток. Однако связь между ними непрочная, и при встряхивании такие цепочки распадаются на отдельные клетки. При недостатке питания и избытке кислорода происходит половое размножение: сливаются две клетки с образованием диплоидной зиготы. Зигота делится путем мейоза с образованием сумки с 4 аскоспорами. Споры сливаются с образованием новой диплоидной дрожжевой клетки. Рис. Почкование и половое размножение дрожжей. ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ АСКОМИЦЕТЫ Спорынья паразитирует на колосьях злаков, нанося большой урон урожаю зерновых культур. Внешне она напоминает черно-фиолетовые рожки (склероции), выступающие из колоса. Они состоят из плотно переплетенных гиф. В период созревания ржи склероции опадают на землю и зимуют под снегом. Весной на них образуются шаровидные головки красноватого цвета на длинных ножках. По периферии головки расположено множество плодовых тел (перитециев), напоминающих кувшинчики. В перитециях находятся сумки с аскоспорами. Созревание спор происходит во время цветения ржи. Созревшие споры попадают на рыльце пестика ржи и прорастают, образуя мицелий. Гифы мицелия внедряются в завязь и разрушают ее. На концах грибных нитей образуются в огромном количестве округлые конидиоспоры. При этом нити гриба выделяют сладкую жидкость — медвяную росу, привлекающую насекомых, в первую очередь мух. Перелетая с одного колоса на другой, насекомые разносят споры грибы на незараженные колосья. Конидии, попав на завязь, образуют грибницу, которая к осени уплотняется, наружные слои ее окрашиваются, и вместо зерновки в колосе формируются рожки.

|