Профилактика аскаридоза и трихоцефалеза

Вопрос 1. Черты прогрессивной организации, характерные для типа Круглые черви

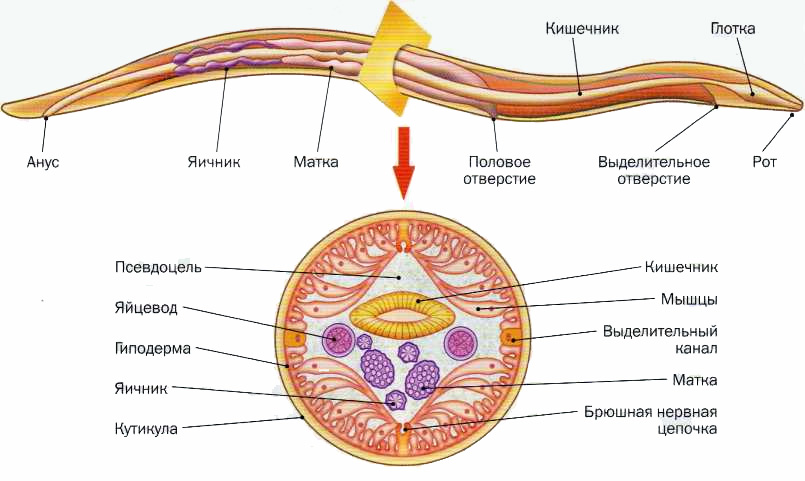

Форма тела этих организмов удлиненно-веретенообразная или нитевидная. Кожно-мускульный мешок состоит из многослойной, плотной, эластичной и нерастяжимой кутикулы, гиподермы, представляющей собой единую цитоплазматическую массу, не разделенную на отдельные клетки и содержащую большое количество ядер, и одного слоя продольных гладких мышц. Кутикула выполняет в основном защитную функцию. Мышцы располагаются в виде двух продольных тяжей —на спинной и брюшной сторонах тела. Их поочередное сокращение обеспечивает энергичные сгибательные и разгибательные движения и быстрое перемещение тела в пространстве.

-Пищеварительная система —в виде сквозной трубки с ротовым и анальным отверстиями. - Нервная система представлена продольными тяжами, соединенными кольцевидными перемычками. - Выделительная система в основе имеет протонефридиальное строение, но количество выделительных клеток исчисляется единицами. - Круглые черви раздельнополы. - Половая система построена в виде дифференцированных по длине трубок, часть которых функционирует как яичники или семенники, часть —как семяпроводы или яйцеводы, а часть —как органы, в которых накапливаются и сохраняются зрелые половые продукты. Все внутренние органы расположены в первичной полости тела, заполненной жидкостью, которая придает всему организму упругость и обеспечивает обмен веществ между органами.

Своеобразной особенностью круглых червей является то, что в состав их тела входит всегда определенное количество клеток. Это ограничивает их способность к росту и регенерации. Медицинское значение имеют представители только класса Собственно круглые черви.

Вопрос 2. Характерные черты класса Собственно круглые черви Nematoda

Крупные гельминты, самки достигают 40 см длиной, самцы 20 см. Зрелые яйца овальны и бугристы, оболочка их толстая и многослойная. Цвет желтовато-коричневый, длина до 60 мкм.

Строение представителей этого класса в основном соответствует характеристике типа в целом. В связи с тем, что свободноживущие круглые черви имеют обычно небольшие размеры и обитают в почве иногда на довольно большой глубине или в донном слое ила водоемов, где условия близки к анаэробным, многие из них способны жить без кислорода, обходясь гликолизом в процессе энергетического обмена. Кутикула, выполняющая защитные функции, также сформировалась еще у свободноживущих почвенных и донных видов нематод. Поэтому серьезной дегенерации при переходе к паразитизму они не претерпели. Адаптациями к обитанию в хозяине являются развитая половая система и у некоторых форм —органы фиксации, а также усложнение циклов развития с участием в ряде случаев промежуточных хозяев.

Круглых червей, сохранивших связь с внешней средой, яйца или личинки которых развиваются в почве, называют геогельминтами. Более специализированных паразитов, развивающихся с участием промежуточных хозяев, называют биогельминтами.

С медицинской точки зрения, следует выделить еще одну группу нематод, неспецифических паразитов человека, которые осуществляют лишь миграцию в его организме, не достигая половой зрелости. Болезни, вызываемые круглыми червями, называют нематодозами.

Распространены очень широко, обнаруживаются почти повсеместно.

Основные признаки :

- кожно-мускульный мешок есть, но развит плохо;

- почти полностью утрачена паренхима;

- появляется первичная полость тела (стенок не имеет);

- пищеварительная система из передней, средней и задней кишки. Есть анальное отверстие;

- происходит увеличение размера, форм тела – веретенообразная или цилиндрическая;

- выделительная система протонефридиального типа;

- дыхательной системы нет. Дыхание осуществляется через поверхность тела и кишечник. Обмен газами возможен т.к. кишечник омывается продуктами обмена веществ;

- имеется тургор;

- кровеносной системы нет;

- нервная система представлена окологлоточным нервным кольцом и 6 парами продольных тяжей с многочисленными перемычками;

- самка больше самца, имеет место половой диморфизм.

Вопрос 3 Сравнительный анализ аскариды человеческой, острица детская, власоглав

вид Ascaris lumbricoides

Аскарида — один из наиболее распространенных гельминтов, аскаридозом инфицировано порядка 1 млрд человек во всем мире.

Морфологические особенности. Тело аскариды сильно вытянуто, постепенно сужается на концах, круглое в поперечном сечении. Аскариды раздельнополые.

1. Самки крупнее самцов, имеют длину до 40 см; самцы — до 25–30 см.

2. У самок задний конец прямой, у самцов — заострен и загнут на брюшную сторону.

3. Снаружи тело аскариды покрыто плотной кутикулой, которая защищает ее от механических воздействий и препятствует перевариванию паразита в кишечнике хозяина.

4. Под кутикулой находится слой гиподермы, которая образует четыре валика: спинной, брюшной и два боковых.

5. Под гиподермой расположен один слой мышц, разделенный валиками гиподермы. Благодаря мышцам тело аскариды может изгибаться в спинно-брюшном направлении, двигаясь в кишечнике навстречу поступающей пище.

6. Кутикула, гиподерма и слой мышц образуют кожно-мускульный мешок.

7. Внутри кожно-мускульного мешка имеется первичная полость тела (псевдоцель).

8. Полость тела заполнена токсичной жидкостью. Жидкость находится под большим давлением и образует гидроскелет.

9. В полости тела находятся внутренние органы.

10. Пищеварительная система хорошо развита. На переднем конце тела аскариды имеется ротовое отверстие, окруженное тремя губами. Изо рта пища поступает в мускульную глотку, затем в пищевод. За пищеводом начинается средняя кишка, имеющая вид трубки, которая проходит вдоль тела. Задняя кишка заканчивается анальным отверстием.

11. Выделительная система представлена одной кожной железой, находящейся в передней части тела аскариды. От нее отходят два боковых выделительных канала, которые проходят в боковых валиках гиподермы и сзади слепо замкнуты. Спереди каналы соединяются в выводной проток, открывающийся порой.

12. Нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца и отходящих от него нервных стволов. Особенно хорошо развиты брюшной и спинной нервные стволы. Они соединяются между собой многочисленными комиссурами.

13. Дыхательная и кровеносная системы у аскариды отсутствуют.

14. Половая система имеет вид трубок разного диаметра. У самки половая система состоит из парных яичников, парных яйцеводов и парных маток, имеющих наибольший диаметр. Половая система самца состоит из одного тонкого трубчатого семенника, семяпровода, имеющего больший диаметр, и семяизвергательного канала, открывающегося в заднюю кишку, которая у самцов называется клоакой.

Жизненный цикл. Аскарида — геогельминт, ее развитие происходит без смены хозяев. Самка откладывает более 200 000 яиц в сутки. Яйца аскариды крупные, овальной формы, устойчивы к действию внешней среды. Они покрыты плотными оболочками, наружная оболочка имеет бугристую поверхность. Уничтожить оболочки яиц могут прямые солнечные лучи.

Из кишечника человека яйца попадают в почву, где при достаточной влажности, доступе кислорода и температуре +24. +30 °С в течение 15–17 дней формируется личинка. Такое яйцо с развитой личинкой называют инвазионным. При температуре ниже +12 °С яйца не развиваются, но сохраняют свою жизнеспособность.

Из почвы яйца через грязные руки, воду, овощи и фрукты попадают в кишечный тракт человека. В кишечнике оболочки яиц растворяются и из них появляются личинки. В отличие от взрослых особей личинка нуждается в кислороде.

Сквозь стенку кишечника они попадают в кровеносные сосуды и мигрируют по организму. Личинки с током крови проникают в печень, правое предсердие, желудочек сердца, а потом в легочную артерию и капилляры легочных альвеол. Личинки с этого момента начинают активно передвигаться. Они разрывают стенки капилляров и попадают в полость альвеол, бронхи и трахею. При откашливании личинки попадают в глотку.

Затем они вторично заглатываются хозяином и в тонком кишечнике через 2,5–3 месяца достигают половой зрелости. Миграция личинок по органам длится 9–12 дней.

Продолжительность жизни половозрелой особи — около 1 года.

Инвазионная форма — зрелое яйцо с личинкой.

Trichocephalus trichiurus

Морфологические особенности. Длина тела самки власоглава достигает 5,5 см, самца — 4–5 см. Этот гельминт имеет своеобразную форму тела: передний конец тела сужен и имеет вид тонкой нити, задний конец тела утолщен. В переднем, нитевидном, отделе тела размещен только пищевод; кишечник и органы половой системы расположены в задней части тела гельминта. Задний конец тела самца спирально закручен на вентральную сторону.

Яйца власоглава напоминают по форме лимон с пробочками на полюсах. Яйца светлые, прозрачные, длиной до 50 мкм.

Жизненный цикл. Власоглав паразитирует только в организме человека. Промежуточного хозяина у власоглава нет. Это типичный геогельминт, развитие которого происходит без миграции в организме человека, в отличие от аскариды человеческой. Оплодотворенная самка откладывает в кишечнике яйца, с фекалиями попадающие в почву. При оптимальных условиях (температура 26–28 °С, повышенная влажность) через 3–4 недели в яйце формируется личинка.

Заражение человека происходит при проглатывании инвазионных яиц, содержащих личинки власоглава.

В кишечнике человека под действием пищеварительных ферментов оболочка яйца растворяется, из него выходит личинка. Половой зрелости паразит достигает в кишечнике человека через несколько недель после заражения.

Продолжительность жизни паразита в организме хозяина составляет до 6 лет.

Инвазионная форма — зрелое яйцо.

Enterobius vermicularis

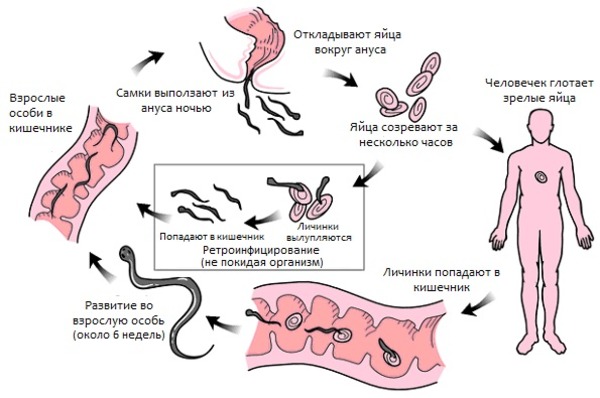

Острица кишечная (Enterobiusvermicularis) — возбудитель энтеробиоза, контактный антропоноза. Заболевание распространено повсеместно. Чаще болеют дети.

Морфологические особенности. Острица представляет собой небольшого червя белого цвета. Половозрелые самки достигают в длину 10 мм, самцы — 2–5 мм. Тело прямое, заостренное кзади. Задний конец тела самца спирально закручен на брюшную сторону, у самки — заострен. На переднем конце тела острицы находится вздутие (везикула), окружающее ротовое отверстие. С его помощью острица прикрепляется к стенке кишечника. Половая система остриц имеет типичное для всего класса нематод строение.

Яйца острицы бесцветные и прозрачные, овальной формы, несимметричные, уплощенные с одной стороны и выпуклые с другой. Размеры яиц — до 50 мкм.

Жизненный цикл. Острицы паразитируют только в организме человека. Фиксация остриц к стенке кишечника происходит, как полагают, благодаря присасывающему действию бульбуса, причем прочность присасывания облегчается плотным прилеганием к слизистой кишечника головки везикулы. Выхождение половозрелых самок происходит вследствие перенаполнения маток яйцами, сдавливающими бульбус и тем нарушающими его присасывательнуюфункцию. Оторвавшись от стенки кишечника, самки далее уже пассивно выносятся в прямую кишку, где они обычно скопляются в больших количествах до активного выхождения наружу. И откладывает в перианальных складках огромное количество яиц (до 13 000 штук), после чего погибает. Для развития яиц необходим особый микроклимат с температурой 34–36 °С и высокой влажностью (70–90 %), который поддерживается в перианальных складках. Там яйца достигают инвазионной зрелости через 4-5 часов после откладывания. Человек испытывает сильный зуд и расчесывает кожу, при этом яйца острицы попадают ему на руки и под ногти. После этого они легко переносятся на игрушки и другие вещи, а также попадают в рот человека. В кишечнике внутри яиц созревают личинки, которые в течение 2–4 недель развиваются во взрослых особей. Затем весь цикл повторяется снова.

Дети, болеющие энтеробиозом, во сне расчесывают зудящие места, при этом под ногти попадают яйца паразита, которые попадают в рот (аутоинвазия) или рассеиваются по предметам обихода и постельным принадлежностям. При проглатывании яиц они попадают в тонкий кишечник, где быстро развиваются в половозрелые паразиты.

Продолжительность жизни взрослой острицы составляет 56–58 суток. Если за это время не произошло аутоинвазии больного, наступает самоизлечение.

Инвазионная форма — зрелое яйцо.

Вопрос 4 паразито-хозяинные взаимоотношения на примере аскариды, острицы, власоглава

Любой паразит в организме хозяина — не индифферентное физическое тело, а биологически активный агент, входящий в тесный контакт с ним на физико-химическом и иммунобиологическом уровнях. Этот процесс особенно остро проявляется в системе паразит — хозяин у эндопаразитов. Сложность отношений обусловливается рядом признаков, в том числе строением внешних покровов трематод, цестод и нематод.

Аскариды:

Половозрелая особь локализуется в тонком кишечнике; при атипичной локализации — протоки печени и поджелудочной железы, яичники, дыхательные пути, лобные пазухи.

Действие на организм человека. Личиночные стадии развития аскариды в человеческом организме вызывают аллергические реакции и поражение ткани печени и легких. В миграционной стадии личинки развиваются повышение температуры до 38–39 °C, головная боль, потеря аппетита, нарушения сна, раздражительность, снижение трудоспособности, кожные высыпания и зуд.

В легочной ткани многочисленные очаги кровоизлияний становятся причиной тяжелой пневмонии. При заражении большой дозой яиц пневмония может привести к смерти больного на 6–10-е сутки. При незначительной степени заражения воспалительный процесс в легких прекращается без осложнений.

Основное воздействие аскарид заключается в отравлении организма хозяина токсическими продуктами своей жизнедеятельности, что приводит к нарушениям в работе пищеварительной, нервной и других систем. Это проявляется в расстройстве пищеварения, тошноте, рвоте, болях в кишечнике, потере аппетита и снижении массы тела.

Иногда возникают тяжелые осложнения (закупорка кишечника клубком аскарид, непроходимость желчных протоков, появление аскарид в лобных пазухах, полости среднего уха, гортани и других нетипичных местах локализации паразитов), что представляет угрозу жизни пациента. Возможна асфиксия при попадании в дыхательные пути.

ВЛИЯНИЕ ОСТРИЦ:

Локализация в организме человека. Половозрелые особи локализуются в нижних отделах тонкого кишечника и питаются его содержимым. Острицы обитают в начальном отделе толстого кишечника, слепой кишке и аппендиксе человека, не вызывая каких-либо болезненных симптомов.

Действие на организм человека. Раздражение гельминтами кожи перианальной области вызывает сильный зуд. У больных наблюдаются нарушения сна, раздражительность, вялость, потеря аппетита, боли в животе и диарея. При проникновении паразита в червеобразный отросток возможно воспаление (что бывает чаще, чем при аскаридозе). Возможны воспаление стенки кишечника и нарушение его функций. Самки могут проникать в половые пути женщин, вызывая воспаление.

Власоглавы:

Взрослый гельминт локализуется в нижних отделах тонкого кишечника (преимущественно в слепой кишке), верхних отделах толстого кишечника, червеобразном отростке. Действие на организм человека. Паразитируя в толстом кишечнике, червь повреждает передним концом слизистую оболочку его стенки и питается кровью. Передний конец тела власоглава глубоко погружается в стенку кишечника, что повреждает ее целостность и вызывает воспаление. Возникновение симптомов трихоцефалеза зависит от степени зараженности хозяина. Единичные гельминты не вызывают никаких проявлений.

При массовом заражении нарушается работа пищеварительного тракта, происходит потеря аппетита, появляются боли в животе, диарея. В местах травматических повреждений стенок кишечника при трихоцефалезе может развиться вторичная инфекция, а как осложнение — возникнуть аппендицит. Так как паразит питается кровью, развивается анемия. Часто развивается дисбактериоз.

Вопрос 5 Методы лабораторной диагностики. Общественная и личная профилактика при аскаридозе, энтеробиозе, трихоцефалезе.

Аскаридоз:

Современная медицина предлагает пациентам следующие виды исследований для обнаружения аскарид в организме человека:

1. Копрологический анализ, или исследование кала на яйца аскарид. Однако обнаружить присутствие паразитов в фекалиях можно только тогда, когда заболевание находится в кишечной фазе. Биоматериал собирают в чистую емкость и плотно закрывают крышкой. Максимальный срок хранения кала до исследования – 18 часов. Для высокой точности анализа врачи рекомендуют собирать фекалии 3-4 раза в течение 2 недель.

2. ИФА – выявление антител против аскарид. Кровь на аскаридоз можно сдать в клинической лаборатории. Анализ выполняется натощак.

3. Общий анализ крови. Если в организме пациента живут паразиты, то исследование покажет повышенное содержание эозинофилов и лейкоцитов. Если лейкоциты в норме в крови, это исключит вероятность инвазии.

4. Рентгенографическое обследование легких. На полученном снимке будут видны инфильтраты эозинофилов (скопления клеток). Но достоверность этого метода будет достигнута только в период миграции нематод.

5. УЗИ желудочно-кишечного аппарата.

Дата добавления: 2019-07-17 ; просмотров: 135 ;

Известно свыше 250 видов гельминтов. Многие из них встречаются на территории России. Однако 99,9% всех глистных инвазий приходится на долю аскаридоза, трихоцефалёза и энтеробиоза.

За последнее время участились случаи энтеробиоза, аскаридоза, трихоцефалёза у детей первого года жизни, хотя наиболее пораженным контингентом являются дети от 7 до 12 лет. Также возросло число больных, имеющих смешанные гельминтозы, причём нередко и в благополучных семьях. Двойную инвазию имеют около 30% детей, тройную – 3-5%.

Гельминты представляют серьёзную угрозу здоровью ребенка, так как потребляют необходимые для растущего организма белки, жиры, витамины, микроэлементы (кальций, железо), могут вызывать непроходимость кишечника, аппендицит, воспалительные процессы в желудке и кишечнике, повышают восприимчивость к кишечным инфекциям.

Энтеробиоз

Возбудитель энтеробиоза – острица, мелкие черви размером 2-12 мм. Источником заражения является человек. Заражение происходит при непосредственном контакте с больным, а также через загрязненные яйцами паразита предметы обихода, бельё, продукты питания.

Восприимчивость людей высокая. Болеют преимущественно дети, особенно в организованных коллективах, характерны также семейные очаги.

Симптомы заболевания: зуд и жжение в области перианальной зоны, промежности, половых органов, внутренней поверхности бедер, особенно в ночное время, когда взрослые особи выползают из кишечника и, отложив яйца в перианальных складках, погибают. Поэтому наблюдаются нарушение сна, раздражительность, на коже в указанных областях выявляются расчёсы. Иногда отмечается боль в животе, диарея.

Осложнениями являются: бесплодие у девочек, воспалительные процессы в перианальной области.

Профилактика. В случае заболевания по утрам и вечерам больному следует подмываться с мылом, носить закрытые трусы, мыть руки с мылом, вычищая содержимое из-под ногтей. Нательное белье необходимо ежедневно кипятить и проглаживать утюгом. Помещение регулярно пылесосить (особенно ковры), делать влажную уборку; посуду, игрушки, ночные горшки мыть и ошпаривать кипятком.

Аскаридоз

Возбудитель – аскарида, червь длиной 15-40 см. Источником заражения выступает инвазированный человек. Пути передачи – пищевой, водный, бытовой. Чаще инфицирование происходит при употреблении немытых овощей и ягод, что определяет преимущественную заболеваемость детей.

Восприимчивость людей высокая. Продолжительность жизни взрослых паразитов до 1 года.

Симптомы аскаридоза.

В острый период могут отмечаться:

- недомогание, слабость на фоне повышенной (чаще до 37,5°С) температуры тела;

- сыпь на теле, сопровождающаяся зудом;

- кашель, одышка, затрудненное дыхание.

В хроническую фазу (основной период):

- расстройство аппетита, боль в животе, тошнота, рвота, учащенный стул;

- снижение массы тела, сухая кожа, тонкие и ломкие волосы;

- раздражительность, капризность, беспокойный сон – у детей раннего возраста, а у старших детей – утомляемость, рассеянность, приступы головной боли.

Возможно развитие серьезных осложнений, таких как аппендицит, кишечная непроходимость, желчная колика.

Трихоцефалёз

Возбудитель – власоглав – небольшой червь, головной конец которого вытянут в виде волоса. Источник заболевания – человек. Пути передачи – пищевой, водный, бытовой. Чаще инфицирование происходит при употреблении немытых овощей и ягод, загрязненной воды. Риск заражения трихоцефалезом наиболее высок летом и осенью.

Симптомы заболевания: ухудшение аппетита, тошнота, рвота, обильное слюноотделение, учащённый стул; потеря массы тела; дисбактериоз кишечника; головная боль, быстрая утомляемость; нередко сильная боль в низу живота справа.

Профилактика аскаридоза и трихоцефалёза: необходимо строгое соблюдение правил личной и общей гигиены (мытьё рук с мылом после работ с землёй, посещения туалета, перед едой, мытьё употребляемых в пищу овощей и ягод).

Возбудитель аскаридоза - аскарида человеческая, Ascaris lumbricoides- является облигатным геогельминтом, который по многим своим особенностям отвечает морфологической характеристике класса. Собстветственно круглые черви (Nematoda). Это крупный червь веретеновидной формы с круглым поперечным сечением. Выражен половой диморфизм, самка имеет размеры от 20-40см.Размеры самца много меньше - 15-20см. На переднем конце тела терминально расположено роговое отверстие, которое окружено кутикулярными губами - одной дорсальной и двумя вентральными. Анус расположен на брюшной стороне. Участок, располагающийся за ним называется хвостом. Червь покрыт кожно-мускульным мешком, состоящим из кутикулы, гиподермы и мышц, состоящих из нескольких продольных лент, разделённых валиками гиподермы. Тело изгибается в дорсовентральной плоскости, т.е. движения ограничены. Внутри первичной полости кожно-мускульного мешка, заполненной жидкостью находится пищеварительная, выделительная, нервная и половая системы. Дыхательная и кровеносная системы отсутствуют. В пищеварительной системе, начинающейся ртом, выделяют передний, средний и задний отделы кишечника, заканчивающегося анальным отверстием. Такое строение обеспечивает движение пищи в одном направлении и её лучшее усвоение. Выделительная система представлена 1-2 -мя гигантскими клетками с отходящими вперёд и назад отростками, пронизанными каналами. Одни из них (задние) слепо заканчиваются, а идущие вперёд объединяются в общий проток, открываясь наружу экскреторной порой. По ходу боковых выделительных каналов располагаются особые фагоцитарные клетки.

Половая система у самки парная, представлена двумя яичниками, двумя яйцеводами, двумя матками, которые объединены в непарную вагину, открывающуюся на переднем конце тела. Самка имеет перетяжку, располагающейся на границе передней и средней части её. У самца на- чальный отдел половой системы представлен семенником, семяпроводом, семяизвергательным каналом, открывающимся в задний отдел кишечника. Самцы имеют значительно меньшие размеры, а задний конец их загнут на вентральную сторону. Продуцируемые аскаридой крупные яйца, имеют овальную или округлую форму, они покрыты тремя оболочками. Бугристая оболочка пигментами фекалиев окрашивается в бурый цвет, глянцевидная и бугристая оболочки способствуют перенесению неблагоприятных условий. Нервная система представляет собой типичный ортогон. Органы осязания и химического чувства способствуют лучшему реагированию на воздействия окружающей среды.

Цикл развития:Аскариды относятся к группе геогельминтов, развитие которых происходит во внешней среде без участия промежуточного хозяина. Основной путь заражения - алиментарный, но редко возможна в отдельных районах перкутанная инвазия, т.е. проникновение личинки через кожу. Окончательным хозяином для аскарид вида A. lumbricoides служит человек. Возможность паразитирования этого вида у животных, в частности у свиней, равно как и паразитирование у человека аскарид свиней A. suum, не установлена, но миграция личинок может осуществляться. В организме человека взрослые аскариды обитают в тонком отделе кишечника, где удерживаются, свёртываясь дугой или кольцом и упираясь сторонами своего тела в стенки кишечника. При массивной инвазии аскариды свёртываются в клубки или вытягиваются и располагаются вдоль стенки кишечника. Питаются они за счёт пищевой кашицы хозяина, а также поверхностными слоями слизистой оболочки. Оплодотворённые самки выделяют яйца, так что весь процесс эмбрионального развития аскарид протекает во внешней среде. Яйцо аскариды имеет 3 оболочки-белковую, глянцевид-ную и внутреннюю волокнистую, задерживающую соли и органические вещества, защищающую зародыш от химического воздействия. Оболочки яйца проницаемы для кислорода, без которого развития зародыша не происходит. Скорость развития личинки в яйце зависит от условий температуры, влажности, химической среды и состава почвы и может колебаться от 10 - 12 дней до нескольких месяцев. Яйцо становится заразным после того, как сформировавшаяся в нём личинка совершит линьку и превратится в инвазионную личинку в чехлике.

При попадании зрелого яйца в кишечник человека, личинка освобождается от яйцевых оболочек, но прежде чем достичь половозрелой стадии, совершает миграцию по кровеносному руслу и тканям хозяина. Уже через 3-4 часа после заражения личинки вследствие своей буравящей способности проникают в толщу слизистой и подслизистой оболочек, внедряются в кишечные вены, по которым попадают в воротную вену. Из воротной вены по внутридольковым капиллярам они проникают в центральные вены печёночных долек, затем в v. sublobularis и через крупные венозные стволы в нижнюю полую венултоней личинки попадают в правое предсердие и через лёгочную артерию в капилляры альвеол, а затем в просвет последних. Мигрирующие личинки могут проникать из лёгочных артерий в лёгочные вены в большой круг кровообращения и током крови заносятся в различные органы и ткани При этом, буравящая способность личинок теряется, вследствие чего они не могут вернуться в кровеносное русло, постепенно инкапсулируются и погибают. В процессе миграции личинки растут; и совершают 4 линьки, одна из которых происходит в период между 5-м и 6-м днём, вторая - через 10 дней. К этому сроку личинка достигает 1,3-2 мм, а на 15-ый день (срок попадания в кишечник) увеличивается до 1,75 - 2,37 мм. После завершения миграции в кровеносном русле и тканях личинки, движением ресничек мерцательного эпителия, выстилающего бронхи, увлекаются в полость рта и смешиваются со слюной. Будучи заглочены, они попадают снова в кишечник хозяина, где на 25 - 29-ый день проделывают ещё одну линьку (четвёртую) и развиваются во взрослых паразитов. Часть личинок, попавших в ротовую полость, может быть выплюнута. Миграция личинок аскарид продолжается 14-15 дней, весь же цикл развития (от момента попадания яиц в организм человека до момента появления в фекалиях яиц новой генерации) заканчивается в течение 63 - 84 дней. Длительность жизни аскарид не превышает года.

Патогенез. В основе патогенеза ранней фазы аскаридоза лежит сенсибилизирующее действие продуктов обмена и распада личинок, приводящее к развитию аллергических реакций. Сенсибилизация организма продолжается и во время паразити-рования взрослых аскарид в кишечнике, оказывающих, кроме того, значительное токсическое воздействие. В некоторых случаях развивается картина анафилактического шока с тяжёлыми расстройствами со стороны нервной, сердечнососудистой, дыхательной и других систем (судороги, учащение пульса и дыхания, астматическое удушье и пр.). Аскариды оказывают механическое действие на ткани и органы больного. Личинки наносят повреждения тканям во время миграции. В лёгких паразиты разрывают капилляры, вызывая кровоизлияния. Аскариды в области язв и операционных швов могут прободать кишечную стенку. Тяжёлые клинические явления возникают при извращённой локализации аскарид в желчных протоках, в протоке поджелудочной железы, органах дыхания и т.д. Клубки аскарид в кишечнике обусловливают развитие обтурационной непроходимости, спасти-ческий илеус вызывают и единичные аскариды. Аскаридоз нередко является причиной послеоперационных осложнений. Аскариды выделяют энзимы, помогающие им усваивать углеводы, белки и жиры кишечного содержимого хозяина, отрицательно воздействуя на пищеварение больного. Под влиянием аскаридоза ухудшается течение брюшного тифа, дизентерии, кори, скарлатины, при наличии аскарид любое глазное заболевание протекает тяжелее и труднее поддаётся лечению.

Симптоматология. В клиническом течении аскаридоза различают две фазы: раннюю, или миграционную, и позднюю, или кишечную.

Ранняя фаза, обусловленная миграцией личинок аскарид, характеризуется развитием кожных высыпаний и изменениями со стороны лёгких и печени. На коже могут появляться крапивница, сопровождающаяся сильным зудом, а также везикулярные и другие высыпания. Наиболее характерными для ранней фазы аскаридоза являются летучие эозинофильные инфильтраты лёгких. Изредка в лёгких возникает сухой или экссудативный плеврит. Для летучих инфильтратов весьма характерно увеличение количества эозинофилов в крови. Реакция оседания эритроцитов обычно ускорена (до 50 мм в час). У некоторых лиц развивается общее недомогание, появляются кашель и боли в груди. Температура чаще нормальная или субфебрильная и лишь изредка поднимается до 38,5-39°. Продолжительность лихорадочного периода от 1 до 8 дней. При более тяжёлой форме ранней фазы аскаридоза у больных могут развиваться бронхиты и очаговые пневмонии. Ранняя фаза аскаридоза сопровождается увеличением и болезненностью печени.

Кишечная фаза аскаридозапри паразитировании половозрелых гельминтов иногда протекает бессимптомно. Чаще, однако, аскаридоз сопровождается диспепсическими расстройствами. Больные жалуются на понижение или, наоборот, повышение аппетита, иногда на слюнотечение, тошноту со рвотой или без неё, боли в подложечной области или около пупка, понос или запор, а также чередование их. У больных аскаридозом отмечаются головные боли, раздражительность, беспокойный сон, снижение умственной и физической деятельности. Иногда, чаще у детей, возникают эпилептические и истерические припадки, симптомокомплекс Меньера, менингеальные явления, симптомы хореи. Со стороны органов дыхания при кишечной фазе аскаридоза возможны астматические припадки и бронхит. В крови устанавливается гипохромная анемия и эозинофилия.В ряде случаев в результате заноса гельминтами бактерий в желчные пути развиваются гнойный хо-лангит и абсцессы печени.В качестве осложнений аскаридоза печени могут возникнуть сепсис, гнойный перитонит, поддиафрагмальный абсцесс, гнойный плеврит и так называемый метастатический аскаридоз сердца и лёгочной артерии. В поджелудочную железу аскариды внедряются значительно реже, чем в печень. При остром аскаридозном панкреатите возникают, сопровождающиеся коллапсом боли Аскариды могут проникать в гортань, трахею и бронхи, в некоторых случаях это может привести к смерти, задушению аскаридами. Известны случаи проникновения аскарид в мочевые пути, влагалище, евстахиеву трубу. Локализация очагов аскаридоза.

Очаги аскаридоза формируются обычно в сельской местности или в неблагоустроенных районах городов. Этот гельминтоз распространен повсеместно.

Рекомендации по профилактике. Борьба с аскаридозом ведётся комплексом лечебно-профилак-тических и са-нитарно-профилактических мероприятий. Там, где инвазия носит завозной характер, ведущими мероприятиями являются лечебно- профилактические, а также санитарно - просветительные, направленные на разъяснение населению путей заражения и мер профилактики аскаридоза. Санитарно-профилактические мероприятия ведутся по линии улучшения санитарного состояния населённых пунктов, охране внешней среды от загрязнения, а также обезвреживанию нечистот, идущих на удобрение огородов и дегельминтизацию почвы. Большую роль в борьбе с аскаридозом играет санитарно-просветителъская работа среди населения, направленная на разъяснение путей заражения аскаридозом и мер по его предупреждению. Личная профилактика сводится к обмыванию овощей и фруктов, предохранению пищевых продуктов от мух и соблюдению правил личной гигиены.

Острица (Enterobius vermicularis)- возбудитель энтеробиоза. Острицы являются повсеместно распространёнными контактными геогельминтами. Паразитируют в нижних отделах тонкого кишечника и в верхних отделах толстого кишечника. Морфологические особенности.

Острица - мелкий гельминт белого цвета. Длина самки 9-12 мм, самца - 3-4 мм. Головной конец остриц снабжён кутикулярным расширением (везикула), служащим для прикрепления к тканям хозяина. Ротовое отверстие окружено тремя маленькими губами. Передний отдел пищевода имеет вид широкой трубки, отделённой от заднего глубокой перетяжкой. Задняя часть пищевода имеет сферическое расширение (бульбус). Хвостовой конец самца загнут спи- рально, и имеет по бокам кутикулярные разрастания - хвостовые крылья. У самок хвостовой конец шиловидно заострён. Матка сильно растянута, заполняет почти всю полость тела и набита яйцами. Вульва открывается в передней четверти тела в виде поперечной щели. Яйца остриц бесцветны, прозрачны, с тонкой оболочкой, ассимет-ричны. Внутри располагается почти сформированная личинка. Размеры яйца 0,050-0,060x0,02-0,030 мм.

Цикл развития. Заражение человека происходит алиментарным путём. При попадании в желудочно-кишечный тракт зрелых яиц гельминта, под действием пищеварительных соков, личинки выходят из яйца и прикрепляются к слизистой кишечника. Фиксация гельминта осуществляется за счёт бульбуса и головной везикулы. У половозрелых самок сильно растянутая матка сдавливает пищеводный бульбус, гельминты теряют способность к фиксации и под действием перистальтики спускаются в нижние отделы кишечника Выползающие через анус самки, выделяют наперианальные складки до 10-15 тыс. яиц. Движение самок осуществляется в пределах влажной зоны. Сухость кожи стимулирует яйцекладку, сразу после которой самки погибают. Самцы после оплодотворения самок погибают. Длительность жизни остриц не превьппают 3-4 недель. Личинка в яйце созревает через 4-6 часов. Из тканей хозяина она не может получить достаточное количество кислорода, этим объясняется наличие кислородной стадии в развитии яйца. Непрерывное, повторное самозаражение больного (аутореинвазия) объясняется возможностью развития личинки в яйце на теле больного. Это обстоятельство приводит к тому, что, несмотря на весьма короткий жизненный цикл остриц, энтеро-биоз может длиться годами и является одним из наиболее трудно излечимых гельминтозов.

Патогенез. В основе патогенеза энтеробиоза лежит механическое и токсическое воздействие паразита на организм человека, часто ведущее к воспалительным процессам. При проведении ректороманоскопии у некоторых детей, инвазированных острицами, наблюдается гиперемия слизистой оболочки прямой кишки, иногда эрозии, возможно проникновение микробной флоры и развитие воспалительных процессов. Особенная роль остриц в этиологии аппендицита, энтеритов, тифлитов. Нарушение моторной и секреторной функции кишечника при энтеробиозе разнообразно, и зависит от интенсивной инвазии. Основные симптомы энтеробиоза - сильный зуд, боли в животе, снижение аппетита, тошнота, иногда понос со слизью. Возможны головокружение, бессонница, может наблюдаться неврастения с истощением нервной системы. Расчесы вызывают образование трещин на перианальных складках, может появиться сыпь, развиться абсцессы, экзема, у девочек энтеробиоз может осложняться вульвовагинитом. Диагностика основывается на опросе больного, а также исследовании соскобов с перианальных складок больного, т.к. в фекалиях яйца гельминта не встречаются.

Рекомендации по профилактике.При данном гельминтозе превалирует личная профилактика - соблюдение правил личной гигиены, чистота рук, ногтей, нательного и постельного белья. Гигиена жилища, игрушек, влажная уборка помещений. Общественная санитарно-просветительская работа, осуществление соответствующих специальных мер, включающих периодические обследования на энтеробиоз детей, проведение дегельминтизации способствует значительному успеху в оздоровлении детского коллектива.

Trichocephafus trichiurus(власоглав) - облигатный геогельминт, возбудитель трихоцефалеза.широко распространенный нематодоз.

Морфологические особенности.Передний конец тела червя вытянут в длинный волосовидный придаток, что послужило основанием для русского названия власоглав, или хлыстовик. Длина паразитов достигает 4-5 см, у самок задний расширенный отдел тела изогнут в виде дуги. В нем располагается кишечник и матка. У самцов он закручен в спираль. Власоглавы локализуются в слепой кишке, червеобразном отростке, начальных отделах толстой кишки. Самки откладывают яйца, покрытые многослойной оболочкой. Яйца власоглава имеют желтовато-коричневый цвет, по форме напоминают лимон или бочонок с характерной вытянутой формой, про-бочками на полюсах. Жизнеспособность и инвазионность яиц сохраняется от 1,5 лет до 2 лет.

Власоглав развивается без промежуточного хозяина, паразитирует в толстом кишечнике, питаясь кровью. Заражение человека осуществляется алиментарным путем инвазионными яйцами. Вылупившиеся личинки обладают стилетом, они проникают в ворсинки слизистой, где находятся до 10 суток. Затем личинки выходят в просвет кишечника, достигают слепой кишки и прикрепляются к слизистой. В процессе развития личинки линяют 4 раза, половой зрелости они достигают примерно через месяц после заражения. В кишечнике человека половозрелые формы обитают около 5 лет. Патогенное влияние власоглава на организм складывается из механического и токсического воздействия, а также связано со способом питания паразита, поглощением крови и возможностью возникновения вторичной инфекции на почве механической травмы тканей кишечника. Вокруг мест внедрения головного конца паразита в тканях наблюдаются воспалительные изменения, сопровождающиеся инфильтрацией и отечностью слизистой оболочки кишечника. Власоглав является проводником микробной флоры и способствует возникновению ряда инфекций-холеры, брюшного тифа, дизентерии. Трихоцефалез при невысокой инвазии может протекать бессимптомно. Серьезные нарушения работы пищеварительного тракта, сопровождающиеся тошнотой, рвотой, слюнотечением, болями в области слепой кишки, аппендикса, в подвздошной и эпигастральных областях, понижением кислотности наблюдаются при сильном заражении. Нарушение целостности слизистой открывает ворота для вторичных бактериальных инфекций. При заболевании часто наблюдается реакция со стороны нервной системы: головные боли, головокружения,истерии, а иногда и припадки. Возможно развитие анемии.

В эпидемиологии трихоцефалеза решающую роль играет зараженный человек, представляющий собой единственный источник распространения инвазии во внешней среде. Рассеянные в почве яйца власоглава попадают на овощи, фрукты. Заражение происходит алиментарным путем через грязные руки. Заболевание встречается практически по всему земному шару. Исключены лишь районы Крайнего Севера и засушливые районы.

Диагностикаосновывается на копрологических исследованиях по обнаружению яиц гельминта. Санитарно-профилактические мероприятиясводятся к мерам общественной и личной профилактики, сходные с аскаридозом.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Читайте также: