Пускай художник паразит другой пейзаж изобразит

Сначала – текст Бродского, ниже – это новое прочтение.

И так – по очереди.

Холуй трясётся. Раб хохочет.

Палач свою секиру точит.

Тиран кромсает каплуна.

Сверкает зимняя луна.

Се вид Отечества, гравюра.

На лежаке – Солдат и Дура.

Старуха чешет мёртвый бок.

Се вид Отечества, лубок.

Собака лает, ветер носит.

Борис у Глеба в морду просит.

Кружатся пары на балу.

В прихожей – куча на полу.

Луна сверкает, зренье муча.

Под ней, как мозг отдельный, - туча…

Пускай, Художник, паразит,

другой пейзаж изобразит.

Тиран закусывает водку.

Официант с ухмылкой кроткой

Прибор меняет, - всем видна

Тирана вечная вина.

Изображаю: вот картина –

Поэт порок бичует. Вины

Ужасны согбенной страны

В строке. Сравнения срамны.

Рабы Подсолнечной Вселенной

В подвальной празднуют пельменной

Не важно что. В другой этаж

Несут плоды разбойных краж.

Поэт увял вдали пейзажа,

Им на!-рисованного в раже.

А ветер носит лай собак.

Натюр же морт. Потребен лак.

Подражая Некрасову, или Любовная песнь Иванова

Кажинный раз на этом самом месте

я вспоминаю о своей невесте.

Вхожу в шалман, заказываю двести.

Река бежит у ног моих, зараза.

Я говорю ей мысленно: бежи.

В глазу – слеза. Но вижу краем глаза

Литейный мост и силуэт баржи.

Моя невеста полюбила друга.

Я как узнал, то чуть их не убил.

Но Кодекс строг. И в чём моя заслуга,

что выдержал характер. Правда, пил.

Я пил как рыба. Если б с комбината

не выгнали, то сгнил бы на корню.

Когда я вижу будку автомата,

то я вхожу и иногда звоню.

Подходит друг, и мы базлаем с другом.

Он говорит мне: Как ты, Иванов?

А как я? Я молчу. И он с испугом

Зайди, кричит, взглянуть на пацанов.

Их мог бы сделать я ей. Но на деле

их сделал он. И точка, и тире.

И я кричу в ответ: На той неделе.

Но той неделе нет в календаре.

Рука, где я держу теперь полбанки,

сжимала ей сквозь платье буфера.

И прочее. В углу на оттоманке.

Такое впечатленье, что вчера.

Мослы, переполняющие брюки,

валялись на кровати, все в шерсти.

И горло хочет громко крикнуть: Суки!

Но почему-то говорит: Прости.

За что? Кого? Когда я слышу чаек,

то резкий крик меня бросает в дрожь.

Такой же звук, когда она кончает,

хотя потом ещё мычит: Не трожь.

Я знал её такой, а раньше – целой.

Но жизнь летит, забыв про тормоза.

И я возьму ещё бутылку белой.

Она на цвет как у неё глаза.

Подражая Бродскому, или Любовная песнь Бродского

Кажинный раз, гуляя, с этой строчки –

Про чаек – начинаю суходрочку.

Другой рукой держу у лба примочку.

У ног моих пространственную цельность

Обрыв порвал. И я согласен: рвай.

Спасли очки, надеты. Беспредельность

Проста: там, ниже – ад; там, выше – рай.

Меня подруга сделала рогатым.

Рога – пустяк, но – нравственный урон!

Я много пил, но, Кодексом заклятый,

Её с еём не шлепнул, - строг Закон.

Я напивался даже, как сапожник.

Меня почти изгнали из родни.

Но я – законов нравственных заложник, -

Мне совесть шепчет: что же ты? – звони!

У трубки – хахаль ёйный. Мы болтаем.

Он вопрошает: Как ты, Бродский, как?

Хрен знает – как. Он, страхом угнетаем,

Зовёт детей утишить, - много драк.

Я мог бы сделать много лучше деток.

Он – обогнал. Знак твёрдый, проклят будь!

Кричу в ответ, что сделал сто пометок

В свой отрывной, что прошлогодний суть.

Рукой, где ныне только банка пива,

Я ей места заветные трепал

Как мог. Диван пружиной выл тоскливо, -

Вчера как будто. Быстро уставал.

Из брюк мослы вываливались ради

Обжима на диване, - пыль столбом.

Мой рот желает воплем взвыть: О, ****и!

Но шепчет скромненько: Облом.

Её? Куда? Как птица закричала, -

Я вздрогнул, - птицу жахнул птиц!

Кричала б так же, если бы кончала.

Но я был скор, как репортёрский блитц.

Года грохочут, как атака танка.

Любовь ушла, как пар идёт в гудок.

Возьму-ка пива я, ведь пива банка

Упруга так же, как её станок.

Письма римскому другу

Нынче ветрено и волны с перехлёстом.

Скоро осень, всё изменится в округе.

Смена красок этих трогательней, Постум,

чем наряда перемена у подруги.

Дева тешит до известного предела –

дальше локтя не пойдёшь или колена.

Сколь же радостней прекрасное вне тела:

ни объятья невозможны, ни измена!

Посылаю тебе, Постум, эти книги.

Что в столице? Мягко стелют? Спать не жёстко?

Как там Цезарь? Чем он занят? Всё интриги?

Всё интриги, вероятно, да обжорство.

Я сижу в своём саду, горит светильник.

Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.

Вместо слабых мира этого и сильных –

лишь согласное гуденье насекомых.

Здесь лежит купец из Азии. Толковым

был купцом он – деловит, но незаметен.

Умер быстро – лихорадка. По торговым

он делам сюда приплыл, а не за этим.

Рядом с ним – легионер, под грубым кварцем.

Он в сражениях империю прославил.

Сколько раз могли убить! а умер старцем.

Даже здесь не существует, Постум, правил.

Пусть и вправду, Постум, курица не птица,

но с куриными мозгами хватишь горя.

Если выпало в Империи родиться,

лучше жить в глухой провинции у моря.

И от Цезаря далёко, и от вьюги.

Лебезить не нужно, трусить, торопиться.

Говоришь, что все наместники – ворюги?

Но ворюга мне милей, чем кровопийца.

Этот ливень переждать с тобой, гетера,

я согласен, но давай-ка без торговли:

брать сестерций с покрывающего тела –

всё равно что дранку требовать от кровли.

Протекаю, говоришь? Но где же лужа?

Чтобы лужу оставлял я – не бывало.

Вот найдёшь себе какого-нибудь мужа,

он и будет протекать на покрывало.

Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом.

Разыщу большой кувшин, воды налью им…

Как там в Ливии, мой Постум, - или где там?

Неужели до сих пор ещё воюем?

Помнишь, Постум, у наместника сестрица?

Худощавая, но с полными ногами.

Ты с ней спал ещё… Недавно стала жрица.

Жрица, Постум, и общается с богами.

Приезжай, попьём вина, закусим хлебом.

Или сливами. Расскажешь мне известья.

Постелю тебе в саду под чистым небом

и скажу, как называются созвездья.

Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,

долг свой давний вычитанию заплатит.

Забери из-под подушки сбереженья,

там немного, но на похороны хватит.

Поезжай на вороной своей кобыле

в дом гетер под городскую нашу стену.

Дай им цену, за которую любили,

чтоб за ту же и оплакивали цену.

Зелень лавра, доходящая до дрожи.

Дверь распахнутая, пыльное оконце,

стул покинутый, оставленное ложе.

Ткань, впитавшая полуденное солнце.

Понт шумит за чёрной изгородью пиний.

Чьё-то судно с ветром борется у мыса.

На рассохшейся скамейке – Старший Плиний.

Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.

Письма подмосковному приятелю

Нынче жарко, и столица невидимкой

за шатурскими скрывается дымами.

Непотребная погода хуже, Димка,

чем бюстгальтер с пропотевшими грудями.

Бабы – как же с ними неизбывно сложно –

то желает, то не хочет, то другая…

Хоть прекрасное вне тела и возможно, -

нас манила ли когда стезя такая?

Получил ли ты, Димон, мою посылку?

Как в деревне? Урожай теперь хорош ли?

Председателю снеси в презент бутылку.

Дружбы дар ненужным пьянством не опошли.

Я один в пустой квартире. Очень душно.

Домработница с женой попёрлись в баню.

Тараканов даже нет. Ужасно скучно.

И какие бабы там стирают грани?

Был на кладбище сегодня. Хоронили

коммерсанта из Малаховки. Остался

на поминки, - много ели, больше пили.

Коммерсанта не жалели – сам нарвался.

Ты прикинь – в обход кладбищенских законов

прямо рядом закопали генерала.

Тот – купил участок, дед же – за погоны.

На Ваганькове теперь хоронят мало.

Кто в деревне без ума – считай калека,

А в Москве, Димон, калека – кто без денег.

Вы в деревне, натурально, - человеки,

но отсутствуют и пицца, и обменник.

От властей беречься проще на морозе,

поопаснее в столице, но теплее.

А воруют – что в столице, что в колхозе.

Разобраться трудно, где ворьё наглее.

Ты со мной поедешь, девочка, конечно? –

Если на ночь – будет несколько дороже… -

Кто владелец твой – вот эта вот скворешня?

Эй, парнишка, торговать людьми – негоже.

Ну, понятно, не владелец – только крыша.

Ненадёжная ты крыша – протекаешь, -

с неба льёт, девицы мокрые, как мыши…

Или сами не намокнут, полагаешь?

На рыбалку ездил. Вот – вожусь с уловом.

Я не знаю, для чего мне столько рыбы.

Отовсюду окружают войны снова.

Испариться, что ли, напрочь – на Антибы?

Я в отпаде, Димка! Помнишь ту шалаву,

что с тобой не знала ни числа, ни меры?

Вы ещё попали с ней к ментам в облаву…

Референтка в канцелярии премьера!

Ты б собрался оторваться из деревни, -

посидели бы как прежде – до отключки.

Я бы свёз тебя, Димон, к такой царевне –

знает все, без исключенья, штучки-дрючки.

Всё-то, Дима, мы всю жизнь приумножали,

только нас делили бабы и работа.

Вскоре всем вам дам я повод для печали.

В завещаньи отписал тебе я что-то…

Всё в пыли. В пустом аквариуме – тина.

Неспеша желтеют книги в переплётах,

и никто уже не смотрит на картины,

даже мухи пропускают при облётах.

Мутны пола полированные доски.

За окном – замёрзший водосточный жёлоб.

На подставке возле лампы – ветхий Бродский.

На прохожих безразлично гадит голубь.

Песня невинности, она же – опыта

Мы хотим играть на лугу в пятнашки,

не ходить в пальто, но в одной рубашке.

Если вдруг на дворе будет дождь и слякоть,

мы, готовя уроки, хотим не плакать.

Мы учебник прочтём, вопреки заглавью.

То, что нам приснится, и станет явью.

Мы полюбим всех, и в ответ – они нас.

Это самое лучшее: плюс на минус.

Мы в супруги возьмём себе дев с глазами

дикой лани; а если мы девы сами,

то мы юношей стройных возьмём в супруги,

и не будем чаять души в друг друге.

Потому что у куклы лицо в улыбке,

мы, смеясь, свои совершим ошибки.

И тогда живущие на покое

мудрецы нам скажут, что жизнь такое.

Наши мысли длинней будут с каждым годом.

Мы любую болезнь победим иодом.

Наши окна завешены будут тюлем,

а не забраны чёрной решёткой тюрем.

Мы с приятной работы вернёмся рано.

Мы глаза не спустим в кино с экрана.

Мы тяжёлые брошки приколем к платьям.

Если кто без денег, то мы заплатим.

Мы построим судно с винтом и паром,

целиком из железа и с полным баром.

Мы взойдём на борт и получим визу,

и увидим Акрополь и Мону Лизу.

Потому что число континентов в мире

с временами года, числом четыре,

перемножив и баки залив горючим,

двадцать мест поехать куда получим.

Соловей будет петь нам в зелёной чаще.

Мы не будем думать о смерти чаще,

чем ворона в виду огородных пугал.

Согрешивши, мы сами и станем в угол.

Нашу старость мы встретим в глубоком кресле,

в окружении внуков и внучек. Если

их не будет, дадут посмотреть соседи

в телевизоре гибель шпионской сети.

Как нас учат книги, друзья, эпоха:

завтра не может быть так же плохо,

как вчера, и слово сие писати

в tempi следует нам passati.

Потому что душа существует в теле,

жизнь будет лучше, чем мы хотели.

Мы пирог свой зажарим на чистом сале,

ибо так вкуснее: нам так сказали.

Песня опыта, она же – виновности.

Ну а мы желаем постичь Камасутру,

об одежде не думать, не бегать утром.

Если климат свихнувшийся нам позволит,

вопреки мы бы жили семье и школе.

Мы не пишем, стуча по клавиатуре, -

Сеть – вот учебник и дураку, и дуре.

Никого мы не любим, и нас не любят.

Математика разума чувства губит.

Мы супружество сменим гражданским браком,

станем стаями жить, подобно собакам.

И девчонки с повадками дикой кошки

нам обломят, наставив, рога и рожки.

Потому что куклы теперь безучастны,

мы всегдашней ухмылкой смертельно опасны.

Мудрецам и философам хуже ломки

объяснять недоумкам, что мы – подонки.

Размышления наши – короче, проще.

СПИДоносцы и –носицы – будто мощи.

Переплёты тройные. Стальные двери,

и не в тюрьмах, а дома. А в тюрьмах – звери.

Трудоголики будто, трубим до ночи.

Жрём в кино кукурузу и лясы точим.

Бижутерии звон заменил одежду.

За тебя не заплатят – оставь надежду.

Нефть кончается, но мы на водороде

До природы доедем, - кирдык природе.

Мы летаем без визы до края света.

Донага Мона Лиза для нас раздета.

Потому что учтя отпускное время,

выбирая возможное, чешем темя.

Путешествовать можем куда угодно, -

но куда-то – нет денег, туда – не модно.

3

Соловьи пропоют смертям панихиду.

Опасаемся мы, хоть не кажем виду,

как ворона куста, стать для всех пропажей.

За грехи мы охотно других накажем.

Доживи мы до старости – бросят дети.

Внуки с внучками, - те из пелёнок – в нети.

Не помрём – в инвалидной сидеть коляске.

Телевизор. Соседи отводят глазки.

Разве опыт чужой для чего-то нужен?

Ясно так: завтра будет и будет хуже.

Страховой не всегда помогает полис, -

изменяются tempora, но не mores.

Потому что душа – неизменна тоже,

жизнь – всё такая же, раньше ли, позже.

Нам судьба пирожок с удачей подарит.

Только вот что: пекут пироги, не жарят.

| Иосиф Александрович Бродский | |

| |

| Статья в Википедии | |

| Медиафайлы на Викискладе |

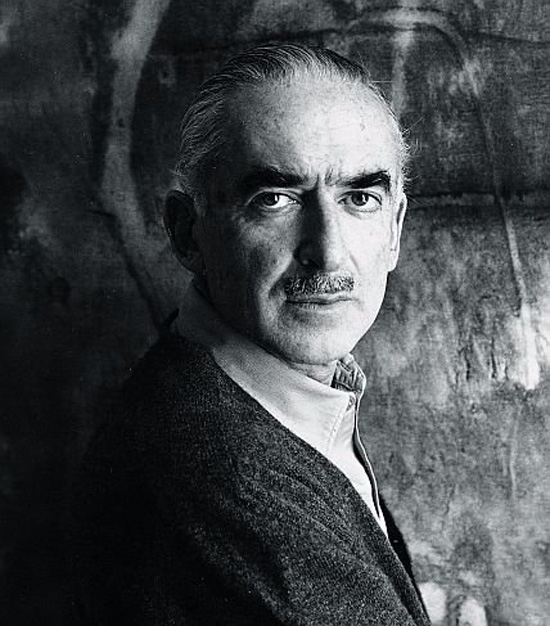

Ио́сиф Алекса́ндрович Бро́дский (1940—1996) — русский и американский поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года. Поэзию писал преимущественно на русском языке, эссеистику на английском.

Содержание

Цитаты поэтические [ править ]

Каждая могила — край земли.

Томас Стернс, не бойся коз

Безопасен сенокос.

Память, если не гранит,

Одуванчик сохранит.

Бог органичен. Да. А человек?

А человек, должно быть, ограничен.

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.

Только с горем я чувствую солидарность.

Но пока мне рот не забили глиной,

Из него раздаваться будет лишь благодарность.

Прощай,

позабудь

и не обессудь.

А письма сожги,

как мост.

Да будет мужественным

твой путь,

да будет он прям

и прост.

Гражданин второсортной эпохи, гордо

признаю я товаром второго сорта

свои лучшие мысли, и дням грядущим

я дарю их, как опыт борьбы с удушьем.

Нынче ветрено и волны с перехлёстом.

Скоро осень, всё изменится в округе.

Смена красок этих трогательней, Постум,

чем наряда перемена у подруги.

Если выпало в империи родиться

Лучше жить в глухой провинции у моря.

Холуй трясется. Раб хохочет.

Палач свою секиру точит.

Тиран кромсает каплуна.

Сверкает зимняя луна.

Се вид Отчества, гравюра.

На лежаке — Солдат и Дура.

Старуха чешет мёртвый бок.

Се вид Отечества, лубок.

Собака лает, ветер носит.

Борис у Глеба в морду просит.

Кружатся пары на балу.

В прихожей — куча на полу.

Луна сверкает, зренье муча.

Под ней, как мозг отдельный, — туча…

Пускай Художник, паразит,

другой пейзаж изобразит.

Ни страны, ни погоста

Не хочу выбирать.

На Васильевский остров

Я приду умирать.

По-русски Исаак теряет звук.

Я заражен нормальным классицизмом.

А вы, мой друг, заражены сарказмом.

Век скоро кончится, но раньше кончусь я.

И, услышавши это, хочется бросить рыть

землю, сесть на пароход и плыть,

и плыть — не с целью открыть

остров или растенье, прелесть иных широт,

новые организмы, но ровно наоборот;

главным образом — рот.

Птица уже не влетает в форточку.

Девица, как зверь, защищает кофточку.

Навсегда расстаёмся с тобой, дружок.

Нарисуй на бумаге простой кружок.

Это буду я: ничего внутри.

Посмотри на него — и потом сотри.

Эта местность мне знакома как окраина Китая!

Лучший вид на этот город — если сесть в бомбардировщик.

Твой Новый год по темно-синей

волне средь моря городского

плывет в тоске необьяснимой,

как будто жизнь начнется снова,

как будто будет свет и слава,

удачный день и вдоволь хлеба,

как будто жизнь качнется вправо,

качнувшись влево.

Мир создан был для мебели, дабы

создатель мог взглянуть со стороны

на что-нибудь, признать его чужим…

Свобода — это когда забываешь отчество у тирана.

Я писал, что в лампочке - ужас пола,

Что любовь как акт, лишена глагола.

Что не знал Эвклид, что сходя на конус,

Вещь приобретает не ноль, но Хронос.

Цитаты из прозы [ править ]

…если ты выбрал нечто, привлекающее других, это означает определенную вульгарность вкуса.

оглядываться — занятие более благодарное , чем смотреть вперёд.

Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека — всегда можно.

|

Страшный суд — страшным судом, но вообще-то человека, прожившего жизнь в России, следовало бы без разговоров помещать в рай. |

| — Из записной книжки 1970 г. |

|

Пока есть такой язык, как русский, поэзия неизбежна. Мои расхождения с советской властью не политического, а эстетического свойства. Я тоже, помню, читал, что раньше, когда ещё свидания давали, многие шары себе под кожу в член вшивали, чтоб диаметр увеличился. У члена же главное не длина, а диаметр. Потому что ведь баба, пока сидишь, с другими путается. Ну и отсюда идея, чтоб во время свидания доставить ей такое… переживание, чтоб она про другого и думать не хотела. Только про тебя. И поэтому ― шары. Из перламутра, говорят, лучше всего. Хотя, подумать если, откуда в зонах этих ихних перламутру взяться было? Или из эбонита, из которого стило делали. Выточишь себе шарик напильничком, миллиметра два-три в диаметре ― и к херургу . И херург этот их тебе под кожу загоняет. Крайняя плоть которая… Подорожник пару дней поприкладываешь ― и на свидание… Некоторые, даже на свободу выйдя, шарики эти не удаляли. Отказывались… [1] At all costs try to avoid granting yourself the status of the victim. No matter how abominable your condition may be, try not to blame anything or anybody: history, the state, superiors, race, parents, the phase of the moon, childhood, toilet training, etc. The menu is vast and tedious, and this vastness and tedium alone should be offensive enough to set one's intelligence against choosing from it. The moment that you place blame somewhere, you undermine your resolve to change anything. // "Speech at the stadium, 18 December 1988" На протяжении этого столетия русскому человеку выпало такое, чего ни одному народу (ну, может быть, китайцам досталось больше) не выпадало. Мы увидели абсолютно голую, буквально голую основу жизни. Нас раздели и разули, и выставили на колоссальный экзистенциальный холод. И я думаю, что результатом этого не должна быть ирония. Результатом должно быть взаимное сострадание. И этого я не вижу. Не вижу этого ни в политической жизни, ни в культуре. Это тем горше, когда касается культуры, потому что в общем-то самый главный человек в обществе - остроумный и извивающийся. Я говорю издалека. Думаю, что если мы будем следовать тем указаниям или предложениям, которые на сегодняшний день доминируют в сознании как интеллигентной части населения так и неинтеллигентной, мы можем кончить потерей общества. То есть это будет каждый сам за себя. Такая волчья вещь. |

| — Из интервью Иосифа Бродского, 1993 г. |

|

И теперь, и в дальнейшем, я думаю, имеет смысл заботиться о точности вашего языка. Старайтесь расширять свой словарь и обращаться с ним так, как вы обращаетесь с вашим банковским счетом. Уделяйте ему много внимания и старайтесь увеличить свои дивиденды. Цель здесь не в том, чтобы способствовать вашему красноречию в спальне или профессиональному успеху – хотя впоследствии возможно и это, и не в том, чтобы превратить вас в светских умников. Цель в том, чтобы дать вам возможность выразить себя как можно полнее и точнее; одним словом, цель – ваше равновесие. Ибо накопление невыговоренного, невысказанного должным образом может привести к неврозу. С каждым днем в душе человека меняется многое, однако способ выражения часто остается одним и тем же. Способность изъясняться отстает от опыта. Это пагубно влияет на психику.] |

| — Речь на стадионе |

|

Чем человек мельче, жальче, тем более благодарный материал он собой для мифологизации этой представляет За равнодушие к культуре общество прежде всего гражданскими свободами расплачивается. Сужение культурного кругозора — мать сужения кругозора политического. Ничто так не мостит дорогу тирании, как культурная самокастрация Тюрьма — это недостаток пространства, возмещенный избытком времени На мой взгляд, индивидуум должен игнорировать обстоятельства. Он должен исходить из более или менее вневременных категорий. А когда начинаешь редактировать — в соответствии с тем, что сегодня дозволено или недозволено, - свою этику, свою мораль, то это уже катастрофа Потому что не может быть законов защищающих нас от самих себя, ни один уголовный кодекс не предусматривает наказаний ха преступления против литературы. И среди престуvлений этих найболее тяжким является не преследование авторов, не цензурные ограничения и т.п., не предание книг костру. Существует преступление более тяжкое – пренебрежение книгами, их не-чтение. За преступление это человек расплачивается всей своей жизнью; если же преступление это совершает нация – она платит за это своей историей. О Бродском [ править ]

Александр и Татьяна Либерман. 1943 год Татьяна Яковлева Алекс был очень хорош собой – седой, стройный, зеленоглазый, с коротко подстриженными усами. Безукоризненные манеры и блестящее произношение на русском, английском и французском языках делали его совершенно неотразимым. Знакомясь с нами, он задал несколько обязательных в таких случаях вопросов и выслушал нас с таким вниманием, будто в эти несколько минут мы были в музее одни и вокруг не толпились восторженные почитатели – поздравить и пожать ему руку. Эта черта – способность абсолютно сосредоточить свое внимание на собеседнике, – встречается среди людей его ранга очень редко. Александр Семенович Либерман Татьяна Либерман Художники за работой, их портреты, их полотна и скульптуры, инструменты, которыми они пользовались, их жилье и вещи, предметы, которые являлись для них источником вдохновения. Все фиксировалось тщательно и скрупулезно. Алекс пытался продемонстрировать, из каких зрительных впечатлений рождаются художественные образы того или иного мастера. . Александр Либерман родился в Киеве 4 сентября 1912 года. Его отец, Симон Либерман, управлял крупнейшими лесными угодьями России, включая земли герцога Ольденбургского, дяди Николая Второго, а также был советником правительства по экспорту русского леса. Его мать, актриса и режиссер Генриетта Паскар, была основателем и директором первого в Москве Государственного детского театра. Алекс рассказывал, что в детстве он был нервным и необузданным ребенком, учился отвратительно и в возрасте восьми лет был выгнан из всех приличных московских школ. В 1921 году Симон Либерман отправился по распоряжению Ленина в Лондон для заключения торговых контрактов и увез сына с собой. Вернулся он с подписанными контрактами, но без Алекса. Словно предчувствуя трагические, неуправляемые события в России, он оставил сына в Англии у своего приятеля, наркома внешней торговли Красина. В его семье Алекс прожил три года. В 1924 году закрыли Детский театр Генриетты Паскар за то, что она не ставила революционных спектаклей, угодных большевикам. Друзья предупредили, что над их головой сгущаются тучи. Каждый день Симона Либермана вызывали на допросы в ЧК. Каждую ночь с бритвенным лезвием под подушкой он ждал ареста. Спасла его международная известность. В 1926 году он и Генриетта Паскар получили разрешение покинуть Советский Союз. На этот раз – навсегда. Либерманы переехали в Париж, и Алекс поступил в Академию художеств, где изучал историю искусств, живопись, философию, архитектуру, фотографию и редакторское дело. Генриетта Паскар стала выступать на парижской сцене в качестве танцовщицы. Ее хореографом была Бронислава Нижинская, эскизы костюмов делал Ланвен, декорации – Марк Шагал. Алекс рисовал афиши. Франсин и Либерманы В 1960 году состоялась первая персональная выставка абстрактных работ Либермана, а уже десять лет спустя он вошел в плеяду самых признанных американских абстрактных экспрессионистов. Сердцем дома была просторная гостиная с камином. В углу у окна размещался круглый стол со стеклянной столешницей, за которым могли усесться не более восьми человек. Так что большие приемы устраивались а la fourсhette. Впрочем, гости не переводились. Алекс был к поэзии равнодушен, но Татьяна любила и прекрасно знала Серебряный век. Знаток русской поэзии Шмаков обладал феноменальной памятью. Так что эти двое нашли друг друга. Вместе они являли собой примечательную картину: в шезлонгах, среди розовых кустов, с видом на необъятные американские дали, – они часами читали наизусть Блока, Анненского, Гумилева, Мандельштама, Ахматову и Цветаеву. Не был забыт и Маяковский. А когда к ним присоединялся Иосиф, Татьяниному счастью не было предела. Роскошный образ жизни и обслуживающий персонал – садовник, горничная, шофер, живущая медсестра, два инженера для расчетов устойчивости либермановских гигантских скульптур – стоили астрономических денег. Впрочем, судьба распорядилась иначе. Первым, 21 августа 1988 года, в возрасте 48 лет умер Гена Шмаков. Три года спустя, 28 апреля 1991 года, умерла Татьяна Алексеевна Либерман. Кончина Татьяны, с которой Алекса связывали пятьдесят лет счастливого брака, была для него страшным ударом, повлекшим второй, тяжелейший инфаркт. Единственным шансом спасти его была операция на сердце, но врачи сомневались, что он сможет ее перенести. Алекс настоял, и операция прошла успешно. Выходила его медсестра Мелинда, которая до этого в течение нескольких лет ухаживала за Татьяной и на руках у которой Татьяна скончалась. Полуиспанка-полукитаянка, Мелинда родилась и выросла на Филиппинах. Она была преданная и деликатная, обладала живым и быстрым умом и прекрасным чувством юмора. Ее уход и забота не только спасли Алексу жизнь, – он вернулся к полноценной творческой деятельности. Впрочем, один он жить уже не мог и попросил Мелинду к нему переехать. Но в Либермании Алекс оставаться не захотел. Там все было создано руками Татьяны. Без нее и дом, и розовый сад были безжизненны и пусты. Алекс продал свое поместье, чтобы никогда туда больше не возвращаться. Два года спустя он женился на Мелинде Печангко и прожил с ней восемь счастливых лет. Александр Либерман скончался на руках у Мелинды в Майами 17 ноября 1999 года на восемьдесят восьмом году жизни. В завещании он распорядился, чтобы тело его было кремировано и прах увезен на Филиппины, на родину Мелинды. Людмила Штерн Каждый год, в течение двадцати лет, он бывал в Риме и проводил много времени на Капитолийском холме. Трапецеидальная площадь, окруженная тремя дворцами, с конной статуей Марка Аврелия в центре – этот эпицентр Римской Империи, – поражала и очаровывала Либермана своим эстетическим совершенством. Скульптуру Марка Аврелия работы Микеланджело он фотографировал в разное время года, в разное время дня, в самых разнообразных ракурсах, при самом различном освещении. Собралась настоящая коллекция уникальных фотографий, и Либерман считал, что настало время эти фотографии издать. Зная, как Иосиф знает и любит древний Рим, Алекс спросил Бродского, не согласится ли он написать для этой книги эссе о Римской Империи и Марке Аврелии. (Я в очередной раз поразилась его деликатности – просьба сопровождалась словами «мне неловко вас беспокоить, я понимаю, как вы заняты, но если вы найдете время. и т. д.) Если Либерман был очарован скульптурой Микеланджело и архитектурным шедевром, созданным вокруг статуи, то Бродский был поклонником и почитателем Марка Аврелия. Процитировано 7 раз Читайте также:

|