Синдром лестницы шейного отдела у ребенка

- Все

- А

- Б

- В

- Г

- Д

- И

- К

- Л

- М

- Н

- О

- П

- Р

- С

- Т

- Ф

- Х

- Ц

- Э

Синдром лестничной мышцы

![]()

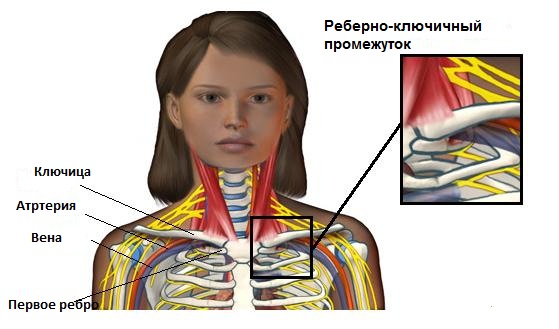

Типы синдрома лестничной мышцы.

- Нейрогенный - при котором происходит компрессия плечевого сплетения. Это наиболее распространенный тип СЛМ

- Венозный - при этом типе происходит сдавление подключичной вены. Встречается в 4% случаев.

- Артериальный тип - наиболее редкий, при котором происходит компрессия подключичной артерии.

Синдром лестничной мышцы может быть причиной выраженного болевого синдрома и нередко диагноcтика вызывает затруднения. СЛМ может повлиять на многие аспекты жизни ( работоспособность, отдых ,физическую активность). При отсутствии адекватного лечения этот синдром может привести к повреждению нервов сосудов и даже иногда к атрофии конечности. Но в настоящее время, лечение этого синдрома достаточно успешно.

Причины заболевания

Для полноценной работы сосудам и нервам необходимо определенное пространство. Компрессия сосудов в реберно-ключичном промежутке может привести к повреждению или, в редких случаях, к потери конечности. Для того чтобы нормально функционировать нервам и кровеносным сосудам необходимо соответствующее пространство. При компрессии, соответственно, нарушается их функция. Сжатие кровеносных сосудов на выходе из грудной клетки может ухудшить кровоток к и от руки. Это также может способствовать формированию кровяного сгустка (тромба), который может далее замедлить или полностью заблокировать кровоток через поврежденный сосуд. Если происходит разрыв сгустка, он может спуститься в руку, блокируя мелкие кровеносные сосуды в руке. Иногда, тромб мигрирует в легкие – опасное для жизни состояние, называемое легочной эмболией. Нервы также нуждаются в пространстве, чтобы иметь возможность растяжения, когда рука движется. Если нерв на выходе из грудной клетки сжат или не может двигаться свободно, то пациент не сможет двигать рукой как обычно. Боль и нарушения чувствительности в руке нередко сопровождают это состояние.

Факторы риска синдрома лестничной мышцы (СЛМ):

- Пол – У женщин чаще бывает СЛМ - синдром, чем у мужчин.

- Возраст – Синдром чаще развивается в возрасте от 20- 50.

- Заболевания – СЛМ - синдром часто связан с другим заболеванием, такими как повреждение ротаторной манжетки плеча, остеохондроз шейного отдела позвоночника, травма плечевого сплетения, сахарный диабет, гипотиреоз.

Причины

СЛМ происходит в результате сжатия нервов или сосудов на выходе из грудной клетки. Основные причины:

- Травма – Травматический эпизод может быть причиной повреждения костной ткани или мягких тканей на выходе из грудной клетки. У большинства людей с СЛМ в анамнезе был тот или иной эпизод ДТП, травма на производстве или в быту.

- Врожденные аномалии – такие, как дополнительное ребро или плотная связка, соединяющая позвоночный столб с ребром, может уменьшить реберно-ключичный промежуток.

- Нарушение осанки – провисание плеч или избыточный наклон головы вперед могут оказывать компрессию на участок выхода нервов и сосудов из грудной клетке.

- Частые повторяющиеся движения могут привести к износу тканей и привести к СЛМ. Примером могут быть движения связанные с подъемом руки (опускается ключица и реберно-ключичный промежуток уменьшается) например плавание, бейсбол, теннис, тяжелая атлетика.

- Другие причины – Увеличение веса (при беременности или ожирении), чрезмерно развитые мышцы шеи (от занятий тяжелой атлетикой или единоборствами), или длительная фиксация рук в одном положении (работа на компьютере) может оказывать дополнительное давление на нервы и кровеносные сосуды. Болезни, при которых нарушается функция нервов, такие как гипотиреоз и диабет, могут быть предрасполагающими факторами неврогенного СЛМ.

Cимптомы

Симптомы СЛМ различаются, в зависимости от того сжаты кровеносные сосуды или нервы.

- Боль или болезненность в шее, плече, руке

- Онемение или покалывание в шее, плече, руке

- Слабость мышцы или участки провала мышц в руке

- Трудности при выполнение задач мелкой моторики; быстрая утомляемость

- Отечность руки

- Боль или глубокая болезненность в шее, плече или руке

- Онемение, покалывание или тяжесть в руке

- Изменения цвета кожи – рука или пальцы бледнеют

- Изменения температуры кожи – рука или пальцы кисти более холодные, чем остальная часть кожи

- Маленькие черные пятна на пальцах

- Слабый или отсутствующий пульс в руке

- Пульсирующая опухоль в районе ключицы

- Набухание руки

- Боль или глубокая болезненность в шее, плече или руке

- Онемение, покалывание или тяжесть в руке

- Изменения цвета кожи – рука или пальцы становятся синюшными

- Уплотнение в области подключичной вены

- Визуально заметная венозная сеть на грудной клетке.

Осложнения

В течение длительного времени некоторые пациенты рефлекторно проявляют реакцию на боль мышечной фиксацией. Им приходится удерживать жесткую определенную позу для того, чтобы уменьшить боль. Но, к сожалению, это рефлекторная мышечная защита усугубляет течение заболевание и, в итоге, приводит к увеличению болей. Мышечный дефанс потом, в свою очередь, требует отдельного лечения. Важно начинать лечение при СЛМ на его ранних стадиях. При отсутствии лечения СЛМ может привести к значительному повреждению нервов или сосудов, вплоть до потери конечности.

Диагноcтика

Диагностика СЛМ может быть трудной задачей. Симптомы варьируют и по характеру и по выраженности, в зависимости от конкретного человека. Кроме того, симптомы аналогичны тем, что бывают при других заболеваниях (например - повреждение ротаторной манжеты, заболевания шейного отдела позвоночника, приводящие к компрессии корешков и т.д.). История болезни и физикальный осмотр помогает выяснить начало заболевания, характер симптомов, их зависимость от положения тела. Кроме того, существуют и внешние признаки этого заболевания (отечность руки, изменение цвета, нарушение чувствительности, ограничение объема движений в плече). Во время физикального обследования врач может проводить процедуры ( манипуляции ) для выявления симптоматики ( пульсовое давление на руках в различных позициях руки как больной, так и здоровой ) .

- Электромиография (ЭМГ) – ЭМГ помогают проверить, как функционируют нервы и мышцы. Маленькие игольчатые электроды вводятся в мышцу, где есть проблемы. Электроды измеряют электрическую активность мышцы, иннервируемую тем или иным нервом. Патологическая реакция мышцы предоставляет информацию о состоянии нерва, идущего в эту мышцу. Кроме того, ЭМГ позволяет определить скорость проведения импульса по нервному волокну. Выполняется это с помощью электродов, помещенных на кожу. Скорость проведения импульса по каждому нервному волокну имеет определенное среднее значение, и отклонение свидетельствует о повреждении нервного волокна.

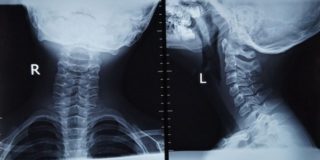

- Рентгенография позволяет диагностировать костные изменения в грудной клетке и ребрах (наличие дополнительного цервикального ребра).

- Лабораторные обследования - общие анализы крови, кровь на гормоны, кровь на сахар помогают при диагностике СЛМ.

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) – позволяет визуализировать мягкие ткани тела МРТ выяснить причину компрессии нерва или сосуда.

- Компьютерная томография (КТ) - позволяет более четко визуализировать изменения в костных тканях.

- Ультразвуковое исследование – С помощью ультразвуковой волны удается визуализировать мягкие ткани сосуды наличие тромбов стенозов.

- Ангиография – Рентгенологическое исследование с использованием контраста применяется для диагностики поражений сосудов. Ангиография артерий и вен используется для диагностики блоков и других проблем кровеносных сосудов.

Лечение

- НПВП - нестероидные противовоспалительные препараты. Эти лекарства помогают уменьшить боль и воспаление (отечность покраснение). Например: аспирин, ибупрофен (Advil), напроксен (Aleve) и целекоксиб (Целебрекс) мовалис

- Миорелаксанты - часто используется для лечения мышечных спазмов, эти препараты могут облегчить боль, релаксируя мышцы. Циклобензаприн (Flexeril), каризопродол (Soma), диазепам (валиум), метокарбамол (Robaxin) и тизанидина (Zanaflex).

- Нейропатические препараты - Принцип их действия основан на изменениях в нейротрансмиттерной передачи болевых импульсов в спинной и головной мозг. Лекарства, которые могут помочь уменьшить боль , влияя на нейротрансмиттеры включают флуоксетин (прозак), сертралин (Золофт), пароксетин (паксил), циталопрам (Celexa), венлафаксин (Effexor), амитриптилин (Elavil), имипрамин (Tofranil), дезипрамин (Norpramine) , доксепин (Sinequan) и amoxapine (Ascendin).

- Опиоиды - Наркотические аналгетики применяют только при очень сильных болях после того, как исчерпаны возможности применения обычных анальгетиков. Возможна комбинация опиатов с НПВС (для усиления анальгезирующего действия).

Лечебная физкультура является одной из важнейшей составляющей лечения СЛМ. Подбор определенных упражнений помогает улучшить осанку, правильное распределение мышечных нагрузок. Упражнения помогают увеличить объем движений в конечности. Растяжка и укрепление мышц плеча и грудных мышц может помочь в увеличение и ослабить давление на нервы и кровеносные сосуды в реберно-ключичном промежутке.

• Существует широкий диапазон движений как пассивных, так и активных.

Различные физиотерапевтические методики позволяет снять отек, воспаление, восстановить кровообращение и уменьшить компрессию нервов.

Использование определенных техники мануальной терапии позволяет провести мобилизацию позвоночника и ребер увеличить объем движений в плечевом суставе.

Иногда применяются для диф.диагностики и лечения. Но, учитывая анатомические особенности этой зоны, инъекции должны проводиться врачом с опытом проведения таких манипуляций.

Иглотерапевты считают, что здоровое тело содержит каналы, через которые проходят потоки энергии. Когда эти каналы закрываются, энергия блокируется что и приводит к различным заболеваниям. Иглы вводятся в определенные точки ( биологически активные ). В определенных случаях иглотерапия позволяет уменьшить боль и восстановить проводимость по нервным волокнам.

Массаж может помочь снять стресс и расслабить напряженные мышцы. Массаж помогает увеличить кровоток в тканях организма, и помогают мышцам избавиться от продуктов метаболизма.

Использование материалов допускается при указании активной гиперссылки на постоянную страницу статьи.

Синдром лестничной мышцы — это совокупность нейрогенных и сосудистых нарушений, возникающих при компрессии проходящих между лестничными мышцами сосудов и нервов. Клиническая картина представлена цервикалгией, брахиалгией, симптомами артериальной недостаточности или венозного застоя, трофическими нарушениями в верхней конечности. Диагноз устанавливается на основании осмотра, данных неврологического статуса, результатов рентгенографии, КТ, МРТ, УЗДГ, электронейромиографии. Лечение – фармакотерапия в сочетании с немедикаментозными методиками (мануальная терапия, физиотерапия, массаж, кинезиотерапия, остеопатия), при недостаточной эффективности проводятся хирургические операции.

МКБ-10

- Причины СЛМ

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы

- Осложнения

- Диагностика

- Лечение СЛМ

- Прогноз и профилактика

- Цены на лечение

Общие сведения

Причины СЛМ

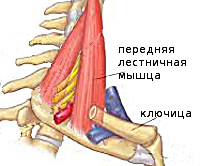

Различают переднюю, среднюю и заднюю лестничные мышцы. Они начинаются от поперечных отростков шейных позвонков и крепятся к двум первым рёбрам. Указанные мышцы участвуют в поворотах головы, поднимают верхние рёбра при вдохе. Между мышцами проходят иннервирующие руку нервные стволы плечевого сплетения, между первой и второй лестничной мышцей — подключичная артерия и вена. При уменьшении межлестничного пространства происходит компрессия расположенных в нём анатомических образований, развивается синдром лестничной мышцы. Основными этиофакторами СЛМ выступают:

- Шейный остеохондроз. Раздражающее воздействие остеофитов на нервные корешки потенцирует и поддерживает рефлекторное тоническое сокращение лестничных мышц. Верхние рёбра приподнимаются, межлестничное расстояние уменьшается, вызывая сдавление сосудов и нервных волокон.

- Искривление позвоночника. Избыточный шейный лордоз, нарушение осанки, патологическая установка головы с наклоном вперёд приводят к изменению анатомического взаиморасположения костных и мышечных структур, формирующих межлестничное пространство. В результате отмечается уменьшение последнего и возникновение компрессии.

- Травмы.Перелом ключицы, 1-2-го ребра, травмирование мягких тканей шеи, верхних отделов грудной клетки обуславливают изменение конфигурации межлестничного промежутка, его дополнительное уменьшение за счёт отёчности травмированных тканей. Травма нервов может становиться причиной нейрогенного СЛМ.

- Врождённые аномалии. Из-за наличия дополнительного ребра, уплотнения связки, соединяющей ребро и позвоночник, расстояние между ключицей и верхними рёбрами сокращается. Создаются условия, вызывающие сдавление нервно-сосудистого пучка в межлестничном пространстве.

- Занятия спортом. Регулярные занятия тяжёлой атлетикой, отдельными видами единоборств, плаванием приводят к увеличению объёма шейных мышц, что может провоцировать компрессию. Развитие СЛМ вследствие повышенной нагрузки на ткани данной области возникает при занятиях бейсболом, баскетболом, теннисом, поскольку они связаны с подъёмом руки вверх.

- Увеличение веса. Значительный набор массы тела при ожирении, в период беременности сопровождается увеличением объёма тканей шеи. Следствием этого становится уменьшение межлестничного промежутка, приводящее к возникновению СЛМ.

Формированию скаленус-синдрома способствует непропорциональное развитие шейной мускулатуры, длительное вынужденное положение руки (например, при работе за компьютером). Предрасполагающими факторами нейрогенного СЛМ являются эндокринные заболевания, протекающие с поражением нервных стволов (сахарный диабет, гипотиреоз). К факторам риска относят также женский пол, возраст старше 20 и моложе 50 лет.

Патогенез

Волокна плечевого сплетения дают начало нервам, иннервирующим плечо и верхнюю конечность. Их компрессия вызывает боли, сенсорные расстройства, снижение мышечной силы. Функциональная слабость мышц потенцирует нарушения биомеханики плечевого сустава, изменения последовательности включения мышц плечевого пояса в двигательный акт с формированием патологических моторных паттернов. Из-за изменения двигательных стереотипов повышается нагрузка на мышцы, что выступает дополнительным патогенетическим звеном в развитии СЛМ.

Подключичная вена и артерия обеспечивают кровоснабжение верхней конечности. Вследствие компрессии артерии ухудшается кровенаполнение сосудов руки, возникают нарушения трофики в ее тканях. Сдавление вены ведёт к ограничению оттока крови из сосудов верхней конечности, развивается венозный застой. Кровоснабжение конечности нарушается, формируются трофические расстройства.

Классификация

В большинстве случаев скаленус-синдром протекает со смешанными нейрососудистыми расстройствами. В зависимости от ведущего механизма в клинической картине преобладают нервные или сосудистые симптомы. Согласно патогенетической классификации различают три основных вида синдрома лестничной мышцы:

- Нейрогенный — возникает вследствие сдавления нервов плечевого сплетения. В клинике доминируют чувствительные расстройства, болевой синдром, периферический парез руки.

- Артериальный — развивается при компрессии подключичной артерии. Проявляется онемением, бледностью и похолоданием кожных покровов, снижением пульсации артерий поражённой конечности.

- Венозный — формируется при сдавлении подключичной вены. Характеризуется отёчностью, цианозом, расстройством чувствительности верхней конечности.

Симптомы

Для патологии типична острая манифестация клинической симптоматики с интенсивной болью в шее (цервикалгией), иррадиирующей вдоль верхней конечности. У ряда больных отмечается головная боль (цефалгия), изолированная боль в руке (брахиалгия). При левосторонней локализации патологии возможны псевдокардиалгии. Пациенты связывают появление болей с предшествующим статическим перенапряжением мускулатуры плечевого пояса и шеи. Усиление болевых ощущений провоцируют повороты головы, движения в плечевом суставе, глубокий вдох. Для облегчения состояния больные ограничивают указанные движения.

Наряду с болевым синдромом наблюдается снижение тонуса и силы мышц поражённой конечности с постепенным развитием атрофических изменений. В первую очередь страдает мелкая моторика, пациент испытывает затруднения при необходимости взять мелкие предметы, застегнуть пуговицы. Характерны жалобы на онемение пальцев, отёчность, покалывание или жжение в руке. Артериальная компрессия сопровождается нарушением чувствительности, бледностью кожи руки, затруднённым прощупыванием пульса. Расстройство венозного оттока проявляется синюшностью кожи, расширением подкожной венозной сети, отёком.

Осложнения

Укорочение лестничной мышцы приводит к подъёму двух верхних рёбер с выключением их из акта дыхания. Изменяется положение остистых отростков позвонков, что обуславливает образование шейного горба. Скаленус-синдром может вызывать нейродистрофические изменения тканей плечевого сустава с развитием плечелопаточного периартроза и стойким ограничением движений в плече. Серьёзным осложнением является вертебро-базилярная недостаточность (ВБН) — нарушение кровоснабжения затылочных долей и основания головного мозга. ВБН проявляется головокружением, неустойчивостью походки, цефалгией затылочной локализации, тошнотой, рвотой, снижением остроты зрения, фотопсиями.

Диагностика

Основные диагностические трудности связаны со схожестью клинической картины СЛМ и вертеброгенного корешкового синдрома, наличием у многих пациентов признаков остеохондроза. Неполное физикальное обследование больного приводит к ошибочному диагностированию шейного радикулита и некорректному назначению лечения. Первоначально предположить синдром лестничной мышцы позволяют выраженные сосудистые нарушения. Перечень обследований, необходимых для установления диагноза, включает:

- Осмотр невролога. Отмечается анталгическая установка головы, ограничение двигательного объёма в плече и шейном отделе позвоночного столба. Пальпаторно определяется уменьшение длины лестничной мышцы, высокое стояние верхнего ребра, его ограниченное участие в дыхательных движениях. В поражённой конечности выявляется гипотония, гипорефлексия, парез, болевая гипестезия по корешковому типу, снижение пульсации на лучевой артерии. Пробы Танноци и Эдсона положительные.

- Рентгенография.Рентгенография грудной клетки позволяет диагностировать наличие дополнительного ребра и прочие пороки развития. Рентгенография шейного отдела обнаруживает остеохондроз, снижение высоты межпозвонковых промежутков.

- Электронейромиография. ЭНМГ регистрирует нейрофизиологические признаки частичного блокирования прохождения нервных импульсов на подключичном уровне. При определённом стаже заболевания данные свидетельствуют о дегенеративных изменениях нервных стволов на указанном уровне.

- Томография. КТ позвоночника в шейном отделе обеспечивает детализацию костных изменений. МРТ шейного отдела визуализирует мягкотканные структуры, даёт возможность исключить межпозвоночную грыжу, спинальную опухоль.

- Допплерография брахиоцефального ствола. УЗДГ сосудов мозга проводится для оценки кровотока в подключичных сосудах. Определяется сужение просвета сосудов на уровне лестничных мышц.

Скаленус-синдром необходимо дифференцировать от межпозвоночной грыжи шейного отдела, радикулита, корешкового синдрома опухолевой этиологии. Исключить данные заболевания помогает проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии. При левостороннем СЛМ с симптоматикой кардиалгии дифдиагноз проводится с приступами стенокардии, инфарктом миокарда, нейроциркуляторной дистонией. Может потребоваться консультация кардиолога, ЭКГ, эхокардиография.

Лечение СЛМ

Разработано множество методов лечения СЛМ, начиная от фармакотерапии и заканчивая лечебной физкультурой. Понимание патогенетических механизмов развития синдрома привело к широкому распространению немедикаментозных методик, позволяющих восстановить нормальные анатомические взаимоотношения структур, ограничивающих межлестничное пространство, и двигательный паттерн. Эффективность фармакотерапии ограничена – она значительно облегчает состояние пациентов с интенсивным болевым синдромом, способствует расслаблению и улучшению метаболизма мышечных тканей, но не может воздействовать на причины, вызывающие заболевание. Выраженные сосудистые и неврологические нарушения, резистентность к консервативной терапии обуславливают необходимость операций. В процессе лечения возможно использование следующих методов:

- Медикаментозная терапия. Купирование болей проводится обезболивающими, нестероидными противовоспалительными препаратами в комбинации с седативными средствами. Интенсивный болевой синдром является показанием к лечебным блокадам с введением глюкокортикоидов и местных анестетиков. Для снятия тонического мышечного напряжения назначают миорелаксанты, для поддержания трофики нервных стволов — витамины группы В.

- Немедикаментозные методы. Восстановление правильных анатомических взаимоотношений достигается сеансами остеопатии или мануальной терапии. Расслаблению мышц способствует миофасциальный массаж, постизометрическая релаксация. Обезболивающим и противовоспалительным эффектом обладает УЗ-терапия, магнитотерапия, ультрафонофорез с лидокаином или гидрокортизоном. Кинезиотерапия направлена на восстановление физиологичных двигательных паттернов. Для укрепления мышечной ткани применяется ЛФК, массаж, грязелечение.

- Хирургические вмешательства. Основными методами оперативного лечения являются скаленотомия (рассечение лестничной мышцы), резекция первого ребра, скаленотомия с одновременной резекцией ребра. Зачастую скаленотомию дополняют периартериальной симпатэктомией. При нарушении проходимости подключичных сосудов выполняют соответствующие реконструктивные сосудистые операции. При наличии костных аномалий производят их коррекцию: удаление шейного ребра, гипертрофированного поперечного отростка VII шейного позвонка.

Прогноз и профилактика

Своевременная постановка диагноза и комплексная терапия позволяют добиться полного выздоровления пациента. Некорректная диагностика и лечение СЛМ как шейного радикулита приводит к временному улучшению с последующим рецидивированием симптоматики. Рецидивы после хирургического лечения по различным данным составляют 10-20%. Профилактика скаленус-синдрома включает здоровый образ жизни, умеренные физические нагрузки, регулярное выполнение упражнений для укрепления позвоночника и формирования правильной осанки, здоровое питание с поддержанием оптимальной массы тела, коррекцию эндокринного дисбаланса, предупреждение травматизма.

Смещение позвонков шейного отдела у ребенка – опасная, но поправимая патология. Неокрепший организм не может самостоятельно справиться с ней, но хорошо отзывается на терапию. Чем раньше приняты меры, тем благоприятнее прогноз.

Причины смещения позвонков у ребенка

Смещение позвонка правильно называть подвывихом. Один или несколько позвонков сдвигаются со своих мест, но без разрыва связок и мышц. Это может произойти на любом участке шейного отдела, но самый уязвимый – сочленение атланта и осевого позвонка. Такой сустав единственный в своем роде, он подвергается сильным нагрузкам при вращении головой. Его полный вывих может стоить пациенту жизни.

Наиболее частые варианты подвывихов у новорожденных:

- Ротационный – связан с резким поворотом головы в любую сторону. Шея занимает вынужденное положение, чаще всего – поворот в одну сторону и наклон в другую или только поворот.

- Активный – возникает из-за недостаточно плотного соединения между двумя соседними позвонками, голова может занимать любое положение, движение болезненно.

Причины такого явления во врожденных дефектах соединительной ткани либо в неправильных действиях акушеров во время родов. Малыш может получить травму в первые дни и месяцы жизни, если родители позволяют себе слишком резкое обращение с ним. Возможно сочетание сразу нескольких факторов – при врожденных пороках смещения может не быть сразу, но оно легко разовьется на фоне любого резкого воздействия.

У детей, вышедших из грудного возраста, основная причина подвывиха – травмы при активных играх и занятиях спортом.

Есть несколько наиболее рискованных периодов. Когда малыш начинает познавать окружающий мир и пытается вылезти из кроватки, он может упасть на пол вниз головой. Второй период – 3-4 года, когда ребенок учится бегать и лазать, затем – ранний школьный возраст, когда дети часто остаются без присмотра надолго, и подростковый, располагающий к активным играм и нарушению запретов.

Проявления и опасность смещения

Первые признаки смещения проявляются не сразу. Голова малыша более подвижна, чем обычно, но если родители не обладают достаточным опытом, они этого не заметят. Вынужденное положение или неравномерная подвижность головы возникают не всегда, поэтому считать их достоверным диагностическим признаком нельзя.

Первый признак, по которому родители могут заподозрить неладное – поведение малыша. Ребенок плачет и плохо спит, плохо сосет грудь и бутылочку. Капризы происходят без видимых причин – младенец накормлен, в чистом подгузнике, в тепле, внешне здоров.

Около 1,5-2 месяцев, когда дети начинают держать головку, больной ребенок не делает этого вовремя, отстает от ровесников. Можно заметить разницу в весе – малыш, страдающий от смещения, хуже набирает массу. Чем больше проходит времени, тем заметнее отставание – сначала в росте и активности, потом в умственном развитии.

У детей постарше признаки смещения более яркие – голова занимает вынужденное положение вследствие вывиха или потому, что это единственное положение, когда боль минимальна. Движения головой болезненны, но при этом ее подвижность аномально большая, иногда несимметричная. Например, при повороте налево ребенок может заглянуть себе за спину, а при повороте направо подвижность обычная или сниженная.

Возможные последствия смещения шейных позвонков у ребенка зависят от того, насколько быстро были приняты меры. Если травма вылечена быстро, никаких негативных последствий не остается. Если оставить без лечения, постепенно будет ухудшаться кровоснабжение головного мозга и иннервация рук и груди, которую обеспечивают шейные нервы. Это выражается покалываниями в пальцах, нарушениями мелкой моторики, болями в груди. Гипоксия головного мозга приводит к эмоциональной нестабильности, снижению работоспособности, сонливости, ухудшению успеваемости.

В долговременной перспективе подвывих крайне негативно сказывается на умственном и физическом развитии ребенка.

Диагностика и лечение

Чтобы выявить смещение С1, С2, С3 или другого шейного позвонка у грудничка, используются два основных метода – осмотр и МРТ. На инструментальное обследование очередь может быть достаточно длинной, поэтому врач иногда назначает лечение не дожидаясь анализа, только по данным осмотра, а потом корректирует его. Это позволяет не упустить время.

У школьников и подростков для диагностики применяется рентген – он позволяет увидеть смещение позвонка без вывиха или перелома. У грудничков такой метод применяется крайне редко, чтобы избежать облучения.

Основной способ лечения – петля Глиссона. Это устройство, которое фиксирует шею в нужном положении и вытягивает ее. Груднички пользуются тренажером при помощи родителей, дети постарше могут выполнять упражнения под контролем взрослых, а подростки занимаются самостоятельно. Хороший эффект дают занятия с петлей Глиссона в воде, если есть такая возможность. Продолжительность – 10-15 минут в день. Результат – мышцы шеи приучаются поддерживать позвоночник в правильном положении, которое он занимает.

Для усиления эффекта ребенку назначают лечебную физкультуру. Упражнения он выполняет сам или это делают родители (для грудничков). Цель – повышение тонуса мышц, чтобы они могли удерживать позвоночник в правильном положении. Усиливают эффект петли Глиссона, выполнять можно дома.

Массаж и мануальная терапия – способы восстановить нормальный тонус мышц, снять избыточное напряжение. Также происходит механическое помещение позвонка на соответствующее место. Все эти манипуляции должен делать специалист, иначе есть риск повредить шею. Основы массажа могут освоить родители и использовать для поддержания эффекта.

В периоды, когда ребенок не выполняет лечебные процедуры, ему рекомендуется носить воротник Шанца. Длительность ношения зависит от амплитуды смещения и эффективности лечения. Чем сильнее смещен позвонок и чем хуже он вправляется, тем дольше нужно носить воротник в течение дня. В тяжелых случаях маленькому пациенту назначают ношение гипсовой лонгеты. Это делается после того, как позвонки примут нормальное положение.

Прогноз при своевременном начале лечения благоприятен – шея возвращается к нормальному состоянию, никаких последствий не остается. Если лечение начато поздно, можно выправить позвоночник, но часто остаются неврологические симптомы.

Профилактика смещения позвонков у ребенка

Чтобы избежать смещения шейных позвонков у новорожденных детей и не заниматься их лечением, нужно готовиться к родам, регулярно проходить обследования и лечить возникающие патологии. Основная ответственность в родах лежит на медицинском персонале – неправильная медицинская помощь опасна для малыша.

Для родителей детей постарше основное средство профилактики – следить за их поведением. Чем старше ребенок, тем важнее ему знать правила безопасности и соблюдать их, независимо от того, контролируют ли его взрослые. Объяснить эти правила – также обязанность родителей. Осторожный ребенок вряд ли попадет в опасную ситуацию и пострадает в ней.

Читайте также: