Анатомия: Воротная вена, v. portae. Вены образующие воротную вену

Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 28.01.2026

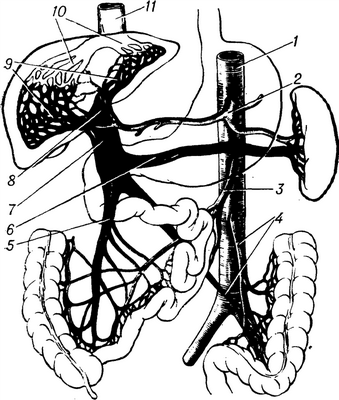

Воротная вена [печени],v. portae (hepatis), занимает особое место среди вен, собирающих кровь от внутренних органов (рис. 73). Это не только самая крупная висцеральная вена (длина ее 5—6 см, поперечник 11 —18 мм), но это также приносящее венозное звено так называемой воротной системы печени. Воротная вена печени располагается в толще печеночно-дуоденальной связки позади печеночной артерии и общего желчного протока вместе с нервами, лимфатическими узлами и сосудами. Формируется из вен непарных органов брюшной полости: желудка, тонкой и толстой кишки, кроме заднепроходного канала, селезенки, поджелудочной железы. От этих органов венозная кровь через воротную вену следует в печень, а из нее по печеночным венам в нижнюю полую вену. Основными притоками воротной вены являются верхняя брыжеечная и селезеночная вены, а также нижняя брыжеечная вена, сливающиеся друг с другом позади головки поджелудочной железы. Войдя в ворота печени, воротная вена делится на более крупную правую ветвь, г. dexter, и левую ветвь, г. sinister. Каждая из ветвей в свою очередь распадается сначала на сегментарные, а затем на ветви все меньшего диаметра, которые переходят в междольковые вены. Внутрь долек они отдают широкие капилляры — так называемые синусоидные сосуды, впадающие в центральную вену (рис. 74). Выходящие из каждой дольки поддольковые вены, сливаясь, формируют 3—4 печеночные вены, vv. hepdticae. Таким образом, кровь, притекающая в нижнюю полую вену по печеночным венам, проходит на своем пути через две капиллярные сети: расположенную в стенке пищеварительного тракта, где берут начало притоки воротной вены, и образованную в паренхиме печени из капилляров ее долек.

До вхождения в ворота печени (в толще печеночно-дуоде-нальной связки) в воротную вену впадают желчнопузырная вена, v. cystica (от желчного пузыря), правая и левая желудочные вены, vv. gastricae dextra et sinistra, и предпривратниковая вена, v. prepylorica, доставляющие кровь от соответствующих отделов желудка. Левая желудочная вена анастомозирует с пищеводными венами — притоками непарной вены из системы верхней полой вены. В толще круглой связки печени следуют к печени околопупочные вены, vv. paraumbilicales. Они начинаются в области пупка, где анастомозируют с верхними надчревными венами — притоками внутренних грудных вен (из системы верхней полой вены) и с поверхностными и нижней надчревными венами (vv. epigdstricae superficiales et inferior) — притоками бедренной и наружной подвздошной вен из системы нижней полой вены (рис. 75).

Притоки воротной вены:

1. Верхняя брыжеечная вена,v. mesenterica superior, идет в корне брыжейки тонкой кишки справа от одноименной артерии. Ее притоками являются вены тощей и подвздошной кишки, vv. jejundtes et ileales; панкреатические вены, vv. pancreaticae; панкреатодуоденалъные вены, vv. pancreaticoduodendles; nod-вздошно-ободочная вена, v. Ueocollca; правая желудочно-сальни-ковая вена, v. gastroepiploica [ gastroomentdlis ] dextra; правая и средняя ободочные вены, vv. colicae media et dextra; вена червеобразного отростка, v. appendiculdris. В верхнюю брыжеечную вену перечисленные вены приносят кровь от стенок тощей и подвздошной кишки и червеобразного отростка, восходящей ободочной и поперечной ободочной кишки, частично от желудка, двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы, большого сальника.

2Селезеночная вена,v. liendlis [splenca], располагается вдоль верхнего края поджелудочной железы ниже селезеночной артерии, проходит слева направо, пересекая спереди аорту, и позади головки поджелудочной железы сливается с верхней брыжеечной веной. Притоками ее являются панкреатические вены, vv. pancreaticae; короткие желудочные вены, vv. gdstricae breves, и левая желудочно-сальниковая вена, v. gastroepiploica [gastroomentdlis] sinistra. Последняя анастомозирует по большой кривизне желудка с правой одноименной веной. Селезеночная вена собирает кровь от селезенки, части желудка, поджелудочной железы и большого сальника.

3Нижняя брыжеечная вена,v. mesenterica inferior, образуется в результате слияния верхней прямокишечной вены, v. rec-tdlis superior, левой ободочной вены, v. colica sinistra, и сигмовидных вен, vv. sigmoideae. Располагаясь рядом с левой ободочной артерией, нижняя брыжеечная вена направляется вверх, проходит под поджелудочной железой и впадает в селезеночную вену (иногда в верхнюю брыжеечную вену). Эта вена собирает кровь от стенок верхней части прямой кишки, сигмовидной ободочной и нисходящей ободочной кишки.

Анатомия: Воротная вена, v. portae. Вены образующие воротную вену

, vena portae hepatis. Собирает кровь от органов пищеварительного аппарата, брюшной полости и селезенки. Ее притоки образуют анастомозы с прямокишечным сплетением, с пищеводными и поверхностными венами живота. Рис. А.

Правая ветвь

, ramus dexter. Толстый и короткий ствол, который делится внутри правой доли печени до междольковых вен. Рис. А.

Передняя ветвь

Задняя ветвь

Левая ветвь

, ramus sinister. Меньшего калибра, но более протяженная ветвь воротной вены, разветвляющаяся в хвостатой, квадратной и левой долях печени. Рис. А.

Поперечная часть

, pars transversa. Начальный отрезок левой ветви, который располагается поперечно в воротах печени. Рис. А.

Хвостовые ветви

Пупочная часть

, pars umbilicalis. Продолжение левой ветви внутри lobus hepatis sinister в сагиттальном направлении. Рис. А.

Венозный проток

, ductus venosus]. Сосуд, который в эмбриогенезе соединяет левую пупочную вену с нижней полой веной в обход печени. Рис. Б.

Венозная связка

Боковые ветви

Левая пупочная вена

, v. umbilicalis sinistra. Эмбриональный сосуд, который впадает в воротную вену, а также через ductus venosus соединяется с нижней полой веной. Рис. Б.

Круглая печеночная связка

Медиальные ветви

Желчепузырная вена

Околопупочные вены

, vv. paraumbilicales. Окружают круглую связку печени. Соединяют левую ветвь воротной вены и подкожные вены живота. Рис. А.

Левая желудочная вена

Правая желудочная вена

Предпривратниковая вена

, v. prаеpylorica. Ветвь от передней поверхности привратника к правой желудочной или к воротной венам. Рис. А.

Верхняя брыжеечная вена

, v. mesenterica superior. Собирает кровь от стенок кишечной трубки, начиная от дистального отдела двенадцатиперстной кишки до левого изгиба ободочной кишки. Соединяясь с v. splenica, формирует воротную вену. Рис. А.

Тощекишечные вены

Подвздошнокишечные вены

Правая желудочно-сальниковая вена

Панкреатические вены

Панкреатодуоденальные вены

Подвздошно-ободочная вена

Вена червеобразного отростка

Правая ободочнокишечная вена

Средняя ободочнокишечная вена

, v. colica media (intermedia). Собирает кровь от поперечной ободочной кишки. Mожет открываться в нижнюю брыжеечную вену. Рис. А.

Селезеночная вена

, v. splenica. Проходит сначала внутри селезеночно-почечной связки, затем позади поджелудочной железы и, соединяясь с v. mesenterica inferior, формирует воротную вену. Рис. А.

Короткие желудочные вены

Левая желудочно-сальниковая вена

Нижняя брыжеечная вена

, v. mesenterica inferior. Собирает кровь от стенок кишечной трубки, начиная от левого изгиба ободочной кишки до верхнего отдела прямой кишки и впадает в селезеночную вену. Рис. А.

Левая ободочнокишечная вена

Сигмовидные вены

Верхняя прямокишечная вена

ОБЩАЯ ПОДВЗДОШНАЯ ВЕНА

, v. iliaca communis. Располагается на протяжении от L 4 до крестцово-подвздошного сочленения. Соединяется с одноименным сосудом противоположной стороны и формирует нижнюю полую вену. Рис. А.

Срединная крестцовая вена

Подвздошно-поясничная вена

, v. iliolumbalis. Сопровождает одноименную артерию и открывается в общую или внутреннюю подвздошную вены. Рис. А.

ВОРОТНАЯ ВЕНА

ВОРОТНАЯ ВЕНА (vena portae, PNA, JNA, BNA) — крупная вена, отводящая кровь в печень из жел.-киш. тракта, поджелудочной железы и селезенки.

В. в. была известна в глубокой древности. Гиппократ и Эразистрат применяли термины «ворота печени», «воротная вена».

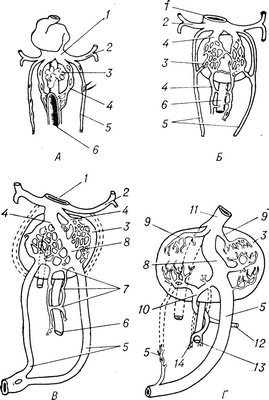

Эмбриональное развитие

Рис. 1. Развитие воротной вены по стадиям (по Паттену): А — 4 недели, Б — 5 недель, В — начало 6-й недели. Г — 7 недель; 1 — sinus venosus; 2 — v. cardinalis communis; 3 — hepar; 4 — vv. vitellomesentericae; 5 — vv. umbilicales; 6 — кишка; 7 — анастомозы между vv. vitellomesentericae; 8 — ductus venosus; 9 — vv. hepaticae; 10 — v. portae; 11 — v. cava inf.; 12 — v. lienalis; 13 — v. mesenterica inf.; 14 — v. mesenterica sup.

Желточно-брыжеечные вены каудальнее дистального анастомоза преобразуются в селезеночную, верхнюю и нижнюю брыжеечные вены. Наиболее интенсивное увеличение диаметра ствола В. в., ее корней и ветвей наблюдается у плодов от 8 мес. до рождения. В это же время отмечается замедление развития пупочной вены. После рождения плацентарное кровообращение прекращается, и левая пупочная вена перестает функционировать. Ее внутриорганная часть входит в состав левого ствола В. в.

Анатомия

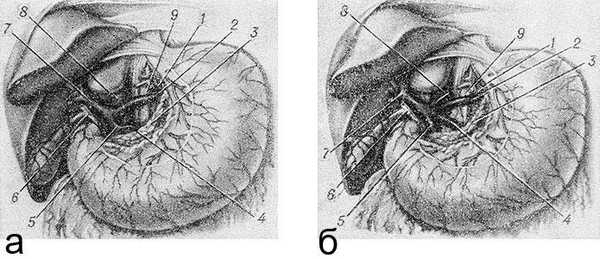

Рис. 2. Варианты формирования ствола воротной вены: а — воротная вена формируется слиянием селезеночной и верхней брыжеечной вен, нижняя брыжеечная впадает в верхнюю брыжеечную; б — воротная вена формируется слиянием селезеночной, верхней и нижней брыжеечных; 1 — v. gastrica sin.; 2 — v. lienalis; 3 — pancreas; 4 — v. mesenterica inf.; 5 — v. mesenterica sup.; 6 — ductus choledochus; 7 — v. portae; 8 — v. cava inf.; 9 — aorta.

Рис. 1. Топография воротной вены и ее корни (фиолетового цвета): 1 — v. lienalis; 2 — v. mesenterica Inf.; 3 — v. mesenterica sup·.; 4 — v. portae; 5— ветвление сосудов в печени; 6 — vv. hepaticae; 7 — v. cava inf.

Корнями В. в. являются три вены: селезеночная, верхняя брыжеечная и нижняя брыжеечная. Формирование ствола В. в. происходит позади поджелудочной железы путем слияния ее корней (цветн. рис. 1). Ствол В. в. проходит в печеночно-двенадцатиперстной связке (lig. hepatoduodenale) до ворот печени, где и разветвляется на долевые и секторальные, а затем на сегментарные вены, к-рые в свою очередь разделяются на междольковые и септальные вены. Последние распадаются в печени на синусоидные капилляры («чудесная сеть»). Взаимоотношения ствола В. в. и поджелудочной железы бывают различными: в 35% наблюдений начальная часть В. в. лежит позади головки поджелудочной железы, в 42% В. в. проходит на задней поверхности железы в довольно глубокой борозде, в 23% — находится внутри железы (Г. Е. Островерхое и В. Ф. Забродская, 1972). Порядок соединения корней В. в. индивидуален (рис. 2). Наиболее часто (90%) обнаруживается слияние селезеночной и верхней брыжеечной вен. При этом нижняя брыжеечная вена впадает или в верхнюю брыжеечную (52%), или в селезеночную вену (38%). Лишь в 10% ствол В. в. образуется всеми тремя корнями. По И. Л. Серапинасу (1972), нижняя брыжеечная вена в 60,7% наблюдений впадает в селезеночную вену, в 39,3% — в угол слияния верхней брыжеечной и селезеночной вен или в верхнюю брыжеечную. Верхняя поджелудочно-двенадцатипeрстная вена, препилорическая, правая и левая желудочные вены (vv. pancreaticoduodenalis sup., prepylorica, gastricae dext, et sin.) обычно впадают в ствол В. в. Длина ствола В. в. варьирует в пределах 2 —14 см (чаще 4—8 см), а диаметр — 9—28 мм. У лиц брахиморфного телосложения В. в. короче и толще, чем у людей с долихоморфным телосложением. От головки поджелудочной железы В. в. идет вверх и вправо сначала позади верхней части двенадцатиперстной кишки (pars superior duodeni), а выше нее следует к воротам печени в печеночно двенадцатиперстной связке, залегая позади общего желчного протока (справа) и печеночной артерии (слева). Возможны иные взаимоотношения В. в. с окружающими органами: расположение ее впереди двенадцатиперстной кишки или впереди общего желчного протока и печеночной артерии. Сзади и слева В. в. перекрещивается с нижней полой веной. Их продольные оси обычно составляют очень острый угол (менее 15°), реже они идут параллельно или под большим углом (45°), что важно учитывать при операции наложения порто-кавального анастомоза. Проецируется начало В. в. справа от тела L2 (редко L1), а место разветвления — на уровне Th11-12.

Положение В. в. подвержено существенным различиям, обусловленным влиянием патологических процессов. При атрофическом циррозе ворота печени поднимаются высоко, ствол В. в. удлиняется и место ее деления проецируется на уровне Th10. При энтероптозе, увеличении размеров печени ее ворота опускаются и проекция места деления В. в. определяется на уровне L1-2.

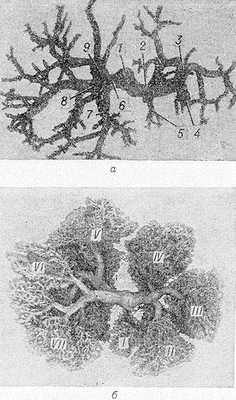

Рис. 3. Ветвление воротной вены (вид снизу): а — до сегментарных вен, б — ветвление сегментарных вен; 1 — v. portae; 2 — r. sinister; 3 — rr. mediales к левому парамедианному сектору (сегменты III и IV); 4 — rr. laterales к сегменту II; 5 — rr. caudati к сегменту I; 6 — r. dexter; 7 — ветвь к сегменту VIII (на рисунке б не обозначен); 8 — r. anterior к правому латеральному сектору (сегменты VI и VII); 9 — ветвь к сегменту V (коррозионные препараты).

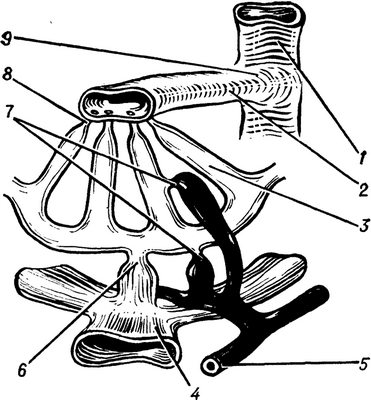

Разделение ствола В. в. на ветви происходит в воротах печени и бывает индивидуально различным. Наиболее часто (до 86%) внутрипеченочное ветвление В. в. осуществляется следующим образом (рис. 3). Ствол В. в. разделяется на две ветви: правую (г. dexter) и левую (г. sinister), идущие к правой и левой долям печени (долевые вены). Зона разделения В. в. расширена и составляет портальный синус (sinus portae). Правая ветвь В. в. отдает две ветви: переднюю (r. anterior) — к правому латеральному сектору, разделяющуюся на сегментарные вены к VI и VII сегментам печени, и заднюю (г. posterior) — к правому парамедианному сектору, разделяющуюся соответственно на сегментарные вены к V и VIII сегментам печени. Иногда правая ветвь В. в. дает ветви к I сегменту. В левой ветви В. в. выделяют две части: поперечную (pars transversa) и пупочную (pars umbilicalis). От поперечной части левой ветви отходят хвостатые ветви (rr. caudati) к I сегменту, а пупочная часть разделяется на медиальные ветви (rr. mediales) — к левому парамедианному сектору и III, IV сегментам, и на латеральные ветви (rr. laterales) — ко II сегменту. Реже (в 14—25%) отмечается атипичное деление ствола В. в. Вместо одной правой ветви В. в. к правой половине печени непосредственно отходят две (трифуркация — в 7— 10%) или три правые ветви (квадрифуркация — в 2—5%). Кроме того, возможно атипичное ответвление секторальных вен. Ствол В. в. при трифуркации делится на левую и две правые секторальные ветви (к правым парамедианному и латеральному секторам), а при квадрифуркации — на левую, ветвь к правому парамедианному сектору и две сегментарные ветви к VI и VIII сегментам правой половины печени. Указанное атипичное ветвление правой ветви В. в. важно учитывать при резекциях правой доли печени. При атипичном отхождении секторальных вен встречается транспозиция вены правого парамедианного сектора справа налево. Данная вена в этих случаях отходит от левой ветви В. в. (2—8%). Наконец, возможно проксимальное смещение начала вены правого латерального сектора на общий ствол В. в. (до 8%). Нередко (до 20%) наблюдаются добавочные воротные вены (vv. portae accessoriae), к-рые проходят в печеночнодвенадцатиперстной связке параллельно В. в. При портальной гипертензии перечисленные добавочные В. в. могут значительно расширяться. Трифуркация и квадрифуркация В. в. рассматриваются как рассыпная форма ее ветвления, а бифуркация — магистральная. По данным Б. А. Недбая (1967), формы ветвления В. в. не зависят от возраста.

Могут встречаться случаи несоответствия участков ветвления В. в. и зон дренирования желчных протоков (Э. П. Когерман-Лепп, 1973). Поэтому в хирургии печени приобретает важное значение как портография (см.), так и холангиография (см.).

Внутрипеченочные ветвления В. в. не анастомозируют между собой, но существуют анастомозы между венами, составляющими ее корни, а также между корнями В. в. и венами систем верхней и нижней полой вен — порто-кавальные анастомозы (см.).

Кровоснабжение ствола В. в. осуществляется ветвями ближайших артерий: начальная часть — от верхней и нижней поджелудочно-двенадцатиперстной и желудочно-двенадцатиперстной артерий (aa. pancreaticoduodenales sup. et inf., gastroduodenalis), внутрисвязочная часть — от ветвей общей и собственной печеночных артерий (aa. hepaticae communis et propria). По B. Я. Бочарову (1968), в стенке В. в. определяются кровеносные и лимф, сосуды. По ходу В. в. располагаются параортальные венозные и артериальные тракты.

Ствол В. в. иннервируется печеночным нервным сплетением (plexus hepaticus), а вены, образующие ее корни,— селезеночным сплетением (plexus lienalis), иннервирующим селезеночную вену, и верхним и нижним брыжеечным (plexus mesenterici sup. et inf.), иннервирующим одноименные вены. По В. М. Годинову (1949), В. в. и ее корни составляют портальную рефлексогенную зону. Нервы, подходящие к В. в», образуют в ее стенке сплетение пучков мякотных и безмякотных нервных волокон. Эфферентные волокна выходят из чревного и печеночного сплетений. Стенка В. в. богато снабжена рецепторами различных видов.

Пороки развития

Крайне редко обнаруживается врожденное отсутствие В. в., что сопровождается тяжелой формой внутрипеченочного портального блока, спленомегалией, варикозным расширением вен пищевода и кровотечением из них. Макроскопически определяется резкое расширение тонкостенных кровеносных сосудов в печеночно-двенадцатиперстной связке; они имеют вид опухолевидного сосудистого образования и носят название каверномы, представляющей своеобразный коллатеральный путь, относительно компенсирующий отсутствие В. в. Врожденная атрезия В. в. сопровождается внепеченочным блоком. При атрезии В. в. также наблюдается кавернома.

При врожденном стенозе В. в. возникает картина портальной гипертензии (см.).

Заболевания воротной вены могут развиваться в результате обменных нарушений, повышения кровяного давления, воспалительных процессов (см. Пилефлебит, Портальная гипертензия, Фасциолезы, Флебосклероз, Флеботромбоз, Шистосоматозы).

Патологическая анатомия заболеваний воротной вен ы. При атеросклерозе в В. в. наблюдаются очаговые, иногда диффузные атеросклеротические изменения, а при гипертонической болезни — отек стенки с накоплением кислых мукополисахаридов, плазматическое пропитывание, а затем и гиалиноз с утолщением интимы, что ведет к гиперэластозу и флебосклерозу. Последний развивается также на почве хронического застоя в системе В. в. (см. Циррозы печени), к-рый вначале вызывает гипертрофию мышечного слоя и гиперплазию эндотелия В. в., а затем атрофию внутренней и наружной оболочек, а также разрастание фиброзной ткани в них.

Воспаление воротной вены — гнойное или гнилостное — развивается вследствие перехода процесса на стенку вены с окружающих тканей (перифлебит, перипортальный лимфангиит) или органов (при гнойном панкреатите), а также в результате гнойного расплавления тромба; может протекать в виде самостоятельного эндофлебита или как одно из проявлений септикопиемии; может ограничиваться основным стволом В. в., но чаще распространяется на ее внутрипеченочные разветвления, являясь источником абсцессов печени. В свою очередь абсцессы печени эмболического происхождения могут способствовать возникновению ретроградного пилефлебита. Пилефлебит, острый или хронический, может вести к флеботромбозу и флебосклерозу.

Тромбоз воротной вены встречается в основном в связи с заболеваниями печени (цирроз печени, чаще перипортальный). Обычно это нарастающий, продолженный тромбоз, распространяющийся из корней В. в. при сдавлении ее опухолями, камнями желчных путей, воспалитeльными инфильтратами, рубцами и др., а также при травмах, пороках развития, терминальных состояниях, сопровождающихся марантическим кровообращением в системе В. в. Иногда причина тромбоза остается неясной. Различают: 1) радикулярные (корешковые) тромбы, возникающие в брыжеечных, селезеночной, желудочных венах; 2) тромбы основного ствола В. в. (трункулярные); 3) терминальные внутрипеченочные тромбы, развивающиеся в капиллярах и междольковых сосудах под влиянием различных местных и общих, чаще токсических, факторов. Так, при эклампсии в капиллярах, междольковых венах и других ветвях В. в. наблюдают фибринозные или гиалиновые тромбы, возникающие под влиянием токсических воздействий и спазма прекапилляров; такого рода коагуляционные тромбы развиваются при посттрансфузионных осложнениях (см. Переливание крови). В обоих случаях внутрипеченочные тромбы В. в. могут вести к развитию аноксических некрозов печеночной ткани, иногда с кровоизлияниями. Тромбоз В. в. нередко наблюдается и при первичном раке печени в результате прорастания ветвей В. в. тканью опухоли, как правило, не проникающей в ветви печеночных вен.

Исходом тромбоза В. в. может быть гнойное расплавление тромботических масс и переход воспаления на стенку вены (тромбопилефлебит) или полное закрытие просвета В. в. с последующей портальной гипертензией. При этом возникают расстройства кровообращения в печени, однако они могут компенсироваться даже при полном закрытии просвета ствола В. в. за счет притока крови по ветвям печеночной артерии, а также по добавочным ветвям В. в. и венам малого сальника. В других случаях (в зависимости от состояния кровотока в печеночной артерии и от степени венозного застоя в печени) закрытие просвета В. в. ведет к некрозу печеночной ткани. Исходом тромбоза может быть также организация тромботических масс с тотальным флебосклерозом или той или иной степенью сужения просвета В, в. (при пристеночных тромбах). В редких случаях наблюдается так наз. кавернозное превращение В. в.— кавернома, или флебогенная ангиома, когда просвет В. в. замещается тканью, сходной по виду с кавернозной гемангиомой. Эти изменения рассматриваются большинством авторов как следствие хрон, склерозирующего тромбопилефлебита с канализацией организованных тромбов. Многие случаи флебосклероза ранее относили за счет сифилиса, однако без достаточно убедительных оснований. Исследования показали, что флебосклероз ветвей В. в. является следствием воспаления пупочной вены при пупочном сепсисе у новорожденных или распространения физиол, облитерирующего процесса с пупочной на В. в., а также следствием различных воспалительных процессов органов брюшной полости.

Из числа паразитарных инвазий В. в. наибольшее значение имеют шистосоматозные поражения (гл. обр. Schistosoma japonicum), к-рые могут наблюдаться у жителей Южного Китая, Африки и др. Описаны случаи шистосоматозного продуктивного эндопилефлебита, сопровождающиеся развитием в интиме В. в. узелковых разрастаний грануляционной ткани с большим количеством гигантских клеток инородных тел, располагающихся вокруг яиц (или их оболочек) паразита. При этом в В. в. наблюдаются тромбы, содержащие большое количество эозинофилов; хрон, флебит приводит к узелковому или диффузному флебосклерозу. При инвазии другими трематодами, напр, печеночной двуусткой, поражаются гл. обр. периферические разветвления В. в. за счет разрастания перипортальной соединительной ткани.

Повреждения воротной вены весьма редки. Кроме огнестрельных и ножевых ранений, иногда возможны повреждения ее во время операции на внепеченочных желчных путях, при резекции желудка и двенадцатиперстной кишки и др.

Библиогр.: Атлас периферической нервной и венозной систем, сост. А. С. Вишневский и А. Н. Максименков, с. 313, М., 1949; Бочаров В. Я. Интрамуральные кровеносные и лимфатические сосуды аорты, нижней полой, воротной и печеночных вен человека, Арх. анат., гистол, и эмбриол., т. 54, № 2, с. 72, 1968; Гусенкова М. Ф. Склероз воротной вены печени, Труды Ленингр. науч. о-ва патолого-анат., в. 12, с. 9, 1971; Журавлев В. А. Кавернозная трансформация воротной вены, Сов. мед., № 4, с. 79, 1965; Когерман-Лепп Э. П. О взаимоотношениях желчных протоков и ветвей v; portae в свете сегментарности печени, Арх. анат., гистол, и эмбриол., т. 64, № 1, с. 85, 1973; Кузнецов Б. Г. Анатомия внутриорганных ветвлений приносящих кровеносных сосудов печени и их взаимоотношения с желчными протоками и печеночными венами, Учен. зап. Горьковск. мед. ин-та, т. 1, с. 121, 1957; Мамамтавришвили Д. Г. Болезни вен, М., 1964, библиогр.; Маркизов Ф. П. Венозная система пищеварительного тракта, Куйбышев, 1959, библиогр.; Михайлов С. С., Каган И. И. и Архипова G. Е. Сегментарное строение печени человека как анатомическая основа сегментарных резекций, Хирургия, № 1, с. 56, 1965; Многотомное руководство по патологической анатомии, под ред. А. И. Струкова, т. 4, с. 217 и др., М., 1957; Недбай Б. А. Вены печени у плодов человека, Труды Благовещенск, гос. мед. ин-та, т. 7, в. 1, с. 21, Хабаровск, 1965; Островерхов Г. Е. и Забродская В. Ф. Хирургическая анатомия печени и желчных путей, в кн.; Хирургическая анатомия живота,под ред. А.Н. Максименкова, с. 297, Л., 1972, библиогр.; Серапинас И. Л. Воротная вена в норме, при циррозе печени и раке, Вестн, хир., т. 98, № 4, с. 30, 1967; Староверов В. Н. Кровеносные сосуды стенки воротной вены и ее главных ветвей, Арх. анат., гистол, и эмбриол., т. 66, № 3, с. 69, 1974.

, v. iliaca interna [[v. hypogastrica]. Короткий ствол, притоки которого собирают кровь от тазовых органов и промежности. Рис. А, Рис. В.

Верхние ягодичные вены

, vv. glutaeales superiores. Сопровождают верхнюю ягодичную артерию. Проникают в таз через верхнюю часть большого седалищного отверстия [[надгрушевидное отверстие]], сливаются в один ствол, который присоединяется к внутренней подвздошной вене. Рис. А.

Нижние ягодичные вены

, vv. glutаeales inferiores. В сопровождении нижней ягодичной артерии проникают в таз через нижнюю часть большого седалищного отверстия [[подгрушевидное отверстие]]. Cоединяются в один ствол, который открывается во внутреннюю подвздошную вену. Рис. А, Рис. В.

Запирательные вены

, vv. obturatoriае. Проникают в таз через одноименное отверстие и открываются как во внутреннюю, так и в общую подвздошную вены. Рис. А.

Боковые крестцовые вены

Крестцовое венозное сплетение

Прямокишечное [[геморроидальное]] венозное сплетение

Мочепузырные вены

Мочепузырное венозное сплетение

, plexus venosus vesicalis. Лежит в области дна мочевого пузыря и соединяется с предстательным (влагалищным) венозным сплетением. Рис. А, Рис. В.

Предстательное венозное сплетение

, plexus venosus prostaticus. Окружает предстательную железу и соединяется с мочепузырным венозным сплетением. Рис. В.

Глубокая дорсальная вена полового члена

, v. dorsalis profunda penis. Обычно непарный сосуд, который расположен в области спинки полового члена между глубокой фасцией и белочной оболочкой. Проходит под лобковым симфизом между дугообразной связкой лобка и поперечной связкой промежности и присоединяется к предстательному венозному сплетению. Рис. В. См. также стр. 165. Рис. Б.

Глубокая дорсальная вена клитора

, v. dorsalis profunda clitoridis. Подфасциальный сосуд на тыльной стороне клитора, который открывается в мочепузырное венозное сплетение. Рис.Б.

Маточные вены

Маточное венозное сплетение

, plexus venosus uterinus. Расположено по обе стороны от матки в широкой связке. Соединяется с влагалищным венозным сплетением. Рис. А.

Влагалищное венозное сплетение

, plexus venosus vaginalis. Окружает влагалище и за счет многочисленных анастомозов соединяется с соседними венозными сплетениями. Рис. А.

Внутренняя половая вена

, v. pudenda interna. Идет вдоль боковой стенки седалищно-анальной ямки и проникает в таз через нижнюю часть большого седалищного отверстия [[подгрушевидное отверстие]]. Рис. А, Рис. Б, Рис. В.

Глубокие вены полового члена

, vv. profundae penis. Выходят у основания губчатого и пещеристых тел полового члена. Через глубокую дорсальную вену полового члена соединяются с предстательным венозным сплетением. Рис. В.

Глубокие вены клитора

Средние прямокишечные вены

, vv. rectales mediae. Начинаются от прямокишечного венозного сплетения. В стенке прямой кишки анастомозируют с верхней и нижними прямокишечными венами. Рис. А, Рис. В.

Нижние прямокишечные вены

, vv. rectales inferiores. Начинаются от стенок анального канала и присоединяются к внутренней половой вене. Анастомозируют со средними и верхней прямокишечными венами. Рис. Б, Рис. В.

Задние мошоночные/губные ветви

, vv. scrotales/labiales posteriores. Начинаются от мошонки или половых губ и впадают во внутреннюю половую вену. Рис. Б, Рис. В.

Вена луковицы полового члена/преддверия

, v. bulbi penis/vestibuli. Начинается от луковицы губчатого тела и присоединяется к глубокой дорсальной вене полового члена (клитора) или к внутренней половой вене. Рис. Б, Рис. В.

Наружная подвздошная вена

, v. iliaca externa. Является продолжением бедренной вены выше паховой связки и заканчивается соединением с внутренней подвздошной веной, в результате чего формируется v. iliaca communis. Рис. А.

Нижняя надчревная вена

, v. epigastrica inferior. Сопровождает одноименную артерию вдоль задней поверхности передней стенки живота. Рис. А.

Лобковая ветвь (добавочная запирательная вена)

, ramus pubicus (v. obturatoria accessoria). Анастомозирует с одной из запирательных вен на внутренней поверхности лобковой кости. Рис. А.

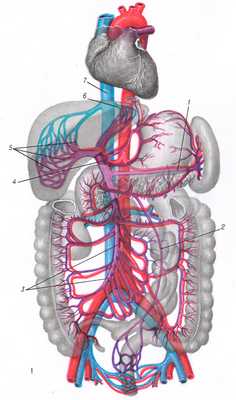

ПОРТАЛЬНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ

Портальное кровообращение [позднелат. (vena) portae воротная вена] — условная зона системы кровообращения, ограниченная уровнем отхождения от аорты чревного ствола и верхней брыжеечной артерии и местом впадения печеночных вен в нижнюю полую вену. Портальное кровообращение представляет собой область кровообращения печени, желудка, кишечника, поджелудочной железы и селезенки (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое изображение артерий и вен, входящих в систему портального кровообращения: 1 — брюшная аорта; 2 — чревный ствол; 3 — верхняя брыжеечная артерия; 4 — нижние брыжеечные артерия и вена; 5 — верхняя брыжеечная вена; 6 — селезеночная вена; 7 — воротная вена; 8 — печеночная вена; 9 — ветвление воротной вены в печени; 10 — печеночные вены; 11 —нижняя полая вена.

В клинической практике термин «портальное кровообращение» широко используется в более узком смысле — для обозначения кровообращения в системе воротной вены.

Значительный вклад в изучение Портального кровообращения внесли Н. В. Экк, И. П. Павлов, H. Н. Бурденко, Б. А. Долго-Сабуров, Элиас (H. Elias) и др. В работах В. В. Ларина, Ф. 3. Меерсона (1965), А. А. Кривчика (1979), Фишера (A. Fischer, 1961) и др. были описаны особенности Портального кровообращения в норме и при различных патологических состояниях.

Кровь в системе П. к. проходит через две сети капилляров. Первая сеть, расположенная в стенках органов пищеварения, обеспечивает их абсорбционную, секреторную и моторную функции. К этой сети относятся и капилляры селезенки. Вторая сеть капилляров расположена непосредственно в паренхиме печени и обеспечивает обменную и экскреторную ее функции. Из воротной вены (см.) кровь попадает в нижнюю полую вену (см. Полые вены) и возвращается к сердцу только пройдя через печень, что предотвращает интоксикацию организма токсическими продуктами, образующимися в жел.-киш. тракте. Основной орган П. к.— печень (см.), в к-рую поступает кровь из двух систем сосудов (артериальная — из собственной печеночной артерии, венозная — из воротной вены) с единой системой дренирования через печеночные вены. Через воротную вену проходит 70— 80% всей поступающей в печень крови, через собственную печеночную артерию — 20—30% .

Существенной особенностью кровообращения в печени является широкая связь между разветвлениями воротной вены и собственной печеночной артерии с образованием в дольках печени синусоидных капилляров, к мембранам к-рых непосредственно прилежат печеночные клетки (гепатоциты). Т. о., к гепатоцитам поступает смешанная кровь. Большая поверхность (общая площадь поверхности синусоидных капилляров печени составляет ок. 200 м 2 ) соприкосновения крови с гепатоцитами и замедленный кровоток в синусоидных капиллярах обеспечивают оптимальные условия для обменных и синтетических процессов. Из синусоидных капилляров кровь оттекает в центральные вены, затем в печеночные вены и нижнюю полую вену.

Рис. 2. Схематическое изображение системы сфинктеров на уровне внутрипеченочного кровообращения: 1 — междольковая вена, 2 — центральная вена, 3 — синусоидный капилляр, 4 — воротная вена, 5 — печеночная артерия, 6 — входной венозный сфинктер, 7 — входные артериальные сфинктеры, 8 — выходной сфинктер в месте впадения синусоидного капилляра в центральную вену, 9 — выходной сфинктер в области соединения центральной и междольковой вен.

Одним из самых важных условий нормального кровообращения (см.) в любой сосудистой системе является наличие разности давления между различными точками этой системы. В системе П. к. артериальная кровь под давлением 110—120 мм рт. ст. поступает в первую сеть капилляров, где оно понижается до 10— 15 мм рт. ст. В воротной вене давление составляет 5 — 10 мм рт. ст., а в печеночных венах 0—5 мм рт. ст. Т. о., разность давления в начальном и конечном отделах портального русла, обеспечивающая поступательное движение крови, составляет св. 100 мм рт. ст. Внеорганные сосуды печени также имеют мышечный слой, что способствует пропульсивному движению крови. Возможно, что току портальной крови способствуют ритмичные сокращения селезенки.

Средняя линейная скорость в системе воротной вены составляет 15 см/сек. Скорость движения крови в синусоидных капиллярах печени замедляется, благодаря чему увеличивается время контакта крови с гепатоцитами. Всего через портальное русло протекает в среднем 1500 мл крови в 1 мин., что составляет У4—уз минутного объема сердца.

Иннервацию и нервную регуляцию П. к. осуществляет чревное сплетение, имеющее в своем составе как симпатические, так и парасимпатические волокна. Раздражение симпатических волокон и вокругартериального сплетения ведет к резкому сужению синусоидных капилляров, мелких разветвлений воротной вены и входных сфинктеров и, соответственно, к увеличению давления в системе воротной вены. Раздражение блуждающего нерва вызывает противоположный эффект. Важную роль в регуляции П. к. играет эндокринная система. Введение адреналина или норадреналина в общий кровоток вызывает сужение афферентных сосудов печени и синусоидных капилляров, спазм входных сфинктеров и расслабление выходных сфинктеров. Одновременно повышается давление в воротной вене. Серотонин заметно суживает сосуды системы воротной вены, АКТГ значительно увеличивает печеночный кровоток. Ацидоз, гипоксия, гипотермия и другие факторы ухудшают микроциркуляцию в печени.

С возрастом, по данным Дермотта (М. Dermott, 1974) и Альтманна (H. W. Altmann, 1975), наблюдается нек-рое снижение П. к. В 1974 г. Ю. А. Ершов с помощью метода корреляционного анализа установил, что объем П. к. существенно зависит от величины сердечного выброса. В пожилом возрасте величина сердечного выброса уменьшается, что приводит к снижению портального кровообращения.

Нарушение кровотока в системе Портального кровообращения обусловлено изменениями количества притекающей крови, сопротивления ее оттоку бокового давления на стенки сосудов и реологических свойств крови.

Поступление крови в воротную вену может увеличиваться в процессе пищеварения, однако в этом случае оно превышает кровоток в покое не более чем на 50%. Существенно возрастает кровенаполнение венозных сосудов органов брюшной полости при воспалительных процессах, напр, перитоните. Уменьшение поступления крови в воротную вену возможно при резких изменениях положения тела (ортостатический коллапс), при ишемии кишечника в результате кровопотери, тяжелой механической травмы и др.

Нарушения оттока крови из системы сосудов воротной вены, приводящие обычно к повышению давления в ней (см. Портальная гипертензия), могут быть вызваны сердечной недостаточностью, сужением или тромбозом печеночных вен, а также возрастанием сопротивления кровотоку в сосудах печени в результате изменений их тонуса под влиянием нервных и особенно гуморальных факторов или сужения их просвета, напр, при развитии цирроза (см. Циррозы печени).

Большую роль в нарушении кровотока в системе П. к. играет изменение внутрибрюшного давления. Во время вдоха увеличивается приток крови в воротную вену и уменьшается отток в систему печеночной вены; при выдохе имеет место обратная зависимость. Увеличение частоты и глубины дыхания может заметно влиять на портальный кровоток. Повышение внутрибрюшного давления при асците (см.), метеоризме, атонии кишечника и др. также сопровождается нарушениями портального кровотока.

Изменения реологических свойств крови, напр, увеличение ее динамической вязкости, способствуют замедлению кровотока в воротной вене.

Печень (см.) снабжается кислородом через систему воротной вены и печеночной артерии. Регуляция кислородного режима печени осуществляется за счет изменения притока крови через систему печеночной артерии. Ограничение портального кровотока и гипоксия печени, напр, при экстремальных состояниях, приводят к увеличению доли артериального кровоснабжения до 80% и более. Активизации артериального кровотока способствует также действие на сосуды метаболитов и физиологически активных веществ, в частности ферритина. С другой стороны, активизация артериального кровотока и увеличение давления в синусоидных капиллярах печени ведут к ограничению поступления в них крови из воротной вены и повышению давления в ней.

При затруднении оттока крови через печеночные вены или возрастании ее притока в печени может депонироваться до 20% общего объема крови (см. Кровяное депо). Сосуды печени, выполняя функцию шлюзов, играют большую роль в регуляции системной гемодинамики (см.). Задержка крови в синусоидных капиллярах печени увеличивает экстравазацию жидкости в перисинусоидальные пространства, что имеет значение в регуляции водно-солевого обмена (см.). В депонировании крови в портальном русле принимает участие селезенка и сосуды кишечника.

Расстройства портального кровотока сопровождаются нарушениями обменных процессов в печени, существенными нарушениями ее функций. Так, при наложении экковского соустья кровоток через печень и потребление кислорода уменьшаются на 50%; это не приводит к угрожающим нарушениям углеводного и липидного обмена, но заметно влияет на белковый обмен и, прежде всего, на синтез мочевины.

При выраженных расстройствах кровоснабжения печени, прежде всего артериального, и развитии глубокой гипоксии значительно страдает энергетический обмен и сопряженные с ним процессы переаминирования и синтеза белков, особенно плазмы крови.

К наиболее информативным и распространенным методам исследования Портального кровообращения относятся спленопортография (см.), интраоперационная портография (см.) и спленопортоманометрия (см. Портальная гипертензия), позволяющие судить о гемодинамике портального русла и локализации патол, процесса, блокирующего портальный кровоток. Особенности артериального кровообращения отражают целиакография (см.) и реогепатография (см.). Зондирование печеночных вен (измерение давления, контрастирование) дает информацию о состоянии выводящей системы портального русла. Пробы с бромсульфалеином и радиоактивным бенгальским розовым позволяют судить об объемном кровотоке в печени.

Библиография: Долго-Сабуров Б. А. Анастомозы и пути окольного кровообращения у человека, с. 97, Д., 1956; Логинов А. С. и Фомичев В. И. Гемодинамические и функциональные изменения при хроническом гепатите и циррозе печени, в кн.: Заболевания органов пищеварения, под ред. А. С. Логинова, с. 28, М., 1977; Парин В. В. и Меерсон Ф. 3. Очерки клинической физиологии кровообращения, с. 191, М., 1965; Селезнев С. А. Печень в динамике травматического шока, Л., 1971, библиогр.; Фишер А. Физиология и экспериментальная патология печени, пер. с нем., Будапешт, 1961; Фолков Б. и Нил Э. Кровообращение, пер. с англ., М., 1976; Экк Н. К вопросу о перевязке воротной вены, Воен.-мед. журн., ч. 130, кн. 11, отд. 2, с. 1, 1877; Elias H. a. Selkurt E. E. Microscopic and. submicroscopic anatomy, в кн.: Blood vessels and lymphatics, ed. by D. I. Abramson, p. 360, N. Y.—L., 1962; Handbook of physiology, Sect. 2 — Circulation, ed. by W. F. Hamilton, v. 2, p. 1387, Washington, 1963; Me Dermott W. Surgery of the liver and portal circulation, Philadelphia, 1974.

Читайте также: