Эпителиальные опухоли слезной железы: причины, диагностика, лечение

Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 22.01.2026

Из опухолей продуцирующего аппарата могут быть выделены смешанные опухоли слезной железы, цилиндромы, саркомы, аденокарциномы.

В качестве большой редкости описаны аденомы и онкоцитомы. Иногда встречаются кисты слезных желез. Кисты бывают в пальпебральной части слезной железы и появляются вследствие заращения выводных протоков железы, напоминая гранулу-кисту выводного протока подчелюстной слюнной железы. Размеры ее от вишневой косточки до лесного ореха. Опухоль безболезненная, эластичная с неизмененной над ней кожей. При вывороте верхнего века она видна в виде просвечивающегося прозрачного пузыря.

Лечение

- первую составляют смешанные опухоли, паренхима которых состоит из нескольких тканей, производных одного зародышевого листка,

- во второй группе паренхима построена из дериватов двух зародышевых листков,

- к третьей относятся смешанные опухоли, в паренхиме которых имеются элементы всех трех зародышевых листков.

Развиваются они, как правило, у лиц преклонного возраста, растут медленно, хотя есть случаи быстрого роста. Главными симптомами являются неврологические боли и экзофтальм. Реже бывает диплопия (двоение) и визуальные расстройства. На глазном дне часты изменения в виде застойного соска, неврита и атрофии зрительного нерва. В определенном проценте случаев опухоль имеет злокачественные черты — наклонность к рецидивам и метастазированию.

Цилиндромы

аналогичны смешанным опухолям слезной железы. Клиника их повторяет клинику смешанных опухолей слезной железы, но с худшим прогнозом (приблизительно в 23-25% — смертельный исход).Подобные опухоли часто обнаруживаются в придаточных пазухах, в области неба, в костях, коже и т.д. При аденокарциномах клиника та же, но рост опухоли более быстрый и смертность выше (33-35%).

удаление опухоли вместе со слезной железой и рентгенотерапия. Саркомы, встречающиеся в детские и юношеские годы, протекают тяжело, прогноз в смысле жизни плохой. При аденомах и онкоцитомах лечение также хирургическое, но прогноз благоприятный. Опухоли надо дифференцировать с хроническими дакриоаденитами. Вследствие оперативных вмешательств, травм, перенесенного дакриоаденита, рубцовых процессов в конъюнктивальной полости, общих заболеваний могут появиться дегенеративные процессы в слезной железе.Все атрофические и дегенеративные изменения приводят к гипосекреции и развитию тяжелых дистрофических процессов в конъюнктиве и роговице. К дегенеративным процессам в слезной железе относится и синдром Съегрена.

Опухоли слюнных желёз

Опухоли слюнных желез - различные по своему морфологическому строению новообразования малых и больших слюнных желез. Доброкачественные опухоли слюнных желез развиваются медленно и практически не дают клинических проявлений; злокачественные новообразования отличаются быстрым ростом и метастазированием, вызывают боли, изъязвление кожи над опухолью, паралич лицевой мускулатуры. Диагностика опухолей слюнных желез включает УЗИ, сиалографию, сиалосцинтиграфию, биопсию слюнных желез с цитологическим и морфологическим исследованием. Опухоли слюнных желез подлежат лечению хирургическим путем или комбинированному лечению.

Общие сведения

Опухоли слюнных желез - доброкачественные, промежуточные и злокачественные новообразования, исходящие из малых или больших (околоушных, подчелюстных, подъязычных) слюнных желез или вторично поражающие их. Среди опухолевых процессов различных органов на долю опухолей слюнных желез приходится 0,5-1,5%. Опухоли слюнных желез могут развиваться в любом возрасте, однако наиболее часто возникают в возрасте 40-60 лет, в два раза чаще у женщин. Склонность опухолей слюнных желез к малигнизации, местному рецидивированию и метастазированию обусловливают интерес к ним не только со стороны хирургической стоматологии, но и онкологии.

Причины опухолей слюнных желез

Как и в случае с новообразованиями других локализаций, рассматривается этиологическая роль генных мутаций, гормональных факторов, неблагополучных воздействий внешней среды (чрезмерного ультрафиолетового облучения, частых рентгенологических исследований области головы и шеи, предшествующей терапии радиоактивным йодом по поводу гипертиреоза и пр.), курения. Высказывается мнение о возможных алиментарных факторах риска (высоком содержании холестерина в пище, недостатке витаминов, свежих овощей и фруктов в рационе и пр.).

Принято считать, что к группам профессионального риска по развитию злокачественных опухолей слюнных желез относятся работники деревообрабатывающей, металлургической, химической промышленности, парикмахерских и салонов красоты; производств, связанных с воздействием цементной пыли, керосина, компонентов никеля, свинца, хрома, кремния, асбеста и пр.

Классификация

На основании клинико-морфологических показателей все опухоли слюнных желез делятся на три группы: доброкачественные, местно-деструирующие и злокачественные. Группу доброкачественных опухолей слюнных желез составляют эпителиальные (аденолимфомы, аденомы, смешанные опухоли) и неэпителиальные (хондромы, гемангиомы, невриномы, фибромы, липомы) соединительнотканные новообразования.

Местнодеструирующие (промежуточные) опухоли слюнных желез представлены цилиндромами, ацинозноклеточными и мукоэпителиальными опухолями. К числу злокачественных опухолей слюнных желез относятся эпителиальные (карциномы), неэпителиальные (саркомы), малигнизированные и метастатические (вторичные).

Для стадирования рака больших слюнных желез используется следующая классификация по системе TNM.

- Т0 - опухоль слюнной железы не выявляется

- Т1 - опухоль диаметром до 2 см не распространяется за пределы слюнной железы

- Т2 - опухоль диаметром до 4 см не распространяется за пределы слюнной железы

- ТЗ - опухоль диаметром от 4 до 6 см не распространяется за пределы слюнной железы либо распространяется за пределы слюнной железы без поражения лицевого нерва

- Т4 - опухоль слюнной железы диаметром более 6 см либо меньшего размера, но с распространением на основание черепа, лицевой нерв.

- N0 - отсутствие метастазов в регионарные лимфоузлы

- N1 - метастатическое поражение одного лимфоузла диаметром до 3 см

- N2 - метастатическое поражение одного или нескольких лимфоузлов диаметром 3-6 см

- N3 - метастатическое поражение одного или нескольких лимфоузлов диаметром более 6 см

- М0 - отсутствие отдаленных метастазов

- M1 - наличие отдаленных метастазов.

Симптомы опухолей слюнных желез

Доброкачественные опухоли слюнных желез

Наиболее частым представителем этой группы является смешанная опухоль слюнной железы или полиморфная аденома. Ее типичной локализацией служат околоушная, реже - подъязычная или поднижнечелюстная железа, малые слюнные железы щечной области. Опухоль растет медленно (многие годы), при этом может достигать значительных размеров и вызывать асимметрию лица. Полиморфная аденома не причиняет болевых ощущений, не вызывает пареза лицевого нерва. После удаления смешанная опухоль слюнной железы может рецидивировать; в 6% случаев возможна малигнизация.

Мономорфная аденома - доброкачественная эпителиальная опухоль слюнной железы; чаще развивается в выводных протоках желез. Клиническое течение аналогично полиморфной аденоме; диагноз обычно устанавливается после гистологического исследования удаленного новообразования. Характерной особенностью аденолимфомы является преимущественное поражение околоушной слюнной железы с непременным развитием ее реактивного воспаления.

Доброкачественные соединительнотканные опухоли слюнных желез встречаются реже эпителиальных. В детском возрасте среди них преобладают ангиомы (лимфангиомы, гемангиомы); невриномы и липомы могут возникать в любом возрасте. Неврогенные опухоли чаще возникают в околоушной слюнной железе, исходя из ветвей лицевого нерва. По клинико-морфологическим признакам ничем не отличаются от аналогичных опухолей других локализаций. Опухоли, прилежащие к глоточному отростку околоушной слюнной железы, могут вызывать дисфагию, оталгию, тризм.

Промежуточные опухоли слюнных желез

Цилиндромы, мукоэпидермоидные (мукоэпителиальные) и ацинозноклеточные опухоли слюнных желез характеризуются инфильтративным, местно-деструирующим ростом, поэтому относятся к новообразованиям промежуточного типа. Цилиндромы поражают преимущественно малые слюнные железы; другие опухоли - околоушные железы.

Обычно развиваются медленно, однако при определенных условиях приобретают все черты злокачественных опухолей - быстрый инвазивный рост, склонность к рецидивам, метастазирование в легкие и кости.

Злокачественные опухоли слюнных желез

Могут возникать как первично, так и в результате малигнизации доброкачественных и промежуточных опухолей слюнных желез.

Карциномы и саркомы слюнных желез быстро увеличиваются в размерах, инфильтрируют окружающие мягкие ткани (кожу, слизистую оболочку, мышцы). Кожа над опухолью может быть гиперемирована и изъязвлена. Характерными признаками являются боли, парез лицевого нерва, контрактуры жевательных мышц, увеличение регионарных лимфоузлов, наличие отдаленных метастазов.

Диагностика

Основу диагностики опухолей слюнных желез составляет комплекс клинических и инструментальных данных. При первичном осмотре пациента стоматологом или онкологом производится анализ жалоб, осмотр лица и полости рта, пальпация слюнных желез и лимфатических узлов. При этом особое внимание обращается на локализацию, форму, консистенцию, размеры, контуры, болезненность опухоли слюнных желез, амплитуду открывания рта, заинтересованность лицевого нерва.

Для распознавания опухолевых и неопухолевых поражений слюнных желез проводится дополнительная инструментальная диагностика - рентгенография черепа, УЗИ слюнных желез, сиалография, сиалосцинтиграфия. Наиболее достоверным методом верификации доброкачественных, промежуточных и злокачественных опухолей слюнных желез является морфологическая диагностика - пункция и цитологическое исследование мазка, биопсия слюнных желез и гистологическое исследование материала.

С целью уточнения стадии злокачественного процесса могут потребоваться КТ слюнных желез, УЗИ лимфатических узлов, рентгенография органов грудной клетки и др. Дифференциальная диагностика опухолей слюнных желез проводится с лимфаденитом, кистами слюнных желез, сиалолитиазом.

Лечение опухолей слюнных желез

Доброкачественные опухоли слюнных желез подлежат обязательному удалению. Объем оперативного вмешательства определяется локализацией новообразования и может включать энуклеацию опухоли, субтотальную резекцию или экстирпацию железы вместе с опухолью. При этом обязательно проведение интраоперационного гистологического исследования для решения вопроса о характере образования и адекватности объема операции.

Удаление опухолей околоушных слюнных желез связано с опасностью повреждения лицевого нерва, поэтому требует тщательного визуального контроля. Послеоперационными осложнениями могут служить парез или паралич мимических мышц, образование послеоперационных слюнных свищей.

При раке слюнных желез в большинстве случаев показано комбинированное лечение - предоперационная лучевая терапия с последующим хирургическим лечением в объеме субтотальной резекции или экстирпации слюнных желез с лимфаденэктомией и фасциально-футлярным иссечением клетчатки шеи. Химиотерапия при злокачественных опухолях слюнных желез не находит широкого применения ввиду своей малой эффективности.

Прогноз

Хирургическое лечение доброкачественных опухолей слюнных желез дает хорошие отдаленные результаты. Частота рецидивов составляет от 1,5 до 35%. Течение злокачественных опухолей слюнных желез неблагоприятное. Полное излечение достигается в 20-25% случаев; рецидивы возникают у 45% пациентов; метастазы выявляются почти в половине случаев. Наиболее агрессивное течение отмечается при раке подчелюстных желез.

Аденома слюнной железы - симптомы и лечение

Что такое аденома слюнной железы? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Куфтарева Виталия Александровича, стоматолога со стажем в 10 лет.

Над статьей доктора Куфтарева Виталия Александровича работали литературный редактор Елизавета Цыганок , научный редактор Пётр Козлов и шеф-редактор Маргарита Тихонова

Определение болезни. Причины заболевания

Аденома слюнной железы (Salivary gland tumor) — это доброкачественная опухоль, которая развивается из эпителия выводных протоков больших и малых слюнных желёз.

Аденома постепенно увеличивается, и появляется безболезненная припухлость, из-за чего лицо становится асимметричным.

Исследователи склоняются к трём главным факторам риска появления аденомы слюнной железы:

- воздействие вредных веществ — радиация, работа на вредном производстве, например связанном с изготовлением резины и добычей асбеста, облучение при лечении рака головы и шеи [9][11] );

- влияние вирусов — вируса герпеса, Эпштейна — Барра;

- генетический фактор.

К факторам риска также косвенно относится воспаление слюнной железы, но явные причины аденомы медицине пока неизвестны.

Плеоморфная аденома слюнной железы

Опухоли слюнных желёз встречаются редко и в большинстве случаев они доброкачественные [9] . Чаще других доброкачественных опухолей развивается плеоморфная аденома (смешанная опухоль): в 70 - 80 % случаев, т. е. 2-3,5 случаях болезней слюнных желёз на 100 тыс. населения в год [6] [10] . Она может возникнуть в любом возрасте, но обычно развивается у людей от 20 до 49 лет. Мужчины и женщины болеют плеоморфной аденомой в соотношении 1,0:1,6 [1] [11] . Как правило, она развивается в околоушных, поднижнечелюстных и подъязычных железах. Часто поражает твёрдое и мягкое нёбо.

![Плеоморфная аденома [12]](https://probolezny.ru/media/bolezny/adenoma-slyunnoj-zhelezy/pleomorfnaya-adenoma-12_s.jpg)

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением - это опасно для вашего здоровья!

Симптомы аденомы слюнной железы

Часто протекает бессимптомно и медленно. Возникает в любых слюнных железах, но чаще поражает околоушные, чуть реже поднижнечелюстные и малые железы [2] .

В период быстрого роста опухоль за несколько месяцев увеличивается в 2-3 раза, из-за чего появляется припухлость, которая изменяет конфигурацию лица или шеи — это первый признак, на который обращают внимание. На ощупь она плотная и безболезненная, легко смещается.

Если опухоль достигает значительных размеров, слюнная железа не может работать как прежде, окружающие ткани отекают и воспаляются, из-за чего появляется боль. Когда проток слюнной железы полностью перекрывается, слюноотделение снижается, в связи с чем возникает сухость во рту.

Крупная аденома может сдавить кровеносные сосуды и нервы. В таком случае кожа начинает неметь и покалывать, иногда появляется чувство жжения или ползающих мурашек. Также возможен паралич некоторых мимических мышц. Если опухоль деформировала глотку, пациенту становится сложно глотать еду [2] [3] .

Патогенез аденомы слюнной железы

Под воздействием внешних и внутренних факторов риска клетки протоков слюнных желёз начинают быстрее расти и делиться. Как правило, они окружены от окружающих тканей капсулой, поэтому не поражают соседние здоровые клетки, как это происходит при развитии злокачественной опухоли. В результате скопления клеток образуется аденома.

Медленный рост может сменяться бурным развитием. Выросшая опухоль сдавливает окружающие ткани, нарушая тем самым их обмен веществ. Обычно имеет дольчатое строение [1] .

Классификация и стадии развития аденомы слюнной железы

Аденома слюнных желез делится на 12 видов:

- Плеоморфная аденома (или смешанная опухоль) — опухолевый узел круглой или овальной формы, который находится в капсуле и чётко отграничен от ткани слюнной железы. Толщина капсулы может меняться. На разрезе ткань белесоватая и блестящая, иногда с хрящевыми образованиями. Если рассмотреть опухоль под микроскопом, можно увидеть многообразие клеточных элементов, поэтому её назвали смешанной. Некоторые клетки могут оттесняться к капсуле, а на их месте образуются щели, заполненные жидкостью или коллагеновыми волокнами. Когда опухоль достигает больших размеров, обменный процесс в ткани может нарушиться, что приводит к кровоизлиянию и появлению очагов некроза. Изначально это доброкачественная разновидность аденомы, но она может стать злокачественной. Обычно это происходит через 15-20 лет от появления аденомы. После удаления возможен рецидив [1][2][7][8] .

- Аденолимфома (Уортина опухоль) — состоит из железистых структур и лимфатических клеток, оформленных клетками эпителия. Внешне опухоль бывает круглой и овальной формы с кистозными образованиями внутри (или просто пустотами). Такая аденома может содержать как много маленьких образований, похожих на ячейки, так и 3-4 крупные кисты, заполненные прозрачной или слизистой жидкостью. Кисты чередуются с плотными участками разного цвета (от белесовато-серого до бурого). Опухоль окружена очень тонкой эластичной оболочкой, шероховатой на ощупь. При прощупывании можно почувствовать, как содержимое опухоли движется под оболочкой. Иногда несколько опухолевых узлов объединяются под общей капсулой. Аденолимфома может быть инфарктной или инфицированной. Это случается, когда часть ткани внутри опухоли отмирает. Существует теория, что такая аденома зарождается в лимфатической ткани, которая постепенно врастает в ткань слюнной железы. Аденолимфома крайне редко рецидивирует и озлокачествляется, поэтому хирургическое лечение показывает хорошие результаты [1][2][4][7] .

- Онкоцитома — состоит из крупных эпителиальных клеток с большим количеством цитоплазмы. Встречается в основном у пожилых людей [1] . Имеет сферическую или овальную форму с гладкой поверхностью, но иногда бывает дольчатой или узловой. Размер варьируется от 1 до 5 см. Онкоцитома развивается под тонкой капсулой или без неё. Внутри есть мелкие кистозные включения с мутной жидкостью, но нет кровеносных сосудов. Опухоль проникает в окружающие ткани и органы, что сближает её со злокачественными образованиями. При этом её клетки устойчивы к рентгеновскому излучению, поэтому лучевая терапия в этом случае бесполезна. Однако грамотно проведённая операция с полным удалением опухолевой ткани поставит точку в лечении, так как онкоцитома редко рецидивирует [1][4][7] .

- Базальноклеточная аденома — делится на три типа: тубулярный, трабекулярный и мембранозный. Очень редкая опухоль, которая встречается в 1-3 % случаев аденом слюнных желёз. Чаще болеют люди старше 60 лет, при этом у женщин встречается в 2 раза чаще, чем у мужчин [1] . Опухоль поражает в основном крупные железы, особенно околоушную слюнную железу. На ощупь это твёрдый смещаемый узел. При разрезе имеет чёткую однородную структуру серого или коричневого цвета. Состоит из клеток, похожих на базальные клетки, из которых появляется весь эпителий кожи (его повреждение ведёт к появлению рубцов и шрамов). В отличие от здоровой ткани в этом случае из-за своего нетипичного расположения клетки образуют тяжи, трубки или тонкие мембраны. В одной опухоли могут сочетаться сразу несколько типов строения. В редких случаях аденома может стать злокачественной, при этом рецидивирует только мембранозный тип опухоли, но довольно часто (в 25 % случаев) [1] .

- Каналикулярная аденома — состоит из призматических эпителиальных клеток, которые соединяются между собой, образуя пучки, похожие на бусины. Встречается у пациентов старше 50 лет, женщины болеют в 2 раза чаще, чем мужчины. Как правило, поражает верхнюю губу или щёку [1] . Часто развивается в виде узла, чётко отграниченного от окружающих тканей (у мелких аденом она отсутствует). Рядом с крупной опухолью иногда можно увидеть мелкие узелки [1] .

- Сальная аденома — чрезвычайно редкая опухоль, составляет 0,1 % от случаев аденом слюнных желёз [1] . Состоит из гнёзд здоровых сальных клеток разных размеров. Представляет собой чётко отграниченную безболезненную опухоль до 3 см в диаметре. Эта аденома редко рецидивирует и становится злокачественной [1] .

- Лимфаденома — подразделяется на сальную и несальную опухоль, которая состоит из лимфоцитов и железистых клеток, ограниченных капсулой. Сальная лимфаденома похожа на сальную аденому, описанную выше, только к сальным клеткам добавляются лимфоидные фолликулы. В несальной лимфаденоме нет сальных клеток. Это плотная опухоль со множеством мелких полостей или одной большой полостью. Всего описано 10 случаев лимфоаденомы. Опухоль практически не озлокачествляется и не рецидивирует [1] .

- Протоковая папиллома — делится на инвертированную (преобразованную) протоковую и внутрипротоковую папиллому. Инвертированная папиллома — это плотное безболезненное образование, которое возникает в малых слюнных железах. Растёт не агрессивно. Состоит из большого количества эпителиальных клеток с протоком в центре, который может открываться на поверхность слизистой оболочки. Капсулы у такой опухоли нет. Внутрипротоковая папиллома обычно находится в крупных слюнных железах и представляет собой одну большую кисту, окружённую капсулой. В обоих случаях опухоль достаточно безобидна и после адекватного хирургического лечения обычно не рецидивирует [1] .

- Папиллярная сиалоаденома — экзотическая опухоль сосочкового или бородавчатого вида. Крепится на ножке или широком основании в виде полусферы. Состоит из множества железистых и эпителиальных клеток, расположенных в виде протоков. У сиалоаденомы нет капсулы, она может агрессивно расти, также часто рецидивирует (в 10-15 % случаев) [1] .

- Цистаденома — редкая доброкачественная опухоль. Представляет собой безболезненное и бесформенное образование. Состоит из одной крупной кисты или множества мелких кист, окружённых дольками слюнной железы и соединительной ткани. Характеризуется доброкачественным течением, медленным ростом и отсутствием рецидивов после удаления, однако описаны редкие случаи озлокачествления опухоли [1] .

- Миоэпителиома — состоит из миоэпителиальных клеток, т. е. клеток, похожих на мышечную ткань. Может состоять из разных клеточных структур, но в одной опухоли обычно находят один вид клеток, комбинации встречаются редко. Если долго не лечить опухоль, она может стать злокачественной. При удалении прогноз для миоэпителиомы благоприятный, рецидивы случаются редко [1] .

- Ацинозно-клеточная опухоль — это промежуточная опухоль между доброкачественной и злокачественной. Она активно прорастает в окружающие ткани, но не даёт метастазов. Её клинические проявления похожи на симптомы остальных аденом. Как правило, диагностировать ацинозно-клеточную опухоль получается только с помощью гистологического обследования. Врач оценивает её злокачественность и решает вопрос о необходимости лучевой терапии [2] .

Осложнения аденомы слюнной железы

Осложнения делятся на две группы:

- нарушения в органах, возникшие из-за опухоли;

- изменения внутри самой опухоли.

Нарушения в органах

Если аденома увеличивается, прорастает в железистую ткань слюнной железы и замещает её, снижается выделение слюны. Это приводит к появлению сухости во рту и нарушению процессов пищеварения, так как слюна — это важный компонент пищеварительной системы: она участвует в первичной обработке углеводов поступающей пищи.

При сдавливании кровеносного сосуда или нерва появляется сбой в передаче нервных импульсов и поступлении полезных веществ к мышцам лица, что приводит к нарушению их работы и болям. Также длительное сдавливание иногда становится причиной воспаления в сосудисто-нервном пучке, из-за чего могут развиться невралгии и невриты, которые сопровождаются сильной болью.

Изменения внутри опухоли

Доброкачественные опухоли в основном состоят из здоровых, но неправильно расположенных клеток организма. При длительном существовании опухоли может появиться нетипичная группа клеток с повреждённой ДНК. Чем больше таких клеток, тем выше риск, что опухоль станет злокачественной. Такой процесс перерождения аденомы называется малигнизацией.

При удалении крупной аденомы есть риск, что в организме останется небольшая часть клеток, из которых может вырасти новая опухоль, т. е. произойдёт рецидив.

Иногда в крупных опухолях появляются очаги погибших клеток — зоны некроза. Это происходит из-за нарушения обмена веществ внутри опухоли. Такой очаг может привести к серьёзному воспалению и осложнить лечение [1] .

Чем раньше опухоль найдут и прооперируют, тем ниже вероятность развития осложнений.

Диагностика аденомы слюнной железы

Первый признак аденомы — припухлость, но обычно она безболезненная, поэтому пациент попадает к врачу гораздо позже, чем нужно. На более поздней стадии к симптомам прибавляются сухость во рту и боли по ходу ветвей нерва.

![Припухлость при аденоме слюнной железы [13]](https://probolezny.ru/media/bolezny/adenoma-slyunnoj-zhelezy/pripuhlost-pri-adenome-slyunnoy-zhelezy-13_s.jpg)

При этом окончательный диагноз ставят только после удаления опухоли с помощью гистологического исследования, которое определяет тип аденомы по строению клеток.

Опрос и физикальный осмотр

Чтобы сформировать целостную картину, врач уточняет у пациента, когда появилась припухлость, как быстро она увеличивалась, какие изменения появились одновременно с ней, что предпринял пациент по поводу аденомы, есть ли хронические болезни и т. д.

После опроса проводится осмотр. Врач оценивает форму и размер образования, состояние слизистой оболочки над ним, анализирует целостность протоков крупных слюнных желёз и размер лимфатических узлов, проверяет, свободно ли открывается рот, есть ли признаки поражения нерва и сухость во рту.

При ощупывании врач определяет консистенцию образования, наличие болезненности, прилегание к окружающим тканям и подвижность опухоли.

Инструментальная диагностика

Далее используют дополнительные методы обследования:

- Цитологический метод — с помощью специальной иглы у пациента берут биологический материал и исследуют под микроскопом. У этого метода много недостатков: результаты зависят от условий взятия пункции и квалификации врача, проводящего исследование. Так как пункцию берут до операции, под обследование может попасть абсолютно любой участок опухоли, поэтому метод может дать неполную картину болезни. Часто проводят под контролем УЗИ.

- УЗИ — определяет точные размеры и положение опухоли, но иногда участки слюнных желёз перекрываются массивными костными образованиями, например ветвью нижней челюсти, и сигнал до них не доходит.

- Сиалография — очень информативный метод, при котором в проток слюнной железы вводят контрастное вещество, после чего делают рентгеновский снимок. Анализируя распространение контрастного вещества по слюнной железе, можно отличить опухоль от неопухолевой патологии, например слюннокаменной болезни, при которой тоже есть припухлость. Если контрастное вещество вытекает за пределы железы, это указывает на опухоль, так как нарушается структура оболочки железы или протока. Также по ряду признаков можно предположить, злокачественная опухоль или доброкачественная (если целостность железы не нарушена).

- КТ и МРТ — передают трёхмерное изображение слюнной железы и опухоли, что помогает точно определить её положение и размеры. Также с помощью МРТ можно узнать о строении опухоли, что сделает постановку диагноза более точной [1][2][3][4][5] .

![КТ аденомы слюнной железы [14]](https://probolezny.ru/media/bolezny/adenoma-slyunnoj-zhelezy/kt-adenomy-slyunnoy-zhelezy-14_s.jpg)

Лечение аденомы слюнной железы

Основным и единственным вариантом лечения аденомы слюнных желёз является операция. В большинстве случаев удаление опухоли сопровождается повреждением железы и нарушением её работы, поэтому железу тоже вырезают.

Если опухоль образовалась в малой слюнной железе, то её иссекают в пределах здоровых тканей. Иногда небольшую доброкачественную аденому удаляют в пределах её оболочки, но только если у опухоли есть капсула. Этот вариант операции является более щадящим, однако такой метод не используют при лечении плеоморфной аденомы. Это связано с тем, что такая опухоль может стать злокачественной. Также её капсула имеет неравномерную толщину и местами истончается, что затрудняет работу хирурга.

Послеоперационный период длится примерно неделю, дополнительные методы лечения аденомы (например, химио- или лучевая терапия) не требуются.

Хирургическое лечение слюнных желёз может оказаться довольно сложным, поскольку внутри и вокруг желёз находится несколько важных нервов, например лицевой нерв, который проходит через околоушную железу [9] . С этим связаны возможные послеоперационные осложнения, например парез лицевого нерва.

Прогноз. Профилактика

Прогноз благоприятный. При полном удалении железы вместе с опухолью рецидивы случаются крайне редко. В случае щадящего способа лечения есть вероятность повторного появления опухоли. В таком случае операцию проводят повторно и более радикально.

Профилактика аденомы слюнной железы

Как таковых мер профилактики не существует, однако стоит следовать общим рекомендациям:

Дакриоаденит - симптомы и лечение

Что такое дакриоаденит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Зубковой Екатерины Андреевны, офтальмолога со стажем в 12 лет.

Над статьей доктора Зубковой Екатерины Андреевны работали литературный редактор Вера Васина , научный редактор Сергей Цыганок и шеф-редактор Лада Родчанина

Дакриоаденит ("dakryon" — слеза + "aden" — железа + "itis" — суффикс, указывающий на воспалительный процесс) — это воспаление слёзной железы. Для острой формы характерна резкая боль при пальпации, покраснение и отёк верхнего века, повышенная температура и общее недомогание.

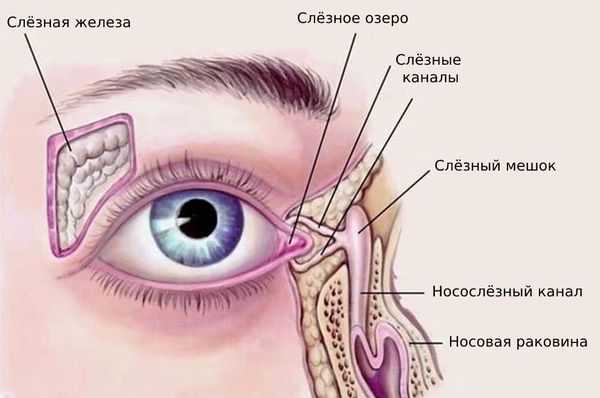

Слёзный аппарат человека состоит из слёзной железы с выводными протоками и слёзоотводящих путей. Слёзная железа располагается в области верхней части глазницы, в слёзной ямке лобной кости. В железе вырабатывается слёзная жидкость, которая омывает видимую часть глазного яблока и предохраняет её от высыхания. После этого слеза направляется в слёзное озеро во внутреннем углу глаза. Затем по слёзным канальцам слёзы отводятся в слёзный мешок, который открывается в носослёзный канал, то есть в нос, а именно в нижнюю носовую раковину [4] .

Заболевания слёзной железы — нечастое явление, ими страдает 0,56 % населения.

Среди заболеваний слёзной железы выделяют:

- дакриоадениты — 23 %;

- опухоли — 67 %;

- поражения неизвестной причины — 10 % [3][9] .

Чаще всего дакриоадениты носят изолированный характер, не требуют лечения и проходят самостоятельно, но иногда могут прогрессировать до нагноения и даже до атрофии слёзной железы [1] .

Причины дакриоаденита

Выделяют две формы дакриоаденита: острую и хроническую [5] . Зачастую острый дакриоаденит — это осложнение общих инфекций, вызванных:

- бактериями — стафилококками, стрептококками, пневмококками;

- вирусами — гриппа, эпидемического паротита, цитомегаловируса, вируса Эпштейна — Барр;

- грибами — кандида и др.;

- простейшими — микроклещами и в редких случаях глистами, например нематодой рода Dirofilaria [15] .

Таким образом, острый дакриоденит возникает как осложнение заболеваний: гриппа, ангины, скарлатины, пневмонии, цитомегаловирусной инфекции, кишечных инфекций. Наиболее часто дакриоденит развивается при паротите (свинке). Именно при паротите острый дакриоаденит носит двусторонний характер и сопровождается одновременным воспалением околоушной и подчелюстной слюнных желёз. Это связано с общим строением тканей слёзных и слюнных желёз [2] .

Хронический дакриоаденит возникает на фоне активных форм хронических инфекций: туберкулёза, сифилиса, бруцеллёза, болезней крови (хронических лимфолейкозов). Также к развитию хронического дакриоаденита приводят системные заболевания: синдром Шегрена, саркоидоз, болезнь Микулича, гранулематоз Вегенера, реактивный артрит, псевдотуморозное поражение слёзной железы [5] .

Симптомы дакриоаденита

Острый дакриоаденит. Для острой формы характерно резкое начало — пациент жалуется на боль при пальпации, покраснение и отёк наружного отдела верхнего века. Вследствие отёка наружный край верхнего века опущен, глазная щель приобретает S-образную форму или полностью закрыта. Отёк может распространиться на височную область и всю половину лица, приводя к полному закрытию глазной щели.

При остром дакриоадените предушные лимфатические узлы увеличиваются и становятся болезненными. Глазное яблоко отклоняется кнутри и книзу, появляется небольшое выпячивание глазного яблока из орбиты и двоение в глазах. Нарушается движение глаза кверху и кнаружи. При оттягивании верхнего века видны покраснение и отёк конъюнктивы [6] .

У детей с ослабленным иммунитетом при тяжёлом течении возможно развитие абсцесса или флегмоны железы, которая может распространиться на пространство за глазом.

Также наблюдается ухудшение общего состояния: повышается температура тела, появляется головная боль и слабость, нарушается сон и аппетит [2] . Острый дакриоаденит обычно длится 1-3 недели.

Хронический дакриоаденит. Признаки острого воспаления отсутствуют. Слёзная железа плотная, увеличенная и в редких случаях болезненна при пальпации. Цвет кожи верхнего века не меняется. За счёт увеличения слёзной железы глазная щель может быть сужена с наружной стороны. Движения глаза не нарушены. Симптомы развиваются постепенно, поэтому до обращения к врачу может пройти несколько месяцев. При определении функции слёзной железы выявляется снижение показателей слезопродукции, при гистологическом исследовании — наличие хронического воспаления вокруг протоков [5] .

При туберкулёзном хроническом дакриоадените припухлость в области слёзной железы постепенно увеличивается, появляется болезненность при пальпации. Также присутствуют другие признаки туберкулёза: увеличение шейных лимфоузлов и рентгеноскопические изменения в лёгких [12] .

Дакриоаденит при сифилисе. Дакриоаденит может возникать как при первичном сифилисе и проявляться безболезненным увеличением и уплотнением железы, увеличением лимфоузлов, так и при третичном сифилисе — в этом случае в области слёзной железы возникает мягкая опухоль. Диагноз основывается на тщательном сборе анамнеза с выявлением симптомов сифилиса со стороны других органов [12] . Сифилис к хроническому воспалению слёзной железы приводит в очень редких случаях.

При болезни Микулича. Болезнь Микулича — это хронический лимфоматоз слёзных и слюнных желёз, вызванный системными заболеваниями лимфатического аппарата, такими как лейкемия и псевдолейкемия [2] . При заболевании происходит двустороннее увеличение слёзных и слюнных желез (чаще подчелюстных, реже околоушных и подъязычных). Слёзные железы увеличиваются до такой степени, что глаз смещается книзу и кнутри. Возможно выпячивание глаза вперёд. Глазные щели сужены нависающими веками, лимфоузлы увеличены. Пациенты жалуются на сухость во рту и в глазах — это связано со снижением функции желёз.

При саркоидозе. Саркоидоз — это системное заболевание из группы гранулематозов, причина которых до конца не выяснена. При саркоидозе образуется множество узелков в коже, лимфатической системе и на внутренних органах. Гранулемы однотипны и чётко отграничены от окружающей ткани. Поражение слёзной железы обычно протекает на фоне общих проявлений болезни, но может возникать и без вовлечения других органов и систем. Заболевание начинается незаметно и протекает длительно. Для него характерно увеличение слёзной железы, чаще равномерное, без чёткого выделения саркоидозного узла. Слёзная железа безболезненна при пальпации, её функция снижена. Постановка диагноза всегда вызывает затруднения.

Псевдотуморозный дакриоаденит. Является разновидностью орбитальных псевдоопухолей — группы заболеваний, к развитию которых приводит воспаление; название "псевдотумор" (tumor — опухоль) отражает их способность маскироваться под онкологический процесс. В последнее время псевдоопухоли относят к аутоиммунным заболеваниям, хотя причина их возникновения неизвестна.

Клинически псевдотумор слёзной железы протекает подостро и характеризуется выраженным увеличением слёзной железы. При пальпации определяется плотное несмещаемое безболезненное образование с гладкой поверхностью. Пациенты жалуются на припухлость верхнего века и его небольшое опущение. Однако кожа в месте припухлости, как правило, не воспалена. При продолжительном течении воспаление распространяется на окружающие ткани. Завершается псевдотумор стадией плотного фиброза — разрастания соединительной ткани с появлением рубцов [12] .

Патогенез дакриоаденита

Воспаление протекает однотипно, несмотря на огромное количество провоцирующих его причин и возбудителей.

Патогенные микроорганизмы попадают в слёзную железу эндогенным путём, то есть с током крови. Слёзная железа, как и другие органы и ткани, при попадании чужеродного агента отвечает воспалительной реакцией.

Воспаление — это ответ организма на повреждение, при котором происходит переход белков плазмы и лейкоцитов крови из микроциркуляторных сосудов в очаг поражения. Именно эти клетки крови отвечают за иммунитет. Они массово скапливаются в очаге поражения, затем высвобождают и активируют биологически активные вещества, которые называются медиаторами. Под действием медиаторов увеличивается диаметр сосудов, что усиливает кровенаполнение ткани и обуславливает покраснение. Проницаемость сосудистой стенки повышается, увеличивается выход воды из сосудов, что приводит к воспалительному отёку (накоплению жидкости в тканях).

Патогенез хронического воспаления изучен не полностью, но к его развитию приводит повышенная чувствительность (сенсибилизация) организма к бактериальной флоре и продуктам её метаболизма [13] . Гипотез развития повышенной чувствительности много, но точная причина пока неизвестна.

Классификация и стадии развития дакриоаденита

Выделяют две формы дакриоаденита: острую и хроническую [5] .

Острый дакриоаденит чаще встречается у детей и лиц молодого возраста, часто односторонний, но возможно и двустороннее поражение. Как самостоятельное заболевание практически не возникает — как правило, это осложнение инфекций, вызванных бактериями, вирусами, грибами или простейшими [2] .

Хронический дакриоаденит встречается как у детей, так и у взрослых, но более распространён среди взрослых. Может быть следствием острого процесса, но зачастую возникает самостоятельно. Хронический процесс развивается на фоне активных форм хронических инфекций [5] .

Стадии развития дакриоаденита не выделяют. Характер поражения (односторонний или двусторонний) на лечение и прогноз не влияет.

Осложнения дакриоаденита

Если лечение не начато вовремя, то дакриоаденит может стать причиной инфекционных осложнений: флегмоны орбиты и абсцесса верхнего века [6] .

Абсцесс верхнего века характеризуется следующими симптомами:

- сильная боль распирающего характера;

- резко выраженное покраснение и отёк века;

- повышение температуры тела;

- глазная щель сомкнута, кожа напряжена;

- в связи с гнойным расплавлением подкожно-жировой клетчатки в области верхнего века появляется зона размягчения.

Зрительные функции при этом не снижаются. Лечение направлено на устранение воспалительного очага и предупреждение развития осложнений — распространения гнойно-воспалительного процесса в глубжележащие структуры орбиты, рубцовые изменения век, нарушение оттока лимфы, сепсис.

Флегмона орбиты — более опасное осложнение, проявляется следующими симптомами:

- острое начало;

- интенсивная боль в глазу;

- головная боль;

- лихорадка и озноб;

- возникновение зоны припухлости верхнего века по краю орбиты с покраснением в этой области;

- кожа горячая на ощупь;

- отёк становится настолько плотным, что невозможно раздвинуть веки;

- отёк конъюнктивы, которая иногда выпадает в виде валика и ущемляется между веками;

- неподвижность глазного яблока;

- двоение в глазах и сильное снижение зрения (пациент может ослепнуть);

Лечение начинают незамедлительно с целью устранить причину заболевания, снизить внутриорбитальное давление и тем самым предотвратить развитие слепоты [5] .

Диагностика дакриоаденита

Диагностика острого дакриоаденита. Основа диагностики острого дакриоаденита — сбор анамнеза и тщательный осмотр с выявлением клинических признаков [5] .

При сборе анамнеза врач задаст вопросы:

- как давно появились боль, покраснение и отёк;

- двоится ли в глазах;

- ухудшилось ли общее состояние;

- имеются ли какие-либо инфекционные и системные заболевания.

После опроса врач проведёт внешний осмотр век и пальпацию в проекции слёзной железы, определит подвижность глаз. Острота зрения определяется с помощью визометрии, иногда удаётся выявить её ухудшение и двоение в глазах. Эти симптомы могут быть вызваны отёком конъюнктивы.

Затем проводят тонометрию и биомикроскопию глаза. При биомикроскопии, или осмотре на щелевой лампе, врач под увеличением осматривает конъюнктиву и другие поверхностные структуры глаза и оценивает степень покраснения и отёка слизистой конъюнктивы.

Клиническая картина острой формы обычно ярко выражена, поэтому сложности при постановке диагноза не возникают.

Диагностика хронического дакриоаденита. При хронической форме бывает недостаточно осмотра и стандартных процедур, поэтому назначают дополнительные обследования:

- Ультразвуковое исследование глазных яблок (УЗИ) — пространственное исследование слёзной железы, при котором выявляется значительное увеличение её в размерах;

- Компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию орбиты (КТ или МРТ) — при подозрении на новообразование века или слёзной железы;

- бактериологические и иммунологические исследования;

- тесты Ширмера — для определения функциональных показателей слёзной железы;

- анализ на уровень С-реактивного белка и специфических антител;

- рентгенологическое исследование грудной клетки для оценки возможных изменений лёгочной ткани;

- пробы Манту и Пирке — положительные результаты свидетельствуют о возможной туберкулёзной природе заболевания, рекомендована консультация фтизиатра ;

- трепонемные серологические тесты — для выявления сифилиса;

- биопсия лёгочной ткани (при подозрении на саркоидоз лёгких), слёзной или слюнных желёз (при подозрении на болезнь Микулича) [5] .

Лечение дакриоаденита

При развитии острой формы дакриоаденита пациента госпитализируют, лечение чаще консервативное. При хронической форме тактика лечения зависит от основного заболевания.

Лечение острого дакриоаденита. Пациенту назначают антибиотики широкого спектра действия. Для достижения результатов одновременно применяют сульфаниламидные препараты — противомикробные средства, которые временно подавляют размножение бактерий.

Также в системную терапию входит приём нестероидных противовоспалительных средств (индометацина, вольтарена, диклофенака).

В течение 14-21 дней в полость конъюнктивы обязательно закапывают капли и закладывают мази:

- растворы глюкокортикостероидов (дексаметазон, бетаметазон) — оказывают противовоспалительное и противоаллергическое действие, закапывают 4-6 раз в сутки;

- растворы нестероидных противовоспалительных средств (индометацин, диклофенак натрия) — 3-4 раза в сутки;

- антисептики (пиклоксидин, мирамистин) — 3 раза в сутки;

- антибактериальные мази (эритромициновая, колбиоцин) — на ночь в конъюнктивальный мешок.

При возникновении абсцесса и его размягчении, связанном с наличием гноя, выпота и крови в полости гнойника, требуется хирургическое вмешательство.

Операцию проводят в несколько этапов:

- Вскрывают гнойник и выпускают гнойные массы.

- Тщательно промывают полость антисептическим раствором.

- После вскрытия абсцесса обязательно используют дренаж.

- В течение 3-7 дней рану промывают растворами антисептиков.

После полного очищения раневой полости от гнойных масс назначаются мази, которые улучшают процессы восстановления тканей (метилурациловая мазь 5-10 %).

Лечение хронического дакриоаденита. Основа лечения хронического дакриоаденита — коррекция основного заболевания. Соответственно, такое лечение проводится совместно с венерологом, фтизиатром или гематологом.

При лечении хронической формы дакриоаденита назначаются физиотерапевтические тепловые процедуры, например УВЧ-терапия, которая оказывает выраженное рассасывающее действие. При неэффективности лечения применяют рентгеновское облучение области поражённой слёзной железы. (Большинство методов физиотерапии рекомендованы и используются только на территории России и стран СНГ, в США и европейских странах не применяются и не имеют доказанного эффекта. — прим. ред. "ПроБолезни").

Также для лечения хронического специфического дакриодаденита применяется медикаментозная терапия, направленная на коррекцию основного заболевания. Например, если дакриоаденит вызван туберкулёзом, то лечение назначают совместно с фтизиатром, если сифилисом — с венерологом.

При саркоидозе применяют оперативное лечение. После хирургического вмешательства до достижения ремиссии назначают глюкокортикостероидные препараты.

При псевдотуморозном дакриоадените назначаются глюкокортикостероиды в высоких дозах. Схема лечения индивидуальна, но предпочтение отдаётся пульс-терапии — внутривенному введению больших доз глюкокротикоидов несколько дней подряд [14] . Однако к стероидной терапии может развиваться устойчивость. В последнее время считается, что удаление изменённой слёзной железы — безальтернативный метод лечения псевдотуморозного дакриоаденита [10] [11] .

Воспаление слёзной железы приводит к снижению рефлекторной слёзопродукции, поэтому проводят заместительную терапию препаратами "искусственной слезы" [8] .

Прогноз при остром дакриоадените, как правило, благоприятный. Заболевание длится 10-15 суток, его течение доброкачественное, однако может перейти в хроническую форму.

Прогноз хронического дакриоаденита зависит от течения основного заболевания [14] .

Профилактика дакриоаденита заключается в своевременном выявлении и лечении инфекционных болезней, а также соблюдении правил личной гигиены при уходе за глазами [7] .

Болезни слезных желез

Существуют различные патологии слезных органов — воспаления, аномалии развития, опухоли, заболевания дегенеративного характера, травмы и посттравматические изменения. Давайте более подробно рассмотрим наиболее распространенные болезни слезных желез.

Дакриоаденит

Одним из наиболее распространенных заболеваний слезной железы является дакриоаденит. Эта патология может протекать в острой и хронической форме. Острый дакриоаденит обычно диагностируется у детей и молодых людей. Он может быть как одно-, так и двухсторонним. Часто острый дакриоаденит возникает как осложнение паротита, гриппа, ангины и некоторых других заболеваний.

Характерными признаками острого воспаления слезной железы являются отечность верхнего века, а также боль в этой области. Отек может быть обширным и настолько сильным, что закрываетсяглазная щель. У людей, которые ослаблены, может развиться абсцесс или флегмона.

При остром дакриоадените отмечается смещение глазного яблока кнутри и книзу с ограничением подвижности, возможно его выпячивание. Возникает двоение видимых предметов. Конъюнктива отечна. Ухудшается общее состояние (расстройство сна, потеря аппетита, головные боли, повышение температуры).

В случае хронической формы дакриоаденита в области слезной железы отмечается плотная на ощупь, но безболезненная припухлость, которая постепенно увеличивается в размерах. Иногда хроническое заболевание становится следствием острого дакриоаденита.

Лечение заболевания предполагает медикаментозную терапию (антибиотики в виде инъекций и мазей, витаминные капли, сульфаниламиды, общий курс антибиотиков) и физиотерапевтические процедуры. При сильных болях назначаются анальгетики. Если заболевание имеет хроническое течение, может проводиться рентгенотерапия. Если возник абсцесс, его вскрывают, полость промывается антибиотиками.

Дакриоцистит

Воспаление слезного мешка называется дакриоциститом. Эта патология отмечается примерно у 5% больных, страдающих заболеваниями слезопродуцирующих органов, причем у женщин данная болезнь бывает гораздо чаще, чем у мужчин. Может иметь как острую, так и хроническую форму; особым случаем является дакриоцистит новорожденных.

Заболевание требует консервативного или хирургического лечения. При абсцессе проводится дренирование абсцесса и промывание полости. Наиболее распространенным вариантом хирургического лечения дакриоцистита является дакриоцисториностомия (формирование прямого соустья между полостью носа и слезным мешком).

Синдром Микулича

Специфический комплекс симптомов — прогрессирующее симметричное увеличение слюнных и слезных желез, смещение глазных яблок кнутри и книзу, вовлечение в процесс лимфатических узлов — был назван в честь врача Микулича, впервые описавшего данную патологию в 1892 году.

Причины болезни до сих пор не выяснены. По различным теориям, заболевание может развиваться вследствие туберкулеза и лейкемии (псевдолейкемии).

Лечение должно быть направлено на борьбу с основным заболеванием. Местно проводится рентгенотерапия. Кроме того, при синдроме Микулича применяются препараты на основе мышьяка.

Опухоли и кисты слезных желез

Слезопродуцирующие органы могут поражаться в результате развития новообразований — таких, как смешанные опухоли слезных желез, аденокарцинома, саркома, цилиндрома.

Смешанные опухоли обычно диагностируются у пожилых людей, отличаются медленным ростом. Для таких опухолей характерно выпячивание глазного яблока и неврологические боли. Иногда отмечаются расстройства зрительного восприятия. Часто развитие опухоли сопровождается патологическими изменениями глазного дна (атрофия зрительного нерва, невриты). В некоторых случаях такие опухоли дают рецидивы и метастазируют.

Клиническая картина цилиндромы напоминает клинику смешанных опухолей, но прогноз по заболеванию хуже (примерно в каждом четвертом случае отмечается смертельный исход). При аденокарциноме смертность еще выше, клиническая картина та же. Тяжело протекает саркома слезных желез, прогноз неблагоприятный, особенно в тех случаях, когда заболевание выявлено в детстве или юношестве.

Кисты возникают по причине заращения выводных протоков слезной железы, могут достигать размеров лесного ореха. В данном случае опухоль не вызывает боли. Лечение состоит во вскрытии кисты и создании связи между полостью кисты и конъюнктивальной полостью.

Читайте также:

- Иммуносекретирующие опухоли

- Биохимические исследования в неврологии. Оценка свертываемости в неврологии

- Как отличить депрессию от плохого настроения? Какие привычки вызывают депрессию?

- Техника операции при значительном повреждении наковальне-стременного сустава при патологии стремечка

- Саркоидоз кожи. Причины и диагностика