Общая схема центральной регуляции кровообращения. Схема регуляции кровообращения.

Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 28.01.2026

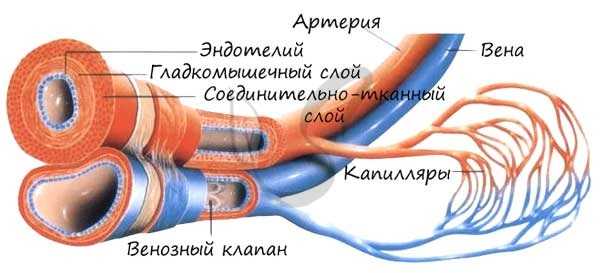

Кровообращением называют движение крови в организме человека. Оно состоит из трех основных частей: крови, кровеносных сосудов (артерий, вен, капилляров) и сердца.

Мы решили подготовить ознакомительный материал, чтобы каждый из вас был осведомлен обо всех нюансах работы сердечнососудистой системы. Это важно, чтобы вы вовремя могли понять, с какой проблемой могли или можете столкнуться в дальнейшем, а также, чтобы терминологические выражения нашего специалиста на очной консультации не казались вам иностранным языком.

Сердце - основа системы кровообращения

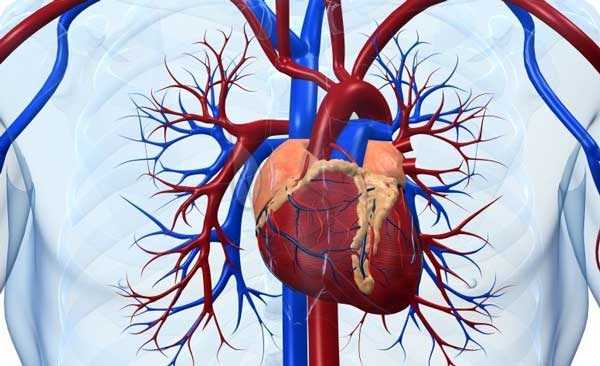

Сердце представляет собой мышечный орган размером с человеческий кулак, который располагается в левой части грудной клетки, чуть спереди легких. Этот орган фактически является мощным двойным насосом с четырьмя камерами, перекачивающим кровь и поддерживающим ее движение по всему телу.

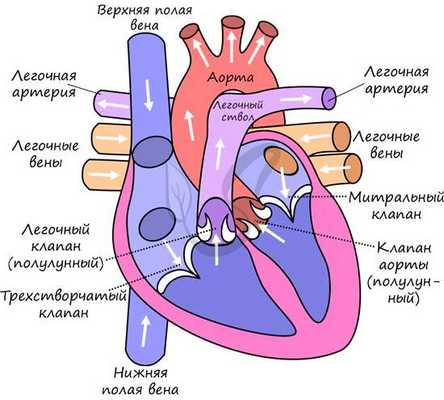

Правая часть сердца состоит из верхней (предсердие) и нижней (желудочек) камер. Предсердие принимает переработанную венозную кровь, насыщенную углекислым газом, после чего направляет ее к желудочку. Из него она попадает в легочные артерии, где вновь насыщается кислородом. «Свежая» кровь циркулирует к левой верхней камере (атриуму), откуда попадает в аорту и начинает обновленную транспортировку по всему организму.

Сердечная мышца совершает более 3 миллиардов ударов в течение жизни.

Кровеносные сосуды

Кровеносные сосуды имеют разную форму, структуру и объем, в зависимости от их роли в организме.

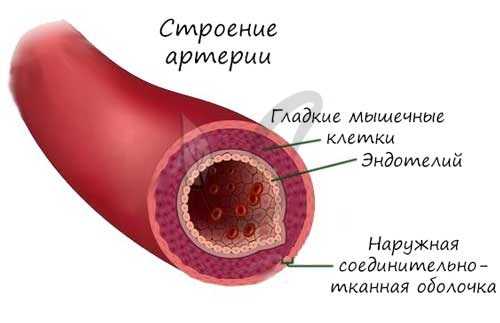

1. Артерии являются самыми прочными сосудами в теле человека. Их стенки плотны и эластичны, состоят из трех слоев - эндотелия, волокон гладкой мускулатуры и фиброзной ткани. Задача артерий обстоит в насыщении всех органов и тканей кровью, обогащенной кислородом и питательными веществами. Исключением являются артерии малого круга кровообращения, по которым венозная кровь течет от сердца к легким. Самым крупным артериальным сосудом является аорта.

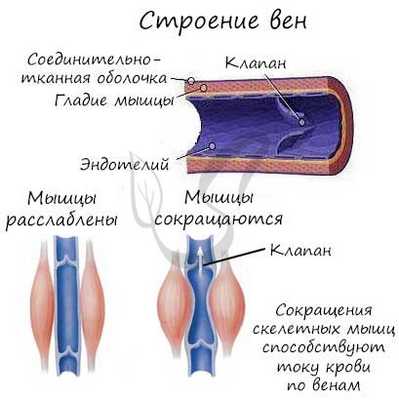

2 . Вены выполняют функцию перемещения отработанной крови, насыщенной углекислым газом, обратно к сердцу. Эту жидкость вены получают из капилляров. Как и артерия, вена состоит из нескольких слоев - эндотелиального, мягкого соединительного, плотного соединительного и мышечного. Венозные стенки в несколько раз тоньше и уязвимее артериальных. По этой причине, по мере удаления от сердца, движение венозной крови может нарушаться - давление в капиллярах практически равно атмосферному, и нормального тока не создается. Поэтому в гемодинамике сосудам содействуют венозные клапаны и венозный пульс.

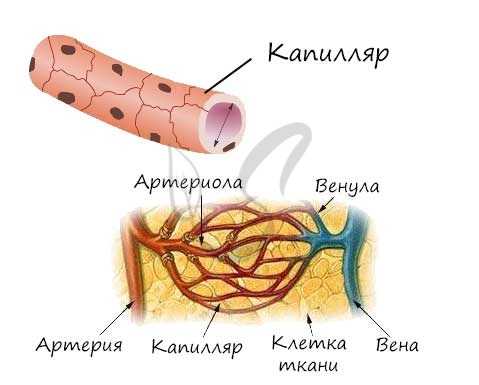

3. Капилляры - тончайшие сосуды, схожие по объему с человеческим волосом. Они являются ответвлениями крупных периферических артерий. Именно через них ткани и органы снабжаются кислородом и нутриентами. Они также обладают коммуникацией с венами, чтобы отдавать им клеточные отходы. Следовательно, эти крошечные сосуды одновременно являются кормильцами и санитарами нашего организма.

Нормальную циркуляцию крови внутри сосудистой системы обеспечивает артериальное давление.

Клеточное строение крови

Кровь состоит из двух компонентов: плазмы (50-60%) и взвешенных форменных элементов (40-50%).

Ко второй категории относятся:

· Эритроциты (красные кровяные тельца) - самые многочисленные из форменных элементов. Согласно данным официальных исследований, одна капля крови содержит порядка 5 миллионов эритроцитов. Красные кровяные тельца отвечают за транспорт газов - кислорода и диоксида углерода. Содержат в себе белок гемоглобин, обеспечивающий связывание молекул кислорода в легких. Эритроциты доставляют кислород ко всем тканям и органам, после чего вбирают в себя углекислый газ и несут его к легким. Он удаляется из организма в процессе дыхания.

· Лейкоциты (белые клетки крови) - элементы, защищающие наш организм от чужеродных тел и соединений, являются частью иммунной системы. Белые клетки крови распознают и атакуют патогенные микроорганизмы посредством вырабатываемых антител и макрофагов. Когда в организм проникает инфекция, продукция лейкоцитов существенно усиливается. В норме их количество уступает концентрации в крови других форменных элементов.

· Тромбоциты (кровяные пластинки) - клетки, обеспечивающие коагуляцию (свертывание) крови, вытекающей из поврежденного сосуда, и предохраняющие организм от обильных кровопотерь. Они приклеиваются к отверстию в поврежденном сосуде, формируя «запечатывающую» пробку для остановки кровотечения. Именно тромбоциты могут склеиваться между собой и образовать патологические сгустки крови внутри сосудов, называемые тромбами.

Все форменные элементы синтезируются костным мозгом и распространяются при помощи плазмы - жидкой части крови.

Распространенные проблемы с кровообращением

К категории самых распространенных заболеваний кровеносной системы следует отнести:

1. Атеросклероз - хроническая патология, характеризующаяся отложением холестерина и других липидов на стенках артериальных сосудов, которая приводит к нарушению тока крови и окклюзии артерии;

2. Аневризма - выпячивание части артериальной стенки на фоне неудовлетворительной регуляции тонуса сосуда (его растяжения или истончения);

3. Инфаркт миокарда - некроз части миокарда, обусловленный полной или частичной недостаточностью его кровоснабжения на фоне истончения местных сосудов;

4. Артериальная гипертензия (гипертония) - устойчивое повышение кровяного давления, обусловленное нарушением регуляторных факторов деятельности сердечнососудистой системы;

5. Варикозное расширение вен - хроническое заболевание, обусловленное необратимой деформацией вен, связанное с недостаточностью венозных клапанов и нарушением венозного тока крови.

Нормальное кровообращение является важнейшей составляющей здорового организма. Если вы отмечаете у себя характерные признаки того или иного заболевания сердечнососудистой системы, не медлите с обращением к сосудистому хирургу или флебологу. Помните, что игнорирование симптомов в данном случае может стоить вам жизни.

Хочу выразить благодарность и отметить работу высококвалифицированного специалиста - Кучерявого Юрия Александровича Хочу выразить благодарность и отметить работу высококвалифицированного специалиста - Кучерявого Юрия Александровича Хочу выразить благодарность и отметить работу.

Чурсин В.В. Клиническая физиология кровообращения (методические материалы к лекциям и практическим занятиям)

Чурсин В.В. Клиническая физиология кровобращения. Методические материалы к практическим и семинарским занятиям, - 2011. - 44 с.

Содержит информацию о физиологии кровообращения, нарушениях кровообращения и их вариантах. Также представлена информация о методах клинической и инструментальной диагностики нарушений кровообращения.

Данные материалы являются переработанным вариантом предыдущих изданий (1999г., 2003г.), первым автором которых являлся В.Ф.Туркин - доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии АГИУВ.

Предназначается для врачей всех специальностей, курсантов ФПК и студентов медвузов.

Введение

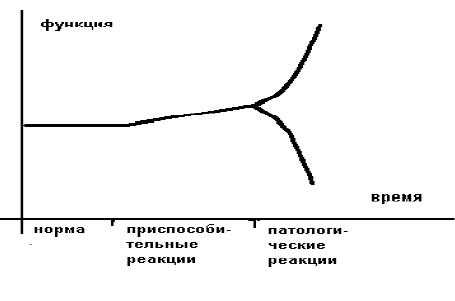

Академик В.В.Парин (1965г.) дает такое пояснение: «Клиническая физиология исходит из положения, что в организме при болезни многие возникающие реакции являются приспособительными. Под влиянием чрезвычайных раздражителей приспособительные реакции резко изменяются и, приобретая опасное для организма значение, становятся реакциями патологическими. Переход приспособительных реакций в патологические является узловым звеном в патогенезе заболеваний. А его детальное изучение является одной из главных задач клинической физиологии кровообращения».

Исходя из этого пояснения, можно отметить, что значение клинической физиологии любой системы предполагает:

Более образно это можно представить в следующем виде (рисунок 1).

Приспособительные реакции обеспечивают компенсацию, а патологические реакции обуславливают декомпенсацию страдающего органа или страдающей системы. В общем виде отличием (границей) между нормой и приспособлением является изменение свойств приспосабливающего органа или приспосабливающейся системы.

Границей между приспособлением и патологией является резкое изменение ("излом") приспособительной реакции по направлению и величине.

Различают срочные приспособительные реакции и долговременные. Врачам интенсивной терапии чаще приходится иметь дело с острыми расстройствами, поэтому необходимы знания срочных приспособительных реакций и их переход в патологические.

Кровообращение - определение, классификация

Кровообращение - это непрерывное движение (обращение) крови по замкнутой системе, именуемой сердечно-сосудистой.

- 2 - аорта и крупные артерии, имеют много эластических волокон, представляются как буферные сосуды, благодаря им резко пульсирующий кровопоток превращается в более плавный;

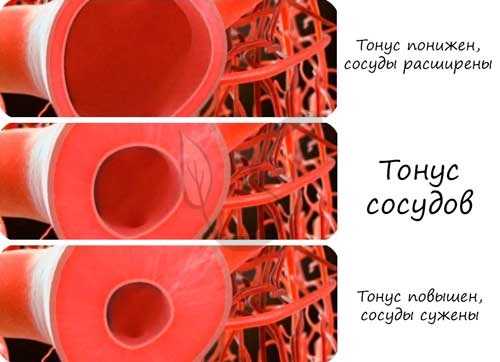

- 3 - прекапиллярные сосуды, это мелкие артерии, артериолы, метартериолы, прекапиллярные жомы (сфинктеры), имеют много мышечных волокон, которые могут существенно изменить свой диаметр (просвет), они определяют не только величину сосудистого сопротивления в малом и большом кругах кровообращения (поэтому и называются резистивными сосудами), но и распределение кровопотока;

- 4 - капилляры, это обменные сосуды, при обычном состоянии открыто 20-35% капилляров, они образуют обменную поверхность в 250-350 кв.м., при физической нагрузке максимальное количество открытых капилляров может достигать 50-60%;

- 5 - сосуды - шунты или артериоло-венулярные анастомозы, обеспечивают сброс крови из артериального резервуара в венозный, минуя капилляры, имеют значение в сохранении тепла в организме;

- 7 - вены, крупные вены, они обладают большой растяжимостью и малой эластичностью, в них содержится большая часть крови (поэтому и называются емкостными сосудами), они определяют "венозный возврат" крови к желудочкам сердца, их заполнение и (в определенной мере) ударный объём (УО).

Объем циркулирующей крови (ОЦК)

Вопрос объема имеет важное значение. Прежде всего потому, что определяет наполнение камер сердца и таким образом влияет на величину УО.

По классическому представлению ОЦК составляет у мужчин 77 и у женщин 65 мл/кг массы тела 10%. В среднем берётся 70 мл/кг.

Необходимо чётко представлять, что ОЦК является «жидким слепком сосудистой системы» - сосуды не бывают полупустыми. Ёмкость сосудистой системы может изменяться в достаточно больших пределах, в зависимости от тонуса артериол, количества функционирующих капилляров, степени сдавления вен окружающими тканями («наполненность» интерстиция и тонус мышц) и степенью растянутости свободно расположенных вен брюшной полости и грудной клетки. Разница в ОЦК, определяемая изменением состояния вен, предположительно составляет примерно 500-700 мл у взрослого человека (А.Д.Ташенов, В.В.Чурсин, 2009г.). Мнение, что венозная система может вместить, кроме ОЦК, еще 7-10 литров жидкости, можно считать ошибочным, так как излишняя жидкость достаточно быстро перемещается в интерстиций. Депо ОЦК в организме является интерстициальное пространство, резервная-мобильная емкость которого составляет примерно ещё 1 литр. При патологии интерстиций способен принять около 5-7 литров жидкости без формирования внешне видимых отеков (А.Д.Ташенов, В.В.Чурсин, 2009г.).

Особенностью интерстициальных отеков при некорректной инфузионной терапии является то, что жидкость при быстром поступлении в организм прежде всего уходит в наиболее «мягкие» ткани - мозг, легкие и кишечник.

Последствием этого является наиболее наблюдаемые недостаточности - церебральная, дыхательная и кишечная.

Физиологи на сегодняшний день считают, что практически у среднего человека номинальной величиной ОЦК принимается 5 литров или 5000 см 3 . В ОЦК различают две составных части: объем заполнения (U) и объем растяжения (V) сосудистой системы. U составляет 3300 см., V составляет 1700 см 3 . Последний, объем растяжения имеет непосредственное отношение к давлению крови и скорости объемного потока крови в сосудах.

Избыточная, особенно быстрая, инфузия растворов ведет к увеличению объема, прежде всего в сосудах легких, чем в других органах. При быстрой инфузии, особенно крупномолекулярных растворов (декстраны, ГЭК, СЗП, альбумин) жидкость не успевает переместиться в интерстиций, и при этом жидкость депонируется в первую очередь в легочных венах. Имеются сведения о том, что легочные вены могут дополнительно вместить еще примерно 53% общего легочного объема крови. При дальнейшей избыточной инфузии в действие вступает рефлекс Китаева. При этом рефлексе импульсы с рецепторов перерастянутых легочных вен, возбуждающе действуя на мускулатуру легочных артериол, суживают их, предотвращая таким образом переполнение легочных венозных сосудов.

Из-за спазма легочных артериол при дальнейшей избыточной инфузии наступает объемная перегрузка правых отделов сердца, в первую очередь правого желудочка. При его чрезмерной перегрузке в действие вступает рефлекс Ярошевича. Импульсы с рецепторов легочных артерий, возбуждающе действуя на мускулатуру в устьях полых вен, суживают их, предотвращая таким образом переполнение правых отделов сердца.

Здесь граница, за которой далее приспособление может перейти в патологию. В случае продолжения избыточной инфузии - вследствие избыточного давления в правом предсердии и его перерастяжения возникают следующие условия.

Во-первых ухудшается отток в правое предсердие значительной части крови из коронарных вен. Затруднение оттока по коронарным венам приводит к затруднению притока крови по коронарным артериям и доставки кислорода к миокарду (боль в области сердца).

Во-вторых, может возникнуть рефлекс Бейнбриджа (подробнее - раздел регуляции кровообращения), он вызывает тахикардию, которая всегда увеличивает потребность миокарда в кислороде.

У лиц со скрытой коронарной недостаточностью (что почти никогда не выявляется у больных перед операцией из-за недостаточного обследования) и у лиц с явной ишемической болезнью сердца (ИБС) все это может обусловить возникновение острой коронарной недостаточности вплоть до возникновения острого инфаркта миокарда (ОИМ) с дальнейшим развитием острой сердечной лево-желудочковой недостаточности (ОСЛН).

Если компенсаторные возможности коронарного кровообращения не скомпрометированы и не реализуется рефлекс Бейнбриджа, то дальнейшая объемная перегрузка приводит к растяжению полых вен. При этом с рецепторов, расположенных в устьях полых вен, импульсация поступает к центрам осморегуляции в гипоталамусе (супраоптическое ядро). Уменьшается секреция вазопрессина, приводящая к полиурии (выделению мочи более 2000 мл/сут), что отмечается утром дежурным врачом (и, как правило, безотчётливо) - больной спасает себя. Хорошо, если у больного регуляция водного баланса не нарушена и почки функционируют, в противном случае больной будет «утоплен» с благими намерениями.

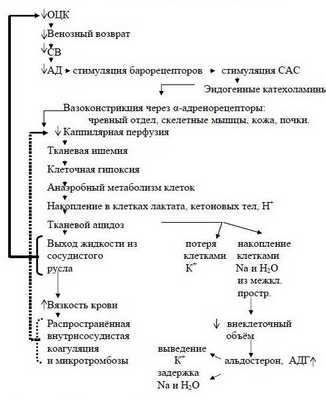

Не затрагивая вопросов о «хроническом» уменьшении ОЦК, когда это обусловлено хроническим уменьшением потребления жидкости, коснемся вопроса уменьшения ОЦК, обусловленного именно острой кровопотерей, с чем чаще всего имеют дело врачи анестезиологи-реаниматологи.

По современным представлениям отмечаются следующие приспособительные изменения функции сердечно-сосудистой системы.

Когда ОЦК снижается на 10-20%, то такая кровопотеря представляется компенсируемой. При этом первой приспособительной реакцией является уменьшение емкости венозных сосудов за счёт сдавления их окружающими тканями. Вены из округлых становятся сплющенными или почти полностью спадаются, и таким образом емкость сосудов приспосабливается к изменившемуся объему циркулирующей крови. Венозный приток крови к сердцу и его УО поддерживаются на прежнем уровне. Компенсаторную реакцию организма можно сравнить с ситуацией, когда содержимое неполной 3-х литровой банки переливают в 2-х литровую и она оказывается полной.

Компенсаторным механизмом является и перемещение жидкости из интерстиция за счёт уменьшения венозного давления и увеличения скорости кровотока (укорочения времени изгнания даже без развития тахикардии) - жидкость как бы засасывается из интерстиция. Этот компенсаторный механизм можно наблюдать у доноров при донации, когда экстракция 500 мл крови не приводит к каким-либо изменениям кровообращения.

С уменьшением ОЦК до 25-30% (а это уже потеря растягивающей части ОЦК - V) кровопотеря представляется не компенсируемой за счёт критического уменьшения ёмкости венозной системы. Начинает уменьшаться венозный приток к сердцу и страдает УО. При этом развивается приспособительная (компенсаторная) тахикардия. Благодаря ей поддерживается достаточный уровень сердечного выброса (СВ за минуту = МСВ) за счёт уменьшенного УО и более частых сердечных сокращений. Одновременно с тахикардией развивается сужение периферических артериальных сосудов - централизация кровообращения. При этом ёмкость сосудистой системы значительно уменьшается, подстраиваясь под уменьшенный ОЦК. При сниженном УО и суженных периферических артериальных сосудах поддерживается достаточный уровень среднего артериального давления (АДср) в сосудах, направляющих кровь к жизненно важным органам (мозг, сердце и лёгкие). Именно от величины АДср зависит степень перфузии того или иного органа. Таким образом, развивается приспособительная централизация кровообращения за счет уменьшения кровоснабжения периферических тканей (кожа, скелетные мышцы и т.д.). Эти ткани могут переживать ишемию (I фазу нарушения микроциркуляции) и кислородную недостаточность в течение более продолжительного времени.

Эта реакция аналогична процессу воспаления, при котором организм, образуя грануляционный вал и отторгая омертвевшее, жертвует частью во имя сохранения целого.

Когда ОЦК снижается более чем на 30-40% и восполнение кровопотери задерживается, то такая кровопотеря переходит в разряд некомпенсированной и может стать необратимой. При этом несмотря на тахикардию, СВ уменьшается и снижается АДср. Из-за недостаточного транспорта кислорода в организме усиливается метаболический ацидоз. Недоокисленные продукты метаболизма парализуют прекапиллярные сфинктеры, но периферический кровоток не восстанавливается из-за сохраняющегося спазма посткапиллярных сфинктеров.

Развивается II фаза нарушений микроциркуляции - застойной гипоксии. При этом за счёт ацидоза повышается проницаемость капилляров - плазматическая жидкость уходит в интерстиций, а форменные элементы начинают сладжироваться, образуя микротромбы - развивается ДВС-синдром. К моменту, когда на фоне нарастающего ацидоза парализуются и посткапиллярные сфинктеры (III фаза нарушений микроциркуляции) капиллярное русло уже необратимо блокировано микротромбами.

Наступает несостоятельность тканевой перфузии. Во всех случаях затянувшегося синдрома малого СВ присоединяется преренальная анурия. Всё это клиническая форма шока с классической триадой: синдром сниженного СВ, метаболический ацидоз, преренальная анурия. При этом во многих органах, как отмечает профессор Г.А.Рябов, "наступают необратимые изменения и даже последующее восполнение кровопотери и восстановление ОЦК не всегда предотвращает смертельный исход из-за осложнений, связанных с необратимыми изменениями в некоторых органах" - развивается полиорганная недостаточность (ПОН) или мультиорганная дисфункция (МОД).

Последовательность в нарушениях гомеостаза при кровопотере схематически представлена на рисунке 2 (Р.Н.Лебедева и сотр., 1979 г.).

Таким образом, при абсолютном снижении ОЦК практически любого происхождения границей перехода приспособления в декомпенсацию является увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) с одновременным снижением СВ и АДср.

Данное положение не применимо к случаям, когда имеется относительное уменьшение ОЦК за счет патологической вазодилятации.

Следует учитывать и то, что очень часто острая кровопотеря сопровождается болью и это вносит разлад в последовательность компенсаторных механизмов - раньше чем нужно и в большем количестве выбрасываются эндогенные катехоламины. Централизация развивается быстрее и времени на спасение больного остается меньше.

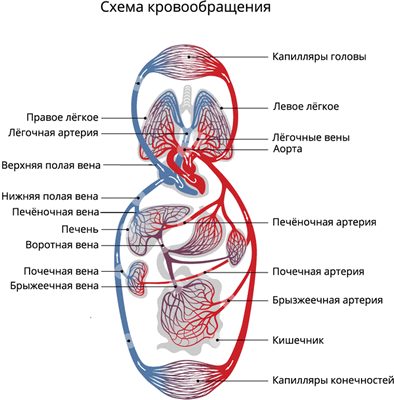

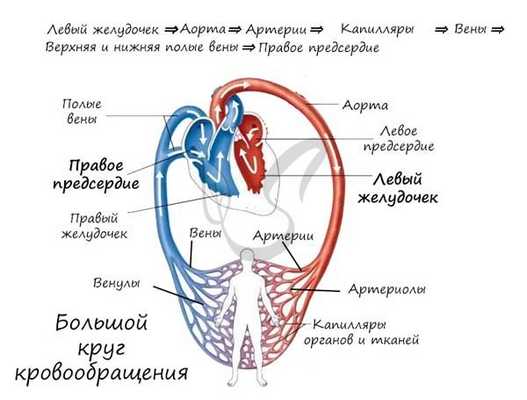

4. Круги кровообращения

В организме человека, как у всех млекопитающих, две системы сосудов, по которым течёт кровь, — малый (лёгочный) и большой круги кровообращения. Движение крови по малому кругу занимает около \(4\) секунд, а по большому кругу — в \(5\) раз больше.

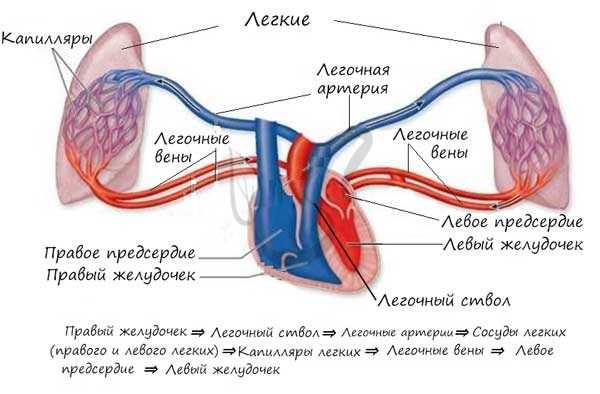

Малый (лёгочный) круг кровообращения обеспечивает насыщение крови кислородом. Он начинается от правого желудочка сердца. Из правого желудочка кровь выталкивается в лёгочную артерию. По этому сосуду из сердца течёт венозная кровь, содержащая мало кислорода.

Лёгочная артерия делится на две артерии: левую и правую лёгочные. В лёгких артерии ветвятся на сосуды всё меньшего диаметра вплоть до капилляров.

Венозная кровь проходит сквозь капилляры лёгких, отдаёт там углекислый газ и насыщается кислородом, т. е. становится артериальной.

Затем капилляры сливаются в более крупные сосуды, которые формируют лёгочные вены. По лёгочным венам артериальная кровь попадает сначала в левое предсердие, а затем в левый желудочек. Из левого желудочка она возвращается в сосуды большого круга кровообращения.

По сосудам большого круга кровообращения кровь поступает ко всем органам и тканям. Он начинается аортой, которая отходит от левого желудочка. Из аорты кровь поступает в восходящие и нисходящие артерии.

Артерии разветвляются и образуют сеть капилляров, в которых между кровью и тканями происходит обмен веществами. Отдавая тканям кислород и питательные вещества, кровь забирает продукты обмена и углекислый газ и становится венозной.

Венозная кровь возвращается в сердце по двум крупным венам: от головы и рук — по верхней полой вене, а из нижней части тела — по нижней полой вене. Обе вены впадают в правое предсердие.

Круги кровообращения

Из предыдущих статей вы уже знаете состав крови и строение сердца. Очевидно, что все функции кровь выполняет только благодаря своей постоянной циркуляции, которая осуществляется благодаря работе сердца. Работа сердца напоминает насос, который нагнетает кровь в сосуды, по которым кровь течет к внутренним органам и тканям.

Кровеносная система состоит из большого и малого (легочного) кругов кровообращения, которые мы подробно обсудим. Описал их Уильям Гарвей, английский врач, в 1628 году.

Большой круг кровообращения (БКК)

Этот круг кровообращения служит для доставки кислорода и питательных веществ ко всем органам. Он начинается выходящей из левого желудочка аортой - самым крупным сосудом, которая последовательно разветвляется на артерии, артериолы и капилляры. Открыл БКК и понял значение кругов кровообращения известный английский ученый, врач Уильям Гарвей.

Стенка капилляров однослойна, поэтому через нее происходит газообмен с окружающими тканями, которые к тому же через нее получают питательные вещества. В тканях происходит дыхание, в ходе которого окисляются белки, жиры, углеводы. В результате в клетках образуется углекислый газ и продукты обмена веществ (мочевина), которые также выделяются в капилляры.

Венозная кровь по венулам собирается в вены, возвращаясь в сердце через самые крупные - верхнюю и нижнюю полые вены, которые впадают в правое предсердие. Таким образом, БКК начинается в левом желудочке и заканчивается в правом предсердии.

Кровь проходит БКК за 23-27 секунд. По артериям БКК течет артериальная кровь, а по венам - венозная. Главная функция этого круга кровообращения - обеспечить кислородом и питательными веществами все органы и ткани организма. В сосудах БКК высокое артериальное давление (относительно малого круга кровообращения).

Малый круг кровообращения (легочный)

Напомню, что БКК заканчивается в правом предсердии, которое содержит венозную кровь. Малый круг кровообращения (МКК) начинается в следующей камере сердца - правом желудочке. Отсюда венозная кровь поступает в легочный ствол, который делится на две легочные артерии.

Правая и левая легочные артерии с венозной кровью направляются к соответствующим легким, где разветвляются до капилляров, оплетающих альвеолы. В капиллярах происходит газообмен, в результате которого кислород поступает в кровь и соединяется с гемоглобином, а углекислый газ диффундирует в альвеолярный воздух.

Обогащенная кислородом артериальная кровь собирается в венулы, которые затем сливаются в легочные вены. Легочные вены с артериальной кровью впадают в левое предсердие, где заканчивается МКК. Из левого предсердия кровь поступает в левый желудочек - место начала БКК. Таким образом два круга кровообращения замыкаются.

МКК кровь проходит за 4-5 секунд. Основная его функция состоит в насыщении кислородом венозной крови, в результате чего она становится артериальной, богатой кислородом. Как вы заметили, по артериям в МКК течет венозная, а по венам - артериальная кровь. Артериальное давление здесь ниже, чем БКК.

Интересные факты

В среднем за каждую минуту сердце человека перекачивает около 5 литров, за 70 лет жизни - 220 млн. литров крови. За один день сердце человека совершает примерно 100 тысяч ударов, за всю жизнь - 2,5 млрд. ударов.

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Сердце и сосуды

Сердечно-сосудистая система человека замкнутая. Это означает, что кровь перемещается только по сосудам и отсутствуют какие-либо полости, куда кровь изливается. Благодаря работе сердца и разветвленной системе сосудов, каждая клетка нашего организма получает кислород и питательные вещества, которые необходимы для жизнедеятельности.

Обратите внимание на устоявшееся название - сердечно-сосудистая система. На первое место выносится именно сердечная мышца, которая выполняет важнейшую функцию. Мы переходим к изучению этого уникального органа.

Сердце

Раздел медицины, изучающий сердце, носит название кардиология (от др.-греч. καρδία — сердце и λόγος — изучение). Сердце - полый мышечный орган, сокращающийся с определенным ритмом в течение всей жизни человека.

Снаружи сердце покрыто околосердечной сумкой - перикардом. Состоит из 4 камер: 2 желудочков - правого и левого, и 2 предсердий - правого и левого. Запомните, что между желудочками и предсердиями находятся створчатые клапаны.

Между правым предсердием и правым желудочком расположен трехстворчатый (трикуспидальный) клапан, между левым предсердием и левым желудочком - двустворчатый (митральный) клапан.

В сердце кровь движется однонаправленно: из предсердий в желудочки, благодаря наличию створчатых (атриовентрикулярных) клапанов (от лат. atrium — предсердие и ventriculus - желудочек).

От левого желудочка отходит самый крупный сосуд человека - аорта, диаметром 2.5 см, кровь в которой течет со скоростью 50 см в секунду. От правого желудочка отходит легочный ствол. Между левым желудочком и аортой, а также правым желудочком и легочным стволом находятся полулунные клапаны.

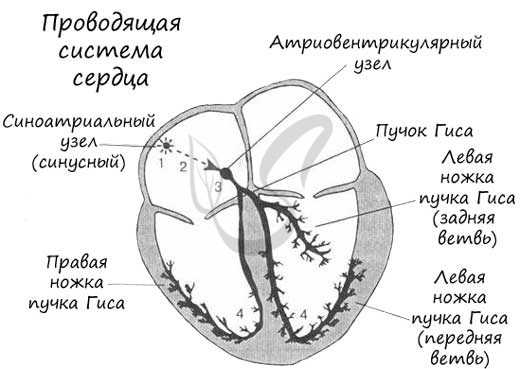

Мышечная ткань сердца представлена одиночными клетками - кардиомиоцитами, обладающими поперечной исчерченностью. Сердце обладает особым свойством - автоматией: изолированное от организма сердце продолжает сокращаться без внешних воздействий. Это связано с наличием в толще мышечной ткани особых клеток - пейсмекерных (клетки водителя ритма, атипичные кардиомиоциты), которые сами периодически генерируют нервные импульсы.

В сердце имеется проводящая система, благодаря которой возбуждение, возникшее в одной части сердца, постепенно охватывает другие части. В проводящей системе выделяют синусный, атриовентрикулярный узлы, пучок Гиса и волокна Пуркинье. Именно благодаря наличию этих проводящих структур сердце способно к автоматии.

Сердечный цикл

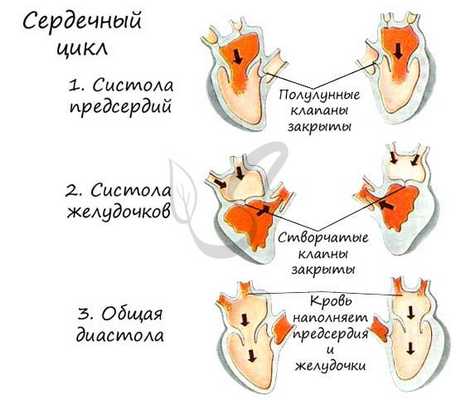

- Систола предсердий (от греч. systole - сжимание, сокращение)

Длится 0,1 сек. В эту фазу предсердия сокращаются, их объем уменьшается, и кровь из них поступает в желудочки. Створчатые клапаны в период этой фазы открыты, полулунные - закрыты.

Длится 0,3 сек. Створчатые (атриовентрикулярные) клапаны закрываются, чтобы не допустить обратного тока крови в предсердия. Мышечная ткань желудочков начинает сокращаться, их объем уменьшается: открываются полулунные клапаны. Кровь изгоняется из желудочков в аорту (из левого желудочка) и легочный ствол (из правого желудочка).

Длится 0,4 сек. В диастолу полости сердца расширяются - мышцы расслабляются, полулунные клапаны закрываются. Створчатые клапаны открыты. В эту фазу предсердия наполняются кровью, которая пассивно поступает в желудочки. Затем цикл повторяется.

Мы уже разобрали сердечный цикл, однако я хочу акцентировать ваше внимание на некоторых деталях. В общей сложности один цикл длится 0,8 сек. Предсердия отдыхают 0,7 секунд - во время систолы желудочков и общей диастолы, а желудочки отдыхают 0,5 секунд - во время систолы предсердий и общей диастолы. Благодаря такому энергетически выгодному циклу, сердечная мышца мало утомляется при работе.

Частоту сокращений сердца (ЧСС) можно измерить с помощью пульса - толчкообразных колебаний стенок сосудов, связанных с сердечным циклом. Средняя частота пульса в норме - 60-80 ударов в минуту. У спортсмена ЧСС реже, чем у нетренированного человека. При больших физических нагрузках ЧСС может возрастать до 150 уд/мин.

Возможны изменения сердечного ритма в виде его чрезмерного урежения или учащения, соответственно выделяют: брадикардию (от греч. βραδυ — медленный и καρδιά — сердце) и тахикардию (от др.-греч. ταχύς — быстрый и καρδία — сердце). Брадикардия характеризуется урежением пульса до 30-60 уд/мин, тахикардия - выше 90 уд/мин.

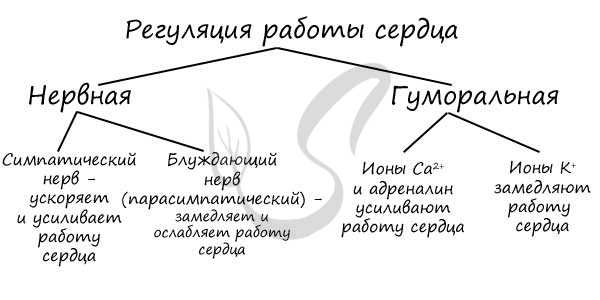

Регуляторный центр деятельности сердечно-сосудистой системы лежит в продолговатом и спинном мозге. Парасимпатическая нервная система замедляет, а симпатическая нервная система ускоряет ЧСС. Оказывают влияние также гуморальные факторы (от лат. humor - влага), главным образом гормоны: надпочечников - адреналин (усиливает работу сердца), щитовидной железы - тироксин (ускоряет ЧСС).

Сосуды

К тканям и органам кровь движется внутри сосудов. Они подразделяются на артерии, вены и капилляры. В общих чертах мы обсудим их строение и функции. Хочу заметить: если вы считаете, что по венам течет венозная, а по артериям - артериальная кровь, вы ошибаетесь. В следующей статье вы найдете конкретные примеры, опровергающие это заблуждение.

По артериям кровь течет от сердца к внутренним органам и тканям. Они обладают толстыми стенками, в составе которых имеются эластические и гладкие мышечные волокна. Давление крови в них наиболее высокое, по сравнению с венами и капиллярами, в связи с чем они и имеют вышеуказанную толстую стенку.

Изнутри артерия выстлана эндотелием - эпителиальными клетками, которые образуют однослойный пласт тонких клеток. Благодаря наличию гладких мышечных клеток в толще стенки, артерии могут сужаться и расширяться. Скорость кровотока в артериях примерно 20-40 см в секунду.

Большей частью артерии несут артериальную кровь, однако нельзя забывать об исключениях: от правого желудочка по легочным артериям к легким идет венозная кровь.

По венам кровь течет к сердцу. По сравнению со стенкой артерии, в венах меньше эластических и мышечных волокон. Давление крови в них небольшое, поэтому стенка вен тоньше, чем у артерий.

Характерный признак вен (который вы всегда заметите на схеме) наличие внутри вены клапанов. Клапаны препятствуют обратному току крови в венах - обеспечивают однонаправленное движение крови. Скорость кровотока в венах около 20 см в секунду.

Только представьте: вены поднимают кровь от ног к сердцу, действуя против силы тяжести. В этом им помогают вышеупомянутые клапаны и сокращения скелетных мышц. Вот почему очень важна физическая активность, противопоставленная гиподинамии, которая вредит здоровью, нарушая движение крови по венам.

Преимущественно в венах находится венозная кровь, однако нельзя забывать об исключениях: к левому предсердию подходят легочные вены с артериальной кровью, обогащенной кислородом после прохождения легких.

Самые мелкие кровеносные сосуды - капилляры (от лат. capillaris — волосяной). Их стенка состоит из одного слоя клеток, что делает возможным газообмен и обменные процессы различными веществами (питательными, побочными продуктами) между клетками, окружающими капилляр, и кровью в капилляре. Скорость движения крови по капиллярам самая низкая (по сравнению с артериями, венами) - составляет 0,05 мм в секунду, что необходимо для процессов обмена.

Суммарный просвет капилляров больше, чему у артерий и вен. Они подходят к каждой клетке нашего организма, именно они являются связующим звеном, благодаря которому ткани получают кислород, питательные вещества.

По мере прохождения крови по капиллярам, она теряет кислород и насыщается углекислым газом. Поэтому на картинке выше вы видите, что поначалу кровь в капиллярах артериальная, а затем - венозная.

Гемодинамика

Гемодинамикой называют процесс циркуляции крови. Важным показателем является кровяное давление - давление, оказываемое кровью на стенки кровеносных сосудов. Его величина зависит от силы сокращения сердца и сопротивления сосудов. Различают систолическое (в среднем 120 мм. рт. ст.) и диастолическое (в среднем 80 мм. рт. ст.) артериальное давление.

Систолическое артериальное давление подразумевает давление в кровеносном русле в момент сокращения сердца, диастолическое - в момент его расслабления.

При физической нагрузке и стрессе артериальное давление повышается, пульс учащается. Во время сна артериальное давление снижается, как и частота сердечных сокращений.

Уровень артериального давления - важный показатель для врача. Артериальное давление может быть повышено у пациента с болезнью почек, надпочечников, поэтому крайне важно знать и контролировать его уровень.

Повышение артериального давления, к примеру 220/120 мм рт. ст. врачи называют артериальной гипертензией (от греч. hyper - чрезмерно; говорить гипертония не совсем верно, гипертония - повышенный тонус мышц), а понижение, например до 90/60 мм. рт. ст. будет называться артериальной гипотензией (от греч. hypo — под, внизу).

Все мы, вероятно, хотя бы раз в жизни испытывали ортостатическую гипотензию - снижение уровня артериального давления при резком подъеме из положения сидя или лежа. Сопровождается легким головокружением, однако может приводить и к обмороку, потере сознания. Ортостатическая гипотензия может (в рамках нормы) проявляться у подростков.

Существует нервная регуляция гемодинамики, заключающаяся в действии на сосуды волокон симпатической нервной системы, которая сужает сосуды (давление повышается), парасимпатической нервной системы, которая расширяет сосуды (давление соответственно понижается).

На просвет сосудов оказывают действия также гуморальные факторы, распространяющиеся через жидкие среды организма. Ряд веществ оказывает сосудосуживающие действие: вазопрессин, норадреналин, адреналин, другая часть оказывает сосудорасширяющее действие - ацетилхолин, гистамин, окись азота (NO).

Заболевания

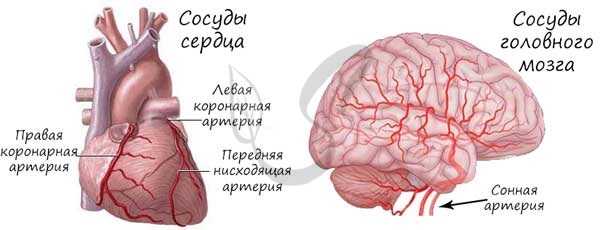

Атеросклероз (греч. athḗra - кашица + sklḗrōsis - затвердевание) - хроническое заболевание артерий, возникающее в результате нарушения в них обмена жиров и белков. При атеросклерозе в сосуде формируется холестериновая бляшка, которая постепенно увеличивается в размерах, приводя в итоге к полной закупорке сосуда.

Бляшка суживает просвет сосуда, уменьшая количество крови, протекающей по нему к органу. Атеросклероз нередко затрагивает сосуды, которые питают сердце - коронарные артерии. В этом случае болезнь может проявляться болями в сердце при незначительных физических нагрузках. Если атеросклероз затрагивает сосуды головного мозга - у пациента ухудшается память, концентрация внимания, когнитивные (интеллектуальные) функции.

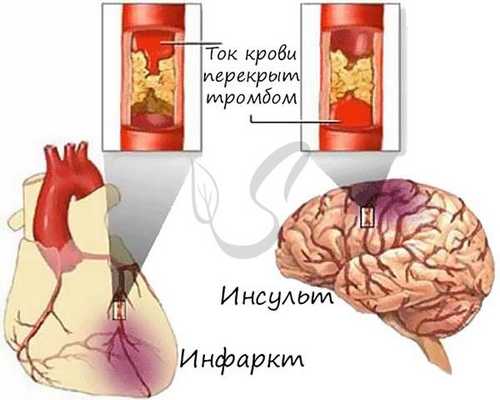

В какой-то момент атеросклеротическая бляшка может лопнуть, в этом случае происходит невероятное: кровь начинает сворачиваться прямо внутри сосуда, ведь клетки реагируют на разрыв бляшки, как на повреждение сосуда! Образуется тромб, который может закупорить просвет сосуда, после чего кровь полностью перестает поступать к органу, который этот сосуд кровоснабжает.

Такое состояние называется инфаркт (лат. infarcire - «начинять, набивать») - резкое прекращения кровотока при спазме артерии или закупорке. Инфаркт выражается в омертвлении тканей органа вследствие острого недостатка кровоснабжения. Инфаркт головного мозга называют - инсульт (лат. insultus - нападение, удар).

Читайте также: