Физическая реабилитация при дисплазии тазобедренных суставов

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Джамалбекова Элина Джамалбековна, Джумабеков Сабырбек Артисбекович

У детей восстановление анатомических структур и функций тазобедренных суставов происходит при ранней диагностике и своевременно начатом комплексном лечении. Однако у детей с дисплазией тазобедренного сустава реабилитация должна быть ранней, комплексной и систематической. На этапах консервативного лечения реабилитация включает в себя: массаж, физиотерапию, лечебную гимнастику и самое главное ношение функциональных шин. При правильном выборе тактики реабилитации происходит предотвращение прогрессирования заболевания, а также не развиваются ранние и поздние осложнения, а самое главное не задерживается вертикализация и не нарушается статико-динамическая функция тазобедренного сустава.

Похожие темы научных работ по клинической медицине , автор научной работы — Джамалбекова Элина Джамалбековна, Джумабеков Сабырбек Артисбекович

Algorithm of Rehabilitation of Hip Dysplasia in Children Under one Year at the Stages of Conservative Treatment

In children, the restoration of anatomical structures and functions of the hip joints occurs with early diagnosis and timely initiation of complex treatment. However, in children with hip dysplasia rehabilitation should be early, comprehensive and systematic. At the stages of conservative treatment rehabilitation includes massage, physiotherapy, therapeutic exercises and most importantly the wearing of functional tires. With the right choice of rehabilitation tactics, the progression of the disease is prevented, as well as early and late complications do not develop, and most importantly, it does not delay the verticalization and does not violate the static-dynamic function of the hip joint.

Бюллетень науки и практики /Bulletin of Science and Practice Т. 5. №9. 2019

АЛГОРИТМ РЕАБИЛИТАЦИИ ДИСПЛАЗИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ ДО ГОДА НА ЭТАПАХ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

ALGORITHM OF REHABILITATION OF HIP DYSPLASIA IN CHILDREN UNDER ONE YEAR AT THE STAGES OF CONSERVATIVE TREATMENT

Аннотация. У детей восстановление анатомических структур и функций тазобедренных суставов происходит при ранней диагностике и своевременно начатом комплексном лечении. Однако у детей с дисплазией тазобедренного сустава реабилитация должна быть ранней, комплексной и систематической. На этапах консервативного лечения реабилитация включает в себя: массаж, физиотерапию, лечебную гимнастику и самое главное — ношение функциональных шин. При правильном выборе тактики реабилитации происходит предотвращение прогрессирования заболевания, а также не развиваются ранние и поздние осложнения, а самое главное не задерживается вертикализация и не нарушается статико-динамическая функция тазобедренного сустава.

Abstract. In children, the restoration of anatomical structures and functions of the hip joints occurs with early diagnosis and timely initiation of complex treatment. However, in children with hip dysplasia rehabilitation should be early, comprehensive and systematic. At the stages of conservative treatment rehabilitation includes massage, physiotherapy, therapeutic exercises and most importantly the wearing of functional tires. With the right choice of rehabilitation tactics, the progression of the disease is prevented, as well as early and late complications do not develop, and most importantly, it does not delay the verticalization and does not violate the static-dynamic function of the hip joint.

Ключевые слова: дисплазия тазобедренного сустава, реабилитация, консервативное лечение, дети до года.

Keywords: hip dysplasia, rehabilitation, conservative treatment, children under one year.

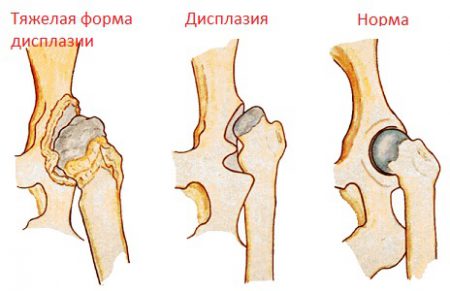

Одной из актуальных проблем ортопедии детского возраста была и остается дисплазия тазобедренного сустава (ДТС). Многочисленные труды отечественных и зарубежных авторов посвящены данной проблеме [1, 5, 8]. Для дисплазии тазобедренного сустава характерны изменения во всех участках сустава, уплощением (гипоплазией) вертлужной впадины и

Бюллетень науки и практики /Bulletin of Science and Practice Т. 5. №9. 2019

пороком ее развития, патологией капсулы сустава и связочного аппарата, а также недоразвитием головки бедренной кости и окружающих ее мышц [4, 6, 7].

К хорошим результатам приводит ранняя диагностика и своевременно начатое лечение [5]. У детей при ранней диагностике и лечении, начатом еще в грудном возрасте, происходит не только максимально полное восстановление анатомических структур, но и функции тазобедренных суставов, в этом и заключается актуальность данной проблемы [2, 3, 6].

Чтобы в 98% случаях избежать ишемического пострепозиционного некроза головки бедренной кости, необходимо использовать функциональные шины с предпозиционной подготовкой и полностью отказаться от одномоментного закрытого вправления [4].

К тяжелым структурным изменениям в суставе в дальнейшем приводят прогрессирующие трофические и анатомо-функциональные нарушения компонентов тазобедренного сустава без адекватного лечения связанного с ростом ребенка. Это, в свою очередь, вызывает нарушение функции движения и опоры, при этом возникают искривление позвоночника, изменение положения таза, развитие коксартроза и остеохондроза с последующей инвалидизацией в более молодом возрасте [1, 3, 8].

Вопросы ранней диагностики и лечения врожденного вывиха бедра подробно описываются в различных литературных источниках. Необходимо обследовать новорожденных с обязательным использованием ультрасонографии для достижения положительных результатов лечения, это показал анализ данных обследования детей в различных возрастных группах с дисплазией тазобедренного сустава. В связи с вышеизложенным, совершенно не удивительно, что на всех этапах (от выявления — до контроля результатов лечения) большое внимание объективной и качественной диагностике ДТС всегда уделялось и уделяется в научных публикациях и в клинической практике [2, 3, 5,

В основе профилактики детской инвалидности лежит раннее выявление заболевания и своевременно начатое лечение. Однако вопрос о реабилитации детей на этапах консервативного лечения остается актуальным на сегодняшний момент, поскольку до сих пор отсутствует в разных возрастных группах единое мнение и методика о сроках начала реабилитации.

Материалы и методы лечения Проведена реабилитация 46 детей (мальчиков 18 (39,1%), девочек 28 (60,9%)) до года с диагнозом дисплазия тазобедренного сустава на этапах консервативного лечения. В процессе реабилитации дети были разделены на 3 возрастные группы: -первая группа 14 дней — 3 месяца; -вторая группа 4 — 6 месяцев; -третья группа 7 — 12 месяцев. Методом обследования являлась:

-у детей до 3 месяцев клинико-функциональное и ультрасонографическое исследования.

-у детей старше 3-х месяцев клинико-функциональное исследование, рентгенография тазобедренных суставов.

Методика реабилитации детей до года на этапах консервативного лечения включает в себя следующие компоненты: -физиотерапию; -массаж;

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 5. №9. 2019

Результаты и обсуждение

В 1-й группе наблюдалось 22 ребенка (47,8%) в возрасте от 14 дней до 3-х месяцев. После постановки диагноза дисплазия тазобедренного сустава проводилась предрепозиционная подготовка сроком на 10 дней. В этот период назначаются: перед массажем парафиновые аппликации на тазобедренные суставы (в течение 10 минут), массаж, расслабляющий мышцы нижней конечности №10, ЛФК на растяжение аддукторов бедер (до 5 минут в день 3-4 раза), широкое пеленание (как подготовительный этап для перевода в функциональную отводящую шину), электрофорез с эуфиллином №10 на пояснично-крестцовую область (ПКО). Как только достигается отведение нижней конечности, пациента переводят в функциональную отводящую шину Джумабекова.

После достижения вправления и фиксации конечности в шине выполняются: перед курсом массажа парафиновые аппликации (№10 через день), массаж мышц спины и поясничной области с элементами расслабления и стимуляции (№ 10), лечебная гимнастика в шине, подключается курс физиотерапии — электрофорез с актовегином или с эуфилином (+) №10 на пояснично-крестцовый отдел позвоночника, с 2% раствором хлористого кальция и 2% раствором аскорбиновой кислоты. Дополнительно магнитотерапия (на пояснично-крестцовый отдел позвоночника №10. Лечение проводится под контролем ультрасонографии каждые 3 недели. На этапе выздоровления последние 2-3 месяца проводится курс массажа мышц спины, нижних конечностей (№10); лечебная гимнастика (без шины) — выполняются сгибание, отведение и внутренняя ротация бедер (продолжительность — 10 минут, по 2-3 раза в день) Так как ребенок подготавливается к осевой нагрузке. Общий срок лечения составляет 6-10 месяцев.

Во 2-й группе 18 детей (39,1%) в возрасте от 4 до 6 месяцев. Предрепозиционная подготовка начинается с назначением: массажа для расслабления аддукторов бедер и ягодичных мышц №10, парафиновые аппликации на тазобедренный сустав (через день №10), подушка Фрейка или широкое пеленание постоянно, электрофорез с мидокалмом на ПКО №10. Через 1,5-2 недели переводится на круглосуточное ношение функциональной шины Джумабекова. На этом периоде назначаются: массаж мышцы спины, области ягодиц и нижней конечности (№10), парафиновые аппликации на ПКО №10. Лечебная гимнастика с целью профилактики сгибательно-приводящих контрактур, а также необходим расслабляющий массаж нижних конечностей. Далее через 3-3,5 месяца проводится реабилитация без шины: курс массажа №10, парафиновые аппликации на ПКО №10, электрофорез Ca (+)-эуфилином (-) -vitC (-), Ca (+)-актовегином (-)-vitC (-) по трехэлектродной методике на тазобедренный сустав, электрофорез с кавентоном №10 на ПКО. При замедленной оссификации головки бедра назначается электрофорез сосудистых препаратов: никотиновая кислота (-) + кавентон (+) №10.

Через 3-3,5 месяца от момента постановки осевой нагрузки: пациент переводится в следующую функциональную отводящую шину Виленского, в этот период назначаются: массаж мышц спины и нижних конечностей. При удовлетворительных результатах разрешается дозированная вертикальная нагрузка в шине Джумабекова. В этот период назначают: массаж ягодичных и бедренных мышц через день №15, при задержке формирования ядер оссификации назначается магнитотерапия на тазобедренный сустав (с 6 месяцев).

В 3-й группе 6 детей (13,1%) в возрасте от 7 месяцев до 1 года. Детям этой возрастной группы с первично выявленным вывихом проводится рентгенологическое, ультрасонографическое и МРТ исследования с целью выявления причин, и невозможностью

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 5. №9. 2019

провести предрепозиционную подготовку. Наличие признаков невправимости бывает: гипертрофия капсулы в виде песочных часов, гипертофия жировой подушки если на МРТ имеются вышеперечисленные признаки, то предрепозиционная подготовка не проводится. Если не имеются признаков невправимости, то назначается предрепозиционная подготовка: массаж спины и ягодиц, подушка Фрейка постоянно, парафиновые аппликации №10 через день на тазобедренные суставы. Назначается укрепляющий, тонизирующий массаж ягодичных мышц (в шине). На этапе лечения в функциональной шине назначаются: электрофорез с актовегином чередующийся с мидокалмом №10 на ПКО, с эуфиллином-Ca №10 на тазобедренные суставы. Через 2 недели накладывается функциональная гипсовая повязка по методу Шептуна-Тер-Егиазарова, накладывается без наркоза в положении Лоренц с отведением на 45-50° и через каждые 10 дней после расслабления приводящих мышц увеличивается угол отведения на 10°, до полного отведения тазобедренного сустава на 8085°. Каждые 2 недели ребенку проводится ультрасонографический контроль.

Если ацетабулярный угол до 30° осуществляется перевод в следующую функциональную шину Джумабекова. В этот период рекомендовано проведение курса массажа №10 мышц спины и живота, парафиновые аппликации №10 на ПКО, электрофореза с актовегином №10 на ПКО, электрофарез с Ca(-) + VitC (+) на тазобедренные суставы, после перевода в шину. Периодические приседания в гипсе, потом переводится на живот. Функциональную гипсовую повязку накладывают на 4-5 месяцев, затем переводится в шину Джумабекова на 4-4,5 месяца. Через 3-4 месяца — рентген контроль.

При хорошем развитии впадины, отсутствии латеропозиции головки, полной степени костного покрытия разрешаются дозированная осевая нагрузка в шине Джумабекова, а также в течение 1-1,5 месяца, стимулирующий массаж, парафиновые аппликации на тазобедренные суставы, лечебная гимнастика.

Таким образом, нами разработан алгоритм и тактика дальнейшего реабилитационного метода лечения детей до одного года жизни. Реабилитация детей первого года жизни с дисплазией тазобедренного сустава должна быть ранней, комплексной и систематической. Анализ нашей работы показал, что наилучших результатов можно достигнуть лишь при раннем начале функционального лечения, так как создается оптимальное условие для развития вертлужной впадины и головки бедра.

Подбор наиболее правильного подхода к лечению ДТС и рациональное разделение пациентов на 3 возрастные группы: 14 дней — 3 месяца, 4-6 месяцев и 7 месяцев — 1 год. Далее, в зависимости от этого, составлялась специальная программа реабилитации детей. Программа заключается в следующем: ношение функциональных шин, наложение функциональной гипсовой повязки, физиотерапевтическое лечение, дифференцированный массаж и лечебная гимнастика. Это позволяет добиться положительных результатов не задерживая вертикализацию, а также предотвращает прогрессирование заболевания, развитие ранних и поздних осложнений.

1. Малахов О. А., Кралина С. Э. Врожденный вывих бедра (клиническая картина, диагностика, консервативное лечение). М.: Медицина, 2006. 128 с.

2. Волошин С. Ю. Комплексное функциональное лечение врожденного вывиха бедра у детей грудного возраста: дис. канд. мед. наук. СПб. 2005.

3. Бондарева С. Н. Восстановительное лечение детей первого года жизни с врожденной патологией тазобедренных суставов: дис. канд. мед. наук. Екатеринбург. 2008.

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 5. №9. 2019

4. Бовтунов А. З. Пострепозиционный ишемический некроз головки бедренной кости у детей (диагностика, лечение): автореф. дис. . канд. мед. наук. СПб. 2000. 19 с.

5. Ватолин К. В., Гуревич А. Б., Тихоненко Т. И., Лозовая Ю. И. Современные возможности ультразвукового исследования тазобедренного сустава у здоровых детей // Детская хирургия. 2011. №4. С. 25-27.

6. Волошин С. Ю. Комплексное функциональное лечение врожденного вывиха бедра у детей грудного возраста: автореф. дис.. канд. мед. наук. СПб. 2005. 25 с.

7. Вашкевич Д. Б., Рукина H. H. Диагностика врожденного вывиха бедра у детей раннего возраста // Человек и его здоровье: материалы X юбилейного Российского национального конгресса. СПб. 2005. С. 134.

8. Дементьева Д. М., Алешина Л. Л. Врожденные пороки развития как причина детской инвалидности // Актуальные проблемы педиатрии: сборник материалов XI Конгресса. (Москва, 5-8 февраля). 2007. С. 199-200.

1. Malakhov, O. A., Kralina S. E. (2006). Vrozhdennyi vyvikh bedra (klinicheskaya kartina, diagnostika, konservativnoe lechenie). Moscow. Meditsina, 128. (in Russian).

2. Voloshin, S. Yu. (2005). Kompleksnoe funktsional'noe lechenie vrozhdennogo vyvikha bedra u detei grudnogo vozrasta: dis. kand. med. nauk. St. Petersburg. (in Russian).

3. Bondareva, S. N. (2008). Vosstanovitel'noe lechenie detei pervogo goda zhizni s vrozhdennoi patologiei tazobedrennykh sustavov: dis. kand. med. nauk. Ekaterinburg. (in Russian).

4. Bovtunov, A. Z. (2000). Postrepozitsionnyi ishemicheskii nekroz golovki bedrennoi kosti u detei (diagnostika, lechenie): avtoref. dis. . kand. med. nauk. St. Petersburg. 19. (in Russian).

5. Vatolin, K. V., Gurevich, A. B., Tikhonenko, T. I., & Lozovaya, Yu. I. (2011). New possibilities for ultrasonic hip examination in healthy children. Russian Journal of Pediatric Surgery [Detskaya Khirurgiya], (4). 25-27. (in Russian).

6. Voloshin, S. Yu. (2005). Kompleksnoe funktsional'noe lechenie vrozhdennogo vyvikha bedra u detei grudnogo vozrasta: avtoref. dis.. kand. med. nauk. St. Petersburg. 25. (in Russian).

7. Vashkevich, D. B., & Rukina, H. H. (2005). Diagnostika vrozhdennogo vyvikha bedra u detei rannego vozrasta. In Chelovek i ego zdorov'e: materialy X yubileinogo Rossiiskogo natsional'nogo kongressa. St. Petersburg. 134. (in Russian).

8. Dement'eva, D. M., & Aleshina, L. L. (2007). Vrozhdennye poroki razvitiya kak prichina detskoi invalidnosti. In Aktual'nye problemy pediatrii: sbornik materialov XI Kongressa. (Moskva, 5-8 fevralya), 199-200. (in Russian).

Дисплазия тазобедренных суставов является врожденным заболеванием, при котором отмечается нарушение строения вертлужной впадины, головки бедра, связок. При отсутствии необходимого лечения в раннем возрасте, наблюдаются изменения со стороны близлежащих структур: таза, позвоночника, непораженного сустава. Часты случаи коксартроза на фоне дисплазии.

Заболеванием страдают в основном девочки, а у мальчиков эта патология наблюдается в 4–6 раз реже. В целом дисплазия тазобедренного сустава характерна для 2% новорожденных.

Причины

Закладка костно-суставного аппарата происходит на первых месяцах беременности. Поэтому воздействие в этот период на организм матери неблагоприятных факторов может спровоцировать нарушения строения суставов.

Распространенность дисплазии возрастает в областях с неблагоприятным экологическим фоном, наблюдаются семейные случаи. Кроме того, существуют и другие причины возникновения патологии, которые в первую очередь касаются организма матери. К ним можно отнести:

- Родовые травмы.

- Употребление некоторых лекарств.

- Внутриутробные инфекции.

- Работа во вредных условиях.

- Пожилой возраст.

- Заболевания щитовидной железы.

- Эндокринная патология.

- Гиповитаминозы.

Есть случаи сочетания дисплазии аномалиями развития других органов и систем, что должно заставить женщин максимально беречь свое здоровье во время беременности. В любом случае необходимо устранить все возможные факторы, чтобы минимизировать риск дисплазии у ребенка.

Симптомы

Выраженность симтоматики у детей зависит от степени недоразвития структур тазобедренного сустава. Однако существует и предболезнь, то есть определенный момент между нормой и патологией.

Поэтому еще до начала заболевания выделяют такое пограничное состояние, как незрелость сустава.

Это может быть у недоношенных младенцев и клинически никак не проявляться.

На этой стадии определяются четкие признаки недоразвития сустава. Клинически это выражается асимметрией кожных складок на ягодицах и бедрах, ограничением отведения, визуальным укорочением конечности.

При исследовании движений у новорожденного определяется симптом щелчка – характерный звук во время отведения бедер.

Эта степень называется предвывихом бедра, поскольку сустав расположен в типичном месте, а смещения кости не наблюдается.

Если на ранней стадии не было произведено своевременной коррекции, то происходят более выраженные изменения в тазобедренных суставах.

Наблюдается неполное смещение головки бедра из суставной впадины. Бедренная кость при этом отклоняется наружу и вверх.

На этой стадии дисплазию принято называть подвывихом бедра, поскольку все же нет полного выхода сустава из впадины.

Прогрессирование патологии еще более усугубляет клиническую картину дисплазии. Возникает полное смещение головки бедра относительно суставной впадины тазовой кости, что говорит о развитии вывиха.

При этом симптомы максимально выражены, ребенок ощущает постоянную боль, плачет.

Поставить правильный диагноз помогают УЗИ и рентгенография, которые указывают на четкие морфологические изменения структур тазобедренного сустава.

Лечение

Терапия дисплазии тазобедренного сустава направлена на восстановление анатомических взаимоотношений между суставными поверхностями, нормализацию активных движений, развитие мышечного аппарата. Это необходимо для правильного физического и нервно-психического развития детей в дальнейшем.

Лечение дисплазии нужно начинать с момента первого выявления патологии, что должно быть сделано еще в роддоме. Чем младше ребенок, тем пластичнее ткани, активнее их развитие, а поэтому и лечение проходит быстрее и эффективнее.

Необходимо обеспечить комплексное воздействие на суставные структуры с учетом возраста ребенка. Используются такие мероприятия для коррекции дисплазии:

- Консервативные методики (широкое пеленание, стремена Павлика, подушка Фрейка).

- Лечебная гимнастика (ЛФК).

- Массаж.

- Физиопроцедуры.

- Оперативное лечение.

Известно, что головка бедра вправляется в суставную впадину самостоятельно из положения сгибания и отведения нижней конечности. Поэтому консервативные методы направлены на поддержание бедра именно в такой позиции.

Необходимо также учитывать, что применение различных средств ограничено возрастом малыша: новорожденным и детям до 3-х месяцев проводят широкое пеленание, до полугода – стремена Павлика или подушку Фрейка, а далее – различные виды шин.

При этом контроль за правильностью манипуляций вначале проводят с помощью УЗИ, а после 6 месяцев – по данным рентгенографии.

Без проведения адекватной терапии дисплазия тазобедренного сустава в дальнейшем приведет к глубоким нарушениям костно-суставной системы и ранней инвалидности. Лечить болезнь нужно сразу, чтобы дети были здоровы в будущем.

Лечебная гимнастика является обязательным компонентом коррекции дисплазии тазобедренных суставов у детей. Упражнения ЛФК должны выполняться мягко, осторожно, чтобы не провоцировать смещение бедра из суставной впадины. Также ребенка нужно правильно держать на руках – за спину, прижимая к себе, так, чтобы он охватывал взрослого ногами.

Детям раннего возраста показаны такие виды упражнений:

- Из положения лежа на спине сгибать ноги ребенка в коленях и тазобедренных суставах с последующим разведением. Нужно пытаться коснуться при этом его коленками поверхности стола.

- Сгибание прямых или разведенных ног в тазобедренных суставах с их приведением к голове, плечам, вместе или попеременно.

- Разведение прямых ног малыша в стороны.

- Сгибать ноги в коленках так, чтобы получилась поза полулотоса.

- Поочередное сгибание ног ребенка в коленях и тазобедренных суставах, поворачивая стопы внутрь.

- Из положения на животе ноги попеременно сгибаются, достигая уровня таза с упором стопы на стол, а затем разгибаются с поднятием вверх.

Упражнения можно чередовать, выполняя ежедневно до 10 раз. Такая гимнастика может проводиться новорожденным и детям раннего возраста совместно с общеразвивающей, эффективно дополняя ее.

Перед упражнениями ЛФК обязательно выполнить массаж. Его техники позволят разогреть мышцы, успокоить ребенка, подготавливая к более интенсивным методам лечения. Выполнять массаж при дисплазии тазобедренных суставов нужно с учетом особенностей детского организма и степени патологии. Все движения проводят осторожно, недопустимы интенсивные прощупывания сустава.

При тазобедренных дисплазиях рекомендованы такие массажные элементы:

Массаж при дисплазии тазобедренных суставов в раннем возрасте и у новорожденных проводится лежа. После полугода уже возможны упражнения в положении сидя и стоя. Однако, необходимо помнить, что их можно проводить только после консультации детского ортопеда, чтобы не навредить пораженному суставу.

Выполнение массажа лучше доверить опытному массажисту, который владеет техниками лечебного воздействия при дисплазиях у детей.

Массаж органично сочетается с упражнениями ЛФК для детей. Такое лечение начинают как можно раньше — еще у новорожденных, чтобы избежать прогрессирования болезни, перехода дисплазии в более тяжелую форму и будущих осложнений.

Вместе с обычным лечением дисплазии тазобедренных суставов у маленьких детей применение ЛФК и массажа тазобедренного сустава может существенно улучшить ход восстановления. Комплексный подход лечения врожденного вывиха бедра, начатый почти с рождения малыша, помогает справиться с недугом полностью и настолько эффективно, что ребенок в дальнейшем не имеет проблем с тазобедренным суставом.

Гимнастика, лечебный массаж являются основой лечебной физической культуры и взаимно дополняют друг друга для более качественной лечебной терапии. Разберем основные рекомендации по ЛФК, ее пользу и комплекс упражнений.

Польза гимнастики при дисплазии, ее особенности

- Массаж;

- ЛФК;

- Широкое пеленание;

- Наложение шины.

Чаще обходятся данными способами, учитывая, что они достаточно эффективны. Особенно хорошо они помогают при раннем начале лечения. Часто при слабой выраженности дисплазии обходятся одним, максимум двумя, курсами ЛФК, что доказывает их эффективность.

Заниматься лечебной физкультурой с ребенком с дисплазией можно дома. Тогда очень легко выбрать подходящее время, когда ребенок накормлен, хорошо выспался, что говорит о его хорошем самочувствии. Это важно для грудничков. При проведении ЛФК в стационаре важно выбрать такое же подходящее время.

Первые несколько сеансов гимнастики маме малыша лучше доверить провести специалисту, пройти инструктаж, а потом повторять комплекс в домашних условиях.

Руки взрослого следует вымыть. Они не должны быть холодными, чтобы ребенку было комфортно. Движения руками нужно выполнять плавно, без рывков. Ребенку не должно быть больно.

Ортопедом ЛФК обычно назначается курсом от 10 до 15 сеансов гимнастики. Дополнительные курсы через полтора-два месяца необходимы для закрепления результата. В домашних условиях их можно проводить на постоянной основе по несколько раз в день до окончательного выздоровления.

Подготовка к гимнастике

Перед самими занятиями ребенка нужно подготовить. Разминка позволит основному курсу гимнастики быть более эффективным.

Вначале начинают массировать внешнюю сторону бедер, затем остальную часть ног, включая голеностоп и сами стопы. Внутреннюю поверхность бедер у гениталий трогать нельзя. Второй этап: сделать легкие растирания по кругу или прямыми движениями (без смещения кожи и сильного сдавливания) самого поврежденного сустава.

В последнюю очередь малышу массируют поясницу для усиления кровотока в нижней части тела. Основные движения – поглаживания и растирания.

Комплекс упражнений при дисплазии

Гимнастику рекомендовано проводить с помощью следующих упражнений:

Это основной, но не исчерпывающий, список активных упражнений, которые доказали свою эффективность в борьбе с дисплазией тазобедренных суставов у детей. Между самими упражнениями можно слегка потрясти ногами ребенка, немного погладить их, снимая напряжение.

Упражнения на мяче

Мяч – это отличный помощник при лечении дисплазии тазобедренных суставов. Он помогает ставить сочленения таза в нужное положение, а также тренировать все мышцы тела. Мяч перед занятием лучше покрыть пеленкой, так как малыш может испугаться новых ощущений при соприкосновении с поверхностью нового тренажера.

Основной комплекс при работе с мячом:

- Положить ребенка на спину, придерживая за спину одной рукой. Второй рукой взять ногу и вращать в одну сторону, затем во вторую. То же самое сделать со второй ногой.

- Ребенка положить на живот. Сдвигать каждую ногу в сторону, сгибая ее в колене. Одной рукой при этом придерживать ребенка за поясницу.

Если ребенок отказывается заниматься на мяче, сильно нервничает и зажимается, то нужно прервать упражнения на несколько недель и попробовать снова.

Рекомендации по проведению гимнастики

Количество повторений нужно постепенно увеличивать. Это важно, ведь поначалу малышу подобные движения будут в новинку и могут не понравиться сразу. Привыкать к ним нужно, понемногу увеличивая нагрузку и добавляя разнообразные упражнения.

Во время сеанса с ребенком обязательно ласково и спокойно разговаривать, петь песенки или рассказывать стихи и прибаутки, чтобы снять напряжение у малыша и превратить лечебную гимнастику в увлекательную игру. Когда ребенок здоров, то лучше не делать перерывов в занятиях.

Основной успех ЛФК в ее регулярности. К исключениям относят повышение температуры, болезнь, проблемы с сердцем и нервной системой. Перед проведением гимнастики следует посоветоваться со специалистами.

Нужно следить за состоянием малыша. Если он нервничает, плачет, то можно остановить гимнастику. Возможно, он устал, и предложенная нагрузка оказалась ему чрезмерной. Совет один: дать ребенку отдохнуть и продолжить занятия в другой раз.

При серьезной степени дисплазии, когда ребенку накладывается специальная шина или назначено широкое пеленание, некоторые виды упражнений могут быть недоступны для выполнения. Не стоит их выполнять, если при их выполнении смещается шина или повязка.

Проверка результатов

Оценивать эффективность ЛФК нужно после каждого курса гимнастики (через 10-15 сеансов). Оценку проводит врач-ортопед при стандартном осмотре. Для детального анализа делают рентгеновский снимок тазобедренных сочленений. На его основе врач может корректировать ход лечения, добавив новые методы лечения или убрав ненужные.

Дисплазия тазобедренных суставов встречается очень часто: примерно у каждого седьмого малыша. Если совсем ее не лечить, то она приведет к расшатыванию сустава, его нестабильности. Это прямой путь к инвалидности.

Гимнастика дает заметные результаты, особенно при раннем применении с первых месяцев жизни ребенка.

Современные способы лечения помогают забыть о диагнозе навсегда, но в большой профессиональный спорт лучше не идти. Кстати, гимнастика является отличной подготовкой к первым шагам. Благодаря крепким связкам и мышцам, малыш начинает быстрее ходить.

Читайте также: