Методы обнаружения вирусов на культуре клеток

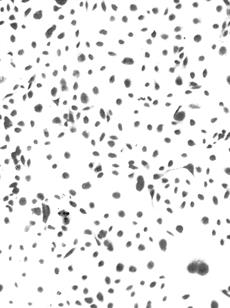

1. Цитопатический эффект.

2. Реакция гемадсорбции.

3. Метод цветных проб.

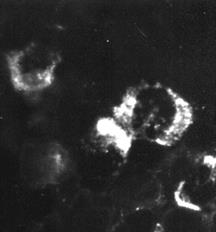

5. Иммунофлуоресцентный метод.

6. Реакция связывания комплемента.

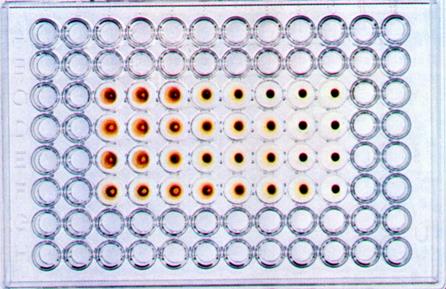

7. Реакция гемагглютинации.

8. Заражение животных, восприимчивых к данному вирусу.

9. Реакция преципитации в агаре.

Методы определения типа вирусов (идентификация, типирование вирусов)

Определение типа вирусов в вируссодержащем материале основано на реакции нейтрализации биологического действия вируса (РНБД) типоспецифическими сыворотками. Конечный результат реакции может быть установлен на основании следующих признаков:

1) нейтрализация ЦПД;

2) нейтрализация реакции гемадсорбции;

3) цветная проба;

4) задержка (торможение) гемагглютинации;

5) свечение клеток, содержащих вирус, под влиянием типоспецифических флуоресци-рующих сывороток;

6) нейтрализация в опыте на животных.

1. Чем вирусы отличаются от всех остальных живых организмов?

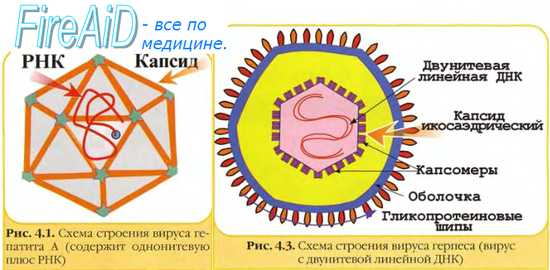

2. Что такое вирион, капсид, нуклеокапсид, тип симметрии, суперкапсид?

3. Критерии классификации вирусов.

4. Типы вирусных геномов.

5. Методы культивирования вирусов.

6. Заражение лабораторных животных. Правила, способы.

7. Заражение куриных эмбрионов. Правила, способы.

8. Культуры клеток (тканей). Определение, классификация, получение.

9. Признаки размножения вирусов в курином эмбрионе.

10. Методы обнаружения вируса в культуре клеток.

11. Цитопатический эффект, определение, классификация.

12. Методы типирования вирусов.

13. Сущность реакции гемадсорбции.

14. Сущность метода цветных проб.

15. Сущность метода бляшек.

16. Сущность реакции гемагглютинации для обнаружения вирусов.

17. Методы микробиологической диагностики вирусных инфекций.

18. Что такое вирусоскопический метод диагностики?

19. Что такое вирусологический метод диагностики?

20. Типы вирусных инфекций.

21. Особенности и механизмы противовирусного иммунитета.

22. Механизмы персистирования вирусов в организме.

23. Механизмы проникновения вируса в клетку.

24. Где в хозяйской клетке размножаются ДНК- и где РНК-содержащие вирусы?

25. Стадии взаимодействия вируса с клеткой.

26. Что такое вирогения?

27. Механизмы противовирусного действия интерферона.

28. Что такое протоонкоген и онкоген?

29. Формы обмена генетическим материалом у бактерий.

30. Что такое конъюгация, ее механизм.

31. Что такое трансдукция, ее механизмы?

32. Что такое плазмиды, их биологические особенности.

33. Основные классы плазмид.

34. Бактериофаги. Их химический состав и морфология.

35. Типы инфекций, вызываемых бактериофагом. Их особенности.

36. Какая разница между вирулентным и умеренным бактериофагом?

37. Что такое лизогения? Лизогенная конверсия?

38. Стадии взаимодействия Т-чётного фага с бактериальной клеткой.

39. Для чего используются фаги в медицинской практике?

40. Что такое фаготипирование?

З А Н Я Т И Е10

Тема: Микрофлора окружающей среды и организма человека. Санитарно-показательные микроорганизмы (СПМО). Санитарно-бактериологическое исследование воды, воздуха, почвы (1 день).

План занятия:

1. Знакомство с микрофлорой человеческого тела: посев отпечатков пальцев, посев слизи из зева.

3. Санитарно-бактериологическое исследование воды питьевой:

а) определение ОМЧ (разбор схемы);

б) титрационный метод (разбор схемы);

в) метод мембранной фильтрации (разбор схемы).

4. Санитарно-бактериологическое исследование воздуха:

а) посев воздуха седиментационным методом Р. Коха;

б) аспирационный метод (разбор).

5. Санитарно-бактериологическое исследование почвы (разбор).

а) определение общего количества бактерий в почве;

б) определение бактерий группы кишечных палочек (бродильный (титрационный) метод, метод мембранных фильтров, прямой поверхностный посев на плотные питательные среды);

в) определение перфрингенс-титра (посев почвенных разведений в среду Вильсона-Блера, использование сред накопления для определения клостридий в почве);

|