Вирусный менингоэнцефалит у новорожденных

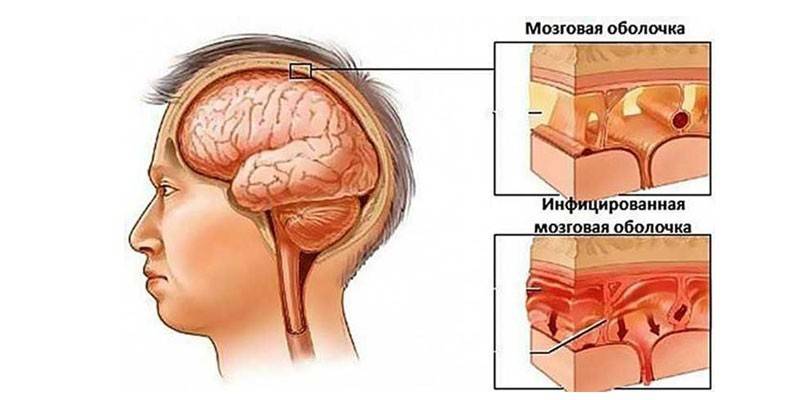

Менингоэнцефалит — это заболевание инфекционного характера, которое является осложнением менингита или энцефалита. Характеризуется воспалением в оболочках мозга и мозговом веществе.

Бывают случаи, когда эта болезнь воздействует на ткани спинного мозга, что может вызвать паралич ног.

По частоте случаев поражения менингитами именно менингоэнцефалит занимает первое место и сопровождается вторичными инфекционными и вирусными заболеваниями. Как правило, течение болезни происходит в острой или тяжёлой форме.

Провоцирующие факторы

Спровоцировать развитие данного заболевания могут такие факторы:

- энцефалиты первичной и вторичной группы;

- процесс разрушения миелина — белого вещества ЦНС или периферической нервной системы;

- паротитный менингоэнцефалит острой формы;

- воспаление придаточных носовых пазух.

Разновидности поражения

Менингоэнцефалит имеет множество видов, которые различаются между собой характером, спровоцировавших воспаление возбудителей:

- амебный — возбудители обитают в воде или влажной земле, этот вид заболевания диагностируется нечасто, и его практически

![]()

невозможно вылечить; - бруццелезный — вызывают бактерии, заболевание протекает длительно с возникновением парезов, паралича, нарушений психики;

- проствакцинальный или вакцинальный — инфекционный вид болезни, осложнение которой происходит после первичной вакцинации. Протекает в острой форме, сопровождается судорогами и обмороками;

- геморрагический — реактивная форма болезни инфекционно-аллергического характера, провоцируемая вирусом гриппа;

- герпетический — патологию провоцируют вирусы герпеса;

- гуммозный — вызывается возбудителем сифилиса;

- орнитозный — развивается во время орнитоза или как его последствие;

- паротитный — возбудителем является вирус эпидемического паротита;

- сибиреязвенный — возникает на фоне сибирской язвы;

- ревматический — провоцируется тромбозом сосудов головного мозга;

- сыпнотифозный — характеризуется поражением серого вещества головного мозга;

- токсоплазмозный — бактерии воздействуют на эмбрион в утробе матери;

- туберкулёзный — возникает как осложнение туберкулёза;

- цитомегалический — возникает как осложнение цитомегалии.

Менингоэнцефалит у новорожденных детей

Причина менингоэнцефалит у новорожденного ребенка чаще всего имеет вирусный характер. Однако встречаются случаи внутриутробного поражения зародыша.

Это происходит из-за того, что женщина в первые месяцы беременности болела каким-либо вирусным заболеванием, например, краснухой, ветряной оспой, корью, эпидемическим паротитом, железистой лихорадкой.

В таких случаях, как правило, ребёнок рождается мёртвым. Если же он всё-таки выживает, позже у него проявляются симптомы поражения мозга. Среди них: гидроцефалия; гиперкинезы; очаговые проявления.

Менингоэнцефалит у грудничков сопровождается такими общими симптомами:

- высокая температура;

- тяжёлое общее состояние;

- рвота и диарея;

- отказ от груди;

- прострация различной продолжительности;

- непроизвольные подёргивания глаз;

- косоглазие;

- цианоз и тахикардия — при поражении сердечно — сосудистой системы.

При диагностике ригидность и симптом Кернига определяются трудно. В жидкости спинного мозга выявляется положительная реакция Панди.

Лимфоцитарный плеоцитоз умеренный. Периферическая кровь не обнаруживает каких-либо патологий. Скорость оседания эритроцитов слабо

ускорена.

Лечение будет заключаться в применении таких препаратов: антибиотики широкого спектра действия, гамма-глобулин, витаминные комплексы в больших дозах. При длительных рвотах внутривенно вводят физраствор и декстрозу.

Прогноз для детей с менингоэнцефалитом весьма сомнительный. Треть детей с этим диагнозом погибает. У многих выживших деток обнаруживаются признаки мозгового поражения.

В зоне риска дети в возрасте до полу — года, после шести месяцев вероятность заболевания снижается.

Течение заболевания может быть разным. Оно может принимать такие формы:

- Молниеносная — проявления развиваются очень быстро, состояние ухудшается стремительно, что приводит к смерти.

- Острая — симптоматика возникает быстро и способствует ухудшению общего состояния больного.

- Подострая — болезнь воздействует на организм человека медленно и проявляется менее выражено.

- Хроническая — характер болезни вялотекущий, симптоматика не выражена, может обостряться и прекращаться.

Особенности клинической картины

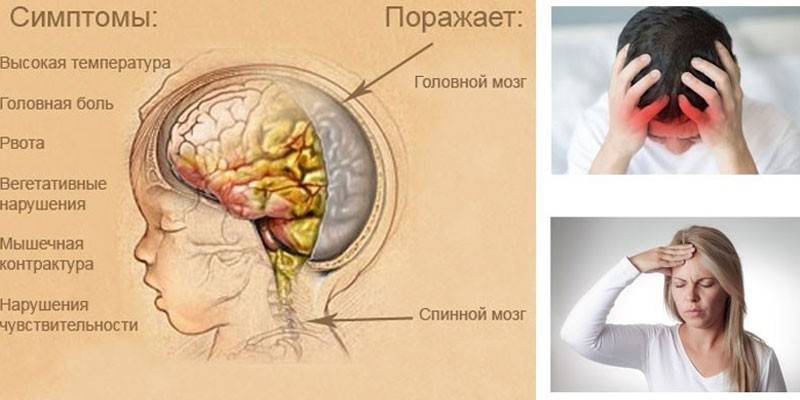

Симптомы менингоэнцефалита — это последствия общего воспалительного процесса. Среди них:

- высокая температура тела (иногда поднимается до сорока градусов);

- головная боль;

- тошнота с рвотой;

- неясность сознания;

- скованность движений;

- бледная кожа;

- область носогубной складки синеет;

- одышка;

- учащённый пульс;

- артериальное давление повышено;

- светобоязнь;

- судороги;

- общая повышенная чувствительность.

Дополняются менингеальные симптомы проявлениями поражения головного мозга, среди которых:

- нарушение координации;

- асимметрия сухожильных рефлексов;

- расстройства речи;

- психические расстройства.

Постановка диагноза

Первый и самый основной метод диагностики этого заболевания — анализ спинномозговой жидкости в лаборатории. Проводится с помощью пункции.

Если человек болен, анализ покажет, что спинномозговая жидкость характеризуется мутной консистенцией. Это происходит из-за клеточной примеси. Также в ней будет обнаруживаться повышенный уровень содержания белка, понижение концентрации глюкозы и повышенное давление.

Вместе с этим используются такие методы:

- полимеразная цепная реакция — для выявления бактериальных антигенов;

- анализ крови и мазки из ротовой и носовой полости — для уточнения диагноза;

- рентгеноскопия грудной клетки;

- КТ и МРТ — для исключения гнойного процесса в головном мозге.

Оказание помощи пациенту

Лечение менингоэнцефалита проходит в инфекционном отделении стационара. Цель терапии — устранение причин болезни, симптоматики и предотвращение развития осложнений. Если все меры будут проведены вовремя, это будет способствовать более быстрому выздоровлению и положительному исходу болезни.

После проведения диагностических методов и определения причины болезни, больного направляют в инфекционное отделение, где ему создают необходимые условия для быстрой и полноценной терапии.

Во время лечения применяются препараты различных групп. Среди них:

- антиоксиданты;

- нейропротекторы;

- средства для улучшения микроциркуляции крови;

- поливитамины групп B и C;

- успокоительные средства;

![]()

- противосудорожные препараты;

- антихолинэстеразные средства;

- для предупреждения герпетических осложнений назначается Ацикловир;

- мочегонные препараты — для снятия мозговых отёков.

В конце лечения применяются процедуры физиотерапии и рефлексотерапии для предотвращения осложнений.

Также врачом будет назначена специальная сбалансированная диета, которая включает в себя все необходимые питательные микроэлементы.

Люди, перенёсшие это тяжёлое заболевание, становятся на учёт в диспансер и систематически посещают невролога. После лечения вирусного менингоэнцефалита, человек в обязательном порядке должен пройти санаторно-курортное лечение. Такая терапия помогает укрепить иммунную систему организма. Реабилитационный период длится очень долгое время.

Менингоэнцефалит поражает как взрослых, так и детей, и очень часто определить его по первым признакам очень тяжело. В случае возникновения основных проявлений болезни необходимо обратиться к врачу как можно быстрее.

Последствия и прогноз

Менингоэнцефалит — очень опасное заболевание, при котором наблюдается высокий процент смертности. Огромную роль в данном случае играет своевременное и адекватное лечение. Тяжёлые последствия выглядят следующим образом:

- При вирусной форме заболевания, если иммунитет больного ослаблен или диагностика и терапия были проведены слишком поздно,

![]()

возникают парезы, паралич, приступы эпилепсии. - Также ещё одним опасным последствием является формирование постнекротических кист. Они провоцируют у детей задержку в умственном развитии и гидроцефалию.

- Если ребёнок заболевает в раннем возрасте, это очень часто оказывает влияние на развитие умственных способностей и состояние психики.

Очень тяжёлыми последствия этой болезни будут у новорожденных с предрасположенностью к образованию генерализованных форм менингоэнцефалита. Можно сказать, что дальнейшая картина жизни больного будет зависеть от степени поражения ЦНС.

Профилактика данного заболевания заключается, прежде всего, в проведении процедур вакцинации против гемофильной палочки, менингококков и пневмококков. Проводится вакцинация в раннем детском возрасте.

Для профилактики болезни у близких родственников, которые непосредственно контактировали с больным, назначается химиопрофилактика антибактериальными препаратами.

Заболевание менингоэнцефалит относится к категории нейроинфекционных, поскольку при нем происходит поражение центральной нервной системы. Недуг вызывает воспаление оболочки и вещества мозга. Менингоэнцефалит сочетает в себе две болезни: менингит и энцефалит. Патология развивается самостоятельно либо на фоне других заболеваний, например, гриппа, туберкулеза, пневмонии. Болезнь очень редко проходит без каких-либо грубых изменений структур головного мозга.

Общие сведения о менингоэнцефалите

Так называется состояние, при котором в организме развиваются сразу два заболевания – менингит и энцефалит. Первая болезнь вызывает воспаление мягких мозговых оболочек, вторая – вещества мозга. Менингоэнцефалит – это тяжелое заболевание инфекционной природы. Оно может поражать не только головной, но и спинной мозг. Особенности распространения заболевания:

- Ему более подвержены дети, поскольку их иммунитет менее крепкий, и они чаще находятся на улице, где их может укусить клещ.

- Встречаются и случаи внутриутробного заражения, особенно если на первых месяцах беременности женщина переболела ветряной оспой, краснухой, эпидемическим паротитом.

- Для детей характерен менингоэнцефалит в виде менингококковой инфекции. Болеют ею чаще в холодное и сырое время года. Пик заболеваемости приходится на период с марта по май.

Причины менингоэнцефалита

Заболевание имеет много видов, поэтому причины тоже представлены большим списком. Развитие менингоэнцефалита могут спровоцировать инфекционные, инфекционно-аллергические и токсические факторы. Бактерии, вирусы, простейшие и даже амебы из пресных водоемов часто выступают причиной этой болезни. Выделяют следующие основные виды менингоэнцефалита:

- Вирусный. Развивается в результате поражения клещевым энцефалитом, ветрянкой, гриппом, паротитом, бешенством, герпесом, корью, лихорадкой Западного Нила.

- Бактериальный. Связан с поражением организма бактериями, включая туберкулезную палочку, листерии, стафило-, пневмо-, менинго- и стрептококков.

- Вызванный действием простейших микроорганизмов. К таким относят малярийный плазмодий, токсоплазмы.

- Обусловленный проникновением в организм мутантных видов амеб, средой обитания которых являются пресные водоемы.

Менингоэнцефалит у детей диагностируется чаще из-за не до конца развитой иммунной системы. Еще один предрасполагающий фактор – несостоятельность гематоэнцефалического барьера. То же относится и к людям пожилого возраста. К факторам риска воспаления мозга и мозговых оболочек также относятся:

- острые или хронические патологии ЛОР-органов, включая гаймориты, мастоидит (воспаление сосцевидного отростка височной кости), синуситы;

- ОРВИ;

- черепно-мозговые травмы;

- укус иксодового клеща;

- вакцинации;

- краснуха, корь, ветрянка, туберкулез.

Пути заражения

Основная причина развития менингоэнцефалита – проникновение инфекционного агента в оболочки и вещество головного мозга. Возбудитель может распространяться по организму через кровь или лимфу. Способ попадания инфекции определяется ее типом. В зависимости от вида возбудителя, заражение менингоэнцефалитом может происходить следующими путями:

- при укусе иксодового клеща, который является носителем нейротропного вируса;

- воздушно-капельным (так передается менингококковая инфекция, поражающая преимущественно детей);

- в результате проникновения в носоглотку мутантных амеб naegleria fowleri из загрязненного водоема;

- прямым контактным способом при прорыве полостей гноя или нарушении целостности костей черепа;

- вертикальным (заражение происходит при прохождении ребенка через родовые пути матери или внутриутробно еще в начале гестационного периода).

Патогенез

Когда возбудитель проникает в мозговые ткани, в них начинается воспаление. Оно бывает гнойным или серозным, что зависит от типа инфекционного агента. В дальнейшем в организме происходит следующие процессы:

- Вокруг кровеносных сосудов образуются инфильтраты – скопления в тканях клеточных элементов с примесями крови и лимфы.

- Периваскулярные (локализующиеся вокруг кровеносных сосудов) воспалительные инфильтраты нарушают церебральное кровообращение.

- В головном мозге возникают очаги ишемии (некроза тканей, которые были лишены кровоснабжения), выступающие вторичным повреждающим фактором.

- Организм реагирует на такое состояние усилением выработки ликвора – спинномозговой жидкости, циркулирующей в желудочках головного мозга.

- Избыток ликвора ведет к развитию внутричерепной гипертензии.

- Совокупность этих патологических процессов вызывает раздражение мозговых оболочек – менингеальный синдром.

- В результате гибели нейронов развивается очаговая симптоматика, которая проявляется в виде неврологического дефицита. Он вызывает недостаточность подвижности конечностей, изменения в чувствительной, эмоциональной и интеллектуальной сферах.

Классификация менингоэнцефалита

Существует несколько классификаций менингоэнцефалита. Одним из критериев является первопричина заболевания. В зависимости от нее менингоэнцефалит делится на такие виды:

- Первичный. Развивается как самостоятельное заболевание в результате укуса иксодового клеща, разносящего арбовирус; заражения бешенством, нейросифилисом (проникновения бледной трепонемы), тифом, вирусом герпеса.

- Вторичный. Является осложнением других патологий, таких как корь, туберкулез, ветрянка, гнойные заболевания ЛОР-органов и другие патологии инфекционной природы.

Выделяют еще одну классификацию менингоэнцефалита, связанную с причиной развития, только критерием в ней является тип возбудителя. В зависимости от этого фактора заболевание бывает:

- Бактериальным. Встречается чаще остальных видов. Вызывает воспаление гнойного характера, которое провоцируют клебсиеллы, пневмококки, стрептококки, менингококки, гемофильная палочка.

- Вирусным. Связано с поражением организма вирусом простого герпеса, кори, цитомегаловирусом, энтеровирусом, бешенством. Вирусный менингоэнцефалит вызывает преимущественно серозное воспаление.

- Грибковым. Чаще наблюдается у лиц с ослабленным иммунитетом. Может диагностироваться на фоне нейроСПИДа.

- Протозойным. Встречается реже остальных видов, провоцируется токсоплазмами, амебами и другими простейшими микроорганизмами.

По характеру воспалительного процесса выделяют геморрагический, гнойный и серозный менингоэнцефалит. В первом случае из-за нарушения проницаемости стенок мозговых сосудов отделяемое представляет собой примеси крови, во втором – гной с преобладанием лейкоцитов, в третьем – прозрачную цереброспинальную жидкость. По еще одной классификации менингоэнцефалит делится на виды в зависимости от характера течения:

- Хронический. Воспаление длится на протяжении нескольких месяцев или лет. Протекает волнообразно – периоды ремиссии сменяются обострениями.

- Подострый. Развивается медленно – в течение периода от нескольких суток до 1 недели.

- Молниеносный. Возникает внезапно, развивается за несколько часов и в большинстве случаев приводит к летальному исходу.

- Острый. Симптомы появляются медленнее, чем при молниеносной форме – примерно в течение 24-48 ч.

Клиническая картина менингоэнцефалита

Заболевание опасно тем, что в первые часы практически никак не дает о себе знать. Кроме того, каждая форма патологии имеет свои специфические симптомы, которые могут указывать на другие болезни. Распознать воспаление мозга и его оболочек помогает один характерный признак. Если попросить пациента наклонить голову вперед, чтобы подбородок коснулся груди, то здоровый человек сделает это легко. У больного же малейшее подобное движение будет вызывать боль.

По-другому выявить заболевание можно, если попросить человека лечь на спину и в этом положении согнуть ему ногу под углом 90 градусов в тазобедренном и коленном суставах. Затем нужно заставить больного разогнуть конечность. При воспалении мозговых оболочек такое действие человек осуществить не сможет – это яркий менингеальный признак, который называется симптомом Кернига. При этом заболевании наблюдаются и следующие проявления:

- тошнота, рвота;

- выраженная головная боль;

- возбуждение, заторможенность, бред, оглушение или другие нарушения сознания;

- судорожные приступы;

- глазодвигательные и зрительные расстройства;

- снижение слуха;

- ригидность затылочных мышц;

- светобоязнь;

- повышение чувствительности кожных покровов;

- поднятие температуры;

- общее недомогание;

- снижение аппетита;

- сыпь красного цвета, исчезающая при надавливании.

Герпетический менингоэнцефалит среди вирусных считается одним из самых распространенных. Причиной является вирус простого герпеса 1 или 2 типа. У взрослых болезнь развивается на фоне снижения иммунитета. Менингоэнцефалит у новорожденных детей возникает из-за генерализованной вирусной инфекции. Вне зависимости от возраста болезнь может протекать в острой или хронической форме. Часто недуг маскируется под другие патологии центральной нервной системы, например, инсульты, эпилепсию, слабоумие. Характерные признаки вирусного воспаления мозга:

- высокая температура;

- озноб;

- плохой сон;

- рвота;

- головные боли в лобной и теменной областях;

- изменение поведенческих функций вплоть до полной неадекватности.

В мозговые оболочки патогенные бактерии чаще проникают через кровь, реже – через лимфатическую жидкость. Такой процесс наблюдается при наличии в организме первичного очага бактериальной инфекции, например, в случае острых или хронических заболеваний ЛОР-органов. Гнойный менингоэнцефалит сложнее всего поддается лечению. Распознать заболевание можно по следующим признакам:

- резкому повышению температура до 39 градусов;

- суставным болям;

- расстройствам сна;

- тошноте, рвоте;

- слабости;

- кожной сыпи;

- общему недомоганию;

- геморрагической экзантеме на туловище, лице, конечностях;

- одышке;

- судорогам;

- психомоторному возбуждению и бреду;

- сонливости;

- мышечной ригидности.

Эта форма воспаления вещества и оболочек мозга встречается реже остальных. Причиной ее возникновения выступают амебы – мелкие свободноживущие простейшие. Инфицирование может произойти при купании в пресных водоемах или питье воды из них. Человек заражается даже из-за употребления воды из-под крана или из минеральных источников. Амеба встречается и в почве, на грибах или овощах. Амебный менингоэнцефалит протекает в двух формах: острой и гранулематозной. В первом случае инкубационный период заболевания может длиться от 2 дней до 2 недель. Характерные симптомы патологии:

- резкая головная боль;

- тошнота;

- рвота;

- резкий подъем температуры;

- судороги;

- заторможенность;

- афазия (нарушение речи);

- гемиплегия (паралич половины тела);

- нарушения зрения;

- коматозное состояние.

Гранулематозная форма отличается более вялым течением. Заболевание может длиться несколько недель или месяцев. На ранней стадии недуг вызывает симптомы, схожие с признаками формирования новообразования в головном мозге. В этом случае наблюдаются следующие симптомы:

- судорожные припадки, напоминающие приступы эпилепсии;

- гемипарез;

- личностные изменения;

- психические расстройства.

Последствия менингоэнцефалита

Люди, перенесшие это заболевание, в дальнейшем могут страдать от самых разных осложнений. Случаев, когда недуг был вылечен практически без последствий, очень мало. У большинства пациентов даже едва заметные осложнения все равно остаются. Все зависит от вида инфекционного агента, который проник в мозговые оболочки или вещество мозга. Значение имеет и состояние иммунитета.

Самые опасные и непредсказуемые последствия наблюдаются при внутриутробном заражении ребенка. Если малыш выжил, то у него могут развиться:

- гидроцефалия (водянка головного мозга);

- эпилепсия;

- психические расстройства;

- отставание в умственном развитии;

- судорожный синдром;

- парезы и параличи;

- слабоумие;

- проблемы со слухом и зрением.

Степень выраженность осложнений определяется глубиной проникновения патологического процесса, зонами поражения и характером повреждений центральной нервной системы. У взрослых может снизиться интеллект. Часто отмечаются и проблемы со зрением, тугоухость, внутричерепная гипертензия. Другие возможные осложнения у взрослых:

- кома;

- бактериальный шок;

- косоглазие;

- генерализованный некроз кожи;

- абсцедирование (гнойный процесс внутри мозга или мозжечка);

- увеит (воспаление сосудистой оболочки глаза);

- менингококковый сепсис;

- психические расстройства;

- летальный исход.

Диагностика

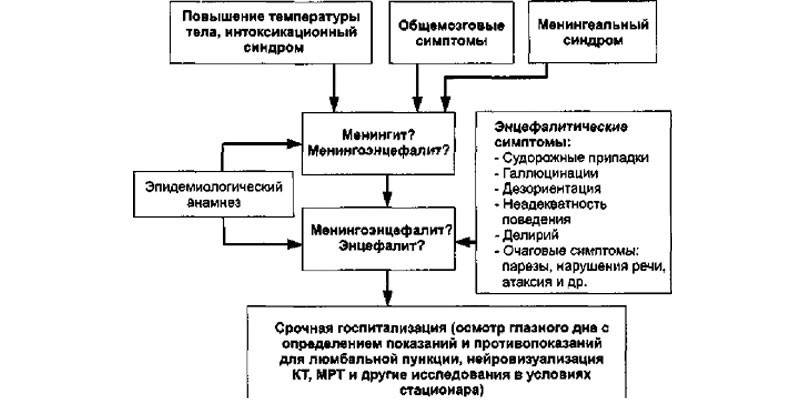

На первом этапе диагностики врач опрашивает пациента и его родственников для сбора анамнеза с целью выявления черепно-мозговых травм, инфекций, фактов вакцинации, укусов клеща. Далее, чтобы выявить характерные менингеальные симптомы, больного осматривает невролог: оценивает состояние сознания, обнаруживает неврологический дефицит. Эти признаки указывают на воспалительный процесс мозгового вещества и оболочек. Затем врач назначает следующие лабораторные исследования:

- Анализ крови. Повышенный уровень лейкоцитов и ускорение скорости оседания эритроцитов указывает на наличие в организме воспалительного процесса.

- ПЦР. Это метод полимеразной цепной реакции, который направлен на выявление в организме ДНК возбудителя. Такой анализ позволяет с точностью определить тип инфекционного агента.

- Посев крови на стерильность. Это исследование проводится с целью выявления бактерий. Анализ показан при подозрении на сепсис. Пробу крови забирают из периферической вены при помощи стерильного шприца.

Менингеальные признаки важно дифференцировать от других заболеваний: опухолей мозга, токсических поражений нервной системы, обширных инсультов и дегенеративных процессов. Окончательно подтвердить диагноз помогают следующие инструментальные исследования:

- Компьютерная и магнитно-резонансная томография (КТ и МРТ). Эти процедуры помогают обнаружить изменения в головном мозге: диффузные изменения тканей, утолщение, уплотнение мозговых оболочек. Поражение паразитарными агентами подтверждается при выявлении округлых очагов, имеющих по периферии кольцевидное усиление.

- Люмбальная пункция. Это исследование окончательно определяет тип возбудителя. Суть процедуры заключается в заборе и исследовании ликвора (спинномозговой жидкости). При гнойном процессе он становится мутным, приобретает хлопьевидный осадок, при геморрагическом – содержит элементы крови, при серозном – прозрачен.

- Стереотаксическая биопсия головного мозга. Это нейрохирургическая операция диагностического характера. Проводится в более тяжелых случаях для исключения опухолевых процессов.

Лечение менингоэнцефалита

Терапия заболевания проводится сразу в нескольких направлениях: этиотропном, симптоматическом и патогенетическом. Первый вид лечения предполагает устранение причины заболевания. В зависимости от нее используют следующие лекарственные препараты:

- Противогрибковые. Показаны для лечения грибкового воспаления оболочек и вещества мозга. Эффективными считаются Флуконазол и Амфотерицин В.

- Антибактериальные. Используются при бактериальной природе заболевания. Из антибиотиков применяются цефалоспорины или их сочетание с пенициллинами, чаще – с Ампициллином. До получения результатов анализа на выявление типа возбудителя врач назначает антибактериальное средство широкого спектра действия. После определения типа инфекционного агента терапию корректируют с учетом чувствительности бактерий к конкретным лекарствам.

- Противовирусные. При герпетической форме заболевания применяют Ганцикловир, при арбовирусной – Рибавирин. Из противовирусных средств чаще назначается Ацикловир. Он повышает шансы больного на жизнь, но не защищает от тяжелых менингеальных последствий. Противовирусную терапию сочетают с приемом иммуномодулирующих препаратов, таких как Интерферон.

- Антипаразитарные. Они назначаются при поражении головного мозга амебами или токсоплазмами. Чаще применяются вместе с антибиотиками и противогрибковыми препаратами.

Второе направление лечения заболевания – патогенетическое. Оно проводится для устранения основных менингеальных признаков. Задачи такой терапии:

- Снятие церебрального отека. С этой целью используют мочегонные средства, которые увеличивают количество выводимой с мочой жидкости. В результате отек мозга уменьшается. Дополнительно применяют глюкокортикостероиды – гормональные средства, обладающие сильным противовоспалительным действием.

- Сохранение жизнедеятельности клеток головного мозга – нейронов. Для достижения этой цели больному назначают нейрометаболические и нейропротекторные препараты.

Последнее направление лечения – симптоматическое. Цель – устранение признаков заболевания и облегчение состояния пациента. С учетом проявлений болезни человеку могут назначить такие препараты:

- психотропные;

- противосудорожные;

- антипиретики (жаропонижающие);

- улучшающие деятельность сердечно-сосудистой системы;

- седативные;

- антиоксиданты;

- улучшающие микроциркуляцию крови;

- поливитамины;

- антихолинэстеразные.

Видео

Читайте также: