Дегидратационный шок при инфекционных заболеваниях

ПОКАЗАНИЯ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

• Дегидратационный, инфекционно-токсический шок.

• Кровянистая или тяжёлая диарея, тяжёлое состояние больного.

• Недоступность средств для регидратации пациента.

• Острая диарея у пациента из группы риска.

• Подозрение на острое хирургическое заболевание как причину острой диареи.

• Подозрение на неинфекционное заболевание как причину острой диареи.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОСТАВЛЕННЫХ ДОМА БОЛЬНЫХ

• Обеспечить больному покой, щадящую диету.

• Обильное питье (регидрон*), принять смекту*.

• Следить за кратностью и характером стула.

• При ухудшении немедленно обратиться к врачу.

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОШИБКИ ТЕРАПИИ

• Неоправданное и нерациональное назначение антибактериальной терапии даже при лёгкой диарее.

• Недостаточный объём растворов, вводимых без учёта степени обезвоживания и массы тела больного.

• Использование для лечения неполиионных растворов (изотонический раствор натрия хлорида, 5% р-р глюкозы и др.).

• Использование коллоидных растворов (гемодез-Н-Н*, реополиглюкин*, полиглюкин*) при обезвоживании.

• Применение полиионных, но не сбалансированных по солевому составу растворов (раствор Рингера* и др.).

• Недостаточная объёмная скорость инфузии.

• Использование растворов для внутривенных вливаний температуры ниже 37 °С.

• Неадекватные ограничения объёма вводимой жидкости у лиц пожилого и старческого возраста, а также у больных, страдающих ИБС, гипертонической болезнью, хроническим алкоголизмом.

• Добавление к в/в вводимым растворам сердечных гликозидов, прессорных аминов, дыхательных аналептиков, глюкокортикостероидов.

• Передозировка и длительный приём лоперамида (не должен превышать 72 ч), назначение препарата при неспецифических воспалительных заболеваниях толстой кишки.

• Передозировка или длительный приём энтеросорбентов типа смекты* (может привести к стойкому запору).

• Недооценка значения промывания желудка в лечении больных с пищевыми токсикоинфекциями. Особое значение приобретает промывание желудка у лиц, которым проводят оральную регидратацию. Эффективность лечения резко снижается, если промывание желудка не проводили или оно было недостаточным.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Для борьбы с нарушениями вводно-электролитного обмена у больных с острыми кишечными инфекциями применяют регидратационную терапию.

Задачи регидратационной терапии:

o коррекция нарушений вводно-электролитного баланса;

o восстановление нарушенной гемодинамики и микроциркуляции;

o устранение гипоксии органов и тканей;

o устранение или предупреждение развития ДВС-синдрома;

o дезинтоксикация с целью выведения токсинов и продуктов распада веществ из организма больного.

Регидратационной терапии предшествует промывание желудка, которое осуществляют 2% р-ром натрия гидрокарбоната или 0,1% р-ром калия перманганата до отхождения чистых промывных вод.

Регидратационную терапию, как внутривенную, так и оральную проводят в два этапа. На первом этапе следует ликвидировать имеющиеся потери жидкости, на втором — скорректировать продолжающиеся потери жидкости.

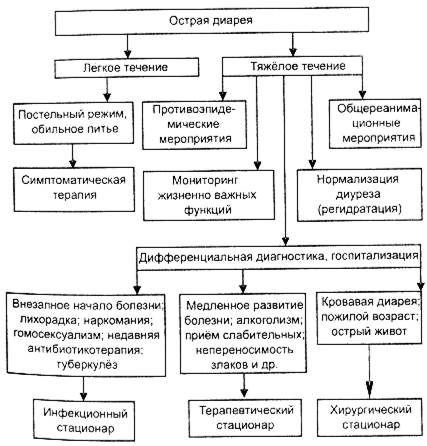

При нетяжёлой диарее пациент, не входящий в группу риска, не нуждается в неотложной догоспитальной терапии и не требует госпитализации и наблюдения службами СМП и эпидемиологического контроля (рис. 11-7).

Рис. 11-7. Неотложная помощь при острой диарее.

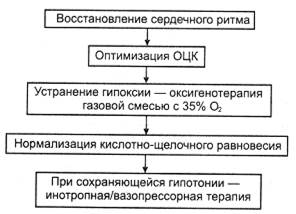

При тяжёлой диарее или неудовлетворительном состоянии больного первая помощь предполагает неотложную фармакотерапию интоксикации гипотонии, полноценную догоспитальную регидратацию пациента в следующей последовательности (рис. 11-8).

Рис. 11-8. Неотложная помощь при тяжёлой диарее.

Если пациент способен самостоятельно принимать жидкости, регидратацию проводят раствором, приготовленным из чистой питьевой воды с добавлением 3,5 г NaCl, 20 г глюкозы, 2,5 г NaHCO3, 1,5 г КСl на 1 л воды. Из готовых растворов для оральной регидратации можно применять препараты цитроглюкосалан р , регидрон*. Необходимо помнить, что нельзя проводить пероральную регидратационную терапию при:

o инфекционно-токсическом шоке;

o обезвоживании II-III степени, протекающем с нестабильной гемодинамикой;

o непрекращающейся рвоте;

o потере жидкости с рвотой и диареей, превышающей 1,5 л/ч;

o олигурии, анурии;

o сахарном диабете;

o нарушениях всасывания глюкозы.

Альтернативой во всех указанных случаях является внутривенная регидратационная терапия, а иногда — сочетание внутривенной и оральной регидратации.

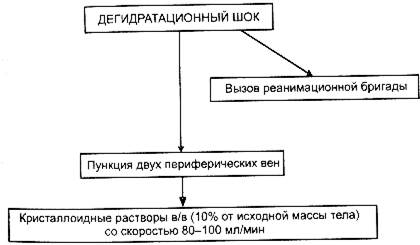

Регидратацию проводят парентерально посредством инфузии полиионных кристаллоидных растворов (трисоль*, квартасоль*, хлосоль*, ацесоль*) с объёмной скоростью введения 60-90 до 100-120 мл/мин. После стабилизации АД скорость инфузии снижают. Суммарный объём инфузии должен соответствовать потери жидкости с рвотой и поносом в соответствии со степенью обезвоживания. Имеющийся объём потерь (в процентах от массы тела) умножают на примерную массу тела. Например, у больного обезвоживание III степени, потеря жидкости в среднем составляет 8% (7-9%) массы тела, масса тела 75 кг, объём потерь составляет 75 000 г х 8 % = 6000 г, т.е. около 6000 мл. Продолжительность первого этапа должна составлять 1,5-2 ч. При более медленных темпах регидратации и наличии продолжающихся потерь длительная гиповолемия может приводить к развитию острой почечной недостаточности и шокового лёгкого. Больным с явлениями дегидрагитационного шока вводят солевые растворы в количестве, равном 10% массы тела (например, при массе тела больного 70 кг - 7 л раствора). Для обеспечения скорости инфузии необходима катетеризация центральной или периферической вены либо венепункция иглой большого диаметра (рис 11-9). Повышение скорости инфузии создает угрозу перегрузки малого круга кровообращения, отёка лёгких, развития тромбоэмболии. Растворы следует вводить подогретыми до 38 °С. Компенсация обезвоживания сопровождается очевидным уменьшением жажды, нормализацией диуреза и улучшением общего состояния больного.

Рис. 11-9. Алгоритм действий при дегидратационном шоке.

Применение растворов декстранов при острой диарее показано только пациентам с отёчно-асцитическим синдромом. Коллоидные растворы (гемодез-Н-Н*, реополиглюкин*, рефортан*) вводят только в случаях упорной гипотонии, после восстановления в целом ОЦК и получения диуреза, поскольку введение декстранов при гиповолемии резко увеличивает риск развития острой почечной недостаточности.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Для лечения обезвоживания у больных с острыми кишечными инфекциями используют полиионные кристаллоидные растворы трисоль*, квартасоль*, хлосоль*, ацесоль*.

— 101 ммоль, НСО3" — 12 ммоль, ацетат— 19 ммоль; рН 8,55, осмолярность — 264 мосм/л.

При отчётливо выраженном ацидозе у больных с обезвоживанием предпочтителен трисоль*, оптимальным следует считать также квартасоль* и хлосоль*. Менее эффективен ацесоль*.

Нецелесообразно использовать лактосоль° (Рингер-лактат) для лечения обезвоживания у больных с острыми кишечными инфекциями. Его состав в миллимолях: Na + - 136; К + - 4,0; Са 2+ - 1,5; Mg 2+ - 1,0; СП - 115; лактата — 30; рН — 6,5, осмолярность — 287 мосм/л.

Лактат часто вызывает аллергию и содержит явно недостаточное количество ионов калия (0,3 г на 1 л раствора, или 4 ммоль/л). При развивающейся почечной недостаточности он противопоказан, и его не следует использовать для лечения лиц пожилого и старческого возраста.

Для симптоматического лечения диареи применяют синтетические и природные препараты. При острой диарее с кровью применение лоперамида и препаратов ряда атропина нежелательно, так как замедление кишечного транзита увеличивает интоксикацию пациента.

Эмпирическое назначение антибактериальной терапии на догоспитальном этапе показано только пациентам группы риска или больным с осложненным течением острой диареи, дизентерией. Антибактериальным препаратом выбора является ципрофлоксацин, 1 г в сутки внутрь или парентерально.

Дата добавления: 2015-09-28 ; просмотров: 812 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Дегидратационный шок (ДШ) служит проявлением тяжелой степени обезвоживания, возникающего при острых кишечных инфекционных заболеваниях, протекающего с профузной водянистой диареей и обильной повторной рвотой. Наиболее типично возникновение ДШ при холере, гастроинтестинальной форме сальмонеллеза, эшерихиозах, вызываемых энтеротоксигенными Е. соlli, вирусных диареях, пищевых токсиоинфекциях.

Патогенез

Основой патогенеза ДШ является диарея секреторного типа, обусловленная усиленной секрецией электролитов и воды энтероцитами тонкой кишки под действием энтеротоксина возбудителей острых кишечных инфекционных болезней. Пораженные клетки секретируют в просвет кишки полиионный раствор, состав которого близок к электролитному составу тканевой жидкости (5г натрия хлорида. 4г натрия гидрокарбоната и 1 г калия хлорида в 1 л воды). Потеря жидкости в объеме 9% и более от массы тела сопровождается уменьшением содержания жидкости в интерстициальном пространстве (интерстициальная дегидратация), в кровеносном русле (гиповолемия) и повышением вязкости крови. Это приводит к нарушению микроциркуляции, гипоксии тканей и некробиотическим изменениям в клетках.

Клиника

Для ДШ характерно развитие гемодинамических нарушений на фоне частой (20 раз и более в сут.) водянистой диареи и повторной рвоты водянистыми массами. У больных наблюдаются понижение температуры тела, распространенный цианоз и снижение тургора кожи, которая легко собирается в складку и длительно не расправляется, сухость слизистых оболочек глаз и полости рта, осиплость голоса и даже афония. Пульс слабого наполнения, мягкий, АД понижено (50- 40 и 20-0мм рт. ст), определяется с трудом , тоны сердца глухие. Постоянным признаком нарушения солевого обмена становится тонические судороги длинных мышц конечностей и туловища, нарушения сердечного ритма. Диурез резко снижен или отсутствует. При декомпенсированном шоке вследствие пареза кишечника диарея может прекратиться.

Лабораторные исследование

крови выявляют признаки сгущение (увеличение показателей гематокрита и содержания клеток крови в гемограмме), уменьшение содержания, калия и натрия, ацидоз, повышение уровня азотистых метаболитов.

Первая помощь

Основным направлением в терапии являются внутривенное

восполнение потерь жидкости с применением полиионных растворов (трисоль, ацесоль, лактосоль и д.р). Растворы вводятся в подогретом до 37-38С виде через катетеры в периферические и / или центральные вены с соблюдением строгих правил асептики. В течение первых 2 ч больным вводят вначале струйно, затем капельно растворы в объеме 10% от массы тела, в дальнейшем доза полиионных растворов должна компенсировать продолжающиеся потери жидкости с испражнениями и рвотными массами. После прекращения рвоты, стабилизации гемодинамики и восстановления почасового диуреза регидратация может продолжаться с помощью оральных глюкоза - солевых растворов.

Первая помощь при диарейных заболеваниях с дегидратационным синдромом заключается в назначении оральных регидратационных растворов в адекватных дозах в начальный период болезни. Это может предупредить развития более тяжелой степени обезвоживания.

ВОПРОС

Брюшной тиф, определение болезни, этиология, эпидемиология, патогенез.

Брюшной тиф - острое инфекционное заболевание, вызываемое брюшнотифозной палочкой, характеризуется интоксикацией, бактериемией, увеличением печени, селезенки и поражением лимфатического аппарата преимущественно тонкого кишечника.

Этиология

Возбудителем брюшного тифа является Salmonella typhi, которая относится к роду

сальмонелл серологической группы Д, является аэробной подвижной грамотрицательной палочкой. Несмотря на то, одна не образует спор, ее устойчивость во внешней среде достаточно высока. .

Сохраняется:

в воде в течении 1-5 месяцев,

а в испражнениях - до 25 дней.

Даже в условиях умеренного охлаждения она может не только сохраняться в молоке до месяца, но и размножатся в нем.

Повышенная температура губительна для брюшнотифозной палочки. Так, при кипячении ее гибель наступает мгновенно, а при повышении температуры воды до 60 0 С - через 3-4 мин. Прямые солнечные лучи и высушивание также губительны для нее. Возбудитель брюшного тифа характеризуется высокой чувствительностью к дезинфицирующим растворам, обычные рабочие концентрации которых убивают ее в течении нескольких минут.

Эпидемоилогия.

И.И- Человек.

Мех.п- фекально- оральный.

Эпидемиологическую опасность представляет больные с любыми формами заболевания, а также бактерионосители, которые выделяют бактерии с калом и мочой.

Пути.п- водный, пищевой, контактно- бытовой.

Сезонность:Заболеваемость брюшным тифом может регистрироваться в течении всего года, но наиболее высока она в летне-осенний период.

Патогенез

Возбудитель брюшного тифа попадает в организм через рот и, достигая тонкой кишки, внедряется в лимфатические образования - пейеровы бляшки и солитарные фолликулы, в которых происходит его первичное размножение и накопление. В последующем брюшнотифозные палочки проникают в мезентериальные и забрюшинные лимфатические узлы, а затем в кровеносную систему, вызывая бактериемию. Развитие интоксикации у больных брюшным тифом связано с накоплением в организме эндотоксинов, которые образуются при гибели брюшнотифозных сальмонелл. Поступающие в кровь бактерии распространяются по всему организму, вызывая поражения других органов и тканей (печени,

селезенки, костного мозга). Именно за счет этих очагов инфекции у больных с брюшным тифом и поддерживается длительная бактериемия, которая сохраняется в течении всего лихорадочного периода. Поступая с кровотоком в печень, брюшнотифозные палочки выделяются с желчью в просвет кишечника и повторно внедряются в ранее сенсибилизированные лимфатические образования, что приводит к развитию в них аллергической реакции по типу феномена Артюса. Морфологически эти изменения характеризуются последовательно сменяющимися стадиями, каждая из них продолжается около недели:

I- мозговидное набухание

II- некротизация

III- отторжение некротизированных тканей

IV- образование язв

V- заживление язв.

Выздоровление при брюшном тифе наступает за счет формирования иммунитета, гуморальные и клеточные факторы которого способствуют прекращению бактериемии и приводят к санации (освобождению) организма от возбудителя.

ВОПРОС

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; Нарушение авторского права страницы

К развитию дегидратационного (гиповолемического) шока могут вести как инфекционные агенты (бактерии, вирусы, простейшие, гельминты), так и неинфекционные факторы (отравление грибами, алкоголем, кислотами).

Классическая картина гиповолемического шока развивается при холерном алгиде.

В отличие от инфекционно-токсического шока, при котором первоначально объем циркулирующей крови сокращается ввиду повышения сосудистой вместимости (относительная гиповолемия), при холере наблюдается абсолютная гиповолемия, обусловленная секреторной диареей. Возникновение последней происходит под действием 2 групп факторов.

Непосредственное действие энтеротоксинов:

Классический холерный токсин.

Zonula occludens – токсин (ZОТ).

Дополнительный холерный токсин.

Эндогенные индукторы диареи:

Вазоактивный интестинальный пептид.

Ig – зависимая реакция гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ).

Классический холерный токсин активирует аденилатциклазу, обусловливающую цАМФ зависимое фосфорилирование белков, в частности транспортеров ионов, что увеличивает транспорт хлоридов и натрия в просвет кишки, за которыми выходит вода.

Zonula occludens – токсин повышает проницаемость слизистой оболочки тонкой кишки за счет изменения структуры плотных межклеточных контактов.

Дополнительный холерный токсин встраивается в апикальную мембрану энтероцита и начинает выполнять транспортные функции – перенос ионов хлора, а за ними воды в просвет кишки.

Классический холерный токсин взаимодействует с энтерохромаффинными клетками и вызывает прямую и непрямую (через энтеральные нейроны) секрецию серотонина. Последний связывается с серотониновыми рецепторами нейронов интрамуральной нервной дуги, которая контролирует водно-электролитную интестинальную секрецию.

Вазоактивный интестинальный пептид взаимодействует с ВИП-рецепторами базолатеральной мембраны эпителиоцитов, тем самым индуцируя водно-электролитную секрецию и ингибирует интестинальную абсорбцию электролитов.

При потере жидкости до 5% от массы тела объем циркулирующей крови снижается не более чем на 10%, что полностью компенсируется организмом. Клинических проявлений нет. Когда потеря достигает 6 – 9%, а ОЦК уменьшается на 15 – 20%, включаются компенсаторные механизмы. Уменьшившийся ОЦК обуславливает снижение сердечного выброса и АД, что компенсируется увеличением частоты сердечных сокращений, – возникает тахикардия. Вторым компенсаторным механизмом является переход жидкости из интерстиция в кровяное русло, вследствие чего снижается тургор кожи. Третьим компонентом компенсации – спазм почечных сосудов и усиление канальцевой реабсорбции, что проявляется уменьшением диуреза. И, наконец, возникает шунтирование крови и централизация кровообращения. Это клинически проявляется бледностью кожи, акроцианозом, холодными конечностями.

Если потеря жидкости не компенсируется и достигает 9%, а ОЦК снижается на 30% и более, то происходит истощение компенсаторных механизмов. Повышается вязкость крови. Она становиться „густой”, что нарушает ее текучесть по мелким сосудам – нарушается реология. Это ведет к образованию в сосудах МЦР сладжей, что обуславливает гипоксию, ацидоз и запускает ДВС.

Следует отметить, что потеря жидкости на этой стадии повышает осмолярность крови, которая ведет к дегидратации клеток внутренних органов, вызывая их глубокую дистрофию.

Выделяют 4 степени дегидратации (по Покровскому).

Потеря жидкости составляет 3% от массы тела. Клинически она проявляется небольшой слабостью вследствие потери К + , жаждой и лабильностью гемодинамики (склонностью к тахикардии и гипотонии при физической нагрузке).

Потеря жидкости 4 – 6%. Присоединяется сухость слизистых, в результате чего голос становится осиплым. Мышечная слабость становится выраженной. Как результат потери ионов магния и хлора появляются судороги в икроножных мышцах. Кожа становится бледной, появляется акроцианоз. Конечности становятся холодными. Снижается тургор кожи – кожная складка расправляется медленно (до 2 сек.). Появляется тахикардия. АД снижается до нижней границы нормы. Возникает олигурия.

Потеря жидкости 7 – 9%. Больной заторможен. Черты лица заострены. Тонические судороги. Афония. Разлитой цианоз. Кожная складка расправляется очень медленно (более 2 сек.). Одышка. Выраженная тахикардия. АД снижено до критического уровня – 50 – 60 мм рт. ст. Диастолическое давление может не определяться. Олигоанурия.

Потеря жидкости более 9%. Больной находится в сопоре. Глаза запавшие, сухие. Тонические судороги. Тотальный цианоз. Кожная складка не расправляется. Гипотермия. Пульс и АД определяются с большим трудом. Выраженная одышка. Анурия.

Для диагностики дегидратационного синдрома и определения количественных показателей потерь воды и основных электролитов используется определение гематокрита и плотности плазмы крови (таблица 1).

Читайте также:

|

| Степень обезвоживания | Гематокрит | Плотность плазмы |

| 0,40 – 0,50 0,51 – 0,54 0,55 – 0,65 0,60 – 0,70 | 1,024 – 1,026 1,026 – 1,029 1,030 - 1,035 1,038 – 1,050 |

Единственным методом лечения гиповолемического шока является инфузионная терапия – парентеральная регидратация, проводящаяся в 3 этапа:

1. Компенсация потерь, развившихся до поступления больного в стационар.

2. Компенсация продолжающихся потерь.

3. Постшоковая фаза.

Объем жидкости, вводимой на первом этапе, может быть рассчитан несколькими способами:

v По взвешиванию (если больной знал свой вес до заболевания);

v По клиническим проявлениям обезвоживания: V = Р · % обезвоживания · 10, где

V – рассчитываемый объем, мл; Р – вес тела больного на момент поступления больного, кг; 10 - коэффициент;

v По удельному весу плазмы: V = 4·10 3 · Р · (dб- 1.024), где

V - рассчитываемый объем, мл; Р – вес тела больного на момент поступления больного, кг; dб - удельный вес плазмы больного. При d ≥ 1,040 – необходима поправка 8 мл/кг на каждую 0,001;

v По гематокриту: V = Р · (Htб - 0,45) · k, где

V - рассчитываемый объем, л; Р – вес тела больного на момент поступления больного, кг; Htб - гематокрит больного, k –коэффициент = 4 при разности гематокрита 0,15

Растворы, используемые для терапии:

2. Рингера – лактат – стартовый раствор, рекомендуемый ВОЗ.

Способ введения – внутривенное струйное. Для этого у больного катетеризируют несколько периферических вен (2 – 3) и вводят раствор в подогретом до 38 °С.

Время и скорость введения – в течение первых 30 мин. 100 – 120 мл/мин., оставшийся объем за последующие 2,5 ч.

Возникновение пирогенной реакции купируется введение анальгетиков. Как только больной сможет пить, необходимо начать оральную регидратацию.

После стабилизации гемодинамики (нормализация пульса, АД, появления диуреза) переходят ко второму этапу лечения – компенсация продолжающихся потерь. Существует несколько способов учета продолжающихся потерь:

1. по количеству теряемой больным жидкости с рвотой и поносом;

2. по динамике веса;

Способ их коррекции определяется состоянием больного (способностью пить) и скоростью потерь.

Коррекцию калия следует проводить после 1 этапа под лабораторным контролем его содержания в сыворотке крови. Объем необходимого 1% раствора хлорида калия определяют по формуле:

V = Р · 1,44 · (5 – х), где

V – объем хлорида калия, мл; Р – вес тела больного, кг; х – концентрация калия в плазме крови больного, ммоль/л. Следует отметить, что если больной в состоянии пить солевой раствор, то необходимости в парентеральной коррекции калия нет.

Коллоидные растворы в терапии дегидратационного шока не применяют, поскольку они могут вести к чрезмерному повышению онкотического давления в сосудистом русле и способствовать поддержанию дегидратации тканей. Какая-либо иная лекарственная терапия (дезинтоксикационные, кардиотонические средства, глюкокортикоиды и др.) при гиповолемии не используются.

Дата добавления: 2015-01-29 ; просмотров: 288 | Нарушение авторских прав

Читайте также:

- Зарегистрированные случаи геморрагической лихорадки

- Менингококковая инфекция у военнослужащих

- Что нового в инфекционных заболеваниях

- Может ли твердый шанкр чесаться

- Инфекционные заболевания и интересные факты о них